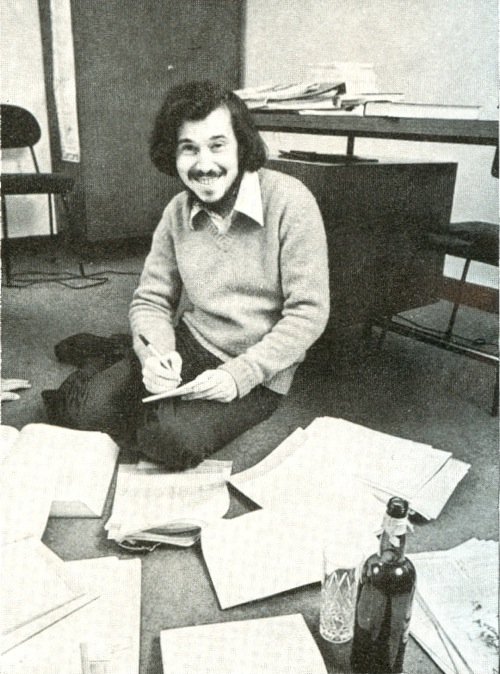

Furio Jesi durante la lavorazione dell’Enciclopedia Europea Garzanti, 1976

«È un brutto indizio che si regredisca ai feroci e cupi anni Settanta con un trattato di criminologia culturale.»

(Marcello Veneziani, commento alla riedizione 2011 di Cultura di destra di Furio Jesi)

–

«Furio Jesi, il germanista dottissimo ma completamente paranoico, i cui deliri godono ancora di gran credito a sinistra…»

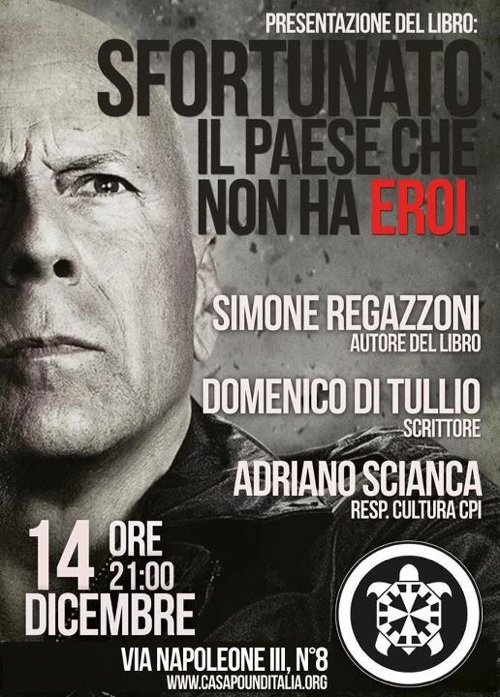

(A. Scianca, “responsabile cultura di Casapound”, in una recensione a Un Grillo qualunque di Giuliano Santoro)

–

«Non conosco la biografia del personaggio, ma sono pronto a giurare che sia stato affetto da turbe psichiatriche serie.»

(Discussione su Furio Jesi dal forum neofascista Vivamafarka)

–

«Furio Jesi, l’intellettuale ebreo morto prematuramente a causa di una fuga di gas del suo scaldabagno…»

(Gianfranco De Turris, Elogio e difesa di Julius Evola)

–

[Quella che segue è una conversazione a tre voci su Furio Jesi (1941 – 1980), archeologo, filologo, studioso di mitologia e cultura tedesca, scrittore e militante della “nuova sinistra”. L’occasione è la recentissima uscita della monografia di Enrico Manera Furio Jesi. Mito, violenza, memoria (Carocci, 2012). Per molti giapster, Manera è una vecchia conoscenza: su Giap, a fine 2010, discutemmo della sua precedente uscita “jesiana”, ovvero il n. 31 della rivista Riga, curato da lui e da Marco Belpoliti, interamente dedicato allo studioso torinese. Numero che resta il miglior “punto d’ingresso” in un labirinto di pensiero e in un’elaborazione radicale purtroppo troncata da un banale incidente domestico. Il libro appena uscito vuole essere un “compagno di viaggio”, un vademecum da tenere accanto una volta deciso di intraprendere la lettura di Jesi.

La conversazione si svolge tra Manera, Wu Ming 1 e un’altra conoscenza dei giapster, Giuliano Santoro, recentemente criticato da un fascista per aver usato Jesi nel suo libro Un Grillo qualunque. Approfittiamo dell’occasione per aggiungere che le edizioni Nottetempo stanno per ripubblicare il testo di Jesi Il tempo della festa, a cura di Andrea Cavalletti. Buone letture.

P.S. Ricordiamo che in calce a ogni post di Giap ci sono due link: uno apre l’impaginazione ottimizzata per la stampa (o per il pdf), l’altro salva il post in formato ePub.]

–

Wu Ming 1

Jesi sembra essere l’unico intellettuale di sinistra del Novecento italiano che metta davvero a disagio il neofascismo (“classico” e postmoderno) e le destre più o meno «nuove» e «riciclanti». Nel calderone del loro discorso confusionista, queste ultime possono citare più o meno chiunque, da Pasolini a Rino Gaetano agli Area, da Guevara a Debord a chissà chi altro, ma di fronte a Jesi si fermano inquieti e sudaticci. A più di trent’anni dalla sua morte continuano a praticare esorcismi ingiuriandolo, dandogli del «paranoico», qualificando le sue riflessioni come «deliri», irridendolo e tirando in ballo in modo allusivo il suo essere di famiglia ebraica e le modalità della sua morte (un ebreo ucciso dal gas, che risate!), cercando in tutti i modi di tenerlo a distanza.

Jesi sembra essere l’unico intellettuale di sinistra del Novecento italiano che metta davvero a disagio il neofascismo (“classico” e postmoderno) e le destre più o meno «nuove» e «riciclanti». Nel calderone del loro discorso confusionista, queste ultime possono citare più o meno chiunque, da Pasolini a Rino Gaetano agli Area, da Guevara a Debord a chissà chi altro, ma di fronte a Jesi si fermano inquieti e sudaticci. A più di trent’anni dalla sua morte continuano a praticare esorcismi ingiuriandolo, dandogli del «paranoico», qualificando le sue riflessioni come «deliri», irridendolo e tirando in ballo in modo allusivo il suo essere di famiglia ebraica e le modalità della sua morte (un ebreo ucciso dal gas, che risate!), cercando in tutti i modi di tenerlo a distanza.

In effetti, pensiamo all’approccio di Jesi e alle conclusioni a cui giunge:

1. Non c’è Mito ma solo «materiali mitologici» variamente manipolati e «tecnicizzati» (cioè usati per scopi contingenti).

2. «L’origine» è un momento sempre inventato ex post e comunque poco significativo.

3. Sulle «idee senza parole» della destra – concetti dati in partenza per indicibili e indibattibili come Spirito, Patria, Italianità o Tradizione – non può fondarsi alcun pensiero critico (quindi, aggiungo, l’espressione «intellettuale di destra» è il più delle volte una contraddizione in termini).

4. Certi «pensatori» della tradizione di destra non meritano alcuna patente di «rispettabilità» culturale. Per esempio, Evola era in buona sostanza un rimasticatore da strapaese, uno che in Italia era tenuto in conto perché vendeva ai piccoli borghesi frustrati una versione casereccia e dozzinale di idee che altrove, pur discutibili, erano esposte con maggiore serietà (es. da parte di René Guénon). Qualche giorno fa, ho definito Evola “un mago Otelma con più pretese”.

5. Il continuo evocare l’Alto, l’Antico, il Puro, il Nobile è solo kitsch, affastellamento di cianfrusaglie per ottenere un effetto di «lusso spirituale».

Ebbene, niente di tutto questo è integrabile in alcun modo nel bric-à-brac di destra alla Casapound o chi altri. Non può proprio far parte dell’assemblaggio, della macchina mitologica fascista o fascistoide. Ciascuna di queste conclusioni sarebbe ossidante o corrosiva per le giunture e guarnizioni di quel precario marchingegno. Questo fa di Jesi «il più odiato dai fascisti». Lo abbiamo visto anche di recente, da parte di tale Scianca, che è indicato come «responsabile cultura di Casapound» (quindi è quello che mescola la minestrina). Recensendo sul «Secolo d’Italia» il libro di Giuliano Un Grillo qualunque – dove l’arsenale teorico di Jesi è utilizzato in modo intelligente e non scontato – costui non ha rinunciato a insultare il mitologo e germanista torinese, definendolo «completamente paranoico».

Enrico Manera

La tua sintesi è pienamente corretta: riprendo la definizione di “cultura di destra” che Jesi diede nel 1979 a «L’espresso» in occasione dell’uscita di Cultura di destra, un libro che ebbe una certa notorietà. E’ la cultura in cui «il passato è una sorta di pappa omogeneizzata che si può modellare […] nel modo più utile, […] in cui prevale una religione della morte o anche una religione dei morti esemplari», in cui «esistono valori non discutibili, indicati da parole con l’iniziale maiuscola». “Di destra” è ogni discorso che abbia forma assertiva indiscutibile, cioè autoritaria e quindi “mitica”: è soprattutto il linguaggio di «parole spiritualizzate» elaborato dalla destra tradizionale, fascista e neofascista, con le iniziali maiuscole (Tradizione, Razza, Patria, Famiglia, Sangue, Terra…) ma è anche il linguaggio del «sinistrese […] più dinamitardo» dei comunicati delle Brigate Rosse o la celebrazione del Risorgimento e della Resistenza quando si fa discorso basato sulla mistica del sacrificio e del martirio. Tutto questo sono le ‘idee senza parole’: retoriche del sublime, monumentali e celebrative che legittimano la sfera politica riferendosi al passato e imitando il linguaggio del sacro. Alludono e non spiegano nulla. Sono forme verbali dell’azione, gestuali e rituali per le quali in termini di filosofia del linguaggio Austin ha parlato di funzione perlocutiva, producono effetti pragmatici in chi le condivide.

La tua sintesi è pienamente corretta: riprendo la definizione di “cultura di destra” che Jesi diede nel 1979 a «L’espresso» in occasione dell’uscita di Cultura di destra, un libro che ebbe una certa notorietà. E’ la cultura in cui «il passato è una sorta di pappa omogeneizzata che si può modellare […] nel modo più utile, […] in cui prevale una religione della morte o anche una religione dei morti esemplari», in cui «esistono valori non discutibili, indicati da parole con l’iniziale maiuscola». “Di destra” è ogni discorso che abbia forma assertiva indiscutibile, cioè autoritaria e quindi “mitica”: è soprattutto il linguaggio di «parole spiritualizzate» elaborato dalla destra tradizionale, fascista e neofascista, con le iniziali maiuscole (Tradizione, Razza, Patria, Famiglia, Sangue, Terra…) ma è anche il linguaggio del «sinistrese […] più dinamitardo» dei comunicati delle Brigate Rosse o la celebrazione del Risorgimento e della Resistenza quando si fa discorso basato sulla mistica del sacrificio e del martirio. Tutto questo sono le ‘idee senza parole’: retoriche del sublime, monumentali e celebrative che legittimano la sfera politica riferendosi al passato e imitando il linguaggio del sacro. Alludono e non spiegano nulla. Sono forme verbali dell’azione, gestuali e rituali per le quali in termini di filosofia del linguaggio Austin ha parlato di funzione perlocutiva, producono effetti pragmatici in chi le condivide.

Per Jesi, «la maggior parte del patrimonio culturale […] è residuo culturale di destra». La destra non è che l’estrema propaggine di un linguaggio aristocratico e alto-borghese che ha trovato la propria codificazione a partire dal tardo Settecento, nel momento in cui gli elementi delle culture nazionali sono emersi con forza e hanno elaborato una metafisica che trovava nel mito una voce dell’essere.

Di qui il mito dell’origine e il mito come qualcosa di originario. L’uso del “mito”, un uso metafisico del mito che serva a fondare uno stato di cose considerandolo “natura”, è ciò che fattivamente distingue il pensiero reazionario da quello emancipativo: se le parole “di sinistra” diventano “mitiche” smettono di essere emancipative.

Questo riguarda a sinistra, per farla molto veloce, tanto lo stalinismo, come mito totalitario del potere, quanto le magliette di Che Guevara, per dire una mitologia che ricicla simboli e luoghi comuni dell’immaginario di sinistra in modo kitsch e anche commerciale, quali che siano le buone intenzioni.

Un discorso molto simile è quello del romanziere rumeno, esule negli Stati Uniti, Norman Manea (Clown. Il dittatore e l’artista, 1992, ed. it. 1995 e 2005), che ha parlato di «mitologie comunitarie» che forniscono risposte facilitate per società in crisi. Fascismo, socialismo reale, fondamentalismo religioso, democrazie post-moderne, pur con gradi diversi di intensità e su contenuti di segno anche molto diverso, dal punto di vista della teoria della cultura operano allo stesso modo nel plasmare modelli cristallizzati di identità.

I fasci di Casapau, quando pensano a un Eroe, il primo esempio che gli viene in mente è Bruce Willis. Forse per il crapone pelato che ricorda Lui. Ma non erano contro l’americanismo? Forse gli va bene qualunque energumeno che faccia pum pum? (Purché bianco e occidentale, naturalmente)

Ogni mito politico, da Georges Sorel in poi, è dunque di destra e si rivolterà contro chi voglia cavalcarlo anche per fini di emancipazione: non si possono, dice Jesi a ogni rivoluzionario, muovere le forze inconsce del potere simbolico e poi sperare di controllarle razionalmente. Da questo punto di vista mi sembra che Jesi parli soprattutto ai suoi compagni di lotta, una Nuova sinistra libertaria e luxemburghiana, mettendoli in guardia da errori e fallimenti, come avviene con Spartakus (1967-1969) che è una riflessione sulla simbolica del potere, sulle ipoteche escatologiche della filosofia della storia marxista, ma anche una critica del mito sacrificale e suicida della rivolta.

Questa imposizione rende impossibile utilizzare Jesi a destra, perché il suo pensiero è quella di una sinistra post-strutturalista e post-metafisica, semiotica, antropologica e letteraria difficilmente maneggiabile. La forza teorica di Jesi è la sua profondità, mentre la cultura di destra italiana, soprattutto a causa del fascismo, è stata provinciale e priva di personalità intellettuali: il fatto che Jesi lo abbia espresso duramente è uno dei motivi del livore nei suoi confronti.

Mi colpisce come Veneziani o Scianca, leggibili nei recenti commenti a Cultura di destra,non abbiano argomenti che non siano vaghe insinuazioni: si parla sempre di «odio», «delirio» e «paranoia» e alla fine si ha l’impressione che non conoscano il discorso, non ne comprendano la portata o non sappiano come controbattere. Sono soprattutto risentiti perché Evola, che dovrebbe essere il loro Marcuse, viene smascherato come un divulgatore di cose altrui, ed Eliade, un grande studioso antimoderno e primitivista, viene inchiodato al suo fondale ideologico filofascista. Colpisce piuttosto che anche Cacciari abbia criticato duramente il libro, forse si sente chiamato in causa perché in passato leggeva Schmitt da sinistra poi è stato impegnato in uno schieramento moderato e post-ideologico.

Giuliano Santoro

Aggiungerei questo: il fatto che Furio Jesi venga scambiato per un “paranoico” dimostra che i fascisti non solo non possono utilizzare i suoi lavori, magari recuperandolo: non possono neppure capirli. I fascisti, si sa, non si trovano a loro agio con meccanismi concettuali che non costituiscano strutture rigide, schemi predeterminati o che non consistano in format (non uso a caso questa parola) culturali da applicare di volta in volta. Ci troviamo davanti a uno di quegli autori che ti costringono continuamente a sollevare lo sguardo dalla pagina, riassumere la questione e mettere a verifica il percorso mentale che hai compiuto fino a quel punto. Enrico spiega bene nel suo libro che ciò avviene perché negli scritti di Jesi la relazione tra il soggetto e l’oggetto di un discorso non solo non è negata, è continuamente messa in scena, dichiarata: i due poli di una questione (chi osserva e chi viene osservato) si influenzano costantemente. Non vorrei forzare troppo il nostro ragionamento, ma aggiungerei che questo stile, questa attitudine alla complessità, ci aiuta a evitare che si tracci una linea netta tra un “noi” e un “loro”, tra chi parla e chi viene parlato o semplicemente tra chi scrive e chi è destinato a leggere. Questa caratteristica della lezione di Furio Jesi è utilissima anche decifrare il linguaggio che ci bombarda ogni giorno.

Wu Ming 1

E’ verissimo che la destra, prima ancora di rigettarla, fraintende completamente l’impostazione di Jesi, e proprio per il motivo che dice Giuliano. Questo riverbera sul modo in cui i commentatori di destra leggono chiunque usi le sue intuizioni, i concetti che negli ultimi anni di vita (ma nessuno, men che meno lui poteva sapere che erano gli ultimi!) aveva iniziato a far lavorare.

Mi rifaccio ancora alla recensione di Un Grillo qualunque scritta da Scianca, non perché abbia qualche rilievo, ma proprio perché è tipica, del tutto conforme alle aspettative, quindi funziona bene come esempio. L’intellettuale «fascista del terzo millennio» rivolge a Giuliano un’accusa che suonerà bizzarra a chiunque abbia letto il libro: «per l’autore solo la destra si esprime attraverso frame, mentre si dà a intendere che la sinistra parli un linguaggio perfettamente trasparente a se stesso e consapevole».

George Lakoff

Innanzitutto segnalo, perché significativa, la totale incomprensione del concetto linguistico-cognitivo di frame, che in italiano si può tradurre con “cornice concettuale”, o “inquadratura concettuale”. Ogni essere umano dotato dell’uso del linguaggio si esprime “attraverso frame”, cioè quadri di riferimento, insiemi di immagini e relazioni tra concetti che strutturano il nostro pensiero, alcuni sin dalla primissima infanzia. Giuliano (come George Lakoff prima di lui) non stigmatizza affatto l’uso di frame da parte di Grillo o della destra: sarebbe come stigmatizzare l’uso della grammatica e della sintassi. Giuliano invita a riconoscere, decodificare e disinnescare l’uso strumentale («tecnicizzato», direbbe Jesi) e la diffusione di certi frame.

Nella comunicazione politica non c’è parola o frase che non inquadri un dato problema secondo la prospettiva ideologica di chi la usa. Ogni vocabolo porta con sé un mondo. Per esempio, imporre l’uso di “centrodestra” e “centrosinistra” al posto di “destra” e “sinistra” è stata un’operazione di framing che ha avuto conseguenze devastanti: a destra l’eufemismo è servito a legittimare soggetti lercissimi e fascisti nemmeno ripuliti; a sinistra ha imposto la credenza nella necessità di “spostarsi al centro” altrimenti… “non si vince”. Solo che, nella realtà concreta, il “centro” non esiste. Chi si dice “di centro” è in realtà di destra e fa cose di destra, vedi Casini, Monti, Montezemolo, adesso addirittura il postfascista Fini… E poi: chi “vince”? Per fare cosa? “Spostandosi al centro” non si fa altro che andare a destra (in cerca dei fantomatici “moderati”) e di certo non si faranno politiche di sinistra.

Un altro esempio è il discorso sulla “sicurezza”: se, come accade ogni giorno, un politico usa nella stessa frase le parole “sicurezza” e “immigrazione”, sta evocando nella mente di chi ascolta una comunità omogenea minacciata da una differenza proveniente dall’esterno, e questo è il quintessenziale framing di tutte le destre, in primis di quella fascista. Infatti (e non sono certo il primo a farlo notare), la distinzione primaria tra sinistra e destra è proprio questa:

– per la sinistra ogni società è costitutivamente divisa al proprio interno, perché ci sono interessi contrapposti e contraddizioni intrinseche. I conflitti principali avvengono lungo le linee di queste contraddizioni, che sono principalmente di classe e di genere, e derivano dai rapporti di proprietà (se ci sono i poveri è perché ci sono i ricchi), di produzione (gli sfruttatori non fanno gli interessi degli sfruttati), di “biopotere” (esistono dispositivi che favoriscono i maschi a scapito delle femmine) etc. Da questa premessa generale, che vale per tutta la sinistra, derivano numerose visioni macrostrategiche: socialdemocratica, comunista, anarchica… Tutte si basano sulla convinzione che la società sia in partenza divisa e diseguale e le cause della diseguaglianza siano endogene.

– per la destra, invece, la nostra società era un tempo armoniosa e concorde, ma oggi non lo è più per colpa di agenti esterni, intrusi, nemici che si sono infilati e confusi in mezzo a noi e ora vanno ri-isolati ed espulsi. A seconda dei momenti, corrispondono all’identikit il musulmano, l’ebreo, il negro, lo slavo, lo zingaro, il terrone, il comunista che tifa per potenze straniere, il “pervertito” (da dove saltano fuori tutti ‘sti froci? Una volta mica c’erano!), la “Casta” intesa come altro da noi, la finanza ridotta ai complotti di “speculatori stranieri”, “Roma” etc.

Non vi è dubbio che nell’Italia di oggi il discorso egemone, anche presso gente che si pensa e dichiara di sinistra, sia quello di destra.

Roger Scruton

Ovviamente, l’idea che una volta (quando?) la società fosse armoniosa è il non plus ultra del “mito tecnicizzato”, idealizzazione di un passato mai esistito, un passato che viene evocato allo scopo di prendersela col “diverso” di turno. Diverso perché arrivato dopo. Solo che tutti noi siamo “arrivati dopo”, perché il tempo del mito precede tutto.

[Qualche giorno fa, su Twitter, ho riassunto in questo modo il pensiero del filosofo tory Roger Scruton (in Italia lo ha molto citato e promosso Giuliano Ferrara dopo la svolta teo-con): «Quand’ero piccolo, postini e lattai fischiettavano per la strada, poi la sinistra ha distrutto quel mondo».]

Qui torna a bomba il discorso jesiano: Jesi non stigmatizza il ricorso a mitologie, perché tutti quanti vi ricorriamo ogni giorno, non potremmo comunicare senza condividere elementi di alcune narrazioni di fondo. Jesi invitava a riconoscere che non c’è Mito o Tradizione, ma un continuo riassemblaggio di materiali mitologici. La destra crede o finge che più in alto e prima di questo bricolage vi sia qualcos’altro, qualcosa di astorico e sovrumano, un significato eterno e ineffabile, diretta espressione dello Spirito. Per non dire di fantomatici caratteri innati nella stirpe che corrisponderebbero a valori trascendenti impossibili da definire. Sono le famose “idee senza parole” (Spengler), i “simboli riposanti in se stessi” (Bachofen).

Jesi anticipò il dibattito sulla «invenzione della tradizione», che alcuni storici anglosassoni avviarono pochissimi anni dopo la sua morte. Anche in quel caso, si provò che molti simboli ritenuti antichissimi, ancestrali (es. il tartan dei clan scozzesi e l’uso del kilt), erano invenzioni molto recenti, “tecnicizzazioni” funzionali a politiche nazionalistiche, come del resto la “celticità”. Tutto bricolage ottocentesco.

Uscite a destra dal leghismo: la Comunità Antagonista Padana. Il tizio nelle foto in bianco e nero è Augustin Cochin (1876-1916), storico ultrareazionario e complottista, autore di saggi contro la Rivoluzione Francese. In uno dei manifesti sul muro si legge: “Ancien Régime, un modello contro la modernità?” La foto è del 2009 e la prima volta che l’abbiamo vista abbiamo commentato: se non licenziano il grafico, non vanno da nessuna parte. All’Università Cattolica hanno intitolato un’aula a Robert Brasillach, scrittore francese collaborazionista coi nazi. Sul loro sito scrivono di essere “contro i pericoli immigrazionistici, il multiculturalismo estremo e il mescolazionismo religioso”. Si vantano anche della loro “ampia produzione cartellonistica, vera e propria offerta formativa muraria”. Un caso di pittoreschismo cialtroncellistico, senz’altro, ma il loro assemblaggio di materiali mitologici è tutto fuorché estraneo alla fase che attraversa l’Europa. Nel parlamento ungherese non si odono cazzatismi molto diversi, e c’è poco da ridere. Una versione ritenuta (non da noi) più “presentabile” di questi discorsi si ritrova nella produzione di Massimo Fini, che infatti la CAP cita con simpatia.

Detto ciò, quello che l’intellettuale di destra non riesce a capire, poveretto, è che Giuliano ricorre a Lakoff e Jesi per criticare innanzitutto la sinistra, le sue manchevolezze, il suo comunicare opaco, inconsapevole, ideologicamente subordinato. E’ colpa della sinistra – cioè nostra – se esistono fenomeni come il grillismo (o, appena ieri, il leghismo), come è sempre colpa della sinistra (dei suoi “residui culturali di destra”) se spadroneggiano narrazioni di destra. Questa è la premessa tanto delle riflessioni di un linguista cognitivista americano e liberal come Lakoff, quanto di un filologo sui generis europeo e marxista come Jesi. Sono riflessioni in larga parte autocritiche.

Enrico Manera

Dico qualcosa sul «grillismo»: ho seguito su Giap il dibattito e anch’io credo che ci sia una forte analogia tra le retoriche del grillismo e quelle del fascismo delle origini. L’uso della cassetta degli attrezzi jesiani da parte di Giuliano è pienamente condivisibile. Grillo è riuscito a mettere insieme una serie di parole magiche, che indubbiamente intercettano un disagio reale ma che diventano parole-bandiera, in questo caso producendo una visione tecnocratica del futuro con la rete al centro. Mix di «politica, spot pubblicitari e sentimenti» mi sembra una descrizione pienamente calzante. Ma questo futuro è semplicemente un’altra modalità del passato idealizzato e mai esistito usato dai fascisti.

Ne è una controprova l’uso autoritario della rete nel Movimento 5 Stelle, un tema su cui ad esempio il Partito Pirata è più avanti, con la discussione sul software e sulle modalità di partecipazione decisionale.

In ogni caso mi sembra che Grillo sia un esempio particolarmente evidente di dinamiche diffuse. La retorica contro la «casta», oramai insopportabile, è qualcosa di più del qualunquismo, è diventata una formula magica così come la «rottamazione»: slogan fortunati che diventano conoscenza presunta dei fatti da chi ne fa uso grazie alla loro circolazione pervasiva.

L’altro dato su cui vale la pena di riflettere è il personalismo, la componente carismatica e idolatra della mitologia, in base alla quale ogni idea tende a coincidere con un leader che non è mai il terminale di un meccanismo di rappresentanza, ma è invece un idolo, un busto, un monumento, un simbolo che deve avere qualcosa di vistoso, roboante e kitsch per funzionare.

Mi sembra che l’immaginario politico italiano sia malato di mitologia cattiva e sia imbonificabile: probabilmente il male peggiore che si possa imputare a Berlusconi è di aver stabilizzato con la sua discesa in campo questa situazione dettando gli standard e dando vita a un’escalation. E’ stato lui a iniziare, come dire, la pesca con le bombe a mano…

Giuliano Santoro

Gianluca Casseri, un bianco che ha fatto pum pum e che troppi fingono di non aver mai conosciuto. Nella foto, mostra orgoglioso la bandiera di Casapau.

Quando abbiamo cominciato questo dialogo, non era ancora successo che Beppe Grillo dichiarasse al candidato alla presidenza della Regione Lazio di CasaPound (e dunque allo scafato dirigente di quel partitino, non a un “ragazzotto”, come ha scritto qualcuno) che l’antifascismo non gli compete.

Successivamente, il CapoComico ha pensato di rettificare, fornendoci ulteriori elementi d’analisi: ha scritto sul suo blog che siccome «il tempo delle ideologie è finito”, allora il Movimento 5 Stelle non “è fascista”, tenendoci a ribadire che allo stesso tempo questo «non è né di destra né di sinistra”. Dunque, registriamo la difficoltà da parte di Grillo a definirsi “antifascista”: si dichiara semplicemente “non fascista” in quanto agnostico rispetto alla faccenda. Evidentemente, essere antifascisti implica che si riconosca una storia passata, un’eredità culturale, uno schieramento. Ma se ciò avvenisse, in qualche misura il passato smetterebbe di essere la «pappa omogeneizzata» da modellare a proprio uso e consumo di cui parlava prima Enrico citando l’intervista a Jesi del 1979, per costruire una narrazione «del tutto estranea a ogni dimensione concreta della storia» della quale si parla in Cultura di destra.

Qualcuno ha avuto l’efficace idea di mettere insieme alcune delle definizioni che il primo Mussolini dava del fascismo per scoprire che alcune assomigliano pericolosamente agli umori che ruotano attorno al grillismo e che questa somiglianza più che negli elementi programmatici si trova in questa esaltazione ingenua di elementi in fin dei conti irrazionali. Il fascismo, scrive ad esempio il futuro Duce sul Popolo d’Italia nell’ottobre del 1919, è «una mentalità speciale» fatta «di inquietudini, di insofferenze, di audacie, di misoneismi, anche avventurosi, che guarda poco al passato e si serve del presente come di una pedana di slancio verso l’avvenire».

Altrove, ragionando su analogie e differenze tra Grillo e il fascismo, ho fatto riferimento alla capacità di Grillo di parlare a persone spesso rimaste senza parole, ammutolite dall’orrore della precarietà e dalla negazione del futuro, incantandole con formule magiche. Sono parole, quelle di Grillo che, come avviene per il linguaggio pubblicitario e più in generale con quello televisivo, non hanno bisogno di essere considerate “vere”. Discutendo, de visu e on line, con molti seguaci di Grillo mi sono accorto che questo processo è andato più avanti di quanto noi – che pure in tempi non sospetti avevamo colto nel grillismo qualcosa di anomalo – immaginiamo. A conferma del fatto che la razionalità non è l’elemento centrale per spiegare questo fenomeno, mi sono accorto che la maggior parte dei miei interlocutori, pur essendo in perfetta buona fede, viveva le mie critiche al Movimento 5 Stelle con sofferenza e fastidio, come se stessi impicciandomi della loro intimità, come se parlando della relazione con il Capo stessi entrando nella loro sfera sentimentale ed emotiva. Come se fossi colpevole di un atto di violenza, impicciandomi in questioni che non mi competono.

Wu Ming 1

Sempre in tema di “cultura e spettacoli”: sia Lakoff sia Jesi, tra le altre cose, invitano a indagare la popular culture, perché è lì – nelle fiction televisive, nelle riviste di gossip etc. – che si afferma il «residuo culturale di destra» (Jesi) o si consolidano i «frame della narrazione conservatrice» (Lakoff). E pensa cosa avrebbe pensato dei social network! Appena mezz’ora fa ho visto su Rai Storia un’orribile intervista a quel deprecando personaggio che era Liala, una roba svenevole girata e trasmessa dalla Rai negli anni Settanta, super-concentrato di kitsch e “lusso spirituale” reazionario, e ho pensato che forse Jesi scrisse la parte di Cultura di destra dedicata a Liala dopo aver visto quell’intervista. Era davvero emetica. Ho anche pensato: Liala è stata la più abile e influente spacciatrice di cultura di destra nell’Italia del Novecento, e Jesi lo aveva intuito. Altro che Corradini, Bottai, Preziosi, Evola, Rauti, Freda, Romualdi… Quelli erano dei poveracci, al confronto. La giustapposizione di Evola e Liala può sembrare strana (e alla destra sembra blasfema), ma a me pare perfetta, Jesi ci vide davvero giusto affrontando entrambi nello stesso libro.

In quel libro, va ricordato, Jesi metteva anche in guardia da un giovane “marchesino dei bolidi”, cioè Luca Cordero di Montezemolo, e anche qui aveva visto giusto, perché poi quel tizio ce lo siamo sorbiti per trent’anni e ancora ce lo sorbiamo. Montezemolo è una specie di Lialo dell’industria e della politica.

Enrico Manera

Parlando di Jesi, diversi insistono sulla sua natura ideologica e fanno di lui un vetero-marxista, ma questo è un equivoco, nella misura in cui Jesi è un post-marxista che riconosce l’inevitabilità di ogni posizione ideologica, in quanto situazionalità e postura esistenziale, a partire dalla propria. Dunque Jesi è prima di tutto uno studioso, un antropologo delle idee con una metodologia raffinata e articolata: c’è lo studio dell’ideologia come sfondo intellettuale comune a più ambiti della cultura di una società o di un’epoca ma anche la consapevolezza della propria visione ‘ideologica’ come insieme di interessi, bisogni e aspirazioni; consapevolezza di sé, come individuo e come appartenente a un vasto e articolato movimento politico, in contrasto con il gruppo sociale degli intellettuali accademici, per non dire di quello borghese di provenienza. Jesi considerava il suo lavoro come un continuo romanzo e una autobiografia ‘cifrata’ e lo ha fatto a mio avviso nei termini di un’«auto-socio-analisi» metasociologica, per usare le parole di Pierre Bourdieu, in cui il sé è un agente in azione nel campo dell’oggetto studiato.

Parlando di Jesi, diversi insistono sulla sua natura ideologica e fanno di lui un vetero-marxista, ma questo è un equivoco, nella misura in cui Jesi è un post-marxista che riconosce l’inevitabilità di ogni posizione ideologica, in quanto situazionalità e postura esistenziale, a partire dalla propria. Dunque Jesi è prima di tutto uno studioso, un antropologo delle idee con una metodologia raffinata e articolata: c’è lo studio dell’ideologia come sfondo intellettuale comune a più ambiti della cultura di una società o di un’epoca ma anche la consapevolezza della propria visione ‘ideologica’ come insieme di interessi, bisogni e aspirazioni; consapevolezza di sé, come individuo e come appartenente a un vasto e articolato movimento politico, in contrasto con il gruppo sociale degli intellettuali accademici, per non dire di quello borghese di provenienza. Jesi considerava il suo lavoro come un continuo romanzo e una autobiografia ‘cifrata’ e lo ha fatto a mio avviso nei termini di un’«auto-socio-analisi» metasociologica, per usare le parole di Pierre Bourdieu, in cui il sé è un agente in azione nel campo dell’oggetto studiato.

Dunque, è la coscienza vissuta della macchina mitologica come modello di conoscenza che rende ragione dei livelli, logicamente successivi, di ideologia e di tecnicizzazione. La teoria della macchina mitologica è un modello trascendentale e metodologico al tempo stesso. In altri termini, l”io’ servendosi di una macchina mitologica (i suoi processi mentali) produce una macchina mitologica-teoria (la macchina mitologica come modo di conoscere).

Con questa si possono conoscere le diverse macchine mitologiche (i processi mitopoietici) in atto nella storia della scienza del mito, della letteratura, della politica (la macchina mitologica come oggetto di conoscenza).

Nell’analisi delle varie forme della mitopoiesi il soggetto risale così a una teoria della ricezione e dell’uso che mentre spiega il suo oggetto descrive anche le sue modalità di pensare, conoscere e agire.

Per tornare alla “inservibilità” di Jesi se non in senso critico, un simile discorso implica più livelli di analisi, non è immediato né facilmente comprensibile; in più Jesi ha una scrittura a volte molto tortuosa, che testimonia il suo “corpo a corpo” con la teoria della macchina mitologica per tutti i primi anni settanta. Poi, dal 1975-1976 in poi i testi risplendono di una stato di grazia e di una scrittura felicemente risolta.

Per quanto riguarda la sinistra il problema non è stato tanto quello di perdere l’egemonia culturale lasciando agli altri la narrazione: intendo dire, questo è vero ma è più un problema nostro, è ciò che vediamo trent’anni dopo, negli anni Settanta i problemi riguardavano la modalità con cui erano condivisi e diffusi i miti del comunismo mainstreamo della socialdemocrazia, entrambi per Jesi residuo culturale di destra.

Nel 1978 su «l’Ora» di Palermo Jesi viene intervistato sulle ragioni della nuova edizione de Il tramonto dell’occidente di Spengler, un monumento della cultura reazionaria tradotto da Evola. Tra l’altro: Longanesi lo ha nuovamente riedito rimuovendo l’introduzione di Jesi e sostituendola con quella di Stefano Zecchi che si legge ancora oggi.

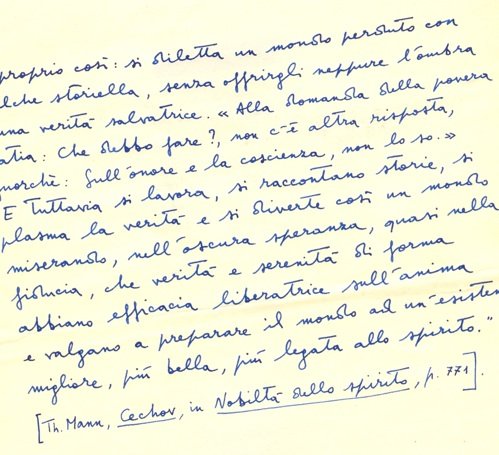

Alla domanda: «la cultura di destra è quindi la «palude squisita» nella quale, per eccellenza, prosperano i miti», Jesi risponde:

«La macchina mitologica funziona, là, molto bene, ma non meglio che in altre zone paludose – se la qualità palustre implica un giudizio politico-morale – come quelle della cultura di sinistra. La macchina mitologica funziona ovunque altrettanto bene e con il medesimo ritmo. […] La cosiddetta cultura di destra probabilmente si è meno autocensurata della cosiddetta cultura di sinistra per quanto riguarda i compiacimenti verso le proprie componenti mitologiche».

Per Jesi, professore ordinario non ancora quarantenne, proveniente da una famiglia colta e benestante, si trattava anche di una questione ‘privata’: criticare i «residui culturali» di destra era anche un modo per fare i conti con la propria provenienza borghese e con i suoi codici che intendeva rifiutare; Jesi era cresciuto nella cultura classica più raffinata, poi, com’è noto, aveva abbandonato la scuola per una formazione irregolare e da autodidatta all’estero, aveva lavorato nell’editoria e solo dopo, e per vie traverse, in università. E’ una storia di rottura con il mondo dei ‘padri’, negli anni sessanta, nei cruciali ’67 e ’68, fino al ’77 quando da docente sostiene le occupazioni delle università, anche personalmente nell’ateneo palermitano.

La sua produzione rientra in una controcultura militante. Escludendo le tecnicizzazioni più grossolane, il marxismo standard si è costruito dal punto di vista espistemologico come una dogmatica, irrigidendo i propri contenuti come una mitologia che si fa dogma. Le sue strutture logiche di fondo sono hegeliane, idealiste e sostanzialiste, e i suoi teorici sono sempre stati poco disposti a riconoscerlo come un sistema semiotico, immaginativo-concettuale di rappresentazione di massa.

Per quanto riguarda la cultura ‘popolare’ Jesi ha fatto proprio il discorso della critica francofortese all’industria culturale, in Italia del Gruppo 63 o di intellettuali come il già citato Fortini. Non c’è una teoria sviluppata ma una serie di intuizioni folgoranti. Leggendo un’intervista a Liala nel 1974 su «Grazia» si sofferma sul «”linguaggio che capiscono tutti”» e sulla lettera di una lettrice che parla di «parole come acqua sorgiva che lava tutto».

In Liala, in Cultura di destra, vede il linguaggio reificato della codificazione quotidiana, stereotipato e veicolato dai mezzi di comunicazione di massa come «feticcio che serve a dare il piacere che deriva dalla riduzione della fatica di pensare»; Liala è lo specchio di un pubblico «appartenente al proletariato o alla piccolo borghesia […] esposto all’urto contro il prossimo e contro le cose» a cui è offerta l’occasione di un «linguaggio degli affetti» normalmente negato.

Il suo linguaggio, dice Jesi, è «il linguaggio della vacanza organizzata, da chi ha il potere per chi non lo ha», è il linguaggio dell’alienazione in quel momento in cui si compie la «trasformazione antropologica» denunciata da Pasolini. C’è anche tenerezza quando immagina una lettrice che segue «con il dito» le parole su un libro di Liala, parole che fanno sognare un mondo diverso di riscatto attraverso un buon matrimonio, amore, lusso e avventura, denaro e prestigio. Il passaggio chiave è quello dell’architettura logica che unisce ‘lusso’ materiale e spirituale in una stessa forma mentis capace di cancellare la questione della giustizia sociale.

Quel linguaggio dell’intrattenimento e del disimpegno, che non deve essere capito ma solo ripetuto, ha la stessa funzione sociale che aveva la lettura di Rilke per l’alta borghesia, che non lo poteva capire ma lo venerava come simbolo di distinzione e cultura. In un passo molto divertente su Rilke, si prende gioco del cosiddetto «rilking», l’arte di citare Rilke nei salotti buoni per fare bella figura… Ancora una volta, l’uso lussuoso della cultura è un tratto di destra.

Jesi raccoglieva riviste e ritagli, era un lettore onnivoro, con grande senso dell’ironia; un sociologo della cultura capace di trarre spunto dai titoli dei giornali come da un necrologio (a casa sua, tra mille materiali di ‘lusso spirituale’ ho trovato quello di Badoglio!). Da torinese aveva una predilezione per irridere la «La Stampa», perbenista e liberalissima, di fatto un bollettino della Fiat negli anni caldi dello scontro sociale e della migrazione dal sud: è opportuno ricordare che Jesi era attento nella sua militanza a seguire il settore metalmeccanico, con cui aveva reali contatti.

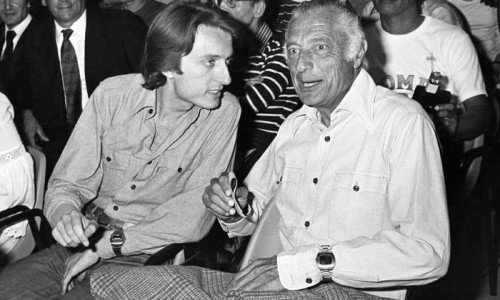

Il “marchesino dei bolidi” e il suo role model. Notare l’orologio sul polsino. “Incontro redentore tra lusso spirituale passé e lusso materiale attualissimo”. L’essenza del “lusso spirituale” si conserva sempre attuale “grazie al lusso materiale che circonda il grand’uomo profano ed essoterico”.

L’attualità di Jesi sta nell’aver colto il legame tra destra liberale e mercato, come nelle mitologie di Barthes, un libro del 1958 che diviene un modello per cogliere i ‘nuovi’ miti del consumo: molti, come De Luna o Agamben, sostengono la profeticità di Jesi nell’aver individuato la macchina mitologica del narcisismo di massa e dell’invidia sociale, caratteristiche della destra populista berlusconiana. In qualche modo davvero il Drive In era già un programma di governo, era chiaro ad esempio per un lettore-tipo di Cuore nel 1994 di fronte alla nascita di Forza Italia…

Ricordiamoci però che Jesi muore nel 1980: è l’Italia del dopo-Moro, del riflusso ideologico, della Marcia dei Quarantamila e della strage di Bologna. Gli osservatori più attenti avevano intuito il trionfo del pensiero economico, la cancellazione dall’immaginario collettivo di decenni di storia dell’emancipazione delle classi subalterne e la fine della coscienza di classe come visione del mondo capace di mutarlo. E Jesi non conosceva l’esplosione delle televisioni private, così come non scrive di cinema… Metodologicamente però, riflessioni analoghe sono state portate avanti dalla semiotica, pensa a Eco, non solo il semiologo e intellettuale pubblico ma anche lo scrittore. Ne La misteriosa fiamma della regina Loana…

Wu Ming 1

Pensa che io lo ritengo il suo romanzo migliore…

Enrico Manera

Beh, lì c’è un lavoro raffinatissimo di decostruzione della cultura di massa fascista: l’ideologia non era solo nei discorsi del duce o negli scritti della Scuola di mistica fascista e di Gentile, ma anche nel profluvio di biografie di Mussolini, romanzi di evasione, avventura, fumetti, letteratura di consumo. Un’analisi insomma ‘micrologica’ della cultura secondo l’indicazione di Benjamin, che su quella generazione ha avuto grande influenza e oggi gode di una buona fortuna.

Il Pendolo di Foucault poi è a mio avviso un libro che concentra molti temi tipici di Jesi, coestensivo alla critica ‘illuminista’ che Eco nelle lezioni di Interpretazione e sovrainterpretazione muove all’esoterismo e a certa ermeneutica ‘gnostica’, alla ricezione americana di Derrida, che si regge sull’effetto di segretezza e sull’aura di mitologicità.

Ma tornando all’attualità sono molti gli spunti per una critica dell’oggi. Se dovessi scegliere oggi un equivalente di Liala, anche in virtù del suo potenziale pedagogico ‘negativo’, e lo dico da insegnante di scuola superiore, sceglierei Federico Moccia che con il suo linguaggio semplificato ha stregato gli adolescenti e un contromondo fatto di moto, marche, scuola, palestra e discoteca. Nessuna fatica, identificazione immediata, costruzione di un immaginario perfetto per mantenere gli assetti di potere.

Oppure indicherei un nuovo uso lussuoso e ossequioso della cultura ‘a sinistra’ nelle interviste di Fabio Fazio, che contando su un livello medio televisivo spaventoso per pochezza porta in studio ospiti anche di un certo valore (non sempre). Del resto è diventata una vetrina promozionale eccezionale per l’industria del libro o cinematografica. Ma gli aspetti conflittuali e i problemi reali non emergono mai, non ci sono mai domande scomode e il pubblico di tifosi è pronto a applaudire per la battuta edificante di turno mentre il presentatore e l’ospite gongolano di fronte alla propria superiore distinzione e intelligenza.

Giuliano Santoro

Il fatto è che l’utilizzo di “miti tecnicizzati”, di “parole magiche” e il ricorso a “idee senza parole” è in qualche modo il metro di quanto siamo immersi dentro una crisi. Tutto questo ha a che fare con la profondità delle fratture che vanno aprendosi, degli smottamenti, l’incapacità delle logiche dominanti di spiegare quanto accade e di stabilire relazioni di causa ed effetto. La funzione del “mito” è quella di cercare di dare un senso al mutamento, di rendere accettabile l’ignoto, di spiegare come una situazione si sia trasformata in un’altra. In Cultura di destra Jesi cita le parole illuminanti della lettrice che scrive a Liala per dichiararle la sua ammirazione e per spiegare «parole come acqua sorgiva che lavano tutto», in relazione alla loro capacità di costruire un mondo. Da questo punto di vista, oggi si comprende bene quanto rischiamo di trovarci in mezzo a parole che hanno lo scopo di ridisegnare la realtà che ci circonda e offrire una sponda di fronte ai cambiamenti in cui siamo immersi.

Da cronista, per quanto anomalo, mi accorgo di come molti discorsi siano infarciti di “parole spiritualizzate”. Mi spiego meglio partendo da un esempio. Sono stato per anni un lettore appassionato di Cronaca Vera. È una pubblicazione costruita su più livelli. Da una parte strizza cinicamente l’occhio al lettore “consapevole”, dall’altra traffica con parole e immagini pensate apposta per rapire l’attenzione di decine di migliaia di lettori che ogni settimana vanno in edicola per comprare un giornale che non parla di televisione o di divi della musica e raccoglie unicamente storie – pruriginose, curiose o semplicemente cruente – di gente comune. Insomma, si tratta di una vera miniera di indicazioni sull’universo della maggioranza silenziosa, sulle parole che la affascinano e i codici che la ipnotizzano: i titoli urlati (“L’alieno stava resuscitando e così gli ho tagliato la testa”, un cult), gli occhielli schietti (tipo “Cervello in briciole”, con riferimento alle gesta di qualche squilibrato) e la media di quasi ventimila lettere ricevute all’anno (stiamo parlando di lettere di carta, con busta e francobollo, come usava una volta) .

In uno dei suoi ritrovati sprazzi di brillantezza, Michele Serra ha ricordato che uno dei titoli emblematici di Cronaca Vera è “Violentata sei ore dallo zio su un tappeto di gran pregio”. La notizia dello stupro viene infiocchettata per i lettori aggiungendo un elemento che solo all’apparenza non aggiunge nulla (il “tappeto di gran pregio”) ma che contribuisce a rendere il titolo più evocativo, a conferirgli un elemento di realismo, a disegnare un mondo. Addirittura, l’arredamento del salotto occupa la scena terribile descritta dal titolo: lo scandalo non consiste nell’orribile violenza sessuale, sta nel fatto che questa si sia consumata in una casa borghese. Su un tappeto di gran pregio.

I discorsi che ci circondano quotidianamente, le notizie che vengono selezionate dai mass media, le storie che leggiamo e i fatti che compongono il paesaggio comunicativo che attraversiamo sono pieni di trucchetti di questo tipo, magari meno grossolani ma altrettanto pericolosi. Corriamo continuamente il rischio di rimanere incantati e inciampare camminando sui tappeti di gran pregio. Jesi aveva colto benissimo questo rischio descrivendo la relazione e il passaggio dal “’tesoro’ dei miti antichi” al “moderno bene di consumo che dà prestigio”. Il suo lavoro di scavo nel linguaggio e nelle strutture logiche, si pensi al caso dei romanzetti rosa di Liala o alle citazioni del linguaggio pubblicitario, è arrivato fino al punto di dimostrare come la “macchina mitologica” sia all’opera quotidianamente e abbia tracimato il campo della cultura reazionaria classica per contaminare il linguaggio e la cultura di massa. Peraltro, pensarci bene, pare strano che si parli di “massa”. Ma è andata proprio così: la cultura elitaria della destra borghese e di certo esoterismo fascista, che faceva vanto del suo essere destinata a pochi eletti, ha avuto il destino di mutare forma e contagiare parole che esprimono il “lusso spirituale” e che lo diffondono collegandolo alla mistica del possesso dei beni di consumo, che non è il provocatorio “diritto al lusso” rivendicato dai movimenti contro l’austerità ma l’esaltazione feticistica degli oggetti, considerati tanto più preziosi quanto più inarrivabili.

Ma non si tratta soltanto di oggetti materiali: il “mito” in tempo di crisi prospera in virtù della sua capacità di costruire una parvenza di ordine della realtà e di spiegare quello che ci circonda. I concetti di Furio Jesi, le sue indicazioni utili a decostruire le “parole d’ordine” sono fondamentali per districarsi nell’info-sfera internettiana. Di fronte al fiume in piena di post, notifiche Facebook, tweet, breaking news e informazioni che travalicano in ogni modo la distinzione tra sfera pubblica e sfera privata, viene quasi spontaneo aggrapparsi a qualche ramo apparentemente solido, trovare il filo conduttore di un’immagine-meme capace di condensare il nostro stato d’animo e illuderci di ritrovare un qualche criterio. Ma l’ordine che andiamo cercando, con ogni evidenza, non c’è.

Infine, e mi ricollego a quello che dicevo all’inizio e a quanto sottolineate giustamente voi, l’efficacia di questo ragionamento sta proprio nel fatto che non esaurisce la sua funzione tracciando un confine invalicabile per la “cultura di destra”, ma al contrario riesce a metterci in guardia anche di fronte a certi tic retorici e schemi politico-culturali che riguardano la “sinistra” in senso lato. Ad esempio, la storiella di una società armoniosa, di cui parlava Wu Ming 1 prima, il cui ordine “naturale” è stato sconquassato da un qualche evento venuto dall’esterno è inconsapevolmente riprodotta in alcuni “miti tecnicizzati” che alcune volte circolano nel mondo ecologista: come se la fine dello sfruttamento (dell’uomo e della natura) fosse situata nel ristabilimento di un qualche equilibrio originario o, peggio ancora, nella difesa di una qualche “purezza”. O ancora, per fare un esempio di questi giorni, all’uso e all’abuso elettorale della parola passepartout “società civile”, che rimanda ad una sfera incantata fatta di civismo e competenze dal quale rimpinguare le forze esanimi della politica.

Wu Ming 1

Il filosofo Andrea Cavalletti, uno dei principali artefici della “Jesi Renaissance” a partire dalla fine degli anni Novanta.

Una domanda per Enrico: hai dedicato anni e sinapsi a ricostruire la biografia intellettuale di Jesi, in un corpo-a-corpo col suo pensiero, cercando di prolungarne la gittata fino a oggi, come si vede anche da questa conversazione. Un pensiero purtroppo interruptus e forse troncato “sul più bello”, ma che aveva fatto in tempo a seminare concetti e suggerimenti importanti. Questo tuo lavoro si è inserito in una sorta di piccola “Jesi renaissance” che era appena iniziata, grazie all’impegno di David Bidussa e Andrea Cavalletti. A quest’ultimo dobbiamo l’edizione di Spartakus, già alla fine degli anni Novanta. L’anno scorso, insieme a Belpoliti, hai curato un bellissimo numero monografico di “Riga”, che forse è il miglior punto d’ingresso a Jesi. Questo libro è un’operazione diversa, vuole essere una sorta di vademecum, di sintesi da avere accanto mentre ci si avventura nelle opere del mitologo torinese. Vorrei che ci raccontassi di questo tuo rapporto ormai “intimo” con questo concittadino, visto che anche in te la “torinesità”, un certo retaggio etico, politico e culturale, pulsa con forza. Quando hai sentito nominare Jesi per la prima volta? Come sei arrivato a conoscerne l’ormai anzianissima madre, e la vedova, e a consultare l’archivio? Cos’ha significato per te? E non ti senti ormai preso da una sorta di “Jesi fatigue”? Ti stiamo coinvolgendo in una conversazione che è l’ennesimo “tour de force”, qualche scrupolo di coscienza ce l’abbiamo…

Enrico Manera

La copertina di Riga n. 31, interamente dedicato a Furio Jesi (ed. Marcos y Marcos)

Come per molti un interesse privato è diventato una tesi di dottorato e poi, forse questo è più raro, dei libri: ‘Riga’, curata insieme a un vero maestro come Marco Belpoliti, di cui sono molto felice perché è visivamente bellissima e per nulla accademica e ora questo, che si candida a essere un’introduzione e una prima sistemazione teorica complessiva. Jesi interessa gli ambiti della filologia più raffinata come quelli militanti più ragionanti: ‘Riga’ è stato presentata in luoghi e con pubblici differenti, dalla Biblioteca Ariostea di Ferrara al Bartleby di Bologna e ogni volta non si era fuori posto.

Sono entrato in contatto con quasi tutti quelli che hanno scritto su lui, con chi lo ha conosciuto personalmente e con chi lo ha scoperto anni dopo la sua scomparsa. Penso che sia un potente catalizzatore di intelligenze e mi colpisce, anche in diverse generazioni, l’affinità e la somiglianza dei percorsi in cui la dimensione politica, teorica e umana sono strettamente connesse. Tutti quelli che ho conosciuto hanno mondi intellettuali vastissimi, complessi e ramificati.

Effettivamente è da molto che lavoro sul tema e forse nasce tutto dal classico senso di inadeguatezza dello studente: nel 2000 avevo appena concluso un corso di specializzazione post-laurea, studiavo il dibattito sul mito e Hans Blumenberg in particolare. In Jesi mi ero già imbattuto, l’avevo trovato mostruosamente complesso e inarrivabile, l’avevo messo da parte come si fa con le cose belle e preziose, più belle di noi e che ci superano; la bellissima postfazione all’Accusa del sangue fatta da Bidussa mi ha aperto la possibilità di poterlo leggere e incominciare a padroneggiarlo e da lì in poi, ho sfruttato ogni possibile occasione di studio per lavorarci sopra fino al dottorato, fatto mentre già insegnavo, durante il quale non nascondo che ho passato anche giorni difficili, a sbattere contro un muro per poi scavarlo con un cucchiaino…

Detto questo in Jesi ho trovato un caleidoscopio di quello che mi interessa e che non puoi affrontare in una volta sola: l’antico, la mitologia, il sacro, la letteratura e la politica. È un’autore cerniera tra la cultura novecentesca di Mann, Kerényi e Cassirer e quella di Benjamin, Foucault e Derrida, e ci trovi dentro Rousseau, Pavese, Rilke, i vampiri, Pascal, la preistoria, la psicanalisi, lo strutturalismo, Spartaco, Mann, il nazismo, John Dee e Liala…

Man mano che mettevo insieme i pezzi cercando di costruire un quadro unitario mi sono accorto di stare anche scrivendo una pagina di storia della cultura italiana degli anni settanta e per di più di Torino.

Sono nato lo stesso anno in cui Jesi pubblicava il suo libro più importante, Mito, in un quartiere della stessa città, che è la città di di Gobetti, di Gramsci, di Primo e Carlo Levi, di una grande università e di importanti scuole filosofiche; ma anche della Fiat, di una grande militanza politica, delle migrazioni interne e poi internazionali e Jesi è stato un modo per ragionare di tutto questo.

Che nel mio lavoro si avverta questa tradizione è un meraviglioso complimento e un impegno che spero di non tradire. Se pensi che studio il mito seriamente dal 1998, è stato il mio modo di fare i conti con vecchie inquietudini religiose, interessi politici, l’essere studente prima e il lavoro di insegnante poi. Oltre che di leggere libri meravigliosi.

Il fattore umano è centrale comunque. In modo molto semplice ho contattato la famiglia Jesi. Grazie alla moglie Marta, che mi ha accolto con grande gentilezza e disponibilità, ho avuto accesso all’archivio domestico, sono stato diverse volte a casa sua con uno scanner ed è stata una esperienza molto intensa: ho voluto ricostruire una trama dei suoi lavori leggendo insieme opere, appunti, le sue letture e le sue lettere, incrociandole con testimonianze e interpretazioni. Ho cercato di essere il più delicato possibile nei confronti della memoria dolorosa di famiglia, in punta di piedi e ‘ritagliando’ solo quello che riguardava l’uomo pubblico.

La madre di Jesi invece vive a Torino ed è ultranovantenne, è stata un insegnante di arte nei licei di Torino e una studiosa. Sono arrivato a lei anche grazie un professore dell’Università che era stato suo allievo, ovviamente non senza essermi assicurato che le avrei fatto piacere. Da lei ho trovato scritti introvabili ma soprattutto un grande affetto per il lavoro che stavo facendo. Vado a trovarla portandole libri e articoli di giornale, dolci e foto di mia figlia e ascolto racconti di un mondo ormai lontano e di una vita densamente vissuta. Credo che il fine di ogni lavoro intellettuale sia incontrare persone e scambiare esperienze e penso che l’interpretazione sia una sorta di dialogo con i morti e un rituale di rammemorazione.

Sarebbe interessante studiare ancora l’epistolario di Jesi, detto questo non mi stanco di rileggerne i libri. Adesso lavoro a un libro sulla filosofia del mito del novecento, per seguire tracce aperte in questi anni, in ogni caso la mia vita privata e la scuola mi hanno evitato di farmi divorare dall’ossessione monotematica, un rischio serio. Per finire, come sai bene, un libro comincia a vivere se altri lo leggono e si ha la fortuna e il privilegio di poterne parlare.

Wu Ming 1

Una prima “sistemazione teorica complessiva” mi sembra l’espressione perfetta per descrivere il tuo libro. Non “sistematizzazione”, impresa che con Jesi è impossibile e direi anche inauspicabile, ma sistemazione, anche nel senso di “dare una sistemata”, un riassetto, mettere un po’ d’ordine dentro scatoloni e faldoni che sembrano riempiti alla rinfusa, documenti in parte rovinati dall’umidità etc. “Riga” metteva già in fila parecchi frammenti, componendo un itinerario finalmente percorribile, arricchito da immagini e testimonianze esterne… compreso un mio bizzarro racconto ispirato a Spartakus :-) In fin dei conti, anche in quel numero di “Riga” si perseguiva la famosa, jesiana/benjaminiana “conoscenza per composizione”. Qui invece cerchi una sintesi, asciughi anni di lavoro e permetti di seguire i fili delle varie tematiche affrontate da Jesi.

Una prima “sistemazione teorica complessiva” mi sembra l’espressione perfetta per descrivere il tuo libro. Non “sistematizzazione”, impresa che con Jesi è impossibile e direi anche inauspicabile, ma sistemazione, anche nel senso di “dare una sistemata”, un riassetto, mettere un po’ d’ordine dentro scatoloni e faldoni che sembrano riempiti alla rinfusa, documenti in parte rovinati dall’umidità etc. “Riga” metteva già in fila parecchi frammenti, componendo un itinerario finalmente percorribile, arricchito da immagini e testimonianze esterne… compreso un mio bizzarro racconto ispirato a Spartakus :-) In fin dei conti, anche in quel numero di “Riga” si perseguiva la famosa, jesiana/benjaminiana “conoscenza per composizione”. Qui invece cerchi una sintesi, asciughi anni di lavoro e permetti di seguire i fili delle varie tematiche affrontate da Jesi.

In particolare, vorrei che ci parlassi del rapporto tra Jesi e la letteratura stricto sensu, perché leggendo il tuo libro lo vediamo chiaramente mutare il suo approccio: il Furio Jesi degli anni Settanta si occupa di letteratura con una “postura” diversa da quella del decennio precedente (quello pre-Spartakus, diciamo). Tagliando con l’accetta, e riprendendo quanto abbiamo detto poc’anzi, direi che si passa da Kerenyi al post-strutturalismo francese, dall’umanesimo a un approccio ironico, decostruttivo e ricombinante. Si passa da uno Jesi intento a cercare e interrogare nella letteratura sopravvivenze di mito che consentano “epifanie” e facciano esperire almeno in parte la dimensione “genuina” del mito, a uno Jesi che compie scorribande più libere nella tradizione letteraria, isolando certe figure ricorrenti, rintracciando i “discorsi” (nel senso foucaultiano) sul mito, smontando le ideologie veicolate, senza credere in una possibile “epifania”.

Correggimi se sbaglio: quando Jesi critica l’anelito al “lusso spirituale” come residuo culturale di destra, e come ricordavi irride la pratica di citare Rilke senza capirlo, tra le righe sta anche criticando il se stesso di qualche anno prima, quello Jesi ancora troppo “umanista”, ancora troppo influenzato dall’idea che nei “misteri” della letteratura (alta, naturalmente) risiedesse la potenziale esperienza di un mito ancora in parte “genuino”.

Non intendo dire che esiste una cesura netta tra i due Jesi, come Althusser quando separava in modo rigidissimo il “giovane Marx” (umanista e dialettico) dal Marx maturo (scientifico e senza grilli per la testa)… salvo poi ammettere, in tarda età, che di Marx sapeva poco o niente e aveva millantato letture e conoscenza tanto del giovane quanto del vecchio. Il confine è sfumato: già lo Jesi degli anni Sessanta era arrivato ad alcune conclusioni quando criticò Kerenyi (il famoso diverbio sulla parola “mascheratura”). Ma sicuramente c’è un momento in cui Jesi scopre Foucault, il primo Derrida e altri francesi, e questa scoperta si innesta su una base marxista e sulla precedente conoscenza di Benjamin (anch’egli un marxista sui generis), permettendogli di superare alcune aporie del suo pensiero precedente. Soprattutto, gli consente di “guardarsi da fuori”: il mitologo che si credeva già sufficientemente disincantato si scopre parte della “macchina mitologica” che sta criticando, e allora cerca strategie testuali (e un’etica della lettura) che gli permettano di descriverla senza farsi irretire.

Tu sicuramente puoi dirlo in un modo meno confuso: che cos’è la letteratura per lo Jesi “decostruttivo” degli anni Settanta?

Enrico Manera

Con Belpoliti e Paola Lenarduzzi, che ha curato la grafica di ‘Riga’, l’idea è stata quella di ricreare un tavolo di lavoro da cui emergesse per frammenti, testi, foto, ritagli e appunti, l’officina di montaggio di Jesi, che operava praticamente in epoca pre-computer mettendo insieme citazioni dai libri che schedava e che rimontava con la macchina da scrivere. Questo è un aspetto fondamentale di Jesi, che fa coincidere la pratica della scrittura con la teoria della letteratura: mette in pratica le sue convinzioni sulla ricombinazione e sulla reazione reciproca tra testi anche molto diversi: per chi scrive, questi convivono in modo anacronico, a dispetto della differenza.

Questo libro invece nasce anche da una precisa richiesta dell’editore di scrivere una ‘Introduzione a’, una pratica pedagogica nobile per come la vedo io, che permette l’accesso ai più giovani e ai meno attrezzati, utile per autori che chiedono requisiti di ingresso molto alti. Inoltre mi piaceva l’idea di un libretto come le monografie del Castoro-La Nuova Italia degli anni settanta, lo stesso Jesi ne aveva fatte su Rilke, Mann, Brecht. Sono libretti che trovi ancora sulle bancarelle o nelle biblioteche scolastiche, perle dimenticate.

Quindi ho cercato di semplificare la sintassi e ridurre allo stretto indispensabile gli elementi di informazione, rinunciando alle molte citazioni della tesi di dottorato (oltre 1700 in 300 pagine) e cercando la chiarezza: non si rende un buon servizio a un autore se ne si mima lo stile, si tratta di riconoscere la sua voce e di raccontarla parafransandola. Ho riservato gli aspetti più spericolati della mia tesi al blog Tracciatore di cerchi o agli angoli oscuri del mio hard-disc, in attesa di capire cosa volessi dire quando ho scritto certi passaggi…

Hai colto comunque perfettamente: Jesi cresce nel mito del genio creatore di Rilke, venera Pettazzoni, Kerényi, Jung, Mann come grandi maestri, sogna di essere studioso, scrittore e poeta. Ho avuto tra le mani una sua copia delle Lettere di un giovane poeta, fittamente glossata e sottolineata con molta probabilità nel 1958 e ho visto molta della sua produzione lirica e delle prove generali di romanzo che lui stesso censurò. In parallelo ha una concezione della storia delle religioni con una forte base metafisica; poi Jesi si avvicina allo strutturalismo alla semiologia e alla teoria critica della cultura, abbandona l’umanesimo, perché coinvolto con il sostanzialismo conservatore e ‘fascista’ della teoria mitologica che pensa il mito come un’essenza che si manifesta nella realtà, di cui Eliade può essere considerato l’esponente tipico.

Ma l’esito maturo di Jesi, tristemente l’ultimo, è una scrittura folgorante che, oltre a essere legata al suo ruolo di docente di Lingua e letteratura tedesca è anche una meta-riflessione sulla letteratura, e non è un caso che la letteratura di Jesi sia il tema attorno a cui si muove la sua ricezione più recente : ‘Riga’, Cavalletti, ma anche Riccardo Ferrari ( «Nuova Corrente» 143, 2009) e Carlo Tenuta («Intersezioni» 3, 2010).

Schematicamente: per Jesi la mitologia nasce nel sacro, sopravvive nel politico e si trasfigura in letteratura. Una volta che dispone di uno strumento epistemologico come la teoria della ‘macchina mitologica’ riesce a liberarsi delle aporie precedenti, come la diade genuino/tecnicizzato. La macchina mitologica produce il fatto mitologico, «concentra in un sol punto, extra temporale, extraspaziale, le luci che provengono dal passato e dal futuro», scrive Jesi ne L’accusa del sangue. Ovvero, decostruito, neutralizzato e messo a distanza il mito-sacro e il mito-politica, questa sospensione della temporalità o anacronìa, la capacità di giocare tra i diversi strati del tempo, è lo specifico della produzione di immaginario e di ogni narrazione, del raccontare storie.

C’è in Jesi coincidenza tra saggistica, critica e narrativa e la lisi della distinzione tra filosofia e letteratura: in una introduzione inedita a Materiali mitologici scrive che il suo lavoro è di «natura paradossale, scientifica e artistica» e che alla domanda «Non le viene voglia di scrivere un romanzo?» «può solo rispondere: non smetto mai di scriverlo».

Condivido la felice definizione che Belpoliti ha dato di Jesi come «straordinario scrittore di idee e problemi», «con una forte componente di «invenzione».

Ogni scrivere riflette la propria soggettività, che non è mai isolamento, parla simultaneamente degli oggetti ‘altri’ della propria ricerca e di sé. Da qui la serendipità che caratterizza Jesi, e la sua ironia, l’approccio parodistico alla tradizione come Il linguaggio delle pietre, La casa incantata o L’ultima notte. Letteratura come pratica sovversiva linguistico-letteraria che mostri le contraddizioni del presente e come scrive Barthes «utopia del linguaggio» che apre mondi nuovi.

La mitologia-letteratura continua ad avere valore collettivo e istituivo di comunità e affinché non diventi oggetto di una nuova idolatria è opportuno che sia alleggerita, nel senso – questo tema caro a Wu Ming è venuto fuori negli incontri che abbiamo fatto assieme – che deve essere umanizzata: ogni racconto dal respiro epico deve mostrare i segni del lavoro dell’autore, attraverso il montaggio e la citazione, essere un mito umanizzato.

Il racconto, ha scritto Lacoue-Labarthe, viene dal luogo in cui appaiono i fenomeni alla coscienza: praticarlo significa fare un «funambolismo metafisico senza parapetto metafisico», «esperienza metafisica svuotata, pura esposizione al nulla». Questo retroterra anti-metafisico, derridiano, libero dalle ipoteche idealiste, è alla base della coincidenza tra mitologia e letteratura.

Nei Materiali mitologiciemerge a più riprese come la letteratura sia il prodotto della mitopoiesi, attività essenzialmente linguistica che sorge spontaneamente dal modo umano di pensare, di concepire la realtà, di costruirla e condividerla. I libri sono i miti incarnati, vivono nei libri. Calvino, con analoga sensibilità post-strutturalista, scrive che ognuno «è una combinazione d’esperienze, d’informazioni, di letture e di immaginazioni»: «ogni vita è un’enciclopedia, una biblioteca, un inventario d’oggetti, un campionario di stili, dove tutto può essere continuamente rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili». In altri termini, ognuno è una macchina mitologica.

Giuliano Santoro

Se tocca a me concludere, vorrei farlo citando un film. Quando Enrico spiegava che per Jesi la cultura di destra è di fatto ancora egemone e che questa ripropone, in un altro contesto il “linguaggio aristocratico e alto-borghese che ha trovato la propria codificazione a partire dal tardo Settecento”, a me è venuto in mente Gosford Park, il film di Robert Altman del 2001. Nel contesto del declino dell’impero britannico, negli anni Trenta del Novecento, un gruppo di aristocratici si incontra in una grande villa della campagna inglese. Ogni aristocratico ha il suo doppio costituito dal suo valletto o dalla sua cameriera. I servi, secondo gli usi dei padroni di casa, nei giorni di permanenza nella villa assumono, con imbarazzo e senso di inadeguatezza, il cognome del loro superiore. Ogni personaggio, dunque, si muove ai piani alti, mentre il suo doppio di basso lignaggio familiarizza con gli altri suoi simili: i lavoratori. Questi ultimi, tuttavia, non trovano le loro parole: parlano quasi esclusivamente dei loro padroni, agiscono come se fossero loro agenti nei bassifondi, scambiano informazioni coi loro parigrado agendo per rendere la loro villeggiatura il più confortevole possibile. Un meccanismo perfetto, parrebbe: in cucina o nel lavatoio risuonano le parole e i ritmi scanditi dai ricchi in sala da pranzo o durante la battuta di caccia. Questo ingranaggio, una messa in scena corale e claustrofobica che coinvolge ventisei attori e che viene gestita magistralmente da Altman, viene inceppato da due eventi: dall’omicidio del padrone di casa ad opera di un figlio non riconosciuto e una madre abbandonata e dal corto circuito operato da un attore venuto dall’America che, spacciatosi servo per studiare una parte, attraversa i piani nobili e quelli servili mettendoli in relazione e svelandone le finzioni e le inutili consuetudini. Gli elementi deflagranti, insomma, sono due: l’irruzione della storia, quella vera, che fa precipitare le contraddizioni e le colpe sull’aristocratico e l’entrata in scena di un artista, un uomo che ha il solo scopo di raccontare quel mondo per metterlo a nudo. Mi pare che questo possa esprimere due delle principali attitudini di Furio Jesi: la storia e la narrazione. Il suo essere filologo, archeologo dei saperi e delle strutture di potere e la sua attenzione ai meccanismi narrativi e letterari.

Se tocca a me concludere, vorrei farlo citando un film. Quando Enrico spiegava che per Jesi la cultura di destra è di fatto ancora egemone e che questa ripropone, in un altro contesto il “linguaggio aristocratico e alto-borghese che ha trovato la propria codificazione a partire dal tardo Settecento”, a me è venuto in mente Gosford Park, il film di Robert Altman del 2001. Nel contesto del declino dell’impero britannico, negli anni Trenta del Novecento, un gruppo di aristocratici si incontra in una grande villa della campagna inglese. Ogni aristocratico ha il suo doppio costituito dal suo valletto o dalla sua cameriera. I servi, secondo gli usi dei padroni di casa, nei giorni di permanenza nella villa assumono, con imbarazzo e senso di inadeguatezza, il cognome del loro superiore. Ogni personaggio, dunque, si muove ai piani alti, mentre il suo doppio di basso lignaggio familiarizza con gli altri suoi simili: i lavoratori. Questi ultimi, tuttavia, non trovano le loro parole: parlano quasi esclusivamente dei loro padroni, agiscono come se fossero loro agenti nei bassifondi, scambiano informazioni coi loro parigrado agendo per rendere la loro villeggiatura il più confortevole possibile. Un meccanismo perfetto, parrebbe: in cucina o nel lavatoio risuonano le parole e i ritmi scanditi dai ricchi in sala da pranzo o durante la battuta di caccia. Questo ingranaggio, una messa in scena corale e claustrofobica che coinvolge ventisei attori e che viene gestita magistralmente da Altman, viene inceppato da due eventi: dall’omicidio del padrone di casa ad opera di un figlio non riconosciuto e una madre abbandonata e dal corto circuito operato da un attore venuto dall’America che, spacciatosi servo per studiare una parte, attraversa i piani nobili e quelli servili mettendoli in relazione e svelandone le finzioni e le inutili consuetudini. Gli elementi deflagranti, insomma, sono due: l’irruzione della storia, quella vera, che fa precipitare le contraddizioni e le colpe sull’aristocratico e l’entrata in scena di un artista, un uomo che ha il solo scopo di raccontare quel mondo per metterlo a nudo. Mi pare che questo possa esprimere due delle principali attitudini di Furio Jesi: la storia e la narrazione. Il suo essere filologo, archeologo dei saperi e delle strutture di potere e la sua attenzione ai meccanismi narrativi e letterari.

***

Furio Jesi, “Sul mito di Europa”, in L’uomo europeo, vol. 8, 1978, di Folco Quilici. In questo raro documento video Jesi compare in qualità di esperto all’interno di un documentario sull’identità europea, nei primi minuti del film. Ne L‘Uomo europeo (1976/1980) Quilici si è avvalso della collaborazione di Fernand Braudel, Claude Lévi Strauss, André Leroi-Gourhan, oltre che di Jesi. L’immagine è poco definita e irreale: lo studioso cammina… (La scheda a cura di Enrico Manera prosegue in calce al video su YouTube)

LINKOGRAFIA RAGIONATA

MACCHINE MITOLOGICHE E CULTURA DI DESTRA: IL RITORNO DI FURIO JESI

MACCHINE MITOLOGICHE E CULTURA DI DESTRA: IL RITORNO DI FURIO JESI- 1h 32′ 58″

Audio della presentazione di Riga 31. Con Enrico Manera (curatore del volume insieme a Marco Belpoliti) e Wu Ming 1. Bartleby, Bologna, 18 febbraio 2011. La registrazione dura un’ora e trentadue minuti. L’intervento introduttivo di WM1 patisce alcuni problemi di microfono, poi l’audio si stabilizza.

Andrea Cavalletti – Tecniche di produzione del vuoto (sulla recensione di Marcello Veneziani a Cultura di destra)

Speciale Riga 31 su Furio Jesi (nel menu in basso, segnaliamo in particolare “Extra”)

Audio della conferenza su Jesi tenuta da Sergio Givone al Festival della Filosofia 2007

Cultura di destra, neofascismi e populismi digitali. Giuliano Santoro e Wu Ming 2, live

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

De Turris un vero gentleman. Ma la Bompiani le conosce queste sortite?

Be’, sono sortite pubbliche, nero su bianco, quindi nessuno è legittimato a ignorarle. Mai espressione fu più adatta al caso di “fare orecchie da mercante”… Ad ogni modo c’è gente che lavora alla diffusione della conoscenza delle suddette sortite anche Oltremanica, affinché certi avvocati di uno studio di Oxford e un signore che lavora alla Tolkien Estate e porta lo stesso cognome siano tratti fuori dall’ignoranza.

De Turris é anche il titolare delle rubriche di recensioni librarie di Radio Uno Rai, sia all’interno dei GR che con un suo programma la domenica http://www.largonauta.rai.it/dl/radio1/2010/programmi/Page-53544148-4c78-4e4a-8f13-2f9333848f68.html vale la pena ascoltare qualche podcast…

Giustissimo, però adesso non concentriamoci su De Turris, la sua frase era solo uno degli esempi dell’intenso fastidio che a destra (nelle destre) si prova per Jesi.

hai perfettamente ragione, é che mi capita di ascoltare quella porcheria di trasmissione e quando ho letto il suo nome mi é venuto il voltastomaco e ho dovuto dirlo.

me ne scuso.

A proposito di frame oggi particolarmente popolari a sinistra che meriterebbero di essere sottoposti ad una critica stringente:

“Escludendo le tecnicizzazioni più grossolane, il marxismo standard si è costruito dal punto di vista espistemologico come una dogmatica, irrigidendo i propri contenuti come una mitologia che si fa dogma. Le sue strutture logiche di fondo sono hegeliane, idealiste e sostanzialiste, e i suoi teorici sono sempre stati poco disposti a riconoscerlo come un sistema semiotico, immaginativo-concettuale di rappresentazione di massa.”

E’ più o meno il secondo frame oggi più popolare dopo quello che afferma la necessità di “spostarsi al centro altrimenti non si vince.” A dirla tutta, secondo me ne costituisce una delle più insidiose legittimazioni teoriche, diffusa soprattutto negli ambienti intellettuali di sinistra (ma non solo).

E questo sia che l’idea del marxismo come “sistema semiotico” sia utilizzata per sminuirne il significato politico, sia che sia utilizzata per valorizzarne il presunto potenziale emancipativo in termini puramente rappresentativi o “narrativi”. Ad essere disconosciuti, in entrambi i casi, sono il significato e il valore della base materialistica e dialettica del pensiero marxista.

Se la deriva dogmatica (che c’è stata eccome!) ha fatto i suoi bei danni, anche lo schiacciamento dell’intero sviluppo del pensiero marxista su questa deriva (come se la cosa dipendesse dalle sue stesse basi filosofiche!) non è che faccia ‘sto gran favore al potenziale critico ed emancipativo che si ritrova in quel pensiero; il rischio non è forse quello di alimentare involontariamente proprio le peggiori mitologie revisioniste?

Però, però… Nell’espressione usata da Enrico – e che io ho inteso come sarcastica – “marxismo standard”, non c’è già un riconoscimento che “marxismo” (inteso come termine-valigia che nel corso del Novecento è stato usato a ogni sproposito) non è solo quello, e ci sono “marxismi” che non si sono conformati a quello “standard”? Io leggendo “marxismo standard” ho pensato al dia-mat e altre dogmatiche a noi note. Fermo restando che un conto sono questi “marxismi”, un conto è il pensiero di Marx.

Uhm… se lasciata nell’ambiguità (ossia se non si fanno, per così dire, nomi e cognomi), un’espressione come “marxismo standard” diventa del tutto inservibile. Il fatto è che, nelle parole di Enrico, io non vedo particolari ambiguità; mi sembra che il problema lui lo individui senza troppi giri di parole precisamente nell’impianto filosofico del marxismo; sicché “marxisti standard” sarebbero tutti quelli che, in fasi storiche diverse, si sono riconosciuti (e si riconoscono) nel materialismo dialettico.

Poi capisco sempre meno questa insistenza nel distinguere i “marxismi” dal “pensiero di Marx”. Perché se da un lato gli sviluppi della teoria vanno sempre colti storicamente, contestualizzati, evitando di appiattirli in un pastone omogeneizzato (la dottrina stalinista del marxismo-leninismo per intenderci), dall’altro va anche rifuggito il desiderio di vedere in un presunto “marxismo di Marx”, puro ed originario, qualcosa che contraddirrebbe tutto quello che è venuto dopo, appiattendolo indistintamente in un non meglio definito… “marxismo standard” dal quale si sarebbero distaccate poche virtuose eccezioni.

Insomma: prima di vedere dogmatismi ovunque, o di accomunare cose molto diverse sotto il marchio d’infamia del dogmatismo, secondo me bisognerebbe individuare con precisione quali sono i “terreni di contesa” (la filosofia materialista? la critica dell’economia politica? l’interpretazione della storia come storia dello scontro di classe? ecc.) dove un sano atteggiamento critico può contribuire a tenere a bada certe inevitabili tendenze dogmatiche.

Altrimenti – e lo dico a partire da una preoccupazione sulle conseguenze *politiche* di tutto questo – anche l’operazione critica, demistificante, de-mitologizzante rischia di diventare a sua volta un’operazione… mitologica.

Non vorrei aprire una digressione in punta di dottrina filologica marxiana, voglio solo precisare che per “pensiero di Marx” – espressione che va sempre usata problematicamente, sia chiaro – intendo un insieme di scritti che, quando si formarono le principali versioni del marxismo, erano in gran parte ancora sconosciuti. Volevo dire proprio il contrario di quello che hai letto nella mia frase.

Nel corso della sua vita Marx lasciò incompiuto un gran numero di testi, alcuni dei quali cruciali (a cominciare dal “Capitale”). La militanza e il giornalismo “alimentare” – direbbe Jesi – lo portavano a continue “digressioni”, lo distoglievano dall’opus magnum, che infatti non riuscì a terminare. I libri del “Capitale” successivi al primo li finì Engels cercando di colmare i buchi.

Di alcuni testi marxiani molto importanti abbiamo diverse stesure, continuano a emergere “false partenze”, varianti, riproblematizzazioni di cose che prima aveva asserito con grande sicurezza…

Insomma, qualunque marxismo, anche il meno dogmatico, non può che compiere delle scelte, decidere su quale Marx (e su “quanti” Marx) costruire un edificio concettuale, e quale e quanti Marx lasciar cadere.

Per fare un esempio, c’è un Marx convinto che per costruire il socialismo e poi il comunismo sia necessario passare per il capitalismo, ed è il più conosciuto; poi c’è il Marx degli ultimi anni, meno convinto del fatto che quel passaggio sia indispensabile. E’ il Marx delle tre stesure della risposta alla socialista russa Vera Zasulich (lettera che mi sono trovato a citare spesso), molto interessato – direi quasi preveggentemente – alla Russia e alle sue istituzioni comunitarie rurali, sulle quali – azzarda – si potrebbe puntare per costruire il socialismo anche in condizioni di forte arretratezza capitalistica. E’ più o meno lo stesso Marx dei “Taccuini etnologici”, cronologicamente parlando.

Quando Lenin perfezionò la versione del marxismo già semi-elaborata da Plekhanov e altri, questi testi non esistevano. Il corpus marxiano si limitava a un pugno di testi già editi. Non si conoscevano nemmeno i Grundrisse.