Oday al Khatib

di Dimitri Chimenti (guest blogger)

[Chimenti, oltre che un acuto studioso di cinema e letteratura e uno dei più curiosi indagatori di “oggetti narrativi non-identificati”, è autore del documentario Just Play (2012).

Just Play racconta la storia di Al Kamandjâti (Il Violinista), un’associazione culturale che da 10 anni porta le sue scuole di musica in un territorio che dai campi profughi del Libano arriva sino alla Striscia di Gaza. La musica come mezzo di liberazione. “Che senso ha suonare Bizet tra le sbarre di un checkpoint? Perché un’orchestra sfida un esercito? Qual è la posta in gioco?” In questo articolo/racconto per Giap, Dimitri racconta cos’è accaduto a uno dei protagonisti del film.]

–

19 marzo 2013

Sono le 21.51 quando ricevo il messaggio di Jibril su Skype: hanno arrestato Oday. Il capo d’accusa non si conosce e nessuno sa dove è rinchiuso; l’unica notizia certa è che tre giorni fa è partito da Ramallah per fare visita ai genitori nel campo profughi di Al Fawwar, pochi chilometri a sud di Hebron. Da allora più niente.

La prima volta che l’ho sentito cantare, Oday Al Khatib aveva 15 anni ma ne dimostrava non più di 10; oggi è un famoso interprete dei canti di resistenza palestinesi e quando torna al campo viene accolto come una celebrità. Stavolta però è diverso, da qualche giorno tira una brutta aria ad Al Fawwar: i soldati hanno ammazzato un ragazzo durante un raid e ci sono manifestazioni, scontri e arresti in tutto il campo profughi. Oday deve esserci finito in mezzo. Se le cose si mettono bene lo tengono qualche notte per cercare di estorcergli chissà quali informazioni. Se si mettono male sta dentro mesi. Prima o poi i genitori riceveranno una comunicazione, magari tramite un difensore d’ufficio, e a quel punto sapremo dove è tenuto prigioniero.

Oday al Qalandia Checkpoint

21 giugno 2011

Se il soldato dietro il vetro si accorge che il lasciapassare appartiene a un altro, va a finire male. Oday lo sa e canticchia per farsi coraggio. Da piccolo esibirsi a Gerusalemme non era un problema, ma da quando è maggiorenne gli serve un permesso e non c’è verso di ottenerlo. Tutte le sue richieste vengono respinte con le stesse tre parole di motivazione: questioni di sicurezza. Oday non ha precedenti penali, ma è nato e cresciuto in un campo profughi e tanto basta a farne un individuo potenzialmente pericoloso. Se a ciò si somma che i fratelli sono stati tutti in prigione, le sue possibilità di cantare al di là del muro scendono a un quarto di zero. Un divieto inaccettabile per chi gira gli auditori di mezza Europa; e Oday non accetta, a costo di farsi tre mesi di cella. Ci sono molti modi per entrare senza lasciapassare, il più comune dei quali è seguire la rotta dei lavoratori irregolari che ogni giorno raggiungono Gerusalemme attraversando le colline circostanti. Un percorso a piedi lungo chilometri sul quale è facile perdersi, finire in bocca a una pattuglia israeliana o prendersi una pallottola. Negli ultimi tempi poi l’esercito utilizza cani da attacco lungo le frontiere, bestie talmente feroci che per fargli lasciare la presa devi stordirle con una pistola Taser. Ecco perché c’è chi preferisce giocarsela al checkpoint. Il trucco consiste nell’attraversare in gruppo, accucciarsi dietro ai compagni e al momento giusto, quando il soldato nel gabbiotto ha la visuale coperta, sgattaiolare oltre il checkpoint senza farsi vedere. Sembra una barzelletta, invece è proprio così che Oday è passato l’ultima volta. Quest’anno proverà con un permesso rilasciato a un ragazzo di 15 anni. Lui di anni ne ha 20 ma senza barba sembra un ragazzino e soprattutto ai minori di 16 anni non chiedono un documento di identità. Ha imparato a memoria data di nascita e nome del ragazzo e adesso canticchia con le braccia appoggiate al tornello d’acciaio, in attesa che si sblocchi.

26 marzo 2013

C’è voluta una settimana per sapere che è rinchiuso nel Carcere di Ofer , appena fuori Ramallah. Lo hanno preso durante un rastrellamento quindi non si tratta di un arresto mirato e questo potrebbe essere un bene. L’accusa nei suoi confronti è di aver lanciato pietre a una pattuglia di soldati israeliani e questo è di sicuro un male. Se condannato, Oday rischia 10 anni di carcere. La buona notizia è che ha incontrato un avvocato.

Concerto al Qalandia Checkpoint.

22 giugno 2011

I musicisti scendono dal bus con il leggio in una mano e lo strumento nell’altra, si piazzano nell’angolo più lontano del checkpoint su uno sfondo regolare di barre blu. Neanche 5 minuti e l’orchestra è già nella Sesta Sinfonia di Mozart in Fa maggiore. Le regole da seguire sono semplici: non parlare ai soldati e ignorare i loro ordini. I musicisti suonano, le persone in fila ai tornelli si arrestano, c’è chi si avvicina per scattare una foto con il cellulare. Attorno all’orchestra si forma un semicerchio e loro continuano a suonare, riempiono lo spazio, lo trasformano. Anche l’acustica è buona, meglio di molti teatri. Non si è mai visto niente del genere nel checkpoint di Qalandia.

Una soldatessa si affaccia al pertugio del casotto in cemento dentro al quale è rinchiusa. La sua espressione è più di sorpresa che di allarme. Quando l’orchestra passa a Bizet, un primo soldato fa la sua comparsa. Ha la faccia da duro, mitra a tracolla e occhiali da sole. Alzo d’istinto la camera, ritaglio la scena nel display, regolo il fuoco: davanti al soldato, dall’altra parte delle sbarre, Majd Qadi spreme le guance nel trombone. Soffia come un dannato mentre il tizio se ne sta impalato dall’altra parte e osserva, talmente immobile che diventa difficile stabilire chi è dentro e chi è fuori da quelle sbarre.

Dentro – fuori.

Arrivano un secondo e un terzo soldato. Una ragazza sulla ventina e un uomo tarchiato sui quaranta. E’ chiaro che quest’ultimo è il più alto in grado. Non sembra preoccupato, parlotta a mezza bocca con il duro mentre il duro parlotta nel microfono che tiene appeso a una spalla.

L’orchestra conclude, attacca il bis: la Farandole di Bizet. Un pezzo in Re minore che anziché insistere sulla tonica enfatizza le tonalità maggiori della scala e procede forte e aggressivo e si allontana dai languori dei toni minori. Stringo sul primo piano delle dita del comandante che tamburellano a tempo sulla cinghia del mitra mentre le note si spengono e l’uditorio si scatena nell’applauso finale. I ragazzi si guardano in faccia, non riescono a credere che sia successo davvero. Neppure io ci riesco. Ho assistito a una battaglia e pare che stavolta sia stato l’esercito a perderla.

1 aprile 2013

Altri 6 giorni per fissare la data dell’udienza. Oday andrà a processo mercoledì 3 aprile. L’avvocato ha raccolto le testimonianze dei genitori e dei conoscenti. Secondo la sua ricostruzione, Oday doveva incontrare un amico per cena. I due si erano dati appuntamento sulla collina di Al Fawwar. Oday arriva in leggero anticipo e aspetta all’ombra di un mandorlo. Vede corrergli incontro un gruppo di ragazzi, non capisce subito cosa sta succedendo e quando arrivano i soldati non tenta neppure di scappare. Lo accusano di aver tirato dei sassi e lo portano via.

Nel 2010, la percentuale di condanne in processi per lo stesso reato è stata del 99,74% . Su 400 imputati 399 sono stati riconosciuti colpevoli. Tradotto in termini spicci è pressoché impossibile essere assolti da una corte militare israeliana. La cosa peggiore è che a lanciare pietre contro gli occupanti sono soprattutto bambini e adolescenti, particolare che non impedisce all’esercito di metterli in galera. Secondo un recente rapporto dellUNICEF , la maggioranza dei minorenni processati nelle corti militari israeliane è accusata di aver lanciato pietre. Un crimine appositamente sanzionato nella sezione 212 dell’Ordinanza Militare 1651 , secondo la quale

(i) Lanciare un oggetto, compresa una pietra, contro una persona o una proprietà con l’intento di arrecare danno alla persona o alla proprietà comporta una pena massima di 10 anni di detenzione.

Poche righe che da sole spiegano l’alto numero di condanne poiché, interpretando alla lettera il testo, è sufficiente lanciare un sasso a un cartello stradale per finire in carcere. Non ce lo vedo Oday a tirare pietre, l’occupazione ha sempre voluto combatterla con la musica, ma è ingenuo ridurre la questione a formule del tipo pietre/non pietre o violenza/non violenza. Poco importa se procedi con le mani alzate o se invece stringi una pietra, se sei un bambino o un adulto, se scappi o resti fermo. There is a system in place dicono quelli che la sanno lunga, un sistema di controllo politico-giudiziario che sanziona come terroristico qualsiasi atto di opposizione, anche se di carattere meramente simbolico come cantare, scrivere o fare un film ; un sistema che e a ogni atto di resistenza risponde con una forza smisurata, infliggendo punizioni la cui entità varia secondo parametri misteriosi o forse solo casuali ma che in ogni caso portano dei corpi dietro a delle sbarre.

Luglio 2003

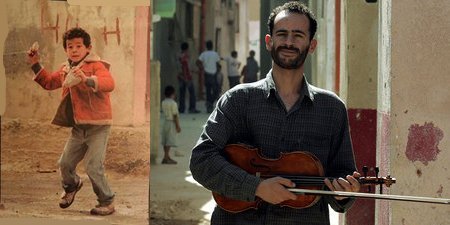

Ramzi non si è ancora diplomato al conservatorio di Angers, quando insieme ad alcuni compagni fonda Al Kamandjati (Il Violinista), un’associazione culturale il cui scopo è portare corsi di musica e concerti nelle zone più isolate della Palestina. Quell’estate parte con alcuni giovani musicisti francesi. Al Kamandjati non ha neppure una sede e alloggiano tutti a casa di Ramzi. Attraversano in lungo e in largo la Cisgiordania, raggiungono i luoghi più sperduti suscitando lo stupore degli abitanti che si chiedono cosa ci fa un’orchestra da quelle parti. Arrivano nel campo profughi di Al Fawwar, alle porte di Hebron; ma siamo nel bel mezzo della Seconda Intifada e i soldati chiudono ogni uscita del campo e impongono il coprifuoco. Ramzi e i suoi non hanno scelta: devono fermarsi per la notte e provare a ripartire il giorno dopo. Intanto si fa buon viso a cattivo gioco e il workshop per i bambini del campo viene allungato di un giorno. E’ qui che i destini si incrociano e imboccano traiettorie imprevedibili. Mentre cammina per strada, una banda di ragazzini avvicina Ramzi, lo chiamano zio, gli dicono che un loro amico canta molto bene. Dietro ai ragazzi più grandi se ne nasconde uno minuto con indosso una maglietta arancione che gli sta troppo larga. Il suo nome è Oday e Ramzi lo invita al workshop per cantare una canzone .

– A scuola capitava che organizzassimo dei concorsi di musica o di canto, io vincevo sempre. Il preside era molto soddisfatto e un giorno mi comprò un vestito elegante e andammo a fare un concorso in una scuola dell’Unrwa (Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l’Occupazione, NdR). E vinsi anche quella volta.

A Oday piace l’idea che ci siano degli stranieri ad ascoltarlo e canta un Mawwal (un pezzo per sola voce che si esegue come introduzione a una canzone) che si intitola Rharib (straniero). Ramzi è conquistato dalla sua voce e prima di ripartire gli promette che registreranno un cd insieme.

– Io ero ragazzino, non ero mai uscito dal campo, non ci potevo credere, pensavo che mi prendesse in giro. Per me era come un sogno. Ramzi parlò con i miei genitori, era il gennaio del 2003 e andammo in Francia per un Festival. Per la prima volta ho cantato davanti a un pubblico, ed era un grande pubblico, qualcosa come 1000 persone. Io non sapevo nulla di musica. Da quella volta sono tornato in Francia ogni anno, sempre allo stesso festival. Quest’anno è la dodicesima volta che vado in Francia.

Commemorazione di Maysara Abu Hamdiyeh.

4 aprile 2013

L’udienza è rimandata all’8 aprile. Gli avvocati palestinesi sono in sciopero da ieri, protestano per la morte di Maysara Abu Hamdiyeh , un prigioniero malato di cancro a cui le carceri israeliane passavano solo aspirine e antidolorifici. Oday resta in cella e, a parte l’avvocato, nessuno è riuscito a incontrarlo. Oday è finito nel buco nero delle percentuali statistiche, in quel il 40% di maschi palestinesi, circa il 20% della popolazione totale, che sono o sono stati imprigionati sotto gli ordini militari israeliani. Non c’è famiglia in tutta la Palestina che non abbia almeno un membro in carcere: ragazzi, vecchi, donne, invalidi, malati, contadini, accademici, sindacalisti, fumettari, leader politici, medici e poi fotografi, attivisti, giornalisti, studenti, elettricisti, videomaker, fruttivendoli, tassisti, muratori e cantanti. Non c’è parte politica né categoria sociale che sia risparmiata e nonostante sia vietato dalle convenzioni internazionali, i prigionieri vengono trasferiti e processati fuori dai territori occupati da Israele. Tra le molte possibili, la forma di arresto più odiosa e arbitraria è la «detenzione amministrativa». Vale a dire una detenzione senza imputazione, giustificata sulla base di prove segrete che neppure il tuo avvocato può vedere. Resti in carcere per periodi rinnovabili di sei mesi in sei mesi e poi alla fine un processo oppure nulla e sei libero. Fino alla prossima volta. Si aspetta l’8, in attesa di nuovi risvolti.

18 giugno 2011.

– Hanno voluto educarci alla farina. Ci hanno convinti che le cose importanti sono la farina, l’olio e lo zucchero. Ma come puoi proteggere la tua esistenza con la farina? Preferisco che si tengano i soldi della farina e li spendano in educazione. Abbiamo bisogno di cultura. Pensa se avessimo 3 o 4 Mahmoud Darwish; immagina 3 o 4 Edward Said.

Ramzi non ha freni e sembra non averne neppure la sua macchina che zigzagando a velocità mortale nel traffico di Ramallah ci porta alla sede di Al Kamandjati, nella parte vecchia della città. In 10 anni di attività, l’associazione ha fondato 8 scuole e porta i suoi corsi di musica su un territorio che dalla Striscia di Gaza arriva fino ai campi profughi del Libano. Io sono qui assieme a Jibril, Francesco e Vincenzo per girare un documentario sull’associazione. La storia di Ramzi Aburedwan, sembra saltata fuori da un romanzo (e infatti qualcuno lo sta scrivendo). Allo scoppio della Prima Intifada nel 1987, Ramzi ha 8 anni e vive nel campo profughi di Al Amari, alle porte di Ramallah. All’inizio non capisce di preciso cosa succede poi inizia a vedere i soldati che arrestano i suoi vicini, i feriti, la gente ammazzata per strada. Un giorno Ramzi è assieme al suo migliore amico; stanno tornando da scuola quando incappano in un’operazione militare israeliana. L’amico di Ramzi si accascia a terra, centrato da un colpo in fronte. Ramzi raccoglie un sasso e lo lancia contro un blindato israeliano. Di quel periodo rimane una foto che lo ritrae mentre carica il braccio destro per scagliare una pietra, nell’altra mano ne tiene un’altra che è grossa la metà della sua testa. Bambino e sassi assieme non arrivano a 30 chili. La foto fa il giro del mondo e Ramzi diviene il simbolo dei “ragazzi delle pietre”, un termine che in arabo indica i bambini che stavano in prima linea durante le battaglie di resistenza della Prima Intifada.

Ramzi ieri e oggi.

Ramzi adotta la tecnica del mordi e fuggi che lo renderà famoso nel campo. Colpisce i soldati e poi si getta nei vicoli di Al Amari, una ragnatela inestricabile che però lui conosce a perfezione. Passa dai tetti, dai buchi nei muri, dalle sale da pranzo dei conoscenti; si lancia da una casa all’altra per sorprendere i soldati alle spalle e centrarli con un’altra pietra. Li sfida, li deride, dice loro di farsi avanti senza armi se sono degli uomini. Corre veloce Ramzi, ma le pallottole lo raggiungono lo stesso; la prima volta a 8 anni, quando si becca un proiettile di gomma in piena testa e finisce all’ospedale; la seconda a 11, ma stavolta il proiettile è vero e gli trapassa il braccio destro da parte a parte. Cresce veloce Ramzi e la sua corsa sembra destinata a finire in una prigione israeliana o a fargli guadagnare l’onore di un manifesto da martire. Ha 17 anni quando un’amica gli chiede se vuole imparare a suonare uno strumento. A Ramzi l’idea piace e ottiene un invito per partecipare a un corso di musica. Impara le prime note sul violino, ma il suo vero amore diventerà la viola. Ramzi suona tutto il giorno e quando non suona è per strada a battersi. Va avanti così finché non arrivano gli anni brevi dell’ottimismo, quelli che seguono gli accordi di Oslo del 1993, quando Rabin e Arafat posavano davanti alla Casa Bianca stringendosi la mano. Oggi sono morti tutti e due: il primo freddato a colpi di pistola; il secondo consumato da un male oscuro e improvviso che lo porterà alla tomba nell’arco di un paio di mesi. Durerà poco e già nel 2000 scoppia la Seconda Intifada, ma gli anni novanta offrono aperture e opportunità a un sacco di gente, incluso Ramzi che studia prima per un anno all’Edward Said National Conservatory of Music, poi nel 1997 vola in New Hampshire, USA, per partecipare a un campo estivo di perfezionamento musicale. La svolta decisiva arriva nel 1998, quando Ramzi ottiene una borsa di studio per il conservatorio di Angers, in Francia.

8 aprile 2013

Spostato di nuovo. Prima al 10, poi al 17 aprile. Stanno giocando al posticipo. Il 13 esce di prigione Issa Amro, coordinatore di Youth Against Settlements. Lo hanno arrestato pochi giorni fa dalle parti di Hebron mentre dimostrava davanti alla colonia di Qiryat Araba. Issa è per le autorità israeliane quel che si dice un pain in the ass. Uno che va in giro per i villaggi a insegnare agli abitanti come usare una videocamera per documentare gli abusi dell’esercito e dei coloni. Nonostante che tutte le sue azioni abbiano un carattere non violento, Issa è stato imprigionato troppe volte per tenere il conto. L’accusa nei suoi confronti è più o meno sempre la solita, “incitamento al terrorismo”. Jibril scopre che Issa era rinchiuso nel carcere di Ofer e gli chiede notizie di Oday. Questi gli stralci della loro conversazione su Skype :

J- Bentornato a casa.

I- Grazie, davvero. Oday era con me in prigione, eravamo nella stessa cella. Ci hanno trasferiti insieme al tribunale militare di Ofer.

J- Davvero? E come sta?

I- Sta bene, ma i soldati l’hanno picchiato di brutto e la polizia si è rifiutata di fotografare i segni lasciati sulle gambe.

J- Che ti ha detto?

I- Ha respinto ogni accusa ed è sicuro che lo rilasceranno. Mentre ci portavano in aula per il processo, cantava. Ha cantato canzoni per tutti noi. Ha dato ispirazione a tutti i prigionieri, anche a me.

25 giugno 2011

Dopo 10 giorni di lavoro ininterrotto ci prendiamo una giornata libera. Si va al mare, ad Haifa. I nostri passaporti italiani ci consentono di passare da una parte all’altra del muro senza troppe formalità: non serve un permesso e possiamo percorrere le strade più veloci, quelle dei coloni, senza preoccuparci di evitare i checkpoint. Questo muro di 8 metri che ci accompagna dall’inizio del viaggio ha solidità diverse e diversi gradi di permeabilità, dipende da chi sei, da cosa c’è scritto sui tuoi documenti, da dove sei nato, dalla targa dell’auto che guidi. Secondo i dati raccolti da B’Tselem, il noto gruppo israeliano per i diritti umani, sono 312 i chilometri di strada in territorio palestinese proibiti alle macchine con targa palestinese.

Forse apartheid non è la parola giusta, ma è la prima che viene in mente.

Il muro si fa improvvisamente più solido quando un’amica decide di venire con noi. Lei è palestinese ed è un pezzo che non va al mare. Lo ha già fatto altre volte e se lascia i capelli scoperti è convinta che nessuno controllerà i documenti. Se invece controllano è un casino, lei lo sa ma è disposta a pagare il prezzo. Vuole vedere il mare. Alla fine vince il buon senso e andiamo tutti in piscina.

18 aprile 2013

Durante l’udienza, i soldati che hanno arrestato Oday si sono contraddetti a vicenda, così riferisce l’avvocato, e il giudice vuole ascoltare i testimoni uno per uno, sentire di nuovo l’accusato infine mandare i periti a fare un sopralluogo sulla collina di Al Fawwar e a scattare un paio di fotografie. Secondo l’avvocato la corte mira a patteggiare una condanna lieve, di qualche mese, ma finché Oday continua a dichiararsi innocente resta in carcere. Statistica dopo statistica, udienza per udienza ho capito una cosa sola: la posta in gioco non è mai stata colpevolezza/innocenza, ma pena lunga/pena breve.

30 Giugno 2011

Mentre il taxi ci accompagna all’areoporto Ben Gurion di Tel Aviv, il conducente riceve una chiamata. E’ il direttore della compagnia di taxi che però non vuole parlare con il suo autista, vuole parlare con me. Si raccomanda di non dire al controllo passaporti che siamo stati nei Territori Occupati o avremo delle noie. Gli rispondo che non c’è da preoccuparsi, abbiamo una lettera d’invito del consolato francese e comunque arriveremo all’areoporto con 3 ore di anticipo. Non è convinto e ha ragione. Alla lettera danno si e no un’occhiata, appiccicano dei codici a barre sul retro dei nostri passaporti e ci dividono. Io ho il carico più scottante, le cassette con tutto il girato. Alcune delle cose filmate sono crimini secondo le leggi israeliane. La pallina finisce sul pari e passo senza problemi. Va peggio ai miei compagni. Mancano quaranta minuti al volo quando spunta Francesco. Gli hanno sequestrato il registratore audio digitale, ma per fortuna ha una copia di back-up nel computer. Per ultimo arriva Vincenzo, è provato e gli hanno sequestrato una delle luci che usavamo per le interviste. Dice che hanno voluto smontarla e quando hanno visto il trasformatore si sono insospettiti.

“ What is this?”

Vincenzo non sa dire in inglese “trasformatore di corrente da 220V a 12V”, neppure io so come si dice. Fa quel che può, ma la sua spiegazione non convince i funzionari. Gli dicono di lasciare i documenti sulla scrivania e di seguirli. Si ritrova in una stanzetta con altri due tizi che continuano l’interrogatorio. Il grado di gentilezza dei funzionari scende a ogni domanda e quando scoprono che un obiettivo monta un microchip si incazzano di brutto. Quel microchip serve per controllare la messa a fuoco attraverso i comandi della camera, Vincenzo glielo ripete mille volte. Va avanti per un pezzo e arriva al gate che è già iniziato l’imbarco. Mancano almeno 1.000 euro di attrezzatura rispetto all’andata, confiscata per non si sa quale motivo. Servirà un numero infinito di telefonate, mail, lettere, reclami per riottenere la nostra roba e della luce torneranno solo pezzi e frantumi.

9 maggio 2013

Ha resistito 2 mesi, ma alla fine Oday si è dichiarato colpevole. L’avvocato è soddisfatto, dice che è andata bene e che uscirà entro la metà di giugno. Sembra una buona notizia; rispetto ai 10 anni che rischiava, 3 mesi non sono gran cosa. Dovrei essere contento, ma non ci riesco. E poi c’è un altro aspetto della faccenda, con una condanna sulle spalle per Oday sarà molto più difficile uscire dal paese e le sue esibizioni all’estero potrebbero essere finite. Inoltre, se lo prendono mentre cerca di entrare a Gerusalemme senza permesso stavolta ha dei precedenti e gli fanno vedere i sorci verdi. Quando la porta della cella si aprirà, Oday troverà il mondo più piccolo o una prigione più grande.

Epilogo

Oday è uscito il 4 giugno, ad aspettarlo fuori dalla prigione di Ofer ha trovato una folla di amici e parenti. I soldati l’hanno picchiato e ha l’aspetto un po’ malconcio, ma più delle botte a bruciare è la vergogna; per aver lasciato dentro i compagni, per l’esiguità della pena scontata, per aver ceduto a un ricatto infame.

In Palestina non ho sentito spari né esplosioni; in quelle settimane nessun evento eclatante ha occupato le prime pagine dei giornali. Non è successo niente ed è a quel niente che ho guardato, a ciò che sta sotto la linea del discorso, alla vita normale quando tutto è anomalia, e sul fondo della vita normale ho trovato una parola che torna come un brusio: tasrih, permesso in arabo. Serve un permesso delle forze occupanti per stare dove stai e uno per andare altrove, uno per vivere con la tua famiglia e uno per non viverci, uno per scavare un pozzo e uno per coltivare la tua stessa terra e uno per lavorare e uno per raggiungere l’ospedale e uno per cantare con la tua orchestra e uno per andare al mare. E c’è sempre un motivo per il quale il permesso non viene concesso o viene revocato all’ultimo momento oppure per averlo devi fare mille trafile e alla fine rinunci o ne hai abbastanza e ti ribelli e non chiedi il permesso a nessuno e se ti beccano carcere, multe, espropri, ordini di demolizione, ritorsioni, punizioni. E’ questo che succede quando non succede niente, un’occupazione di tipo burocratico le cui armi sono gli application form e un sistema capillare di leggi e regolamenti. Questo è il grado zero della violenza, punto di partenza perché una violenza più grande abbia luogo. E se normale è ciò che accade quando nessuno spara, è una normalità del cazzo.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Ho letto il racconto solo ora, grazie Dimitri. Forse nessuno ha lasciato un commento perché c’è da superare un muro di tristezza. Almeno per me è così. Ricordo che da bambino mi colpirono tantissimo le immagini dei bambini palestinesi che lanciavano le pietre contro i blindati. Per me era evidente che loro avevano ragione, anche se mio padre li chiamava delinquenti. Così come di Arafat diceva *terrorista*.

Io stavo [e sto] con i bambini che lanciavano le pietre nel 1987, a loro devo molto. Grazie a loro ho iniziato a mettere in discussione molte cose. Grazie a loro ho imparato il valore della lotta. Grazie Ramzi.

In “quel il 40% di maschi palestinesi, circa il 20% della popolazione totale, che sono o sono stati imprigionati sotto gli ordini militari israeliani” sarebbe potuto finirci anche Wadi Maswadeh, un bambino di 5 anni palestinese fermato per aver lanciato una pietra contro una pattuglia israeliana.

Il video è davvero toccante.

http://popoff.globalist.it/Detail_News_Display?ID=80861&typeb=0&Militari-israeliani-arrestano-un-bambino-di-5-anni

Ringrazio Wu Ming per aver ospitato questo pezzo e tutti coloro che hanno avuto la pazienza di leggerlo fino in fondo. La ragione dei pochi commenti ricevuti credo sia da ricercarsi nell’articolo stesso, nelle forme e nello stile che esso assume. Ho privilegiato il racconto rispetto al saggio, andando forse a toccare più le note emotive che non questioni speculative. Insomma, non ho lasciato abbastanza spazio perché altri potessero infilarsi nel discorso. Spero però di poter rimediare nel commentario (se qualcuno ne ha voglia).

Una delle cose che mi interessa smontare in questo racconto è il frame discorsivo liberal/pacifista. Un discorso che si esprime attraverso slogan del tipo “fermiamo gli opposti estremismi”, “mettiamoci a sedere e parliamo”, “il primo passo è la conoscenza reciproca”. Tutte frasi che in prima battuta sembrano ricche di buon senso soprattutto quando fanno da commentario a qualche evento che merita l’attenzione dei media (bombe, morti, ammazzamenti vari). Il problema è che nascondono un trappolone retorico: presentano il conflitto in termini neutrali e simmetrici.

Penso che per ambire a un minimo di obiettività, il discorso non possa concentrarsi sulle bombe e su chi le ha tirate per primo, ma debba operare una sorta di epoché, guardare cioè a cosa succede quando non succede niente. E ciò che succede è una continua sottrazione della terra, un graduale strangolamento dell’economia locale, la costruzione di nuove colonie, una pressione costante sui contadini palestinesi perché abbandonino le loro terre.

Non serve l’esercito per mantenere la popolazione dei territori occupati in uno stato di minoranza, è sufficiente un complesso sistema di regole legali. Come scrive molto bene Saree Makdisi in Palestine Inside Out: An Everyday Occupation, benché l’occupazione sia in ultima istanza mantenuta attraverso l’esercito, essa è prevalentemente burocratica. Occupazione che si declina nelle forme delle richieste di permesso, nelle carte d’identità differenziate, nei lasciapassare . E’ su questa micro gestione del vivere quotidiano che credo possibile costruire un frame discorsivo ed è all’interno di questo frame che l’occupazione appare per ciò che davvero è: colonialismo. Da questo angolo prospettico, la condanna della violenza “senza se e senza ma” è tutt’altro che neutrale perché mette nello stesso sacco coloni e colonizzati.

Ho letto con molto interesse il suo racconto Dimitri e la ammiro e la ringrazio per aver fatto conoscere con il suo film la realtà in cui vivono i palestinesi oggi, nella loro terra. Io penso che ogni strumento sia buono per far sapere che la Palestina oggi è una enorme gabbia congegnata per indurre la gente che la abita ad abbandonarla, come è accaduto già nel ’48, alla nascita di Israele. Permessi, checkpoint, strade interdette, insediamenti invasivi, distruzione di case, razionamento di acqua e di corrente elettrica, divieto di coltivare oltre 300 specie orticole… Cos’altro vogliamo aggiungere per classificare il comportamento degli israeliani come una occupazione finalizzata al fiaccamento di una popolazione che come unico mezzo di resistenza ha le pietre, o la musica, come nel caso da lei raccontato?

L’occidente fa finta di ignorare che un raid aereo che uccide centinaia di persone non può essere la risposta al lancio di un missile da parte di persone che di fatto non fanno altro che ribellarsi contro un nemico invasore che li schiaccia. Il suo lavoro, a me pare, serve anche per questo: per smontare nell’opinione pubblica l’equazione palestinese = terrorista. Ho scritto che la ammiro: lei ha avuto il coraggio di andare sul posto e rischiare la sua incolumità e la vita per far conoscere ciò che accade dietro l’angolo di casa nostra. Io fremo al pensiero delle vessazioni perpetrate ai danni di tante persone inermi ma non ho il suo stesso coraggio; racconto, ogniqualvolta ve ne sia l’occasione, in un piccolo monologo teatrale, ciò che accade in quei luoghi ogni giorno “normale” e le vicende che nel ’48 provocarono l’esodo di quasi un milione di palestinesi. E’ il mio modestissimo contributo alla causa: penso che lo dobbiamo a Oday e Ramzi e a tutti coloro che lottano per la libertà. Grazie ancora! Spero di poter vedere presto Just Play!

Just Play puoi vederlo nei festival. La seconda settimana di agosto farà capolino al Molise Film Festival e nei prossimi mesi si aggiungeranno altre proiezioni. Male che vada l’uscita in DVD è prevista per settembre.

Voglio precisare un aspetto importante. La popolazione palestinese non ha come unico mezzo di resistenza le pietre o la musica. Molti hanno pure fucili e mitragliatori; non quanti ne servirebbero ma li hanno. Il rischio di vittimizzare i palestinesi è che quando poi questi ultimi si stancano di essere sparati e iniziano a sparare, i nostri schemi saltano e ci si riduce a dibattere su chi ha iniziato per primo o sul conteggio dei morti. E questa è una delle trappole retoriche più comuni per congelare il discorso.

Ciò che questo racconto ha cercato di testimoniare è che in Palestina non c’è un’occupazione militare, ma un regime coloniale. Questo credo sia il punto da cui partire e da cui leggere in prospettiva.

Grazie Dimitri, concordo che si debba parlare di colonizzazione, con lo scopo, a mio avviso, di indurre una nuova fuga proprio perché la quotidianità viene resa invivibile e assolutamente incerta.

Nel tuo bel racconto hai avuto quasi scrupolo ad usare la parola apartheid: ti “rassicuro”. Alcuni mesi fa ho visto un film-documentario (non ricordo l’autore, il titolo aveva a che fare con le arance di Jaffa, se ti interessa posso interessarmi di scoprirlo) dove si faceva un meticoloso parallelo fra la storia della Palestina e il Sudafrica segregazionista e le somiglianze erano impressionanti. Il Molise è un po’ fuori mano per me, soprattutto in questo periodo (vivo a Cagliari): attendo il DVD. Grazie ancora!

Ciao Alessandro,

magari è ancora un po’ fuori mano, ma Just Play sarà proiettato giovedì 22 agosto a Villanova Monteleone in occasione del Sardinia Film Festival. A presentarlo ci sarà Maresa Lippolis, montatrice del documentario.

Grazie Dimitri! Dalla prossima settimana ricomincio a lavorare… Vediamo se mi riesce di arrivare fin lassù (non è proprio dietro l’angolo)…

Ciao Dimitri

ho infine visto “Just Play” durante l'”Al Ard [doc] film festival”, XI festival internazionale del cinema documentario palestinese e arabo” che si è appena concluso a Cagliari.

Confermo i complimenti a te e a tutte le persone che ci hanno lavorato. Bravi!!

@dimitri Credo questa sia anche un po ‘ la chiave della retorica istituzional-mediatica sulla val Susa. In questo modo i terroristi, violenti, black bloc sono quelli che lanciano una pietra e non chi la violenza la compie ogni giorno mediante un’occupazione militare atta a difendere sporchi interessi. Infatti è proprio evidenziando e mostrando ciò “che accade quando non accade nulla” che i WM hanno smontato la narrazione tossica della “pecorella”.

straordinario come la parola tasrih richiami alla mente quella ‘domandina’ che nelle carceri bisogna presentare per avere accesso a qualsiasi cosa e che fa della vita del recluso un’entità appartenente ad altri. se poi si aggiungono il muro,le sbarre e i check point il parallelo con la prigione diventa quasi una sovrapposizione perfetta. se si aggiunge infine l’altra parte della palestina,la striscia di gaza,indicata spesso come la più grande prigione a cielo aperto,il quadro è completo (e non è di certo un bel quadro).

sono d’accordo con te quando dici di prestare attenzione a ciò che succede quando non succede niente. non so perchè ma quando ho letto questa frase più che i rapimenti e le violenze quotidiane mi è venuta in mente quella che è ormai una prassi,lo sradicamento di ulivi da parte di soldati o coloni. una prassi odiosa,tra le tante.

grazie per la storia

A proposito di assonanze: le storie di Oday e Ramzi trovano ospitalità tra quelle di altri migranti. Ho appena saputo che Just Play sarà proiettato al Lampedusa InFestival martedì 23 luglio.

Grazie del racconto! In questo giorno assume una luce se possibile anche più inquietante. Lungi da me fare paragoni tra l’apartheid nei Territori e la Banda del Buco per Terra in Valsusa, ma oggi una cosa va detta ai lettori ignari e bene intenzionati: letto il pezzo sui tasrih? Bene, quando leggete di fogli di via, obblighi di dimora e similari provvedimenti restrittivi per gli abitanti della Valsusa, fate mente locale, provate a soppesare il significato di essere “ristretti” anche in casa propria…

Su Al Jazeera America, Sandy Tolan racconta una nuova storia di musica e muri.

http://america.aljazeera.com/articles/2013/8/14/over-the-wall-toplaybeethoveninjerusalem.html

Ciao a tutti,

volevo segnalare che con Bartleby martedì 26 alle 20.30 in via Zamboni 38 a Bologna presentiamo il documentario di Dimitri Chimenti

https://www.facebook.com/events/322852934522591/?fref=ts

@dimitrichimenti, vieni a Bologna e non lo strombazzi? Tieni il profilo basso? Vergogna! :-D

La proiezione è stata confermata solo ieri sera. Volevo strombazzare per primo ma lo spirito di Bartleby mi ha preceduto.

E ora scusate se mi infilo una scopa in culo: il documentario è di Dimitri Chimenti e di tanta altra gente; tra costoro Maresa Lippolis, la montatrice del film, che martedì sarà a Bologna con me.

Tolta la scopa (e Giap non me la mena perché il commento è troppo breve).

Allora, martedì 26 a #Bologna, prima si va a sentire Antar/WM2 qui poi a vedere il film del Chimenti.

E non solo del Chimenti, doveroso precisarlo.