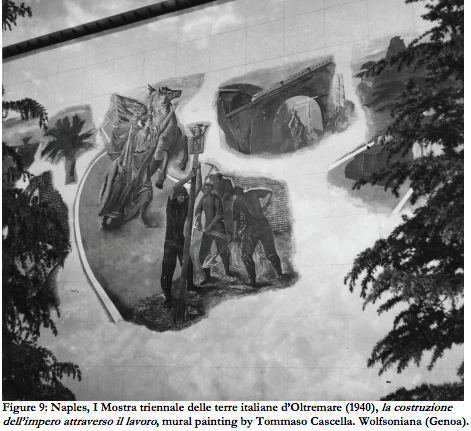

Se esistessero le Olimpiadi del Contrattempismo, credo che la categoria Fiere ed Esposizioni verrebbe vinta a mani basse [1] dalla Prima Mostra Triennale delle Terre Italiane d’Oltremare: costruita in soli sedici mesi nella zona Flegrea di Napoli, inaugurata dal Re Imperatore il 17 maggio 1940, fu chiusa e smantellata appena un mese dopo, per via dell’entrata in guerra dell’Italia. Nei tre anni successivi, i bombardamenti aerei distrussero più di metà dei 36 padiglioni e l’area andò in malora fino al 1952, quando venne rimessa in ghingheri per ospitare la Mostra Triennale del Lavoro Italiano nel Mondo: un esempio da manuale della continuità tra Regime fascista e Repubblica, con i suoi trasformismi, le sue arabe fenici camuffate da colombe, i tic e i trucchi da quattro spicci.

Quella seconda mostra, però, fu un fiasco epocale [2] e costrinse gli organizzatori ad abbandonare sogni di gloria e investimenti in ulteriori carrozzoni. L’area tornò ad essere uno spazio indeciso, un lapsus urbano, un atto mancato di cemento e cartongesso. Ciononostante, grazie alla costruzione di strade, tunnel e binari, l’exposizione ottenne lo stesso uno dei suoi scopi primitivi: la crescita della città verso nuovi territori.

Nel 1980 vi alloggiarono gli sfollati del terremoto e solo negli anni Novanta partì un progetto di recupero e riqualificazione, sul quale di sicuro ci sarebbe molto da dire, se non dovessimo tornare rapidi al giugno del ’40 e alla mostra che chiude baracca.

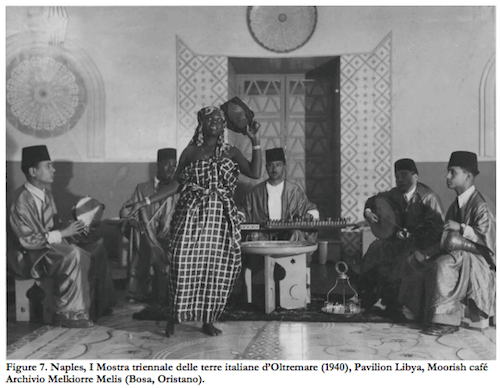

Come in tutte le esposizioni coloniali, anche alla Triennale d’Oltremare la presenza dei sudditi dell’Impero era elemento irrinunciabile: il caffè moresco, il villaggio africano, la chiesa copta e altri esotismi d’accatto, venivano proposti in uno stile ibrido tra zoo, safari, freak-show e presepe vivente.

Abortita la celebrazione della “millenaria opera di civiltà svolta dall’Italia e da Roma”, si pone il problema di dove sistemare e’ nire. I figuranti coloniali sono una cinquantina: la maggioranza fa parte della PAI, la Polizia dell’Africa Italiana, ma ci sono anche donne, bambini, artigiani. Dice il federale: vabbuò, che problema c’è? Li rispediamo subito a casa: gli ascari a far la guerra contro la perfida Albione e gli altri ai loro tucul. Eh, voi la fate semplice, gli risponde lo squadrista. Ma ora che organizzate il viaggio in piroscafo, c’è caso che il loro tucul gliel’hanno distrutto gl’inglesi, e la questione del collocamento ci si ripropone. E poi, aggiunge un altro, il Mediterraneo è un campo di battaglia. Non è che mandi un piroscafo così, dall’oggi al domani. Ci vuole tempo. E nel mentre, dove ce li mettiamo a questi? Boh. Le donne e i bambini si possono stivare con gli sfollati. Gli uomini li mandiamo sulle Alpi a sparare contro i gallici. Quelli c’hanno i senegalesi, i marocchini e allora noi…Per carità! Mica vogliamo abbassarci al loro livello. Le razze inferiori, qua in Europa, non le facciamo combattere, è un fatto di prestigio. No, bisogna trovare un posto tutto per loro, mica possiamo mischiarli coi nostri…

Da quel giugno 1940 fino alla primavera del ’43, non sappiamo di preciso quale fu la sorte di somali, eritrei, etiopi e libici della Triennale d’Oltremare. Probabilmente se li dimenticarono lì, nelle baracche di legno dov’erano alloggiati fin dall’inizio.

Famiglie dell’Africa Orientale nelle loro baracche, aprile 1940. ⓒ F. Patellani. Regione Lombardia – Museo di Fotografia Contemporanea

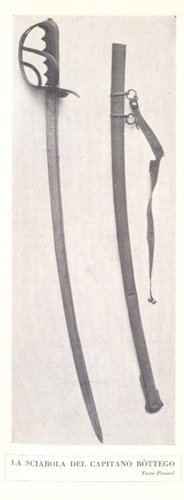

Di sicuro c’è che lo smantellamento della mostra fu un vero bordello, nel quale scomparvero cimeli e paccottiglia. La sciabola di Vittorio Bottego, ad esempio, non tornerà più a Parma, “nel museo della R. Università che porta il nome dell’Intrepido Esploratore, fulgida gloria nostra” [3]. E pensare che l’arma era arrivata nella città ducale dalla remotissima Lugh, in Somalia, nel trentunesimo anniversario della morte del suo proprietario (17 marzo 1928). A noi piace pensare che quella spada l’abbia rubata un somalo, o un oromo, entrato nottetempo nel padiglione dell’Africa Orientale Italiana, magari per vendicare la memoria di un nonno o di una zia, vittima dei massacri bottegai.[4]

Nella primavera del ’43, i documenti tornano a parlare e ci dicono che i cinquanta dell’Oltremare sono finiti nelle Marche, a Treia, in provincia di Macerata. I documenti sono gli atti di nascita di alcuni “sudditi coloniali” nel territorio del comune, e purtroppo non raccontano il motivo del trasferimento, a più di due anni dalla chiusura della mostra. Forse fu l’inizio dei bombardamenti giornalieri su Napoli, a partire dal 1° gennaio ‘43, che riaccese il problema di dove sistemare “i neri della Triennale”. Ma perché proprio a Treia? Il luogo prescelto – le scuderie di Villa La Quiete, detta anche Villa Spada[5] – era stato un campo di internamento per donne “di dubbia condotta morale e politica” [6], chiuso a dicembre ’42 dopo varie denunce della Croce Rossa “per le deficienti condizioni igienico-sanitarie” e a causa di un incendio scoppiato all’interno.

Facile immaginare che i nuovi internati aspettino solo un’occasione buona per scappare.

E l’occasione buona è il bailamme che fa seguito all’8 settembre ’43. Ecco il racconto che ne fa il partigiano e storico Gualtiero Simonetti [7]:

“Il tenente Giulio [nome di battaglia di Jule Kačič, medico jugoslavo. NdR], comandante la banda di Valdiola, era venuto a conoscenza che a Villa Spada, a circa tre chilometri da Treia, c’era un deposito di armi custodite da un piccolo nucleo di carabinieri che avevano anche la sorveglianza di famiglie etiopiche trasportate a Napoli, prima dello scoppio della guerra, per la Mostra d’Oltremare, e di qui internate nelle Marche, dove erano confinati anche studenti somali iscritti nelle nostre Università.

Queste informazioni erano state portate da due negri riusciti a sfuggire alla sorveglianza dei carabinieri e a raggiungere le formazioni partigiane del Monte San Vicino.

Il tenente Giulio ne parlò al Comando di Roti, e insieme si convenne di assalire nottetempo Villa Spada, liberare i prigionieri e impossessarsi delle armi.

A questa spedizione presero parte una trentina di partigiani tra slavi, inglesi, italiani. Comandavano i partigiani di Roti il capitano Antony Pyne e il tenente Baldini; quelli di Valdiola, il tenente Giulio.

I partigiani di Roti partirono alle ore 16 del 25 ottobre. La notte era piovigginosa, e i monti avvolti nella nebbia. Si procedeva per sentieri fangosi, spesso fiancheggiati da burroni. La congiunzione delle due formazioni era stata fissata al Passo di Treia. Durante il tragitto il capitano Antony e il maresciallo Douglas caddero in un burrone per una altezza di cinque o sei metri; ma ne vennero fuori quasi incolumi. Sostarono successivamente in due case coloniche per riposarsi e rifocillarsi, accolti con generosa ospitalità.

Verso la mezzanotte le due bande si congiunsero. La banda di Giulio aveva già interrotto ogni comunicazione telegrafica e telefonica con Macerata e bloccate le strade di accesso alla Villa. Picchetti di partigiani erano stati dislocati nei punti strategici.

Villa Spada è un agglomerato di case recinte da mura, alte dai quattro ai cinque metri. Tutto l’edificio fu circondato. Alcuni partigiani, guidati da un negro e comandati dal tenente Baldini, scavalcarono le mura mentre Douglas feriva e immobilizzava il maresciallo dei carabinieri che era corso ad aprire la porta d’ingresso della Villa, certo che si trattasse di una delle solite pattuglie tedesche.

Nell’interno tre feroci cani mastini avevano dato l’allarme e si erano lanciati contro i partigiani. Immediatamente si accese il combattimento tra assalitori e difensori, che si protrasse per circa due ore e che terminò con la resa della guarnigione che ebbe quattro feriti; due feriti leggeri i partigiani.

Questa azione audace fruttò 16 pezzi tra mitra e fucili mitragliatori; bombe a mano, moschetti, rivoltelle. Alcuni indigeni, giovani e senza famiglia, seguirono le bande. Tra questi era il Principe somalo Aden.

Al ritorno il maresciallo Douglas e Antony furono costretti a sostare in una casa colonica per le ferite riportate nella caduta e per altre ai piedi causate dagli zoccoli. Raggiunsero Roti al tramonto dello stesso giorno.

I somali di Villa Spada formarono un gruppo a sé, al comando del Principe Aden, ed ebbero ospitalità presso le famiglie coloniche di Roti. Ricevevano i viveri direttamente dall’ufficiale addetto al vettovagliamento che procurava anche animali da cortile che uccidevano essi stessi, secondo il rito mussulmano.”

L’assalto a Villa Spada/La Quiete avviene alla fine di ottobre del ’43 e da quel momento, nelle brigate della zona, oltre ad australiani, francesi, britannici, jugoslavi e russi – fuggiti dai campi di prigionia – cominciano a combattere anche etiopi, somali ed eritrei. [8]

Il battaglione “Mario”. In piedi, da sx: Nikola Budrinić, Mirko Gubić, Ivan Dovcopoli, Stefano Ponomarenco, Mosé Di Segni, Frane Trlaja, Don Lino Ciarlantini, Cesare Manini, Ivan Rjenicenko, Cesare Cecconi Gonnella. In basso: Rajko Djurić, Bruno Taborro, Vassili Simonjenko, Ivan Vasiljenko, Carlo Abbamagal,, Sergio Cernjejev, Luigi Verdolini, Mate Gispić (Djapić?).

Di loro si sa pochissimo, spesso soltanto il nome di battaglia, a volte il luogo del decesso.

Carlo Abbamagal [9] morì il 24 novembre 1943, sulla strada che porta da San Severino Marche a Frontale d’Apiro. Viaggiava su un’auto con il comandante Mario e altri due partigiani, quando incapparono in una pattuglia di altoatesini della Wermacht. Carlo saltò giù dal mezzo, sparò un paio di colpi e venne ucciso, ma i suoi compagni ebbero la meglio: catturarono due nemici e seppellirono il corpo del caduto sulle montagne. Dopo la Liberazione, la salma venne trasportata a San Severino e tumulata in fretta, insieme ad altri stranieri, nella cripta di una confraternita religiosa, senza lasciare tracce nei registri del cimitero.

Settant’anni dopo, grazie alle ricerche di Matteo Petracci – che è dottore di ricerca in storia, istituzioni e politica dell’area euromediterranea presso l’Università di Macerata – la bara con il nome di Carlo Abbamagal inchiodato sul coperchio è stata ritrovata.

Ero inciampato in questa storia grazie a un consiglio di lettura del mio amico e fratello Antar Mohamed. Senza di lui, forse non avrei mai letto un libro intitolato: “Colonia e post-colonia come spazi diasporici. Attraversamenti di memorie, identità e confini nel Corno d’Africa. A cura di Uoldelul Chelati Dirar, Silvana Palma, Alessandro Triulzi e Alessandro Volterra”, pubblicato da Carocci nel 2011. Così mi sarei perso, tra gli altri, il contributo di Luigi Goglia: Ascari partigiani. Il caso dei “neri” della PAI raccolti a Villa Spada a Treia.

Nell’articolo di Goglia, mancavano diversi dettagli rintracciati da Petracci. Quella storia, nel 2011, era ancora un’ascia di guerra mezza sepolta, ma alla prima occasione utile ne avevo parlato in un commento su Giap, in margine a un post su Rodolfo Graziani e il vespasiano di Affile.

Quel breve, rapido commento, è però sfuggito a Simone Vecchioni, giapster marchigiano e alpinista-molotov d’Appennino. Passano due anni e Simone mi invita a tenere un laboratorio Fantarchivio presso l’Azienda Agricola “La Distesa” di Cupramontana. In margine al laboratorio, la sera, Simone infila anche una presentazione di Timira, giusto per vedere se mi riesce di sproloquiare per dieci ore filate. Poco prima di cominciare, a cena, mi guarda con occhio sornione e fa: “Stasera te presento un amico che sta facendo ricerche su una storia in-cre-di-bi-le. Un partigiano etiope che ha combattuto vicino Macerata…”

– Ma chi – lo interrompo – Carletto Abbamagal?

C’è mancato poco che mi mandasse affanculo.

Così ho conosciuto Matteo Petracci e ho saputo che di lì a poco, il 6 luglio 2014, in occasione del 70° anniversario della Liberazione di San Severino Marche, il comune avrebbe dato degna sepoltura al partigiano Abbamagal, con tanto di lapide in suo ricordo nel cimitero monumentale.

Da quella sera, insieme a Simone a ai compagni del CSA Sisma, abbiamo iniziato a ragionare su una nuova edizione del Fantarchivio: un laboratorio per imparare a estrarre le narrazioni dai documenti storici, usando come “cavia” proprio la vicenda di Abbamagal. Che per di più non si conclude con la sua morte e con la Liberazione della provincia di Macerata.

Esistono infatti un carteggio e diversi atti giudiziari relativi a un africano, che diceva di essere il fratello di Abbamagal, arrestato e processato nel ’46 per l’uccisione di spie fasciste durante la Resistenza. Secondo gli atti, l’uomo avrebbe fucilato 5 persone: i due altoatesini catturati dai partigiani a Frontale d’Apiro, due ladri che si tingevano il volto di fuliggine così da essere scambiati per “partigiani africani” e infine una presunta spia.

In agosto, ho rivisto Simone a Corridonia, dopo il concerto del Wu Ming Contingent a Villa Fermani, e gli ho promesso che avrei fatto subito un post estivo su Giap, per raccontare questa storia e presentare il prossimo Fantarchivio maceratese.

A settembre, Simone mi ha telefonato per richiamarmi all’ordine – “Allora, ‘sto post su Giap?” – e segnalarmi l’imminente uscita dell’ultimo libro di Matteo Petracci.

– Quale, – gli ho risposto – I matti del duce? Me lo sono fatto spedire dalla casa editrice e l’ho già cominciato. La storia di Secondo Biamonti è spettacolare…

Se mi ha mandato affanculo, lo ha fatto sottovoce.

Questo alla fine dell’estate. Poi rimanda oggi, rimanda domani, sono passate le settimane ed è arrivato l’inverno.

Fortuna che le buone storie non hanno data di scadenza.

E che al Fantarchivio Racconti d’Oltremare , al centro sociale Sisma di Macerata, mancano ancora due mesi. Come detto, partiremo dalla storia di Carlo Abbamagal e ne faremo una palestra narrativa, per raccontare il rimosso che ancora oggi – ai tempi di Triton – pesa sul rapporto tra l’Italia e le terre oltre il mare. 7 e 8 marzo. Se siete interessati, segnatevi la data. I posti disponibili non sono molti. Info e prenotazioni: www.csasisma.org e info[at]csasisma.org.

NOTE, AGGIUNTE, CREDITI e BIBLIOGRAFIA

[1] Ovviamente anche l’Esposizione Universale di Roma (E.U.R.) si piazza molto in alto in questa speciale classifica. A mio parere, tuttavia, non supera il contrattempismo della Triennale d’Oltremare perché quest’ultima venne inaugurata e poi subito smantellata, mentre l’EUR fu soltanto parzialmente costruita.

[2] Sul destino della Triennale d’Oltremare, e della sua continuazione sotto mentite spoglie, come Triennale del Lavoro italiano, sembra gravare la stessa “maledizione abissina” che colpisce tuttora il centrodestra italiano (e laziale in particolare) a causa della costruzione del Monumento di Affile, intitolato a Rodolfo Graziani. Agli storici della jattura, il compito di approfondire la questione.

[3] A. Adorni, Due cimeli di Vittorio Bòttego, in Aurea Parma, Anno XIV, pp. 20 – 27, Tipografia “La Bodoniana”, Parma, 1930

[4] Vittorio Bottego ci teneva moltissimo a scrivere il suo nome con l’accento sulla prima o (Bòttego). Tuttavia, sembra che all’anagrafe quell’accento non sia mai esistito. La premura del Bottego mirava ad evitare che il suo fulgido cognome venisse pronunciato “Bottégo”. Ci pare dunque una giusta ricompensa che l’aggettivo per riferirsi alle sue imprese sia “bottegaie”.

[5] A. Cegna, «Di dubbia condotta morale e politica». L’internamento femminile in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, in DEP. Rivista telematica di studi sulla memoria femminile, n. 21, gennaio 2013. Il file PDF dell’articolo si può scaricare qui.

[6] Villa La Quiete ha cambiato spesso nome a seconda dei diversi proprietari, ma è generalmente nota come Villa Spada. Questo, tra l’altro, crea un nesso particolare con chi scrive, visto che uno dei parchi più belli di Bologna era la vecchia proprietà di un altro ramo della stessa famiglia, e tuttora si chiama “Villa Spada”. Inoltre, al momento della trasformazione della tenuta in campo d’internamento, la villa era di proprietà dei conti Vannutelli. Lamberto Vannutelli accompagnò Vittorio Bottego nella spedizione alla foce dell’Omo, dove il soldato-esploratore trovò la morte. Non so dire se Lamberto avesse legami di parentela con i Vannutelli di Villa La Quiete, ma nel caso sarebbe un altro nesso interessante.

[7] G. Simonetti, La resistenza a Matelica. Storia dei gruppi partigiani, Matelica, Geronimo, 2004

[8] Non tutti i confinati di Villa Spada/La Quiete si unirono alle formazioni partigiane. Secondo il prof. Brian L. McLaren della University of Washington di Seattle , il bilancio (parziale) della loro persecuzione è il seguente: 8 nuovi nati, 6 morti (4 uomini – dei quali due in battaglia, una donna, un bambino), 2 imprigionati per crimini contro ufficiali italiani, 1 ricoverato in ospedale, 8 uomini e una donna sicuramente fuggiti (due di questi deceduti in battaglia). Nel luglio 1944 un gruppo consistente viene trasportato a Bari dagli Alleati. Di tutti gli altri si perdono le tracce.

[9] Naturalmente, “Carlo” non era il suo vero nome, e probabilmente “Abbamagal” non era il suo cognome. “Abbà Magal” è il titolo di un romanzo di F.C. Piovan sull’esploratore pesarese Antonio Cecchi, pubblicato nel 1929. Abba Magal era anche il nome di un capo dei Diggo Oromo.

Le fotografie che abbiamo qui riprodotto, sono nell’ordine:

– G. Mancioli (illustratore), Cartolina della Prima Mostra Triennale delle terre italiane d’Oltremare, Wolfsonian Library, www.wolfsonian.org (con una piccola aggiunta scatologica).

– G.Arena, The city of the colonial museum. The forgotten case of the Mostra d’Oltremare of Naples. in D.Poulot, F. Bodenstein, J.M. Lanzarote Guiral (eds), Great Narratives of the Past. Traditions and Revisions in National Museum, EuNaMus Report n.4, Linköping Univesrity Electronic Press, 2011. Il file PDF dell’articolo si trova qui.

– Ibidem

– Brian L. McLaren, Architecture and war, articolo postato il 4/02/14 su Arch[BE]log, blog del Dipartimento di Architettura della University of Washington di Seattle.

– A. Adorni, Due cimeli di Vittorio Bòttego, op.cit.

– Archivi fotografico ANPI San Severino Marche. La didascalia con i nomi dei partigiani è tratta dal sito www.partgianijugosalvi.it, espansione on line di A. Martocchia, I partigiani jugoslavi nella Resistenza italiana, Roma, Odradek, 2011

– Archivio privato Danilo Baldini – Cerreto d’Esi

– Fotografia di Matteo Petracci

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Solo per aggiornarvi sull’eterno stato di riqualificazione della Mostra d’Oltremare (e chi ci pensava più all’origine di quel nome!). Dopo anni di abbandono, una delle tante vestigia di quelle infrastrutture costruite per la Mostra, una stazione della funivia degli anni 40, è stata occupata da un collettivo di student* e precar* che ne hanno fatto un luogo di aggregazione sociale.

La Ex-Funivia è stata sgomberata il mese scorso in nome della “riqualificazione” infinita https://www.facebook.com/occupazione.exfunivia/posts/1520574958225033?pnref=story

Ho appena terminato la lettura di questo articolo (cfr. link). Sembra scritto ai tempi della Triennale d’Oltremare e invece è stato pubblicato solo due giorni fa…

http://www.huffingtonpost.it/elisabetta-addis/uccisi-parigi-boko-haram-non-uguali_b_6466232.html

Elisabetta Addis è una delle leader di SNOQ, se non sbaglio. Adesso è chiaro in modo inequivocabile dove volessero andare a parare certe leader di quel movimento, quando hanno cominciato a infarcire i loro documenti di espressioni come “le donne italiane”.

Mario Depangher e i suoi non “incapparono in una pattuglia di altoatesini della Wermacht”. Sapevano della loro presenza a Frontale e li attaccarono, vittoriosamente, pur perdendo il loro compagno Carlo.

Nelle parole del Comandante Mario Depangher: “Nello stesso mese, il 24 novembre, recatomi a Frontale per un convegno in quei pressi con altri comandanti di gruppo allo scopo di discutere i metodi migliori di organizzazione e stabilire più efficaci collegamenti, sono informato che proprio nella piazza di Frontale c’è una grossa automobile con a bordo un maggiore, un tenente, un borghese ed un sergente autista. Gli ufficiali ed il borghese si dirigono verso il Monte S. Vicino per ivi istituire un campo di atterraggio di fortuna; il sergente autista rimane a custodia della macchina. Decido di tentare da solo la cattura della macchina e, avvicinandomi all’autista, improvvisamente minacciandolo con la pistola, gli ordino di riprendere la guida dell’automezzo e di condurmi a Valdiola. A quattro partigiani della banda Montenero, incontrati per via, ordino di vigilar da Frontale i movimenti dei tre tedeschi. Raggiunta Valdiola ne riparto subito con pochi uomini e a Frontale ritrovo i tedeschi, intimo loro la resa.

Questi non solo non aderiscono, ma attaccano con un violentissimo fuoco e lo continuano fino adesaurimento delle munizioni. Quando ce ne avvediamo, li accerchiamo per catturarli. Durante il combattimento trovano la morte il borghese tedesco, riconosciuto poi per un tecnico di campi di aviazione, e un valoroso nostro compagno, il negro Carlo. Portati a Valdiola, i due ufficiali tedeschi tentano improvvisamente la fuga, ma, raggiunti al fuoco dei partigiani addetti alla custodia, lasciano la vita”.

In realtà, nemmeno la fine dei tedeschi fu proprio questa: poco dopo entrerà in gioco anche Enrico Mattei, giovane imprenditore datosi alla macchia a Valdiola, sulle montagne dell’Appennino, che avrà un ruolo determinante in questa storia che potete leggere in “Una lunga scia di sangue. La guerra e le sue vittime nel sanseverinate”, saggio storico del 2014 di Raoul Paciaroni, scaricabile gratuitamente su http://www.unalungasciadisangue.it (purtroppo della versione cartacea sono rimaste pochissime copie in giro). La citazione di sopra è a pagina 47. Il volume è stato pubblicato con il patrocinio dell’Università degli Studi di Macerata e Matteo Petracci l’ha presentato al pubblico il giorno dell’uscita.

[…] marchigiano. Carletto era nero. Non conosciamo il suo vero nome. Era conosciuto come “Carlo” Abbamagal. Ascaro dell’Africa Orientale. Aveva disertato dall’esercito fascista, stava […]

[…] [3] Di questa bella storia, ne verrà fatto un laboratorio con Wu Ming 2: http://www.wumingfoundation.com/giap/?p=20110 […]