Nicola Fiorita e Wolf Bukowski.

Nicola Fiorita è membro del collettivo di scrittori Lou Palanca e presidente di Slow Food Calabria. Wolf Bukowski è l’autore di La danza delle mozzarelle. Slow Food, Eataly, Coop e la loro narrazione (Alegre 2015). Lo scambio di pareri, “pungolato” da Giuliano Santoro, è avvenuto via email dal 18 maggio al 12 giugno 2015. Buona lettura.

Giuliano. Sull’inserto domenicale del Sole 24 Ore dello scorso 17 maggio, Roberto Napoletano ha raccontato la sua visita all’Expo milanese. Il direttore del giornale confindustriale descrive una cena movimentata alla “Trattoria Italia”, “dove tutte le regioni del Bel Paese sono rappresentate con le loro pietanze caratteristiche e i loro chef migliori”. Dopo un piatto di trofie al pesto nell’area occupata dalla cucina ligure, l’avventore decide di “scendere a sud” limitandosi ad “attraversare la strada”. Scopre che nonostante l’orario di chiusura sia prossimo, gli osti di Sardegna e Calabria interpretano le regole in maniera più rilassata e servono ancora ai tavoli. “Mi viene da ridere, ma mi trattengo, scegliamo un piatto povero della Calabria fatto di pane duro bagnato, olive nere pomodorini e molto altro, odori contadini pieni”, scrive con un tocco di orientalismo circa le caratteristiche dei piatti e la capacità di interpretare le regole in maniera elastica dei ristoratori.

Questo editoriale coglie la questione del cibo e tutto ciò che le ruota attorno. Ormai da anni si parla ovunque di cibo: ricette nei telegiornali, nelle classifiche dei libri e nei reality show, nelle metafore dei politici. “Non c’è la crisi perché i ristoranti sono pieni”. “Nonostante la crisi abbiamo la cucina migliore del mondo”. “Dobbiamo spendere per il cibo invece che per i telefonini”. Patti della crostata per benedire riforme istituzionali. Attovagliamenti nei salotti cafonal. Alemanno che imbocca Bossi per siglare la pace della pajata del centrodestra. Renzi che ordina la pizza a domicilio a Palazzo Chigi. Conte che lascia la panchina della Juve perché la Campions League è come un ristorante da 100 euro al quale non ci si siede con pochi spicci. È tutto un magna magna. La fame e l’arretratezza dei piatti tradizionali trasloca nella vetrina ipermoderna, diventa anzi l’ultimo terreno di conquista dell’economia sulla società.

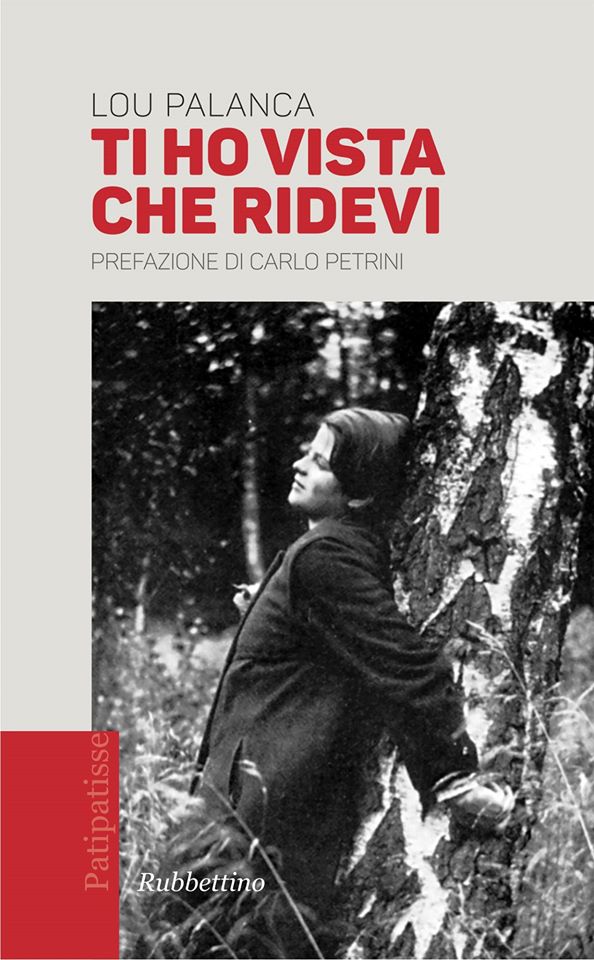

Sia chiaro: non abbiamo nessuna intenzione di diventare anoressici per combattere la bulimia che ci circonda. Ma è venuto il momento di mettere i piedi nel piatto. Attorno al comparto alimentare, alle sue dinamiche produttive e distributive come al suo immaginario e alla sua narrazione, si sta giocando una partita importantissima fatta al tempo stesso di deregulation e retorica del chilometro zero, svendita dei beni comuni, ricostruzione di identità locali e invenzione delle tradizioni. Wolf Bukowski ne La danza delle mozzarelle racconta di come Oscar Farinetti abbia recuperato un certo tipo di discorso “slow” che nasce a sinistra e nei cruciali Ottanta (anni di controrivoluzioni e di perversione del desiderio in consumo) per gettarlo in pasto da monopolista alle reti della grande distribuzione. Nicola Fiorita è un giurista, insegna all’Università della Calabria; è un narratore, membro del collettivo Lou Palanca che da poco ha sfornato Ti ho vista che ridevi, romanzo che ha molto a che fare con questi temi; è presidente di Slow Food Calabria. Li abbiamo messi a confronto per capire fino a che punto quel mondo è stato fagocitato. E allora cominciamo chiedendo loro: quanto è progredita quella che Wolf chiama “colonizzazione dello spazio semantico” della “sostenibilità” e del “territorio”? Che spazi di conflitto reale ci sono dentro questo recinto che se non fosse una parola ormai abusatissima definirei “ambivalente”? Fino a che punto la “narrazione” di Farinetti si è tramutata in “spam”, nel senso di ciarpame pubblicitario e in quello (originario) di junk food in scatola?

Lo sgombero di Eat The Rich in via Alessandrini, Bologna, mattina del 23 maggio 2015. Edificio di proprietà di Intesa Sanpaolo.

Wolf. Vorrei partire da un paio di recenti vicende bolognesi. In due diversi giorni di maggio i compagni e le compagne della rete di cucine popolari Eat the Rich hanno cercato di occupare spazi inutilizzati. Il primo è un ufficio vendita di appartamenti costosi nel quartiere popolare della Bolognina. L’elegante baracchino è chiuso da un anno e mezzo perché le vendite sono ferme. I cantieri stanno ripartendo solo adesso grazie a generosi finanziamenti del Comune, insomma con soldi pubblici. Il secondo è uno stabile di proprietà di Intesa Sanpaolo, una delle banche più tossiche immaginabili: banca di Expo e delle autostrade “connesse a Expo”, finanziatrice di Grandi Opere e istituto di riferimento di Confagricoltura, la sola organizzazione di settore che si schieri a favore degli Ogm. Ma Intesa Sanpaolo è anche partner ufficiale di Slow Food, Salone del Gusto, Terra Madre eccetera. Partner ufficiale e fagocitante, per rispondere alla prima domanda. Scopo delle occupazioni di Eat the Rich era, dichiaratamente, quello di creare cucine autogestite che rendessero “accessibile a tutt* un pasto buono, genuino e libero dallo sfruttamento del territorio e del lavoro” usando prodotti dell’agricoltura di prossimità e creando il nodo di una logistica alternativa per i prodotti che vengono da più lontano. Se ci limitiamo quindi alle parole, beh, queste sembrano effettivamente le stesse di Slow Food o dei Gas più innocui (quelli che si illudono di cambiare il capitalismo creando una nicchia di mercato “etico”), quando non addirittura quelle delle linee di prodotti “socialmente responsabili” della Grande Distribuzione Organizzata. Ma se queste parole sono pronunciate nel conflitto territoriale, nella lotta per l’agibilità sociale e politica delle città, la polarità del loro significato si definisce e punta decisa verso la trasformazione sociale. I poteri politici, istituzionali ed economici, che in questa fase storica vivono una convergenza opprimente, lo sanno benissimo, se ne accorgono subito. Sanno che “chilometro zero” detto dalla mensa popolare autogestita non significa lo stesso di “chilometro zero” esibito da un cartellino nell’ipermercato. Entrambe le occupazioni di cui ho raccontato vengono sgomberate in poche ore e i locali sono restituiti all’inutilità, al non-uso, all’essere mero totem del diritto di proprietà e di speculazione immobiliare. Ma dimostrano che la “decolonizzazione del campo semantico” si fa in strada, muovendosi tra i bisogni sociali di produttori e mangiatori di cibo.

Nicola. Anche io penso proprio che si debbano mettere i piedi nel piatto. Per la verità c’è chi, come Slow Food, tenta di metterceli da 30 anni, quando il tema della produzione e del consumo alimentare non appartenevano certo alla riflessione pubblica, né di sinistra né di destra.

Non concordo affatto con l’idea che Farinetti o le multinazionali abbiano fagocitato (“sussunto”, mi pare ripeta spesso Wolf nel suo libro) per intero il programma e l’azione di Slow Food o di altri attori sociali di sinistra che operano in questo settore. Se guardiamo a Slow Food possiamo certamente chiederci quali cambiamenti abbia prodotto questo movimento e se ne ha prodotti, nella consapevolezza che la scala sulla quale dobbiamo collocarci è quella globale, perché il tema è globale e perché con tutto il rispetto per le lotte coraggiose dei lavoratori di questa o quella azienda non possiamo confrontarci sorvolando, ad esempio, sul fatto che il land grabbing sta espropriando per sempre i contadini di mezzo mondo della loro terra e del loro futuro.

Terra Madre, che Slow Food promuove dal 2004, non è altro che la più grande rete di contadini, allevatori, pescatori, artigiani, musicisti, cuochi che il mondo agricolo abbia mai conosciuto; il progetto 10.000 orti in Africa è un tentativo concreto di rispondere alla strategia neocolonizzatrice delle multinazionali dell’agricarburante che imperversano sempre di più in quel continente; la battaglia di Vandana Shiva e dei contadini indiani contro la Monsanto porta con sé il marchio della chiocciolina di Slow Food; l’università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (che pure potrebbe apparire l’apice di una visione radical-chic se la si osserva con pregiudizio) ambisce a costruire con le sue borse di studio una classe dirigente contadina nei paesi meno attrezzati.

Niente di tutto ciò starà mai negli scaffali di Eataly. Ciò non toglie che, a mio avviso, il rapporto con la grande distribuzione rappresenta il passaggio più delicato che Slow Food dovrà affrontare nei prossimi anni, perché la Gdo è una grande tentazione per la forza che genera e per le ricadute benefiche immediate che ha su progetti, produttori, piccole economie. Ma si tratta anche un enorme rischio per le ragioni che Wolf ben illustra nel suo lavoro.

Giuliano. Riprendo le parole di Nicola. In qualche modo, sembra dire, Slow Food porta avanti alcune delle rivendicazioni del movimento di Seattle e degli altermondialisti. Sappiamo che quel movimento era composto anche da grosse Ong, che abbiamo imparato a conoscere come soggetti attivi della globalizzazione, quasi istituzioni di nuovo tipo dentro la Costituzione mista che attraversa lo spazio planetario. Le Ong in altre parole costituirebbero le aspirazioni “democratiche” del mercato globale. Il parallelo regge?

Nicola. Non so se il parallelo regge e se riesco a comprenderne tutte le implicazioni. Posso solo dire che, a mio modestissimo avviso, un altro mondo è possibile – per restare in tema con le tue rievocazioni – solo se qualcuno prova a costruirlo. Allora, se il mondo del mercato globale non ci piace dobbiamo praticare altre strade, dobbiamo immaginare un mondo che non sia orientato dal e al mercato, nel quale certamente il mercato esiste ma non prevale sul bene comune, sulla salute pubblica, sul diritto di chi non c’è ancora o di chi non può alzare la voce o sventolare un portafoglio o magari scrivere un libro.

In ogni caso, devo aggiungere che Slow Food non si è mai pensata o rappresentata come una organizzazione non governativa. Piuttosto, ha costruito la sua storia sul principio dell’autonomia che in qualche modo è davvero la cifra di molti Slow Food attivi nei vari Paesi. Ogni Paese, in qualche modo, ‘è’ Slow Food a modo suo. Se dovessi isolare una caratteristica politica che differenzia Slow Food da molte Ong che fanno un lavoro egregio nel mondo, questa sarebbe probabilmente legata al tema del piacere. Slow Food è partita proprio dal piacere, dall’idea in qualche modo eretica che si può provocare un cambiamento anche attraverso il piacere. Ma cosa significa questo, per esempio, in un Paese del Sudamerica dove il mais ogm statunitense sta distruggendo le vite e i campi dei contadini? In questi paesi il piacere è legato all’idea di riconoscimento, di gratificazione e di valorizzazione di intere comunità che si vedono derise dall’avvento dell’agricoltura industriale e della gastronomia senza sapore e senza identità.

Slow Food ha costruito una rete di persone in carne e ossa che in ogni angolo del pianeta supportano le battaglie di contadini o di allevatori o di pescatori contro l’agricoltura industriale che mette a repentaglio non solo la biodiversità locale, ma, in alcuni casi, anche la possibilità stessa di continuare a vivere in quella determinata zona così come è stato possibile fino a quel momento. Quello che accade in questi luoghi non è certamente merito di Slow Food, ma la rete intessuta da questo movimento ha offerto sicuramente un’opportunità significativa per far riconoscere a queste comunità il senso della loro piccola-grande resistenza. Per questo definirei Slow Food non tanto giocando allo specchio con le Ong, quanto piuttosto pensando ad un movimento (gastronomico) globale al servizio delle innumerevoli battaglie per la difesa dei diritti delle persone e della terra che si possono ingaggiare in qualsiasi luogo e in un qualsiasi momento.

Wolf. C’era un’ambiguità di fondo nel cosiddetto movimento altermondialista che teneva insieme Ong – spesso attraversate da un certo neocolonialismo – e soggetti radicali, che oggi sembra fortunatamente dissolversi. Invece, proseguendo nell’analogia proposta da Giuliano, Slow Food in un’ambiguità simile a quella ha messo radici e prospera. Sono trent’anni che racconta con successo la sua strategia slow, Petrini è un influencer globale, è tra i 50 salvatori del pianeta per il Guardian, è Grande Ufficiale della Repubblica Italiana eccetera; di quella strategia slow fanno parte rapporti di collaborazione con la politica istituzionale, la finanza e la Gdo (Coop e Eataly), rapporti che trovano la loro apoteosi provvisoria nella partecipazione a quella vergognosa fiera dell’ipocrisia e della mistificazione che è Expo. Ma il pianeta, proprio in questi trent’anni di successo slow, è diventato sempre più invivibile anche per quanto attiene al cibo, all’agricoltura e all’esistenza contadina. Lo stesso dicasi, se vogliamo limitarci alla scala locale, del nostro paese e dei nostri campi agricoli. E allora: se un influencer non influenza, se un riformismo non riforma, fino a quanto si è legittimati a proseguire testardamente in quella direzione? Fino a quando si è legittimati a collezionare consensi e riconoscimenti dalle stesse istituzioni che poi, nelle sedi che contano, distruggono, cementificano e intossicano? È una strategia slow o la replica infinita della stessa pièce moralista?

Giuliano. Faccio un esempio solo all’apparenza meno affine al nostro ragionamento, in parte anticipato dalle vostre prime risposte. Fino a una quindicina di anni fa chi voleva sgomberare le occupazioni diceva che i centri sociali erano covi di terroristi e/o drogati. Visto che quegli spazi si sono conquistati legittimità e hanno rotto le gabbie mentali di chi li voleva schiacciare in stereotipi, oggi giornali di destra e blogger “anti-degrado” scrivono che i centri sociali sono imprese che guadagnano a nero: il loro crimine è quello di fare “concorrenza sleale” ai poveri esercenti. Ovviamente tutto ciò è ridicolo, chiunque conosca posti del genere sa bene che si naviga nella precarietà e che non circolano affatto fiumi di quattrini esentasse. Ma è un fatto che in molti centri sociali, per restare all’esempio del cibo, ormai si mangia davvero bene per pochi euro. Forse tutto è partito dalla geniale intuizione del maestro Luigi Veronelli di portare i vignaiuoli critici dentro il Forte Prenestino e il Leoncavallo, ponendo come unica condizione che gli avventori venissero forniti di calice e non di bicchiere di plastica. Così, le trattorie popolari attingono a circuiti di consumo critico e biologico per comprare le materie prime. Anche un precario deve poter assaggiare l’hamburger di scottona e l’amarone! E può farlo proprio perché quegli spazi lavorano al di fuori del mercato, ovviamente non senza problemi, contraddizioni e sfide quotidiane. Ecco però che si propone di sgomberare le occupazioni adesso lo fa in nome della “libera concorrenza” e del rispetto delle leggi del mercato, non in nome di un principio di “legalità” astratto che non fa più presa. “Si mettano in regola, se vogliono fare commercio”, dicono i benpensanti. Arrivo alla domanda: possiamo dire che qualsiasi buona pratica per restare tale forse dovrebbe avere l’aspirazione scandalosa di combattere e restare fuori dalla dittatura del mercato? Le storie di Eataly, della degenerazione di alcune grandi centrali cooperative e delle cose “buone” che si sono messe in pancia, non dimostrano al contrario che se accetti la cornice della competizione hai perduto gran parte degli obiettivi che ti eri posto all’inizio? Ovviamente non si tratta di porre come discriminante assoluta la scelta di produrre e lavorare in stato di illegalità come sono costretti a fare gli occupanti di uno spazio, bensì di produrre nuove istituzioni e nuovi diritti. E dunque, chiedo qui soprattutto al giurista Nicola e allo studioso di memoria Wolf: il conflitto dal punto di vista della produzione agroalimentare non dovrebbe mirare a cambiare le regole e costruire spazi di autonomia del gusto dal turbocapitalismo e dal tritacarne del mercato?

Wolf. Quel conflitto deve ripartire dai bisogni, e non dalle regole: bisogno di cibo sano, bisogno di abitare, bisogno di reddito. Bisogno di aria respirabile. Una lotta per cambiare le regole, oggi, è probabilmente prematura o terribilmente tardiva, perché il capitale si sta muovendo con spregiudicatezza in un terreno che comprende tanto la norma quanto l’illegalità. Usa la legge quando si tratta di sgomberare occupazioni o manganellare facchini in sciopero, usa l’illegalità quando si tratta di aprire Eataly prima di avere i permessi. E rimescola le carte tra legale e illegale quando trasforma in norma (il Jobs Act) quella precarietà assoluta che una legge precedente, lo Statuto dei lavoratori, scongiurava. Oppure quando non rispetta l’esito di un referendum popolare, come nel caso dell’acqua. Insomma: oggi il problema è interamente quello dei rapporti di forza sottostanti la legge. I nostri “spazi di autonomia del gusto” sono quelli – tra pragmatismo e intransigenza – che il tentativo di cambiare a nostro favore quei rapporti di forza ci consente giorno dopo giorno, volta per volta.

Nicola. Se pensiamo per un attimo alla partecipazione politica e all’esercizio del diritto di voto credo che saremo del tutto d’accordo nel riconoscere piena legittimità a quelle posizioni ideologiche che contestano radicalmente la democrazia parlamentare e non attribuiscono alcun valore alla rappresentanza, sebbene mi sembri che oggi tali opzioni debbano considerarsi velleitarie almeno quanto velleitario possa apparire lo sforzo di chi cerca di riformare il sistema. Se ora torniamo al cibo, al mercato e alla possibilità di costruire nuove istituzioni e nuovi diritti, pur guardando con la massima simpatia alle esperienze delle trattorie popolari dei centri sociali non credo che sia da qui – o soltanto da qui – che possa partire questo processo. Così come non credo che sia del tutto corretto sovrapporre la nozione di mercato con il mercato libero, il progetto neo-liberista e le strategie delle multinazionali: un contadino africano della valle del fiume Senegal ha il problema quotidiano di accedere al mercato col suo riso per poter sfamare la famiglia, ha il problema quotidiano di creare valore aggiunto sul suo prodotto di qualità per poter ripagare tutti i costi sostenuti per la campagna, mangiare e infine avviare la successiva.

Nicola. Se pensiamo per un attimo alla partecipazione politica e all’esercizio del diritto di voto credo che saremo del tutto d’accordo nel riconoscere piena legittimità a quelle posizioni ideologiche che contestano radicalmente la democrazia parlamentare e non attribuiscono alcun valore alla rappresentanza, sebbene mi sembri che oggi tali opzioni debbano considerarsi velleitarie almeno quanto velleitario possa apparire lo sforzo di chi cerca di riformare il sistema. Se ora torniamo al cibo, al mercato e alla possibilità di costruire nuove istituzioni e nuovi diritti, pur guardando con la massima simpatia alle esperienze delle trattorie popolari dei centri sociali non credo che sia da qui – o soltanto da qui – che possa partire questo processo. Così come non credo che sia del tutto corretto sovrapporre la nozione di mercato con il mercato libero, il progetto neo-liberista e le strategie delle multinazionali: un contadino africano della valle del fiume Senegal ha il problema quotidiano di accedere al mercato col suo riso per poter sfamare la famiglia, ha il problema quotidiano di creare valore aggiunto sul suo prodotto di qualità per poter ripagare tutti i costi sostenuti per la campagna, mangiare e infine avviare la successiva.

Continuo a pensare che il diritto – come scriveva Gramsci, tanto caro a Wolf – rappresenti la cristallizzazione dei rapporti di forza che agiscono in una data società in un certo momento storico. Se vogliamo rassicurarci pensando che l’osteria del centro sociale possa stare nel conflitto con le dieci multinazionali dell’agroalimentare che detengono il potere sul nostro cibo, possiamo anche raccontarcelo. Per me vanno benissimo tutte le esperienze che abitano il radicalismo alimentare (e non solo alimentare). Ma, da un punto di vista politico, a me pare molto più significativo che Carlo Petrini il 7 febbraio abbia affermato al cospetto di Renzi, Martina e Da Silva, in occasione del cosiddetto Expo delle Idee, che il problema vero del sistema agroalimentare oggi si chiama “libero mercato”, quel tipo di mercato che sta procurando danni in tutto il mondo. Sempre Petrini ha ricordato in quella occasione ai suoi interlocutori che è indispensabile una qualche forma di protezionismo alimentare se vogliamo che i contadini senegalesi non subiscano più la fame per colpa del riso orientale che arriva in Senegal a prezzi stracciati o che i contadini ghanesi non debbano ridursi a fare gli schiavi nei nostri campi per colpa dell’invasione di pomodori in scatola venduti sottocosto da ditte italiane.

Ecco, qui siamo nel conflitto. In quello vero. Dove contano i rapporti di forza. E Slow Food, essendo un movimento relativamente piccolo, gioca le sue armi come può: forse in alcuni casi in modo velleitario, forse in altri contraddittorio, ma in altri ancora nel modo più efficace possibile.

Giuliano. A me pare che Nicola descriva il ruolo di Slow Food come soggetto a sé stante, mentre Wolf ritenga che parlare di consumo, produzione e cibo significhi entrare in relazione con questioni politiche più complessive. Ecco: senza conflitti o scontri, anche su dimensione macro, come si danno i rapporti di forza necessari a cambiare la situazione?

Nicola. In realtà non credo che Slow Food sia un soggetto a sé stante, forse è un soggetto non completamente catalogabile negli schemi classici: partito, movimento, associazione. Slow Food non è un soggetto politico nel senso tradizionale del termine, non è un’associazione di categoria, non è un sindacato dei consumatori, non è un laboratorio sociale, ma forse un po’ di tutte queste cose insieme e altre ancora. In un interessante documento elaborato nell’ambito di un master dell’Unisg e pubblicato nel 2010 con il titolo Politiche alimentari e sostenibilità si affronta in maniera molto chiara questa passaggio “L’idea che occuparsi di cibo significhi in ultima analisi occuparsi di politica ha iniziato il suo cammino nella nostra realtà associativa parecchio tempo fa, forse in modo inconsapevole sin dal momento in cui i fondatori di Slow Food hanno pensato che non era sufficiente che le attività a cui si dedicavano restassero patrimonio di un gruppo di persone unite dalle stesse passioni: quelle attività dovevano diventare azione creatrice di un tessuto sociale, civile … occorre iniziare a ragionare di cibo in quanto cuore di tutte le attività umane: occorre pensare al cibo come al centro delle politiche ambientali, sanitarie, educative, economiche, sociali, culturali, legislative, produttive”. Quanto al resto della tua domanda, io penso che il conflitto sia molto importante, che alcune cose si conquistino e si difendano con il conflitto, ma penso anche che non tutto passa (può passare, deve passare) attraverso il conflitto: le buone idee camminano, le proposte valide possono trovare delle sponde, le piccole comunità sperimentano e realizzano pratiche innovative, gli esempi virtuosi generano energie, le campagne educative sulla sostenibilità producono frutti.

I rapporti di forza si misurano con il conflitto ma non cambiano (solo) attraverso di esso.

Hipster Feuerbach.

Wolf: Ancora una volta mi appello a Marx e alla sua intuizione che l’educazione, se vuole essere davvero elemento di trasformazione, deve collocarsi in una pratica rivoluzionaria – e dunque di conflitto. Quando Marx lo scrive sta pensando a Ludwig Feuerbach, ma a me sembra quasi parlare di consumo critico, di energia verde, di commercio equo eccetera, insomma di tutte quelle istanze esemplari ed educative che, quando non si ancorano a un progetto di trasformazione radicale, sono condannate all’impotenza e all’inconsistenza. Sono stato bambino negli anni settanta, è da allora che siamo bombardati da messaggi ecologisti fin dai banchi di scuola, dalla televisione: tutto questo ha forse anche solo rallentato la distruzione ambientale? Suppongo che anche i tanti piccoli Renzi abbiano visto Barbapapà come me, eppure sono grandi sponsor di ogni opera devastante per il territorio e la società – purché porti profitto. No: l’educazione senza conflitto diretto ed esplicito contro il capitale non è trasformativa. Tantomeno lo è il moralismo sfoderato da Petrini al cospetto dei potenti. Lo dico senza divertimento, lo dico con la consapevolezza che ogni altra affermazione – del tono di quelle di Nicola – è più ascoltabile, più accettabile, più tollerabile e anche più tollerante. Ma sento di doverlo dire. Il capitale da sé non si dà un confine, un limite: quel confine dobbiamo erigerlo noi. O, peggio ancora, dobbiamo esserlo noi.

Giuliano. Una narrazione, tossica ancor più di altre perché insidiosa, ha favorito l’uso distorto di un certo immaginario a scopo puramente speculativo quando non propriamente reazionario. Sia Richard Sennett nel suo noto saggio sull’artigiano che Kelefa Sanneh in un lungo e affilato articolo di critica ala saggistica “slow” statunitense apparso sul New Yorker nel 2009 citano il caso dell’intellettuale vittoriano John Ruskin, il quale era speranzoso che i fasti della architettura veneziana potessero ispirare i lavoratori nella resistenza contro “il dominio meccanico”. Si trattava di una prospettiva che non possiamo non definire conservatrice: i lavoratori avrebbero dovuto cercare l’appagamento attraverso la condotta personale e non con la battaglia politica. In “The seven lamps of architecture”, che venne pubblicato proprio all’indomani dei moti del ’48, Ruskin propose il recupero dell’artigianato come antidoto al fervore rivoluzionario. La linea antimodernista che porta questa tendenza ad invocare la libertà non dalla fatica ma attraverso la fatica finisce per dar linfa a quelli che vorrebbero trasformare l’Italia in un parco tematico composto da operosi artigiani che mettono in scena la loro vita genuina? Mi spiego meglio: il lavoro manuale indipendente e di piccola filiera non contiene di per sé prospettive radiose. A me pare che la trasposizione di questa etica individuale nella società dei consumi produca una superficiale “etica del consumo” in base alla quale basterebbe comprare in maniera informata e cosciente o diventare dei perfezionisti della raccolta differenziata nei salotti di casa nostra, per risolvere dall’interno e in nome di uno dei pilastri dell’utopia liberista (la circolazione delle informazioni e l’uguaglianza degli attori) alcune distorsioni. In altre parole: dire che agendo “da consumatori” possiamo cambiare lo stato di cose presenti non significa in fondo aderire alla dittatura del libero mercato, in base alla quale la concorrenza premia sempre il migliore, quindi anche il più buono? La rivoluzione, come è noto, non sarà teletrasmessa. Ma credo possiamo dire che non sarà neanche venduta in un qualche tipo di negozio.

Wolf. Oggi, dopo sconfitte storiche clamorose, è come se fossimo in un lunghissimo post-48. Se respingiamo Ruskin non ci viene in aiuto neppure il già citato Feuerbach, che nel 1850 conia il famoso “l’uomo è ciò che mangia” e la contestuale proposta di una dieta di lenticchie per restituire al popolo tedesco la forza di fare la rivoluzione. Però Feuerbach amava i paradossi e, con tutti i limiti del suo materialismo acerbo, nella rivoluzione sociale ci credeva davvero. Invece, chi oggi ne cita la frase, come fanno tra i tanti Carlin Petrini e Andrea Segrè, vuole suggerire che cambiando alimentazione, “consumando eticamente” si può cambiare il mondo. Così, mentre il consumatore si rode nei sensi di colpa per la sua esistenza mai abbastanza etica, il capitale riscrive i percorsi della produzione e del consumo alimentare a sua immagine e somiglianza travolgendo ogni ostacolo sociale e naturale. Compresa la biologia, che viene piegata al profitto tramite le tecnologie genetiche e la proprietà dei semi. Nell’idea che il mercato premi i migliori, e quindi eventualmente anche i più buoni, quegli intellettuali della sinistra Slow si dimostrano seguaci di un liberismo fantasioso e moralista. Secondo il quale la “mano invisibile”, se guidata dall’etica e non dall’egoismo, garantirà il benessere sociale e ambientale. Ma se già quella dei “vizi privati” che diventano “pubbliche virtù” era una storiella incredibile, questa delle virtù private che salvano il mondo, proprio mentre il capitale lo rende invivibile, non è buona neppure per uno spot del Mulino Bianco.

Nicola. Tutta la diffidenza possibile nei confronti della Gdo non può certo farci rimpiangere i pizzicagnoli di un tempo (“Banchieri, pizzicagnoli, notai / coi ventri obesi e le mani sudate / coi cuori a forma di salvadanai” cantava non a caso De Andrè). Per restare in tema di citazioni musicali, se a canzoni non si fan rivoluzioni è certamente vero che nemmeno riempiendo i carrelli della spesa faremo rivoluzioni. Su questo ha ragione Wolf: c’è certamente una retorica eccessiva nei propagandisti (tra cui mi ci metto volentieri) del consumo critico, ma non mi pare particolarmente utile eccedere nell’esagerazione opposta, estremizzando la critica del consumo critico.

Nel mercato, e soprattutto nel mercato del cibo, ci stiamo tutti nostro malgrado, e se non possiamo cambiare il mondo scegliendo questo o quel prodotto certamente possiamo ottenere dei risultati attraverso le scelte e l’impegno. Gli esempi potrebbero essere centinaia: nella sola Calabria stiamo lavorando ad un progetto per l’attribuzione gratuita di terre demaniali a giovani e migranti, sosteniamo le esperienze delle cooperative che gestiscono i terreni confiscati alle mafie, distilliamo la birra artigianale insieme ai bambini di una casa di accoglienza per le vittime di abusi sessuali, impastiamo il pane che viene dai grani antichi recuperati da piccolissimi produttori e via dicendo: salviamo un po’ di paesaggio e le nostre intelligenze, se proprio non possiamo salvare il mondo.

Piccole cose, certo, che forse suoneranno un po’ retoriche a raccontarle tutte insieme, ma che spostano quelle piccole cose che sono le vite di alcuni in un pianeta abitato da miliardi di persone. Comunque un modo utile (il più utile?) di accompagnare la battaglia globale per il cambiamento di questo sistema agroalimentare, perché la critica è sempre utile – forse indispensabile per evitare che si costruiscano posizione di potere carismatico eccessive – ma sarebbe bene non sbagliare del tutto i nemici, e non dimenticare che la vera posta in gioco è contrastare la colonizzazione totale dell’immaginario collettivo e la trasformazione completa del cibo in una merce.

Il cibo deve essere un bene comune, accessibile a tutti. Da qui ripartiamo.

Giuliano. Mentre questa nostra discussione prendeva corpo, è venuta fuori la notizia che comprare da Eataly costa di più che rivolgersi ad un normale supermercato. Pochi giorni fa un piccolo produttore di liquori mi diceva che avrebbe la possibilità di entrare nella filiera di Farinetti, solo che farlo gli costerebbe più di quanto già gli costa avere a che fare con una catena tradizionale della grande distribuzione organizzata. Fatta chiarezza sulla necessità di evitare ogni rimpianto di (inesistenti peraltro) bei tempi andati e detto altrettanto nettamente che il consumo da solo non basta a cambiare il mondo, ci date due dritte su come scegliere i posti in cui andare a far la spesa?

Nicola. Un solo consiglio: se e quando possibile comprare direttamente dal produttore. Anzi, scegliere con cura il produttore a cui rivolgersi: perché l’obiettivo principale deve essere quello di accorciare la filiera, ma evidentemente non tutto ciò che è diretto è anche buono, pulito e giusto.

Wolf: Non me la sento di dare dritte, posso solo dirti dove faccio la spesa io. Quando posso dai produttori con cui ho anche un’affinità politica, come quelli di Genuino Clandestino, quando posso un po’ meno da produttori qualsiasi purché almeno locali, ma poi anche al supermercato – quando la frenesia di una vita quasi impossibile mi stringe le mani intorno al collo. E non mi faccio problemi a dire che questo accade molto spesso. E se questo mi capita – se questo capita a tanti, quasi a tutti – è in buona parte perché, proprio mentre parliamo tanto di fare la spesa, abbiamo rinunciato a parlare di quanto dobbiamo lavorare e di quanto poco guadagniamo, di dove e come abitiamo, di quanto e come siamo costretti a spostarci. Allora: riapriamo tutte le partite, perché se continuiamo a giocare solo quella del consumo siamo sconfitti.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Ciao, leggendo sia “La danza delle mozzarelle” che questo post mi sono venute in mente alcune riflessioni sul potere e la responsabilita’ che ha il consumatore. Mi sembra che nelle vostre riflessioni si tenda a considerare la condizione di chi vive nelle grandi o almeno medie metropoli, dove se si hanno scarse possibilita’ economiche e i conseguenti tempi di vita risulta effettivamente come scrive Wolf Bukowsky molto difficile se non quasi impossibile accedere a cibo che sia di qualita’ ed economico (ed economico non per lo sfruttamento di chi lo produce o lo muove). In questo caso risulta appunto la condizione economica il primo e più forte limite ad un consumo migliore (inteso come più sano sia per noi che per il pianeta).

La situazione è più complessa in territori differenti, cioè nelle piccole citta’ di provincia e nei paesi, che hanno quindi un accessibilita’ molto più immediata ai produttori e dove spesso si creano reti di relazioni che permettono anche di poter scegliere un produttore piuttosto che un altro, il tutto a costi spesso anche più bassi di molta merce economica che si può trovare in citta’.

E qui arrivo al punto: vivendo da alcuni anni in un territorio con queste caratteristiche ho avuto modo di notare che nonostante queste possibilita’ vengono comunque privilegiati i prodotti da supermercato, quindi, per fare esempi concreti, anche se posso comprare carne all’azienda agricola a 20 minuti di macchina, dove gli animali mangiano cibo vero, vivono in spazi dignitosi ecc e in più mi costa meno che dal macellaio, vado comunque all’ipermercato a 20 (o 10, o 5) minuti di macchina dove la carne fa schifo e costa uguale ( e lo stesso vale per quasi tutti i prodotti)

Inoltre ho avuto modo di constatare che l’acquirente medio che si presenta direttamente dal produttore è borghese di citta’ con la seconda (o terza, o quarta) casa in campagna.

Questo mi fa pensare che forse l’incidenza del fattore culturale è maggiore di quello che anche io stesso pensavo prima di fare queste riflessioni (che sono spunto di osservazione diretta e non di una vera e propria indagine, quindi con tutti i limiti del caso)

Per chiudere: so bene che l’emancipazione culturale purtroppo e spesso conseguente a una condizione di privilegio economico e sociale, quindi volendo torniamo sempre lì…

Non vedo grandi differenze.conosco la provincia abbruttita dal pendolarismo, e non credo che il tour tra produttori – il formaggio su quel colle, il pane in valle, i mirtilli a 25 km… – sia una soluzione in alcun modo virtuosa… in effetti il mercato, prima del prefisso iper, era un’ottima idea.

poi il vuoto culturale di quei luoghi ci mette del suo, ma rimane che se c,è una soluzione per la provincia è nei mercati contadini e nei gas…

Interessante scambio, a proposito di cultura materiale, cibo, gastronomia, cibo, consumo e conflitto

Elaboro una teoria sull’enogastronomia che sta avvenendo/che verrà.

Per prima cosa. Ho da decidere. Ciò su cui vale la pena concentrarsi. Riguarda me? Le tavole ben disposte che ho incrociato? Le cucine che ho gustato, i vini assaggiati, le storie dei produttori, vignaioli che ho incontrato, dei contadini, uomini e donne che ho ascoltato nei racconti di lavoro, lotta e conquista? Riguarda la t/Terra? Il rispetto che le è dovuto? Le coniugazioni culinarie di un territorio? Riguarda umori e luce? Riguarda questo? Riguarda qualcosa che è più lontano? Qualcosa che combatto e fronteggio? Chef, premiazioni, gagliardetti, menù appesi agli ingressi dei ristoranti? Destinazioni negli scaffali degli ipermercati? Padiglioni di cemento ed esposizioni universali?

http://www.laterratrema.org/2014/11/panico-volutta-pasti-cosmici-de-la-terra-trema-un-invito-a-scrivere-nel-decennale-dalla-morte-di-gino-veronelli/

«l’università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo […] ambisce a costruire con le sue borse di studio una classe dirigente contadina nei paesi meno attrezzati.» – Nicola

Quell’Università è la quintessenza della contraddizione di SlowFood. Come si fa a creare una classe dirigente contadina con rette da €14.000/anno? Uno dei problemi di SlowFood e di tutta una serie di esperienze simili (compresi anche molti produttori di GenuinoClandestino e tutta la rete TerraTerra, realtà non certo istituzionali o padronali), che puntano al “più lento, più piccolo, più buono” solo a un prezzo molto superiore alle disponibilità delle persone, senza peraltro che questo porti i produttori all’autosufficienza (e in tutto ciò SlowFood e Eataly si assomigliano tantissimo). Il problema che pone Wolf, da acquirente, nell’ultimo intervento per cui non si può sempre fare la spesa in circuiti alternativi è un problema che hanno anche quasi tutti i produttori e questo è sintomatico del fatto che non si tratta di un modello capace di funzionare come sistema. Funziona come attività parallela o secondaria per chi vende, funziona come momento di autogratificazione e impegno personale per chi vende ma non funziona come sistema di lavoro e consumo continuo. Cito l’esempio de “Il mercato che vorrei” esperienza di mercato autogestito nel centro sociale CasaleFalchetti a Roma che si propone di fare un mercato coinvolgendo gli acquirenti nei processi decisionali e puntando da statuto a praticare prezzi il più popolari possibile a partire dalla scelta delle realtà da far entrare nel mercato stesso. Nonostante queste premesse sia i prezzi, che rimangono generalmente più alti di quelli della grande distribuzione sebbene più bassi di quelli di mercati simili, sia l’irregolarità di una produzione che si vuole biologica, biodinamica o in ogni caso non industriale hanno impedito al mercato di diventare punto di riferimento del quartiere (centocelle, zona molto popolare in semi-periferia) nel passaggio da mercato mensile a mercato settimanale. Il precedente appuntamento della seconda domenica del mese funziona benissimo in quanto occasione per l’acquirente di buon consumo e impegno ma i mercati del sabato pomeriggio che si proponevano di diventare luogo della spesa settimanale, si sono rivelati assai meno frequentati. E nelle assemblee il GAS del centro sociale si lamenta di non riuscire ad approvviggionarsi presso i produttori del mercato e i produttori di non riuscire a tirar fuori la giornata. Tutto questo, ripeto, nonostante prezzi comunque più bassi di quelli di mercati analoghi.

«l’agricoltura industriale che mette a repentaglio[…]la possibilità stessa di continuare a vivere in quella determinata zona così come è stato possibile fino a quel momento» – Nicola

Altro problema della cultura “slow” è questo nostalgismo per i “bei tempi andati”. Non mi pare che ci sia un solo posto nel mondo in cui «continuare a vivere come è stato possibile fino ad oggi» abbia un senso perché fino ad oggi non è stato possibile vivere. Mi pare una verità banalissima dire che l’agricoltura di sussitenza non basta a sussitere ormai da almeno 300 anni. È un discorso reazionario, simile a quello di Ruskin, o a quello di Banderas che ricorda che quando era bambino i biscotti erano grandi grandi. È un problema che si ripresenta anche in realtà progressive come quelle citate prima anche perché pone una contraddizione: fare le cose come l’industria o farle “come una volta”? Contraddizione che si supera solo immaginando nuovi modelli per fare economia del cibo. Cito ad esempio un produttore che conosco che ha cominciato ad allevare galline per contro dei suoi acquirenti, comprando per loro le bestie e mantenendole, prendendo dai clienti la parte di rifiuto organico edibile dalle galline e portando loro le uova ad un prezzo ridottissimo (0.25€ cad) in quanto questo contiene solamente le spese di gestione (ulteriore mangime e strutture) più una piccola parte per il lavoro dell’allevatore. Produttori di vino fanno iniziative simili invitando i loro acquirenti a partecipare alla produzione (raccolta, recupero bottiglie secondo determinati standard sanitari) riducendo enormemente il costo del vino. Si prova in pratica ad avvicinare la città alla campagna provando a immaginare un modo di produzione nuovo. Non ci si limita a cercare di fermare il tempo in un passato che non c’è (cosa a mio avviso sorprendentemente nuova nel mondo dei centri sociali).

«i centri sociali […] hanno rotto le gabbie mentali di chi li voleva schiaffare in stereotipi» -Giuliano

Non sono così sicuro che i centri sociali ci siano riusciti, parlando degli acquisti fatti in quei mercati una delle risposte che ricevo più spesso è “ma ti fidi?” Vedo anche molti che passando vicino un CSOA attraversano la strada perché “è pieno di drogati”. L’idea per cui i CSOA siano dannosi perché fanno mercato esentasse si è solo sovrapposta a quella per cui essi sono covi di facinorosi.

«Se vogliamo rassicurarci pensando che l’osteria del centro sociale possa stare nel conflitto con le dieci multinazionali dell’agroalimentare che detengono il potere sul nostro cibo, possiamo anche raccontarcelo» – Nicola

«le piccole comunità sperimentano e realizzano pratiche innovative» – Nicola

Perché l’osteria del centro sociale non potrebbe sostenere il conflitto mentre le piccole comunità che sperimentano sì? È vero comunque che questo ragionamento vale per tutte le realtà che si propongono di costruire altra economia in un mondo dominato dal sistema capitalista. Cito, ancora, una discussione all’Assemblea del Mercatochevorrei: “dobbiamo avere prezzi bassi e crescere tanto da far sentire la differenza al supermercato più vicino”. Per me è un atteggiamento pericolosissimo perché, vista l’importanza di questa battaglia per il capitale ci si deve rendere conto che se questi mercati esistono è solo perché non sono abbastanza grandi da danneggiare il capitale e il suo dominio, altrimenti verrebbero schiacciati istantaneamente. Non puoi crescere tanto da danneggiare la Coop: se lo fai la Coop ti fa chiudere. È il solito vecchio problema che ha causato il fallimento del socialismo utopistico, non si può costruire il socialismo nel capitalismo. A meno di usare queste esperienze come teste di ponte verso la ricomposizione di classe, come via per avvicinare, anche attraverso le pratiche produttive nuove, produttori e consumatori, in quel caso quando si arriva allo scontro frontale col capitali si può contare almeno su una forza di massa. Tutto ci riporta in fondo al problema del partito: è sempre più indispensabile costruire un’organizzazione politica che lavori per la ricomposizione di classe.

Un’ultimo inciso circa il fatto che la battaglia per il cibo è talmente importante per il capitale che non si fa scrupoli ad usare anche mezzi illegali. A maggio, poco dopo che erano stati messi i sigilli all’osteria di uno dei più antichi centri sociali di Roma (Corto Circuito) un’altro centro sociale, SCuP è stato sgomberato dalla proprietà pochi mesi dopo aver costruito un centro di distribuzione settimanale col circuito TerraTerra in aggiunta al mercato della prima domenica del mese. Il centro ospitava anche corsi di autoproduzione domestica di cibo (mozzarella, yogurt, pane, ecc.) e un’osteria popolare. Si trovava in uno stabile proprietà di un’agenzia privata che possiede anche un capannone industriale senza finestre e servizi igienici (dunque fuori regola) dove tiene i nomadi sgomberati dal campo di ponte mammolo al prezzo per il Comune di 600€/cad. SCuP era già stato sgomberato un anno prima ma era stato prontamente rioccupato, questa volta ciò non è stato possibile perché insieme alle forze dell’ordine sono arrivate le ruspe della proprietà che hanno devastato lo stabile rendendolo inagibile. Il problema è che il posto era sottoposto a un vincolo che ne impediva l’abbatimento. A conti fatti quella mattina chi passava là davanti poteva assistere allo spettacolo delle forze dell’ordine che proteggono privati mentre infrangono la legge.

Sull’ultimo punto: il capitale, nella sua incarnazione farinettiana a sua volta erede di quella glamourous berlusconiana, gioca con grande facilità attraversando il confine tra legale e illegale. Niente di nuovo si dirà. Certo, ma la novità è che se lo rivendicano.

Sul resto: terraterra, mercato che vorrei, genuino clandestino mi sembrano tendere a stessi obiettivi – e dibattersi nelle stesse difficoltà. ( prima tra tutte la legge, che contro di noi che non siamo i farinetti di turno è sempre dura) cerchiamo una ricomposizione tra questi soggetti, in fondo è certamente più raggiungibile nelbreve periodo della ricomposizione di classe…

Ciao, mi sembra una discussione veramente interessante, grazie a tutti.

Io vorrei cogliere al volo l’occasione per dibattere (benevolmente, eh…:)) con Nicola su Slow Food e dintorni. Vado con l’elenco.

“Piuttosto, ha costruito la sua storia sul principio dell’autonomia che in qualche modo è davvero la cifra di molti Slow Food attivi nei vari Paesi. Ogni Paese, in qualche modo, ‘è’ Slow Food a modo suo”.

Ecco, io da esterno ho l’impressione che questo sia anche un limite, nel senso che SF a volte mi sembra un contenitore un po’ contraddittorio. Queste contraddizioni ci sono anche a livello nazionale e locale: ho visto che hai elencato le iniziative che conducete in Calabria e devo complimentarmi, perché in altre realtà locali le pratiche SF sono molto meno incisive e orientate. Ad esempio, nella regione dove abito, SF non ha mai attecchito veramente e le attività delle condotte sono prevalentemente progetti di marketing territoriale più o meno felici. E molto meno politicamente orientate delle cose che fate voi: ad esempio in Calabria vi occupate anche del problema dell’accesso alla terra, altrove le condotte SF se ne guardano bene.

“Slow Food è partita proprio dal piacere, dall’idea in qualche modo eretica che si può provocare un cambiamento anche attraverso il piacere”.

A me quest’idea suona un po’ troppo eretica… Non so se ho gli strumenti adeguati per ricostruire un’archeologia di questa idea, ma il richiamo al “piacere” mi suona proprio edonismo anni Ottanta. E non so che cambiamenti collettivi si possano immaginare assumendo come parola d’ordine un concetto – il “piacere” che mi sembra soggettivo, percettivo, individuale, momentaneo. E non caratterizzante: il cibo “buono, pulito, giusto” induce piacere, mentre lo junk food no? A me la cocacola piace… e la colatura di alici di Cetara (presidio SF) no…

“In questi paesi il piacere è legato all’idea di riconoscimento, di gratificazione e di valorizzazione di intere comunità che si vedono derise dall’avvento dell’agricoltura industriale e della gastronomia senza sapore e senza identità”.

Non è un punto di vista un po’ etnocentrico?

“Anche la possibilità stessa di continuare a vivere in quella determinata zona così come è stato possibile fino a quel momento”.

Ma perché le comunità locali dovrebbero voler vivere in eterno come in “quel momento”? Non hanno al loro interno conflitti, aspettative diverse, dialettica sociale? Non c’è il rischio che diventi una narrazione generalizzante (e tossicissima) tipo “villaggio di Asterix contro i romani”? Esportare sempre la conflittualità all’esterno della realtà che si esamina mi sembra un errore capitale, è la narrazione del “nemico che viene sempre e solo da fuori”, a perturbare un’armonia immaginaria da “migliore dei mondi possibili”. Tra l’altro su Giap se ne è scritto – ricordo da lettore – con frequenza e giusta insistenza.

@Giuliano “Forse tutto è partito dalla geniale intuizione del maestro Luigi Veronelli di portare i vignaiuoli critici dentro il Forte Prenestino e il Leoncavallo”

Mah, io non conosco tutti i testi di Veronelli a menadito, ma quelli che conosco mi sembrano a volte non scevri da contraddizioni. E anche alcune pratiche che aveva proposto, a partire dalle De.Co., mi sembrano piene di punti deboli… Non mi dilungo per non annoiare, ma anche il “maestro” anarcoide può essere discusso, come tutti. Forse è ora di provare.

“(il contadino senegalese) ha il problema quotidiano di creare valore aggiunto sul suo prodotto di qualità per poter ripagare tutti i costi sostenuti per la campagna”

Se imponi al contadino senegalese il modo di produzione capitalistico con l’assillo del “valore aggiunto”, per il contadino senegalese la vedo grigia… “Il profitto medio, e il prezzo di produzione da esso regolato si forma, al di fuori dei rapporti propri della campagna, nella sfera del commercio cittadino e della manifattura”… (Il capitale, III, 3). Ecco, una cosa che non capisco di SF (e non solo) è l’idolatria per il “contadino”, “contadino parcellare” per Marx, “coltivatore diretto” per l’ordinamento giuridico italiano. Rimando al capitolo de “Il Capitale” che ho citato perché ovviamente non posso scrivere di meglio. Aggiungo solo di ricordare quali sono stati, in Italia, i movimenti politici del Novecento che hanno proposto la figura del “coltivatore diretto” e dei piccoli produttori familiari come baluardo della politica agraria nazionale, in contrapposizione alle proposte collettiviste. E mi sembra di ricordare alcune testimonianze raccolte da Revelli ne “Il mondo dei vinti” che descrivevano le conseguenze di queste politiche.

“Sempre Petrini ha ricordato in quella occasione ai suoi interlocutori che è indispensabile una qualche forma di protezionismo alimentare”

Anche questa storia del protezionismo mi suona strana: dazi e barriere doganali non mi sembrano soluzioni di sinistra: il fantasma dell’autarchia e del caffè di cicoria si staglia dietro l’angolo.

“le piccole comunità sperimentano e realizzano pratiche innovative”

Ma perché solo le comunità “piccole”? A me sembra che le pratiche più innovative di cui state parlando vengano tutte dalle aree urbane e periurbane. Non vorrei sbagliarmi, ma l’intuizione che la “campagna” sia disegnata dai bisogni della città in Italia risale almeno a Carlo Cattaneo e agli illuministi lombardi. E dall’illuminismo (non so da quali autori perché sono ignorante) credo che la riprenda Marx. Questa attrazione italiana per i “villaggi di Asterix” invece mi sembra nipote del ruralismo dei movimenti fascisti alla “Strapaese”(vedi anche Quaderno 22 di Gramsci…), che, almeno all’inizio del regime, hanno avuto un certo peso nell’indirizzare le politiche agricole a livello nazionale e locale. Poi credo che un certo modo di intendere l’antropologia culturale e il cd. “folklore” abbia involontariamente contribuito a rimestare le acque.

Ecco, per chiudere con una provocazione stupidotta e paradossale, non è che Petrini rischia di diventare il nuovo Mino Maccari? “Italiano torna alle zolle / Non ti fidar delle mode di Francia / Bada a mangiar pane e cipolle / E terrai a dovere la pancia”. Mi raccomando, però, cipolle bionde di Cureggio (esistono, è un presidio Slow Food: http://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/cipolla-bionda-di-cureggio-e-fontaneto/)

Solo due cosine che l’interlocutore qui non sono io… la questione di “poter vivere come si vissuti fino qui” non mi pare sia da intendere come passatismo ma come conservazione dei propri diritti al cibo e al reddito… In tutti gli interventi di Nicola qui sopra non c’è passatismo. Nei libri di Petrini ne trovi a quintali, invece, ed è una delle cose più fastidiose in assoluto, c’è tutta una teologia della caduta dal paradiso che si presta a (sacrosantissime) critiche.

Il passaggio sullla formazione del prezzo agricolo è puntualissimo, invece, e sarebbe da ricordare a tutti quelli che dicono “oggi la finanza rovina tutto” eccetera. La “sfera del commercio cittadino” è, mutuatis mutandis, la finanza; e dunque il dramma di oggi è presente, in nuce, già allora… Prova del nove? La sfida lanciata dalle corporation finanziarizzate di oggi è su qualcosa che rappresenta l’origine quasi per antonomasia: il seme (agricolo)

Ciao Wolf, due risposte a te. La mia critica non era di passatismo, era + che altro di rappresentazione un po’schematica della questione. Anche tu parli di “conservazione dei propri diritti al cibo e al reddito” come se, prima dell’arrivo della multinazionale cattiva, le società locali avessero sempre un’organizzazione della produzione e della società preferibile e più equa. Non so se sia sempre vero, lasciami il dubbio di verificare caso per caso…

Sui semi, la sfida l’hanno già vinta da un po’:). La maggioranza della biodiversità che vedi in un orto o in un frutteto ha un “genitore” vivaista o sementiere conosciuto e identificabile. La leggenda delle “comunità locali” che si autoriproducono (in gruppo?) le sementi “bene comune” e se le tramandano per generazioni è quasi una narrazione letteraria (almeno in buona parte d’Europa, altrove non so). I sementieri più famosi d’Italia, la ditta Ingegnoli,ti spediscono il catalogo casa dal 1897. Ma anche prima dell’Italia unita la selezione della biodiversità era condotta prevalentemente con logiche capitaliste; questa biografia mi sembra indicativa: https://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Gallesio. La prima normativa europea in materia è degli anni Sessanta, attualmente la tutela del brevetto è di 20 anni. Chi vuole controllare chi ha “inventato” i pomodori che ha nell’orto magari può provare a cercare qui: http://www.sementi.it/tematiche/registro-italiano-varieta-vegetali. Un po’ di storia (poco neutrale, ma vabbè):http://www.prometeusmagazine.org/wordpress/2013/11/11/agricoltura-e-proprieta-intellettuale-un-po-di-storia/. Poi, “paese che vai…”: io nell’orto ho quattro cultivar di albicocche, di tutte posso conoscere con buona approssimazione periodo e zona di selezione (da non oltre un centinaio a pochi anni fa); ad altri le albicocche le hanno portate i Templari: http://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/albicocca-di-galatone/

Giac, sacrosanto. L’idea che ci sia un passato in cui “si stava meglio anche se si stava peggio” è sempre dietro l’angolo – come una tentazione. Epperò è vero – i dati econometrici per quel che valgono lo dimostrano – che la fase attuale del liberismo è particolarmente aggressiva anche verso le agricolture dei paesi più poveri. Quindi c’è uno specifico, che non va trascurato. Uno specifico di peggioramento.

sulle varietà etc sfondi una porta aperta: tanto che ho sempre trovato assurdo il considerare “varietà antica” il senatore cappelli https://it.m.wikipedia.org/wiki/Cappelli_(frumento)

ovvero una varietà con un secolo di vita, ma soprattutto una varietà che prefigura quelle grandi trasformazioni (riduzioni, semplificazioni) varietali che l’apposizione del bigliettino ” con grano sen Cappelli” sul pane vuole suggerire di contrastare o almeno di criticare.

ma, si sa, l’innovazione di ieri è la conservazione di domani – e torniamo a quanto sia illusorio il passatismo e spesso l’idea stessa di passato e ancor più la memoria. Ciò che importa è quindi sempre vedere chi vince, chi perde e, di conseguenza, da che parte stare

Roma è un posto bizzarro anche per chi ama la complessità.

Il complesso di avvenimenti che storicamente ha caratterizzato la città nel corso degli anni dal punto del cibo è stimolante, interessante e non dovrebbe essere approcciato con superficialità; è un problema e vorrei magari che ci si riflettesse anche qui anche dopo anche con calma.

– La struttura agricola che circonda la capitale è stata oggetto negli anni a pesanti lottizzazioni (in termini di distribuzioni delle terre) sia sul “bio” sia sul “convenzionale” (agricoltura con utilizzo di pesticidi, diserb, etc), questo rende l’accesso di un certo cibo come quello di terraTERRA piuttosto che altre realtà simili e nuove, come potrebbe essere “Il Mercato che Vorrei” a Casale Falchetti, hanno difficoltà a gestire la filiera di costruzione del prezzo (chiedere ai contadini di ridursi l’autoreddito perché la gente non ha strumenti per analizzare la differenza tra un cibo e un CIBO).

– Orgoglio e Pregiudizio: terra TERRA da anni si difende da critiche sui prezzi, ha sperimentato anche lavori sulla scomposizione dei prezzi e l’auto-analisi sulla scomposizione del prezzo (nelle difficolta e nel distacco generale). La verità è che terra TERRA è una sperimentazione politica con dei limiti, ma che tutti gli spazi sociali o aree della città dove opera sono spesso risultati poco disponibili (per motivi di impegni, priorità del tutto legittime) ad andare oltre al mero evento evento mercato, che non bastava e non basta più. Scoprire che i pochi produttori di terra TERRA che hanno le verdure le possono fare ad 1,50 al kg alcune volte viene rimosso e non si capisce o vuole capire il percorso politico che sta dietro; conoscerlo significherebbe realizzare che non bisogna ascoltare le filippiche dei contadini e basta, ma costruire un percorso in cui si stimola un legame possibile tra campagna e città significa andare altre il mercato, significherebbe parlare della promessa di un inceneritore a fianco all’orto, significherebbe parlare di salario, sfruttamento ed auto-sfruttamento in campagna e città, significherebbe parlare di mutualismo in campagna come in città (andare a lavoricchiare insieme ad un contadino e farsi la spesa con il lavoro, per esempio), pre finanziare un orto, pianificare insieme ai contadini quale cibo etcetc. Mettere terra TERRA al fianco delle politiche di Eataly e/o Slow Fodd personalmente fa’ ridere e fa’ piangere oltre a stancare chi da anni si confronta con questi pregiudizi.

– Parliamo della città: la città vive una situazione di precarizzazione eccessiva è avere salari miseri o incompatibili con la vivibilità di una grande città non significa portare delle persone come noi ad auto-sfruttarsi, ma forse come si diceva forse deve darci uno stimolo creativo a trovare nuove forme di mutuo sostegno e collaborazioni.

– Parliamo di Roma: i mercatini finto-contadini invadono i quartieri sempre più belli e sempre più colorati, contadini fanno compra vendita o si fingono contadini per l’occorrenza, il “bio” di un certo tipo prolifera con con truffe su truffe (Eataly, Coldiretti ed anche cose più vicine alla “buon’anima” della sinistra o addirittura ai movimenti) in buona fede? in cattiva fede? per l’ansia di abbozzare un’alternativa che si basi sul compromesso, andrebbe approfondito…

Fare un mercato contadino oggi per strada è difficile, fare un mercato contadino oggi non basta; la concorrenza tra i mercatini di un certo tipo andrebbe evitata, andrebbe solo affrontato seriamente il paradigma dei sistemi di garanzia partecipativa dei prodotti; per altri tipi di mercati che forzano le parole naturale, bio, salutare mettendo loghi che nascondono menzogne allora quelli andrebbero contrastati…ma da chi? Il contadino è l’unico responsabile dell’autodeterminazione alimentare di una città? o la città dovrebbe dare il giusto spazio e ruolo alle politiche alimentari nell’agenda politica (di politica come atto quotidiano e come processo più ampio) analizzando con cura chi fa’ cosa e perché?

Roma è sotto attacco da gente vestita di un green smagliante che facendo guerre intestine e compromessi sta destabilizzando o distruggendo esperienze politiche molto interessanti come quelle degli CSOA, come gli spazi di verde pubblico, i servizi etcetc questa è l’aria che tira…

E’ riduttivo pensare che non sia il momento di costruire alternative concrete e realmente staccate dal sistema in atto con creativa, soluzioni nuove e spiazzanti che si basino sulla capacità di relazione e legame nuovo in cui il denaro perda peso nella vivibilità di un’esistenza, ma per farlo servono le idee, i contributi e le riflessioni di tutte e tutti…ma anche il loro impegno concreto e nuovo per pratiche destabilizzanti ma completamente alternative al sistema.

Due riflessioni due grazie…

«Mettere terra TERRA al fianco delle politiche di Eataly e/o Slow Fodd»

Non cominciamo una discussione su terraTERRA che sarebbe infinita e fuori tema, ci tengo solo a precisare che non ho detto che terraTERRA e Eataly e/o SlowFood sono la stesa cosa, ho detto solo che hanno UN aspetto in comune, quello che potremmo chiamare “ruralismo”.

«Il contadino è l’unico responsabile dell’autodeterminazione alimentare di una città? o la città dovrebbe dare il giusto spazio e ruolo alle politiche alimentari nell’agenda politica (di politica come atto quotidiano e come processo più ampio) analizzando con cura chi fa’ cosa e perché?»

Queste domande sono molto importanti perché riportano alla questione di fondo: a prescindere dal fatto che sia sbagliato o meno che la lotta per il cibo come lo intendiamo noi sia fatta solo o più che altro o in minima parte a seconda dei casi da parte del contadino dobbiamo chiederci perché il cittadino (o il contadino che continua a coltivare convenzionale facendosi bello colla Coldiretti) non si mobilita oppure come fare a mobilitarlo. Per quanto sia chiaro che il mercatino non basta, credo che rimanga comunque un momento molto importante per stimolare entrambe le parti ad agire anche se d’altro canto potrebbe anche tramutarsi in un momento sedativo della coscienza da parte del cittadino.

Il primo paragrafo è un po’ confuso, potresti spiegarti meglio? Mi pare manchi un pezzo.

Riposto il pezzo che non era comprensibile con le correzioni da pc (ero in cellulare sulla A3 avevo cancellato pezzi del mio post, sorry)

– La struttura agricola che caratterizza la capitale è stata oggetto negli anni di pesanti lottizzazioni (in termini di distribuzioni delle terre) sia sul “bio” sia sul “convenzionale” (agricoltura con utilizzo di pesticidi, diserb, etc), dando poche possibilità di accesso alla terra intorno alla città; questo rende l’accesso ad un certo cibo come quello di terraTERRA piuttosto che altre realtà simili e nuove, come potrebbe essere “Il Mercato che Vorrei” a Casale Falchetti, leggermente più complicato (in termini logistici ed econommici).

Si ha difficoltà a gestire la filiera di costruzione del prezzo e chiedere ai contadini di ridursi l’autoreddito perché la gente non ha strumenti per analizzare la differenza tra un cibo e un CIBO.

Gli altri argomenti posti meriterebbero riflessioni più ampie con contadini e cittadini perché servono scelte condivise e partecipate per creare pratiche che permettano di responsabilizzare antrambe le categorie di attori soc.

leggo con interesse tutti questi commenti molto interessante!!!

http://food24.ilsole24ore.com/2015/08/filiera-corta-e-trasparente-cosi-zuegg-crea-al-sud-il-piu-grande-frutteto-del-mediterraneo/

Al di là della marchetta de “Il Sole 24 Ore”, questa storia mi ricorda, per associazione di idee, l’intervista a Farinetti che voleva trasformare il sud in un immenso villaggio-vacanze da cedere in subappalto ad investitori stranieri.

[…] approfondire: – http://www.ilmegafonoquotidiano.it/libri/la-danza-delle-mozzarelle – Il cibo, il consumo, il conflitto. Dialogo tra Wolf Bukowski e Nicola Fiorita su Slow Food, #Eatal… – Intervista a Wolf Bukowski: Eataly, Slow Food, Coop e la sinistra di facciata – Stay FICO, […]