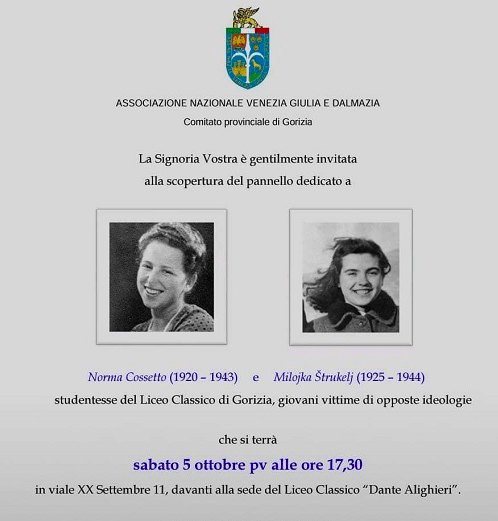

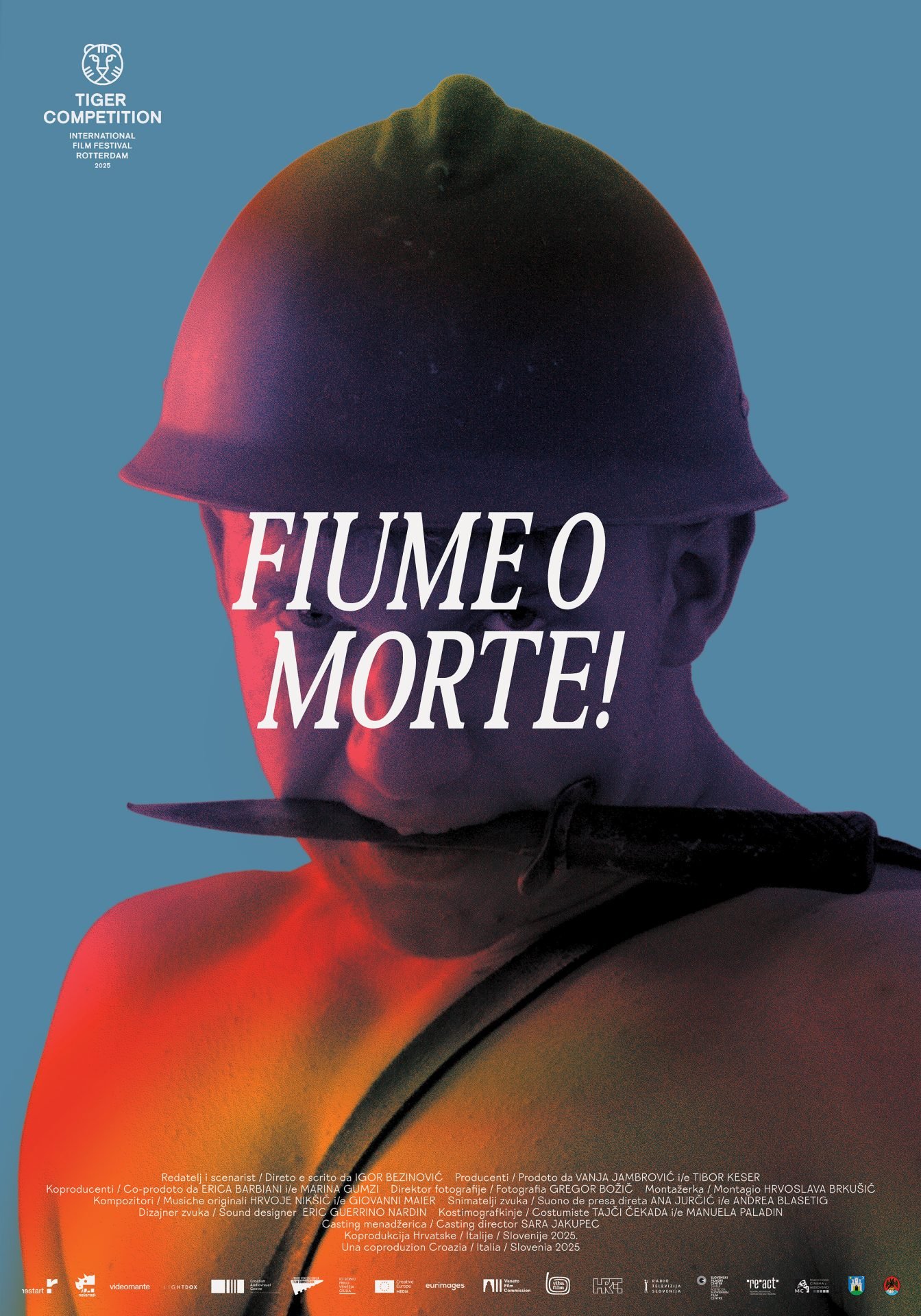

La locandina del film. Il trailer è qui.

[WM: Fiume o morte! di Igor Bezinović, fresco vincitore del Festival di Rotterdam, è un’opera extra-ordinaria sotto ogni aspetto. Il film ricostruisce la cosiddetta «Impresa di Fiume» del 1919-1920 da una prospettiva finalmente non italocentrica, mettendo in atto a sorpresa il «talking back» della letteratura anticoloniale e decoloniale: il rovesciamento del punto di vista, la contronarrazione, qui affidata alle memorie – familiari, d’archivio, urbanistiche, architettoniche – della città stessa, la Fiume/Rijeka che allora fu invasa.

Gabriele D’Annunzio e i suoi legionari agirono in avanscoperta, da punte di lancia dell’imperialismo italiano nei Balcani. Il blitz intendeva rimediare alla cosiddetta «vittoria mutilata» nella prima guerra mondiale. «Mutilata», perché alle trattative di Parigi il Regno d’Italia non era riuscito a prendersi tutte le terre ex-austroungariche a cui puntava. Mancavano all’appello Fiume e il Quarnaro (o Carnaro, come un tempo si diceva), nonché la tanto agognata Dalmazia.

A partire dagli anni Novanta è stato in voga rivalutare “da sinistra” o in senso “libertario” l’occupazione di Fiume. Di tali letture, nella puntuale recensione che oggi pubblichiamo, il gruppo di lavoro Nicoletta Bourbaki rileva l’infondatezza e l’angusto italocentrismo. L’ignoranza delle fonti non italiane è tutt’uno con l’indifferenza per gli abitanti di Fiume/Rijeka di lingua croata, ungherese, tedesca, ma anche italofoni contrari all’annessione. Non viene proprio alla mente, soggettività escluse a priori, tacitamente dichiarate inesistenti. Quel che provarono e subirono non ha importanza.

A essere rimosso dal quadro è l’aspetto imperialista e soprattutto razzista di quell’invasione. Per fare un solo esempio, ecco come si esprimeva D’Annunzio nella Lettera ai Dalmati, 1919:

«Il croato lurido s’arrampicò su per le bugne del muro veneto, come una scimmia in furia, e con un ferraccio scarpellò il Leone alato […]. Quell’accozzaglia di Schiavi meridionali che sotto la maschera della giovine libertà e sotto un nome bastardo mal nasconde il vecchio ceffo odioso…»

Contro gli odiati «s’ciavi» i legionari di D’Annunzio compirono aggressioni squadristiche e veri e propri raid, come quello contro il villaggio di Baška, sull’isola di Veglia/Krk.

Quando, tra grandi sospiri di sollievo dei fiumani, i legionari dovettero levare le tende, Fiume/Rijeka divenne una città-stato autonoma, ma durò poco. La fuga in avanti di D’Annunzio aveva anticipato le ulteriori espansioni a est dell’imperialismo italiano: nel marzo 1922 un colpo di stato di ispirazione fascista rovesciò la giunta autonomista di Riccardo Zanella e nel gennaio 1924 Fiume/Rijeka fu annessa all’Italia. Quanto alla Dalmazia, fu presa nel 1941, con l’invasione nazifascista della Jugoslavia. Che D’Annunzio, morto nel 1938, non poté vedere. Fece però in tempo a celebrare come coerente prosecuzione della sua «impresa» – e aveva ragione – l’invasione fascista dell’Etiopia.

Fiume o morte! talks back, ci rimpalla il discorso. Lo fa da Oltreadriatico e da angolature inattese, squadernando stereotipi e, soprattutto, lo fa collettivamente. L’effetto è vivificante.

In occasione dell’arrivo – ormai imminente – del film in diverse città italiane, la Federazione delle Resistenze sta organizzando iniziative e dibattiti. Consigliamo di tenere d’occhio il sito e/o il canale Telegram.

Buona lettura, buona visione, buoni incontri.]

di Nicoletta Bourbaki *

Il regista fiumano croato Igor Bezinović racconta che il suo film di imminente uscita intitolato Fiume o morte! documenta la prima volta in cui un saluto romano venne ripreso e impresso su pellicola. Era il settembre 1919, la scena si svolgeva nella città di Fiume/Rijeka e a tendere di fronte alla cinepresa il braccio destro nel saluto che appena tre anni dopo sarebbe diventato il marchio distintivo del fascismo italiano, e poi anche del nazismo tedesco, era il poeta e drammaturgo italiano Gabriele D’Annunzio. Prosegui la lettura ›