di Wu Ming 5 *

Da qualche tempo giro con vecchi compagni e i nostri percorsi sono quelli di più vent’anni fa. Bologna non cambia, e proprio per questo le periferie non dormono. Benché i consumi culturali siano diversi, incomparabili rispetto a quelli degli anni di cui parliamo, e benché il cibo mentale e ideale di cui ci si nutre sia dissimile, difforme, a me pare sempre che le strade abbiano qualcosa di preciso da dirmi. L’asfalto e il cemento, il ferro e la vegetazione inurbata, i volti, i vestiti e le andature degli uomini e delle donne: l’esperienza dei sobborghi è tra quelle fondamentali, per me. La mia formazione è Periferia.

Quando stavo in Bolognina, godevo di un punto di vista privilegiato sulle scelte e sulle opzioni stilistiche dei giovani immigrati asiatici, in particolare filippini. All’inizio del secolo in corso, stavano sviluppando una propria via all’Hip Hop, nell’indifferenza generale. Bologna infatti considera esistente solo quanto accade in centro, prossimi all’ombelico turrito. Fuori, esiste solo disagio, cronaca nera. Dentro, solo il problema del “decoro” e del “degrado”. Non è niente di nuovo.

E’ sempre stato così. Gli eroi erti alla difesa della nostra bella città e del suo esemplare modo di vivere sono sempre esistiti.

La mia città è immutevole, e le periferie sono un luogo fecondo, come nel 1979.

Si parte dunque da un luogo, che è anche un punto di vista. Bologna-laboratorio, la fase post-marzo settantasette, il Piano Giovani: reliquie da un tempo in cui qui esiste una politica culturale di sinistra e un’opposizione di estrema sinistra a quella politica.

Trasportandosi mentalmente a quell’epoca, sorge facilmente un errore di prospettiva: non sono ancora gli anni Ottanta questi, e non sono anni Settanta. Territorio ibrido, anni-embrione, un cono d’ombra, un luogo della storia recente dove si intrecciano rapide ucronie, traiettorie di fuga, futuri alternativi abortiti, strozzati, evaporati. Prima degli anni ’80 passati alla storia dello stile, agli anni ’80 della vulgata e dei revival, sono esistiti altri anni ’80.

Circa 1978-1979. Il decennio che si avvicina è accompagnato da un’aura di densa aspettativa. Una forza cogente, una necessità culturale, stilistica. Obbligati alla diversità, votati alla distanza, lontani dalla generazione dei fratelli maggiori, quelli che hanno creduto o hanno finto. Si abbandona un modo di vita, un modo d’essere. Lo si deve abbandonare. Uno su cinque è tossico di roba. Le altre droghe sono difficili da reperire. Gli acidi sono più potenti.

Qualcosa giace alle spalle, ingombrante. Chi segue il rock ha un’ idea precisa di che cosa il passato sia: una gerontocrazia di superstar indulgenti, boriose. Questa è una precisa metonimia. C’è stato il punk, è vero: ma è superato, ormai, e si cerca di prefigurare “la musica degli anni ‘80” (un giro di frase ripetuto in maniera ossessiva: la musica degli anni ’80, la musica degli anni ’80, come un mantra, come un paio di corna che serve a proteggerci, in buona misura, dall’Italia, dalle bombe e dal calcio, e lì dentro c’è Eno, Bowie, chissà perché Peter Gabriel, certa musica tedesca). Si conia un termine: After Punk. All’epoca le scarne riviste che si occupano di rock sono un faro. Le parole dei critici sono in qualche modo decisive. Esistono medici compiacenti e firmano ricette per pastiglie velocizzanti.

Sensazione di uscire dalla propria pelle, strana attitudine stoica, visionaria. Un nuovo ethos permea le scelte dei più attenti. E’ la stessa urgenza del punk. After Punk però non va bene, perché per molti il punk è già divenuto innominabile. After Science, mezzo titolo di un album di Brian Eno: funziona molto meglio. C’è tutto: l’idea di essere di colpo oltre il novecento, di aver attraversato una soglia. C’è l’aspettativa per l’avvenire: No Future sembra solo uno slogan sguaiato. L’aspettativa per l’avvenire, noi solo ora sappiamo che è antistorica. Così come la paura.

Una costellazione di segni prende coerenza. Bowie, Eno, i Talking Heads. La musica tedesca riassunta nei Kraftwerk. Gli Ultravox prima degli anni ottanta. I Chrome, I Tuxedo Moon. Il sorgere della video arte. La fantascienza, che è ancora un consumo giovanile di massa. Berlino sostituisce Londra e New York. E’ cool essere europei.

Si presentono mutamenti epocali. Il futuro incombe sul passato, e lo si immagine a partire dai materiali, dagli oggetti, dall’abbigliamento. Tornano di moda le fibre sintetiche degli anni ’60. I tagli di capelli si ispirano a un momento europeo medio che deve funzionare come sintesi del secolo. La copertina di Trans-Europe Express, Kraftwerk, 1977, illustra bene la tendenza. Compare il retrofuturibile, categoria che si dimostrerà feconda, pervasiva, tanto da rasentare l’onnipresenza e divenire inquinante. Tutto questo in un mondo pre-digitale. Le macchine elettroniche per fare musica sono irte di cavi, come un laboratorio da scienziato pazzo espressionista. I computer funzionano a nastro. Gli studi di registrazione sono analogici. Da poco le macchine degli sbirri sono bianco-azzurre. Appena prima erano verde militare. Si telefona nelle cabine, utilizzando il gettone. Dal nostro punto d’osservazione, è un mondo ancora in bianco e nero.

Così, con una nuova estetica che deve essere la summa di un intero secolo, si pensa di chiudere il conto con gli hippie, i freakettoni, di uccidere floreali utopie, di compiere quanto il punk rock aveva iniziato.

Il punto è che fino a un certo momento della storia dello scorso secolo, la sensazione di un corso delle cose è precisissima. Le idee di nuovo e vecchio sono precisi avvertimenti, sensazioni nel corpo, modi di muoversi, di ballare. C’è un divario stilistico tra il 1975 e il 1980. Non lo si riconosce ex-post, non sono io a tematizzarlo da qui, sul vertice delle ere trascorse. E’ avvertito in tempo reale, diviene oggetto di rivendicazione, lo si ostenta. In quel tempo remoto, ne siamo consapevoli in molti, anche tra noi ragazzetti delle periferie.

Si producono cose, ora, nel tempo che attraversiamo e che siamo, ma i mutamenti stilistici sono frattali, non c’è un mainstream, e così ai nostri occhi il 2004 appare in tutto simile ai giorni che stiamo vivendo.

Il 2 agosto 1980 scoppia un’ala della stazione di Bologna. Il mantra sulla musica del nuovo decennio si dimostra inefficace, patetico. La musica degli anni ’80 è questa, amici. E’ sempre la stessa Italia. In poco tempo comprendiamo che all’utopia e alla cattiva coscienza dei nostri fratelli rischia di sostituirsi l’iperuranio estetizzato degli eletti. Per molti di noi, per quelli come me, della mia età, la New Wave smette di avere senso. Gli anni ’80 veri e propri sono iniziati e, cazzo, non sono tanto diversi, le costellazioni sopra il cielo italico non cambiano, la merda sociale è fitta, ci sono gli scioperi della FIAT, l’eroina a fiumi per le strade, la repressione di quel che rimane del movimento, poveri fratelli maggiori, sempre più dura, cruda, stolida.

E’un’altra fase degli anni ’80 “prima” degli anni ’80. Improvvisamente le chitarre distorte acquistano un nuovo senso, e anche l’estetica e l’etica del punk, che va via via sempre più politicizzandosi. Si concepisce l’inconcepibile, si prendono sul serio parole d’ordine avanzatissime. Autoproduzione. Autogestione. Occupazione di case, sulla spinta dell’esperienza dei Kraakers olandesi. E’ un biennio fecondo, gli anni del primo 45 giri della storia del punk italiano, Schiavi nella città più libera del mondo, registrato in diretta, con un registratore a bobine.

Quel che si conserva della fase precedente, mentre la New Wave diviene ubiquitaria, fenomeno di massa, anticipazione dell’ossessione stilistica che riteniamo tipica degli ’80, è una certa attenzione per l’estetica delle avanguardie storiche, specie del futurismo.

L’ossificazione di questo magma coincide con l’entrata nei “veri” anni ’80, che coincide con la vittoria della nazionale ai mondiali di Spagna. La stilizzazione, la divisione in fazioni, la chiusura dei ranghi, le bande giovanili.

Un’ultima considerazione. Benché tutto appartenga a un flusso incessante, e benché la vita urbana sia per eccellenza votata all’attività, è un pregiudizio che il paesaggio della città muti nell’arco delle esperienze di una sola vita. I punti di riferimento non mutano. Non si stenta a riconoscere i luoghi noti anche quando ci si torna a distanza di anni, dopo lunghe assenze e soggiorni sotto altre stelle. La messa in opera, la ristrutturazione, il pubblico lavorio: sulle costole della città si innervano nuovi snodi e nuove strade, cambiano i sensi unici e si cerca un governo dei flussi, sorgono nuovi edifici, casamenti, palazzine d’uffici privi di qualunque ambizione, piani di vetro e cemento quasi a misura d’uomo, tremebondi, rispettabili, attenti a non turbare il rosso dormiente dei mattoni.

In periferia, lì è un po’ diverso. Non ci sono patrimoni da salvare, lo scempio è già avvenuto. Lo stupro sociale è cementificato, è il senso e la logica di quel che vedi, ma se passi veloce, in macchina, e non ti fermi, ebbene tutto questo quasi non si avverte. Tutto sembra quasi indolore. Proprio come un tempo.

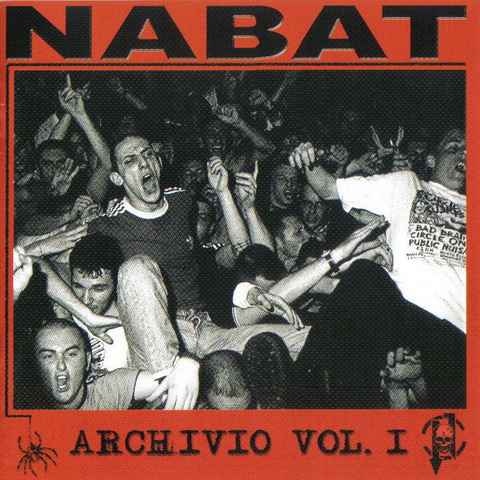

| Nabat, Italia degli sfruttati, 1985 (4’46”) | [mp3_embed playlst=”http://www.wumingfoundation.com/suoni/Nabat_Italia_degli_sfruttati.mp3″] |

.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Bell’articolo, da leggere assieme a *Gli altri anni ’80 del nostro scontento* di WM1, http://www.wumingfoundation.com/italiano/outtakes/anniottanta.htm

Gli ’80 iniziano con la strage alla stazione di Bologna, WM5 fa benissimo a puntualizzarlo, e vanno interpretati in continuità e non in contrapposizione ai ’70: altrimenti si rischia di vederne solo l’aspetto più superficiale, affluente-craxiano-berlusconiano, ideologia dominante ancora oggi.

Ricordi personali: i miei anni ’80 furono un tentativo (abbastanza folle e velleitario) di costruirmi un bunker di resistenza individuale contro l’ideologia dominante. La mia postazione di estrema retroguardia: vivevo in un paese del meridione ad alta densità mafiosa, non ho avuto amici fino a tutto l’86, non conoscevo la controcultura post-punk e comunque, nel mio isolamento, non l’avrei capita. I miei materiali di costruzione: umanesimo borghese, quel tanto che era alla mia portata, più frammenti di cultura operaia, relitti del grande naufragio dei ’70. Chopin contro “I like Chopin”. (Gli anni ’90 e l’università al Nord furono per me una liberazione e l’inizio di una corsa ad ostacoli per recuperare il terreno perduto: corsa che continua ancora oggi, sostanzialmente).

Il punk è *quanto di più lontano possibile* dalla mia indole e dal mio modo di pensare. Ma che emozione, questo brano dei Nabat che ascolto ora per la prima volta! “Rapide ucronie, traiettorie di fuga, futuri alternativi abortiti, strozzati, evaporati”. Sì, dev’essere questo. Se persino “altri anni ’80” erano possibili, allora anche l’oggi… (Grazie per l’ospitalità e per aver suscitato e supportato queste mie divagazioni a carattere personale, comunque).

Ciao regazz

non è per fare lo scassacazzi ma via mail questo articolo per essere goduto fino in fondo (sentire i nabat) richiede di scaricare PER FORZA il Quick Time Player. Con Quick Time Alternative non va…

E’ una minchiata e alla fine l’ho scaricato però per onestà intellettuale ve lo volevo dire!!

Oi! Oi! Oi!

salumi

Pensa che manco lo sapevamo, che nel feed/mail ci finiva anche l’mp3! Grazie, buono a sapersi.

minkia che classe i Nabat…. avevo una loro cassetta spettaccolare…..

Oi Oi OIIIIIIIII

Davvero un biennio fecondo, il primo degli anni Ottanta. La musica che averli conservati, quei dischi e quei nastri che ti passavano per le mani e oggi magari valgono sul mercato dell’usato (ma io certi nastri Harpo’s Bazar col cazzo che li do via), gli ultimi rantoli della politica militante, e concerti ogni settimana qua e là. Le occupazioni col ferro che ti cascava giù per terra dal giubbotto in pieno centro e il risiko ad aspettare la pula per la denuncia, le cooperative di autocostruzione, e chi non occupava preoccupava. I raduni punk di mezza Italia ai giardini della Manifattura, o a porta santo Stefano. Molti li hanno attraversati, si sono immunizzati, e li ritrovavi anni dopo negli uffici del comune, o in qualche società finanziaria, o nella banda-Minoli, o nelle cooperative del business del divertimento tipo Altercoop. A qualcuno invece questa specie di varicella è rimasta nei gangli, ritorna su come un fuoco di sant’Antonio, e non c’è verso di toglierla dal sistema nervoso. Siamo “diversamente nervosi”. Dieci giorni fa ho trovato e comprato Nabat Archivio 2, non potevo lasciarlo lì.

Eh sì. Un tempo si parlava di spinte propulsive… l’ottobre rosso non spinge più quasi nessuno, al massimo fa da stampella. Per qualcuno invece il ’77, (nel senso di punk rock) e quel ’77 locale che fu la scena bolognese di inizio anni 80 funziona ancora da volano energetico, è come una molla carica da allora, e quando sembra esaurire i giri, ecco che riparte. Però la riflessione da dentro il cono d’ombra deve allontanarsi in qualche modo da quei giorni e da quell’energia per guardare in faccia il nostro quotidiano e provare a redimerlo. Noi dobbiamo funzionare da autocritica del presente, è un compito al quale non ci è dato sottrarci.

Caro Girolamo, qualsiasi sorte la vita abbia riservato nei lunghi decenni che ci separano da quei giorni, non si può proprio essere paghi di un cazzo. Eventuali successi personali, di fronte alle sconfitte storiche, inevitabilmente impallidiscono. So che sei d’accordo con me.

Un pensatore e uomo d’azione comunista del secolo scorso diceva: “di sconfitta in sconfitta fino alla vittoria finale”.

ciao

ve la butto lì, ieri mi hanno proposto di andare a vedere i Cripple Bastards, altro prodotto degli anni ottanta o quantomeno, del genere HC punk più estremo di quegli anni, io mi son detto: “Cazzo si!! sono dieci anni che non vedo un loro concerto!!” e poi mi sono fermato a riflettere che magari a diciottanni te ne fotti, però, a me, i gruppi che si dichiarano apolitici mi stanno proprio sul cazzo.

Eppure se non erro è proprio negli anni ottanta che compaiono i primi gruppi punk e Oi! apolitici e successivamente di estrema destra.

Apolitico fa rima con fascio?

Beh, sì, a questo punto della storia del paese è difficile definirsi “apolitici”. “Antipolitici” magari avrebbe un minimo più di senso. Io credo però che la puzza di fascio si senta quando uno dichiara di “non essere nè di destra nè di sinistra”.

“Ma che senso ha continuare a parlare di destra o di sinistra?” è – nel contesto attuale e soprattutto in Italia – una domanda retorica di destra, punto.

E chi dice “Io non sono né di destra né di sinistra” è, molto semplicemente, di destra, anche se spesso non lo sa.

Poi, certo, c’è una minoranza di persone chi dice: “Io non sono di sinistra: sono comunista!”, oppure: “Non sono di sinistra, sono anarchico!” In questo caso viene rifiutata… “da sinistra” la qualifica “di sinistra”, in quanto parte di una rappresentazione para-parlamentare, borghese etc.

E’ una cosa che ha senso, ad esempio Alain Badiou la spiega molto bene, e in tutt’altro modo l’hanno espressa gli zapatisti, però con ‘sti chiari di luna ideologici mi sembra non molto più di un puntiglio, un cavillo da puristi, una precisazione più “concettosa” che concettuale.

Detto questo, ho visto riaffiorare su YouTube un relitto sonoro pazzesco, varda che roba:

http://www.youtube.com/watch?v=AhfYM1o9i3Q

E questo è un reperto visivo incredibile, che ho visto poco fa per la prima volta.

http://www.laprugnaelettrica.it/immagini%20utili/bologna.jpg

Di che anno è questa foto? Il futuro WM5 (ovviamente non dirò qual è) quanti anni aveva? 15?

Direi sedici. Non vorrei sbagliarmi, è possibile che il contesto sia il manicomio di Imola, siamo nel 1981. C’è anche Steno, vicino all’uscita.

Questa foto non l’avevo mai vista.

Wm5

per fare il precisino: la frase dell’uomo d’azione è di Rosa Luxemburg! :)

Più o meno sì :-) Rosa Luxemburg scrisse:

“L’intera strada del socialismo – se prendiamo in esame le lotte rivoluzionarie – è lastricata di sonore sconfitte. Eppure, al contempo, la storia marcia inesorabile, passo dopo passo, verso la vittoria finale! Dove saremmo oggi senza quelle ‘sconfitte”, da cui abbiamo tratto esperienza storica, comprensione, forza e idealismo?”

Da “L’ordine regna a Berlino”, Rote Fahne, 14 gennaio 1919

Il motto che “riassume” questo concetto viene attribuito da Slavoj Zizek a Mao Zedong, non so se a torto o a ragione, perché non ho trovato una fonte diretta. Curiosamente, in rete diversi credono che il motto sia di… Luis Sepulveda, che invece lo ha solo citato in alcune occasioni.

Ecco a proposito di Nabat (Scenderemo nelle strade ce l’ho ancora su cassatta!! quante emozioni…) su Wikipedia vengono definiti apolitici con tendenze anarchiche (magari WM5 smentisce, però la rete dice così…)

http://it.wikipedia.org/wiki/Nabat

ora chiaramante il contesto storico era diverso, però perchè questo fascino per l’Apolitico? cioè c’è tutta una generazione e forse più, che da quegli anni tra skin e punk l’ha menata con l’apoliticità… era una specia di “terza via”?

Non pastava dichiararsi semplicemente anarchici?

Dichiararsi semplicemente anarchici è una cosa che ormai è concessa più o meno a tutti. E’ un termine usato molte volte in maniera a-significante, come indicazione di una vaga opzione anti questo o quello e non come riferimento a una precisa tradizione filosofica e politica. Allora era diverso, la scelta del nome NABAT e l’iconografia, ispirata alle bandiere anarcocomuniste ucraine del 1917, era pienamente consapevole. Solo che “punk anarchico”, allora, significava tutt’altro.

Il contesto storico è determinante. Allora anarchico, in quella scena, significava anarco-pacifista. A noi sembrava una distorsione in senso hippie-freakettone. Il punk politico era quello e solo quello: solo i Crisis erano su posizione comuniste. Non politicizzati, o apolitici, era quello che altri dicevano di una scena che si autodefiniva, invece, nichilista, in opposizione ai Crass in Inghilterra, ai Raf Punk a Bologna, eccetera. L’opposizione non impediva di sentirsi parte di una scena più vasta che era appunto il punk italiano e mondiale. Siamo attorno al 1981-82.

Il termine apolitico usato come autodefinizione viene fuori dopo, quando la scena propriamente skin incomincia ad essere infiltrata dall’estrema destra. Indica chi non vuole schierarsi politicamente e così (secondo loro) rimanere fedele ai dettami originali dello stile. Poi certo tutta la faccenda dell’apoliticità oggi (e già quindici anni fa) è una menata abbastanza priva di senso.