.

[Si conclude la pubblicazione su Giap degli interventi fatti da WM1 e WM2 alla UNC (University of North Carolina) di Chapel Hill, il 5 aprile scorso. Dopo quello di Wu Ming 1 (“Siamo tutti il febbraio del 1917, ovvero: A che somiglia una rivoluzione”), ecco quello di Wu Ming 2, che fa tesoro di molte discussioni svoltesi su Giap (a cominciare da quella sulle “narrazioni tossiche”).

Le versioni italiane di entrambi gli interventi sono disponibili in un unico pdf. Quelle in inglese in due pdf separati (vedi in calce a questo post).]

– – –

A novembre dell’anno 2010, quando abbiamo proposto il titolo per questa conferenza [*], il problema di distinguere una rivoluzione da qualcos’altro non era di particolare attualità: lo avevamo scelto con un occhio alla nostra produzione di romanzi storici, dove abbiamo raccontato rivolte, rivoluzioni e guerre d’indipendenza.

Nel frattempo, però, i tumulti sono tornati di moda, come non accadeva da oltre vent’anni, e giornali e riviste sono inondati di articoli dove ci si chiede se in Tunisia o in Libia sia in corso una rivoluzione, se il Bahrein, l’Oman o la Siria ne conosceranno davvero una, e via discorrendo.Prima di questa nuova primavera dei popoli, durante lo scorso decennio, il termine che ci interessa era stato accoppiato a colori e nomi di piante per definire una serie di contestazioni elettorali in Serbia, Ucraina, Georgia, Kirghizistan, Iraq e Iran. Oggi è abbastanza evidente che quei movimenti, lungi dall’essere vere e proprie rivoluzioni, erano piuttosto campagne politiche, in alcuni casi non-violente, studiate per rovesciare una maggioranza parlamentare forte e autoritaria. Tuttavia, molti continuano a ricordarli come eventi rivoluzionari e le etichette con i vari colori (arancione, rosa, verde, porpora) sono ormai passate alla storia.

Ancora più indietro nel tempo, il crollo simultaneo dei regimi filo-sovietici dell’Europa Orientale, nel 1989, ha fatto parlare indistintamente di “rivoluzione”, anche di fronte a esiti molto diversi tra loro, come quelli che si produssero in Cecoslovacchia e in Romania.

Siamo dunque di fronte a un fenomeno che non ha caratteristiche chiare e condivise, né tanto meno condizioni sufficienti: i cambiamenti di regime possono nascere da un colpo di stato, da una guerra civile e a volte addirittura dalla normalità politica, mentre una situazione rivoluzionaria può protrarsi a lungo, e incidere nella società, senza sfociare in un trasferimento forzoso di potere.

Come per ogni concetto diacronico, affermare che «x è una rivoluzione», presuppone che x sia una scelta di eventi singoli, allineati uno dopo l’altro lungo il filo del tempo.

Di conseguenza, se volete convincermi che l’ascesa del fascismo è stata una rivoluzione, non potete mostrarmi un filmato della Marcia su Roma e dirmi: ecco, guarda. Dovete andare molto oltre la semplice ostensione di un singolo evento: dovete descrivere un pezzo della storia d’Italia. Anzi, dovete andare anche oltre la descrizione e collegare tra loro tutti gli elementi narrativi della “pentade” di Kenneth Burke: attori, azioni, scopi, scene, strumenti. In altre parole, dovete produrre un racconto di quella vicenda che rientri nel genere “rivoluzione”. Un genere dai confini piuttosto sfumati, sul quale storici e filosofi hanno prodotto diverse teorie contrapposte. Ma forse, come direbbe Wittgenstein, un concetto confuso è proprio quello che ci serve.

Altri grandi eventi storici, al contrario, hanno confini più netti, e le parole per nominarli si dovrebbero usare con meno incertezze.

Una guerra può dirsi tale nel momento stesso in cui un governo la dichiara, o quando un esercito spara a più riprese contro un altro esercito, ed è per questo che il presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano, si è reso ridicolo quando ha affermato che il nostro paese non è in guerra contro la Libia di Gheddafi. La guerra è auto-evidente, anche quando non la si vuole chiamare con il suo nome, e si preferiscono termini meno compromettenti come no-fly zone. Una guerra può essere oggetto di valutazione morale, non ontologica. Certo, come per tutte le parole, esistono usi allargati anche del termine “guerra”, che permettono agli storici di chiamare un lungo periodo di ostilità “Guerra dei Trent’anni”, oppure “Guerra Fredda”, ma al cuore di queste accezioni più libere, esiste un senso stretto ben definito. Se qualcuno mi dicesse che la “Guerra Fredda” non è stata davvero una guerra, gli farei alcuni esempi concreti: dalla Corea all’Ungheria, dal Vietnam all’Afghanistan, a Grenada.

Al contrario, se voi mi diceste che in Tunisia non c’è stata una vera rivoluzione, dovremmo prima di tutto confrontare le nostre idee di rivoluzione, quindi le nostre narrazioni di quella vicenda particolare.

Questo significa che per distinguere una rivoluzione da ciò che non lo è, abbiamo bisogno di un buon concetto euristico, da un lato, e di una buona narrazione, dall’altro. Storici, filosofi e sociologi possono aiutarci ad approntare il primo, mentre romanzieri e cantastorie possono dirci qualcosa della seconda. Anche perché non è questo l’unico legame che esiste tra narrazione e rivoluzione, e prima di procedere con l’analisi, vorrei elencarne almeno altri due.

Il primo è che entrambe ruotano intorno alla violazione di una norma. In una sequenza di eventi canonici non c’è storia e non c’è nemmeno rivoluzione. Senza una potenziale rottura del mondo ordinario, il gioco narrativo non vale la candela. La rivoluzione nasce dalla stessa dialettica che fa da perno per qualsiasi racconto: quella tra conservazione e cambiamento, tra ciò che è stato e ciò che potrebbe essere.

Secondo, ogni rivoluzione è anche un tentativo di raccontare il mondo con nomi e concetti nuovi, sia sul piano simbolico (come ad esempio per la riforma del calendario durante la Rivoluzione Francese), che su quello materiale, con leggi, soggetti e diritti prima sconosciuti. Non a caso, i fautori di un colpo di stato cercano spesso di giustificare sé stessi attraverso cambiamenti semantici che scimmiottano questa necessità rivoluzionaria.

Giunti a questo punto, mi sembra evidente che per occuparsi della rivoluzione occorre maneggiare molti più materiali narrativi di quanto potrebbe sembrare a prima vista. E all’interno di questi materiali, di questi mitologemi e di queste retoriche, vorrei individuare quali cortine fumogene possono confondere lo sguardo, avvelenare la narrazione e impedirci di distinguere tra una rivoluzione e ciò che non lo è, o meglio: tra una narrazione tossica della rivoluzione e una narrazione salubre, aperta, fedele al suo scopo.

Narrazioni tossiche

Per cominciare la ricerca, dobbiamo chiederci cosa significa essere “fedele al suo scopo” per una narrazione che intende riferirsi alla realtà.

Si potrebbe rispondere che essa dev’essere vera, ma poi bisognerebbe spiegare di quale verità stiamo parlando, se della verità come corrispondenza con i fatti – spesso invocata da politici e giornalisti – oppure della verità come coerenza interna a un paradigma, che troviamo all’opera nelle scienze o in matematica.

Nel caso di una narrazione credo sia meglio parlare di “verità poetica”, la quale non dipende dalla semplice rappresentazione dei singoli fatti, ma riguarda soprattutto il loro significato complessivo. Una narrazione è tanto più “vera” quanto più aumenta la nostra consapevolezza, la nostra comprensione (in senso etimologico) di una sequenza fattuale. In altre parole, mentre la pura cronaca si limita a descrivere i fatti, la narrazione deve anche farli parlare: deve connettere eventi, significati e individui. Una storia, come abbiamo visto, merita di essere raccontata perché insinua l’inammissibile nella normatività quotidiana. Nelle favole c’è un mondo ordinario in crisi e un eroe che parte per il mondo straordinario, allo scopo di staccarne un pezzetto e riportarlo al villaggio. Ogni storia nasce da un “what if” (cosa succederebbe se…?) e così facendo introduce una dimensione eventuale e congiuntiva nel regno dell’indicativo. Per dirla con Aristotele:

«compito del poeta non è dire ciò che è avvenuto, ma ciò che potrebbe avvenire, vale a dire ciò che è possibile secondo verosimiglianza (eikos) o necessità (anankaion).» [1]

Qualunque racconto dei fatti che vada al di là della pura cronaca e miri a far emergere una verità poetica, afferma sempre a proposito del suo contenuto: “Questo sarebbe potuto accadere”, anche quando sembra dire: “Questo è accaduto”.

Ecco allora che una narrazione tossica, una narrazione che non fa il suo mestiere, è quella che cancella la sua dimensione congiuntiva, nasconde l’ipotesi, cerca di bloccare in tutti i modi la spinta a “raccontare altrimenti”, a pensare altre storie possibili, altre verità poetiche per quell’insieme di fatti.

In questo senso, tutte le storie contengono una dose di tossine, perché – come ha dimostrato George Lakoff con i suoi studi sul legame neurale, «quando tu accetti una particolare narrazione, allora ignori i dati che la contraddicono. Le narrazioni hanno il potere di nascondere la realtà» [2]. Questo non significa che possiamo buttarle via e sostituirle con la fredda e dura ragione. Come abbiamo visto, per identificare una rivoluzione abbiamo bisogno di raccontarla. La proposta di Lakoff è quella di un Nuovo Illuminismo, nel quale «riconosceremo che gli schemi narrativi fanno parte dell’attrezzatura permanente del nostro cervello, ma potremo almeno esserne consapevoli» [3].

Come cantastorie, mi piacerebbe produrre narrazioni che aumentino tale consapevolezza, che limitino il più possibile il proprio potere di nascondere la realtà e che anzi incoraggino narrazioni alternative, fornendo al lettore spunti, appigli, crepe. Credo che un narratore dovrebbe essere leale, non obiettivo. Infatti, per raccontare una storia non possiamo fare a meno di adottare una prospettiva e la cosiddetta obiettività è solo una convenzione stilistica, studiata apposta per occultare questa ineludibile parzialità. Si potrebbe dire che proprio la pretesa di una narrazione “bipartisan” è il primo e più generale veleno che infetta il racconto della realtà. Al contrario, essere leali significa giocare ad armi pari, ovvero stimolare il lettore a farsi narratore a sua volta, con un suo punto di vista, e non tenerlo buono con sonniferi e tranquillanti.

Nel caso specifico della rivoluzione, allora, vorrei capire dove si annidano le tossine e quali scelte narrative contribuiscono a renderle pericolose.

Per farlo, partirò dalla struttura narrativa che il cervello utilizza nel resoconto di un qualsiasi evento, adattandola al caso particolare della rivoluzione. [4]

Prima di tutto abbiamo le Premesse, ovvero il contesto della narrazione. Nel nostro caso, tendiamo a sottolineare la presenza o assenza di fazioni con pretese incompatibili sulla gestione dello stato, la situazione dei diritti umani, la libertà d’espressione, la presenza o meno di una classe lavoratrice, le condizioni di lavoro e i principali bisogni della società civile.

Quindi viene l’Accumulo, ovvero gli eventi che portano all’Evento Centrale: proteste, scioperi, tumulti, disobbedienza civile, reazioni delle forze governative, espropri, diserzioni, azioni dimostrative o simboliche, ecc.

Da queste prime tappe, dovremmo essere in grado di capire lo Scopo, ovvero cosa vogliono ottenere gli insorti, quali sono le loro richieste.

Questo ci aiuta a identificare meglio l’Evento Centrale, ovvero il perno di tutta la storia: nella maggior parte dei resoconti, sembra che la rivoluzione ruoti attorno a un cambiamento di regime.

Ma non è finita, perché l’Evento Centrale genera la Via del Ritorno, ovvero gli avvenimenti che portano il racconto verso la sua conclusione: cosa ne è degli esponenti del regime, chi li sostituisce nell’immediato, i festeggiamenti della popolazione, ecc.

Quindi dobbiamo considerare il Risultato, ovvero la conclusione vera e propria della storia, cioè la trasformazione del contesto socio-politico descritto nelle Premesse. Infine vengono le Conseguenze Ultime, una sorta di epilogo a distanza di tempo, che ci permette di verificare la “tenuta” del Risultato: nel nostro caso dovremmo chiederci quanto a lungo il desiderio di rinnovamento è rimasto in circolo nella società civile o quanto è stato difficile, per il nuovo stato, rinegoziare i suoi rapporti internazionali, senza venir meno ai principi della rivoluzione.

Quella che ho appena descritto è una semplice struttura che si dipana nel tempo. La diacronicità, infatti, è una delle caratteristiche fondamentali dell’arte narrativa. Raccontare significa sempre dar vita a una cronologia, interpretare il tempo, spesso con effetti rassicuranti dal punto di vista cognitivo, perché mettere in fila gli avvenimenti ci dà la sensazione di dominarli, di averli compresi. Tanto che non di rado il semplice nesso temporale si trasforma in un nesso causale, nell’illusione che dire «C segue B e B segue A» sia equivalente a dire che «C segue da B e B segue da C». Più in generale diremo che le sequenze temporali di una narrazione corrono sempre il rischio di essere lette come sequenze necessarie.

Se ieri ho affermato che oggi alle 15 ci sarebbe stata una battaglia navale, la mia affermazione, oggi alle 15, è falsa, poiché la battaglia navale non infuria. Ma ieri, quella stessa affermazione era indeterminata, né vera né falsa, e la narrazione ha il compito di restituirci intatta quella sfumatura d’imprevisto. Occorre evitare la cosiddetta illusione retrospettiva di fatalità, una potenziale tossina presente in qualsiasi racconto. Sotto la sua azione tendiamo a dimenticarci che per ogni istante t ci sono infiniti futuri contingenti e che le narrazioni sono fatte per esplorare un’ipotesi, non per contrabbandarla come inevitabile. Il regime fascista, ad esempio, nel presentarsi come prodotto di una rivoluzione scritta nel destino d’Italia, fece ampio uso di questa tecnica, proponendo come “necessario” tutto il suo percorso, dalla fondazione del Partito alla Marcia su Roma.

Le Premesse

Accade spesso che l’analisi del contesto nel quale nasce la storia venga fatta solo ex-post, perché la rivoluzione scoppia – invece di maturare, come potremmo dire con una metafora migliore – in un paese di cui si sa poco, il quale improvvisamente attira l’attenzione internazionale per via dei tumulti di piazza. Finiamo così per conoscere le premesse solo dopo che ci siamo fatti un’idea di quel che sta succedendo, perché gli eventi incalzano e vanno comunque narrati. Ma se le premesse vengono ripescate in questa sorta di analessi, finiscono per cozzare contro un frame già radicato, invece di contribuire a radicarlo. Qualcosa di simile è accaduto per la Libia, dove le prime manifestazioni sono state subito inquadrate nella cornice “rivoluzioni in Nord Africa”, e soltanto quando Gheddafi ha mostrato di poter resistere molto più a lungo di Ben Ali e di Mubarak, allora ci si è accorti della differenza, e ci si è affrettati a motivarla con le peculiarità dello scenario libico. A quel punto, come si dice in italiano, la toppa è stata peggiore del buco, e si è arrivati ad attribuire un’importanza fondamentale alle divisioni claniche e territoriali dei libici, accantonando del tutto l’elemento della protesta spontanea, politica e universale.

Bisogna ammettere che in Occidente, prima di queste sollevazioni, la conoscenza della società civile tunisina, egiziana, libica, mediorientale, era tutta schiacciata sulla vulgata secondo la quale un paese arabo è un paese musulmano, e un paese musulmano è un paese dominato dalla religione. La società civile, pertanto, si divide tra fondamentalisti e moderati, ma è comunque la religione l’unica chiave per comprenderla e impostare un dialogo.

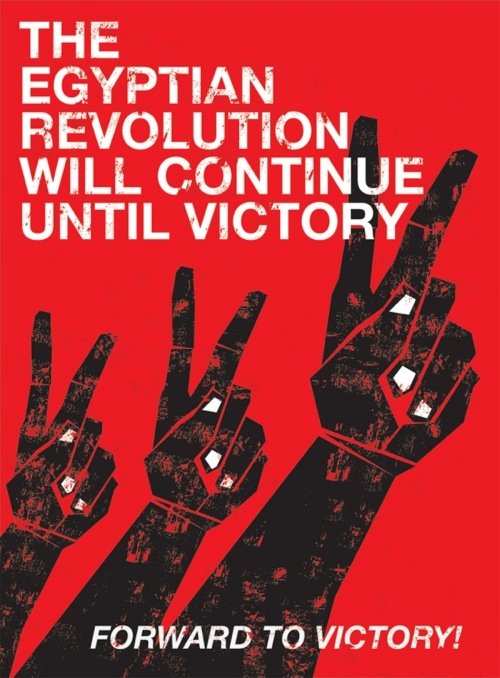

Per nostra fortuna, se c’è un regime che è stato rivoluzionato in questi mesi, quello è il nostro regime di discorso intorno al mondo arabo e ai musulmani. Gli eventi di Tunisi e di Piazza Tahrir hanno mandato in pezzi la narrazione tossica delle premesse imperniata sul teorema dello scontro di civiltà (anche se per diversi giorni, proprio quella narrazione tossica ha impedito a molti commentatori di capire ciò che stava succedendo e li ha spinti a cercare invano la leadership religiosa delle rivolte). All’improvviso, i fautori del “dialogo religioso” e del relativismo culturale si sono ritrovati senza bussola, perché i loro concetti, pensati come alternativi rispetto alla contrapposizione tra Occidente e Islam radicale, avevano finito per farle da complemento. Due versioni diverse di quelli che Marco Aime ha chiamato “eccessi di culture”.

Come ha fatto notare Hayrettin Yucesoy:

«il discorso sull’Islam portato avanti dai progressisti, somiglia più o meno alla frase di Maria Antonietta, “qu’ils mangent de la brioche” [Il popolo non ha pane? Che mangi le brioches]. Buoni propositi che rivelano scarsa comprensione e non risolvono i problemi.» [5]

Un altro esempio di narrazione tossica delle premesse è la mitopoiesi costruita da T.E.Lawrence intorno alla cosiddetta “rivoluzione araba”. Tra il 1915 e il 1916, gli inglesi attaccarono l’Impero Ottomano a Gallipoli e in Mesopotamia, incontrando una resistenza imprevista. Questo scoraggiò le società segrete arabe, che speravano nella guerra per aprire un fronte interno indipendentista. Tali società erano formate da borghesi e da ufficiali dell’esercito e avevano le loro basi in città come Damasco, Baghdad e Aleppo. Di fronte all’intiepidirsi dei loro propositi rivoluzionari, gli inglesi, che di quella rivoluzione avevano un gran bisogno, decisero di rivolgersi ai beduini dell’Hejaz. Nell’introduzione ai Sette Pilastri della Saggezza, Lawrence giustifica questo cambiamento di strategia con un’operazione ideologico-poetica intrisa di orientalismo. Spiega che la forza degli Arabi nasce e vive nel deserto, non nelle mollezze cittadine. E’ nel deserto quindi che deve svilupparsi la rivolta, grazie a una koiné di tribù nomadi, tenute assieme dalla lingua e dalla fede nel Corano.

Raccontando in questo modo le premesse della rivoluzione, Lawrence dimentica di dire che quelle tribù erano buone per sollecitare le fantasie romantiche occidentali e per dare filo da torcere ai Turchi con la guerriglia, ma non avrebbero mai portato a termine una rivoluzione, ricavando la Grande Arabia dalle rovine dell’Impero ottomano. Esse – a differenza degli arabi di città – non erano affatto interessate a costruire una “nazione”, tanto meno uno “stato”. Soltanto i loro leader, tutt’al più, avrebbero potuto diventare capi nazionali, ma di stati messi in piedi da qualcun altro.

L’Accumulo

Nel raccontare una rivoluzione in presa diretta, siamo soliti tralasciare le premesse e andare subito in cerca di un punto d’origine, che getti luce su quanto sta accadendo: una data da festeggiare sul calendario o da studiare in futuro sui libri di scuola. Qualunque storia ha bisogno di un incipit, ma nella struttura del genere “rivoluzione” esso assume una particolare valenza simbolica e fondativa, come una sorta di peccato originale. La sua scelta non è mai arbitraria, in un istante qualsiasi del continuum temporale: molto difficilmente si sente narrare una rivoluzione con un attacco in medias res. Il più delle volte ci si focalizza invece su un avvenimento che rivela una debolezza delle forze governative. Questo perché, come sostiene Charles Tilly [6], il nostro concetto di “situazione rivoluzionaria” comprende tre caratteristiche: la presenza di fazioni che avanzano pretese incompatibili per il controllo dello Stato, l’ampia adesione della cittadinanza a queste fazioni e l’incapacità da parte dello Stato di rispondere adeguatamente – con le buone o con le cattive – alle loro pretese.

In tutti i resoconti delle rivolte nordafricane, si fa già un riferimento mitico al gesto di un giovane laureato tunisino, costretto a fare il venditore ambulante di frutta, che si è bruciato vivo per protestare contro la decisione della polizia di confiscargli la merce. Il suo suicidio ha spinto molti altri cittadini a manifestare il loro dissenso, con una determinazione che ha spiazzato il regime di Ben Ali.

Un inizio del genere non è soltanto un inizio: è una genesi. Esso ha finito per simboleggiare la spontaneità della rivolta e la sua composizione sociale: proletariato giovanile con un buon livello di istruzione. Così, quando ai tumulti si sono affiancati i lavoratori in sciopero e i vecchi dissidenti del Partito Comunista, il loro contributo è stato minimizzato, perché non si armonizzava bene con la tonalità suggerita dal primo accordo della sinfonia.

Una situazione rivoluzionaria contiene sempre diverse situazioni, produce molteplici cambiamenti, in molti ambiti e in tempi diversi, e focalizzarsi su un punto d’origine rischia di occultarne il carattere plurale.

Un buon racconto della rivoluzione dovrebbe avere come prologo le premesse e come primo capitolo un incipit che non sia un punto d’origine, ma provi a racchiuderne più d’uno.

Italo Calvino ha scritto che «l’inizio è un momento di distacco dalla molteplicità dei possibili» [7]. “Distacco” non significa esclusione o isolamento. Abbiamo bisogno di una soglia che parli anche di quanto lascia fuori.

Anche perché l’eccessiva attenzione a un singolo punto d’origine può farci ammalare di miopia cronologica.

La miopia cronologica si ha quando sopravvalutiamo l’importanza degli eventi più recenti e tendiamo a dimenticarci quelli più remoti.

Nel nostro caso, essa può farci raccontare come “rottura rivoluzionaria”, un evento che invece si trova in continuità con quanto accade da tempo. Ad esempio, il “Giorno della Rabbia” organizzato nella Piazza della Perla di Manama è stato frettolosamente raccontato come punto d’origine della “rivoluzione” in Bahrein, quando nel paese sono molti anni che si verificano proteste simili, silenziate dal fatto che il Bahrein di solito non interessa a nessuno.

Qui, applicato all’incipit, si manifesta un problema che vale per qualunque altro momento della narrazione. Per raccontare una buona storia abbiamo bisogno di scendere nei dettagli, di descrivere eventi singoli, di esemplificare intere tipologie. Ma non appena lo facciamo, questa particolarità rischia di essere letta come emblematica, rappresentativa di una totalità, come in una sineddoche velenosa, dove la parte nasconde l’intero. L’unico antidoto, per un narratore leale, è mettersi sempre in cerca della contraddizione, dell’uno che diventa due e del due che diventa quattro. Ad esempio: il popolo del Bahrein protesta a Manama, in Piazza della Perla, contro i suoi governanti. Alla ricerca di dettagli per arricchire il racconto scopro che questo “popolo del Bahrein” in Piazza della Perla è formato da sciiti e che i governanti sono sunniti. Questi due particolari, da soli, attivano il frame della guerra civile tra sette religiose. E il frame della guerra civile nasconde le altre caratteristiche dell’intera rivolta. Per contrastare questo effetto sineddoche, bisogna continuare la ricerca, inseguire la molteplicità, arrivando a scoprire che nello stesso Bahrein si preparano scioperi di vaste proporzioni, che coinvolgono la Alba Aluminium, la più grande fonderia di alluminio del mondo, il cui sindacato dei lavoratori è capeggiato da Ali Bin Ali, un sunnita. E magari, con uno sforzo ulteriore, scoprire che il dettaglio scelto in prima battuta, la protesta degli sciiti in Piazza della Perla, può essere interpretato come prototipo di un’altra tipologia, perché gli sciiti rappresentano la maggioranza povera del paese, e dunque una ribellione di sciiti è anche una ribellione di classe.

Altro esempio: se qualcuno, in piazza Tahrir al Cairo, avesse bruciato una bandiera americana o israeliana, quel gesto particolare, una volta raccontato da televisioni e giornali, avrebbe assunto senz’altro il valore di una sineddoche: se qualcuno brucia indisturbato una bandiera americana, allora tutti i rivoltosi sono contro gli Stati Uniti, ovvero sono fondamentalisti (è interessante notare come questo meccanismo valga anche in absentia: siccome nessuno brucia bandiere americane all’interno di una grande manifestazione in un paese islamico, allora gli amanti del complotto sostengono che dietro l’intera rivolta dev’esserci la CIA).

Nello scegliere i particolari con cui puntellare la narrazione, siamo anche condizionati dalle regole del genere narrativo che stiamo praticando. Nel caso della rivoluzione, siamo spinti a cercare rivolte di piazza, scontri di potere, repressioni, cambiamenti di regime. A quanto pare, il genere di racconto rivoluzionario al quale il nostro cervello è più affezionato è quello delle grandi rivoluzioni novecentesche: il popolo in piazza, la presa del potere. Non consideriamo che ci potrebbero essere generi diversi di narrazione-rivoluzione. Gli Stati sono molto cambiati dall’ottobre del 1917: forse anche gli stilemi del genere “rivoluzione” dovrebbero evolversi di conseguenza. Anche perché, come già detto, una rivoluzione non riguarda sempre e solo il potere, il controllo dello stato, il diritto di espressione. Una rivoluzione si fa senz’altro per le strade, ma è soprattutto una spinta creativa a cambiare il mondo, a chiamarlo con nomi nuovi, a sperimentare l’impossibile.

Nei giorni scorsi sul sito del Guardian [8] è comparsa una cronologia interattiva delle rivolte mediorientali, con tutti gli stati elencati in parallelo e gli avvenimenti più importanti rappresentati con quattro simboli diversi: protesta/risposta governativa alla protesta; mossa politica; cambiamento di regime; reazione della comunità internazionale. In una gabbia così stretta, la demolizione del Monumento alla perla, nella piazza omonima di Manama, ordinata dal sultano al-Khalifa per cancellare un simbolo della rivolta, è stata catalogata come “mossa politica” quando invece si tratta di una mossa semantica. La rivolta ha cambiato segno a un grande monumento, dedicato ai pescatori di perle del Golfo; lo ha fatto scendendo in piazza, non a tavolino, e a quel punto anche il regime è dovuto scendere in piazza, e non per colpire i manifestanti, ma per colpire i loro simboli, in uno strano rovesciamento preventivo di quel che di solito accade quando crolla un regime: l’abbattimento dei simboli del potere e delle statue del leader.

L’unico tentativo che è stato fatto per raccontare queste rivolte senza guardare soltanto alle piazze, ha prodotto risultati insoddisfacenti: mi riferisco al meme “twitter revolution”, nato durante una potenziale rivoluzione colorata in Moldova e poi trasferito al caso tunisino, con una velenosa confusione tra mezzi e cause. Twitter e i social network sono stati strumenti utili di raccordo e di informazione per le proteste tunisine, ma queste proteste non si sono svolte su Twitter. Come ha fatto notare Tarak Barkawi, «i rivoluzionari in Francia e sull’isola di Haiti, negli anni ‘90 del Settecento, ricevevano notizie gli uni degli altri grazie ai vascelli in servizio regolare tra la Giamaica e Londra» [9].

Le narrazioni tecnofile – nel caso del Nord Africa – hanno avuto come effetto quello di rassicurare chi le ascoltava, di rendere la violazione della quotidianità meno dirompente. Se diciamo che in Tunisia si è sviluppata una “twitter revolution” ci sentiamo più a nostro agio che raccontando una rivolta dura, lontana dalle nostre abitudini, con gente che si brucia viva o si ribella contro il prezzo del pane e dell’olio da frittura. Non diversamente, il sultano Al – Khalifa ha tirato in ballo la TV – le immagini in arrivo dagli altri paesi in rivolta – per giustificare il cambiamento chiesto a gran voce dai suoi cittadini: «Questo non è il Bahrain che conoscevo», ha dichiarato. Dimenticando, per l’occasione, che rivolte simili sono in corso da anni, con centinaia di prigionieri politici torturati nelle prigioni di Manama e dintorni.

Twitter e Facebook sono in un certo senso i Lawrence d’Arabia del ventunesimo secolo: porre l’accento sui social network ci dà la piacevole sensazione che queste rivolte “per la democrazia” siano un sotto-prodotto di Internet, lo strumento democratico e partecipativo per antonomasia, il quale è a sua volta un prodotto dell’Occidente. Dunque, ci diciamo, se l’Egitto si è rivoltato grazie a Internet, allora in fondo si è rivoltato grazie a noi, e tendiamo a dimenticare così che il luogo simbolo di quella rivolta è una piazza, non il cyberspazio, anche perché rovesciare un despota via Twitter non è così semplice: primo, perché l’accesso a Internet può essere bloccato, e infatti è stato bloccato, secondo perché anche i dittatori sbirciano nei social network.

Lo Scopo

Nel definire lo Scopo, un tipico ragionamento tossico consiste nel dedurre dalla natura autoritaria di un regime il fatto che le richieste della popolazione consistano solo nella “democrazia”, nei “diritti umani”, e quindi che la rivoluzione sia finita con l’abbattimento del tiranno, dopo il quale si può invocare una “transizione ordinata”, che tenga a bada richieste più radicali.

Più in generale, è sempre tossica – oltre che narrativamente inefficace – la scelta di attribuire agli attori della rivoluzione un’intenzionalità presunta: per raccontare una buona storia, infatti, bisogna sempre attribuire intenzioni precise ai suoi protagonisti. Chi non ha intenzioni credibili diventa un fantoccio e i fantocci hanno bisogno di un burattinaio. Ecco perché, a cent’anni di distanza, torna sulla ribalta il mito di Lawrence d’Arabia, e l’eroico Occidente deve assumersi il fardello di aiutare l’Oriente a liberarsi da sé stesso.

Questo accade anche perché le storie tendono ad accumularsi le une vicine alle altre, a formare agglomerati, sulla base di somiglianze e richiami. Una tendenza che può aiutare o sviare la narrazione, a seconda dell’elemento che funge da attrattore: può trattarsi di una caratteristica superficiale, che nasconde differenze importanti, oppure di una caratteristica profonda, importante al di là delle differenze.

Ad esempio, l’aspettativa creata dal crollo di molti regimi comunisti nel 1989, ha influito negativamente sul racconto della caduta di Ceausescu in Romania (dopo la quale altri esponenti del partito sono rimasti al potere). In Romania c’erano peculiarità che sono rimaste nascoste a causa di questa narrazione comune. Né ci ha aiutato assimilare quell’evento alla tipica narrazione rivoluzionaria del popolo che giudica il Re. Mentre in Francia la testa mozzata di un monarca stimolò il processo rivoluzionario, nel caso della Romania proprio la condanna a morte dei coniugi Ceausescu è servita a nascondere il furto della rivoluzione, la revolutia furata, come già la chiamavano gli studenti rumeni pochi mesi dopo quel giorno di Natale del 1989.

A risultati come questo può portare anche la focalizzazione del racconto rivoluzionario intorno alla figura del dittatore, la cui caduta è un passaggio spesso necessario, ma certo non sufficiente per qualsiasi progetto rivoluzionario.

Una simile personalizzazione è molto presente anche nei racconti che giungono dalla Libia e rischia di essere responsabile di un nuovo effetto Ceausescu: si toglie di mezzo il dittatore per poter raccontare al mondo l’avvenuta rivoluzione, comodo paravento dietro il quale nascondere uno strisciante ritorno allo status quo.

Un’altra accumulazione narrativa di tipo etno-geografico (il frame delle “rivolte arabe”), non aiuta la nostra comprensione degli eventi che interessano l’Oman. Al momento, in quel paese, non ci sono state richieste di un cambiamento radicale nel regime, tuttavia le proteste più dure sono state a Sohar, il centro industriale più sviluppato del paese.

Un simile indizio potrebbe fornirci una ratio più profonda per mettere insieme le diverse narrazioni e allargare lo sguardo: se in Oman si protesta in un grande centro industriale e in Bahrein scioperano gli operai della Alba Aluminium, in Tunisia i giovani disoccupati, in Ohio e Wisconsin gli impiegati pubblici, mentre a Roma, Londra, Lisbona e Parigi scendono in piazza gli universitari senza prospettive, e in Grecia lavoratori e studenti, allora forse c’è una narrazione più vasta per quel che sta succedendo nel pianeta, al di là del mondo arabo, del Nord Africa e del Medio Oriente. Un’accumulazione narrativa più universale, rispetto alla quale la tossina è invece un racconto a macchie di leopardo, che spezza le connessioni e cerca di separare quel che sarebbe simile, insistendo magari su altre somiglianze.

L’Evento centrale

Il nostro frame dell’Evento centrale rivoluzionario, sempre secondo Tilly [10], è quello del cambiamento radicale ai vertici dello stato e dell’amministrazione, con ampi settori delle forze armate che si dichiarano fedeli al nuovo governo.

Anche in questo caso, il modello è centrato sul potere e sui suoi equilibri, come se avessimo bisogno di individuare un cambiamento stabile definitivo e confidassimo di trovarlo solo negli assetti statali, e non anche negli assetti delle coscienze. Così facendo, potremmo finire per confondere la rivoluzione con un colpo di stato – che è rivoluzionario nell’esito ma non nei modi.

Abbiamo visto negli esempi precedenti come ci siano narrazioni tossiche che mirano a rendere più accettabile l’inatteso, ovvero ad addomesticare la dialettica, tanto quella della rivoluzione, quanto quella tipica di ogni racconto. “Tossica” è una storia che insinua l’inammissibile nell’ordine riconosciuto non per mettere in crisi quell’ordine, ma per addomesticare l’inammissibile, per non farcelo riconoscere.

Esistono anche casi nei quali la dialettica viene addomesticata con il procedimento opposto: ovvero “gonfiando” la violazione della norma, facendo sembrare che il mondo sia stato sovvertito, quando invece non lo è stato, così da far passare per cambiamento radicale quella che in realtà è una conservazione. In altri casi ancora, si gonfia la dialettica sperando che la vera rivoluzione si materializzi dopo l’evento centrale, coinvolgendo una cittadinanza che non vi ha preso parte dall’inizio. Narrazioni intossicate da questo wishful thinking sono state ad esempio la “rivoluzione d’ottobre” di Siad Barre in Somalia, o la rivoluzione verde di Gheddafi.

La Via del ritorno, il Risultato e le Conseguenze ultime

Questa è la parte che più spesso ci si dimentica di raccontare, anche se la sua importanza non andrebbe mai sottovalutata. Ci si dimentica di raccontarla per colpa del nostro cervello, dove ogni tappa della narrazione accende emozioni diverse. L’Evento centrale rivoluzionario è un picco emotivo, che può inondarci di sentimenti positivi o negativi, a seconda delle nostre convinzioni. Difficilmente ci lascia indifferenti, visto che i nostri neuroni specchio si accendono nello stesso modo sia quando viviamo un evento in prima persona, che quando ce lo sentiamo raccontare. Se il sentimento è positivo, dopo l’Evento Centrale il nostro cervello, che ha ricevuto una scarica di dopamina, si prende una specie di pausa post coitum. Se il sentimento è negativo, allora siamo preoccupati o impauriti, e la norepinefrina riduce la nostra capacità di attenzione. In entrambi i casi, rischiamo di raccontare con minore interesse quello che ci appare come un semplice epilogo. Inoltre, il nostro frame dell’esito rivoluzionario, ci spinge a pensare che l’Evento Centrale, ovvero la presa del potere da parte dei ribelli, coincida con il risultato finale della narrazione.

In realtà, la storia insegna che i rivoluzionari, dopo aver rovesciato il regime, fronteggiano situazioni difficilissime e sfide che mettono a repentaglio il loro successo. La narratologia, d’altra parte, ci insegna che un’avventura non finisce mai con la prova centrale, ovvero l’eroe che sconfigge il drago: altri pericoli – e spesso un ritorno in grande stile dell’avversario – attendono l’eroe sulla via del ritorno. Il senso di una storia si misura proprio nella capacità dell’eroe di tornare a casa e cambiare il suo mondo ordinario grazie agli insegnamenti appresi durante prove e battaglie nel mondo straordinario. E’ sulla via del ritorno che l’eroe sperimenta sempre un’ultima prova decisiva, per poter tornare al villaggio con l’elisir. Ed è in quell’ultima prova che l’eroe tragico, di solito, finisce per morire. L’Evento centrale, come rivela il suo stesso nome, è solo metà di una storia e una storia raccontata a metà non può che essere velenosa.

Il vero successo di una rivoluzione dipende dal desiderio di cambiamento che essa riesce a diffondere tra i cittadini, dal livello di creatività che essi investono in questo desiderio e dalla durata temporale di tale investimento.

In una vera rivoluzione questa creatività resta in circolo, non si rapprende appena conquistato il Palazzo d’Inverno. Ed è una creatività condivisa, universale, non imposta dall’alto.

Antonio Gramsci considerava il fascismo una rivoluzione passiva, ovvero una tesi che, accogliendo in sé una parte subordinata dell’antitesi, riuscì a conservarsi e a proporsi come sintesi. Ma il fascismo fu passivo anche perché dovette imporre dall’alto quella creatività che le rivoluzioni non hanno bisogno di pianificare. La rivoluzione semantica fascista fu un colpo di stato contro il dizionario, l’organizzazione del tempo, il galateo… Ridefinì concetti e linguaggi, ma lo fece soltanto a tavolino, e su un tavolino con pochi posti a sedere.

Conclusioni

Abbiamo così completato il nostro excursus in cerca di tossine lungo la struttura narrativa dell’evento rivoluzionario.

Abbiamo visto quali insidie nascondono l’illusione retrospettiva di fatalità, la miopia cronologica, il peccato originale, l’effetto sineddoche, le convenzioni di genere, l’intenzionalità presunta, l’accumulazione narrativa, le macchie di leopardo, l’effetto Ceausescu, la dialettica addomesticata e gonfiata, la stanchezza post coitum.

Il pericolo è quello di intossicare la narrazione oltre il livello di guardia, con il risultato di occultare la realtà e di non capire quel che sta succedendo.

Ma capire, vivere, immaginare e sognare un racconto – grazie all’azione dei neuroni specchio – non sono attività cerebrali tanto diverse.

Capire la rivoluzione e raccontarla in maniera efficace, significa allora saperla sognare, cominciare a viverla, provare a immaginarla.

Grazie.

Wu Ming 2, marzo-aprile 2011

***

WU MING 1 – WE’RE ALL FEBRUARY OF 1917 (47’31”)

WU MING 1 – WE’RE ALL FEBRUARY OF 1917 (47’31”)

An article by Hardt & Negri in The Guardian – Are the North-African uprisings revolutions? – Are 20th century references really that useless? – Looking for a “healthily schizophrenic” narrative of the revolution – Picture yourself in a trench by a river – How the Italian working class instantly grasped the anti-war nature of the 1917 February Revolution – What did the revolution look like in their eyes? – Forked tongues and resonances – Jacques Rancière on In the shadow of young girls in flower – What is “haecceity”? And can a sense of haecceity be conveyed through a narrative? – Enter Vladimir Mayakovsky – Lev Trotsky on Mayakovsky – The 150 Million – Conclusions.

PDF HERE

WU MING 2 – HOW TO TELL A REVOLUTION FROM EVERYTHING ELSE (44’21”)

WU MING 2 – HOW TO TELL A REVOLUTION FROM EVERYTHING ELSE (44’21”)

The “colored revolutions” – 1989 – What is a “toxic” narrative of the revolution? – Retrospective illusion of fatality – The first regime to fall down was our regime of discourse on the Arab world – Orientalism and revolution: T.E. Lawrence – Looking for the “Original Sin” – Chronological myopia – The Synecdoche Effect – A timeline in the Guardian website – The meme of the “Twitter Revolution” – Partial intentionality and the Ceausescu Effect – “Divide and conquer” stories – The Main Event and the Wind-Down – The Result and post-coital tiredness – Conclusions.

PDF HERE

QUESTIONS & ANSWERS (19’52”)

***

NOTE

* “How to tell [about] a revolution [from —]” = “Come raccontare / distinguere una rivoluzione da…”

1. Aristotele, Poetica

2. G. Lakoff, The Political Mind, Viking Penguin, 2008 (tr. it, Pensiero politico e scienza della mente, B. Mondadori, 2009)

3. Ibidem

4. Lo schema che segue è una mia piccola rielaborazione di quello proposto da S. Narayanan come modello computazionale di ragionamento metaforico intorno a eventi complessi.

5. H. Yucesoy, Revolutions: what went wrong in the West?, pubblicato su aljazeera.net il 27.03.11

6. Ch. Tilly, Le rivoluzioni europee, 1492 – 1992, Laterza, 1993

7. I. Calvino, Lezioni Americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Garzanti, 1988

8. Arab spring: an interactive timeline of Middle East protests

9. T.Barkawi, The globalization of revolution, pubblicato su aljazeera.net il 21.03.2011

10. Ch. Tilly, op. cit.

***

Di questi temi si parlerà anche domani, martedì 19 aprile, all’università La Sapienza di Roma.

Di questi temi si parlerà anche domani, martedì 19 aprile, all’università La Sapienza di Roma.

H.16, Aula Amaldi del Dipartimento di Fisica “G. Marconi”

Incontro “Conflitto, rivoluzione, potere. Alla ricerca di un immaginario condiviso”

con WM1 e Geraldina Colotti

Iniziativa a cura del collettivo Militant

Clicca per vedere la locandina

(Nella locandina figura anche Serge Quadruppani, ma per via di un contrattempo non potrà esserci)

WM1 e WM5 saranno a Roma anche il giorno dopo, e prenderanno parte a due eventi diversi, vedi calendario.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Un piccolo commento sull’utilizzo dei social network.

Pensare di fare una rivoluzione con Facebook (!!!!) e Twitter è un po’ da ingenui. Come se il Potere non sapesse utilizzare questi mezzi, sia per bloccare il flusso di informazione che per manipolarlo. Forse è vero, per noi occidentali pensare ad una “Twitter Revolution” è rassicurante. Ci fa credere che chi è sceso in piazza voglia essere come noi, chiedendo Fornarina, MTv ed H&M per tutti.

Un mio amico che è stato in Tunisia, mi ha detto che i social network sono entrati in una seconda fase, portati dalle classi medio-alte. Le persone che arrivavano dalle campagne non sapevano neanche cosa fosse Twitter. Io penso che le eventuali manipolazioni siano state facilitate proprio dai social network. E’ solo un’ipotesi, ma non così paradossale.

[…] dunque a mantenere la promessa: questa notte ci è arrivata la segnalazione del post “Disintossicare l’evento, ovvero: Come si racconta una rivoluzione?“, traduzione italiana dell’intervento di Wu Ming […]

Soccmel, che silenzio! Vi abbiamo intimoriti? :-D

Provo a “rompere il ghiaccio” riallacciandomi al discorso sul tempo della rivoluzione fatto ieri da WM1 all’incontro organizzato da Militant, sperando che presto venga messo online cosi` da permettere a chi non era presente di poterlo ascoltare. Non so se verra` fatto un post ad hoc ma di certo il discorso non e` fuori tema qui. Quando ieri WM1 spiegava come il tempo e` ancora di piu` sincrono e totalizzante nel post fordismo (quello che ci aveva promesso liberta` e flessibilita`… ma ormai tutti abbiamo capito il vero significato di flessibilita`) mi sono venute in mente le scene raccapriccianti di store e grandi magazzini presi d’assalto all’uscita dell’ennesimo *nuovo* prodotto. Ecco, anche in quella che in teoria sarebbe una libera scelta (di massificarsi tra l’altro) del *tempo libero* – altra curiosa invenzione, produce un tempo standardizzato uguale per tutti. Sono perfettamente d’accordo sul fatto che se una rivoluzione non si pone l’obiettivo di stravolgere totalmente la temporalita` quotidiana non puo` definirsi tale.

Ps. mi scuso per gli accenti alla caxxo di can, credo di averlo dimenticato nei passati commenti, ma la tastiera americana ha questo problema.

@Wu Ming: effettivamente piuttosto si!! ;-)

Grande divergenza di pensiero e competenza.

Ho notato molti riferimenti ad autori o scuole di pensiero che non vengono citate direttamente e le vorrei condividere per tentare una sincronizzazione intellettuale.

Sulle teorie narratologiche esposte, c’è sicuramente il riferimento agli studi di J. Campbell (ripresi poi da Vogler in campo cinematografico nel celebre “Viaggio dell’Eroe”). C’è il “transfert” di Lacan in quelle riguardanti la retroattività interpretativa e nelle varie tossine “sineddochiche” ho ritrovato riverberi alla semiologia di Eco e la così detta “deriva interpretativa” di stampo gnostico-ermetica descritta in “I Limiti dell’Interpretazione”.

In ultimo, riguardo al collegamento socialnetwork/narrazione penso che funzioni un pò come un reality show, dove il destino dei concorrenti (gli utenti) non è decretato dal pubblico (i fatti) ma da chi fa il casting (chi dà le notizie), basandosi su una tabella molto simile a quelle di Vogler per il Viaggio dell’Eroe e i personaggi archetipici che si può trovare ben descritta nel libro “Fare Crossmedia” di Max Giovagnoli. Forse il concetto di crossmedia (una narrazione non solo veicolata ma rafforzata attraverso il passaggio fra più medium) può aiutarci ad interpretare l’idea di “rivoluzione” che sta passando fra l’opinione pubblica oggi. Perchè è di questo che si tratta, di rivoluzioni Crossmediali: strada, twitter, tv e di nuovo strada.

Un saluto.

mi e’ venuta questa idea balzana: ho aperto google-cerca-immagini e nella maschera ho scritto “revolution”. e’ saltato fuori questo:

http://www.google.it/search?q=revolution&hl=it&client=firefox-a&rls=org.mozilla:it:official&gbv=2&prmd=ivns&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=vi&biw=1069&bih=605

cioe’ un’ accozzaglia di immagini senza capo ne’ coda. ho riprovato scrivendo “rivoluzione” ed e’ andata un po’ meglio. “revolucion” e “revolucao” meglio ancora. “revolucija” e’ una merda.

in arabo e’ saltato fuori questo, che non so come decifrare:

http://www.google.it/search?tbm=isch&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Ait%3Aofficial&hl=it&source=hp&biw=1069&bih=605&q=%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9&gbv=2&aq=f&aqi=&aql=&oq=

mi sembra abbastanza interessante.

Ho appena finito di leggere l’intervento… davvero stimolante, specie per il sistema immunitario dell’apparato cerebrale…

Trovo particolarmente tossico lo schematismo riduzionistico delle immagini e delle narrazione televisive che filtrano le vicende rivoluzionarie nordafricane… Nei contesti telegiornalistici esse finiscono sempre per figurare come – e ad essere ridotte a nulla più che – la mera espressione istintiva della rabbia di popoli affamati, tenuti in catene da dittatori crudeli e sanguinari (si sente spesso parlare di “rivolte del pane” e simili)… Ciò temo contribuisca in maniera notevole alla penetrazione nell’immaginario collettivo di una visione quasi “preistorica” di tali avvenimenti, nel senso proprio di antecedenti alla storia e, almeno in un certo senso, ancora estranee ad un futuro processo storico di civilizzazione (quello che le società al di sopra del Mediterraneo già avrebbero attraversato da secoli, in conformità alle pretese paternalistiche della tribù occidentale)… Ed è chiaro che da una simile distorsione narrativa all’ingerenza politica (quando non all’intervento militare) il passo è breve… come se la prima fosse propedeutica ai secondi, una sorta di operazione di propaganda di guerra…

Un’ultima cosa: se WM1 ha ragione (come credo) nel suo precedente intervento, disintossicando l’Evento è inevitabile che si verifichi una pluralizzazione di esso (con conseguente perdita della maiuscola)… o sbaglio?

@Nexus

Scorrendo il testo, i debiti intellettuali che mi vengono in mente sono tanti, almeno uno per ogni paragrafo, e sempre molto disparati. A fare un elenco, si rischierebbe, appunto, di fare soltanto un elenco, quindi rinuncio prima di cominciare. Però certo Campbell/Vogel sono un punto di riferimento per quanto riguarda la struttura narrativa, mentre rispetto all’effetto sineddoche, sono partito dalla “particolarità”, una delle dieci caratteristiche della narrazione come strumento cognitivo, illustrate da Jerome Bruner ne “La costruzione narrativa della realtà” (Versione pdf in inglese: http://goo.gl/gMDiw). Quanto all’aspetto crossmediale (che io preferisco chiamare transmediale, per fedeltà a H.Jenkins): da un lato, è forse pleonastico dire che un Evento è crossmediale, dal momento che oggi qualsiasi evento importante distribuisce i suoi contenuti su più piattaforme che poi interagiscono tra loro in maniera ricorsiva. Se vogliamo che il termine “crossmediale” non si svuoti di senso (come è successo con “multimediale”), allora dobbiamo adottarlo in senso stretto solo per quei progetti narrativi che nascono già concepiti per una fruizione e un’interpretazione di tipo transmediale. In questa accezione più “dura” non sono sicuro che le rivoluzioni in corso siano crossmediali. Spesso si limitano a trasporre in un ambito quel che è “nato” in un altro (vedi ad es. la cronaca via Twitter delle manifestazioni, o il loro racconto televisivo, o ancora slogan nati sui social network e poi portati per le strade)

@ tuco & Arcinolo86: domani rispondo anche a voi…

Quanto segue, in realtà, mi è venuto in mente leggendo il precedente intervento di WM1, ma mi pareva fosse sul limite dell’OT, ora invece – anche alla luce delle suggestioni lanciate da sweepsy, tuco e Arcinolo86 in risposta a questa bella “mappa” propostaci da WM2 – provo a condividerlo.

Tutto parte dal termine evento.

Nelle narrazioni tossiche, si è detto, ci si concentra sull’Evento, si perde di vista la pluralità degli eventi, degli agenti e delle cause, si uccide la complessità, si descrive un fenomeno come un oggetto statico o, al massimo, interessato da un movimento uniforme, unidirezionale, ordinato. All’oggetto in questione di solito viene attribuita un’unica paternità e all’atto del narrare viene isolato dalle sue conseguenze ultime.

Cambiando campo da gioco, a me pare che queste caratteristiche siano in tutto è per tutto analoghe a quelle della politica del Grande Evento.

Ovvero a quella politica di pianificazione della crescita e dello sviluppo (e qui per quanto mi riguarda siamo alle false premesse) che prevede di investire in grandi eventi e grandi opere, concentrando risorse economiche e umane su un unico obiettivo limitato nel tempo e nello spazio, senza curarsi della situazione contingente e delle prospettive future. Tali eventi/opere sono calate dall’alto e proposte come la ricetta unica per risollevare le sorti dell’economia, della cultura, dello spettacolo, della nazioni, ecc. E allora giù di grandifestival, di salonidellibro, di maratonetelevisedibeneficenza, di pontisullostretto e lineeadaltàvelocità.

Siano quello che siano, si tratta di grandi oggetti/eventi che standardizzano, omogeneizzano, appiattiscono la pluralità e la complessità piuttosto che esaltarla, e una volta finiti – l’ottica è quella di non fare prigionieri – cio che resta sono i loro inutilizzabili rifiuti (vedi la fine che hanno fatto le piste di bob e i campi di curling e decine di altre mostruose e costosissime opere costruite per le olimpiadi invernali di Torino 2006)

Ecco qualcuno, mi potrebbe dire che ho scoperto l’acqua calda e qualcun altro che sulla base della pura affinità verbale associo fiele a miele – sono in realtà le critiche mi muovo io stesso – ma credo che quella del narrare la complessità, sia la stessa lotta di chi prova a creare sui territori spazi sociali autonomi, e che la critica spietata alle narrazioni tossiche vada nella direzione all’opposizione ferma alla politica dei grandi eventi.

Mi sembra che negli ultimi commenti si sia iniziato a usare la parola “Evento” (da sola, al singolare e con l’iniziale maiuscola) in un’accezione negativa, più o meno come sinonimo di “falso evento”, ma così facendo si introducono elementi di confusione concettuale.

Quando nei miei interventi ricorro a quella parola, sto usando un concetto filosofico. Quando un filosofo come Badiou scrive “Evento” (Évenement), usa la maiuscola non per semplice reverenza, bensì per un motivo “tecnico”: vuole distinguere l’Evento da un mero “fatto” e/o da ciò che “succede”, cioè si sussegue a qualcos’altro in una serie più o meno ripetitiva e più o meno prevedibile (cfr. quando commentiamo un episodio dicendo, laconicamente: “Sono cose che succedono”).

L’Evento non è qualcosa che, semplicemente, “succede”, ma qualcosa che *interrompe* le serie e, nel farlo, modifica in modo significativo e riconoscibile la nostra soggettività, il nostro modo di stare al mondo.

In questo discorso, “Evento” non può essere sostituito con “gli eventi”, perché quest’ultima espressione farebbe pensare a dei semplici “fatti”, a degli episodi, o addirittura a degli appuntamenti. Non a caso si parla di “eventi della giornata” etc.

L’Evento è invece quello che noi riconosciamo come momento di svolta nelle nostre vite:

– è Evento un innamoramento che dà vita a un rapporto di coppia e magari in futuro ci renderà genitori;

– è Evento il manifestarsi di un processo rivoluzionario;

– è Evento una conversione religiosa;

Etc. etc.

Noi ci guardiamo indietro, e riconosciamo l’Evento.

A questo punto Badiou introduce un concetto che io trovo bellissimo, molto poetico: la “fedeltà all’Evento”. Ovvero: a quella svolta che ha modificato in modo significativo il mio modo di stare nel mondo, e quindi mi ha fatto conoscere e vivere una nuova verità del mio stare nel mondo, io rimango “fedele”, cioè mi sforzo di vivere quella trasformazione e quella verità nel modo più pieno, mi impegno per vivere quell’esperienza nel modo migliore.

L’Evento è già (ed è sempre) una molteplicità, non è un singolo fatto.

Faccio un esempio: Badiou ha scritto un libro sulla “fedeltà all’Evento” da parte di Paolo di Tarso (aka San Paolo).

Bene, l’Evento a cui Paolo è fedele è la resurrezione di Cristo, ma ovviamente, la resurrezione non è concepibile come *singolo episodio*, per quanto eccezionale sotto ogni punto di vista: l’Evento è tale perché rende manifesto un insieme che include la predicazione di Gesù, il riconoscimento di Gesù come messia e Figlio di Dio, la passione e la morte, la Pentecoste, l’apostolato e – soprattutto, nell’ottica di Paolo – la conversione sulla via di Damasco. Tutto questo è parte dell’Evento, è una molteplicità, una costellazione di accadimenti che, a un certo punto, viene messa nella giusta prospettiva e acquisisce un senso nel suo complesso.

[L’esempio torna utile anche per precisare un’altra cosa: l’Evento non deve nemmeno appartenere per forza all’ordine dei “fatti” nel senso di accadimenti riscontrabili, comprovabili, reali nell’accezione più rigida del termine: la resurrezione di Cristo è un Evento anche per chi, come me (e del resto anche Badiou), la ritiene un’invenzione, perché l’insieme, la costellazione di accadimenti che l’espressione racchiude e riassume ha un senso complessivo riconoscibile e marca una svolta, un’interruzione delle serie precedenti, tant’è che noi contiamo gli anni dalla presunta data di nascita dell’uomo che i cristiani credono protagonista della resurrezione.]

Nel parlare di “Evento rivoluzionario”, io mi riferisco sempre (ma anche WM2 si riferisce sempre) al macro-evento molteplice.

Invece, quando giornalisti e opinionisti vanno in cerca dell’evento, hanno in mente un episodio da *individuare*, un singolo punto su cui piantare la bandierina dell’informazione. Appunto, il cosiddetto “evento [presuntamente] principale” su cui WM2 si è spiegato molto bene, e che la narrazione tossica della rivoluzione descrive come culmine, quando invece è solo l’inizio, e l’Evento vero (cioè, a questo punto penso che ci siamo capiti, la *fedeltà* all’Evento) sta cominciando.

Di fronte a un processo, a una costellazione, a una durata estesa nel tempo, a un senso complessivo da attribuire retrospettivamente, l’informazione quale noi la conosciamo si trova a disagio, se non in brache di tela.

[Un inciso: la similitudine che filosottile riscontra, cioè quella tra il modo “tossico” di descrivere un processo rivoluzionario e il modo tossico di impostare una politica culturale (investendo su grandi, “puntiformi”, *occasionali* kermesses anziché sull’essere fondativi operando in profondità), funziona molto bene. Faccio presente che il candidato del PD alle amministrative bolognesi sta interpellando scrittori ed editori attivi in città riguardo all’idea di “Bologna capitale mondiale del libro” nel 2014; e mentre si vagheggiano astrattezze (Grandi Eventi che solitamente rimangono avulsi e alla città lasciano ben poco) vengono tagliati i fondi alle biblioteche comunali, vengono ridotte le ore di apertura, si insiste sulla precarizzazione e l’esternalizzazione etc. Per approfondimenti, chiedere ai Bibliotecari Necessari. Fine dell’inciso.]

Per rendere l’idea della molteplicità del momento della svolta, e sopratuttto per spiegare che, se il *riconoscimento* dell’Evento è in fondo retrospettivo (o almeno, sembra esserlo in Badiou), al contrario la *visione* dell’Evento può invece essere in anticipo sullo stesso, ho cercato di impostare quel discorso sull’ecceità, cercando esempi storici e “mettendo al lavoro” testi di Deleuze, Proust, Rancière, Majakovskij.

@WM1

Ti ringrazio di questo chiarimento, per me che non ho mai letto Badiou (se pensi che stia dicendo una castroneria fammi un fischio) è possibile ravvisare alcune tracce di ciò che dici nelle Tesi di filosofia della storia di Benjamin. In ogni caso mi documenterò, anche perché, il concetto di fedeltà all’evento piace molto anche a me.

Ciò che stavo cercando di dire – forse anche grazie a un parziale <i<misunderstanding – però è un’altra cosa.

Ci sono narrazioni di un evento – è vero e sono d’accordo, e la promenade delle cinque ragazze di Proust, come hai brillantemente fatto notare, ne è una realizzazione – che restituiscono la molteplicità, la complessità, la stratificazione, la sedimentazione e il groviglio di forze in gioco, e che di un Evento X sanno al medesimo tempo mostrare le origini, le parti, il tutto, le possibili connessioni, quelle impossibili e quelle auspicabili. Al contrario, è qui siamo a quelle tossiche, ci sono narrazioni che precedono, sottendono e divulgano e sintetizzano un evento in maniera univoca e totalitaria, gli esempi si sprecano.

Azzardavo (con quel rovello: scopro l’acqua calda? metto insieme razzo e mazzo?) che i fautori di tali narrazioni totalitarie appartengano alle stesse forze che propongono e si fanno paladine di grandi Eventi millantati come “rivoluzionari”, fondanti, formativi, risolutivi. Ritengo, e qui sì, affermo cose che a qualsiasi materialista storico (e poetico) appaiono evidenti, che ogni Evento (innamoramento e conversione compresi) sia il frutto dell’interazione caotica di forze che riescono a coalizzarsi e organizzarsi. Dico azzardo, ché allo stato attuale, mi mancano le connessioni sufficienti a dimostrare ciò che dico.

a proposito delle “twitter revolution” e di come internet e i social network possano essere usati anche dai dittatori, non solo per sbirciare:

Syria’s Twitter spambots

Twitter isn’t always a tool for protest – in Syria pro-regime accounts have been set up to flood the pro-revolution narrative

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/apr/21/syria-twitter-spambots-pro-revolution

Per un problema tecnico il mio commento su Evento etc. era scomparso, adesso è di nuovo tutto a posto, grazie a filosottile x la segnalazione!

C’è un’intervista di Michel Foucault in cui vengono toccati molti temi di cui i vostri due pezzi provano a render conto, a narrare. La si trova all’inizio di Microfisica del potere. Ne cito alcuni pezzi.

Sull’evento (qua definito avvenimento):

“Il mio problema non è stato affatto di dire: siamo nella discontinuità, restiamoci. Ma di porre la domanda: come è potuto accadere che si diano in certi momenti ed in certi ordini del sapere, questi bruschi distacchi, queste precipitazioni dell’evoluzione, queste trasformazioni che non rispondono all’immagine tranquilla e continuista che se ne ha di solito.”(6) Ciò che è rilevante è la “modificazione nelle regole di formazione degli enunciati che sono accettati come scientificamente veri”(6) Mentre secondo alcuni etnologi e antropologi, “l’avvenimento è ciò che ci [a loro etnologi e antropologi] sfugge, è il luogo della «contingenza assoluta». Noi siamo i pensatori, gli analizzatori di strutture. La storia non ci riguarda, non sappiamo cosa farcene” (8) per MF “Il problema è allo stesso tempo di distinguere gli avvenimenti, di differenziare gl’insiemi di relazioni ed i livelli ai quali appartengono, di ricostituire i fili che li legano e fanno sí che si generino gli uni a partire dagli altri.” (8)

Sul narrare, scrivere:

“La storia non ha «senso»; il che non vuol dire che sia assurda, o incoerente. Essa è al contrario intelligibile,e deve poter essere analizzata sin nel piú piccolo dettaglio: ma secondo l’intelligibilità delle lotte, delle strategie e delle tattiche.” (9) “la teoria politica è rimasta ossessionata dal personaggio del sovrano. […] Ciò di cui abbiamo bisogno è una filosofia politica che non sia costruita intorno al problema della sovranità, dunque della legge, dunque dell’interdizione.” (15)

Sulle rivoluzioni:

“lo Stato è una codificazione di relazioni di potere molteplici che gli permette di funzionare, e la rivoluzione è un altro tipo di codificazione di queste relazioni. Il che implica che ci siano molti tipi di rivoluzione, tanti quante sono le codificazioni sovversive possibili delle relazioni di potere e che si possano d’altronde perfettamente concepire delle rivoluzioni che lascino per l’essenziale intatte le relazioni di potere che avevano permesso allo Stato di funzionare.” (16-17)

A partire da queste osservazioni di MF e dalle vostre mi pare che si potrebbe aprire un interessante tavolo sul ruolo delle discipline contemporanee, dei/delle loro interpreti, su un possibile ritorno “politico” del ruolo dello scrittore/narratore (anche se Wu Ming non è “semplicemente” categorizzabile in tal modo, per esempio), ma anche del “metastorico” (Hayden White potrebbe essere molto utile se confrontato con il saggio di WM2).

Mi spiace di esser andato per le lunghe, ma se voi postate di ‘ste cose, ci tirate per i capelli…

@Arcinolo86

Sulla pluralità dell’Evento ti ha già risposto il mio compadre WM1: disintossicare l’Evento significa riportarlo alla sua pluralità – perché l’Evento è plurale – e allo stesso tempo sottolineare le verità universali che esso manifesta – perché ogni soggetto che partecipa all’Evento è trafitto dalla stessa verità, cioè da un principio comune a gruppi e individui, al di là delle differenze.

Sulle “rivolte del pane”: come dice Lakoff, ogni narrazione contiene tossine. In questo caso, “rivolta del pane” evoca scenari ottocenteschi (non direi preistorici) e può farci credere che i popoli del Nordafrica sono “rimasti indietro”. Specie se riduciamo *tutte* le motivazioni degli insorti alla questione dei generi di prima necessità. Eppure, ricordare che tra quelle motivazioni c’è stato *anche* il prezzo del cibo, mi sembra invece un elemento salutare, che ci costringe a fare i conti con la questione del cibo trattato come un merce qualsiasi, una merce sulla quale si specula, in borse apposite, come si specula sul prezzo del petrolio o dei diamanti.

In Occidente tendiamo a “decaffeinare” tutto, dal latte 0% grassi al gelato di soia alla “transizione ordinata” post-rivoluzionaria. Dire che queste rivolte nascono *anche* dal prezzo del pane, significa introdurre caffeina nel racconto “zeropercento”, tutto incentrato sulla “libertà di espressione” e la “democrazia” come richieste fondamentali degli insorti.

@tuco

Le immagini che Google restituisce per “revolution” si riferiscono più a marchi, loghi, sigle & prodotti che non a eventi reali: la rivoluzione francese (2 immagini) e quella haitiana (1) mi sembrano gli unici due esempi (e di sicuro arrivano grazie a pagine francofone…). Se ne può concludere che “la rivoluzione è ormai soltanto un marchio”, oppure che “rivoluzione” è uno dei pochi termini della tradizione culturale marxista ad essere ancora cool, egemone, affascinante. Non so…

La ricerca con la parola araba restituisce soprattutto immagini che vengono dall’Iran e dalla “rivoluzione” di Komheini, perché quella, nel mondo arabo, è la rivoluzione per antonomasia. Sarà interessante verificare tra qualche mese se ci saranno cambiamenti: a patto che la traduzione del termine sia quella corretta, dovremmo veder spuntare immagini dell’Egitto, della Tunisia, e magari anche dello Yemen, della Siria… Stiamo a vedere.

Pezzo cristallino. Mi piace soprattutto questo passaggio:

“Come cantastorie, mi piacerebbe produrre narrazioni che aumentino tale consapevolezza, che limitino il più possibile il proprio potere di nascondere la realtà e che anzi incoraggino narrazioni alternative, fornendo al lettore spunti, appigli, crepe. Credo che un narratore dovrebbe essere leale, non obiettivo.”

Rifacendomi anche ai commenti in coda al epzzo di WM1, direi che tutte le arti (o perlomeno, tutti gli *artisti* che condividono un certo sentire) dovrebbero adottare questo punto di vista. Mi sembra che il mondo dei giochi di ruolo possa essere molto fertile in questo senso (anche perché nel giro di 30 anni è diventato qualcosa di molto più profondo, complesso e “serio” rispetto alle robe tipo Dungeons&Dragons…): incoraggiare narrazioni alternative fornendo spunti e appigli è proprio quello che i giochi di ruolo fanno. Se poi lo facessero intenzionalmente, stimolando nei partecipanti non solo una generica “capacità creativa” (che pure sarebbe socialmente utilissima!), ma anche una capacità critica che passi dalla protesta alla proposta… sarebbe il massimo.

Nel resto d’Europa da questo punto di vista sono avantissimo. Due esempi a caso: http://nordiclarptalks.org/post/584157482/transmitting-a-political-vision-through-larp e http://www.gentechegioca.it/smf/index.php/topic,3839.0.html). In Italia è stata fatta qualche sperimentazione (di recente ho visionato “Brigata Monicelli”, che devo leggermi per bene) ma, a quanto ne so, niente di particolarmente visibile/memorabile/organico.

Ciao

FG

…allora mi sbagliavo: non conoscevo Badiou, e da sempre diffido delle maiuscole… ringrazio comunque WM1 per l’ampiezza e la precisione del chiarimento…

@WM2: non era affatto mia intenzione sminuire o mettere in discussione l’importanza della componente “alimentare” nella rivolta… il rischio di rendere tossica la narrazione si nasconde a mio avviso dietro l’elevazione di essa a vero ed unico motore rivoluzionario… come a dire: dategli da mangiare e smetteranno subito di urlare per le piazze… poi, per il resto, siamo perfettamente d’accordo…

[…] Continua qui Questo articolo è stato pubblicato in Antigone ed etichettato con mitopoiesi, narrazione, rivoluzione. Includi tra i preferiti il permalink. […]

Edit: mi dicono che il gdr di cui parlo sopra si chiama ora “Brigata Brancaleone”, per evitare di confondersi con le “Brigate Monicelli” che – per davvero! – hanno iniziato a comparire a Roma (basta una google-ricerca). Quando la realtà supera la fantasia…

Qualche settimana fa al Free Media Days di Perugia si è parlato dell’espressione “Twitter Revolution” e del suo uso improprio. Qui gli interventi (si ascoltino a riguardo quello di Silvano Cacciari e soprattutto quello di Daniele) http://arav.ventuordici.org/?path=RnJlZV9NZWRpYV9EYXlzLzIwMTEvU29jaWFsTWVkaWE – Viene citato anche “the twitter revolution must die” di Meijas http://blog.ulisesmejias.com/2011/01/30/the-twitter-revolution-must-die/ e The Net delusion di Morozov http://www.guardian.co.uk/books/2011/jan/09/net-delusion-morozov-review

Allora io non penso che la rete sia la soluzione di tutto. Quello che voglio dire è che la TV ha remato tantissimo contro i referendum. E ha preso anche lei le sue sberle.

La caratteristica fondamentale della TV è nell’essere unidirezionale. Non si riesce a fare contenuti senza una potenza editoriale dietro. La tv sceglie cosa guardi e quando. Se te vedi dei pezzi di cose su youtube è diverso. Sono state girate dalla televisione ma non le fruisci come loro vogliono. Scegli i pezzi. Li ripubblichi. Alla fine può nascere una tendenza su un pezzo di trasmissione. Che ti abbiano messo la partita della nazionale quel giorno o meno.

Coi social network, alla fine credo facebook più di twitter, si riesce a fare informazione e opinione (anche attiva talvolta) come coi blog. Che il pensiero dominante sia dominante anche li è un fatto, ma perchè lo è anche nella società. Con la TV (vista in modo tradizionale soprattutto) si creano pensieri dominanti che non lo sono nella realtà.

@ pedrilla

scrivi:

“la TV ha remato tantissimo contro i referendum”.

Ok, ma

[il resto del commento è scomparso per un errore di edit, N.d.R. :-/]

Sono d’accordo sul clickactivism (io per esempio cerco di farlo il meno possibile). Quello che mi preme sottolienere è che

quando di ci

“Solo che la TAV non la fermi coi trending topic di Twitter, non la fermi cliccando su “Like” né lasciando il tuo nome in calce a una petizione on line. La fermi se fai tutto questo *e* vai a dare solidarietà attiva a chi fa il presidio, che è un’attività fisica, una cosa che costringe a muovere il culo.”

sono d’accordo al 100%. Pensare di spostare la vita reale in una in rete (esperimento second life) non funziona. Ti può servire da nuovo e pericolosissimo “oppio dei popoli” ma non aiuta. Quello che invece vedo di positivo è come sostituivo (per ora parziale) del mezzo televisivo e delle modalità storiche di comunicazione delle notizie e delle idee.

La TV comunque ancora vede la centralità di 2/3 editori. SE questi decidono che di TAV non si parla nel dettaglio, non si analizzano le cose e non se ne discute. Puff… succede che va così. Dopo di che la mobilitazione e soprattuto il coinvolgimento ai soggetti meno politicizzati diventa più difficile.

Impedire una cosa del genere sui social network è praticamente impossibile, per come sono stati pensati e per quella che è la caratteristica principale del WEB 2.0.

In queste cose ci vedo una differenza profonda tra TV e SN. Ora alcuni prodotti TV sono acceduti e ridiffusi in un modo che deriva dai social network, anche questo un po’la sta cambiando.

Però se te guardi alla TV nelle ultime settimane raccontava un paese profondamente diverso da quello che è andato a votare. I social network raccontavano invece questo paese.

Diciamo che sono uno strumento assai migliore per raccontare la realta`?

Ovviamente sostituircela sarebbe una pazzia

p.s:

Quando dico televisione intendo canali televisivi.

concordo sul clickactivism (anche se di norma utilizzo slacktivism). e non credo che il web sia salvifico di se (ogni volta che sento qualcuno magnificarlo gli ricordo che la maggior parte dei siti più visti tratta porno).

quindi, benchè creda che la rete abbia svolto un ruolo importante nel successo dei referendum, non ritengo che ad essa vada tutto gran parte del merito che, a mio giudizio, sta nei contenuti (e, come ogni cosa, nel momento storico).

per spiegarmi meglio porto ad esempio quanto accaduto nel paese della mia compagna, Roccarainola, dove 2 anni fa la gestione dell’acquedotto è stata data ai privati. la popolazione residente è composta principalmente da anziani non scolarizzati che sicuramente non usano social network (la maggior parte dei giovani è fuorisede). l’affluenza è stata del 61,95% (di pochissimo inferiore a quello delle regionali 2010) ed i SI sono stati 99,11%. (purtroppo non so in quali altre città sia stata privatizzata la gestione, ma un analisi del dato sarebbe interessante).

in ogni caso, riconoscendo comunque il ruolo dei social network, provo a darmi una spiegazione sul perchè hanno avuto questo successo per i referendum mentre non ha canalizzato le energie sufficienti per #italianrevolution? (so che è stato discusso già nell’altro post):

perchè, in questo caso, il gesto era semplice, ‘familiare’ e, soprattutto, molto limitato nel tempo (veni, vidi, #iohovotato). mentre, azioni del tipo #italianrevolution implicano una dedizione che in molti non sono disposti a concedere ( http://goo.gl/GCTna un commento di @iRevolt su questo che vi avevo già segnalato su twitter ma credo possa avere senso anche qui).

Sulla vecchia e nuova non unidirezionalità credo che la differenza sostanziale consista nel fatto che ‘dall’altro lato della cornetta’ ci siano gli altri commentatori e non con lo strumento… e non credo che chi lascia un messaggio lo faccia nella speranza che venga letto da un membro della redazione. ciò detto lo strumento può essere il meglio programmato ma, se la community non produce contenuti*, allora è realmente interpassività.

ciao

* su questo. è una mia ferma convinzione che l’utilizzo di hardware come ipad, iphone e tavolette in genere, spinga verso un utilizzo più passivo della rete . (consumatori piuttosto che produttori di contenuti…. un po come la metamorfosi da cittadino in consumatore)

p.s. sorry for the chaos ma ho scritto in ufficio durante una pausa caffè

Non solo la rete non è la soluzione di tutto, ma il discorso “la rete ci salverà. La rete ha vinto” a me pare che sia paurosamente funzionale al mantenimento dello status quo. Se la rete vince, vuol dire che noi non abbiamo smosso il culo, ergo non è cambiato niente.

Non posso fare a meno di pensare che tutti quelli che proclamano “la rete è buona, la rete ci salverà” siano dei gran reazionari.

Riprendo un attimo qua il discorso che stavo facendo su Twitter, premettendo che parlo da non esperta di filosofia, semplicemente da appassionata occasionale.

Trovo particolarmente significativo, riguardo al tema clicktivismo, anzi, quasi una perfetta metafora filosofica di esso, il concetto di “Soggetto interpassivo” di cui parla Zizek, contrapponendolo al concetto a la page di “interattività”. Voi citavate (Sempre su Twitter) l’esempio delle risate registrate nelle sitcom (E’ il media a ridere per noi togliendoci dalla responsabilità di ridere) e c’è anche il passaggio di dopo che spiega perfettissimamente il concetto.

Riportando pari pari

“L’altra faccia dell’interattività è l’interpassività. L’inverso dell’interazione con l’oggetto (…) è la situazione nella quale l’oggetto mi prende, mi espropria della mia passività cosicchè è l’oggetto stesso a godere dello spettacolo al mio posto sollevandomi dal dovere di goderne a mia volta. Pressochè qualsiasi aficionado del videoregistratore (…) sa bene che l’effetto immediato del possedere un videoregistratore è che si guardano meno film di quanto non si facesse ai bei vecchi tempi del semplice apparecchio televisivo (…) Benchè io non guardi realmente quei film la consapevolezza che le pellicole che amo siano archiviate nella mia videoteca mi da una profonda soddisfazione, come se il videoregistratore le stesse guardando per me, al mio posto”

Sostituendo il lottare al “godere dello spettacolo”, si capisce perfettamente. Ora, considerazioni mie personali derivate:

A) Tocca distinguere tra -appunto- web come mezzo di interattività (buono) e web come mezzo di interpassività. Nella prima categoria rientrano sia l’hacktivismo che l’uso informativo/aggregativo/comunicativo del web. In questo senso, la parola “interattività” (E derivati) si potrebbe/dovrebbe intendere come frutto delle INTERazioni mediatiche tra persone attive (Nel reale), non come attività derivata dall’interazione (Con terze persone via media o con il media stesso, a seconda dei casi).

Dall’altro lato c’è l’interpassività che pare (Almeno dal passaggio riportato sopra e da quanto ci ho capito io) coincidere col clicktivismo: si delega al media (Al web) l’attività e credendo di impegnarsi ci si disimpegna, è un impegno disimpegnato, o un disimpegno senza sensi di colpa.

B) Non mi è chiarissimo un passaggio di dopo. Di nuovo, riporto pari pari dal testo:

“Contro questa impostazione interpassiva -nella quale siamo costantemente attivi per sincerarsi che nulla effettivamente cambi- il primo passo davvero critico da vare è ritirarsi nella passività e rifiutarsi di partecipare. Questo primo passo prepara il terreno a una vera attività, a un’azione che effettivamente cambi le coordinate della scena”

Che vuole dire qua? Che finchè il costantemente attivo resta falsamente attivo (ovvero interpassivo/clicktivistico) nulla effettivamente cambia e credendo di agire per il cambiamento agiamo per la staticità, che poi è esattamente quello che diceva Adrianaaaa sopra, con cui concordo in pieno? Che -dando una valenza sociale al tutto- finchè non alziamo il culo dalla sedia e spegnamo Twitter e Facebook (Ci rifiutiamo di partecipare alla costante attività clicktivistica) scendendo in piazza, nulla cambia? Ma il “ritirarsi alla passività” non svilisce anche la parte interattiva e pseudobuona? Personalmente, ripeto, non mi è chiarissimo sto pezzo.

E comunque, accantonando un attimo Zizek, ripeto, come ho scritto su Twitter, la forza sta nel fatto che movimenti, comitati, ecc. ecc. ecc. si sono uniti come non facevano da tempo, hanno dato un primo impulso di collettivizzazione. La rete è stata solo un mezzo, non l’agente. Un mezzo di diffusione di contenuti che -però- venivano creati in strada.

Faccio un esempio pratico e riferito alle mie esperienze personali di attivismo nella campagna referendaria:

-la rete Commons BN, che si vede tutti i giovedì in assemblea, deve organizzare una serie di giornate di piazza, fare volantini e comunicati e preparare azioni.

(Nel frattempo viene creato un gruppo privato su Facebook sul quale vengono comunicati gli appuntamenti orari degli incontri della rete, eventuali spostamenti ecc. ecc. ecc.)

-I membri della rete Commons, per organizzare le giornate di piazza, fare i volantini, i comunicati e le azioni, si scambiano sia in assemblea che sul gruppo di Facebook una serie di contenuti trovati in rete (Qualche articolo di Carta, qualche considerazione di Mattei, qualche articolo vostro, video di azioni fatte in altre parti d’Italia e/o all’estero, articoli di unicommon, militant, di Globalproject e compagnia cantante, non mi metto a citare tutto che sennò non ne usciamo più)

-I membri della rete Commons, usando anche i contenuti trovati in rete discutono in assemblea, personalizzano i contenuti trovati e organizzano le giornate di piazza.

-Delle giornate di piazza vengono fatti video ed articoli. I video vengono messi su Youtube e ricondivisi in rete diventando a loro volta contenuto per altri gruppi di movimenti.