[Comincia la pubblicazione su Giap degli interventi fatti da WM1 e WM2 alla UNC (University of North Carolina) di Chapel Hill, il 5 aprile scorso.

Il giorno prima abbiamo fatto gli stessi interventi alla Duke University, Durham, NC. Una sorta di “prova generale”: dalla sessione di domande e risposte, grazie soprattutto a Michael Hardt e Federico Luisetti, sono emersi elementi che ci hanno permesso di migliorare l’esposizione. La versione che state per leggere/ascoltare è quella “2.0”.

Per quest’esperienza siamo grati a molte persone. In particolare, ringraziamo: Mimmo Cangiano, Roberto Dainotto e Federico Luisetti, per l’invito, per aver organizzato tutto l’ambaradan e per la scanzonata compagnia; Laura Moure Cecchini, che ci ha lasciato per cinque giorni il suo appartamento, con licenza di messa a soqquadro; le compagne e i compagni del centro sociale El Kilombo Intergalactico, per un illuminante pomeriggio di “contro-turismo”; Michael Hardt, che si dimostra sempre un gentiluomo; Fredric Jameson, per l’appoggio all’iniziativa e la chiacchierata; Michal Osterweil, con cui abbiamo in comune preziosi ricordi della penultima ondata.

Qui sotto, l’intervento di WM1. La prossima settimana toccherà a quello di WM2, intitolato: “Come distinguere una rivoluzione da tutto il resto”.

Entrambe le versioni inglesi sono già disponibili in pdf ed entrambi gli mp3 ascoltabili/scaricabili in calce a questo post.]

– – –

Qualche settimana fa, sul Guardian è uscito un articolo di Antonio Negri e Michael Hardt intitolato «Arabs are democracy’s new pioneers». In esso, i due autori cercavano di fornire una cornice per interpretare le recenti sollevazioni popolari in Nordafrica e nel Medio Oriente. A un certo punto scrivevano che:

«chiamare “rivoluzioni” queste lotte sembra aver depistato i commentatori, che danno per scontata una progressione degli eventi che obbedisca alla logica del 1789, o del 1917, o di qualche altra ribellione europea del passato, contro re o zar.» [1]

Nel preparare questa conferenza, l’interrogativo è stato: è possibile descrivere una sollevazione odierna come “rivoluzione” senza essere depistati in quel modo? E come possiamo raccontare una rivoluzione oggi?

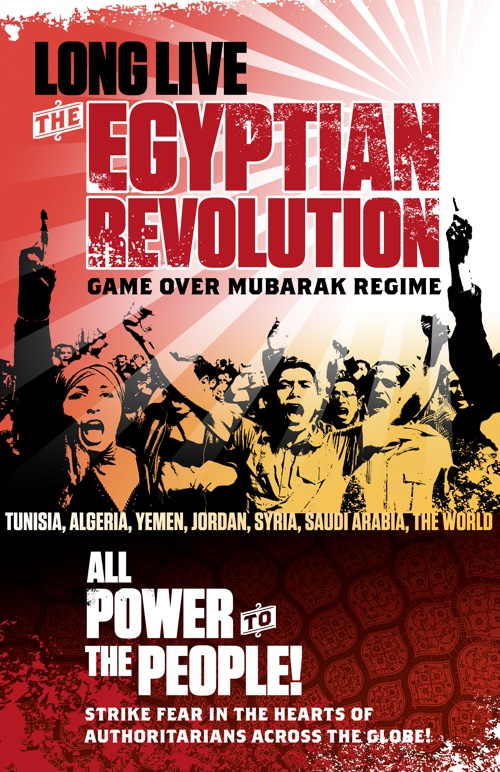

Non vi è dubbio che gli eventi recenti in Nordafrica e in Medio Oriente, soprattutto le rivolte in Tunisia ed Egitto, abbiano prodotto risonanze in tutti noi, nei nostri stessi corpi, in tutta Europa e in Occidente. In una recente manifestazione londinese, alcuni dimostranti indossavano magliette con la scritta:

«WALK LIKE AN EGYPTIAN

DEMONSTRATE LIKE AN EGYPTIAN

FIGHT LIKE AN EGYPTIAN».

Eppure, il dibattito pubblico su questi temi è stato sciatto e confuso, con tutte le trappole narrative e i congegni idologici che il compagno Wu Ming 2 elencherà e analizzerà nel suo intervento.

La mia idea è che, mentre ci adoperiamo per evitare quelle trappole, dovremmo cercare narrazioni «salutarmente schizofreniche» della rivoluzione, ovvero: storie che ci restituiscano la molteplicità di questo lungo e agitato momento, e possano liberarci dai riflessi condizionati generati da tutte le connessioni «patologiche» che diamo per scontate nella vita di ogni giorno.

Tali narrazioni «salutarmente schizofreniche» potrebbero incorporare riferimenti tanto al XX secolo quanto alla tradizione rivoluzionaria europea, senza alcuna reductio ad unum o ipersemplificazione, in modi inattesi e anche spiazzanti.

Penso che un simile approccio possa aiutarci a colmare il divario tra, da una parte, pensatori come Hardt & Negri, che tendono a dare troppa enfasi alle discontinuità con le lotte e rivoluzioni del XX secolo (es. discontinuità tra le moltitudini di oggi e il proletariato di ieri, tra l’impero di oggi e l’imperialismo di ieri etc.) e, dall’altra, pensatori come Slavoj Žižek e Alain Badiou, che fanno continui riferimenti alla sequenza rivoluzionaria novecentesca, ma a volte sembrano sceglierli più per il loro valore di scandalo nei confronti dei liberali che per la loro utilità nelle lotte del presente.

In quest’intervento cercherò esempi di narrazioni «salutarmente schizofreniche» della rivoluzione, mettendo a confronto il modo in cui la classe operaia italiana guardò alla «Rivoluzione di Febbraio» del 1917, una descrizione fatta da Marcel Proust nel secondo volume della Recherche, e un poema di Vladimir Majakovskij intitolato 150.000.000. Sarebbe stato pacchiano scegliere esempi dai nostri stessi libri, no?

Siamo nel marzo del 1917. La Grande guerra (nessuno, com’è ovvio, la chiama ancora «Prima guerra mondiale») è appena entrata nel suo terzo anno, ed è un irredimibile spettacolo di sangue. Il cuore di un continente si è tramutato in mattatoio, enormi battaglie vengono combattute per obbiettivi insensati, come conquistare pochi metri di terra desolata. La Battaglia della Somme, terminata da un paio di mesi, è durata quasi venti settimane e ha causato la morte di oltre un milione e mezzo di uomini.

L’Italia è entrata in guerra nel maggio del 1915. Il fronte è nell’Italia nord-orientale, e il nemico è l’Impero Austro-Ungarico. Decine di migliaia di uomini sono già morti in una serie di battaglie lungo il fiume Isonzo, battaglie inutili e gestite in modo inetto. La vita nel fango delle trincee è miseranda e disperata. Uomini in stato di shock si gettano l’un l’altro occhiate spettrali.

Può essere utile ricordare chi sta combattendo contro chi:

– da una parte c’è un’alleanza nota come la «Triplice Intesa», formata da Regno Unito, Francia e Impero di Russia, ma l’Intesa non è più «tripla», perché si sono uniti all’allenza l’Italia, la Grecia, la Romania e altri paesi. Gli USA non sono ancora entrati in guerra, lo faranno in aprile.

– dall’altra parte ci sono gli «Imperi centrali», cioè l’Impero tedesco, l’Impero Austro-Ungarico, l’Impero Ottomano e il Regno di Bulgaria.

All’improvviso, in Russia, una rivoluzione costringe lo zar Nicola II ad abdicare in favore di un governo provvisorio formato da liberali e socialisti. In Russia c’è ancora il calendario giuliano, il che significa che è ancora febbraio. Lo zar abdica il 7 marzo, ma in Russia è il 22 febbraio, per questo l’evento passerà alla storia come «Rivoluzione di Febbraio».

La notizia della rivoluzione raggiunge Roma a metà marzo. In Italia, in questi giorni, il movimento socialista russo è quasi sconosciuto. Nemmeno i dirigenti e gli intellettuali più prestigiosi del Partito Socialista Italiano sanno granché dei rivoluzionari russi. Negli ultimi dieci anni, l’organo ufficiale del partito, l‘Avanti!, ha pubblicato alcuni articoli sulla Russia, ma erano tutti di seconda mano, ripresi dalla stampa socialista francese e tedesca. Le sole occasioni in cui delegazioni di socialisti russi e italiani hanno potuto incontrarsi e parlare sono state due conferenze contro la guerra: una a Zimmerwald, in Svizzera, nel settembre 1915, e l’altra a Kienthal, sempre in Svizzera, nell’aprile 1916. Da allora, la guerra ha imperversato rabbiosa: le comunicazioni sono difficili, e in Italia vige la censura di guerra. La Rivoluzione di Febbraio coglie di sorpresa il movimento socialista italiano.

Se la dirigenza ha accesso soltanto a notizie di seconda mano, la base del partito, cioè la classe operaia, può affidarsi solo a materiali di terza o quarta mano.

I proletari socialisti ricordano il tentativo di rivoluzione del 1905, a cui guardarono con simpatia e solidarietà, ma sono trascorsi più di dieci, fatidici anni: la guerra ha cambiato la vita di quasi tutti, la sollevazione del 1905 appartiene a un mondo di riferimenti ormai lontano, e parliamo di una nazione dove il 40% della popolazione è analfabeta.

La notizia della Rivoluzione di Febbraio arriva in Italia grazie a un dispaccio dell’agenzia Stefani. L’Avanti! la pubblica il 16 marzo, e a quel punto accade qualcosa: la classe operaia italiana, sfiancata dal conflitto, interpreta immediatamente quella lontana rivoluzione come un grande evento che porrà fine alla guerra. I proletari italiani (che siano al fronte o a casa) deducono all’istante che il processo rivoluzionario porterà la Russia fuori dal conflitto, accelerando la fine del grande massacro.

Eppure, il dispaccio della Stefani dice esplicitamente che i rivoluzionari russi «[vogliono] la continuazione della guerra» e la «eliminazione delle influenze reazionarie, ritenute favorevoli alla pace.» [2] Infatti, la prima cosa che fanno i membri socialisti del parlamento russo (la Duma) è invitare la gente a tornare al lavoro e i soldati al fronte, per continuare la guerra. E il governo provvisorio, in una nota ufficiale firmata dal nuovo ministro degli esteri Pavel Miljukov, dichiara senza ambiguità che la Russia fa ancora parte dell’Intesa e la guerra proseguirà «sino alla vittoria finale.» [3] L’Avanti! pubblica questa notizia il 19 marzo.

Addirittura, le classi dominanti dei paesi alleati accolgono con gioia la Rivoluzione di Febbraio, che ritengono un evento favorevole alla prosecuzione della guerra nelle migliori condizioni. Ora che Nicola II ha abdicato, l’Intesa è composta solo da paesi democratici, e la retorica della «guerra contro il dispotismo degli Imperi centrali» suona più vera di prima. Il 16 marzo, la Camera dei Deputati festeggia l’abdicazione dello Zar, e molti onorevoli gridano: «Viva la Russia!»

Il 22 marzo, il governo provvisorio russo è riconosciuto da Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Italia.

Nondimeno, e in modo inspiegabile, pochi giorni dopo la notizia della rivoluzione, gli operai di Torino scioperano (mossa audace, dato che scioperare è illegale dall’inizio della guerra) e gridano: «Basta con la guerra! Fare come in Russia!»

Il 18 marzo, soltanto quarantott’ore dopo il dispaccio, un socialista milanese scrive una lettera a un amico al fronte, un caporale di fanteria. Eccone un estratto:

«Non so se tu avrai avuto l’eco di ciò che sta avvenendo in Russia. Credo di sì, ad ogni modo devo dirti che le cose non si conoscono che molto imperfettamente, dato e attraverso le menzogne e restrizioni e deformazioni – volute e interessate – della stampa borghese e della censura. Ciò che è certo oggi è questo: che lo Czar […] ha abdicato […] E se lo scopo della rivoluzione è l’oltranzismo… ad oltranza, perché lo Czar ha abdicato quando questo era il suo programma? […] Ben altra dev’essere la verità che oggi non può ancora trapelare attraverso i comunicati.» [4]

Il mittente [Pietro Nazzari] e il destinatario della lettera [Pietro Pietrobelli] verranno accusati di propaganda sovversiva tra i militari e condannati, rispettivamente, a quindici e cinque anni di reclusione.

Il 30 marzo l’Avanti! riporta di seconda mano un breve riassunto di un proclama del Soviet di Pietrogrado, il consiglio rivoluzionario di operai e soldati impegnato in uno scontro di potere con il governo provvisorio. Il proclama è indirizzato ai proletari di tutto il mondo, e li esorta a rovesciare le loro autocrazie nazionali e porre fine alla guerra.

Al momento, in Italia si sa pochissimo del Soviet di Pietrogrado e del suo conflitto col governo provvisorio. Questo è il primissimo, vago indizio che in Russia la situazione potrebbe avere quello sviluppo.

Eppure, da oltre due settimane la classe operaia italiana saluta la rivoluzione russa come l’evento anti-bellico per eccellenza. La cosa proseguirà per tutta la primavera e l’estate, in tutta Italia.

Il 15 aprile, il Servizio Informazioni dell’Esercito fa rapporto su diverse lettere in cui i soldati festeggiano gli eventi russi. Tra i militi, riporta la nota del SIE, è diffusa la credenza che la rivoluzione sia «non già dirett[a] a rovesciare un governo colpevole di far male la guerra, ma a impedire la continuazione della guerra stessa.» [5]

Ben presto il grido «Viva Lenin!» inizia a risuonare in manifestazioni spontanee. E’ quasi un miracolo: secondo ogni logica, in Italia Lenin dovrebbe essere quasi sconosciuto. Tuttavia, «Lenin» è una sineddoche, una sineddoche buona, non velenosa: una sineddoche in cui la parte rivela il tutto. Il vero significato dello slogan è: «Fermare la guerra!»

Ben presto il grido «Viva Lenin!» inizia a risuonare in manifestazioni spontanee. E’ quasi un miracolo: secondo ogni logica, in Italia Lenin dovrebbe essere quasi sconosciuto. Tuttavia, «Lenin» è una sineddoche, una sineddoche buona, non velenosa: una sineddoche in cui la parte rivela il tutto. Il vero significato dello slogan è: «Fermare la guerra!»

La dirigenza del PSI, la cui linea ufficiale sulla guerra è «Né aderire, né sabotare», non comprende come mai la base del partito stia dando una simile, drastica interpretazione anti-bellica degli eventi in Russia, che in fondo conosce solo attraverso dispacci imprecisi, dispacci che filtrano a malapena tra le maglie della censura di guerra e atterrano su pagine di giornale deturpate dagli spazi bianchi lasciati dal censore.

Pagine di giornale che, tra l’altro, molti non sono in grado di leggere.

Pochi mesi dopo, i Bolscevichi prendono il potere e propongono, inascoltati da tutti i governi, un armistizio generale.

Nel marzo 1918, finalmente, i Bolscevichi riescono a portare la Russia (ormai una repubblica socialista) fuori dal conflitto, con la pace separata di Brest-Litovsk. E’ una pace costosa: la Russia deve rinunciare a grandi porzioni del suo territorio, compresa l’Ucraina, che passano sotto il controllo della Germania o dell’Impero Ottomano.

Comunque, la Russia è fuori dalla guerra.

Gli operai italiani avevano visto giusto.

Ma come hanno fatto a comprendere immediatamente quel che stava accadendo, contro ogni evidenza e privi di informazioni affidabili? Come ci sono riusciti? Cos’è scattato nell’immaginazione di quei membri della classe operaia italiana? Quale «visione» ha anticipato il riconoscimento, quale sguardo sono riuscite a gettare sull’Evento russo queste persone poco informate, che vivono e sgobbano e crepano a migliaia di chilometri di distanza, affondate nelle trincee o schiacciate dal lavoro di fabbrica, per giunta pochissimo collegate tra loro?

Che aspetto ha avuto fin da subito, ai loro occhi, la rivoluzione?

Nel suo documento del 2009 intitolato «Mise au point», il Comité Invisible scriveva:

«Un movimento rivoluzionario non si espande per contaminazione, ma per risonanza. Qualcosa che si costituisce qui risuona con l’onda d’urto di qualcosa che si costituisce laggiù. Il corpo che risuona lo fa nel modo che gli è proprio. Un’insurrezione non è come l’espansione di una pestilenza o di un incendio nel bosco – un processo lineare che si estenderebbe col contatto ravvicinato a partire da una scintilla iniziale. E’ piuttosto qualcosa che prende corpo come una musica, le cui sedi, anche quando disperse nel tempo e nello spazio, riescono a imporre il ritmo della propria vibrazione. A prendere sempre più spessore. Fino al punto in cui qualunque ritorno alla normalità non possa più essere desiderabile, e nemmeno attuabile.» [6]

Di recente, Alain Badiou ha citato una parte di questa dichiarazione, in un articolo sulle rivolte nordafricane uscito su Le Monde. [7]

Ok, ma… Come e perché risuona un’insurrezione? Perché non risuona in tutti i corpi? Perché furono i proletari gli unici a sentire la risonanza della Rivoluzione di Febbraio? Perché la classe al potere non fu in grado di prevedere cosa stava per accadere, anche se certamente aveva più informazioni della classe operaia?

Nel 1914 e 1915, la guerra era stata propagandata come una rivoluzione, niente di meno. I governi dell’Intesa avevano presentato il conflitto come una crociata democratica contro il dispotismo degli imperi decadenti, contro l’autoritarismo prussiano, contro il tallone di ferro ottomano in Medio Oriente etc. La fraseologia era radicale e rivoluzionaria. Di fatto, molti radicali si erano arruolati, convinti di dare un aiuto pratico alla sconfitta del vecchio mondo e alla costruzione di una nuova Europa. Svariati radicali italiani avevano sperato che la guerra realizzasse molti degli obiettivi politici e sociali del Risorgimento, fino a quel momento rimasti sulla carta. Tra quelle persone c’era il meglio della sinistra non marxista di quel periodo, ad esempio i fratelli Carlo e Nello Rosselli, che qualche anno dopo avrebbero fondato il movimento antifascista clandestino Giustizia e Libertà.

Anche più a sinistra, esponenti del sindacalismo rivoluzionario avevano cercato un valore nel drastico riazzeramento del mondo che l’imminente guerra avrebbe causato. Nell’agosto del 1914, il sindacalista Alceste De Ambris, appena tornato in Italia dopo anni di esilio politico in Brasile e in Svizzera, aveva scritto:

«Io credo […] che il fatto prodigioso al quale abbiamo la sventura o la fortuna di assistere avrà tali conseguenze da costringere tutti i partiti e tutte le filosofie ad una radicale revisione, spezzando ogni abitudine mentale a qualunque principio s’ispiri; come ha fatto – e forse in misura anche più larga – la rivoluzione francese dell’ottantanove […] Certo, essa non è ancora la nostra rivoluzione; ma è forse necessaria per liberare il mondo dai detriti ingombranti del sopravvissuto medioevo.» [8]

E non scordiamoci di Benito Mussolini, che in quei giorni era ancora un socialista rivoluzionario. Nell’ottobre del 1914 aveva dichiarato:

«Vogliamo essere – come uomini e come socialisti – gli spettatori inerti di questo dramma grandioso? O non vogliamo esserne – in qualche modo e in qualche senso – i protagonisti?» [9]

Un mese più tardi, Mussolini veniva espulso dal Partito Socialista, e questo è l’inizio di un’altra storia.

Non era trascorso molto tempo prima che all’entusiasmo subentrassero delusione, scoraggiamento, paura e orrore. La guerra non era una rivoluzione, ma un’insensata, tremenda carneficina. La guerra aveva parlato il linguaggio della rivoluzione, ma l’aveva parlato con la lingua biforcuta. I promotori della guerra avevano mentito.

Va fatto notare che, a differenza degli intellettuali radicali menzionati sopra, le masse, da sempre contrarie all’intervento in guerra, avevano compreso in fretta che la guerra parlava con la lingua biforcuta, ma non avrebbero potuto immaginare l’abisso di orrore in cui presto sarebbero precipitate.

Il trauma fu enorme.

Le masse mobilitate, stanche della guerra, non vedevano l’ora che qualcuno parlasse davvero il linguaggio della rivoluzione. Una rivoluzione che, giunti a quel punto, poteva soltanto essere antitetica alla guerra.

Un esempio tra i mille possibili: il 20 gennaio 1916 un tribunale militare condannò a quattro anni di prigione un soldato venticinquenne, reo di avere sparso notizie denigratorie verso l’esercito. Costui aveva scritto una lettera a un amico, in cui riferiva commenti sovversivi fatti da ufficiali. Aveva scritto:

«Non si creda agli atti di valore dei soldati, non si dia retta alle altre fandonie del giornale, sono menzogne. Non combattono, no, con orgoglio, né con ardore; essi vanno al macello perché sono guidati e perché temono la fucilazione […]» [10]

Dopodiché aveva attribuito a un ufficiale la seguente frase: «Se avessi fra le mani il capo del governo, o meglio dei briganti, lo strozzerei.» E aveva concluso così:

«Quindi unica cosa da farsi è la rivoluzione… Siamo stanchi… e non si attende che la scintilla.»

Di certo, nessuno avrebbe scommesso un centesimo sulla Russia, paese contadino e arretrato. Era la nazione più improbabile per lo scoppio di una rivoluzione. I marxisti guardavano a paesi industriali più sviluppati. Infatti, Antonio Gramsci definì la rivoluzione russa «una rivoluzione contro Il Capitale.»

Ad ogni modo, una potenziale narrazione «rivoluzione vs. guerra» era già in circolo, e le emozioni erano pronte ad essere espresse. La guerra stessa aveva contribuito a suscitarle. Le masse erano sintonizzate e pronte, e quando l’Evento trovò il suo improbabile, sorprendente sito, la classe operaia trovò subito la giusta narrazione, contro l’evidenza, contro il «senso comune» e contro i discorsi degli «esperti».

Eppure, questa è solo la generica precondizione della risonanza. Dobbiamo saperne di più dei modi specifici in cui l’Evento russo risuonò in Italia e, più precisamente, dobbiamo capire con cosa risuonò.

Per questo apro una seconda linea di ragionamento, che probabilmente andrà più a tentoni.

Per quanto strano possa sembrare, questa linea di ragionamento ha a che fare con Marcel Proust.

La mia ipotesi è che gli operai italiani fossero in posizione avvantaggiata rispetto ai loro dirigenti e ai giornalisti. Mentre questi ultimi erano paralizzati dalla mancanza di informazioni e subivano la frustrazione generata dalla censura, gli operai erano più liberi di guardare da lontano e interrogarsi sui contorni dell’evento rivoluzionario, più liberi di metterne a fuoco la forma, e cercare di coglierne il significato per mezzo di similitudini. A cosa somigliava? E come li faceva sentire?

Beh, somigliava a molte cose. I proletari proiettarono su di esso una molteplicità di immagini, tutte collegate al loro più grande desiderio: il desiderio che la guerra finisse, la guerra che aveva reso la vita così monotonamente terrificante, così indegna di essere vissuta, così deprimente e carente di varietà e molteplicità.

Ben lungi dal mantenere le sue promesse rivoluzionarie, la guerra aveva istituito un feroce regime disciplinare, ed era associata all’obbedienza cieca, al dispotismo, all’impossibilità di scampare alla morte.

Un evento in cui le masse avevano disobbedito, rovesciato un despota e reclamato una vita migliore, non poteva che essere associato alla fine della guerra. Una rivoluzione poteva solo essere contro la guerra.

Di nuovo: quei proletari si chiesero: «A cosa somiglia quell’evento lontano?». E si risposero: «Somiglia a quel che vorrei fare io! Somiglia a quel che ho visto tentare tante volte, senza successo!»

Di nuovo: quei proletari si chiesero: «A cosa somiglia quell’evento lontano?». E si risposero: «Somiglia a quel che vorrei fare io! Somiglia a quel che ho visto tentare tante volte, senza successo!»

Alla metà di luglio del 1917, i fanti della Brigata Catanzaro si ribellarono ai loro ufficiali. Fu la più grande rivolta avvenuta nell’esercito italiano durante la Grande Guerra.

L’incidente ebbe luogo a Santa Maria la Longa, in Friuli, dove la brigata era di stanza dal 25 giugno, per un periodo di riposo. La notizia di un nuovo distaccamento nelle trincee della prima linea scatenò una protesta che presto divenne rivolta aperta.

Per reprimere l’insurrezione, l’esercito impiegò una compagnia di Carabinieri, quattro mitragliatrici e due autocannoni. Lo scontro durò tutta la notte e terminò all’alba. Nei giorni seguenti, circa 20 ribelli furono fucilati e sepolti in una fossa comune.

Ecco a cosa somigliava la rivoluzione: somigliava a un ammutinamento, a un atto di diserzione, di renitenza alla leva. Somigliava a uno sciopero. Ecco con cosa risuonava l’Evento: la rivoluzione era una versione su larga scala delle rivolte che scoppiavano in trincea in quei mesi.

Ok, ma… Che c’entra Marcel Proust con tutto questo?

La Rivoluzione di Febbraio è come un gruppo di ragazze che passeggiano sul lungomare di Balbec, Francia settentrionale, visto dal narratore di Alla ricerca del tempo perduto. Per la precisione, accade nel secondo volume, All’ombra delle fanciulle in fiore, pubblicato per la prima volta nel 1919.

Un giorno, mentre ozia di fronte al suo albergo, il narratore avvista, in fondo al molo, «una macchia bizzarra». E’ un gruppetto di cinque o sei ragazze, che camminano verso di lui.

Non posso fornire che un arido distillato dell’incredibile descrizione che segue [11]: dura una ventina di pagine ed è colma di digressioni, grappoli di metafore contraddittorie e sinestesie in cui nasi e guance fluttuano nell’aria senza appartenere ad alcun volto in particolare, movimenti del corpo sono paragonati a brani di partiture musicali (Chopin è esplicitamente chiamato in causa), l’appartenenza a una classe sociale è descritta come fosse scultura, elementi dello sfondo sono immaginati in gara di velocità con elementi di un primo piano immaginario, macchine surrealiste attraversano la scena… Dapprima, le ragazze sono paragonate a «uno stormo di gabbiani che [esegua] a passi contati sulla spiaggia… una passeggiata, il cui fine appaia… oscuro ai bagnanti». Una di loro spinge una bicicletta, un’altra porta mazze da golf, e continuano a camminare. Il narratore descrive il loro modo di incedere, ma non ne individualizza nessuna, vede solo un «naso diritto» qui, «un paio d’occhi duri, ostinati e ridenti» là… Il rosa delle guance di una ragazza gli ricorda i gerani, poi dice che in quel piccolo corteo «erano accostati gli aspetti più diversi, tutte le gamme di colore vi comparivano una accanto all’altra, ma… era confuso come una musica in cui non avessi potuto isolare e riconoscere al passaggio le frasi, distinte ma dimenticate subito dopo». Poche righe dopo, descrive il muoversi del gruppetto come «la traslazione continua di una bellezza fluida, collettiva e mobile». Dopodiché si pone domande sulla classe sociale delle ragazze, e delira sui loro corpi, «come statue esposte al sole di una statua della Grecia», ma subito dopo la comitiva avanza come «una luminosa cometa», e quando le ragazze si fermano per un momento, appaiono come «un aggregato di forma irregolare, compatto, insolito e strillante, come un conciliabolo di uccelli che si radunino al momento di prendere il volo; poi ripresero la loro lenta passeggiata lungo il molo». Alle fanciulle non importa niente delle altre persone sul molo, avanzano come «una macchina che fosse stata lanciata», e anche quando il narratore inizia a distinguerle appena l’una dall’altra, sono ancora «un tutto tanto omogeneo nelle sue parti quanto diverso dalla folla in mezzo a cui si svolgeva lentamente il suo corteo». Poi viene introdotta un’altra metafora, ora il narratore sta usando un telescopio per osservare un pianeta vicino, del quale non sa dire se sia o meno abitato da umani. Dice che è la «fugacità» del gruppetto, come la fugacità dei passanti, «esseri che non si sono conosciuti», a rendere quelle giovani donne tanto affascinanti. Se il narratore le avesse conosciute in circostanze più formali, «tolte dall’elemento che dava loro tante sfumature e un che d’indefinito, quella fanciulle mi avrebbero incantato meno».

Questo è un resoconto molto inadeguato, mi sono concentrato sulle ragazze, lasciando fuori molte digressioni che rendono queste pagine ancor più misteriose e incantate. Nel chiudere la sequenza, il narratore dice:

“[Mi resi conto,] con la soddisfazione di un botanico, che non era possibile trovare riunite specie più rare di quei giovani fiori che in quel momento interrompevano dinanzi a me la linea dell’onda con la loro siepe leggera, simile a un boschetto di rose di Pennsylvania, ornamento di un giardino sulla costa, tra le quali è contenuto tutto il tratto d’oceano percorso da qualche nave a vapore, così lenta a scivolare sul tragitto orizzontale e turchino che va da uno stelo all’altro, che una pigra farfalla, attardata in fondo alla corolla che la chiglia della nave ha da un pezzo sorpassata, può aspettare, per volarsene via, sicura di arrivare prima della nave, che soltanto una particella azzurrata separi la prua di quella dal primo petalo di fiore verso cui naviga.»

In uno dei saggi raccolti nel suo libro Politica della letteratura, Jacques Rancière si sofferma su questo brano e ne fa un esempio di come la letteratura possa restituirci la «ecceità» della vita.

«Ecceità» è un concetto filosofico antico, riformulato da Deleuze & Guattari nel loro Mille piani. La parola deriva dal latino “haec”, questo. La “questità” di qualcosa. “Ecceità” è la configurazione del molteplice qui-e-ora. In queste pagine proustiane, un senso di “ecceità” è reso grazie a una matassa di figure retoriche (si immagini una matassa di zucchero filato multicolore, in cui ombre e sfumature siano prodotte da un intreccio di metafore, ipotiposi, prosopopee, “fallacia patetica” etc.), un super-tropo esteso, utilizzato da Proust per descrivere la disordinata configurazione che il mondo assume intorno al narratore in un momento irripetibile, singolare, senza gerarchie tra ciò che è grande e ciò che è piccolo, tra “sfondo” e “primo piano”, tra umano e inanimato, tra luce e tempo etc. L’ecceità è la caratteristica peculiare della configurazione di un momento. “Siamo tutti le cinque della sera”, scrivono Deleuze & Guattari, riferendosi a una famosa poesia di Federico Garcia Lorca (Llanto por Ignacio Sánchez Mejías). Assaporiamo un frammento della loro visionaria prosa:

«Tutto il concatenamento individuato nel suo insieme è un’ecceità… Il lupo stesso, il cavallo o il bambino finiscono di essere soggetti per divenire eventi, in concatenamenti che non si separano da un’ora, da una stagione, da un’atmosfera, da un’aria, da una vita. La strada si compone con il cavallo […] Il clima, il vento, la stagione, l’ora non sono di una natura diversa dalle cose, dagli animali o dalle persone che li popolano, li seguono, vi dormono o vi si svegliano […] Bisogna sentire così […] Siamo tutti le cinque della sera o un’altra ora e, semmai, due ore alla volta…» [12] (p. 387)

Ciò che Proust descrive con grande efficacia in questo brano è il concatenamento di un essere collettivo, un conglomerato mobile di sensazioni, oggetti e colori. Una parata di biciclette, mazze da golf, gabbiani, occhi, nasi, statue, macchine, fiori, musiche, comete, telescopi, pianeti, ombre fugaci, navi e farfalle!

Per Rancière, questo è il momento di una separazione, di una biforcazione tra due voci e due approcci.

Quello che è stato chiamato “l’io trascendentale” dell’opera di Proust – cioè l’io narrante che scrive delle proprie esperienze passate – tentenna, esita, si gode la configurazione, non vuole distinguere una ragazza dalle altre, vuole mantenere una distanza per poter ammirare l’effetto dell’insieme, la sua impersonale (o meglio, pre-personale) bellezza. La descrizione di tale configurazione è un tributo alla vitalità della vita stessa.

Ma l’altro io, l’io narrato – o, come alcuni critici lo hanno chiamato, “l’io empirico”, il personaggio di cui il narratore sta scrivendo – non può fare a meno di spezzare il concatenamento. Egli finisce per individualizzare gli elementi della configurazione. In questo modo porta avanti l’azione del romanzo, perché è così che conoscerà Albertine. Presto ella si staglierà sul fondale, e l’io empirico si innamorerà di lei.

Per Rancière, è come se Proust ci stesse dicendo che l’approccio giusto era quello dell’io trascendentale. Mentre guardava il concatenamento e si deliziava di quelle metamorfosi, il narratore ha scoperto qualcosa su se stesso, il mondo, gli altri, e quel momento nel tempo. Rancière si spinge fino a descrivere l’oggetto della sua scoperta come una “medicina”.

Una medicina per curare cosa?

Nel preparare quest’intervento, mi sono reso conto che è lo stesso Proust (o meglio, l’io trascendentale della Recherche) a darci la risposta, a spiegarci la natura della malattia, ad anticiparla in un messaggio in codice all’inizio della sequenza. Egli spiega che il personaggio, l’io empirico, sta vivendo uno di quei periodi della giovinezza «sprovvisti di un amore particolare», in cui si smania per amori impossibili, ovunque si cerca la Bellezza (con la B maiuscola) e si è inclini a «sopravvalutare i piaceri più semplici per la difficoltà stessa di conseguirli.». Ecco cosa scrive:

«Basta che un tratto reale – il poco che si scorge di una donna vista da lontano o di schiena – ci permetta di proiettare davanti a noi la Bellezza, e subito c’immaginiamo di averla riconosciuta; il cuore ci batte, affrettiamo il passo, e resteremo sempre a metà persuasi ch’era lei, purché la donna sia scomparsa: soltanto se riusciamo a raggiungerla, comprendiamo il nostro errore.» (p. 588)

L’io trascendentale lo chiama errore, noi la chiamiamo malattia. Secondo Rancière, l’io empirico di Proust soffre dello stesso male di Emma Bovary:

«Emma non smette di trasformare le ecceità in qualità delle persone e delle cose, le rimette così senza tregua nel tourbillon dei desideri e delle frustrazioni.» [13]

Adesso con parole mie: la nostra malattia consiste precisamente nello scambiare la vita (la vita nella sua pura molteplicità) per una qualunque delle sue versioni idealizzate, per uno qualunque dei suoi feticci. Ciò di cui abbiamo bisogno è una cura per la nostra compulsione a possedere oggetti o catturare soggetti, una cura per la nostra ossessiva, impossibile ricerca della Donna Ideale o di qualunque altro oggetto del godimento. una cura per il nostro impulso consumistico, per il nostro sciovinismo, per il nostro culto dell’identità. Una cura per la paranoia indotta dal sistema, dagli apparati ideologici di stato, dalle multinazionali, dai propagandisti militari etc.

La cura poetica per questa malattia è la vita, la vita «resa alla pura molteplicità della sensazione». Lo scrittore diventa un medico, e il prerequisito per il suo divenire medico è il suo essere ciò che Rancière chiama uno «schizofrenico in buona salute»:

«Questo schizofrenico in buona salute si dà da fare per smantellare le connessioni patologiche operate dai personaggi della finzione tra un’apparizione sulla spiagga, l’idea dell’individualità e il sogno d’amore. Permette alla macchia fluida e in movimento di scivolare liberamente sull’orizzonte azzurro dove si trasforma in uno stormo di gabbiani, una composizione di statue greche o un boschetto di rose della Pennsylvania. Questa è la vita vera, la vita resa alla pura molteplicità della sensazione.» [14]

Al contrario, l’io empirico (quello ammalato) individualizza e personalizza, stabilisce la «connessione patologica»: quando interrompe l’osservazione per mettere a fuoco su Albertine, innesca la reazione che lo porterà a soccombere all’espansione di quest’ultima. Il nome di lei è il più ricorrente in tutta la Recherche: viene nominata 2360 volte. Tre volte le occorrenze di Gilberte, quasi mille occorrenze più di Swann. [15]

L’amore dell’io empirico per Albertine gli procurerà tristezza e dolore. Tuttavia, sarà un’esperienza utile, non dovremmo mai scordarci che l’io narrante non è che una versione più vecchia dell’io narrato, intenta a ricordare il passato. Nel presente, il narratore si dimostra pienamente in grado di descrivere l’ecceità della vita.

Un dettaglio curioso: Proust corresse le bozze di All’ombra delle fanciulle in fiore nell’ottobre del 1917.

Gli operai italiani come il narratore di Proust: essi videro la rivoluzione avanzare sul molo d’Europa e, pur non riuscendo a distinguere nessuno dei suoi tratti, colsero l’intera configurazione per mezzo di similitudini e risonanze. Una molteplice parata di scioperi, sommosse, ammutinamenti etc… All’istante, sentirono che quella molteplicità era antitetica alla guerra, era la cura per il male che la guerra aveva sparso su tutta l’Europa. Trovarono la pura vita nella configurazione di quel momento.

“Siamo tutti le cinque della sera”, ricordate? Allo stesso modo, quegli operai furono tutti il Febbraio del 1917.

Se questo parallelismo suona troppo forzato, se Marcel Proust che sogna a occhi aperti su una spiaggia della Normandia e la classe operaia italiana che saluta la Rivoluzione russa sembrano troppo distanti l’uno dall’altra, allora cerchiamo una sorta di mediatore tra i due, oltreché tra la Rivoluzione russa e i modi in cui la letteratura può restituire un senso di ecceità.

Quando Proust morì, il poeta russo Vladimir Majakovskij era a Parigi, e prese parte al funerale (22 novembre 1922).

Quando Proust morì, il poeta russo Vladimir Majakovskij era a Parigi, e prese parte al funerale (22 novembre 1922).

Majakovskij dedicò molti versi all’Evento rivoluzionario, centinaia di poesie. Usava la poesia per commentare questioni sociali e politiche, e molte delle sue opere furono pubblicate per la prima volta come articoli di opinione sui giornali rivoluzionari. Scrisse milioni di parole sul difficile compito “post-coitum” di edificare una società socialista, ma con altrettanta frequenza rievocò i giorni del 1917. Nella sua portentosa produzione, spiccano alcuni lunghi poemi narrativi. Mi occuperò di uno di questi, 150.000.000, un inno alla rivoluzione come configurazione caotica, pre-personale, extra-umana.

Prima di citare da quell’opera, devo chiarire che non sono stato io a scoprire in Majakovskij una sorprendente inclinazione a rendere l’idea dell’ecceità: fu nientepopodimeno che Lev Trotsky a scriverlo, nel suo celebre Letteratura e rivoluzione (1924).

La differenza è che Trotsky l’intendeva come una dura critica (con attenuanti), mentre io l’intendo come un complimento. Ecco alcuni passaggi dal libro di Trotsky:

«[Nelle poesie di Majakovskij] non si riesce più a distinguere ciò che è piccolo da ciò che è grande. E’ perché Majakovskij parla del suo amore, cioè dei sentimenti più intimi, come se si trattasse della migrazione dei popoli. Ma è anche perché, quando tratta della rivoluzione, non è in grado di trovare un altro linguaggio. Spara sempre ad alzo massimo e, come è noto a ogni artigliere, tale modo di sparare dà il minimo di risultati e ha gravi conseguenze sui cannoni.» [16]

No. Le immagini della Rivoluzione che Majakovskij ci ha donato sono tra le più durature, le più potenti, le più affascinanti nel lascito di quel grande evento.

Qui Trotsky parla di 150.000.000:

«Le opere di Majakovskij non hanno un culmine, non obbediscono ad alcuna disciplina interna. Le parti si rifiutano di obbedire al tutto, poiché ciascuna di esse si sforza di essere indipendente, e sviluppa la propria dinamica senza considerare l’insieme. E’ perché non c’è un insieme, né un dinamismo complessivo […] Le immagini, che esistono per se stesse, si urtano e barcollano. La loro mancanza di coordinazione non deriva dalla materia storica, ma da un intrinseco disaccordo con una filosofia rivoluzionaria della vita. Ragion per cui, quando si giunge, non senza difficoltà, al termine del poema, si constata che si sarebbe potuta scrivere una grande opera, se solo il poeta avesse dato prova di senso della misura e capacità autocritica!»

Nessun senso della misura. Trotsky non era l’unico leader rivoluzionario a dispiacersi delle poesie di Majakovskij per quel motivo: lo stesso Lenin si lamentava che nei suoi versi tutto fosse “sparpagliato di qua e di là” [17].

Ma è proprio per questo, per via del senso di Majakovskij per l’ecceità, che le sue immagini restano a tutt’oggi poderose, e i suoi resoconti poetici sono tra le prime cose che associamo a quell’Evento rivoluzionario.

Centocinquanta milioni era il numero degli abitanti della Russia quando Majakovskij scrisse il poema. Quest’ultimo fu pubblicato anonimo nel 1919. E’ il primo verso a spiegare il perché: «150.000.000 è il nome dell’artefice di questo poema.» [18] L’opera è esplicitamente presentata come allegoria nazionale: il poema è la Russia rivoluzionaria, la Russia rivoluzionaria è il poema.

«Il proiettile è il ritmo.

La rima il fuoco che rimbalza di edificio in edificio.

[…]

Quest’edizione è stata stampata

con la rotativa dei passi

sulla velina del selciato.»

Quella che segue è una festa di divagazioni, grappoli di metafore, sinestesie etc. La Vendetta, la Fame, la Baionetta, la Browning e la Bomba scrivono insieme un volantino. Quest’espediente retorico è conosciuto come «fallacia patetica», e consiste nell’attribuire la capacità di pensare e provare emozioni a concetti astratti o cose inanimate. Il volantino dice:

«A tutti!

A tutti!

A tutti!

A tutti quelli

che non ne possono più!

Uscite

insieme

e andate!»

Il volantino è indirizzato a chiunque e a qualunque cosa: lampioni, animali, treni, edifici e fiumi entrano in sciopero e marciano insieme, «milioni di cose, / sfigurate, / spezzate, / devastate.» Senza differenze tra grande e piccolo, è l’intero universo a sollevarsi, e ci sono rose, come nella descrizione proustiana delle fanciulle sulla spiaggia: «inventeremo nuove rose: / rose di capitali con petali di piazze». Questa moltitudine annuncia la rivoluzione, e grida:

«Il mondo sarà come noi

l’abbiamo descritto,

e mercoledì,

e ieri,

e oggi,

e sempre,

e domani,

e doman l’altro,

nei secoli dei secoli!»

Da notare che non c’è differenza gerarchica tra «mercoledì» e «nei secoli dei secoli».

Dopodiché, l’intera Russia si antropomorfizza, ora la Russia è un tizio di nome «Ivan», il campione dei proletari. E’ un gigantesco, antropomorfo concatenamento di tutti e tutto, lo compongono interi mondi, «il [suo] braccio / è la Neva / ed i talloni le steppe del Caspio». Ivan si dirige verso gli Stati Uniti, per combattere contro il presidente Woodrow Wilson, descritto come il campione dei capitalisti. Siamo di nuovo su una spiaggia, ma non è Balbec, è una spiaggia americana, è la West Coast, e la gente sente che Ivan (cioè la rivoluzione) sta arrivando, ma è disinformata dalla radio, e così (proprio come la classe dirigente italiana nei giorni della Rivoluzione di Febbraio), non capisce. La radio annuncia «una terribile bufera nell’Oceano pacifico. / Sono impazziti monsoni e alisei», poi dice che a Chicago qualcuno ha pescato strani pesci, coperti di pelliccia e con grandi nasi. Poi viene trasmessa una rettifica: la notizia sui pesci pelosi era falsa, ma la bufera c’è davvero, «e anche più terribile. / Se ne ignorano le cause.» Infine la radio ammette che non è una bufera: è il nemico. E il nemico non è una flotta: è Ivan. Ivan raggiunge la riva e il suo avvento scatena la guerra di classe negli USA. L’intero universo è descritto come un vulcano, «cratere da cui sprizza la lava dei popoli». La grande ondata causata da Ivan corre verso est e arriva a Chicago, che Majakovskij presenta come il quartier generale di Woodrow Wilson. Con abbondanza di metafore miste, ipotiposi e altre figure retoriche, Chicago è descritta come un luogo infernale. Lo stesso Ivan arriva a Chicago, lui e Wilson si scontrano come in un film di Godzilla, e Ivan distrugge Wilson.

L’ultima sequenza del poema è un momento utopico ambientato in un futuro lontano: siamo nel Sahara, che non è più un deserto, e c’è persino una delegazione marziana in visita al pianeta Terra, antico epicentro della rivoluzione universale. Giungono da tutti i pianeti, per celebrare il remoto inizio della rivoluzione. Ancora una volta, umani, animali e cose sono insieme, cantano insieme e ricordano lo sfruttamento passato, le morti e i sacrifici che furono necessari per costruire l’universo nuovo.

Per ricapitolare: i nostri corpi risuonano con la molteplicità della vita rivelata dall’Evento che interrompe il ciclo delle connessioni patologiche quotidiane. La molteplicità e le risonanze possono essere rese attraverso un’apparentemente disordinata descrizione della configurazione di quel momento: il “super-tropo”, la nube retorica dell’ecceità, in cui non sembra esserci senso della misura, e nessuna gerarchia tra grande e piccolo, sfondo e primo piano.

Questa è una direzione che potremmo prendere, per evitare le trappole di framing in cui si cade nel raccontare una rivoluzione. Ora Wu Ming 2 parlerà di queste trappole. Grazie.

Wu Ming 1, Marzo – Aprile 2011

[Clicca sull’icona blu di Playtagger per ascoltare l’audio senza uscire da questa pagina. Clicca sul link testuale per ascoltare in una nuova pagina. Clicca col destro (o ctrl + click) per scaricare e salvare gli mp3. Chi è iscritto al nostro podcast in inglese li ha già ricevuti o li riceverà al primo aggiornamento.]

WU MING 1 – WE’RE ALL FEBRUARY OF 1917

WU MING 1 – WE’RE ALL FEBRUARY OF 1917

WU MING 1 – WE’RE ALL FEBRUARY OF 1917 (47’31”)

An article by Hardt & Negri in The Guardian – Are the North-African uprisings revolutions? – Are 20th century references really that useless? – Looking for a “healthily schizophrenic” narrative of the revolution – Picture yourself in a trench by a river – How the Italian working class instantly grasped the anti-war nature of the 1917 February Revolution – What did the revolution look like in their eyes? – Forked tongues and resonances – Jacques Rancière on In the shadow of young girls in flower – What is “haecceity”? And can a sense of haecceity be conveyed through a narrative? – Enter Vladimir Mayakovsky – Lev Trotsky on Mayakovsky – The 150 Million – Conclusions.

PDF HERE

WU MING 2 – HOW TO TELL A REVOLUTION FROM EVERYTHING ELSE (44’21”)

WU MING 2 – HOW TO TELL A REVOLUTION FROM EVERYTHING ELSE (44’21”)

WU MING 2 – HOW TO TELL A REVOLUTION FROM EVERYTHING ELSE (44’21”)

The “colored revolutions” – 1989 – What is a “toxic” narrative of the revolution? – Retrospective illusion of fatality – The first regime to fall down was our regime of discourse on the Arab world – Orientalism and revolution: T.E. Lawrence – Looking for the “Original Sin” – Chronological myopia – The Synecdoche Effect – A timeline in the Guardian website – The meme of the “Twitter Revolution” – Partial intentionality and the Ceausescu Effect – “Divide and conquer” stories – The Main Event and the Wind-Down – The Result and post-coital tiredness – Conclusions.

PDF HERE

QUESTIONS & ANSWERS

QUESTIONS & ANSWERS (19’52”)

***

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

la fallacia patetica e la mancata distinzione fra grande e piccolo, figura e sfondo, ecc… (ha un nome questa figura retorica?), a ben pensarci, sono entrambe elementi caratteristici del grottesco.

Che ne dici? Secondo te si può dire che il grottesco ha le carte in regola per mettere in risonanza i corpi e disintossicare le narrazioni?

(in ogni caso, un gran bell’intervento)

@ filosottile

non so se ci sia *una* figura retorica esattamente corrispondente. Deleuze & Guattari usano sempre la parola “agencement” (concatenamento), riferendosi al modo in cui i diversi elementi si agganciano nella configurazione, senza primati né gerarchie. Io ho usato espressioni come “super-tropo” o “nube retorica” o “matassa”, perché sia nel brano di Proust sia nel poema di Majakovskij l’effetto complessivo di molteplicità ed ecceità (dell’incontro in un caso e della rivoluzione nell’altro, comunque in entrambi i casi si tratta di un Evento) è dato da un libero, vorticoso gioco di figure retoriche.

Il grottesco (o forse: i grotteschi) è uno dei registri possibili, infatti stiamo provando a usarlo nel nuovo romanzo. Secondo Tommaso De Lorenzis, il ricorso al grottesco è tra gli elementi che hanno permesso ai racconti di AaAM, una volta raccolti e messi in fila, di restituire la molteplicità degli Anni Zero…

Però non può bastare un registro stilistico a mettere in risonanza i corpi: i corpi sono messi in risonanza dall’Evento, a seconda della posizione in cui si trovano in quel momento. La necessità, dunque, è riconoscere/scegliere un racconto dell’Evento che restituisca quel risuonare. Un racconto corale, molteplice, singolare etc. Dentro questa necessità, il “super-tropo” mi sembra una via praticabile.

mi e’ tornata in mente una cosa di marx che avevo letto tanti anni fa. ho recuperato la citazione qui:

http://www.problemistics.org/manuale.intellettuale/marx.engels.html

Il comunismo presuppone un elevato grado di sviluppo delle forze produttive (materiali e intellettuali) che sia condizione per un loro sviluppo integrale. “Senza di esso si genererebbe soltanto la miseria e quindi col bisogno ricomincerebbe anche il conflitto per il necessario e ritornerebbe per forza tutta la vecchia merda”; e poi perché “solo con questo sviluppo universale delle forze produttive possono aversi relazioni universali fra gli uomini” in cui gli individui non sono più “individui locali inseriti nella storia universale” ma “individui empiricamente universali”. [1845, Karl Marx – Friedrich Engels, in “Filosofia Tedesca”]

ora e’ chiaro che nella russia del 1917 non c’era un “un elevato grado di sviluppo delle forze produttive”. pero’ della citazione mi e’ rimasta impressa la frase ” gli individui non sono più “individui locali inseriti nella storia universale” ma “individui empiricamente universali””.

la butto li’: forse nel 1917 i proletari italiani (e non solo) erano immediatamente entrati in risonanza con la rivoluzione russa perche’ la condizione di soldato mandato al macello (e non quella di proletario) li aveva resi “empiricamente universali”.

@ tuco

per quanto riguarda chi stava al fronte, penso possa senz’altro dirsi così. L’esperienza della guerra aveva fatto “toccare il reale”, raschiando il fondo delle esistenze fino al sostrato di nuda vita che accomuna ciascuno di noi a tutti gli altri. Da quella posizione “empiricamente universale”, e per i motivi che ho provato a spiegare, i corpi poterono risuonare, e quei fanti avvertirono prima di altri tutta la portata dell’evento russo.

Per quanto riguarda i civili, penso che la precondizione della risonanza stesse nell’essere proletari/e, sfruttati/e nell’economia di guerra. L’evento russo somigliava a un grande atto di insubordinazione (perché lo era!), ma somigliava anche a un grande sciopero.

L’Evento rivoluzionario fa risuonare “per simpatia” e a distanza corpi e anime come dei diapason, anche quando gli strumenti d’analisi dei politici e degli intellettuali non riescono ad individuarlo né a comprenderlo. Se si vogliono trovare degli antecedenti fra le teorie rivoluzionarie del ‘900, direi che siamo più vicini a Rosa Luxemburg che a Lenin. Comunque mi ha fatto venire in mente la chiusa dell’ultimo editoriale di Luigi Pintor (non lo linko ma si trova facilmente con Google), dove è presente questo stesso concetto della consonanza.

Era il 2003, l’anno delle grandi manifestazioni pacifiste contro l’invasione dell’Iraq. Dopo aver dichiarato la fine ormai avvenuta del ceto politico di sinistra, Pintor concludeva auspicando “una internazionale, un’altra parola antica che andrebbe anch’essa abolita ma a cui siamo affezionati. Non un’organizzazione formale ma una miriade di donne e uomini di cui non ha importanza la nazionalità, la razza, la fede, la formazione politica, religiosa. Individui ma non atomi, che si incontrano e riconoscono quasi d’istinto ed entrano in consonanza con naturalezza. Nel nostro microcosmo ci chiamavamo compagni con questa spontaneità ma in un giro circoscritto e geloso. Ora è un’area senza confini. Non deve vincere domani ma operare ogni giorno e invadere il campo. Il suo scopo è reinventare la vita in un’era che ce ne sta privando in forme mai viste”.

non so se c’entra, ma l’ istinto mi dice di si’. mi e’ tornato in mente questo passaggio da “la tregua” di primo levi.

“In quei giorni e in quei luoghi, poco dopo il passaggio del fronte, un vento alto spirava sulla faccia della terra: il mondo intorno a noi sembrava ritornato al Caos primigenio, e brulicava di esemplari umani scaleni, difettivi, abnormi; e ciascuno di essi si agitava, in moti ciechi o deliberati, in ricerca affannosa della propria sede, della propria sfera, come poeticamente si narra delle particelle dei quattro elementi nelle cosmogonie degli antichi.”

non era la “rivoluzione”, ma sicuramente lo sfondamento del fronte da parte dell’ esercito sovietico e’ stato un “Evento”, in positivo forse il piu’ importante di tutto il novecento.

tutto il libro e’ pieno di questa atmosfera (con improvvisi squarci di angoscia per le ferite inguaribili di auschwitz).

[…] Sul blawg dei Wu Ming, traduzione dell’intervento di Wu Ming 1 alla University of North Carolina sul tema “A cosa assomiglia una rivoluzione?”. Per […]

Walk like an Egyptian: il 2 febbraio ero a Milano, al parco Trotter, a parlare di scuola, quando mi hanno informato che in piazzale Loreto era in corso un presidio di egiziani in sostegno della rivolta contro Mubarak. Ho commentato che “dovevano venire i migranti egiziani per reinsegnarci il buon uso di piazzale Loreto” (il rappresentante della FLC che sedeva al tavolo si è sentito in dovere di dissociarsi dalla mia apologia di piazzale Loreto).

L’articolo di Negri e Hardt citato all’inizio della conferenza è tradotto qui: http://uninomade.org/il-mondo-arabo-come-laboratorio-di-sperimentazione-politica/

L’argomento di discussione, bello ed interessante, mi spinge a porre una questione strettamente connessa al tema (Anche se più “generica”) di cui discutevo con amici qualche giorno fa.

Chomsky, sulle rivolte arabe, ha detto: «come riferisce il centro studi Carnegie Endowment for international peace, “i regimi ora sono apparentemente decisi a frenare lo sviluppo democratico. Un cambiamento delle élite dominanti e del sistema di governo è ancora un obiettivo lontano”». Quindi (Almeno secondo Chomsky e secondo il Carnegie Endowment), il risultato è che anche le rivolte arabe in cui abbiamo tutti confidato hanno almeno in parte fallito, finendo per essere incasellate in sistemi di potere preesistenti, precostituiti e soprattutto comodi, come del resto successe per la Russia e per la Francia nella Rivoluzione Francese (Per fare i primi due esempi che mi vengono)? Quindi, la spinta dell’uomo al potere, ha anche stavolta avuto la meglio? Quindi, qualunque lotta, qualunque movimento che abbiamo fatto e che faremo anche noi resterà sterile e finirà per essere incasellato in modelli sociali preesistenti (Che siano “propri” o “importati”) senza riuscire a costruirne di nuovi? L’unica soluzione è l’autoannichilimento del movimento? E’ la “mega-lista-civica” pseudoapartitica proposta da quel deficiente di Grillo, che comunque finirà inevitabilmente per entrare in schemi di potere precostituiti? O è dare il culo (Metaforicamente, specifico, perchè di questi tempi non si sa mai) alla politica, contaminare il movimento, entrarci dentro, e provare a cambiare le cose “dall’interno”?

Lo chiedemmo anche a Galimberti in una conferenza della settimana scorsa, e la risposta che ci ha dato, dopo un panegirico su approccio tecnico e approccio umanistico (Che tra l’altro è lo stesso discorso che facevate e facevamo qua un paio di settimane fa sul nucleare), è stata: “Io sono un filosofo e uno psicologo, quindi non so darvi risposte sulle soluzioni”. Risposta che da un lato, magari, è pure apprezzabile per il fatto che non s’è messo in cattedra pretendendo di avere la verità assoluta, dall’altro è stata deludente perchè, oltre ad essere totalmente contrastante con la premessa, promuove un messaggio di arrendevolezza e mantiene il solito clichè schifoso dell’intellettuale avulso dalla vita sociale.

Scusate la lungaggine e l’essere andata forse troppo OT, ma A) sono particolarmente incazzata sul tema, anche per motivi personali che non sto qui a spiegare e B) Mi fa piacere discuterne con voi.

Bisous, Alè :-*

@ EveB

proprio di questi dubbi parlerà diffusamente, con dovizia di esempi, l’intervento di WM2 che metteremo on line nei prossimi giorni e che per adesso è disponibile solo in inglese.

In generale, c’è in giro troppa fretta di “incasellare” quel che sta succedendo (non “che è successo”: che sta succedendo) in Nordafrica e in Medio Oriente. Troppe reazioni “pavloviane”, e in questo caso è vero quel che dicono Hardt & Negri: inquadrare gli eventi dentro schemi preconfezionati e narrazioni impoverite della rivoluzione è terribilmente depistante.

Nei giorni scorsi Piazza Tahrir era di nuovo piena, e se uno segue i blog che si occupano delle rivolte nel mondo arabo (io sono iscritto a una ventina di feed), può ben vedere che tutto è in movimento. Non c’è solo la tendenza che giustamente Chomsky denuncia, cioè la tendenza alla “normalizzazione” da parte dei nuovi governi (circostanza che tanto piace ai cinici commentatori occidentali che, pfui!, hanno-già-visto-tutto e siete-dei-poveri-illusi): in questo momento c’è una *estensione* delle lotte (in Tunisia ed Egitto ci sono stati scioperi in tutti i settori lavorativi, anche se qui non lo ha detto nessuno); e c’è una società civile che si è risvegliata e dà grandi prove di solidarietà, basti vedere cosa accade sul confine Tunisia-Libia: quell’accoglienza organizzata dal basso è figlia delle rivolte dei mesi scorsi! Ecco la testimonianza di un compagno di Militant che è appena stato là:

«Dall’inizio di gennaio oltre 200mila persone – ovvero dieci volte il numero degli arrivi sulle coste italiane – hanno transitato nei campi di Ras Jadir, oltre 1500 persone prestano servizio 24ore al giorno (nonostante la carenza strutturale dei campi e delle risorse medico-farmaceutiche); l’accoglienza in Tunisia è la parola d’ordine improntata alla sensibilità umana, è il tentativo di ribadire che ogni lembo di terra è patria internazionale senza confine, garantendo il diritto al sostentamento e alla mobilità per ogni civile vittima del sistema-guerra.

Le prime impressioni non appena giunti al confine sono state di estrema sorpresa: vuoi perché non sono certamente immagini che siamo abituati a vedere, vuoi perché risulta evidente lo sforzo organizzativo, vuoi perché la situazione al confine libico denota una maggiore attenzione, rispetto al governo italiano, alle problematiche del diritto, della permanenza temporanea e del transito dopo l’accoglienza.

Il rapporto tra i paesi arabi in fermento, il tema della guerra e delle rivolte e i nessi con le vicende migratorie, Tunisi e le città del sud, i giovani tra governo transitorio e i residui del regime di Ben Ali, i campi profughi, la solidarietà tunisina e il diritto di rifugiati. Queste sono le questioni che ci sembrano centrali e cercheremo di raccontare in modo dettagliato con i prossimi focus.»

http://www.militant-blog.org/?p=4474

Insomma, i media europei e occidentali sono in piena fase (come dice WM2) “post-coito”: siccome hanno già sborrato, pensano che l’Evento ci sia già stato. La mentalità giornalistica porta a identificare l’Evento con un episodio notiziabile, con un “fatto” che abbia contorni precisi. L’Evento è una “sveltina”. Invece l’Evento è ciò che è *iniziato* nei mesi scorsi, e quel che accadrà nel futuro dipenderà dalle risonanze che ci saranno, dall’entusiasmo che nuovi sviluppi sapranno suscitare. L’Evento non è una-botta-e-via, è una relazione che dura a lungo. Non a caso Badiou ha coniato il concetto di “fedeltà all’Evento”. C’è un sacco di gente che, in Egitto, Tunisia e altrove, rimarrà in tanti modi fedele all’Evento. Le persone che stanno assistendo i profughi libici sono fedeli all’Evento.

Insomma, non è affatto finita qui, e forse comincia adesso. Proseguirà in modo imprevedibile, non possiamo predire niente, ma è certo che si sono liberate preziose energie, e quel mondo è in movimento.

C’è un altro aspetto da considerare:

recentemente, diverse persone hanno citato quel che scrisse Kant sulla Rivoluzione francese: quel che importava, agli occhi del filosofo tedesco, non era tanto/solamente quel che era accaduto a Parigi – che a rigore poteva anche essere biasimato con forza per gli eccessi, la violenza, il Terrore – bensì l’entusiasmo che la Rivoluzione aveva suscitato nel resto del mondo, a migliaia di chilometri di distanza, tra persone molto lontane. Per Kant era quell’entusiasmo a rivelare qualcosa di importante, a far capire che gli esseri umani vogliono avanzare verso il meglio. Non parlava di “risonanza” come il Comité Invisible, e la sua idea di Ragione era ben poco “corporea”, praticamente disincarnata, ma in fin dei conti quel che scrisse non era tanto distante dalle riflessioni che stiamo facendo.

In parole povere: l’Evento non è solo, in senso stretto, “gli avvenimenti del Nordafrica”; dell’Evento fa parte, e a pieno diritto, anche l’entusiasmo che quegli avvenimenti hanno suscitato nel mondo: “Fight like an Egyptian”! Quell’entusiasmo ci dice che non vedevamo l’ora, che c’è voglia di rivolta, che il desiderio di sollevarsi contro lo stato di cose presenti è più diffuso di quel che potevamo pensare fino a pochi mesi fa, che abbiamo bisogno di nuove mappe mentali in cui Europa e Nordafrica siano *uniti* dal Mediterraneo anziché divisi etc. etc. etc.

@Eve B.

Nemmeno io ho soluzioni da proporre: figurati, sono un cantastorie… Però posso dare una mano nel ripulire il campo dalle erbacce.

La lettura nichilista delle ribellioni arabe è figlia di alcune tossine narrative.

Prima tossina: l’idea che il racconto rivoluzionario finisca con il cambio di regime e le sue immediate conseguenze. Calma e gesso: abbiamo ancora visto troppo poco per dare un giudizio definitivo. Evitiamo di andare in craving da dopamina…

Seconda tossina: l’idea che una rivoluzione giri tutta intorno alla presa del potere e ai suoi assetti, tralasciando la dimensione creativa, innovatrice, culturale. Ovvero: quel che resterà in circolo a lungo nella società, se queste rivolte si dimostreranno davvero rivoluzionarie.

Terza tossina: la ricerca di un legame causale stretto – e non dialettico – tra rivoluzione ed effetti rivoluzionari. Si pensa che una rivoluzione abbia successo solo se ottiene effetti rivoluzionari. Solo se impone l’antitesi che è. Invece una rivoluzione pone l’antitesi per raggiungere una sintesi. E ogni passo verso quella sintesi – che magari non si raggiunge – è un passo da ascrivere alla rivoluzione.

I riformisti non fanno vere riforme se lo spettro della rivoluzione non li tiene sulla corda. Questo non significa che l’obiettivo finale ha da essere riformista, ma al contrario, che le vere riforme si ottengono solo grazie a obiettivi rivoluzionari.

Articolo bello e corposo. Complimenti.

Ritenete che la narrazione possa essere non solo post- ma anche anche pre-? Cioè, che le storie (non solo di voi “cantastorie” ma di film, libri, giochi di ruolo, graphic novel…) possano anticipare e in un certo senso contribuire a un processo sociale di rottura?

gracias

FG

Questo post calza a pennello alle mie ultime giornate e alle difficilissime domande che si portano dietro. Ma come fate WuMinghi? Leggete nel pensiero? :)

A proposito di narrazioni tossiche e dell’incapacità di cogliere la molteplicità di ciò che sta accadendo in Nord Africa e nel Medio Oriente, ultimamente mi sembra che tutta l’immagine che abbiamo di quegli eventi sia Piazza Tahrir. Non si comprende che Piazza Tahrir è stata (e continua ad essere) il risultato di una nube (appunto) di scioperi, manifestazioni, voci che da tempo si opponevano. Percepisco in molte persone la sensazione che Piazza Tahrir sia venuta fuori dal nulla e da questo punto di vista la domanda, che quelle stesse persone si pongono, “Perché in Italia no?” non può che dare risposte fuorvianti. La mentalità dell’Evento, che Wu Ming 1 citava un paio di post sopra, non è propria solo dei giornalisti, purtroppo.

@ Filippo Grassi

può accadere che certe storie aiutino a “riaggiustare il quadro” e permettano di recepire meglio quel che verrà. Certe storie, se ascoltate al momento giusto e insieme alle persone giuste, possono farci drizzare le orecchie, predisporci a connettere un evento a un altro.

Ma accade più spesso che le storie siano usate per intorpidirci i sensi e *impedirci* di recepire. Propaganda, “miti tecnicizzati”, “narrazioni tossiche”…

@Adriana di Rocky

La tossicità che individui è dovuta a due veleni: 1) L’effetto sineddoche (cioè la parte che nasconde il tutto, Piazza Tahrir che mette in ombra il resto 2) La miopia cronologica, cioè il concentrarsi sulla “rottura” rivoluzionaria, dimenticando le sue premesse: un po’ come un racconto avventuroso che parte dall’avventura dell’eroe senza raccontarti (o prima o dopo) il suo mondo ordinario, quello rispetto al quale l’avventura è, appunto, avventura.

@Filippo Grassi

Credo molto in una narrazione pre-, altrimenti non farei questo mestiere… Credo senz’altro che un processo rivoluzionario si acceleri e si approfondisca nel momento in cui i partecipanti cominciano a raccontarsi come “rivoluzionari”. La nostra identità personale è costruita come una storia che ci raccontiamo: lo stesso può dirsi delle comunità umane. Negli USA, una prof. interessata a queste questioni mi diceva che il dipartimento della Difesa sta proprio studiando il potere delle narrazioni-miccia e non solo delle narrazioni come cortine fumogene, schemi mentali che obliterano tutto ciò che non gli si adatta.

Grazie per lo sharing e la competenza intellettuale.

Nel collegamento fra guerra, ecceità e Proust mi è venuto in mente il libro di Kern “Il tempo e lo spazio” dove lo storico analizza i cambiamenti paradimatici di tempo e spazio nel passaggio fra 800 e 900. Secondo Kern, alcuni passaggi della Recherche subiscono l’influenza dello sguardo fotografico, offrendoci una descrizione obiettiva (nel senso fotografico del termine) della realtà nell’istante – per esempio – in cui il protagonista trascendentale entra in una stanza e ne subisce la percezione prima di formularne un giudizio cognitivo (quello che WM1 chiama “patologico”).

Potrebbe essere interessante il collegamento fra rivoluzioni del primo 900/ fotografia e rivoluzioni dei primi 2000/web 2.0…che ne dite?

Io onestamente, ci spero. Spero in quello che chiamate “Evento” con la E maiuscola e per questo continuo a fare quello che facevo e che faccio.

Ultima riflessione a riguardo. A questo punto, anche il 14 dicembre, Roma, Piazza del Popolo, rientra nell’ “Evento” (Come è secondo me, perchè è dal 2001 che non c’era una partecipazione popolare simile), oppure come dicono i pessimisti -cito- “succede così poco in Italia che anche un movimento minimo sembra una grossa rivoluzione”?

bello ! (:

@Nexus

Non ho letto Kern, ma tra lo sguardo del fotografo e quello di Proust, mi sembra ci stia una differenza fondamentale: l’inquadrtatura. Il fotografo taglia un pezzo di realtà, lo isola dal resto, lo incornicia, lo mette in un frame e così facendo rompe concatenamenti possibili, toglie immediatezza alla percezione. Un’ecceità inquadrata mi pare una contraddizione in termini…

@ EveB

sinceramente, non ho risposte certe su questo. Ma vedo che quell’espressione, “14 dicembre”, è diventata significativa. Sicuramente significativa per chi c’era. E questo di solito è un sintomo, in alcune vite c’è un pre- e un post- 14 dicembre. E quello era un momento di una mobilitazione europea (Francia, UK etc.). Nello stesso momento, anche se ancora ne avevamo scarsa cognizione, si stava mobilitando il Nordafrica. La temperie è la stessa, una lotta euro-mediterranea, e non solo, perché negli ultimi tempi abbiamo visto lotte simili in Nordamerica, e in Piazza Tahrir c’erano cartelli in solidarietà coi lavoratori di Wisconsin e Ohio (e viceversa!) In alcuni paesi la lotta ha avuto uno sbocco eclatante, in altri no, o non ancora.

Ciao,

La rivoluzione intero nel mondo arabo

dal 2010/03/12 al 11/4/201 (mappe e articoli)

http://www.slate.com/id/2288928/

@wu ming 1

in relazione a questo: http://bit.ly/fgU7Vo

mi rendo conto di aver mal posto la questione. Concordo perfettamente: è l’Evento che mette in risonanza i corpi, ciò che mi premeva dire era che le figure retoriche che tu individuavi sono caratteristiche anche del grottesco (i grotteschi, hai ragione anche su questo) e che il grottesco, laddove non sia utilizzato cinicamente – aggiungo ora – un po’ come il rame, abbia la capacità di respingere le aggressioni tossiche e batteriologiche.

@ Filippo Grassi

a proposito delle narrazioni “pre”:

posso dire che l’impostazione di base della mia coscienza politica deve molto ad alcuni romanzi letti nella prima adolescenza e a diverse catene di aneddoti raccontate dai miei nonni. Non ho partecipato ad alcuna rivoluzione, ma a modo mio mi sento pronto!

@Moustroufo

Bella la timeline che hai postato, ne aveva fatta una simile anche il Guardian, tempo fa (credo la stiano aggiornando ogni settimana):

http://goo.gl/exeBa

In quest’ultima, i microeventi che scandiscono l’Evento sono: protest/govt response to protest, political move, regime change, international/external response. In quella di Slate: first sparks of protest, large protest, govt cracks down, tipping point, leader abdicates.

Io mi chiedo: quale potrebbe essere una griglia alternativa per costruire la timeline di un macroevento potenzialmente rivoluzionario? Possibile che tutto quel che ci interessa sapere e mettere in ordine cronologico siano le proteste, le reazioni del governo e i leader che abdicano? Quali altri fattori scatenanti e scatenati sono in gioco? Urge rispondere. Perché fino a quando impugneremo martelli, continueremo a trovare chiodi (e a battere come scemi anche sulla testa delle viti…)

non vorrei fare la parte del guastafeste, ma ho la sensazione che in europa i corpi risuonino piu’ con le parole di castelli e speroni che con l’insurrezione nordafricana. c’e’ un clima veramente merdoso. in giro per gli autobus e i bar ho sentito cose che voi bolognesi non potete nemmeno immaginare.

la “nostra” rivoluzione deve puntare innanzitutto a spazzare via il paradigma razzista identitario ed etnocentrico. ci vorranno anni, e non e’ detto che ci si riesca. bisogna cominciare a darci dentro di sturacessi a partire proprio da noi, dalla sinistra, perche’ in questi anni si sono formate incrostazioni differenzialiste che hanno completamente intasato lo scarico.

@ tuco

non so che idea tu abbia di Bologna, ma io conosco e vivo entrambe le città e posso dirti che, ahimè, Bologna non è affatto meno razzista di Trieste. Lo è in modo diverso, perché diversa è la genealogia del suo razzismo, ma l’esito – cioè il discorso da autobus – è lo stesso. E in queste settimane i muri sono tappezzati di questa schifezza:

http://corrieredibologna.corriere.it/media/foto/2011/03/10/manifesto_ok–190×250.jpg

Dopodiché, certo, dipende da quali corpi e quali corporeità prendiamo in esame. In Europa non c’è solo il razzismo, ci sono anche le lotte. Comunque, che la battaglia da fare sia quella che dici, non c’è dubbio. Quanto alle incrostazioni, armati di pelo sullo stomaco e dài un’occhiata a ‘sto thread dove sono intervenuto anch’io:

http://www.carta.org/2011/04/lodio-di-grillo/comment-page-1/#comments

lo so, lo so che anche a bologna non sono roselline. e’ che mi e’ venuta spontanea la battuta alla blade runner: go visto robe che voi bolognesi no pode’ gnanca imaginarve… :)

@wu ming 2

leggermente OT (ma forse neanche tanto):

finché non son stati inventati gli avvitatori, i falegnami cacciavan dentro anche le viti col martello, avvitando col cacciavite solo gli ultimi giri (qualunque falegname ti dirà che quel che tiene, della vite, è la parte vicino alla punta).

ne consegue che chi batte le viti col martello non sempre è scemo.

magari non ha niente di meglio sotto mano…

@nick the old

Vero, il “come scemi” era un’esagerazione: anche a me è capitato di battere viti col martello o di farmi venire un tunnel carpale a forza di girare il cacciavite (che sembra lo strumento migliore, ma alla lunga è una vera tortura).

Tuttavia, fuor di metafora, l’intelligenza consiste anche nella capacità di mettere in discussione i propri utensili, pure quando ci sembrano comodi perché ce li abbiamo sotto mano. L’arte di arrangiarsi va bene sul breve periodo, o sull’isola di Robinson Crusoe, ma alla lunga non è arrangiandosi che si fanno le rivoluzioni.

Buongiorno,

grazie per il nuovo timeline.

Su questo che si chiede, secondo me, al inizio potrebbe essere un timeline per la letteratura italiana, la musica italiana… generalmente per la educatione o per la storia, esempio, tutte le rivoluzioni del 20° secolo per l’ Europa

o tutta la storia d’Italia per regioni. (mi sembra che se qualcuno non sa il passato non può vedere il futuro).

Questi informazioni riuniti da qualche parte, davanti

a tutti, con uno bravo sguardo della storia, forse cosi ci potremmo capire che cosa dare la colpa, quali sono gli errori, come siamo arrivati fino a questo punto.

Forse possiamo trovare ancora una soluzione?

Tutti i paesi nelle due timelines avenano regimi assoluti.

Ma noi non viviamo in un regime dittatoriale, la gente non si riverso nelle piazze e nelle strade o forse la nostra “democrazia” è solo un simile regime, ma in un’ “altra” forma… Anche, noi, il popolo (almeno la maggioranza) non partecipa al voto coloro che ci governano?

Le coscienze sono colpevoli… (perche fino a quando impugneremo martelli, continueremo a trovare chiodi…) così i governati dicono: da quando avete votato noi, facciamo leggi brevi per voi, quindi “dance” tutti con “la nostra musica”.

Per un’ altra “musica vera” personalmente, posso pensare due modi : a) sempre credevo, adesso ancora di più, che gli “operazioni” dovrebbe essere “dal dentro”, sa, come continuamente corredere il “sistema”…

Oggi mi sempra che i giovani possono fare questo, solo quando “aprirono” le loro menti, quando acuistano comprensione critica…

Non si sembra che voi e molti altri (storici, professori bravi, musicisti …) dovrete diventare “il Stato”,”la maggioranza” per questi giovani?

b) con la resistenza, modi di resistenza che il Stato comincia a perdere soldi perche alla fine solo questo lo disturba.

Ma oggi è dificille le persone sono tutti insieme per uno scopo comune?

E perche mi ha parlato per marteli e chiodi, so un proverbio vecchio che dice: “sempre devi colpire una volta in chiodo e una volta al ferro di cavallo”.

Vorrei sperare che dopo alcuni anni ci potremmo vedere nuove timelines, pronte ma con i paesi d’ Europa.

‘E un sogno?

@Wu Ming 2

Appena che sono stato in twitter, ho trovato questo messaggio:

http://www.mapsulonnaise.net/écriteau2.htm

ti ricordi?

[…] da WM1) che mi ha particolarmente colpito e a rimandarvi all’originale direttamente su GIAP – La stanza dei bottoni del collettivo Wu […]

[…] che si interroga in particolare sul problema di un tribalismo unito per il dopo-Gheddafi, quindi la trascrizione dell’originale seminario tenuto da due dei membri del collettivo di scrittori Wu Ming […]

[…] Si conclude la pubblicazione su Giap degli interventi fatti da WM1 e WM2 alla UNC (University of North Carolina) di Chapel Hill, il 5 aprile scorso. Dopo quello di Wu Ming 1 (“Siamo tutti il febbraio del 1917, ovvero: A che somiglia una rivoluzione”), ecco quello di Wu Ming 2, che fa tesoro di molte discussioni svoltesi su Giap (a cominciare da quella sulle “narrazioni tossiche”) […]

Cito un Majakovskij prerivoluzionario, 1916, da “Magra autoconsolazione”

(traduzione di Maria Roncali Doria)

Bambini,

siete rimasti

voi.

Non importa.

Crescerete.

Presto

nel piccolo, debole pugno stringerete la frusta

e la città scuoterete con oscene bestemmie.

Vi riporto per intero l’articolo del Il Fatto – 15 aprile – in cui si parla (sparla?) di Badiou. Premetto che lo conosco poco (scoperto tramite Wu Ming, letti soloamente 4/5 articoli sul web) ma mi pare che la giornalista (tale Giorgia Origgi) ci vada giù davvero pesante.

“CHE COS’È oggi un filosofo francese? C’è

da chiederselo, quando il meglio della

French Philosophy è rappresentato ormai dal

vecchio Alain Badiou, classe 1937, allievo

dell’Ecole Normale, marxista e fervente

anti-moderno. In un certo senso, Badiou è il

prototipo del filosofo francese, di quelli

caricaturati nei vecchi film americani: brutto,

arrabbiato, inutilmente polemico e fumoso,

un perfetto esempio di “ef fetto-gur u”, ossia

che più non lo capisci e più ti sforzi di

sovra-interpretarlo e trovare un senso ai suoi

deliri. Come fa notare Jean-Louis Fabiani, in

un bel libro ignorato in Francia, Qu’est-ce

qu’un philosophe français? (Editions de

l’EHESS, 2010), il filosofo francese D.O.C. ha

una sua genealogia riconoscibile: tipicamente

piccolo-borghese, allevato in provincia e

promosso all’élite culturale grazie al

reclutamento in una Grande Ecole della

Repubblica, ha quasi sempre un passato da

insegnante del liceo (pure Sartre dovette

spendere qualche anno a insegnare a Le

Havre), un’erudizione da filologo e un

curriculum da attivista politico, a sinistra o a

destra, più sovente a sinistra.

Con queste tre credenziali il filosofo francese

si crea una reputazione da maître à penser sin

da piccolo, si confronta con i suoi simili e solo

con loro, e si permette un’arroganza su

qualsiasi tema. Le sue armi sono la menzione

precisa di dati inverificabili, una feroce verve

contro i colleghi intellettuali, e una posizione

controintuitiva e insostenibile su qualsiasi

questione di attualità.

In un pamphlet intitolato L’antisémitisme

par tout (La Fabrique, 2011) Badiou fa tutto da

sé. Crea il fenomeno: in Francia, a detta sua,

da dieci anni a questa parte si denuncia nei

media un antisemitismo crescente. Poi lo

rivolta come un guanto: tutto questo parlare

di antisemitismo non è altro che un modo di

fomentare l’odio anti-arabo, perché è agli

arabi e in generale ai musulmani che si

attribuisce la colpa delle nefandezze contro

gli ebrei. Dunque, la denuncia

dell’antisemitismo nasconde il volto del

nuovo antisemita, che è in realtà un

anti-musulmano, e, peggio del peggio, fa il

gioco di Marine Le Pen e del Front National,

che, a detta sua, è diventata «tutta dolce con

gli ebrei» perché l’aiutano a sostenere che la

peggior minaccia per la Francia sono i

musulmani che pregano sui marciapiedi.

La costruzione dell’inesistente complotto

mediatico in difesa degli ebrei – e basta poco

per rendersi conto che l’affermazione è basata

su qualche ritaglio di giornale e qualche

dichiarazione dell’odiato collega Finkelkraut,

colpevole di aver più successo in patria – si

fonda sulla denuncia di un nuovo

antimusulmanesimo, che vede tra i suoi

creatori l’intera banda degli intellettuali

filosemiti parigini. Tutto ciò con uno scopo,

come ogni teoria del complotto che si rispetti:

ossia legittimare un’idea di democrazia che

altro non è che la faccia ipocrita del

complotto capitalista.”

@ akaOnir

grazie, però cerchiamo di non abusare di questa cosa del ricopiare qui su Giap interi pezzi apparsi altrove. Questo non è un thread “su Badiou” e non vorrei partisse un OT ultra-tecnico sulle posizioni di quest’ultimo.