In attesa che arrivino in libreria quest’edizione economica e questa fascetta, proponiamo ai nostri lettori una lunga intervista su Altai e sul nostro modo di lavorare, realizzata alla fine del tour di presentazione del romanzo (estate 2010). Le domande sono di Marco Amici, le risposte di Wu Ming 1 (ma a un certo punto c’è un invisibile cut-up di frasi di WM4, tanto, come cantava quel tale, «I am he as you are he as you are me and we are all together»).

L’intervista – un sunto poetico-politico della nostra fase 2008-2010 – è uscita nel dicembre scorso sul n.2 della rivista di italianistica La libellula, e non era mai stata segnalata su Giap (tantomeno sul blog dedicato al romanzo, che in quel periodo era già ufficiosamente chiuso).

In calce al post, riproponiamo alcuni reperti musicali e ricordiamo alcuni appuntamenti di questa settimana.

FRA NARRAZIONI DI TRASFORMAZIONE STORICA ED ETICA DEL MITO: INTERVISTA A WU MING 1

Nel 1999 viene pubblicato a firma Luther Blissett il romanzo storico Q, che si rivela un best seller e viene tradotto in numerose lingue. Gli autori sono quattro membri della sezione bolognese del Luther Blissett Project che a partire dal gennaio 2000, con l’aggiunta di un nuovo componente, danno vita al collettivo letterario Wu Ming. Fra le varie opere pubblicate dal collettivo vanno ricordati almeno i romanzi 54, ambientato nel secondo dopoguerra e animato da decine di personaggi, Manituana, storia settecentesca che racconta le origini degli Stati Uniti d’America e l’ultimo Altai, che segna un ritorno al mondo di Q. Nel 2008 Wu Ming 1 ha pubblicato un saggio di critica letteraria che ha generato un ampio dibattito: New Italian Epic. Memorandum 1993-2008: narrativa, sguardo obliquo, ritorno al futuro. Nel testo in questione si propone una sistemazione teorica del panorama letterario italiano degli ultimi quindici anni.

Dieci anni dividono Q, il romanzo storico che firmaste con il nome multiplo Luther Blissett, e la vostra ultima opera collettiva, Altai, che di Q torna ad esplorare le vicende. Cosa vi ha spinto a riprendere le fila dell’epilogo di Q per scrivere qualcosa di molto diverso da un semplice sequel?

All’inizio dell’estate 1998, dopo quasi tre anni di lavoro, consegnammo il testo di Q alla casa editrice. Per dare l’idea di come si lavorava nell’editoria in quella fase di transizione: spedimmo il floppy per posta dentro una busta imbottita. Oggi i floppy non esistono più, e da un pezzo. Il romanzo sarebbe uscito nel marzo successivo e avevamo qualche mese di ‘buco’, ma con la testa stavamo ancora nel XVI secolo, i piedi a Venezia e lo sguardo rivolto a est. Dopo tutto quel tempo investito nell’impresa titanica di scrivere un romanzo-fiume (e ricordo che nessuno di noi aveva mai scritto un romanzo, non dico ‘fiume’ ma nemmeno un rigagnolo!), faticavamo a staccarci da quel mondo. Tanto per chiacchierare, ci chiedemmo che ne sarebbe stato dei personaggi dopo l’epilogo.

All’inizio dell’estate 1998, dopo quasi tre anni di lavoro, consegnammo il testo di Q alla casa editrice. Per dare l’idea di come si lavorava nell’editoria in quella fase di transizione: spedimmo il floppy per posta dentro una busta imbottita. Oggi i floppy non esistono più, e da un pezzo. Il romanzo sarebbe uscito nel marzo successivo e avevamo qualche mese di ‘buco’, ma con la testa stavamo ancora nel XVI secolo, i piedi a Venezia e lo sguardo rivolto a est. Dopo tutto quel tempo investito nell’impresa titanica di scrivere un romanzo-fiume (e ricordo che nessuno di noi aveva mai scritto un romanzo, non dico ‘fiume’ ma nemmeno un rigagnolo!), faticavamo a staccarci da quel mondo. Tanto per chiacchierare, ci chiedemmo che ne sarebbe stato dei personaggi dopo l’epilogo.

Per chi non lo ricordasse, l’epilogo di Q era datato ‘Istanbul, 1555’ e mostrava i tre personaggi fuggiti da Venezia (l’anonimo protagonista e io narrante, ormai ribattezzato ‘Ismael’; la sua compagna Beatriz de Luna Miquez; l’ebreo sefardita Joao Miquez, nipote di Beatriz) nell’anticamera del sultano, Solimano il Magnifico. Stavano per essere ricevuti, e gli avrebbero raccontato la loro storia. Nell’attesa, Ismael e Joao fumavano un narghilè e assaggiavano il caffè. Più tardi ci siamo accorti che in quell’epilogo c’erano due strafalcioni: in primis, il Sultano non riceveva nessuno (persino le sedute del Divano, il consiglio dei visir, le seguiva da dietro una grata); in secundis, nel 1555 a Istanbul non c’era ancora un solo narghilè. Pazienza. Insomma, fantasticammo un poco su come sarebbe stata la vita di Ismael e degli altri nell’impero ottomano. Non volevamo scrivere un seguito del libro, avevamo già in mente di spostarci negli anni ‘50 del Novecento (e infatti negli anni successivi scrivemmo Asce di guerra e 54), quindi era solo un pour parler, stimolato dal fatto che due personaggi su tre erano realmente esistiti, e di loro sapevamo qualcosa. Beatriz e Joao (che a Istanbul si sarebbero ripresi i loro nomi ebrei: Gracia e Yossef Nasi) erano già ricchi e potenti, persino nell’Europa dell’Inquisizione e della Controriforma. A Istanbul Yossef era diventato uomo di fiducia di Selim II e poi Duca di Nasso e delle Cicladi. Insieme a sua zia aveva finanziato una colonia ebraica sul lago di Tiberiade, e aveva mire su Cipro. Gracia era morta nel 1569. Sapevamo che la buona sorte della famiglia Nasi era finita dopo la Battaglia di Lepanto, nel 1571. Yossef era morto nel 1578. Ok, e Ismael/Ludovico/Tiziano/Gert/Lot e tutti gli altri nomi? Quello era un personaggio immaginario, anche se lo avevamo creato cucendo biografie di personaggi veri e mettendo in fila nomi effettivamente riportati nelle cronache dell’epoca. Il suo futuro era tutto da inventare. Sarebbe davvero rimasto a Istanbul, mentre i suoi amici frequentavano i potenti dell’impero? Difficile crederlo. Ci dicemmo che, se qualcuno un giorno avesse scritto una sorta di ‘seguito’ di Q, si sarebbe dovuto svolgere tra la morte di Gracia nel 1569 e la Battaglia di Lepanto di due anni dopo. Dopodiché, non tornammo mai più sull’argomento. Fino ai primi mesi del 2008, quando ci rendemmo conto che il decennale dell’uscita del libro era ormai dietro l’angolo e poteva essere l’occasione giusta per… tornare sulla ‘scena del crimine’ (per alcuni il nostro esordio fu un vero e proprio crimine) e ‘fare i conti’ con Q, un romanzo che ormai sentivamo molto distante ma che continuava (e continua tuttora) a condizionare la ricezione delle nostre opere successive.

In effetti, per una certa frangia di lettori voi siete rimasti ‘quelli di Q’, nonostante il vostro percorso di autori vi abbia portato a scrivere libri molto differenti rispetto a quel romanzo, a cui, retrospettivamente, muovete non poche critiche.

Di quel libro, troppe cose ci lasciavano (e ci lasciano) insoddisfatti. Quell’epilogo, per esempio: lo trovavamo consolatorio, facilone, irrisolto. E poi la psicologia dei personaggi: troppo facile sguinzagliare per le pagine personaggi privi di radici e di passato, senza parentele, senza un solo ricordo d’infanzia. Certo, è un efficace stratagemma narrativo, è il pistolero di Per un pugno di dollari: chi se ne frega di chi è suo padre o cosa ha fatto prima di arrivare lì? Tuttavia, per un autore è un approccio parecchio limitante, e infatti dopo Q lo abbiamo lasciato cadere, altrimenti ci saremmo impantanati in un manierismo di matrice ‘ellroyana’ e in definitiva tutti i nostri personaggi si sarebbero assomigliati, perché in fondo nient’altro che ‘vettori’, espedienti per portare avanti l’azione. Uno scrittore deve assumersi la responsabilità di mettere sulla pagina relazioni complesse, retaggi controversi, reazioni e contrasti e influenze di cui tutti noi siamo il risultato. In una parola: i ‘dispositivi’ che ci producono come soggetti. Soltanto così possiamo criticare i limiti dell’identità e dell’appartenenza: non ignorandone l’esistenza. Negli anni abbiamo scavato sempre più nella psiche dei personaggi, nella questione delle ‘radici’, delle eredità, dei ‘grumi’, degli inciampi che ci portiamo dietro fin dall’infanzia.

Di quel libro, troppe cose ci lasciavano (e ci lasciano) insoddisfatti. Quell’epilogo, per esempio: lo trovavamo consolatorio, facilone, irrisolto. E poi la psicologia dei personaggi: troppo facile sguinzagliare per le pagine personaggi privi di radici e di passato, senza parentele, senza un solo ricordo d’infanzia. Certo, è un efficace stratagemma narrativo, è il pistolero di Per un pugno di dollari: chi se ne frega di chi è suo padre o cosa ha fatto prima di arrivare lì? Tuttavia, per un autore è un approccio parecchio limitante, e infatti dopo Q lo abbiamo lasciato cadere, altrimenti ci saremmo impantanati in un manierismo di matrice ‘ellroyana’ e in definitiva tutti i nostri personaggi si sarebbero assomigliati, perché in fondo nient’altro che ‘vettori’, espedienti per portare avanti l’azione. Uno scrittore deve assumersi la responsabilità di mettere sulla pagina relazioni complesse, retaggi controversi, reazioni e contrasti e influenze di cui tutti noi siamo il risultato. In una parola: i ‘dispositivi’ che ci producono come soggetti. Soltanto così possiamo criticare i limiti dell’identità e dell’appartenenza: non ignorandone l’esistenza. Negli anni abbiamo scavato sempre più nella psiche dei personaggi, nella questione delle ‘radici’, delle eredità, dei ‘grumi’, degli inciampi che ci portiamo dietro fin dall’infanzia.

Ma torniamo ai primi mesi del 2008: all’inizio non pensavamo a un romanzo collegato a Q, perché stavamo preparando il secondo episodio del ‘Trittico Atlantico’ iniziato con Manituana (quello che stiamo scrivendo adesso). Pensavamo a un racconto, uno spin-off da pubblicare in coda a un’edizione speciale di Q. Abbiamo cominciato a improvvisare trame, siamo tornati sulle fonti usate dieci-dodici anni prima… E inevitabilmente il tutto si è gonfiato. Passammo al progetto di una novella, poi di un romanzo breve. Questo perché non ci interessava scrivere un vero e proprio sequel, un Q2 – Il ritorno, anzi, volevamo raccontare una nuova storia, quello di un altro personaggio, uno ancora da inventare, uno più giovane che, spostandosi a oriente, incrociasse le rotte dei reduci di Q. Poi ci fu il patatrac. Nella primavera del 2008 il collettivo perse un membro, Wu Ming 3, che abbandonò per problemi personali. Il quintetto si ritrovò quartetto. Nelle presentazioni diciamo sempre: «Come il Quartetto Cetra, solo che siamo tutti maschi». Ci scherziamo perché fu un trauma. Uno shock da superare e un lutto da elaborare. Il rischio era la melancolia. Decidemmo di sfruttare l’occasione del ritorno sulla scena del crimine. Scrivere il nuovo romanzo sarebbe stato la terapia. E non sarebbe stato un romanzo ‘breve’, non ci saremmo proprio posti il problema della ‘taglia’. Così decidemmo di raccontare la storia di Emanuele/Manuel, che scappa da Venezia e inizia una contraddittoria ricerca delle proprie radici e della comunità di cui faceva parte sua madre (dice spesso: «il popolo di mia madre»). Scrivere Altai è stato il modo di far emergere i non-detti, i conflitti latenti tra di noi, conflitti che avevano avuto un ruolo nell’uscita di Wu Ming 3. Ci siamo ‘chiusi in studio’, come ogni band che si rispetti in ogni fase critica che si rispetti. Abbiamo lavorato un anno e mezzo. Abbiamo ri-imparato a litigare. Ne siamo usciti temprati, il collettivo era salvo.

E avete scritto Altai, che è uscito nell’autunno 2009. Un romanzo che prende le mosse da Q per staccarsene definitivamente, con grande dispiacere di chi voleva il sequel…

Noi l’abbiamo detto in tutte le salse che non era il sequel di Q ma un romanzo che «stava nel continuum di Q», ma è servito a poco, perché la gente voleva il seguito di Q, voleva illudersi che lo avessimo scritto, e se smentivamo doveva essere una posa, una strategia di qualche tipo… C’è stato l’equivoco della fascetta. A te quando compri un libro frega qualcosa della fascetta? Io la getto nel cestino appena esco dalla libreria. La casa editrice ci teneva a metterci la fascetta, cosa che a noi invece non piace, allora abbiamo detto: «Va bene, purché non venga presentato come il seguito di Q». Abbiamo concordato questa scritta: «Quindici anni dopo l’epilogo di Q». Infatti l’epilogo di Q, come ricordavo prima, si svolgeva nel 1555, e Altai si svolge quindici anni dopo. Era una mera constatazione. Bene, succede che molta gente capisca tutt’altro: «Quindici anni dopo Q, ecco l’epilogo della storia»! Una lettura fuorviata, visto che Q era uscito dieci anni prima, non quindici, e che nella scritta non c’erano virgole. E così si ingenera proprio l’aspettativa che noi volevamo scoraggiare, perché Altai non somiglia proprio per niente a Q, in mezzo è successo di tutto, il libro è molto più ‘figlio’ dei nostri romanzi più recenti, soprattutto di Manituana e di Stella del mattino. Così ci tocca la solita tiritera: «Eeeehhh, ma non è come Q», «E’ bello, sì, ma Q era un’altra cosa…»

C’è tutta una ‘scena’ di lettori inchiodati-a-Q, ossessionati da quel romanzo, gente delusa perché all’epoca non facemmo Q2, Q3, Q4… L’eterno ritorno dell’uguale. Qualunque cosa scriviamo e scriveremo, costoro ci rimprovereranno perché somiglia poco a Q, ma si devono rassegnare, perché noi abbiamo imboccato altre vie. Non vogliamo più scrivere romanzi dove l’importante non è vincere o perdere, ma avere ragione. Cioè stare dalla parte giusta, sbagliare sempre in buonafede, essere sempre all’avanguardia di tutti. Questo è l’elemento ‘consolatorio’ che oggi troviamo in Q, che infatti è un romanzo scritto, per 3/4, da poco-più-che-ventenni. Il messaggio è: se ci si mantiene ‘puri’ allora non si verrà mai davvero sconfitti e si potrà ancora solcare il mare, andare avanti, sempre avanti, fino alla prossima occasione rivoluzionaria. Questa coerenza assomiglia troppo all’incapacità di vivere e si mostra come un costante oscillare tra esaltazione e autocommiserazione, rivoluzione e repressione, presa della Bastiglia e Termidoro, fase eroica dei movimenti e riflusso etc. Alla fine che cosa resta? Se l’eroe non è mai in grado di ‘tornare’, di portare indietro dall’avventura un ‘premio’ utile al bene collettivo, a cosa serve? C’è un’assunzione di responsabilità che il protagonista di Q non attua… se non appunto in Altai. Quando sceglie di sottrarsi alla faida, alla guerra di denari e religioni, per ritornare a ‘casa’, cioè là dove sa di poter essere ancora utile a qualcosa e a qualcuno.

Molti degli altri libri che avete scritto fra Q e Altai sono o ‘sembrano’ dei romanzi storici. La necessità del confronto con la storia (che sia quella con la s maiuscola o quella meno eclatante degli sconfitti e degli emarginati) può considerarsi come una delle principali chiavi di lettura della vostra opera? Inoltre: Altai è un romanzo che ‘lavora’ la storia intorno a delle tematiche per voi ricorrenti: la crisi, il conflitto, la sconfitta, la sopravvivenza. Quali motivazioni o esigenze sono alla base di questo approccio?

Il passato è un campo di battaglia, e in Italia lo sappiamo bene. La storia nazionale è materia rovente, i suoi passaggi più ‘duri’ vanno demonizzati oppure edulcorati in certe fiction televisive. Il controllo e l’amministrazione della memoria pubblica sono le stampelle di ogni potere costituito. Il modo in cui viene ‘rivisitata’ a scopo strumentale ogni fase controversa della storia d’Italia, dal Risorgimento alla Resistenza alle lotte degli anni Sessanta e Settanta fa venire in mente quel che diceva Michel Foucault in un colloquio con i redattori dei Cahiers du cinéma. Si parte dicendo che «non ci sono eroi», e sulle prime potrebbe anche sembrare una demistificazione positiva, ma dietro «non ci sono eroi» si nasconde un messaggio completamente diverso, e cioè: «non c’è stata lotta». Nel senso: non c’è stata lotta disinteressata. I partigiani erano tagliagole grassatori e vendicativi; Garibaldi era un cretino vanaglorioso; le lotte degli anni Settanta non avevano un reale radicamento sociale, erano solo minoranze allucinate e probabilmente manovrate da potenze straniere, etc. etc. La verità è che la storia delle classi subalterne e delle loro lotte fa paura. Qui torna utile Mario Tronti quando ammonisce: «Guardate, ai capitalisti fa paura la storia degli operai, non fa paura la politica delle sinistre. La prima l’hanno spedita tra i demoni dell’inferno, la seconda l’hanno accolta nei palazzi di governo.» Ecco, noi spesso scendiamo «tra i demoni dell’inferno», in cerca di storie che valga la pena raccontare. Ma prima di tutto, noi cerchiamo di adottare punti di vista stranianti, e questo ricorso porta ‘spesso’ (non sempre) a raccontare dal punto di vista degli sconfitti.

Il passato è un campo di battaglia, e in Italia lo sappiamo bene. La storia nazionale è materia rovente, i suoi passaggi più ‘duri’ vanno demonizzati oppure edulcorati in certe fiction televisive. Il controllo e l’amministrazione della memoria pubblica sono le stampelle di ogni potere costituito. Il modo in cui viene ‘rivisitata’ a scopo strumentale ogni fase controversa della storia d’Italia, dal Risorgimento alla Resistenza alle lotte degli anni Sessanta e Settanta fa venire in mente quel che diceva Michel Foucault in un colloquio con i redattori dei Cahiers du cinéma. Si parte dicendo che «non ci sono eroi», e sulle prime potrebbe anche sembrare una demistificazione positiva, ma dietro «non ci sono eroi» si nasconde un messaggio completamente diverso, e cioè: «non c’è stata lotta». Nel senso: non c’è stata lotta disinteressata. I partigiani erano tagliagole grassatori e vendicativi; Garibaldi era un cretino vanaglorioso; le lotte degli anni Settanta non avevano un reale radicamento sociale, erano solo minoranze allucinate e probabilmente manovrate da potenze straniere, etc. etc. La verità è che la storia delle classi subalterne e delle loro lotte fa paura. Qui torna utile Mario Tronti quando ammonisce: «Guardate, ai capitalisti fa paura la storia degli operai, non fa paura la politica delle sinistre. La prima l’hanno spedita tra i demoni dell’inferno, la seconda l’hanno accolta nei palazzi di governo.» Ecco, noi spesso scendiamo «tra i demoni dell’inferno», in cerca di storie che valga la pena raccontare. Ma prima di tutto, noi cerchiamo di adottare punti di vista stranianti, e questo ricorso porta ‘spesso’ (non sempre) a raccontare dal punto di vista degli sconfitti.

Ma non sempre, nei nostri romanzi, gli sconfitti sono la parte sconfitta in una guerra. Raccontiamo molto più spesso di sconfitte individuali, ottenute non sul campo ma sul piano esistenziale, come capita al Lawrence d’Arabia di Stella del mattino (vincitore trionfale sul campo ed eroe di guerra, sconfitto su tutt’altro piano). In Altai noi raccontiamo l’assedio di Famagosta dal punto di vista dei vincitori, e andrebbe anche ricordato che, a dispetto di quel che racconta la vulgata storica, Lepanto non fu per nulla una battaglia ‘decisiva’, non certo sul piano militare. Non rappresentò la sconfitta dell’impero ottomano, che non solo si tenne Cipro, ma nel giro di pochi mesi ricostruì completamente la flotta e continuò a dominare il Mediterraneo orientale. Quindi noi raccontiamo una guerra dal campo dei veri vincitori. La storiografia ‘dal basso’ affermatasi nel Novecento, la ‘microstoria’, la storia orale, Les Annales, oltre ovviamente alla storiografia di ispirazione più marxiana, tutto questo è il nostro punto di imbarco, partiamo da lì e lo abbiamo sempre riconosciuto, noi siamo narratori sulle spalle di giganti storiografici. Non c’è quasi stata intervista su Q in cui non abbiamo nominato Carlo Ginzburg e Adriano Prosperi. Abbiamo addirittura definito Prosperi «un quinto autore di Q», oltre ad aver presentato il romanzo insieme a lui in una libreria pisana, nel 1999. E, nemmeno lo facessimo apposta, finiamo sempre per mettere il dito in una piaga storiografica, cioè scegliamo periodi e storie che sono al centro di furiosi dibattiti e radicali re-interpretazioni. Per scrivere Manituana leggemmo decine e decine di libri di storici della rivoluzione americana che stanno radicalmente mettendo in questione il mito delle origini, e ci siamo accorti che la stragrande maggioranza dei titoli che ordinavamo era stata pubblicata dopo il 2003. Non che anche prima non esistessero opere e storici di valore (Howard Zinn con la sua storia dal basso della rivoluzione, o il decano Francis Jennings). Ma anche l’opera più importante, l’opera capitale di Jennings è appena del 2000, e le opere di Zinn hanno avuto il loro massimo impatto dopo l’11 Settembre. La battaglia sulle origini degli USA, insomma, infuria. Anzi, nel caso del ruolo degli indiani e dei neri nella rivoluzione americana, e di quest’ultima vista dal campo comodamente definito ‘lealista’, la battaglia è appena iniziata. Il punto di vista degli sconfitti, dei rimossi, dei dimenticati non può mai essere dato per già definitivamente acquisito, mai, perché l’oblio è una forza dinamica, continua ad avanzare, e la propaganda dei poteri costituiti che usano la storia pro domo loro è incessante.

Ad ogni modo, per ampliare quanto dicevo all’inizio: non sempre ‘gli sconfitti’ sono gli sconfitti. La guerra del Vietnam fu vinta dai vietnamiti, ma il punto di vista che ci viene ossessivamente riproposto (anche nella pubblicistica che critica la guerra con asprezza) è sempre quello degli USA, invariabilmente. Quanti libri o film dal punto di vista dei Vietcong abbiamo letto o visto, negli ultimi trent’anni? Gli sconfitti sul campo sono i vincitori nella guerra della memoria pubblica, e i vincitori sul campo sono i veri rimossi. Insomma, le cose non sono tanto semplici.

Rispetto ai vostri precedenti romanzi, sembra che in Altai sia riservata un’attenzione particolare alle interazioni tra dinamiche storiche e personali. È possibile mettere in relazione quest’aspetto col fatto che i personaggi di Altai sono fra i più complessi e riusciti della vostra produzione, e che la stessa dimensione emotiva della narrazione appare in qualche modo più accentuata rispetto al passato?

Come dicevo prima, in mezzo ci sono stati Manituana e Stella del mattino. Romanzi in cui ci siamo cimentati, in modi diversi, con ‘l’introspezione’. Cosa che avevamo iniziato a fare in 54, che però era un romanzo a dominante comico-grottesca. Manituana e Stella del mattino erano invece a dominante tragica. Altai prosegue su quel cammino. In tutti e tre questi romanzi ci siamo sforzati di lavorare sui personaggi femminili e sulle relazioni tra i generi. In Altai, in particolare, il fallimento del progetto utopico dei personaggi maschili avviene per due motivi: il primo è che la libertà non è mai una concessione dall’alto (il Sultano che ti offre un regno), ma una conquista dal basso; il secondo – e forse ancora più importante – è che gli uomini non possono operare alcuna trasformazione, se non la operano con loro anche le donne. Nessun progetto può fare a meno di metà (più della metà) dell’intelligenza collettiva disponibile. Yossef esclude le donne a priori. Morta l’unica donna che per lui contasse qualcosa, Gracia, non ha più pensato che le donne potessero dare un contributo. E questo lo fotte. A un certo punto dice che le donne non contano, contano (cantano) i cannoni. In un altro passaggio usa come sinonimo la parola ‘ingegno’, ma sta sempre parlando di cannoni. Di grandi cazzi, tanto per essere banale. E’ un ‘ingegno’ tutto maschile. Così non si va da nessuna parte. Rileggendo il libro, ho constatato che i personaggi femminili messi in scena (quelli vivi, non quelli morti) fanno notare questa piccola, terribile verità. Cercano di avvisare i maschi. Che però non ascoltano, e si rendono conto troppo tardi. Del resto, è un romanzo tragico.

In diverse occasioni avete ribadito come all’origine dei vostri romanzi storici vi sia la volontà di scandagliare delle zone d’ombra che la storiografia ufficiale non è in grado di rischiarare per mancanza di dati certi. Sembra invece che nei vostri ultimi libri la necessità sia quella di offrire una prospettiva diversa su eventi storici che non hanno nulla di misterioso. Pensiamo alla cosiddetta ‘battaglia di Lepanto’ in Altai o alla rivoluzione americana vista dalla prospettiva gli indiani Mohawk fedeli al ‘Grande Padre Inglese” re Giorgio III in Manituana. È cambiato qualcosa nel vostro metodo o si tratta di esigenze diverse?

Non è necessario che manchino i dati certi perché vi sia un ‘cono d’ombra’. Spesso il problema non è quello che sanno gli storici, ma quello che trasmette la vulgata. Pensa a Lepanto: pochi giorni dopo l’uscita di Altai, La Padania uscì con il titolo cubitale: «UN’ALTRA LEPANTO PER FERMARE L’ISLAM». E’ evidente che la Lega Nord non sa nulla di quella battaglia, o meglio, di quella guerra, che l’Occidente ‘perse’. Il catenaccio dell’articolo diceva, tra le altre cose, che «La battaglia di Lepanto fermò l’ondata islamica in Occidente». A parte il fatto che in Occidente non vi era alcuna ondata islamica (e che in ogni caso l’Islam dell’impero ottomano non era quello di Al Qaeda), andrebbe spiegato a questi analfabeti storici che nel secolo successivo l’impero ottomano toccò il culmine della propria potenza, e che nel 1683 (centododici anni dopo Lepanto) i turchi arrivarono alle porte di Vienna. Ma La Padania non ha fatto altro che riportare una vulgata plurisecolare, costruita dalla propaganda successiva alla battaglia. Quindi, pur trattandosi di un episodio famosissimo, resta pochissimo conosciuto al di fuori delle cerchie di specialisti. C’è differenza tra ‘famoso’ e ‘conosciuto’. E quindi c’è un cono d’ombra. Anche il fatto che gli irochesi combatterono al fianco di Giorgio III contro l’esercito continentale rivoluzionario è cosa nota, ma a chi? Nella vulgata sulla guerra d’indipendenza, nei film come The Patriot con Mel Gibson, gli indiani sono assenti. E anche le narrazioni di quella guerra dal punto di vista ‘lealista’ sono molto rare. Quindi, nonostante quegli eventi siano praticamente mappati in scala 1:1, stanno in un cono d’ombra. E noi siamo andati a esplorarlo.

Non è necessario che manchino i dati certi perché vi sia un ‘cono d’ombra’. Spesso il problema non è quello che sanno gli storici, ma quello che trasmette la vulgata. Pensa a Lepanto: pochi giorni dopo l’uscita di Altai, La Padania uscì con il titolo cubitale: «UN’ALTRA LEPANTO PER FERMARE L’ISLAM». E’ evidente che la Lega Nord non sa nulla di quella battaglia, o meglio, di quella guerra, che l’Occidente ‘perse’. Il catenaccio dell’articolo diceva, tra le altre cose, che «La battaglia di Lepanto fermò l’ondata islamica in Occidente». A parte il fatto che in Occidente non vi era alcuna ondata islamica (e che in ogni caso l’Islam dell’impero ottomano non era quello di Al Qaeda), andrebbe spiegato a questi analfabeti storici che nel secolo successivo l’impero ottomano toccò il culmine della propria potenza, e che nel 1683 (centododici anni dopo Lepanto) i turchi arrivarono alle porte di Vienna. Ma La Padania non ha fatto altro che riportare una vulgata plurisecolare, costruita dalla propaganda successiva alla battaglia. Quindi, pur trattandosi di un episodio famosissimo, resta pochissimo conosciuto al di fuori delle cerchie di specialisti. C’è differenza tra ‘famoso’ e ‘conosciuto’. E quindi c’è un cono d’ombra. Anche il fatto che gli irochesi combatterono al fianco di Giorgio III contro l’esercito continentale rivoluzionario è cosa nota, ma a chi? Nella vulgata sulla guerra d’indipendenza, nei film come The Patriot con Mel Gibson, gli indiani sono assenti. E anche le narrazioni di quella guerra dal punto di vista ‘lealista’ sono molto rare. Quindi, nonostante quegli eventi siano praticamente mappati in scala 1:1, stanno in un cono d’ombra. E noi siamo andati a esplorarlo.

Le possibilità di documentazione che offre attualmente la rete a chi si cimenta in ricerche di tipo storico sono incomparabili rispetto al passato. Inevitabilmente questa novità sta modificando lo stesso approccio verso le narrazioni del passato. Quali sono le vostre considerazioni al riguardo?

Lo scibile che abbiamo a disposizione oggi e a cui possiamo accedere quasi istantaneamente è più di quanto i filosofi illuministi potessero sognare di accumulare in dieci vite e con un budget illimitato. E’ verosimile dire che sul sito di Project Gutenberg vi siano più libri di quanti ne abbia mai visti Voltaire dalla nascita alla morte. In un suo racconto, Stephen King chiama Google «l’Onnipotente» (con la maiuscola reverenziale). Scherza, ma mica tanto. Oggi, di qualunque periodo storico decidiamo di occuparci, abbiamo a disposizione una tale abbondanza di fonti primarie e secondarie da dare le vertigini. Bisogna ‘imparare a imparare’, sapersi orientare in mezzo al marasma, darsi dei limiti altrimenti si soccombe a una hybris da ricercatore compulsivo, da ‘tossico di notizie’. Anziché scrivere il libro, si naufraga chissà dove.

Noi spesso diciamo (lo abbiamo detto fino alla nausea!) che i nostri non sono romanzi ‘di ambientazione storica’, com’erano molti romanzi storici d’antan, bensì romanzi ‘di trasformazione storica’, nel senso che la rapida disponibilità di materiali di ricerca su ‘praticamente qualunque cosa’ permette di andare talmente a fondo, di entrare nei meandri della storia e delle relazioni tra personaggi, di innervare l’elemento di fiction in recessi prima irraggiungibili (che dico, nemmeno immaginabili, almeno non da noi), che alla fine ti trovi a lavorare ‘direttamente’ con la storia, l’hai portata in primo piano, non è più sul fondale. Un indizio di quel che sta accadendo è la mutata proporzione, in molti romanzi storici, tra personaggi realmente esistiti e personaggi d’invenzione letteraria. Nei romanzi storici di una volta, i personaggi principali erano generalmente fittizi, spesso erano dei ‘tipi’ creati ad hoc per rappresentare questa o quella componente della società: il padrone arrogante, il borghese rampante, il militare sfavillante, la madre superiora mortificante, il nobile decaduto, il bambino preso dal brefotrofio… Le vicende di costoro si svolgevano contro il fondale di grandi eventi storici: le guerre napoleoniche, la restaurazione post-Congresso di Vienna, la prima guerra mondiale, il Risorgimento… Poi ogni tanto, nemmeno sempre, facevano capolino alcuni (pochi) personaggi realmente esistiti. I loro erano più che altro dei ‘cameo’. Di solito erano nomi grossi, tipo Marat, Metternich, Carlo V… Oggi la proporzione sembra essersi rovesciata: in diversi romanzi storici, in primis quelli che scriviamo noi, la maggior parte dei personaggi viene dritta dalle fonti, sono persone realmente vissute e non necessariamente celeberrime, magari le abbiamo trovate nelle pieghe di cronache minori, ma comunque sono vissute, gli storici le citano. Talvolta, pur essendo rimasti fuori dal riflettore, hanno avuto ruoli e funzioni importanti, hanno preso decisioni cruciali e fatidiche etc. In Manituana, tutti i personaggi importanti sono reali a parte due. In Altai l’io narrante è un personaggio di invenzione, ma lo facciamo muovere nelle pieghe, nelle crepe, negli anfratti della storiografia. Incontra e si relaziona (paritariamente, e questo è molto importante) con personaggi veri: Yossef Nasi, Reyna Nasi, David Gomez, Ralph Fitch, Mehmet Sokollu, Solomon Ashkenazi, Lala Mustafa Pasha, Marcantonio Bragadin, sono tutti personaggi realmente esistiti. Il nostro protagonista è nella tenda insieme a Lala Mustafa e Bragadin quando, dopo la resa di Famagosta, accade l’irreparabile. E’ lì con loro, e le sue azioni e battute di dialogo sono certosinamente inserite negli interstizi, nei micro-spazi lasciati vuoti dalle cronache dell’episodio, dalle testimonianze di chi c’era. Come quando Zemekis inscrisce Forrest Gump in un vero talk show degli anni ‘60, ma in modo meno glamorous, perché noi cerchiamo gli interstizi… nei coni d’ombra, figurarsi.

Questa è quella che nel gergo del collettivo chiamiamo ‘la lamina’. Per noi l’invenzione narrativa, l’elemento di finzione è qualcosa di sottile, appunto una lamina, che inseriamo nelle fessure tra gli eventi realmente accaduti. La rete risulta fondamentale per lavorare così: se hai il minimo dubbio (ma Lala Mustafa Pasha era veramente a Costantinopoli in quel mese del 1570?), già durante la riunione di lavoro uno si fionda a cercare in rete, e a forza di cercare trova su Google Books lo stralcio di un libro fuori commercio in cui, en passant, trovi il dettaglio che ti serviva come pezza d’appoggio. Tutto questo in pochi minuti. Solo qualche anno fa sarebbero occorse diverse visite in biblioteca, anzi, in diverse biblioteche, ammesso e non concesso che la ricerca avesse un esito. In pochi minuti puoi fare una ricerca bibliografica che un tempo sarebbe stata impossibile o comunque impervia, puoi scoprire l’esistenza di libri mai pubblicati in Italia, trovarli usati a prezzi ridicoli e ordinarli in due click, puoi accedere ad archivi che sono stati digitalizzati. Sul web c’è tutto il carteggio di George Washington, con le scansioni delle lettere originali. E poi, su qualunque argomento hai una rampa di lancio, che è la voce di Wikipedia, e da lì puoi partire per espandere, approfondire. E puoi discutere subito ogni sviluppo, ogni idea, anche senza vederti fisicamente col tuo gruppo di lavoro. Tra una riunione de visu e l’altra, noi ci confrontiamo continuamente via e-mail o su Skype. Sono tutte risorse che i romanzieri storici di una volta non avevano. Potevano fare qualche ricerca in biblioteca, e se erano agiati o addirittura ricchi, visitare diverse biblioteche in diverse città o nazioni. La ricerca poteva durare molti anni ed era comunque lacunosa. Oggi una ricerca lacunosa non ti viene perdonata, perché anche il lettore ha gli strumenti di verifica descritti sopra, anche il lettore ha potenzialmente accesso a molte fonti, quindi ‘ti fa le pulci’, se c’è uno svarione, un’imprecisione, una licenza poetico-storica davvero troppo forzata, te lo fa notare, anzi, lo fa notare a tutto il mondo, perché lo scrive su Anobii, sul suo blog, nella discussione su un forum che tutti possono vedere. Oggi non possiamo più scrivere romanzi come quelli di Emma Orczy (la serie della Primula rossa), i nitpickers non avrebbero pietà! Va detto che a quelle lacune un bravo scrittore suppliva con il talento (o addirittura il genio), con l’invenzione, con l’estensione dell’arbitrio dell’autore. E molti di quei romanzi sono capolavori assoluti. Certo, non è il caso di quelli di Emma Orczy, che pure ebbero un successo spropositato e ancora vengono ripubblicati. Però il punto non è dire se i romanzi storici di oggi siano peggio o meglio di quelli di ieri: semplicemente, sono diversi, è quasi un altro genere.

In un’epoca caratterizzata da tecnologie di simulazione e media invasivi, spesso ci si interroga sulla rilevanza che una pratica ‘obsoleta’ come quella letteraria possa ancora avere a livello di immaginario. Le vostre posizioni in questo senso non hanno mai ceduto a facili catastrofismi: fiducia nella parola letteraria e convinzione che «l’unica alternativa per non subire una storia è raccontare mille storie alternative.»

…E a quel punto subentra il problema. La ‘mitopoiesi’. Qui devo fare degli esempi che riguardano l’evoluzione del nostro approccio. Noi abbiamo dovuto fare una dura autocritica su come portammo avanti il lavoro su letteratura, narrazioni, mito e media ai tempi d’oro del movimento ‘altermondialista’, nel biennio 2000-2001. Sulla scia del successo di Q, avevamo scritto quella sorta di proclama pregno di medioevo, Dalle moltitudini d’Europa in marcia contro l’impero e verso Genova, un’allegoria a chiave che nella prima metà del 2001 circolò parecchio e contribuì a far ‘rapprendere’ l’immaginario intorno alla scadenza del G8 genovese. Contribuì a focalizzare e incanalare la propaganda per convincere la gente a muoversi, a organizzarsi per quei tre giorni. Quel testo non lo avevamo nemmeno firmato ‘Wu Ming’, pensavamo che dovesse essere ‘del movimento’. Soltanto in seguito diventò un testo ‘di Wu Ming’, perché era un segreto di Pulcinella. L’attribuzione accelerò un processo già avviato tempo prima, e ci trasformò in una sorta di ufficio agitprop, o di cellula specializzata nella mitopoiesi. Di fatto, senza che noi opponessimo chissà quale resistenza, ci fu delegata un’attività ‘immaginifica’. Dei piccoli Georges Sorel che spingevano ogni pulsione nell’imbuto di un mito che si pretendeva di costruire ad hoc. Ma il mito non può essere costruito né modificato a piacimento, chi pretende di farlo otterrà risultati mostruosi, otterrà quello che lo studioso di miti Karoly Kérenyi definì «mito tecnicizzato», concetto su cui Furio Jesi lavorò a fondo e scrisse pagine memorabili. E infatti, indaffarati com’eravamo a produrre narrazioni ‘soreliane’, fraintendemmo quella fase, i pericoli insiti nell’investire tutte le energie in un’unica, grande iniziativa (c’era qualcosa di chiliastico, in questo). I nostri furono altri (piccoli, ma collocati ad altezza occhi) mattoni nel muro che già ostruiva la vista, che bloccava la comprensione lucida di quel che stava per succedere. Col risultato che andammo a Genova a farci sbaragliare, cosa che nell’arco di un pomeriggio rese obsolete e irriproponibili prassi e forme costruite e perfezionate nel tempo e con fatica, per esempio la cosiddetta ‘disobbedienza civile imbottita’ delle tute bianche, lo strumento del ‘forum sociale cittadino’ etc. E ci metto anche la degenerazione di uno strumento telematico come Indymedia, che nel post-Genova si trasformò principalmente in collettore di fango e calunnie reciproche, arena di diffamazione e resa dei conti tra correnti.

…E a quel punto subentra il problema. La ‘mitopoiesi’. Qui devo fare degli esempi che riguardano l’evoluzione del nostro approccio. Noi abbiamo dovuto fare una dura autocritica su come portammo avanti il lavoro su letteratura, narrazioni, mito e media ai tempi d’oro del movimento ‘altermondialista’, nel biennio 2000-2001. Sulla scia del successo di Q, avevamo scritto quella sorta di proclama pregno di medioevo, Dalle moltitudini d’Europa in marcia contro l’impero e verso Genova, un’allegoria a chiave che nella prima metà del 2001 circolò parecchio e contribuì a far ‘rapprendere’ l’immaginario intorno alla scadenza del G8 genovese. Contribuì a focalizzare e incanalare la propaganda per convincere la gente a muoversi, a organizzarsi per quei tre giorni. Quel testo non lo avevamo nemmeno firmato ‘Wu Ming’, pensavamo che dovesse essere ‘del movimento’. Soltanto in seguito diventò un testo ‘di Wu Ming’, perché era un segreto di Pulcinella. L’attribuzione accelerò un processo già avviato tempo prima, e ci trasformò in una sorta di ufficio agitprop, o di cellula specializzata nella mitopoiesi. Di fatto, senza che noi opponessimo chissà quale resistenza, ci fu delegata un’attività ‘immaginifica’. Dei piccoli Georges Sorel che spingevano ogni pulsione nell’imbuto di un mito che si pretendeva di costruire ad hoc. Ma il mito non può essere costruito né modificato a piacimento, chi pretende di farlo otterrà risultati mostruosi, otterrà quello che lo studioso di miti Karoly Kérenyi definì «mito tecnicizzato», concetto su cui Furio Jesi lavorò a fondo e scrisse pagine memorabili. E infatti, indaffarati com’eravamo a produrre narrazioni ‘soreliane’, fraintendemmo quella fase, i pericoli insiti nell’investire tutte le energie in un’unica, grande iniziativa (c’era qualcosa di chiliastico, in questo). I nostri furono altri (piccoli, ma collocati ad altezza occhi) mattoni nel muro che già ostruiva la vista, che bloccava la comprensione lucida di quel che stava per succedere. Col risultato che andammo a Genova a farci sbaragliare, cosa che nell’arco di un pomeriggio rese obsolete e irriproponibili prassi e forme costruite e perfezionate nel tempo e con fatica, per esempio la cosiddetta ‘disobbedienza civile imbottita’ delle tute bianche, lo strumento del ‘forum sociale cittadino’ etc. E ci metto anche la degenerazione di uno strumento telematico come Indymedia, che nel post-Genova si trasformò principalmente in collettore di fango e calunnie reciproche, arena di diffamazione e resa dei conti tra correnti.

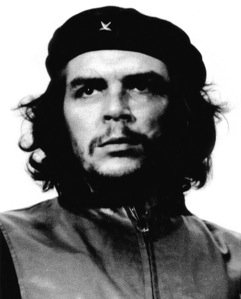

Ora, non vorrei essere frainteso: non è che quell’esito sia stato tutta colpa nostra, ci mancherebbe. Il nostro fu un contributo negativo tra i tanti, un piccolo contributo. Rimane il fatto che il nostro approccio alla mitopoiesi si scontrò con la realtà di uno scontro molto più duro. Avevamo evocato la violenza, l’apocalisse, il chiliasmo, facendo gli apprendisti stregoni, e i nostri alambicchi erano esplosi in una pioggia di vetri e liquidi urticanti. E avevamo fatto gli stessi errori che in Q (romanzo anti-apocalittico e anti-chiliastico) avevamo denunciato! Il ‘mito di lotta’ non può essere artificialmente evocato. Deve emergere nel reale, venendo dal basso. Ci deve essere un forte elemento di spontaneità. Così, abbiamo spostato l’enfasi del nostro discorso. Oggi usiamo meno spesso la parola ‘mitopoiesi’, anche perché è un po’ criptica, poco immediata. Ma anche quando la usiamo, ci teniamo a chiarire che non la intendiamo nell’accezione esageratamente letterale di ‘fabbricare il mito’. Noi non facciamo letteratura per fabbricare il mito di lotta. Il compito che ci siamo dati è cercare di penetrare il mito, capire il motivo per cui ha preso forma e, soprattutto, il motivo per cui si è ‘indurito’. Insomma, prendere una narrazione consueta, mal tramandata, essiccata, gettarci sopra un po’ d’acqua e manipolarla, cercare di renderla di nuovo malleabile e lavorabile. Si tratta, se vuoi, di un’etica del mito, un interrogarsi su come mantenere aperto il mito. «Raccontare mille storie alternative» significa anche trovare mille alternative dentro una storia per troppo tempo raccontata in un modo solo. Rimuovere i ‘blocchi’ che ne avevano portato alla chiusura, i clichés, i detriti depositati dall’uso politico di una vulgata… La sfida ulteriore è quella di rimuoverli senza pregiudicare la ‘poesia’ del mito, cioè senza s-mitizzarlo, senza ridurne la complessità riportandolo solamente al suo significato storico. Per capirci: il rischio è quello di fare un lavoro ‘da meccanico’, absit iniuria. Come lo smontaggio e la pulizia di un carburatore. Ma non funziona così. Né ci interessa la mera ‘demistificazione’. Il trucco è quello di mostrare come funziona il mito senza sminuirne gli elementi che lo hanno reso seducente, motivante, illuminante. Per fare un esempio molto immediato: in molti dicono che l’icona di Che Guevara (la celeberrima foto di Korda) è abusata, mercificata fino ad avere perso ogni senso e divenire alienante etc. Lo dicono, e si fermano lì. A cosa serve? A niente. Quel che invece serve è cercare di raccontare la storia di Guevara trovandovi dentro le ‘mille alternative’ di cui sopra, gettandovi sopra mille sguardi. E’ quello che ha fatto Paco Ignacio Taibo II nella sua monumentale, magnifica biografia Senza perdere la tenerezza. Leggendola, matura lentamente una nuova comprensione di quella storia, anzi, delle tante storie che in quella vicenda singolare hanno trovato un catalizzatore, e si capisce anche perché quell’icona, a differenza di molte altre, non passi mai di moda. Si capisce che in quell’icona sopravvive un qualche barlume della grandezza originaria, dell’esemplarità della storia del Che. E si guarisce anche dal moralismo facilmente iconoclasta: se uno ha in casa il poster del Che, ben venga. E’ anche per il viatico dell’icona che il libro di Taibo ha avuto successo nel mondo, quindi non è vero quel che lamentano i moralisti, cioè che l’icona non serva a nulla. Ma è difficile camminare su questa corda tesa. E’ un lavoro da acrobata.

***

Wu Ming 1 & Maxmaber Orkestar

WU MING & MAXMABER ORKESTAR – 13 SETTEMBRE 1569

(Cap. 1 di Altai, l’incendio all’Arsenale di Venezia)

Mp3 160k, 30 mega, 25 min.

Sabato 16 gennaio 2010, su Radio 2, è andata in onda una puntata della trasmissione Tutti i colori del giallo (condotta dal rubicondo Luca Crovi) interamente dedicata ad Altai. In studio WM1, WM4 e i Maxmaber Orkestar). Questa è l’intro musicale. Voce: Wu Ming 1 – Sax soprano: Alberto Guzzi – Fisarmonica: Max Jurcev – Cajon: Adriana Giacchetti.

Il sito dei Maxmaber Orkestar

Skinshout! feat. Xabier Iriondo

FUGA DA VENEZIA

traccia 1 dell’album Altai (Improvvisatore Involontario, 2011), possibile colonna sonora del nostro romanzo, realizzata dal duo Skinshout! (Francesco Cusa alla batteria e Gaia Mattiuzzi alla voce), con la collaborazione del vulcanico polistrumentista Xabier Iriondo. Qui le info sull’album e il testo scritto da noi per il booklet. Qui una testimonianza video di Altai dal vivo al Leoncavallo,

ALTAI LYRIC SUITE – PROLOGO, 8 MUHARRAM 977

Orchestra “Alessandro Volta” diretta da Alessandro Bares

Musica di Alessandro Bares

Soprano: Irene Geninatti Chiolero

Testo di Wu Ming (tratto dal romanzo Altai, prologo)

Altai Lyric Suite è un progetto della Compagnia Lirica di Milano e dall’attore Fabrizio Pagella. Qui le info.

Osteria Popolare Berica

CANZONE DEL CAPITANO GERT

mp3, 160kbps, 4:04

L’OPB è un’orchestrina di “folk da combattimento” nata a Vicenza agli inizi del millennio. Questo brano, tratto dall’album Farabutti e faraboloni (2005) , ripercorre il cammino e le avventure dell’anonimo protagonista di Q, dalla Guerra dei Contadini alla comune di Muenster, dall’Anversa dei banchieri alla Venezia degli intrighi. Quattro minuti forsennati, versi che irrompono nelle orecchie e rimangono incisi a nord del nervo ottico.

Il sito ufficiale dell’OPB

Il testo completo di “Canzone del capitano Gert”

***

Martedì 31 maggio

CAMPI BISENZIO (FI)

h. 21, Teatrodanteopenspace

Piazza Dante 23

Presentazione diAnatra all’arancia meccanica

Mercoledì 1 giugno

SIENA

h. 17, Sala cinema Fieravecchia

Facoltà di Lettere e filosofia, via Roma 47

Seminario “Il lavoro culturale”

WM1, “L’occhio del purgatorio. I tempi della rivolta e dell’utopia”

Venerdì 3 giugno

SETTEFONTI (BO)

h.20:30, Agriturismo Dulcamara

via Tolara di Sopra 78

“Cena con l’autore”

Cena sarda con presentazione del nuovo numero

di “Nuova Rivista Letteraria” (Edizioni Alegre)

con il direttore Stefano Tassinari, Wu Ming 1 e Massimo Vaggi

Cena + rivista: € 22

Info e prenotazioni: 051796643

coopdulcamara.it

Sabato 4 giugno

RAVENNA

h.19, Via dell’Almagià 2, Darsena di città

WM4 presenta

L’eroe imperfetto

nell’ambito del Festival delle culture

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Davvero notevole, ottima intervista, vi sono grato per averla pubblicata su Giap.

A proposito di “I am the Walrus” ricordo che quando lessi “Stella del mattino” trovai singolare il fatto che la comparsa di JRR Tolkien nella storia fosse all’insegna proprio di questa parola, walrus, e per molti motivi: appunto, il pezzo dei Beatles (di Lennon in particolare, mi pare di ricordare) fra i più bizzarri e meno radio-friendly, un delirio sia nel testo che nella musica (il “video”, poi, sembra uno di quelli dei Primus); e poi il cavallo marino, il mostro che viene dal mare, da oltremare, l’essere singolare che non è né pesce né carne, mezzo cavallo e mezzo balena; la pista etimologica che si perde fra i ghiacci polari di Fingolfin…

La parte di intervista che tratta dell’uso strumentale della memoria attraverso i media di massa è un tema che molto mi appassiona e che molto mi piacerebbe approfondire: quali titoli potreste suggerire (a parte, naturalmente, “Il sangue dei vinti”) fra i più recenti?

@ Sir Robin

“Il sangue dei vinti” lo suggeriamo sì, ma come potente emetico :-)

Ti interessano letture più di ricostruzione, denuncia e contro-informazione su casi specifici (es. le foibe, il Dopoguerra), o letture più *teoriche*?

Per quanto riguarda il Novecento, non si possono davvero capire le recenti distorsioni senza ripartire dall’ideologia che le ispira, che è quella della restaurazione dopo i grandi conflitti del secolo (e che per vari motivi non va confusa con l’anticomunismo “tradizionale” della Guerra Fredda).

Nella Francia di metà anni Settanta i “nouveaux philosophes” (es. Bernard-Henri Levy) elaborarono per primi la retorica che poi avrebbe fatto breccia (imperniata sul “paradigma vittimario”, vedi sotto); nella Germania dei primi anni Ottanta il cosiddetto “Historikerstreit” (il dibattito sui fascismi e la seconda guerra mondiale scatenato dallo storico revisionista Ernst Nolte) diede alla tendenza un fondamento più “scientifico”; l’Italia degli anni Zero è stata il laboratorio dove la tendenza si è estremizzata. Nel caso di un tema come le Foibe, tale estremizzazione ha chiuso qualunque spazio a discorsi minimamente sensati. Chi tenta di farli è un Agente del Male.

C’è tutta una riflessione sul “paradigma vittimario” (semplificando al massimo: nell’analizzare il tale o il tal altro fenomeno, movimento, evento etc. si pone l’accento quasi esclusivamente sul “body count”, su quante vittime abbia causato, estrapolando questo dato dal contesto e quindi “gonfiandolo” finché non è più possibile alcun piano del discorso e, quando si va a ricordare, si crea un circolo vizioso tra memoria e ricatto morale), riflessione che si può far risalire a Paul Ricoeur (a libri come La memoria, la storia, l’oblio) e che è stata ripresa anche da storici italiani come Sergio Luzzatto e Giovanni De Luna (non ho ancora letto il suo ultimo libro La repubblica del dolore, ma conto di farlo quanto prima).

Dimenticavo: su memoria e media, memoria e immagine, memoria e cinema, molto importante il contributo dato da Marco Dinoi con il suo Lo sguardo e l’evento (Le Lettere, Firenze, 2008).

[quote]Non vogliamo più scrivere romanzi dove l’importante non è vincere o perdere, ma avere ragione. Cioè stare dalla parte giusta, sbagliare sempre in buonafede, essere sempre all’avanguardia di tutti. Questo è l’elemento ‘consolatorio’ che oggi troviamo in Q, che infatti è un romanzo scritto, per 3/4, da poco-più-che-ventenni. Il messaggio è: se ci si mantiene ‘puri’ allora non si verrà mai davvero sconfitti e si potrà ancora solcare il mare, andare avanti, sempre avanti, fino alla prossima occasione rivoluzionaria. Questa coerenza assomiglia troppo all’incapacità di vivere e si mostra come un costante oscillare tra esaltazione e autocommiserazione, rivoluzione e repressione, presa della Bastiglia e Termidoro, fase eroica dei movimenti e riflusso etc. Alla fine che cosa resta? Se l’eroe non è mai in grado di ‘tornare’, di portare indietro dall’avventura un ‘premio’ utile al bene collettivo, a cosa serve? C’è un’assunzione di responsabilità che il protagonista di Q non attua… se non appunto in Altai. Quando sceglie di sottrarsi alla faida, alla guerra di denari e religioni, per ritornare a ‘casa’, cioè là dove sa di poter essere ancora utile a qualcosa e a qualcuno.[/quote]

non e’ che avreste pazienza di spiegare a un neo-ventenne cosa intendete con “incapacità di vivere” e “‘tornare’, di portare indietro dall’avventura un ‘premio’ utile al bene collettivo”. A quanto pare non ho ancora fatto quella”assunzione di responsabilita’” e quindi se poteste indirizzarmi un po’ ve ne sarei come al solito grato. :)

Ale

p.s.

il testo di OPB – Gert Dal Pozzo da’(accento) un 404

@bhudjo

ma non c’e’ da “indirizzare” nessuno, la constatazione riguarda noi e i limiti che abbiamo riscontrato nel nostro approccio in Q e nella nostra poetica degli esordi. Il “comportamentismo” che rivendicavamo dieci-dodici anni fa era tipico di una fase segnata da ingenuita’ e anche un bel po’ di sicumera. Oggi non ci soddisferebbe piu’ quell’assenza di passato, di traumi, di ritorno del rimosso, di conflitto tra le radici e le ali. E’ una cosa legata *anche* all’anagrafe, ma nel senso delle esperienze che si fanno.

Il sito dell’Opb e’ giu’, ma il testo lo trovi nella cache di google.

@tutti

grande intervista, un vero generatore di tematiche e stimoli diversi… sulla memoria e il suo uso “pubblico” (o politico) vorrei integrare la lista libri consigliata da WM1.

Nell’intervista si fa riferimento alla microstoria e alla storia orale, due correnti storiche “tutte italiane” nell’origine, e ben presto seppellite e dimenticate in madrepatria… per farla semplice, questi tipi di approccio utilizzano la memoria (i ricordi delle persone, orali o scritti) come fonte storica vera e propria (a pari dignità dell’archivio). Visto che Ginzburg e Prosperi sono già nominati, consiglio “L’eredità immateriale” di Giovanni Levi.

Qua in Francia, lasciati ai nouveaux gli spazi televisivi e gli editoriali, l’interrogazione sullo statuto della memoria e sulle sue utilizzazione è continuata e continua tutt’ora.

Vi segnalo questo sito su cui quelli che masticano un po’ di francese o inglese potranno trovare tutta una serie di articoli interessanti sul tema: http://ehess.dynamiques.fr/usagesdupasse/

WM1 cita a ragione De Luna (c’è un capitolo in “Le ragioni di un decennio” sulla memoria spaziale contesa a Milano), personalmente amo molto Luisa Passerini (Autoritratto di gruppo), che aggiunge alla questione un’attenzione particolare al genere e alla soggettività. Non è un caso che entrambi ( e anche una buona parte dei loro studenti) abbiano concentrato le loro attenzioni sul fascismo o sui movimenti sociali della seconda metà del XXo sec.

Per avere un’ottica meno nazionale (e primomondista) ci sono anche gli studi subalterni e post-coloniali, sviluppati negli anni 80 in India per dare voce a quelle classi della società indiana, soprattutto i contadini, che hanno pagato il prezzo più alto causato dalla sviluppo capitalista sia durante il colonialismo che dopo l’indipendenza. Questo tipo di approccio si è diffuso con forza sia in America Latina che negli USA (incrociandosi con gli studi di genere, queer, etc.).

scusate il fiume!

Riparato (anzi, sostituito) il link al testo completo della “Canzone del capitano Gert”:

http://www.antiwarsongs.org/canzone.php?lang=it&id=8502

Bella intervista.

Sul tema memoria ed immagine, visto che da qualche giorno è ricomparso sulla mia scrivania, segnalo anche Immagini Malgrado Tutto di Georges Didi-Huberman.

Quanto al sangue dei vinti, invece, il Melangolo ha pubblicato da poco La Beffa dei Vinti, di Andrea Casazza, che ripercorre la storia dei processi ai fascisti genovesi e gli effetti dell’amnistia togliatti; io non l’ho ancora letto, l’ho comprato e regalato tre volte…!

Anche io non tengo particolarmente alle fascette, ma voglio quella nuova di Altai!!!

Vabbeh dai, ma gli accostamenti Altai – Q vi infastidiscono tanto? Anche avendo ben presente la distanza di tempo e prassi fra i due libri credo che sia difficile sottrarvisi, fascette o no. Al tempo la mia fu: “Altai mi è piaciuto ma Q al tempo mi colpì di più, era un libro più incazzato”.

@Lorenzo

parodiando un celebre articolo di Levi (Levi, G., 1985a, I pericoli del Geertzismo, in Quaderni storici, n. 58, pp. 257-278) si potrebbe dire che in Q vi sono i pericoli del GERTismo! :-)

@Helios

il miglior modo di accostare i due libri (e il piu’ utile, il piu’ ispirante, forse l’unico non banale) e’ quello di “Libero”.

@ bhudjo/Ale

Giustamente il mio socio WM1 ha fatto riferimento all’elemento anagrafico. A vent’anni si è più propensi a sottolineare certe cose che a trenta o a quaranta, e questo, oltre che naturale, è sacrosanto. Il punto in questione è la capacità di elaborazione dell’esperienza che ognuno di noi, nel corso del tempo, riesce o non riesce a sviluppare.

A nostro avviso sull’esperienza “genovese” del 2001 c’è stato un deficit di elaborazione. Ce l’ha avuto il paese intero, sia chiaro, mica soltanto il movimento di quegli anni, tanto è vero che oggi Agnoletto e Guadagnucci pubblicano un libro per ricomporre il quadro che è emerso dal piano giudiziario, che conferma la nostra narrazione dell’evento genovese, cioè quella verità che tutti noi gridavamo a gran voce allora, e che però non ha prodotto una riflessione all’altezza della gravità dei fatti. Questo certamente ha a che fare anche con l’incapacità di questo paese di elaborazione della propria storia, con l’assenza di memoria condivisa, etc., un problema che in Italia si ripresenta a ogni passaggio epocale.

Ma al di là di Genova, al di là degli aspetti storico-politici, c’è appunto un elemento anagrafico. Se non si è in grado di riflettere e maturare a partire dall’esperienza, è impossibile crescere, cioè portare con sé ciò che di buono si sperimenta nei propri vent’anni e individuarne anche i limiti per andare oltre, per proseguire la marcia. Quando WM1 parla della necessità del ritorno dell’eroe con un “premio”, fa riferimento allo schema narrativo che sta alla base di ogni mito e leggenda. L’eroe deve saper tornare indietro portando con sé qualcosa di utile per la collettività, per coloro che verranno dopo (inclusi se stessi). Quel “premio” può essere anche una consapevolezza, una lezione, un discorso… Se al ritorno dal viaggio, dall’impresa, dalla battaglia, l’eroe porta con sé soltanto l’autoconsolazione del vittimismo non potrà fare alcun passo avanti; si condannerà ad attendere la successiva svolta della storia per rifare esattamente la stessa cosa, riprodurre le stesse dinamiche, nel bene e nel male. Questo atteggiamento impedisce di crescere, maturare, elaborare il lutto, e alla lunga anche di individuare e ascoltare ciò che di nuovo si presenta alla superficie della storia (perché si cercherà di inserirlo sempre nello stesso schema mentale, che poi significa diventare dei reazionari). Così ci si condanna alla replicazione. E come lamentavano i “replicanti” di un vecchio film – Blade Runner – quella è non-vita, una specie di limbo in cui i giorni e le epoche sono tutti uguali perché siamo noi a rimanere sempre uguali (anche se, al contrario dei replicanti del film, ci ritroviamo con i capelli grigi e meno fiato per correre).

In “Altai” il vecchio protagonista di “Q”, a settant’anni suonati, capisce che non è rigettandosi nel contesto degli intrighi di palazzo e dello scontro tra imperi che può ancora essere di qualche utilità, bensì ritornando a Mokha, in una comunità ribelle, ancorché momentaneamente pacificata, alla quale ha saputo essere utile e per la quale può ancora esserlo, nell’ultimo miglio della vita.

A scanso di equivoci, il mio discorso non ha nulla a che vedere con l’adagio che vorrebbe tutti incendiari a vent’anni e tutti pompieri a quaranta. Al contrario: penso che col passare del tempo si possa diventare più radicali, nel senso letterale di andare alla radice delle cose. C’è una frase di Slavoj Zizek che trovo sempre molto efficace: “Il problema dei tentativi rivoluzionari compiuti fino ad ora è, dunque, non che essi furono ‘troppo estremi’, ma che non furono abbastanza radicali, che non misero in discussione i loro presupposti” (In Difesa della Cause Perse, 2008). Aggiungo che perfino un vecchio conservatore come J.R.R. Tolkien giunse alla conclusione che l’eroismo del “mi spezzo ma non mi piego”, ovvero: “sono sconfitto ma non sottomesso” (quella con cui si conclude “Q”, per intenderci) è necessario ma non è sufficiente, se non si accompagna all’idea che ci sia qualcosa oltre noi stessi, oltre l’eterno istante della battaglia. Lui lo diceva da cristiano, ma la lezione vale anche se declinata laicamente.

Mi viene in mente la frase «Ed io solo sono scampato, per raccontare», tratta dal Libro di Giobbe, con cui si conclude “Moby Dick”, frase ripresa piu’ volte anche da Primo Levi. E poi:

“se non ci ammazza i crucchi

se non ci ammazza i bricchi

i bricchi ed i crepacci

quando saremo vecchi

ne avrem da raccontar”

Puo’ essere anche questo, il senso?

La fascetta che avete scelto è di una classe incredibile! mitici! :)

@ tuco

Certo il momento narrativo, la capacità di mettere in prospettiva l’esperienza e tramandarla, è fondamentale. Io però mi riferivo piuttosto al passaggio che prima o poi arriva per tutti, e se non arriva sono guai, il blocco diventa patologia. E’ il passaggio della linea d’ombra, tanto per continuare con le citazioni letterarie: l’assunzione di responsabilità non solo verso se stessi, ma anche verso gli altri. E’ la premessa dell’approdo alla genitorialità (non necessariamente in senso biologico, ovviamente) di cui parlava David Foster Wallace nell’intervista che citiamo in NIE. Il giovane capitano del romanzo di Conrad deve superare la prova più difficile, quella della responsabilità del proprio equipaggio e della propria nave, e alla fine, nonostante la mancanza iniziale, ci riesce. E’ uno dei temi più forti nella narrativa conradiana, che si ritrova anche in “Lord Jim” (e lì l’eroe fallisce, è un eroe tragico, la cui assunzione di responsabilità finale consiste nell’accettare spontaneamente la morte). Ma visto che come al solito ho citato Tolkien, penso anche a “Lo Hobbit”, quando Gandalf lascia la compagnia e affida a Bilbo la responsabilità di portarla a destinazione: prima o poi i genitori se ne vanno (e quelli bravi si tolgono dai maroni al momento giusto – né troppo presto né troppo tardi – cedendo il ruolo guida) e “noi dobbiamo essere i genitori”.

@wm4

Giusto. Io pero’ ho sempre associato all’ idea di genitorialita’ anche la volonta’ di raccontare, di passare il testimone. In questo senso, le due cose le vedo molto intrecciate. E considero molto importante che, mentre si lotta, si pensi gia’ a coloro che verranno (tanto per continuare con le citazioni letterarie :-)).

@ tuco

Ah, sì, senz’altro. Una delle cose che l’eroe si mette a fare al ritorno dall’impresa è proprio scriverne il resoconto per lasciare una testimonianza ai posteri (vedi Gilgamesh, Lawrence d’Arabia, o lo stesso Conrad, in un certo senso…). La quale cosa può però declinarsi in due modi: racconto autocelebrativo e conchiuso, cioè monumentale, oppure racconto aperto, che lascia a “coloro che verranno” la possibilità e il compito di scrivere gli altri capitoli (questa appunto era l’idea tolkieniana).

@wm4

Infatti non c’e’ niente di peggio di un padre che obbliga i figli a costruirgli un monumento.

Mi e’ subito venuto in mente il mausoleo nel parco della villa di Arcore…:-P

Purtroppo non vi ho mai letti, ma la fascetta è di certo un motivo in più per cominciare.

@ Wu Ming 1

Era l’immagine che avevo in mente quando, l’anno scorso, scrivevo questo:

“Non è un caso che nella storia i grandi uomini di potere raramente abbiano saputo creare le precondizioni necessarie al passaggio di consegne. Di solito alla morte dei grandi leader segue un vuoto, una lotta senza quartiere tra i subalterni. Perché anche quando pretende di arrogarsi un ruolo paterno, il potere è più facilmente padrone che padre. E questa è la dimostrazione evidente della sua sterilità.” ;-)

Ultim’ora: pare che la nuova edizione di Altai con la fascetta “a contrario” sara’ in libreria dal 16 giugno.

Sulla questione della testimonianza e dell’eredità, si potrebbe rovesciare la frase di Lacan: “Per servirsi di un padre, bisogna imparare a farne a meno”. Falliscono quindi le testimonianze che vogliono imporsi come monumentali, come esempi da seguire, come risposte-a-tutto. Funzionano invece quelle – anche mute – che tramandano esperienza e non-sapere, perché solo da queste può nascere il desiderio di imparare ancora.

Vado un po’ OT per dire che sui giornali e in televisione sento farsi largo un’idea molto oppressiva della responsabilità genitoriale, che secondo me consiste nel saper valutare, di volta in volta, il giusto rischio nel dar fiducia ai propri figli. Cavalcando l’onda emotiva degli abbandoni di neonati in auto, il mio timore è che si vada verso una definizione molto restrittiva di “abbandono di minore”, in base alla quale un dodicenne che va a scuola da solo diventa un minore abbandonato a sé stesso.

@ lorenzo

E’ molto importante distinguere bene tra l’uso della memoria e della storia orale come fonte storica e la pura e semplice trasformazione della memoria individuale in Storia. Mentre nella prima c’è alla base una ricerca storica che fa ipotesi, ricostruisce un quadro, sceglie le fonti, le confronta, ecc… Nella seconda c’è solo la testimonianza, che grazie al suo dittatoriale “Io c’ero” viene passata per verità, ricostruzione storica essa stessa. Non pochi documentari e trasmissioni TV vanno in questa direzione, perché un conto (e un costo) è fare una ricerca seria che utilizzi interviste e videotestimonianze come fonti, e un altro (molto più contenuto) è mettere insieme i vari “Io c’ero” con la pretesa che questo basti a restituire lo zeitgeist o, peggio ancora, a dare un’interpretazione storica fondata di un intero periodo o evento.

@ WM2

esatto, e qui vediamo tutta la perniciosità del paradigma vittimario: oggi basta essere (o presentarsi come) vittima (o erede di una vittima), e automaticamente la testimonianza sarà ritenuta moralmente (e dunque, con caratteristico salto illogico, *storicamente*) ineccepibile, nel senso stretto della parola, cioè che non è consentito eccepire, differenziarsi, pena l’essere criminalizzati.

compagni, non c’entra un cazzo, e non significa piu’ un cazzo, ma a trieste falce e martello tornano al potere per la prima volta dal maggio ’45 :-D

http://www.youtube.com/watch?v=6J7ri91oVcM

Sto leggendo un sacco di cose su Trieste, yeah!!!

@WM2

perfettamente d’accordo. Senza una sensata e ponderata “critica delle fonti” la memoria rimane a livello di memorialistica, aneddotica o possessiva. Quest’ultima, la memoria possessiva (Braunstein), è quella che all'”Io c’ero” lega indissolubilmente il “Tu non c’eri”, e quindi io so e tu non sai.

Per i programmi televisivi sulla memoria… personalmente non li ho mai apprezzati troppo… anche il mitologico “La notte della Repubblica” di Zavoli, e quella ambientazione plumbea (da anni di piombo, appunto) già dalla sigla, non so se ricordi…

WM1

è interessante, leggendo quello che scrivi, ricordare il caso della memorialistica sulla lotta armata che ha avuto una specie di sviluppo ad ondate.

1) fine degli anni ottanta, prime biografie e autobiografie di nonimi, pentiti e freschi dissociati. Di questo periodo anche gli unici racconti di vita delle “vittime” di primo grado (sparati, rapiti, etc.)

2)anni 90, dopo una prima fase di cosìdetti irriducibili, la produzione è equamente divisa tra questi e altri dissociati più o meno dietrologisti.

3) anni 2000, soprattutto la seconda metà, si ristampano le bio e autobio dei pentiti, escono biografie di poliziotti, questori, preti incentrate sul periodo della lotta armata. Inizia anche un’ondata, tutt’ora in corso, delle vittime di 2o grado i figli che raccontano le storie dei loro genitori (Tobagi, Calabresi, Rossa). Oltre al tipo di racconto (memoria della vittima, doppiamente perchè bambino che cresce orfano, rimane vivo ma traumatizzato dalla morte) è interessante sottolineare anche le similitudine tra gli autori, di sinistra moderata, con una posizione politica/professionale di livello… Nessuno può mettere in questione questo tipo di racconti, perchè come ben dici, la testimonianza, così emotivamente soverchiante sul piano “morale”, diventa automaticamente inattaccabile sul piano storico, come se ogni sua possibile contestualizzazione per quello che è (una verità del testimone, non storica) possa ledere lo statuto etico della vittima stessa. Sono sicuro che conosci la storia di Manolo Morlacchi e di come si stata ricevuto un racconto dal punto di vista di figlio di un militante BR che vuole rivendicarne la storia (e non la prassi).

Sulla linea tracciata da WM1 e Lorenzo a proposito della testimonianza si potrebbe aggiungere una considerazione etimologica. Benveniste (Vocabolario delle Istituzioni Indoeuropee vol.2) ha mostrato che alla radice del termine “testimone” si trova il verbo latino superstare che significa sopravvivere nel senso di “esistere al di là”, al di là di un evento traumatico che ha “distrutto il resto”.

Su questa base si struttura una strategia memoriale che cancella le tracce dell’elaborazione e della costruzione di un evento per proporre una narrazione unica perché unico, e quindi inconfutabile, è il testimone che se ne fa carico.

@ lorenzo

sì, conosco la vicenda di Manolo Morlacchi e dei suoi “complici”, colpevoli di *pensare* i pensieri “sbagliati”, e Manolo doppiamente colpevole perché rappresentante di una memorialistica “sbagliata” (erede del Carnefice anziché della Vittima). Io sono anche nella redazione di Carmilla, per quanto ultimamente poco attivo, e come Carmilla siamo stati tra i pochissimi a occuparci del caso.

Io credo che il caso più emblematico del “paradigma vittimario” sia quello di Torregiani Jr., figlio del gioielliere milanese ucciso dai PAC nel 1979 nonché (questo dato è meno conosciuto) braccio destro di Daniela Santanché. Torregiani è di gran lunga la vittima più spettacolarizzata degli ultimi tempi. Il caso è emblematico perché Torregiani viene presentato (e si presenta) come la vittima-di-Cesare-Battisti par excellence. Poi uno va a vedere le carte e scopre che il collegamento Battisti-Torregiani, anche dal punto di vista giudiziario, è relativamente “tenue”, certamente più tenue di quello Sabbadin-Torregiani e di quello Campagna-Torregiani, perché:

1) persino la sentenza di condanna dice che Battisti non era presente all’attentato Torregiani (è stato condannato per aver preso parte alla riunione in cui si decideva quell’azione);

2) i nomi degli attentatori sono ben noti, e costoro – tra i quali, ripeto, Battisti non c’è – sono già stati processati, incarcerati e oggi sono tornati in libertà;

Durante le sue apparizioni televisive e le sue interviste sui giornali, Torregiani non menziona le persone che uccisero suo padre, e in genere non si preoccupa di smentire frasi come “Battisti ha sparato a un ragazzo e lo ha costretto alla sedia a rotelle” (ma appunto, Battisti non c’era, e se è per questo non furono nemmeno gli altri PAC a sparare al ragazzo, che invece fu colpito per errore dal padre che rispondeva al fuoco).

Nei media la testimonianza di Torregiani, incorniciata in modo *ricattatorio* – cioè: chiunque sollevi dubbi su come si parla del caso Battisti è automaticamente incasellato come “immorale” e immondo, perchè dall’altra parte c’è la moralità “di default” di una vittima in sedia a rotelle – ha un peso enorme, spropositato, sproporzionato rispetto al collegamento tra lui e la persona che sta in carcere in Brasile. Mentre i figli del macellaio Sabbadin, che secondo la sentenza di condanna fu ucciso da un commando di cui faceva parte anche Battisti, vengono interpellati molto più di rado. Forse perché non stanno in sedia a rotelle, e quindi fanno meno “colpo d’occhio”.

Qui non si tratta di sminuire le sofferenze di Torregiani Jr., che certamente sono state grandi. Si tratta di dire che le sue sofferenze non possono fare della sua testimonianza l’unica che conta e che – almeno giornalisticamente – “fa Storia”.

Walter G. Pozzi, “Cesare Battisti: la funzione di un simbolo”

http://bit.ly/jTNzMl

Tra l’altro, un po’ di tempo fa qualcuno fece notare (con tanto di testimonianza fotografica) che Torregiani, ehm, non sembra avere le idee chiarissime in tema di magistratura italiana… :-/

http://www.militant-blog.org/?p=4071

Commento senza aver finito di leggere il tutto che sennò mi dimentico :P

È sicuramente positivo che non vi siate fossilizzati sull’espediente dei personaggi-vettore in Q la cui vita è una tabula rasa prima e dopo. Tuttavia mi sembra che siate un po’ troppo critici nei confronti di quello che, a quanto leggo, rappresenta la primissima esperienza di scrittura di qualcuno di voi. Soprattutto perché d’accordo, sarà anche un espediente limitante per lo scrittore, ma per il lettore (o almeno per *questo* lettore) è un espediente che aumenta “l’immersività”. Il lettore riempie i buchi inconsciamente con se stesso. È un po’ l’equivalente letterario di Gordon Freeman muto in Half-life :) Direi che questa caratteristica del libro vi è stata sicuramente d’aiuto nella diffusione del libro stesso.

@ clem131

Quello che dici è vero. Il protagonista di Q funzionava proprio perché era una…”funzione”, cioè prestava gli occhi al lettore e facilitava un’immedesimazione totale. Ma a me tocca ragionare da scrittore, oltreché da lettore, e come tale a coloro che in questi anni mi hanno chiesto perché non abbiamo più adottato un espediente analogo, ho risposto con una constatazione: “L’abbiamo già fatto.”

Quello che forse da fuori non è facilissimo da capire è che il collettivo Wu Ming non può ripetersi. Da un lato perché l’alchimia generata dalle soggettività coinvolte nel collettivo (per altro parzialmente variate nel corso del tempo) viene ritrovata di volta in volta, e con fatica, senza che dia mai la stessa risultante. Dall’altro lato perché quando ci accorgiamo che stiamo ricalcando sentieri già battuti, percepiamo il rischio dell’adagiamento, dell’automatismo involontario, e tendiamo a scartare, a porre a noi stessi una sfida nuova, possibilmente più alta della precedente. Questi due fattori rendono variabili i risultati, e ogni romanzo del collettivo finisce per fare storia a sé (di solito soddisfa una parte dei nostri lettori e magari ne lascia meno soddisfatta un’altra, ma non sono mai le “stesse” parti…). Questo è ancora più vero per quanto riguarda i romanzi solisti. Insomma, lo dico senza alcun autocompiacimento, ma anzi con una vena di problematicità: non credo che saremmo in grado di replicare stile e forma di un romanzo già scritto. E nonostante questo, chi ci legge afferma che uno “stile Wu Ming” esiste e si percepisce. Per quanto mi riguarda questo è anche il bello dell’avventura iniziata ormai quindici anni fa, che altrimenti avrebbe potuto finire in uno dei vari momenti di impasse che costellano il percorso compiuto fino a qui.

@WM4

Grazie per la risposta!

Quindi,(sto cercando di rielaborare) secondo voi, dopo la sconfitta non basta dirsi: “Quei bastardi erano effettivamente troppo forti quindi noi, di conseguenza, abbiamo perso(forse c’era anche da aspettarselo), benche’ fossimo nel giusto.Ma appunto dato che NOI siamo nel giusto(di contro alla corruzione/ignavia del mondo intero), NOI manterremo le nostre convinzioni/idee e, appena se ne presentera’ l’occasione,(essendo eroi) ci butteremo all’arrembaggio dell’impero!”.

No, oltre a rielaborare i lutti e difendersi dagli “sbirri al loro soldo”, bisogna pure spaccarsi la testa con l’autocritica, cosi’? Maro’ che lavoro immane.

Bhe’, si’, se c’e’ un collettivo che ti para il culo -forse- e’ un po’ piu’ facile (sto immaginando)(o forse la fatica e’ stata fatta prima: alla “fondazione” del collettivo.).

Si’ e’ condivisibile. Non esistono i puri-senza-macchia-con-le-qualita’-positive-tutte-in-tasca, senza per questo sostenere che siam tutti uguali(ad es. destra-sinistra come diceva WM1 -iirc- da qualche altra parte). :/

confermate che ho capito cosa intendete?

:) grazie

Scusate l’OT, ma stasera a Campi Bisenzio presentate Altai oppure AaAM? Perché sul sito c’è scritto AaAM, ma in zona i manifesti parlano di Altai…

Presentiamo #AaAM, ovviamente :-)

Il discorso su “Q” mi ha riportato in mente una cosa che diceva il mitico Sergio Leone.

“Qual è il film tuo che ami di più?”.

“Sempre l’ultimo”. Per questo considerava “Per un pugno di dollari” il suo film più lontano, non solo nel tempo ma anche nelle corde.

Con una sola eccezione, “Giù la testa”. Aveva tanto penato, che nonostante il passare degli anni gli restava sempre vicino.

Eh, Sergio Leone. C’e’ una sequenza, ne “Il buono, il brutto, il cattivo”, in cui per la prima volta fa capolino la psicologia e il passato di un personaggio: e’ l’ incontro di Tuco (non io, l’ altro ;)) con suo fratello, Padre Ramirez. Okay, prima c’erano stati i flashback di “Per qualche dollaro in piu'”. Ma quelli concentravano tutto il passato in un singolo episodio, cosa che funziona bene dal punto di vista dell’ azione, ma non da’ una vera profondita’ ai personaggi. Non vorrei dire una cazzata, ma credo che quella sequenza segni una svolta nel cinema di Leone, simile a quella dei compagni wuminghi nel passaggio da Q a 54. Se sto dicendo una cazzata, stroncatemi senza pieta’.

La visione vittimaria della storia è molto complessa. In alcuni casi vince il pensiero della vittima, ed è il caso se posso azzardare della vittoria di Pisapia vittima della propaganda vergognosa dell’ultimo periodo. Tuttavia spesso accade anche il contrario che le vittime vengono ignorate e viene riportato il pensiero del vincitore, e questo è il caso del popolo palestinese che viene completamente snobbatto dai media ufficiali!

A verbale che è stato Tuco a perseverare nell’OT, ma non posso non rispondergli :)

Secondo me, il colonnello Mortimer rappresenta un’evoluzione del pistolero di “Per un pugno di dollari”, da un punto di vista dello “spessore psicologico”. E’ un bounty-killer, ma alla fine rinuncia alla taglia perché ha ottenuto la sua vendetta.

“Il buono, il brutto, il cattivo” è un’autentica fucina di personaggi memorabili, e sicuramente Tuco Benedicto Pacifico è uno di questi. Leone lo amava tantissimo. Più che quella sequenza, è l’intero film a segnare una svolta. D’altronde l’idea di base non era più il “teatro epico” dei precedenti, bensì riproporre in salsa western “La grande guerra” di Monicelli – che certamente è un film anche di personaggi.

Non a caso, escludendo il triello, sono proprio le sequenze di guerra le più emozionanti. Se confrontiamo la macroscena del “ponte” tra Nordisti e Sudisti, con la sparatoria al fiume tra Ramon e i reduci de “Per un pugno di dollari”, ci rendiamo conto di quanta strada abbia – giustamente – percorso Leone e la sua visione po(i)etica.

@ bhudjo

Confermo. Anche se non direi che bisogna “spaccarsi la testa con l’autocritica”. Si tratta piuttosto di riflettere sull’esperienza vissuta e trarne spunti per il presente e per il futuro.

@ dis-pater

non basta aver subito o subire soprusi per assurgere allo status di Vittima (cioè di vittima mediatizzata la cui memoria e la cui testimonianza vengono usate per strategie d’interdizione, riduzione consolatoria della complessità e anche vera e propria censura). Bisogna averli subiti o subirli *dalla parte giusta* e avere *i giusti carnefici* (cioè in qualche modo riconducibili al comunismo, all’anti-occidente, all’anti-sistema etc.)

Infatti per i media mainstream occidentali le Vittime sono tendenzialmente… gli israeliani, non i palestinesi, che invece sono presentati come “terroristi” o comunque complici del terrorismo e del fanatismo, nemici dell’Occidente Democratico o almeno estranei a esso.

@wu ming 1

a proposito di questo fatto dei carnefici giusti è interessante notare come gli ebrei sono stati prima vittime ( della storia e dei media) e poi carnefici ( della storia e dei media).

@ dis-pater,

no, scusami, questa è un’affermazione frettolosa e una scorciatoia pericolosa, oltre a non essere giusta concettualmente, per due motivi: