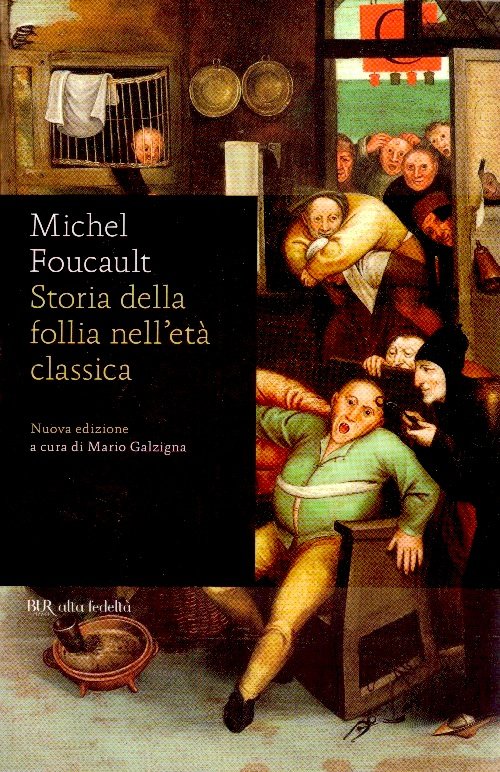

[E’ giunta in libreria da pochi giorni, a cinquant’anni esatti dalla prima uscita in Francia, una nuova edizione italiana di Storia della follia nell’età classica, capolavoro (storico? letterario? filosofico?) di Michel Foucault. Non si tratta di una mera ristampa, bensì di un nuovo esordio. Infatti, il libro è proposto per la prima volta in versione integrale. Il curatore, Mario Galzigna, ha reinserito nell’opera brani mai tradotti in precedenza e ha recuperato la Prefazione di Foucault all’edizione del 1961, espunta per volontà dell’autore dalle edizioni successive. Nella sua Introduzione, Galzigna spiega perché ha deciso di ripescare quel “reperto”, e in che modo la riscoperta del Foucault “lirico” dei primi anni Sessanta, con le sue riflessioni sulla poesia e sull’esperienza letteraria, possa gettare luce sul presente e le odierne pratiche di resistenza. Naturalmente, è un discorso che a noi interessa parecchio. Di più: è un discorso che incrocia le nostre riflessioni degli ultimi mesi e ha forti risonanze con il romanzo che stiamo scrivendo.

Galzigna è docente di Storia della cultura scientifica e di Etnopsichiatria e psichiatria clinica (epistemologia e storia) all’Università Ca’ Foscari di Venezia. E’ autore di molti libri ed è il curatore delle edizioni italiane degli ultimi corsi di Foucault al Collège de France. A novembre le edizioni Feltrinelli pubblicheranno, con sua traduzione e curatela, Il coraggio della verità, ultima grande riflessione di Foucault prima della morte (1984), incentrata sul tema della parresìa (il “parlar franco” degli antichi Greci).

In accordo con l’editore Rizzoli e il blog Ibridamenti, pubblichiamo su Giap il testo integrale dell’Introduzione a Storia della follia. E’ un testo denso, che si rivolge a chi già conosce Foucault, eppure crediamo che anche il “principiante” possa trarne qualcosa di suggestivo, magari partendo dalle “vociferazioni” di Antonin Artaud che abbiamo incorporato e linkato nel testo.

Ne approfittiamo per segnalare che Storia della follia nell’età classica verrà presentato a Venezia il 5 ottobre. Per maggiori informazioni ecco il volantino (pdf).]

.

INTRODUZIONE [1]

“Le persone che amo, le utilizzo. Il solo segno

di riconoscimento che si possa testimoniare

a un pensiero […] è precisamente di utilizzarlo,

di deformarlo, di farlo stridere, gridare. Allora,

dicano pure i commentatori se si è o non si è

fedeli, ciò non ha alcun interesse”

(Michel Foucault, 1975)

Nella follia l’opera sprofonda, scrive Foucault al termine dell’Histoire de la folie. “Dove c’è opera non c’è follia; e tuttavia la follia è contemporanea dell’opera, poiché inaugura il tempo della sua verità”. La follia interrompe l’opera, “apre un vuoto, un tempo di silenzio, una domanda senza risposta”.

E tuttavia, nella “lacerazione senza rimedio” che essa provoca, “il mondo è obbligato a interrogarsi”. Il mondo – quello stesso mondo che pretendeva “di misurarla e di giustificarla con la psicologia” – ora “si trova citato in giudizio” e “deve giustificarsi davanti a essa”(p. 455). La follia è “assoluta rottura dell’opera”, ma al tempo stesso “rappresenta il momento costitutivo di un’abolizione che fonda nel tempo la verità dell’opera”(p.454).

Al vertice estremo della singolarità, viene scoperta e svelata, nella follia, la compresenza di due dimensioni eterogenee: irriducibili ma segretamente complici, speculari e a volte complementari. Laddove il soggetto mostra la sua costitutiva vulnerabilità – la sua esposizione ai molteplici fattori patogeni che producono in lui passività, dissoluzione, rovina, frammentazione –, ebbene, proprio lì può emergere un movimento di riscatto: un’energia progettuale che lo rende capace di ridiventare protagonista attivo della propria esistenza. Proprio lì può emergere un’intima ed enigmatica solidarietà tra distruzione e costruzione, tra perdita e arricchimento, tra malattia e creatività.

Un buon esempio di connessione tra dimensioni eterogenee Foucault lo fornisce attraverso l’analisi della malinconia sviluppata nel cap. III della seconda parte. Le qualità si trasmettono, senza alcun supporto, “dal corpo all’anima, dall’umore alle idee, dagli organi alla condotta”. Vi è così una meccanica delle qualità, una dinamica delle qualità e “una specie di dialettica delle qualità che, libera da ogni obbligo sostanziale, da ogni assegnazione primitiva, cammina attraverso rovesciamenti e contraddizioni”. E poiché il conflitto può nascere all’interno di una singola qualità, “una qualità può alterarsi nel suo sviluppo e diventare il contrario di ciò che era”(p. 233). Attraverso una puntigliosa analitica del testo medico, Foucault svela spostamenti, contraddizioni, rovesciamenti. Ogni condizione patologica è perciò molto fluida; subisce modificazioni continue e spesso può rovesciarsi nel suo contrario: fino al limite estremo, per cui, come afferma il medico inglese Thomas Sydenham (1624-1689), frequentemente citato nell’Histoire,

i malinconici sono “persone le quali per il resto sono molto sagge e molto sensate, e dotate di una penetrazione e di una sagacia straordinarie. Così Aristotele ha osservato giustamente che i malinconici hanno più spirito degli altri”(p. 232).

La malinconia, quindi, è certamente una condizione patologica, un’entità morbosa, ma può, in opportune condizioni e situazioni, produrre stati di eccellenza intellettuale. E’ come sospesa, sempre in bilico tra prostrazione (tristezza, paura), delirio parziale e genialità. Il malinconico, come affermava Marsilio Ficino nel De triplici vita, coglie la profondità di tutte le cose[2].

Oltre che nel rapporto tra follia e assenza d’opera, la contraddittorietà del soggetto emerge dunque anche nell’analitica del testo medico, che tanto spazio occupa nell’Histoire: un soggetto molto spesso definibile come sinergia di qualità contrastanti e soprattutto come compresenza di dimensioni attive e passive. Entro tale prospettiva, voglio proporre un breve détour: cioè un accostamento inconsueto tra Jean-Paul Sartre e Foucault, poiché per entrambi il soggetto è al tempo stesso attivo e passivo. Comincerò con Sartre.

Jean-Paul Sartre

Nelle Questioni di metodo viene citata e commentata l’affermazione di Engels, contenuta in una lettera indirizzata a Marx: “Gli uomini fanno la loro storia da sé ma in un ambiente dato che li condiziona”[3]. Sartre tematizza ampiamente la duplicità costitutiva del soggetto, delineata nel passaggio epistolare engelsiano, soprattutto nella Critica della ragione dialettica e nella grande ricerca dedicata a Flaubert, L’idiota della famiglia. Viene più volte ribadito, in questi testi, il primato dell’esistenza sulla coscienza, al fine di cogliere la presenza dell’ “uomo reale in mezzo al mondo reale”[4]. Ed è possibile il disvelamento di questa presenza – di questa situazione – solo attraverso una prassi trasformativa capace di modificarla. Il “principio antropologico” che permette di definire “la persona concreta in base alla sua materialità” – fuori da ogni ritorno “alla semplice immanenza del soggettivismo idealista” – rappresenta “un punto di partenza che ci rigetta subito tra le cose e gli uomini, nel mondo”. Entro tale prospettiva, aggiunge Sartre, “la sola teoria della conoscenza che possa essere oggi valida è quella che si fonda su questa verità della microfisica: lo sperimentatore fa parte del sistema sperimentale”[5]. Si tratta di uno snodo importante, a partire dal quale l’autore prende le distanze dalla teoria marxista della conoscenza – il vero “punto debole” del marxismo –, accusata di espellere la soggettività dalla sfera dell’atto conoscitivo. La dialettica, cara a Sartre, tra “coscienza costitutrice” (o costitutiva, come avrebbe detto Foucault) e “coscienza costituita”, mette capo a una “frattura del rapporto reale dell’uomo con la storia” nel momento stesso in cui la prima diventa “teoria pura”, “sguardo non situato”, e la seconda si limita a funzionare come “semplice passività”. Fuori da ogni tentazione idealistica, si tratta di costruire un’epistemologia realista, “che situi la conoscenza nel mondo”: che spezzi la dicotomia tra osservatore e osservato, riconoscendo il coinvolgimento del soggetto nella realtà osservata come parte costitutiva ed essenziale del processo conoscitivo.

Al di là del puntuale e pertinente richiamo di Sartre alla microfisica, è necessario ricordare che l’idea dell’osservatore come variabile capace di modificare il fenomeno osservato ha conosciuto una grande fortuna in ambito antropologico. Si tratta di un’idea ben presente in alcune importanti figure di padri fondatori, che negli anni giovanili ebbero una formazione scientifica: ad esempio Georges Devereux, creatore dell’etnopsichiatria[6], che studiò chimica e fisica a Parigi, e Bronislaw Malinowski, che prima del 1910 ebbe una formazione filosofica e fisico-matematica.

Nell’ambito delle scienze umane, vale la pena ribadirlo, è l’antropologia il campo di ricerca in cui la discussione sul rapporto tra soggetto osservatore e processo osservato è stata davvero continua e approfondita, anzitutto all’interno di quel metodo della ricerca etnografica che venne definito, a partire da Malinowski, metodo dell’osservazione partecipante. Ha forse ragione Clifford Geertz: fu “più un desiderio che un metodo”[7]. In ogni caso, Geertz rilancia e discute proficuamente questo concetto, con una particolare attenzione alle esperienze di “etnografia immersionista”[8], nelle quali l’antropologo pone al centro della sua tensione partecipativa lo sforzo di essere accettato dal gruppo sociale studiato, stabilendo con alcuni membri di questo stesso gruppo un certo afflato emozionale, una certa empatia: condizione di possibilità di ogni conoscenza autentica e radicale. Come ha ben detto Geertz in un’intervista, con disarmante semplicità: “Non si può capire la gente senza interagire con essa dal punto di vista umano”[9]. Entra in gioco, qui, quello che Geertz chiama l’osservatore situato; quello che Sartre, circa trent’anni prima, aveva definito uno sguardo situato: laddove cioè “l’atto del guardare” – come scrive Francesco Faeta, un antropologo sensibile alla curvatura probabilistica connessa al principio di indeterminazione di Heisenberg –, “modifica, com’è ben noto, la realtà osservata e diviene sensato, così, spostare il focus etnografico dai fenomeni, in sé e nel loro divenire, alle pratiche d’interazione tra osservatori e osservati”[10].

Solo a partire da uno sguardo situato – cioè da un attività conoscitiva situata, immersa e coinvolta in quello stesso mondo che occorre conoscere – possiamo cogliere la nostra duplice natura di soggetti liberi e al tempo stesso condizionati: da un lato liberi di conoscere qualcosa che sta fuori di noi, dall’altro lato condizionati dalla nostra intima adesione a questo qualcosa (un qualcosa che perciò si colloca sia dentro che fuori dalla nostra mente). Entro tale prospettiva, possiamo allora definirci all’interno di un’articolazione serrata e ineludibile tra necessità e libertà, tra la sfera dei condizionamenti e l’ambito dei processi di soggettivazione. Possiamo pensarci, in ultima analisi, come soggetti costituiti (prodotti, determinati, inglobati nella realtà da conoscere) e come soggetti costituenti (produttivi, determinanti, capaci di cooperare alla costruzione della realtà che ci ingloba). O ancora, più semplicemente, possiamo comprendere, per usare il lessico di Marx, la nostra appartenenza sia al “regno della necessità” che al “regno della libertà”. Non a caso, proprio alla fine del primo capitolo delle Questioni di metodo, Sartre cita un passaggio marxiano tratto dal Libro III del Capitale:

“Di fatto, il regno della libertà c o m i n c i a soltanto là dove cessa il lavoro determinato dalla necessità e dalla finalità esterna: si trova quindi per sua natura oltre la sfera della produzione materiale vera e propria”[11].

Il che significa, per Sartre, che “non appena c o m i n c e r à per tutti un margine di libertà reale oltre la produzione della vita, il marxismo avrà fatto il suo tempo; una filosofia della libertà ne prenderà il posto”[12].

Karl Marx

C o m i n c i a, c o m i n c e r à. Non appena “comincerà”, scriveva Sartre: in questo commento, l’avvento di una filosofia della libertà viene collocato nel futuro ed è perciò legato, in qualche modo, all’adozione di una prospettiva escatologica; ma il testo marxiano utilizza, a ragion veduta, il tempo presente: il regno della libertà, in effetti, “comincia” già ora; oltre a rappresentare il contenuto di una prefigurazione, esso vive anche dentro il presente, nel momento stesso in cui la logica produttiva non domina incontrastata ma subisce, incalzata dal conflitto, interruzioni, battute d’arresto, parziali cessazioni; nel momento stesso, quindi, in cui una variabile antagonista comincia a erodere e a mettere in scacco il determinismo che regola la sfera della produzione materiale.

In ogni caso, determinismo e libertà sono due dimensioni strettamente connesse. Uno spazio non ideologico di libertà e una prospettiva autentica e percorribile di liberazione si sviluppano a partire dalla complessità dei rapporti tra queste due dimensioni; non possono quindi emergere come conseguenza automatica di una loro meccanica successione temporale. La libertà si annida nel determinismo, fa i conti con le sue ferree leggi e con le sue funeste costrizioni. Il determinismo, a sua volta, nel suo storico dispiegamento, ci aiuta a definire i terreni e i momenti entro i quali deve necessariamente svilupparsi ogni movimento antagonista e libertario.

Al di là dei suoi rapporti con l’escatologia marxista – la quale, in armonia con le sue matrici ebraico-cristiane, assegna al proletariato una funzione di salvezza collettiva – va riconosciuto a Sartre il merito (un merito sia filosofico che politico) di aver assegnato una centralità strategica e ineludibile al problema del rapporto tra determinismo e libertà, e quindi tra soggetto costituito e soggetto costituente: un problema presente nella teoria marxiana, nella psicoanalisi freudiana, nell’antropologia e in non pochi luoghi essenziali del pensiero filosofico e scientifico novecentesco. Ci sembra, in verità, qualcosa di più di un problema interno alle singole discipline o a una particolare episteme: è per noi il problema fondamentale del pensiero e della condizione umana, perennemente in bilico tra i bagliori della libertà e le tenebre della necessità. Ed è in ogni caso un problema centrale e decisivo, va detto subito, in tutto l’itinerario filosofico di Michel Foucault.

Un’originale ripresa della problematica sartriana prima menzionata l’ho ritrovata, mutatis mutandis, proprio nell’itinerario di Foucault, e in particolar modo nel passaggio dalla genealogia degli anni ’70 alla successiva messa in scena dei processi di soggettivazione, presente soprattutto negli ultimi due libri (La cura di sé, L’uso dei piaceri) e negli ultimi tre corsi tenuti al Collège de France (L’ermeneutica del soggetto, Il governo di sé e degli altri, Il coraggio della verità). A ben guardare, Sartre e Foucault sono accomunati da una medesima difficoltà, che rappresenta anche la loro scommessa fondamentale: quella di concepire, di comprendere e di vivere gli aspetti attivi e gli aspetti passivi che definiscono il soggetto costituito e il soggetto costituente. Sartre direbbe: “la constitution”[13] e “la personnalisation”[14]; cioè il soggetto determinato – condizionato da una pluralità di dimensioni: l’economia, i rapporti di produzione, l’ideologia, la cultura, la biografia personale, la vicenda familiare, il contesto storico-sociale – e il soggetto determinante, capace di produrre, di mettere in gioco, di inventare spazi di iniziativa e gradi di libertà nei quali possa emergere e affermarsi un “mode de vie”, uno stile di vita, e quindi il profilo di un’identità individuale[15]. Abbiamo dunque un lato passivo – la passività costituita, come la chiamava Sartre[16] – e un lato attivo: due lati distinti ma al tempo stesso collegati da un legame forte e irriducibile, che rappresenta la cifra di ogni specifica singolarità. La singolarità, come si legge nell’Annexe a L’Idiot – pubblicato da Arlette Elkaïm-Sartre nel 1988 –, realizza una “totalisation en intériorité (sujet)” e una “totalisation en extériorité (objet)”: e il soggetto – in questo caso Flaubert – potrà fare la sintesi tra i due livelli (“totalisation extérieure-intérieure”) solo nella misura in cui sarà lui stesso un soggetto-oggetto, “un sujet-objet”[17]. Su questa composizione complessa della singolarità, tutta interna alla dialettica tra costituzione e personalizzazione, Foucault innesta una variabile anarchica – la follia – che spariglia i giochi della dialettica: già nella Prefazione la concepisce al tempo stesso come gesto originario e costitutivo, come esperienza-limite, come fattore imprevedibile, come livello precategoriale che rimane estraneo alla storia, ma che al tempo stesso, lo vedremo, la instaura e la rende possibile[18]. La follia – ancor prima che emergano i profili definiti e riconoscibili delle singolarità – si esprime come terreno privilegiato, all’interno di una “regione scomoda” (p. 9) in cui non è ancora avvenuta la scissione tra ragione e sragione; in cui si cerca di raggiungere “questo grado zero della storia della follia”, dove la follia stessa rimane una “esperienza indifferenziata”, una “expérience non ancore partagée du partage lui-même” (Préface, p. 139)[19]. Un’esperienza-limite, dunque, come lo sono, per il Foucault della Prefazione, il Tragico, l’Oriente, il Sogno, il Desiderio. Un’esperienza della partizione tra ragione e sragione. Un momento inaugurale. Un gesto originario, costitutivo, di rottura: il gesto di una distanza presa, laddove “potrà apparire il territorio in cui l’uomo di follia e l’uomo di ragione, separandosi, non sono ancora separati” (p.10). E’ alla presenza oscura della Follia, della Demenza e della Sragione che la Ragione occidentale deve “qualcosa della sua profondità” (p. 11), così come “la σωϕροσύνη dei dialoghi socratici” deve qualcosa della sua profondità “alla minaccia dell’ὕβρις”. In questa regione scomoda emerge “il problema dei limiti piuttosto che dell’identità di una cultura”. Potremmo anche dire che la definizione dell’identità di una cultura si gioca e si decide sulla percezione dei limiti, sulla messa a fuoco delle esperienze-limite, sulla “storia dei limiti”, cioè “di quei gesti oscuri, necessariamente dimenticati non appena compiuti, coi quali una cultura respinge qualcosa che sarà per lei l’Esteriore”.

Gilles Deleuze

Per cogliere la fisionomia di quella regione scomoda, nella quale l’uomo di follia e l’uomo di ragione dialogano e comunicano nell’ambito della loro radicale alterità – e quindi si separano senza essere ancora separati –, occorre abbandonare una logica dialettica. Occorre pensare ai processi storici attraverso l’uso della sintesi disgiuntiva[20],di matrice kantiana, che troverà molto spazio nel pensiero di Gilles Deleuze, dalla Logica del senso all’Anti-edipo, e che Foucault riproporrà più volte con chiarezza, ad esempio nel 1970 e nel 1979, dopo averla messa in gioco, prima e dopo la Prefazione, senza mai denominarla in modo specifico.

Nel 1970:

“Per liberare la differenza occorre un pensiero senza contraddizione, senza dialettica, senza negazione: un pensiero che dica si alla divergenza; un pensiero affermativo il cui strumento è l a d i s g i u n z i o n e; un pensiero del molteplice, della molteplicità dispersa e nomade”.

Nel 1979:

“Che cos’è la logica dialettica? E’ una logica che mette in gioco dei termini contraddittori nell’elemento dell’omogeneo. A questa logica della dialettica io propongo piuttosto di sostituire quella che chiamerei una logica della strategia. Infatti, una logica della strategia non fa valere termini contraddittori nell’elemento dell’omogeneo, destinato a garantire la loro risoluzione in unità; al contrario, ha la funzione di stabilire quali sono le connessioni possibili tra termini disparati, che restano tali. La logica della strategia è la logica della connessione dell’eterogeneo, non quella dell’omogeneizzazione del contraddittorio”[21].

Se nel Corso del 1979 era necessario tenere insieme, collegandole fra di loro, due dimensioni macrostoriche – due concezioni eterogenee della libertà, e cioè “l’assiomatica fondamentale dei diritti dell’uomo e il calcolo utilitaristico dell’indipendenza dei governati”[22] –, nella Prefazione si sovrappongono, si mescolano e si ibridano l’unità e l’opposizione del senso e dell’insensato, della ragione e della sragione, dell’uomo di follia e dell’uomo di ragione. La logica della connessione dell’eterogeneo si realizza in questo paesaggio ambiguo e contraddittorio – abitato, come verrà detto poi, da una “molteplicità dispersa e nomade” –, dove istanze inseparabili ma contrastanti, o addirittura contrapposte, “intavolano il dialogo della loro rottura”(Prefazione, p.10).

La partizione originaria su cui si fonda questa connessione dell’eterogeneo rappresenta un livello fondativo e costitutivo, a partire dal quale è possibile “parlare dell’esperienza della follia”[23]. Nel penultimo Corso al Collège de France, tracciando un sintetico bilancio del suo itinerario, Foucault dice di aver esplorato la possibilità di una storia delle “expériences”: esperienze della follia, per l’appunto, e quindi esperienze della malattia, della criminalità e della sessualità. “Foyers d’expériences”, così le chiama: focolai di esperienze che sono state importanti nella nostra cultura[24]. Il riferimento all’esperienza, che accomuna la Prefazione del 1961 e il Corso del 1983, mostra, nel sottosuolo teorico dell’intera ricerca, la presenza continua, anche se latente, di un orientamento fondamentale, riconducibile alla filosofia del senso, del soggetto e del vissuto: secondo Foucault, si tratta di un orientamento che si contrappone, nel pensiero francese del Novecento, alla filosofia dell’errore, del concetto e del vivente, alla quale lui stesso si ricollega esplicitamente (una filosofia autorevolmente rappresentata, in Francia, dal lavoro del filosofo e storico delle scienze Georges Canguilhem, uno dei suoi maestri). In un testo del 1978 dedicato a Canguilhem – un testo rivisto e leggermente modificato nel 1984[25] – Foucault ha tematizzato questa contrapposizione, riconoscendo tuttavia al pensiero di Canguilhem, al suo lavoro di storico e di filosofo, “une importance si décisive en France pour tous ces qui, à partir de points de vue si différents, ont essayé de repenser la question du sujet”[26]. Con una mossa inattesa, Foucault ripensa dunque la questione del soggetto, appannaggio tradizionale della fenomenologia e dell’esistenzialismo, situandola anche nell’alveo di una filosofia dell’errore, del concetto e del vivente. In questa prospettiva, la già citata contrapposizione, così come viene presentata negli interventi del 1979 e del 1984, appare meno rigida e definitiva. In effetti, un testo come le Meditazioni cartesiane di Husserl viene considerato “l’enjeu de deux lectures possibles” (la posta in gioco di due letture possibili): la prima che va nella direzione di una filosofia del soggetto (e qui non a caso vengono citati Sartre e Heidegger), la seconda che si muove all’interno di una filosofia del concetto, risalendo alle matrici fondative del pensiero husserliano (il formalismo e l’intuizionismo)[27].

Uno stesso testo si presta dunque a differenti possibilità di lettura, ma questa apertura plurale può realizzarsi solo a partire da una capacità di muoversi nell’ambito di momenti eterogenei del pensiero e della scrittura. In effetti, nel definire la trama delle influenze e dei debiti intellettuali, Foucault privilegia fin dal principio quella che più tardi definirà come una strategia di connessione dell’eterogeneo: non a caso, già a ridosso della thèse sulla follia – nella sua prima intervista, quella rilasciata nel 1961 a J.-P. Weber per Le Monde[28] – egli risponde alla domanda: “Influences?” con la seguente indicazione: “Soprattutto opere letterarie… Maurice Blanchot, Raymond Roussel. Ciò che mi ha interessato e guidato è una certa forma di presenza della follia nella letteratura”[29]. Un’intervista molto breve: due pagine, in cui già compaiono gli ingredienti essenziali di quella che vorrei definire una tecnologia del depistaggio. Dopo il privilegio accordato all’influenza della letteratura, emergono infatti altri punti di riferimento, importanti e in ogni caso eterogenei: Freud e Lacan, anzitutto, e quindi Georges Dumézil. Quest’ultimo, più che per la sua appartenenza disciplinare – l’intervistatore lo definisce piattamente uno “storico delle religioni” – viene ricordato per “la sua idea di struttura”: da lui applicata ai miti e utilizzata da Foucault per “scoprire forme strutturate dell’esperienza”, come lo è stata, ad esempio, la struttura della “segregazione sociale” e dell’ “internamento” dei folli. Dopo aver problematizzato la relazione tra filosofia razionalista e strutture dell’esclusione – assegnando all’internamento la responsabilità di aver sommerso le voci della follia nel “silenzio” dell’âge classique –, Foucault sottolinea l’importanza della “grande protesta lirica che troviamo nella poesia dopo Nerval fino ad Artaud”: quando cioè la follia ritrova e ripropone quella “funzione di manifestazione” e “di rivelazione che essa aveva all’epoca di Shakespeare e di Cervantes”.

Ancora la letteratura, dunque, per comprendere l’esperienza-limite della follia, le sue dimensioni pre-logiche e pre-discorsive, il suo vivere al di qua e al di sotto della storia, il suo essere “irreparabilmente meno della storia” (Prefazione, p. 13). Nella stessa pagina della Prefazione in cui vengono menzionati i deliri di Thorin, “le sue visioni fuggitive”, “i latrati del suo spavento” – Thorin era un “servo quasi analfabeta”, un “demente furioso”, citato come autore di un manoscritto di fine seicento conservato alla Biblioteca dell’Arsenale –, Foucault utilizza la poesia per sondare l’enigma di questa dimensione sfuggente, continuamente sospesa tra l’essere e il non-essere, tra la storia e l’ “assenza di storia”, tra la pienezza della presenza e la voragine dei suoi vuoti [“le forme del vuoto, del vano, del nulla” (Prefazione, 14): “les espèces du vide, du vain, du rien” (Préface, 163)]. La qualità letteraria di questi passaggi risalta con grande evidenza. Non si tratta solo di un esercizio di stile, ma della volontà di scegliere un registro lirico adatto a presentare la dimensione ineffabile e pressoché indicibile di una storia che “non è possibile se non si basa su un’assenza di storia”(p. 14). Il registro lirico prescelto trova una sua coerente continuità con questi due versi folgoranti[30], che Foucault cita senza menzionare l’autore:

Je nommerai désert ce château que tu fus,

Nuit cette voix, absence ton visage[31].

Questi versi del 1953 non vengono commentati, poiché realizzano un continuum sia con la tonalità espressiva dell’intera pagina, sia con il suo contenuto ideativo, presentato e rappresentato. Lo stesso contenuto, cioè la tensione irrisolta tra presenza e assenza – l’altalena enigmatica tra presenza e assenza di storia – attraversa omogeneamente i versi di Bonnefoy e la prosa di Foucault. Questa continuità ideativa ed espressiva rende comprensibile la scelta di non menzionare l’autore dei due versi: si tratta di Yves Bonnefoy, nato tre anni prima di Foucault, nel 1923, e diventato suo collega al Collège de France nel 1981. La tensione tra presenza e assenza, evidente nella Prefazione, trova riscontro sia nei due versi appena citati, del 1953, sia in qualche intervento critico dell’epoca (ad esempio quello del critico G. Piroué, specialista di Victor Hugo, del 1958), sia, infine, negli scritti giovanili di Bonnefoy: basti citare, qui, una prosa del 1959, L’acte et le lieu de la poésie – che il Foucault dell’Histoire potrebbe aver letto – laddove il poeta afferma: “dobbiamo sfidare l’assenza di un essere, il tempo che ci ha frodati, il baratro che si apre nel cuore stesso della presenza”[32].

René Char

La scelta di evitare ogni attribuzione d’identità al soggetto dell’enunciazione poetica si ripete altre due volte lungo tutta la Prefazione, quando vengono riportati due passaggi, su cui torneremo, tratti da un’opera poetica di René Char, Fureur et mystère (1948), particolarmente cara a Foucault.

L’attenzione a Char e a Fureur et mystère, giova ricordarlo, emergerà anche in un articolo del 1962, dove Foucault prende lo spunto da un saggio di Jean Laplanche su Hölderlin et la question du père. In questo articolo viene messo l’accento sul “legame tra l’opera e l’assenza d’opera”, per cui si può dire, come scrive Foucault, che “ogni opera è impresa di esaustione del linguaggio”[33]: si rimane, insomma, all’interno di quella oscillazione tra presenza e assenza di storia che attraversa tutta la Prefazione. All’altezza di tale alternanza trova spazio, nell’articolo del 1962, una citazione di “Seuil”, che appartiene alla raccolta Fureur et mystère. Char mette in scena “parole che non volevano perdersi”, che “tentarono di resistere”: e proprio qui, secondo il poeta, “si decise la dinastia del loro significato”[34].

Dopo quella di Bonnefoy, vi è un’altra presenza senza nome: quella di Char, tutt’altro che secondaria. Nella Prefazione, oltre alla nota a fondo pagina in cui il poeta viene citato esplicitamente (p. 19) – e si tratta, ancora una volta, di Fureur et mystère (più in particolare della stanza Suzerain) – sono riportati, come si è detto, altri due passi della stessa raccolta, senza nessuna menzione del loro autore.

Riporto qui, in lingua originale, entrambe le citazioni, accessibili, nel testo, in traduzione italiana (p. 15 e p. 19):

Or, elle “ne dispose là que du morose état civil de ses prisons, de son expérience muette de percécutée, et nous n’avons, nous, que son signalement d’évadée” (Fureur et mystère, “Suzerain”).

Compagnons pathétiques qui murmurez à peine, allez la lampe éteinte et rendez les bijoux. Un mystère nouveau chante dans vos os. Développez votre étrangeté légitime (Fureur et mystère, “Partage formel”, Frammento XXII).

Nella prima citazione, al verbo “dispose” – che nel testo di Char ha un soggetto maschile: “l’Homme violet”, cioè Sade (come mi ha suggerito Stefano Agosti), immerso nell’età della solitudine (“l’âge de la solitude”) – Foucault assegna arbitrariamente un soggetto femminile attinto al periodo precedente: la follia, per l’appunto, la cui libertà può essere compresa solo “dall’alto della fortezza che la tiene prigioniera” (p. 15). Anche qui, come era accaduto prima con i versi di Bonnefoy, il passo poetico di Char viene per così dire sottratto al suo luogo d’origine e inserito nel contesto della Prefazione, in modo da creare un effetto di continuità rispetto ai contenuti e alle modalità espressive di quello stesso contesto.

La seconda citazione chiude la Prefazione e contiene un’incisiva ingiunzione di Char, che può essere senza dubbio considerata – ha ragione Timothy O’Leary – come un’epigrafe dell’intera opera di Foucault[35]: “Sviluppate la vostra legittima stranezza” (p. 19). La parola francese, étrangeté, ha però un duplice significato: è infatti stranezza ma anche estraneità, e riguarda sia coloro che sono strani, sia coloro che sono estranei e stranieri: due condizioni che anche nella lingua inglese vengono rappresentate da due sostantivi distinti (strangeness / foreignness). L’essere stranieri ed estranei, piuttosto che l’essere strani: mi sembra comunque questa l’accezione maggiormente compatibile con il contesto della Prefazione e con il significato che la parola assume in Fureur et mystère: nel Frammento 190 di “Feuillets d’Hypnos” (1943-1944), si parla in effetti di una “inexorable étrangeté”[36]. Si tratta dunque, più che di una stranezza, di un’estraneità legittima e inesorabile, che deve essere riconosciuta e accolta come cifra necessaria e inevitabile della condizione umana.

Questa étrangeté legittima e inesorabile, necessaria e inevitabile, rinvia all’oggetto fondamentale della ricerca, al tema di fondo della Prefazione e di tutta l’Histoire: quella “necessità della follia” che ci rivela il suo stretto legame con la “possibilità della storia” (p. 15). Tematizzare questo livello strutturale e costitutivo della follia significa mettere in gioco non soltanto un’attrezzatura categoriale, ma anche e soprattutto un’esperienza e un Erlebnis: l’esperienza di un qualcosa che, come si è visto, sta irrimediabilmente al di sotto della storia. Qualcosa di meno della storia. Ma è proprio su questo meno che Foucault intende indagare, sul piano dell’esperienza piuttosto che su quello delle idee e dei concetti.

Il che significa interrogare lo scambio, il dialogo e la differenza tra follia e ragione prima che venga realizzata la partizione tra queste due dimensioni a livello delle istituzioni e delle forme di conoscenza. Come dire: sul terreno del renfermement (cioè dell’internamento della follia nelle strutture asilari) e sul terreno delle categorie nosografiche messe in gioco dalla psicopatologia. Si tratta allora di cogliere la follia – e il suo dialogo con la ragione – prima che essa si costituisca come malattia mentale; prima, dunque, dell’internamento e della sua legittimazione psicopatologica; prima che il linguaggio della follia venga ridotto al silenzio (il “lungo silenzio classico”) e venga destinato a un inesorabile oblio. Accedere a questo prima significa addentrarsi in una “regione scomoda”: un’ “oscura regione” che è anche “origine, poiché da lei nascerà il linguaggio della storia”. Così continua poi Foucault, in un passaggio di rara pregnanza espressiva, che ci spinge a privilegiare la ripetizione (una ripetizione che “cade al di fuori del concetto”[37]), e a rifiutare l’anestesia del commento o il terreno disciplinare dell’esegesi:

“la grande opera della storia del mondo è indelebilmente accompagnata da un’assenza d’opera che si rinnova continuamente ma che procede inalterata nel suo vuoto inevitabile lungo il corso della storia stessa: e fin da prima della storia, poiché essa è già presente nella decisione primitiva; e ancora dopo, poiché essa trionferà nell’ultima parola pronunciata dalla storia” (p. 14).

Vale la pena ribadirlo: il registro lirico – privilegiato da Foucault nella Prefazione e presente in molti passaggi dell’Histoire – può restituirci l’intensità della Stimmung emotiva connessa alla messa in scena di una follia intesa come esperienza-limite, come assenza d’opera: tutta giocata sull’enigmatica oscillazione tra presenza e assenza. Il registro lirico, dunque. Questa scelta stilistica abbatte i confini tra filosofia e poesia, convocando direttamente il linguaggio dei poeti come supporto indispensabile di quello che vorrei definire una sorta di lirismo argomentativo: è un movimento espressivo sviluppato da Foucault come pathos, capace di rompere la grigia coerenza e la sacerdotale astrattezza – à la Heidegger – del discorso teoretico: capace, attraverso l’irruzione narrativa e lo slancio poetico, di colmare il vuoto che si spalanca tra la ricchezza della vita e la povertà di quelle che Florenskij chiamava le sue “definizioni razionali”[38]. In questa direzione, la pista era già stata aperta[39], con Nietzsche, Blanchot e Bataille…

Solo un’archeologia del silenzio classico – sostenuta da una solida erudizione, ben presente in tutta l’Histoire, e coniugata con le risorse di un originale lirismo argomentativo[40] – può metterci in contatto con quella terra di confine dove il dialogo tra l’uomo di follia e l’uomo di ragione è ancora possibile, quando la follia stessa non è stata ancora ridotta a malattia mentale, esiliata dalla verità e spogliata dei suoi poteri.

Ma “nella loro forma generale, le grandi strutture della sragione” rimangono comunque “latenti nella cultura occidentale”, e si collocano “un po’ al di sotto del tempo degli storici”[41]. Rimangono al di sotto della soglia di un sapere storico positivo e per essere accolte, ascoltate e intese, come si è visto, hanno bisogno del linguaggio poetico, o, quantomeno, di un lirismo argomentativo capace di riconoscersi in queste voci della follia che non sono ancora sapere, formazione discorsiva, linguaggio strutturato: voci e vociferazioni della follia che ci giungono come balbettii, come parole monche, slegate da ogni sintassi. Voci – come scrive Foucault in uno dei luoghi più intensi e vertiginosi della Prefazione –

“che fanno udire a chi tende l’orecchio un rumore sordo che proviene da sotto la storia, il mormorio ostinato di un linguaggio che dovrebbe parlare da solo: senza soggetto parlante e senza interlocutore, ravvolto su se stesso, stretto alla gola, sprofondante prima d’aver raggiunto qualsiasi formulazione, e che ritorna senza strepito al silenzio di cui non si è mai disfatto: radice calcinata del significato” (p. 14).

Viene in mente, qui, la parola sonora, la parola-grido, la parola-urlo di Antonin Artaud[42], cioè di uno degli autori più frequentemente invocati nell’Histoire quando si tratta di individuare i momenti e i luoghi in cui emerge o riemerge l’esperienza della sragione: tale dimensione esperienziale è “restata in parte nell’ombra” e si è “conservata sordamente – scrive infatti Foucault – a partire dal Nipote di Rameau fino a Raymond Roussel e ad Antonin Artaud”; essa si afferma radicalmente

nella “grande protesta lirica che si trova nella poesia, da Nerval fino ad Artaud, e che rappresenta uno sforzo per restituire all’esperienza della follia una profondità e un potere di rivelazione che erano stati annientati dall’internamento”[43].

In questo scenario, le opere poetiche e letterarie occupano in effetti un ruolo privilegiato. Danno voce a quelle parole imperfette, senza sintassi fissa, di cui si parla nella Prefazione, che costituiscono, molto spesso, l’intelaiatura fragile, provvisoria e al tempo stesso potente della déraison, rompendo verticalmente il legame tradizionale e apparentemente necessario tra significante e significato. Il significante si autonomizza, all’interno di un movimento che raggiunge alcune volte i limiti più estremi: ad esempio con Artaud e con le sue glossolalie, ma anche con Joyce[44] e con Finnegans Wake…

***

Antonin Artaud

Dopo che nel 1946 Gaston Gallimard gli propone di pubblicare le sue Œuvres complètes, Antonin Artaud (1896-1948), nell’agosto di quello stesso anno, scrive un Préambule. Ma la prima edizione del primo volume delle sue opere vede la luce solo dieci anni dopo, nel giugno del 1956: cinque anni prima dell’uscita di Folie et déraison. Un evento letterario di grande rilievo si situa dunque nel periodo in cui, come si è già visto, l’attenzione di Foucault alla letteratura e alla poesia occupa una posizione di primo piano, soprattutto per la loro capacità di dar voce a questa esperienza-limite, perennemente sospesa tra “l’urgenza dell’essere e la pantomima del non-essere”[45]: una sospensione, una tensione tragica tra presenza e assenza – evidente in Char e in Bonnefoy – che attraversa in profondità tutta la scrittura di Artaud e che nel Préambule assume i contorni di una cifra generale, quasi programmatica. Leggiamo infatti: “Les paroles sont un limon qu’on n’éclaire pas du côté de l’être mais du côté de son agonie”[46]. Le parole sono fango, che viene rischiarato non sul versante dell’essere, ma sul versante della sua agonia. Nelle parole prive di sostegno, ontologicamente incerte, che la letteratura e la poesia hanno continuato e continuano a trasmetterci, vive e trova spazio una singolarità che non coincide con l’individualità: una singolarità impersonale o, se si preferisce, un “impersonale singolare”, come avrebbe detto Deleuze, cioè un terreno in cui “la follia rinasce, ma come scoppio lirico: scoperta che nell’uomo l’interno è anche l’esterno, che l’estremo della soggettività si identifica col fascino immediato dell’oggetto”[47].

La follia rinasce come esperienza della sragione lungo quella “grande linea spezzata che va dalla Nave dei Folli alle ultime parole di Nietzsche e forse fino alle vociferazioni di Artaud”[48]. Su quella stessa linea spezzata, Foucault ritrova quello che potremmo definire un testo-soglia, un testo liminare, Le Neveu de Rameau: in questa celebre opera di Denis Diderot, alla quale Foucault dedica uno dei momenti decisivi di tutta l’Histoire, compare “l’ultimo personaggio” dell’età classica “in cui follia e sragione si riuniscono”, che “è anche quello in cui viene prefigurato il momento della separazione”, che svelerà “i suoi significati filosofici e tragici”, rispetto alla cultura occidentale, “soltanto negli ultimi testi di Nietzsche o in Artaud”[49]. La rottura messa in atto dal Neveu de Rameau – che non fu percepita dai contemporanei – “non poteva essere capìta se non all’epoca di Hegel e di Hölderlin”[50]. L’annotazione di Foucault è molto sintetica, ma del tutto pertinente. In effetti, tra il 1761 e il 1777 Diderot lavorò a questo testo, che rimase inedito in Francia fino al 1823. In possesso di un esemplare manoscritto giunto clandestinamente a Leipzig, Goethe lo tradusse nel 1805 (Rameaus Neffe, Leipzig 1805). Nella Fenomenologia dello spirito Hegel lo citerà utilizzando questa versione tedesca. Sono propenso a credere che Foucault abbia tenuto presente la lettura hegeliana del Neveu, se non altro grazie alla mediazione di Jean Hyppolite – suo riconosciuto punto di riferimento –, che pubblicò la fondamentale monografia sulla Fenomenologia hegeliana nel 1946[51]. Oltre a questa ragione, connessa alla trama delle filiazioni intellettuali, vi è anche, forse, un motivo intrinseco, molto più sostanziale. Il Neveu viene in effetti utilizzato da Hegel come esemplificazione paradigmatica di quello che egli chiama Die Sprache der Zerissenheit: il linguaggio della disgregazione (o disgregatezza)[52], dove la coscienza disgregata – questo io puro che è assolutamente scomposto (Ich selbst ist absolut zersetzt [53]) – coinvolge direttamente il mondo della cultura: “Il linguaggio della disgregazione, invece, è il linguaggio perfetto, è la vera esistenza dello spirito di tutto questo mondo della cultura”[54]. L’espressione “mondo della cultura”, Welt der Bildung, va qui restituita alla sua problematica complessità e contraddittorietà, dove Bildung indica, al tempo stesso, l’orizzonte della libertà e quello dell’estraniazione. La tensione tra polarità contrapposte, la logica dell’ossimoro e questa “confusione chiara a se stessa”[55], come la definisce Hegel, attraversano verticalmente il testo di Diderot, quello di Hegel e quello di Foucault. Il linguaggio della disgregazione, che è poi il linguaggio del Nipote, appartiene alla coscienza frammentata, disgregata, scomposta, che è “coscienza dell’inversione, e precisamente dell’inversione assoluta”. E’ un linguaggio ricco di spirito (Sprache geistreich), che proprio in quanto “inganno universale di sé e degli altri” – un inganno pronunciato con impudenza – “costituisce la verità più alta”[56]: esso ci viene restituito con grande efficacia in un passaggio in cui Hegel, riscrivendo il vaniloquio del Nipote, compendia vari brani del testo diderottiano aggiungendovi alcune espressioni proprie:

“un vaniloquio sospeso tra saggezza e follia, come un miscuglio di garbo e di volgarità, di idee giuste e di idee false, di totale perversione del sentimento, dell’infamia più perfetta e, insieme, della verità più schietta. Non si potrà rinunciare ad attraversare tutti questi toni, a percorrere su e giù l’intera scala dei sentimenti, dal disprezzo e dall’abiezione più profondi fino alla più grande ammirazione e commozione; e con questi ultimi sentimenti verrà a fondersi una venatura di ridicolo che li snaturerà”[57].

Se la “coscienza quieta” e “onesta” si ritrova “nell’uguaglianza dei toni”, la “coscienza disgregata” riconosce, in un vaniloquio sospeso tra saggezza e follia, “la verità più alta”, il profilo più elevato della verità: e questo benché entrambi i livelli, anche se distinti, appartengano a “un’unica e medesima coscienza”[58].

Nel tema di un linguaggio della follia come luogo in cui traspaiono le verità segrete dell’uomo, è possibile cogliere la permanenza di alcuni motivi della Fenomenologia hegeliana, circolati in Francia e presenti in Foucault soprattutto grazie all’influenza di Jean Hyppolite[59].

L’esperienza della sragione, che nell’Histoire – e soprattutto nella Prefazione – viene assimilata “alla indicibilità, al grido di dolore o all’urlo del gesto letterario”, produrrà più tardi, nella transizione dall’archeologia alla genealogia, “il passaggio decisivo dell’idea del differenziale – come è stato detto – dall’esperienza-limite […] a un concetto di esperienza che acquista tutta la positività dell’enunciato, della forza reale e dell’evento antagonista in un campo reale di conflitto”. Lungo questa traiettoria, l’esperienza sarà così – cito ancora Mariapaola Fimiani – “quell’atto etico-politico che avrà trasformato la costante «verticalità della follia» in una «freccia sagittale nel presente» e dunque nell’«ontologia dell’attualità» e nell’«ethos filosofico»”[60]. E’ vero: la verticalità della follia è un motivo costante, che non ha mai smesso di irrompere nella scena dei saperi e dei poteri che hanno preteso, già nell’età classica, di confiscarla, di ridurla al silenzio, di avvolgerla nelle tenebre dell’errore e del non-senso. Un’irruzione discontinua ma costante, al di là delle congiunture storiche, oltre e contro le differenti istanze del dominio: in questo senso il folle, portatore di un antagonismo che sta al di là o al di sotto della storia, è un po’ come il cinico – capace di dire il vero anche a rischio della vita –, che per il Foucault degli anni 80 incarna una categoria trans-storica[61]. Tema, questo, ripreso e approfondito da Judith Butler, che si chiede, commentando Foucault, “se esista una storia della ragione che possa rendere conto dell’emergere di un soggetto trans-storico”[62]. Follia e cinismo, dunque, come categorie trans-storiche.

Le emergenze della follia e l’autonomia delle sue espressioni si configurano come fattori antagonisti, che di volta in volta mettono a nudo gli scacchi, le disfunzioni, le zone di fragilità dei dispositivi destinati a controllarla. Sono i dispositivi della nostra modernità che hanno prodotto le notti della follia, il suo “lungo silenzio classico”, attraverso i “lumi” di un sapere positivo (la nosografia) e attraverso la violenza delle pratiche dell’esclusione (l’internamento, l’ospedale, l’asilo). Tuttavia – già nell’età classica, ad esempio con Diderot, come si è visto, ma soprattutto a partire dal primo ottocento e dall’età romantica – i linguaggi della follia rinascono, si impongono e si ripropongono come esplosione lirica: come esperienza lirica irriducibile – e spesso contrapposta – all’obiettivazione prodotta dal pensiero discorsivo e dai saperi a pretesa di verità che lo sorreggono (prima la medicina e la psichiatria, poi la psicologia e la psicoanalisi). Viene così tematizzato nella Prefazione – e sta qui la sua importanza e la sua potenza euristica – un singolare dualismo che scandisce l’esperienza della follia soprattutto a partire dal tramonto dell’età classica: da un lato il lirismo, dall’altro il pensiero discorsivo. Nel pensiero discorsivo il folle si dà come oggetto di conoscenza; nell’esperienza lirica si presenta come tema di riconoscimento. Da un lato una cosa, una cosa medica. Dall’altro lato un soggetto, che presenta dei temi – dei motivi, dei caratteri, degli assetti identitari – nei quali è possibile riconoscersi. Dall’età manicomiale fino ad oggi, questa tensione, sinergica o conflittuale, tra il lirismo (con i suoi risvolti empatici) e il pensiero discorsivo (con i suoi supporti nosografici e istituzionali), rappresenta l’enigmatica ambivalenza connessa ad ogni intervento clinico radicale attorno alla follia. Volendo utilizzare e risituare – non interpretare! – l’Histoire e la Prefazione nello spazio clinico contemporaneo, è allora necessario ridefinire il concetto di lirismo: non è l’apologia della follia, oppure l’ipostasi acritica di una follia sottratta ad ogni sapere positivo che la consideri un oggetto di conoscenza; è invece una postura empatica – realizzata nel contesto delle cure – capace di riannodare le fila di un dialogo respinto o interrotto tra l’uomo di follia e l’uomo di ragione. In questo dialogo vi è la distinzione, la distanza, la coscienza della differenza e della separazione; ma vi è anche l’incontro, il commercio terapeutico, il riconoscimento, l’Einfühlung, che giunge a Foucault attraverso Husserl e Binswanger. Il folle, perciò, in quanto tema di riconoscimento, non esclude il folle in quanto oggetto di conoscenza. Anzi, lo implica, realizzando una sinergia tra questi due poli. Tale sinergia può essere oggi riproposta, nell’ambito di una ricerca filosofico-clinica[63], come sintesi disgiuntiva tra due momenti eterogenei. Ed è sempre bene ricordare, anche in questo caso, che “l’eterogeneità non costituisce mai un principio di esclusione; o meglio ancora, l’eterogeneità non impedisce in nessun caso la coesistenza, la congiunzione, la connessione”[64].

Cerco di situare a questo livello non il mio impegno esegetico e interpretativo, ma la mia lettura e il mio uso – filosofico e clinico – di Foucault, assumendo in maniera radicale ed estesa quanto egli disse con grande chiarezza nel 1975 a proposito di Nietzsche: “Le persone che amo, le utilizzo. Il solo segno di riconoscimento che si possa testimoniare a un pensiero […] è precisamente di utilizzarlo, di deformarlo, di farlo stridere, gridare. Allora, dicano pure i commentatori se si è o non si è fedeli, ciò non ha alcun interesse”[65].

Anche nel contesto clinico, la postura empatica, resa possibile dal lirismo e da una dialettica del riconoscimento, individua, tra i suoi strumenti peculiari, la poesia e la letteratura. In altri termini, una postura empatica implica uno sguardo poetico sulla follia: una poetica della relazione[66] che diventa, necessariamente, anche un’etica dell’accettazione, del riconoscimento, dell’accoglienza dell’altro e del suo “entour”, come lo chiamava Édouard Glissant. Un’esegesi pedante del pensiero di Foucault considera datata tutta questa problematica. L’attenzione alla poesia e alla letteratura, secondo quest’ottica convenzionale, caratterizzerebbe “il giovane Foucault”, o, quantomeno, il Foucault degli anni 60. Due riferimenti essenziali dovrebbero permetterci di porre il problema in termini diversi.

In Archéologie d’une passion[67] – una lunga intervista del 1983 – Foucault riconduce l’opera letteraria di Raymond Roussel al grande tema della scrittura come lavoro su di sé, e quindi come parte essenziale dei processi di soggettivazione e di costruzione di sé. Afferma infatti:

“Si scrive per essere altro da ciò che si è. Vi è una modificazione del proprio modo di essere a cui si mira attraverso il fatto di scrivere. E’ questa modificazione del proprio modo di essere quella che Roussel osservava e cercava: credeva in essa e ne ha terribilmente sofferto”[68].

L’esperienza letteraria è dunque un potente fattore di cambiamento e di autotrasformazione. Una variabile antagonista, in ultima analisi, come lo sono state la follia, i fenomeni di resistenza ai dispositivi di sapere e potere, la parrēsia cinica, le sue posterità politiche ed estetiche, sia moderne che contemporanee.

Per finire, un’ultima citazione, del 1977[69], dove viene messa a fuoco la presenza della letteratura, nel mondo occidentale, come luogo della trasgressione, dello scandalo e della rivolta:

“La letteratura fa […] parte del grande sistema di costrizione mediante il quale l’Occidente ha obbligato il quotidiano a mettersi in discorso; essa vi occupa però un posto particolare: nel suo accanirsi a cercare il quotidiano al di sotto del quotidiano stesso, a superare i limiti, a svelare brutalmente o insidiosamente i segreti, a spiazzare regole e codici, a far dire l’inconfessabile, essa tenderà a porsi fuori legge o, quanto meno, a farsi carico dello scandalo, della trasgressione o della rivolta. Più che qualunque altra forma di linguaggio, la letteratura rimane il discorso dell’«infamia»: ad essa spetta dire ciò che è più indicibile, peggiore, più segreto, più intollerabile, spudorato”.

.

NOTE

[1] Pensata e scritta in vista di questa prima versione italiana integrale dell’Histoire de la folie, l’Introduzione prende lo spunto dai motivi che ci hanno spinto a ripubblicare la Préface della prima edizione (Folie et déraison. Histoire de la folie à l’âge classique, Plon, Paris 1961, nata come thèse), che Foucault aveva preferito eliminare dalla seconda edizione (Gallimard, Paris 1972).

[2] Per tutti questi aspetti, mi sia consentito il rinvio a M. Galzigna, Vanità dell’homo faber, Derive della malinconia, in AA. VV., Derive. Figure della soggettività: percorsi trasversali, a cura di I. Adinolfi e M. Galzigna, Mimesis, Milano 2010, pp. 23-50.

[3] J.-P. Sartre, Critica della ragione dialettica, I (Libro primo), preceduto da Questioni di metodo, trad. di P. Caruso, Il Saggiatore, Milano 1963, p. 74, cit. in sèguito come CRD, I.. La riflessione attorno al problema sollevato da questo passaggio epistolare attraversa tutte le Questioni di metodo (pp.15-140) e viene ripresa e approfondita soprattutto nella monumentale ricerca su Flaubert, considerata dall’autore “la suite” delle Questioni di metodo (J.-P. Sartre, L’idiot de la famille, tre volumi, Nouvelle édition revue et complétée, Gallimard, Paris 1988, cit. in sèguito come IF). Il passaggio della lettera di Engels citato a p.74 era già stato menzionato da Sartre più estesamente (CRD, I, p.33): “…Non è dunque, come vogliono immaginarselo qua e là per pura e semplice comodità, un effetto automatico della situazione economica, sono invece gli uomini che fanno la loro storia da soli, ma in un ambiente dato che li condiziona, sulla base di condizioni reali anteriori, tra le quali le condizioni economiche, per influenzate che possano essere dalle altre condizioni politiche e ideologiche, sono nondimeno, in ultima istanza, le condizioni determinanti, e costituiscono da un capo all’altro il filo rosso che, solo, ci permette di comprendere”.

[4] CRD, I, p.37.

[5] CRD, I, ibidem. Faccio qui riferimento alla lunga e densa nota 14 del primo capitolo delle Questioni di metodo: CRD, I, pp. 37-39.

[6] Per un inquadramento dell’etnopsichiatria e, al suo interno, della figura di Devereux, mi permetto di rinviare a.M. Galzigna (a cura di), Volti dell’identità. Le scienze psichiche, l’altro e lo straniero, Marsilio, Venezia 2001 (si veda in particolar modo il contributo di Tobie Nathan).

[7] C. Geertz, Opere e vite. L’antropologo come autore, Il Mulino, Bologna 1990, p.90.

[8] Ivi, p. 98.

[9] Intervista del 18 maggio 1992: http://www.emsf.rai.it/interviste/interviste.asp?d=92. Nella stessa intervista Clifford Geertz (1926-2006) parla di “un’ansia di natura epistemologica” relativa al grado di certezza delle descrizioni antropologiche quando l’ “osservatore esterno” diventa, per forza di cose, “osservatore partecipe” e “osservatore situato”. La comprensione, in altre parole, implica sempre l’immersione dell’antropologo nel fenomeno sociale e culturale studiato: “è un esercizio fenomenologico ed ermeneutico – afferma Geertz in un’intervista del 2002 –, un tentativo di comprendere le cose dal punto di vista del nativo”, anche se la comprensione non può non svilupparsi “nei nostri termini”, cioè nei termini che appartengono al bagaglio “dell’osservatore” (cfr. C. Geertz, «Non faccio sistemi». Intervista di Arun Micheelsen, in “aut aut”, n. 335, 2007 [L’antropologia interpretativa di Clifford Geertz], p. 29).

[10] F. Faeta, Le ragioni dello sguardo, Bollati Boringhieri, Torino 2011, p.47 (e pp. 47-49).

[11] K. Marx, Il Capitale, Libro terzo, 3, Edizioni Rinascita, Roma 1956, p.231. I corsivisono miei.

[12] CRD, I, p. 34. I corsivi sono di Sartre.

[13] IF, I, pp. 11-647.

[14] IF, I, pp. 653-1106, e IF, II, pp.1111-1775.

[15] Sul concetto di mode de vie nell’ultimo Foucault, cfr. J. Revel, Identità, natura, vita: tre decostruzioni biopolitiche, in M. Galzigna (a cura di), Foucault, oggi, Feltrinelli, Milano 2008, pp. 134-149.

[16] IF, III, pp. 771-772.

[17] IF, I, p. 653 e sgg.

[18] Sono questi alcuni dei temi portanti della prefazione a Folie et déraison. Histoire de la folie à l’âge classique (Plon, Parigi 1961). Per semplificare, ho indicato – e indicherò in séguito – tale testo di Foucault come Prefazione, segnalando tra parentesi, se necessario, il numero di pagina relativo alla presente edizione italiana. Se vorrò citare il testo originale – facendo riferimento alla sua riedizione più recente (M. Foucault, Préface, in Id., Dits et écrits, Gallimard, Paris, 1994, I, pp. 159-167) – lo indicherò come Préface, segnalando il numero di pagina di questa riedizione del 1994. Dits et écrits verrà in sèguito citato con le iniziali, DE, seguite dal numero romano relativo al tomo e dalla numerazione araba relativa alle pagine.

[19] La traduzione italiana – “esperienza, non ancora scissa, della scissura stessa” (p. 41) – mi sembra insoddisfacente: partage è “partizione”, non “scissura”.

[20] Sulla sintesi disgiuntiva mi sia consentito il rinvio ad un mio libro, di prossima pubblicazione presso Bollati Boringhieri: Rivolte del pensiero. Per riaprire il tempo.

[21] Nel 1970: M. Foucault, Theatrum Philosophicum, Introduzione a G. Deleuze, Differenza e ripetizione, Il Mulino, Bologna 1971, p. XIII (il testo citato è del 1970: cfr. DE, II, 75-99).

Nel 1979: M. Foucault, Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France (1978-1979), a cura di M. Senellart, Hautes Études – Gallimard – Seuil, Paris 2004, p. 44. Cito dalla versione italiana: Nascita della biopolitica, trad. di M. Bertani e V. Zini, Feltrinelli, Milano 2005, p. 49 (i corsivi sono miei).

[22] Ivi, p. 50.

[23] Prefazione, p. 45 (corsivo mio).La stessa espressione ricorre più avanti (p.15), quando Foucault parla di “questa struttura dell’esperienza della follia che appartiene interamente alla storia, ma che sta ai suoi confini e dove essa si decide”.

[24 M. Foucault, Le gouvernement de soi et des autres. Cours au Collège de France. 1982-1983, a cura di F. Gros, Hautes Études – Gallimard – Seuil, Paris 2008, p. 7. Cito dalla versione italiana: Il governo di sé e degli altri, Edizione italiana a cura di M. Galzigna, Feltrinelli, Milano 2009, p. 15. Nel 1984 Foucault riprenderà questa espressione – foyer d’expérience – nella prima redazione dell’introduzione generale alla Storia della sessualità. Cfr. Préface à l’«Histoire de la sexualité», DE, IV, pp. 578-584. Vale la pena rileggere il passaggio specifico in questione: “Rimane il fatto che nella Storia della follia era proprio un foyer d’expérience quello che cercavo di descrivere dal punto di vista della storia del pensiero, anche se il mio uso della parola «esperienza» era assai fluttuante” (p.581). Un uso che rimane tuttavia molto largo ed esteso: tra le “forme di esperienza” – precisa Foucault in questa Préface del 1984 – occorre includere le “pratiche di internamento” e le “procedure mediche”, e quindi, in relazione al Seicento e al Settecento, “la genesi di un sistema di pensiero come materia di esperienze possibili”; e cioè: “formazione di un campo di conoscenze che si costituisce come sapere specifico della malattia mentale; organizzazione di un sistema normativo, che poggia su tutto un apparato tecnico, amministrativo, giuridico e medico; definizione, infine, di un rapporto a sé e agli altri come soggetti possibili di follia” (trad. mia). Sul tema dell’esperienza, tra la Prefazione e i lavori del 1984, e sull’uso della letteratura nelle ricerche che Foucault, a partire dall’Histoire, dedica alla follia, si veda l’importante rassegna di Timothy O’Leary, Foucault, Experience, Literature, in «Foucault Studies», N. 5, January 2008, pp. 5-25.

[25]M. Foucault, La vie: l’expérience et la science, in DE, IV, 763-776. Questo importante testo nasce come introduzione alla traduzione americana del saggio di G. Canguilhem, Le Normal et le Pathologique (On the Normal and the Pathological, D. Reidel, Boston 1978). Poco prima della morte (1984), Foucault ha rivisto e leggermente modificato questa sua introduzione, che verrà edita l’anno successivo con lo stesso titolo nella “Revue de métaphysique et de morale” (n. 1, gennaio-marzo 1985, pp. 3-14). E’ stata questa l’ultima pubblicazione autorizzata da Foucault.

[26] DE, IV, 776 [trad. mia: “un’importanza così decisiva in Francia per tutti coloro che, a partire da punti di vista così differenti, hanno cercato di ripensare la questione del soggetto”]. I corsivi sono miei

[27] DE, IV, 764.

[28] M. Foucault, La folie n’existe que dans un société, DE, I, 167-169. Che io sappia, questa è la prima intervista rilasciata da Michel Foucault, che è stato forse il filosofo più intervistato del Novecento. Le interviste, come aveva ben visto Deleuze, rappresentavano per Foucault vere e proprie linee di attualizzazione del suo pensiero. Vorrei aggiungere che molto spesso l’intervista, per Foucault, era anche un modo per orientare e al tempo stesso per depistare i suoi commentatori: per sfuggire alle acribie disciplinari e ai loro mortificanti rituali, mirati, il più delle volte, a produrre una territorializzazione universitaria e disciplinare dei discorsi.

[29] Ivi, p. 169 (trad. mia).

[30] Sono i primi due versi della poesia “Vrai nom”, di Yves Bonnefoy, pubblicata nella sua prima raccolta, Du mouvement et de l’immobilité de Douve (1953). Non si tratta, come è stato scritto da Mattiussi, di un “fragment non identifié”, che potrebbe, al limite, essere attribuito allo stesso Foucault. E’ invece pertinente, più in generale, l’analisi di Mattiussi relativamente al rifiuto di Foucault di ripubblicare nel 1972 la Préface del 1961: cfr. L. Mattiussi, Michel Foucault et le déni de préface, in Mireille Hilsum (a cura di), La relecture de l’œuvre par ses écrivains mêmes, tome II: Se relire contre l’oubli? XXe siècle, Éditions Kimé, Paris 2007, pp. 169-181. Riporto qui la traduzione – della compianta Diana Grange Fiori – dei due primi versi di “Vrai nom”: Nominerò deserto il castello che fosti, / Notte questa tua voce, assenza il viso, in Y. Bonnefoy, L’opera poetica, Mondadori / I Meridiani, Milano 2010, p. 129. Segnalo la rilettura del ruolo di questi versi nella Préface da parte di Stefano Agosti, che per primo li ha attribuiti a Bonnefoy. Cfr. S. Agosti, Rencontres de Douve, in “L’Herne. Yves Bonnefoy”, Paris 2010, pp. 49-51. Significativo, in questo contributo, il ricordo autobiografico: sei anni dopo l’uscita dell’Histoire, durante un colloquio televisivo dedicato a Les Mots et les Choses, Foucault – sollecitato da Stefano Agosti, che aveva menzionato i due versi di Bonnefoy riportati nella Préface –, completò la citazione ripetendo a memoria i due versi successivi.

[31] “Chiamerò deserto quel castello che tu fosti, notte questa voce, assenza il tuo volto” (p.46).

[32] L’atto e il luogo della poesia, trad. di D. Grange Fiori, in Y. Bonnefoy, ivi, pp. 1185. Sulla tensione presenza-assenza nella poesia di Bonnefoy, si veda ad esempio G. Piroué, Yves Bonnefoy ou l’acte de dégager la présence dans l’absence, “Mercure de France”, 1138, giugno 1958, pp. 365-368.

[33] M. Foucault, Le «non» du père, DE, I, 189-203. Traduzione mia.

[34] DE, I, 202-203. Il passo di Char qui riportato da Foucault, da me tradotto solo parzialmente, fa parte di “Seuil”, cioè di una stanza del Poème pulvérisé (1945-1947), confluito nella raccolta Fureur et mystère. Cfr. R. Char, Fureur et mystère, Gallimard, Paris 1996, p. 181. Un’ulteriore e interessante menzione di Char, e di Fureur et mystère, la si ritrova in uno scritto del 1982 – Pierre Boulez, l’écran traversé (DE, IV, 219-222) – in cui Foucault fa riferimento al rapporto tra Boulez e Char nel contesto dell’amicizia che lo legava al musicista già nei primi anni cinquanta.

[35] T. O’Leary, op. cit., p. 7 (“an epigraph to Foucault’s entire work”).

[36] R. Char, Fureur et mystère, cit., p. 136.

[37] M. Foucault, Theatrum Philosophicum, cit., p. X.

[38] “La vita è infinitamente più ricca delle definizioni razionali e perciò nessuna formula può contenere tutta la pienezza della vita”: P. A. Florenskij, La colonna e il fondamento della verità, a cura di Natalino Valentini, San Paolo, Cinisello Balsamo 2010, p. 160. Si veda anche la ricca introduzione, scritta dal curatore, N. Valentini, a P. A. Florenskij, Stupore e dialettica, Quodlibet, Macerata 2011.

[39] Su questa pista, si veda, molto bene, F. Rella, Soglie. L’esperienza del pensiero, Anterem Edizioni, Verona 2011.

[40] Georges Canguilhem, nella sua veste di “rapporteur” della Thèse del 1961, elogiò il lavoro di Foucault, anche per la sua capacità di mettere assieme erudizione e poesia, e definì poi l’Histoire, vista sotto il profilo dei suoi effetti, come autentico avvenimento. A Perugia, durante un convegno del 1985 – cioè dieci anni prima della sua morte e un anno dopo la morte di Foucault – Canguilhem, ricordando con commozione l’«allievo» scomparso, mi ha ribadito questi suoi convincimenti. Mi ha anche ribadito che è stato Jean Hyppolite a spingere Foucault a presentargli il suo lavoro di thèse. Cfr. G. Canguilhem, «Ouverture» a Penser la folie, a cura di E. Roudinesco, Galilée, Paris, 1992, pp. 39-42.

[41] Infra, p. 498. Facciamo sempre riferimento a questa edizione anche quando, nel testo, citiamo l’opera, in forma abbreviata, come Histoire.

[42] Su questo mi permetto di rinviare a M. Galzigna (a cura di), Artaud l’irriducibile. Frammenti inediti dei “Cahiers” con testo francese a fronte (interventi di M. Galzigna, E. Borgna, G. Buongiorno, U. Artioli, M. Dotti), Il Poligrafo, Padova 2012.

[43] M. Foucault, La folie n’existe que dans une société (1961), cit., p. 169.

[44] Su questo accostamento, si veda l’originale approccio di E. Grossman, Artaud / Joyce. Le corps et le texte, Nathan, Paris, 1996.

[45] Infra, p. 502.

[46] Cito dal Préambule, scritto da Artaud nel 1946 come premessa all’edizione Gallimard delle sue opere complete, e uscito per la prima volta solo, come già detto, nel 1956: cfr. A. Artaud, Œuvres complètes, I*, Gallimard, Paris 1984, p. 10.

[47] Infra, p. 712.

[48] Infra, p. 498.

[49] Infra, p. 499.

[50] Infra, p. 503.

[51] J. Hyppolite, Genesi e struttura della «Fenomenologia dello Spirito» di Hegel, La Nuova Italia, Firenze 1972. Per il rinvio al Neveu, cfr. pp. 474-475 e pp. 502-511. Sull’asse Foucault- Hyppolite, si veda: il dibattito del 1965 (DE, I, pp. 448-464), l’omaggio a Hyppolite del 1969 (DE, I, pp. 779-785) e la lezione inaugurale al Collège de France del 1970 (cfr. M. Foucault, L’ordine del discorso, Einaudi, Torino 1972: soprattutto pp.54-60).

[52] Ivi, pp. 502 e sgg. Cfr. Hegel, Fenomenologia dello Spirito. Testo tedesco a fronte, a cura di V. Cicero, Bompiani, Milano 2008², pp. 693-709.

[53] Ivi, pp. 694-695.

[54] Ivi, pp. 696-697. “Mondo della cultura” traduce qui il tedesco Welt der Bildung.

[55] Ivi, p. 703. Richiamandomi direttamente a Foucault e al concetto di matrice kantiana (e poi deleuziana) di sintesi disgiuntiva, avevo valorizzato, prima, la logica della strategia – intesa come “logica della connessione dell’eterogeneo” – contrapposta alla logica dialettica. Sulla stessa linea, mi sembra, si muove la logica dell’ossimoro, proposta, con grande finezza analitica, da Mariapaola Fimiani come griglia di lettura di tre temi portanti della ricerca foucaultiana: la follia, la malattia e la cura. Cfr. M. Fimiani, La follia. Per una logica dell’ossimoro, Atti del convegno “Bioetica pratica e cause di esclusione sociale”, CIRB, Napoli, 18-19 novembre 2010.

[56] Cfr. Hegel, Fenomenologia dello Spirito, cit., p.701.

[57] Ivi, p. 703.

[58] Ivi, p. 695.

[59] Cfr. la nota 51. Sulla possibilità di leggere l’etica e la politica di Foucault con gli strumenti concettuali della Fenomenologia dello spirito, si veda M. Fimiani, Erotica e retorica. Foucault e la lotta per il riconoscimento, ombre corte, Verona 2007.

[60] M. Fimiani, La follia. Per una logica dell’ossimoro, cit.

[61] M. Foucault, Le courage de la vérité. Cours au Collège de France 1984, a cura di Frédéric Gros, Gallimard-Seuil, Paris 2009 [Edizione italiana a cura di M. Galzigna, Il coraggio della verità, Feltrinelli, Milano 2011]. Si veda soprattutto la Lezione del 29 febbraio 1984 (prima ora), dove viene affrontato il tema delle “posterità del cinismo”.

[62] J. Butler, Critica della violenza etica, Feltrinelli, Milano 2006, p. 154. Su questo mi permetto il rinvio alla mia Introduzione a: M. Galzigna (a cura di), Foucault, oggi, Feltrinelli, Milano 2008, pp. 7-27.

[63] Per quanto riguarda la ricerca filosofico-clinica attorno alla psichiatria, mi sia consentito un rinvio a M. Galzigna, Il mondo nella mente. Per un’epistemologia della cura, Marsilio, Venezia 2007.

[64] M. Foucault, Naissance de la biopolitique, cit., ibidem. Cito dalla versione italiana: Nascita della biopolitica, cit., ibidem.

[65] Entretien sur la prison (1975), in DE II, p. 753 (trad. mia).

[66] E. Glissant, Poetica della relazione, Quodlibet, Macerata 2007.

[67] DE, IV, pp. 599-608.

[68] Ivi, p. 605.

[69] M. Foucault, La vita degli uomini infami, trad. di G. Zattoni Nesi, con postfazione di Remo Bodei, Il Mulino, Bologna 2009, pp. 67-68. Ed. originale: La vie des hommes infâmes, «Les Cahiers du Chemin», N. 29, 1977, pp. 12-29, poi in DE, III, pp. 237-253. Corsivi miei.

.

Michel Foucault

Storia della follia nell’età classica

Nuova edizione a cura di Mario Galzigna

BUR alta fedeltà – Rizzoli, Milano 2011

p. 819, € 12,90

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Ho appena finito di leggere tutta la prefazione e -sia da insider che sta bestemmiando perchè questa cosa vuol dire che ho più roba su cui lavorare per la tesi in medicina sugli OPG, sia da appassionata (non è il termine giusto ma non ne trovo di migliori) di Foucault (che per altro mi ha fatto prendere 30 all’esame di psichiatria, mica cazzi!), la trovo meravigliosa.

Considerazione (amara) finale: vista l’iperdiffusione delle neuroscienze e della cosiddetta “psichiatria molecolare” (che, in soldoni, tende a considerare le alterazioni molecolari oggettive alla base delle patologie psichiatriche e sotto questo punto di vista è positiva perchè, appunto, oggettivizza la valutazione psichiatrica) si tenderà, secondo me, sempre di più verso l’idea del folle-oggetto (di studio clinico) accantonando quella del folle-soggetto (persona). A livello terapeutico vuol dire più psicofarmaci (anche se si suppone che diventino specifici e non semplicemente sedativi sui sintomi) e meno analisi sul vissuto del soggetto e su tutti quei dati non semplicemente oggettivi e quantificabili che stanno intorno e dietro alla genesi della patologia. Se non si trova un compromesso tra la necessità di oggettivizzare la psichiatria e quella di considerare NECESSARIAMENTE gli interlocutori come persone, con tutta una storia, con tutto un substrato (questo dovrebbe essere in medicina in genere ma in psichiatria di più), la vedo VERAMENTE nera.

Magari un buon inizio sarebbe far studiare OBBLIGATORIAMENTE Foucault (ma anche Laing che io adoro e Basaglia) nei corsi universitari di psichiatria a medicina (non solo nelle specialistiche), affiancandoli ai mille stracazzi sulla parte funzionale e sulla psicofarmacologia. Non voglio passare per la snob intellettualoide della situazione, ma GIURO che se chiedo ad uno qualunque dei miei colleghi di corso sanno dire tutto su come agiscono gli psicofarmaci ma per l’80% di Storia della Follia non hanno mai sentito parlare, di Laing meno che meno e di Basaglia sanno solo che è “quello che ha fatto chiudere i manicomi”.

Ed è triste.

@ eveblissett

Mi sa che oggi come oggi il “problema” non è l’80% e passa dei tuoi colleghi, ma una come te che, se si sta laureando, dovrebbe essere sotto gli “anta”, e sa chi è Laing (e quindi ti meriti una dedica: http://www.youtube.com/watch?v=mI8dBOIuG9I). Le considerazioni che fai sono appropriate, temo: incrociando questo “primo” Foucault con l’ultimo decennio dei suoi studi e la scoperta delle dinamiche della società del controllo, tra un farmaco i cui risultati sono quantificabili e misurabili, e un prendersi cura in senso umanistico (à la Laing, appunto) dell’altro, la partita, se non è persa in partenza, è quantomeno è truccata.

Un solo appunto: io non tirerei in ballo le neuroscienze in sé, quanto l’aurea di “oggettività scientifica” che pervade la loro diffusione, in un ambiente culturale nel quale si tende sempre più a dimenticare che il dato rilevato è sempre determinato dalle mosse dell’osservatore, quindi soggettivo, o almeno parziale. Questa neo-oggettività è la risposta più semplicistica (ma anche l’unica capace di generare pratiche di controllo e di governance) alla scoperta che il bios, cioè la vita, è qualcosa che ci eccede, che non determiniamo, ma da cui siamo determinati (capitolo finale di Le parole e le cose). Ma qui siamo già OT, temo.

Sono felice. E ancora una volta vi sono riconoscente per aver pubblicato questa splendida introduzione.

Ciascuno di noi ha dei temi prediletti, degli argomenti che provocano slanci e su cui si sono versate a lungo lacrime di passione. La ricompensa a tanto trasporto spesso non è costituita da altro se non dall’imbattersi in pezzi come questo che senza preavviso rinfiammano il desiderio.

Ho letto e seguito il filo del discorso da “esperta” nel senso che tutti coloro a cui si fa riferimento, o soltanto un accenno, sono anche i padri del mio pensiero filosofico e fanno parte di un’unica grande famiglia che amo.

Il punto di osservazione che nelle mie ricerche ho più volte privilegiato è proprio quello che nell’introduzione di Galzigna va sotto il nome di “esperienza-limite” (definizione peraltro ideata da Blanchot), ma che di volta in volta e in accordo con i diversi pensatori assume nomi e inaugura percorsi di pensiero differenti.: Bataille la chiama “esperienza interiore”, Foucault “pensiero del fuori”, Deleuze “esperienza della superficie” ecc. Seppure in maniera peculiare per ciascuno, questa “esperienza” condivisa trascina inevitabilmente con sé una riflessione sul linguaggio e si pone subito come scardinamento del Discorso dialettico. Il pensiero della “differenza” e della “molteplicità dispersa e nomade” promuove infatti un linguaggio che rompe con tutte le abitudini di una retorica basata sullo sviluppo (dialettica hegeliana) e va invece ad abbracciare l’ambiguità, l’eterogeneità e il paradosso. (Da questo punto di vista tutta questa parte della filosofia novecentesca non fa che riconoscere tardivamente il merito ad Eraclito, il quale migliaia di anni prima forse aveva già capito tutto…). Se nella dialettica hegeliana la contraddizione viene superata per sfociare nella rassicurazione dell’uno, in questo nuovo modo di pensare il linguaggio la parola si fa elusiva, restando deliberatamente sul bordo. E’ la parola del folle, ma è anche la parola del poeta, del narratore, dell’uomo di spirito e forse (come sostenuto nella mia tesi) è la parola dell’uomo in quanto tale, a patto che costui ne accetti il rischio e la responsabilità. L’esperienza limite non è soltanto il preludio della follia, ma è quel PRIMA in cui si situa senza veramente situarsi l’io che non è ancora soggetto, la parola che non è ancora stata enunciata, la storia che è ancora al di qua e al di là della storia. “L’oblio mortifero di Orfeo, l’attesa di Ulisse incatenato, sono l’essere stesso del linguaggio” (Michel Foucault, Il pensiero del fuori). In questo paradosso essenziale, che personalmente ravviso in quella sospensione mortifera che è l’enunciazione, è inscritto il segno e il destino dell’uomo e del suo linguaggio, destino di ripetere e di essere ripetuto, ma destino che pure costituisce la sua possibilità fondamentale, cioè quella di creare in tale ripetizione parole e mondi inesauribili.

Esiste un residuo che non svanisce come ciò che si contraddice e il principio di coerenza non basta ad interpretare il mondo. Piuttosto ci si affidi alla “caoerranza” (cfr. Deleuze) per cui l’io, sempre spinto come fuori di sé, rimette continuamente in discussione i propri limiti.

Come già detto, echi e sviluppi di questa matrice di pensiero sono presenti in molti filosofi più o meno contemporanei a Foucault: Blanchot, Deleuze, Bataille, Agamben ecc. Non mi spiego però come tra i debiti che si ravvisano nell’opera di Foucault sia così spesso poco riconosciuto o sottovalutato quello nei confronti di Maurice Blanchot. Conoscendo molto bene la produzione filosofica e letteraria di quest’ultimo le corrispondenze mi sembrano evidenti. (I riferimenti al mormorio, all’ “eterna ripetizione”, a ” l’attesa e l’oblio” sono solo i primi esempi che mi vengono in mente). Lo stesso Foucault scrivendo “Il pensiero del fuori” non fa che omaggiare esplicitamente il collega e amico e l’espressione che dà il titolo al saggio (La pensée du de hors) di fatto viene coniata per descrivere la filosofia, la poetica e lo stile di Maurice Blanchot.

Decido di non andare oltre perché di argomenti ne avrei tanti e rischierei di annoiare i non addetti ai lavori. Ciò non toglie che a chiunque ne avesse curiosità sono pronta a far leggere la mia tesi (che ahimé non ho mai pubblicato come invece desideravo). Qui sopra per esempio vedo un filosofo di cui avere un parere mi farebbe mooolto piacere ;-)

E grazie come sempre Wu Ming.

Decrepito.

Se il potere è l’ordine del discorso, qualsiasi emergenza disortografica è sintomo o preludio di liberazione.

Un ventennio di (contro)cultura ci ha marciato fino a sfornare arti e mestieri della parola sconnessa, che oggi appare appena più dignitosa dei jeans griffati, strappati ad arte sotto il ginocchio o la chiappetta.

Ma se la disortografia e lo spettacolo della critica diventano la merce più ricercata dell’industria culturale, quale sarà il nuovo sintomo di liberazione, se non la richiesta di sintassi e leggibilità, in altre parole una nuova ortodossia?

In questo andirivieni del fare e del disfare, che somiglia fin troppo a un semplice pendolarismo del gusto, forse sarebbe ora di mettere in questione il postulato primario di tutto questo strutturalismo sfinito. Tornare a pensare che l’equiparazione di realtà e testo è l’eroica metafora autunnale dell’uomo gutemberghiano, già moribondo.

E dimenticare Foucault.

@ Valter

“dimenticare Foucault” sarebbe una grandissima idiozia. Come al solito, per tue esigenze polemiche – e come sempre intento alla resa dei conti coi fenomeni che attraversasti superficialmente da ragazzo -, confondi un pensiero con la sua vulgata, e getti il bambino con l’acqua sporca.