Si sa che da un paio d’anni stiamo lavorando a un grosso romanzo sulla Rivoluzione Francese, più precisamente sul passaggio storico che va dal Terrore (1793-1794) alla reazione termidoriana, fino ai primi anni del Direttorio. Contiamo di terminare la stesura nel 2013. L’opera fa parte del “Trittico Atlantico” iniziato nel 2007 con Manituana (nostro maggiore successo di critica all’estero, come spiegava tempo fa questo speciale sul sito Einaudi).

E’ senz’altro il progetto più impegnativo che il collettivo sta portando avanti, ma non è il solo: ruotano nella nostra orbita due “oggetti narrativi non-identificati”. Curiosamente, entrambi sono scritti da un Wu Ming + un co-autore che non milita nel collettivo, ed entrambi hanno a che fare con l’Africa: uno con la Somalia, l’altro col Kenya.

Per vie tortuose, seguendo le piste di storie diverse, ci siamo ritrovati a scrivere di due paesi confinanti, storicamente segnati da un rapporto difficile, tra dispute, scorribande ed emergenze umanitarie. Le tensioni sono sfociate in guerra aperta quando, nell’ottobre 2011, l’esercito kenyota è entrato in Somalia, dove tuttora combatte contro le milizie islamiste di al-Shabaab.

Il libro “somalo” è già scritto, si intitola Timira e uscirà con Einaudi nella prima metà del 2012. Il libro “kenyota” è in fase di stesura e uscirà sempre con Einaudi, ma non c’è ancora un titolo, né una data ufficiale.

Timira lo hanno scritto Wu Ming 2 e Antar Mohamed, e saranno loro a presentarvelo a breve giro.

L’altro lo stiamo scrivendo io e il comandante Heriberto Cienfuegos, alias il nostro agente letterario Roberto Santachiara, e inizio a parlarvene oggi.

Alcuni giapster molto attenti ricorderanno accenni sparsi qui e là, e si saranno fatti una vaghissima idea. In questo post, spiegherò per sommi capi il progetto, condividendo alcuni appunti di lavoro e impressioni. Sarò felice se dai lettori giungeranno ulteriori indicazioni, aneddoti, riferimenti, consigli.

Ecco perché cominciamo dal libro in fieri anziché da quello già scritto: questo post e il vostro eventuale feedback mi daranno il calcio in culo per la tirata finale.

Ma c’è dell’altro, e di più. Oggi il collettivo inaugura una modalità d’utilizzo di Giap che ci accompagnerà per tutto il 2012 e anche oltre. Siamo nella fase intensiva del lavoro di stesura, concentratissimi sui progetti, quindi avremo meno tempo ed energie per confezionare nuovi post. C’è il rischio di trascurare il blog. Bene, uno dei modi di tenerlo vivo è proprio questo: raccontare – senza rovinare sorprese importanti, ovviamente – cosa stiamo facendo, socializzare riflessioni nate durante il lavoro, sottoporvi dilemmi e anche, in buona sostanza, “preparare il terreno”.

***

Due anni fa, nel gennaio 2010, sono stato in Kenya. Più precisamente, ho fatto un viaggio al Mount Kenya National Park. Ancora più precisamente: sono salito in cima al Monte Kenya.

Ma il Monte Kenya ha tre cime, quindi tocca specificare ulteriormente: sono salito su quella meno difficile, la Punta Lenana. Ogni anno la raggiungono in molti. Non moltissimi, perché è pur sempre 4985 metri sopra il livello del mare, più alta del Monte Bianco… Comunque, ci si arriva camminando. La salita è dura, con l’aria che si fa sempre più povera di ossigeno, ma non c’è bisogno di essere rocciatori: quasi non si appoggia la mano sulle pietre, se non durante lo strappo finale, i duecentosettanta metri che dall’ultimo rifugio – l’Austrian Hut – portano alla vetta.

I rocciatori si dedicano alle altre due punte, Batian e Nelion, più difficili e abbondantemente sopra i cinquemila.

Insieme a me, su quella montagna, c’erano il comandante Cienfuegos, sua moglie Cecilia, la guida Mike Rukwaro Mwai e i suoi assistenti Daniel, Michael, Joseph, Gideon, James (il cuoco della spedizione) e Paul (che in un’occasione mi ha salvato il culo). In tutto, tre italiani e sette gikuyu.

Il Comandante e Cecilia hanno alle spalle molte ascese ed escursioni, amano la montagna e Cecilia se ne occupa anche per lavoro. Io, invece, non ero mai stato sopra i mille metri. Quando il nostro aereo è atterrato a Nairobi (1660 mt.), eravamo già al massimo punto altimetrico toccato dal Sottoscritto. Sono uno zanni di pianura, un ferrarese della bonifica. Eppure, tre mesi prima di compiere quarant’anni, di punto in bianco e scriteriatamente, mi sono messo in marcia e ho sfiorato i cinquemila. Avevo sentito parlare di rischi per la salute, mal di montagna, edemi cerebrali… Faticaccia a parte, non ho avuto problemi.

Ma perché ho fatto una cosa del genere?

Perché me lo aveva proposto il Comandante.

E perché lo aveva proposto a me?

Beh, tra tutte le persone che conosceva, ero la più lontana dall’esperienza alpinistica, e quindi la più adatta. Il Comandante aveva in mente una storia da raccontare, anzi, un groviglio, un rizoma di storie. Per raccontarle, aveva bisogno di un co-autore, e quel co-autore doveva salire sul Kenya insieme a lui. Non doveva trattarsi di uno “scrittore di montagna”, bensì di uno che, arrivando da un “altrove”, portasse con sé uno sguardo diverso… e un corpo diverso. Costui doveva faticare, giungere in vetta duramente provato, e ancor più provato doveva essere al termine della discesa. Perché è la discesa la parte peggiore.

E in effetti, se mi guardo nelle foto di quei giorni, mi vedo stravolto, ho il viso gonfio e pesto, bruciacchiato dal sole. Eccomi, durante questa o quella sosta: siedo gobbo e annichilito, in debito d’ossigeno e di senso.

Immedesimazione. Method acting applicato alla letteratura. Nulla di nuovo, a pensarci bene.

Ma… immedesimazione con chi?

Pazientate, ci sto per arrivare.

Sono stato sulla vetta. Sono sceso a valle con un taccuino fitto di annotazioni. Tornato in Italia, mi sono messo a studiare, leggere, discutere con chi ne sapeva più di me. Ho preso appunti, li ho riletti, li ho gettati nella spazzatura. Ho preso altri appunti, girato per biblioteche, consultato archivi, programmato interviste, fatto sopralluoghi. Ho esaminato e riesaminato le centinaia di foto scattate durante l’ascesa. Il Comandante mi aveva lanciato una bella esca.

La storia da cui siamo partiti è quella di Felice Benuzzi, Giovanni (“Giuàn”) Balletto e Vincenzo (“Enzo”) Barsotti, tre prigionieri di guerra italiani che nel 1943 evasero da un campo di prigionia britannico a Nanyuki, in Kenya, al solo scopo di scalare il Monte Kenya. Si erano preparati per mesi, di nascosto, procurandosi con mille espedienti i materiali per costruirsi ramponi, piccozza, corde etc. Non avevano carte topografiche: l’unica immagine della montagna che potevano usare come vago riferimento era sull’etichetta di un barattolo di carne in conserva, marca Kenylon. Quasi alla cieca, attraversarono la foresta equatoriale e iniziarono la scalata.

Il triestino Benuzzi era un alpinista esperto: prima della guerra aveva scalato le Alpi Giulie e le Carniche, spesso in compagnia di Emilio Comici, il più grande scalatore degli anni Trenta, trasformato dal regime in una vera star, morto nel 1940 a soli 39 anni.

Anche il genovese Balletto era un alpinista: si era fatto le ossa sulle Alpi occidentali.

Il camaiorese Barsotti, invece, era alla sua prima esperienza del genere.

Benuzzi aveva con sé un libro molto “in tema”, The Escaping Club dell’aviatore inglese A.J. Evans (1889-1960). Evans fu un vero mago delle evasioni: durante la Grande Guerra, riuscì a fuggire prima da un campo di prigionia tedesco e poi da una galera turca in Palestina.

Grazie alla rete e a una libreria dell’usato, ho comprato The Escaping Club in un’edizione Penguin del 1943, un’edizione per prigionieri di guerra, con ogni probabilità la stessa che aveva in tasca Benuzzi.

I tre evasi avevano calcolato male la quantità di cibo necessaria. Stremati e digiuni, dopo due settimane, varie peripezie e un tentativo fallito di scalare la Punta Batian (5195 mt.), raggiunsero la Punta Lenana. Ci arrivarono in due, Benuzzi e Balletto. Barsotti, partito già febbricitante (!), era rimasto al “campo-base”.

Ecco spiegato l’intento del Comandante. Ecco con chi dovevo, in una certa misura, immedesimarmi. Soggettivamente, la mia fatica d’inespertissima e poco allenata schiappa di pianura poteva avvicinarsi – mooolto per difetto, beninteso – a quella di Benuzzi e Balletto (che avevano il vantaggio di essere alpinisti esperti, ma erano infiacchiti da due anni di prigionia, dotati di un’attrezzatura improvvisata e per giunta a stomaco vuoto), e soprattutto a quella di Barsotti.

Nei luoghi di «Fuga sul Kenya». La vecchia ferrovia: «Presto uscimmo dal bosco sulla prateria che secondo i ‘piani prestabiliti’, dovevamo attraversare parallelamente alla ferrovia, fuori strada. Ma come si fa ad andare parallelamente a qualche cosa che non si vede? E senza alcun punto di riferimento? Avevo sperato di poter vedere almeno la catena dell’Aberdare o qualche stella a Sud Ovest, su cui orientarmi. Invece nulla: cielo coperto e buio pesto. Si andava del tutto a naso.»

Felice e Giuàn piantarono il tricolore, lasciarono un messaggio e biglietti coi loro nomi dentro una bottiglia, tornarono al campo-base e, con Enzo, affrontarono la discesa. Tornati a Nanyuki, si riconsegnarono alle autorità del campo 354. Forse per sportsmanship, queste ultime optarono per una punizione tutto sommato lieve.

Nemmeno per un istante i tre avevano pensato di approfittare dell’uscita per fuggire. Sarebbe stato impossibile: il paese neutrale più vicino era il Mozambico, che distava mille chilometri. E in una terra come il Kenya, dove i bianchi erano pochissimi, ben presto avrebbero dato nell’occhio e sarebbero stati presi.

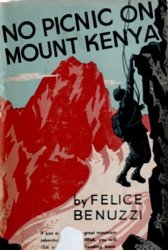

Nei mesi successivi Benuzzi scrisse, direttamente in inglese, un resoconto di quell’avventura. Sarebbe stato pubblicato a Londra nel 1953 con il titolo No Picnic on Mount Kenya. La versione italiana uscì nel 1947 col titolo Fuga sul Kenya.

Nei mesi successivi Benuzzi scrisse, direttamente in inglese, un resoconto di quell’avventura. Sarebbe stato pubblicato a Londra nel 1953 con il titolo No Picnic on Mount Kenya. La versione italiana uscì nel 1947 col titolo Fuga sul Kenya.

Rispetto a quello inglese, il testo italiano presenta non poche differenze, anche marcate. Non si tratta tanto di una resa fedele, quanto di una riscrittura, come sovente accade quando un autore si autotraduce. Alcune considerazioni sulla vita nel campo di prigionia (e sulle divisioni ideologiche tra i detenuti) si leggono soltanto nel libro inglese. Di contro, nel libro italiano svariati passaggi sono più dettagliati e hanno più “colore”.

Fuga sul Kenya è piuttosto noto nell’ambiente degli alpinisti e degli amanti della montagna, ed è stato più volte ristampato, ma è rimasto un libro “di nicchia”. Al momento è fuori catalogo, ma lo sta per ripubblicare Corbaccio.

Nel mondo anglosassone, No Picnic on Mount Kenya è molto più conosciuto, quasi un classico minore del Novecento. Ogni anno lo leggono tante persone, molte delle quali decidono poi di andare in Kenya. Il 27 gennaio 2011, alle sette del mattino, noi stessi abbiamo incrociato un tizio che scendeva dalla Punta Lenana. Lo abbiamo reincontrato la sera in un lodge alle pendici del monte. Parlandoci, abbiamo scoperto che era un chirurgo oncologo di Atlanta, e che l’idea di scalare il Kenya gli era venuta leggendo “un libro bellissimo, scritto da un vostro connazionale, un certo Benuzzi”.

Beninteso, anche in Italia Benuzzi e i suoi compagni hanno numerosi ammiratori ed “epigoni”. L’impresa ha acceso la fantasia di svariate persone, che hanno deciso di ripercorrere quel cammino. Tra questi, per fare un esempio, c’è l’attore e scrittore Giuseppe Cederna (col quale, coincidenza, collaborammo ai tempi dell’album 54 degli Yo Yo Mundi). E un film-maker ed esperto di montagna come Carlo Alberto Pinelli ha girato un documentario intitolato Doppio sogno all’Equatore, trasmesso su Rai 3 qualche anno fa.

Felice Benuzzi, s.d. (anni ’70?)

Dopo la guerra, Benuzzi – che era stato funzionario coloniale in Etiopia – intraprese la carriera diplomatica. In seguito a vari incarichi in giro per il mondo (Pakistan, Australia, Germania Ovest, Francia), concluse la carriera come ambasciatore italiano in Uruguay (1973-1976, periodo nero nella vita di quel paese).

Una vita e un mondo distantissimi da me e dalla maggior parte di voi che leggete. Ex-funzionario nell’Africa Orientale Italiana, diplomatico nel fitto della guerra fredda, dirigente del Rotary Club… La domanda è lecita: «Wu Ming 1, ma tu che c’entri?!»

Mi è già capitato di scriverlo: è importante per uno scrittore uscire dalla propria “zona di comfort” e affrontare senza indugi il molteplice, la differenza, il non-consolatorio… l’impensato.

Mentirei se dicessi che inizialmente, quando il Comandante mi spedì una copia di Fuga sul Kenya, la faccenda non mi lasciò perplesso: l’immagine stessa del tricolore svettante sul Monte Kenya mi teneva a distanza. Poi lessi, e rimasi colpito. Non frequentando il milieu degli alpinisti, mi ero perso un grande libro, forte e pieno di spunti. Ed è un peccato che un libro così sia rimasto confinato in uno specifico milieu.

A mettere in crisi clichés e preconcetti, suggerendo riflessioni non banali su quel periodo della storia italiana e non solo, è il modo sovente ironico e anti-eroico in cui Benuzzi racconta la sua impresa. Proprio lui, formatosi come scalatore durante il Ventennio, in piena temperie da “Alpinismo Eroico” pompato dal regime, per giunta in una città “nevralgica” come Trieste.

[Città che conosco da vicino, con cui intrattengo un rapporto stretto da quasi dieci anni. Tout se tient.]

[E anche dagli interrogativi su quel tricolore in vetta (sull’inconciliabile doppiezza che il vessillo nazionale reca in sé) è nato il mio intervento per il 150enario: “Patria e morte. L’italianità dai carbonari a Benigni”. Davvero: tout se tient.]

In Fuga sul Kenya l’esperienza si fa opera e trascende l’autore, il suo mondo di ieri – il fascismo, le colonie, la guerra – e quello di domani. La scalata non è più impresa bellica o bellicosa, “maschia conquista della vetta”, ma evento che interrompe il continuum della guerra, cura l’abbrutimento di una prigionia che della guerra (e della sua retorica) è stata logica conseguenza.

In Fuga sul Kenya l’esperienza si fa opera e trascende l’autore, il suo mondo di ieri – il fascismo, le colonie, la guerra – e quello di domani. La scalata non è più impresa bellica o bellicosa, “maschia conquista della vetta”, ma evento che interrompe il continuum della guerra, cura l’abbrutimento di una prigionia che della guerra (e della sua retorica) è stata logica conseguenza.

E descrivendo l’arrivo in vetta, Benuzzi che fa? Si autocritica. Si dà dell’illuso per aver creduto di poter cristallizzare il divenire, il fluire della vita, di poter “realizzare tutto se stesso”, “adempiersi” nell’azione, in quell’istante di gloria che ti illumina in posa plastica, come in una fotografia.

Una volta giunti in cima, tutto continua a scorrere, la vita prosegue. Prosegue e richiede che le si dia un senso. E darle un senso non è questione di beaux gestes, ma una fatica quotidiana.

«E tu volevi realizzarti in un’azione concentrata? Illusione! Esiste il campo di concentramento, ma non l’azione concentrata! L’azione che risolve veramente tutto, che realmente guarisce, non esiste. E’ un’illusione. Non bisogna domandarle più di quello che può dare, all’azione. Farne un’idolatria è folle.»

Benuzzi conclude che solo il morire potrà mettere un punto fermo e dare un senso compiuto alla sua vita, ma quella che descrive non è la morte “eroica” che discende dal folle culto dell’azione: è parte del fluire, come lo sfociare di un fiume in mare, e verrà un giorno, quando sarà il momento.

Nel frattempo, c’è da vivere. «Il bilancio è questo: riprendi il tuo fardello e ridiscendi ai reticolati».

Così inizia l’ultima parte del libro: la discesa, il ritorno, la vita che verrà.

Benuzzi continuò a fare scalate (in Europa, Oceania e Sudamerica), fece anche una spedizione in Antartide e continuò a scrivere di alpinismo, pubblicando articoli e libri. Si impegnò in battaglie ambientaliste e fu tra i fondatori di Mountain Wilderness, organizzazione internazionale che si occupa di tutela delle montagne e degli spazi selvaggi. Morì a Roma nel 1988, quaranticinque anni dopo la sua impresa più famosa.

Una sera, grazie a Luigi Licci della libreria “Gulliver” di Verona, io e il Comandante abbiamo conosciuto la vedova Stefania e le due figlie. So che è una frase abusata, ma la signora Benuzzi – 95 anni regalmente indossati – “meriterebbe un libro a parte”. E’ stata una cena veloce dopo una serata a tema, giusto il tempo di ascoltare pochi aneddoti, ma che aneddoti!

[A un certo punto, ho estratto dallo zainetto la mia copia di The Escaping Club, spiegando che era l’edizione “filologicamente corretta”. Penso che una tale acribia documentaria abbia impressionato i commensali.]

Giovanni Balletto in una foto del 1971

E cosa accadde a Giovanni “Giuàn” Balletto?

Dermatologo e persona molto religiosa, dopo alcuni anni tra Kenya e Somalia, nel 1949 si trasferì nell’allora Tanganyika, dove aprì un ambulatorio popolare (Villa Porini) ai piedi del Kilimanjaro, montagna che avrebbe asceso tante volte e della quale sarebbe giunto a conoscere ogni anfratto. Si tolse la vita nel 1972, a sessantasei anni. Nel 1974 uscì, postumo, il suo libro Kilimanjaro, montagna dello splendore, con un commosso testo introduttivo di Benuzzi siglato “Punta del Este, Notte di Natale 1973”.

“Giuàn” è sepolto a Moshi, nel nord della Tanzania, poco distante dalla frontiera col Kenya. Da Moshi è visibile il ghiacciaio del Kilimanjaro che porta il suo nome, il “Balletto Glacier”.

Su quel che fece dopo la guerra Enzo Barsotti, a tutt’oggi ho trovato ben poco. Barsotti era di Lido di Camaiore (LU). Se qualcuno di voi ha informazioni, per favore, mi scriva.

***

E ora, dopo questo compendio, una constatazione: del nostro testo non vi ho detto quasi nulla. Vi ho raccontato il pre-testo.

Non stiamo semplicemente scrivendo un libro “su Felice Benuzzi”. Se ci accontentassimo di ri-narrare la fuga dal campo 354 e l’ascesa alla Punta Lenana, produrremmo un calco poco interessante. Quella storia l’ha già raccontata lui, e molto bene, ed è già stata rivisitata da altri. Per noi è stata “solo” la molla scatenante, e come tale la omaggeremo.

Non stiamo semplicemente scrivendo un libro “su Felice Benuzzi”. Se ci accontentassimo di ri-narrare la fuga dal campo 354 e l’ascesa alla Punta Lenana, produrremmo un calco poco interessante. Quella storia l’ha già raccontata lui, e molto bene, ed è già stata rivisitata da altri. Per noi è stata “solo” la molla scatenante, e come tale la omaggeremo.

Per usare una metafora presa dalla musica, il nostro è un libro di “jazz modale”: pochi accordi tenuti lunghi (cioè i “macro-temi” evocati dal resoconto dell’ascesa al Kenya: la montagna, la seconda guerra mondiale, i luoghi della sollevazione Mau Mau, il Kenya odierno), e a ciascun accordo sono associate diverse… “scale modali”, cioè insiemi di storie raccontabili partendo da quel macro-tema, liberamente, senza vincoli o necessità di trama. Esempi di possibili “scale modali”:

– storie sul colonialismo britannico in Africa orientale, la guerriglia Mau Mau etc.;

– storie sul colonialismo italiano: il nostro razzismo, la nostra cattiva memoria;

– storie di alpinismo, nazionalismo, irredentismo, “italianità”, fascismi di ieri e di oggi;

– storie che rovesciano quelle del punto precedente: alpinismo e guerra partigiana; la rottura “sessantottina” e la crisi dell’alpinismo eroico/militaresco;

– storie di fughe da campi di prigionia;

– storie su Benuzzi, Balletto e Barsotti dopo la guerra;

– storie sul Kenya di oggi;

– ricordi di escursioni del Comandante, l’iniziazione alla montagna, la scoperta dell’impresa di Benuzzi & Co.

Su e giù per queste scale eseguiamo gli “assoli” (digressioni, cambi di registro, esercizi di stile etc). Gli assoli sono lunghi a piacimento e possono spaziare, grazie alla struttura di base semplice ed elastica.

La similitudine tra il jazz modale e un nostro “oggetto narrativo” non è un’idea mia, l’aveva già proposta un lettore sul forum di New Thing.

Mettiamola così: i nostri maxi-romanzi collettivi sono come il be-bop, cioè si basano su progressioni armoniche con molti accordi, e gli “assoli” si muovono entro schemi molto definiti e rispettando un “centro tonale”. Forse l’unica eccezione è 54, dove avevamo predisposto spazi più estesi per digressioni ed esercizi di stile. Invece, quando uno di noi scrive un “UNO” (Unidentified Narrative Object), può scegliere l’approccio “modale” e consentirsi più scorribande.

C’è il rischio del guazzabuglio? Naturalmente, e cerchiamo di limitarlo tenendo, dall’inizio alla fine, il “bordone” del nostro diario di viaggio. La nostra non è stata certo un’impresa titanica, quel che abbiamo fatto lo fanno in tanti, ma il resoconto serve da base e “rampa di lancio” per l’affabulazione, per le altre storie innescate dal nostro passaggio.

Questo mi fa venire in mente un’altra “immagine acustica”, proposta da Demetrio Stratos all’inizio del suo Concerto all’Elfo (1978):

«La voce qui funziona come un veicolo che ogni tanto dà delle occhiate a destra e a sinistra in piccole camere, dà delle occhiate, e queste occhiate rimbalzano come delle palline da ping pong. Queste palline da ping pong, che rimbalzano per simpatia, possono essere controllate.»

Sì, possiamo anche porla in questi termini. Le voci dei due narratori sono veicoli che, man mano che si ascende alla vetta, gettano occhiate di qua e di là, in “piccole camere” che sono storie. Queste occhiate rimbalzano per sym-patheia, si richiamano per affinità emotive. Attraversiamo i luoghi della guerriglia Mau Mau e rimbalzano palline da ping pong. Attraversiamo la Mackinder Valley e rimbalzano palline da ping pong. Arriviamo in un luogo che descrive anche Benuzzi e boing! boing! boing!

Ad alcuni sarà venuto in mente Il sentiero degli dei di Wu Ming 2. Anche quello è un oggetto narrativo non-identificato, c’è un viaggio a piedi, e alle tappe di quel viaggio sono associate diverse storie. Tra i due libri esiste anche un’intersezione biografica, ma ne parlerò in un’altra occasione.

La differenza sta, mi sembra, nella solidità e precisa definizione delle cornici che, nel libro di WM2, delimitano le digressioni. Queste ultime sono veri e propri racconti autoconclusivi (i “Notturni”). WM2, in pratica, annuncia con chiarezza il passaggio dal filone centrale (il viaggio di Gerolamo) alle storie laterali, che non “sbordano” mai.

Il primo libro per cui usammo l’espressione “oggetto narrativo non-identificato” fu Asce di guerra, scritto con Vitaliano Ravagli e uscito nel 2000 per un editore milanese. L’inesperienza e i tempi stretti ci portarono a scelte e non-scelte che condizionarono l’opera in modo pesante. Cinque anni dopo, in occasione della riedizione Einaudi, aggiungemmo al libro una premessa e una postfazione in cui provammo a spiegare cos’era andato storto secondo noi.

«Invece di limitarci a raccontare il passato, lasciando ai lettori i paralleli con il presente, abbiamo deciso di inserire nell’oggetto narrativo un filone contemporaneo […] E’ proprio questo il punto debole di “Asce di Guerra”. Forse perché (almeno per noi) è più facile raccontare il presente attraverso il passato, che trasformare il presente stesso in narrazione epica. Quello che nella forma del reportage funziona e restituisce l’atmosfera di certe situazioni collettive, trasferito in un modello più letterario rischia di risultare piatto o didascalico […] “Asce di Guerra” è una narrazione che sfugge da tutte le parti, che forza costantemente la griglia in cui avevamo pensato di costringerla, mettendo a dura prova – e a tratti anche travolgendo – le nostre capacità.»

Non è un problema di intreccio difettoso. Anche Dimitri Chimenti, che ha esaminato il libro con grande attenzione, sostiene che a determinare la “forma impazzita” di Asce di guerra non è l’assenza di “un lavoro di configurazione a livello dell’intreccio”, dato che tale lavoro c’è stato, bensì il modo in cui il libro “tenta di cogliere presente e passato nel loro vicendevole patirsi, di farli convergere in un’immagine generale che li sappia comprendere entrambi” (D. Chimenti, «La vita postuma delle parole. Note su un uso narrativo dell’archivio in Asce di guerra di Wu Ming», in: AA.VV., Finzione cronaca realtà. Scambi, intrecci e prospettive nella narrativa italiana contemporanea, a cura di Hanna Serwowska, Transeuropa, Massa 2011, pp.321-334).

A generare gli squilibri che stracciano l’unità dell’opera è proprio il fallimento nell’ottenere quell’immagine generale. Infatti, il libro è pieno di “svarioni” stilistici proprio nei passaggi dalla narrazione del passato a quella del presente. In parole poverissime: i capitoli che si svolgono nel 2000 sono scritti di merda.

Credo che, al fondo, il problema di Asce di guerra fosse l’impossibile convivenza tra una struttura armonica pretenziosa e “assoli” lunghi e liberi al limite della sfrenatezza. Insomma, volevamo la botte piena e la moglie ubriaca: un’impostazione molto definita e vincolante (montaggio alternato e scandito di capitoli appartenenti a diversi “filoni”, ciascuno dei quali caratterizzato da precise e ricorrenti strategie formali, nonché segnalato da un apposito sottotitolo) e al tempo stesso un abnorme proliferare di aneddoti, episodi, citazioni, torsioni, rimandi a diversi periodi storici etc. Una struttura così rigida non poteva reggere un simile “sbordamento”. E’ come se in un brano be-bop piazzassimo un assolo alla Coltrane del periodo Impressions.

Credo che, al fondo, il problema di Asce di guerra fosse l’impossibile convivenza tra una struttura armonica pretenziosa e “assoli” lunghi e liberi al limite della sfrenatezza. Insomma, volevamo la botte piena e la moglie ubriaca: un’impostazione molto definita e vincolante (montaggio alternato e scandito di capitoli appartenenti a diversi “filoni”, ciascuno dei quali caratterizzato da precise e ricorrenti strategie formali, nonché segnalato da un apposito sottotitolo) e al tempo stesso un abnorme proliferare di aneddoti, episodi, citazioni, torsioni, rimandi a diversi periodi storici etc. Una struttura così rigida non poteva reggere un simile “sbordamento”. E’ come se in un brano be-bop piazzassimo un assolo alla Coltrane del periodo Impressions.

Certo, la crisi della struttura può generare effetti interessanti: secondo Chimenti è proprio il filone meno riuscito di Asce di guerra (vita e incontri dell’avvocato Daniele Zani nella Bologna del 2000) il più meritevole di indagine. Ma a scrittori e lettori interessa anche la resa letteraria, e non vi è dubbio che quelle siano brutte pagine.

[Un inciso: usiamo le espressioni “UNO” e “oggetto narrativo non-identificato” dal 2000, ma solo dal 2008, con il “memorandum” sul New Italian Epic, sono state ritenute utili per descrivere un’incerta tipologia di opere letterarie e hanno ispirato interventi, tesi, conferenze etc.

Per una definizione sintetica, consiglio questo riassunto della questione scritto da Dimitri Chimenti ed Emanuela Patti.

La spiegazione più completa e ricca di esempi, con numerosi agganci a quanto sta accadendo nel cinema e negli audiovisivi, credo di averla fatta il 4 marzo 2009 alla NABA di Milano, in forma di conferenza dal titolo “Bisogna farlo, il molteplice. Cos’è un oggetto narrativo non-identificato”.

Per chi fosse interessato, ecco l’audio:

Bisogna farlo, il molteplice. Cos’è un oggetto narrativo non-identificato.

Dura un’ora e otto minuti. A dialogare con me c’erano Francesco Monico e Derrick De Kerckhove. MP3 a 128k, 63 mega. Per scaricare l’mp3, cliccare sulla freccia puntata verso il basso.]

Mi sembra che tutti gli esperimenti di UNO che abbiamo fatto in seguito abbiano affrontato questo dilemma da capra & cavoli – la scelta tra complessità armonica e libertà “modale” – cercando l’equilibrio che ci era sfuggito con Asce di guerra. Non ci abbiamo riflettuto nei termini che ho usato sopra, ma con naturalezza ci siamo impegnati a risolvere quei problemi. Quando WM2 ha sottoposto al collettivo la prima stesura di Timira, uno di noi ha commentato:

«Sul piano della pregnanza narrativa e della realizzazione formale questo testo è ciò che “Asce di Guerra” non riuscì a essere. Questo testo dunque riscatta l’errore narrativo di allora. E lo fa rilanciando in avanti.»

Se sia vero lo decideranno i lettori, chiaramente. In questa sede, riporto il commento per quel che dice di noi, allungandosi retrospettivamente su dodici anni di lavoro.

Ma ora basta con queste elucubrazioni musical-letterarie. Voglio chiudere proponendovi un documentario che mi ha molto colpito ed emozionato. L’ho scoperto facendo ricerche sul Kenya e i Mau Mau. E’ disponibile solo in inglese senza sottotitoli. Chi può, si prenda il tempo per guardarlo con calma e attenzione. Io non anticipo nulla, perché si presenta da sé nel migliore dei modi, ma forse (forse!) più avanti ne scriverò, dando una qualche forma ai miei “appunti di visione”.

Grazie per avere seguito questo sproloquio, e se avete informazioni e suggestioni utili, non esitate a segnalarle.

Nel 2012, su Giap, si parlerà (molto) di Africa… e di montagne… e di rivoluzione, ma a questo siete già abituati/e.

Che Ngai ce la mandi buona.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Che gustosa camminata. Grazie per l’ottimo post.

Ciao ragazzi, mi limito a un piccolo ulteriore spunto (nella speranza di non andare eccessivamente fuori tema, o comunque di andarci stimolando). Vengo da un territorio, la provincia di Brescia, che nell’ultimo anno ha assitito, come immagino molti sapranno, ad un fenomeno abbastanza strano legato alle migrazioni e alla montagna. Con lo sbarco a Lampedusa nel Giugno 2011 molti rifugiati politici sono stati “accolti” e, prima che partisse un progetto di aiuto e di accoglienza diffuso sul territorio, “ospitati” in luoghi assolutamente inadeguati. Una di queste è una struttura alberghiera a Montecampione (1.800 metri s.l.m.). Inutile dire che molte delle persone che si sono trovate per mesi in questa situazione non avevano con sè nulla di adatto alla situazione e che, probabilmente, vivevano per la prima volta un’esperienza in montagna.

Si stanno creando, e in parte si sono già creati, molti spunti documentaristici/artistici per raccontare questa situazione incredibile (eccone un esempio http://www.youtube.com/watch?v=9gGoWyFHlUU )e, per quanto mi renda conto che ciò non vada a toccare direttamente l’argomento in questione, penso che quest’altro modo, assolutamente inconsueto, di vivere un’esperienza montana possa essere quantomeno stimolante.

p.s. per chi fosse interessato, sul sito http://www.k-pax.eu/ si possono trovare una cronologia degli avvenimenti, degli eventi creati per sensibilizzare la popolazione in relazione alla questione, etc etc etc…

Buongiorno WM1.

Leggendo il post ho avuto un risveglio di sensazioni “parcheggiate”. E’ qualcosa che mi gira in testa da anni e che parte, non dal Kenya ma dal Congo perchè coinvolge direttamente parte della mia famiglia, che parte dal colonialismo belga di leopoldo e il genocidio non conosciuto (da noi e ben sotterrato in Belgio) dei primi del novecento e arriva all’indottrinamento al genocidio che ne è nato poi tra hutu e tutsi con gli occidentali fuori dalle balle, ma colpevoli di aver lasciato eredità culturali pesantissime. Non ti sto dicendo perchè non scrivi del Congo, ma cerco di darti spunto: le conseguenze, imbastardimento della cultura africana, occidentalismo, perchè no. Fa così paura tirarci la merda in faccia o è già troppo retorico?

Suggerimento da lettore: non per forza un presente che richiama al passato o necessariamente continui salti storici. Ma un passato che urla o un presente che possa scuotere davvero, insomma un continuum temporale che non distragga troppo, anche se ciò non è così UNO.

Cosa ne sa l’italiano dell’Africa? E quanto potrebbe interessare un libro che parla di ciò? Non so, ma hai il merito di avere un buon seguito. Secondo me hai in mano materiale molto delicato, fraintendibilissimo come sempre, ma la possibilità di aprire punti di vista illuminanti. Ho una certa idea ma non mi va di postare qui, forse è troppo ridicola ed esperienze dirette narrate da parenti che mi hanno aperto gli occhi sul modus ragionandi della normalità nel paese colonizzato. Boh, fammi ev. sapere che uso canali privati.

saluti e.

@ lu.ca.

grazie, anche questa è un’intersezione strana e sghemba tra Africa e montagne.

@ Esa

una delle “scale modali” che elenco nel post – trattato anche in Timira di WM2/Mohamed, nel racconto Momodou, nei nostri interventi per il 150enario e in diverse altre occasioni -, riguarda proprio il nostro malo rapporto con il passato coloniale e le conseguenze che questo ha sul presente, sul nostro razzismo, sul nostro rapporto con l’Altro. Direi che ci siamo, insomma, anche se non potrà essere l’unica esplorazione tematica.

Un continuum temporale sul presente, invece, non lo posso rendere, la natura che il progetto ha fin dalla nascita non lo consente, ma per come stiamo lavorando non si tratterà nemmeno di “continui salti storici”, perché il più spesso possibile le varie storie dovrebbero fluire con naturalezza dalla linea principale (in parole povere: siamo noi a raccontarle, agganciandoci a quel che vediamo, alle conversazioni che facciamo, alle persone che incontriamo).

Meglio di così non riesco a spiegarmi, e non voglio spoilerare. Riguardo alla tua idea, mandami pure una mail.

@ colgo la palla al balzo…

…per ringraziare Daniela, che mi ha scritto a latere con alcune informazioni che potrebbero essere utili per colmare un buco.

Il materiale è tanto ed il progetto è veramente molto interessante, ma non sto ora qui a sprecare parole sul progetto UNO e sulle sue infinite possibilità. Più che altro vi posso dare un piccolo spunto, che forse penso già conoscete (per il parallelismo con Lawrence D’Arabia), ricordandovi la storia, di certo affascinante ed interpretabile in molti modi, di Amedeo Guillet. Il “comandante Diavolo” era un rampollo della piccola nobilita piemontese che tra le varie imprese compiute nella sua vita, durante la Seconda Guerra Mondiale ha comandato una “banda” a cavallo formata principalmente da etiopi amhara e ha attaccato più volte di sorpresa gli inglesi nelle retrovia. La cosa per cui mi è venuto in mente quest’episodio è che di fronte a molti esempi di razzismo e violenza nell’esperienza coloniale africana italiana, il caso di Guillet sembra un esempio di come “non tutti gli italiani erano razzisti”. Mi ha sempre colpito il caso di questo nobile italiano, vissuto tra salotti d’alta società e incontri personali con il Re e con membri importanti della casa reale, che quindi avrebbe dovuto essere imbottito sia “facile razzismo ottocentesco” sia di “razzismo ponderato e devastante ” di stampo fascista e nazista, che invece comanda i suoi uomini senza una punta di superiorità, senza mai somministrare una punizione, ma anzi tentando di far convivere pacificamente le differenze etniche e religiose all’interno della banda. So bene che anche altre bande si formarono nelle colonie italiane, spesso formate da prigionieri fuggitivi o da civili italiani in armi spontaneamente (diversamente da Guillet che formò la sua banda all’interno del Regio esercito), ma da quello che so quella del Diavolo Bianco fu l’unica ad essere così variamente composta e condotta “quasi” in senso democratico (termine che ha tutta un accezione sua quando si parla di “comando” e di guerra, ma che è utili a delineare una differenza con gli altri tipi di comando gerarchico, tipici negli eserciti convenzionali).

per quanto riguarda l’inserimento di parti “improvvisate” o “libere” o “modali” (ognuno scelga il termine preferito, credo che dal post sia molto chiaro ciò che WM1 intende) in una struttura rigida oltre ai molti esempi musicali mi è venuta in mente quell’opera-mondo che è “Heimat” di Reitz.

Per chi l’ha visto penso sia molto chiaro come le vicende della famiglia Simon (nella prima serie) e quelle dei giovani artisti di Monaco (nella seconda) servano ad assicurare una continuità forte all’opera mentre in ogni episodio preso di per sé il regista può sperimentare senza paura di perdersi lo spettatore per strada perché

1) l’attenzione è già catturata dalla cornice più esterna.

2) ha la possibilità di portare avanti la sua storia su più piani, e di farli intersecare: la “Storia”, le psicologie individuali, lo scorrere del tempo e lo spostarsi nello spazio ecc…

Purtroppo ho visto il film alcuni anni fa e non mi vengono esempi precisi da citare, magari qualcuno si incuriosisce, lo vede ora e completa il mio intervento :)

@ bonzos1

WM4 se ne intende più di me, e anche alcuni giapster (penso a Paola Di Giulio) se ne intendono ben più di me, ma penso che il parallelo con T.E. Lawrence possa gettare su quel materiale una luce diversa da quella immaginata da chi lo propone.

Mi risulta che negli ultimi decenni gli studi storiografici su Lawrence siano andati sempre più a fondo, “passando a pettine” il personaggio, illuminandone i lati più in ombra, cercando riscontri a quanto afferma in molti passaggi del suo opus magnum I sette pilastri della saggezza, analizzando aporie nei suoi scritti, rilevando contraddizioni, ambiguità, doppiezze, debolezze, lacerazioni. Tutto questo, mi sembra, senza sminuire il valore letterario della sua opera, né l’importanza della sua figura. Il fine era renderne la complessità. E se non ho capito male, molti di questi storici si potrebbero definire ammiratori di Lawrence, ma hanno sfidato se stessi, sono usciti dalla loro “comfort zone” e hanno reso il personaggio nella sua molteplicità.

A noi piace questo approccio: cerchiamo storie che siano *scomode anche per noi* e per chi grossomodo condivide le nostre idee. Sarebbe troppo comodo raccontare cose scomode solo per gli altri, per chi la pensa diversamente da noi. Non varrebbe la pena conoscere, se conoscere non ci mettesse in crisi. Secondo Paul Veyne, questa è la vera, grande lezione di Foucault. La parafraso così: un sapere rassicurante per chi lo coltiva non può nemmeno essere detto un sapere, è solo un girare intorno al non-voler-sapere.

Ci piacciono eventi e personaggi che non possano essere “ridotti a uno”, ma sfuggano sempre. Sfuggano non soltanto a noi, ma anche e soprattutto a se stessi, siano eccedenti rispetto all’immagine che avevano di se stessi. Penso, per trarre un esempio non dai romanzi ma dagli scritti più “d’occasione”, al nostro post su P.T. Barnum dell’anno scorso.

Noi troviamo queste storie e, nel raccontarle, moltiplichiamo le angolature per coglierne più aspetti. Non sempre ci riusciamo bene, ma lo sforzo è quello.

Ora, per quanto riguarda Amedeo Guillet, figura certamente interessante e larger than life, quel poco che ho letto su di lui rientrava nel genere letterario dell’agiografia, anche per quanto riguardava gli anni post-bellici. Letture entertaining, senz’altro, ma ben poco “chiaroscurate”. Chi parlava di lui non usciva dalla “comfort zone”. Questo fa parte di un problema più vasto, rientra in un certo modo di descrivere il nostro colonialismo e le guerre d’Africa usando una sola chiave (quella nostalgica/sciovinista/vittimista) e rimuovendo, ehm, un po’ troppe cose, talvolta negandone cocciutamente l’esistenza anche dopo che sono state provate e comprovate, es. i bombardamenti all’iprite durante la guerra d’Abissinia (*)

Immagino che esistano anche testi più problematici, che moltiplicano i punti di vista. Ad esempio, per quanto riguarda la questione del comando “democratico” e a-razzista, non mi è capitato di leggere resoconti dei sottoposti, degli Ahmara che combattevano agli ordini di Guillet. Sarebbe bello spostare lo sguardo. Anche loro confermano quest’anomala condotta di Amedeo? Se sì, è proprio in quel momento che la sua figura diventa intrigante per uno scrittore, perché combattere dalla parte del Moloch razzista hitleriano e al contempo avere una condotta che la vittoria di quel Moloch renderebbe impossibile è un’aporia fantastica.

* In Italia abbiamo un particolare “filone”, quello di una certa pseudo-storiografia divulgativa, alla Montanelli/Petacco. Quella sì, si guarda bene dal lasciare la “comfort zone”, il tepore dell’autorassicurazione. I suoi esponenti, di norma, cercano storie che siano scomode solo per gli altri, quasi mai per loro stessi. Rassicurazione dopo rassicurazione, il nostro passato proto-nazionale e nazionale diventa una “pappa” indifferenziata, in cui gli italiani sono “brava gente”, da descrivere sempre come vittime anche quando storicamente furono carnefici. Gli italiani sono guasconi ma senza esagerare, perché il buon senso è innato nella stirpe; un po’ cialtroni, ma la vita non avrebbe sale senza un po’ di millanteria; sempre un po’ scettici anche quando circondati da fanatici; capaci di arrangiarsi e, all’occasione, di compiere grandi atti di eroismo etc. Ma quello che prevale è il “paradigma vittimario”, la lagna su quante ne abbiamo subite, su quante ne abbiamo patite, su quante ne abbiamo abbozzate, sui sacrifici che abbiamo fatto, sui rospi che umilmente ci siamo ingoiati etc. Le cose che abbiamo fatto subire agli altri, che abbiamo fatto patire agli altri, che gli altri sono stati costretti ad abbozzare, i sacrifici che abbiamo imposto, i rospi che abbiamo cacciato nelle gole altrui, tutto questo magicamente svanisce. Noi non abbiamo mai responsabilità di niente, è sempre colpa di qualcun altro.

Leggo il lungo post e mi riservo di esplorarne i mille rimandi con tutta calma, intanto mi viene in mente un libro di Antonio Lobo Antunes, “os cus de JusA”, da noi “in culo al mondo” per Einaudi, dove si rovescia il punto di vista sul mito fascista dell’africa esotica delle colonie, protagonista è un medico militare portoghese in Angola ai tempi del salazarismo e delle repressioni dei movimenti di liberazione, che torna in metropoli e, più o meno, racconta la sua durissima esperienza

ho sbagliato a scrivere, il titolo originale è: os cus de judas

A proposito di italiani brava gente e di altri miti, vorrei suggerire “Il latte è buono” di Garane Garane (Cosmo Iannone Editore), il primo romanzo postcoloniale italiano. Garane parla dal punto di vista dell’altro, rovescia totalmente la storia italiana coloniale, la stessa lingua e cultura italiana, gettandoci in faccia la responsabilità dei nostri gesti e mostrandoci la nostra immagine riflessa dal suo sguardo.

Spero possa essere stimolante.

@Diego V.

Ho letto “il latte è buono” e anch’io lo consiglio (specie a chi vuole “farsi la bocca” aspettando l’uscita di Timira). Sulla definizione “primo romanzo postcoloniale italiano” ho qualche dubbio. Da un lato, c’è chi considera “postcoloniali” anche romanzi come “Fontamara”, dall’altro ci sono libri come “Lontano da Mogadiscio” di Shirin Ramanzanali Fazel, autrice somalo-pakistana di lingua italiana, che risale al 1994. Lo dico perché a volte sembra che i romanzi di questo genere in lingua italiana siano roba recentissima, e invece sono in libreria da una ventina d’anni.

@Wu Ming 2

Si può citare anche Tempo di uccidere di Flaiano. Ma ovviamente dipende da cosa si intende per postcoloniale. Però, senza entrare nel merito, non si può certo dire che sia un tema molto recepito dalla nostra editoria e dal discorso culturale italiano in generale, a differenza di altre nazioni dove invece la revisione critica del passato coloniale è stata fatta in modo diverso.

E a questo punto sono curioso di leggere Timira :)

WM1, rarissimamente invidio un collega. Questa è una di quelle. ;-)

(però, data l’amicizia, non vale!)

p.s. WM1 e WM2, com’è che, nei nostri libri e nelle nostre esperienze, stiamo tutti girando “attorno” a quel continente, ognuno a modo suo e dal suo percorso personale? Mi pare una bella domanda che dovremmo porci. Mica ci siamo fatti una telefonata! Eppure…

D’accordo con te sul ritardo e il respiro corto della riflessione postcoloniale italiana. Non voglio farne una questione classificatoria. “Tempo di uccidere” a mio parere è ancora un romanzo coloniale, per quanto critico. La versione postcoloniale è “Regina di fiori e di perle”, ottimo romanzo dell’italo-etiope Gabriella Ghermandi, di cui a suo tempo parlammo pure su Giap: http://www.wumingfoundation.com/italiano/Giap/nandropausa14.htm#brizzi

(e’ il mio primo post dopo mesi da lurker e lo uso per una cavolata, vabbè)

Su Guillet ricordo un lungo servizio mandato al tg2 (o una loro rubrica) in occasione del suo compleanno: andarono in Etiopia ad intervistare un sopravvissuto del suo battaglione e questi confermò la condotta dell’ufficiale.

@ Andrea89

benvenuto tra i commentatori! No, perché una cavolata? Hai dato un’informazione.

Non ci sono solo le ricerche d’archivio e le interviste a storici, esperti e nomi importanti. Ci sono anche le cose non archiviate che saltano fuori da direzioni inattese: aneddoti, ricordi, ritagli di giornali locali, lettere, persino dicerie… In questa fase, tutto può essere utile, anche senza finire nel libro.

Tra chi legge, c’è qualcuno che abbia avuto antenati o parenti prigionieri di guerra in Kenya, o comunque prigionieri degli inglesi, o conosca qualcuno che li ha avuti?

Tra chi legge, qualcuno ha avuto antenati o parenti alpinisti o membri del CAI durante il Ventennio o poco dopo la guerra?

Tra chi legge, c’è qualcuno che abbia avuto parenti coloni in Etiopia?

Tra chi legge, c’è qualcuno che sia salito sul Monte Kenya?

Tra chi legge, c’è qualcuno che sa qualcosa di Giovanni Balletto, della sua vita in Tanzania, o che in Tanzania abbia sentito parlare di lui, magari salendo sul Kilimanjaro?

Se non volete scrivermi in pubblico, scrivetemi in privato, come già stanno facendo in diversi: roberto.bui@wumingfoundation.com

Grazie in anticipo.

Sul fatto che personaggi come Guillet o T.E. Lawrence fossero dei razzisti anomali non c’è da meravigliarsi. Erano razzisti, ma non si comportavano come tali. Erano agenti dell’imperialismo bianco razzista, ma tendevano a dare un ruolo di tutto rispetto agli “indigeni”. In realtà è il leit motiv di moltissime figure di questo tipo. Perfino R.F. Burton, che pure è stato quello di loro più disposto a sperimentare e sposare in toto usi e costumi esotici, e con sincera passione, rimane dentro quel paradosso. Che poi è un paradosso per noi che guardiamo le cose da qui, cioè dall’avvenuta decolonizzazione, ma quelli che hanno vissuto l’Età del Ferro della colonizzazione, tra Ottocento e Novecento, avevano tutt’altra percezione delle cose. Il documentario in inglese in coda a questo post è un esempio perfetto di passaggio dal “prima” al “dopo”, di slittamento dello sguardo. La faccia imbarazzata dell’ex-funzionario coloniale, al quale per alcuni istanti mancano le parole per descrivere “cosa” faceva in Kenya negli anni Cinquanta, dice tutto. In quegli attimi c’è mezzo secolo di storia, c’è la fine dell’impero britannico, c’è la decolonizzazione, la scoperta della letteratura post-coloniale, i cultural studies di Birmingham, etc. etc. Per non parlare di quando l’io narrante, ex-militare britannico, si rivede giovane in un vecchio filmino mentre riprende una parata militare a Nairobi, con gli alti ufficiali britannici vestiti ancora con le uniformi settecentesche, con i pennacchi, come fosse carnevale. La data è il 1954. L’India aveva già aperto la strada (ed esportava avvocati militanti!) e presto tutto sarebbe cambiato.

Per noi italiani invece è stato possibile nascondere la polvere coloniale sotto il tappeto, perché da noi la continuità istituzionale era stata interrotta (solo quella, però). Di conseguenza è paradossalmente più difficile andare a rivangare quel passato, perché nessuno sa di cosa si sia trattato, nessuno conosce quella storia “davvero”. Sono perfino pochi gli accademici che la trattano.

Il fatto che da alcuni anni diversi romanzieri italiani che nulla avrebbero direttamente a che fare con l’Africa si siano trovati a raccontare quella storia è segno che il presente preme alle porte della narrativa ed esige che le asce vengano disseppellite.

[…] stimolante la lettura del collettivo bolognese. Adesso Wu Ming 1 sta per andare in libreria con un nuovo romanzo sul Kenya, sul Kilimangiaro, su un’ascesa e una fuga da un campo di prigionia. Una storia di alpinismo […]

Sulla serata alla libreria Gulliver di Verona, ho trovato questo articolo di Brescia Oggi:

http://www.bresciaoggi.it/stories/Cultura%20&%20Spettacoli/223288__mount_kenya_vetta_italiana_per_onore/

E’ sintomatico che l’articolo si concluda ponendo l’accento sulle motivazioni che, come ho scritto nel post qui sopra, l’io narrante di Fuga sul Kenya *criticherà* e supererà una volta giunto in vetta.

Come molti sono molto curioso di questi nuovi progetti che avete in cantiere. Oltre all’importanza di continuare a lavorare sull’immaginario del colonialismo italiano, anche per la “novità” di produzioni wuminghiane che non sono né collettive né soliste, ma un ibrido: WMX più un co-autore non appartenente al collettivo.

Negli anni ho letto parecchi libri che sono spesso etichettati/identificati come “letteratura di montagna” o “letteratura alpinistica” e ho sempre riscontrato un forte limite in questo, visto che moltissimi di questi raccontano sì di montagne e scalatori/alpinisti, ma hanno una valenza generale nel narrare periodi storici e – a mio avviso – in molti casi rappresentano un importante e significativo punto di vista sulle caratteristiche delle società in cui le vicende narrate si calano. A partire dalla stessa “scoperta delle montagne”, passando per la corsa alla “conquista della vetta” nella competizione nazionalista e colonialista – fino a qui una cosa tutta europea – fino al dopo-guerra, quando un certo modello d’alpinismo entra in crisi: basti citare il caso della conquista italiana del K2 (guarda caso nel 1954…) ancora tutta impregnata di quello spirito di supremazia e sfida alla montagna, messo poi in crisi dalla querelle che si è chiusa solo pochi anni fa che vedeva contrapposti il capo-spedizione Ardito Desio e quello che sarà fra i più importanti alpinisti di sempre, Valter Bonatti (oltre ad alpinista, esploratore, scrittore e fondamentale creatore e divulgatore di immaginario nell’Italia del boom economico). Per poi arrivare ai “nuovi mattini”, stagione inscindibile dai movimenti del 68, e al conseguente salto paradigmatico sia nel guardare alla montagna e soprattutto al rapporto uomo-montagna, anticipato – e qui si inserisce la società statunitense – dalle controculture statunitensi e la scoperta delle “big wall” (basta che si veda qualche foto d’epoca di Jim Bridwell per capire in pieno a cosa mi riferisco). E si potrebbe continuare fino ai giorni nostri…

Tutta questa lunga corsa – di cui mi scuso se sono andato troppo oltre – per dire che la forzatura del milieu della lettura alpinistica è per me una bella notizia, a cui guardo con favore. Parafrasando quel che a un certo punto scrive Wu Ming 1 è un peccato che libri così – di questo genere, per intenderci, i titoli allungherebbero troppo questo commento – siano rimasti confinati in uno specifico milieu. Un milieu che giustamente andrà forzato e spero, ma anche confido, che un primo colpo in questo senso arrivi anche da questo libro in lavorazione.

Forse sono parecchio fuori fuoco ma leggendo l’ultimo commento di WM4 (11.51) in particolare mi è tornato in mente “La conquista dell’America. Il problema dell’altro” del Todorov… Cito per intero il titolo proprio perché credo che il sottotitolo sia ancora più significativo e forse spiega meglio il mio salto mentale.

Scusate, nel post si cita “Impressions” in relazione al problema della forma e non riesco a resistere.

Dopo l’uscita di “Impressions” Coltrane si pone il problema della gestione della forma. Anche per lui, il rischio del caos e dello “svarione stilistico” è dietro l’angolo. Anche per lui, la forma può impazzire e sfuggire dalle mani in ogni momento, soprattutto da quando decide di ingrandire sempre di più gli organici con cui suona.

La soluzione che trova Trane si ascolta in “Ascension”, l’opera che chiude il periodo di ricerca inaugurato con “Impressions”, poi proseguito in altra direzione ed in fine abbandonato in favore d’una musica più dilatata e meno “violenta”. Molto probabilmente si trattò di una soluzione provvisoria, destinata ad essere proseguita o magari contraddetta, se Trane fosse rimasto in vita. Fatto sta che “Ascension” è molto più coeso di “impressions”, senza punti di allentamento della tensione o di delirio stilistico, pur nell’estremo “plurilinguismo” di cui è fatto. Coltrane entrò in studio per registrare “ascension” con due trombe, due sax alto, tre sax tenore, pianoforte, due contrabbassi e batteria. Undici persone che improvvisano contemporaneamente, senza niente di preparato: Trane aveva ragioni sufficienti per essere preoccupato. Il materiale a disposizione era vastissimo e le possibilità combinatorie infinite.

Per evitare che la sua musica gli si sgretolasse tra le dita e sfuggisse a ogni possibile controllo, Trane determina alcune regole. Innanzi tutto, ci sono parti in cui tutti suonano contemporaneamente e parti di solo, in cui ciascun improvvisatore suona accompagnato dalla sola sezione ritmica e nessun altro componente del gruppo può intervenire. Ad ogni sezione in collettivo deve necessariamente seguirne una solistica. Ciascun componente del gruppo si prende un solo, ad eccezione del batterista. Quindi 10 collettivi e dieci soli. Nelle parti collettive tutti suonano contemporaneamente e quindi il rischio svarione stilistico, anzi il rischio casino incontrollabile è terribilmente in agguato: per questo, in ciascuna fase tutti suonano su una sola di quelle scale modali di cui parla WM1 nel post. Ognuno suonerà le sue frasi, secondo il suo gusto, ma il contesto espressivo è mantenuto unitario dal modo di riferimento. Nei collettivi non c’è un tempo definito. Nei soli ce n’è uno, costante per ciascun solista, ma sempre diverso ad ogni nuova sezione.

Non so se questo sproloquio sulla forma di “ascension” possa in qualche modo essere utile al discorso formale sull’UNO in fieri. Ho provato a buttare lì l’evocazione coltraniana, perché altro non so fare. Non ho le competenze per spostare il focus dalla musica alla letteratura. Da musicista ho sempre trovato “Ascension” un modello di coesione formale di materiali eterogenei, vasti e complessi. Per questo, mi andava di parlarne.

Se qualcuno è arrivato sin qui, mi mandi pure affanculo per l’OT, ma se la prenda pure con WM1 che mi ha fornito l’assist.

Chi ha letto il commento di Luca Casarotti ma non ha mai ascoltato Ascension di Coltrane, può cliccare qui.

Questa è la versione chiamata “Edition II”, la prima che fu incisa, diversa da quella che inizialmente finì su vinile (chiamata “Edition I”, ma incisa per seconda). Coltrane riteneva meglio riuscita l’Edition II.

Mi affaccio ora perché mi sono rotta il naso in un incidente e lo schermo a volte mi da’ fastidio. Per rispondere anche a Bonzos1, io non riesco più di tanto a paragonare le figure di Lawrence e Guillet, non me la sento di forzare dei punti di contatto. Lawrence era in rivolta anche contro se stesso e le sue nevrosi in fondo lo hanno avvicinato a noi più di quanto non sia successo con Guillet. Credo che quest’ultimo sia stato fedele a un suo ideale di cmportamento molto legato alla sua epoca, ma se i biografi non escono dalla confortevole agiografia non riusciamo ad andare oltre.

Ma le differenze per me sono tante. Anche che Guillet è morto a 101 anni…

Io ebbi un primo ‘contatto’ con il colonialismo italiano con i racconti di uno zio anziano che si era fatto un bel po’ di guerra in Africa (ce li ho avuti i parenti che si sono fatti la Libia, la Somalia, Creta – ‘antenati’ eh, WM1…’che te possino…). Un pomeriggio mi sciorinò davanti le foto che aveva riportato in quegli anni: anche tante ragazze locali, alcune in posa (erano cartoline che andavano molto). E mi raccontava di quanto i soldati non garbassero alle indigene perché la pelle degli italiani puzzava di maiale, e le ragazze non piacessero tanto agli italiani perché i loro capelli sapevano di burro rancido. Io ero allibita, già fuori da una mentalità che accettava delle relazioni così asimmetriche e dava per scontato lo sfruttamento anche dei corpi. Ecco, posso leggere tanti libri sul colonialismo, ma a me donna, quel lungo racconto è rimasto impresso, più di tante altre storie.

A proposito di montagna, avete visto ‘der kilometerfresser’? E’ un lungo filmato del 1925, un viaggio in motocicletta nel territorio del – diciamo impero austro ungarico – dalla Svizzera ai Balcani, con una ascensione sul Grossglockner (senza moto!) incredibile. Lo presi in una libreria di Bolzano, credo si trovi ancora.

Mi sono iscritta su WP per raccontarvi che la mia docente di storia dell’Africa (l’esimia Anna Maria Gentili, a.k.a. … l’Africa a Bologna!) era solita criticare l’aggettivo “keniota”: preferiva che usassimo “keniano” perché sosteneva che il suffisso “-ota” fosse dispregiativo (come per “italiota”).

Ora, sto postando senza aver controllato nessun’altra fonte, però mi sembrava giusto segnalarvelo.

Attando con impazienza i “libri africani”!

Ciao,

dadà

@ dadaista

è una querelle che ogni tanto viene sollevata, anche in rete. La professoressa Gentili ha il merito di essere chiara e netta, perché spesso ci si perde in “bizantinismi”: ho visto gente sostenere che “kenyano” è il sostantivo per indicare gli abitanti del Kenya e “kenyota” l’aggettivo per indicare ciò che riguarda il Kenya, e altri sostenere più o meno l’opposto, ma alla fine la risposta è sempre: “Boh, si usano tutti e due!” :-)

Questo dilemma non esisterebbe se il termine “Kenyota” suonasse inequivocabilmente dispregiativo, ma il punto è che a molti/e non suona affatto così, se non altro perché fino a pochi anni fa si usava solo quello (“Kenyano” è più recente).

In “italiota” il suffisso “-ota” suona dispregiativo per un motivo molto semplice: è palesemente una derivazione lessicale prodotta a quello scopo, come quando si dice che qualcuno “scrive in italiese”. In altri casi il suffisso “-ota” è usato in modo del tutto neutro, senza connotazioni negative: si dice normalmente “cipriota”, “cairota”…

Boh, devo capire con quale criterio scegliere tra l’uno e l’altro. Nel libro finora sto usando “Kenyota”.

@wm1

Probabilmente il libro ti è noto, ma ti segnalo comunque “Il campo 29”, di Sergio Antonielli (ISBN, collana ‘900 italiano). La narrazione – autobiografica, anche se l’autore usa la terza persona – è centrata sulla prigionia in un campo inglese in India, a Yol, di un ufficiale catturato a El Alamein.

Buongiorno, post molto bello, interessante. Epperò: siete un fiume in piena. Voglio dire: non sarà tutto un po’ “troppo”? Non si rischia davvero l’effetto caos? Forse la vostra sfida è quella. L’entropia, in senso fisico. E’ interessante seguirvi.

@ Lu

senti quant’è bello questo pezzo. Sempre in bilico sull’orlo dello sfarinarsi, dell’auto-dissipazione, eppure miracolosamente coeso (una coesione sui generis). Si segue e si capisce tutto:

Francesco Cusa : Naked Musicians

Italian Graffiti Collapse Vol.1 – 6’06”

(Ottava traccia dell’album Music for 24 Musicians / A Sicilian Way of Cooking Mind, Improvvisatore Involontario, 2006)

Potente chiacchierata in musica con Francesco Cusa, che presenta i progetti di Improvvisatore Involontario (partendo dalla colonna sonora di Altai). Riflessioni sull’improvvisazione, la libertà dentro un codice, gioie e difficoltà del lavoro collettivo, la (triste) situazione del jazz-e-dintorni in Italia etc.

Puntata di “Birdland’n Bo” trasmessa su Radio Kairos il 7 giugno 2012. Durata: 1h 42′

Streaming qui.

Download qui.

Una frase a caso: “Non c’è persona più spregevole del jazzista”.

Leggere l’annuncio e vedere la copertina di Timira, ‘il libro “somalo”‘, mi ha fatto molto piacere. Anche perché così si fugano miei inquietanti dubbi sull'”eccentricità” (chiamiamola così) di Wu Ming 2 che 10 mesi fa rispondeva in rilancio a Christiano (il vostro infografico ufficiale:) ): “@Christiano: sulla visita di Craxi in Somalia ho un’intera cartella dedicata nei Segnalibri di Firefox…;-)” http://bit.ly/xGVxSu

Ora io comprendo la diversità del mondo, delle persone e delle passioni ma vi sono solo due motivi per cui una persona può avere “un’intera cartella dedicata nei Segnalibri di Firefox” al viaggio in Somalia di Craxi del 1985. Il secondo, per fortuna quello di Wu Ming 2, è che si sta scrivendo un ‘libro “somalo”‘ :)

@Wu Ming 1 Non mi convince, sembra un cut-up fatto alla rinfusa. Non escludo di non aver capito nulla io. E non escludo di non essere riuscito a spiegarmi: mi fa impressione – e un po’ invidio – il fiume di attività letterarie (anche non identificate) in cui siete a vario titolo coinvolti. Un vero turbinio, visto dall’esterno. Tanto che, come per Eco, mi ritrovo a pensare: ma dormono? vivono? mangiano? E come per Eco (con differenze e nel suo caso molte riserve) monta l’ammirazione. Mista a un vago senso di vertigine. C’est tout.

Beh, Lu, questo è il nostro lavoro, non sono cose che facciamo “nel tempo libero”. Ci campiamo, quindi, per forza e per amore, ci dedichiamo le giornate, le settimane, i mesi e gli anni :-)

No, se dici “cut-up alla rinfusa” ti allontani di brutto. Provo a riavvicinarti: intanto, è suonato dal vivo; poi si sente bene che c’è una struttura, elementi che ritornano, improvvisazioni rispettose di un concetto generale, e addirittura una sorta di conduzione d’orchestra. Perché 24 musicisti sono un’orchestra. Ma io posso solo dare una descrizione “impressionistica” del brano, ci vorrebbe Casarotti.

@jumpinshark

Beccato! Qui su Giap fino all’uscita di questo post non avevo mai parlato della scrittura di “Timira”, però ho disseminato diversi indizi, dei quali questo su Craxi era forse il più nascosto. Chissà se altri segugi hanno già annusato la pista.

Comunque di cartelle strane ne ho diverse, nei segnalibri di Firefox, e non per tutte saprei dare una motivazione… Magari un giorno potrei renderle pubbliche e vedere che profilo psicanalitico salta fuori.

@Lu

C’è anche da dire che Eco è uno, come Zorro, mentre noi siamo quattro moschettieri.

@Wu Ming 1 Non avevo capito fosse suonato dal vivo. In ogni modo non capisco che cosa unisca citazioni di Faber con “cuore matto”. Ma, come ho scritto, è un mio limite (sicuramente di tempo, per mettermi lì a capire bene, ora)

@Wu Ming 2 Che Eco sia uno (e trino!) e solo a fare tutto quello che fa non ci credo neanche se lo vedo. Che voi 4 siate Moschettieri ci credo sì! :-)

Altro indizio. Mi ricordo un post con scritto, più o meno: “che ci fai in piedi a quest’ora, che domani devi essere in montagna a camminare!”.

Per una visione dell’altro, vi consiglio la visione di film che già conoscerete: i film etnografici di Jean Rouch. I suoi video mi ispirano costantemente, e magari lo faranno con voi. Seppure non siano attinenti agli italiani in Africa, io trovo che siano un inizio di visione dell’altro che va oltre al post-colonialismo, e insieme lo affronta in modo critico.

@ Lu

“che c’entra questo con quello?” è una domanda che uno potrebbe farsi – e molti si sono fatti – di fronte a qualunque nostro libro: che c’entra Cary Grant con il PCI bolognese? Che c’entra Lawrence d’Arabia con Tolkien? Che c’entra Imola con la guerra d’Indocina? Che c’entra l’alpinismo del Ventennio con i Mau Mau? Che c’entra la Somalia con le Fosse Ardeatine? Che c’entrano gli irochesi con Arancia Meccanica? Questi accostamenti, di primo acchito spiazzanti, sono il sale della nostra narrativa.

[Per inciso: simili “elencazioni eterogenee” si ritrovano anche in Foucault, la sua stessa definizione di “dispositivo” era un’elencazione eterogenea.]

Nel caso del brano di Cusa & Naked Musicians, in realtà, l’accostamento non è nemmeno tanto spiazzante: vengono giustapposti, improvvisando secondo un canovaccio, brandelli di “Arrivederci” (Bindi), “Canzone dell’amore perduto”, “Giugno ’73”, “Il suonatore Jones” e “Un ottico” (tutte di De Andrè), “Parole parole parole” (Mina e Alberto Lupo), “Margherita” (Cocciante), “Cuore matto” (Little Tony).

A me sembra chiaro che si cerca di cogliere e restituire, di omaggiare in modo non banale e non lingua-in-culo l’unicità, la singolarità, l'”ecceità” di una fase della “musica leggera” italiana, quello degli anni ’60-’70. Una fase in cui alle orecchie giungevano canzoni di diverso livello qualitativo (da quelle dei cantautori “colti” alle sigle dei varietà televisivi agli hit di Sanremo), ma comunque tutte compresenti nell’aria. Come dice il titolo, il brano le fa crollare, “collassare”, cadere una sull’altra.

La dichiarazione di poetica è proprio nel titolo: “Italian Graffiti Collapse”, che richiama sia “American Graffiti” di Lucas (rievocazione cinematografica dell’adolescenza negli anni ’50 americani), sia – in subordine – l’album “Italian Graffiati” di Ivan Cattaneo (rievocazione musicale dell’adolescenza negli anni ’60 italiani). Qui Cusa dirige un workshop musicale per scattare una fotografia mossa della sua prima infanzia (che è anche la mia, siamo più o meno della stessa generazione).

@WM1,

il brano che ci hai offerto è bellissimo!

non so di che generazione sei, @Lu, per la nostra, in effetti, di bimbi dei ’70, nell’onda lunga che veniva dai ’60 era “normale” ascoltare De André e Little Tony (onda lunga che negli anni 80 è diventata De Gregori e i Duran Duran – incredibile a dirsi…! – per poi perdersi nella “settorializzazione/specializzazione”): ogni genere di musica era “on the air” (in onda, in radio, e nell’aria, in senso proprio, come l’amore di quell’altra canzonetta là…)

Tenerle insieme, farle collassare una nell’altra, è un’operazione geniale, che non conoscevo e che mi ha parecchio incuriosito. :-))

Rimettere in circolo materiali, farli incontrare/scontrare, è uno dei modi per uscire da una stagnazione, per affrontare una crisi, per cercare nuove ricombinazioni degli elementi…

Nel 2009 (mi pare) è uscito Sport e Fascismo, per FrancoAngeli (a cura di Maria Canella e Sergio Giuntini): una raccolta di saggi, alcuni dei quali possono essere utili. Al momento, non ce l’ho a portata di mano, per cui non posso dare indicazioni più precise.

@lu@wm1@danae

l’ osservazione sulla miscela di suoni che si sentiva nell’ aria negli anni sessanta/settanta e’ verissima. me la ricordo, proprio.

nelle note del libretto che accompagna il cd di “a love supreme” (si’, lo so, sono una merdaccia, non ho il vinile :-)), e’ citata questa frase di phil lesh dei grateful dead:

“That’s one of the records I would hear walking through the Haight [Haight-Ashbury]

on a spring night, all over town. You’d be walking, and somebody’d be playing [Bob

Dylan’s] Bringing It All Back Home, and somebody’d be playing [Miles Davis’s]

Sketches of Spain, and another time it was A Love Supreme. It was all just

coming out of people’s windows.”

@WM1

Non ho studiato tutto il lavoro di Francesco Cusa a fondo come meriterebbe, ma non credo di andare molto lontano dal vero se dico che l’accostamento ecceistico di suggestioni musicali diverse è da qualche anno una delle componenti centrali della sua poetica e di quella dei musicisti con cui collabora. Penso a quello che canta Gaia Mattiuzzi nel progetto Skinshout!: frammenti di blues rurale o canti tradizionali africani uniti a motivi popolari siciliani. Oppure ai lavori in quintetto che ha pubblicato l’anno scorso. Tutti questi materiali sono tenuti insieme dai momenti di improvvisazione collettiva o dal solo continuum delle tessiture ritmiche di Francesco nel caso di Skinshout! Collanti che non è difficile pensare come un’invenzione narrativa in cui s’inseriscono gli eventi storici costituiti dalle citazioni. Tu lo conosci e puoi forse aggiungere qualcosa di più preciso.

Comunque sì, qui non è corretto parlare di cut up, né di collage. Siamo lontani anniluce da un certo postmodernismo che si serve di quelle tecniche ad mentulam canis (cit). C’è una direzione d’orchestra, una “conduction” più o meno serrata, credo dello stesso Cusa anche se non ne sono certo perché non ho quel disco. Tra l’altro, “Italian Graffiti” è anche il titolo di un album del ‘92 –cito a memoria- del pianista Enrico Intra, ma il contesto espressivo non centra nulla con quello di Cusa: è un disco di big band abbastanza tradizionale.

La tendenza ad usare le citazioni in quel modo è abbastanza praticata in questo periodo. Oltre a Francesco Cusa, mi vengono in mente un altro batterista, Federico Scettri, o Franco D’andrea con i suoi Eleven. Ma va beh, qui si divaga…

@ Luca Casarotti (e tutti)

sì, è Cusa a dirigere, qui lo si vede all’opera:

–

Può sembrare un OT, e almeno in parte lo è, ma il collegamento con la seconda metà del mio post è tutto fuorché labile. Cusa si pone interrogativi simili ai nostri. Non è uno scherzo del caso il frequente incrocio di percorsi tra noi e lui. Ridendo e scherzando, la nostra collaborazione dura da ben nove anni: dal 2003 io ho collaborato a dischi suoi (o meglio, degli Switters) scrivendo liner notes o prestando la voce; dal 2004 lui (da solo, con gli Switters o con gli Skinshout) ha composto e suonato musica ispirata a tre nostri romanzi (New Thing, Manituana e Altai). Ci siamo addirittura esibiti in duo voce + batteria. Vabbe’, chiusa la lunga digressione :-)

@tuco

ho il vinile qui davanti :-)

consolati (1/2): non lo sento da anni, l’ho “riconvertito” in CD e il giradischi ormai è fuori combattimento, ma tengo ancora il padellone a portata di mano insieme a una cinquantina di altri (tutti riconvertiti) per puro feticismo.

consolati (2/2): sul vinile che ho io quella frase non c’è: il retro riporta soltanto tutto il discorso di Coltrane.

@wm1

mi associo: è splendido quel brano!

@lu

da una ventina d’anni a questa parte, per quel che ne ho capito, ai confini del jazz quel modo di pensare, citare e assemblare, prima ancora che suonare, è un filone di ricerca piuttosto proficuo, molto sperimentale e quindi con livelli variabili di complessità e con risultati che vanno dall’ermetico al sublime. Conosco buoni esempi anche in Italia.

E’ un processo che, semplificando, puoi considerare analogo all’uso dei campionamenti in vari generi della musica pop (dal rap alla “ethno-techno” dei Transglobal Underground). La differenza è che in ambito jazz invece di campionare si riproduce suonando e, come in questo caso, cantando. Ovviamente è molto più difficile e il risultato molto diverso. Mi sembra di intuire inoltre una specie di incrocio: laddove i musicisti pop a volte campionano musica “più alta” (molto spesso classica, oppure etnica esotica, come appunto i TGU e discepoli vari) il jazz attinge, come ha fatto sempre, dal pop o dai suoi equivalenti nelle epoche precedenti (gli standard) oppure, come ad esempio nel caso di Bill Frisell o Daniele Sepe, dalla musica popolare della propria terra.

Dai retta a noi: non lasciarti disorientare dal primo ascolto. Superata la paura iniziale si spalancano orizzonti virtualmente infiniti. :-)

Ultima cosa.

Recensione di quell’album dei Naked Musicians: http://italia.allaboutjazz.com/php/article.php?id=1662

Credo proprio che andrò a cercarlo. Grazie per lo spunto @wm1

Eccomi. Ringrazio l’amico Wu Ming 1 per avermi “coinvolto” in questa bella discussione. Preciso soltanto che in realtà quello non è un live, ma una registrazione in studio fortissimamente voluta dal sottoscritto in anni difficili. In realtà il pezzo sta tutto nella “cornice” (il pentolone che bolle e ribolle), cuoce e ricuoce i materiali di scarto, le scorie. Il riferimento perfetto di Wu Ming 1 è quello relativo alla nostra prestigiosa realizzazione di “Current trends in the contemporary italian music disaster vol 1”, laddove i terrificanti ammonimenti del padre predicatore Wu Ming 1 ancora echeggiano nei cortili e nelle aie. Album fin troppo poco cagato, ma che presenta parecchi punti in comune con questo mio Naked Musicians. E’ verissimo quanto detto da Wu Ming 1, è nell’omaggio, in questa “offerta” il senso ultimo dell’opera. In questo darsi e sfilacciarsi di materiali pop, in questo perdersi dei connotati, in questo “phantoma” del corpo tematico. Il resto è stupore.

In effetti mi sono espresso male scrivendo “dal vivo”, intendevo dire che non è un cut-up di cose pre-registrate e sovra-incise ma è *suonato* dai musicisti, è una performance con la band che improvvisa e un conduttore che dirige il flusso. E’ suonato dal vivo in studio :-)

mi complimento vivamente con Luca Casarotti. Sono musicista anch’io, il tema è avvincente. Pratico l’improvvisazione di gruppo e ho tutto da imparare. Grazie ancora!

Non sono musicista, però questa porta aperta sull’improvvisazione musicale mi intriga: qualche mese fa ho avuto l’occasione di sentire il “saggio” di un masterclass al conservatorio di Brescia condotto da Markus Stockausen in cui una quindicina di alllievi improvvisavano con la pertecipazione dello stesso Stockhausen… bellissimo!!

Markus Stockhausen più che sull’improvvisazione in questo caso aveva lavorato sulla “musica intuitiva” e io da profano trovo molto suggestiva questa stessa definizione.

“Mozione d’ordine”: c’è il rischio che la discussione si svapori in una serie di OT musicali, ricordo a tutt* che la seconda parte del post (ripresa da diverse persone nel thread) ricorre a metafore musicali e analogie con la musica per descrivere problemi di ordine narrativo. Già ci sono persone che mi scrivono via mail cose che riguardano l’alpinismo, l’Africa, il colonialismo premettendo: “Ti scrivo in privato perché su Giap il dibattito ha preso un’altra piega”. No, il dibattito non deve prendere alcuna “piega” che non sia in tema. Quindi, per favore, parliamo di musica e strutture musicali solo se lo riteniamo necessario a gettar luce su questo o quell’aspetto del lavoro in corso.

Probabilmente OT, ma parlando di prigionia, anche se in luoghi completamente diversi, mi vengono in mente le pagine di Ballard, specie nellaprima parte de La gentilezza delle donne.

Riprendo le fila del discorso su Kenya, montagne etc. | Molti mi hanno scritto in privato fornendo informazioni, suggestioni, scampoli di storie che in un modo o nell’altro, anche obliquamente, potrebbero essermi d’aiuto. Ringrazio tutt*, chi ha commentato qui e chi ha usato l’email. Il lavoro procede fitto, tra biblioteche, interviste a storici e alpinisti, iscrizioni ad archivi on line di varie istituzioni sparse per il globo. Qualunque cosa vi venga in mente che possa “risuonare” con le storie che sto inseguendo, non fatevi problemi, commentate o scrivetemi.

Il cineforum di Giap su Identica | Giarabub (1942)

http://identi.ca/notice/90078357

Nelle prossime settimane mi sorbirò, a fini di documentazione, alcuni film di propaganda fascista sulle “nostre” guerre in Africa.

Sempre nell’ottica del “taccuino di appunti condiviso”, su Identica segnalerò un film alla settimana, in modo da permettere ad altri di sorbirselo e lasciare commenti.

Nel gruppo Giap su Identica, di commenti ce ne sono già, ovviamente compressi dal limite dei 140 caratteri. Se l’esperimento avrà buon corso, chi lo sa, potrebbe diventare una rubrica fissa su Giap!

[Ecco un uso possibile di Identica: ogni tanto buttare lì uno spunto, una cazzata, e se dà luogo a qualcosa, lo si “promuove” su Giap.]

Primo titolo della rassegna: il celebre Giarabub di Goffredo Alessandrini.

Sull’episodio bellico che la pellicola celebra, si può leggere la voce di Wikipedia, ma è molto più interessante la discussione avvenuta dietro le quinte.

Cinematograficamente parlando, almeno nei primi 3/4 il film si fa vedere: l’interpretazione del bolognese Carlo Ninchi (il Maggiore) è tecnicamente ammirevole, in questi casi si dice che “tiene su il film da solo”. Nell’ultimo quarto, tutto accelera e si sfilaccia, e i personaggi si fanno sempre più evanescenti.

Ideologicamente, ça va sans dire, il film è abietto, non tanto per ciò che mostra e dice, quanto per ciò che nasconde e tace.

Doris Duranti è nel cast solo perché non era né è concepibile un film privo di gnocca.

Tutte le scene in cui appaiono africani o asiatici sono cariche di razzismo. L’interrogatorio dei prigionieri indiani è un momento infimo.

Una cosa che risalta è che, in questo film, la guerra non ha alcuna motivazione. Non ne ha bisogno. Si combatte perché si combatte, punto. Si combatte perché si è italiani, se l’Italia abbia ragione o torto marcio è una non-questione, non c’è bisogno di giustificare alcunché, bastano due o tre cazzate tipo “l’inglese è una brutta lingua” o “vi leggo negli occhi che volete morire per la patria”.

Altra cosa: il fascismo e il Duce non vengono mai nominati. Perché? Solo pochi anni prima arrivavano nelle sale film come Camicia nera o Vecchia guardia. C’è una ragione per quest’assenza? Forse è dovuta al fatto che nel ’42 per l’Italia in guerra si metteva già molto male? Forse si giudicò fosse meglio “nazionalizzare” il più possibile la cattiva sorte, “spalmando” le responsabilità, evitando di associare in modo esplicito il regime alla guerra (e alla battaglia di Giarabub, che comunque era stata una disfatta)?

Privatizzare le vittorie, socializzare le sconfitte?

Buona visione.

Dopo le due cazzate su identi.ca, per non chiudermi nei 140 caratteri mi affaccio qui, sperando di non commentare fuori posto.

Mi sono letto anche la voce wikipedia e il dietro le quinte (con la perla del “Giarabub magister vitae”!) e mi è nato qualche spunto in più.

Provo a buttare lì un paio di idee sulle domande che poni. Sul confronto con Camicia nera e Vecchia Guardia secondo me la differenza sta che in quei casi l’idea era ancora “guarda quanto sono bravi i fascisti che hanno salvato l’Italia dai comunisti che vogliono mandarla in rovina”. Premetto che dei due ho visto solo il primo, ma leggendo la trama mi pare che si possa dire che entrambi si dedicano a demonizzare i “rossi” e glorificare l’avvento del regime che riporta l’ordine e modernizza il paese.

Con Giarabub non si tratta più di giocare su divisioni interne fascisti-antifascisti per creare consenso al regime. Nella guerra l’altro c’è già e si può allargare il noi (dopo vent’anni di fascismo) all’Italia intera.