Negli ultimi tempi, su Giap, si è parlato spesso di montagne: dal Monte Kenya al Sentiero degli Dei, dalla Val di Susa a Guccini al dissesto idrogeologico. Dato l’interesse per l’argomento, Wu Ming 2 ha pensato di intervistare – in esclusiva per il blog – lo storico dell’ambiente Marco Armiero, attualmente di stanza a Barcellona, autore di A Rugged Nation. Mountains and the Making of Modern Italy: 19th and 20th Century.

Un libro sull’Italia, sul ruolo che hanno avuto le montagne nel suo divenire-nazione, pubblicato in inglese nell’anno del 150° da una casa editrice di Cambridge, la White Horse. C’è poco da stupirsi: la storia dell’ambiente, in Italia, non ha mai goduto di particolare fortuna, sia come materia di studio che come argomento divulgativo. Forse perché unisce in un unico campo di ricerca due materie molto maltrattate nell’Italia odierna: la storia e l’ambiente. La prima in quanto occasione di revisionismi, trafugamenti di cadaveri, amnesie selettive e celebrazioni monumentali; il secondo come piattaforma per grandi opere, svendite demaniali e business edilizio. Non a caso, tra tutti i paesi europei siamo quello che ha visto nascere e morire il meno ambientalista dei partiti verdi.

Nel libro di Marco Armiero si racconta una vicenda che spiega bene il rapporto tra storia e ambiente nel nostro paese. L’autore la utilizza come epilogo, io vorrei giocarmela come introduzione.

Nell’aprile 2009, dalle rovine dell’Archivio Nazionale dell’Aquila emergono sette armadietti metallici, stipati di faldoni e raccoglitori, scatole con campioni di roccia e modellini di una remota valle alpina. E’ l’archivio della strage del Vajont del 1963.

Un anno prima, nel 2008, l’Unesco ha inserito il caso del Vajont in una lista di “5 racconti precauzionali”, ovvero: i 5 peggiori disastri prodotti dagli umani.

Quarantanove anni prima, l’11 ottobre 1963, il compianto Giorgio Bocca scriveva su Il Giorno che

«In questi tempi atomici si può dire che questo [il Vajont] è un disastro pulito: gli umani non hanno fatto nulla, è stata la natura, e ciò non è né buono né cattivo, ma soltanto indifferente.»

Sei anni prima, nel 2003, utilizzando una parte dei soldi ottenuti come risarcimento legale, il comune di Longarone ha deciso di trasformare il cimitero delle vittime in un monumento nazionale, rispondendo così a un auspicio del Presidente della Repubblica. Per far questo, ha deciso di “restaurare” il vecchio cimitero di Fortogna e di cancellare per sempre dalla memoria lapidi come quella della famiglia Paiola, con i suoi sette morti:

Quattro anni prima, lo scrittore Mauro Corona, in un’intervista a Libero dichiarava:

«Sin dalla sua costruzione, la diga del Vajont ha diviso gli abitanti. Poi, dopo l’incidente, è nata una vera speculazione politica sul dolore di noialtri. Il Pci iniziò un’invasione politica ergendosi a difensore delle vittime e strumentalizzando il nostro dolore per colpire il governo Dc.»

Marco Armiero, dopo aver fatto notare la scelta del termine incidente per descrivere una strage annunciata, scrive:

«Certamente il PCI stava politicizzando il Vajont, sostenendo che il “disastro” non era solo il risultato di un errore di progettazione, di un’amministrazione pubblica corrotta e di esperti acquiescenti, ma anche il fallimento di un sistema basato sul profitto privato. Tuttavia, la politica non arrivò nella valle con i comunisti. Il paesaggio era già politico, plasmato da interessi economici, alleanze di partito, resistenza popolare. Della politica aveva avuto bisogno la SADE, per far approvare i suoi piani, e la politica aveva influenzato i giudizi degli esperti, addomesticando i dubbi. La politica aveva represso la resistenza degli abitanti e infine, dopo il massacro, la politica si presentò non solo con il PCI, ma anche con i rappresentanti del governo e delle istituzioni. Il Vajont fu – e rimarrà – un terreno di confronto politico e, come sempre, di memorie divise.»

Ambiente, memoria, storia, montagne, monumenti, guerre, conflitti.

Il libro di Marco Armiero racconta come tutto questo ha contribuito a formare l’Italia e il paesaggio italiano.

E ora, avanti con l’intervista.

WM2: Nell’introduzione al libro scrivi che «nazionalizzare le montagne implicò imporre significati, sfruttare risorse, rafforzare l’autorità statale, ridefinire i confini tra selvatico e addomesticato, razionale e irrazionale, bello e brutto; significò anche trasformare i montanari in cittadini, e a volte i cittadini in montanari, per tirar fuori gli italiani dal suolo e dalle rocce.»

Si potrebbe riassumere affermando che uno stato, oltre a inventarsi una tradizione, s’inventa pure il paesaggio. Ma così dicendo si riducono le caratteristiche naturali dell’ambiente a un sostrato passivo, sul quale si depositano i valori e le retoriche nazionali. Tu, invece, sostieni l’esistenza di un doppio processo: il territorio trasforma i suoi abitanti in cittadini ed essi a loro volta lo trasformano in paesaggio nazionale. Mi pare un punto molto delicato, perché dire questo significa dire che le nazioni non sono soltanto “un plebiscito quotidiano” e un prodotto della storia, ma anche il prodotto di un certo ambiente, di uno specifico territorio.

M.A.: Mettere insieme natura e nazione è una alchimia pericolosa. David Blackburn nel suo libro The Conquest of Nature – sul rapporto tra ambiente e nazione in Germania – non a caso scriveva che nessuno storico tedesco si è sentito a suo agio a parlare di queste cose per lungo tempo. Il determinismo della scuola geografica tedesca (Ratzel) e la narrativa nazista su suolo e sangue hanno occupato militarmente questi temi, rendendoli inservibili agli storici, almeno per un bel po’. Tuttavia, io credo che proprio il fatto di maneggiare una miscela esplosiva testimonia della rilevanza della questione. Come storico ambientale mi muovo sempre sulla lama del rasoio tra rivendicare ciò che nella storiografia USA chiamano «nature’s agency», cioè il ruolo attivo della natura, e il rifiuto del determinismo, delle spiegazioni monocausali, della naturalizzazione del sociale. La scommessa del libro è riuscire a stare su quella lama, consapevole dei rischi che si corrono. Gli/Le storic* hanno considerato ogni aspetto nella costruzione dell’identità nazionale – letteratura, arte, politica, cibo, religione, genere e mille altre cose – ma hanno finto che tutto questo avvenisse in un vuoto, in uno spazio senza nessun connotato. Non credo che la questione sia ritornare alla antropogeografia, magari con qualche raffinatezza bio-genetica legata alle nuove tecnologie della ricerca; con il mio libro non voglio certo riproporre l’idea dei confini naturali, del clima che determina le storie delle nazioni, o altra roba del genere. Al contrario, più che naturalizzare la nazione, mi interessa capire come nazione e natura siano state in una relazione dialettica. I processi di costruzione dell’identità nazionale hanno largamente usato la natura; la natura è entrata nelle narrative e nelle retoriche nazionali, oltre che nelle politiche di gestione e sfruttamento delle risorse. Con il mio libro ho voluto provare a guardare dentro questi processi, nello spazio della relazione, senza per questo proporre una visione deterministica o naturalistica della storia nazionale.

WM2: Parlare di montagne e nazione, significa porsi il problema di come una cultura affronta il concetto di selvatico & selvaggio. Le montagne, infatti, sono sempre vissute come un luogo “da addomesticare”, anche se spesso è proprio addomesticandole che le si rende più selvagge (vedi il taglio del bosco che produce frane, il dissesto idrogeologico, l’elettrificazione delle valli alpine). Negli Stati Uniti l’idea di wild, wildness e wilderness ha avuto un ruolo chiave nella nascita della nazione. Qui da noi si può dire lo stesso?

M.A.: No, non si può. Il ruolo della wilderness, della natura selvaggia nella storia degli Stati Uniti è abbastanza unico. L’idea che la nazione USA – o, per dirla con il loro linguaggio, americana – sia nata dall’incontro tra pionieri e “Frontiera” era il principio fondante della tesi di Frederick Jackson Turner, lo storico USA padre della Western History. Non è un caso che gli USA siano anche la nazione che ha inventato i parchi nazionali; a differenza della vecchia Europa, dove chiese, palazzi nobiliari o comunque manufatti, custodiscono l’identità della nazione, negli Stati Uniti è la natura che diventa monumento nazionale, simbolo della novità di quella storia. Poi con Mount Rushmore la storia della nazione, quella ufficiale, ovviamente, viene letteralmente iscritta nella natura, con i volti di quattro presidenti scolpiti sul fianco della montagna. La storia ambientale USA ha lavorato molto sul concetto di wilderness e sulla sua invenzione; lo storico William Cronon è stato il primo a parlare della wilderness come una costruzione culturale, scatenando, per la verità, una ondata di critiche feroci alla sua tesi da parte degli ambientalisti. «Se la wilderness è una invenzione culturale, allora non c’è motivo di preservare nulla» – questa era la tesi di chi si scagliava contro Cronon e quello che veniva definito, in maniera un po’ dispregiativa, l’attacco post-modernista alla natura. Non voglio entrare troppo nel merito del dibattito USA sulla wilderness; mi interessa però sottolineare che l’idea tradizionale di wilderness era sostanzialmente razzista e eurocentrica, escludeva l’agenzia dei Nativo-Americani nella creazione della natura, ovvero, i nativi erano considerati o parte della natura o semplicemente sparivano dalla scena. Questo è quello che è storicamente avvenuto con la creazione dei parchi nazionali, che hanno sistematicamente espulso i nativi, ma più in generale, i subalterni, e trasformato pratiche di uso e accesso alle risorse in crimini. In Italia, e in genere in Europa, l’idea di natura selvaggia era molto meno presente. Un paese di antico popolamento e sovraffollato, con una stratificazione di culture e civilizzazioni, non lasciava grande spazio alla natura selvaggia. Da questo punto di vista, le montagne costituirono a lungo l’ultimo lembo di wilderness in un continente come quello europeo. E comunque l’idea di una natura selvatica non ha sempre avuto in valore positivo; da questo punto di vista, comunque la si voglia pensare, la wilderness è una invenzione culturale, almeno sul piano dei significati che ad essa si vogliono attribuire. In Italia, storicamente, è sempre stato il paesaggio ad incarnare l’ideale di bellezza della penisola. Non mi voglio imbarcare in una discussione su cosa sia il paesaggio e le sue relazioni con altri concetti come quello di natura e ambiente; certo a me pare che il concetto di paesaggio sia il più antropico, incorporando in esso una più alta percentuale di lavoro umano. Dentro il paesaggio si mescolano culture, saperi, ma anche relazioni di potere e rapporti di produzione: non possiamo, forse, distinguere il paesaggio del latifondo, quello della mezzadria, quello delle Regole alpine e via distinguendo?

WM2: In Italia – come del resto in tanti altri paesi – le montagne sono sempre state rifugio di ribelli ed eretici e dunque luoghi di guerriglia. Da Fra Dolcino ai giurisdavidici del Monte Amiata alle brigate partigiane durante la Resistenza. A differenza di altre, però, la nazione italiana si è formata combattendo una guerra durissima proprio contro un particolare genere di ribelli montanari: i briganti del Mezzogiorno. In che modo questo “evento critico” ha disegnato, secondo te, il paesaggio di quella fetta di territorio, l’Appennino meridionale, che ancora oggi viene considerato una specie di far west?

WM2: In Italia – come del resto in tanti altri paesi – le montagne sono sempre state rifugio di ribelli ed eretici e dunque luoghi di guerriglia. Da Fra Dolcino ai giurisdavidici del Monte Amiata alle brigate partigiane durante la Resistenza. A differenza di altre, però, la nazione italiana si è formata combattendo una guerra durissima proprio contro un particolare genere di ribelli montanari: i briganti del Mezzogiorno. In che modo questo “evento critico” ha disegnato, secondo te, il paesaggio di quella fetta di territorio, l’Appennino meridionale, che ancora oggi viene considerato una specie di far west?

M.A: Nel libro parlo di montagne ribelli proprio per questo; c’è stata una sedimentazione di storie di resistenza sulle montagne italiane. Storie che si intrecciano e si rincorrono, con continui rimandi. Perché i paesaggi sono sempre fatti di ciò che si vede ma anche di ciò che si racconta. Mi hanno colpito ad esempio i continui rimandi alla vicenda di Dolcino e poi alla guerra partigiana nella Val di Susa in lotta; come avete scritto voi, le storie possono essere asce di guerra da dissotterrare. Un altro esempio di queste strane connessioni, di queste storie resistenti che si incarnano dentro paesaggi e comunità mi porta invece alle lotte per la giustizia ambientale nella Campania ostaggio dello “stato di emergenza permanente;” in molte manifestazioni a cui ho partecipato da ricercatore attivista si cantava la canzone dei briganti meridionali (più o meno reinventata). Scesi in strada a difendere le loro terre, gli/le attiviste campani/e hanno attinto all’armamentario del loro passato resistente. Non è certo facile parlare di brigantaggio meridionale, soprattutto oggi. Infatti, dopo una stagione storiografica che a partire dalla tradizione gramsciana aveva letto quella esperienza come frutto di una “mancata rivoluzione sociale”, negli ultimi anni il brigantaggio è stato occupato “militarmente” da schiere di studiosi neo-borbonici, spesso pubblicati per case editrici di destra. Nel mio libro parlo della guerra contro il brigantaggio come uno dei momenti in cui la montagna si è rivelata alla nazione; combattendo sugli Appennini meridionali contro le bande di Carmine Crocco, Nico Nanco e gli altri mille briganti, i soldati e con loro l’intera nazione incontrarono la loro “frontiera”, il Wild South Show. Le cronache dell’epoca sono piene di rimandi agli “altri” estremi, dai Nativi Americani all’Africa. I briganti sono cannibali, incivili, primitivi; si mimetizzano nella foresta come animali; anzi sono il frutto della vita in montagna che li ha resi selvaggi. Insomma, non si trattava solo di una considerazione strategica – la montagna e le sue foreste come rifugio ideale per la guerriglia; la narrativa sul brigantaggio naturalizzava l’avversario, lo faceva diventare parte del paesaggio e ne faceva discendere vizi e ferocia dall’ambiente circostante. Domare la montagna, nazionalizzarla, sconfiggere la foresta – amica del brigante – erano gli obiettivi dell’esercito italiano; e fu una guerra sanguinosa e sporca, dove il confine tra belligeranti e popolazione civile era molto esile e poroso; una guerra combattuta con fucili e cannoni, ma anche con strumenti retorici e narrazioni che costruirono una visione binaria tra civiltà e barbarie, criminali e soldati, moderno e primitivo. Tuttavia, per il carattere speciale della guerra al brigantaggio, guerra sporca, rimossa per lungo tempo dalla memoria collettiva,quell’evento è anche un grande esempio di memorie contese, conflittuali, che si contendono gli spazi e le narrazioni. Mentre nella memoria comune dei contadini meridionali il brigantaggio è stato una presenza importante, che ha segnato le loro narrazioni e la loro costruzione dei luoghi (toponimi, segni, simboli ecc.), almeno fino al fascismo, come testimonia Carlo Levi, nella storia ufficiale, e di conseguenza nella geografia nazionale, il brigantaggio è stato essenzialmente rimosso. Nessuno aveva voglia di ricordare una sanguinosa guerra civile combattuta senza risparmiare crudeltà. Oggi, nella mercificazione globale di spazi e storie, anche il brigantaggio sta vivendo un suo revival; il marketing territoriale non fa ostaggi e una recente ondata di eventi, feste, commemorazioni hanno invaso i paesi dell’Appennino. Quanto tutto questo contribuisca a riappropriarsi di un racconto contro-egemonico della propria storia e dei propri luoghi, o, al contrario, sia solo l’ennesimo processo di nazionalizzazione e mercificazione in grado di macinare tutto, anche la guerra cafona del Sud, è una questione che meriterebbe una riflessione più attenta e, soprattutto, diversificata.

WM2: All’opposto dell’Appennino meridionale, stanno invece le Alpi, i sacri confini della Patria, marginali eppure centrali per la sua difesa e la sua storia, luogo di eroiche battaglie e di mille monumenti, cippi, memoriali. Le Alpi hanno modellato la Grande Guerra e i suoi soldati, e allo stesso tempo i soldati e la guerra hanno modellato le Alpi. Soprattutto, quella guerra ha cambiato la percezione sociale del montanaro: da individuo burbero, che nell’adattarsi all’ambiente selvatico si disadatta a quello civile, a eroe combattente, alpino, uomo nuovo che sa dominare un ambiente ostile. Una retorica che troverà il suo uso politico durante il fascismo.

M.A.: Si, è proprio così. Se l’Appennino sembra il luogo della ribellione e dei ribelli, le Alpi hanno invece incarnato lo spazio della nazione in armi e del soldato. Pochi ricordano che la Grande Guerra in Italia è stata soprattutto guerra di montagna, combattuta sulle Alpi. Il rapporto tra guerra e natura mi ha sempre molto affascinato. Sarà che quando mi chiedono cosa è la storia ambientale, tutti si aspettano che sia qualcosa che abbia a che fare con quello che si ritiene essere “natura”. Insomma, che uno storico ambientale si occupi di parchi nazionali, di inquinamento e di caccia va bene, ma se si occupa di guerre mondiali, nation-state building e fascismo, allora c’è qualcosa che non va. L’idea di fondo è che la storia, quella vera, importante, è un’altra; al massimo alla storia ambientale si può dedicare una di quelle finestre che si vedono sui libri di testo e che nessuno legge. Una roba marginale e, soprattutto, separata. Invece, io credo che la natura sia mischiata a tutte queste cose; non si tratta di cercare una specie di fondale immobile sul quale si svolgono le storie ufficiali, quelle importanti; la natura del mio libro non è né solo una costruzione culturale né solo ecologia. È un ibrido. L’esempio della Grande Guerra, secondo me, funziona molto bene per illustrare questo approccio. Nel libro provo a raccontare come uno spazio geografico diventi uno spazio narrativo e storico al tempo stesso; la guerra nazionalizza le Alpi, le politicizza, trasforma i montanari in alpini, rompendo la tradizione romantica della montagna ribelle. Al contrario, in questa nuova narrativa la montagna insegna l’obbedienza, la gerarchia e la rassegnazione. Tuttavia, la guerra non trasforma solo l’immaginario delle Alpi, ma anche le montagne in carne e roccia; nel libro racconto delle mine che sfigurano pareti e picchi alpini, della foreste distrutte dalle bombe e poi dagli insetti che si inseriscono nel ecologia post bellica e ne traggono vantaggio, delle teleferiche, mulattiere, e altre infrastrutture che arrivate lì con la guerra, ci rimangono per sempre; e poi cosa sono il rosario di sacrari alpini e monumenti ai caduti che vanno a ridisegnare il paesaggio alpino, iscrivendo per sempre la memoria della guerra dentro quel territorio?

WM2: A proposito di fascismo: nel libro tu illustri molto bene la retorica del Regime intorno alle montagne. Una retorica ambivalente, perché da una parte il montanaro è visto come alternativa virtuosa al cittadino pigro e poco prolifico, dall’altra però è anche colui che con la sua ignoranza (e le sue capre) rischia di mandare in rovina le montagne stesse. L’alpinismo diventa palestra di ardimento e doti guerriere, ma questo non ha nulla di intrinsecamente fascista: anche diverse associazioni di lavoratori videro nella montagna un luogo dove forgiare i muscoli e il carattere. D’altra parte, i monti vengono anche inquadrati in un’ottica da Strapaese, – come luoghi di pace, armonia, vita sana – non molto diversamente da quel che si sente dire oggi, a mezza via tra Decrescita e Slow Food. Come sempre il fascismo pescò elementi retorici di varia derivazione per ottenerne un mix peculiare. Cosa c’era, secondo te, di esplicitamente fascista, nella retorica fascista sulle montagne e i montanari?

WM2: A proposito di fascismo: nel libro tu illustri molto bene la retorica del Regime intorno alle montagne. Una retorica ambivalente, perché da una parte il montanaro è visto come alternativa virtuosa al cittadino pigro e poco prolifico, dall’altra però è anche colui che con la sua ignoranza (e le sue capre) rischia di mandare in rovina le montagne stesse. L’alpinismo diventa palestra di ardimento e doti guerriere, ma questo non ha nulla di intrinsecamente fascista: anche diverse associazioni di lavoratori videro nella montagna un luogo dove forgiare i muscoli e il carattere. D’altra parte, i monti vengono anche inquadrati in un’ottica da Strapaese, – come luoghi di pace, armonia, vita sana – non molto diversamente da quel che si sente dire oggi, a mezza via tra Decrescita e Slow Food. Come sempre il fascismo pescò elementi retorici di varia derivazione per ottenerne un mix peculiare. Cosa c’era, secondo te, di esplicitamente fascista, nella retorica fascista sulle montagne e i montanari?

M.A.: Come dici tu stesso, il fascismo ha una grande capacità digestiva, metabolica: assorbe molto dell’Italia prefascista e la rielabora. Questo avviene anche sul fronte delle culture e delle politiche ambientali e, più specificamente per quel che attiene alle montagne. Ad esempio, il culto dei caduti della Grande Guerra non è certo una istituzione fascista, ma il fascismo se ne appropria in maniera profonda; la festa degli alberi, invenzione americana importata in Italia già in epoca liberale, diviene una festa fascista, con Arnaldo Mussolini prima grande cerimoniere e poi, dopo morto, celebrato come nume tutelare delle “foreste italiche”; e, infine, la madre di tutte le narrative fasciste sulla natura, l’idea della Bonifica integrale, non è certo una idea nuova nella penisola, anche se il regime riesce a trasformarla in qualcosa di suo, esclusivo, con la bonifica delle Paludi Pontine che diventa l’emblema della nuova redenzione della terra. In tutte queste esperienze di fagocitazione, digestione e metabolizzazione mi sembra che ci sia un tratto comune: l’imposizione di un unico modello, di un’unica prassi, di un’unica narrativa, come nel caso dei sacrari di guerra, che vanno regolamentati e uniformati secondo regole fissate dal centro, ma anche come avviene con la festa degli alberi, che diviene una celebrazione del regime e dell’impero (piantare i boschi dell’impero sarà uno degli slogan di queste cerimonie). Lo stesso avviene con le scelte in materia forestale, con la militarizzazione del Corpo Forestale e del suo carattere repressivo, e ancora una volta con l’imposizione di norme uniformi e identiche a tutte le latitudini, come quelle sulle capre, a prescindere dalle differenze ambientali o culturali. Tuttavia, uniformare e regolamentare non sono neppure queste caratteristiche proprie solo del regime fascista; come spiega bene James Scott, scienziato politico esperto di resistenze contadine, queste sono le caratteristiche tipiche di ogni progetto modernista di costruzione statale, che mira, appunto, a semplificare, a trasformare la complessità in qualcosa di facilmente leggibile. Credo che con il fascismo quello che avviene sia da una parte la possibilità concreta di realizzare questo progetto di semplificazione e uniformazione grazie al forte indebolimento del corpo sociale sottoposto ad un cospicuo trattamento autoritario/repressivo (quello che non era stato possibile realizzare nei regimi liberali diventa possibile nell’Italia compressa tra olio di ricino e moschetto). In più aggiungerei che il fascismo mischia insieme il discorso sulla natura e quello sulla razza; e lo fa, ovviamente, quando impone l’arianizzazione del Club Alpino, ad esempio, espellendo i soci ebrei dall’associazione, ma lo fa anche quando indica i montanari come i custodi della vera razza italica, perché immuni da ibridazioni, oppure quando propone il rurale italiano come modello o l’alpinismo come palestra dello spirito. Hai ragione, anche associazioni operaie e socialiste avevano proposto l’alpinismo come attività ricreativa contro l’ozio e le osterie, ma con il fascismo si inizia a parlare dell’animo; gente come Julius Evola parla dell’andare in montagna come strumento per plasmare il nuovo italiano, nel corpo e nello spirito. Nel libro ho provato a ricostruire queste retoriche e a metterle in relazione con le pratiche e le politiche: esce fuori una immagine fortemente contraddittoria di un regime che mentre celebra il montanaro, lo chiude nel “ghetto montano”, proibisce l’emigrazione, da le sue terre e i suoi pascoli alle compagnie idroelettriche, gli toglie le capre e lo spedisce al fronte o a morire nella bonifica.

WM2: Con la Resistenza, le montagne diventano un sinonimo di “scelta”. “Sono andato in montagna”, nel racconto dei partigiani, non ha tanto una connotazione geografica, significa piuttosto “ho imbracciato il fucile, mi sono ribellato”. Tu sostieni, alla fine del libro, che le montagne sono sparite dalla storia nazionale recente e sempre più vengono dimenticate nella commemorazione del passato. Pensi che ci sia un legame tra questo loro dissolversi e il ruolo marginale che la Resistenza, con la sua epica montanara, occupa ormai nella memoria nazionale?

Tina Merlin

M.A.: Forse ho sbagliato a parlare di una sparizione della montagna dall’Italia contemporanea. In realtà la montagna si è prima dissolta nel dopoguerra e negli anni del “miracolo” con l’ultima grande ondata migratoria che ha definitivamente svuotato il ghetto montano, trasformando la dorsale appenninica in una miriade di villaggi fantasma; ma poi anche la montagna è stata inglobata nella mercificazione globale di memorie, territori e risorse. Le settimane bianche, le seconde case nei condomini accessibili al ceto medio, piste per tutti e una monocultura turistica che tiene aperte le montagne giusto per le ferie, come un grande parco a tema. Insomma gli/le italian* hanno creduto, forse, di conoscere la montagna di più negli ultimi anni, perché ancora una volta la hanno presa, addomesticata, senza conoscerla. Non è un caso che questa conquista della montagna è andata di pari passo con due fenomeni: da una parte la dissoluzione materiale, direi geologica, della montagna italiana, sottoposta ad un estensivo dissesto idrogeologico (effetto della congiunta conquista della montagna e della definitiva fine della agenzia di controllo e manutenzione delle comunità locali), dall’altra la rimozione della memoria della montagna ribelle – e più in generale di ogni memoria resistente – che male si sposava con la banalizzazione delle sagre paesane e della folclorizzazione museale della “civiltà contadina”. Certo fa impressione che la storia del Vajont, “genocidio dei poveri” come lo ha definito l’avvocato di parte civile Sandro Canestrini, sia rimasta praticamente assente dalla nostra memoria collettiva, almeno fino allo spettacolo teatrale di Marco Paolini. Un autore/attore di teatro e non uno storico hanno restituito quella storia alla memoria collettiva. E comunque, ancora oggi, una donna come Tina Merlin non è parte integrante del panteon delle culture ambientaliste italiane, a segnare con drammaticità l’assenza in Italia di una forte tradizione di giustizia ambientale, in grado di coniugare lotte sociali e lotte ecologiche. Perché la storia del Vajont non è solo storia dello strapotere di una grande impresa idroelettrica e dei crimini commessi in nome del profitto e della modernizzazione; è anche una storia di saperi e pratiche resistenti. Eppure la memoria resiste. Resiste in Val di Susa dove chi si oppone alla TAV non a caso riscopre/reinventa la storia di una valle resistente, collegandosi a memorie iscritte nel paesaggio e nella capacità di leggerlo e attraversarlo. Penso qui a quando i comitati locali sono riusciti ad aggirare la militarizzazione della valle percorrendo i sentieri dei partigiani ma pure alle iniziative che esplicitamente mirano a ricongiungere la resistenza presente e quella passata, come il Valsusa Filmfest dedicato ai partigiani oppure l’archivio delle resistenza promosso dal comitato Spinta dal Bass. Che la memoria è uno strumento potente lo sa bene chi in questi anni a lavorato per distruggerla, per equiparare i repubblichini ai partigiani, per normalizzare i libri di testo di storia nelle scuole, per annullare anche solo l’esistenza di passati alternativi in modo da celebrare la fine della storia. Per uccidere la speranza di futuri diversi hanno provato a cancellare anche i passati alternativi. Come dice Naomi Klein in apertura del documentario ispirato al suo Shock Doctrine:

«Uno shock non è solo quando ci accade qualcosa di brutto, ma anche quando perdiamo le nostre storie, la nostra narrativa, quando siamo disorientati. Quello che ci da orientamento e ci fa stare lontani da uno stato di shock è la nostra storia.»

Se il mio libro fosse riuscito almeno un po’ a contribuire a questa memoria resistente, allora sarebbe per me un buon risultato. Una casa editrice italiana che lo ha valutato per la traduzione ha detto che era asistematico e scritto in maniera poco accademica; che sia un buon segno?

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

a proposito della grande guerra, se capitate su nel far-north-east, fate un salto in slovenia al museo della guerra di kobarid (la famigerata caporetto, karfreit in tedesco). e’ molto interessante, perche’ in quel museo non c’e’ spazio per la retorica. al contrario: tutto il museo e’ pensato per mostrare la realta’ della guerra nei suoi aspetti piu’ turpi. ci sono decine di foto che mostrano i cadaveri ammucchiati nelle trincee, i volti dei soldati colpiti dalle granate, le esecuzioni dei disertori. cosi’ i visitatori, oltre alle armi esposte nelle bacheche, possono vedere quali fossero gli effetti prodotti da quelle armi.

per chi non e’ nato da queste parti, puo’ risultare poi sorprendente che quei luoghi (gorizia, l’ isonzo, caporetto, la bainsizza, il carso), che hanno un posto di primissimo piano nella retorica nazional-patriottica italiana, siano in realta’, oggi come nel 1915, ben poco “italiani”. quei luoghi sono popolati da secoli quasi esclusivamente da sloveni, e sloveni sono anche tutti i toponimi. ad esempio “redipuglia” e’ una (pessima) italianizzazione di “srednj polje”. il famoso “monte nero” e’ una traduzione errata di “krn”, “corno”, che qualche funzionario deve aver scambiato con “črn”, “nero”. “gorizia” viene da “gorica”, “collinetta”, anche se le maestre, a scuola, si premuravano di dirci che viene dal tedesco “goerz” (parola inesistente: anche il toponimo tedesco deriva da quello sloveno). e cosi’ via.

ancora un ricordo assurdo del tempo delle elementari (negli anni settanta, mica negli anni quaranta!): la maestra ci ripeteva sempre con molta enfasi che il carso, in autunno, aveva tre colori: il rosso del sommaco, il bianco dei muretti di pietra e il verde dei pini. un modo rozzo ma purtroppo efficace (su dei bambini di 8 anni) per legare paesaggio e nazione.

Voglio solo ricordare che la storia del cimitero di Fortogna è raccontata in un bellissimo libro di Lucia Vastano ,Vajont, l’onda lunga. Quarantacinque anni di truffe e soprusi contro chi sopravvisse alla notte più crudele della Repubblica (2008).

@Tuco:

la prima volta che sono stata in montagna, io venuta dalla palude, è stato sul carso (ma non ricordo esattamente dove). avevo dieci anni, e non sapevo niente di montagna né di storia. ma poi ho visto quelle distese infinite di frammenti di gavette e lattine, di polvere di sacchi o tessuti (uniformi?) ridotti a tela di ragno, quei resti di trincea che spuntavano dovunque dalla terra, dai buchi nella terra, e ci ho camminato a lungo piegata in due o a quattro zampe come una raccoglitrice di patate (e di patate ne ho portate tante a casa).

per me storia e montagna sono diventate reali e intellegibili insieme, fra quei monti pieni di ferite e di fantasmi.

e anche dopo, quando poi in montagna ci sono tornata varie volte al seguito di “wanderlusters” all’americana che andavano a cercarci la tempra del corpo e dello spirito, e, peggio ancora, “la natura”, le ferite e i fantasmi per tutto il tempo mi hanno accompagnato e parlato nella loro lingua al contrario, e mi hanno protetta. ma queste sono cose di cui purtroppo io non ho mai imparato a parlare.

poi riguardo al post:

io direi che nella vecchia europa, più ancora che la costruzione mitico-ideologica americana della wilderness (e di quella della frontiera che secondo me in gran parte ne deriva) sono stati importanti l’influentissimo “naturalismo” rousseauiano da una parte ( colla sua enfatica camminata campestre), e ovviamente la camminata wordsworthiana, che porta letteralmente “from the garden to the wild” (titolo di un capitolo di wanderlust”, appunto, di rebecca solnit, una buona introduzione alla versione europea di una parte di questa storia).

poiché non si puo’ dimenticare ( e anzi è importantissimo), come ricorda Marco Armiero nell’intervista, che in Europa la “wilderness” non c’è, da tempo quasi immemorabile: al contrario, è stata, certo, “costruita culturalmente” di sana pianta (e in maniera diversissima da come è stato fatto altrove) a partire dalla “costruzione del paesaggio” (che ora ovviamente è una disciplina in sé – non a caso legata all’urbanistica – la “paesaggistica”) che all’origine era quanto di più antinaturale e “manufatto” si potesse immaginare: l’idea di paesaggio è nata insieme all’idea di città e suo indotto, di mondo umano situato, di rete di trasporti, ecc. (a questo proposito è secondo me fondamentale il libro di Anne Cauquelin “l’invention du paysage”).

e tutto questo solo poi, lentamente, è diventato anche “patrimonio” (come appartenente a uno “stadio” culturale e tecnologico precedente, quindi non più totalmente intellegibile e vissuto come tale) – pensato sul modello, come dice Armiero, delle “chiese”, dei “palazzi”, e di altri “manufatti” – e in quanto tale, da “preservare” (cf. a questo proposito “la notion de patrimoine” di Chastel e tutti i libri di Françoise Choay, e in particolare “l’allégorie du patrimoine”).

ci sono state poi versioni ancora più antiche su cui questi sviluppi si sono innestati: si potrebbero citare, come macroesempi, la traversata della montagna nel contesto dei pellegrinaggi medievali, o l’esperienza e l'”uso” della montagna nel quadro dell’anacoresi (in particolare, per quello che riguarda più direttamente l’europa, dei movimenti cenobitici e delle regole monastiche – ma è una spinta che è stata viva e influente fino a tempi recenti: fino a nietzsche almeno). Bellissimo secondo me, a questo proposito, il corso di barthes al collège de france sul “comment vivre ensemble”.

ecco, solo qualche esempio, alla rinfusa, per dire che secondo me bisogna stare attenti quando si parla di investimento (immaginario, emotivo, fisico, tecnologico) della montagna in italia a non perdere di vista tutte queste correnti sotterranee, che sono probabilmente più forti articolate e attive, per noi, di quelle che sono arrivate più recentemente da oltreoceano e in buona misura le hanno “coperte” e risemantizzate (alla fine abbastanza superficialmente).

un discorso a parte probabilmente andrebbe fatto per l’uso “mercificato” della montagna (in particolare il turismo da settimana bianca e “parco a tema”, come ben dice Armiero, per intenderci), che è uno sviluppo ulteriore e forse ancora più complicato del risultato di queste sedimentazioni.

Bellissima intervista, e ora con un po’ di sforzo ci si procura il libro.

Notavo soprattutto il rapporto dialettico fra guerra e montagna. Mi vien da pensare che in alcune valli la guerra non è finita, e.g., in Val di Cembra (Trentino). Dove si cava il porfido le bombe non hanno ancora smesso di scoppiare…

Le cave del porfido (oro rosso): bombe (mine, cartucce, emulsioni esplosive), urla (“La brusa!”, sta bruciando), polvere. http://youtu.be/SyMJn6tStSI, http://youtu.be/pOVzZr-oZmY I botti come sottofondo, la montagna denudata e razziata come paesaggio, dall’incantevole laghetto di Lases (http://youtu.be/BI47GZ0PtsY con mille scusi agli innocenti attori: le pareti verticali che si vedono nei primi secondi sono frutto dell’estrazione del porfido).

Del resto è di sicuro pregio anche la favola della realizzazione del lago artificiale: http://youtu.be/3C7uoEr2ews

@dzzz

quando avevo 16 anni, negli anni ottanta, io e alcuni amici in vena di cazzate ogni tanto andavamo in carso o sul collio a cercare bombe a mano inesplose e poi le facevamo saltare sul greto del fiume. dopo i temporali, nelle vigne si trovavano ancora ossa di soldati con resti di uniformi sbrindellate. mia nonna mi raccontava che nel 1918, alla fine della guerra, i bambini giocavano in mezzo ai cadaveri, sulla riva della vrtojbica, un torrentello alla periferia di gorizia. lei si era affezionata al cadavere di un soldato che aveva un dente d’oro e sembrava sorridere, e ogni giorno passava a guardarlo. per me questi paesaggi e la storia che ci e’ passata sopra sono legati a questi racconti, e questi racconti sono stati un antidoto potente contro la retorica che ci veniva propinata a scuola.

—-

p.s. devo fare una correzione sull’ etimologia di “krn”. “krn” in sloveno non significa “corno” (la parola giusta e’ “rog”). mi hanno spiegato che nel dialetto sloveno della valle la parola “krn” dovrebbe significare qualcosa come “troncato”, “spaccato”, che in sloveno standard si dice “okrnjen”. in ogni caso il monte non e’ affatto nero, ma e’ proprio bianco, di roccia calcarea.

@Tuco:

grazie per i racconti, in particolare per quello di tua nonna, che mi ha dato i brividi. a leggerlo mi sono ricordata di un’immagine, che era legata a parole che non ricordavo, e che poi sono riemerse: sono quelle di ‘le dormeur du val’, un sonetto di rimbaud sull’incontro con un morto di una guerra di soli 50 anni prima (della Prima). anche in quel caso ci sono la montagna (les ardennes), il fiume, la bocca aperta, in quello che al bambino che guarda (implicito; rimbaud era un ragazzino quando l’ha scritta) pare un sorriso.

e ci sono anche gli “stracci d’argento impigliati all’erba”, come i tessuti-tela di ragno, che sono probabilmente quello che per me ha fatto risuonare a lungo questa poesia colle mie immagini del carso.

qui c’è la versione francese e varie traduzioni (guardate solo velocemente, mi dispiace: quelle in italiano e in inglese secondo me pessime, ma quella in spagnolo forse non male; ce n’è anche una in tedesco, che non so giudicare):

http://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=1648&lang=it

a chiunque non interessi chiedo scusa per l’off-topic.

@ippogrifo, e riguardo al post in generale:

un altro esempio sono forse le cave delle apuane, colle loro “vie di lizza”.

qui una descrizione (molto patetica) di cos’erano e come funzionavano: http://www.apuane2007.it/italiano/marmo/lizzatura.php

e qui un richiamo alla necessità di trovare un equilibrio sensato (“situato”) fra “uso” della montagna e “conservazione del patrimonio” ( in fondo alla sezione “cave e vie di lizza”, in: http://www.escursioniapuane.com/SDF/MonteCarchio.html )

dal punto di vista dell’uso della montagna questo è un esempio triviale, solo uno fra tantissimi, ma dal punto di vista della storia dell’investimento “culturale” della montagna penso sia a parte, visto il ruolo giocato dal marmo di carrara nella storia artistica italiana, e nella costituzione dell’idea stessa di “monumento” e più in generale di “patrimonio”.

L’esempio della maestra di Tuco è proprio un “caso di scuola” per capire come i cittadini trasformano l’ambiente in paesaggio nazionale, e questo a sua volta retroagisce sui cittadini stessi, stabilendo “pratiche sociali” del guardare il territorio.

Il sommaco rosso, i muretti bianchi e i pini verdi del Carso vengono staccati dal fondale e inseriti nel paesaggio, con un’operazione percettiva che poi viene insegnata ai bambini , affinché quello stesso paesaggio li renda “più italiani”, oltre a rendere “più italiano” l’ambiente stesso.

@dzzz

L’escavazione intensiva delle Apuane, oggi, produce soprattutto carbonato di calcio per usi industriali (serve per fare plastiche, isolanti, colle e anche – sebbene in minima parte – dentifricio). Eppure il marmo di Carrara – questa pietra monumentale che ci ha resi famosi nel mondo e ormai è sempre meno richiesta sul mercato – continua a farla da padrone nell’immaginario e in qualche modo a giustificare lo scempio ambientale dovuto a un’iperproduzione devastante. Un altro esempio di come si utilizzi un mito per giustificare un uso ben concreto del territorio.

Consiglio, in merito, la visione del documentario Aut Out:

http://www.youtube.com/watch?v=W1iLnIiOM2Q

@ wu ming2:

certo! non intendevo mica fare l’apologia delle cave! :) è da quando le conosco che ne sento smadonnare…

tu scrivi: “Eppure il marmo di Carrara … continua a farla da padrone nell’immaginario e in qualche modo a giustificare lo scempio ambientale dovuto a un’iperproduzione devastante. Un altro esempio di come si utilizzi un mito per giustificare un uso ben concreto del territorio”,

con cui sono pienamente d’accordo, e questo era il senso del mio commento, evidentemente non chiaro.

per “necessità di trovare un equilibrio sensato” fra uso della montagna e patrimonio intendevo proprio che quello delle apuane è un caso estremo di fallimento (anzi un caso in cui non c’è stato, che io sappia, nessun tentativo reale di composizione fra i due processi).

non intendo ovviamente che la risposta ovvia sia la musealizzazione (questione fetida, per ora la chiudo qui),

ma la storicizzazione come pratica conflittuale e collettiva invece si’, solo che anche se su quella tutti quelli che hanno migliore memoria storica e i migliori intenti sono d’accordo, il come farla non è ovvio per nessuno. soprattutto quando la montagna di cui si parla è una “montagna contesa”.

grazie per il video!

@dzzz

Il tuo commento era chiaro, la mia voleva essere solo un’aggiunta, per dire come una narrazione può avere un effetto concretissimo sul territorio. Distruggono le Apuane? Che ci vuoi fare, il pregiatissimo marmo di Carrara si trova solo lì, e sono secoli che lo estraggono, fa parte della storia del luogo eccetera… un mito che si tecnicizza per nascondere metodi di estrazione e prodotti finali che invece con quel mito non hanno niente a che vedere.

Ciao a tutti,

un intervista molto interessante; mi permetto di porre alla vostra attenzione un elemento che definire “inquietante” è un disfemismo bello e buono: http://corrierealpi.gelocal.it/cronaca/2011/02/12/news/centrale-vajont-i-comuni-firmano-l-accordo-inizia-l-iter-del-progetto-1.929665 Credo sia emblematico per capire il presente in cui viviamo; di come ormai non vi sia morale, principio o Ricordo che non possa essere sacrificato per fare cassa. Evidentemente “le truffe e i soprusi” proseguiranno ben oltre i 45 anni indicati dal libro citato dal Professor Armiero

torno ora. dopo tutto mi dicevo comunque che il mio discorso forse non era chiaro.

nel mio esempio erano “le vie di lizza” il paesaggio montano “naturale” eventualmente da preservare (ma non da musealizzare): “naturale” proprio in quanto “paesaggio”, cioé una sistemazione del territorio che ormai è percepita come a bassa intensità tecnologica, perché nel frattempo una tecnologia più recente e più aggressiva l’ha reinvestita. e dicevo che nel caso delle cave di Massa,un tale fallimento di storicizzazione proprio nel luogo da cui si è estratto il materiale che “storicamente” ci ha permesso di pensare questi problemi (colle pratiche scultoree e architettoniche rinascimentali), fa paura.

o almeno a me fa paura.

insomma: io le vie di lizza le vedo come un esempio virtuoso di storicizzazione collettiva riuscita (almeno per come oggi vengono “camminate”); a meno, ovviamente, che questo non sia che un effetto prospettico interno al fatto che ormai, appunto, sono “paesaggio” (il che porta con sé i suoi proprio problemi: per cui alla fine si finisce sempre a invocare la musealizzazione:

http://www.carraraonline.com/la_marmifera.php)

in ogni caso, concludo qui l’off-topic. nel post ci sono talmente tante altre cose importanti di cui parlare…spero che altri intervengano, che i commenti non muoiano qui.

Mi fa sempre uno strano effetto leggere le parole di Bocca e scoprirvi la forte risonanza con quelle con cui Montanelli e Buzzati, nei giorni successivi all’eccidio, liquidarono lo stesso come la tragica cronaca di un sasso finito in uno smisurato bicchiere, con l’acqua rovesciata sulla tovaglia con le millenovecentodiciassette vite apparecchiate.

Effetto peggiore del ripensare alle cause socio-economiche di quella tragedia, di quell’incidente integrante (così come forse lo chiamerebbe Virilio) quella stessa tecnologia che ha dominato una valle e il suo corso d’acqua, erigendo la più alta diga a campata unica al mondo di quel tempo. Cause queste che, seppure indigeste, risultano alla fine molto più digeribili, quasi razionali all’interno della tecnocrazia che chiama profitto il suo progredire.

Il problema vero, per me, è sorto con Paolini, col suo togliere un tappo grosso come un macigno pesante come 40 anni di silenzio e oscuro dolore, che nemmeno al figlio di chi quella tragedia ha vissuto in prima persona era mai giunto tanto chiaramente prima: non più il semplice e frammentario raccontare di una singola voce, ma l’urlo che ogni vera denuncia porta fuori dal proprio eternamente solitario dolore.

Per me il Vajont è stato questo, per anni, sebbene la mia famiglia, come praticamente tutte quelle vissute a monte (mio padre) o a valle (mia madre), abbia perduto almeno un genitore, un figlio/a, o un fratello o sorella a testa. Almeno.

Fa impressione pensare a una montagna dove il “progresso” arriva e, in qualche anno, riduce al silenzio quella genìa di montanari resistenti a una modernità che li avrebbe cambiati per sempre, sradicandoli, nello spirito e nella carne, dalla loro terra trasformata in un altrove di tempo e di spazio.

Ma, onestamente, fa molta più impressione ripensare a quei 40 di totale, assoluto e inspiegabile silenzio sull’eccidio compiuto.

Ragionando su quanto dice giustamente Armiero a tal proposito, sembra quasi che il lavoro sporco sia stato fatto dopo l’eccidio, nei confronti proprio della possibile memoria di quelle pratiche resistenti, di quell’unica possibilità di riappropriarsi della montagna come senso della propria esistenza, se non come territorio.

Basterebbe forse guardare alle varie new town sorte alla fine degli anni ’60, da una parte e dall’altra della valle del Vajont (Veneto e Friuli), dove i superstiti sono stati ricollocati, per capire la brutalità di questo tentativo. Un tentativo che è comunque riuscito, con il suo macigno pesante 40 anni, a far sì che molti di coloro che hanno perso i propri figli si scoprissero, in quel preciso istante, troppo vecchi e deboli e stanchi per avere ancora la forza di gridare la loro denuncia, il loro desiderio di raccontare e raccontarsi. La loro speranza di trovare ascolto.

Per questo, soprattutto per questo, le parole di Naomi Klein risultano perfette. Trovarsi disorientati, rimanere a lungo lontani dalla propria storia, è un rischio che non possiamo correre. E’ il rischio di perdere la forza per raccontarla.

ciao, m.

@mattpumpkin “Ragionando su quanto dice giustamente Armiero a tal proposito, sembra quasi che il lavoro sporco sia stato fatto dopo l’eccidio, *nei confronti proprio della possibile memoria di quelle pratiche resistenti*, di quell’unica possibilità di riappropriarsi della montagna come senso della propria esistenza, se non come territorio.”

Andando sempre d’analogie, ho rivisto lo spettacolo di Loperfido – Castelli sulla strage dell’Alpe di Cermis (http://www.pinoloperfido.it/spettacoli/spettacoli/cermis.html lo si trova su youtube, in attesa di qualche data).

Anche lì, la denuncia più esplicita è attorno al “Ciò che non si può dire”: negare la memoria, sia collettiva che personale, per negare il trauma. E si torna allo shock di Klein.

Da oggi, come in molti altri blog, su Giap sarà possibile “ramificare” i commenti, ovvero rispondere a un commento specifico usando il tasto azzurro “Reply” nella relativa finestrella, senza bisogno di premettere a chi sia indirizzata la replica. In parole povere, non occorre scrivere “@ mattpumpkin”, “@ Wu Ming 1” etc. La replica apparirà non in fondo alla pagina, ma in calce al commento a cui si è risposto. In questo modo, eventuali “parentesi” e digressioni appariranno subito come sotto-filoni del dibattito. Anche i thread molto lunghi risulteranno meglio leggibili e percorribili.

Ovviamente, per i commenti generali, le repliche non a un altro utente ma al post etc. etc. si continua a usare la finestrella in fondo alla pagina, e i commenti appariranno nel “filone” principale.

Ecco un esempio.

Funziona.

Scusate, sfrutto questa parentesi tecnica per segnalarvi che il riquadro «Log in to reply» in basso a destra in ogni commento copre le ultime parole dell’ultima riga (se lunga) del commento stesso (es. qui: http://goo.gl/tN0yw). (Sia su Chrome sia su Firefox per Mac.)

Grazie, abbiamo notato anche noi! Più tardi, grazie a Santiago, carichiamo un nuovo CSS dove questo problema è risolto.

Per questo genere di comunicazione, comunque, la cosa migliore è usare il gruppo “Giap” su identi.ca.

Mi interessa molto il discorso sul brigantaggio meridionale, sulla sua repressione ad opera dello stato italiano unitario, e sulla sua successiva rimozione dalla memoria collettiva. Anni fa, sul vecchio sito, WM1 recensì un romanzo di Luigi Guarnieri che affrontava la questione:

http://www.wumingfoundation.com/italiano/Giap/nandropausa14.htm#guarnieri

E’ esatto quanto dice Armiero nell’intervista: c’è in corso da anni un tentativo della destra di “recuperare” a modo suo la memoria di queste vicende, ovviamente strumentalizzandole per i propri fini. Quando torno in Calabria trovo gli scaffali delle edicole invasi da una pubblicistica spesso ambigua, dove la (giusta) denuncia dei crimini dei “piemontesi” si mischia all’esaltazione ultra-reazionaria del regime borbonico; inoltre, la ‘ndrangheta, a livello di cultura popolare, da sempre cerca di accreditarsi come erede legittima del brigantaggio ottocentesco. Temo che i fasci e la mafia si stiano servendo di questo disgustoso “mix” ideologico per tentare di egemonizzare le proteste attualmente in corso, e sono abbastanza preoccupato.

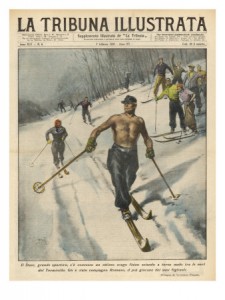

Volevo soffermarmi sul potere dell’immagine: la foto con cui si apre questa intervista, i tre alpini sulla cresta del monte, rappresenta tutto ciò che la prima guerra mondiale non è stata. Non le trincee, non il fango, le malattie, le migliaia di cadaveri nelle terre di nessuno, non i pidocchi e il gelo e la fame. La scena ritrae invece un’idea e più precisamente quella propagandata della guerra “bella e giusta”, un’immagine quasi poetica e romantica dove la montagna è l’avversario prima ancora dell’austriaco (perché italiani ed austriaci prima di affrontarsi devono dominare l’ambiente impervio e pieno di sfide quale è la montagna). Insomma più cielo che fango, più neve che roccia, i tre alpini vestiti di tutto punto e in posa, cosa di più nobile che morire per questa patria in questa guerra?

La foto d’apertura è quella che compare sulla copertina del libro. L’autore, in un paragrafo specifico, si sofferma proprio su quella che chiama “narrativa bucolica” della Grande Guerra, dove le montagne diventano la scusa per ingentilire la descrizione delle trincee e della morte “in batteria”.

“Oh pacifico cittadino – scrive ad es. il giornalista Mariani – che trascuri il tuo dovere verso la patria sui marciapiedi della tua città, nessuno dei nostri soldati ti invidia. Qui [sui monti] la vita è salubre e la guerra gentile.”

Armiero, oltre alle evidenti ragioni di propaganda, vede in questa retorica anche il ricorso, da parte di un’élite “colta”, agli stilemi letterari più a portata di mano: l’Arcadia classica, l’idillio e i resoconti romantici di alpinisti e scalatori.

Si come ha ricordato Wu Ming2, nel libro provo a raccontare di questa retorica eroica della “guerra bianca”: la guerra come sfida alla montagna, eroi e atleti invece dei fanti delle trincee. Le copertine della Domenica del Corriere sono esemplari di questo tipo di discorso (specie quelle di Achille Beltrame). Inoltre la guerra sulle Alpi era anche importante alla strategia discorsiva nazionale, perchè veniva presentata come una guerra difensiva; i montanari in armi per difendere la loro patria e le loro valli. Comunque, semmai fosse necessario ripeterlo, è del tutto ovvio che si trattava di una narrativa che tendeva a mistificare l’orrore della guerra; esiste poi un problema grosso sulle fonti, perchè questa retorica la ritroviamo nella memorialistica prodotta dall’elite colta, da gente che spesso era partita come volontaria per il fronte. Cosa invece pensassero i montanari della guerra ad alta quota, quei montanari i cui saperi diventavano ora preziosi, trasformati in strumenti bellici al servizio della nazione, è ovviamente un’altra storia, che i tassi di renitenza alla leva, le fucilazioni, le diserzioni ecc. raccontano.

“Cosa invece pensassero i montanari della guerra ad alta quota […] è ovviamente un’altra storia”, e aggiungo io che è la storia che voglio sentire raccontare e che mi ha incuriosito. In un certo senso è la storia che è rimasta fuori dalla narrazione raccontata dalla foto in copertina, o meglio è la storia che, ostaggio di quella narrazione, riesce a liberarsi.

Sto leggendo “Beni Comuni” di Ugo Mattei mentre esce questo post nel quale, tra l’altro, si parla dei montanari, degli “indigeni”, visti come ignoranti e selvaggi. Riporto qualche passo:

“…che lo si voglia vedere come un aspetto negativo (Locke) o come un aspetto positivo (Rousseau) il selvaggio non conosce la proprietà privata e la sua condizione politica è fondata sulla condivisione di beni comuni all’interno della tribù. Importante è osservare, a questo proposito, come sia proprio questa caratteristica del “selvaggio” ad averlo reso oggetto di privatizzazione e di asservimento”.

E ancora: “Per Locke e molti altri, gli indiani, non conoscendo la proprietà privata, dimostrano di essere selvaggi ed è perciò nel loro stesso interesse che si compie la conquista. Il territorio indiano (omissis) viene così qualificato giuridicamente “terra nullius” ed in quanto tale liberamente occupabile secondo il diritto di natura” (pagg. 41-42).

Per chi non l’ha letto, la tesi di Mattei in pillole e’ che i beni comuni sono stritolati nella tenaglia Stato-Privato, dove il primo, in nome dell’interesse generale, espropria le comunità dei suoi beni collettivi e in seguito le distribuisce, o le svende, al settore privato.

Con le dovute differenze e semplificando un po’, mi sembra che tutto questo possa essere applicato alla colonizzazione e alla rapina di buona parte dei territori montani di alcune zone d’Italia. Questo non riguarda le valli che per un motivo o per l’altro hanno mantenuto un grado di popolamento considerevole e un rapporto molto stretto con le attività economiche legate alla montagna (ad esempio: l’Alto Adige), ma piuttosto quei casi, come buona parte delle valli piemontesi, dove di fatto la presenza di “nativi” e la loro possibilità di campare vivendo in quei territori è stata di fatto azzerata.

Non si e’ trattato solo di rapina materiale, ma anche e forse ancor prima di un furto di persone, una specie di deportazione. Il montanaro, anziché costretto ad andarsene, viene convinto di essere un retrogrado tagliato fuori dal mondo, quindi è lui stesso che si muove per cercare di entrarci, migrando in fondovalle o in pianura (posto fisso in fabbrica, e poi vita di città), in tal modo spopolando la montagna. Le braccia di costoro sono state viste come una risorsa economica a buon mercato, non molto diversamente dalle sorgenti o dalle acque. La Fiat a Torino, e la Michelin a Cuneo, negli anni del boom economico non hanno “risucchiato” solo i treni dal sud e dall’est, ma anche i montanari delle valli del Canavese e del Cuneese. Quando si parla di immigrazione si tende spesso a sottovalutare questo apporto.

I pochi rimasti in montagna, proprio per il fatto di essere in pochi, di fatto non hanno quasi più alcun controllo, potere, presidio sul territorio, per occuparsi del quale occorreva anche il numero: la comunità, appunto.

L’ambiente montano infatti era tutto meno che wilderness, al contrario è sempre stato intensamente addomesticato: i pascoli che vengono spacciati come immagine della idilliaca “natura” alpestre (luogo comune alla Heidi) sono quasi sempre ricavati a scapito dei boschi originari, e non sempre i “nativi” hanno imbroccato il giusto equilibrio tra i due ambienti. Con lo spopolamento il paesaggio cambia degradandosi radicalmente e diventa, finalmente, “terra nullius” di fatto, trasformabile laddove conveniente in fonte di reddito per entità esogene (turismo, produzione idroelettrica, elettrodotti, sorgenti, zone militari, cave, piste, strade, seconde case…), e lasciato a sbriciolarsi dove, in assenza di una comunità che se ne occupi, non si può cavarne più nulla.

(Considerazione a latere: il destino di quelli che restano non è molto dissimile da quello dei nativi americani o degli aborigeni: li accomuna perfino la fuga di massa nell’alcolismo).

Speriamo davvero che venga presto pubblicato in Italia. Abbiamo assoluto bisogno di narrazioni contro egemoniche, che possano essere una guida “emotiva” per tutte le vertenze ambientali in giro per la penisola.

Scrivo da Taranto e, schematizzando in maniera brutale, ciò che più manca alle mobilitazioni nel mio contesto sociale è la percezione di sentirsi in connessione emotiva con un fenomeno (la guerriglia ambientale) che è, in prima istanza, la storia di una comunità e del suo rapporto con il territorio. Viviamo il paradosso disarmante (almeno alla mia latitudine) per il quale nel senso comune la questione-ambiente è una dialettica costante tra la tecnica (percentuale di diossina con l’approssimazione post virgola maniacalmente più precisa) e intervento risolutivo (quasi mistico) della legge (sempre attesa, ovviamente, come un evento salvifico, concesso per meriti “tecnici”)

Sono assolutamente d’accordo. Mi so occupando da un po’ di lotte per la giustizia ambientale in Campania e sto costruendo un archivio sulla conflittualità ecologica che raccoglie le storie degli/lle attivist* che si battono contro la logica emergenziale. Da poco abbiamo costruito un sito web artigianale dedicato alle ricerche su quella storia; un esperimento anche di condivisione e collaborazione tra ricercator* e attivist* non molto comune nel panorama accademico italiano (la MIA ricerca, il MIO archivio, e via dicendo). In questo momento stiamo anche mettendo in piedi un progetto di guerrilla narrative – per usare un espressione presa in prestito da Wu Ming: «Teresa e le altre», un libro che raccoglie le storie di attivismo e resistenza di un gruppo di donne campane e le inquadra e collega con le lotte globali per la giustizia ambientale.

a chi interessa si può dare una occhiara al sito http://landscapeofresistance.webnode.com//

Il lavoro è interessantissimo, Non solo per la materia in oggetto, e per il modo di trattarla. Ma anche come metodo di ricerca, aperto e disponibile. Anche il mondo dell’ambientalismo, ahinoi, vive – ad ogni latitudine – di protagonismi, invidie, personalismi. Ancor di più per il fatto di risultare materia di tendenza in certi ambienti di movimento. Un approccio metodologico come il vostro indica, nei fatti, una prospettiva materialmente diretta. Ci prenotiamo, fin da ora, a libro ultimato, per presentarlo a Taranto :) grazie della segnalazione!

@VecioBaeordo

Volevo solo aggiungere, per confermare, che la stessa sorte delle montagne del cuneese sta toccando a zone collinari-montuose delle mia parte (Marche del sud), dai monti della laga ai sibillini e immagino in tante altre zone. Territori una volta condivisi tra natura e uomo e ora lasciati a se stessi causa ben note sirene. Evito il pippone pseudo-ecologista ma se oggi abbiamo a che fare con frane, dissesti idrogeologici incontrollabili e specie animali che surclassano altre (vedi smadonnare per i troppi cinghiali) il grosso – imho – si deve alla mancata funzione “regolatrice” normalmente (e inconsapevolmente) esercitata dall’uomo “dal monte”. O per meglio dire delle comunità.

Vabbe’ chiudo che mi sa sono abbastanza OT, ma prima vi segnalo il film a cui mi faceva pensare il commento del Vecio. Forse lo avrete visto, s’intitola “Il Pianeta Verde” di Coline Serreau (non e’ un colossal ma ha qualche spunto interessante) e parla di una civiltà del futuro iper-sviluppata che, tornando a visitare la terra dopo un bel pezzo, trova una popolazione intossicata e in declino: la comunità più sviluppata (per ecosostenibilita’ di lungo periodo) risulta essera quella degli Aborigeni, i “selvaggi” del Leviatano.

http://video.google.com/videoplay?docid=-3658892960097906379

Segnalo qui un libro – Montagne Tristi – che è la sintesi di una riflessione/ricerca sociologica sulle montagne, o meglio sugli abitanti contemporanei delle Alpi. E’ una riflessione a mio parere importante perché prova a mettere in connessione i discorsi sull’invenzione delle montagne, in particolare delle Alpi, con le condizioni di vita degli abitanti di questi territori che sono il risultato di una costruzione di senso che spesso dimentica di considerare proprio le condizioni di vita – non tanto materiali quanto psichiche – e le conseguenze su chi vive oggi nelle vallate alpine. E’ scritto da Christian Arnoldi, un sociologo che da qualche anno si occupa di questi temi. La sua ipotesi è, in estrema sintesi, che chi vive oggi nell’area alpina soffre di un malessere pscichico che si evidenzia per un tasso suicidogeno mediamente più alto rispetto alle aree urbane, per un disagio sociale diffuso che si esprime in una “cultura dell’alcol” e in altre dipendenze; insomma non un bel vivere…

«Quelle valli alpine rappresentano se stesse ricorrendo sempre ad una qualche lettura del passato, ad una qualche ri-costruzione di quel piccolo mondo alpino ripulito ed epurato da tutti i suoi aspetti di povertà e di sofferenza, messo in scena durante le feste nei paesi e in ogni occasione di aggregazione. Quelle comunità devono fare i conti con un passato che non passa, con dei modelli e degli stereotipi così radicati da impedire una concezione diversa della montagna. Qualcuno durante un’intervista ci ha detto: “è come se ogni volta si tirasse fuori dal cappello il mondo di fate che c’era prima… e che improvvisamente è scomparso”»

Secondo l’autore si può parlare di “intermittenza esistenziale” per gli abitanti di queste aree: una “realtà” temporalmente segmentata nell’arco dell’anno – alternando momenti di solitudine a momenti in cui si vive come in una “fiera” – con luoghi e spazi stratificati, in cui si alternano diverse rappresentazioni, spesso contrastanti, quali quelle espresse dalle comunità locali, il “villaggio vacanze” o il “museo”.

Mi preme segnalare questa riflessione – in primo luogo da valligiano trasferito in città – perché è importante sottolineare la complessità della rappresentazione di questi territori e anche rendere “materiale” le riflessioni sulle montagne, sul vivere in montagna, su chi vive in montagna.

Segnalazione molto importante! Da correggere solo la piccola svista sul titolo, che è “Tristi montagne”.

Diversi estratti del libro si possono leggere su Nazione Indiana:

http://www.nazioneindiana.com/2010/06/14/tristi-montagne-guida-ai-malesseri-alpini/

Mi scuso della svista, perché di svista trattasi ma “pesante”: il titolo “Tristi Montagne” infatti è un rimando esplicito al testo ben più noto “Tristi Tropici” di Claude Lévi-Strauss. Ad apertura del “Capitolo V – Ovvero tristi montagne” Arnoldi, tra l’altro, riporta la seguente citazione di Michel Leiris riferita proprio a Tisti Tropici, ma che ben esemplifica anche la finalità di “Tristi Montagne” e – a mio parere – può risultare utile, nella sua sinteticità, anche in questa riflessioni sulle montagne:

«Tristi Tropici. Questo titolo, che a prima vista sembra fare l’occhiolino ai culturi dell’esotismo, corrisponde in realtà senza inganno all’oggetto che designa: un libro che […] si pone contro la leggenda dei tropici dalla vita facile».

Finalmente è disponibile, per chi fosse interessato, la registrazione audio della presentazione di Tristi Montagne che si è tenuta un mesetto fa a Pisogne (Brescia) in presenza dell’autore Christian Arnoldi.

La potete trovare qui: http://vallecamonica.radiondadurto.org/

Cerco subito il libro, grazie per la segnalazione.

Segnalo a mia volta un testo molto utile, oltre che molto leggibile, che rappresenta l’altra faccia della medaglia: il racconto dell'”invenzione” delle montagne (a prescindere da chi ci viveva).

“Come le montagne conquistarono gli uomini”, Robert MacFarlane (titolo originale, migliore: “Mountains Of The Mind”).

Recensione qui: http://www.alpinia.net/editoria/recensioni/rec_scheda.php?id=24

In vena di segnalazioni, per chi e’ appassionato di storia della montagna e soprattutto del nesso tra l’invenzione culturale della montagna e la sua dimensione materiale, direi che una lettura importante sia Mountain Gloom and Mountain Glory. The Development of the Aesthetics of the Infinite di MARJORIE HOPE NICOLSON. Per altro il libro e’ stato ripubblicato da poco con una bella introduzione di Bill Cronon, lo stesso del dibattito sulla wilderness citato nella intervista http://www.washington.edu/uwpress/search/books/NICMOU.html

Grazie a intervistatore e intervistato per il pezzo. Fra i molto spunti offerti, provo a coglierne uno in particolare che è emerso in due o tre commenti e che, anche per deformazione professionale, mi interessa particolarmente: la giustizia ambientale.

Tema molto poco conosciuto e dibattuto in Italia, dove, per tradizioni, la sinistra (variamente intesa) ha spesso considerato “l’ambiente” come un aspetto secondario della lotta di classe e l’ecologismo come un lusso che solo la parte ricca del mondo si poteva permettere in virtù del benessere materiale ormai raggiunto. Insomma, ti poni il problema dell’ambiente solo quando hai la pancia piena e, magari, un po’ di tempo libero.

Niente di più sbagliato, ovviamente. Segnalo anche io un libro in proposito:

Joan Martinez Alier, Ecologia dei Poveri, Jaca Book. http://bit.ly/w3mgUH L’introduzione è di…Marco Armiero. Un libro che indaga i nessi fra conflitti ecologici e conflitti sociali. Un libro “materialista” come sottolinea Armiero (ma non in senso strettamente economicista), che spazza via certi luoghi comuni, di cui si è dibattuto anche qui su Giap di recente, sulla presunta “dematerializzazione” delle economie a capitalismo avanzato. Dematerializzazione un cavolo: tutte le ricerche fatte con un po’ di criterio indicano che i flussi di materi ad energia su cui si basa l’attività umana sono *in costante aumento*. Il fatto che *relativamente* una parte crescente del valore aggiunto nei paesi a capitalismo avanzato sia prodotto da attività immateriali non cambia il fatto che *in assoluto* il tasso di sfruttamento della base materiale dell’economia sia in aumento. Un libro che parla di conflitto, anzi che lo racconta, che lo *narra*.E che invita, a mio avviso, anche a un avanzamento sul piano teorico per dei marxisti come me e altri che bazzicano questi luoghi.

Dicevo (ma in realtà citavo lo stesso Armiero) che in Italia il termine “giustizia ambientale” è usato molto poco. Ma forse qualcosa sta cambiando. Le più interessanti esperienze di lotta nel nostro paese – è già stato fatto notare in questa sede – riguardano questioni che potremmo definire *territoriali* se non proprio *ambientali*. Alta Velocità, rifiuti in Campania, l’acqua pubblica, o la lotta degli abitanti di Casale Monferrato contro L’Eternit. Forse in Italia il linguaggio dell'”Environmental Justice Movement”, per una serie di ragioni, non attecchirà mai, ma è la sostanza delle lotte che mi interessa. “Il coflitto ecologico”, scrive Armiero nell’introduzione al libro di Alier,

“Il conflitto ecologico non nasconde la natura dietro la classe, il genere o la razza […] la scommessa è saldare questi conflitti alle loro basi materiali, che sono tanto ecologiche quanto socio-economiche”.

Che sono socio-economiche, direi, proprio perché alla base sono ecologiche. D’altra parte l’estrazione di plusvalore dal lavoro non è altro che una parte del più complesso meccanismo di espropriazione/estrazione di valore dalle risorse materiali (o se si vuole, ambientali). Forse il limite di alcuni discorsi operaisti è stato quello di considerare a lungo tale relazione invertita. Ma qui mi fermo, scusate se forse sono andato OT.

Grazie a Bocio per aver citato questo volume di Martinez Alier di cui ho curato l’edizione italiana. Sono assolutamente d’accordo con lui quando dice che qualcosa sta cambiando con le lotte recenti in Italia. E credo anche che bisognerebbe ristudiare il rapporto tra conflitto sociale e conflitto ambientale. E’ chiaro che il ricatto del lavoro sia stato molto forte e che spesso la classe operaia sia stata costretta a scegliere tra salario e salute, ma e’ anche vero che la frattura tra lavoro e ambientalismo e’ stata enfatizzata nella narrativa standard sull’emersione dell’ambientalismo e nessuno ricorda e vuole ricordare il ruolo di tant* opera*nelle lotte per migliorare le condizioni di lavoro in fabbrica e con esse le condizioni dell’ambiente in generale, a partire dai corpi. Come pure poco si conosce delle lotte per i diritti fondamentali nei quartieri ghetto o comunque non si associano queste lotte all’ambientalismo. La costruzione di discariche sociali e’ il primo passo per permettere la costruzione di discariche di rifiuti, non a caso, in genere, entrambe dividono gli stessi spazi.

Sulla giustizia ambientale segnalo un bel video dagli Stati Uniti

http://www.youtube.com/watch?v=5Opr-uzet7Q

A proposito del Vajont, gravissimo atto di censura, intimidazione, attentato alla memoria:

http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2012/02/17/15560/

Pazzesco. La foto della lapide nel cimitero di Fortogna, inserita nel post, l’ho presa proprio dal sito censurato, vajont.info, una vera miniera di informazioni sulla strage. Da quel che ho capito, l’autore ha già subito anche in passato provvedimenti del genere, ma nessuno in maniera definitiva.

Con un proxy dovrebbe essere possibile raggiungere il sito sul Vajont censurato http://bit.ly/AzjzEz

Il sito è stato censurato ordinando agli ISP italiani di renderlo irraggiungibile, quindi teoricamente dovrebbe esserlo ancora dall’estero. (Siamo messi peggio che l’Iran.)

Sì, confermo, dall’estero è raggiungibile

anche da qui.

segue domanda technodummy: ma esiste un modo per rigirare almeno il contenuto del sito verso altri accessibili anche in italia?

intendo, almeno le singole pagine, se non la navigabilità. e se si’, c’è modo di ‘riaggiornarle’ periodicamente in maniera facile?

Il sito in questione era (usare il passato e’ allucinante) una miniera di informazioni, un archivio prezioso, e se a questo aggiungete che Tiziano Dal Farra lo faceva da volontario, senza nessun sostegno, anzi pagando di tasca sua con una continua persecuzione, bene la cosa e’ davvero odiosa. Devo dire anche che colpisce come questa storia del Vajont non sia affatto una roba vecchia, ma sia oggi, ora e qui al centro dell’agenda politica. In modo nascosto certo, visto che nessuno ne parla. E se lo fa, viene oscurato. Davvero, per ricordare di nuovo Naomi Klein, conservare la memoria resistente e’ un atto rivoluzionario. Nel mio libro ringrazio Tiziano per l’aiuto datomi, generoso, appassionato, competente. Averlo conosciuto, avere conosciuto quella storia anche e soprattutto grazie a lui e’ stato una buona ragione per scrivere quel libro. Se non si fanno incontri cosi’, che si scrive a fare?

Come suol dirsi in questi casi: “Tango down”. Anonymous occupa il sito di Paniz:

http://www.mauriziopaniz.it/public/

#OccupyPaniz

Due parole sul caso Paniz/Vajont:

il comunicato di Anonymous riporta la versione corrente in rete a partire da ieri sera, secondo cui la frase incriminata sarebbe quella della montagna (di merda) e di Paniz e Scilipoti “guide alpine”.

Certamente è la frase più pittoresca, tuttavia, come riportato nei dettagli in un commento al post di Gilioli, sul sito c’erano diverse frasi in cui Paniz era definito “delinquente”. C’è da pensare che la sua azione legale riguardasse anche quelle.

Temo che Tiziano Dal Farra – col quale, sia chiaro, sono e resterò fermamente solidale – abbia peccato di ingenuità: lo sappiamo tutti che in Italia ci sono:

1) leggi di merda in materia di controllo della comunicazione;

2) politici che non capiscono – o fingono di non capire – nulla di rete;

3) magistrati iper-zelanti facili all’exploit;

Bisogna sforzarsi di dire quel che va detto in modo inattaccabile, essere radicali nei contenuti senza fornire appigli nella forma. Dire quel che pensiamo dell’agire del Paniz di turno senza lasciargli alcuno spazio di manovra per una rappresaglia.

Lo dico perché ci sono passato anch’io, attraverso una causa per diffamazione. Ho imparato (almeno spero) “sbagliando”, ho capito le cose the hard way.

In ogni caso, tutto ciò è al momento secondario.

Il punto cruciale è che questo “sequestro preventivo” (prima di qualunque sentenza in merito alla diffamazione) è gravissimo, anche perché non riguarda solo le pagine in cui compaiono quelle affermazioni e quegli epiteti, ma tutto il resto del materiale, testimonianza comunitaria e multimediale di una strage che ha annichilito una popolazione. Un attentato alla memoria e alla cultura, perpetrato intenzionalmente oppure (forse peggio ancora!) per noncuranza e incapacità di distinguere i diversi piani.

Lo stanno facendo notare diversi giuristi: sarebbe come inibire l’accesso a *tutto* il sito di repubblica.it o di corriere.it per via di un solo articolo giudicato diffamatorio dal Pinco Pallino di turno. Qualunque sito di informazione è a rischio, il potere di ricatto, intimidazione e censura in mano ai potenti che si ritengono offesi è a questo punto enorme.

Come scrive l’avvocato Sarzana:

«Sino ad oggi la magistratura aveva sempre esitato nell’imporre ai provider lo strumento dell’inibizione all’accesso per i cittadini italiani in occasione di un sequestro preventivo dei portali e dei blog per diffamazione, per i gravi rischi di lesione dei diritti costituzionali del diritto all’informazione e alla libertà di espressione e mai in precedenza, per una potenziale diffamazione, era stata adottata la misura dell’inibizione all’accesso ad un blog o ad un portale a carico di un cosi rilevante numero di internet providers.

Al di là della vicenda giudiziaria specifica, delle responsabilità del titolare del portale che andranno accertate e della giusta tutela spettante in quel caso agli Onorevoli Scilipoti e Paniz, va detto che il consolidamento di questa prassi appare in grado di ledere gravemente i diritti all’informazione dei cittadini italiani che potrebbero vedere scomparire dal mondo della rete interi quotidiani, blog, portali informativi,in virtù di una o più frasi ritenute lesive dei diritti di un singolo cittadino.»

Siamo OT rispetto al “nocciolo” del post sul libro di Armiero, ma come dice quest’ultimo, questa vicenda dimostra che il Vajont è ancora materia di conflitto, e fa parte del nostro presente, del “passato che non passa”.

Anche quello che afferma l’avvocato è inesatto, mi permetto di osservare.

La magistratura si è già esibita in castronerie analoghe; qui trovate un elenco, per altro non esaustivo, di interventi tecnicamente analoghi ordinati dallo zelota di turno:

http://blog.bofh.it/id_419

Aggiungo che con questa mossa non si è oscurato soltanto vajont.info. Il giudice ha costretto i provider a bloccare l’accesso all’IP virtuale, con questo bel risultato:

«L’ordinanza del GIP ha infatti costretto il provider GoDaddy, così come i principali provider italiani, a bloccare l’accesso all’indirizzo IP cui fa riferimento il dominio Vajont.info. Trattandosi di un indirizzo IP virtuale, però, ad esso corrispondono numerosi altri domini, stimati in circa 3000 unità secondo alcune analisi effettuate in prima battuta, i quali non hanno alcun legame con le dichiarazioni diffamatorie nei confronti dei due Onorevoli e che risultano adesso inaccessibili da parte degli utenti dello Stivale.»

La fonte:

http://www.webnews.it/2012/02/18/la-chiusura-di-vajont-info-oscura-3000-siti-web/

Quoto in pieno WuMing1.

Soprattutto ribadendo che più che l’azione di Paniz, su cui molti internauti sembrano concentrarsi sull’onda di un effetto Streisand già in atto, a sconcertare è la scelta del Gip di Belluno (città natale di Paniz, in cui ha lavorato come coordinatore provinciale per il Pdl e divenuto celebre per la difesa di Elvio Zornitta nel caso Unabomber).

La sproporzione tra la richiesta del querelante e la preventiva azione cautelare è talmente evidente da configurare un assurdo giuridico, costituzionalmente eccepibile. Roba da sollevare questione di legittimità da parte dei providers chiamati in causa.

Una decisione talmente marchiana che fatico persino a considerarla un pericoloso precedente.

Spero di non sbagliarmi.

m.

E’ desolante constatare come i giornalisti non capiscano un’acca. IP virtuale in quel contesto non significa nulla, è un virtual host, semmai, ovvero su uno stesso indirizzo IP rispondono decine e decine di siti web. Per altro, GoDaddy non ha fatto proprio nulla, sono stati i provider italiani ad impedire ai propri utenti di raggiungere l’IP 72.167.232.231, corrispondente al nome vajont.info (e a tanti altri…)

Puro fascismo digitale, quello attuato dal GIP di Belluno.

E’ giusto essere precisi, hai fatto bene a intervenire. Detto ciò, a parte la descrizione tagliata con l’accetta e l’imprecisione tecnica, in soldoni è successo quel che dice l’articolo: è stato inibito l’accesso a una grande quantità di siti. Un atto stupido ancor prima che autoritario, che avrà un effetto-boomerang (oltre all’effetto Streisand di cui parlava Matt poco sopra).