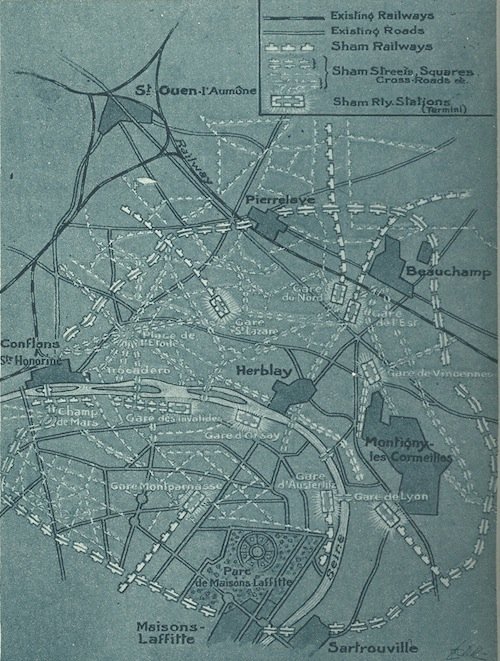

Mappa della “Finta Parigi” progettata nel 1918 per ingannare l’aviazione tedesca

Come avevamo annunciato, il tour di presentazioni de L’invisibile ovunque contempla poco meno di trenta incontri, già tutti fissati: in fondo al post, trovate i sei previsti per febbraio (Pesaro, Parma, Verona, Pistoia, Torino, Cremona). Tra un paio di settimane, uscirà Schegge di shrapnel, il disco del Wu Ming Contingent collegato al libro, per i solchi della Woodworm label di Arezzo. Ci sono già concerti fissati, da Roma a Solothurn (CH), da marzo a maggio, ma è ancora possibile fissare qualche live, soprattutto nel periodo estivo. Chi fosse interessato può scriverci direttamente oppure contattare l’agenzia Locusta, che ci aiuta nell’organizzazione.

Nonostante la nostra presenza on the road sia più limitata del solito, in Rete continuano a uscire recensioni, commenti e oggetti critici non-identificati, come quello che apre la rassegna qui sotto.

Quattro contro la guerra

“Incursione in quattro movimenti” tra L’invisibile ovunque, Adua di Igiaba Scego e Al palo della morte di Giuliano Santoro. Scritta ed eseguita da Alberto Prunetti su Il lavoro culturale.

«Che grande macchina decervellante è la guerra, la Grande Guerra, ogni guerra. Da quella concentrata, come le due guerre mondiali, a quella diffusa dei nostri giorni. Contro quella macchina i Wu Ming ordiscono un congegno testuale che non è un romanzo in quattro tempi né una raccolta di racconti: L’invisibile ovunque (Einaudi Stile Libero, 2015). Forse è un assemblaggio alla maniera di Kurt Schwitters, costruito con oggetti trovati che si incastrano sull’asse del come più che del dunque/perché per smontare quella fatale macchina decervellante. Anzi: per parodiarla, ora mettendola in ridicolo, ora esibendone la fatale tragicità. Un’irruzione nel campo (del disonore) surrealista, un’evasione dal romanzo storico già annunciata da tempo dai membri del collettivo, interessati a prendere la via della montagna, a esplorare le strade impervie degli ibridi narrativi. Guerra, fascismo, colonialismo e razzismo. E poi ancora guerra e quindi neocolonialismo e nuovo razzismo e nuovi fascismi. È un ciclo che lega la Prima guerra mondiale con i nostri giorni. Un secolo. Non celebrano i Wu Ming né la guerra né il centenario ma legano fili e dipanano matasse che arrivano fino a oggi.»

Wu Ming e la costruzione della storia

Giuseppe Carrara recensisce L’invisibile ovunque su Cultweek

«La non celebrazione della Grande Guerra e la messa in scena di narrazioni non dominanti si risolvono nell’ammonimento a imparare a diffidare di quello che ci viene detto, non prendere tutto per buono, mettere tutto in discussione. Anche se esce dalla bocca di Wu Ming. E tutto ciò avviene non solamente per via assertiva, ma portando alla luce i meccanismi – consci e inconsci – che fanno muovere la macchina […] L’estraneità causata dal crollo psicologico si riflette nel cambio improvviso e straniante del punto di vista: un personaggio che parla passa improvvisamente dalla prima alla terza persona. Passa dal vedere e dal parlare all’essere visto e all’essere parlato perché la guerra è l’invisibile ovunque del titolo e quindi si nasconde dappertutto, nulla è più sicuro neanche la scrittura, con le sue prospettive stranianti, le formule chimiche in Terzo (come quella della nitroglicerina), i silenzi che ritmano la paura e la tensione, la leggerezza e l’humour con cui si evade dalla trincea…»

Un’eterna guerra millenaria.

Angelo Ricci su Notte di nebbia in pianura.

«Esploratori da sempre di anfratti nascosti e obliqui del divenire spaziotemporale della storia, i Wu Ming penetrano in questo buco nero bellico e loro stessi assumono quelle tecniche di mimetizzazione per addentrarsi in un’esplorazione dei corpi e delle anime che in esso si squarciano.»

Radio Sonar – Audio della presentazione al Nuovo Cinema Palazzo

San Lorenzo, Roma, 16/01/2016

con WM1, Alioscia Castronovo, Tommaso De Lorenzis e Vanessa Roghi

A cura di Dinamo Press.

[Attenzione, lo streaming di Radio Sonar parte in automatico. Per fermarlo e ascoltare gli mp3 della presentazione, cliccare sul simbolo “pausa” nel miniplayer a destra.]

WM1 parla de L’invisibile ovunque a Flatlandia, Radio Onda d’Urto, 25/01/2015

Intervista a cura di Giambattista “Sancho” Santoni.

PRESENTAZIONI DI FEBBRAIO

Sabato 6 febbraio

PARMA

h. 17, Oratorio Novo della Biblioteca civica

Vicolo Santa Maria

con Wu Ming 4, Ilaria La Fata e Carlo Varotti

A cura del Centro studi movimenti

Biblioteche del Comune di Parma

9 febbraio

PESARO

h.18,30, Libreria Il Catalogo

Via Castelfidardo, 60

con Wu Ming 2, Jacopo Nacci e Lucia Tonti

17 febbraio

VERONA

h. 17, Biblioteca civica

via Cappello 43

A cura della Libreria Gulliver

con Wu Ming 2 e Beppe Muraro

18 febbraio

PISTOIA

h. 18.30, Lo Spazio di via dell’Ospizio

Via dell’Ospizio, 26

con Wu Ming 2

24 febbraio

TORINO

h. 18, Laboratorio autogestito Manituana

Via Sant’Ottavio 19bis

con Wu Ming 1, Enrico Manera e Mariano Tomatis

28 febbraio

CREMONA

h. 19, Circolo Arcipelago

via Speciano, 4

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Ciao. Ho sentito Wu Ming 2 a Pesaro alla presentazione di L’invisibile ovunque

e c’è una cosa che sto pensando dal giorno dell’incontro

(è una cosa che esula un po’ dal libro in realtà)

Capisco bene perché uno come Adelmo Cantelli parte volontario per la guerra.

Capisco meno perché uno come De Chirico lo fa.

Ma ancora meno perché uno come Modigliani si propone come volontario in Francia nella Legione Straniera (non lo accettano solo perché aveva la TBC)

E ora, proprio in questo momento, leggo che anche uno come Ernst Ludwig Kirchner parte volontario! Un espressionista tedesco, uno tra i fondatori di Die Brücke, gente che ha fatto del “naturalismo” la sua vita (potremmo quasi definirli degli hippy ante-litteram), gente che fuggiva da tutte le regole artistiche precostituite per fondare una propria poetica nuova e rivoluzionaria. Uno così, va in guerra, coi tedeschi, volontario.

Questo mi fa credere che la propaganda fosse fortissima e avesse una presa eccezionale sulle persone, su tutte, anche su quelle istruite. E mi fa anche pensare che la sveglia che è arrivata a questi la prima volta che si sono trovati sul campo di battaglia è stata durissima.

Infatti De Chirico passa tre anni a Ferrara, Kirchner dopo un anno viene riformato per problemi neuro psichici (e sappiamo che poi si suicida). Questo non mi stupisce. Mi stupisce che siano partiti volontari. E mi stupisce anche pensare alla loro provenienza: italiani, francesi, tedeschi, tutti fanno lo stesso errore.

O forse era un’umanità molto diversa da quella che conosciamo oggi.

Non era soltanto questione di propaganda. Per molti volontari di estrazione borghese si trattò di un atto di rottura con il vecchio mondo, una sorta di rivolta all’ipocrita Belle Epoque che avevano alle spalle e alle sue convenzioni. La guerra era un’occasione di rinnovamento per l’Europa, un grande evento al quale bisognava partecipare. Poi in alcuni contesti, ad esempio la Gran Bretagna, si sviluppò una pressione sociale fortissima: quando tutti andavano ad arruolarsi, rimanersene a casa era “da vigliacchi” e solo una formazione ideologicamente molto forte, molto strutturata, poteva portare un giovane a non partire e a subire l’ostracismo sociale, famigliare, ecc. Insomma quello della grande ondata di arruolamento dell’estate del 1914, cos come quello di molti intellettuali e artisti, è un fenomeno complesso.

Grazie mille per la risposta! Credo che il centro sia proprio lì: “La guerra era un grande evento al quale bisognava partecipare”. A questo punto sarà ancora più interessante saperne di più di quanti riuscirono, grazie alla loro formazione molto strutturata e ideologicamente forte, a parare in Svizzera!

La scelta della Svizzera non era così semplice per diversi fattori, non ultimo quello economico. Inoltre la colonia italiana presente nel paese elvetico al momento dello scoppio del conflitto, così come i membri del partito socialista, subì una scissione. Furono pochi a rimanere pacifisti, neutralisti o ancor meno furono gli internazionalisti pacifisti. Ad esempio una parte consistente di quelli riparatasi in Svizzera dopo la “Settimana rossa” si arruolò nel Battaglione garibaldino in Francia nel 1914, per difendere gli ideali mazziniani, repubblicani e democratici che essa rappresentava. Sulle motivazioni che portarono molti giovani borghesi a partire come volontari ha scritto un ottimo libro Elena Papadia “Di padre in figlio. La generazione del 1915” che mi permetto di consigliare.

“Un poeta necessariamente risolve ogni problema proponendo un’arte poetica”*

[*Le parole sono dello stesso Ungaretti, tratte dalla prefazione all’edizione italiana di “Eupalino” di Paul Valéry]

Il 2 Marzo 2016 ho assistito all’incontro con i Wu Ming, organizzato presso l’Università degli Studi di Milano, per la presentazione de “L’invisibile ovunque” in cui Wu Ming 2 e Wu Ming 4 hanno introdotto alcune tematiche relative alla “narrazione” della Grande Guerra e all’immagine distorta che la mistificazione metodica di quest’ultima ha prodotto nella memoria collettiva.

Nel suo intervento Wu Ming 4 ha sottolineato come nella letteratura italiana, a differenza di altre europee, ci sia una mancanza di narrazione sincronica della guerra e i racconti che ne sono fatti vengano composti tutti in anni successivi (partendo dai tardi anni ’20/primi anni ’30). Fa eccezione, forse, la poesia, di cui Wu Ming 4 ha citato Rebora come esempio virtuoso, contrapponendolo ad Ungaretti che, pur essendo stato soldato e avendo composto “in trincea” (e addirittura dal fronte ha curato la prima edizione del suo Porto sepolto, uscita nel 1916), sembra aver volutamente escluso la Guerra dalle sue poesie, arrivando tutt’al più a lambirla in componimenti come “Fratelli”.

In particolare citava “Fiumi”, di cui la datazione e la collocazione geografica (rese esplicite nel volume dall’autore stesso) ci dicono essere stata composta sull’Isonzo proprio nel bel mezzo degli scontri della Sesta Battaglia che vi si è combattuta. Viste le premesse ci si aspetterebbe di veder irrompere nella poesia la guerra in tutta la sua crudezza, invece quello a cui ci troviamo davanti è la scena di un bagno che assume i connotati del rituale di purificazione (e che addirittura si conclude con la ritrovata armonia di Ungaretti che si riconosce “docile fibra dell’universo”) e innesca un viaggio a ritroso nella memoria le cui tappe sono scandite dai fiumi che hanno segnato la vita del poeta. Wu Ming 4 ha attribuito questo silenzio ad una precisa scelta ideologica e presa di posizione del poeta.

Questa considerazione mi ha suscitato una domanda/riflessione che, per esigenze di tempo e per evitare di monopolizzare lo spazio concesso al dibattito, non ho espresso al momento, ma dopo essere corso a verificare date e fonti (onde evitare qualche tiro mancino di una memoria che fa acqua da tutte le parti e per puntellare la mia idea con qualche riferimento e citazione concreta) e dopo aver cercato di raccogliere le idee per dare al tutto una forma intelligibile, approfitto di questo spazio (dietro suggerimento di Wu Ming 4, che ringrazio per la disponibilità) per sottoporla:

Premetto di non voler fare una difesa a spada tratta di Ungaretti del quale, pur provando una certa simpatia nei confronti di alcuni atteggiamenti e caratteristiche a livello umano, non condivido numerose scelte e idee politiche e civili. La mia vuole essere una considerazione esclusivamente poetica, scaturita da quanto è stato detto riguardo al silenzio, all’assenza della Grande Guerra nelle sue poesie del periodo.

Quegli anni, quelli in cui vedono la luce le poesie del Porto sepolto (1916) e dell’Allegria di naufragi (1919), sono anni in cui Ungaretti comincia un lavoro di riformulazione del linguaggio poetico che si renderà evidente in caratteristiche fondamentali che investono tre diversi campi del medium espressivo poetico: lessico, retorica e ritmo.

La manifestazione più lampante è l’incessante lavoro, al limite dell’ossessivo, di scavo, scarnificazione, eliminazione che conduce sulle sue poesie. Il testo si riduce al minimo, il ritmo è frantumato in una maniera che non conosce precedenti a causa dei brevissimi “versicoli” che il poeta adotta e i contenuti diventano a tratti oscuri, indecifrabili non a causa del lessico (che è assolutamente piano, colloquiale, vivo e parlato) ma dell’uso sempre più assolutizzante della metafora che, mentre va via via perdendo il suo referente esplicito, non è più simbolo, ma quasi visione, trasposizione semiotica del peculiare codice psico-emotivo del poeta. In un contesto espressivo così connotato è evidente come il “non detto”, i silenzi assumano un’importanza fondamentale, quasi preponderante rispetto alla comunicazione esplicitata. D’altra parte, è una caratteristica imprescindibile della poesia contemporanea tutta il sacrificare la narrazione in favore della suggestione.

Se da una parte questa cifra espressiva sembra naturale modulazione del dettato poetico, connaturata ad Ungaretti sin dall’esordio (e da alcuni è stata attribuita alla formazione peculiare di questo poeta che, avendo trascorso gli anni di formazione fra l’Egitto e Parigi, non ha avuto l’obbligo di confrontarsi con l’ingombrante tradizione poetica italiana degli anni precedenti con cui hanno dovuto fare i conti i suoi colleghi), è pur vero che poco sappiamo dei veri esordi, della produzione precedente alla metà degli anni ’10, dispersa sulle pagine di qualche rivista egiziana e praticamente irrecuperabile, e non siamo in grado di escludere che ci sia dietro queste scelte stilistiche una buona dose di volontarietà, di scelta. In questo senso ha quasi un valore programmatico, di dichiarazione di poetica, il testo della lirica che dà il titolo alla prima silloge di Ungaretti:

IL PORTO SEPOLTO

Vi arriva il poeta

e poi torna alla luce con i suoi canti

e li disperde

Di questa poesia

mi resta

quel nulla

d’inesauribile segreto

La poesia è quindi viaggio esperienziale che si traduce in “inesauribile segreto”, ineluttabile silenzio che esclude ogni possibilità di racconto e da cui al più si può far trapelare qualche suggerimento d’emozione. In quest’ottica il silenzio del poeta risulta più comprensibile.

E forse non è una teoria del tutto campata in aria se si getta uno sguardo alle lettere che Ungaretti scrive dal fronte a Gherardo Marone [raccolte nel volume “Lettere dal fronte a Gherardo Marone (1916-1918)”, Milano, Mondadori, 1978] in cui il dramma della Guerra è tutt’altro che assente. Nella lettera del 23/4/16, all’amico che lo esorta a inviargli delle poesie da pubblicare sulla propria rivista “La Diana”, Ungaretti risponde: “…non ho coraggio di mandare. Dopo la guerra, se non mi uccidono, c’incontreremo. […] Ho deciso oggi – dopo aver molto pianto – quel terribile pianto che non si scioglie – che sempre più ti pietrifica dentro – di rimanere in silenzio.”

É il poeta stesso a dircelo qui: di fronte all’orrore, al dolore, allo shock della guerra, le parole si pietrificano dentro come il pianto. Quali possibilità rimangono allora per sopravvivere, per reagire? Di fronte a tanto dolore insensato, alla morte sempre incombente, non resta che aggrapparsi alla vita come ci rivelano le parole di “Veglia”:

Una intera nottata

buttato vicino

a un compagno

massacrato

con la sua bocca

digrignata

volta al plenilunio

con la congestione

delle sue mani

penetrata

nel mio silenzio

ho scritto

lettere piene d’amore

Non sono mai stato

tanto attaccato

alla vita

Un fuga dalla guerra, quindi. Un tentativo di salvarsi, individuale come quelli dei personaggi de “L’invisibile ovunque” (così sono stati definiti durante l’incontro, in contrapposizione a romanzi precedenti dei Wu Ming dove la lotta per la salvezza era un’esperienza collettiva), ma che mi ha fatto pensare anche alla fuga dal campo di prigionia per scalare il monte Kenya raccontata in “Point Lenana”, un gesto apparentemente insensato, ma che rivela come solo l’aggrapparsi alle semplici abitudini, agli amori e alle passioni possa permettere di sopravvivere allo straniamento e alla disumanizzazione di esperienze come la guerra e la prigionia.

E se è vera anche per Ungaretti quella corrispondenza, quell’identità (dal sapore misto di condanna esistenziale e di suprema vanità) che vale per tanti autori fra poesia e vita e, anzi, arriva a dichiarare la prima più reale della vita stessa, non sorprende ritrovare nelle poesie di Ungaretti quelle immagini di riti purificatori, di armonia, di vita che a primo approccio potevano sembrare così incongrue.

Non possiamo individuare allora, proprio in quei silenzi, in quel volontario tacere, la muta e impotente testimonianza della guerra?

Inoltre, sottraendola dal contenuto per trasferirla sulla forma, sul medium (attraverso quei versi spezzati, quella scarnificazione sino all’osso del discorso, quel “dire” senza “raccontare”), non diventa la guerra stessa un “filtro” che pervade qualunque forma di comunicazione, di discorso poetico, di testimonianza di vita rendendola (pur non immediatamente percepibile) onnipresente?

Insomma, giocando con uno scarto sinestetico sul titolo del romanzo dei Wu Ming, non si potrebbe arrivare a dire che la guerra nella poesia di Ungaretti sia “l’indicibile ovunque”?

[Prima di congedarmi vorrei fare una confessione e due scuse. La confessione è che non sono ancora riuscito a leggere “L’invisibile ovunque” (sono un laureando che negli ultimi mesi ha sacrificato gran parte del suo tempo sull’altare della tesi): mea culpa, ma rimedierò al più presto. Ad ogni modo questo è il motivo per cui gli unici riferimenti che ho fatto ai contenuti del libro sono relativi a quanto avete citato voi stessi all’incontro. Mi scuso, invece, per essermi dilungato così tanto nell’esporre questa mia riflessione e nell’impostazione un po’ rigidina e accademica: è un brutto vizio che, a volte, i laureati in lettere freschi di aula impiegano un po’ di tempo a scrollarsi di dosso. Mi scuso infine, essendomi affidato solo alla memoria nel riassumere e citare gli interventi dell’incontro, se andando a braccio mi siano scappati qualche imprecisione, dimenticanza o fraintendimento. Spero di non avervi tediato troppo e di ricevere una vostra risposta!]

Innanzi tutto grazie per esserti “dilungato”. Questo mi dà l’opportunità di inquadrare meglio la questione che ho affrontato durante l’incontro alla Statale di Milano. Però significa che anch’io dovrò dilungarmi un po’…

Dico subito che il mio non voleva essere un processo alle intenzioni di Ungaretti. E non ho alcun dubbio che le sue scelte stilistiche siano frutto di una posizione poetica elaborata, meditata, basata, come dici, sul non detto, sull’indicibile ovunque della guerra (bella definizione).

Per farmi capire voglio fare un esempio tratto dalla pittura. Il mio concittadino Giorgio Morandi, durante la seconda guerra mondiale, dipingeva bottiglie e nature morte, e forse perfino in quella scelta si potrebbe leggere in controluce l’indicibilità dell’orrore. Io però preferisco Guernica di Picasso. E non è tanto una questione di gusti o di didascalicità dell’arte, quanto di impatto culturale.

Venendo a Ungaretti, pur non essendo un esperto di poesia, credo di poter condividere la tua analisi circa le sue scelte di poetica. Ma il punto è che il risultato non cambia. In altri paesi europei si scrivevano altre cose, altre poesie, che avevano un portato critico infinitamente più pesante e impattante. E che soprattutto l’hanno avuto dopo, nella riflessione che è seguita al gigantesco trauma generazionale. Non a caso quei poeti hanno poi scritto anche i loro memoriali di guerra. Viceversa i nostri letterati soldati, rimasti afasici per via della censura di regime, sono anche rimasti bloccati nell’impasse del protagonista di “Un anno sull’altipiano” di fronte al generale Leone (il brano che ho letto alla Statale), ovvero incagliati nelle proprie contraddizioni, senza la possibilità ma nemmeno la necessità di affrontarle.

Laddove Ungaretti perimetra l’orrore senza entrarci dentro e agisce per sottrazione e allusione, i War Poets inglesi mostrano la crudezza della guerra e la denunciano nella sua assurdità.

Ungaretti è lirico, loro sono realistici, guardano l’orrore negli occhi, e sono i bulbi bianchi, buttati all’indietro di un morto soffocato dal gas. Le loro poesie sono dense di dettagli fisici, materiali, di sangue, polvere e frattaglie. E di riflessioni acute, come quella che citavo nel mio intervento, nella poesia di Rosenberg “Break of A Day in The Trenches” (http://www.poemhunter.com/poem/break-of-day-in-the-trenches/), laddove il poeta descrive un “queer sardonic rat” che gli sfiora la mano e immagina che presto farà lo stesso con una mano tedesca e lo avverte che da ambo le parti gli sparerebbero addosso se sapessero delle sue “cosmopolitan sympathies”.

O ancora pensiamo alla descrizione vivida dell’attraversamento della Terra di Nessuno nella lunga poesia dal titolo emblematico “Dead Man’s Dump” (http://www.poetryfoundation.org/poem/176849)

Rosenberg, che non era figlio di immigrati italiani al Cairo e non aveva vissuto a Parigi, ma era figlio di immigrati ebrei russi a Bristol e cresciuto nell’East End di Londra, e non si arruolò volontario per patriottismo, ma per bisogno, non parlava di sé, del suo essere in guerra, della sua resistenza individuale, ma della guerra stessa come esperienza di una generazione (e forse nel suo caso perfino di una classe).

Suggerisco anche un confronto tra la citata “Veglia” di Ungaretti e una poesia di Graves che si intitola “The Dead Boche” (http://www.bartleby.com/120/19.html). Dove Ungaretti in trincea trova un commilitone morto e quella vista diventa per contrasto la spinta ad attaccarsi alla vita come non mai, Graves in trincea trova un crucco morto, e quella vista orripilante è “una cura per la sete di sangue”. Ancora una volta la poesia dei War Poets si volge verso la denuncia della propaganda bellica, della disumanizzazione, e l’empatia scatta con il nemico. Un nemico che in Ungaretti – tutto rivolto al sé – rimane invece ineffabile.

Se le poesie di Ungaretti avessero denunciato la guerra e non soltanto l’umana sofferenza in guerra, sarebbe stato possibile per lui ricevere incarichi lavorativi e prebende dal regime fascista (lavorò per giornali e ministeri)? O che Mussolini scrivesse la prefazione a “Il porto sepolto” l’anno dopo la marcia su Roma? E’ chiaro che no. Questo non significa affatto attribuire alla poetica di Ungaretti motivazioni opportunistiche, ma certo spiega perché il poeta poté sopravvivere al regime e perfino conviverci. Perché la sua poesia non mette in discussione alla radice l’esperienza vissuta come fatto storico, come parte di un’esperienza più vasta. E, perdonami, ma in Ungaretti non è nemmeno cantato il gesto di evasione individuale di un Felice Benuzzi, con la sua fuga sul monte Kenya. Anzi, c’è piuttosto un’accettazione fatalistica del grande sconvolgimento, del proprio essere appesi come foglie d’autunno, con l’unica opzione di “rimanere in silenzio”, ammutolito dall’orrore, come confessa nella lettera privata che citi.

Ebbene, altri artisti (pensiamo anche ai pittori, come Nash, Nevinson, Wadsworth) non rimasero zitti, cercarono accanitamente le parole e le trovarono. E dissero, con Owen, che il motto oraziano “Dulce et decorum est pro patria mori” era una “Old Lie”, una vecchia bugia (http://www.warpoetry.co.uk/owen1.html). Mussolini non avrebbe mai scritto la prefazione a una loro raccolta di poesie.

Così, la vita di chi, tra loro, sopravvisse fu segnata da un conflitto assai più drammaticamente vissuto, proprio perché portato in superficie fin dall’inizio. Il poeta Sassoon, nel 1917, scrisse una celebre lettera allo Stato Maggiore britannico in cui denunciava l’insensatezza della conduzione della guerra. Finì sotto corte marziale e si salvò dal carcere soltanto perché l’amico poeta Graves testimoniò davanti alla commissione giudicante inventandosi che Sassoon era affetto da nevrastenia, da shell shock, insomma che non ci stava con la testa. Quando molti anni dopo Graves confessò quello che aveva fatto, scrivendolo nel suo memoriale, “Addio a tutto questo”, Sassoon ruppe l’amicizia e non volle mai più avere a che fare con lui.

Ancora uno spunto. Perfino nell’opera di un autore apparentemente lontano le mille miglia dal milieu dei War Poets come J.R.R.Tolkien, la cui opera getta le radici nell’esperienza della Prima guerra mondiale, si trova traccia di quel moto di condivisione umana con il nemico al netto della propaganda bellica. Quando lo hobbit Sam Gamgee assiste alla sua prima vera battaglia gli sorge un pensiero che si fatica a non immaginare tratto dall’esperienza dell’autore nelle trincee:

“Poi improvvisamente un uomo cadde proprio dall’orlo della loro conca, quasi sulle loro teste, piombando fra gli esili arbusti. Giacque immobile nelle felci a pochi passi di distanza, bocconi, con frecce dalle verdi piume che gli trafiggevano il collo appena più in basso del collare d’oro. I suoi abiti rossi erano laceri, la cotta di piastrine d’ottone strappata e deforme, le nere trecce adorne d’oro fradice di sangue. La bruna mano stringeva ancora l’elsa di una spada rotta.

Era per Sam la prima immagine di una battaglia di Uomini contro Uomini, e non gli piacque. Era contento di non poter vedere il viso del morto. Avrebbe voluto sapere da dove veniva e come si chiamava quell’Uomo, se era davvero di animo malvagio, o se non erano state piuttosto menzogne e minacce a costringerlo a una lunga marcia lontano da casa; se non avrebbe invece preferito restarsene lì in pace…”

Il Signore degli Anelli, libro IV, cap.IV.

Insomma, se la Prima guerra mondiale è stata un’esperienza che ha cambiato la faccia di un continente e traumatizzato una generazione, io fatico a trovare in Ungaretti una vera indagine poetica dell’orrore e una denuncia di ciò che lo produsse. E questo è vero soprattutto se lo confrontiamo con chi invece si impegnò a farlo, al di là dell’apprezzamento che possiamo avere per le poesie dell’uno o degli altri.

Spero di essermi spiegato meglio. Grazie per la pazienza.

[…] Il secondo brano compare nelle memorie di Carlo Salsa, pubblicate nel 1924 con il titolo Trincee. (Confidenze di un fante). Salsa era nato ad Alessandria, nel 1893. Combatté per quindici mesi sul Carso col grado di tenente e venne fatto prigioniero nel maggio 1917. Dopo la guerra ha continuato a scrivere, è stato direttore generale della SIAE, ha partecipato alla sceneggiatura de La Grande Guerra di Monicelli […]