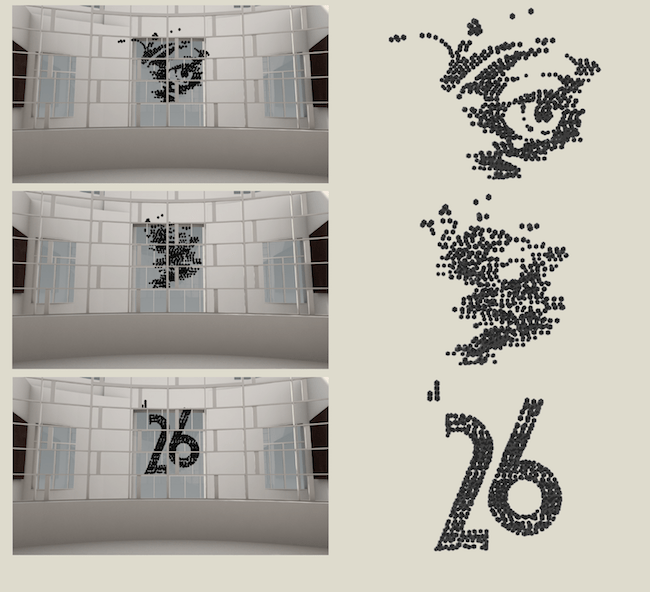

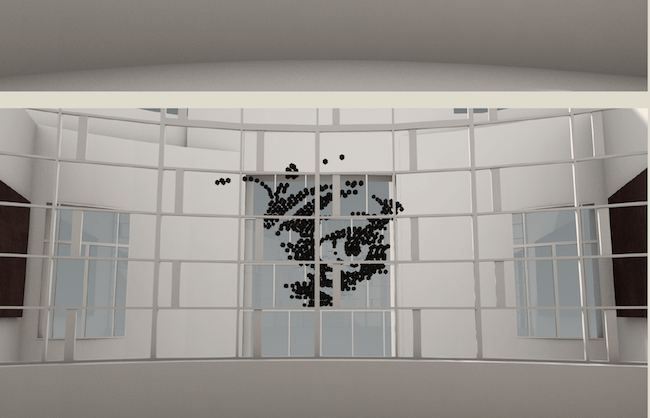

Dettaglio dalle tavole del progetto museografico per l’ex-Casa del Fascio di Predappio: l’«installazione morfica».

Note su Predappio, il progetto di museo nell’ex-Casa del Fascio, i monumenti, la violenza neofascista, la Legge Fiano e altro

di Wu Ming 1

[Se non hai letto le prime due puntate, sono qui: 1 – 2]

INDICE DELLA TERZA PUNTATA

6. Il metodo e il (de)merito

7. Generatore automatico di clichés «post-antifascisti»

- 7a. Genesi della submacchina

- 7b. «Il fascismo è finito settant’anni fa»

- 7c. «Troppo a lungo si è taciuto di…»

- 7d. «Il fascismo ha fatto anche cose buone»

- – Le politiche sociali

- – «Non c’era criminalità»

- – «Le cose funzionavano»

- – La bonifica dell’Agro Pontino

- – Guarda che bella la Casa del Fascio

8. Architettura e monumenti del regime: un dibattito falsato

9. Un progetto museografico ambiguo e sciatto

- 9a. L’importanza di tenere il culo in strada

- 9b. Il mostro della lacuna nera

- 9c. Se c’è qualcosa che non c’entra è la Germania

6. Il metodo e il (de)merito

È orribile doversi occupare dei fascisti, di chi li sdogana, di chi li corteggia, di chi ci beve lo spritz assieme. Si vivrebbe meglio, senza tutti costoro, senza doverne scrivere. Negli anni scorsi, in effetti, molti hanno proposto di ignorarli: non ragioniam di lor ma guarda e passa, «non abbassiamoci al loro livello», «se li contesti gli fai pubblicità» ecc. Una fallacia logica dietro l’altra, per una linea di condotta nefasta.

«Non mi abbasso al loro livello». Come i bimbi che si coprono gli occhi e credono che, così facendo, il mondo intorno scompaia. Mentre non si ragionava di lor, i fascisti suonavano il piffero e si tiravano dietro la gente. Lasciando fare i fascisti — o addirittura isolando chi li contrastava, magari ripetendo, senza capirla minimamente, una frase di Pasolini sul «fascismo degli antifascisti» — si è permesso loro di allargarsi e conquistare spazi.

Anfitrione.

Quanto alla «pubblicità», non gliel’hanno fatta i contestatori. Al contrario, contestando i fascisti si è spesso riusciti a privarli di agibilità, tribune e riflettori, a far saltare iniziative, anche a spingerli verso grottesche figure di merda. Visibilità pure quella, certo, ma non quella che si erano auspicati.

No, a far loro pubblicità, ad amplificarne i messaggi a dismisura, a renderli glamorous è stata la televisione, sono stati i talk show. Quelli di tutte le reti, ma soprattutto quelli de La 7, che negli ultimi anni è diventata un bivacco di manipoli. Bivacco diurno e serale, ospitale e confortevole. A stendere il tappeto sono stati i conduttori criptofascisti, ma anche quelli «democratici», che hanno accolto nei loro salotti duci e ducetti dell’ultradestra, capicenturia del razzismo «civico» organizzato, führer del fascioleghismo, “dialogando” con loro, e mentre “dialogavano”, ogni loro gesto, ogni mossetta, ogni espressione diceva: «Ammiratemi, guardate come sono aperto e liberale, guardate fin dove mi spingo nel confronto democratico», e al tempo stesso: «Non cambiate canale, guardate che razza di freak vi sto mostrando, tra poco dirà qualcosa di oltraggioso, s’alzerà un polverone, stasera faccio uno share della madonna, per commentare usate il solito hashtag».

Ma col tempo i freak sembrano sempre più «normali», e i polveroni non s’alzano più ma gravano sui discorsi e non vanno via, sono perenni, come cappe di smog. Ospitare fascisti diviene consueto, la loro presenza si adagia nella sfera dell’ordinario e così anche i loro discorsi sono potenzialmente accettabili. Ovvero: criticabili, ma legittimi.

Dumini, il capo della squadraccia che uccise Giacomo Matteotti.

E no, questo lugubre spettacolo non può difendersi invocando il «diritto di cronaca», o l’«inchiesta». Se fossero esistiti i talk-show nei giorni del delitto Matteotti, avrebbero invitato Dumini e diviso gli ospiti tra pro e “contro” l’omicidio. Non è «diritto di cronaca», non è giornalismo, è (absit iniuria) teatro. E, da che mondo è mondo, quando a teatro lo spettacolo fa schifo, si lanciano i pomodori. O peggio.

Intanto, fuori da quei salotti, i camerati aggrediscono, accoltellano, talvolta uccidono. Centinaia di aggressioni negli ultimi anni, e sono solo quelle denunciate, quelle che hanno meritato perlomeno un trafiletto, un titolo di giornale locale. Storie che nei talk-show non ci arrivano, e se arrivano, passano fugacemente, in un “servizio”, poi si dà di nuovo la parola al ducetto di turno, assiso in studio, per consentirgli di svicolare, cambiare argomento, imporre la sua agenda.

Non contrastare i fascisti; lasciarli parlare; citare una frase di Voltaire che Voltaire non ha mai scritto… Una linea non solo nefasta, ma gretta, perché da privilegiati, da inabili alla solidarietà: molte persone, infatti, non possono permettersi di «ignorare» il fascismo, perché è il fascismo a non ignorarle, le va a cercare, le colpisce. Soprattutto loro vivrebbero meglio, senza i fascisti e i loro reggimoccolo.

È orribile, è schifoso doversi occupare dei fascisti. Non conosco nessuno che lo faccia volentieri. Se non ci fossero i fascisti, avremmo più tempo, più concentrazione per affrontare altre urgenze. Urgenze enormi, mondiali: lo sconvolgimento climatico già in corso, le siccità e carestie, la crisi idrica globale, l’esaurimento delle risorse, la devastazione del territorio, le guerre e gli esodi che tutto questo provocherà… Tutti disastri causati dal capitalismo, il modo di produzione più cieco, predatorio e di corto respiro che sia mai esistito sul pianeta.

Ma… è proprio questo il punto! Il fascismo è un dispositivo che fabbrica a ciclo continuo falsi problemi — e false soluzioni a quei problemi, quindi false al quadrato. Il fascismo è una «macchina mitologica» che produce bufale diversive, descrive nemici fittizi, addita capri espiatori. Il fascismo intercetta pulsioni ed energie — malcontento, voglia di gridare, di ribellarsi, di organizzarsi, di fare cose insieme — e le incanala in conflitti surrogati, sperperandole, dissipandole. Cos’altro sono le barricate contro l’arrivo in paese di profughi (spesso minorenni), cos’altro sono le mobilitazioni contro la «teoria del gender», il «Piano Kalergi», «le ONG», lo ius soli che avvierà la «sostituzione etnica», i «35 euro al giorno agli immigrati»? Cos’altro sono i demenziali complottismi su Soros (l’ebreo!) che paga tutto e tutti, cos’è tutto questo, se non anticapitalismo deviato e aberrato?

Sempre attuale la massima di August Bebel: «L’antisemitismo è il socialismo degli imbecilli». Il razzismo è l’anticapitalismo di chi è reso imbecille dalla macchina mitologica fascista.

Il fascismo propaganda una falsa rivoluzione: blatera di «mondialismo», di «poteri forti», di «plutocrazie», di oscuri complotti «là in alto», ma — guardacaso — colpisce sempre in basso. Se la prende coi deboli, coi marginali, coi più sfruttati e ricattabili, con le minoranze, i “disturbanti”, gli incollocabili, perché la sua “rivoluzione” è un mascheramento della guerra tra poveri: guerra dei poveri contro i più poveri, dei penultimi contro gli ultimi, del ceto medio pavido d’impoverirsi contro il ceto medio già impoverito, e del ceto medio impoverito contro la working class — che è sempre più multietnica e meticcia, quindi a maggior ragione!

Il fascismo chiama a una guerra vicaria che impedisca di combattere quella vera, la guerra dal basso verso l’alto. Era così nel 1919, è così adesso e sarà così nel 2019, perché il fascismo serve a quello, da sempre, il sistema capitalistico lo ha generato ad hoc. Il fascismo fu fondato (anche) da ex-rivoluzionari che seppero usare il linguaggio della rivoluzione per fare la controrivoluzione. La stessa parola «fascio» fu rubata al movimento operaio.

Il fascismo chiama a una guerra vicaria che impedisca di combattere quella vera, la guerra dal basso verso l’alto. Era così nel 1919, è così adesso e sarà così nel 2019, perché il fascismo serve a quello, da sempre, il sistema capitalistico lo ha generato ad hoc. Il fascismo fu fondato (anche) da ex-rivoluzionari che seppero usare il linguaggio della rivoluzione per fare la controrivoluzione. La stessa parola «fascio» fu rubata al movimento operaio.

Riempiendosi la bocca di “rivoluzione”, i fascisti distrussero ogni organizzazione rivoluzionaria, uccidendone i membri o costringendoli all’esilio, facendo piazza pulita per conto dei poteri costituiti. Parlando del «popolo lavoratore» e ostentando pose “antiborghesi”, si fecero pagare dalla grande borghesia per colpire, sovente uccidere, i rappresentanti dei lavoratori. Cialtroni in ogni fibra del loro essere, continuarono a baloccarsi con vuoti proclami “anticapitalistici” anche molto dopo la presa del potere, a regime consolidato, quando il fascismo era ormai la forma politica del capitalismo italiano e il braccio politico di Confindustria. Lo ha raccontato nel modo migliore non un marxista, ma un liberale, Ernesto Rossi, nel suo classico I padroni del vapore. La collaborazione fascismo-Confindustria durante il ventennio (1955, ripubblicato da Kaos nel 2001).

Il fascismo è un fascio di false soluzioni a problemi veri falsificati. False soluzioni che retroagiscono sui problemi veri, aggravandoli.

È necessario capire come funziona la macchina mitologica fascista, sfatando gli equivoci che la circondano e smontando le narrazioni tossiche che produce. Bisogna imparare a contrastarla sempre meglio, per impedire o almeno rendere più difficile la cattura di energie conflittuali e il loro dirottamento su lotte surrogate, lotte che separano il «noi» dal «loro» in modi truffaldini e malati, lotte che dividono chi dovrebbe invece unirsi, che fanno perdere tempo prezioso.

Per quanto sia controintuitivo, non ci si può occupare al meglio di cambiamento climatico, o di lotta alle grandi opere inutili, o di lotte nel mondo del lavoro, se non ci si occupa anche del fascismo. Contrastare il fascismo non è occuparsi di un diversivo, ma della macchina che produce i diversivi, per distruggerla.

Non può esserci anticapitalismo senza antifascismo.

La querelle su Predappio e l’eventuale museo del fascismo, con tutto il demerito dell’operazione e i demeriti dei suoi propagandisti, ha il merito di offrirci una sintesi di quasi tutti i clichés e gli elementi narratossici prodotti dalla macchina mitologica. È un utilissimo “studio di caso”. Analizzandolo, si vede come le fallacie logiche, le aporìe, i paralogismi tipici del discorso fascista influenzino anche i discorsi di chi fascista non è, ma — ed è il minimo che si possa dire — ha tenuto la guardia bassa nei confronti del «post-antifascismo».

Il museo del fascismo di Predappio, prima ancora di esistere, è già a suo buon diritto una submacchina mitologica. Che genere di submacchina? Beh, è un…

7. Generatore automatico di clichés «post-antifascisti»

«Personally, I find it is significant that the Predappio question has in a way inverted the order of the issues to be addressed, by forcing us to discuss the location of the museum before even discussing the reasons for establishing such a museum […]» Giulia Albanese, The Memory of Fascism Beyond Predappio

7a. Genesi della submacchina

Al principio, anche qui, si è sostituito un problema con un falso problema. Che non sarebbe stato falso in assoluto, ma era un problema locale, da affrontare in subordine, non per primo. Mettendolo in cima alla lista delle priorità, lo si è reso un falso problema.

Il problema del neofascismo, del quale la situazione a Predappio è un epifenomeno, è stato sostituito dal problema minore del che fare a Predappio e per i predappiesi.

Un dilemma che è principalmente di Frassineti e dei suoi elettori — «come smarcarci dai commerci neri senza perdere i soldi che fanno arrivare in paese?» — è stato presentato come un’urgenza di tutti noi, da affrontare al più presto con pubbliche iniezioni di milioni di euro.

In certe perorazioni, il focus si è ulteriormente ristretto. Ad esempio, si è giustificato lo stanziamento di quei milioni citando le esigenze di imprecisati «storici romagnoli». Nel cantare a priori le lodi del progetto in quanto grande occasione per la public history italiana, lo storico Serge Noiret ha scritto:

«Parlando con molti amici storici romagnoli, si capisce quanto sia importante per loro fare in modo di potere contribuire in prima persona e sul loro territorio a mantenere viva la conoscenza del passato traumatico del fascismo.»

Un puntello alquanto debole, per una supposta emergenza di portata nazionale e dimensione epocale. E debole due volte, perché svariati storici romagnoli, col passare del tempo, hanno maturato una sincera avversità al progetto.

Serge Noiret

Ma, in effetti, forse sono altri storici, non gli amici di Noiret, quelli dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena che pochi giorni fa hanno diffuso un certo comunicato; un testo che, per nettezza e asperità di giudizio nei confronti anche dell’Istituto Parri di Bologna, ha pochi precedenti nel network ex-INSMLI. Il comunicato è firmato anche da Fondazione Lewin, Associazione Mazziniana Italiana, ANPI Forlì-Cesena, CGIL Forlì, Associazione Luciano Lama e Unione degli Universitari. Ne cito alcuni estratti, sottolineature mie:

«[…] Sono stati nominati un comitato scientifico e un gruppo di lavoro, dove non hanno voce, in nessun modo, le realtà associative, culturali e sociali, del territorio forlivese e romagnolo […]

Rileviamo che l’intera operazione è stata portata avanti con una impronta dirigista da un pugno di persone, senza che si aprisse un confronto costruttivo con il territorio, sull’impostazione e i contenuti del “museo” e sul contesto, particolarmente delicato, in cui esso sorgerà.

Pochi giorni fa, il 28 ottobre, circa 2.000 fascisti, la maggior parte in camicia nera, hanno sfilato per Predappio, riempiendo poi tutti i ristoranti della vallata. Appare grave la noncuranza con cui amministratori e progettisti continuano ad affrontare il problema del contesto in cui il “museo” nascerà.

In queste condizioni, il progetto di Centro di documentazione, anziché essere una risorsa per lo sviluppo culturale e sociale del Forlivese e della Romagna, una opportunità di crescita per studenti e ricercatori italiani e stranieri, rischia di essere un clamoroso autogoal servito su un piatto d’argento a un turismo di nostalgici e di “curiosi”.

Le realtà associative e culturali firmatarie di questo comunicato avrebbero potuto e voluto dare suggerimenti e indicazioni, porre in evidenza criticità e contraddizioni, se ci fosse stato un confronto democratico e plurale. Ma così non è stato, e non abbiamo quindi intenzione di sostenere, o avallare con il silenzio, una condotta che non ci convince e che troviamo pericolosa.»

Male impostata sin dall’inizio, la faccenda non poteva che ingarbugliarsi. A una martellante campagna mediatica incentrata sul personaggio Frassineti «solo contro tutti» — quando semmai è male accompagnato contro molti — non poteva che corrispondere un metodo opaco e verticistico.

Nel mentre, i portentosi sfondoni che punteggiavano la propaganda pro museo hanno dato adito a ogni sorta di fraintendimento.

Scusatemi se ricorro ad allegorie, ma sono uno scrittore: il vortice di discorsi, espedienti, benaltrismi, svicolamenti, tatticismi, aspettative esagerate, intrecci di secondi e terzi fini, ragionamenti fallati intorno al progetto forma quella che — ispirandomi a Furio Jesi — chiamo una «submacchina mitologica», un dispositivo retorico che dipende dal funzionamento della macchina mitologica fascista, e opera sputando a getto continuo clichés post-antifascisti.

Scusatemi se ricorro ad allegorie, ma sono uno scrittore: il vortice di discorsi, espedienti, benaltrismi, svicolamenti, tatticismi, aspettative esagerate, intrecci di secondi e terzi fini, ragionamenti fallati intorno al progetto forma quella che — ispirandomi a Furio Jesi — chiamo una «submacchina mitologica», un dispositivo retorico che dipende dal funzionamento della macchina mitologica fascista, e opera sputando a getto continuo clichés post-antifascisti.

[Il mio amico Tuco l’ha paragonata alla Buick 8 dell’omonimo romanzo di Stephen King. Ci sta. Facciamo che la submacchina è l’automobile di Bennywise, lo spirito del luogo.]

Alla base del dibattito sul museo ritroviamo, espressi direttamente o con perifrasi, i *tre sintagmi tossici* imprescindibili se si vuole attivare il frame post-antifascista.

Il primo, che ho già esposto in quanto preconcetto e fornendo alcuni esempi, è…

7b. «Il fascismo è finito settant’anni fa.»

La retorica del «current year» e del «passato che non torna» si esprime in forme più o meno dirette, anche sfumate, come quando Giovanni Gozzini dice:

«I ragazzi di oggi hanno viaggiato molto più di noi, sono abituati a non conoscere le frontiere, quindi per loro istintivamente ogni chiusura nazionalistica è qualcosa di innaturale.»

È, come minimo, una generalizzazione indebita: non tutti i ragazzi viaggiano «più di noi» (noi chi?); molti fanno un solo viaggio, quello con cui emigrano per andare a fare un lavoro forse di merda, ma sempre meglio della mancanza di prospettive in cui sono costretti a crogiolarsi qui; altri non viaggiano affatto; ma soprattutto, non tutti sono immuni al nazionalismo, prova ne sia che il corpo militante dei neofascismi è composto principalmente da giovani.

Talvolta si nota, nelle perorazioni, una certa consapevolezza che questa del «siamo ormai vaccinati» è un’argomentazione fragile e, direbbe Benjamin, antifilosofica. Tuttavia, i peroranti non possono fare a meno di riproporla: è una delle premesse di tutto il discorso e del progetto di museo. Si adotta allora il compromesso di inserire nelle frasi “paletti”, precisazioni e buffe… “clausole di sicurezza”, che in realtà sono pleonasmi. Come quando, nella relazione sul progetto, il fascismo è definito (occhio all’inciso):

«fenomeno che ha segnato profondamente e drammaticamente, come peraltro il comunismo, l’intera storia del XX secolo, ma che si è concluso e che — come tale — non può più tornare.»

È del tutto ovvio che il fascismo non possa tornare «come tale». Chi ha mai lanciato l’allarme su un possibile ritorno al potere del duce resuscitato, del PNF e dei militi col fez? Perché si possa parlare di fascismo e fascisti serve per forza rivedere nelle piazze i Figli della lupa e nelle edicole Il Popolo d’Italia?

Di recente, la giornalista del Guardian Rachel Shabi ha proposto il quesito: «Se il fascismo arrivasse domani, lo riconosceremmo?»

Se ce lo aspettiamo con le braghe alla zuava, probabilmente no.

E ora il secondo sintagma tossico, cioè…

7c. «Troppo a lungo si è taciuto su…»

Sulle prime, mi ha lasciato molto perplesso il bizzarro ricorso, nelle perorazioni del museo e nella relazione sul progetto, all’espressione damnatio memoriae.

«A Predappio riapre la Casa del Fascio

Domani la presentazione del museo alla casa del fascio di Predappio. Il sindaco del Pd: “No alla damnatio memoriae”» *«Siamo a un punto di svolta col progetto e io vado avanti, non posso permettere di fare di un edificio del genere una vittima della damnatio memoriae» **

Mi sono chiesto: ma damnatio memoriae in che senso?

Nella relazione, sorprendentemente, si legge:

«Si deve raccontare il totalitarismo soprattutto per sfatare la convinzione diffusa secondo la quale solo la damnatio memoriae verso un regime basato sulla violenza politica e “razziale”, sulla sopraffazione politica […] possa non solo risarcire le vittime, ma prosciugare l’acqua nel quale potrebbe risorgere. Questa damnatio, professata per decenni come unica condizione per sollecitare una memoria vigile […] non ha funzionato […]»

En passant: perché apporre le virgolette a «razziale»? Ma passo oltre e vado al punto: che senso può mai avere un simile passaggio?

Damnatio memoriae significa «condanna del ricordo». «Del ricordo» è un complemento di specificazione oggettiva, cioè: l’oggetto della condanna è il ricordo stesso. Divieto di ricordare.

Nell’antica Roma, consisteva nel rimuovere ogni traccia fisica e mnemonica della vita di un personaggio pubblico, come se non fosse mai esistito. Era anche proibito pronunciarne il nome, che non veniva nemmeno tramandato ai discendenti.

In Italia c’è stata forse damnatio memoriae per Mussolini e per il fascismo? Assolutamente no. Al contrario, parlerei di superfetatio memoriae, di un’abnorme escrescenza di memorie, per quanto deteriori e distorte.

Non solo il nome «Mussolini» è ricordato, ma fa fischiare le orecchie ogni giorno.

Non solo il nome «Mussolini» è ricordato, ma fa fischiare le orecchie ogni giorno.

Non solo il nome «Mussolini» è stato tramandato, ma una Mussolini è stata per anni in parlamento ed è in tv un giorno sì e l’altro pure, mentre un’altra Mussolini — a dispetto di certe boutades vittimistiche sul pericolo che le «cancellino» il cognome, bum! — è stata sindaca di un comune romagnolo e va in giro per l’Italia col sindaco di Predappio.

Non solo abbondano tracce e vestigia del passaggio di Mussolini in questa landa ovunque si giri lo sguardo — bassorilievi, dipinti e scritte DVX che lo celebrano — ma, fin dai primi giorni del dopoguerra, una certa cultura di massa ha lavorato a lungo per ottenere — come ha scritto lo storico Mimmo Franzinelli — un «Mussolini revisionato e pronto per l’uso».

Proprio a Predappio, dove secondo Frassineti ci sarebbe un rischio di damnatio memoriae, si vede quella che nel mondo latino era l’esatto opposto della damnatio, cioè l’apotheosis, la santificazione post mortem.

A proposito di apoteosi, come ha ricordato di recente sul New Yorker la storica Ruth Ben Ghiat:

«Nel 2014 l’allora presidente del consiglio Matteo Renzi, di centrosinistra, ha annunciato che Roma si sarebbe candidata a ospitare le Olimpiadi del 2024 al Foro italico, proprio davanti all’Apoteosi del fascismo, un dipinto che nel 1944 era stato coperto dagli alleati perché rappresenta il duce come un semidio. Sarebbe difficile immaginare Angela Merkel in piedi davanti a un quadro di Hitler in un’occasione simile.»

Non c’è stata alcuna damnatio memoriae sul fascismo. C’è stata semmai, e continua a esserci, una diffusa ignoranza sulla vastità dei suoi crimini, sulla profondità del suo razzismo, sull’impunità di cui godettero dopo la guerra i suoi protagonisti, sulla continuità della presenza fascista negli apparati dello stato. Ma questo non c’entra con la damnatio memoriae, anzi, ha a che fare con la retrospezione rosea, l’edulcorazione del ricordo del fascismo.

Ho un sospetto. Un sospetto che si rafforza leggendo, sempre nella relazione, che la damnatio memoriae sul fascismo avrebbe «finito inevitabilmente per favorire l’oblio […]».

La damnatio memoriae è l’oblio.

Uhm…

Forse il sindaco e gli autori della relazione scambiano il complemento di specificazione oggettiva per complemento di specificazione soggettiva. In parole povere, dicono «condanna del ricordo» come si direbbe «l’amore della madre» o «la luce del sole». Il ricordo non è più l’oggetto della frase, ciò che viene condannato, ma il suo soggetto: è un ricordo che condanna, un ricordo del fascismo tutto negativo. E allora proviamo a tradurre il brano già citato:

«Questo museo va fatto soprattutto per sfatare la convinzione diffusa che di un regime tirannico e violento si debba parlare solo male. Parlarne solo male non ha funzionato.»

Se il senso è questo, viene da chiedersi quando mai, in questo Paese, del fascismo si sia parlato solo male… Ma prima di seguire questo spunto, voglio prendere in esame uno strano paralogismo di Frassineti:

«Il fatto di avere avuto paura di parlare di Mussolini, e lo dico da uomo di sinistra, ha avuto il risultato di delegare ai commercianti la narrazione di Mussolini, con l’effetto di avere un’immagine deteriorata di Predappio.»

In Italia si è avuto «paura di parlare di Mussolini»? No, anzi, si è parlato e si parla di lui ossessivamente. Quindi che intende dire il sindaco di Predappio?

Queste bizzarre esternazioni mi riportano alla mente un certo corpus giornalistico-letterario, un insieme di opere — di spiccata impronta destrorsa — nelle quali si denuncia una «congiura del silenzio» su eventi tragici del XX secolo di reale o pretesa importanza.

Un caso esemplare: «le foibe».

Ogni volta che si parla del nostro confine orientale e delle vicende che lo insanguinarono, si sorvola su tutto quel che accadde dal 1915 al 1945 — la violenta spinta verso est dell’imperialismo italiano, l’annessione di territori dell’ex-Impero Austro-Ungarico, la persecuzione delle minoranze etniche incorporate nel Regno d’Italia, l’invasione nazifascista della Jugoslavia, i crimini di guerra fascisti nei Balcani — per poi denunciare un presunto «lungo silenzio» sulle foibe durato dal 1945 «a oggi» (si dice «oggi» ormai da vent’anni).

«Per anni è stato imposto il silenzio!», si esclama, e di ciò si incolpano la «sinistra», i comunisti, Togliatti ecc.

In realtà, in Friuli-Venezia Giulia di foibe si è sempre parlato molto, e gli archivi di giornali e periodici dimostrano che il tema è periodicamente affiorato nel mainstream nazionale. Di foibe si parlò molto, ad esempio, nel 1953-1954, subito prima del ritorno di Trieste all’Italia. La stampa di destra, poi, se ne è sempre occupata.

I supposti diktat del PCI sono fantasticherie. Nel 1948 Togliatti ruppe ogni rapporto con la Jugoslavia di Tito — definito tout court «fascista» — e non aveva particolare interesse a difendere i «titini».

No, se l’argomento rimase a lungo confinato all’estremo Nordest e ai media di una sola corrente politico-culturale, fu per ragioni diverse, anzi, opposte. Come spiega Federico Tenca Montini nel suo Fenomenologia di un martirologio mediatico. Le foibe nella rappresentazione pubblica dagli anni Novanta ad oggi (KappaVu, 2014),

«[…] le foibe non poterono entrare a buon diritto nell’autobiografia della nazione perché troppo legate ai crimini di quel fascismo che la nuova stagione politica voleva dimenticare a tutti i costi, e se anche l’Italia avesse deciso di agitarne comunque il vessillo, la Jugoslavia avrebbe reagito semplicemente rispolverando la lista dei criminali fascisti richiesti ma mai estradati.

Considerazioni di questo genere sono da preferirsi alla tesi, ultimamente alla moda, dell’inopportunità di sollevare l’argomento per il disturbo che questo avrebbe arrecato al PCI […] il monopolio del silenzio è stato piuttosto gestito dalla DC per la quale mettere in difficoltà una Jugoslavia sostenuta dal blocco occidentale avrebbe significato contrariare gli Stati Uniti.»

Mentre l’establishment preferiva non svegliare il can che dormiva, delle foibe si occupavano, toh!, storici di sinistra. Lo ha ricordato Maurizio Fogar, figlio del grande storico triestino Galliano Fogar (1921 – 2011), nel suo discorso alle esequie del padre:

«Mio padre quella storia l’aveva sviscerata sin dai primi anni del Dopoguerra, l’aveva scritta e riscritta, e questi politici che negli anni Ottanta hanno riscoperto il bisogno di dire: “una storia mai scritta”… Non era la storia a non essere mai stata scritta: era la loro ignoranza, la loro incultura, la loro non-conoscenza a far sì che tutte quelle cose, quelle ricerche [fossero ignorate]… Lui si incazzava come una bestia quando sentiva dei politici, anche dello schieramento a cui lui dava il voto, “riscoprire” la vicenda delle foibe e dire “finalmente se ne parla”, “una verità negata”… No, non era la verità negata: era la cultura negata di questi politici…»

Qui dò la parola a Wu Ming 2: — La «congiura del silenzio» è una classica strategia retorica, esempio di vittimismo, ma anche di presentismo, di quell’eterno ripartire da «oggi» che non ci fa capire come quell’oggi si è prodotto. Quando uscì Il sangue dei vinti di Pansa, Ernesto Galli della Loggia scrisse sul Corriere un articolo intitolato «I padroni della memoria» dove affermava:

«Per molti decenni a quanto è accaduto dal 1943 al 1945 fu vietato dare il nome che gli spettava, il nome cioè di guerra civile… per le uccisioni indiscriminate di fascisti e non, commesse dai partigiani dopo il 25 aprile… è valsa fino ad oggi la regola che bisognava negare che quelle uccisioni fossero avvenute… finché con il recente libro di un noto e bravo giornalista di sinistra, Giampaolo Pansa, il divieto è stato tolto, sicché ora siamo tutti finalmente autorizzati a conoscere e a discutere liberamente gli avvenimenti di quei terribili giorni».

Eppure il concetto di «guerra civile» era stato già usato in saggi importanti e discussi, e i «regolamenti di conti» avevano occupato le pagine dei quotidiani per tutto il lungo Dopoguerra, riemergendo puntualmente in occasione di nuovi processi, amnistie, ritorni di espatriati, nuove testimonianze ecc.

WM1: — Basti dire che l’opera capitale, il saggio più ambizioso sulla Resistenza italiana, l’esplorazione più vasta del suo elemento soggettivo si intitola Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza. Ne è autore Claudio Pavone, guardacaso il decano di quegli «storici di sinistra» che secondo pansiani, revisionisti e fasci avrebbero taciuto in blocco sulla natura di guerra civile del conflitto 1943-45. La prima edizione del libro è del 1991 (più di un decennio prima che uscisse quello di Pansa), ma l’autore lavorava a quell’opera capitale dagli anni Settanta, e ne aveva esposto il nucleo concettuale nell’aprile 1980, a Torino, durante un seminario intitolato «Etica e politica» curato da Norberto Bobbio.

WM1: — Basti dire che l’opera capitale, il saggio più ambizioso sulla Resistenza italiana, l’esplorazione più vasta del suo elemento soggettivo si intitola Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza. Ne è autore Claudio Pavone, guardacaso il decano di quegli «storici di sinistra» che secondo pansiani, revisionisti e fasci avrebbero taciuto in blocco sulla natura di guerra civile del conflitto 1943-45. La prima edizione del libro è del 1991 (più di un decennio prima che uscisse quello di Pansa), ma l’autore lavorava a quell’opera capitale dagli anni Settanta, e ne aveva esposto il nucleo concettuale nell’aprile 1980, a Torino, durante un seminario intitolato «Etica e politica» curato da Norberto Bobbio.

WM2: — È sempre così: si scambia per censura la propria ignoranza, o per oblio il fatto che un’ovvietà non venga ribadita, quindi si grida contro i «padroni della memoria», e quando questi presunti “padroni”, infastiditi, decidono che con te non ci vogliono parlare, allora, cazzo!, vedi che avevo ragione! Bastardi omertosi, censori, congiura del silenzio…

Questo excursus era necessario per capire in quale frame si inserisca lo strano paralogismo di Frassineti: il frame del «lungo silenzio».

A mettere a fuoco ci aiuta l’inciso: «e lo dico da uomo di sinistra».

Il senso del discorso è: «Per anni a sinistra non si è potuto dire che…»

Che cosa?

Eccoci finalmente al terzo sintagma tossico. Parlare solo male del fascismo non ha funzionato perché (rullo di tamburi)… Per anni a sinistra non si è potuto dire che (prosegue il rullo di tamburi)…

7d. «Il fascismo ha fatto anche cose buone.»

«Certamente! Anche il mostro di Firenze avrà detto “buongiorno” a qualcuno, qualche volta!», ribatté molti anni fa Roberto Benigni.

Qui va ripresa la già citata frase di Frassineti sul «fascismo che ha avuto tante facce, non solo quella tremenda degli ultimi anni».

Gli storici seri mettono in guardia contro la «metonimia storiografica». Volendo essere più precisi, si tratta di sineddoche, il descrivere la parte come se fosse il tutto. Nella storia d’Italia non c’è periodo più “metonimizzato” del ventennio fascista. Anna Foa ha spiegato:

«Andrebbe evitata la formula “il fascismo ha fatto bene, il fascismo ha fatto male, perché significa che, in fondo, il fascismo non ha fatto così male […] Porsi la domanda se il fascismo sia stato buono, così così, cattivo, cattivissimo vuol dire finire in una trappola in cui si cominciano a dare i voti alle iniziative del fascismo..».

In un’altra occasione, Gianni Saporetti della Fondazione Lewin ha raccontato:

«Sgarbi viene in una scuola di Forlì per esaltare l’alto valore educativo dei mosaici che inneggiano alle imprese dell’aviazione italiana in Grecia e per dire, fra frizzi e lazzi, che l’elenco delle cose buone del fascismo è lungo e va “oltre le leggi razziali, perché il decreto sui beni culturali di Bottai è del ’39”. Una frase anche ineccepibile in sé, ma che dà la sensazione che le leggi razziali siano un decreto fra gli altri, che non merita più neanche l’aggettivo “ignobile”, ripetuto da tutti, anche da chi, poi, vuol minimizzarne la responsabilità italiana. Insomma, si fa un elenco di decreti, alcuni buoni altri cattivi: uno riguarda i beni degli ebrei, il lavoro, la casa, la cittadinanza, finanche la vita loro e dei loro figli, l’altro i beni culturali dell’Italia. […] un sistema totalitario, per sua natura, non può non fare anche cose buone […] Possiamo fare il paragone con la mafia che è un sistema, a suo modo, totalitario: raccoglie consenso attorno a sé? In parte sì, perché dà lavoro e sicurezza, in parte incute timore, impone rispetto e sottomissione.»

Le «parti» usate più spesso per rappresentare — e riabilitare — il «tutto» sono cinque:

1. Le politiche sociali e di assistenza, a volte reali ma non esclusive del fascismo — si tratta di riforme implementate in molti paesi nel periodo tra le due guerre —, molto più spesso esagerate o addirittura immaginarie.

2. «C’era meno criminalità, la gente non si suicidava, la famiglia era sacra». Tutto falso. Durante il ventennio c’erano molti più omicidi di adesso (tre volte tanti: 1166 omicidi nel 1939 contro i soli 397 del 2016), c’erano rapine, i ragazzi si suicidavano, le famiglie “scoppiavano” e il femminicidio («delitto d’onore») era all’ordine del giorno. Solo che la stampa non poteva scriverne. Dal 1926 — anno delle «leggi fascistissime» e della grande stretta sulla società italiana — una tempesta di circolari e direttive investì le redazioni. Il 9 gennaio 1926 Mussolini scrisse di proprio pugno ai prefetti:

«Bisogna sollecitare i grandi giornali a ridurre sempre più fino a farla scomparire la rubrica dei cosiddetti “stanchi della vita” perché la pubblicità clamorosa e romantica è una pericolosa suggestione per gli spiriti deboli o indeboliti. Altrettanto dicesi per le tragedie passionali a coppie. Bisogna insomma smobilitare anche la cronaca nera.»

Una circolare dell’1 marzo 1927 dice espressamente che le notizie di crimini costituirebbero «materiale sfruttabile dalla stampa internazionale ostile al Regime.» Come racconta lo storico Paolo Murialdi nel suo La stampa del regime fascista (Laterza, 1980, riedito nel 2008):

Una circolare dell’1 marzo 1927 dice espressamente che le notizie di crimini costituirebbero «materiale sfruttabile dalla stampa internazionale ostile al Regime.» Come racconta lo storico Paolo Murialdi nel suo La stampa del regime fascista (Laterza, 1980, riedito nel 2008):

«Le circolari si susseguono. Una proibisce di dare notizia dei minorenni che si tolgono la vita. Tale divieto verrà presto esteso in modo da cancellare dai giornali la parola suicidio e dando così inizio a grottesche versioni sui suicidi camuffati da incidenti casuali. La versione più frequente sarà basata sul “pulendo una pistola inavvertitamente è partito un colpo che…”. Un’altra circolare proibisce la pubblicazione delle fotografie dei delinquenti, degli omicidi e degli adulteri.»

3. «Le cose funzionavano». Bisogna vedere quali e, soprattutto, per chi.

Come? «I treni arrivavano in orario»? Anche i pacchetti di Amazon Prime, se è per questo, ma andiamo a vedere in che condizioni lavorano magazzinieri e autisti. Durante il ventennio la categoria dei ferrovieri, particolarmente riottosa, fu epurata politicamente (circa 50.000 licenziati nel biennio 1923-24), sottoposta a una stretta vigilanza con l’istituzione della Milizia ferroviaria, privata dei diritti sindacali, sottoposta ad aumenti di straordinari e tagli di salari. Come ricorda lo storico Stefano Maggi nel suo Le ferrovie (Il Mulino, 2003), il fascismo impose:

«un nuovo trattamento economico del personale, tagliando gli scatti di anzianità nel numero e negli importi, ma soprattutto riducendo gli stipendi fissi dei bassi gradi per aumentare quelli dei funzionari. Per esempio, lo stipendio minimo annuo di un alto dirigente come il caposervizio veniva aumentato da 21.000 a 27.500 lire. Il salario minimo di un macchinista passava da 9.900 lire a 7.400, quello di un conduttore da 6.600 a 5000, quello di un operaio da 7.650 a 5000.»

Alfonso rulez.

4. La bonifica dell’Agro Pontino, regolarmente estrapolata dalla storia d’Italia. In Italia si sono fatte grandi bonifiche dagli anni Settanta del XVI secolo agli anni Settanta del XX. Io vengo dal basso ferrarese, territorio in larga parte strappato alle acque, dove nel torneo delle bonifiche il duce arriva terzo. Al primo posto c’è Alfonso II d’Este, al secondo la Democrazia Cristiana.

5. Soprattutto negli ultimi tempi, il focus riabilitante è su urbanistica e architettura. Guarda che bella la Casa del Fascio, che belle le città di fondazione, che belli i monumenti, l’Eur, il Foro Italico, che bello lo stile razionalista del ventennio, come gonfia i polmoni il monumentalismo di Piacentini… Altroché la brutta edilizia popolare degli «architetti comunisti»!

È quest’ultima «parte per il tutto» a riguardare direttamente Predappio, ed è questa retorica che dobbiamo demistificare.

8. Architetture e monumenti: un dibattito falsato

Le polemiche sull’architettura e i monumenti del ventennio sono sempre più frequenti e ravvicinate. Tali “sfoghi” sono certamente sintomi della cattiva coscienza — e cattiva memoria — nazionale, ma sono anche parte di un processo di ridefinizione post-novecentesca e post-coloniale della memoria che sta investendo tutto l’occidente.

In Sudafrica e nel Regno Unito, ad esempio, c’è stata la campagna Rhodes Must Fall per la rimozione dei monumenti al colonizzatore razzista Cecil Rhodes.

Negli USA si rimuovono dagli spazi pubblici i monumenti «confederati», cioè commemorativi della causa sudista nella guerra civile americana. Monumenti spesso nemmeno d’epoca, ma eretti nel ventesimo secolo e alcuni addirittura nel ventunesimo, dunque meramente revanscisti, apologie della schiavitù e simboli del perdurante razzismo contro i neri. Come tali, vengono difesi manu militari da neonazisti e suprematisti bianchi di varie tendenze. Gli scontri di Charlottesville, Virginia, dell’11 agosto 2017, culminati nell’assassinio della manifestante antirazzista Heather D. Heyer, furono scatenati dall’estrema destra per impedire la rimozione di una statua del generale Robert E. Lee.

In Italia, data la monumentalità insita in molte realizzazioni architettoniche e addirittura urbanistiche del fascismo, è difficile distinguere tra architettura e monumenti. I monumenti al fascismo non sono semplici statue, almeno non più.

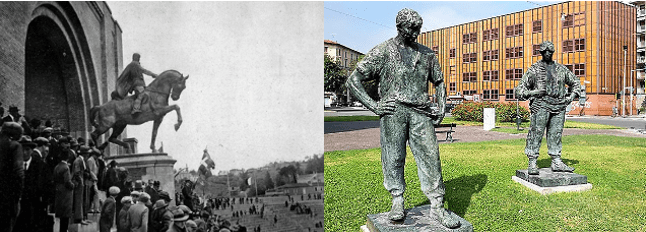

Bologna. Sette tonnellate di bronzo, prima e dopo. A sinistra: 27 ottobre 1929, inaugurazione della statua equestre del duce al Littoriale. Realizzata dallo scultore modenese Giuseppe Graziosi con il bronzo di alcuni cannoni abbandonati in città dagli Austriaci nel 1848, la statua era alta cinque metri e lunga sei. A destra: il prato di Porta Lame oggi. Il Monumento al partigiano e alla partigiana (quella con mitra e cartucciera è una donna) fu realizzato nel 1947 dallo scultore bolognese Luciano Minguzzi, per commemorare la Battaglia di Porta Lame.

Di statue del duce e dei gerarchi ce n’erano a bizzeffe, ma molte — purtroppo non tutte — furono distrutte già all’epoca, alcune dopo la caduta del duce, altre dopo la Liberazione. A Bologna, ad esempio, la grande statua equestre del duce al Littoriale (oggi Stadio Dall’Ara) venne decapitata dalla folla la sera del 25 luglio 1943. Dopo la Liberazione venne fusa, e col suo bronzo furono realizzate le statue di partigiani che oggi presidiano Porta Lame.

Statue di fascisti ne esistono ancora, ma in generale i monumenti fascisti sopravvissuti fino a oggi sono edifici.

Scalpellati via — ma nemmeno sempre — i simboli più vistosamente legati all’ideologia del regime (come i fasci littori), quegli edifici oggi sono parte delle nostre città e della nostra vita quotidiana. Solo che la maggior parte degli italiani non ne conosce la storia o, peggio, la conosce in modo parziale, distorto, encomiastico: «Guarda lì, il duce sì che costruiva bei palazzi!» Appunto: il fascismo ha fatto anche cose buone.

Scalpellati via — ma nemmeno sempre — i simboli più vistosamente legati all’ideologia del regime (come i fasci littori), quegli edifici oggi sono parte delle nostre città e della nostra vita quotidiana. Solo che la maggior parte degli italiani non ne conosce la storia o, peggio, la conosce in modo parziale, distorto, encomiastico: «Guarda lì, il duce sì che costruiva bei palazzi!» Appunto: il fascismo ha fatto anche cose buone.

Sfruttando questa percezione, i partiti «post»-fascisti e neofascisti usano sempre più quegli edifici per le loro campagne politiche. Come quando a Roma, nel 2015, Fratelli d’Italia ha proposto un paragone del tutto improprio col Foro Italico per chiedere la demolizione del “serpentone” di Corviale.

E così, grazie al nostro mancato fare i conti col fascismo, quei monumenti tornano a essere — se mai smisero di esserlo — propaganda nel presente e per il presente.

La storica Ruth Ben Ghiat ha provato a dire esattamente questo in un articolo pubblicato dal New Yorker poche settimane fa e in seguito tradotto da Internazionale. Articolo subito frainteso come istigazione a demolire quei monumenti, e accolto in Italia con un fuoco di sbarramento degno di un’invasione militare. Fuoco proveniente, of course, dall’incendio di decine di migliaia di code di paglia.

Ruth Ben Ghiat è un’esperta non solo di fascismo, ma anche di architettura razionalista (ha fatto la tesi di dottorato su Giuseppe Terragni) e figura tra i nomi del comitato scientifico per Predappio. Ergo, è quantomeno assurdo ritenerla ostile a priori agli edifici del ventennio. Cionondimeno, è stata criticata a sproposito dai nostri “illustri” e come sempre ignorantissimi opinionisti, insultata per giorni e giorni sui social network, paragonata ai talebani che fecero saltare in aria i Buddha di Bamyan, chiamata «fanatica» o peggio, esortata a «farsi i cazzi suoi», accusata — per il solo fatto di essere americana — di complicità con le guerre USA in Medio Oriente e, ovviamente, di essere a libro paga di SOROS!!!1!!1

«Il New Yorker attacca l’Italia», ha sobriamente titolato un quotidiano romano.

Una reazione da ubriachi fradici, come ha fatto notare Andrea Coccia su Linkiesta:

Ruth Ben Ghiat

«è come se la studiosa americana, vedendo che qui in Italia beviamo alcool a qualsiasi ora del giorno, ci avesse chiesto: Non è che avete problemi con l’alcool? E noi, invece di sorriderle bonariamente e spiegarle che vino, grappa, liquori e birra, sono parte integrante della nostra cultura — come d’altronde l’architettura razionalista — le abbiamo iniziato a sbraitare davanti. “No, che cazzo dici?”, “Sei una mentecatta a pensare una cosa del genere!”, “Ma guardati te!”, “Pensa ai vostri problemi con le armi!”. E forse a questo punto se fossimo in lei, indietreggiando, predicando pace e calma e abbozzando una specie di sorriso, ce ne andremmo pensando che sì, qualche problemino con l’alcool questi ce l’hanno, e pure grosso.»

Che in Italia quel nervo sia scoperto lo dimostrano le bufale diffuse a getto continuo sulla volontà di questo o quell’esponente della sinistra — quasi sempre Laura Boldrini — di demolire il tal o il tal altro monumento. Bufale periodicamente riproposte da siti e giornali di destra: «Ecco i capolavori fascisti che Boldrini vorrebbe abbattere», titolava tempo fa il Secolo d’Italia, in cima a un articolo dove si paventava il rischio che Boldrini riducesse l’Italia a «una città [sic] post-atomica, praticamente un rudere con macerie in ogni angolo delle principali città italiane».

Simili bufale si “viralizzano” e scatenano le solite reazioni violente, facendo crescere la sensazione che di quest’argomento in particolare non sia possibile discutere in modo minimamente sensato.

Al netto delle bufale, a essere sbagliato è il frame, la cornice che inquadra tutti questi discorsi. Per disattivare il frame, dobbiamo porci una domanda, anzi, la domanda: l’«architettura fascista» è davvero fascista?

L’ho chiesto a un amico architetto, docente, saggista e scrittore.

Gianni Biondillo

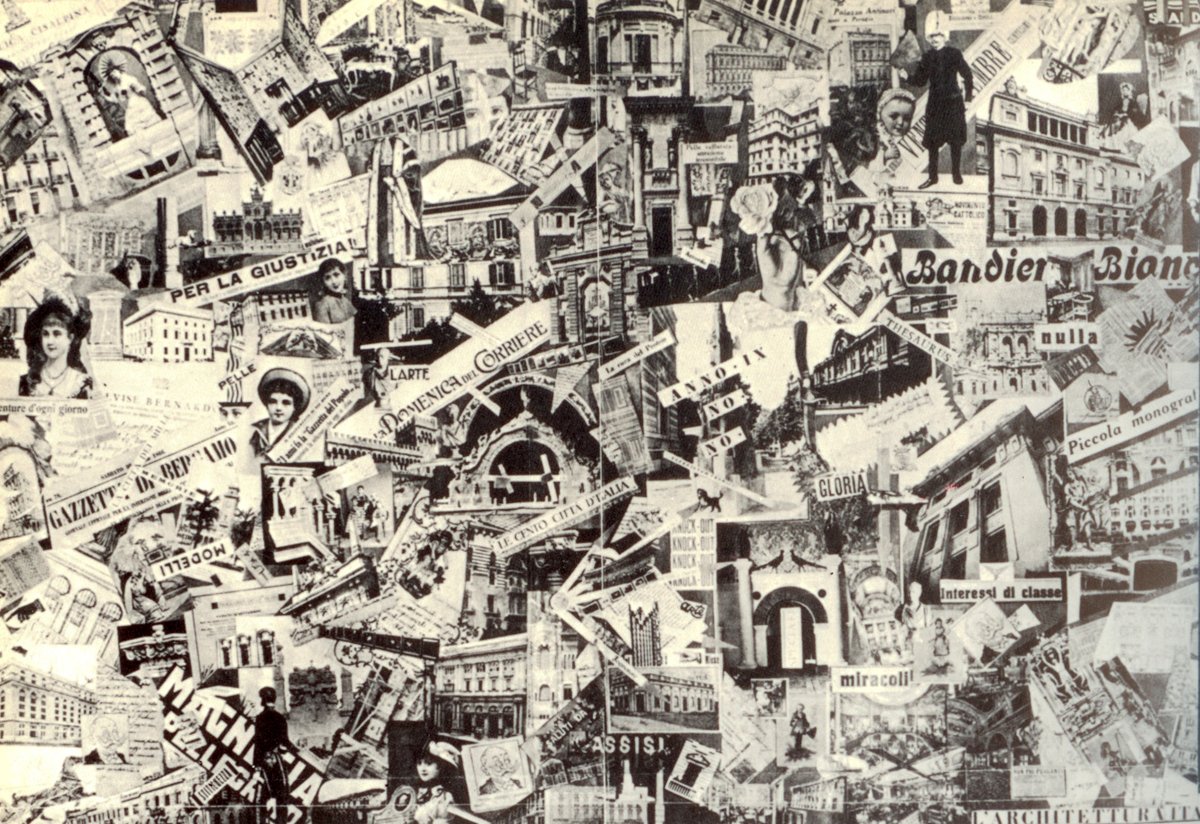

Gianni Biondillo: — Non esiste una architettura fascista tout court. Esiste un’architettura prodotta sotto il fascismo, spesso da architetti in assoluto contrasto coi dettami di classicità spinti dal regime. Ti faccio un esempio clamoroso: nel 1931, alla IIa Esposizione di architettura razionale, gli architetti legati al movimento moderno presentano un collage che chiamano «Tavola degli orrori», dove mostrano architetture contemporanee che aborriscono, comprese quelle dello “Speer” italiano, Marcello Piacentini. Mussolini “sopportava” il razionalismo (soprattutto se prodotto in provincia, lontano da Roma, ad esempio a Como) perché voleva dare un colpo al cerchio e uno alla botte, dovendo tenere a bada il “fascismo di sinistra”, che ancora vagheggiava rivoluzioni artistiche futuriste, ma personalmente spingeva per uno stile aulico.

La «Tavola degli orrori», realizzata da Pier Maria Bardi ed esposta alla IIa Esposizione universale di architettura razionale, 1931.

Nessuna di queste due spinte contrastanti — la neoclassica/monumentale e la razionalista — fu esclusivamente italiana, men che meno fascista.

Il razionalismo rientra nel più vasto Movimento moderno in architettura, che si sviluppò in tutto l’Occidente tra le due guerre. Il razionalismo italiano ha «cugini» in molti paesi, basti guardare gli edifici realizzati dal Bauhaus, a partire dalla sede della scuola a Dessau (1925); la Ville Savoye di Le Corbusier poco fuori Parigi (1928); la Tabakfabrik a Linz (1929), e tante altre realizzazioni dell’epoca.

Ville Savoye a Poissy, Île-de-France. Progettata da Le Corbusier, realizzata tra il 1928 e il 1931.

Quanto al neoclassicismo e monumentalismo, li ritroviamo in altri paesi europei e addirittura nella Washington del New Deal. Si pensi al palazzo della Federal Reserve, costruito nel 1935-1937: è il tempio del dollaro, dell’occhio sulla piramide, eppure ha un aspetto incredibilmente “fascista”.

Si tratta di un’architettura per mezzo della quale lo Stato — ogni Stato — voleva essere fortemente assertivo, soprattutto in reazione alla crisi del 1929. Reazione politicamente trasversale, che andò dalla Francia del Fronte Popolare alla Svezia, passando per gli USA e la Finlandia. Il Palazzo del Parlamento di Helsinki, l’Eduskuntatalo, fu ultimato nel 1931 e potrebbe essere trasportato di peso all’Eur senza sembrare minimamente fuori contesto.

Eccles Building, Washington DC, sede della Federal Reserve (Banca centrale degli USA). Progettato da Paul Philippe Cret, realizzato tra il 1935 e il 1937.

I neofascisti che si vantano dell’«architettura fascista» non solo danno l’ennesima dimostrazione di provincialismo e limitatezza di orizzonti, ma attribuiscono al regime “meriti” e tendenze che lo trascendono di gran lunga.

Ecco come si disinnesca la metonimia storica: sprovincializzando i termini del dibattito. Quel che di “buono” o “bello” fece il fascismo, lo fece perché non poteva non farlo: la fase storica lo richiedeva ovunque, e lo Stato “keynesiano” dell’epoca — dittatoriale o democratico che fosse — ovunque lo realizzò. Vale per le politiche sociali, il welfare state, le opere pubbliche.

Lo studio di architettura BBPR nel 1935. Da sinistra: Enrico Peressutti, Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Ernesto Nathan Rogers e Gian Luigi Banfi. Nel 1938-39 aderirono tutti a Giustizia e Libertà. Fecero la Resistenza, e tre su quattro furono deportati in lager nazisti. Uno di loro, Banfi, morì nel campo di Gusen.

Va poi fatto notare che diversi tra i migliori architetti del ventennio scelsero l’antifascismo, e ben prima del 25 luglio o dell’8 settembre 1943.

Come i quattro dello studio BBPR di Milano, autori anche del Palazzo delle Poste, Telegrafi e Te.Ti, all’Eur:

– Gian Luigi Banfi fu partigiano di Giustizia e Libertà e morì nel lager nazista di Gusen;

– Ernesto Nathan Rogers, colpito dalle leggi razziali, fu partigiano di Giustizia e Libertà, anch’egli deportato a Gusen, ma sopravvisse;

– Lodovico Barbiano di Belgiojoso aderì a Giustizia e Libertà nel 1938, fu deportato nei campi di Gusen e Mauthausen, sopravvisse;

– Enrico Peressutti aderì a Giustizia e Libertà nel 1939, poi fece parte del comando militare del CLN, e dopo la Liberazione si iscrisse al partito socialista.

O come Giovanni Michelucci, uno degli autori della Stazione di Santa Maria Novella a Firenze.

O come l’istriano Giuseppe Pagano (italianizzazione di Pogatschnig), autore dell’istituto di Fisica della Sapienza a Roma. Fu dapprima ardente fascista, ma divenne oppositore del regime già nel 1942, si dedicò all’attività antifascista clandestina ancora prima del 25 luglio 1943, fu arrestato due volte, torturato dalla banda Koch e infine deportato a Mauthausen, dove morì.

Quasi ogni volta che si parla di architettura italiana degli anni Trenta lo si fa denunciando una sorta di “censura” che si starebbe sfidando, quale audacia! Si evoca una sorta di dittatura culturale di sinistra che sarebbe durata sessanta o settant’anni e avrebbe impedito un «sereno giudizio» su quelle realizzazioni. È ancora una volta il frame del «lungo silenzio». Ad esempio, intervistato da Il Tempo nell’agosto 2015, l’architetto Massimo Zammerini ha denunciato

«la damnatio memoriae [aridaje, N.dR.] di una architettura, quella fascista, che, al di là delle considerazioni politiche fu un vero e proprio stile, molto studiato. All’estero»

L’impressione è quella di una disobbedienza civile retroattiva contro interdizioni che non risulta siano esistite. E infatti…

Gianni Biondillo: — Dopo la guerra, sostanzialmente, tutti gli architetti del ventennio continuarono a lavorare. Persino Piacentini, settuagenario, con commissioni di rilevo, e pubbliche! Altro caso esemplare: Luigi Moretti. Grande razionalista metafisico. Non ha mai nascosto le sue inclinazioni di destra, e nel dopoguerra ha lavorato moltissimo. Il Watergate, quello dello scandalo, è suo.

Del resto, se non si faceva l’epurazione per i funzionari statali, perchè si sarebbe dovuta fare per gli architetti?

— E la critica, — ho chiesto a Gianni, — la storia dell’architettura? È vero che c’è stata damnatio memoriae? Che l’architettura “fascista” è stata studiata solo all’estero?

Gianni Biondillo: — Assolutamente no. Già nel 1968 Bruno Zevi, ebreo e antifascista, dedica un omaggio a Giuseppe Terragni, considerato insieme a Piacentini l’architetto “di regime” per eccellenza. E per tornare a Moretti, il più autorevole critico marxista – Manfredo Tafuri – non lo “epura” affatto nella sua fondamentale Storia dell’architettura italiana 1944-1985, che esce a metà degli anni Ottanta.

Nel suo documentario La forma della città, che è del 1974, il comunista Pasolini già scinde regime fascista e architettura del ventennio. Parlando di Sabaudia, città di fondazione sul litorale pontino, dopo averla definita «incantevole» spiega:

«Sabaudia è stata creata dal regime, non c’è dubbio, però non ha niente di fascista, in realtà, se non alcuni caratteri esteriori […] Sabaudia, benché ordinata dal regime secondo certi criteri di carattere razionalistico, estetizzante, accademico, non trova le sue radici nel regime che l’ha ordinata, ma in quella realtà che il fascismo ha dominato tirannicamente ma che non è riuscito a scalfire.»

Dalle mie parti, all’improvviso e come dal nulla, nella pianura spuntano città di fondazione e colonie rurali risalenti al fascismo. L’esempio più noto è Tresigallo, borgo natìo del gerarca Edmondo Rossoni, che negli anni Trenta lo fece trasformare radicalmente.

Di Tresigallo il giornalista di viaggi Folco Quilici ha detto: «In tutti gli anni che sono venuto a Ferrara, nessuno mi ha mai portato a vedere Tresigallo. C’era una specie di barriera.»

Io, che a Tresigallo sono stato molte volte senza accorgermi di alcuna “barriera”, mi chiedo: perché Quilici, un uomo che ha esplorato l’intero orbe terracqueo, a Tresigallo non ci è andato sua sponte? Perché inventarsi interdizioni?

Architettura razionalista a Tresigallo (FE). Gli ex bagni pubblici e l’ex-Casa della GIL.

A conti fatti, dunque, che fare degli edifici e monumenti del ventennio?

Io credo esistano tre strade.

1. Nel caso di quelli meno “carichi” ideologicamente e meno direttamente veicolanti il mito fascista, è sufficiente raccontarne la storia, stando bene attenti a discernere tra architettura coeva al regime e architettura del regime, spiegando l’iter sovente accidentato di quelle opere, raccontando il rapporto spesso contraddittorio o addirittura conflittuale di quegli architetti con il regime.

2. Nel caso dei monumenti più “carichi” e celebrativi, bisogna agire per risemantizzarli, aggiungervi nuovi significati, incorporare alla loro immagine la critica al significato originario e al loro committente.

In Italia esiste una città-laboratorio dove da tempo si conducono esperimenti di questo tipo. Si tratta di Bolzano/Bozen, dove i monumenti del ventennio sono comunemente chiamati «relitti fascisti» (in tedesco faschistische Relikte). Lo ha raccontato su Giap Flavio Pintarelli già nel 2013. Nel frattempo, la situazione si è ulteriormente evoluta.

Il percorso che ha portato alla musealizzazione del Monumento alla Vittoria può essere di grande ispirazione, ed è di pochi giorni fa l’avvio della nuova installazione che risemantizza uno dei più ingombranti monumenti fascisti d’Italia, il fregio marmoreo di Hans Piffrader col duce a cavallo, di cui ho scritto anche su Internazionale. Oggi sul grande bassorilievo appare, tradotta nelle principali tre lingue dell’Alto Adige/Südtirol, la massima di Hannah Arendt: «Nessuno ha il diritto di obbedire».

Bolzano, Piazza Tribunale. Il fregio di Hans Piffrader “coperto” dalla scritta di luce «Nessuno ha il diritto di obbedire». Il motto è di Hannah Arendt e appare in ladino, tedesco e italiano. L’installazione è stata proposta da Arnold Holzkecht e Michele Bernardi.

Una soluzione bella e suggestiva, forse un po’ criptica. E troppo facilmente reversibile: basta spegnere l’installazione. Basta che alle prossime elezioni vinca un’amministrazione ostile a quel percorso e faccia un’ordinanza per pigiare il bottone. La pietra è durevole, la luce no.

Intanto, però, quella luce ha fatto imbufalire i neofascisti: «Bolzano, i nuovi talebani tentano di oscurare il bassorilievo di Mussolini», ha titolato Il Primato Nazionale, quotidiano on line di CasaPound. È la conferma che si sta seguendo una buona strada.

Bolzano/Bozen è al momento la realtà dove il dibattito è più avanzato. Ciò avviene, sia chiaro, per via di peculiarità non riproducibili altrove, prodotte dalla coesistenza di due comunità distinte, quasi due mondi accostati uno all’altro. Per semplificare al massimo: gli eredi degli invasori e gli eredi degli invasi. Tale situazione rende impossibile a chiunque blaterare con superficialità di «memoria condivisa». Nell’impossibilità di smussare, appianare, edulcorare, si è dunque spinti a cercare nuove soluzioni, in quella che noi Wu Ming chiamiamo da sempre «mediazione al rialzo».

3. Poi c’è la terza via, che è demolire.

Demolire va considerato l’extrema ratio, certo, ma non può essere un tabù. Ad esempio, siamo tutti d’accordo sul fatto che vadano demoliti i monumenti fascisti del tutto indifendibili, quelli nemmeno d’epoca, come il monumento al macellaio Graziani eretto nel 2012 ad Affile. Siamo d’accordo, giusto? Quella roba va demolita col tritolo, e sulle macerie va sparso il sale da lavastoviglie.

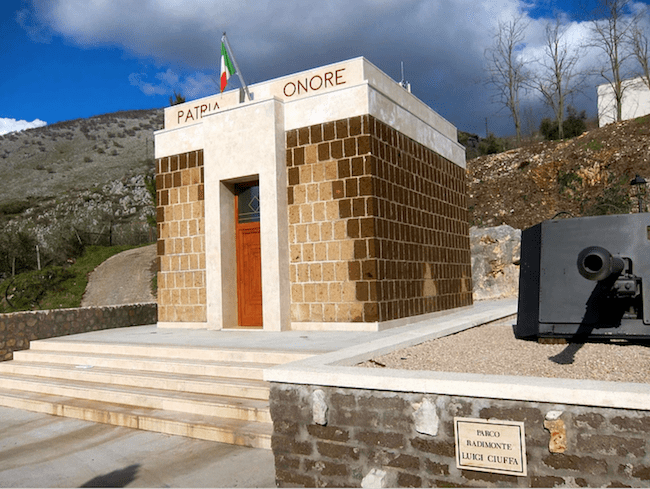

Affile, provincia di Frosinone. Il «Vespasiano» dedicato alla memoria del criminale fascista Rodolfo Graziani, costruito nel 2012 con fondi regionali chiesti per altra finalità. Pochi giorni fa, il Tribunale di Tivoli ha condannato per apologia di fascismo il sindaco di Affile Ercole Viri e due suoi assessori. Su Giap ci occupammo di questa porcheria in tempo reale, clicca sulla foto per leggere il post Affile, Grazianilandia. L’eredità razzista e il mausoleo delle sfighe

Ebbene, non dev’essere ritenuto impensabile nemmeno demolire relitti fascisti d’epoca. Non tutto quel che è durato fino ad oggi merita per forza di durare ancora. Durare non è di per sé una virtù, un manufatto può durare per tanti motivi, per indifferenza, per forza d’inerzia, per ignavia, o per ostinazione dei pubblici poteri.

Ci sono monumenti fascisti che furono imposti a un territorio, veri e propri schiaffi in faccia alla comunità che ci viveva, e diventarono simboli negativi da colpire. È il caso del Monumento all’Alpino di Brunico/Bruneck, eretto per celebrare in un colpo solo la guerra d’Etiopia e l’italianizzazione del Südtirol. Italianizzazione fittizia, s’intende: ancora oggi gli abitanti germanofoni sono il 70% nella provincia autonoma di Bolzano, e l’80% in Val Pusteria, dove si trova Brunico.

L’Alpino fu abbattuto dalla popolazione dopo l’8 settembre 1943, ricollocato al suo posto nel 1951, fatto saltare in aria nel 1966, ricostruito e reinstallato nel 1968, di nuovo distrutto nel 1979, rimesso sul piedistallo nel 1980. È stato preso di mira con azioni più o meno simboliche anche negli ultimi anni.

L’Alpino fu abbattuto dalla popolazione dopo l’8 settembre 1943, ricollocato al suo posto nel 1951, fatto saltare in aria nel 1966, ricostruito e reinstallato nel 1968, di nuovo distrutto nel 1979, rimesso sul piedistallo nel 1980. È stato preso di mira con azioni più o meno simboliche anche negli ultimi anni.

In pratica, la storia della statua è la storia dei tentativi di sbarazzarsene. C’è molto più genius loci negli attentati che nel monumento, corpo estraneo che pervicacemente lo Stato italiano torna a imporre. Si potrebbe dire, con Simon Levis Sullam sulla scia di Foucault, che si è fatto il «processo al monumento», facendone quindi un documento.

Ancora: un anno fa il comune austriaco di Braunau am Inn, dove nacque Hitler, ha deciso di demolire la sua casa natale. Subito, dall’Italia, Frassineti si è dichiarato contrario. Lo stesso sindaco che risponde – testualmente – di «farsi i cazzi propri» a chi, da non predappiese, scrive di Predappio in un modo che non gli va a genio, poi non ha remore a intervenire, criticando e dando lezioni di memoria, su una decisione presa in Austria. Forse teme che qualcuno proponga di demolire l’ex-Casa del Fascio e dell’Ospitalità? Si tranquillizzi: nessuno pensa che sia quella la strada.

A coloro che, certamente, reagiranno scandalizzati alla mia ipotesi che qualcosa di fascista si possa demolire, a coloro che chiamano «talebano» chi ce l’ha con lo scempio di Affile e persino chi accende una scritta su un bassorilievo perché «è arte», vorrei chiedere: avevate di questi mal di pancia quando nei paesi dell’est buttarono giù le statue di Lenin? Io ricordo che la destra festeggiò. Non erano «arte» quelle statue? Ed eravate così indignati quando nel 2003 avete visto cadere le statue di Saddam Hussein?

— Eh, ma quello era a caldo, durante rivolte e guerre, mica a freddo!

— «A caldo»? Perché, nel 1989 Lenin era vivo?

— No, ma il regime che veniva rovesciato aveva riempito le città di sue statue, buttarle giù era colpire il regime!

— Lo vedi? «Caldo» e «freddo» non dipendono da quanti anni sono passati. Dipendono da cosa significano quei monumenti per chi vive oggi. Negli USA stanno rimuovendo i monumenti del razzismo confederato adesso, ma non certo «a freddo», tant’è che la polemica è rovente. Li rimuovono per il ruolo e il peso che hanno nel presente.

Dopo aver fatto — almeno spero — un po’ di chiarezza sulla questione «architettura e monumenti fascisti», torniamo a Predappio, e all’attitudine: «Non si può demonizzare tutto quel che fece il fascismo, guarda com’è bella la Casa del Fascio!»

9. Un progetto museografico ambiguo e sciatto

9a. L’importanza di tenere il culo in strada

Caserma dei Carabinieri di Predappio. Foto di Jadel Andreetto. Clicca per ingrandire.

Delle architetture razionaliste di Predappio viene fatto un uso ricattatorio, reso agevole dall’impostazione di un falso problema al posto di quello vero.

Ogni volta che viene criticato il progetto di Frassineti, il sindaco stesso o qualcuno dei peroranti ribatte: «E allora che ne facciamo di quegli edifici, eh? Li buttiamo giù? Cosa ne facciamo dell’ex-Casa del Fascio, un bene di interesse culturale che sta lì a marcire?»

Possibilità ce ne sarebbero. Si potrebbe avviare un percorso simile a quello di Bolzano, solo che entrerebbe in rotta di collisione coi negozi di ciarpame fascista, che nessuno ha interesse a far chiudere. Come ho già fatto notare, lo stesso Frassineti ha dichiarato più volte che quei negozi non devono chiudere. Non chiuderanno nemmeno se passa definitivamente la Legge Fiano. Serve che restino lì. E finché ci restano, saranno loro e la tomba del duce a influenzare tutto il resto.

Per capirlo, basta mettersi nei panni di un insegnante che accompagni una scolaresca al futuro museo di Predappio, come ha invitato a fare la Fondazione Lewin.

«Pensate possibile, innocua, la convivenza fra un museo che si spera frequentato da scolaresche in gita di educazione civica con la presenza, a cento metri di distanza, di supermarket le cui vetrine trasudano violenza e odio, in cui si vendono manganelli con su scritto “me ne frego” o magliette da motociclisti con su scritto “basta morire, adesso uccideremo noi”?»

Anna Foa si è chiesta: «Siamo sicuri che il pellegrinaggio non verrà potenziato dal museo? Cosa succede se i ragazzi vorranno andare a visitare la cripta?».

Ha provato a spiegarlo Gianni Saporetti:

«L’insegnante potrà dire di no trasformandosi in un censore e alimentando così, fra l’altro, la curiosità dei ragazzi? Ma se il malcapitato dirà di sì allora dovrà accompagnare i ragazzi in posti orribili come i negozi, dove si vendono manganelli con su scritto “boia chi molla” e “me ne frego”, o come la tomba, dove nel libro presenze si può leggere ogni tipo di schifezza, anche razzista, e le pareti sono tappezzate da targhe inneggianti a camerati morti.»

Nello stesso intervento, Saporetti ha fatto notare che c’è persino un’eventualità peggiore, quella che dentro al museo

«un insegnante e i suoi ragazzi si trovino a fianco di visitatori in maglietta nera, casomai attratti dalle olografie: se questi parleranno a sproposito a voce alta cosa deve succedere? Se l’insegnante volesse far lezione, seduta stante, ai suoi ragazzi dovrebbe mettersi a questionare e forse a “fare a botte”, ma “per dovere” dovrà far finta di niente e invitare i suoi ragazzi a venir via. Allora, ed è incredibile, avremmo fatto provare ai ragazzi realmente, altro che con olografie, quella che è una delle scene chiave di ogni fascismo: l’umiliazione dei padri dabbene, che non amano e non insegnano la prepotenza. Ma ci avete pensato? L’abbiamo chiesto a uno degli ideatori del progetto e la risposta è stata: “Certo, questo è un problema, ma lo affronteremo dopo”. Ecco, forse è preferibile affrontarlo prima.»

Il punto è che gente abituata a vivere nella teoria, nell’astrazione, nel metadiscorso, gente che da molti anni affronta solo problemi da mondo accademico, beghe interne alla professione, rogne burocratiche e corporative, in parole povere gente che non ha il culo in strada, non solo non è più in grado di rispondere a obiezioni pratiche come queste, ma non è nemmeno più in grado di capirle. Lo si è visto benissimo in questi tre anni e passa di botte e risposte, di obiezioni e risposte a obiezioni-fantoccio.

Persino l’autore de Il corpo del duce, Sergio Luzzatto, storico avveduto e non certo avulso dalla realtà, ha mostrato di non capire le obiezioni riguardanti il contesto quando ha scritto che

«[non può] esistere confusione tra un luogo serio di interpretazione scientifica, di rappresentazione museale, e di restituzione narrativa del Ventennio, e le stanche ritualità dei neofascisti in camicia nera che salutano romanamente presso la tomba di Mussolini»

Infatti il problema non è la confusione, semmai il suo opposto: la stridente giustapposizione di due cornici narrative, due mondi, due modi di pensare Predappio e pensarsi a Predappio.

La Predappio delle ritualità neofasciste è concreta, corporea e tutt’altro che «stanca», anzi, è in crescita e ha la forza di imporsi, di permeare la realtà intorno e addirittura determinare l’economia del luogo; di contro, la Predappio del «luogo serio di interpretazione scientifica» auspicata dagli accademici “possibilisti” è wishful thinking, un luogo solo vagheggiato, l’incerto esito di quella che per i peroranti è «una sfida da vincere», «una scommessa»… Sempre questo linguaggio da gioco d’azzardo, da ludopati, in definitiva da irresponsabili, brevimiranti che rispondono alla segnalazione di un problema-chiave dicendo «lo affronteremo dopo», e intanto partecipano a un progetto il cui fine non è mai stato, come diceva in giro Frassineti Lato A, contrastare le ritualità e i commerci neofascisti ma, come spiegato da Frassineti Lato B, affiancarsi a essi, affinché Predappio possa avere il cerchio e anche la botte.

E anche se il fine fosse contrastare il neofascismo, cosa potrebbe la «rappresentazione museale», alla quale gli storici in buona fede si affidano illuministicamente, di fronte alla suggestione, al sonnambulismo, alla fascinazione del mito di morte del fascismo?

E anche se il fine fosse contrastare il neofascismo, cosa potrebbe la «rappresentazione museale», alla quale gli storici in buona fede si affidano illuministicamente, di fronte alla suggestione, al sonnambulismo, alla fascinazione del mito di morte del fascismo?

È sempre la convinzione che si possa «non pensare all’elefante», è sempre il non porsi il problema della cornice. E invece, andrebbe per prima cosa cambiata la cornice.

Innanzitutto, andrebbe compreso che i pellegrini neri non sono semplici «nostalgici» e che il neofascismo è un problema reale e di adesso.

Tale chiarezza di vedute aiuterebbe a farsi venire buone idee per scoraggiare i pellegrini neri e nel caso respingerli, come si faceva un tempo. Chiaro che non potrebbero farlo i predappiesi da soli: andrebbero aiutati. Questa mobilitazione dovrebbe inserirsi nel quadro di una più vasta mobilitazione antifascista, robusta e decisa, da imporre a livello nazionale.

Reso il luogo inospitale per i pellegrini, si ridimensionerebbe sempre più il giro d’affari dei pusher di scorie tossiche fasciste.

Senza i pusher, si potrebbe risemantizzare il paesaggio urbano, come si sta cercando di fare, un passo alla volta, a Bolzano.

Davanti al cimitero si potrebbe montare un’installazione permanente sui crimini del fascismo e sugli aspetti squallidi del regime. Si potrebbero mostrare, ad esempio, le foto del duce scartate da lui stesso perché ridicole e sconvenienti (le ha raccolte e commentate Franzinelli in un suo libro del 2003), i telegrammi coi quali il duce ordinava bombardamenti chimici in Etiopia e si compiaceva delle stragi ecc.

Solo a quel punto, forse, si potrebbe pensare a un museo nell’ex-Casa del Fascio. Tenendo però conto che la sua architettura trasmette messaggi ben precisi, che forse andrebbero disattivati con modifiche strutturali, ad esempio quelle proposte da ANPI Londra ed esposte da Alfio Bernabei in questo video.

Ma siamo sempre lì: Predappio è disposta a rinunciare all’«indotto», alle ricadute “positive” dei commerci neri?

Nonostante il contesto a dir poco sfavorevole e nonostante i limiti e le evidenti contraddizioni dell’approccio frassinetiano, molti osservatori rimangono possibilisti. Pensano che un museo a Predappio, se fatto bene, sarà comunque un passo avanti rispetto alla situazione attuale, e potrà contrastare almeno un poco la visione del fascismo spacciata a cento metri di distanza dai vari Ferlandia, Morosini, Pompignoli.

Basta leggerlo, il progetto, per rendersi conto che non sarà così. O quantomeno, che si è partiti molto male.

9b. Il mostro della lacuna nera

Clicca sulla copertina e scarica il progetto museografico per l’Ex-Casa del Fascio di Predappio (cartella zippata con relazione, tavole e quadro economico).

Il progetto museografico è stato preparato da un gruppo di lavoro capeggiato da Flores e De Bernardi, avallato — almeno così dovrebbe essere — dal comitato scientifico e caricato sul sito dell’Unione dei comuni della Romagna Forlivese, insieme a tutta la documentazione della gara d’appalto per l’ex-Casa del Fascio, in una cartella zippata dal nome «Progetto Istituto Parri».

Nella cartella ci sono tre pdf:

— la relazione del progetto, con descrizione dei contenuti, delle scelte d’allestimento e delle tecnologie necessarie;

— una carrellata di tavole e rendering degli allestimenti;

— il «quadro economico», cioè l’indicazione della somma necessaria per realizzare gli allestimenti, in tutto 1.917.000 euro (un milione e novecentodiciassettemila).

La pagina da cui si poteva scaricare il progetto (insieme ad altri 36 file) era intitolata «Appalto per l’affidamento dell’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativo ai lavori di restauro e rifunzionalizzazione della ex Casa del Fascio e dell’Ospitalità di Predappio».

Scrivo «si poteva» ed «era» perché la pagina, dopo essere rimasta on line circa un mese, è stata cancellata senza spiegazioni. È accaduto la settimana scorsa. Almeno fino alle 9:02 del 2 novembre c’era, come testimonia la cache di Google; il 6 novembre non c’era più.

Al momento, però, i 37 file sono ancora sul server. Dalla versione della pagina archiviata nella cache potete cliccare e scaricarli.

La relazione è una lettura che lascia basiti. So, per averne discusso con diversi storici e addetti ai lavori, che ha lasciato basiti anche loro, solo che non si sono ancora espressi in pubblico. Li invito a farlo, Giap è a loro disposizione. Intanto, comincio io.

Ci troviamo di fronte a un documento rabberciato e confuso, pieno di passaggi scritti in fretta e irrisolti, e privo persino dei numeri di pagina (sono 26 pagine). È stato pubblicato on line senza nemmeno rileggerlo, altrimenti qualcuno se ne sarebbe accorto, che era crivellato di refusi. Molti di questi riguardano la concordanza di numero o genere, segno che si sono cambiati dei vocaboli senza ricontrollare le frasi in cui erano inseriti: «prestati da altri istituzioni»; «gli orientamento»; «tutti i regimi totalitarie»; «le organizzazione del fascismo»; «esso sono il warfare»…

Della relazione ho già citato la frase sul fascismo che «come tale» non può tornare e la tirata basata su un fraintendimento del concetto di damnatio memoriae, ma c’è ben di peggio.

Il progetto di museo, scrivono gli estensori, si inserisce in un contesto europeo:

«in Germania, Russia, Polonia, Portogallo, per non citare che alcuni paesi, si sta verificando un percorso analogo, nel quale la costruzione di luoghi di interpretazione e di ricerca svolge il ruolo di attivatore di una memoria consapevole, come antidoto a ogni nostalgia e a ogni incertezza sul giudizio che una comunità democratica debba dare su quel passato.»

Un elenco alla rinfusa, nel quale è straniante vedere accomunate due situazioni diversissime come quella tedesca e quella polacca. Mentre in Germania si è tematizzata la colpa, nella Polonia ultrasciovinista di Kaczyński si impone di tematizzare la “discolpa”: si nega l’esistenza di un collaborazionismo polacco, si rilegge ogni aspetto del passato in chiave nazionalistica, si chiudono musei sgraditi e se ne aprono di celebrativi, soffocanti interferenze rendono sempre più difficile praticare una public history sganciata dalla propaganda di stato.

A quale dei due percorsi è «analogo» quello immaginato per Predappio? A quello tedesco o a quello polacco? Inoltre, non conosco la situazione in Portogallo, ma posso immaginare che sia piuttosto differente da quella russa.

È dunque un elenco che, invece di chiarire, annebbia.

Ho letto più volte la relazione, ho osservato le tavole, i rendering, le planimetrie, e credo di avere una buona idea di massima della forma, proporzione, disposizione e successione dei vari box. Diverso il discorso per quanto riguarda il loro contenuto, che è indicato in modo troppo vago.

Il percorso partirebbe su per arrivare giù: primo piano, piano terra, seminterrato. Secondo la metafora concettuale alto-basso, è come dire che si parte bene e si finisce male. Infatti, si legge nella sezione intitolata L’allestimento museale, il passaggio dal piano terra al seminterrato dovrebbe «far precipitare il visitatore direttamente nell’orrore della seconda guerra mondiale, seguita nel suo andamento cronologico e geografico, in un senso continuo di oppressione a cui contribuisce anche la scarsa altezza utile del piano».

Che sia finita male è poco ma sicuro, ma era partita bene?

Al primo piano, dopo un box introduttivo dedicato alla Grande guerra, si passa a un altro dedicato alla «presa del potere». Un setto è dedicato a «Lo squadrismo e la violenza fascista», un altro alla Marcia su Roma, il terzo al delitto Matteotti, poi c’è un setto grande descritto così: «Setto 1 grande: l’antifascismo: i socialisti e i liberali, i comunisti e i repubblicani.»

Segue una descrizione, che però non contiene il minimo accenno a cosa verrà mostrato di tutto questo. Sempre nella sezione L’allestimento museale si trovano precisazioni tecniche, si parla di standard e formati, di caratteristiche delle proiezioni video, di storici che appariranno in ologramma grazie alla tecnica del «fantasma di Pepper» e si metteranno a spiegare. Quindi so che l’allestimento sarà multimediale e ad altissima tecnologia, so che «all’avvicinarsi del visitatore, lo storico inizia la narrazione, presentando i contenuti utilizzando un linguaggio deittico e ricco di riferimenti al contesto», ma non mi si dà un’idea, nemmeno orientativa, a spanne, di cosa verrà mostrato.

Stiamo parlando di come il fascismo distrusse il movimento operaio e bracciantile, di come prese il potere, di come impose la dittatura. Va fatto capire che lo squadrismo era terrorismo. Per rendere l’idea di quanti morti fece, basti dire che in due anni ne fece più di tutti i gruppi armati — rossi e neri, e stragi comprese — attivi per tutti gli anni Settanta, che pure sarebbero gli «anni di piombo». È da come mi mostri e racconti questa fase che capisco dove vuoi andare a parare.

Tra i lavoratori del settore culturale con cui ho discusso il progetto c’è Tommaso Baldo, operatore didattico presso il Museo storico del Trentino.

TB. — La questione è: quali saranno i documenti usati? Ovvero: vedremo i volti dei braccianti uccisi dagli squadristi? Sentiremo la relazione di Matteotti sullo squadrismo? Pongo questo punto perché anche sui manuali scolastici la violenza fascista è edulcorata: lo squadrismo è sempre rappresentato tramite qualche innocua immagine di roghi di bandiere rosse e ritratti di Marx, è molto raro vedere i volti delle vittime, sapere del peggioramento delle condizioni di vita dei braccianti dopo la distruzione delle loro organizzazioni politiche e sindacali. Ecco, non sarebbe il caso di mostrare finalmente un grafico sulla povertà assoluta degli italiani nel corso del Novecento? È un dato semplice che mostra a colpo d’occhio quanto il fascismo, nel giro di pochi anni, abbia peggiorato le condizioni di vita della gente comune.

Da operatore didattico dico che non basta parlare di una cosa, il problema è cosa si mostra o si fa ascoltare per narrare un argomento. Le violenze fasciste gli italiani in realtà non le hanno mai viste, non le hanno mai associate a una storia, a situazioni concrete, a un nome, se non a quello di pochi personaggi “esemplari” come Matteotti, dei quali però non si racconta mai nulla dal punto di vista umano. Se alla base non c’è consapevolezza di questo, difficilmente ci sarà l’intenzione di mostrare documenti davvero di impatto, senza i quali la narrazione storica non lascerà il segno sui visitatori.

Credo che uno dei motivi per cui oggi la propaganda neofascista è efficace è perché, come nel caso Giuseppina Ghersi fa leva, il più delle volte attraverso menzogne, sulle storie individuali, mentre la narrazione storica scolastica o accademica spesso dimentica sia a livello macro che a livello micro la concretezza delle vita delle persone, e in questo modo non riesce a coinvolgere.

Chi vuole quel museo proprio a Predappio, per non coprire e fornire alibi al contesto di apologia del fascismo in cui si trova, dovrebbe sin dal progetto dire che intende «far vedere, far toccare con mano» gli orrori mai raccontati del fascismo italiano. Al momento, però, non si è letto nulla di simile.

È vero, nelle arti e discipline che mobilitano primariamente la vista — e la museografia è una di queste — quel che si mostra arriva prima di quel che si spiega, influenza preventivamente la spiegazione e determina cosa rimarrà dell’esperienza. Da questo punto di vista, la lettura del progetto non fa granché sperare.

Infatti, dopo questi primi box c’è un box circolare dove viene riprodotta — nel senso di riallestita virtualmente — la famigerata «Mostra della Rivoluzione Fascista» del 1932, con cui il regime marcò il decennale della propria ascesa al potere. Questo è il primo allestimento del quale riusciamo a farci un’idea, ed è un allestimento realizzato dal regime stesso a scopo autocelebrativo.

Prima di scendere al piano terra, possiamo visitare un soppalco dove ci vengono mostrate le realizzazioni ed eccellenze artistiche, architettoniche e scientifiche dell’epoca, e dove possiamo calarci nella «proiezione immersiva» di scene del cinema dei telefoni bianchi. Dopodiché possiamo divertirci un poco suonando una riproduzione dell’Intonarumori di Luigi Russolo:

«La riproduzione dell’Intonarumori si compone di sette elementi formati ognuno da un parallelepipedo in legno e da un altoparlante in metallo per amplificare i suoni; un software sviluppato ad hoc consente la riproduzione di un’infinita gamma di suoni che il visitatore potrà riprodurre utilizzando controlli analogici posti sui parallelepipedi.»

Costo dell’installazione: 18.000 euro.

Infine, dopo questa suonatina…