Working Class Hero

La madre Teti, la dea dai piedi d’argento, ridisse

che due sorti mi portano al termine di morte;

se, rimanendo, combatto intorno a Troia,

perirà il mio ritorno, la gloria però sarà eterna;

se invece torno a casa, alla mia patria terra,

perirà la nobile gloria, ma a lungo la vita

godrò, non verrà subito a me destino di morte

– Iliade, IX, 410-416

Let us die young or let us live forever

We don’t have the power, but we never say never

Sitting in a sandpit, life is a short trip

The music’s for the sad man

– Alphaville, Forever Young

Su uno dei muri esterni dell’Old Trafford, lo stadio del Manchester United, c’è una targa che ricorda i caduti del 6 febbraio 1958. È una data impressa a fuoco nella storia del club inglese, quella che segna la fine dei Busby Babes, i ragazzi che Matt Busby stava trasformando nella squadra più forte d’Europa. Quel giorno all’aeroporto di Monaco c’era la neve, e questo contribuì a intralciare il decollo dell’aereo che avrebbe dovuto riportare a casa i Red Devils, reduci da una partita di Coppa dei Campioni. L’ironia della sorte volle che lo schianto avvenisse ancora prima che l’aereo si staccasse dal suolo. Ciò nonostante metà dei passeggeri perse la vita.

La targa all’esterno dell’Old Trafford che ricorda l’incidente di Monaco

Nove anni dopo la tragedia di Superga in cui era scomparso il Grande Torino, il calcio inglese conobbe lo stesso lutto, rimanendone sconvolto sul piano emotivo, e menomato su quello storico. La tragedia strappò infatti i migliori giovani giocatori al Manchester United e alla nazionale inglese, cambiando così la storia del calcio europeo e mondiale. È la tesi di molti dei testimoni che compaiono in questo libro. Libro il cui intento dichiarato è però un altro, nientemeno che dare una risposta alla domanda che ogni tifoso almeno una volta nella vita si è fatto. Chi è stato il più grande calciatore di tutti i tempi?

Lo scetticismo dell’autore la prima volta che si imbatte nella risposta di un vecchio appassionato di calcio è lo stesso del lettore che si accinge ad affrontare queste pagine. Duncan Edwards? Non scherziamo, per favore. Di un giocatore morto appena ventunenne si potrà dire tutt’al più che sarebbe diventato il più grande, ma metterlo davanti al genio dispiegato di Pelé o Maradona, o degli attuali Ronaldo e Messi, suona come una provocazione.

Il libro di Leighton però è tutto fuorché provocatorio. Il suo metodo di indagine è semplice e lineare: scremare la leggenda di Duncan Edwards e dei Busby Babes dall’aura di santità dovuta alla loro tragica fine, per confrontarsi con le mere cronache sportive. Leighton macina articoli su articoli, si tratti dei resoconti delle partite delle leghe giovanili sui giornali locali, o di quelli degli incontri della Prima serie inglese e della nazionale sui grandi quotidiani del regno. Compone così il racconto di una carriera tanto rapida quanto breve. E mentre interroga le fonti scritte non rinuncia a parlare con i testimoni ancora in vita o a citare le dichiarazioni di quelli ormai scomparsi. In questo modo delinea la personalità del campione, componente non secondaria per valutarne la grandezza.

Infine giunge a darsi una risposta nient’affatto romantica, ma fondamentalmente tecnica e psicologica, che lascia spiazzati per la sua nitidezza e semplicità.

Matt Busby con i suoi “Babes”

Questa è anche la storia di un eroe. Eroe in senso classico, una figura che unisce la forza e il destino di Achille alla temperanza e all’umanità di Ettore. Giovane, forte e sano, perfetto per incarnare l’idealtipo di figlio d’Albione, oggi Edwards è raffigurato in una statua al centro della sua città natale, anziché davanti a uno stadio come altri grandi del calcio inglese.

Duncan Edwards, chi era costui? I filmati in bianco e nero su Youtube ci restituiscono la figura sgranata di un ragazzone dalla faccia gioviale, con un tiro potente come pochi e una grande gamma di passaggi. Nient’altro.

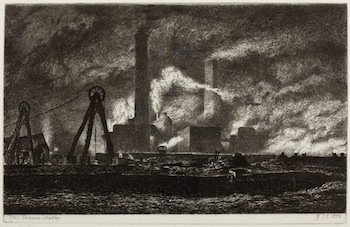

L’anagrafe ci dice che era nato nel 1936, nella cittadina di Dudley, nel cosiddetto Black Country, la regione delle Midlands Occidentali che prende il nome dall’aspetto del paesaggio. Nero perché dominato dalle vene e dalle miniere di carbonfossile, dai grandi stabilimenti siderurgici e manifatturieri, e dai fumi industriali che oscuravano il sole e avvelenavano l’aria. Un paesaggio che ha ispirato certe descrizioni letterarie di scrittori come Dickens e Tolkien, quest’ultimo cresciuto poche miglia più in là.

Sotto quel cielo color piombo si estendeva un mare di casette a schiera, per chi in quelle fabbriche e miniere si guadagnava da vivere.

Il paesaggio del Black Country in un’illustrazione d’epoca

Da lì veniva l’eroe immortalato dal mito dei favolosi Busby Babes. E da lì non ha fatto molta più strada. Soltanto un trasferimento al nord, in un’altra conurbazione industriale, quella di Manchester, in una casa appena un po’ borghese, dove condividere gli spazi con gli altri rampolli dello United.

Edwards era un figlio della classe operaia che incarnava i sogni di riscatto di chi era uscito dalla guerra e aspirava a uscire dalla miseria. Un riscatto che non passava già dall’arricchirsi, perché non si poteva, le leggi sportive dell’epoca lo proibivano. Si trattava piuttosto di evitare la miniera o la fornace, quindi accedere a un destino meno ingrato di quello dei padri.

Se non si guarda al contesto nel quale sorgeva l’Old Trafford, il Teatro dei Sogni circondato di ciminiere, dove andarono in scena tante delle imprese dei Busby Babes, si può cogliere poco della figura di Edwards. L’orgoglio di chi andava allo stadio si rispecchiava in quello dei calciatori di Matt Busby. Un sabato su due alle tre del pomeriggio, i Babes giocavano per la propria gente, per quella virtuale Repubblica Operaia di Mancunia che aveva il suo epicentro all’Old Trafford.

Il vecchio Old Trafford con la sua skyline di fabbriche e ciminiere

Ecco perché Jimmy Murphy, l’inseparabile braccio destro di Busby, sorrideva davanti alla sicumera dell’istrionico Mohammed Ali, quando lo sentiva dire di essere il più grande, e replicava: «Il più grande è stato un calciatore di nome Duncan Edwards». Quegli uomini rudi, Murphy, Busby, a loro volta usciti dalle valli del Galles e dalle miniere della Scozia, ripuliti ma con facce che parlavano di lavoro e fatica e guerra, vedevano in Edwards la realizzazione pratica del calcio per come lo intendevano: un gioco fatto di potenza, maestria, velocità, e tanto coraggio. Una battaglia simulata, undici contro undici, dove finalmente ce la si vedeva alla pari, tra uomini, a prescindere dalle origini e dai cognomi. Era l’occasione per chi veniva dalle aree “nere” del paese di dimostrare a tutti di che pasta era fatto, senza la prospettiva di un salto che lo catapultasse all’estremo opposto della scala sociale.

Oggi è inimmaginabile che i calciatori dei grandi club non siano ricchi e famosi come gli attori di Hollywood o le rockstar, con al fianco fidanzate e mogli che sembrano (e a volte sono) fotomodelle. Il divo Cristiano Ronaldo può offrirsi di saldare i suoi debiti milionari con il fisco firmando un assegno in bianco, come uno sceicco arabo. Prego, scrivete voi la cifra. Per quanto umili possano essere le sue origini, l’uomo che sa giocare straordinariamente bene a pallone è sulla vetta del mondo, e quelle origini le vede col binocolo. I milioni di comuni mortali che lo guardano giocare vedono uno che ce l’ha fatta, che ha realizzato il sogno individuale di successo, fama, ricchezza; uno che possono ammirare e invidiare, non certo in cui possono identificarsi collettivamente.

La storia di Duncan Edwards arriva quindi da un altro mondo e da un altro calcio, che a tratti potrebbe apparire commovente. Negli anni Cinquanta non si giocava su bei prati all’inglese, anzi, le partite erano spesso lotte nel fango senza prigionieri, con attrezzatura e dotazioni di terza mano, e modesti rientri a casa con i mezzi pubblici o i pedali privati. Il tutto senza la copertura degli odierni mass media, tanto che i campioni venivano riconosciuti soltanto dai propri tifosi, magari loro vicini di casa.

Leighton però è bravo a tenersi alla larga dall’indulgenza e dalla nostalgia per i vecchi tempi. Anzi, offre uno sguardo molto lucido sui rischi e i limiti di quel calcio. Rischi fisici, quando i regolamenti erano molto più morbidi circa i contrasti di gioco; e limiti alla libertà dei calciatori di contrattare la paga e i vincoli societari, cioè il proprio destino professionale.

I Babes Johnny Berry, Duncan Edwards, Mark Jones, Roger Byrne e Dennis Viollet

Piuttosto c’è un altro elemento dell’epopea “antica” dei Busby Babes sul quale Leighton sembra insistere, e cioè l’importanza che ebbe l’amicizia in quell’esperienza. Il nomignolo derivava dal fatto che erano poco più che adolescenti. Il sistema di selezione e preparazione messo in piedi da Matt Busby al Manchester United puntava tutto sui giovanissimi. Busby li cercava e li accudiva, in attesa che fossero pronti, senza fretta di bruciare le tappe. Così i ragazzi crescevano assieme, vivevano assieme, assieme si allenavano e trascorrevano il tempo libero, e quando scendevano in campo questo diventava un altro momento della loro vita in comune. I loro padri putativi Busby e Murphy in questo modo formarono un gruppo compatto, che né la buona né la cattiva sorte avrebbe potuto spezzare. Insieme misero in atto una rivoluzione generazionale e mentale nel calcio, che coincise con una più vasta trasformazione della società e dell’immaginario.

Questo libro dunque è anche la storia di un gruppo di amici e della sfida che lanciarono al mondo. Una storia senza lieto fine, perché il gioco si trasformò in tragedia, come se alla guerra simulata se ne fosse sostituita una vera, con morti, feriti e sopravvissuti afflitti dal senso di colpa.

Sir Bobby Charlton

Uno di quei superstiti è ancora di casa all’Old Trafford. Sir Bobby Charlton, classe 1937, non perde occasione per ricordare quella breve ma intensa stagione di gloria che ha segnato la sua vita per sempre. Lui è la memoria vivente, l’amico sopravvissuto alla strage, che ha fatto tutto ciò che avrebbe fatto Edwards: vincere una Coppa del mondo, una Coppa dei campioni, il Pallone d’oro, ricevere il cavalierato e diventare un dirigente del Manchester United. Sentirlo parlare oggi fa una certa impressione, eppure le sue parole sono assolutamente lucide, quando dice: «Duncan Edwards è stato l’unico giocatore che mi abbia fatto sentire inferiore. Era fantastico e gli volevo bene».

L’inizio di questo libro, in cui Leighton immagina come sarebbero andate le cose se i due amici fossero sopravvissuti entrambi, è un’amara ipotesi controfattuale della storia, quella in cui l’Achille di Britannia vince la guerra e torna a casa per crescere figli e invecchiare. Il finale invece è un dramma shakespeariano, in cui i segni funesti si accumulano fino ad arrivare alla catastrofe; poi a un debole e addirittura crudele filo di speranza; quindi alla tragedia e al lutto. Il lettore si scopre grato a Leighton per il riserbo con cui tratta il destino dei congiunti di Edwards, senza indulgere in dettagli pietistici e dicendo poche cose che dicono già tutto.

L’elenco di tributi e commemorazioni post mortem rende l’idea dell’impatto che quella scomparsa ebbe nel mondo del calcio britannico ed europeo, ma non dice ancora nulla della sua eredità, o meglio, del carico simbolico che la sua figura porta con sé. Non a caso Leighton ne parla come di un modello etico per lo sport. E probabilmente non sbaglia.

Innanzi tutto perché Edwards non ha mai conosciuto il narcisismo del campione. Essendo vissuto prima della grande spettacolarizzazione del calcio in tv, si è risparmiato la trasformazione dei calciatori in stelle dello show business, una cosa che sarebbe risultata incompatibile con il suo carattere schivo, l’umiltà e la passione per il gioco in sé. Non ci sono dubbi infatti che un certo racconto mediatico del calcio, con l’insistenza compulsiva sul talento individuale, unito alle cifre astronomiche pagate per i grandi giocatori, finisce per condizionare la percezione del gioco e quella che il campione ha di se stesso.

Quante volte abbiamo rivisto il secondo goal di Diego Maradona contro l’Inghilterra al mondiale del 1986 in Messico, quello che molti considerano il più bello mai realizzato? Un giocatore geniale e imprendibile parte palla al piede da metà campo, dribbla tutta la squadra avversaria incluso il portiere e segna. Lo si confronti con il goal raccontato in questo libro a pagina 179, dove l’azione è a tutto campo e corale, e a parità d’impatto si avrà chiara la differenza tra due immagini del campione molto diverse.

Il divo CR7

Senza tirare in ballo la personalità eccentrica di Maradona, si pensi anche alle parole di Ronaldo a proposito del suo periodo giovanile allo United, in un’epoca ben più recente: «Quando ho iniziato a giocare nel Manchester United ho iniziato a crederci: ho visto che non c’erano molte persone con il mio talento, la mia dedizione, i miei sforzi, la mia etica del calcio. Nessuno può paragonarsi a me, nessun altro sarà mai Cristiano Ronaldo.»

L’ego del campione contemporaneo sostituisce il “noi” della squadra con una sfilza di aggettivi possessivi singolari. Talento, dedizione, sforzi, etica dello sport, diventano qualità individuali che esaltano l’eccellenza del singolo.

Benché spesso si trovasse a fare la differenza sul campo, Edwards, per il contesto, il ruolo, per mentalità e carattere, non si sarebbe mai visto né raccontato così.

Il secondo motivo per cui Edwards può essere un modello è la sua originalità, che lo colloca in controtendenza rispetto ai pretendenti al trono di migliore giocatore della storia.

Cosa hanno in comune Di Stéfano, Pelé, Best, Cruyff, Maradona, Platini, ecc., fino a Messi e Ronaldo?

La risposta è facile: sono tutti attaccanti. Metà di loro sono numeri 10, centravanti, quelli che finalizzano le azioni, che dribblano le difese, che segnano.

Edwards poteva giocare anche centravanti, in effetti, e a volte lo fece con vistose conseguenze sui risultati delle partite, ma prima di tutto era un difensore. Sulla schiena portava il numero 6 e giocava in quello spazio tra il limite dell’area e il centrocampo che era la chiave del calcio di allora. Mezz’ala o mediano sinistro, che dir si voglia, si dedicava strenuamente sia a interdire il gioco degli avversari sia a impostare le azioni in avanti. Azioni che potevano essere innescate dai suoi celeberrimi lanci lunghi per le ali, oppure dalle aperture per i centrocampisti, o ancora da vere e proprie cavalcate inarrestabili.

Ciò che lo contraddistingue è la sua posizione di partenza arretrata. Duncan Edwards non era un goleador, non ha mai vinto la classifica cannonieri. Segnava, eccome, ma soprattutto fermava il gioco avversario, all’occorrenza salvava la porta, e dettava le ripartenze, quando non sbloccava il risultato con un siluro sotto la traversa. In certi casi faceva tutto questo assieme.

Se dunque il racconto delle sue gesta con i Busby Babes o con la nazionale inglese può essere metafora di altruismo, tenacia, coraggio, lealtà, alzi la mano chi non indicherebbe questi valori come bussola ai ragazzi che oggi iniziano a dare calci a un pallone con un numero sulla maglia, o più semplicemente ad affrontare la vita. Per questo, mentre Leighton cerca in lui un buon eroe inglese, la figura di Edwards si spinge oltre le isole britanniche e diventa universale proprio perché funziona come un mito o una leggenda.

Si dice che ad Achille venisse data una scelta. Avere una vita lunga e pacifica, senza lasciare il segno; oppure una vita corta e veloce come una freccia, piena di gesta memorabili.

L’eroe acheo scelse la gloria.

La statua di Edwards a Dudley

Forse Duncan Edwards non fece in tempo a esprimere tutta la propria potenzialità calcistica, ma in questo modo si risparmiò anche gli infortuni, il declino, la fine della carriera in qualche squadra nordamericana, o le collusioni con il sistema di potere che è diventato il calcio internazionale. Quando anche l’ultimo amico lo avrà raggiunto nell’album dei ricordi, “Big Dunc” rimarrà comunque immortalato in ogni fotogramma, in ogni scatto in bianco e nero, come un antico guerriero sul campo di battaglia. Per sempre giovane. Per sempre forte. Per sempre grande. Un fantasma discreto, che ogni squadra giovanile vorrebbe nello spogliatoio un minuto prima di entrare in campo, capace di rassicurarla con la sua presenza imponente, un sorriso e le parole giuste:

«Alla fine andrà tutto bene, perché il calcio è un gioco che premia chi dimostra coraggio. Diamoci dentro, ragazzi!»

Bologna, marzo 2018

[La biografia di Duncan Edwards, scritta da James Leighton e tradotta da Wu Ming 4 uscirà in libreria giovedì 26 aprile]

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Sul rapporto tra calcio inglese degli anni 50-60 e classe operaia, consiglio anche il bellissimo “My father and other working class heroes”, di Gary Imlach, la biografia di suo padre, Stewart Imlach, ala sinistra della nazionale scozzese e del Nottingham Forest che vinse la FA Cup nel 1959, l’uomo che dopo la vittoria si dimenticò di rimettersi la dentiera, e si presentò davanti alla Regina per ritirare la medaglia completamente sdentato.

[…] Η ιστορία του Duncan Edwards έρχεται λοιπόν από έναν άλλο κόσμο και ένα άλλο ποδόσφαιρο, που μερικές φορές θα μπορούσε να φανεί συγκινητικό. Στη δεκαετία του ’50, δεν παίζονταν σε όμορφους χλοοτάπητες αλλά αγγλικά, αντιθέτως, τα παιχνίδια παλεύονταν συχνά μέσα στη λάσπη χωρίς φυλακισμένους, με εξοπλισμό και υλικά από τρίτο χέρι, και σεμνές επιστροφές στο σπίτι με δημόσια μέσα μεταφοράς ή ιδιωτικά πεντάλ. […]

[…] maggio TORINO Duncan Edwards, il più grande. Presentazione del libro di James Leighton con Wu Ming 4 e Darwin Pastorin. h. 16:30, Caffè […]