di Wolf Bukowski *

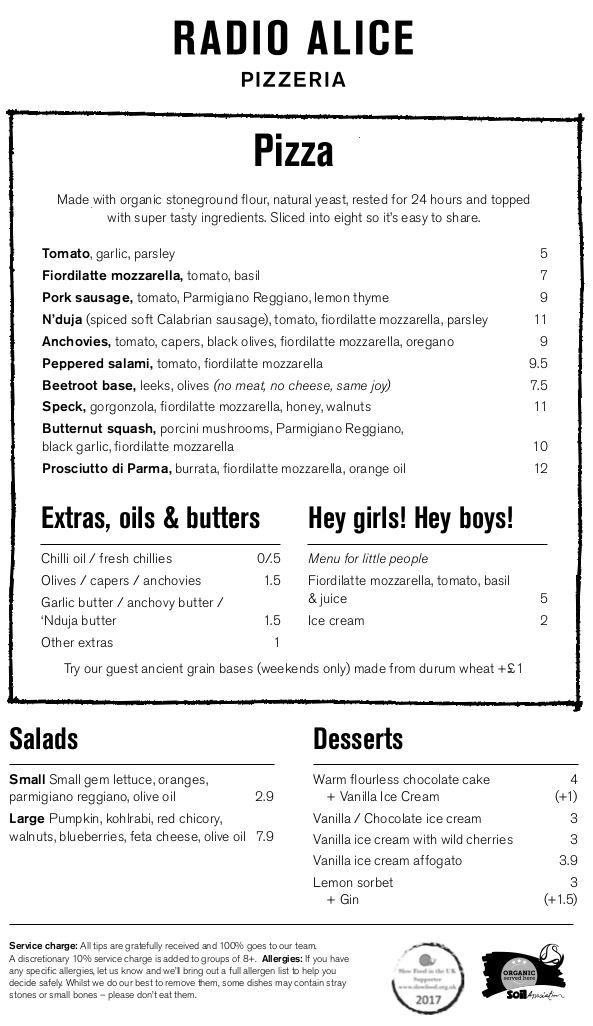

Menù di Radio Alice, dettaglio, aprile 2018. Non manca la chiocciolina Slow Food.

«Il pericolo sovrasta tanto il patrimonio della tradizione quanto coloro che lo ricevono. Esso è lo stesso per entrambi: di ridursi a strumento della classe dominante. In ogni epoca bisogna tentare di strappare nuovamente la trasmissione del passato al conformismo che è sul punto di soggiogarla.»

–

Nel dicembre del 2016 viene inaugurata in Hoxton Square la pizzeria Radio Alice, «avventura» e «progetto londinese dei fratelli Matteo e Salvatore Aloe, creatori di Berberè». La zona del locale veniva descritta dal sito di Berberè come «uno dei poli più vivaci e dinamici della città grazie alla presenza di artisti e design». Lo definirei invece, molto più brevemente: hipster e gentrificato. Sei mesi dopo è la volta di una seconda apertura con la stessa insegna, «nel bellissimo villaggio/quartiere di Clapham», luogo di gentrificazione più recente.

Radio Alice, quella vera, trasmette per tredici mesi tra 1976 e 1977 da un sottotetto di via del Pratello 41, a Bologna. Su Alice, nel corso degli ultimi quarant’anni, si è detto, scritto e girato tantissimo: un elenco, necessariamente incompleto, di libri, tesi, documentari, film, trasmissioni radiofoniche… si trova qui. Su Giap uno dei protagonisti di allora, Valerio Minnella, scrive:

«Di solito la gente ci dice “Voi avete cambiato la storia della comunicazione” (vero), ma poi l’unica cosa che conoscono è che la radio fu chiusa dalla polizia e noi arrestati (un po’ riduttivo). Non sanno quasi nulla della realtà della radio […] L’unico aspetto noto a tutti resta quello eroico della chiusura, ma la percezione che dichiarano è che abbiamo cambiato la storia della comunicazione, come se essere arrestati fosse una metodologia di mediatica. Debbo dire che è un corto circuito che mi sconcerta: nonostante il riconoscimento e la stima che ci vengono attribuiti, anche dalle persone più improbabili, la vera essenza di Radio Alice è spesso sconosciuta. Però resta il mito.»

Menu di Radio Alice, dettaglio, marzo 1977.

La storia di pizzerie che sto per raccontare conferma precisamente quanto sostenuto da Minnella. Si muove infatti tra un mito dai contorni indefiniti (il mito della radio, il mito del ’77 bolognese) e un momento, un solo momento, narrato in scala uno a uno: quello dell’irruzione della polizia, a tarda sera del 12 marzo del 1977, con pretestuose accuse d’istigazione a delinquere in relazione agli scontri seguiti all’uccisione di Francesco Lorusso. Vedremo più avanti come e soprattutto dove quel momento viene riprodotto.

«Bərbər… what?»

Salvatore Aloe, uno dei due fratelli fondatori di Berberè, racconta al Carlino come è stato scelto il nome:

«Nostra zia Francesca ha fatto il ’77 e ci ha trasmesso il mito della città controculturale. Voleva assolutamente che nostra cugina si chiamasse Alice e faceva pressioni sulla sorella. Ma mio nonno non ne voleva sapere e fu infine chiamata Simona, così questo omaggio a Radio Alice è rimasto in sospeso per 35 anni».

Poche righe sotto l’imprenditore dichiara un motivo più prosaico: gli inglesi proprio non riescono, dice, ad articolare «Berberè». Cosa peraltro non del tutto convincente, visto che esiste ed è in uso la parola berber, cioè berbero, che potrebbe fornire ampia base per la pronuncia del nome delle pizzerie.

Non sorprende che la trovata – quale che sia il suo vero movente – irriti chi ha memoria partigiana del ’77 bolognese. Zero in Condotta definisce quello degli Aloe «un progetto piuttosto spregiudicato» e scrive:

«Se tutto andrà come previsto, dopo Londra, il marchio “Radio Alice” campeggerà all’entrata di altri 13 punti pizza sparsi per il mondo, ci sarebbe già un importante Fondo di Investimenti internazionale disposto a sostenere l’operazione. Chissà se i fondatori di Radio Alice, che si ritenevano un piccolo gruppo in via di moltiplicazione, sarebbero stati orgogliosi di aver fatto parte di un movimento che, quarant’anni dopo, vede il moltiplicarsi di una moltitudine di pizzerie.» (Zic, 9 novembre 2016)

A oggi le pizzerie a marchio Berberè sono otto, a cui si aggiungono le due londinesi Radio Alice.

Alice nell’ambra del capitale

All’articolo di Zic risponde lo stesso Salvatore Aloe. La lettera che invia alla redazione ha la statura del modello, dell’exemplum. Ogni parola che vi si legge è un tassello e allo stesso un compendio dell’uso, da parte del marketing e del capitale, di parole e concetti che rimandano alle istanze dei movimenti radicali.

«Cazzo per me, per noi, [chiamare le pizzerie “Radio Alice”] è un omaggio! Sincero. Non pensavamo di offendere né oltraggiare, né furbescamente appropriarci. Onestamente pensavo che Radio Alice fosse nata per tutti, fosse di tutti, pizzaioli compresi! Ho capito male? I pizzaioli sono esclusi? Perché? Noi non siamo intellettuali. Noi siamo artigiani.»

Nella sua lettera Aloe rivendica la dignità del lavoro manuale, l’impegno contro il caporalato, buone condizioni contrattuali per i dipendenti, la coltivazione biologica, le origini popolari nonché il tentativo di «rappresentare lo spirito anche di Radio Alice e di coloro che hanno fatto il settantasette» applicando «i principi del rispetto, della responsabilità e della gioia.»

Se lasciamo da parte l’arbitrario auspicio di «rappresentare lo spirito» del ‘77, non c’è motivo di dubitare delle sue affermazioni. Esse sono vere come è vero l’insetto nell’ambra, ma, proprio come questo, sono catturate e uccise dalla resina, cioè dal capitale. Possiamo osservarle e rigirarle in mano a lungo cercando di discernere e criticare punto per punto, alzando lamenti per la sottrazione e la sussunzione… Oppure, col martello del materialismo, possiamo risolvere il dilemma rompendo il gioiello e restituendo non vita all’insetto, certo, ma dandogli almeno dignitosa sepoltura.

È il materialismo a dirci che Aloe – non importa come si autonarri – è un imprenditore con più di 50 dipendenti, che chiama con paternalismo (o, vista l’età, fratelmaggiorismo) «un sacco di ragazzi e ragazze che lavorano con noi»; e una dose ancora maggiore di materialismo ci mostra come la sua azienda sia dedita al vettovagliamento di città sempre più ostili nei confronti delle classi popolari. Basta infatti posizionare su una cartina i locali Berberè e, sotto la gran parte degli spillini – che certamente immaginiamo a forma di pizza -, si potranno leggere i toponimi par excellence della gentrificazione:

■ Milano Isola, quartiere animato da quello che il New York Times chiama «alternative vibe»;

■ Firenze San Frediano, dove «quello che era l’elemento indomito […] viene messo a profitto» per divenire, «nella regia della gentrificazione, l’elemento eccentrico, vivace, saporito, pittoresco» come scrive un collettivo di quartiere nel 2013;

■ Milano Navigli: più 13% di valore degli immobili dal 2007 al 2017, cioè proprio negli anni in cui le case dei comuni mortali stagnavano di prezzo, pressoché invendibili;

■ Verona in via dei Pellicciai, l’apertura più recente, nel «cuore del centro storico dove negozi di moda, grandi firme e “false” osterie, nel senso che sono ormai tutti ristoranti di alto livello soprattutto da un punto di vista del prezzo, stanno progressivamente e aggressivamente rimpiazzando vecchi negozi e locali», come mi scrive un compagno veronese.

■ Poi ci sono le due londinesi Radio Alice, «naming diverso ma stessa qualità»,

■ e quella di Bologna, dove la «riqualificazione» della zona universitaria viene spinta avanti costi quel che costi, a suon di «food innovation», decoro e soldi pubblici (se ne parla qui, nel paragrafo «Tutta Bologna è Fico»).

La scoperta della pizza filosofale

Per capire come Berberè sia diventata Berberè (e quindi come sia diventata anche Radio Alice) bisogna fare un passo indietro. I fratelli Aloe «nel 2010 aprono la prima pizzeria Berberè a Castel Maggiore, in provincia di Bologna. Matteo ha 24 anni, Salvatore 31», racconta il «chi siamo» aziendale. Castel Maggiore è un paesone, ma non immaginate la pizzeria in un casale col pergolato di glicine, è in un centro commerciale – anche se con un sacco di pretese, almeno a giudicare dal nome: «Lifestyle Shopping Center Le Piazze». Racconta Salvatore Aloe a Dissapore:

«Con mio fratello abbiamo aperto da studenti di economia emigrati al nord, privi di grandi disponibilità economiche. Diciamo che Berberè numero uno [Castel Maggiore] è stato un prodotto di famiglia, aperto con i nostri risparmi più quelli di parenti e amici che ci hanno creduto. In questo modo abbiamo racimolato 70mila euro, l’investimento totale di 400mila euro lo abbiamo coperto grazie a un prestito della banca.»

Si tenga presente la proporzione: l’82,5% dell’investimento è un prestito bancario, eppure al centro del racconto ci sono i risparmi di famiglia (delle zie). Lo stesso accade quando Aloe parla con il Gambero Rosso della seconda apertura, quella in centro città:

«Inizialmente abbiamo cercato un locale a Bologna ma con i pochi euro messi da parte (e prestati dalle nostre zie) non potevamo permetterci di comprare l’attività».

Il salto dalla provincia fino a via Petroni, a 500 metri dalle due torri, si realizza nel 2013. Probabilmente non è un caso che abbia luogo proprio quando entra in campo un partner importante: Alce Nero. La pizzeria della zona universitaria si chiamerà, infatti, Alce Nero Berberè. Ma, prima di arrivare al marchio del cavaliere sioux, la storia di Berberè ha bisogno di un personaggio minore che faccia il gradino con le mani: il coinquilino.

«Una delle due figlie di Lucio Cavazzoni (Presidente di Alce Nero) era la fidanzata dell’ex coinquilino di Matteo, è stata lei a metterci in contatto con il padre, con il quale abbiamo studiato un blend di farine per le nostre pizze. […] Data l’affinità abbiamo rilevato un loro negozio, del quale è rimasto un piccolo shop all’interno del ristorante per non cancellare quello che era stato. Alla fine Alce Nero è entrato anche in società, con una quota di minoranza comprata dalle nostre zie.»

Ciò che importa non è il grado di verità della narrazione, ma il capire cosa ne fa una storia edificante, perfetta per il libro «Le Fiabe della Buonanotte nel Capitalismo Realizzato». La risposta è semplice: la combinazione «zie» + «coinquilino», il suo inconfondibile aroma di possibilità, realizzabilità, prossimità. In tanti hanno una zia con qualche risparmio, e i coinquilini hanno spesso fidanzate: come non sognare che la sintesi di questi due comuni elementi porti, in pochi anni, alla costituzione di una «multinazionale tascabile»? (Questa la definizione di Berberè data dal Gambero Rosso, nello stesso articolo). La storia è dunque quella di chi ha trovato la pietra filosofale, la filosofal pizza, e ciò che sussurra all’orecchio di chi ascolta è:

«Tu, ehi proprio tu: non vorresti essere il prossimo? Chiama subito la zia per sapere se le è passata la rinite allergica, e fai installare Tinder al tuo coinquilino: è ora che incontri qualcuno e te lo porti a casa! Fa’ presto!»

Al contrario di quella degli Aloe, le storie di chi con le proprie avventure imprenditoriali si è schiantato di debiti, pur essendo assai più numerose, non diventano storytelling ma restano aride statistiche. E sono confinate nelle pagine economiche, per inveterata tradizione le meno lette dei quotidiani:

«sono sempre di più gli imprenditori pronti a scommettere sui piaceri della cucina e di una buona tazza di caffè [… ma] solo in pochi riescono a tenere in piedi la propria attività a 5 anni dalla nascita. Delle imprese nate nel 2011, 3 su 4 hanno abbassato la saracinesca entro cinque anni e oltre il 45% non è riuscita a resistere al terzo anno di vita.» (La Repubblica, 29 dicembre 2016)

Il cavaliere Sioux e il reggimento Legacoop

La vicenda dei pruriti «rivoluzionari» di Berberè (e quindi di Radio Alice pizzeria) non è che il riproporsi in farsa della storia del suo partner d’affari, Alce Nero. La cooperativa agricola Alce Nero nasce infatti davvero dai fermenti degli anni settanta. Viene fondata nel 1977 a Isola del Piano, nella campagna marchigiana, ed è animata da un ambientalismo di segno cristiano e sociale. Tra gli obiettivi di quel gruppo di agricoltori e intellettuali, giovani e anziani, c’è il gettarsi alle spalle «vecchi scopi» e «vecchi privilegi» e sviluppare socialità, economia e forme di vita alternative a quelle imposte dal produttivismo capitalista.

Tra i fondatori c’è Gino Girolomoni, personaggio ingombrante e carismatico il cui nome è sempre accompagnato dalla definizione quasi biblica di «padre» o «profeta» del biologico italiano. Girolomoni è stato cooperatore e agricoltore, promotore culturale, amministratore locale, uomo di fede e militante politico nei Verdi.

Da Gino Girolomoni a Mauro Corona, ovvero come è precipitata la figura pubblica del contadino-intellettuale.

Su Girolomoni si è scritto tanto, ma quello che qui interessa osservare è come Alce Nero, progetto agricolo che esprimeva una sicura radicalità (meglio non abusare, diversamente dagli addetti marketing delle pizzerie, dell’aggettivo «rivoluzionario»), sia stato piegato integralmente alle regole del mercato. Il passaggio fondamentale in cui questo avviene è così raccontato dagli eredi di Girolomoni:

«Nel 1999 la Cooperativa AlceNero e la Cooperativa Conapi costituirono la società “Mediterrabio S.r.l.”, che vedeva il conferimento dei rispettivi marchi, “Alce Nero®” e “Mielizia®” […]. Nel 2000 fa il suo ingresso, in qualità di socio finanziatore, Coop Fond […]. Di lì in poi la gestione verrà sempre più seguita da persone di fiducia di Conapi e di Coop Fond, con una progressiva esclusione della Cooperativa Alce Nero. La mancanza di condivisione di strategie aziendali e commerciali e l’impossibilità di poter intervenire nelle decisioni più importanti, costringe la Cooperativa Alce Nero a uscire dalla compagine societaria di Mediterrabio.»

Per evitare insostenibili battaglie in tribunale, continuano gli eredi, viene ceduto definitivamente il marchio Alce Nero agli ex soci. Lucio Cavazzoni, padre della morosa del coinquilino di Aloe e a lungo presidente della nuova Alce Nero, ricorda in modo più esplicito il punto di frizione:

«Passavamo ore e ore a discutere, a studiare strategie, a scegliere la direzione da imprimere al nostro lavoro. Alle nove di sera sembrava tutto risolto, avevamo trovato un accordo. Poi, d’improvviso, alle sette del mattino suonava il telefono. Era Gino che mi chiamava per dirmi che aveva cambiato idea, che dovevamo uscire dalla grande distribuzione “perché” – diceva – “non capisci che è il diavolo?” Allora si ricominciava da capo. […] Ma era impossibile. C’era qualcosa di troppo profondo alla base che ci separava […].» I semi di mille rivoluzioni (Ponte alle Grazie, 2014), pag. 76.

GDO sì oppure GDO no: questi i termini della questione (e lasciamo stare il diavolo). Quali forze abbiano prevalso è chiaro. Basta vedere in quali scaffali sono in vendita i prodotti: Coop, Carrefour, Auchan, Panorama e NaturaSi.

Alce Nero è in vendita anche al Fico bolognese, parco distopico farinettiano, con uno spazio tutto suo. Prima dell’apertura di Fico Alce Nero aveva anche fantasticato di coltivare un ettaro di biologico nei terreni annessi. Il progetto è scomparso in silenzio: forse l’idea di un biologico fertilizzato dalle emissioni del vicinissimo inceneritore di Hera è infine sembrata, dal punto di vista comunicativo, non proprio esaltante.

La Coopfond nominata poco fa è una sorta di finanziaria («fondo mutualistico») di Legacoop. E Legacoop è la «Confindustria» dei padroni «buoni»: quelli che non si accontentano di sfruttare territorio, lavoratori e beni comuni, ma vogliono essere amati proprio perché lo fanno. A questa «Confindustria» aderisce ovviamente anche Alce Nero. Pur avendo, quantomeno nell’azienda che porta il nome del marchio, la natura di società per azioni.

«Carota snack» Alce Nero a 13,20 euro al kg. Accanto, carote ordinarie a 1,29 al kg, nello stesso momento e nello stesso supermercato (agosto 2017, provincia di Bologna). Quali sceglierà chi fa gli acquisti per una famiglia a basso reddito? Per chi è questo biologico?

Il «buono, pulito e giusto» di Alce Nero (già, lo slogan è davvero lo stesso di Slow Food) è anche ben rimunerativo. Il gruppo «ha chiuso il 2015 con 64,739 milioni di euro di fatturato […] con performance positive su tutti i canali distributivi confermando un trend di crescita positivo che dura da oltre 10 anni» (dal sito aziendale).

Nel 2016 va ancora meglio, e il fatturato arriva a 74 milioni di euro.

Gli incassi di Alce Nero sono stati realizzati, secondo i dati raccolti da Deborah Santoro nel 2013, per oltre il 20% con l’export (in Nordamerica e in Asia) e per il 60% tramite la vendita dei prodotti negli scaffali dei supermercati.

«Controculturale» sì, ma contro chi?

Ma torniamo a quei giorni di marzo del 1977:

«Quando la sera scende su Bologna, una sede della Fiat è in fiamme, le boutique e le banche del centro sono distrutte, gli uffici de “Il Resto del Carlino” sono fracassati. Anche un ristorante di lusso che si trova nella zona universitaria, il notissimo [Al] Cantunzein, è stato preso d’assalto e svaligiato. Sulle barricate si beve ottimo barolo d’annata.» Alice è il diavolo, a cura di Bifo e Gomma (Shake, pag. 20 dell’edizione 2007)

Questa parte della storia, dannatamente difficile da incastonare nell’ambra del capitale, viene omessa. Nel cono d’ombra di questo occultamento, parlare di «mito della città controculturale», come fa Aloe nell’intervista al Carlino, è semplicemente una forma del tacere contro chi e contro cosa fossero schierati quel pezzo di città e la cultura che produceva.

Via Zamboni, Bologna, 11 marzo 1977. Foto di scena del film Lavorare con lentezza (2004), scattata da Chico De Luigi.

Ci fosse stata una pizzeria Radio Alice in via Petroni, poi, avrebbe probabilmente seguito la sorte del Cantunzein, e (la vera) Radio Alice avrebbe dato voce partecipe a quell’azione. Dalle sue frequenze si sarebbe ascoltato, in diretta da una cabina telefonica, il racconto dell’esproprio alla pizzeria, dei sacchi di costosa farina biologica caricati sulle spalle e destinati a cucine proletarie, degli enormi barattoli di pomodoro Alce Nero fatti ruzzolare in direzione dello schieramento di polizia.

E, trattandosi di Radio Alice, della beffarda Radio Alice, non si sarebbe stati neppure sicuri che quest’ultimo dettaglio fosse vero, o fosse invece una burla nei confronti dei «biechi blu» per far farli sentire minacciati, a livello degli stinchi, dal rotolare della pummarola.

Fine prima parte. Nella seconda ci saranno le pizze (e la toilette) di Radio Alice, gli illuminanti documenti dell’Intellectual Property Office del Governo di Sua Maestà e, sul finale, un ritorno imprevisto: quello delle forze dell’ordine. Restate – è il caso di dirlo – sintonizzati!

[1 di 2 – continua]

* Wolf Bukowski scrive su Giap e Internazionale. È autore dei libri La danza delle mozzarelle (2015) e La santa crociata del porco (2017), entrambi editi da Alegre.

N.B. Quest’inchiesta sarà commentabile qui su Giap al termine della seconda puntata, per permettere a chi legge di valutare il testo nella sua estensione e compiutezza. Nel frattempo, ehi, avete i social!

AGGIORNAMENTO 31/0572018: La seconda parte è qui.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)