Milano, 13 aprile 2018. La polizia sgombera la sede della multinazionale Deliveroo, occupata dai lavoratori in lotta. Questa storia comincia con uno sgombero e prosegue nel segno degli sgomberi.

di Wolf Bukowski *

Sulla pizzeria Alce Nero Berberè di via Petroni a Bologna si concentra, inevitabilmente, una notevole attenzione. Il locale si trova infatti al centro della zona universitaria su cui gravano progetti di gentrificazione, e, come abbiamo visto nella prima parte, altrettanto al centro di una luminosa costellazione di zie, coinquilini e cooperatori-che-contano.

A marzo 2017 Lucio Cavazzoni di Alce Nero minaccia di lasciare via Petroni perché non è ben frequentata:«la sera perfino io ho paura a girare in questa zona» e «la vocazione della strada non possono essere i cicchetti a un euro e mezzo», dice, invocando più «riqualificazione». Scopriamo così che si può usare il ‘77 studentesco come brand e allo stesso tempo lamentarsi delle bevute low cost degli studenti squattrinati: miracoli del marketing.

Il sindaco Virginio Merola risponde ad Alce Nero col piglio del colonnello: nella guerra contro il degrado «la diserzione non è ammessa». Poi, concesso il riposo, continua con tono cameratesco:

Virginio Merola

«L’importante è che Alce Nero comprenda che stiamo lavorando, ma la cosa richiede tempo. Stiamo aspettando nuovi provvedimenti sui poteri dei sindaci e preparando un grande progetto di rilancio della zona universitaria.»

Merola si riferisce probabilmente al decreto sulla «sicurezza urbana» firmato poche settimane prima dal ministro Marco Minniti, esponente di spicco della destra che era già al governo prima della vittoria elettorale della destra (leghista e grillina) del 4 marzo del 2018.

Il collettivo Eat the Rich, in un volantino dal titolo inequivocabile («Fuori le boutique del bio da via Petroni: Alce Nero andatevene pure!»), volge in parodia la discussione mediatica tra Cavazzoni e Merola:

«chi non ha i soldi stia in periferia, eccheccazzo!, che poi i selfie dei turisti vengono pure male, se per caso nell’inquadratura c’è un povero. […] Che cazzo ci fanno i poveri ancora in centro? Come si permettono questi studentelli figli di papà di occupare una biblioteca? Cosa pensano di fare questi pakistani che vendono birre scadenti che chiunque può comprare? Ci sono molti modi per cacciare questa feccia: ordinanze, polizia pure nei cessi, cantieri ovunque, sentenze, ma anche ristoranti e boutique inaccessibili alla maggior parte della popolazione.»

Segue l’annuncio di un «pranzo popolare e genuino in via Petroni, per condividere cibo e socialità». Durante il pranzo di strada organizzato dal collettivo, il 30 marzo 2017, non accade nulla di pericoloso. Non viene impedito il transito verso il locale o lungo la via, e il gesto più eclatante che i giornali riconducono all’iniziativa è una scritta a spray sul pavimento del portico: «Andatevene!». Sproporzionata, invece, la reazione della politica locale:

Matteo Lepore

«quanto è successo oggi in via Petroni è un fatto grave ma soprattutto da non sottovalutare. La violenza politica e culturale di chi ha compiuto questo gesto è di stampo squadrista e intimidatorio. Parlano di idee ma, in realtà, siamo di fronte a gente che di idee e di valori ne hanno davvero pochi se si riducono a certe pagliacciate pur di trovare un nemico contro cui impegnare le proprie giornate»

scrive l’assessore Matteo Lepore. Tanto nervosismo non è una novità: già nel 2013 i lavoratori che protestavano contro le pretese di Granarolo (società per azioni aderente a Legacoop, proprio come lo è Alce Nero) erano stati accusati di portare avanti un «disegno eversivo», e una mozione parlamentare a trazione Pd chiedeva al governo di «ripristinare quanto prima l’ordinaria attività della Granarolo e il rispetto delle regole democratiche» – come se le due cose fossero in qualsiasi modo connesse.

Insomma: a Bologna Legacoop sono i buoni, e chi osa contestare i buoni è un fascista. Il format che sarebbe stato utilizzato di lì a pochi mesi, quello chiamato abusivamente «fascismo degli antifascisti», non spunta dal nulla come un fungo; e nasce, come quasi tutte le più squallide trovate di destra, proprio in casa Pd. Se poi si aggiunge che l’assessore Lepore è uomo di provenienza Legacoop, si capisce bene che sono molteplici i motivi che lo spingono a fare tali assurde dichiarazioni.

«Violenza politica e culturale» nei confronti della pavimentazione in granulato di marmo, marzo 2017.

Alce Nero ha poi lasciato via Petroni? Sì e no: non è più nell’insegna – che oggi recita solo Berberè. Ma rimane intatta la famosa «quota di minoranza» di Berberè che Alce Nero ha comprato dalle zie, quota che – a quanto risulta da un repertorio di dati aziendali – ammonterebbe al 49%. Se così è, l’abbandono di via Petroni minacciato e realizzato da Alce Nero non è un vero abbandono; ed è invece una (mezza) verità quella che dice Salvatore Aloe, nel settembre 2017, a The Foodie Fighter: «Non abbiamo mai pensato né tantomeno detto di cambiare location».

Quello tra amministrazione Pd e Alce Nero insomma non era un duello, ma un duetto. E la partitura che interpretavano, come al solito, era un inno alla gentrificazione.

A cena (e alla toilette) a Radio Alice

Nel corso del 2017, anniversario di un sacco di cose compreso il settantasette, l’amica M. è andata a cena a Radio Alice, in entrambi i locali londinesi, e mi ha mandato i suoi appunti:

«A Hoxton Square, a due passi dal quartiere hipster di Shoreditch, la pizzeria è ospitata in un vecchio edificio scolastico un po’ defilato, a fianco alla chiesa di san Giovanni Battista. All’esterno c’è una pergola, che ricorda i tipici bar italiani, con un lungo tavolo che si può condividere con altri clienti della pizzeria. Gli interni sono “shabby chic”. L’altra Radio Alice, a Clapham, si trova in una viuzza a due passi dalla fermata della metro, di fronte a un cinema. Anche qui è possibile mangiare all’aperto, ma i tavoli sono separati. In generale si respira un’aria informale, ma sofisticata, per nulla popolare. La clientela è per lo più bianca e di classe media, ben vestita e pronta a estrarre l’Iphone a ogni portata: puntare, scattare, condividere su Instagram. I sacchi della farina di Alce Nero sono bene in vista, i pizzaioli indossano la classica divisa bianca.»

La pizza, come nelle altre pizzerie Berberè, «viene servita già tagliata in otto spicchi, un invito alla condivisione del cibo», e questo dettaglio diventa il tassello di un marketing che si fa mitopoiesi.

Nella pizzeria di Hoxton square, nell’antibagno, viene trasmessa l’ultima registrazione di Radio Alice, quella in cui si sente la polizia irrompere nella sede di Via del Pratello 41. Così il cliente con qualche nozione di italiano, mentre attende di accedere alla toilette per liberarsi l’intestino, potrà ascoltare e comprendere questo:

«Avete il mandato?»

«Sì»

«Lo voglio vedere.»

«APRITE!»

E a seguire:

«La situazione è stabile la polizia è sempre fuori che aspetta di entrare sempre con i corpetti antiproiettile sempre con le pistole puntate, hanno detto che sfonderanno la porta e cose di questo genere… Preghiamo tutti i compagni comunque che conoscono avvocati di telefonargli e dirgli che noi siamo appunto assediati qui dalla polizia…»

E infine:

«Sono entrati sono entrati siamo con le mani alzate […] ecco stanno strappando stanno strappando il microfono»

«MANI IN ALTO, EH!»

«Abbiamo le mani in alto – guardi questo è un posto – il mandato di –»

Fine, brusca, delle trasmissioni di Radio Alice, il 12 marzo del 1977. Quarant’anni dopo, nel bagno di una pizzeria in un quartiere hipster di Londra, il silenzio è rotto dallo sciacquone.

La rivoluzione (della pizza)

Come riporta il menù, il motto della pizzeria è «We like to do things a little differently». E si intende: proprio come la radio del ‘77. Mentre aspetta di mangiare, M. chiede a uno dei manager il perché del nome. La spiegazione che ottiene ricalca perfettamente gli standard: «Berberè ha segnato la rivoluzione della pizza», proprio come Radio Alice ha segnato quella della comunicazione radiofonica.

Sul punto gastronomico il manager spiega che è «una pizza nuova, non è né quella di Pizza Pilgrims o Franco Manca, e neppure quella di Homeslice». Cioè non è né napoletana (Pilgrims e Manca), né la «newyorkese» di Homeslice.

La cameriera che porta il menù ricollega alle caratteristiche della radio anche la partizione in otto spicchi della pizza. «Perfetti da condividere», proprio come l’emittente a cui chiunque poteva partecipare. Che qualcosa di questo passi ai clienti della pizzeria è comunque assai improbabile. A loro, ragionevolmente, interessa mangiare.

Radio Alice™

Abbiamo già letto nella prima parte la lettera con cui Salvatore Aloe respinge, piccato, l’accusa di essersi «furbescamente» appropriato del nome di Radio Alice.

L’articolo di Zic e la risposta del ristoratore si collocano tra novembre e dicembre 2016.

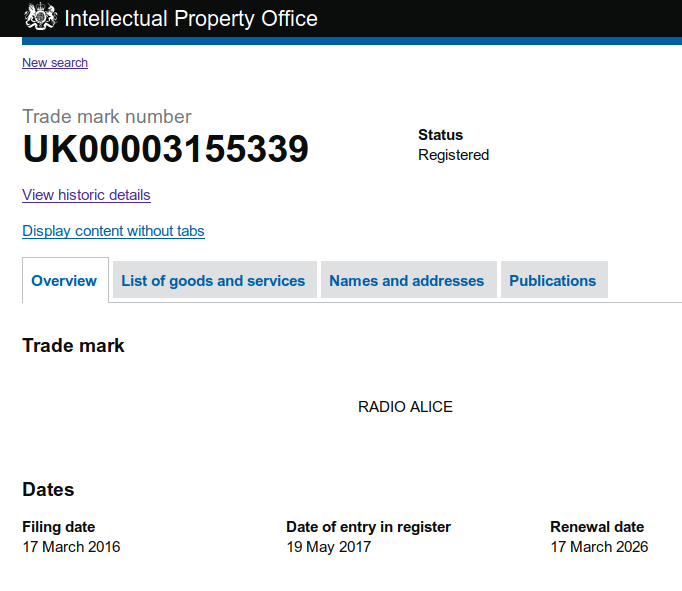

Ebbene, la richiesta di registrazione del marchio Radio Alice viene protocollata dall’Intellectual Property Office del Governo di Sua Maestà il 17 marzo 2016. Si può certamente negare la furbizia, si può invocare la buona fede: non costa niente farlo. Nondimeno, al momento di quello scambio epistolare, tutto è già compiuto. Radio Alice è già, da mesi, Radio Alice™.

Però, riaffermata questa semplice realtà, andiamo oltre. Restare inchiodati alla critica della sottrazione delle parole – o dei nomi «furbescamente» riutilizzati dal capitale – è snervante e porta a un senso di impotenza, a un allargare le braccia senza poter prendere il volo. È più fecondo, invece, il riconoscere questa sottrazione come snodo di un processo economico, e il provare a descrivere questo processo:

1) nei suoi rapporti con la società, e

2) nei rapporti intercapitalistici.

Nei confronti della società, la vicenda di Radio Alice può essere letta come manifestazione di estrattivismo: un soggetto collettivo, libertario e anticapitalista, conferisce valore al nome «Radio Alice»; in seguito, cambiati i rapporti di forza, questo valore viene estratto dal capitale e messo a profitto. E così dalla radio che dà voce ai «senza voce» si arriva alla pizzeria col marchio registrato.

Questa estrazione di valore avviene grazie a due forze molto care al capitale, e indispensabili alla sua apoteosi: il tempo (il capitale, avendo visione del futuro come proprio trionfo, non ha fretta) e lo stato. Lo stato-polizia, che agisce – armi in pugno – il 12 marzo del ’77 sgomberando la radio, ma anche lo stato-burocrazia: quello del «™», del legalitarismo capitalista, dei garbugli con cui la classe agiata erige muri di carta e byte a difesa dei propri privilegi.

La seconda linea di analisi che seguiamo è quella dei rapporti intercapitalistici. Qui la premessa necessaria è: un imprenditore può straparlare a piacimento di rivoluzione, condivisione e «controcultura», ma prima di tutto, per restare imprenditore, deve darsi una struttura aziendale che massimizzi il profitto e regga i colpi della concorrenza. E l’azienda che detiene il trade mark Radio Alice non fa eccezione.

8 fette a responsabilità limitata

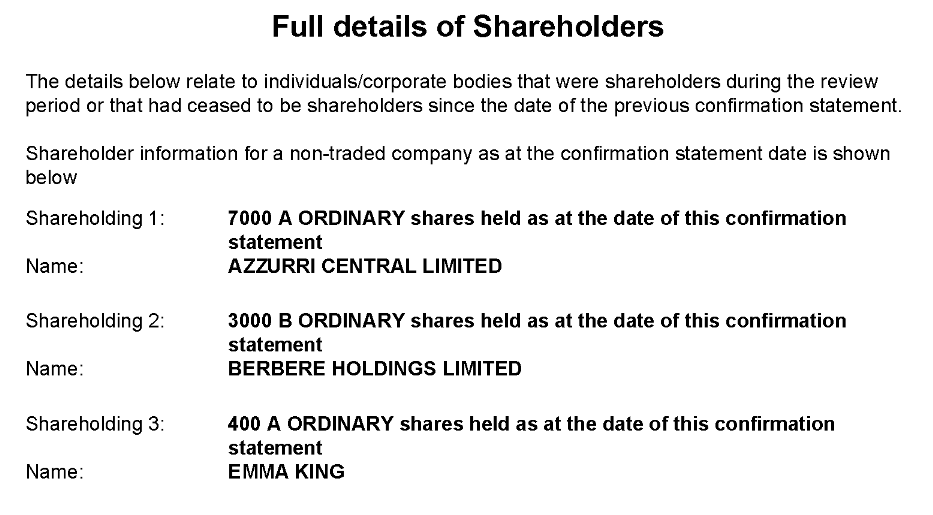

Il marchio Radio Alice™ non è di proprietà diretta di Berberè ma di 8 slices limited (già, proprio le otto fette della «condivisione»). 8 slices è la forma societaria di una joint venture tra Berberè e un gruppo britannico di ristorazione all’italiana, l’«Azzurri Group». Gli Azzurri non sembrano particolarmente impressionati dalle bubbole «rivoluzionarie» dei soci italiani, e nel loro report 2017 scrivono:

«Nel 2016 Azzurri ha lanciato un nuovo brand, Radio Alice, una pizzeria “fast”, “casual” e di alta qualità. Il nuovo ed entusiasmante marchio è un gradito ampliamento del portafoglio di Azzurri. Il concept consente al Gruppo di inserirsi in un modello [di business] con locali più piccoli e minore capitalizzazione, al servizio di una clientela giovane […]».

Il nome «Azzurri» a tutto fa pensare meno che alla «controcultura». Evoca lo sport popolare per eccellenza, ma nella sua variante più sideralmente lontana dal campetto di periferia, e dopo il 1994 della «discesa in campo» è difficile non pensare a Berlusconi e al suo azzurrissimo partito. Ma, di nuovo, il modo migliore di gettare luce sulle ambiguità dei nomi che si dà il capitale è il riconoscere il posizionamento sociale di chi quei nomi utilizza. È sempre il report 2017 a illustrare la taglia dell’altro titolare di Radio Alice™:

«Il gruppo Azzurri gestisce marchi di prima grandezza nel settore della ristorazione informale all’italiana:

-impiegando più di 6000 dipendenti

-servendo più di 17 milioni di pasti all’anno

-gestendo 278 ristoranti ed esercizi commerciali nel Regno Unito».

I suoi marchi principali sono ASK Italian e Zizzi; segue Coco di Mama (caffè e primi piatti take-away) e, come sappiamo, Radio Alice.

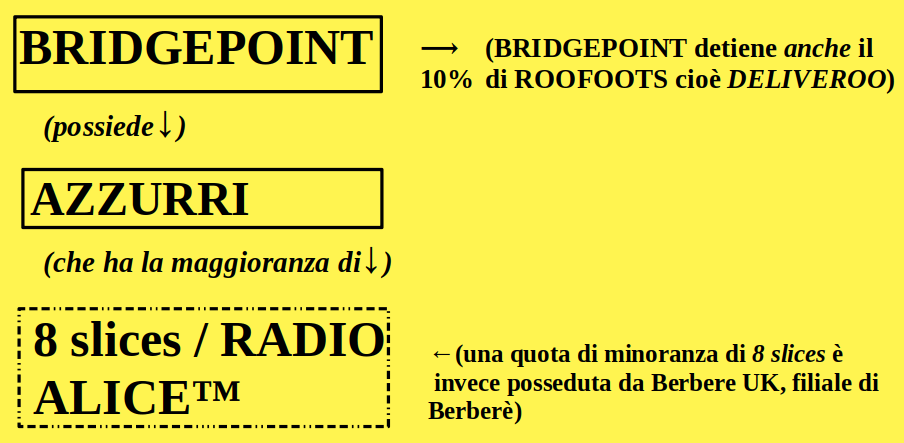

Il legame tra Azzurri Group e Berberè è sistemico, non occasionale. Ad aver registrato il marchio Radio Alice è stata (nel marzo 2016) la Azzurri Business Development Company Limited, società che il mese successivo cambia nome e diventa appunto 8 Slices Limited. Il 27 aprile del 2016 gli Aloe entrano nei ranghi direttivi della 8 fette, ma Berberè è in minoranza, e tale rimane all’ultimo report disponibile, quello al 2 luglio 2017 (pag. 23).

Bridgepoint è un gruppo che opera nel «private equity», ovvero «una forma di investimento di medio-lungo termine in imprese non quotate ad alto potenziale di sviluppo e crescita […] effettuata prevalentemente da investitori istituzionali con l’obiettivo di ottenere un consistente guadagno in conto capitale dalla vendita della partecipazione acquisita o dalla quotazione in borsa.» (Borsa Italiana, glossario)

«Deliveroo is fuelling takeaway orders»

Ricapitolando, dunque: il nome della radio che Aloe, nella sua protesta indirizzata a Zic, rivendica come «nata per tutti» e «di tutti, pizzaioli compresi!» è il trade mark di pizzerie di proprietà di 8 slices, società controllata dal gruppo Azzurri, a sua volta parte della galassia societaria Bridgepoint.

Nel portafoglio di Bridgepoint, oltre ad Azzurri e quindi a Radio Alice™, dal novembre 2017 c’è anche Burger King UK, con 500 ristoranti in franchising. Ma, soprattutto, dal 2016 c’è una quota di Roofoots Ltd, ovvero Deliveroo. Secondo una ricostruzione aggiornata all’agosto 2017 Bridgepoint, con la sua partecipazione del 10%, si trova a essere il quinto investitore per grandezza in Deliveroo (il più grosso ha il 16%).

Grafico esemplificativo delle partecipazioni azionarie, alle date indicate nel testo.

Anche in questo caso i nessi societari non sono casuali, ma sistemici. Il chief executive di Azzurri, parlando con il Telegraph, si compiace della

«rapida espansione di Deliveroo [che sta] alimentando gli affari del gruppo nelle consegne a domicilio, con ordini che ora [ottobre 2017] arrivano a circa il 5% del totale delle vendite, mentre 18 mesi fa erano prossimi allo zero. Il manager insiste che il servizio di consegna a domicilio non sta cannibalizzando i commerci dei ristoranti e che il boom è guidato dai “millennials più giovani che vogliono replicare a casa l’esperienza del ristorante”.»

Attraverso lo specchio

Il 13 aprile 2018 decine di fattorini di Deliveroo si presentano alla sede di Milano in orario di «sportello rider», cioè nel solo momento in cui è possibile incontrare fisicamente qualcuno che rappresenti il datore di lavoro. Chiedono di essere ricevuti per portare le proprie istanze (sul cottimo, sul «ranking» che li mette in concorrenza l’uno con l’altro, sull’assicurazione infortuni…).

Avere davanti delle persone in carne e ossa deve però risultare intollerabile ai manager di Deliveroo, soprattutto se sono le persone che (letteralmente) pedalando rendono possibili i profitti aziendali. Così chiamano la polizia, che arriva e agisce in armonia con la security aziendale (stato e capitale agiscono, al solito, in perfetta solidarietà) sgomberando i riders con minacce, spintoni e manganellate.

Riders in sciopero a Bologna, 23 febbraio 2018.

La polizia dunque, che 41 anni fa sfondava la porta della radio di via del Pratello, insegue Alice attraverso lo specchio e si precipita a manganellare i lavoratori di un’azienda che ha i nessi societari sopra descritti con Radio Alice™. Non c’è immagine che meglio illustri le parole di Benjamin che ho posto in epigrafe, e non ci sono parole che meglio delle sue indichino il compito che ci attende. Dunque con quelle voglio concludere, come avevo iniziato:

«Il pericolo sovrasta tanto il patrimonio della tradizione quanto coloro che lo ricevono. Esso è lo stesso per entrambi: di ridursi a strumento della classe dominante. In ogni epoca bisogna tentare di strappare nuovamente la trasmissione del passato al conformismo che è sul punto di soggiogarla.»

Se l’ambizione del capitale è oggi quella di mangiarsi tutto, cerchiamo almeno di farglielo andare di traverso.

–

* Wolf Bukowski scrive su Giap e Internazionale. È autore dei libri La danza delle mozzarelle (2015) e La santa crociata del porco (2017), entrambi editi da Alegre.

NOTE

Il sito aziendale di Berberè è stato modificato nel corso di aprile 2018, e ora è sfrondato di quasi tutto ciò che non è funzionale al «passaggio all’atto», cioè l’ordine di una pizza (con Sgnam, Foodora oppure, ovviamente, Deliveroo). Per questo alcuni dei link della prima parte conducono alla Wayback Machine, archivio storico delle versioni dei siti web. Per trovare le parti citate potrebbe essere necessario aprire il «+ more info» in alto a sinistra nella schermata.

Il titolo è la parafrasi di un verso – «San Marco è senz’altro anche il nome di una pizzeria» – di Venezia, canzone di Gian Piero Alloisio incisa anche da Francesco Guccini nel 1981.

I brani in inglese sono riportati direttamente in traduzione (mia); trovate l’originale seguendo i link.

Questo pezzo è nato da scambi epistolari con M. Il suo ruolo è stato molto più importante del semplice mangiar pizze a Radio Alice Hoxton e Clapham, e le devo moltissimi ringraziamenti. Per le consulenze sulle questioni societarie, invece, i ringraziamenti vanno al preziosissimo compagno F.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Buonasera,

Grazie per la vostra attenzione.

Non c era bisogno di fare un’“inchiesta” per “scoprire” che la nostra società, Berberè srl, ha Alce Nero in società al 49%. Così come non è difficile “scoprire” che siamo soci in Inghilterra con un partner che si chiama Azzurri group, che è un gruppo specializzato nella gestione, guarda caso, di ristoranti. Lo abbiamo non solo dichiarato, ma pubblicato e pubblicizzato noi stessi attraverso diversi canali. Insomma bastava googolare, cosa che credo Wolf abbia fatto e intenda come inchiesta.

Attraverso queste due società (Berberè srl in Italia e 8 slices a Londra) siamo orgogliosi di aver assunto 100 ragazzi e ragazze giovani, coinvolgendoli nell’apprendimento di un mestiere qualificato, finalizzato a fare semplicemente bene il nostro lavoro: far vivere buone esperienze di ristorazione ai nostri clienti. Forse preferireste che li chiamassimo dipendenti, per fare salvo il rapporto padrone operaio, ma per noi sono lavoratori e lavoratrici, delle cui condizioni di lavoro ricerchiamo correttezza e equità, non solo nei nostri ristoranti, ma anche nei campi e nelle aziende fornitrici. Prendendoci cura anche del nostro impatto ambientale e della salute delle persone che mangiano le nostre pizze.

Permettetemi però di fare un po’ di ordine perché nella sua inchiesta il signor Wolf fa molta confusione, oltre che un po’ di gratuito bullismo, non so precisamente per quale scopo e per quale ragione siamo un nemico da combattere. Non riesco a capire di cosa mi e ci accusa. Di aver investito i nostri risparmi nella nostra impresa? Di avere delle zie che ci hanno sostenuto? Di aver avuto (ed avere ancora) dei coinquilini? Di non fare la lotta di classe? Di pensare che anche proletari come noi possano fare qualcosa di diverso? Dell’intero capitalismo mondiale?

Le cose sono andate così: nel 2010 fondiamo la società, con i miei risparmi di dieci anni di lavoro, utilizzando apporto capitale di alcuni consulenti, con le famose zie e soprattutto tanto capitale lavoro, mio e di mio fratello minore che all’epoca aveva 23 anni.

Nel 2015, Alce Nero rileva le quote dei soci diversi da noi e rafforza sicuramente la compagine sociale, aiutandoci a sviluppare molti dei prodotti chiave del nostro lavoro (la farina, il pomodoro, l’olio di oliva) e garantendoci quindi al 100% rispetto alla loro provenienza (perché sappiamo tutti che non è così difficile morire nei campi di pomodoro del sud Italia). Oltre ad apportare tutto il bagaglio culturale e la storia di cibi fatti bene e che fanno bene che Alce Nero rappresenta da oltre 40 anni.

Nel 2016 a Londra costituiamo una società, in partnership col gruppo inglese Azzurri, che di mestiere gestisce ristoranti e che ha dimostrato interesse nel nostro lavoro. A noi sembra una buona occasione da utilizzare per diffondere le nostre modalità ed i nostri prodotti anche in un paese diverso dal nostro.

Quindi la situazione ad oggi è questa; Berberè srl è una società che io e mio fratello controlliamo con il 51%, Alce Nero ha una quota importante ma in minoranza al 49%. Con la società partecipiamo in minoranza nella società 8 Slices che ha come core business la gestione di due pizzerie a Londra. Il nostro socio si chiama Azzurri group e di mestiere gestisce ristoranti. Uno dei principali investitori in Azzurri è Bridgepoint, che è un importante fondo di investimento e, quindi, investe, in Azzurri e tutte le società che riterrà opportuno e con cui onestamente noi non abbiamo alcun rapporto. Ristoranti, i nostri, che non sono posti per ricchi e motori di gentrificazione, ma pizzerie che offrono cibo buono (nel sapore, nella salubrità, nel lavoro con cui è stato prodotto) a prezzi accessibili e con marginalità di profitto nettamente inferiori a quelle di mercato. Andate a vedere chi sono i produttori con cui lavoriamo, che storie hanno, come producono. Noi lo abbiamo fatto.

È chiaro che non è stato perdonato il mio omaggio a Radio Alice, a Londra, dove spero non vi stupirete di scoprire che lo zero % della popolazione conosce la storia della radio di Via del Pratello. La stragrande maggioranza non sa neanche cosa e dove sia Bologna. Ho regalato così tanti “Lavorare con lentezza” in questi anni (seppure non ne abbia trovato una versione sottotitolata) che neanche vi potete immaginare.

Ma su questo ho già detto, era un genuino omaggio, una cosa che, su 900 anni di storia della città, mi sembrava valesse la pena citare. Francamente non riesco a vederci alcun vantaggio economico in questa scelta. A Londra “Radio Alice non è anche una pizzeria” è solo una pizzeria. Se questo è stato vissuto come un’appropriazione indebita mi dispiace, col senno di poi sicuramente avrei fatto altre scelte.

Per chi è stato, a parte le registrazioni originali nell’antibagno, non vi è alcun riferimento diretto a fatti e persone del 77 bolognese.

Il marchio è registrato nella sola Uk per l’utilizzo legato alle pizzerie come categoria perché, purtroppo, per operare in regola è una procedura che la legislazione locale obbliga a fare.

Mettere in relazione la nostra società con uno sgombero in una sede di una società terza è, oltre che una forzatura fantasiosa, un meccanismo pericoloso. Il filo conduttore che viene usato dal signor Wolf è: Berberè fa una società in Uk col gruppo Azzurri. Il gruppo Azzurri tra i soci finanziatori ha un fondo di investimento grandissimo con tanti investimenti in tante società tra le quali, Deliveroo (investimento peraltro, come quello in burger king, apprendo oggi, fatto successivamente alla costituzione della nostra società). Quindi siccome il finanziatore del nostro socio ha delle quote di Deliveroo, noi cosa nasconderemmo? Come saremmo coinvolti? In cosa? che relazione c’è?

A stare a questo schema, utilizzando il percorso di Wolf, è come accusare Wu Ming di essere soci di Berlusconi direttamente, visto che pubblicano per Enaudi, che appartiene a Mondadori, che ha come Presidente Marina Berlusconi, figlia di Silvio e che è quotata in borsa e quindi chissà che altri soci e fondi investitori ha.

Senza peraltro dimenticare che posso tranquillamente ordinare tutti i libri di Wu Ming su Amazon seduto sul divano.

E di cosa dobbiamo accusare Wu Ming? Degli sgomberi a Piacenza? Del braccialetto di controllo operai? Dei fatti di Scaiola ministro?

Non so, a me non verrebbe mai in mente di farlo, ed infatti ho comprato e letto quasi tutti i loro libri per i loro contenuti, così come ho tutti i dischi dei Clash, che pubblicarono da subito, tra le polemiche, con una major.

Io credo che ognuno di noi abbia una responsabilità, noi ci prendiamo la nostra rispetto al tentativo di fare impresa in modo sano, e siamo e saremo i primi a impegnarci con i nostri mezzi per migliorare le condizioni anche dei lavoratori di nuove forme di impresa. Dagli intellettuali di sinistra ci aspettiamo onestà e parole realmente scomode, non autocelebrative, in un momento storico in cui il popolo di sinistra, di cui anche io faccio parte, ed il popolo in generale, ne ha un disperato bisogno.

grazie davvero per l’attenzione e a presto

Qui il signor Wolf.

1.

Gran parte della questioni che solleva Aloe trovano risposta già nel pezzo («inchiesta», se vogliamo. L’inchiesta oggi si fa in gran parte googleando, in effetti; e non scopre misteri, ma mette insieme tasselli).

Aloe si pone come vittima di «bullismo» (sic), ma io non gli attribuisco alcuna colpa, semmai una posizione oggettiva all’interno di una rete di relazioni (e questa rete, se vogliamo, possiamo chiamarla capitalismo + l’ideologia che lo legittima).

Qual sia il problema con le zie, per esempio, è detto chiaramente: quella delle zie è la favola perfetta del capitalismo della promessa e della meritocrazia, ho spiegato nella prima puntata i motivi, ed è perfetta a prescindere dal suo grado di realtà, di cui non dubito, e della buona fede di chi la racconta.

Raccontata, è pronta per essere colta da un sistema mediatico e politico che copre di glassa le durezze del capitalismo (compresi i tanti locali che falliscono); quindi anche su questo non c’è una colpa di Aloe, ma un suo inserirsi in una posizione all’interno di una narrazione, un farsene – più o meno consapevolmente – perfetto tassello.

Nell’improprio parallelo istituito con Wu Ming, sarebbe come se Wu Ming raccontasse storie funzionali ideologicamente al complesso proprietario della casa editrice e, interrogato sul punto, negasse di farlo.

Sullo sgombero dei riders di Deliveroo: i rapporti aziendali oggettivi con Radio Alice sono dimostrati, ma dove sarebbe l’attribuzione di responsabilità? Io parlo di fatti oggettivi, non di colpe, e questo articolo è uno dei tanti in cui provo a dimostrare la stessa tesi, e la tesi è:

non esiste un capitalismo buono (Berberè, in questo caso; oppure in altri casi Eataly) contrapposto a uno “finanziarizzato” e cattivo (Bridgepoint, per dire; oppure i fondi pensione a caccia di investimenti immobiliari che sono la spina dorsale finanziaria di Fico). Essi si trovano in reti talmente strette di relazioni da essere l’uno l’altra faccia dell’altro, come due facce della moneta.

Credo che questo sia il punto della questione reale (materiale) con Aloe, sbaglio? Lui pensa di fare del capitalismo buono, e ha assolutamente il diritto di pensarlo, e io rispetto e non bullizzo il suo pensiero. Però provo a negarlo, perché il capitalismo che si presume buono è il più delle volte il grimaldello di quello “cattivo”.

I localini carini e cool, indispensabili ai processi di gentrificazione (c’è ampia letteratura su questo) sono il più delle volte retti da proprietari sinceramente di “sinistra”, innamorati dei graffiti e dei quartieri popolari in cui si trovano, e magari partecipano pure a iniziative culturali nell’ambiguo segno dell’”inclusione sociale” – ma egualmente – del tutto a prescindere dalla buona fede di quei baristi – quei locali attirano hipster, e gli hipster affittano casa, e i poveri verranno sfrattati.

Il capitale è oggettivo, non guarda in faccia alle posizioni soggettive; il capitale funziona anche se non ci crediamo. Smontare l’illusione che basti credere in capitale più buono per renderlo davvero più buono è il lavoro d’inchiesta che mi interessa fare; lavoro che in questo caso ha riguardato Radio Alice. Non c”contro” Aloe, ma contro la narrazione del capitale buono che ci inchioda all’inazione.

2.

Perché occuparsi di Radio Alice? Questo lo spiega Benjamin, che non a caso è l’alfa e l’omega del pezzo. Si tratta di leggere l’ingenuo «omaggio» a Radio Alice nel segno del «pericolo» che «sovrasta tanto il patrimonio della tradizione quanto coloro che lo ricevono».

Aloe (piccolo capitale, artigianale etc), immagino davvero senza pensarci abbastanza, consegna il nome di un pezzo di quella «tradizione» al rutilante mondo del marketing, e questo viene davvero (oggettivamente, come dimostro nel pezzo) sussunto, prelevato, “beamed up” dal capitale-quello-che-conta. Quindi, direbbe Benjamin, viene ridotto «a strumento della classe dominante».

Questo il punto. Ed è interessante parlarne perché non è un fenomeno isolato. Una catena neerlandese di studentati di lusso, che sta vivendo un’espansione internazionale proprio come Berberè, scrive, annunciando il suo arrivo a Bologna, anzi in Bolognina:

«un quartiere che ben rispecchia la nostra community: multiculturale, cosmopolita, pop, creativa, divertente. Questa è una zona di Bologna che storicamente ospita una scena underground, tutta graffiti, musica punk rock e anticonformismo artistico applicato in ogni forma d’avanguardia. Chissa perche ci sentiamo come a casa…»

Molto bello, peccato che in The Student Hotel (questa la catena) di Firenze le singole costino poco meno o poco più di mille euro al mese. E che TSH prenda casa nella Ex Telecom, dove c’era già una vera «community multiculturale», dal basso e proletaria, che è stata sgomberata; e che arrivi – lo Student Hotel – proprio mentre uno spazio sociale (Xm24) è minacciato di sgombero, ovviamente in nome della “riqualificazione” della Bolognina.

Ecco, spero Aloe non mi accusi di attribuirgli le colpe di altri imprenditori o di altre vicende. Al contrario. Gli mostro come si inserisca in processi oggettivi, materiali e culturali, che non mi pare il caso di ignorare. Essere materialisti è questo rifiutarsi di ignorare; credere nel capitalismo “buono” è idealista, invece, e non porta a nulla di apprezzabile per le classi subalterne.

3.

Aloe mi chiede «onestà e parole realmente scomode, non autocelebrative», e me le chiede in nome del «popolo di sinistra».

Ecco, forse questo è un altro punto reale di differenza. A me interessano le classi subalterne, come escono da questa storia e come sono oggettivamente posizionate rispetto queste narrazioni. «Popolo della sinistra» è invece una definizione in cui non mi ritrovo per nulla, e mi fa pensare più a Michele Serra e a una sinistra borghese che – peraltro – non ha più un ruolo storico, e che si identifica in una variante compassionevole del neoliberismo.

Se proprio si vuole stabilire un parallelismo – ipotetico e forzoso – tra quel che hanno fatto Aloe & soci e quel che avremmo potuto fare noi, il parallelismo corretto è questo: è come se noi avessimo registrato «Luther Blissett» come marchio di nostra proprietà. Delle centinaia di persone che presero parte al Luther Blissett Project, nessuno si è sognato di farlo.

Al che uno potrebbe dire: «Vabbe’, non si poteva, c’è già una persona che si chiama così…» A rigore, dal punto di vista legale questo non è affatto un ostacolo. E nel caso delle pizzerie, c’era già un rapporto tra persone che si chiamava così, un rapporto tra persone che aveva la forma e i linguaggi di una radio libera.

Come ha fatto notare ZIC nella sua risposta ad Aloe linkata da Wolf, nessuno di quelli che animarono Radio Alice ha mai registrato il nome come trademark. E non è che non ci siano imprenditori, tra gli ex della radio: ci sono, ma nessuno di loro si è appropriato legalmente del nome. Sarà perché c’è un patto di fiducia, c’è una memoria storica, c’è una complicità che prosegue anche nel divergere dei percorsi individuali… Perché qualcuno si appropriasse legalmente del nome si è dovuto aspettare il boom del cibo bio. Guarda un po’ l’eterogenesi dei fini!

Invece il parallelismo Wu Ming : Einaudi = Berberè : Bridgepoint suggerito da Aloe è, come faceva notare Wolf, improprio, per vari motivi.

Il nostro lavoro ha come premessa fondamentale riconoscere le contraddizioni e non negarle, al contrario: tematizzarle, lavorarci sopra, esporle; anche – quando ci riesce – acuirle. Essere anticapitalisti e vivere/operare nel capitalismo, nelle reti che producono valore, è una contraddizione. Nel nostro caso specifico, pubblicare libri con una casa editrice che un quarto di secolo fa fu comprata dal gruppo Mondadori è una contraddizione, e l’abbiamo sempre tematizzata.

Attenzione: contraddizione non vuol dire «incoerenza»: vuol dire conflitto, e vuol dire critica – dal verbo greco «Krino», che vuol dire separare, discernere. Il nostro rapporto con la casa editrice è critico – ogni volta dobbiamo discernere, decidere fin dove possiamo “tirare la corda”, rimetterci in gioco – ed è anche all’insegna del conflitto. Conflitto che è il motore di tutto: senza conflitto non c’è realtà.

Einaudi è anche tecnicamente nostra controparte. Mica per niente abbiamo un agente, Roberto Santachiara, che tutela il nostro interesse di autori.

Aloe, dal canto suo, non ha Azzurri Group/Bridgepoint come controparte, ma come socio. E, sollecitato da Wolf, non riconosce né tematizza alcuna contraddizione, ma fa l’elenco delle proprie virtù, dipingendo un quadro dove il conflitto è totalmente assente. La sua non è una presa in carico della contraddizione, ma un’arringa autodifensiva. Solo che, appunto, qui non ci sono “imputati”, per il semplice motivo che del piano personale frega meno di zero.

Aloe ci fa anche sapere di essere nostro lettore e fan: grazie, ci fa piacere, però qui non c’entra, è totalmente fuori fuoco rispetto alla questione in oggetto. Wolf non ha chiesto conto delle “virtù” (ammesso che essere nostri fan possa esserlo :-)) di nessuno: ha spiegato come funziona un meccanismo.

Sulla confusione tra la critica dell’economia politica e un moralistico «essere di sinistra» ha già scritto Wolf. Nemmeno a noi interessa l’essere «di sinistra» come si è «di sinistra» oggi, cioè esibendo virtù individuali (quasi sempre modelli di consumo) e senza più la minima consapevolezza che la società è – oggi più che mai – divisa e diseguale.

A questo proposito, mi ha colpito l’espressione di Aloe «proletari come noi». In che senso sarebbe «proletario» un imprenditore di successo, proprietario di una catena di ristoranti in Italia e all’estero, tra l’altro tutti aperti in zone di gentrificazione consolidata o recente?

Sarà forse per questo considerarsi proletario che, in un altro passaggio, Aloe scrive che i suoi dipendenti non li chiama dipendenti ma lavoratori (come se le due espressioni fossero antitetiche, tra l’altro). È chiaro, un proletario non può avere dipendenti, non si lavora *per* lui, al massimo *con* lui.

Solo che in questo rapporto uno è proprietario dei mezzi di produzione, l’altro no; uno ricava un profitto, l’altro percepisce un salario; uno stipendia, l’altro è stipendiato.

Ecco, se essere «di sinistra» oggi in Italia equivale a rimuovere questa contraddizione, che è quella basic, beh, direi che si può tranquillamente rinunciare all’espressione finché nuove pratiche e nuove lotte non le restituiranno un senso.

Curioso che proprio oggi venga celebrata l’apertura del primo The Student Hotel d’Italia.

«The beach is boring» è la scritta sul fondo della piscina che, dal tetto, guarda alla cupola del Duomo. E poi ci sono l’area graffiti extra large, il bike sharing e gli spazi di co-working. Toni entusiastici e facce sorridenti nelle foto, ma nessuna critica proprio nel senso di nessun tentativo di separazione tra la descrizione, magari legittima, di una grande impresa commerciale e il rapporto e le conseguenze che questa potrà avere con la cittadinanza.

Ad autocelebrarsi, in effetti, è il capitale che racconta per bene se stesso ma che nulla ha di «buono» e tanto meno ha interesse per le motivazioni dei «buoni».

Di The Student Hotel, che aprirà anche a Bologna con grande tappeto rosso steso dalla giunta comunale, se ne parlerà mercoledì prossimo a Xm24

http://www.ecn.org/xm24/evento/3693/?instance_id=34052

anche con ospiti da altre città su cui TSH ha messo gli occhi. Compresa Firenze, dove Nardella, esplicito fino a essere imbarazzante (per se stesso, se avesse la ventura di capacitarsene), dice «questo non è uno studentato. È un’offerta nuova che intercetta la classe dirigente di domani.»

Sarei curioso di conoscere le condizioni contrattuali e salariali dei 100 dipendenti e invece quale sia il reddito dei loro datori di lavoro.

Segnalo che avere 100 dipendenti significa non essere un piccolo imprenditore e tanto meno un proletario.

Mi sembra inoltre curiosa l’affermazione che la catena di ristoranti in questione faccia utili sotto lo standard di mercato: ma questa cosa gli investitori la sanno? gli viene detta nelle slide presentate per i round di finanziamento? e sono d’accordo così?

Il punto è che fate una pizza molto buona, tra le migliori della città. E che avete fatto due soldi, aperto altre sedi. Avete 100 dipendenti (quindi siete degli sfruttatori ). E che avete detto che via Petroni é una cloaca e vi hanno solo minacciato con una scritta

Poi, c’è la storia di Radio Alice.

Ah, beh, ma se la pizza è buona, questo taglia la testa al toro. Basta che se magna e se magna bene, e a Bologna e nel mondo tutto va bene. Pensa che invece noi perdevamo tempo col pensiero critico! Viva il cibo e il suo spettacolo, gnam!

Ma sei sicuro di aver letto questo post e questi commenti?

Secondo me, no, visto che racconti cose che non esistono:

– nessuno ha messo in dubbio la qualità della pizza;

– nessuno si è preoccupato del fatto che (spero per “loro”) abbiano fatto due soldi;

– non sono loro ad avere 100 dipendenti, ma più che altro una società internazionale di cui possiedono solo una fetta.

– a definire pubblicamente via Petroni una cloaca è in realtà Alce Nero.

Dopodiché, non c’è “la storia di Radio Alice”, ma c’è un esempio emblematico di sussunzione di un “mito antagonista” da parte di una multinazionale del business agroalimentare, che cannibalizza le loro “buone intenzioni” di rendere omaggio alla radio.

E’ meglio che ti rileggi tutto e cogli il vero punto del contendere.

Secondo me il punto per gluca è che noi non aderiamo al culto del «merito» e quindi del «successo». Questo culto neoliberista suggerisce (anzi: impone) che siccome Berberè ha (un relativo) successo, allora ha ragione su tutto, e può fare uso di tutto, e chi si oppone è solo uno sfigato.

Forse chi ragiona così non può neppure capire chi cerca una dimensione non semplicemente «opposta», ma totalmente aliena ed estranea al «successo» neoliberista.

A quanto capisco, il nodo del contendere è “localini carini e cool, indispensabili ai processi di gentrificazione”. Non mi è chiaro come un locale possa sfuggire a tale qualificazione: è una questione di prezzi? di ingredienti? di linguaggio utilizzato? Oppure andrebbe bene una pizzeria Berberè tal quale, se però invece che all’Isola aprisse a Quarto Oggiaro?

Oppure andrebbero bene come e dove sono, ma con una compagine sociale diversa? Anche ai pizzaioli egiziani e cinesi della pizza a 2 € in via Padova devo andare a chiedere se per caso hanno chiesto un investimento alle loro zie?

Veramente il nodo è tutt’altro e leggendo i due post si capisce, fin dal titolo: c’è scritto «Radio Alice».

Non so. Dalla risposta di Wolf qui sopra non mi sembra proprio (rispondevo al suo punto 1).

Se il punto fosse il marchio registrato, mi aspetterei una discussione sugli effetti legali dell’aver registrato quel marchio in quella classe con quel proprietario, sull’uso che quei proprietari hanno fatto in passato dei marchi registrati ecc.

Se il punto fosse il marchio registrato, non capisco perché elencare gli indirizzi delle pizzerie nella parte 1. Evidentemente che la pizzeria sia all’Isola e non altrove è considerato incriminante.

Peraltro, i marchi registrati si possono contestare. Io stesso ne ho fatto cancellare uno che una fondazione USA aveva fatto registrare in UE.

È il punto 2 della risposta a spiegare – ma era già spiegato nel post – perché Wolf abbia scelto proprio questo caso di studio. Si parla di sussunzione. La vicenda del nome «Radio Alice» è la più emblematica a disposizione: la memoria delle lotte anticapitalistiche viene smussata, depurata degli elementi del conflitto, ridotta a innocuo ricordo di una «controcultura» dove il prefisso «contro-» perde l’avversario e quindi il significato. Questa “contro”-cultura viene poi sussunta e diviene orpello legittimante di un capitalismo che si autorappresenta come buono, virtuoso, diverso, anche «di sinistra», ma è innervato, per assetti proprietari e processi in cui si inserisce, al solito capitalismo, quello che pleonasticamente si definisce «di rapina».

Non c’è moralismo nel constatare questo: è un dato di fatto. Non è questione di buonafede di un individuo (Aloe o altri).

Certo (e qui si torna al punto 1), si potrebbe evitare di rimuovere la contraddizione. Nel guardare alla realtà in cui si inserisce il proprio lavoro si potrebbero usare di meno le lenti rosa. Ad esempio, si potrebbe ammettere che il quartiere intorno è stato spopolato a forza dalla working class che ci viveva, “deportata” in quartieri più lontani, ed è stato trasformato in un pascolo di fighetti, e a quei fighetti tu ti stai rivolgendo. Fallo, ma non dire che questo è «rivoluzionario», evita di dire che come Radio Alice ha rivoluzionato la comunicazione (yawn) tu hai rivoluzionato la pizza, su…

Il Nodo della questione te lo posso riassumere con un breve esempio che forse può aiutarti a comprendere la questione, la mia non vuole essere assolutamente spocchiosaggine attenzione. Ciò che sta mettendo in atto il capitalismo/capitalista/imprenditore è l’appropiazione di spazi, opere e cultura che prima guardava con ribrezzo e con assoluto distacco anzi guardava come il nemico da dover combattere, la becera cultura popolare per intenderci. Su tutto mi viene in mente un esempio che potrebbe rimandare a quanto capitato a Radio Alice. Hai presente “l’arte di strada”? i graffiti per intenderci, hanno subito anch’essi un processo di mercificazione non di poco conto. Il capitale infatti si è appropriato di quest’arte che non era ritenuta per nulla nobile e vista dai più come semplice imbrattamento. Ecco, quest’arte veniva/viene regalata alla “strada” al “popolo” ai passanti perchè aveva come unico obbiettivo quello di manifestare la propria libetà e veicolare un messaggio, un grido di aiuto-ribellione che come un filo-rosso nel continum spazio temporale collegasse un artista (per lo più sconosciuto) con chiunque avesse voluto soffermarsi per un istante a “leggere” e comprendere il messaggio di fondo. Ecco! quello che ha fatto il capitale è stato appropriarsi di un qualcosa che la “borghesia” non riteneva fosse arte ma imbrattamento, ciò ha fatto si che si passasse nel giro di 30 anni dal cancellare e ridipingere le facciate dei palazzi “imbrattati” all’appropriarsi di quest’ “arte” organizzando mostre chiuse e per le quali si dovesse pagare un biglietto per ammirarle e mettendole successivamente in vendita al migliore offerente, opere che erano state regalate alla collettività, l’esempio mi viene offerto da quanto successo con le opere di vedi Banksy e nello specifico le opere di Blue a Bologna cancellate dallo stesso artista proprio per strapparle al processo di mercificazione/capitalizzazione. La sostanza è che Il capitale si appropria di tutto ciò che fa tendenza o può creare tendenza per renderlo semplice merce di consumo di massa, calpestare la storia e la cultura, violenta i ricordi per renderla prodotto.

Ehi, Nemo, nel commento dico proprio il contrario di quello che tu indichi come “nodo del contendere”, dico cioè in nessun modo un locale può sfuggire alla qualificazione di localino carino e cool con funzione oggettiva gentrificante. Meglio farsene una ragione.

E aggiungo che enfatizzare gli aspetti culturali ed “etici” che lo nobiliterebbero (artigianalità, filiere garantite, bio etc) è un modo per sollevare fumo e impedire una corretta analisi materialista della trasformazione sociale in atto.

Fare esibizione di «non credere» alla pervasività del capitale – oppure porsi come «imprenditori buoni» – non è che un modo di impedire, più o meno consapevolmente, in modo più o meno interessato, di leggere questa trasformazione.

Poi, 2:

Il framing della colpa, che utilizzi anche tu («Evidentemente che la pizzeria sia all’Isola e non altrove è considerato incriminante.») non mi appartiene, né nella versione grillina né in quella cattolica. E neppure il framing della vittima, visto che in più passaggi dell’articolo chiarisco che non di lamentarsi si tratta, ma di capire come e perché siano ancora e di nuovo possibili catture e sussunzione di nomi e parole da parte del capitale: il trade mark, ma anche l’ipercommercializzazione dei biologico, le certificazioni “etiche” eccetera.

Infine, sulla pizza a 2 euro:

assai fuori luogo tirare fuori i «pizzaioli egiziani e cinesi della pizza a 2 €». Prestando più attenzione alle dinamiche della valorizzazione capitalistica, e meno alle spiegazioni individualizzanti (le mie presunte idiosincrasie o quelle dei ristoratori), noteresti che in tutta Italia alimentari e bar etc gestiti da migranti sono al centro di un attacco-con-bava-alla-bocca da parte di consiglieri comunali Pd, pentastellati, leghisti… insomma tutto l’arco politico istituzionale, direi, salvo qualche mosca rarissima.

La stampa locale, quasi sempre complice e compiacente, si getta assieme ai consiglieri all’attacco di quelli che loro chiamano «negozi etnici», in nome del decoro (cioè del razzismo). La stessa stampa, senza neppure bisogno dell’imbeccata politica, elogia invece con autentica passione ogni nuovo localino cool, bio, per “creative class”, che apre nei quartieri interessati da quella che (sempre loro) chiamano «riqualificazione».

Un pezzo di commercio del cibo insomma piace-alla-gente-che-piace, un altro è sotto attacco mediatico e politico. Alcuni ristoratori, esercenti etc… prendono la corrente ascensionale che li porta vicini al capitale-che-conta, altri rimangono schiantati a terra, coperti dai debiti, o colpiti da ordinanze di sindaci razzisti.

Questa considerazione oggettiva nulla dice sulla “simpatia” e neppure della “rettitudine morale” del singolo pizzaiolo egiziano o di quel bartender brianzolo, di cui come al solito mi importa un fico secco, ma dice moltissimo invece su uno scontro sociale in atto; su quali sono gli alleati oggettivi del capitale finanziario che prende possesso delle città e su quali invece sono i perdenti, gli esclusi – oltretutto stigmatizzati dal razzismo istituzionale e dai fanatici del decoro.

E, volendo proseguire, queste considerazioni dicono molto su come si riflette sul cittadino a basso reddito la sostituzione della pizzeria egiziana (trancio a 2 euro) con la frulleria bio dai colori pastello, o col barettino elegante dotato dell’arredamento di scena degli ultimi minuti di 2001 Odissea nella spazio – da cui sai che uscirai affamato o alleggerito, o in cui comunque starai a disagio se non ti sei abbastanza cool e se temi di spendere più di quello che vorresti.

Comincio con un paio di note storico/politiche su Radio Alice, per chi allora non l’ha vissuta.

Quando ne parlo in qualche occasione pubblica, inizio sempre dicendo che non si trattava di una “radio”, ma bensì di una “nonradio”, nel senso che ogni radio (ogni giornale, TV, sito web, ecc.) opera per acquisire nuovi ascoltatori (lettori, spettatori, ecc.). Alice NO.

Alice nacque con l’intento di aumentare il numero dei “parlatori”.

Questa nostra scommessa di costruire uno strumento in grado di attirare a parlare chiunque, anche se “inadeguato” per lo strumento stesso, fu vinta nei fatti e portò nel giro di pochi giorni ad un vero e proprio “esproprio” del mezzo, dalla “proprietà” di noi gruppo fondatore, trasformandolo in “oggetto collettivo”.

Oggi diremmo che la radio era un “social network”: un Hub da cui entravano e uscivano in un flusso continuo onde herziane, corpi, idee, suoni e intelligenze, in meravigliosa contraddizione.

Tutto questo per dire che Radio Alice era realmente un bene collettivo e penso che nessuno ne debba/possa rivendicare il dominio. Non lo rivendico io, non lo rivendica nessuno di quelli che ne sono stati motore e ingranaggi e quindi non mi sentirete dire che altri non possono utilizzarne il nome in qualsiasi forma e modo.

Una cosa che però trovo veramente orrenda, proprio per il discorso fatto sopra, è che “Radio Alice” sia diventata un marchio registrato. Registrare quel nome vuol dire sottrarre quel valore alla collettività, se uno non ha il coraggio di comportarsi come si è comportata Alice, offrendo se stessa a tutti, non ha capito un cazzo di cos’era e questo mi dispiace davvero molto (nessun marchio si può tagliare in otto spicchi da condividere e non ci sono normative locali che tengano).

La prima volta che ho sentito raccontare di questa storia dei cessi, è stato l’anno scorso, quando abbiamo allestito la mostra fotografica “Qui Radio Alice”. Il primo giorno si è presentata una gentile signora, che oggi vive a Londra, e ci ha raccontato scandalizzata che nel cesso della pizzeria si ascoltava la mia voce, con tutta la famosa registrazione della chiusura manu militari da parte della polizia. Per lei non era rispettoso della nostra storia. Io le ho detto che, secondo me, il cesso è un posto bellissimo e appropriato (è l’unico luogo in cui nessuno può vantare una superiorità su di un altro essere vivente.)

In quel momento arriva Franco (Bifo), che mi ha sostenuto e ha raccontato di essere appena tornato da Göteborg e anche lì si è ritrovato ad ascoltare la mia voce nei bagni di un museo.

Il MAMBO (Museo d’Arte Moderna di Bologna) ha pensato di trattarmi meglio: non mi ha messo nel cesso, ma su una parete dignitosa.

Ma davvero è meno commerciale l’operazione del MAMBO o del museo di Göteborg, dell’operazione di Matteo e Salvatore?

Ma i tanti che hanno scritto di Alice o solo di quegli anni (libri e articoli di giornale), Guido Chiesa che ne ha tratto un documentario e un film di fiction (peraltro con la sceneggiatura dei nostri amici e ospiti Wu Ming), non hanno fatto anche loro un qualche tipo di operazione commerciale?

Ma io stesso, che allora avevo un’azienda commerciale, non ho forse aumentato la mia notorietà con i fatti del Marzo ’77? (probabilmente mi ha fatto perdere più clienti di quelli che ho guadagnato, ma questo dimostra solo che sono un pirla.)

Quindi ridico che non sarò io a condannare in assoluto chi riutilizza un “mito”, un simbolo, anche in un’attività imprenditoriale, perché in una qualche maniera si sente “connesso” a quel simbolo.

Lo so che il Che non dovrebbe stare solo sulle magliette, ma è proprio sbagliato che stia “anche” sulle magliette? Dov’è che possiamo porre il confine fra la riappropriazione lecita e quella illecita?

Se però non mi preoccupo della commercializzazione di Alice, sono estremamente preoccupato da quanto ci mostra Wolf con la sua ricerca: Anche dietro a “due ragazzi che ci provano” c’è ancora una volta l’ombra del grande speculatore globale.

La pizzeria è compromessa con un’azienda – di nicchia, ma molto più grossa e influente -, che è compromessa con un investitore finanziario, che è compromesso con la mega multinazionale, ecc..

(L’anno scorso ho incontrato Matteo [o era Salvatore?], che ci ha tenuto a presentarsi e a raccontarmi perché aveva fatto l’operazione. Secondo me, crede davvero di avere in mano la sua azienda, ma io penso che ce l’abbia solo finché ad altri va bene così – già il fatto che del marchio “Radio Alice” non abbia il 51%, come per Berberé, la dice lunga).

Possibile che ogni iniziativa (imprenditoriale e/o non, giusta o sbagliata che sia) debba ed essere fagocitata e ricagata dai mostri del pensiero unico consumante?

E, soprattutto, senza che nessuno (presenti esclusi) capisca il pericolo derivato dalla monocultura e dalla monospecie?

(per me è inaccettabile che “Alce Nero” che fonda il suo business sul biologico e, quindi, la biodiversità accetti il rischio “ecologico” di essere assorbito in un organismo commerciale unificato).

Ebbene, sembra che non solo sia possibile, ma addirittura sia un processo inarrestabile.

“Sii felice, ci dice la pubblicità della grande distribuzione (e la politica cointeressata), perché io posso fornirti ogni tipo di merce che desideri. La vuoi low-cost? La preferisci raffinata ed esclusiva? O addirittura “giusta” e solidale? La vuoi di destra o di sinistra? Di cosa ti lamenti, non hai forse una libertà (di scelta di prodotto, naturalmente – Ne esistono altre?) che nessuna civiltà ti ha mai dato prima?”

Ma il mio pensiero è che se sei alleato, anche involontario, di un’azienda che vive letteralmente sfruttando dei suoi lavoratori e che chiama la polizia, non puoi pensarti in sintonia con Radio Alice, perché noi i metodi della polizia li abbiamo sperimentati sulla nostra pelle.

Soprattutto non puoi consegnare loro il “mito” che ti ispira.

Nessuno di noi pone sullo stesso piano Matteo e Salvatore con un Farinetti qualsiasi, che si appropria della cultura del cibo “buono” e la trasforma in una macchina speculativa (peraltro facendo pagare a noi cittadini i costi di urbanizzazione e le linee di bus e addossando ai dipendenti il loro stesso costo). Però il meccanismo di sussunzione del capitale finanziario è evidente e indiscutibile.

(interessante anche questo: https://valori.it/unes-e-naturasi-un-patto-col-diavolo-delle-commerce/)

Sul perché e il percome ormai il commercio, che un tempo era veicolo non solo di merci, ma anche scambio di conoscenze e cultura fra i popoli, sia diventato esclusivamente sottrazione di ricchezza ai popoli stessi, dovremmo parlarne molto più approfonditamente (basti pensare al fatto che oggi i prodotti che si commerciano di più sono diventati immateriali, per capire che qualcosa non quadra più – lo dico da ex commerciante), ma qui andremmo del tutto OT e ho già deviato dal solco originale. Propongo un post futuro sull’argomento.