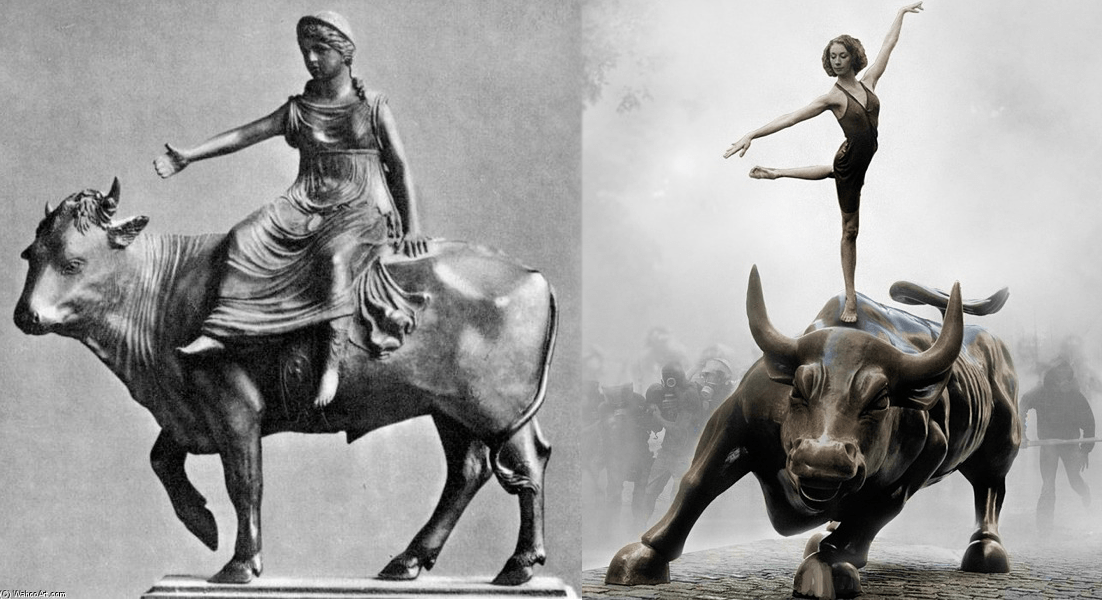

A sinistra, Europa rapita da Zeus trasformato in toro (statua in bronzo di Bartolomeo Bellano, 1470). A destra, l’immagine-simbolo di Occupy Wall Street, con la ballerina in equilibrio sul «toro di Bowling Green» (intervento del 2011 su statua in bronzo di Arturo Di Modica, 1989).

di Tommaso Baldo *

Nel corso degli ultimi mesi il romanzo di Wu Ming 1 La macchina del vento ha suscitato un interessante dibattito a proposito di uno dei temi trattati nell’opera, ovvero le prime reazioni al Manifesto di Ventotene – il cui titolo «vero» era Per un’Europa libera e unita –, scritto nel 1941 da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi mentre erano relegati al confino fascista sull’isola di Ventotene.

Il protagonista e principale voce narrante del libro, il giovane socialista ferrarese Erminio Squarzanti, anch’egli confinato, rifiuta di sottoscrivere il Manifesto ed espone in una lettera agli autori le sue critiche. Squarzanti non contesta l’idea dell’unità europea e condivide la dura critica dello stato-nazione contenuta nel testo, ma a respingerlo è quello che considera un approccio elitario e tendenzialmente autoritario che intravede alla base della proposta:

«Tutto il manifesto è intriso di sfiducia nelle masse popolari, che da sole non saprebbero mai quel che vogliono e sarebbero sempre bisognose di capi che glielo spieghino. Non solo: ogni volta che parlate del proletariato voi lo associate a piccolezze, particolarismi e vedute anguste».

Questo approccio ha suscitato la reazione di alcuni studiosi legati al pensiero federalista europeo, che in alcuni articoli – ora raccolti sul sito eurobull.it – hanno esposto i propri rimproveri al romanzo.

Il più netto, ma anche il meno argomentato è quello di Mario Leone, che suggerisce di iniziare la lettura del romanzo dalle scuse dell’autore «ai cultori della materia, ai familiari dei personaggi realmente esistiti» – forse senza comprendere appieno quel passaggio dei «Titoli di coda» del romanzo, dove Wu Ming 1 giocosamente «chiede venia» per forzature e licenze poetiche nel ricreare un allucinato «genius loci» di Ventotene, aggiungendo subito: «Spero […] di aver reso il senso dell’esperienza storica ed esistenziale del confino e, seppure in modo obliquo, di aver reso giustizia alla peculiare bellezza [dell’isola].»

Mario Leone

Leone appare addirittura incredulo del fatto che qualcuno si sia permesso di criticare il testo redatto da Spinelli e dai suoi compagni, mito fondativo della «patria Europa», e di dar voce, horribile dictu, a un punto di vista «internazionalista e poco istituzionale».

Più interessante il commento della storica Antonella Braga che ricorda gli «espliciti contenuti sociali» del Manifesto di Ventotene e rimprovera all’autore di aver presentato sostanzialmente Ernesto Rossi come un liberale impegnato nella «difesa dello spirito imprenditoriale e nella polemica contro il collettivismo». In effetti Spinelli e Rossi scrissero chiaro e tondo che

«La rivoluzione europea, per rispondere alle nostre esigenze, dovrà essere socialista, cioè dovrà proporsi l’emancipazione delle classi lavoratrici e la creazione per esse di condizioni più umane di vita».

Si trattava di un socialismo diverso da quello sovietico, che non prevedeva la completa statalizzazione dell’economia, vista come la sostituzione dell’oppressione capitalistica con l’oppressione di una casta di burocrati di stato: «La proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa, caso per caso, non dogmaticamente in linea di principio». Auspicava comunque che si espropriassero ai privati le grandi banche, tutti i servizi pubblici e tutta la grande industria.

Nelle industrie non nazionalizzate si sarebbero invece dovute sostenere misure quali la trasformazione in cooperative o l’azionariato operaio. Allo stesso modo le grandi proprietà terriere avrebbero dovuto essere frazionate e distribuite agli agricoltori diretti. Si sarebbero inoltre dovuti garantire l’assoluta laicità dello stato (la chiesa cattolica era definita molto sbrigativamente come «naturale alleata» di tutti i regimi reazionari), le libertà civili e politiche, l’indipendenza della magistratura, la libertà sindacale e una solidarietà sociale che avrebbe dovuto assicurare incondizionatamente a tutti, «possano o non possano lavorare, un tenore di vita decente, senza ridurre lo stimolo al lavoro e al risparmio». Inoltre lo stato avrebbe dovuto consentire il paritario accesso all’istruzione.

Giusto dunque ricordare i contenuti sociali del Manifesto, anzi è bene anche ricordare che esso descrive «il principio veramente fondamentale del socialismo» con parole che meritano di essere ripetute fino alla noia a tutti i «socialdemocratici» e i «riformisti» del nostro tempo, sai mai che riescano a riaversi dalla loro cieca e assoluta (e suicida) subalternità al liberismo:

«le forze economiche non debbono dominare gli uomini, ma – come avviene per forze naturali – essere da loro sottomesse, guidate, controllate nel modo più razionale, affinché le grandi masse non ne siano vittime».

Tuttavia, appare improprio ricordare tutto ciò per criticare La macchina del vento, che non è un saggio ma un romanzo e quindi riporta il punto di vista di un personaggio, di una figura che si muove in un determinato contesto spazio-temporale e culturale. Come ha scritto lo stesso Wu Ming 1 in un commento generale e di ordine metodologico alle critiche che gli sono state rivolte:

«un romanzo parla con le voci di diversi personaggi, ciascuno dei quali lo fa in situazione, dal posto che occupa nella vicenda, e ogni romanziere che si rispetti cerca di lavorare sul contraddirsi dei personaggi, sull’attrito tra le voci; un saggio, invece, parla con la voce del proprio autore, che al massimo, tramite citazioni, prende in prestito voci altrui al fine di sviluppare la propria tesi.»

Quindi ovvio che un socialista degli anni Trenta-Quaranta come Squarzanti ritenga “scontate” le parole d’ordine sociali del Manifesto, dunque non ci si soffermi sopra, e si impegni invece a criticare quelle che ritiene eccessive concessioni al liberalismo economico. Infatti Erminio lo premette: «Su alcuni singoli punti […] potrei anche trovarmi d’accordo, ma […] ci sono troppe cose che non mi piacciono e che mi allontanano da voi.»

Appunto. Nel contesto in cui venne redatto, cioè la comunità pluripartitica dei confinati di Ventotene, il testo non venne affatto recepito come «laico ed ecumenico»; di fatto scontentò – quasi – tutti, e anziché a unire i confinati servì ad allontanarli gli uni dagli altri, separando dal resto della colonia il (piccolo) gruppo di chi lo aveva redatto e sottoscritto.

Ernesto Rossi e Altiero Spinelli

Spinelli e Rossi criticavano sia le forze «democratiche», considerate incapaci di gestire una situazione realmente rivoluzionaria come quella che vedevano determinarsi in Europa, sia i comunisti, considerati non solo strumento del governo sovietico e fautori del dispotismo burocratico, ma anche elemento di divisione del fronte progressista per la loro impostazione classista basata sul protagonismo della classe operaia. Il Manifesto di Ventotene si conclude auspicando la creazione di un non meglio precisato «partito rivoluzionario» che avrebbe dovuto trovare la propria base sia tra i lavoratori che tra gli «intellettuali», cioè i ceti medi impiegati in attività di concetto.

Lo scopo di questa organizzazione sarebbe dovuto essere la creazione di «un solido stato internazionale» europeo, e ad esso si sarebbe dovuto subordinare tutto il resto. Ma questo «partito rivoluzionario» non è mai sorto, tant’è che come scrive Marco Zecchinelli nella sua «Lettera aperta a Wu Ming»: «Il Manifesto non fu mai uno strumento d’azione politica» e Spinelli stesso scrisse che conteneva «errori politici di non lieve portata».

Insomma, vista in quel momento storico e non a posteriori, stiamo parlando dell’ennesima scissione di un piccolo gruppo dalle organizzazioni esistenti, non diversa dalle tante che in quegli anni segnarono la vita dei Partiti Comunista, Socialista o di Giustizia e Libertà.

Questo nuovo «partito rivoluzionario» così immaginava la propria funzione nei confronti delle masse:

«Durante la crisi rivoluzionaria spetta a questo partito organizzare e dirigere le forze progressiste, utilizzando tutti quegli organi popolari che si formano spontaneamente come crogioli ardenti in cui vanno a mischiarsi le forze rivoluzionarie, non per emettere plebisciti, ma in attesa di essere guidate. Esso attinge la visione e la sicurezza di quel che va fatto, non da una preventiva consacrazione da parte della ancora inesistente volontà popolare, ma nella sua coscienza di rappresentare le esigenze profonde della società moderna. Dà in tal modo le prime direttive del nuovo ordine, la prima disciplina sociale alle nuove masse. Attraverso questa dittatura del partito rivoluzionario si forma il nuovo stato e attorno ad esso la nuova democrazia».

È proprio questa visione, ne La macchina del vento, ad essere al centro delle critiche di Squarzanti. Antonella Braga ammette che Spinelli e i suoi compagni nutrivano «un certo pessimismo sull’autonomo sviluppo delle masse popolari», ma a suo dire:

«Non c’era però in questa distinzione fra minoranze organizzate e masse alcuna connotazione di classe né volontà di separatezza: solo il riconoscimento di un diverso grado di consapevolezza, che poteva essere superato con il confronto e attraverso un’opera di educazione e attivazione della volontà popolare».

Credo però che così si finiscano per ignorare alcuni problemi di metodo: Spinelli e i suoi compagni avevano l’assoluta certezza di «rappresentare le esigenze profonde della società moderna», una pretesa che suona quantomeno assai superba; inoltre avrebbero voluto svolgere questa funzione dirigendo «le forze progressiste» ed utilizzando «tutti quegli organi popolari che si formano spontaneamente come crogioli ardenti in cui vanno a mischiarsi le forze rivoluzionarie». Come se partiti e persone che partecipano ad un movimento rivoluzionario non avessero altro da fare che attendere di essere diretti da loro.

Quanto poi all’idea che gli «organi popolari» si formino «spontaneamente» direi che fa capire quanta libresca ingenuità e poca concretezza politica avessero gli estensori del Manifesto. Del resto lo stesso Spinelli nella sua autobiografia scrive lucidamente, come riporta Zecchinelli:

«l’esigenza, giusta, di una guida consapevole della necessità di guidare e non di seguire le masse e i loro moti, era espressa ancora in termini troppo rozzamente leninisti».

Eugenio Curiel

Per discutere seriamente del rapporto tra «guida consapevole» e «spontaneismo» all’interno di un processo rivoluzionario vale la pena di integrare l’opera di Spinelli e Rossi con quella di un altro confinato sulla stessa isola e negli stessi anni, un giovane militante comunista (ma aveva avuto contatti intensi anche con l’organizzazione clandestina socialista): Eugenio Curiel. A lui si deve l’elaborazione e la diffusione sulla stampa clandestina, dal 1943 sino al suo assassinio ad opera delle SS italiane nel febbraio 1945, di alcune tra le più profonde ed interessanti teorizzazioni elaborate all’interno della resistenza italiana.

Se Spinelli e Rossi attaccarono lo stato-nazione «dall’alto», cioè teorizzandone l’assorbimento all’interno dell’Europa unita, Curiel lo fece «dal basso», negando che la resistenza e l’insurrezione nazionale contro fascisti e nazisti potessero essere fatte da un indistinto e mitologico «popolo italiano». Egli presupponeva l’azione di un concreto insieme di classi, intese come soggetti coscienti, portatori di interessi ed ideali ben definiti, ciascuna con i propri partiti di riferimento. Scriveva pertanto che quella della resistenza era una «nazione di partiti».

Ma questo non significava delegare semplicemente alle dirigenze delle diverse forze presenti nel CLN la guida della lotta. L’accordo tra partiti era funzionale all’incontro e al protagonismo delle masse popolari, ed in primo luogo al superamento delle divisioni tra cattolici e marxisti. Una visione, mi si perdoni, questa si «laica ed ecumenica», aperta al dialogo con le forze democratiche del mondo cattolico. Mentre gli estensori del Manifesto di Ventotene appaiono più che altro dei «laicisti» – nella peggior tradizione risorgimentale – anzichè dei «laici», quando liquidano l’intera chiesa cattolica come «naturale alleate dei regimi reazionari».

L’elaborazione di Curiel ha forti affinità con l’elaborazione gramsciana in merito al ruolo dei Consigli operai, ne è di fatto la ripresa un ventennio dopo. Nell’articolo Perché vogliamo la democrazia progressiva, apparso su «L’Unità» clandestina del 25 luglio 1944 il giovane dirigente comunista scrisse:

«Noi parliamo della democrazia progressiva come della forma di vita politica e sociale che si distingue dalla vecchia democrazia prefascista in quanto si forma sull’autogoverno delle masse popolari. Non si tratta quindi di una democrazia che si esaurisca nella periodica consultazione elettorale, ma di una forma di vita sociale politica che assicura, attraverso le libere associazioni di massa un peso preminente alla partecipazione popolare al governo».

In questo modo si ponevano le condizioni per la creazione di comunità resistenti che andavano oltre le appartenenze di partito, capaci di superare quella dicotomia tra «cittadino» e «uomo» già individuata da Marx ne La questione ebraica come asse portante dell’ideologia dello stato borghese. Dopo la distruzione delle strutture sociali di antico regime – che erano anche immediatamente strutture politiche – quali la comunità di villaggio, la corporazione, eccetera, l’uomo della società capitalista, divenuto «monade isolata e ripiegata su sé stessa», necessita di una «cornice esterna agli individui, limitazione della loro indipendenza originaria», vale a dire lo stato moderno.

Spinelli e i suoi compagni svolsero una critica radicale dell’ideologia dello stato-nazione affermando che nel corso del XX secolo la nazione aveva cessato di essere vista come un concreto aggregato di persone con una storia comune, che aveva prodotto una comune cultura, per divenire «un’entità divina, un organismo che deve pensare solo alla propria esistenza ed al proprio sviluppo, senza in alcun modo curarsi del danno che gli altri possono risentirne».

Pertanto solo «la definitiva abolizione della divisione dell’Europa in stati nazionali sovrani» poteva assicurare la reciproca sicurezza ai suoi popoli, garantire la risoluzione pacifica delle dispute sui confini e sul controllo di aree strategiche, tutelare la convivenza nelle zone abitate da diverse popolazioni, i diritti delle minoranze nazionali o religiose ed interagire su una base di cooperazione con le grandi potenze extraeuropee, in vista di un «lontano avvenire» in cui si sarebbe realizzata l’unità politica dell’intera umanità.

Oggi, in un tempo in cui assistiamo al ritorno dei nazionalismi e dei razzismi nell’intera Europa, credo sia urgente riflettere sul fatto che per abbattere l’ideologia dello stato-nazione non basta aggredirne la «cornice esterna», ovvero lo stato, ma anche il suo presupposto, ovvero l’uomo «monade isolata e ripiegata su sé stessa», secondo le parole di Marx.

«Stato-nazione» ed «individuo» sono i due poli attorno a cui si articola quel discorso politico che è la fonte, tra le tante disgrazie del capitalismo, anche del perpetuarsi della divisione in stati-nazione del continente europeo. Di fatto questi due poli costituiscono un’unità dialettica inscindibile, di qui la necessità di negarli entrambi attraverso le «libere associazioni di massa» di cui parlava Curiel, tramite le quali la persona umana può ritrovare il proprio posto in una collettività reale, perché dotata di strutture di autogoverno al tempo stesso sociale, politico ed economico, senza doversi alienare nel «cittadino» e quindi nella «Nazione» monolitica e totalitaria.

La primissima edizione del «Manifesto di Ventotene» (Roma, 1944).

Personalmente non nego l’importanza del Manifesto e concordo con l’imperativo di considerare la federazione europea un obiettivo per cui agire nel presente. Ma disgiungere questo obiettivo dalla più generale lotta contro il capitalismo e dalla creazione di nuove comunità politiche e sociali in grado di farne saltare i meccanismi di governance mi pare semplicemente illusorio. L’idea che «che la lotta per l’unità europea avrebbe creato un nuovo spartiacque fra le correnti politiche», come scrisse Spinelli nella sua autobiografia – citata sempre da Zecchinelli – è alla base proprio dei fallimenti dell’europeismo.

L’odierna union sacrée in nome dell’obiettivo puramente politico-istituzionale del «fare l’Europa unita» si è rivelata il più bel regalo che si potesse fare ai nazionalisti e ai razzisti che hanno potuto presentarsi come portatori di interessi «concreti» contro una narrazione tutta istituzionale, priva di quei contenuti sociali e realmente democratici necessari a realizzare la vera unità politica del continente.

Braga e Zecchinelli hanno ragione a scrivere che «questa» Unione Europea non è quella sognata da Spinelli e dai suoi compagni, ma non basta. Credo che, se vogliamo ridare al loro Manifesto la propria funzione di strumento e stimolo per l’agire politico, occorra in primo luogo far saltare la narrazione che lo vuole pietra angolare della union sacrée liberista, per ricollocarlo al suo posto, ovvero tra i classici del pensiero socialista.

Spinelli e Rossi sono presentati da questa narrazione sostanzialmente come alieni scesi sulla terra a portare la buona novella europeista. Ci si dimentica così «il prima», «l’intorno», «il dopo» e pure quello su cui ci si concentra risulta sgranato e irriconoscibile, si perde così il senso della storia, l’idea della lunga durata dei processi e della loro contraddittorietà.

Angelo Vivante

Innanzitutto si è rimosso «il prima» costituito dal ricco e profondo dibattito, svolto agli inizi del XX secolo, all’interno delle forze del movimento operaio in merito alle possibilità e alle modalità tramite cui si potevano riformare o rivoluzionare stati multinazionali come l’Impero austroungarico e quello zarista. Questo dibattito ha prodotto testi nei quali si affronta il concetto di «popolo», la convivenza tra comunità di lingua e cultura diversa all’interno dello stesso stato e anche dello stesso partito o movimento, la società e la cultura dei territori di frontiera, le cause e le forme dei conflitti nazionali. Vale la pena di ricordare la produzione degli «austro-marxisti», nel cui ambito rientrano sia La questione nazionale di Otto Bauer che Irredentismo Adriatico di Angelo Vivante; e quella dei bolscevichi, con Il marxismo e la questione nazionale (firmato da Stalin, che però lo scrisse a Vienna assieme a Lenin e Bucharin); e infine gli originali contributi al tema contenuti nelle opere di Rosa Luxemburg.

In ambito cattolico, pur in assenza di una riflessione organica sul tema, va invece segnalata la teorizzazione dei popolari trentini, tra cui Alcide De Gasperi, in merito alla «coscienza nazionale positiva», vale a dire la distinzione tra appartenenza statuale (l’Impero austroungarico) e appartenenza linguistico-culturale (al mondo di lingua italiana). Questa distinzione si concretizzava in una richiesta di autonomia amministrativa per la propria terra nettamente distante dall’irredentismo e dal nazionalismo italiano.

Al di là delle notevoli differenze tra queste diverse elaborazioni e dei loro limiti, tutte ci ricordano una cosa molto semplice: la pace e la convivenza tra i popoli d’Europa non si sono sempre declinate come frutto di un accordo tra stati-nazione, ma vi è stato un tempo in cui è stato possibile sognare che i diversi popoli potessero costruire la democrazia e/o il socialismo senza doversi prima uccidere a vicenda per tracciare confini e costruire stati e staterelli «sovrani», la cui ideologia è da almeno un secolo una delle principali cause delle tragedie toccate ai popoli del continente europeo e a tutti coloro che sono venuti in contatto con loro.

Tutto ciò può aiutarci a riflettere sul fatto che una società europea esisteva già molto prima dei trattati che nel secondo dopoguerra segnarono l’inizio del processo di «unificazione europea». Fino al 1914 infatti vi era la possibilità di emigrare liberamente da un paese all’altro (escluso l’impero zarista), esisteva già una cultura comune alle classi dirigenti del continente e ne esistevano altre (quella socialista e cattolico-popolare) comuni alle classi lavoratrici dei diversi paesi. Soprattutto esistevano gli europei, ovvero le persone che non riconoscendosi in uno stato-nazione erano realmente tali:

■ minoranze religiose e linguistiche come le comunità ebraiche della Mitteleuropa;

■ popolazioni la cui identità linguistica e culturale era «in contraddizione» – secondo i nazionalisti – con la propria fedeltà ad uno stato o ad un monarca, come gli «italiani d’Austria» del Trentino e del litorale;

■ lavoratori migranti, come il soldato italiano che Carlo Salsa vide uscire dalla trincea approfittando di una tregua «informale» il giorno di Pasqua 1916 e correre nella terra di nessuno per abbracciare un soldato austriaco, suo ex-collega di lavoro in Boemia.

Non mi pare un caso che le uniche figure politiche che abbiano davvero tentato di creare gli strumenti per l’unificazione politica del continente, sia pur in una chiave verticistica e moderata, già distante dallo spirito e dalle parole del Manifesto di Ventotene, siano stati proprio De Gasperi, Adenauer, Schuman e Monnet. Vale a dire persone che si erano formate nell’Europa pre-1914 ed erano quindi capaci di ragionare in maniera non «nazionale», soprattutto nel caso di De Gasperi che era stato rappresentante dei trentini al parlamento di Vienna e continuava anche da primo ministro della Repubblica italiana a destare lo scandalo dei nazionalisti definendosi «un trentino prestato all’Italia». Dopo quella classe dirigente l’europeismo istituzionale dal punto di vista politico non ha fatto che passi indietro.

Ne La macchina del vento Squarzanti ricorda a Spinelli e Rossi – e a Eugenio Colorni, che non fu tra gli autori materiali del Manifesto ma contribuì a elaborarlo e lo sostenne – che il nazionalismo non è sorto nelle classi popolari, ma è stato imposto a queste ultime, spesso con la forza, dalle classi dirigenti e dalla borghesia. Vale la pena di riprendere in proposito un brano dei Quaderni dal carcere di Antonio Gramsci, dedicato alle interpretazioni del Risorgimento, in cui questo concetto è sviluppato in una riflessione sull’«identità italiana»

Antonio Gramsci

«Il moto politico che condusse all’unificazione nazionale e alla formazione dello Stato italiano deve necessariamente sboccare nel nazionalismo e nell’imperialismo militaristico? Si può sostenere che questo sbocco è anacronistico e antistorico (cioè artificioso e non di lungo respiro); esso è realmente contro tutte le tradizioni italiane, romane prima, cattoliche poi. Le tradizioni sono cosmopolitiche […]

L’espansione moderna è di ordine finanziario-capitalistico. Nel presente italiano l’elemento «uomo» o è l’«l’uomo-capitale» o è l’«uomo-lavoro». L’espansione italiana può essere solo dell’uomo-lavoro e l’intellettuale che rappresenta l’uomo-lavoro non è quello tradizionale, gonfio di retorica e di ricordi cartacei del passato. Il cosmopolitismo tradizionale italiano dovrebbe diventare un cosmopolitismo di tipo moderno, cioè tale da assicurare le condizioni migliori di sviluppo all’uomo-lavoro italiano, in qualsiasi parte del mondo gli si trovi. Non il cittadino del mondo in quanto civis romanus o in quanto cattolico, ma in quanto produttore di civiltà. Perciò si può sostenere che la tradizione italiana si continua dialetticamente nel popolo lavoratore e nei suoi intellettuali, non nel cittadino tradizionale e nell’intellettuale tradizionale. Il popolo italiano è quel popolo che “nazionalmente” è più interessato a una moderna forma di cosmopolitismo. Non solo l’operaio, ma il contadino e specialmente il contadino meridionale. Collaborare a ricostruire il mondo economicamente in modo unitario è nella tradizione del popolo italiano e della storia italiana, non per dominarlo egemonicamente e per appropriarsi il frutto del lavoro altrui, ma per esistere e svilupparsi appunto come popolo italiano […]

La «missione» del popolo italiano è nella ripresa del cosmopolitismo romano e medioevale, ma nella sua forma più moderna e avanzata. Sia pure nazione proletaria, come voleva il Pascoli; proletaria come nazione perché è stata l’esercito di riserva dei capitalismi stranieri, perché ha dato maestranze a tutto il mondo insieme ai popoli slavi. Appunto perciò deve inserirsi nel fronte moderno di lotta per riorganizzare il mondo anche non italiano, che ha contribuito a creare col suo lavoro ecc.»

Al di là di alcune espressioni, come «tradizione», che oggi possono destare alcune perplessità, credo che il metodo di Gramsci nell’impostare la questione sia corretto. Ovvero inquadrare le cosiddette «identità nazionali» come frutto dell’azione di apparati repressivi e ideologici nelle mani dello stato-nazione e del capitale e non come qualcosa frutto di «ignoranza popolare», perché la vita delle classi lavoratrici non può certo essere rinchiusa dentro i confini di una «Nazione».

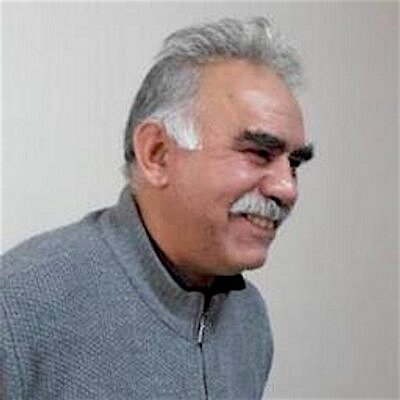

Abdullah Öcalan

Una riflessione molto simile è presente ne Il Confederalismo democratico di Abdullah Öcalan, secondo cui lo stato è il braccio armato di una modernità capitalista, il cui funzionamento tende alla costruzione di società omogenee e per questo profondamente depauperate dal punto di vista sociale, culturale ed economico. In questo senso definisce la storia della modernità come «una storia di quattro secoli di genocidio culturale e fisico nel nome di una immaginaria società unitaria».

Per fermare questo genocidio non basta costruire processi puramente formali di democrazia elettorale e parlamentare, ma occorre lottare per una società compiutamente pluralista, cioè che non ricerchi nessun tipo di uniformità, ma che valorizzi piuttosto le complessità e le differenze presenti nella società, confederandole attorno a valori comuni.

Nel liberalismo borghese il pluralismo è una «gentile concessione» dello stato-nazione, e quindi finisce prima o poi per entrare in contraddizione – e solitamente soccombere – con la spinta all’uniformità culturale, etnica o religiosa insita in quel modello di sovrastruttura politica. Nel confederalismo democratico invece la comunità politica si costituisce proprio sulla volontà di creare una società pluralista e sui valori che ne sono la cornice, quali il diritto di autodeterminarsi, la parità di genere, l’ecologia e la giustizia sociale.

Inoltre mentre il liberalismo borghese limita la suddivisione dei poteri all’interno dello stato (esecutivo, legislativo e giudiziario), il confederalismo democratico presuppone la creazione di «una democrazia senza stato» e quindi l’autorganizzazione delle comunità locali per limitarne le funzioni sino a portarlo ad una graduale scomparsa. L’obiettivo non è quindi la conquista del potere (di qui la rinuncia alla creazione di uno stato Curdo), ma la democratizzazione radicale della società attraverso la creazione di una confederazione di comunità che autogestiscono sé stesse e i propri beni, avendo così modo di poter realmente praticare quel «diritto alla resistenza all’oppressione» che la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 enunciava senza però garantire nella pratica.

In tal modo vengono rotti quegli automatismi che riducono il rapporto tra esseri umani a «freddo calcolo in contanti» o ad automatismo burocratico e la politica torna alla sua dimensione di amministrazione delle cose da parte delle persone e non di governo delle cose sulle persone. Questo era ciò che

Vaclav Havel, ne Il potere dei senza potere, chiamava «una riassunzione della “responsabilità suprema» il ritrovato rapporto interiore con l’altro uomo e con la comunità umana.

Il confederalismo democratico ha ispirato forme di azione molto diverse: dalla creazione di una confederazione di amministrazioni autonome in Rojava, alla prosecuzione su nuove basi della guerriglia del PKK, sino all’azione di un partito «riformista» con milioni di elettori quale l’HDP in Turchia. Ma la proposta di costruire quella che Ocalan chiama «una modernità democratica» non vuole limitarsi al solo Kurdistan bensì dispiegarsi sull’intero Medio Oriente e potenzialmente a livello globale. In questo senso gli obiettivi sono altrettanto ambiziosi di quelli di Spinelli, Rossi e Colorni, ma come nel caso di Curiel sono posti ribaltando la prospettiva: dal basso verso l’alto e non viceversa.

Del resto le affinità tra la «Nazione democratica» del leader curdo e la «Nazione di partiti» del dirigente comunista sono evidenti ed entrambe partono dall’idea che una democrazia reale è possibile solo se vi sono dei «corpi intermedi» nel quale il protagonismo popolare può esprimersi inceppando i meccanismi di governance dello stato e del capitale per creare un alternativa ad essi. Insomma tutto il contrario di quella «governabilità» supinamente accettata come bene supremo dalla politica europea negli ultimi trent’anni.

In ogni caso l’impostazione metodologica di Gramsci, Curiel e Öcalan ha il merito di ricordarci che i poveri e gli sfruttatati non nascono ignoranti per definizione, lo diventano quando accettano di essere subalterni, cioè di rinunciare ad elaborare una propria cultura per assorbire acriticamente le briciole o gli scarti di quella dei ricchi. Inutile quindi stupirsi se dopo tanti sanguinosi sforzi per renderli subalterni lo siano diventati davvero, grazie anche allo sforzo bipartisan di tutte le forze politiche.

Scie chimiche.

Tra i costruttori dell’attuale egemonia nazionalista nel discorso pubblico italiano dobbiamo infatti elencare non solo i razzisti e gli xenofobi con la bava alla bocca, ma anche gli «europeisti istituzionali» come Ciampi, Napolitano e tutti i fautori della «memoria condivisa». Pensare di costruire una comunità politica europea mentre si bombardano ideologicamente i popoli che dovrebbero comporla a colpi di «identità nazionale» è un assurdo logico palese. Così come pensare di ribaltare tutta una costruzione identitaria nazionalista mostrando qualche foto in bianco e nero di capi di stato «padri dell’Europa» che firmano trattati.

Occorre invece affermare che l’idea di un’Europa dei ricchi e dei colti da imporre ai poveri e agli sfruttati «troppo ignoranti per capire» nasce da una gigantesca falsificazione storica. I bisnonni dei ricchi e dei colti nella maggior parte dei casi si ingrassavano con i dividendi delle fabbriche di cannoni e filo spinato, si esaltavano per i pennivendoli nazionalisti, applaudivano generali e dittatori quando invece i nostri bisnonni emigravano, cantavano «L’Internazionale» o pregavano per la pace.

Erano i nostri bisnonni contadini, operai, migranti, gente di razza, fede o lingua «sbagliata», disertori e ribelli i «veri europei». Tutte le guerre, i massacri e i regimi dell’ultimo secolo sono state tappe di un genocidio fisico e culturale commesso dagli stati-nazione contro di loro per sterminare gli «irrecuperabili» e inquadrare tutti gli altri rendendoli italiani, francesi, tedeschi, polacchi, eccetera, per ridurre le complessità della vita reale all’uniformità dell’identità «nazionale».

L’attuale base di massa dei «sovranisti», così terrorizzata dalla «sostituzione etnica», è in realtà il risultato delle operazioni di genocidio e ingegneria sociale condotte in Europa nell’ultimo secolo. Sono queste che hanno portato alla creazione di una massa di piccoli borghesi – o presunti tali – rancorosi, spaventati, incapaci di interagire con qualunque forma di diversità perché privi di una reale comunità di riferimento.

Per questo vale la pena di disseppellire, contro tutte le «identità nazionali», la storia di quelle comunità politiche che negavano i valori dello stato-nazione e ne affermavano altri in radicale contrapposizione:

■ i socialisti ebrei del Bund, avversari allo stesso modo del nazionalismo sionista e del totalitarismo stalinista;

■ i dableiber sudtirolesi che resistettero sia all’italianizzazione forzata di Mussolini che al tentativo di Hitler di inquadrarli nel suo Reich;

■ i socialisti italiani che nel 1919, in barba a tutti i Piavi e ai loro mormorii, ospitarono e sfamarono migliaia di bambini viennesi;

■ gli spartachisti berlinesi con il loro disperato assalto al cielo;

■ i proletari austriaci che applaudirono le pistolettate con cui Friedrich Adler ammazzò il primo ministro guerrafondaio von Stürgkh nel 1916;

■ i combattenti e le combattenti delle Brigate Internazionali in Spagna;

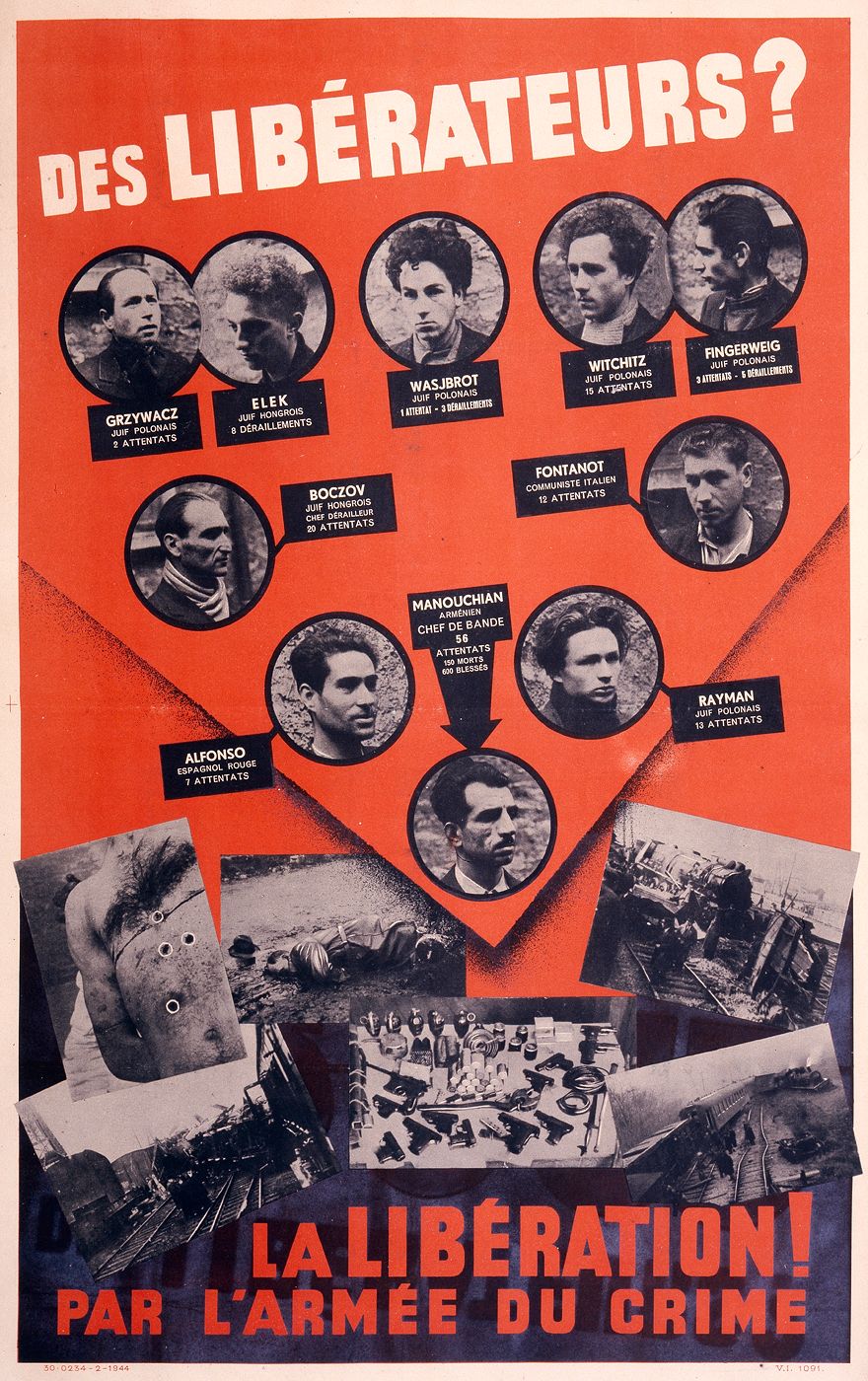

■ quelli dei Francs-tireurs et partisans – main-d’œuvre immigrée (FTP-MOI), con le loro facce da immigranti armeni, ebrei, spagnoli e italiani sbattute sui muri di Parigi nel manifesto dei nazisti, il famigerato «Affiche rouge»;

■ la «Brigata proletaria» formata dagli operai sloveni e italiani di Monfalcone, che dall’11 al 26 settembre 1943 in tuta da lavoro affrontarono l’esercito tedesco tenendo duro sotto le bombe finché durarono le munizioni;

e accanto a loro tutte le formazioni partigiane d’Europa, in cui capitava di mettersi a cantare «L’internazionale» e di scoprire che la si stava cantando in quattro lingue diverse, come accadde in un distaccamento Garibaldino bellunese durante un momento di festa per la Pasqua 1945, cosa che del resto rimanda anche a un’ibridazione politico-religiosa.

L’Affiche rouge. Nessuna Resistenza europea fu angustamente «nazionale», tutte – compresa quella italiana – furono creole, internazionaliste e migranti.

Per quanto mi riguarda sono questi e queste i padri e le madri d’Europa. Dell’unica Europa unita che esista davvero: quella di chi salva vite nel Mediterraneo; di chi aiuta a scavalcare le frontiere; dei migranti, siano «cervelli in fuga» o «extracomunitari clandestini»; l’Europa dei combattenti e delle combattenti internazionalisti in Rojava; l’Europa dei movimenti popolari per la giustizia climatica e sociale; dell’antifascismo militante.

Sono «divisivi» questi padri e queste madri d’Europa?

Certo! Quanto lo sono i loro pronipoti e le loro pronipoti.

Ma d’altronde non penserete mica di «fare l’Europa» senza disfare gli stati-nazione europei? Questo era chiarissimo anche agli autori del Manifesto di Ventotene.

Gli stati europei ad oggi sono «uniti» quanto lo possono essere dei lottatori che se le danno di santa ragione sul ring, un ring nel quale i vari capitalismi e governi nazionali si affrontano secondo le regole del più ortodosso liberismo, in una competizione che sa essere sanguinosa quanto una guerra: si veda cosa è stato fatto al popolo greco o le stragi del Mediterraneo. Ma credo che dopo la prova di impotenza in merito alle recenti vicende mediorientali e alle umiliazioni che le hanno palesemente inferto Trump, Putin ed Erdoğan sia inutile sprecare parole per mostrare quanto patetica e disfunzionale sia la sedicente Unione Europea.

Proprio le sue tristi vicende ci ricordano come la creazione di una comunità politica nuova richieda la rottura delle comunità politiche vecchie, richieda la ridefinizione dei concetti di «concittadino» e «straniero». Sarebbe bello se, per creare una nuova comunità politica, bastasse proclamare «la buona novella» oppure avvalersi di pratiche di «buona amministrazione» o di dati oggettivi. Purtroppo dai tempi di Romolo e Remo le comunità politiche si creano tracciando dei confini, cioè includendo ed escludendo da un vincolo di mutua solidarietà.

Se non ci si vuole piegare al meccanismo di inclusione-esclusione su base etnico-razziale, religiosa, sessista e classista che propugnano i nazionalisti e i razzisti occorre affermare un altro meccanismo in radicale contrapposizione, volto ad escludere per l’appunto i nazionalisti, i razzisti, gli integralisti religiosi e gli sfruttatori dalla nuova comunità politica che si intende creare.

Mi rendo conto che non è piacevole sentirsi dire queste cose così brutalmente, ma non ho voglia di edulcorare la realtà, non penso che ce lo possiamo più permettere. Qui la gente muore, muore per mancanza di servizi pubblici decenti, di reddito e di lavoro, muore per la crisi ambientale e l’inquinamento, muore affogata nel Mediterraneo o congelata lungo le Alpi, muore bruciata dal fosforo bianco del tiranno turco, pagato con i soldi regalati dalle «democrazie» europee per tenere alla larga i rifugiati siriani.

Quindi piantiamola con le buone maniere. L’Europa unita sarà frutto di una rivoluzione politica e sociale o non sarà.

E le rivoluzioni non sono pranzi di gala.

* Tommaso Baldo lavora nell’ambito della didattica della storia in un museo trentino, fa parte del gruppo di lavoro Nicoletta Bourbaki e collabora con Global Project. Su Giap ha pubblicato l’analisi della voce di Wikipedia dedicata alla storia del Trentino. Ha preso parte ad una tavola rotonda inerente le voci storiche di Wikipedia sul numero 29 della rivista storica on line Diacronie. Nel giugno 2018 è stato a Kobane per seguire le fasi finali della costruzione dell’orfanotrofio «L’Arcobaleno di Alan», curato da Docenti Senza Frontiere, con il finanziamento della Provincia Autonoma di Trento e ha raccontato quel viaggio su Giap nel post «Kobane, la rivoluzione oltre il mito».

⁂

Approfittiamo di questo contributo di Tommaso Baldo per segnalare alcune nuove recensioni de La macchina del vento e ricordare le date delle prossime presentazioni e reading, da qui alla fine dell’anno.

Approfittiamo di questo contributo di Tommaso Baldo per segnalare alcune nuove recensioni de La macchina del vento e ricordare le date delle prossime presentazioni e reading, da qui alla fine dell’anno.

Una delle recensioni più acute che abbiamo letto finora è stata → pubblicata sul blog Voci Sinistre, che si definisce «antiperiodico, tragico e leggero, serio e sarcastico, di sinistra ma anche un po’ di sinistra, a metà tra la presa del Palazzo d’Inverno e una comunità naturista di hippie fricchettoni. Insomma, un po’ di tutto ma non proprio tutto».

A quanto ci consta, questa è la primissima recensione a cogliere l’implicito – talvolta inconscio – antispecismo nel punto di vista di Erminio, ma non è il solo punto di interesse. Eccone uno stralcio:

«L’utopia come motore della sopravvivenza individuale in condizioni estreme, come strumento di preservazione di una stabilità mentale altrimenti traballante, ma anche come eterno carburante delle società, ininterrotta spinta verso un altrove inconoscibile ma, comunque, attraente. Utopia come οὐ-τόπος (ou-topos) ovvero non-luogo, necessariamente interpretabile non più come “stato di cose impossibile”, come fantasticheria, bensì come presente che ancora non è, come sogno che, ancora per poco, avrà consistenza onirica prima di mutare finalmente in realtà. Giacomo vede l’isola di Ventotene come una gigantesca macchina del tempo perché è scientificamente provato che il fascismo, in nome della transitorietà di ogni epoca storica, cadrà, si tratta solo di capire quando.»

Un’altra bella recensione → è apparsa sul sito Cinque Colonne a firma di Giampaolo Canetti. Anche di questa riportiamo un estratto:

«La macchina del vento racconta in modo efficace il dolore e le privazioni subite dai confinati, ulteriormente aggravate dallo scoppio della guerra e dai sacrifici imposti alla popolazione. In taluni casi, la condivisione di una condizione comune diventa strategia di sopravvivenza per le donne e gli uomini costretti sull’isola, mentre, in altre circostanze, le loro sofferenze e ed i loro timori personali sopravanzano qualunque altra istanza. Quando, tuttavia, nel luglio del ’43, arriva a Ventotene l’annuncio della caduta del regime e del passaggio del potere nelle mani di Badoglio, una serie di fili, individuali e collettivi, sembrano convergere tutti nella stessa direzione: si palesa, finalmente, l’orizzonte della libertà per i protagonisti. Tuttavia, la strada da percorrere sarà ancora lunga; si profila, ormai, la guerra di Resistenza, da organizzare e da vincere: finalmente, il καιρός.»

Alberto Prunetti ha scritto de La macchina del vento in una delle sue periodiche multi recensioni sul blog Il lavoro culturale:

«Da adolescente ho visto a scuola La notte di San Lorenzo dei fratelli Taviani. Il film mi piacque tantissimo e la scena che mi colpì di più, da liceale appassionato di mitologia classica, fu quella della battaglia del grano, quando ai fascisti, intenti a rastrellare le campagne toscane alla ricerca di partigiani e sfollati, si contrappongono all’improvviso, nello sguardo di una bambina, degli eroi greci. Era geniale: univa la forza dello sguardo lucido di Atena, come lo trovavo nei classici, con i racconti sui giorni da sfollata che mia nonna mi faceva da piccolo. E soprattutto restituiva epicità a una narrazione, quella resistenziale, che ormai in quegli anni stava diventando liturgia, e quindi lettera morta. Da allora ogni tanto dico tra me e me che qualcuno dovrebbe raccontare la lotta contro il fascismo attingendo dall’immaginario di dei ed eroi greco-romani. Per ridare alla lotta antifascista tutto il suo epos. Ecco, quella storia è arrivata… [→ prosegue qui]»

Infine, i prossimi appuntamenti on the road con La macchina del vento:

8 novembre

CALDERARA DI RENO (BO)

Wu Ming 1 presenta La macchina del vento

h.18:30, Casa della cultura «Italo Calvino»,

via Roma 29.

12 novembre

12 novembre

BOLOGNA

Bhutan Clan & Wu Ming 1 in concerto

con anteprima del nuovo reading da La macchina del vento.

Solipsia Night Live in diretta radio

h.20, nella sede della Dobrinski Pro-Dischi Records

Piazza di Porta Mascarella 2/2

La diretta si ascolta → su Spreaker, qui.

29 novembre

PADOVA

Reading/concerto da La macchina del vento.

Bhutan Clan & Wu Ming 1

h.21, Bioslab, via Brigata Padova 5.

3 dicembre

3 dicembre

FERRARA

Wu Ming 1 presenta La macchina del vento

h.10, Liceo Ariosto, via Arianuova 19.

In occasione del 149esimo compleanno del liceo.

7 dicembre

CERVIA (RA)

Wu Ming 1 presenta La macchina del vento

Biblioteca comunale «Maria Gioia»

Circonvallazione Sacchetti, 111.

Altri dettagli a seguire.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Nuova ristampa per #Lamacchinadelvento. La quinta in otto mesi. Notizia giunta or ora. Il viaggio del libro continua.