di Nicoletta Bourbaki*

[La prima puntata dell’inchiesta è qui.]

INDICE DELLA SECONDA PUNTATA

1. Quanti? Dove? Quando? Prima nota sul metodo

2. I caduti a Rovegno e alla colonia

3. Numeri e corpi: problemi di metodo

4. Come ti gonfio il numero dei morti alla Colonia

5. Come ti invento le torture alla «Colonia degli orrori»

6. Come ti trasformo i partigiani cattolici in belve comuniste

7. Come ti invento l’esecuzione di «civili innocenti»

8. Perché questa storia fa paura ai fascisti

■ Post Scriptum

■ Post Scriptum 2

1. Quanti? Dove? Quando? (Prima nota sul metodo)

Per comprendere da dove venga il numero di «129 militari e civili aderenti alla RSI e 31 soldati germanici» indicati nella lapide posta sulla Colonia, abbiamo consultato i documenti presenti su Lorien e comparato i nomi con quelli dell’Elenco caduti Repubblica Sociale Italiana «Livio Valentini», dell’Albo caduti e dispersi della Repubblica Sociale Italiana (edizione 2017) e dei Caduti della RSI a Genova 1943-1946 (Tipo-Lito F.S., Genova 1993) degli Amici di fra Ginepro, integrandoli con le informazioni trovate nella documentazione relativa alle esumazioni, alle sepolture e al riconoscimento dei corpi.

Per comprendere da dove venga il numero di «129 militari e civili aderenti alla RSI e 31 soldati germanici» indicati nella lapide posta sulla Colonia, abbiamo consultato i documenti presenti su Lorien e comparato i nomi con quelli dell’Elenco caduti Repubblica Sociale Italiana «Livio Valentini», dell’Albo caduti e dispersi della Repubblica Sociale Italiana (edizione 2017) e dei Caduti della RSI a Genova 1943-1946 (Tipo-Lito F.S., Genova 1993) degli Amici di fra Ginepro, integrandoli con le informazioni trovate nella documentazione relativa alle esumazioni, alle sepolture e al riconoscimento dei corpi.

Le informazioni frammentate, sparse tra più elenchi, sono state unificate – scartando solamente i nomi indiscutibilmente doppi – e, nel caso di dati contrastanti, abbiamo ritenuto più attendibili quelli maggiormente dettagliati.

Una delle difficoltà affrontate in questa fase di comparazione ha riguardato i nomi citati in modi differenti. Consideriamo due casi.

Tra i «nominativi non identificati» – cioè nomi a cui non si sarebbe potuto attribuire una salma – presenti nell’elenco di Lorien c’è quello di Angelo Ommis, presentato come soldato fucilato a Rovegno il 21 o 22 marzo 1945. Questo nome non risulta nell’Albo caduti e dispersi della Repubblica Sociale Italiana, edizione 2018, dove invece troviamo un nome assai simile: Angelo Onnis, membro delle Brigate Nere fucilato il 21 o 22 marzo 1945 a Rovegno, presente anch’esso nell’elenco del sito, ma tra coloro il cui corpo è stato riconosciuto.

Probabilmente per un errore di trascrizione, dunque, lo stesso morto figura due volte.

Altro caso è quello di Giuseppe Gaeta, citato in diversi elenchi come uno dei fucilati il 21 o 22 marzo 1945. Nella sentenza di morte stilata dai partigiani questo nome non appare, ma vi leggiamo il nome «Giuseppe Caste». Con ogni probabilità chi ha redatto l’elenco della sentenza ha compiuto un errore di interpretazione e copiatura e difatti nei documenti relativi a esumazioni e sepolture nel cimitero, il solo nome che appare è quello di Giuseppe Gaeta. L’Albo caduti e dispersi della Repubblica Sociale Italiana e l’Elenco caduti Repubblica Sociale Italiana «Livio Valentini» riportano Giuseppe Gaeta, mentre I caduti della RSI a Genova 1943-1946 riporta sia Caste che Gaeta.

Ancora una volta, lo stesso caduto figura come due persone diverse.

Abbiamo visto più volte quanto ciò sia tipico di simili albi, invariabilmente raffazzonati e in larga parte inattendibili, si tratti di elenchi di caduti della RSI o di «martirologi» di presunti infoibati.

2. I caduti a Rovegno e alla Colonia

Il verbale dei carabinieri del 18 aprile 1946 relativo alle esumazioni è molto chiaro: 95 salme dissepolte da nove fosse site nei pressi della Colonia. «La causa della morte si presume sia stata per ferita da arma da fuoco ed avvenuta in varie epoche». Il medesimo documento segnala che il 23 aprile 1946 si sarebbe provveduto a estrarre cadaveri «dalle fosse rimaste».

Tre anni dopo, la già citata lettera del sindaco di Rovegno del 17 marzo 1949 indicava in 122 i cadaveri rinvenuti nell’intera area del Comune. Nella documentazione successiva la cifra è riferita a questi corpi, ancora inumati nel Cimitero di Rovegno e in attesa che qualcuno ne reclami le spoglie. Cosa che effettivamente avviene, ed è per via della tumulazione di corpi in altri cimiteri che nel corso degli anni le cifre calano. Essendo 122 il numero di salme più alto rinvenuto in tutta la documentazione, e non risultando notizie di altri rinvenimenti di cadaveri negli anni successivi, è plausibile ritenere che questo sia il numero totale di corpi effettivamente rinvenuti nell’area del Comune di Rovegno. Di questi, a essere ritrovati negli immediati dintorni della Colonia furono almeno 95.

Negli elenchi dei caduti della RSI si indica in 86 il numero dei caduti nell’intera

area del comune di Rovegno. La cifra trova corrispondenza nei documenti relativi alle riesumazioni, che riportano 62 caduti di identità nota ritrovati nei pressi della Colonia e altri 24 caduti nell’intero territorio comunale (62 + 24 = 86). In questa cifra rientrano repubblichini accertati ma anche, come vedremo successivamente, alcuni partigiani.

Un po’ di aritmetica, e ci scusiamo se potrà sembrare un esercizio lugubre, ma la storia si ricostruisce anche così: se i corpi trovati in tutta Rovegno furono 122 e il totale di caduti di identità nota che risulta dall’analisi e comparazione degli albi è 86, se ne desume che i caduti a Rovegno di identità ignota o non riconosciuti come appartenenti all’RSI siano 36 (122 – 86). E in effetti da una lettera del sindaco dell’8 gennaio 1953 risulta che tra i cadaveri rinvenuti vi siano «N.36 tedeschi sconosciuti».

[In realtà sarebbe più corretto parlare di «cadaveri con divise tedesche», visto che molti di loro erano cittadini sovietici dell’Asia centrale catturati dai tedeschi e arruolati nella divisione «Turkestan», impiegata in Liguria nell’inverno 1944-1945 in azioni di rastrellamento particolarmente feroci.]

I «36 tedeschi sconosciuti» di cui parla il sindaco nel 1953 trovano perfetta corrispondenza nel numero di corpi ignoti con abiti militari tedeschi o civili segnalati nei documenti delle esumazioni del 1946. Se albi e documentazione d’epoca concordano nel riportare che i corpi trovati alla Colonia ai quali si poté attribuire un nome furono complessivamente 62, mentre quelli relativi a «tedeschi» senza nome furono 36, se ne desume che in tutto i corpi ritrovati alla Colonia furono 98 (62 + 36).

Poiché nel già citato verbale dei Carabinieri del 18 aprile 1946 è riportato che alla Colonia furono ritrovati 95 corpi, si evince che alcuni corpi siano stati rinvenuti successivamente alla stesura del verbale, e che 98 sia dunque il numero totale di corpi rinvenuti nei pressi della Colonia.

Dalla recensione delle fonti partigiane sappiamo che il comando della divisione

garibaldina Cichero annunciò pubblicamente due fucilazioni di massa di

nazifascisti: una a metà febbraio 1945, di 36* soldati e sottufficiali “mongoli” (cioè turkmeni) e tedeschi; un’altra il 21 e 22 marzo 1945, di 45 repubblichini, i cui nomi sono elencati in un documento firmato da Marzo (Giovanni Battista Canepa, il commissario politico della Cichero) e conservato dall’amministrazione di Rovegno.

[* Nota Bene: La documentazione relativa alla fucilazione di febbraio parla di 37 uomini ma quella relativa alle dissepolture ne indica 36. Non è stato possibile stabilire in via definitiva se e dove vi sia stato un errore di trascrizione (un milite tedesco o turkmeno indicato come italiano o cos’altro). Nelle nostre analisi abbiamo preferito la cifra di 36 poiché è quella che trova maggiori riscontri tra i vari documenti presi in esame. Risultasse in realtà corretta la cifra 37, l’eventuale errore sarebbe probabilmente dovuto a salme definite ignote in alcuni documenti e non più tali in altre. In ogni caso l’eventuale difformità non porterebbe ad aumentare il numero di caduti nel Comune di Rovegno, ma solo a modificarne l’identificazione.]

Dei 98 corpi rinvenuti alla Colonia, quindi, ben 81 (36 + 45) sono relativi a queste due sole fucilazioni. I restanti sono tutti segnalati come repubblichini, civili e partigiani caduti in diversi episodi tra il 27 agosto 1944 e il 30 aprile 1945.

Tiriamo le somme: in tutta l’area del Comune di Rovegno sono stati rinvenuti 122 corpi. Di questi, 98 furono ritrovati alla Colonia. Dei 98 ritrovati alla Colonia, 81 sono ascrivibili a due episodi di controrappresaglia e i restanti a episodi singoli.

A questo punto, però, vanno chiarite alcune questioni.

3. Numeri, identità e corpi: problemi di metodo

La documentazione sul ritrovamento delle salme, poiché include anche militari stranieri e partigiani, fornisce ovviamente numeri più alti rispetto a quelli forniti dagli albi, che invece trattano solo i caduti italiani di identità nota. Fondamentalmente gli albi elencano solo i repubblichini, ma pure qualche civile e qualche partigiano.

Se dunque da un lato abbiamo elenchi di nomi e dall’altro il numero di corpi ritrovati, abbinare nomi e corpi non è così semplice.

Oltre a casi di salme la cui identità è stata riconosciuta e accertata e a quelli di salme totalmente prive di identità (quasi sempre soldati dell’esercito nazista), non mancano, e anzi sono numerosi, casi in cui, per esempio, si conoscono le identità di tutte le persone sepolte in una certa fossa, ma non si è stati in grado di attribuire le identità note ai singoli corpi.

Ad esempio, una situazione tipica che ci si trova ad affrontare nello studio comparato della documentazione e degli albi può essere: fossa con dieci salme; informazione certa sul fatto che lì siano sepolte sette persone dai nomi noti; solo in un caso è stato possibile abbinare il nome alla salma. Sappiamo che tra le nove salme restanti vi sono certamente tre perfetti sconosciuti e sei persone di cui conosciamo l’identità, ma è impossibile capire chi sia chi. Questo avveniva già nell’immediato dopoguerra, per l’assenza in loco di parenti che potessero fare il riconoscimento, o perché i corpi non presentavano alcun segno che permettesse di riconoscerne l’identità.

A complicare ulteriormente la situazione, la documentazione sulle salme prodotta in anni diversi può fornire informazioni variabili: il numero di salme inumate può aumentare o diminuire da un documento all’altro, se nel frattempo alcuni morti sono stati riconosciuti dalle famiglie e tumulati in un altro cimitero.

Nella già citata lettera del sindaco di Rovegno del 17 marzo 1949, ad esempio, viene indicata la cifra di 122 cadaveri rinvenuti e inumati nel cimitero di guerra del comune mentre la seconda lettera del sindaco, datata 8 gennaio 1953, abbassa il numero dei corpi inumati nel cimitero a 121 in tutto. Probabilmente nel frattempo uno di questi corpi era stato inumato altrove. Lo stesso documento, inoltre, segnala i già citati 36 «tedeschi» non riconosciuti, ma segnala pure la presenza di 14 italiani non riconosciuti.

Qui va fatta attenzione: nel caso dei 36 in divisa tedesca il «non riconosciuti» va inteso nel senso di «non si ha nessuna idea di chi fossero», mentre nel caso dei 14 italiani il senso è diverso: il «non riconosciuti» va inteso nel senso di «conosciamo i nomi ma non riusciamo ad attribuire ai corpi le singole identità». Il numero di nominativi noti presenti negli albi, infatti, combacia col numero di corpi privi di identità, una volta esclusi tedeschi, turkmeni e i corpi riconosciuti.

Per quanto riguarda le identità dei restanti caduti, 17 della Colonia e 24 nel resto del territorio di Rovegno, solo 10 nomi sono attribuibili con certezza a corpi trovati alla Colonia: Vincenzo Felice Baive, Adelindo Grazzini, Augusto Rocca, Carlo Baroni, Mario Luigi Bassi, Bianca Canavesi Ciucci, G.B. Garibaldo, Mauro Miele, Giovanni Senna, Angelo Candido Colotti. Per gli altri sette le fonti primarie non aiutano, ma negli albi troviamo proprio gli ultimi sette nomi segnalati come caduti della Colonia: Salvatore Buttacavoli, Giovanni Gallo, Dino Bartolomeo Montanari, Celeste Gianelli, Michelangelo Bizzozzero, Pierino Nodi, Serafino Fugazzi.

Per quanto riguarda i 24, se verifichiamo cosa scrivono gli albi, risultano: 2 bersaglieri, 13 appartenenti alle Brigate Nere, 3 GNR, 1 SS italiana, 5 partigiani.

4. Come ti gonfio il numero dei morti alla Colonia

Possiamo affermare con ragionevole certezza che i numeri sulla lapide alla Colonia sono stati ottenuti conteggiando anche persone cadute in combattimento o giustiziate in luoghi ben distanti dalla Colonia, e che forse non vi entrarono mai.

Possiamo affermare con ragionevole certezza che i numeri sulla lapide alla Colonia sono stati ottenuti conteggiando anche persone cadute in combattimento o giustiziate in luoghi ben distanti dalla Colonia, e che forse non vi entrarono mai.

Nel territorio comunale di Rovegno, nel dopoguerra, vennero rinvenuti in tutto 122 corpi: 24 in diverse zone del rovegnese e 98 alla Colonia.

I 98 ritrovati alla Colonia si dividono in:

■ 45 membri delle Brigate Nere fucilati il 21 e 22 marzo 1945, tra cui l’interprete Blase Leo (a volte riportato Biase o Baase);

■ 36 turkmeni e tedeschi fucilati a febbraio;

■17 caduti in diversi episodi.

Dei 122 caduti abbiamo 86 nomi. In pratica, le uniche identità ignote sono quelle dei 36 turkmeni e tedeschi.

Ecco i numeri accertati della vicenda. Nelle diverse narrazioni sulla «Colonia degli orrori», tuttavia, questi e altri numeri vengono forniti in modi diversi, senza che sia possibile capire se e quanto ciò avvenga per dolo o per sciatteria. Il risultato è che le narrazioni della «Colonia degli orrori» condividono una giostra di numeri e cifre continuamente ricombinate e riproposte.

Per esempio, altri 39 caduti – secondo le autorità repubblichine si trattava di 13 militari RSI, 3 civili, 9 soldati tedeschi e 14 turkmeni; cfr. Santo Peli, Storie di GAP, terrorismo urbano e resistenza, Einaudi, Torino 2014, p. 175 – sono i fucilati a Cravasco di Campomorone, episodio citato nella prima parte di quest’inchiesta, ma i neofascisti li considerano vittime della Colonia, perché prima di essere fucilati vi erano stati rinchiusi.

Sommando questi 39 ai 122 si giunge al totale di 161, vicinissimo a quello di 160 indicato sulla lapide nella Colonia (129 + 31).

Nella nostra analisi comparata “larga” di albi e documenti sulle esumazioni abbiamo calcolato un totale di 169 fucilati. Si tratta di un’analisi comprendente non solo i caduti nel Comune di Rovegno, ma anche quelli relativi a episodi e luoghi del tutto diversi che però, per motivi poco chiari oppure chiarissimi, in parte della pubblicistica neofascista e in alcuni «albi» vengono collegati alla Colonia. Nella cifra di 169 troviamo i 122 caduti a Rovegno già accertati, più i 39 turkmeni dell’episodio di Campomorone e 8 altri nomi, perlopiù di repubblichini caduti in comuni diversi da Rovegno.

Per non parlare del fatto che, anche mettendo da parte l’episodio di Campomorone, quando la lapide riporta inciso «129 militari e civili della Repubblica Sociale Italiana», in quella cifra sono inseriti anche i 36 turkmeni e tedeschi fucilati alla Colonia nel febbraio del 1945.

In Fratricidio! (p. 54) Viale segnala correttamente che 39 prigionieri della Colonia vennero portati a Cravasco di Campomorone dove vennero fucilati.

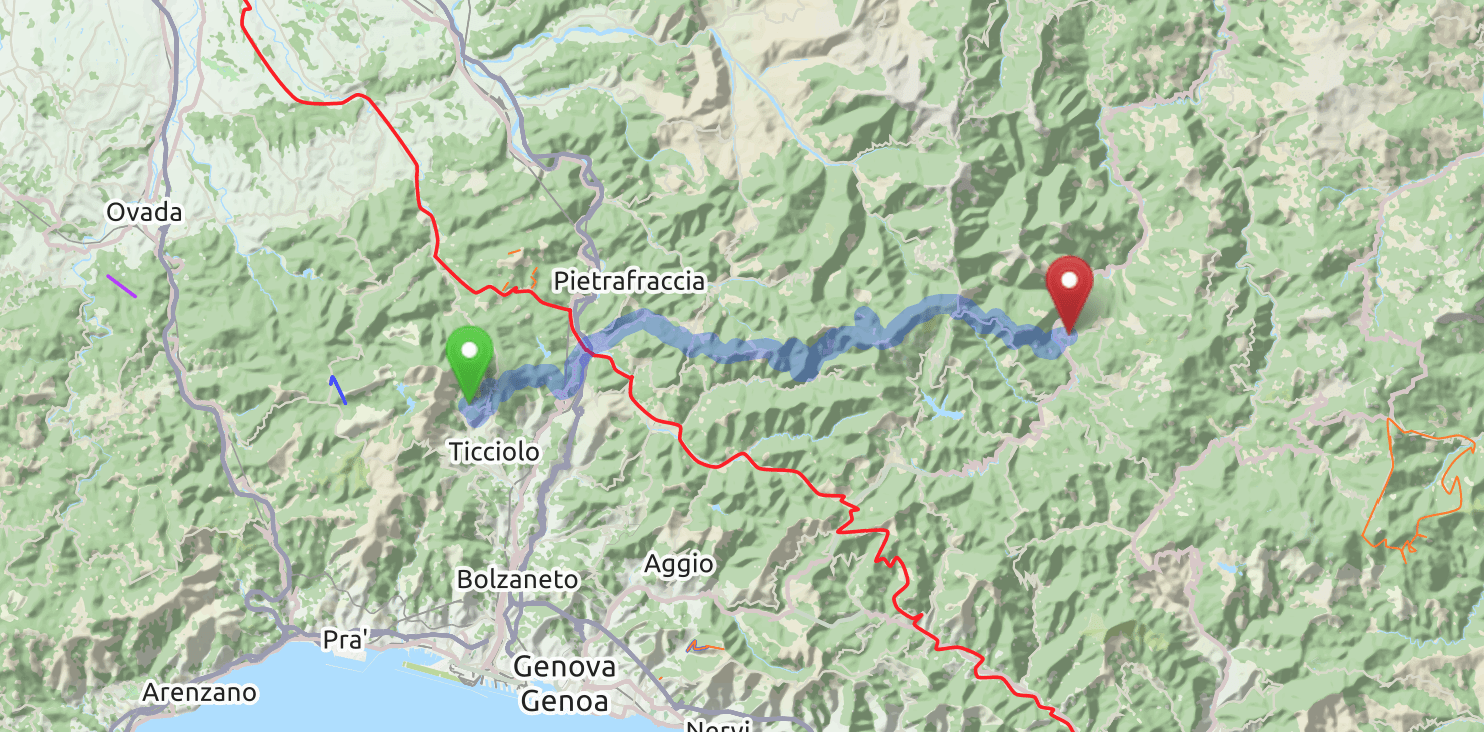

La cosa curiosa è che in un’intervista successiva Viale afferma invece che i 39 sarebbero stati sepolti nei pressi della Colonia. Non è molto chiaro se si sia confuso con i 36 (o 37) turkmeni e tedeschi fucilati alla Colonia a febbraio, o se stia dicendo che i 39 prelevati dalla Colonia in aprile e fucilati a Cravasco di Campomorone siano poi stati trasportati cadaveri alla Colonia e lì sepolti. Il che, nel contesto di quei giorni, suona parecchio implausibile: la distanza tra i due luoghi si copre in dodici-tredici ore a piedi, e persino oggi, in tempo di pace e con le condizioni di viabilità immensamente migliorate, ci vuole anche un’ora e mezza di auto.

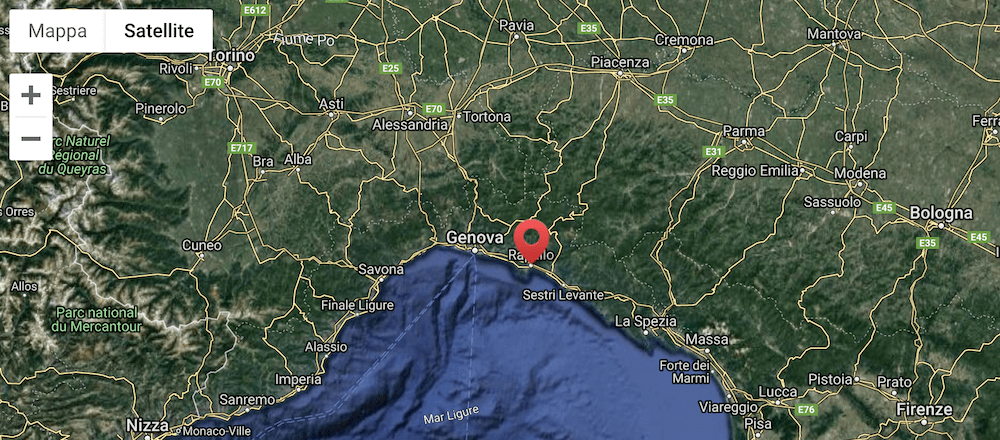

Il tragitto da Cravasco di Campomorone a Rovegno su OpenStreetMap, clicca per vedere la mappa interattiva.

Una cosa bizzarra è che la narrazione neofascista della «colonia degli orrori» cita sempre la fucilazione dei 39 di Campomorone, pur senza scendere troppo nel dettaglio, mentre dei 37 effettivamente fucilati presso la Colonia a febbraio non si trova traccia. L’impressione è che venga volutamente lasciato un margine di ambiguità tra l’esecuzione di febbraio a Rovegno e quella di aprile a Campomorone, in modo da legare entrambe alla Colonia. Sembra proprio che i due episodi subiscano una sorta di «sostituzione con somma»: entrambe vengono conteggiate, ma di una non si parla, finendo per celare l’identità di quei 37 turkmeni e tedeschi, che finiscono sulla lapide come «militari e civili della Repubblica Sociale Italiana».

I 122 caduti di Rovegno sulla lapide divengono 129 caduti della Colonia (ossia +7).

I 39 di Campomorone diventano 31 «militari tedeschi» (ossia -8).

Altro elemento che potrebbe spiegare certe addizioni/sottrazioni è il fatto che, tra i caduti di Rovegno di identità nota, otto… sono partigiani.

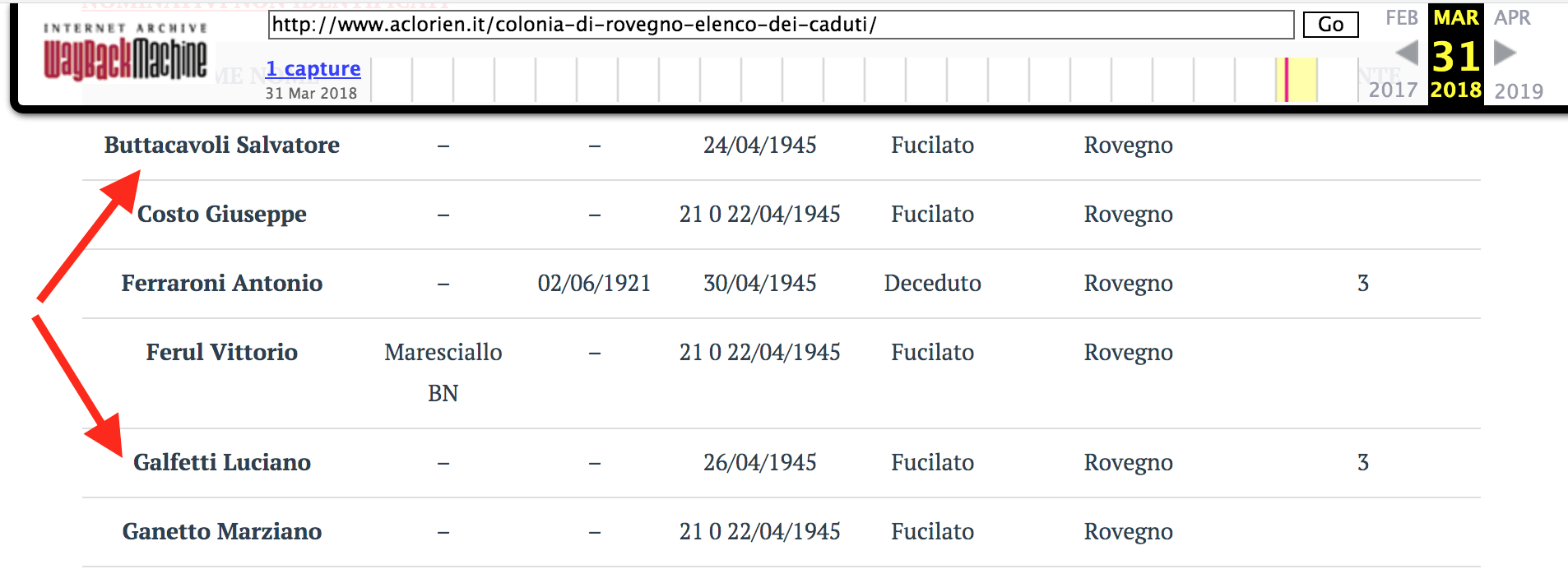

Due partigiani della brigata Jori (divisione garibaldina Cichero) caduti in tutt’altre circostanze spacciati per repubblichini fucilati alla Colonia di Rovegno. Clicca per ingrandire.

Il già citato sito neofascista, nel suo elenco, fa passare per caduti repubblichini, inserendoli tra i «nominativi non identificati» e affermando siano stati «fucilati» rispettivamente il 24 e il 26 aprile 1945, Salvatore Buttacavoli e Luciano Galfetti. In realtà sono due dei cinque partigiani della brigata «Jori» (divisione garibaldina Cichero) uccisi per errore dagli aerei americani il 24 aprile 1945 presso Isola di Rovegno.

In una lettera alla madre di Galfetti, il comandante Bisagno ricordò il giovane capo distaccamento con queste parole:

«La sua morte ha colpito profondamente me e tutti i partigiani della nostra formazione e sicuramente Luciano non sarà da noi dimenticato mai […] Col suo comportamento era stato così di esempio ai suoi uomini, che era riuscito ad infondere in essi il timore di Dio ed a farne dei cristiani, dei partigiani e degli italiani, che le popolazioni di questi luoghi stimavano profondamente.»

Mettere Galfetti e Buttacavoli tra i repubblichini fucilati a Rovegno è dunque l’ennesima oscena bufala nella bufala.

Altri due partigiani morti nelle stesse circostanze, Renato Florio e Pasquale De Martino, sono invece spacciati per partigiani fucilati dai propri compagni.

5. Come ti invento le torture alla «Colonia degli orrori»

Nella narrazione neofascista la «Colonia degli orrori» tiene insieme episodi diversi avvenuti a decine e decine di chilometri di distanza tra loro, come l’episodio di Campomorone e le otto morti avvenute al di fuori dell’area di Rovegno. Perché l’edificio-simbolo possa svolgere questa funzione deve essere narrato come teatro di crimini inenarrabili, non di semplici fucilazioni. Deve diventare una specie di Auschwitz dove i ruoli sono invertiti, con gli aguzzini fascisti e nazisti seviziati e torturati, alla mercé della violenza ideologica dei partigiani comunisti, altrimenti la sceneggiatura non starebbe in piedi.

In uno speciale in due puntate – puntata 1 e puntata 2 – della trasmissione Terzo Grado, trasmesso dall’emittente Sei Milano nel 2001, il conduttore Paolo Pisanò – fratello del più noto Giorgio, ex-repubblichino, senatore MSI e autore di diversi libri narranti la versione fascista sulla guerra civile – intervista Carlo Viale. La Colonia, dice Viale, servì «come base e purtroppo anche come annesso campo di concentramento» di prigionieri rastrellati «con tutto l’iter che si può immaginare a carico di detenuti di una fazione politica, in una guerra civile… Chi è troppo giovane per avere memoria di quei tempi, può rifarsi tranquillamente alla memoria delle pulizie etniche in Jugoslavia in tempi molto più recenti» [corsivi nostri].

In uno speciale in due puntate – puntata 1 e puntata 2 – della trasmissione Terzo Grado, trasmesso dall’emittente Sei Milano nel 2001, il conduttore Paolo Pisanò – fratello del più noto Giorgio, ex-repubblichino, senatore MSI e autore di diversi libri narranti la versione fascista sulla guerra civile – intervista Carlo Viale. La Colonia, dice Viale, servì «come base e purtroppo anche come annesso campo di concentramento» di prigionieri rastrellati «con tutto l’iter che si può immaginare a carico di detenuti di una fazione politica, in una guerra civile… Chi è troppo giovane per avere memoria di quei tempi, può rifarsi tranquillamente alla memoria delle pulizie etniche in Jugoslavia in tempi molto più recenti» [corsivi nostri].

Viale invita a immaginare ed evoca «marce della morte» come elemento di collegamento tra la Colonia e i nazifascisti caduti a Campomorone, località, come detto, a diverse decine di chilometri. È con simili espedienti retorici che si cerca di instillare nell’immaginario l’equazione tra crimini nazisti e crimini partigiani.

Ma quali prove ci sono che alla Colonia di Rovegno i prigionieri venissero torturati? Nessuna. Semplicemente, le torture sono date per scontate. Forse perché è assodato che i nazifascisti ricorrevano sistematicamente alla tortura, oggi i loro eredi politici ritengono che i partigiani non potessero non fare lo stesso.

Pansa, come al suo solito, non riporta fonti, mentre i siti neofascisti continuano a presentare sempre e soltanto una sola testimonianza, riferita nel solito Fratricidio! di Pietro Giulio Oddone e Carlo Viale. Si tratta della già citata testimonianza di Anna Maria Grazzini, che dice di aver parlato con il responsabile del servizio di assistenza religiosa della VI Zona operativa della resistenza ligure.

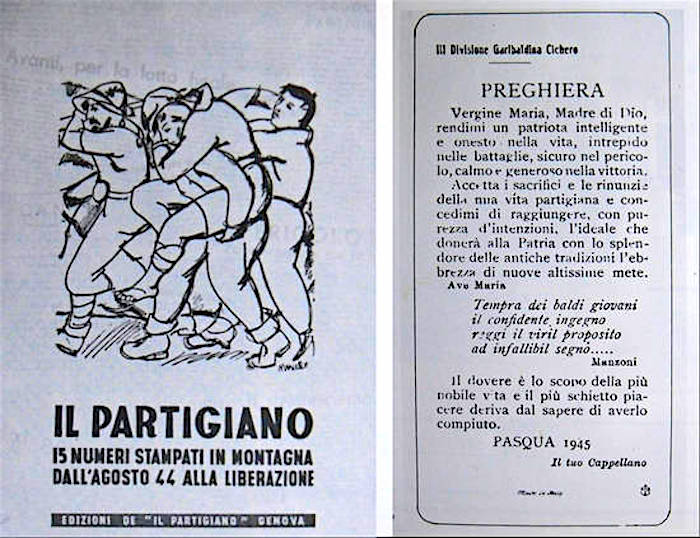

In tutta la VI Zona – entro il cui territorio ricadeva Rovegno e operavano le divisioni garibaldine Cichero e Pinan-Cichero – operavano ben 13 cappellani presenti nelle formazioni partigiane. A capo di questo servizio di assistenza religiosa vi era il parroco di Temossi di Borzonasca, Giacomo Sbarbaro, noto come «Don Gigetto», che abbiamo già incontrato. Don Gigetto, dopo essersi dato alla macchia nell’aprile 1944, aveva chiesto al vescovo di Chiavari di poter lasciare la propria parrocchia in quanto ricercato dai fascisti – in seguito sarebbero arrivati a mettere sulla sua testa una taglia di 100.000 lire – e di passare definitivamente al ruolo di cappellano delle formazioni partigiane. Il vescovo acconsentì e nominò un sostituto nella parrocchia rimasta vacante, riconoscendo in tal modo l’istituzione dei cappellani militari delle formazioni partigiane (cfr. Giorgio Gimelli, Cronache militari della Resistenza in Liguria, cit., vol. 1, pp. 3771-373; vol. 3, p. 258).

Così Oddone e Viale riferiscono il colloquio tra Anna Maria Grazzini e il sacerdote:

«A Genova, all’Hotel Crespi, veniva ricevuta da Don Gigetto che indossava la divisa partigiana corredata da una croce sul petto ed un berretto ornato dalla falce ed il martello incrociati. La Grazzini, chiedeva come potevano conciliarsi quei due simboli contrastanti tra loro, il cappellano, rispondeva che, lui, poteva ritenersi un buon sacerdote e un buon comunista. Alla replica che, il sacerdozio, doveva essere estraneo al credo politico, Don Gigetto alzava la voce dicendo: “…ragazzina, stai attenta perché fai la stessa fine di tuo fratello” A ciò la Grazzini ebbe la certezza che il fratello non c’era più. “Allora lo avete ammazzato?” fu la tragica domanda, le fu risposto, “…tanto non li troverete mai, e non saprete mai dove sono, cani come loro non meritavano altra fine” […] Nel colloquio riportato, Don Gigetto, informava la sig.ra Grazzini, che i prigionieri della Colonia non erano stati rilasciati, perché non erano più presentabili. Sino alla data della loro esecuzione, vennero nutriti con “un pugno di castagne secche al giorno”».

Innanzitutto viene da domandarsi perché si usi sempre e solo questa testimonianza. Dalla Colonia sono passate centinaia di persone: preti, partigiani comunisti e “apolitici”, civili e prigionieri. Molti prigionieri non furono uccisi, gli scambi erano assai frequenti, gli stessi Viale e Oddone scrivono che il padre del capitano Grazzini, vicefederale fascista di Genova, provò a organizzare uno scambio di prigionieri per far liberare il figlio. Scrivono anche che un padre cappuccino si recò a visitare il prigioniero riportando una sua lettera, e questo ci conferma che la colonia era tutt’altro che un luogo misterioso e segreto, tant’è che un religioso venuto da Genova poté visitarla e tornare indietro.

Inoltre di lì partivano i distaccamenti partigiani appena formati con nuove reclute, le quali magari erano gli stessi soldati di Salò che cambiavano fronte, come i 120 soldati e ufficiali della divisione «Monte Rosa» che il 4 novembre 1944 passarono armi e bagagli alla resistenza (cfr. Sandro Antonini, Io, Bisagno…, cit., pp.74-78). Eppure nessuno ha lasciato testimonianze di torture o maltrattamenti.

L’unica “prova” è dunque una testimonianza indiretta, l’ammissione di Don Gigetto alla Grazzini. Un racconto che, come stiamo per vedere, risulta ben poco attendibile.

6. Come ti trasformo i partigiani cattolici in belve comuniste

Perché il sacerdote avrebbe dovuto minacciare la Grazzini, visto che lei aveva ricevuto una lettera dal comando della Pinan-Cichero che la autorizzava a chiedere la restituzione della salma del fratello?

Perché il sacerdote avrebbe dovuto minacciare la Grazzini, visto che lei aveva ricevuto una lettera dal comando della Pinan-Cichero che la autorizzava a chiedere la restituzione della salma del fratello?

Quanto al fatto che i prigionieri fossero nutriti «con un pugno di castagne secche al giorno», è credibile, ma, visto il contesto, tutt’altro che indice di particolare crudeltà nel trattamento dei prigionieri. Probabilmente il particolare poteva colpire una benestante, com’era la figlia del gerarca Grazzini, ma un pugno di castagne o un po’ di castagnaccio erano stati per mesi – soprattutto nell’inverno 1943-1944 – l’unico vitto dei partigiani della divisione Cichero («Per sei mesi i partigiani di Cichero vissero di castagne e farina di castagne», Paolo Emilio Taviani, Pittaluga Racconta, cit., p. 25).

Non che abitualmente, sempre secondo Taviani, i contadini di quelle montagne mangiassero molto di più o molto meglio. E neppure gli operai della città, i cui figli capitava si sentissero dire «vai un po’ fuori e arrangiati», quando in casa non c’era da mangiare (Lettera di Angela Berpi, partigiana Marietta, a Manlio Calegari 28 maggio 1987).

Certo, nella primavera del 1945 il vitto dei partigiani era migliorato grazie ai lanci alleati, ma avevano preferito dividerlo con la popolazione civile che li aveva sostenuti, come scrive Taviani.

Vi è poi un particolare che toglie credibilità a quanto riferito: Don Gigetto nel colloquio narrato dalla Grazzini – secondo Oddone e Viale naturalmente – parla di sé stesso come di un «buon comunista» e sfoggia un berretto con tanto di falce e martello. Ora, la cosa appare in netto contrasto con tutto ciò che sappiamo di lui.

La VI Zona ligure aveva visto l’azione soprattutto di brigate garibaldine, come le divisioni Cichero e Pinan-Cichero, ma non si trattava di una resistenza tout court comunista. Il fazzoletto rosso era inteso come un richiamo alla tradizione garibaldina, non come un riferimento politico-ideologico. Senza dubbio l’organizzazione logistica era garantita dalla struttura clandestina del PCI, che contava molti aderenti nelle formazioni e di fatto aveva monopolizzato i posti da commissario politico, così come era egemone nel comando di Zona. Ma all’interno della Cichero e della Pinan-Cichero avevano ruoli chiave tantissimi resistenti che comunisti non erano affatto. I comandanti delle due divisioni, Bisagno (Aldo Gastaldi) e Scrivia (Aurelio Ferrando), così come la maggioranza dei comandanti delle brigate che le componevano, erano “apolitici”, anzi spesso in polemica con i comunisti; solo la brigata Coduri aveva sia il comandante che il commissario politico tesserati del PCI (cfr. Sandro Antonini, Io, Bisagno…, cit., pp. 74-78).

In quel contesto lo sfoggio di simboli o il canto di inni “di partito”, così come la troppo palese propaganda pro o contro un’opzione politica e sociale, dava luogo a una complessa serie di recriminazioni e polemiche che hanno lasciato traccia sia nei documenti del tempo che nella memorialistica partigiana. Ad esempio nel dicembre 1944 il cattolico e “apolitico” comandante Bisagno arrivò a proibire in una circolare (poi ritirata) proprio l’esposizione di simboli e il canto di inni di partito (cfr. Giorgio Gimelli, Cronache militari della Resistenza in Liguria, cit., vol. 2, p. 475). La militante comunista Marietta (Angela Berpi), in un’intervista rilasciata a Manlio Calegari il 13 maggio 1987 si lamenterà del fatto che i comandanti come Bisagno e Scrivia non permettessero di cantare Bandiera Rossa nelle formazioni.

Proprio Marietta venne duramente criticata da Don Gigetto per aver fatto propaganda «di partito» (cfr. Sandro Antonini, Io, Bisagno…, cit., p. 171). Il sacerdote era in montagna con il permesso del vescovo ed era a capo dei cappellani delle formazioni: di fatto era un alleato nella lotta comune, ma al contempo un «concorrente ideologico» dei commissari politici e dei propagandisti del PCI, i quali lo vedevano come uno degli ostacoli alla loro egemonia sulle formazioni. In sostanza tutte le altre testimonianze e documenti noti su di lui fanno pensare che non si sarebbe mai definito comunista.

La «preghiera del partigiano» scritta da don Gigetto per la Pasqua 1945.

Nel libro di Oddone e Viale, proprio il tentativo di rimuovere la partecipazione cattolica alla resistenza o di darne l’immagine di una marionetta nelle mani dei comunisti segnala quelle che sono palesi invenzioni, solitamente collegate all’accusa di torture sui prigionieri. Ad esempio, secondo non meglio specificati «testimoni oculari»

«i prigionieri vennero condotti a piedi alla Colonia, e sia il capitano Grazzini che il ten. col. Gianelli, furono caricati di una croce e costretti a trascinarla lungo tutta la strada, insultati, picchiati e sputacchiati ad ogni sosta dai contadini chiamati dagli aguzzini a quell’opera».

Imporre al nemico catturato di portare una croce avrebbe significato regalargli una simbologia religiosa che invece gli si voleva togliere e fare propria, e su questo erano d’accordo tutti i resistenti, sia cattolici che comunisti. «Che cosa importava aver messo Cristo nelle scuole [come aveva fatto il regime con il concordato] se lo si toglieva dalle coscienze?» troviamo scritto nell’articolo L’incontro che compare nel numero 9 (10 ottobre 1944) del giornale clandestino della VI Zona «Il Partigiano». «Bisogna far comprendere agli uomini che la bestemmia è, per chi crede, un’abiezione, e, per chi non crede, un’inutilità stupida; e che in ogni caso è un simbolo di pervertimento», scrisse in una circolare del 25 ottobre 1944 (cfr. Giorgio Gimelli, Cronache militari della Resistenza in Liguria, cit., vol. 3, pp. 176-177) il commissario politico della divisione Cichero, il militante comunista ed ex-combattente internazionalista di Spagna Marzo (Giovanni Battista Canepa), lo stesso che il 25 marzo 1945 firmò il verbale dell’avvenuta esecuzione di 45 nazifascisti giustiziati presso la colonia il 21 e 22 marzo 1945.

In quell’occasione non solo elenca uno per uno tutti i nomi in modo da poter dare un’identità alle salme dopo la guerra, ma ci tiene a precisare che «presente il cappellano militare è stata eseguita la sentenza di morte», ergo i fucilati sono stati prima sommariamente giudicati e hanno ricevuto i conforti religiosi, che invece secondo i partigiani erano negati dai nazifascisti ai propri fucilati.

Che poi i contadini dei dintorni avessero una gran voglia di insultare, picchiare e prendere a scaracchi le Brigate Nere appare credibile, ma che i partigiani glielo lasciassero fare o li incitassero a farlo è un altro discorso. Nella sua relazione del 18 febbraio 1945 al CLN il comandante della VI Zona Miro (Anton Ukmar) affermò che tutte le condanne a morte erano eseguite previo giudizio del tribunale di Zona e di aver fatto punire un partigiano che aveva bastonato un prigioniero (cfr. Giorgio Gimelli, Cronache militari della Resistenza in Liguria, cit., vol. 2, p. 499).

Naturalmente è possibile che non tutte le formazioni si siano attenute a questo codice di condotta con i prigionieri catturati, ovvero è possibile che a caldo, subito dopo la fine di un combattimento, i partigiani di un distaccamento abbiano ucciso sul posto dei nemici che si erano arresi o li abbiano percossi. Ma non ci sono prove per sostenere che la Colonia di Rovegno sia stato un luogo dove i prigionieri nazifascisti venivano abitualmente torturati e percossi. Anche i verbali di rinvenimento delle salme parlano semplicemente di «morte in seguito a ferite d’arma da fuoco». Certo, sono documenti assai sbrigativi, ma non segnalano le mutilazioni o le mani legate col filo spinato che invece Oddone e Viale raccontano.

7. Come ti invento l’esecuzione di «civili innocenti»

I «civili».

Nella trasmissione Terzo Grado Viale afferma che le persone fucilate alla Colonia erano state

«prelevate in mille maniere, dal povero milite che andava in licenza al milite che prestava servizio in un piccolo presidio. Prelevate la notte nelle abitazioni civili. Non si risparmiavano le donne, non si risparmiavano gli anziani, non si risparmiavano i ragazzi. Tutti – dopo marce di, a volte, decine di chilometri lungo le montagne, marce che spesso erano accompagnate da sevizie, da percosse – venivano condotti qua».

Anche secondo il sito Lorien erano comuni le uccisioni di civili e quella dei partigiani era una violenza sostanzialmente indiscriminata e spiegabile solo con «l’odio comunista»:

«la ormai “ex colonia” divenne un terribile luogo di detenzione e tortura per i civili sfollati in zona, quelli benestanti, i quali rappresentavano un ghiotto boccone per i partigiani ma soprattutto per i militari e civili aderenti alla Repubblica Sociale Italiana e anche per i soldati tedeschi catturati dai partigiani».

Se però guardiamo l’elenco dei caduti presente sul sito vi è un’unica donna: Bianca Canavesio Ciucci. Nel dattiloscritto redatto dal comune di Rovegno nel 1948, che elenca le 114 sepolture nel cimitero militare del paese, oltre a lei compare solo un’altra «donna sconosciuta». Si può ipotizzare che si tratti di tale Rosy, una spia delle SS che si sa esser stata detenuta e giustiziata dai partigiani nell’estate 1944 (cfr. Giorgio Gimelli, Cronache militari della Resistenza in Liguria, cit., vol. 1, pp. 381-382 e la già citata testimonianza di Angela Berpi contenuta nello scritto a Manlio Calegari del 3 giugno 1987).

Nell’elenco di Lorien le persone più giovani tra quelle elencate come «vittime della colonia» sono i sedicenni Armando Raciti (che secondo I caduti della RSI a Genova è tumulato nella Cripta dei Caduti delle incursioni aeree del cimitero di Staglieno), Stefano Raffaghello e Martino Bianchi; di poco più grandi i diciassettenni Carlo Laiolo, Alfredo Vagaggini e Angelo Viola, tutti nati nel 1928 (ma i primi tre dovevano ancora compiere 17 anni), tutti arruolati nella Brigata Nera di Alessandria e tutti fucilati il 4 aprile 1945 a Cravasco di Campomorone.

I civili elencati da Lorien sono solo cinque: Lazzaro Buzzo, Bianca Canavesio Ciucci, Pierino Nodi, Luigi Raffo, Augusto Rocca. Ma l’Albo caduti e dispersi della Repubblica Sociale Italiana, edizione 2018, riporta che Pierino Nodi era un bersagliere dell’esercito repubblichino e Luigi Raffo un milite delle Brigate Nere, come pure Lazzaro Buzzo.

Sulla stessa fonte, accanto al nome di Bianca Maria Ciucci Canavesio compare la sigla «OND», cioè Opera Nazionale Dopolavoro, e Augusto Rocca come magistrato. Appare probabile che fossero sì civili, ma con incarichi all’interno delle strutture del regime fascista.

Tra i 18 «nominativi non identificati» – tra cui abbiamo già visto esserci due partigiani spacciati per repubblichini – vi sono sei persone: Giuseppe Costo, Marziano Ganetto, Angelo Lenzi, Dino Bartolomeo Montanaro (o Montanari), Raffaele Pierucci e Silvio Sarocco, sulle quali il sito non dà indicazioni. Ganetto e Lenzi compaiono nell’elenco dei brigatisti neri fucilati il 21 e 22 marzo 1945 firmato da Marzo, e siccome nell’elenco di Lorien compare come fucilato in quella data anche Costo è possibile che sia una ripetizione del nome di Giuseppe Caste (che, come si è visto, è in realtà Giuseppe Gaeta).

Nella lettera del sindaco di Rovegno al ministero della difesa del 1953 Dino Montanaro è indicato tra i «riconosciuti della RSI», Raffaele Pierucci è invece elencato come partigiano morto durante un attacco al Battaglione Aosta, mentre Sarocco Silvio compare come un partigiano morto in combattimento.

Il motivo di questa confusione è facilmente intuibile: sia alcuni partigiani che alcuni brigatisti sono stati sepolti in abiti civili, tant’è che sono indicati come tali anche nella lettera del sindaco di Rovegno del 1953, ma attraverso gli atti di morte del 1945 e gli albi dei caduti RSI possiamo ricostruire chi fossero queste persone.

Sempre nei pressi della colonia sono stati sepolte anche quattro persone che abbiamo nominato in precedenza: Mauro Miele, Giovanni Senna, Angelo Candido Colotti, Serafino Fugazzi. Anche tra loro non vi sono civili: i primi due, come emerge da un elenco di salme riconosciute nel 1946, erano rispettivamente un bersagliere della RSI, un brigatista nero, e due partigiani, il primo fucilato dai tedeschi e il secondo ucciso in combattimento, come attesta il documento di ricezione degli atti di morte del 1945.

Dunque i civili effettivamente fucilati nel comune di Rovegno dai partigiani sono stati due: Bianca Maria Ciucci Canavesio e Augusto Rocca, di cui abbiamo già parlato. Altri tre secondo le autorità dell’RSI sarebbero stati fucilati a Cravasco di Campomorone ma dagli Albi dei caduti risultano come militari, e quindi è probabile che siano stati fucilati in abiti civili.

In ogni caso è chiaro che la Colonia non fu il luogo di indiscriminate uccisioni di innocenti civili che raccontano i neofascisti, soprattutto tenendo conto che nell’estate 1944 la resistenza controllava un territorio a cavallo tra le provincie di Genova, Piacenza e Alessandria abitato da 150.000 persone (cfr. Paolo Sajia, Le repubbliche partigiane in Liguria, in Le repubbliche partigiane. Esperienze di autogoverno democratico, a cura di Carlo Vallauri, Laterza, Roma-Bari 2013, pp. 283-292).

Anche nei confronti dei militari della RSI la violenza partigiana non sembra essere stata indiscriminata. Lo stesso elenco di Lorien riporta che tra i fucilati i cui corpi sono stati identificati vi sono 57 brigatisti neri, 10 bersaglieri volontari, 2 militi della Guardia Nazionale Repubblicana (GNR), 2 alpini della divisione «Monte Rosa» (di cui uno caduto in combattimento) e l’interprete (probabilmente al seguito dei Turkmeni) Blase Leo.

In sostanza gli unici uccisi tra i militari di Salò, che erano tali perché sottoposti agli obblighi di leva, sono i due alpini della «Monte Rosa», tutti gli altri sono persone che avevano deliberatamente scelto – come è chiaro dal reparto di cui erano parte – di combattere la guerra al fianco dei nazisti. Anzi, i 57 delle Brigate Nere avevano scelto di combatterla nel modo peggiore, cioè entrando nella milizia del Partito Fascista Repubblicano (PFR) incaricata di esecuzioni, torture, rastrellamenti e violenze sui civili.

Anche dal nostro lavoro sugli albi emergono dati simili: le vittime delle esecuzioni operate dai partigiani sono quasi esclusivamente truppe volontarie o brigatisti neri. La cosa sembra confermare quanto scrivevano i partigiani, ovvero che prima di fucilare i prigionieri li sottoponevano a un processo sommario, e che distinguevano gli autentici fascisti da coloro che essi utilizzavano come carne da cannone.

Anche in questo caso la ragione è facilmente spiegabile. Secondo il generale Graziani, che comandava le truppe di Salò, nell’agosto 1944, tra le sue truppe vi era un 10-15% di diserzioni, mentre per i tedeschi la percentuale saliva addirittura al 25%. Nella divisione alpina «Monte Rosa» dell’esercito di Salò, stanziata proprio in Liguria dopo un periodo di addestramento in Germania, le diserzioni furono così numerose che l’organico passò da 19.000 a 8.000 uomini (cfr. Santo Peli, La resistenza in Italia, Einaudi, Torino 2004, p. 100). E questo nonostante i disertori catturati dai nazifascisti venissero messi al muro senza pietà, come i cinque alpini fucilati il 19 agosto 1944 a Rio delle Vallette, nei pressi di Sestri Levante. Addirittura, il 4 novembre 1944 fu un intero battaglione, il «Vestone», a disertare sotto la guida del proprio comandante, il maggiore Paroldo, che si unì ai partigiani della Cichero con 120 dei suoi uomini (cfr. Sandro Antonini, Io, Bisagno…, cit., pp. 74-78).

Insomma, le esecuzioni operate dai partigiani confermano un dato molto semplice: la stragrande maggioranza delle persone, fossero civili, partigiani – che spesso erano divenuti tali per sottrarsi alla leva obbligatoria di Salò – o soldati costretti a vestire la divisa dell’esercito repubblichino, non ne poteva più dei fascisti e della loro guerra. Le fucilazioni operate dalla resistenza rientrano in questo contesto e si configurano come una risposta alla violenza messa in atto dai nazifascisti.

8. Perché questa storia fa paura ai fascisti

La narrazione neofascista sulla Colonia di Rovegno è riuscita a entrare nel mainstream grazie ai libri di Pansa e a infiltrarsi in forma edulcorata – «c’erano buoni e cattivi da entrambe le parti» – anche tra i cultori del paranormale e del «mistero», fino ad arrivare ai veri e propri freak dell’occulto come i «cacciatori di fantasmi» dello «staff di Horror Stab», i quali hanno deciso di cercare presenze soprannaturali all’interno della Colonia con grande sprezzo del pericolo e dei fatti storici – «qui è avvenuto un genocidio» –, oltre che del senso del ridicolo.

Il risultato ottenuto dalla narrazione neofascista della Colonia è in primo luogo l’horrorification di un edificio: a forza di narrarla genericamente al pari di una sorta di lager nazista di segno opposto, col tempo si radica il dubbio che forse qualcosa di brutto dev’esservi davvero successo. Questo perché chi ascolta una narrazione in buona fede di solito parte dal principio che ciò che gli viene raccontato debba avere un nocciolo di verità, specie se chi la narra si spende tanto affinché questa narrazione sia riconosciuta come veritiera. Si confonde, insomma, lo sforzo del narratore con la sua affidabilità.

In secondo luogo la narrazione della Colonia contribuisce a portare lo stesso meccanismo su scala più ampia, ossia a ingigantire a dismisura le cosiddette «violenze partigiane» con lo scopo di renderle apparentemente paragonabili a quelle nazifasciste e diffondere un immaginario mainstream in cui i nazifascisti combatterono solo contro i comunisti e le violenze di entrambe le fazioni si eguagliavano «perché era la guerra», una sorta di «tana libera tutti».

La costruzione narrativa della «colonia degli orrori» come luogo in cui avvennero «atrocità partigiane» serve a nascondere una cosa molto semplice: i fascisti, i loro alleati nazisti e i mercenari turkmeni le hanno prese.

Chiavari, 25 aprile 1945.

Ebbene sì. Un movimento partigiano efficiente e composito, seppure a tratti litigioso, fatto di testardi militanti comunisti ancora in piedi dopo vent’anni di persecuzione; di giovani ex-ufficiali assolutamente digiuni di politica ma decisi a non chinare la testa; di coriacei preti di montagna; di staffette e infermiere capaci di farsi valere anche a discapito del sessismo dei propri compagni di lotta e soprattutto di tanti ragazzi e ragazze semplicemente stanchi della fame, della guerra e della dittatura, per più di un anno ha tenuto in scacco i nazifascisti, ha liberato un’area vastissima a cavallo di tre regioni, è sopravvissuto ai rastrellamenti, alle rappresaglie e alle torture e infine è riuscito a passare al contrattacco, a uccidere, catturare o mettere in fuga centinaia e centinaia di «superuomini» nazifascisti. Fino ad arrivare alla resa dei conti finale, all’insurrezione di Genova, decisa dal CLN nella serata del 23 aprile e iniziata poche ore dopo, quando le truppe americane erano ancora a sud di La Spezia.

La sera del 25 alle 19:30 il generale tedesco Günter Meinhold firmò la resa delle sue truppe nelle mani dei delegati del CLN. Reparti di fascisti e nazisti fanatici continuarono a combattere anche il giorno successivo. Il comandante tedesco della batteria di artiglieria di monte Moro minacciò di bombardare la città se gli insorti non avessero permesso alle truppe nazifasciste di ritirarsi in buon ordine; il CLN rispose che al primo colpo di cannone tutti i prigionieri tedeschi già nelle loro mani sarebbero stati passati per le armi. L’ufficiale nazista preferì lasciare in silenzio la sua artiglieria, restandosene con i suoi uomini nella propria postazione sino al 30 aprile, quando si arrese agli americani (cfr. Giorgio Gimelli, Cronache militari della Resistenza in Liguria, cit., vol. 2, pp. 892-893).

La minaccia della controrappresaglia continuava a rivelarsi efficace, perché i nazifascisti sapevano bene che era da prendere sul serio, come avevano imparato con le dure lezioni alla Colonia di Rovegno e a Cravasco di Campomorone.

Alla forza della resistenza e al successo della pratica della controrappresaglia si può attribuire anche buona parte del merito per l’assenza nelle province di Genova e di Alessandria delle stragi di civili e delle fucilazioni di ostaggi che insanguinarono buona parte della penisola durante la ritirata dei nazisti. Come si può vedere dall’Atlante on line delle stragi nazifasciste, le ultime fucilazioni in queste due province riguardarono quasi solo pochi partigiani catturati nel corso degli ultimi combattimenti e subito uccisi, praticamente sul posto.

Nell’aprile 1945 la provincia di Genova conobbe una sola strage nazifascista, quella del Muraglione di Rapallo (clicca sull’immagine per i dettagli), e non si trattò di una rappresaglia su civili né di una fucilazione di ostaggi: tredici partigiani furono catturati in battaglia e subito fucilati.

L’assenza nel genovese di rappresaglie e massacri di civili compiuti dai nazifascisti durante la ritirata ha plausibilmente tra le proprie concause l’efficacia delle controrappresaglie, in nessun’altra zona portate avanti dai partigiani con altrettanta risolutezza.

Nelle stesse settimane, nel resto del Nord Italia le cose andarono molto diversamente: in Piemonte avvennero 36 stragi nazifasciste, per un totale di 190 vittime; in Lombardia 65 stragi, 213 vittime; in Trentino e Alto Adige 35 stragi, 158 vittime; in Emilia-Romagna 50 stragi, 182 vittime; in Veneto 150 stragi, 840 vittime; nel territorio corrispondente all’attuale regione Friuli-Venezia Giulia 30 stragi, 241 vittime. (Dati: Atlante delle Stragi Naziste e Fasciste in Italia, ricerca avanzata regione per regione, tipologie «rappresaglia» e «ritirata», periodo aprile-maggio 1945).

I fatti mostrano che si può quindi dare una valutazione positiva dell’efficacia strategica della pratica della controrappresaglia in merito al suo ruolo di deterrenza nei confronti della violenza nazifascista. Chi dice «nel marzo e nell’aprile 1945 la guerra era praticamente finita, che bisogno c’era di fucilare ancora?» non sa – o finge di non sapere – che gli ultimissimi giorni della guerra, compresi quelli successivi alla firma della resa delle truppe tedesche in Italia, videro un picco di uccisioni da parte dei nazifascisti.

Per fare un esempio, in una zona come il Trentino/Alto Adige-Südtirol, dove la resistenza era debolissima, zona che venne attraversata da quasi tutti i reparti tedeschi che riuscirono a ritirarsi oltre le Alpi, la maggior parte delle uccisioni avvenne proprio in quegli ultimissimi giorni (cfr. Lorenzo Gardumi, All’ombra della svastica: la resistenza nella zona d’operazione delle Prealpi: Belluno, Bolzano, Trento 1943-1945, Fondazione Museo storico del Trentino, Trento 2015).

Appare quindi sensata e volta alla tutela di resistenti e civili la scelta di mostrare la propria capacità di rispondere a ogni rappresaglia con una controrappresaglia.

Questo naturalmente non elimina problematiche etiche o il senso di orrore connesso con un tale genere di azione. Non si può infatti edulcorare la violenza atroce contenuta nell’atto di falciare decine di persone a raffiche di mitra, soprattutto quando tra queste persone vi sono adolescenti come i brigatisti neri sedicenni e diciassettenni fucilati a Cravasco di Campomorone. Alcuni dei combattenti della «Balilla» intervistati decenni dopo da Manlio Calegari racconteranno quanto per loro fosse stato scioccante prendere parte a una cosa del genere, anche se in realtà a sparare furono soprattutto i veterani della formazione e i più giovani non spararono o mancarono intenzionalmente i bersagli. Il partigiano diciassettenne Badoglino, che era il più giovane della volante, anche se era un veterano e aveva combattuto per mesi in montagna con la brigata «Jori», racconterà di aver vomitato per 15 giorni. Bufalo che aveva 17 anni dirà: «in quei momenti ti scappa tutta la poesia che c’è. E non torna più».

Non c’è nessuna poesia nella guerra infatti. Come ha scritto Davide Grasso, combattente italiano delle YPG nella guerra contro l’Isis, «la rivoluzione non è una cosa bella, la rivoluzione è necessaria». Perché chi, come i nazifascisti (o i jihadisti in Medio Oriente), rende impossibile la pace nella libertà e nell’uguaglianza rende inevitabile la violenza della guerra di liberazione. A dimostrarlo stanno i fucilati della Benedicta e i deportati delle fabbriche Genova, persone che non erano combattenti della resistenza ma che pagarono con la vita la semplice disubbidienza alle autorità nazifasciste.

Colpisce come nella narrazione neofascista si faccia di tutto per non dire che la maggior parte dei fucilati collegati alla Colonia di Rovegno fu vittima di controrappresaglie. Falsando completamente il contesto e la realtà dei fatti, i nazifascisti sono mostrati come povere vittime innocenti. Ciò che i neofascisti vogliono nascondere dietro i presunti «orrori» della Colonia è la storia della resistenza sulle montagne liguri, la storia di come i nazifascisti abbiano perduto il monopolio della violenza, di come la paura abbia cambiato campo.

Come ha scritto Manlio Calegari a proposito dei combattenti della volante «Balilla»

«Colpiva la loro aggressività nell’affrontare – in pubblico, in una piazza di paese, in pieno giorno – i sospetti. Erano finiti i modi impauriti, piagnucolosi di fronte alle imposizioni di qualsiasi divisa. Erano loro a urlare, a dare ordini, a fare prigionieri. Fascisti, tedeschi e i loro fiancheggiatori trovano per la prima volta pane per i loro denti. Il popolo antifascista, lo stesso che conosceva i nomi e le case dei fascisti e che da anni covava il sogno di regolare antiche pendenze aveva finalmente i suoi eroi» (Manlio Calegari, La sega di Hitler, cit.)

È questo ribaltamento dei ruoli che ancora oggi terrorizza i fascisti.

È la possibilità sempre presente che questo “mondo alla rovescia” irrompa nell’oggi il vero fantasma che infesta la Colonia di Rovegno.

Che possa terrorizzarli ancora a lungo.

Luogo della paura dei neofascisti, luogo di memoria antifascista. L’ex-Colonia di Rovegno è un simbolo di riscatto degli oppressi e dobbiamo rivendicarcela in toto.

Post Scriptum

Sulla storia della divisione Cichero e soprattutto sul suo comandante Bisagno ha scritto un libro anche Giampaolo Pansa: Uccidete il comandante bianco. Un mistero nella Resistenza (Rizzoli, 2018) in cui si riprende la vecchia storia priva di fondamento che l’incidente stradale in cui Bisagno morì a fine maggio 1945 sia stato in realtà un attentato ordito dal PCI. Nell’attesa di scrivere più approfonditamente in merito alle vicende della Cichero consigliamo di dare un’occhiata al sito dell’Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea, che a differenza di Pansa presenta testimonianze e documenti.

Sulla storia della divisione Cichero e soprattutto sul suo comandante Bisagno ha scritto un libro anche Giampaolo Pansa: Uccidete il comandante bianco. Un mistero nella Resistenza (Rizzoli, 2018) in cui si riprende la vecchia storia priva di fondamento che l’incidente stradale in cui Bisagno morì a fine maggio 1945 sia stato in realtà un attentato ordito dal PCI. Nell’attesa di scrivere più approfonditamente in merito alle vicende della Cichero consigliamo di dare un’occhiata al sito dell’Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea, che a differenza di Pansa presenta testimonianze e documenti.

Consigliamo anche l’intervista al Secolo XIX di Sandro Antonini, storico tutt’altro che tenero verso il PCI, che la storia di Bisagno l’ha esposta in un saggio storico e non in un resoconto romanzato dove si ritrovano tutti gli elementi della «storiografia à la carte» pansiana.

Post Scriptum 2

A latere della storia degli «orrori della Colonia di Rovegno» vi è quella degli «orrori del gulag di Bogli», di cui parla Pansa in alcuni dei suoi romanzi travestiti da saggi, e su cui recentemente ha scritto anche la nostra vecchia conoscenza Roberto Nicolick. Dagli stessi albi dei caduti della RSI risulta che a Bogli furono ammazzati non più di sette fascisti. Non abbiamo altri elementi su quella vicenda. Non ci resta quindi che unirci alla richiesta di fonti per approfondire avanzata dal signor «Fabrizio» sul blog di Nicolick nel dicembre 2018. Richiesta a tutt’oggi rimasta inevasa, ma noi attendiamo con fiducia.

–

* Nicoletta Bourbaki è un gruppo di lavoro sul revisionismo storiografico in rete, sulle false notizie a tema storico e sulla riabilitazione dei fascismi in tutte le sue varianti e manifestazioni. Il gruppo si è formato nel 2012 in seguito a una discussione su questo stesso blog e ha al suo attivo molte inchieste e diverse pubblicazioni. Lo pseudonimo collettivo «Nicoletta Bourbaki» è un détournement transfemminista di «Nicolas Bourbaki», maschilissimo gruppo di matematici francesi attivo dagli anni Trenta agli anni Ottanta del XX secolo.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Stamattina @Ca_Gi faceva notare su Bida che in tutte le narrazioni sui fantomatici “crimini dei partigiani” si nota lo stesso schema:

“Un nocciolo centrale completamente inventato, sorretto da brandelli d’informazioni (documenti, testimonianze) che possono esser anche veri, ma decontestualizzati, ritagliati e pasticciati in modo da dare la generica impressione che il nocciolo possa sembrar veritiero.”

È un po’ che mi sto interessando delle informazioni storiche che possono essere classificate come informazioni postverità (a breve dovrebbe uscire anche un articolo, sempre che riesca a finirlo)

e le caratteristiche descritte da @Ca_Gi riportano tutte a questo tipo di informazioni.

Nella sua descrizione manca il costante richiamo al coinvolgimento patemico del pubblico ma, come si evince bene da questo post, è una caratteristica delle narrazioni neofasciste quella di cercare il coinvolgimento emotivo di chi entra in contatto con queste informazioni. E anche questa è una delle caratteristiche principali delle informazioni postverità.

Alla voce postverità dell’enciclopedia Treccani leggiamo:

“Argomentazione, caratterizzata da un forte appello all’emotività, che basandosi su credenze diffuse e non su fatti verificati tende a essere accettata come veritiera, influenzando l’opinione pubblica.”

E penso ci siano pochi dubbi che le informazioni descritte in questo post, o quelle diffuse sulla vicenda di Giuseppina Ghersi, o quelle relative alle foibe, assieme a molte altre che hanno saturato lo spazio pubblico negli ultimi anni, possano rientrare in questa definizione.

L’evocare torture e sevizie, come in questo caso, o addirittura uno stupro, come nel caso di Giuseppina Ghersi, senza che di questi eventi ci sia alcun riscontro, ha l’obiettivo di portare il pubblico a empatizzare con le presunte vittime, indipendentemente da come la pensi, e serve proprio a radicare credenze diffuse, in questo caso il fatto che anche i partigiani abbiano commesso atrocità, per far accettare come veritiere informazioni che non si basano assolutamente su fatti verificati.

Il coinvolgimento emotivo, poi, non viene ricercato esclusivamente con il testo e il suo stile, spesso iconico, teso a far associare immediatamente le parole a un evento violento, ma anche con immagini vere e proprie.

In questo caso Lorien, il sito neofascista più volte citato nell’inchiesta di Nicoletta Bourbaki, alla presunta strage affianca in home un’immagine dei bambini ospiti della colonia, quasi a suggerire l’idea che siano loro le vittime delle quali si parla, mentre, nelle altre pagine dedicate alla vicenda, viene non di rado usata l’immagine di quel luogo che lo rappresenta come un posto spettrale, il teatro ideale per una tragedia e per solleticare l’immaginario di chi crede che quel posto sia la sede di apparizioni spiritiche (non a caso un’intera pagina di Lorien è dedicata ai risvolti paranormali della vicenda).

Più eclatanti, in questo senso, sono i casi di Giuseppina Ghersi e delle foibe, dove, per avere un coinvolgimento emotivo immediato del pubblico si utilizzano fotografie ad alto impatto, ma palesemente false, non relative alla vicenda che si vuole descrivere ma che rappresentano tutt’altro, utilizzando quelle che potremmo definire immagini postverità per avvalorare una notizia postverità.

Lo stesso stratagemma, per restare ancorato alla vicenda della quale si parla nel post, lo utilizza il blog dedicato alla presunta strage, che si apre con un’immagine che mira a coinvolgere subito emotivamente il pubblico: un uomo, con le mani dietro la nuca, minacciato da altri uomini armati, presumibilmente partigiani. Peccato che non ci sia niente che faccia collegare quell’immagine alla colonia di Rovegno ma, anzi, molto probabilmente ritrae una vicenda opposta, l’eccidio della Squazza, dove, il 15 febbraio 1945, vennero fucilati dalle brigate nere 10 partigiani.

La fotografia, che diversi siti neofascisti associano alle vicende più disparate, è utilizzata dal Comune di Genova proprio in riferimento a quell’evento.

Interessante è anche approfondire il meccanismo mediante il quale si diffondono queste informazioni. Spesso viene esagerato il ruolo della rete nel garantirne la diffusione. Quasi tutte le informazioni postverità che riguardano il fascismo, se ne analizziamo la tendenza con google trends, hanno un picco a metà degli anni Zero, gli anni dei libri di Pansa che ottennero ampio spazio sui vari media e delle dichiarazioni tese a rivalutare il regime da parte di esponenti del centro-destra (e non solo). Probabilmente è in seguito alla pubblicità che i media fecero a quei libri e a quelle dichiarazioni che molti cercarono conferme in rete.

Se prendiamo come esempio i grafici relativi alla colonia di Rovegno notiamo dei picchi nel 2006, poi le ricerche quasi scompaiono, per riprendere, su livelli molto più bassi nel 2009, quando la propaganda neofascista si intensifica nuovamente ma rimane confinata nei loro milieu.

Per evidenziare il ruolo ricoperto dai media tradizionali forse può essere utile confrontare le ricerche relative alla colonia di Rovegno con quelle riguardanti Giuseppina Ghersi.

In questo caso, osservando il grafico si nota che la curva che descrive l’andamento delle ricerche relative a Rovegno quasi scompare, perché quella vicenda ha avuto poco risalto sui media tradizionali, mentre balza agli occhi che le ricerche riguardanti Giuseppina Ghersi hanno un picco nel setttembre 2017 quando giornali e televisioni si occuparono diffusamente della vicenda.

Anche sui social network si possono riscontrare meccanismi simili, e si nota che informazioni postverità che riguardano il fascismo si diffondono solo dopo che i media tradizionali hanno dedicato loro ampio spazio o in seguito a post di politici che possono contare su molti follower e su di un apparato comunicativo in grado di far rimbalzare il messaggio su migliaia di profili fake per aumentarne la visibilità. È, per esempio, il caso dello slogan “tanti nemici, tanto onore” postato da Salvini, o del “Dio, patria, famiglia” fatto rimbalzare da Meloni. Anche in questi due casi si nota un picco delle ricerche su google di questi slogan che segue i post dei due esponenti politici (<a href="https://trends.google.it/trends/explore?date=all&geo=IT&q=tanti%20nemici%20tanto%20onore"tanti nemici, tanto onore" “Dio, patria, famiglia” ).

So che in passato ha scritto qualche cazzata, e che a Wu Ming sta poco simpatico, mi perdonino perciò se lo cito, però, il meccanismo di diffusione di informazioni postverità è del tutto simile a quello che il sociologo Alessandro Dal Lago attribuisce alle fake news:

“Non tutte le fake news diventano vere, questo va da sé. Perché avvenga, sono necessarie alcune condizioni: la principale è senz’altro il potere, e quindi la capacità d’influenza, di chi la inventa o la diffonde. Se si tratta del responsabile di un sito o di un blog influente, di un anchorman o di un politico di importanza nazionale o globale, le probabilità di “inveramento” aumentano in proporzione.”

[Alessandro Dal Lago, “Populismo digitale. La crisi, la rete e la nuova destra”, pg. 64]

Solo media e politici che hanno il potere e i mezzi per influenzare l’opinione pubblica riescono a far divenire vere informazioni che, nel migliore dei casi, sono non verificate e, molto più spesso, palesemente false. Solo dopo che loro ne hanno parlato parte il balletto delle condivisioni sui social e delle ricerche sui motori.

È solo a questo punto che si innesca il meccanismo descritto con queste parole da James Bridle in “Nuova era oscura”:

“Chiunque sia in cerca di un sostegno online alle proprie opinioni lo troverà sicuramente. Meglio ancora: si vedrà inondato da un flusso costante di conferme: sempre più informazioni di natura sempre più polarizzata e sempre più estrema. È cosi che gli attivisti per i diritti dei maschi bianchi fanno il salto verso il nazionalismo ariano, e la frustrata, delusa gioventù musulmana cede al jihadismo estremista. È pura radicalizzazione algoritmica, al servizio di quegli stessi estremisti che sanno fin troppo bene quanto la polarizzazione della società giochi a loro vantaggio.”

Però anche queste dipende da come gli algoritmi dei social e dei motori di ricerca vengono “educati” e da quali informazioni si sceglie di leggere. Non tutti cercano esclusivamente conforme a quanto hanno letto o ascoltato, molti sono anche animati da spirito critico e cercano opinioni discordanti. Per questo credo che il lavoro che stanno portando avanti Wu Ming e Nicoletta Bourbaki sia molto importante. Perché lavori di pregevole fattura entrano tra i risultati delle ricerche di molti e, almeno in parte, fanno da antidoto alla tendenza a divenire opinione comune di tante informazioni postverità diffuse dai neofascisti e dai politici di destra (e non solo).

Scusatemi se mi sono dilungato e se sono andato un po’ Ot, a me questo commento è servito a chiarirmi un po’ le idee, spero a voi sia almeno un po’ utile… Sarei felice di avere riscontri…

Le tue considerazioni sulla/-e postverità mi sembrano molto interessanti. Ci sto riflettendo, e intanto metto qui come primo appunto che non sono proprio sicura che la diffusione delle narrazioni dipenda (in gran parte o esclusivamente) da chi “comincia a raccontare” o da chi, a un certo punto, racconta. Non è (solo) il numero di follower, insomma, a essere determinante, ma la presenza, accanto al richiamo emotivo, di elementi di “senso comune” o di “cose risapute”.

Un’analisi utile, *a partire* dall’uso distorto o sghimbescio o del tutto assente delle fonti, è quella dei cliché narrativi e delle strutture ricorrenti delle narrazioni neofasciste. Partirei dal rispecchiamento raccontato subito dopo aver tolto lo specchio: si attribuiscono ai partigiani azioni e crimini che i nazifascisti hanno compiuto *sistematicamente* ma tacendo questi ultimi crimini (si toglie lo specchio) per descrivere quelli dei resistenti. Poi c’è l’insistita presenza di una sorta di eroe-protagonista: se donna, giovane e violata, se uomo, ragazzo e/o anziano di solito inerme. Poi c’è lo spavento, l’orrore: oltre si può solo tacere, quindi si chiede al lettore di non pretendere prove: lo spavento basta a dimostrare la verità.

Si potrebbe continuare, anzi si dovrebbe. Sono modalità che rendono riconoscibili e quindi più immediatamente comprensibili *e quindi* vere le narrazioni. Il lavoro resistente e insistito che abbiamo da fare è abituare a pensare e ragionare, a trattenersi un po’ prima di lasciarsi andare.

Penso vi sia da fare almeno un discorso relativo alla cultura diffusa o meglio il ‘senso comune’ di questo paese ed un secondo relativo al più ristretto circolo di chi getta benzina sul fuoco di questo senso comune per indirizzarlo a proprio favore.

Il senso comune che incontriamo in Italia è sempre pronto a recepire certe istanze che spingono verso destra. Almeno per una sua grossa, grossissima fetta (perché questo senso comune sia tale è argomento complesso per storici e sociologi e meriterebbe certo un thread a sè).

Il fatto che la maggior parte di queste narrazione abbiano iniziato a diffondersi a livello mainstream negli anni zero torna pure a me e le tempistiche, osservo, non sono affatto casuali. Un esempio direi da manuale é quello nei post sul monte Manfrei: una leggenda fumosissima e confinata in ambienti neofascisti per decenni, tra fine anni ’80 e primi ’90, a cavallo della caduta del muro di Berlino, inizia pian pianino a consolidarsi anche se molto timidamente e poi nel corso degli anni ’90, con AN sdoganato da Berlusconi, la narrazione inizia ad irrobustirsi fino a essere data come evento storicamente accertato in libri ancora relegati al piccolo circuito nero. E’ poi negli anni 2000 che autori mainstream (Pansa in primis) raccolgono i lavori precedenti, li rimasticano nuovamente e li iniziano a diffondere al grande pubblico giusto-giusto nel momento in cui Internet stava entrando in massa nelle case. Collocare gli eventi tenendo conto della realtà politica italiana negli anni in cui avvennero é fondamentale per inquadrarne l’evoluzione.

Queste narrazioni divenute mainstream incontrano un pubblico ampio ma intriso di quel senso comune di cui sopra e quindi pronto a mangiarsi qualsiasi cosa capace di riconfermarlo ulteriormente. Ecco che dopo 15-20 anni di cottura anche l’insospettabile e pacato vicino di casa é ben disposto verso un certo tipo di contenuti presentatigli ormai come un qualcosa di normale, che passa sulla Tv pubblica, nelle edicole e nelle pile di libri dell’Autogrill.

Quando poi osservi la cronologia delle ricerche sulle narrazioni di fantomatici crimini partigiani rilevi nuovamente un meccanismo reale: la maggior parte delle persone ignora una certa vicenda, arriva qualcuno che la “lancia” al pubblico che vi s’avventa, s’indigna, vomita schifezze sui social e poi torna a non pensarci più.

Non sono però del tutto convinto che nel caso delle narrazioni storiche siano correlate solamente al potere di chi le diffonde.

Gli elementi perché queste narrazioni facciano presa sono spesso radicate proprio nel senso comune di cui sopra di cui un elemento diffuso é l’idea che “anche i partigiani han fatto cose brutte”; idea sviluppata per rigirare in maniera speculare i ben noti e documentati crimini nazifascisti. Non solo: tutte queste narrazioni presentano elementi simbolici ricorrenti (e falsi) che toccano corde psicologiche profonde, come lo stupro delle donne coinvolte, sepolture mal eseguite, marce della morte, arti legati col fil di ferro, le foibe-buco-nero. Sono dettagli presenti qua e la un po in tutte le narrazioni e si rivelano elementi indispensabili all’economia emozionale della narrazione tanto da essere immancabili.

Altro elemento importantissimo che é stato necessario al radicamento di queste narrazioni é la perdita di memoria storica: l’allontanamento degli eventi dalla memoria delle attuali generazioni ha fatto sì che si ampliasse il margine di rielaborazione della verità attuabile dai neofascisti.

Invece quando osserviamo persone che hanno un certo potere (politico o mediatico) che parlano di queste vicende, questi in realtà lo fanno sempre da una posizione defilata, non da narratori ma da co-lettori.

Mi spiego: se osserviamo il caso di Giuseppina Ghersi notiamo che chi più ha contribuito a diffonderne e consolidare la narrazione sono fondamentalmente dei neofascisti residenti in quei luoghi rilanciati dalla stampa locale. Quando poi alcuni politici nazionali o personaggi noti hanno rilanciato il caso ecco che si avrà avuto il picco di interesse ma la narrazione in sé era ormai già radicata anche se solo a livello locale e questi ultimi non si addossano certo l’onere di narrare la vicenda (se ne guardano bene, consci dell’alta possibilità che sia una panzana). Tali meccanismi si ripetono con una certa costanza in tutti questi episodi: ricercatori neofascisti locali che si sbattono per diffondere una certa narrazione, quotidiani locali che fanno eco senza verificare e se la cosa fa presa, getta radici ed inizia a viaggiare autonomamente ecco che il politico/giornalista famoso la utilizza giusto il tempo necessario per i propri fini.

Qui osservo un aspetto interessante: da un lato le vicende in sé sono delle ‘bandiere usa-e-getta’ (si scopre che la narrazione antipartigiana X era completamente falsa? Vabbè: abbiamo anche la narrazione Y) ma dall’altra ho la netta impressione che in effetti vi sia un atteggiamento estremamente particolare nei confronti di chi invece si sobbarca l’onere di narrarle. Già nel caso di Giuseppina Ghersi ma anche in quello di Norma Cossetto o di Rovegno, chi narra la vicenda viene spesso descritto nei commenti come una sorta di eroe che si batte per “portare la verità a galla”, come qualcuno che ha “rotto il velo del silenzio” ossia la coltre di “omertoso silenzio comunista” e nel narrare la vicenda in sé non può fare a meno di narrare anche dell’eroicità del suo narratore. Ecco, in questo non vedo nessuna ammirazione intellettuale o apprezzamento per il metodo di ricerca ma semplicemente l’ammirazione per il combattente vittorioso dove, per vittoria, s’intende l’aver riacceso la fiamma di una realtà mitica (quella in cui i partigiani sono tipo gli orchi cattivi ed i fascisti le povere vittime innocenti).

Il (sedicente) testimone oculare, il parente ancora vivo, il tizio che ha trovato un mezzo documento, il ricercatore autodidatta che scrive sempre al giornale ma anche il regista del documentario “scomodo” o l’autore del libro che narra la tal vicenda… per ogni narrazione di fantomatici crimini partigiani c’é sempre l’esaltazione di queste figure che, per il solo fatto di “aver raccontato” ricevono questo plauso da eroi.

Nell’economia di queste narrazioni verrebbe quasi da ritenere che agli occhi dei fascisti siano proprio questi ultimi, i narratori, ad esserne gli eroi in quanto riscattatori della memoria di “martiri di non riconosciuti”.

Spero di non andare off-topic anch’io, ma le precedenti riflessioni sulla diffusione di post-veritá mi suggerisce una riflessione su un meccanismo che ho di recente notato in un tema completamente differente – l’emergenza climatica – cioè una sorta di diffusa ingenuitá nei confronti della comunicazione specialistica, particolarmente sviluppata nel nostro paese. Non c’è contestualizzazione – scientifica o storiografica che sia – della fonte di informazione. Mi riferisco in particolare al fatto che Zichichi o Rubbia, per dirne due, in quanto “scienziati” siano considerati – ingenuamente dal grande pubblico, strumentalmente da certi media – fonti indubbiamente autorevoli sul riscaldamento climatico al netto delle loro specializzazioni – totalmente prive di attinenza – carriera, conflitti di interesse o reale attivitá di ricerca. Allo stesso modo Pansa diventa uno ‘storico’ pur non essendolo, dunque sicuramente autorevole. Questo avviene anche parallelamente alle diffuse problematiche di analfabetismo di ritorno, anche in un pubblico alfabetizzato o semplicemente non specialistico. Pochi non sarebbero spiazzati nel vedere, per dire, Totti commentare una partita di pallavolo, mentre reputano un astrofisico – fra l’altro in evidente declino – attendibile nel parlare di fenomeni climatici. Questa visione, forse anche condizionata da una visione fortemente umanistica del sapere e sicuramente da una concezione subalterna del sapere come un unicum accessibile a pochi, temo sia un aspetto molto sottovalutato e particolarmente pericoloso.

Secondo me affinché una notizia futìz abbia successo è necessario un ingrediente fondamentale: che sia percepito come vantaggioso il crederci. Il vantaggio può essere reale, o atteso, o immaginato, ma in qualche modo deve essere percepito come tale. Ad esempio tutte le panzane messe in circolo per riabilitare il fascismo e denigrare l’antifascismo sono percepite come vantaggiose da un grumo sociale che ritiene auspicabile un ritorno al fascismo, per difendere certi privilegi (di classe, etnici, di genere) nel momento in cui vengono messi in discussione. Il negazionismo climatico è percepito come vantaggioso perché esonera dal modificare stili e tenore di vita. Attenzione: se ciò è deplorevole per i ricchi, è invece comprensibile per i poveri. Per questo non si può contrastare il negazionismo climatico senza assumere una prospettiva di classe e senza affermare chiaramente che il prezzo del cambiamento del modello produttivo lo devono pagare i ricchi. Ci sono infine casi in cui si crede alle bufale per disperazione, perché la nuda verità risulta insostenibile psicologicamente. E’ il caso delle bufale sui “vaccini che provocano l’autismo” o del “cancro che si cura coi cristalli colorati”. E’ in tali situazioni che l’atteggiamento arrogante e supponente dei debunker alla Burioni risulta particolarmente odioso.

Concordo con Tuco, una notizia infondata si diffonde perché è vantaggioso crederci. Ora secondo me questo “vantaggio” delle narrazioni neofasciste nasce da un particolare assetto della società italiana che le favorisce rispetto a quelle semplicemente liberali e conservatrici.

– Base di massa del pensiero reazionario in Italia dovuta all’interazione capitalismo/elementi di arretratezza: abbiamo una classe imprenditoriale che è sempre campata di sfruttamento del lavoro ed evasione fiscale, ma soprattutto abbiamo una massa di piccoli esercenti, piccoli proprietari e redditieri in numero maggiore che nel resto d’Europa. Questo non è frutto solo di “arretratezza” del sistema economico italiano ma della stessa conformazione del capitalismo italiano che interagisce con loro dialetticamente ma alla fine della fiera fanno fronte comune e trascinandosi dietro pezzi sbandati di classe lavoratrice e sottoproletariato.

– Questa base di massa è il mercato di narrazioni reazionarie: Montanelli, Pansa, ecc., capaci spesso di trovare le forme più efficaci per arrivare ai propri consumatori. Poi per fortuna a volte tiran troppo la corda e finiscono nel ridicolo come “Red Land”

– Resterebbe circa (a mio parere) un 40% circa della popolazione, assai composito, che in qualche modo qualche minimo valore democratico lo ha assorbito e per tutta la prima repubblica questo 40%, pur politicamente diviso, è riuscito a “fare massa” per la propria autotutela (vedi proteste contro il governo Tambroni, ad esempio), ma oggi è stato frammentato, deviato e in buona misura spinto a dimenticare la propria identità politica e culturale dal nazionalismo “progressista” modello Napolitano, dal liberismo blairiano, dalla “memoria condivisa”, dalle minchiate rossobrune ecc.

Ora non intendo affatto dire che l’Italia sia irrimediabilmente “di destra”, anzi proprio il fatto che la narrazione di destra finisca sempre per diventare neofascista denota proprio la debolezza del blocco sociale che la elabora. Questo tipo di narrazione crea forme di identità che si pretendono monolitiche e quindi hanno più difficoltà a gestire i conflitti e le complessità del nostro tempo rispetto ad esempio al nazionalismo istituzionale (che si pretende europeista) francese o tedesco. Inoltre per reazione può spingere le forze democratiche a fare blocco, a radicalizzare in senso antifascista anche chi di per sé sarebbe un “moderato”. Il punto è proprio elaborare narrazioni e modalità di azione che costringano giornalisti, intellettuali e politici “progressisti” a piantarla con l’assurda menata della “memoria condivisa”.

Piccolo addendum: per la più semplice fra le tesi compilative in qualsiasi corso universitario degno di questo nome, qualità e formattazione della bibliografia sono fra i parametri considerati per la valutazione. Pansa scrive e pubblica libri su libri senza la benché minima ricerca e verifica bibliografica, intenzionalmente e dolosamente. Se fosse un medico verrebbe radiato e interdetto alla professione. Come si argina un fenomeno del genere?

Qui si apre una questione decisiva sullo statuto della storia e sul ruolo delle storiche e degli storici. Un elemento indiscutibile di una certa fase della storia italiana della seconda metà del Novecento è stato l’avvento dei giornalisti-storici (così come dei giornalisti-archeologi, dei giornalisti-storici dell’arte, ecc. così via), amplificato (ma non esclusivamente determinato) dalla televisione.

Qual è la caratteristica principale del linguaggio giornalistico, nella percezione comune? La semplicità, l’uso di parole di uso quotidiano, la sintesi. A fronte di una ritirata nella torre d’avorio da parte degli accademici (storici di professione, archeologi di professione, storici dell’arte di professione…), il campo è stato prima esplorato, poi conquistato, poi colonizzato dai giornalisti, sia già noti sia diventati noti per questo. Notorietà = autorevolezza = il gioco è fatto, saltando un’infinità di passaggi.

Tutto questo è comprensibile, in alcuni casi persino auspicabile, di certo è di aiuto se persone dotate di onestà intellettuale e capacità di sintesi sono in grado di portare al pubblico i risultati di una ricerca.