«Il lago dev’essere ampio un miglio, e al suo centro sta un basamento di ghiaccio, basso e largo; io ebbi la netta impressione, o sogno, o nozione, che inciso tutt’intorno nel ghiaccio vi fosse un nome, o comunque un vocabolo, che non riuscii mai a leggere; e sotto quel nome una lunga data. E il fluido del lago mi pareva roteare in preda a una tremula estasi, tra spruzzi e rapidi guizzi, intorno al basamento, sempre da occidente verso oriente, seguendo la rotazione della terra; e giunse a me – non so proprio dir come – la coscienza che quel fluido era la sostanza di una creatura vivente; ed ebbi la sensazione, mentre perdevo i sensi, che fosse una creatura dai molti occhi, occhi sbiaditi e angosciati, e che, in preda alla sua brama di rotazione perenne, tenesse gli occhi sempre rivolti al nome e alla data sul basamento. Ma dovette essere la mia pazzia…» (Descrizione del Polo Nord in: M. P. Shiel, The Purple Cloud, 1901; traduzione nostra)

Questa è una miniserie in due puntate, da leggere con lentezza e aplomb. Non è un testo breve, né poteva esserlo. È il resoconto di una spedizione lunga un decennio, e la sintesi di vent’anni di riflessioni sul nostro stare in rete. È anche l’annuncio di un cambio di strategia che andava spiegato con la massima chiarezza. Il titolo cita una canzone – e un album – di Nada (il riferimento sarà chiaro alla fine). Apriremo i commenti in calce alla seconda puntata, che sarà on line dal 19 dicembre. Buona lettura, e grazie a chi ci ha accompagnati sin qui.

INDICE DELLA PRIMA PUNTATA

1. Stare in rete per stare in strada

1a. Il “crinale” del 2009/2010

1b. Buonanotte ai suonatori

2. Perché non siamo su Facebook (e due parole sui social in genere)

2a. Non tutte le critiche ai social sono uguali

2b. La promessa dei social media e la realtà di fatto

2c. Ieri e oggi: la crisi del feticismo della merce digitale

2d. Facebook, gamification e azzardopatia

2e. Narciso che fa la cacca

2f. FOMO chimica e tempo rubato al vivere

2g. Tenere la parte

2h. L’acqua di Facebook, le branchie dei complottisti

2i. Il tempo delle illusioni è finito

2l. La vera «grande sostituzione»: Facebook e i media indipendenti

2m. E noi, che cazzo avremmo mai potuto combinare là sopra?

1. Stare in rete per stare in strada

Il nostro primo tweet lo scrivemmo il 9 dicembre 2009 – dieci anni fa spaccati – e cominciava così: «Biuèr ov gnùbis»…

«Beware of newbees & late adopters. Let’s humbly see what we can do with this. Please be patient, still only an experiment, It’ll take time.»

«Occorrerà tempo.» E infatti.

Inaugurammo il profilo Twitter pochi mesi prima di chiudere la vecchia newsletter e aprire questo blog, cosa che sarebbe avvenuta nella primavera 2010. Nel nostro primissimo, breve post su Giap, intitolato «Per una cartografia della nostra presenza in rete / 1», scrivemmo che era in corso un’«impollinazione anemofila», cioè affidata al vento, nel senso che ci stavamo muovendo in varie direzioni, in base all’estro di quel momento, provando un po’ alla carlona diversi mezzi e piattaforme.

1a. Il “crinale” del 2009/2010

Siamo on line dagli anni Novanta. Wu Ming ha un proprio sito dal gennaio 2000. La rete l’abbiamo sempre usata per informare sulle nostre uscite, per stimolare il dibattito intorno ai libri che scriviamo e ai temi che i libri affrontano. Soprattutto, abbiamo tentato usi della rete coerenti con il nostro stare in strada.

«In strada», in entrambe le accezioni:

■ on the road: macinare chilometri, centinaia di iniziative pubbliche all’anno tra presentazioni, reading, conferenze, laboratori, seminari, in centri sociali, librerie indipendenti, biblioteche comunali, scuole, dopolavori, circoli, teatri… E poi le escursioni, le camminate e perlustrazioni, l’inchiesta sul territorio, le manifestazioni…

■ on the streets: stare nei conflitti urbani, negli spazi occupati e nelle reti underground in cui ci siamo formati, fare lavoro culturale in città, scrivere i nostri libri nelle biblioteche di quartiere.

Trio di cantastorie. Al centro, Piazza Marino (Bazzano, 1909 – Bologna 1993). A sinistra, Lorenzo De Antiquis (Savignano sul Rubicone, 1909 – Dovadola, 1999); a destra, Tonino Scandellari (Crevalcore, 1899 – Bologna, 1984).

La nostra politica sull’immagine pubblica, l’insieme di limiti che ci siamo dati fin dal principio, serve anche a questo: è un incentivo a tenere il culo in strada. Cerchiamo di evitare foto e video, non andiamo ospiti in TV, non offriamo le nostre vite al gossip. Appariamo soltanto dal vivo, di persona, nel modo meno mediato possibile. Se qualcuno ci riconosce per la via, significa che è stato a una nostra presentazione, reading, laboratorio, seminario, trekking urbano o quant’altro. Il suo corpo ha condiviso coi nostri uno spazio fisico e un’esperienza concreta.

Non mettiamo in croce chi ha un altro stile, e siamo contenti per i colleghi e le colleghe che, pur concedendo qualcosa all’industria dello spettacolo, riescono a mantenere una certa umanità. Semplicemente, we prefer not to. Abbiamo un’altra poetica, e un’altra strategia.

Nulla di nuovo, intendiamoci: il nostro modo di esercitare il mestiere di scrittori è antico e rustico, è in fondo quello degli artisti girovaghi, dei cantastorie, dei zirudelari. Se proprio dobbiamo indicare un role model, diremmo Piazza Marino.

Negli anni Zero ci eravamo affidati a una newsletter, alle pagine “statiche” di un sito che facevamo a mano direttamente in HTML, e a “ospitate” su altri siti e blog. Non bastava più. Alla fine del decennio, lo scenario intorno a noi stava mutando: nuovi strumenti a disposizione, nuove abitudini, e il web non era più il reame quasi esclusivo di “nicchie” e sottoculture, perché i social attiravano in rete vaste masse. Dovevamo cambiare, ma in base alla nostra esigenza di sempre: cercare sinergie, o quantomeno risonanze, tra comunicazione digitale e attività sul territorio.

Dal 2010, il centro di irradiazione della nostra presenza in rete è il blog che avete davanti agli occhi. Giap morì come newsletter per nascere a seconda vita, e in breve tempo divenne ben più della “vetrina” di Wu Ming. Come si legge nella nostra pagina di presentazione, si è trasformato in un «laboratorio di ricerca, scritture plurali e inchiesta».

Vignetta di Ivan Federico, pubblicata per la prima volta su questo blog nell’aprile 2010.

La sperimentazione “anemofila” di dieci anni fa si è poi focalizzata, portandoci a investire tempo ed energie su un altro strumento: Twitter. Lo abbiamo usato – con alti e bassi, ma sempre intensamente e sempre riflettendoci sopra – in triangolazione con Giap e con la strada, finché ci siamo riusciti.

Oggi non ci riusciamo più. Per questo, a dieci anni da quel primo cinguettio, diciamo: bona lé. L’esperimento è chiuso, abbandoniamo Twitter e bonanòt ai sunadûr.

1b. Buonanotte ai suonatori

Non cancelliamo l’account, ma esisterà senza di noi. Diciamola così: il processo si svolgerà in contumacia, con noialtri latitanti. Resteranno solo i tweet automatici che segnalano nuovi post, commenti e materiali audio su Giap, Radio Giap Rebelde e altri blog e piattaforme della Wu Ming Foundation e dintorni:

■ il nostro aggregatore multilingue su Tumblr;

■ il blog di Alpinismo Molotov;

■ il blog della collana Quinto Tipo diretta da Wu Ming 1;

■ il blog del progetto Resistenze in Cirenaica.

In realtà è già così da settembre. Con l’unica differenza che ora sganciamo da Twitter il nostro account su Mastodon – sull’istanza Bida, per essere precisi. Negli ultimi tre mesi lo tenevamo agganciato per far sapere che esisteva, adesso non ce n’è più bisogno. Nella seconda puntata di questa miniserie diremo un paio di cose anche su questo, perché non stiamo affatto «passando da Twitter a Mastodon». Non c’è continuità tra l’utilizzo che facevamo di Twitter e quello che faremo di Mastodon. [Per certi versi, c’è più continuità fra il nostro vecchio account Twitter e il nostro canale Telegram.]

In realtà è già così da settembre. Con l’unica differenza che ora sganciamo da Twitter il nostro account su Mastodon – sull’istanza Bida, per essere precisi. Negli ultimi tre mesi lo tenevamo agganciato per far sapere che esisteva, adesso non ce n’è più bisogno. Nella seconda puntata di questa miniserie diremo un paio di cose anche su questo, perché non stiamo affatto «passando da Twitter a Mastodon». Non c’è continuità tra l’utilizzo che facevamo di Twitter e quello che faremo di Mastodon. [Per certi versi, c’è più continuità fra il nostro vecchio account Twitter e il nostro canale Telegram.]

Ufficiosamente, dunque abbiamo chiuso con Twitter tre mesi fa, ma abbiamo annunciato che avremmo spiegato bene i motivi solo a dicembre, in occasione del decennale, e tratto un bilancio di questa lunga sperimentazione.

Perché chiudere prima e spiegare dopo? Principalmente per due motivi.

Il primo è che non ne potevamo davvero più, eravamo giunti al limite e c’era l’esigenza di chiudere subito, ma avevamo anche bisogno di tempo per ricapitolare l’intera questione e motivare bene la nostra scelta. È quel che ci accingiamo a fare.

E il secondo motivo? Ci arriviamo.

Ora torniamo a quei giorni di “impollinazione”, e a una specie di vexata quaestio che si trascina da allora. Nella lista degli esperimenti in corso e delle piattaforme da esplorare, spiccava un grande assente: Facebook.

2. Perché non siamo su Facebook (e due parole sui social in genere)

Ce l’hanno chiesto uno sbrozzo di volte: – Ma perché Facebook no?

Ce l’hanno chiesto uno sbrozzo di volte: – Ma perché Facebook no?

Oggi, a fine 2019, Facebook sembra già nella sua fase discendente: da tempo non è più on the cutting edge, anzi, è un network per attempati, che ha falle sempre più evidenti ed è sottoposto a critiche e a un severo pubblico scrutinio. Ma era ancora nella sua fase «wow!» quando dicemmo che non volevamo starci dentro. Da allora lo abbiamo sempre ribadito, esprimendoci anche ruvidamente su certi utilizzi ambigui o poco meditati del nostro nome in quella cornice. Però è vero che questa scelta l’abbiamo spiegata solo a spizzichi e bocconi, in commenti occasionali, e non ci torniamo sopra da tempo. Se non ora, quando?

Pure qui c’entra la nostra contrainte sull’immagine pubblica, o per dirla meno da sboroni: il nostro stile. Ma si capisce bene solo se prima districhiamo alcuni nodi.

2a. Non tutte le critiche ai social sono uguali

Sgombriamo il campo da un equivoco. Esiste una critica ai social elitaria, da scureggioni, tipica dei gatekeeper di una sedicente «sinistra» – su tutti, gli opinionisti fissi di Repubblica. Son quelli che disprezzano il popolo bue, fan le battutine contro il suffragio universale, elogiano acriticamente Burioni che «blasta» gli ignoranti, tifano per il principio d’autorità contro la libertà di parola e si atteggiano a proprietari dell’Illuminismo, ottenuto per usucapione.

Costoro criticano i social media in modo generico e superficiale, perché per loro il problema è uno solo: che permettono di esprimersi a troppa gente. “Problema” che si dovrebbe affrontare con più leggi, controlli, mordacchie, patentini ecc.

Costoro criticano i social media in modo generico e superficiale, perché per loro il problema è uno solo: che permettono di esprimersi a troppa gente. “Problema” che si dovrebbe affrontare con più leggi, controlli, mordacchie, patentini ecc.

Questa roba ci ha sempre fatto cagare. Per dirla con Jacques Rancière, non è altro che «odio per la democrazia», ostilità verso «le forme di interazione sociale che provocano una moltiplicazione delle aspirazioni e delle richieste». È disprezzo per la molteplicità, espresso in nome di una “democrazia” tutta formale, che all’osso si riduce alla «governabilità» ed è di fatto oligarchia.

Una “critica” del genere ai social media è per noi inservibile, incompatibile con tutto ciò che siamo e facciamo. Togliamola dunque dal quadro, e proviamo ad andare nello specifico.

2b. La promessa dei social media e la realtà di fatto

C’è, a monte, un equivoco sull’espressione stessa «social media». Soprattutto quando è traslata nel contesto italiano, suona al tempo stesso generica e sbagliata:

■ generica, perché tutti i media sono sociali: stanno nella società, riguardano la società, si rivolgono alla società;

■ sbagliata, perché qui “social” ha soprattutto l’accezione 2c del Merriam-Webster: «of, relating to, or designed for sociability», che a sua volta è una condizione «marked by or conducive to friendliness or pleasant social relations».

L’espressione «social media», dunque, significa più o meno «mezzi di comunicazione finalizzati allo stare in balotta presi bene». Il nome è già uno slogan e una promessa: se bazzichi questo posto ti godrai amicizie e relazioni piacevoli.

Ma allora, se guardiamo i social media più diffusi, viene da chiedersi: che funzione hanno le inimicizie, le relazioni tossiche, gli scambi con persone sgodevoli? Perché così tante balotte di «amici» sono branchi di bestie feroci e così tanta gente è inequivocabilmente presa male?

Eh, perché visto il momento storico e il modello di business, è lì che si va a parare.

Momento storico: siamo nel capitalismo, e dentro una crisi mondiale. Moltissime persone fanno una vita di merda, motivi per esser presi male ce n’hanno a gogò, e presto o tardi sui social sclerano.

Modello di business: per i social commerciali, quegli scleri sono oro. *

Ma forse ci vuole una metafora più precisa: sui social, e marcatamente su Facebook, le relazioni sono al tempo stesso il suolo da scavare e la materia prima da tirar fuori e valorizzare. Anche questa è una forma di estrattivismo: tutto quel che accade su Facebook deriva dalla necessità di trivellare, estrarre e vendere le vite della gente. La macchina di Zuckerberg ha cominciato in modo loffio, poi si è caricata la molla, e adesso il fracking è roba da ridere al confronto.

Ne abbiamo scritto, come suol dirsi, «in tempi non sospetti»: nel 2011 un nostro post sul «feticismo della merce digitale» e sullo sfruttamento di pluslavoro nelle interazioni sui social causò anche reazioni brusche e risentite, oppure sarcastiche e passivo-aggressive.

2c. Ieri e oggi: la crisi del feticismo della merce digitale

Nel 2011 si era ancora in luna di miele col web «2.0», c’era il mito della Silicon Valley e i tecnoentusiasti si dividevano in tre categorie:

■ una minoranza di sognatori in ritardo, convinti che la rete fosse ancora quella dei tempi “eroici” e dell’«etica hacker», e se la criticavi eri un «apocalittico»;

■ un’altra minoranza, composta di startuppari e apologeti dello startuppismo, che se criticavi la Santa Rete gli rovinavi il potenziale business (gente che poi s’è vista sfilare alla Leopolda);

■ una grande maggioranza di inconsapevoli, vasta massa di neofiti che arrivava in rete grazie a Facebook e usava le tecnologie digitali senza porsi chissà quali questioni.

Facebook si vende i miei dati? E che c’è di male? Il controllo? Controllo di cosa? La privacy? Ma perché, hai qualcosa da nascondere? Io no! Male non fare, paura non avere, ecc. ecc.

Apple? Qualunque cosa col logo del pomo sgagnato era una figata assoluta. Steve Jobs era foolish e hungry, al posto dei tarzanelli aveva smeraldi, e gli iPhone li portava la cicogna. C’era gente che faceva la fila dal giorno prima per l’inaugurazione di un nuovo Apple Store. Si videro dipendenti di Apple Store fare i cori come ultrà dell’azienda, e perfino danzare per il padrone.

Amazon? Era considerato una specie di “gigante buono”. Di più, una speranza di salvezza: la salvezza nella «disintermediazione»… contro il potere (!). Ad esempio, giravano un sacco di ciozze su quanto fosse facile tirar su della pilla autopubblicandosi, grazie a Sant’Amazon, protettore degli scrittori marginalizzati dai potenti editori kattivi. Per una disamina di questo mito, amara e divertente al tempo stesso, cfr. Giovanni Arduino e Loredana Lipperini, Morti di fama. Iperconnessi e sradicati tra le maglie del web (Corbaccio, Milano 2013).

Amazon? Era considerato una specie di “gigante buono”. Di più, una speranza di salvezza: la salvezza nella «disintermediazione»… contro il potere (!). Ad esempio, giravano un sacco di ciozze su quanto fosse facile tirar su della pilla autopubblicandosi, grazie a Sant’Amazon, protettore degli scrittori marginalizzati dai potenti editori kattivi. Per una disamina di questo mito, amara e divertente al tempo stesso, cfr. Giovanni Arduino e Loredana Lipperini, Morti di fama. Iperconnessi e sradicati tra le maglie del web (Corbaccio, Milano 2013).

Quanto alla galassia Google, era ancora associata al suo slogan acchiappagonzi, «Don’t be evil», in seguito caduto in disuso.

Otto anni dopo, gli sconquassi causati dalla crescita fuori controllo delle suddette megacorporation, e i pericoli che il loro strapotere ci fa correre, sono tra i temi più dibattuti e all’ordine del giorno.

Lo scandalo Cambridge Analytica, da un lato, e la funzione avuta da Facebook nell’amplificare la propaganda delle estreme destre e dei white supremacists, dall’altro, hanno acceso i fanali della critica su quella che Sacha Baron Cohen ha definito «la più grande macchina di propaganda del pianeta». Su entrambi i temi, quello del traffico e uso politico di dati sensibili e quello delle leggende d’odio, Mark Zuckerberg ha ormai collezionato svariate figuracce. Il 23 ottobre scorso, durante un’audizione al Congresso USA, è stato più volte colto in fallo e ridotto al balbettio dalle precise domande di Alexandria Ocasio-Cortez.

Proprio Ocasio-Cortez, pochi mesi prima, era stata attaccata dalle destre per aver detto che l’algoritmo di Facebook (e non solo il suo) opera secondo criteri razzisti, cosa confermata da diverse ricerche.

Nel mentre, Facebook è anche accusato di seguire a menadito le indicazioni del regime di Erdoğan, oscurando le pagine delle organizzazioni curde, sospendendo o bloccando chiunque critichi la repressione in Turchia, la politica estera turca, l’invasione della Siria del Nord ecc. Perfetto il sunto di Simone Pieranni: «Facebook si comporta come uno Stato e come tale decide di stringere accordi o meno con altri Stati e soprattutto decide cosa sia informazione e cosa no.»

Rientra nel «comportarsi come uno stato» – o come un impero – anche la velleità di emettere una propria moneta, la Libra, progetto che Zuckerberg ha annunciato in pompa magna nel giugno scorso, ma che ha subito incontrato forti opposizioni.

E Apple? Dopo le ondate di suicidi tra gli operai Foxconn, le rivelazioni sullo sfruttamento di lavoro minorile alla Pegatron, la sistematica elusione fiscale e svariate altre cosette, l’immagine della mela morsicata sembra aver perso un po’ del suo glamour.

E Apple? Dopo le ondate di suicidi tra gli operai Foxconn, le rivelazioni sullo sfruttamento di lavoro minorile alla Pegatron, la sistematica elusione fiscale e svariate altre cosette, l’immagine della mela morsicata sembra aver perso un po’ del suo glamour.

Quanto ad Amazon, gran bella «disintermediazione» si è fatta, stendendo il tappeto rosso al più grande, invadente e prevaricante intermediario di sempre, un soggetto che tende al monopolio nella distribuzione e nella vendita di pressoché tutto. Jeff Bezos è il fantastiliardario più ricco di sempre… ma il problema erano gli editori italiani. Andè ban a fèr dal pugnatt…

Nel 2011 gli scioperi e le mobilitazioni contro Amazon erano agli albori, anzi, erano barlumi antelucani. Il nostro post era quasi un unicum, suonava strano. Oggi il quadro è radicalmente mutato: le inchieste su come Amazon sfrutta la manodopera e cerca di impedirne la sindacalizzazione sono fioccate in molti paesi, e i lavoratori Amazon hanno organizzato scioperi e blocchi transnazionali. Nel mentre, una dura opposizione dal basso ha impedito al colosso di aprire a New York il proprio secondo quartier generale. Ancora: si è scoperto che Amazon finanzia negazionisti climatici, e anche (non solo) per questo sta diventando uno dei più grossi bersagli del nuovo attivismo sul clima. Ad esempio, pochi giorni fa Fridays For Future ha bloccato la sede di Milano.

Milano, Block Friday 2019.

Infine, Google. La corporation è stata criticata per via della sistematica elusione fiscale, tanto che in vari paesi le leggi contro l’elusione fiscale sono chiamate «Google Tax»; è stata accusata di collaborare a spionaggi e censure di stato in giro per il mondo, e il progetto di un motore di ricerca fatto su misura per le esigenze del regime cinese ha causato conflitti interni e dimissioni; nel novembre 2018 i dipendenti Google hanno inscenato una protesta mondiale contro le molestie sessuali che pare abbondino nella ditta e siano tollerate dai vertici. Ma le critiche più dure sono state rivolte a YouTube. Il quale, anche se tendiamo a scordarcene, è un social network a tutti gli effetti, ed è parte della galassia Google.

L’algoritmo di YouTube che suggerisce quali video guardare ha favorito le più deliranti teorie del complotto, i contenuti razzisti e le bufale di estrema destra. Senza gli incentivi (e la condiscendenza) di YouTube, un fenomeno come QAnon non sarebbe mai cresciuto. YouTube è l’ingresso più visibile al condotto fognario che può portare un comune utente a diventare fascista [the normie to fascist pipeline]. A questo proposito, consigliamo l’inchiesta del New York Times «The Making of a YouTube Radical».

L’algoritmo di YouTube che suggerisce quali video guardare ha favorito le più deliranti teorie del complotto, i contenuti razzisti e le bufale di estrema destra. Senza gli incentivi (e la condiscendenza) di YouTube, un fenomeno come QAnon non sarebbe mai cresciuto. YouTube è l’ingresso più visibile al condotto fognario che può portare un comune utente a diventare fascista [the normie to fascist pipeline]. A questo proposito, consigliamo l’inchiesta del New York Times «The Making of a YouTube Radical».

Questa situazione è ormai acclarata e ammessa dalla compagnia stessa, che ha più volte annunciato interventi, correzioni dell’algoritmo e quant’altro, finora senza risultati visibili.

2d. Facebook, gamification e azzardopatia

Tornando al 2009, Twitter all’inizio non era nemmeno considerato un social: era ancora visto, e vedeva se stesso, come una piattaforma incentrata sul «microblogging». Quanto a Instagram, Snapchat e TikTok, non esistevano nemmeno.

Facebook, invece, era già, è stato fin da subito il social medium per eccellenza. E per noi puzzava. Fin da subito ci è parso di sentire una gran landra, e ce ne siamo tenuti alla larga.

Nell’estate 2010 leggemmo un saggio “seminale” di Maria Maddalena Mapelli, apparso sulla rivista Aut Aut e poi su Carmilla, e di lì a poco espanso in libro col titolo Per una genealogia del virtuale. Dallo specchio a Facebook (Mimesis, Milano 2010). Mapelli definiva Facebook un dispositivo «omologante e persuasivo»:

Nell’estate 2010 leggemmo un saggio “seminale” di Maria Maddalena Mapelli, apparso sulla rivista Aut Aut e poi su Carmilla, e di lì a poco espanso in libro col titolo Per una genealogia del virtuale. Dallo specchio a Facebook (Mimesis, Milano 2010). Mapelli definiva Facebook un dispositivo «omologante e persuasivo»:

«persuasivo, nel senso che induce comportamenti automatici e prevedibili (ci vuole, appunto, tutti veri e social) e al tempo stesso omologante, nel senso che induce, in noi utenti, assetti identitari, modalità di interazione e di narrazione, regimi di visibilità che ci rendono seriali e simili»

Fin dai suoi primi passi, con l’ingiunzione all’uso del nome vero – che nella storia della rete fu una svolta radicale: prima «nessuno sapeva che eri un cane» – e al metterci la faccia, Facebook ha dimostrato di volerci «veri e reali in quanto individui»:

«Facebook induce processi di soggettivazione individualizzanti: induce una visione monolitica e coesa dell’identità, vietandoci in modo esplicito di giocare con riposizionamenti creativi del Sé. Questo aspetto del dispositivo […] potenzia enormemente l’effetto di somiglianza al reale del nostro alter ego digitale: così come noi siamo indotti a dare di noi stessi un’immagine “vera“, assegniamo anche agli altri “avatar”, agli alter ego digitali dei nostri “amici”, una consistenza che in altri luoghi della rete non possiede la stessa forza persuasiva.»

Quanto all’omologazione, all’epoca si poteva pensare che Mapelli esagerasse, ma la cosa è diventata sempre più evidente. Su Facebook si finisce per comunicare quasi tutti allo stesso modo, per seguire gli stessi schemi e percorsi, per reagire agli stessi stimoli standardizzati secondo gli stessi pattern.

Come, scusa? Socc’mel, ancora con ‘sta storia? Che due maroni… No, non è vero che «ogni tecnologia dipende da come la usi». È una frasetta fuorviante.

«Dipende da come la usi» presuppone un’idea di tecnologia neutra, un mero utensile che in mano mia diventa, o può diventare, proiezione diretta della mia volontà. Non funziona così. Ogni tecnologia ha inscritta in sé una logica di fondo che stabilisce come usarla. Anche la tecnologia più semplice funziona in base a un algoritmo, cioè una sequenza di istruzioni per compiere un’operazione definita. L’algoritmo inscritto nel crick è il modo giusto di usarlo per cambiare una ruota. Prova a fare lo stesso con uno stick di burro cacao e vediamo quanto vai lontano. Prova a usare una lametta per pulirti il culo. Prova a dire che il gas nervino dipende da come lo usi.

In questo caso, la tecnologia di cui parliamo è una complessa infrastruttura planetaria di comunicazione, progettata e continuamente weaponizzata, acuminata per pungolare in ogni modo scambi e interazioni tra persone, e trasformare quegli scambi e quelle relazioni in merce. E non è la «mercificazione» in senso figurato di cui parlava la teoria critica del Novecento (francofortese, situazionista, pasoliniana ecc.): no, quelle relazioni diventano big data da vendere, dunque letteralmente merce.

Se parliamo di una tecnologia del genere, è veramente ingenuo pensare che il singolo individuo abbia chissà quale margine di scelta sugli utilizzi, o chissà quale spazio di manovra per fare hacking del mezzo.

Tanto più se il pungolo e l’estrazione di valore avvengono mediante un crescente processo di gamification, molto simile a quello che si usa per il videogioco d’azzardo, dalla programmazione delle slot machine ai siti di scommesse passando per il poker on line. Una slot machine non «dipende da come la usi»: la usi come l’hanno programmata, punto. E l’hanno programmata per indurre a una dipendenza comportamentale: l’azzardopatia (siamo d’accordo con chi invita a non chiamarla «ludopatia»).

Clicca qui per leggere la recensione di Giuliano Milani su Internazionale.

Anche qui, la traslazione dall’inglese fa perdere informazione. «Game» nel senso di partita, gara, competizione (anche solo con se stessi); gamification significa aggiungere a un’attività, a un’interazione tra persone, a un ambiente comunicativo punteggi, record, premi, «ricompense variabili», livelli da superare, a volte punizioni da evitare, il tutto per rendere l’esperienza addictive.

Un’importante riflessione sulla gamification si trova nel libro del gruppo di ricerca Ippolita Tecnologie del dominio (Meltemi, 2017). Elaborazione poi riproposta, in una cornice più ibrida e narrativa, nel libro di Agnese Trocchi e CIRCE Internet, Mon Amour (2019). In entrambi i testi si trova un vademecum su come capire se un contesto è gamificato. Considerato l’elenco di caratteristiche, Facebook le ha tutte. Citiamo da Tecnologie del dominio, pag. 111:

«Come accade in molti videogiochi, [1] l’occhio è sovrastimolato al punto che l’utente-giocatore non sente quando viene chiamato o persino toccato; può camminare per strada e non accorgersi di un pericolo […] perché immerso nella procedura gamificata; [2] tende a collegarsi sempre più spesso alla piattaforma che eroga le sessioni di gioco; [3] ripete azioni semplici in maniera meccanica (like, post, scorrere lo schermo, ecc.); [4] è orientato da cifre che misurano le sue attività (numero di notifiche, di post, di like, ecc.). [5] Le regole del gioco cambiano in base alla volontà sovrana della piattaforma […] [6] L’entrata e uscita nello spazio gamificato non è marcata in maniera significativa, perché il login e il logout è automatizzato e può essere effettuato in qualsiasi momento e luogo.»

2e. Narciso che fa la cacca

I social sono le articolazioni più recenti di un potere che vuole sapere e mi incentiva a raccontare di me. Facebook è il dispositivo più grande, e si è mosso con la massima forza ed efficacia, abbattendo sempre più paletti, spostando i limiti della riservatezza e del pudore.

Facebook è coercitivo, addictive e, per la sua logica di fondo, narcisizzante. La sua cifra è, come la chiama Ippolita, la «pornografia emotiva»: parlare continuamente di sé, farsi pubblicità, esporre le minuzie della propria vita al giudizio dei propri «amici» (mai parola fu più pervertita, dato che molti “amici” sono in realtà estranei o vaghe conoscenze), fare spettacolo dei propri stati d’animo, umori, emozioni anche passeggere, persino della sofferenza e del dolore, il tutto sulle bacheche di un’azienda privata.

«And did you exchange / a walk-on part in the war / for a lead role in a cage?»

Le metafore possibili sono svariate: su Facebook sono in vetrina, sono in onda 24 ore su 24 col mio reality individuale, sono un pesce nell’acquario aziendale… O, per dirla coi Pink Floyd di Wish You Were Here, su Facebook ho rinunciato a «un ruolo da comparsa nella guerra» per «un ruolo da protagonista in una gabbia».

E così, eccomi qua. Un algoritmo mi ha persuaso a ritenere interessante per gli altri, e quindi notiziabile, ogni momento della mia vita, dunque mi impegno a far sapere di continuo dove sono, con chi sono, cosa sto facendo, cosa sto mangiando… Spesso è roba talmente irrilevante che un tempo non l’avrei scritta nemmeno nel mio diario a fine giornata; oggi invece la sbandiero coram populo.

«Sono qui, nel cesso, a fare la cacca!» rispondeva un esasperato Dustin Hoffman a Stefania Sandrelli che telefonava più volte al giorno chiedendogli «Dove sei, cosa fai?» (Alfredo Alfredo, regia di Pietro Germi, 1972). All’epoca quel comportamento, quella pretesa di “condivisione” perenne, era ritenuta invadente, persino da parte dell’innamorata.

Condividere e condividere compulsivamente sono due cose diverse, come fa notare Ippolita nel suo libro Anime elettriche (Jaca Book, Milano 2016):

«Evidentemente il problema non è affatto la condivisione di per sé, che è la pratica fondamentale per costruire mondi comuni, ma l’automatismo della condivisione in cui non è richiesto alcun sforzo ma la semplice ripetizione di una procedura che diventa assuefazione somato-psichica. Quando si ascolta una canzone durante un concerto, invece di rimanere ad ascoltare, godendo delle vibrazioni che si riverberano sul corpo intero, ci si preoccupa di registrare l’evento per condividerlo, subito, altrove.»

Una volta il tizio che infliggeva agli altri i filmini delle proprie vacanze era considerato un seccatore, una macchietta, un personaggio da vignetta loffia della Settimana enigmistica. Oggi sono io quel tizio, e l’algoritmo mi premia, mi fa sentire l’eroe di una storia eccitante, e se gli «amici» mettono il like ai miei aggiornamenti vuol dire che non sono poi così tediosi. Che bello! Ricambierò mettendo il like ai loro. Per pura cortesia, chiaro, che vuoi che me ne freghi di cosa stanno mangiando?

Nel suo La macchina dello storytelling. Facebook e il potere di narrazione nell’era dei social media (Bordeaux, Roma 2019), Paolo Sordi analizza nel dettaglio questa coazione all’autobiografia:

«a partire dalla scelta della foto del nostro profilo, fabbrichiamo il nostro “mito personale”, costruiamo un personaggio intorno al quale ruotano vicende di cui siamo protagonisti, testimoni, eroi, vittime […] i social ci mettono in condizione di raccontare una vita interessante come quelle delle finzioni narrative, romanzesche e televisive, una vita in cui siamo belli, intelligenti, creativi, divertenti, impegnati, provocatori ecc., davanti a un pubblico ricettivo perché messo nelle nostre stesse condizioni. Facebook ci offre insomma un meccanismo di “specchiamento intercorporeo” […]»

La narrazione che faccio di me stesso su Facebook è fiction. Divento la tipizzazione di me stesso, divento un personaggio. Il grande inganno di Facebook, scrive Sordi,

«sta qui, nella messa a disposizione di un sistema di scrittura che promette di renderci autori di una storia nella quale l’eroe vive una vita interessante, mossa da vicende private coinvolgenti e divertenti e immersa negli avvenimenti e nei conflitti del mondo globale. Tutto, sia il privato che il pubblico, sia le storie che la Storia, tutto compreso nella narrazione del news feed […] La forza dell’algoritmo sta nel dare un simulacro di unitarietà al caos disorientante della rete. Una prigione dorata, dove serialità, ripetizione, abitudine, familiarità ingannevole e tic costruiscono un racconto rassicurante all’interno di una comunità che si illude di condividere la vita, quando invece ha in comune soltanto dati processati dallo stesso circuito mediatico di una piattaforma che fonde tecnologia, intrattenimento e design.»

La coerenza narrativa ci appiattisce, e impoverisce la dimensione plurale dell’io. Nella vita ognuno di noi è tante persone, perché noi siamo le nostre relazioni interpersonali e sociali. Per mia madre sono la figlia, per mia figlia sono la madre, sul lavoro sono la collega, in curva sono quella che lancia i cori, e poi sono l’ex-compagna di classe, l’elettrice di sinistra, la volontaria in biblioteca, l’abitante del quartiere, la storica fan del tale musicista… Non c’è per forza «coerenza narrativa» tra queste personalità, ed è normale che in ogni situazione io mi esprima in modo diverso: in curva userò un linguaggio – verbale e del corpo – che non userei mai sul lavoro o andando a trovare mia nonna in casa di riposo.

Su Facebook tutti questi contesti collassano, nel senso che crollano uno sull’altro. Il mio molteplice è ridotto ad unum, quell’uno che corrisponde al mio profilo e sta di fronte a tutti – perché «su Facebook ci sono tutti»: mia madre, la mia capufficio, gli ultrà della mia squadra del cuore, la direttrice della biblioteca, gli ex-compagni di classe, il consigliere comunale che ho votato, gli avventori del bar sotto casa… – senza le differenze e le sfumature della vita offline.

Context Collapse è un’espressione coniata da Danah Boyd. Una situazione che ingenera equivoci, genera controllo sociale ed è, all’osso, il motivo per cui giovani e giovanissimi disertano il social di Zuckerberg e cercano ambiti meno “generalisti”: per poter parlare tra loro come gli pare, senza esser letti da genitori e prof. **

Chi resta, invece, oscilla tra due scelte, che non sono mutualmente esclusive. Le ha riassunte con efficacia Giuliano Santoro in Cervelli sconnessi. La resistibile ascesa del net-liberismo e il dilagare della stupidità digitale (Castelvecchi, Roma 2014), libro che ci tornerà utile nella seconda puntata:

«O abbassiamo il livello del discorso verso una specie di minimo comune denominatore, un tono neutro nella speranza di non offendere nessuno ma anche, in fondo, non dire niente che faccia crescere lo spirito critico e aiuti a far riflettere il nostro interlocutore. Oppure le difese della privacy (e nei casi estremi della decenza) si abbassano: si diventa drogati di “mi piace” su Facebook o di retweet su Twitter. Si insegue l’ebbrezza fugace del gradimento fino a divenirne dipendenti.»

2f. FOMO chimica e tempo rubato al vivere

Dopamina. La sostanza che eccita e inscimmia. Mi serve sempre più dopamina. Mi immergo in una socialità «always on» e mi pongo sempre meno limiti di tempo e di circostanza. Una socialità aizzata dalla gamification, che impone rituali dei quali non mi accorgo, forma e rafforza il mio habit, mi fa cercare la gratificazione dei like, mi bombarda di notifiche, mi spinge a controllare il profilo compulsivamente per via della «FOMO».

FOMO, Fear Of Missing Out, paura di restare fuori, di perdermi qualcosa di fondamentale se sto lontano dallo schermo dieci minuti, quando il più delle volte sono quisquilie, roba sdozza, nella migliore delle ipotesi notizie perdibili o comunque leggibili più tardi senza alcun danno per la mia qualità della vita.

Qualità della vita che invece è minata proprio dalla FOMO, dalla compulsione, dalla dipendenza. Come scrive Ippolita in Anime elettriche:

«Se l’utente è come una fonte, un pozzo petrolifero o un filone aurifero, accade che, presto o tardi, si esaurisce. In questi casi o si scava più a fondo oppure si cercano nuove vie per estrarre petrolio, ossia informazioni, emozioni, dati. A questo serve la proliferazione di stimoli, notifiche e servizi aggiuntivi. Il tossico va sempre tenuto in regime di dipendenza, l’assuefazione deve essere controllata e resa funzionale al mantenimento di un consumo massiccio di sostanze, in questo caso le interazioni sui social. Gli stupefacenti possono cambiare, ma non si deve mai e per nessun motivo smettere […] di fornire la propria materia prima al social network.»

L’ininterrotto consumo di interazioni sui social ruba ore a tutto il resto: agli incontri tattili, al filo dei pensieri, a un eros non nevrotico, alla lettura per il puro piacere di leggere, e al sonno. Il tempo del sonno si ritrae, si striminzisce sotto l’incalzare del capitalismo always on. Come ha scritto Giuseppe Luca Scaffidi su The Vision,

«il sonno è l’ultimo baluardo che l’essere umano ha a disposizione per resistere ai meccanismi “cronofagi” dell’economia di mercato […] Il sonno è il nostro ultimo locus amoenus, il solo spazio davvero incontaminato che ci è rimasto: un territorio completamente immune dagli stimoli tecnologici e da tutti quei bisogni indotti artificialmente dalle corporation e che, proprio per questo motivo, il capitale vuole colonizzare a tutti i costi.»

Sono le due e devo alzarmi alle sette, solo che alle undici con quel commento ho scatenato un flame, son tre ore che ‘sti stronzi mi attaccano, a quello là gliene ho dette quattro, a quell’altro ho levato l’amicizia perché mi ha proprio deluso, quell’altro ancora mi ha scritto che io l’ho deluso, ma robe da matti, mi dice che devo chiedere scusa, ma scusa per cosa? Mi sono già lavato i denti però meglio dare un’ultima occhiata, vediamo se c’è qualcosa di nuovo, io comunque, cascasse il mondo, resto sulla mia posizione! Cazzo, sono le due e quaranta, ma tutta ‘sta gente non s’alza la mattina per andare a lavorare? Ok, pisciata e poi a nann… Macheccazz…? Questo lo credevo dalla mia parte, perché dà il like alla troia che mi ha detto che devo chiedere scusa?! ‘Rcoddìo, sono le tre e dieci, domattina non campanerò un cazzo… Ah, ma se pensano che io faccia un passo indietro si sbagliano!

«A me questo non capita», dirà qualcuno, «al massimo mi sarà successo una volta, poi mi sono dato una regolata». Non ne dubitiamo, ma ai fini del discorso generale non conta: i meccanismi descritti restano quelli, il dispositivo rimane tossico. Pure a poker o alle scommesse c’è chi «gioca solo ogni tanto», persino dell’eroina qualcuno riesce a fare un uso occasionale, ma nessuno si sognerebbe di concludere che il gioco non genera azzardopatia o che l’eroina non dà dipendenza.

2g. Tenere la parte

Ogni tanto riattacca la solfa sul presunto «anonimato» in rete, che secondo svariati scureggioni sarebbe la causa di abusi e hate speech. Dei quali però c’è grandissima abbondanza su Facebook, dove si sta con nome, cognome, famiglia e vita spiattellate sulla bacheca.

L’anonimato non c’entra niente. È la FOMO a determinare una forma di craving: il craving dello «stare sul pezzo», dell’essere presenti dove sembra stia succedendo qualcosa e dire la propria su tutto, cacando sentenze all’istante. Saltano i freni inibitori e mi ritrovo a scrivere o sottoscrivere le peggiori schifezze mentre nell’avatar sono tutto carino & coccoloso, e magari tengo in braccio mio figlio appena nato.

Nel 2010, in un’opera pionieristica, Gipi e Santamariavideo presero i peggiori commenti apparsi nel gruppo Facebook «Lasciate lo zio di Sarah alla folla», li fecero leggere da un software text-to-speech, e a ciascun commento abbinarono la foto del profilo di chi l’aveva scritto. Ne venne fuori un video che demoliva ogni idiozia sul «problema dell’anonimato». Lo intitolarono «A 1562 persone piace questo elemento», e vale la pena riproporlo.

Gipi fu accusato di «mettere la gente alla gogna», ma quella gente ci si era messa da sola. E negli anni seguenti sempre più persone lo hanno fatto, aizzate da Facebook e dal demagogo di turno. Mettendoci nome e faccia.

È proprio questo il punto: l’innovazione del social-con-nome-vero, del «libro delle facce», ha avuto un effetto-farfalla.

L’obbligo alla coerenza narrativa svolge un’azione polarizzante e fossilizzante. Quando ho preso una posizione con la massima asperità di toni, quando ho cagato lì una sentenza sommaria mentre stavo in vetrina, mettendoci il peso del mio nome e del mio volto, mettendo in gioco la mia reputazione on line davanti ai miei «amici», è molto più difficile pensarci con calma, fermarmi, rettificare, fare autocritica, chiedere scusa… L’imperativo diventa: tenere la parte.

È così che le sparate si fanno più rumorose, le discussioni si inaspriscono, e tra le persone s’allargano canyon di incomprensione e pregiudizio.

2h. L’acqua di Facebook, le branchie dei complottisti

Un simile pseudo-ambiente comunicativo è perfetto per il diffondersi di teorie del complotto sempre più deliranti, che corrono su strade lastricate di panzane. Il grande successo di complottismi e notizie-spazzatura su Facebook e grazie a Facebook è uno degli argomenti più discussi degli ultimi anni. Come efficacemente riassunto da Baron Cohen, «[Facebook’s] entire business model relies on generating more engagement, and nothing generates more engagement than lies, fear, and outrage.»

Facebook, per dirne una, ha avuto un ruolo-chiave nell’imporre il frame razzista dell’«invasione», che ha alimentato discriminazioni, generato violenza e morte, condizionato gli esiti di elezioni, intossicato il vivere nelle nostre città.

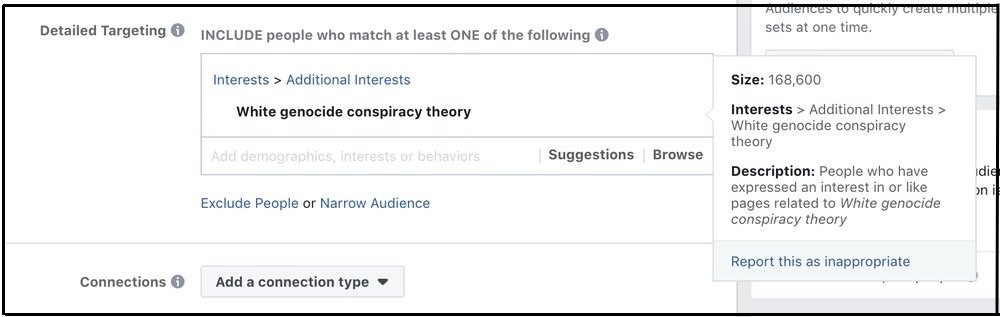

La cornice retorica dell’invasione permette il diffondersi della teoria del complotto sul «genocidio dei bianchi» [white genocide], che ha causato diverse stragi compiute da killer razzisti e tout court neonazisti. Ebbene, fino all’autunno 2018, Facebook ha dato agli inserzionisti la possibilità di usare la categoria «White Genocide» per definire il target dei propri annunci. Ha rimosso quell’opzione solo dopo la rivelazione da parte di The Intercept e le conseguenti proteste.

Su questo punto vale la pena soffermarsi: l’algoritmo del dispositivo più omologante a memoria d’uomo – megamacchina in mano alla più penetrante multinazionale americana – incentiva le teorie del complotto e le invettive contro le élites «globaliste» che «vogliono omologarci», contro i complotti «globalisti» che «minacciano i nostri valori», «insidiano la nostra cultura» ecc.

Tu che ti metti in posa da anti-«globalista» su Facebook: le tue sparate generano engagement; i complottismi che diffondi sono altamente lucrativi per il capitale globalizzato che, di primo acchito, sembrerebbe il tuo nemico; se tu avessi gli strumenti, la coscienza, un po’ di distacco critico, ti porresti la questione… Ma non ce li hai. Sei in ammollo e non lo sai.

Nel suo celebre discorso per la proclamazione dei laureati al Kenyon College (22 maggio 2005), David Foster Wallace partì dalla storiella dei due pesci che, essendovi nati dentro, non sapevano cosa fosse l’acqua. Usò quell’allegoria per mettere in guardia da certe forme di «venerazione» – per se stessi, per il potere, per il denaro, per il proprio intelletto – la cui insidiosità sta nell’essere

Nel suo celebre discorso per la proclamazione dei laureati al Kenyon College (22 maggio 2005), David Foster Wallace partì dalla storiella dei due pesci che, essendovi nati dentro, non sapevano cosa fosse l’acqua. Usò quell’allegoria per mettere in guardia da certe forme di «venerazione» – per se stessi, per il potere, per il denaro, per il proprio intelletto – la cui insidiosità sta nell’essere

«inconsapevoli. Sono modalità predefinite […] in cui scivolate per gradi, giorno dopo giorno, diventando sempre più selettivi su quello che vedete e sul metro che usate per giudicare […] E il cosiddetto “mondo reale” non vi dissuaderà dall’operare in modalità predefinita, perché […] vi accompagna con quel suo piacevole ronzio alimentato dalla paura, dal disprezzo, dalla frustrazione, dalla brama e dalla venerazione dell’io.»

Wallace non stava parlando dei social media. Nel maggio 2005 Zuckerberg aveva a malapena comprato il dominio facebook.com. Ma il «piacevole ronzio del cosiddetto “mondo reale”» che accompagna lo scivolamento in «modalità predefinite» descrive benissimo un ambiente nel quale, come l’acqua per i due pesci della storiella, si sta immersi senza alcuna consapevolezza.

Intendiamoci: persino nell’acquario di Facebook si può trovare chi tenta di fare inchiesta, di problematizzare l’acqua in cui nuota. Ma fateci caso: quelli che inveiscono contro Soros che organizza le migrazioni e paga tutti i manifestanti del mondo, contro il «mondialismo» e le «lobby senza patria», contro l’inesistente «Piano Kalergi» che vuole rimpiazzarci coi negri, contro l’altrettanto immaginario «complotto gender» che ci vuole tutti busoni col figlio rubato a Bibbiano (insomma i soggetti che, incredibile a dirsi, prendono sul serio Fusaro), costoro non nominano mai Facebook. «Che cavolo è l’acqua?»

Anche senza arrivare ai freak rossobruni più sbalinati, quanto detto vale per buona parte dei nostrani «antimperialisti», quelli sempre intenti a etichettare gli altri come «utili idioti della Cia», «servi della Nato», «pedine del neoliberismo Usa» ecc.

Forse nessun soggetto incarna più di Facebook l’espansionismo culturale e il neoliberismo USA. Li incarna nella loro sintesi più ingannevole e perniciosa, derivata da quella che già nel 1995 Richard Barbrook e Andy Cameron chiamarono «l’ideologia californiana»: «un bizzarro pateracchio di anarchismo hippie e liberismo economico gonfiato con un bel po’ di determinismo tecnologico».

Eppure, i sedicenti «antimperialisti» accampati su Facebook dalla mattina presto alla notte tarda, di questo non parlano mai. Nessuna analisi sull’ambiente informativo in cui viaggiano le loro parole, sui rapporti di proprietà che plasmano lo strumento che stanno usando, sui rapporti di produzione dentro i quali i loro stessi sfoghi sono pluslavoro, attività indefessa che regalano con zelo al capitale americano. Il loro stare su Facebook è acritico, non è mai problematizzato, mai riconosciuto come contraddizione…

…salvo poi cadere dal pero e fare la gnola se una loro pagina viene bloccata. In quei frangenti, tirano in ballo persino l’assemblea costituente presieduta da Terracini. Che è un po’ come citare don Milani mentre il buttafuori mi caccia da un privé dove speravo di chiavare.

– Ti ho detto che devi smammare.

– L’obbedienza non è più una virtù!

Dopodiché, sbloccata la pagina, tutto riprende come prima. Curiosa, questa desistenza tra gli antiamericani e Zuckerberg.

A conti fatti, si denuncia ogni sorta di complotto sbalerzo, ogni sorta di manovre oscure o quantomeno opache… e non si parla del “complotto” a fini di profitto che plasma il contesto di tali “denunce”, non si parla mai dell’incredibile opacità di Facebook: gli utenti sono trasparenti verso il dispositivo, ma il dispositivo è opaco verso gli utenti. Nessuno vede mai la metaforica «sala macchine»; e mentre la piattaforma ha l’esclusiva della visione complessiva delle interazioni, l’utente conosce soltanto – e male – le proprie.

2i. Il tempo delle illusioni è finito

Ci sarebbe anche un altro aspetto: i social hanno incoraggiato l’ideologia del non-esistono-più-le-classi-sociali. Illudono te, puvràzz, di poter “socializzare” coi ricchi, coi VIP, di essere loro «amico», di star loro vicino, di poterci discutere e anche litigare da pari a pari. Vuoi far la ruota come il pavone, ma va’ là che sei un bel fagiano.

Ci sarebbe anche un altro aspetto: i social hanno incoraggiato l’ideologia del non-esistono-più-le-classi-sociali. Illudono te, puvràzz, di poter “socializzare” coi ricchi, coi VIP, di essere loro «amico», di star loro vicino, di poterci discutere e anche litigare da pari a pari. Vuoi far la ruota come il pavone, ma va’ là che sei un bel fagiano.

Il risultato di tutto questo è che su Facebook chiunque, più si sforza di apparire al proprio meglio, e più peggiora rispetto a com’è negli altri ambiti della sua vita: è più narcisista, più sborone, più principino sul pisello, più so-tutto-io, più ve-lo-faccio-vedere-io, più lagnoso quando qualcosa non va ecc.

Dieci anni fa Facebook aveva ancora un dominio soft e poco “gamificato”. La sua natura estrattivista non era ben chiara, non era ancora «la più grande macchina di propaganda del pianeta». Dieci anni fa si poteva anche essere “possibilisti”, la stessa Mapelli lo era. Nel suo citato libro su Facebook, faceva l’esempio di alcuni esperimenti tentati dallo scrittore Aldo Nove – piccole trasgressioni, forzature dell’etichetta di Facebook che oggi sembrano davvero di poco conto – e scriveva: «tutti, a ben guardare, potremmo inventare e sperimentare nuovi e personali itinerari di resistenza, nuovi modi di contrastare l’egemonia dei dispositivi.»

Dieci anni dopo, è possibile crederlo ancora?

I sismi causati dal fracking di dati lasceranno un paesaggio di macerie psichiche, relazioni in rovina, reputazioni crollate. Da lì toccherà ripartire.

2l. La vera «grande sostituzione»: Facebook e i media indipendenti

C’è chi tenta di fare di Facebook un uso militante. Non solo i frequenti episodi di censura politica rendono il compito sempre più difficoltoso, ma bisogna chiedersi se, in un simile contesto, i contro non soverchino i pro, e se non sia meglio sperimentare altro. Certo, non esiste un «altrove assoluto», un «fuori» dal sistema; ma possono esistere contesti meno sfavorevoli e tossici.

Sia chiaro, non stigmatizziamo chi ha scommesso sul portare anche su Facebook la propria informazione militante e la propria agit-prop. C’è chi lo ha fatto dopo molte considerazioni e valutazioni. Ma c’è pure chi lo ha fatto per mero automatismo, senza pensarci troppo, perché «su Facebook ci sono tutti».

Chi dice «su Facebook ci sono le masse» ricorda un po’ chi dice: «Grazie a Facebook ho trovato l’amore della mia vita». Siamo felici per te, ma non cambia alcun discorso. C’è chi l’amore l’ha trovato a scuola, sul posto di lavoro, al corso d’aggiornamento, in metropolitana, in vacanza al mare… C’è persino chi l’ha trovato in galera, non per questo consigliamo di finirci dentro.

Questo per dire che «le masse» sono in un sacco di posti, ben più concreti dei social media. Stare su Facebook col proprio collettivo, gruppo politico o sito di controinformazione è una scelta legittima, ma non obbligata.

Se poi per stare su Facebook si è rinunciato ad altri spazi e strumenti, e si è portata là sopra tutta la propria comunicazione on line, presto o tardi ci si troverà in braghe di tela.

Sì, ci sono realtà di movimento che, trovando la pagina Facebook (ingannevolmente) più semplice e veloce da gestire, hanno cominciato a trascurare il loro sito finché non è diventato un fossile. E ce ne sono altre che manco ce l’hanno, il sito, che è come mettere i maroni nella morsa e dire «I agree!» a Zuckerberg che ha la mano sulla leva.

Nella tradizione dei movimenti rivoluzionari, antagonisti, controculturali è sempre stato cruciale crearsi i propri media. Ogni volta si trattava di esperienze molto avanzate rispetto al mainstream dell’epoca: rotture creative che introducevano nuovi linguaggi e nuove prassi di comunicazione, e favorivano nuove modalità di organizzazione. In Italia si va dai giornali e fogli d’agitazione socialisti, comunisti o anarchici alla stampa underground, dalle radio libere degli anni Settanta agli esperimenti di telematica indipendente e dal basso fatti negli anni Ottanta, Novanta e Zero: la rete fax della “Pantera”, le BBS, ECN/Isole nella rete, Indymedia, Autistici/Inventati…

Nella tradizione dei movimenti rivoluzionari, antagonisti, controculturali è sempre stato cruciale crearsi i propri media. Ogni volta si trattava di esperienze molto avanzate rispetto al mainstream dell’epoca: rotture creative che introducevano nuovi linguaggi e nuove prassi di comunicazione, e favorivano nuove modalità di organizzazione. In Italia si va dai giornali e fogli d’agitazione socialisti, comunisti o anarchici alla stampa underground, dalle radio libere degli anni Settanta agli esperimenti di telematica indipendente e dal basso fatti negli anni Ottanta, Novanta e Zero: la rete fax della “Pantera”, le BBS, ECN/Isole nella rete, Indymedia, Autistici/Inventati…

Con l’utilizzo prevalente di Facebook da parte di realtà di movimento si è prodotta una grave discontinuità. In nome del “facile”, non solo si è rinunciato a “scartare” e innovare rispetto al mainstream, ma ci si è messi in balia di diktat politici, capricci algoritmici e «termini di servizio» della piattaforma. Una situazione precaria e di ricattabilità.

Bisogna liberare il mediattivismo da questa cattura (e cottura), riprendendo la paziente costruzione di mezzi di informazione e ambienti comunicativi indipendenti.

2m. E noi, che cazzo avremmo mai potuto combinare là sopra?

Quando ci chiedevano perché non fossimo su Facebook, rispondevamo: «Tanto varrebbe andare in TV. Se non andiamo in TV, non stiamo neanche su Facebook».

Se rispondevamo così, è segno che, per quanto confusamente, tutto quanto appena detto l’avevamo intuito. O comunque ci fidavamo di chi stava esplorando quel mondo e condivideva le sue prime conclusioni. Cazzo potevamo mai combinare là sopra? La rotta di collisione con la nostra poetica e il nostro modo di fare le cose sarebbe stata inevitabile.

L’immagine di “noi” che utilizzammo dal 2000 al 2008, oggi obsoleta perché non siamo più un quintetto.

Ricordiamo che, già alcuni anni prima della nascita di Facebook, uno dei nostri loghi “semi-ufficiali” mostrava cinque ballerini senza volto – i corpi erano quelli dei Temptations – e il motto: «This Revolution Is Faceless». Esta revolución no tiene rostro divenne anche il titolo di un’antologia di nostri scritti edita in Spagna.

«Potreste aprire una pagina», ci dicevano, e a volta ci dicono ancora. «Potreste fare un gruppo»… Ma la comunicazione su quel social è plasmata da quanto appena descritto, come potremmo resistere a una simile pressione mantenendo la nostra policy?

Siamo convinti di aver fatto bene a starne fuori. Facebook ci avrebbe uccisi. Stava per ammazzarci Twitter, figurarsi…

«Questa è l’acqua.»

Ma, per l’appunto, perché nel 2009 scegliemmo Twitter? A guardarlo oggi, non è affatto esente da tutto ciò, al contrario: è gamificato, likeable coi cuoricini, intossicante, saturo di malanimo, flame e complottismi.

Beh, all’inizio non era così. La storia di Twitter nell’ultimo decennio è la storia di un peggioramento peculiare, di implementazioni diverse da quelle di Facebook (è forse improprio parlare di «facebookizzazione» come fa qualcuno), ma comunque degenerative.

Il tutto è avvenuto gradualmente. La storia della nostra – e non solo nostra – presenza su Twitter è la storia della rana nell’acqua che bolle.

Con la differenza che noi siamo saltati fuori dalla pentola.

Fine della prima puntata.

La seconda sarà pubblicata mercoledì 18 dicembre 2019

giovedì 19 dicembre 2019.

AGGIORNAMENTO: La seconda puntata è qui

* Specifichiamo «commerciali», e d’ora in poi lo daremo per implicito, perché quest’analisi non riguarda esperimenti di social alternativi, dal basso, senza fini di lucro ecc., riguardo ai quali verrà fatto un discorso a parte. [↑ Torna al testo ↑] –

** Che poi, in questa ricerca, finiscano in ambienti non meno gamificati ed estrattivi è un altro aspetto della faccenda. Al momento è ancora molto usato Instagram, che è solo un’altra faccia di Facebook, ma pure lì i contesti stanno collassando e presto potrebbe esserci un esodo. [↑ Torna al testo ↑]

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

[…] giorni fa, sul loro blog, i Wu Ming hanno pubblicato la prima parte di un lungo post, intitolato L’amore è fortissimo, il corpo no e dedicato alla “cartografia della loro […]

Attenzione: la seconda puntata di «L’amore è fortissimo, il corpo no» sarà pubblicata giovedì 19 dicembre anziché mercoledì 18 come precedentemente annunciato.

Ci prendiamo un giorno in più per limare e ricontrollare il testo, vista l’importanza strategica che ha per il nostro lavoro e il nostro rapporto con le comunità che lo seguono.

Grazie per la pazienza, e per l’attenzione.

Ecco, in anteprima, l’INDICE DELLA SECONDA PUNTATA.

3. Stare su Twitter: il perché e il percome

3a. Perché Twitter

3b. Twitter, Giap e la Wu Ming Foundation

3c. Alcune regole della nostra netiquette su Twitter

4. Campagne, esperimenti, performances

4a. «nervi #saldi» in Val Clarea

4b. #Guerrieri contro Enel

4c. #TifiamoAsteroide

4d. #Renziscappa

4e. L’uso di Twitter per fare inchiesta: CasaP(oun)D

5. Stare su Twitter? La lunga crisi

5a. Twitter cambia a colpi di default power

5b. La fine del circolo virtuoso tra Twitter e Giap

5c. L’ultima performance: attacco psichico!

6. Per una cartografia della nostra presenza in rete / 2

[…] INDICE DELLA SECONDA PUNTATA [La prima è qui.] […]

[…] di tutto WuMing, nella riflessione in due parti reperibile qui e qui, a cui rimando. Personalmente non posso che associarmi, sposandone, prima ancora che le […]

[…] che tv e social. Fissarlo mi fa pensare. E tra una pensata e l’altra ho letto. Ho pensato a quello che ho letto sul sito Giap dei Wu Ming. Hanno spiegato come mai niente più twitter (e, anche, come mai nemmeno un passo su Facebook). Un […]

[…] Sono due articoli molto lunghi e articolati, da leggere a più riprese. Uno dei suggerimenti è quello di riprendere in mano la comunicazione attraverso i blog. E infatti eccomi qui a ridare vita alle pagine dello spazio che mi sono ritagliato nel web. […]

[…] chiuso gli anni Dieci riflettendo autocriticamente sul nostro stare in rete e innescando una nuova fase di esodi e cambiamenti. Ora apriamo gli anni […]

[…] il discorso aperto con L’amore è fortissimo, il corpo no: quello sul capitalismo delle grandi piattaforme, sui comportamenti indotti dagli algoritmi dei […]

[…] Nel dicembre scorso avevamo scattato la fotografia di una fase di contraccolpo, di backlash contro i colossi del Big Tech, con appannamento dell’immagine delle grandi piattaforme racchiuse nell’acronimo GAFAM: Google Apple Facebook Amazon e Microsoft. Oggi, grazie all’emergenza coronavirus, l’immagine di quelle corporation è tornata a scintillare, hanno “dimostrato” di essere imprescindibili, hanno “salvato” la scuola e la società, hanno macinato profitti portentosi mentre nessuno più parlava del loro strapotere, del data mining, del capitalismo della sorveglianza ecc. E lo #stareincasa ha portato al parossismo le dinamiche tossiche dei social media che avevamo descritto. […]

[…] Les recherches « faites maison » de ceux qui croient aux fantasmagories de complot sont principalement basées sur deux hypothèses : 1) que l’information grand public dit exactement le contraire de la vérité et que la première chose à faire est donc de renverser ses affirmations ; 2) que les réseaux sociaux sont déconnectés de l’information grand public, que ce sont des lieux où l’on peut en principe communiquer librement. Nous nous trouvons ainsi à la merci non seulement de nos biais cognitifs, mais aussi d’algorithmes qui conditionnent chaque choix, suivent chaque interaction, personnalisent de plus en plus l’expérience de la navigation, et tirent profit de notre utilisation de l’information et de la communication entre nous. Voici une longue revue de ces dynamiques publiée sur Giap. […]