«I versi che seguono furono sollecitati dalla relazione di una delle spedizioni antartiche […]: vi si riferiva che il gruppo degli esploratori, allo stremo, aveva costantemente l’illusione che ci fosse una persona in più di quelle che in realtà si potevano contare.» (T.S. Eliot, nota a The Waste Land, 359-365)

«Chi è il terzo che ti cammina sempre accanto? / Quando conto, ci siamo solo io e te insieme / Ma quando guardo avanti, lungo la strada bianca / C’è sempre un altro che cammina accanto a te / Scivola, avvolto in un bruno mantello, incappucciato / Non so se uomo o donna / – Ma chi è quello dall’altra parte di te?» (T.S. Eliot, The Waste Land, 359-365, traduzione nostra)

INDICE DELLA SECONDA PUNTATA

[La prima è qui.]

3. Stare su Twitter: il perché e il percome

3a. Perché Twitter?

3b. Twitter, Giap e la Wu Ming Foundation

3c. Alcune regole della nostra netiquette su Twitter

4. Campagne, esperimenti, performances

4a. «nervi #saldi» in Val Clarea

4b. #Guerrieri contro Enel

4c. #TifiamoAsteroide

4d. #Renziscappa

4e. Inchieste: #LaparolaconlaF e «CasaP(oun)D»

5. Stare su Twitter? La lunga crisi

5a. Twitter cambia a colpi di default power

5b. La fine del circolo virtuoso tra Twitter e Giap

5c. L’ultima performance: attacco psichico!

6. Per una cartografia della nostra presenza in rete / 2

6a. La rivoluzione innanzitutto e sempre

6b. Uno spazio di calma dentro l’urgenza

3. Stare su Twitter: il perché e il percome

3a. Perché Twitter?

Se Facebook fin dall’inizio ci sembra non avere margini di manovra né intercapedini e nemmeno fessure, su Twitter qualche spazio ci pare di scorgerlo.

Sia chiaro: non ci aggiriamo a caso per la rete, sperduti e ingenui come al zanìn dal lùni. Nel 2009 ci è già chiaro da un pezzo che «se non capisci quale sia il prodotto, cucù, il prodotto sei tu!»

Twitter non ha un solido modello di business, l’azienda è ancora lontana dall’essere quotata in borsa… Nondimeno, è già un network commerciale, lo sappiamo. Però ci sono spazi per muoversi.

17 aprile 2007, il primo retweet della storia. Curiosamente, contiene già una previsione sull’andazzo a venire. Ben presto «ReTweet» verrà abbreviato in RT. Solo due anni dopo arriverà il bottone apposito.

■ Il mezzo è ancora limitato, molte funzioni che lo caratterizzeranno nel decennio a venire devono ancora essere pensate. Soltanto da poco si può ritwittare cliccando su un “bottone”: prima del novembre 2009, se volevi condividere un tweet copiavi il testo, lo incollavi nella tua finestrella, ci scrivevi davanti «RT» e spedivi. E il retweet è una pratica sorta dal basso, un’invenzione della community, come del resto l’hashtag (usare il cancelletto per indicare una tematica) e la mention (usare la chiocciola per rivolgersi a un altro utente). Tutto è nuovo, si respira potenzialità. Twitter permette a programmatori indipendenti di pistolare con l’API e sviluppare tutte le applicazioni e client che vogliono: Tweetdeck, Tweetie, Twitterrific…

In realtà questa fase ha i mesi contati, ma nessun utente può immaginarlo.

■ In continuità con la migliore tradizione della rete, su Twitter si usano pseudonimi e si gioca con le personalità, senza alcuna ingiunzione a una «trasparenza» identitaria, a far coincidere profilo e “autenticità” anagrafica. Nessuna imperiosa spinta alla coerenza narrativa e men che meno alla pornografia emotiva.

■ A riprova di ciò, su Twitter non si diventa pelosamente «amici» ma si «segue» qualcuno, anzi, il più delle volte qualcosa: contenuti, flussi di notizie su argomenti a scelta, fino a comporsi una “dieta” informativa quotidiana.

■ Il limite di 140 caratteri, mutuato dai primi SMS, scoraggia a fare lunghe discussioni direttamente su Twitter. Ogni contrainte pone il problema di come aggirarla creativamente, e i 140 caratteri sono uno sprone a inventarsi modalità di interazione. Soprattutto, sono un invito a proporre e seguire link, a navigare e vivere la rete e a fare dibattiti altrove, ovunque ma non lì.

■ Anche per questo, mentre Facebook è già intento a cooptare e contenere tutto, offrendo al proprio interno sempre più risorse e strumenti – “note”, mail e messaggi, video, gruppi di discussione – e disincentivando il più possibile il ricorso a link esterni, Twitter si presenta come “estroflesso”, centrifugo, proteso oltre se stesso.

■ Sempre a proposito di estroflessione: noi cerchiamo modi di mettere in risonanza lavoro in rete e lavoro in strada, e Twitter ci pare congeniale. Ne è riprova il suo frequente utilizzo per cronache in tempo reale da manifestazioni, blocchi, sommosse, assemblee e ogni sorta di eventi dal vivo. Tanto che si affermerà il pernicioso equivoco sulle rivolte del 2011 scoppiate «grazie a Twitter». Ma di questo diremo poi.

Il miliardario e guru “anarcocapitalista” Peter Thiel, tra i primissimi finanziatori di Facebook e dal 2004 membro del suo consiglio d’amministrazione.

■ Non risultano contiguità né dirette continuità tra Twitter e la cricca di guru ultraliberisti noti con vari nomi, tra i quali «anarcocapitalisti» e «libertarians» (da non confondere con l’accezione “europea” del termine). Gente che accusa Milton Friedman di essere «statalista», per capirci, e che fin da subito ha avuto le mani in pasta dentro Facebook. Tra i finanziatori e dirigenti di Twitter non c’è nessun Peter Thiel. *

Si scoprirà poi che Facebook ha tentato di comprare Twitter, ottenendo un secco rifiuto, motivato anche dal fatto che per «quelli di Facebook» i fondatori di Twitter non hanno alcuna simpatia: «I don’t use Facebook», ha scritto in un memo interno Evan Williams, co-fondatore di Twitter insieme a Jack Dorsey. «And I have many concerns about their people and how they do business». Era l’ottobre del 2008.

Twitter non sta in una sezione di capitale «buona», non stiamo dicendo questo. Stiamo dicendo che i due modelli, Twitter e Facebook, erano ancora molto distanti tra loro. Erano distanti tra loro anche i rispettivi fondatori.

Su Twitter, in definitiva, pensiamo di poter fare esperimenti e di avere una ragionevole quantità di tempo per farli prima di eventuali degenerazioni. Da qui le parole del nostro tweet d’esordio.

3b. Twitter, Giap e la Wu Ming Foundation

Per il primo anno ci muoviamo a tentoni, finché, nel gennaio 2011, non facciamo partire una campagna, quella contro il «Rogo di libri» in Veneto. Si tratta di difendere noi stessi e altre scrittrici e scrittori da un odioso tentativo di censura fascioleghista. Una roba abominevole, ma snobbata da quegli stessi media mainstream e opinionisti pseudo-liberal che anni dopo impartiranno lezioni di antifascismo, antisalvinismo, “sardinismo” e quant’altro.

La campagna si irradia da Giap e altri blog e prosegue in strada, ma per la prima volta in vita nostra lanciamo anche un hashtag su Twitter, #rogodilibri, che ha un certo riscontro e ci dà un bell’abbrivio.

In quella circostanza si vince, i nostri libri non verranno rimossi dalle biblioteche pubbliche del Veneto, ma la vicenda contiene in nuce un futuro merdoso.

Il 3 luglio 2011 facciamo l’esperimento di détournement «Nervi #saldi» per informare sulla violenza poliziesca in Valsusa (vedi sotto).

Due settimane dopo, realizziamo una performance che fa apparire su centinaia di profili Twitter il volto del partigiano Bruno Fanciullacci.

Con questo doppio exploit sentiamo che c’è stato un “salto di livello”, così decidiamo di lanciare un hashtag – #TwitterisnotFB – utile a fare inchiesta sul mezzo e capire come usarlo meglio. Parte una vasta discussione. Ne trae un bello storify Alessandro Gazoia aka Jumpinshark…

…ma Storify chiuderà i battenti nel maggio 2018 e tutti i suoi post svaniranno. Nemmeno archive.org potrà mostrarli integri: ne salverà solo la prima schermata e non si potrà andare oltre, per colpa di un codicillo incompatibile con l’archiviazione. Un patrimonio di “riassunti” di discussioni andrà perduto, forse per sempre.

L’inchiesta serve anche a chiarirci le idee in previsione di un’intervista che deve farci Loredana Lipperini. Quando esce, ci sembra riuscita bene.

Ad affermarsi come principale peculiarità del nostro utilizzo di Twitter saranno i commenti di Giap twittati in automatico. All’inizio segnaliamo a mano i commenti più interessanti, ma nel 2012 agganciamo al profilo il feed RSS. Coi commenti non l’abbiamo mai visto fare a nessuno. Con gli articoli sì, è prassi diffusa, ma coi commenti no.

A essere precisi, viene twittata l’anteprima di ciascun commento: una card che include l’incipit, l’immagine principale del post commentato, la descrizione del post e il permalink del commento. Cliccando sulla card, si entra nella discussione in corso esattamente in quel punto. Quando un thread è molto partecipato, decine di tweet avvisano chi sta su Twitter:

– Ehi, di là si sta discutendo fitto, magari ti interessa!

Per diversi anni questo “rimbalzo” funziona bene, crea circoli virtuosi e fa evolvere Giap. Leggi le prime parole di un commento e, se ti incuriosisce, clicchi il link, vieni sul blog, e se hai voglia dici la tua. Repetita iuvant: è ancora l’epoca in cui nessuno ritiene sensato fare discussioni lunghe su Twitter, e quasi nessuno ci prova.

Sull’appiccicosissimo Facebook, la trovata non funzionerebbe. Là, il più delle volte, si leggono le righe d’anteprima e si commentano quelle, seduta stante, senza cliccare il link. Sulle pagine FB di giornali e riviste sono frequentissimi lunghi thread dove non si commenta l’articolo di volta in volta segnalato, ma solo le righe che appaiono nell’anteprima e, a seguire, i commenti degli altri utenti. Cliccare sul link? Giammai! Tutto pur di non uscire da Facebook, fuori ci sono correnti d’aria, potrei prendermi un malanno… Pochi minuti, ed eccoti avviluppato in un metadiscorso sempre più lontano dal contenuto dell’articolo.

Circoli virtuosi, dicevamo.

■ Si scrive un commento su Giap sapendo che l’incipit arriverà su Twitter. Spesso la prima frase è già il punto, la prolessi della tesi, scritta con buona breviloquenza.

■ I giapster usano Twitter per monitorare la discussione sul blog, raro esempio di metadiscorso che non finisce OT.

■ Da un certo momento in avanti i titoli di Giap contengono già hashtag. Questo attira a discutere su Giap potenzialmente chiunque sia interessato a un dato argomento.

■ Si usano alcuni tweet come ballons d’essai per eventuali articoli su Giap, e infatti svariati post nascono da thread su Twitter. Gli ultimi prima del nostro abbandono saranno quello sui partigiani migranti e quello su elezioni europee 2019 e astensionismo.

Dalla nostra presenza su Twitter trae giovamento la Wu Ming Foundation, che si estende e si consolida anche grazie alla sinergia Giap-Twitter. Su Twitter conosciamo diverse persone che animeranno progetti come Nicoletta Bourbaki e Alpinismo Molotov. Il primo titolo di Quinto Tipo, Diario di Zona di Luigi Chiarella (Yamunin), è scritto in rete a puntate partendo da appunti presi su Twitter girando per Torino da lavoratore precario (lettore di contatori dell’acqua).

Dalla nostra presenza su Twitter trae giovamento la Wu Ming Foundation, che si estende e si consolida anche grazie alla sinergia Giap-Twitter. Su Twitter conosciamo diverse persone che animeranno progetti come Nicoletta Bourbaki e Alpinismo Molotov. Il primo titolo di Quinto Tipo, Diario di Zona di Luigi Chiarella (Yamunin), è scritto in rete a puntate partendo da appunti presi su Twitter girando per Torino da lavoratore precario (lettore di contatori dell’acqua).

La rete e la strada.

3c. Alcune regole della nostra netiquette su Twitter

Tanto per cambiare, stabiliamo delle contraintes. Costrizioni, regole di condotta da osservare con rigore. Alcune le fissiamo subito, altre le aggiungeremo man mano. A sarà düra, ma riusciremo quasi sempre a rispettarle.

■ Usare sempre la prima persona plurale.

È importante rimarcare la collettività dell’account e la dimensione conviviale che ci sta dietro. Su Twitter c’è Wu Ming. La voce dell’account è collettiva anche senza bisogno di assemblee per decidere ogni tweet. Noi ci riuniamo, scriviamo, militiamo e viaggiamo insieme da oltre un quarto di secolo. Quel «noi» – nuèter, nuàltar, 我们 – è imprescindibile:

«La convivialità implica l’esistenza di un “noi” stabile, o quantomeno in grado di narrare la propria storia, di rappresentarsi e prendersi cura di sé, costruendo spazi collettivi e vivendo momenti comuni» (Ippolita, Nell’acquario di Facebook, cit.)

Col tempo, l’arrivo su Twitter di VIP permalosi e l’afflusso di utenti comuni abituati a Facebook importano l’aspettativa del «nome vero» in un network che non l’ha mai conosciuta.

A un certo punto, ci accorgiamo del ricorrere di un automatismo. Inter nos lo battezziamo «Legge di Riotta»: se uno scambio di tweet con un interlocutore sgodevole – tipo uno senza argomenti ma che deve tenere la parte, o uno che gli stavamo sui maroni già prima, oppure uno che «Lei non sa chi sono io!» – si spinge oltre il terzo botta-e-risposta, puoi star certo che al quarto arriverà la domanda:

«Chi di voi sta twittando in questo momento?! Voglio sapere con chi sto parlando!»

Quesito assurdo quant’altri mai: cosa ti cambia sapere se ti sta scrivendo un Wu Ming o quell’altro, dato che l’account è collettivo? Ovviamente, intorno a una simile, inane pretesa aleggia la solita nebbiolina: i clichés sull’«anonimato», l’allusione alle vie legali…

Tra l’altro, noi mica siamo anonimi. I nomi dei membri di Wu Ming sono sempre stati pubblici e disponibili.

A proposito, per cose che scriviamo su Twitter ci minacciano di querela tante volte, annunciandolo anche in pompa magna, a volte dichiarando perfino cosa faranno coi soldi che dovremo sganciare. Sempre beneficenza, sia chiaro: tutti filantropi, tutti brave persone. Ma can che abbaia non morsica: di querele non ne arriverà mai nessuna.

■ Corollario: non parlare di fatti nostri individuali.

In generale, non solo su Twitter, le questioni personali di un singolo membro del collettivo rimangono personali, a meno che un cenno autobiografico non sia utile ad altro, in quanto elemento necessario di una narrazione, parte integrante di un discorso che trascende il privato.

Una variante della Legge di Riotta è: «Guarda che, se ho capito chi è che twitta, ci conosciamo benissimo!». Sottinteso: a me non me la fate con ‘sta storia del collettivo. Anche su Twitter, benché con minore frequenza rispetto a Facebook, sempre più utenti cominciano a pretendere coerenza narrativa tra account sui social e singola persona, tra un profilo e la persona che hai conosciuto fuori da lì.

■ Non citare mai il nostro numero di follower.

Per capirci, mai fatti tweet del genere: «Oggi abbiamo superato i 50.000 follower, grazie a tutte e tutti voi che ci seguite!» Ancora una volta per una questione di stile, ma anche perché… non sappiamo quanti follower abbiamo. Non lo sappiamo, perché il numero che appare sul profilo è del tutto inaffidabile.

– Orpo, e come mai?

– Per via dei fakebot.

– I fakebot? E cosa sono?

– Finti utenti, profili farlocchi generati da un software che ti si appiccicano al profilo. Se superi una certa soglia di popolarità, stai sicuro che arrivano a frotte. Ti seguono, poi ti spammano roba o ti mandano dei link che se li clicchi ti viene la rogna, ma spesso non fanno proprio niente, stanno solo lì a inquinarti le statistiche. Molti vagano su Twitter come zombie, da anni, e s’incollano al primo che vedono, così, senza senso. Noialtri ne abbiamo migliaia.

Nel 2015 proviamo un servizio anti-fake, il quale opera un vero e proprio “rastrellamento”, identificando e bloccando più o meno cinquemila profili che ci seguivano. Il problema è che adotta parametri troppo rigidi, e scambia per fake anche centinaia di profili genuini, solo perché poco o per niente attivi. Un sacco di gente sta su Twitter solo per leggere roba, ma basta che un account twitti col contagocce e viene considerato tout court falso.

Bel malippo, non c’è che dire. Passiamo settimane a rispondere a mail di gente che giustamente chiede: «Io vi seguivo, vi leggevo ma non vi ho mai detto beo, perché m’avete bloccato?!». Mail così le riceveremo a lungo, perché mica tutti se ne accorgono subito, di essere stati bloccati. E via a spiegare, e sbloccare. Pazienza, rinunciamo all’app schizzinosa e non ne cerchiamo altre. Ci limiteremo a non citare il nostro numero di follower, perché il dato è evidentemente drogato.

Ogni tanto arriva uno dei nostri “fan al contrario”, parte di quell’accozzaglia di hater ossessionati da noialtri, che credendosi furbissimo usa uno di quei siti tipo TwitterAudit e dice: «Ho scoperto che i wuminchia hanno un sacco di follower falsi, ahahahaha!» Ma a parte questi momenti trash, i fakebot non danno così fastidio.

Però quell’«87.900 follower» campeggiante nel nostro profilo al momento del nostro addio è una cifra disonesta, e dà potenziali appigli ad altri mentecatti, ignari di come funzionino queste cose, per far credere che quei follower falsi li abbiamo comprati o qualcosa del genere. Se incappate in uno così, linkategli questa spiegazione.

■ Non commentare programmi tv.

Abbiamo sempre cercato di non assecondare l’utilizzo di Twitter come mezzo subordinato alla «TV-realtà», ai talk show, ai talent show, agli show sulla roba da mangiare ecc.

L’egemonia culturale della televisione comincia a imporsi su Twitter molto presto, tramite gli hashtag coi nomi dei programmi – che intasano subito la lista dei Trending Topic – e il chiacchiericcio in tempo reale su trasmissioni che se uno avesse voluto vederle le avrebbe guardate in the first place, o no?

Su questo tema c’è un commento del giugno 2011, vale la pena riproporne alcuni estratti:

«La rete stessa oggi [è] pervasa di logiche “televisive”, di sintassi televisiva, di antropologia del telespettatore […] la TV stessa oggi [è] in rete. Centinaia di migliaia di persone i cui sguardi convergono sul talk-show di Santoro ieri sera – propagandato come grande evento “della rete”, in alternativa alla TV del duopolio etc. e in realtà del tutto televisivo nel formato, nella sintassi, nella concezione, e tra l’altro trasmesso anche su canali televisivi – e che commentano su FB e Twitter “Grande Travaglio!”, “LOL”, “Applausone!”, “Questa non si può sentire”, “rotfl”… Questa non è “rete vs. TV”, questa è convergenza rete-TV […] Twitter e FB sono, durante l’evento o mega-evento televisivo, un modo di fruire la TV.

In apparenza, può sembrare che questo sia un altro livello, una conversazione orizzontale tra spettatori-non-più-tali che democraticamente si confrontano sui contenuti di ciò che viene trasmesso in quel momento. E a volte può pure succedere, sia chiaro. [In realtà] quella conversazione [è] inevitabilmente subordinata a quanto viene trasmesso, e fatta nella maggior parte dei casi di plauso o di facile “Buuuuu” verso il cattivo di turno, di risposte prevedibili e pre-determinate, anche pavloviane.

La rete, in queste occasioni (che non sono affatto rare, si ripetono ogni giorno), non è affatto alternativa al linguaggio televisivo: ne viene pervasa. Tanto che alcuni programmi hanno incorporato quella “conversazione”, a volte tecnicamente (di fianco allo schermo dello streaming c’è la colonna coi commenti), a volte solo retoricamente (durante la trasmissione spesso si comunica il numero di tweet collezionati dall’evento, si saluta “chi ci segue su Facebook” etc.)»

Ci siamo espressi più volte sul ruolo nefasto e nefando dei talk show televisivi. Fin dai primi anni Novanta, quel format ha funzionato da acceleratore di ogni loop vizioso e venefico, incluso il progressivo sdoganamento di neofascismi e umori razzisti, grazie alle tribune generosamente offerte a freak e propagatori d’odio.

Ci siamo espressi più volte sul ruolo nefasto e nefando dei talk show televisivi. Fin dai primi anni Novanta, quel format ha funzionato da acceleratore di ogni loop vizioso e venefico, incluso il progressivo sdoganamento di neofascismi e umori razzisti, grazie alle tribune generosamente offerte a freak e propagatori d’odio.

Quando il conduttore di un talk show “democratico” si incaponisce nel fare del proprio programma il più pervicace e subdolo dispositivo di “normalizzazione” del neofascismo, proponiamo di silenziare il relativo hashtag. Un’azione di mera testimonianza, sia chiaro, priva della minima conseguenza pratica.

■ Non fare «necrotweet».

Quasi ogni giorno muore una celebrità o presunta tale, e Twitter diventa una camera ardente sovraffollata dove vaste masse di improvvisate prefiche si disperano in modi poco convincenti.

Se muore uno scrittore preclaro e onusto di gloria, all’improvviso tutte e tutti han letto i suoi libri, dei quali propongono stralci arguti o strappalacrime. Ci vuol poco a constatare che, in realtà, quello scrittore aveva forse un centinaio di lettori in tutta Italia, e per quelle frasi si è ravanato in fretta e furia – quando va bene – su Wikiquote. Perché succede?

Per pura FOMO, per farsi vedere alle esequie. Magari a quelle sbagliate, come Fantozzi e Filini al funerale della vedova Ricci, anzi, no, del tenente Gambardella.

Ben presto decidiamo di ignorare i decessi illustri. Le volte che parliamo di un morto è solo ed esclusivamente perché abbiamo qualcosa di interessante da dire e c’è modo di dirlo creando rimbalzi tra Twitter e Giap. Magari partendo proprio dai necrotweet, come quando, in morte di Paolo Villaggio, proviamo a mettere il puntino sulla i di Potëmkin.

■ Non rispondere solo con un meme o, peggio, con una gif animata.

■ Non rispondere solo con un meme o, peggio, con una gif animata.

«Not sure what to say? Reply with a Gif!»

È lo slogan di uno dei tanti siti creati ad hoc per chi non trova le parole. Ed è un circolo vizioso, perché di parole ne troverai sempre meno se smetti di cercarle e le sostituisci con immaginette “simpatiche”, “ironiche”, “ficcanti” ecc.

E dopo che mi hai risposto con una gif, cosa dovrei dirti? Siamo già nell’entropia. Non a caso, rispondere con gif o memi o comunque immagini senza commento è diventato uno degli atti aggressivi per eccellenza, volti a mettere a tacere l’interlocutore, a delegittimarlo, a trattarlo da nemico.

Dopo averlo visto imperversare sui social, ci occupiamo di un meme che viene usato proprio in questo modo: quello su Pier Paolo Pasolini che critica «l’antifascismo rabbioso». Una ciozza assoluta, inventata da rossobruni nel 2017. Per contrastare la falsificazione del pensiero e della biografia di Pasolini, proponiamo l’uso di «antimemi», come il meme rossobruno solcato dalla scritta rossa «BUFALA», oppure frasi di Pasolini autentiche ma spiazzanti per chi lo cita senza conoscerlo (scaricabili qui).

Antimeme.

4. Campagne, esperimenti, performances

L’accenno agli antimemi è il gancio ideale per passare dalla netiquette al resoconto di alcune campagne, mobilitazioni e performances legate al nostro uso di Twitter.

4a. «Nervi #saldi» in Val Clarea

Il 3 giugno 2011, nei pressi di Chiomonte – alta Valsusa, per la precisione Val Clarea – migliaia di No Tav cingono d’assedio il cantiere-fortino insediatosi sul terreno della Libera Repubblica della Maddalena, sgomberata una settimana prima.

Le forze dell’ordine rispondono in modo violentissimo, con un ricorso spropositato ai gas CS – migliaia di candelotti, spesso sparati ad altezza d’uomo – e l’utilizzo più volte documentato di armi improprie. I fatti di questa giornata saranno oggetto del famoso «maxiprocesso» contro i No Tav.

Per un approfondimento su queste vicende, rimandiamo al libro di Wu Ming 1 Un viaggio che non promettiamo breve. Qui ci interessa quanto accadde su Twitter in quelle ore.

Chiomonte, 3 luglio 2011. Il momento della “presa in custodia” del manifestante Fabiano Di Berardino. Già pestato a sangue, nelle ore a seguire subisce ogni sorta di angherie e violenze psicologiche. Semisvenuto e lasciato al sole per ore, viene persino “annaffiato” di piscio prima che qualcuno si decida a portarlo all’ospedale. Nessuno dei responsabili sarà mai individuato e perseguito: nel 2012 la denuncia di Fabiano verrà archiviata, principalmente grazie a una “collaborazione” tra Digos e giornalismo locale.

Dalla Val Clarea, avvolti da nubi di lacrimogeno, decine di attivisti twittano usando l’hashtag #notav: informano, si coordinano tra loro per quanto possibile, avvisano se un sentiero è bloccato dalle guardie, chiedono soccorso al personale medico del movimento ecc.

Anche chi è lontano usa l’hashtag: sostiene, commenta, condivide, dà consigli.

Ben presto #notav compare in migliaia di tweet, eppure non fa mai capolino nella lista dei Trending Topic, dove più persone potrebbero accorgersi di cosa sta accadendo.

Al primo posto di quella lista spicca #sticazzi. Al secondo c’è #saldi. Nessun complotto o “filtro” politico: #notav era stato nei TT pochi giorni prima, spiega qualcuno, e l’algoritmo di Twitter fa in modo che gli ingressi si alternino e rimangano variegati.

Non è ancora il tempo in cui #buongiorno sarà in TT ogni – fottuta – mattina.

Verso mezzogiorno ci viene un’idea e la proponiamo:

«Nei prossimi tweet oltre a #notav scrivete anche: “nervi #saldi” :-)»

Nervi saldi, l’instant-book sui fatti del 3 luglio 2011 che prende il titolo dalla mossa di hashtag hijacking.

Come riassumerà Flavio Pintarelli, «in poco tempo l’hashtag #saldi viene dirottato e si trasforma in un canale alternativo di notizie sulla manifestazione […] C’è chi cercava vestiti ed ha trovato un manganello, come recitava uno dei molti tweet della giornata.»

Per tutto il pomeriggio centinaia di persone usano #saldi per informare sulla lotta No Tav, denunciare la repressione, fare le pulci alla malainformazione mainstream.

Verso sera pubblichiamo un post su Giap, «Nervi #saldi in Val di Sherwood: cronaca di una giornata #notav», dove linkiamo un paio di rassegne commentate di tweet: una curata da Pintarelli, l’altra da Francesco Spè. Anche in questo caso la scelta dello strumento per raccogliere i tweet, Storify, si rivelerà improvvida – ma in questo momento nessuno può saperlo.

Nervi saldi diventerà anche il titolo di un instant-book gratuito edito di lì a poco da Agenzia X.

Intendiamoci: è il varo di una zattera in un bicchier d’acqua, perché in Italia Twitter è ancora un social di nicchia, ma l’esperimento colpisce molto e se ne scriverà a lungo. È il preludio a campagne meno estemporanee…

4b. #Guerrieri contro Enel

…come, nel settembre 2013, il détournement della campagna #Guerrieri di Enel.

È la fase in cui si registrano i primi, goffi tentativi di campagne social da parte di grandi corporation italiane. Enel mira in alto: si rivolge alla multinazionale della pubblicità Saatchi & Saatchi e voilà, ecco #Guerrieri, una campagna di storytelling aziendale (quant’è figa l’Enel!) a fini di greenwashing (quant’è ecologista l’Enel!) che titilli il narcisismo di massa (quanto sono figo io che partecipo a questa campagna dell’Enel!).

Il concept è: raccontatevi, voi gente comune che si sbatte ogni giorno, tra mille difficoltà, e fa grande il nostro Belpaese! Voi siete i #guerrieri!

Detta prosaicamente, è un concorso. Devi scrivere la tua storia di #guerriero – sul lavoro, a scuola, ovunque – e pubblicarla su un’apposita piattaforma per poi spammarla sui social usando l’hashtag. In palio ci sono cinque biciclette elettriche del valore di 954 euro.

– Uhm… E se arrivano poche storie?

– Tranquillo, ci sono agenzie apposta! Mai sentito parlare di buzz marketing?

Saatchi & Saatchi + i social + una base sicura di passaparola prezzolato. What could possibly go wrong?

Praticamente tutto. Per un committente così, una campagna del genere è roba da kamikaze. Il minimo che si possa dire è che l’Enel non ispira grande simpatia, non tanto o non solo perché tocca pagarle la bolletta, ma per:

Praticamente tutto. Per un committente così, una campagna del genere è roba da kamikaze. Il minimo che si possa dire è che l’Enel non ispira grande simpatia, non tanto o non solo perché tocca pagarle la bolletta, ma per:

■ l’inquinamento e le emissioni delle sue centrali a carbone in Italia e nel mondo (nel 2019, a dispetto dei grandi annunci green, ancora non se n’è liberata);

■ le azioni legali – e addirittura una finta manifestazione – contro Greenpeace;

■ la rappresaglia contro il regista Mimmo Calopresti, reo di aver girato il cortometraggio Uno al giorno;

■ il divieto legale di mostrare il marchio ENEL in materiali di controinformazione sull’azienda;

■ megaprogetti impattanti e neocoloniali nel Sud del mondo, come il sistema di dighe Hydroaisén nella Patagonia cilena (progetto approvato nel 2011, duramente contestato da ambientalisti e Mapuche e infine fermato nel 2014 grazie alle mobilitazioni).

Tutte cose accadute da poco, e di cui si è parlato. Con un simile “curriculum” e una tempistica tanto sfavorevole, che greenwashing pensi di fare?

La campagna parte ai primi di settembre. Fin da subito la troviamo grottesca, e siamo in buona e crescente compagnia: sbertucciamenti e sfanculamenti cominciano subito, ma la situazione resta tranquilla, perché sui social #Guerrieri non decolla.

Il 24 settembre, però, vediamo che Enel ha comprato lo spazio in cima ai TT, e pensiamo: una narrazione tossica si combatte raccontando mille storie diverse. Così facciamo una proposta:

«La cosa più sensata è usare l’hashtag #guerrieri x veicolare controinformazione, controinchieste, link sulle lotte contro @enelsharing».

Il dirottamento ha immediato successo. Per molti giorni la controinformazione si impadronisce dell’hashtag. Il flusso di tweet indesiderati irrompe anche sul sito ufficiale di Enel, nel box dedicato alla campagna (box che verrà subito rimosso). E mentre la campagna di Enel titillava un certo individualismo auto-ero(t)icizzante, la risposta dal basso è spiccatamente comunitaria.

Nel giro di 24 ore già si parla di «epic fail». Citiamo da un articolo uscito su Il Fatto Quotidiano il 25 settembre e intitolato «Enel, la pubblicità diventa boomerang: “epic fail” di #guerrieri su Twitter»:

«L’iniziativa di Enel si è trasformata in una débacle. L’hashtag #guerrieri ha dato modo agli utenti di sferrare un attacco senza precedenti all’azienda, anziché partecipare al concorso: sul social network, le accuse, gli sfottò, le contestazioni si sono sprecate. Paradossalmente, l’effetto è stato amplificato dalla stessa azienda, che ha comprato il top trend di Twitter, attirando l’attenzione di migliaia di utenti […] nella giornata di martedì sono stati 2.500 gli utenti che hanno parlato della campagna pubblicitaria. E ne hanno parlato male […] Gli utenti, in chiara polemica contro l’operatore elettrico, definiscono guerrieri “quelli che ogni giorno, nei territori, si battono contro le centrali a carbone di Enel”, oppure “quelli che devono pagare la bolletta più cara d’Europa e sono in cassa integrazione”. E c’è chi ricorda le manifestazioni contro Greenpeace, apparentemente portate avanti da operai Enel e invece orchestrate dall’azienda.»

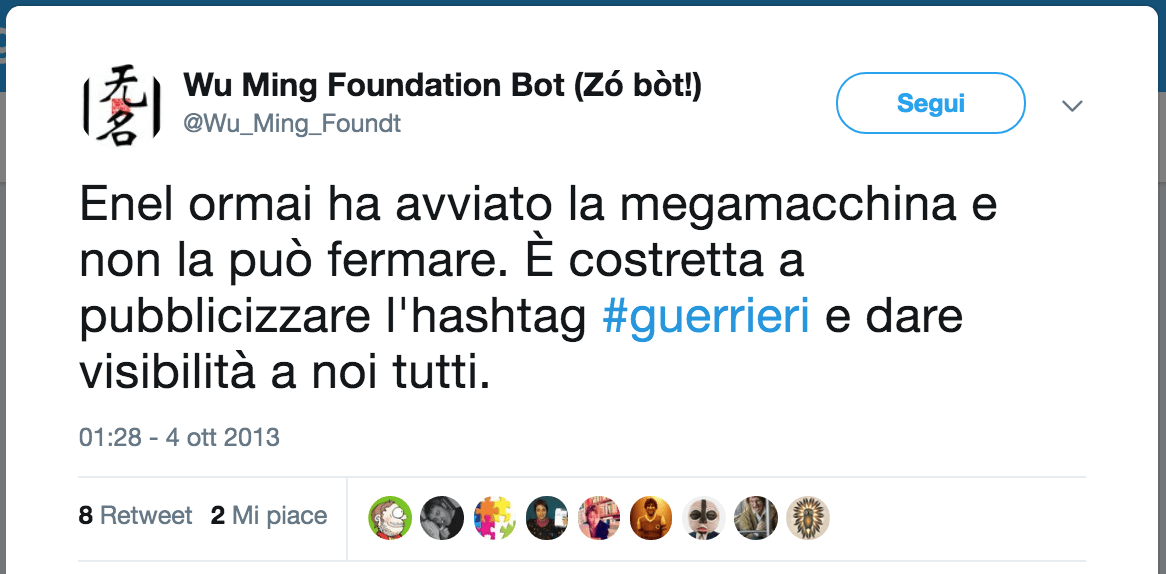

Enel si trova in un loop dal quale, per quanto si dibatta, non può uscire. Lo facciamo notare il 30 settembre:

«Enel si è infilata nel più classico circolo vizioso: per non far vedere che sui social network la campagna non decollava – e in particolare su Twitter incontrava la resistenza di migliaia di utenti fino a subire un’autentica disfatta modello battaglia di Teutoburgo – Enel ha pompato al massimo la pubblicità su giornali e TV; la sta tuttora pompando, lo spot di #Guerrieri è ovunque. Il risultato è quello di pubblicizzare l’hashtag, e quando la gente va su Twitter a cliccare l’hashtag, vede l’ecatombe.»

In quei giorni, se cerchi su Google «ENEL Guerrieri», i primi risultati sono tutti di questo tenore.

Il fallimento della campagna di Saatchi & Saatchi – «figura da incapaatchi», scrive qualcuno – risuona forte nei mondi del marketing e della comunicazione digitale, ne scrivono svariati addetti ai lavori. Per Vittorio Bucci, ad esempio, #Guerrieri è «un’occasione mancata», mentre l’hijack avvenuto su Twitter è «una tra le più grandi controcampagne degli ultimi anni».

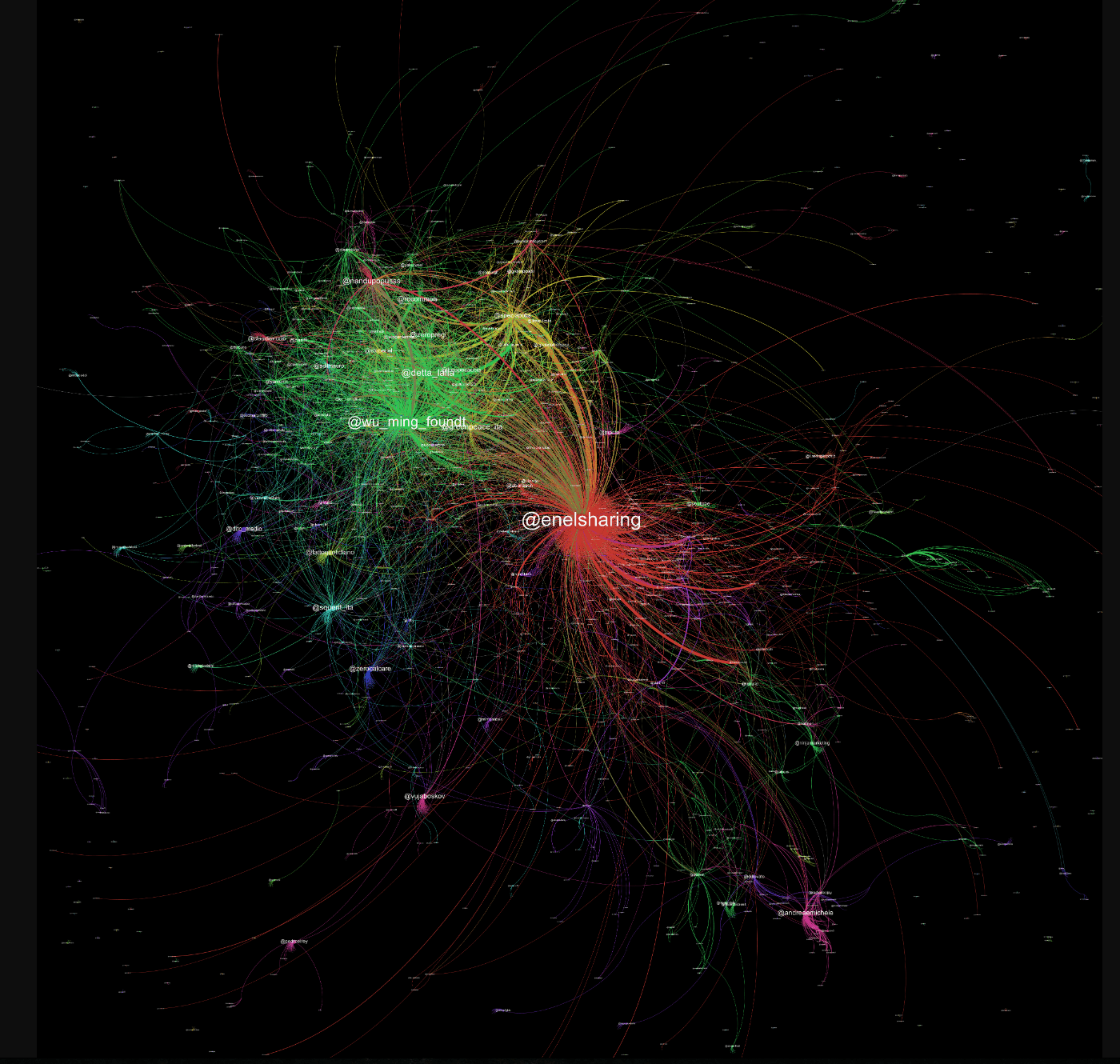

A tenere i fili di quello che viene scritto – e delle reazioni a tratti scomposte del management Enel – è soprattutto @Detta_Lalla, solo che Storify non c’è più e quindi ecc. ecc.

Nel leggere alcune delle storie di #Guerrieri, Lalla riscontra toni forzati ed è la prima a sospettare che di autentico ci sia poco. Stretto giro di verifiche, e spunta lo zampino di Zzub.

ZZub è un marchio di proprietà di Eikon Strategic Consulting. Si presenta come «community di consumatori attivi e consapevoli che amano esprimere opinioni online su prodotti e servizi, condividere l’esperienza d’uso con la propria rete di conoscenze e avere un rapporto diretto con i brand». Tale rapporto diretto, il più delle volte, consiste nell’avere prodotti gratis e in anteprima. In teoria non c’è alcun obbligo di parlarne bene, ma se ne parli bene e dimostri di averlo fatto guadagni dei punti, i quali, come scrive una zzuber, «vanno a formare il nostro karma: più punti abbiamo, più probabilità ci sono di essere invitati alle future campagne!».

Ecco la differenza: mentre le storie raccontate nella controcampagna sono storie di lotta vere, quelle della campagna sono storie di “lotta” farlocche o mezze farlocche scritte dietro un incentivo, per quanto «non monetario» (ma certamente mercantile). Per approfondimenti su questo aspetto, si legga la dettagliata analisi di Matteo G. P. Flora. Qui ne riportiamo solo le conclusioni:

«Se, quindi, lo scopo della campagna era quello di generare awareness tramite Twitter, direi che il risultato non solamente non è stato raggiunto, ma che nella fattualità delle numeriche i vincitori incontrastati sono stati i fautori della contro-campagna. Il discredito portato a Enel è sicuramente superiore del valore generato da Twitter.

Se lo scopo finale era, invece, quello di raccogliere “storie reali” come dichiarato da Cirullo rimane da capire quanto “reali” possiamo considerare delle storie così fortemente incentivate, ricordandoci però che la letteratura scientifica lega non proprio positivamente la correlazione tra “spontaneità” e “incentivo non monetario”.»

Collisione di mondi. Lo scontro su Twitter tra la campagna (in rosso) e la controcampagna (in verde). Infografica di Matteo G. P. Flora, 30 settembre 2013. Clicca per vederla in alta definizione.

La campagna #Guerrieri dimostra però che l’ingiunzione a raccontarsi non rimarrà prerogativa di Facebook. Facebook non fa che amplificare e distorcere ulteriormente una tendenza già in atto da tempo, quella del consumismo personalizzato: dimmi chi sei e ti dirò cosa desideri. Il cosiddetto «marketing 2.0» è tutto basato sul «raccontami la tua storia». Il dirottamento di #Guerrieri dimostra che ci sono resistenze, che almeno su Twitter la trippa per gatti è ancora poca… Ma è solo questione di tempo.

Intanto, grazie alla campagna su Twitter entriamo in contatto con l’associazione Re:Common. Dalla collaborazione con loro nascerà, tra le altre cose, il progetto GODIImenti.

4c. #Tifiamoasteroide

Torniamo indietro di qualche mese. Il 30 aprile 2013 si insedia in Italia il governo delle «larghe intese», meglio ricordato come «governo Letta». Centrodestra e centrosinistra insieme, alla buon’ora in modo aperto ed esplicito, ché tanto hanno sempre avuto più o meno lo stesso programma ed erano in maggioranza insieme da fine 2011, in appoggio alla macelleria sociale del governo Monti.

L’esecutivo guidato da Letta è annunciato come «governo di scopo»: facciamo alcune urgenti «riforme» che «ci chiede l’Europa», poi si vedrà. Nella tarda primavera, però, il premier avanza l’ipotesi di una durata più lunga. Per questo, il 6 giugno 2013, verso l’una di notte, Alberto Biraghi scrive un tweet fatidico:

«Il governo per le riforme con fascisti e mafiosi che dura tutta la legislatura? Serve un meteorite che li annienti.»

La mattina, leggendolo, ci viene un’idea e rilanciamo:

«Compagn*, scatta il contest: scrivete racconti di fantascienza dove un grande meteorite colpisce il governo Letta, e facciamo il free ebook!»

E nel tweet successivo:

«Nominiamo ufficialmente e a sua insaputa @maurovanetti collettore dei racconti per l’ebook #tifiamoasteroide».

Il titolo è scelto: per pura eufonia il meteorite diviene asteroide, ed è il debutto di un hashtag che avrà fortuna.

A breve giro, stabiliamo una scadenza di consegna – le 16:00 di domenica 16 giugno 2013 – e stavolta è Mauro a proporre una contrainte: tutti i racconti dovranno avere lo stesso finale. Questo:

«Dopo il boato assordante, con le orecchie che fischiavano, sentivamo ancora quella musica.

Dove fino a un istante prima si trovava Enrico Letta, capo del governo di larghe intese, si apriva una spaventosa voragine. Dall’enorme cratere si levavano nubi di fumo nero.»

Mauro si mette al lavoro e… viene sommerso di racconti. Nelle prime 72 ore, gliene arrivano ben trentasette. Alla scadenza, sono un centinaio tondo tondo. Tutta gente mossa dall’amore per il governo e il suo premier.

Nel frattempo, su Twitter, l’hashtag #tifiamoasteroide ha trasceso l’operazione editoriale: impazza nelle TL, e per anni verrà usato come sfogo, auspicio, sberleffo, commento a ogni nefandezza del potere, ma anche esorcismo contro l’apocalisse. Una community lasca ma perseverante continuerà a tener d’occhio i bollettini sui passaggi di asteroidi vicino alla Terra, e a condividere le notizie di “mancata per un pelo”.

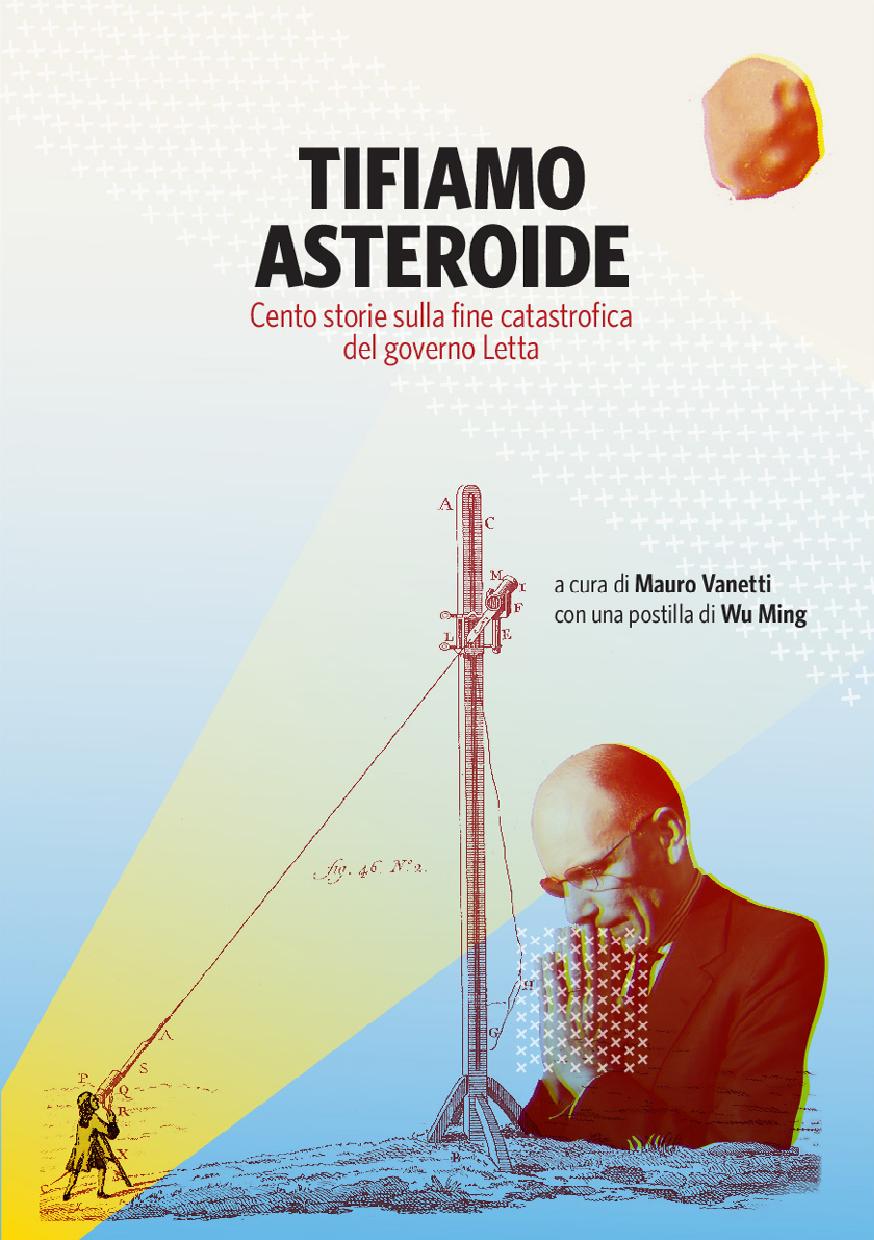

Ci vogliono due mesi di editing e impaginazione, e finalmente rilasciamo Tifiamo asteroide. Cento racconti sulla fine catastrofica del governo Letta, con un’introduzione di Mauro e una postilla nostra, in tempo per la Notte di San Lorenzo, 10 agosto 2013.

Complice, forse, la stagione di slow news, ne parlano diversi giornali: Repubblica (pagine bolognesi e pagine politiche nazionali), Il Fatto Quotidiano, Il Manifesto…

Nelle prime 24 ore, Tifiamo asteroide viene scaricato 65.764 volte in pdf e 4602 in epub. Di quest’exploit scrive perfino Il Sole 24 Ore.

La formula «Tifiamo…» ispirerà altri due progetti di scrittura collettiva coordinati tra Giap e Twitter: Tifiamo 4. 34 fotoracconti sull’acqua e Tifiamo ScaRamouche. Storie di guerra di classe scaturite da L’Armata dei Sonnambuli.

Il governo Letta finirà nel febbraio 2014. Passerà alla storia solo come prius logico e antropologico del governo Renzi: a un premier del PD ex-giovane democristiano ne succede un altro; alle larghe intese tra PD e Berlusconi segue il «patto del Nazzareno» tra PD e Berlusconi; le «riforme» sempre da fare – cioè le controriforme, i tagli al welfare, l’«austerity», più laissez-faire cementizio ecc. – rimangono le stesse.

Tanto che nel novembre 2014 Giuseppe «Nexus» Gatti lascia su Giap questo commento:

«Quando mi hanno chiesto di usare #TifiamoAsteroide per un reading, ho detto: basta sostituire “Letta” con “Renzi”. E funziona benissimo.»

Quanto a noi, al governo Renzi stiamo già dedicando un altro progetto: #Renziscappa.

4d. #Renziscappa

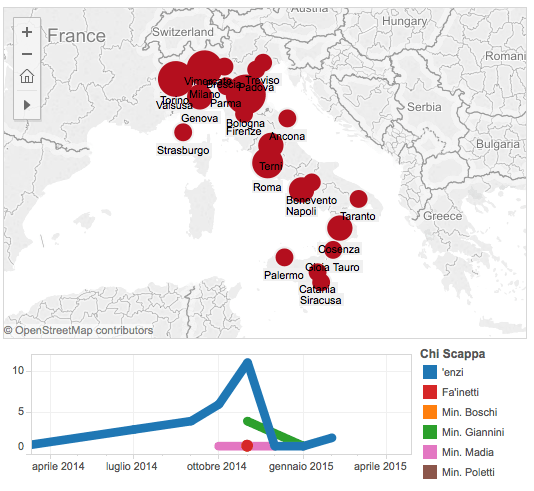

L’hashtag #Renziscappa non siamo noi a coniarlo, ma certamente siamo noi a lanciarlo. Quando @danffi ce lo segnala, il 4 novembre 2014, è stato usato solo 7 volte – sì, sette volte: cinque dita più due dell’altra mano – in circa sei mesi. Il primo utilizzo risale al 26 febbraio.

Quando lo lanciamo per mappare le fughe di Renzi – cioè i pacchi che il premier tira in giro per l’Italia per schivare contestazioni –, l’hashtag prende subito piede: da quel momento lo useranno migliaia di persone.

Raccontare l’avvio del progetto non è difficile, basta citare da un articolo del Fatto Quotidiano uscito il 14/11/2014 e intitolato «#Renziscappa, gli scrittori di Wu Ming raccontano tutte le fughe del premier»:

«Prima l’hashtag #Renziscappa, poi la mappa interattiva on line con tutti i luoghi, motivi e frequenza con cui l’attuale premier fugge dagli incontri ufficiali in cui è atteso.

L’idea è nata sul profilo Twitter dei Wu Ming il 4 novembre scorso, quando retwittando l’hasthag giratogli da un altro utente, @danffi, il collettivo di scrittura bolognese ha cominciato ad enumerare date, città e giorni in cui Renzi è letteralmente fuggito dall’incontro pubblico previsto. “Perché quando il gioco si fa duro lui scompare, tira pacchi, se la svigna, delega ad altri, tace. Riappare su Twitter gradasso e maldestro”, scrivono i Wu Ming partendo dalla fuga di quel giorno, quella di Bagnoli per presentare il decreto Sblocca Italia, annullata in extremis quando erano già state organizzate proteste dei comitati civici dell’area occidentale.

[…] Ma è solo l’inizio di un elenco di fuggifuggi […] “Summit di #Torino, luglio 2014: disdetto in extremis. Visita in Val Susa, settembre 2014: pacco all’ultimo minuto […] Accoglienza imprevista a #Brescia: via di corsa”, “Ottobre 2014: paura fischi, #Renziscappa dall’alluvione di #Genova… e i fischi li becca a #Bergamo”, “#Treviso, febbraio 2014: #Renziscappa dall’uscita posteriore del Municipio”.

[…] In poche ore l’hashtag#Renziscappa si moltiplica in rete tanto che il materiale viene sistematizzato definitivamente in una mappa interattiva che mostra una cartina dell’Italia con dei cerchi blu [poi diventarono rossi, N.d.R.] sulle singole città teatro di fughe che via via si ampliano a seconda di quante il presidente del consiglio ne ha effettuate, se c’è stata contestazione, il motivo del “pacco” e da quale soggetto il premier è fuggito.

[…] “[Il renzismo] mostra crepe perché in questi giorni ha avuto a che fare direttamente col conflitto sociale, stress test a cui non era preparato”, scrivono gli scrittori come possibile giustificazione alla fuga sempre dal loro profilo Twitter […]»

L’informazione ufficiale tiene separati i singoli episodi (le volte che ne parla), evitando in ogni modo di unire i puntini. L’idea è: uniamoli noi. Usiamo un hashtag per ricomporre il quadro, per rendere visibili quegli episodi come momenti di un unico fenomeno.

La mappa interattiva la crea @figuredisfondo, che la correda con vari grafici e non si limita a mappare le fughe di Renzi ma anche quelle dei suoi ministri, sodali e stretti collaboratori, come Maria Elena Boschi, Giuliano Poletti, Marianna Madia… E Oscar Farinetti, che nel 2014 è ancora un poster boy del renzismo nel mondo dell’impresa.

Il 21 novembre, a Bologna, durante le proteste per una visita di Renzi in città, appare lo striscione «#RENZISCAPPA TOUR». Sono tempi in cui non è ancora così comune vedere un hashtag su uno striscione. La rete e la strada.

Nelle settimane seguenti, il numero delle contestazioni e dei pacchi tirati continua ad aumentare. Ben presto Renzi non è più in grado di parlare in alcun luogo all’aperto. Cosa che, per un capo di governo, ci pare senza precedenti.

A dicembre la mappa – pois rossi su sfondo bianco – somiglia sempre più alla Pimpa, così su Twitter lanciamo #avatarpimpa, proponendo alla comunità di mettersi come immagine del profilo il personaggio di Altan. Per qualche giorno la simpatica cana scorrazza nelle timeline, arf! arf!

In questa circostanza il disegnatore Alessandro Caligaris, già nostro complice in precedenti sortite, dona alla campagna un paio di disegni. Qui ne riproponiamo uno: Armando che aizza la Pimpa contro Renzi.

Alessandro ci lascerà il 30 ottobre 2018 a soli 37 anni. A lui verrà dedicato La macchina del vento di Wu Ming 1.

Ormai Renzi può fare comparsate solo al chiuso, in teatri o sale congressi, davanti a pubblici selezionati. Le volte in cui riesce a parlare all’aperto, lo fa dietro fittissime schiere di celerini, che spesso manganellano i contestatori. Come avviene il 3 maggio alla Festa dell’Unità di Bologna, dove rimangono ferite tre persone, in particolare un’insegnante, a cui viene spezzato un braccio. Diventa virale una foto che la mostra bloccata a terra, dolorante, ai piedi di un celerino. La porterà via un’ambulanza.

Negli ultimi giorni di luglio fa notizia un’altra Festa dell’Unità: quella di Roma, disertata da Renzi all’ultimo minuto. Niente comizio di chiusura, per paura di eventuali fischi. Noi ospitiamo su Giap una riflessione di Christian Raimo che si conclude così:

«Non si capisce se sia una strategia comunicativa o l’assecondare un lato caratteriale allergico al conflitto. Quel che è certo però è che c’è molto di antidemocratico in tutto questo. Oltre a mostrare una debolezza che non riguarda più la sua persona soltanto ma anche il suo ruolo.

Un leader deve rispondere del suo operato, deve sapere affrontare le contestazioni, deve saper rispondere alle critiche, e deve saperlo fare anche in piazza. Non solo in modo unidirezionale, attraverso Twitter, le newsletter e la stampa a lui favorevole.»

La nostra impressione è che, tra la crisi post-2008, la fine della “Seconda Repubblica” e il crescente parossismo della consumer culture, il ciclo di logoramento del politicante usa-e-getta si sia fatto più rapido, e la qualità del prodotto più scarsa. Lo abbiamo scritto su Twitter già a novembre, definendo il renzismo «marcio».

Solo che alla disfatta referendaria del dicembre 2016 mancano ancora due anni, e i fan di Renzi vivono in una filter bubble, avulsi da qualunque conflitto reale. Ottusi e brevimiranti, dicono che #Renziscappa è un’idiozia, che a contestare sono «solo quattro gatti» ecc. Fidandosi dei sondaggisti e di una cronaca politica autoreferenziale, credono Renzi fortissimo e destinato a governare molto a lungo. «Alle Europee ha preso il 40%», ripetono, senza rendersi conto che il dato era dopato dall’astensione, che contro Renzi e le sue «riforme» sta montando un rancore trasversale, che il loro beniamino sta andando a spataccarsi contro un muro.

Nel mentre, @figuredisfondo supera se stesso, producendo una bellissima storymap di #Renziscappa, quasi un webdocumentario che mette in fila – con descrizioni, foto e video – i pacchi tirati da Renzi e dai suoi, le piazze disertate, le fughe dalla gattaiola per evitare incontri sgraditi.

Renzi arriva al referendum costituzionale dopo aver collezionato ben 132 punti rossi sulla mappa.

E perde malamente.

E scappa.

N.B. Per analogia, da #Renziscappa è derivato #Salviniscappa. La sua primissima apparizione è datata 8 novembre 2014.

4e. Inchieste: #LaparolaconlaF e «CasaP(oun)D»

Il 20 gennaio 2015 leggiamo un titolo di Repubblica nel quale l’antifascista cremonese Emilio Visigalli risulta essere stato aggredito non da cinquanta fascisti ma da cinquanta «estremisti di Casapound». Viene da pensare che esistano «moderati di Casapound»… Al volo twittiamo:

«La parola proibita inizia con F. Non si può dire né scrivere. Se si usa il nome tocca ammettere che esiste la cosa.»

Da quel momento l’espressione «la parola con la F» – ironico calco dall’inglese «the F word», cioè Fuck – è usata da diversi commentatori per riferirsi al termine “maledetto”, quello che giornali, tv ed esponenti politici nascondono a forza di eufemismi, perifrasi e stratagemmi vari. Nell’informazione italiana gli squadristi diventano «balordi», «tifosi» o «movida violenta», le aggressioni fasciste sono «risse», gli atti di intimidazione razzista sono «bravate», i tentativi di pogrom sono azioni di «cittadini esasperati» ecc.

Amedeo Mancini, che ha ucciso a cazzotti Emmanuel Chidi Namdi ed era un noto frequentatore di Casapound, è sempre chiamato «ultrà della Fermana». E Gianluca Casseri, autore della strage di Piazza Dalmazia a Firenze, ideologo di ultradestra e anche lui frequentatore di Casapound? Soltanto un pazzo solitario. Nel 2011 sul suo raid omicida si sono scritti centinaia di articoli, e praticamente in nessuno era chiamato «fascista».

Nell’aprile 2017, in collaborazione con Selene Pascarella, lanciamo l’hashtag #laparolaconlaF. Serve a segnalare e raccogliere esempi di giravolte, piroette e acrobazie eseguite dai media pur di non chiamare «fascisti» i fascisti. Perché c’è del virtuosismo: in un’occasione, pur di non chiamare «fascisti» due fascisti, Repubblica-Bologna li chiama «Bonnie e Clyde».

In Italia la narrazione mainstream è sempre stata quella degli «opposti estremismi», ma a partire dagli anni Novanta le cose sono peggiorate. Si sono sdoganati spezzoni di «postfascismo» sempre meno «post» e sempre più fascismo: prima quelli che han fatto la presunta «Svolta di Fiuggi» (AN); poi quelli che l’hanno fatta ma si sono pentiti (Fratelli d’Italia); infine, quelli che nemmeno l’hanno fatta (Casapound et similia). Intanto la Lega, che già era un partito pervaso di razzismo, nel passaggio dall’era Bossi all’era Salvini si rivela sempre più esplicitamente di estrema destra.

Mentre accade tutto questo, il centrosinistra prima e il PD poi si baloccano con idee paracule e tossiche come la «memoria condivisa», cedimento culturale che apre un fontanazzo dopo l’altro nel malconcio «argine antifascista», e hai voglia a correre di qua e di là per metterci sopra sacchi di sabbia, siamo in pochi!

Lungo quasi tutto lo spettro dell’offerta mediatica e politica, il linguaggio si adegua a quello che Sergio Luzzatto ha chiamato «nuovo senso comune post-antifascista». Chi segnala il ricorrere di imboscate, pestaggi e scorribande neofasciste è trattato con fastidio e sarcasmo, si sente dire che il suo è «antifascismo in assenza di fascismo» – perché «il fascismo è finito nel 1945!» – e si becca citazioni a raffica – decontestualizzate o del tutto fake – di Voltaire, Churchill, Flaiano, Pasolini…

Il lancio dell’hashtag #LaparolaconlaF aiuta Selene a scrivere un’inchiesta che riteniamo cruciale. Esce su Giap il 24 aprile col titolo: «Il format con la F. L’omicidio di #Alatri e la violenza fascista che i media preferiscono ignorare».

Al centro della trattazione c’è uno dei più recenti episodi di “negazionismo”: intorno alla morte del giovane Emanuele Morganti – pestato a sangue la sera del 24 marzo di fronte al club Mirò di Alatri, provincia di Frosinone – sono vistose le tracce di subcultura fascista, in una variante borderline a cavallo tra violenza nera e fascinazione per il crimine organizzato. Sono vistose, eppure sono apparse nelle cronache solo a sprazzi, per esser quasi subito rimosse dal quadro. Reinserendole, esplorandole e collegandole ad altri fatti messi in fila grazie a #LaparolaconlaF, Selene scrive un pezzo a tutt’oggi fondamentale, uno dei più intensi mai apparsi su questo blog.

A dicembre dello stesso anno, mentre si avvicinano le elezioni politiche del 2018, chi appoggia il bigio governo Gentiloni ha bisogno di una “causa” che scaldi i cuori infreddoliti. Quando, nel giro di pochi giorni, Veneto Fronte Skinhead irrompe in un’assemblea antirazzista a Como e Forza Nuova fa un presidio con fumogeni sotto la sede romana di Repubblica/Espresso, all’improvviso scompare ogni pudore o reticenza: ecco comparire, come per magia, la parola con la F.

A ‘sto punto ce lo tirano proprio fuori dai polpastrelli, il pezzo che pubblichiamo su Giap col titolo: «Toh, i fascisti! Tra allarmi tardivi e inviti all’ammucchiata, con le elezioni dietro l’angolo».

⁂

In quell’articolo, tra le altre cose, ricordiamo alcuni dei (numerosi) episodi di collaborazione, concordia e corrispondenza d’amorosi sensi tra esponenti del PD anche illustri – politici e amministratori di rilievo – e neofascisti di CPI, Forza Nuova e Lealtà Azione (più qualche cane sciolto). Ospitate reciproche, cerimonie fatte insieme, aperitivi, selfie con abbracci e sorrisi, sale concesse da sindaci PD per eventi antisemiti…

Calembour e immagine non sono nostri, ma non ricordiamo più dove li trovammo. Fatevi avanti e vi metteremo nei creditz.

Su questo fenomeno, insieme al gruppo di lavoro Nicoletta Bourbaki, curiamo da tempo un’ampia rassegna intitolata «CasaP(oun)D», anche in questo caso grazie a Twitter e a una vasta comunità di persone. Abbiamo cominciato raccogliendo notizie in un lunghissimo thread su Twitter, poi abbiamo fatto uno storify linkato da Giap. Ci siamo già fatti capire: anche in questo caso, la morte di Storify fa perdere una bella fetta di informazione.

Avendo tempo, la rassegna si potrebbe ricostruire: quasi ogni suo elemento è ancora disponibile. Molte storie erano uscite sui giornali. Purtroppo, però, c’erano anche nostri testi di accompagnamento, con brevi riflessioni sulla «memoria condivisa», su cos’è stato il renzismo e quant’altro. Quelle parti andrebbero riscritte da capo.

Ad ogni modo, anche senza la rassegna, c’è un sacco di materiale facilmente segnalabile. L’inchiesta, durata un paio d’anni, è stata ripresa su alcuni giornali, ha generato interviste e discussioni, è stata integrata da commenti in giro per la rete…

■ Il 31 agosto 2017 Radio Popolare intervista Wu Ming 1 su «CasaP(ound)D», mettendogli di fronte un imbarazzato Emanuele Fiano. All’inizio del programma, Chiara Ronzani legge una sfilza di episodi tratta dallo storify.

–

■ La radio ci contatta perché abbiamo appena creato grattacapi al PD nazionale, facendo notare che il PD abruzzese ha qualche problema. Certi suoi amministratori, infatti, risultano in amichevoli rapporti con Forza Nuova e con un gruppo neonazi chiamato “Nuove Sintesi”.

Siamo partiti da un episodio accaduto a Nereto, nel teramano, poi abbiamo allargato il raggio e scoperto che l’affaire è più grosso e la situazione più incancrenita. Citiamo da un nostro post di approfondimento:

«Nuove Sintesi e Forza Nuova hanno ottenuto più volte pure la sala consiliare del comune limitrofo, Bellante, anch’esso amministrato dal PD. Si trovano parecchie delibere di concessione dal 2015 a oggi – ecco le 8 dell’ultimo anno – per iniziative nettamente caratterizzate (basta vedere certe locandine). Nella sala consiliare si sono presentati saggi con titoli come “Logiche olocaustiche. I protocolli dei Savi Anziani goym”.

Si trova addirittura una foto di gruppo risalente al 2012: sindaco e assessora alla cultura in posa, sorridenti, accanto ai neofascisti.»

Foto di gruppo risalente al 2012: sindaco e assessora alla cultura del comune di Bellante (TE) in posa, sorridenti, accanto a esponenti di Forza Nuova e dell’associazione Nuove Sintesi, oggi parte del network neonazista Lealtà Azione. Il luogo è la sala del consiglio comunale, più volte concessa ai neofascisti per una loro iniziativa.

■ Una delle parti più apprezzate di Giap è il box «Hanno detto di noi». Scorrendo il pot-pourri di frasi gentili sul nostro conto, si trova un’intemerata dell’oggi ex-sindaco di Predappio Giorgio Frassineti (PD). Frassineti, gradito ospite a un convegno co-organizzato da due associazioni del network Lealtà Azione, non ha gradito il fatto che ce ne siamo accorti e abbiamo fatto uscire la notizia.

■ All’inchiesta «CasaP(oun)D» dedica un articolo panoramico anche il settimanale Left.

■ Nonostante il PD, per fare opposizione al governo «gialloverde», ricorra a una retorica blandamente antifascista, nel 2018 l’andazzo prosegue. In ottobre segnaliamo su Twitter che Gero Grassi, ex-deputato PD e membro della segreteria nazionale del partito, è stato ospite di Casapound Piacenza il 29 settembre. Il giorno dopo, a Roma, il PD ha manifestato «contro tutti i fascismi».

Passano pochi giorni ed Ermete Realacci, ex-deputato PD e presidente onorario di Legambiente, è relatore a un convegno organizzato a Roma da Casapound.

«CasaP(oun)D» è un’inchiesta che senza Twitter non sarebbe esistita. Tutto materiale reperito e segnalato dalla community. Ma in questo periodo noi stiamo già annaspando. Usare Twitter ci costa sempre più fatica.

5. Stare su Twitter? La lunga crisi

5a. Twitter cambia a colpi di default power

Nel corso degli anni Dieci Twitter cambia gradualmente. O meglio, cambia a scossoni, ma inavvertiti dai più. Uno sciame sismico reso normale dal default power. Come scrive il gruppo di ricerca Ippolita, quest’ultimo è

«il potere di cambiare la vita online di milioni di utenti cambiando pochi parametri […] Al prossimo login, il nostro profilo online potrebbe essere molto diverso da come lo conosciamo: un po’ come se, rientrando a casa, scoprissimo che l’arredamento è cambiato, le cose non stanno più al loro posto. Questo è il presupposto che dovremmo sempre tenere presente quando parliamo di reti di massa: nessuno di noi vuole essere parte della massa, ma quando usiamo queste reti, siamo la massa. E la massa è soggetta al default power.»

Dick Costolo

Nel settembre 2009 Dick Costolo diventa direttore generale di Twitter. Costolo ha lavorato a Google, e il modello di business che ha in mente per Twitter è in buona sostanza quello che ha fatto le fortune dell’azienda di Mountain View: pubblicità personalizzata e “micropersonalizzata” grazie al data mining.

Per far passare del tutto quel modello, Costolo dovrebbe essere il CEO, l’amministratore delegato, mentre è “solo” il COO, Chief Operating Officer. In questa fase, il CEO di Twitter è il già citato Evan Williams. Ad ogni modo, già dalla sua posizione Costolo inizia a smuovere le acque. Anzi, a scaldarle.

A partire dal marzo 2010, è possibile aggiungere ai propri tweet la geolocalizzazione. Che è di dubbia utilità per chi scrive, ma è preziosa per il data mining.

Nell’aprile 2010 Twitter compra il già citato Tweetie, client creato dal poco più che ventenne Loren Brichter. Brichter è l’inventore della funzione pull-to-refresh [Fai scorrere per aggiornare], che Twitter aggiunge alla propria app mobile ufficiale.

Le conseguenze a lungo termine saranno enormi: il gesto del pull-to-refresh è lo stesso del giocatore che aziona la slot machine, è pura gamification. Il segreto sta nella «ricompensa variabile intermittente»: quando muovo il dito per aggiornare, non so cosa apparirà sullo schermo. Potrebbe essere roba noiosa, insignificante, oppure una novità eccitante. È questo non-sapere, questa curiosità a tenermi agganciato, a dare dipendenza. Intervistato dal Guardian nel 2017, Brichter si dirà

«perplesso per la longevità [del pull-to-refresh]. In un’era di notifiche push, le app possono aggiornare il contenuto in automatico, senza che l’utente debba far niente […] Invece sembra avere una funzione psicologica: dopotutto, le slot machine sarebbero meno intossicanti se i giocatori non tirassero la leva di persona. Brichter preferisce un altro paragone: è come il ridondante tasto “Close door” in alcuni ascensori le cui porte si chiudono da sole. “Alla gente piace pigiarlo” […] “Il pull-to-refresh dà dipendenza. Twitter dà dipendenza. Non va bene. Quando ci lavoravo sopra, non ero abbastanza maturo per rifletterci sopra. Non dico di essere maturo oggi, ma un po’ più di allora sì, e mi rammarico per i lati negativi”.»

Il 14 settembre 2010 un campione random di utenti si trova di fronte una nuova interfaccia, che l’azienda chiama «New Twitter». Non è solo una questione estetica ed ergonomica, ci sono svariate nuove funzioni. Ad esempio, puoi vedere foto e video direttamente nel tweet che li linka. Prima vedevi un URL di Twitpic o di YouTube, e dovevi cliccarlo. Dopo il test, «New Twitter» diventa la nuova interfaccia.

Nell’ottobre 2010, Dick Costolo diventa amministratore delegato. Lo stesso mese, Twitter comincia a proporre agli utenti i «promoted accounts».

Dal maggio 2011 si possono caricare i video direttamente su Twitter. È stato avviato, all’insaputa della maggior parte degli utenti, un processo di centralizzazione e monetizzazione della piattaforma.

In che senso centralizzazione? Nel senso che occorre una stretta: basta coi client esterni, con l’accesso all’API da parte di smanettoni terzi. Bisogna riportare tutto sulla piattaforma, perché è lì che vanno visualizzati gli annunci pubblicitari, lì che va implementata l’estrazione di dati.

Nel 2012 Twitter “congela” la propria API per gli sviluppatori esterni. Vale a dire: non permetterà loro di accedere alle nuove funzioni che saranno via via introdotte. È un modo di scoraggiare la community, che infatti, frustrata, pian piano si dilegua. Svariate app terze legate a Twitter moriranno di morte più o meno lenta, come Twitpic nel 2014.

Nell’agosto 2013 viene introdotta la linea verticale azzurra che connette i tweet evidenziando le conversazioni. Il messaggio è chiaro: non è più come una volta, ormai Twitter è un forum, discutete. Il mezzo si fa sempre meno estroflesso, ogni decisione è imposta in un’ottica avvolgente e cooptante.

Nell’ottobre 2013 un nuovo annuncio: le timeline saranno «more visual», maggiormente incentrate su foto e anteprime di video.

Il 7 novembre 2013, Twitter esordisce come società quotata in borsa. Quel giorno, Dorsey e Williams diventano miliardari.

Alla fine di agosto del 2014 l’annuncio più clamoroso: la timeline di ciascun utente non sarà più disposta in ordine meramente cronologico, com’è stato dall’inizio, ma in ordine «algoritmico», cioè filtrato e personalizzato, ufficialmente «to increase the relevance for users».

Nel marzo 2015, ancora default power: la stellina dei «Preferiti», che l’utente poteva usare in almeno due modi – segno d’apprezzamento o semplice segnalibro – viene sostituita da un cuoricino rosso, chiamato esplicitamente «like»: «We’ll be calling them likes». In realtà, è addirittura un «love», è ancora più connotato.

Nel marzo 2015, ancora default power: la stellina dei «Preferiti», che l’utente poteva usare in almeno due modi – segno d’apprezzamento o semplice segnalibro – viene sostituita da un cuoricino rosso, chiamato esplicitamente «like»: «We’ll be calling them likes». In realtà, è addirittura un «love», è ancora più connotato.

In una sorta di excusatio non petita, Twitter dichiara: «puoi dire molte cose con un cuore». Ma l’impoverimento semantico è evidente. In linea di principio nulla impedisce di usare il cuore come segnalibro, ma chi viene “cuorato” non potrà che interpretarlo come un like.

Gran buridone, proteste diffuse. La risposta «keep star» vince ogni sondaggio sulla piattaforma. Moltissimi utenti denunciano la «facebookizzazione» e dichiarano che non useranno mai la nuova feature. Ma col tempo si abitueranno.

Il termine «facebookizzazione» genera un paradosso, perché è stato Facebook a copiare molte features da Twitter: gli hashtag, per dirne una sola. Ora la direzione sembra essersi invertita.

E il “bello” è che tutto ciò non si dimostra nemmeno redditizio. Forse c’è qualcosa nell’architettura di Twitter, nel suo nocciolo concettuale, che resiste alla monetizzazione, perché le cose non vanno granché bene. Costolo subisce pressioni dagli azionisti, entra in conflitto con il resto del consiglio d’amministrazione, e nel giugno 2015 rassegna le dimissioni. Al suo posto rientra Dorsey, che però, almeno per il momento, non imprime alcuna svolta. Le implementazioni procedono nel solco di prima.

Nel novembre 2017, un nuovo shock: si passa da 140 a 280 caratteri, sempre per rendere più agevole il discutere. Ma su Twitter discutere non sarà mai agevole. L’irruenza e la caoticità del flusso non possono che rendere ogni discussione ricorsiva, vale a dire: continua ad arrivare nuova gente, ripercorrere thread lunghi e ramificati è una rottura di balle, perciò si interviene senza aver letto, costringendo chi stava discutendo a ripetere le premesse, col risultato che si resta tutti bloccati sull’ABC. È una danza immobile.

Anche quando cerchi di costruire con pazienza un thread, molti replicano prima che il filo abbia terminato di dipanarsi, spezzando la continuità del discorso, creando una sottodiscussione basata su una premessa incompleta, pregiudicando la comprensione del ragionamento per chi usa quell’entry point. Oppure, anche a thread già completato, si legge solo il primo tweet e si parte per la tangente. Più o meno come su Facebook.

Chris Wetherell

Anche la condivisione si fa sempre più compulsiva e frettolosa. E qui si affaccia un altro “pentito”, Chris Wetherell. Faceva parte del team che creò il bottone del Retweet. L’articolo di Buzzfeed che riporta la sua autocritica contiene anche molte scempiaggini snob e luogocomunismi, roba da Augias o Michele Serra, ma non c’è troppo da scavare per trovare il punto della questione:

«Dovendo copiare e incollare, la gente dava un’occhiata a quello che condivideva, e ci pensava sopra, almeno per un momento. Quando arrivò il bottone Retweet, quell’attrito diminuì. L’impulso scavalcò quel livello minimo di riflessione che prima era parte del condividere.»

Con la fretta fottuta, ovviamente, aumentano le incomprensioni e aumenta l’hate speech, fomentato da Trump in giù. Perché in questa merda Trump ci sguazza. E se persino il politico più potente della terra non è altro che un troll di Twitter, perché dovrei comportarmi io in modo responsabile?

È così che, nel periodo 2016-2018, Twitter – anche in questo accomunato a Facebook – subisce sempre più critiche per l’incapacità o non-volontà di sradicare dalla piattaforma notizie false e propaganda d’odio.

Nella twittersfera italiana un tale andazzo, rafforzato dall’egemonia televisiva di cui si parlava prima – cioè dal fatto che la community di Twitter si fa dettare l’agenda dalla tv mainstream, importando tutto ormai senza filtri, dal gossip più demente al «sovranismo» più nauseabondo –, un tale andazzo scatena ogni sorta di riterritorializzazioni identitarie. Accanto ai nomi di sempre più utonti appaiono bandiere nazionali: ecco il tricolore: 🇮🇹! Io sono questo, sono italiano, prima quelli come me! Con me o contro di me! Non basta un tricolore? Ne metto tre! 🇮🇹🇮🇹🇮🇹Anzi, ne metto sette! 🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹 Ma sì, fai vedere che abbondiamo! Abbondandis in abbondandum! Ah, sì? Allora io vi rispondo con la bandiera dell’UE! 🇪🇺 Io invece non voglio lasciare il tricolore ai sovranisti, metto quello e anche la bandiera dell’UE! 🇮🇹🇪🇺

Siamo ormai all’asilo Mariuccia, ma in versione Signore delle mosche.

Putrefazioni identitarie.

Nel 2019 lo stesso Jack Dorsey sembra rendersi conto che l’evoluzione di Twitter negli anni Dieci ha “snaturato” il mezzo e creato più problemi che vantaggi, e sembra correre tardivamente ai ripari, riaprendo l’API agli sviluppatori indipendenti e annunciando un futuro “ri-decentramento” di Twitter. Il progetto si chiama BlueSky. Riaprire la stalla dopo che i buoi sono morti asfissiati?

L’annuncio di Dorsey è accolto con scetticismo da chi si occupa di network decentrati.

⁂

E noi, nel frattempo?

Nel gennaio 2012 abbiamo un momento di sconforto e tentiamo di andarcene da Twitter, o meglio, di ridurre al minimo le interazioni.

Succede dopo l’affaire NoTav/#Bobbio, un’esplosione di isteria di massa contro i No Tav, basata su una notizia falsa diffusa senza la minima verifica: «i No Tav hanno profanato la memoria di Norberto Bobbio!!!1!!! Hanno scritto sui muri “BOBBIO SERVO”!!!1!»

Una vera e propria canea incitata per ore da due “influencer” dichiaratamente del PD: il torinese Enrico Sola aka @suzukimaruti e il romano Filippo Sensi aka @nomfup. Quest’ultimo ha esortato le masse indignate a mandare nei TT l’hashtag #Bobbio, per denunciare l’inaudita violenza No Tav.

Due anni dopo, Sensi diverrà portavoce di Renzi, e nel 2018 deputato del PD.

Un episodio che sembra “minore”, ma è una piccola pietra miliare nella storia dei social italiani, una delle prime “pagine nere” di Twitter.

Non siamo gli unici a notare che da qualche tempo la situazione su Twitter è peggiorata: sono aumentati i flame e c’è grande disponibilità al linciaggio. Su Giap riassumiamo l’ultima vicenda e facciamo alcune considerazioni:

«C’è chi ha detto che un social network come Twitter è solo lo specchio della società. La metafora ci sembra inappropriata: uno specchio non accelera la tendenza all’entropia della realtà che riflette. Con la sua forsennata, ansiogena pulsione all’immediatezza degli scambi, un mezzo come Twitter, se usato assecondandone in toto la logica anziché contrastandola con l’autodisciplina e la creatività, diventa peggiorativo della realtà che trova, ne amplifica i tratti più retrivi. Se la parola fugge in avanti prima che si formi il pensiero, se quel che conta è l’iper-velocità nel rispondere, fatalmente si tira fuori il peggio.»

L’idea è quella di usare Twitter solo per segnalare link, e spostare le interazioni su un’altra piattaforma di microblogging, Identi.ca. Ma, per varie ragioni, l’esperimento non funziona. Senza proclami, torniamo a interagire su Twitter.

Passano gli anni. Noi continuiamo a fare esperimenti, ma il default power impone le trasformazioni appena passate in rassegna. Su alcune riflettiamo, su altre no: ne capiremo l’impatto soltanto anni dopo.

Intanto, siamo sempre meno bravi. Meno bravi a resistere alla pressione, alla spinta inerziale degli algoritmi.

In parole povere, ci ritroviamo sempre più spesso a discutere direttamente su Twitter.

Il che, alla lunga, impoverisce Giap.

5b. La fine del circolo virtuoso tra Twitter e Giap

5b. La fine del circolo virtuoso tra Twitter e Giap

Ormai molti potenziali post rimangono in forma di thread su Twitter. Questi sono solo alcuni dell’ultimo anno:

■ La critica al “clicktivism” e all’operazione di marketing politico dietro l’hashtag renziano #Facciamorete.

■ Un’analisi delle dichiarazioni rese da Cesare Battisti il 23 e 24 marzo 2019, basata sulla lettura dei verbali dei due interrogatori. Thread preceduto da un altro dove ricapitolavamo e ribadivamo la nostra posizione sul caso Battisti, mai cambiata dal 2004.

■ I denti di Salvini. Riflessione sul mito dei «grandi comunicatori». Quei tweet vengono aggregati e proposti in forma più leggibile da Giulio Cavalli, ma potevano tranquillamente diventare un post di Giap.

■ Di un thread lungo e frastagliato sulla decontestualizzazione e demonizzazione di Piazzale Loreto, risalente al novembre 2018, ci eravamo addirittura scordati. Grazie ad Andrea Meloni per avercelo ricordato e averlo composto in un unico testo.

Seguire le nostre regole di sempre non basta più, i paletti vengono scalzati. I follower sono aumentati a dismisura, e se consideriamo che non ci interpellano solo i follower… Menzioni, menzioni, menzioni. Veniamo bombardati di menzioni.

Ci proviamo, a mettere paletti nuovi: nel 2018 imponiamo una stretta draconiana alle notifiche, ma nemmeno quello basta. Ci rendiamo conto che continuare a “spazzolare contropelo” la logica del mezzo equivarrebbe a ottenere risultati minimi col massimo sforzo. Continuare divorerebbe sempre più tempo ed energie.

Tempo ed energie che non abbiamo. Il nostro mestiere non è stare su Twitter. Noi siamo scrittori di libri. Scrittori di libri che girano per l’Italia, fanno presentazioni, conferenze, corsi, seminari. E hanno un blog che si chiama Giap. Un blog sul quale vogliono tornare a lavorare come meglio possono.

Non abbiamo mai voluto prendere un social media manager, un po’ perché non avremmo la pilla per pagarlo, ma soprattutto perché non avrebbe senso, non saremmo noi, nuèter, nuàltar, 我们.

Per tutto il 2019, il burnout è sempre dietro l’angolo.

A un certo punto, basta, decidiamo di staccare.

Perché l’amore è fortissimo, ma il corpo no.

♫ Sappiamo ingoiare tutti i malanni tutti gli sgarbi tutti i guai e i dolori e i vecchi rancori che arrugginiscono queste ossa fatte di gesso…

♫ L’amore è fortissimo sa sopportare occasioni mancate disperazione e offese e una lacrima che a volte s’infrange su questa terra dove passa un’onda…

♫ L’amore è fortissimo, il corpo no.

♫ L’amore è fortissimo, il corpo no.

♫ L’amore è fortissimo, il corpo no.

5c. L’ultima performance: Attacco psichico!

«Una ventina di secondi a caso di attacco psichico», 19 agosto 2019.

La nostra ultima performance è un addio e un seppuku, come ai tempi del Luther Blissett Project. È proprio a una vecchia tattica blissettiana che ci ispiriamo, e il 9 agosto parte l’«Attacco psichico con destinatario implicito». Per il momento, non lanciamo alcun hashtag.

Tutte e tutti hanno in mente chi sia, quel destinatario, ma approvano il tacito patto di non nominarlo. I riferimenti a quanto sta accadendo in Italia in quei giorni sono comprensibili senza bisogno di spiegazioni. Qualunque spiegazione rovinerebbe la performance.

Il 14 agosto, tweet dopo tweet, cominciamo a comporre un racconto. Inizia in medias res ed è narrato da un futuro imprecisato.

«Al sesto giorno di attacco psichico, per il destinatario implicito fu l’inizio della fine. Telepaticamente, tutte e tutti si spronarono a continuare. L’onda mentale crebbe.

Era la vigilia di Ferragosto, e nelle menti degli psychics apparve a grandi lettere una parola: BUON ANNO. – Ma sono due parole… – obiettò qualcuno. – Perché l’Uno diventa Due. – fu la risposta. L’onda mentale era squassante.

Il giorno dopo, l’onda mentale si era fatta ambiente. L’attacco psichico era l’andazzo delle cose, e tutte e tutti – volenti o nolenti – sembravano parteciparvi. Nondimeno, gli psychics si dissero (o meglio, si pensarono): – Continuiamo.»

Su Twitter c’è ormai più disgregazione che aggregazione, ma l’attacco psichico aggrega. Centinaia di persone, che in pochi giorni diventano migliaia, partecipano a un gioioso détournement di gran parte della cultura di massa (almeno) dell’ultimo secolo. Migliaia di immagini – solo qui ce n’è mezzo migliaio in un’unica schermata – trasformate in convogliatori di energia malevola accompagnano lo svolgersi di una farsesca crisi di governo.

«L’attacco psichico sembrava trascinare nel proprio flusso l’intera cultura; riemergevano dal passato segni, memorie, riferimenti; ogni cosa – il titolo di un libro o di un film, o il dettaglio di un quadro – suonava allusiva e diretta al bersaglio.

Ogni cosa era un nuovo possibile: appariva nel mondo ed esisteva come parte del flusso, conseguenza dell’onda mentale. Parole e gesti. La nuova fase sembrava coincidere con l’attacco psichico […]

Il destinatario implicito, che fino a una settimana prima tutti descrivevano come invincibile, era sempre più in difficoltà. Film, fumetti, serie tv, romanzi, videogame, ogni riferimento era percussivo e lo scuoteva. I pensieri degli psychics correvano verso la scena madre.»

Il 20 agosto, #attaccopsichico irrompe nei TT al primo posto.

A settembre, smettiamo di usare Twitter.

6. Per una cartografia della nostra presenza in rete / 2

6a. La rivoluzione innanzitutto e sempre

In questi tre mesi molte persone, incontrandoci, ci hanno detto: «Mi viene ancora da taggarvi», oppure: «Ho sempre l’istinto di chiedervi qualcosa»… «Automaticamente, vado ancora a vedere il vostro profilo»… «Devo ancora abituarmi a non trovarvi più lì»…

L’abbiamo presa lunga ma eccolo, il secondo motivo per cui tre mesi fa abbiamo staccato la spina e solo adesso stiamo spiegando il perché: occorreva spezzare la dipendenza nostra e altrui, il vecchio habit di trovarci su Twitter.

Tre mesi di riposo, meditazione e scrittura non sono poi tanti, prima di rendere pubblico il resoconto di una spedizione lunga un decennio. Specialmente se, giunti alla meta, avete visto un lago vorticoso pieno di occhi, occhi che sorvegliavano dati, e sulla via del ritorno, stanchissimi, non sapevate nemmeno più quanti eravate. Chi era la presenza in più che non risultava mai, che non trovava mai corpo? Un fakebot? Il Grande Altro?

Qualcuno ci ha chiesto: perché non chiudete l’account?

Perché sono dieci anni di lavoro. Se cancellassimo l’account, distruggeremmo un colossale, variegatissimo ipertesto creato da noi e da tutti quelli che hanno interagito con noi. I nostri tweet, esperimenti e racconti sparirebbero, spezzando migliaia di scambi, centinaia di discussioni. Discussioni che, per quanto apparentemente concluse, sono ancora in divenire: chiunque può trovarle e trarne qualcosa, anche solo un po’ di ispirazione.

E adesso, come si riconfigura la nostra presenza in rete?

Sarà un caso, ma ogni volta che ci siamo posti questa domanda, tutt’intorno c’era un bordello della madonna: manifestazioni, scioperi, rivolte, rivoluzioni…

■ Tra 1999 e 2001, mentre chiudevamo il Luther Blissett Project, rinunciavamo al nome col quale avevamo firmato Q, fondavamo Wu Ming, aprivamo il sito, inauguravamo la newsletter e lavoravamo a prolungare il solco del «romanzo neostorico italiano», mentre facevamo tutto questo si alzava una marea planetaria di lotte non tanto contro la globalizzazione – «no global» lo dicevano detrattori e gonzi – ma contro la governance neoliberista della globalizzazione. Contro il comando capitalistico, insomma. A Seattle si innescò una reazione a catena, e nel nostro piccolo pure noi ne fummo parte: nel 2000 a Bologna contro l’Ocse e a Praga contro il Fmi, nel 2001 a Québec contro l’Alca e a Genova contro il G8, nel 2002 a Firenze per il Forum Sociale Europeo, nel 2003 a Roma contro la guerra in Iraq…

30 novembre 1999, «The Battle of Seattle».

■ Tra 2009 e 2011, mentre chiudevamo la newsletter, cancellavamo un indirizzario di oltre 12.000 iscritt*, aprivamo questo blog, cominciavamo a fare esperimenti su Twitter, pigiavamo sull’acceleratore degli «oggetti narrativi non-identificati» e ci gettavamo nella scrittura de L’Armata dei Sonnambuli, mentre facevamo tutto questo, intorno c’erano l’Onda studentesca (che usava anche nostri libri come scudi), vaste lotte anti-austerity in Francia e Gran Bretagna, grandi scioperi in Wisconsin – i Dropkick Murphys ne scrissero l’inno ufficioso, Take ‘Em Down – e a catena vennero le primavere arabe, le «acampadas» del movimento 15-M in Spagna, Occupy Wall Street…

Madrid, 18 maggio 2011: «Acampada Sol».

Che nel mondo nordafricano e mediorientale stesse ribollendo qualcosa ce n’eravamo accorti con mesi d’anticipo, grazie alle segnalazioni di Alain Bertho, antropologo francese specializzato in sommosse. Il 3 gennaio 2011 scrivemmo su Giap che quello appena iniziato sarebbe stato un anno di rivolte. Quando poi le rivolte scoppiarono, e in troppi presero a raccontarle in chiave tecnoentusiasta e socialmediacentrica, ci mettemmo d’impegno a smontare tali narrazioni. Ad aprile, in un intervento alla Duke University, Wu Ming 2 disse: