I dipendenti FCA nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, foto di repertorio. Il 10 marzo 2020 sono scesi in sciopero spontaneo per strappare tutele contro il coronavirus.

di Wu Ming

[Deutsche Übersetzung hier]

Negli ultimi due mesi, la working class sembra avere riconquistato una visibilità sui media e una centralità nei discorsi che non aveva da molti anni. L’emergenza coronavirus ha riportato in auge questioni come le condizioni di lavoro, le nocività in fabbrica, il rapporto tra lavoro e salute, tra diritto del lavoro e medicina… La forma presa dal dibattito è stata quella della querelle su quali produzioni bloccare e quali no, quale voce si dovesse ascoltare di più, quali interessi dovessero prevalere.

Quali abbiano prevalso all’inizio diventa ogni giorno più chiaro: i catastrofici errori fatti nel gestire l’emergenza coronavirus in Lombardia – su tutti, non aver isolato la val Seriana – derivano in gran parte dall’aver anteposto le esigenze del padronato alla salute di lavoratori e cittadini. Tutt’intorno, nel mentre, si ricorreva al lockdown a macchia di leopardo e con continui riaggiustamenti, con piglio cialtrone e brancaleonesco.

E i lavoratori? Non pervenuti.

Non erano ancora entrati nello schermo del radar.

Per entrarci, hanno dovuto fare irruzione.

La working class in tempi di coronavirus: dall’invisibilità al protagonismo

Fin dalla prima puntata del nostro Diario virale abbiamo raccolto testimonianze dal mondo del lavoro, raccontando che le ordinanze in tema di epidemia stavano privando innumerevoli persone del loro reddito, che i precari si erano trovati fin da subito sotto il pelo dell’acqua, che molte e molti erano spinti alle ferie forzate… Il tutto perché le istituzioni avevano chiuso comparti – in primis quello della cultura e spettacoli – e sospeso attività in fretta e furia, per mostrare “nerbo”, dimenticandosi però dei lavoratori, senza chiarire quale fosse lo status di chi era costretto a restare a casa.

Sembrano già accadimenti remoti, tocca rovistare nel dimenticatoio per far notare che nelle prime due settimane nessun amministratore si è mosso per attivare alcun ammortizzatore, niente di niente. Hanno fatto la serrata e basta, passando pure per «responsabili». Ed è passato un mese buono, prima che il governo attivasse, oltre al frame paternalistico/poliziesco, un frame paternalistico/solidale/assistenziale. Perché accadesse, c’è voluta la minaccia di una rivolta sociale. C’è voluto lo spettro degli espropri proletari nei supermercati.

Nel frattempo, svariati padroni avevano approfittato delle ordinanze per chiudere baracca, alcuni per avviare una tanto attesa delocalizzazione, mandando a spasso i dipendenti. Il tutto in un contesto in cui era difficilissimo lottare, perché le restrizioni impedivano l’azione collettiva, e venivano usate per reprimere le lotte. Abbiamo visto picchetti caricati dalla polizia e sindacalisti – è accaduto, ad esempio al modenese Enrico Semprini – portati via a forza da piazzali di fabbriche e stabilimenti… in nome del contrasto al coronavirus.

La polizia interviene contro i dipendenti in lotta dell’Emiliana Serbatoi di Campogalliano (MO), 13 marzo 2020.

Motivazione paradossale: la repressione colpiva proprio chi nel frattempo aveva cominciato a scioperare per avere protezioni e tutele, per non ammalarsi in fabbrica o in magazzino.

Proprio come le rivolte nelle carceri partite pochi giorni prima, si trattava di lotte contro la gestione dell’emergenza sulla pelle dei più ricattabili, degli esclusi e dei più sfruttati. Lotte contro l’ipocrisia, contro la situazione incongrua e surreale creata da ordinanze, decreti e propaganda mediatica: #iorestoacasa ma tu vai a lavorare; io metto la mascherina ma a te in fabbrica non la danno; niente assembramenti ma tu ti assembri coi colleghi in fabbrica ogni giorno…

La domanda di quelle lavoratrici e lavoratori è stata: «Se dite che c’è un enorme e diffuso pericolo, come mai lo dobbiamo correre solo noi?»

Non ci è stato difficile raccogliere testimonianze. La moglie di uno di noi è sindacalista, mobilitata a tempo pieno dall’inizio di quest’emergenza, il fratello di uno di noi è operaio metalmeccanico, per non parlare di amiche e amici e parentado. Anche “accontentandoci” di questo, saremmo stati a un solo grado di separazione da centinaia di lavoratori che stavano subendo l’emergenza, scioperavano, raccontavano. E non ci siamo accontentati.

Sciopero alla Leonardo di Samarate (VA), 9 marzo 2020.

Se si è fatta almeno la mossa di chiudere le produzioni non essenziali, è stato grazie a quell’ondata di scioperi di febbraio e marzo. Diciamo «la mossa», perché la lista dei codici Ateco che potevano continuare a operare è stata fin da subito molto lunga, e poi c’è stata la valanga di deroghe.

E a chi si è lasciato il compito di valutare le deroghe? Ai prefetti. Non agli assessorati alla salute, non agli uffici igiene, non alla medicina del lavoro, non ai sindacati, ma ai rappresentanti del governo sui territori. Con quale capacità o criterio di valutazione? Soltanto in Emilia-Romagna le deroghe sono state 28.000. Chi ha controllato che quelle imprese garantissero le tutele sanitarie ai lavoratori? Oltretutto, mentre la prefettura valutava il da farsi, quella fabbrica comunque non chiudeva. In dubio, pro domino.

Secondo l’Istat, in Italia è rimasto aperto per tutto il tempo oltre il 52% delle imprese.

Poi si è cominciato a parlare di «Fase 2», cioè del se e come riaprire anche le altre, ed è il momento in cui ci troviamo ora.

Sciopero alla Cartonstrong di Monza, 8 aprile 2020.

Tutto il lockdown è una questione di classe

Se da un lato la working class sembra più visibile e centrale, dall’altro si registra un’ulteriore invisibilizzazione della questione di classe. La working class è tale anche fuori del tempo di lavoro, anche in “quarantena”, e il lockdown e lo #stareacasa non sono mai stati uguali per tutti. Anzi. Come ha scritto Pietro De Vivo:

«Che nella gestione – tanto mediatica quanto fattuale – del pericolo del contagio si siano concretizzate discriminazioni di classe è evidente non solo dai vantaggi materiali di cui hanno goduto alcuni soggetti. Si nota anche in alcuni frame narrativi circolati sin dai primi giorni, come gli appelli a stare a casa incentrati non su necessità sanitarie ma su quanto sia bello restare nella propria abitazione, propagandati dai divi televisivi direttamente dalle loro ville con giardini o piscine, denotando un totale scollamento dalla realtà fatta di persone che vivono in case piccole o singole stanze, senza spazi aperti, in condomini senza affacci panoramici, e ignorando che per molte donne la casa non è affatto un luogo sicuro, per non parlare di chi una casa proprio non ce l’ha.»

Un inciso: proprio la natura classista, diseguale e discriminatoria dello #stareacasa è stata fin da subito il fondamento della nostra critica ai decreti governativi e alla retorica dominante.

Come abbiamo provato a spiegare nella postilla a questo articolo, il nostro approccio è molto diverso da quello di chi ha parlato sì di lotte sul lavoro, ma sapendo dire quasi solo «chiudere tutto!», e soprattutto non criticando mai l’impianto dell’emergenza, i provvedimenti presi dal governo, la strategia dei capri espiatori, la repressione di comportamenti innocui. Anzi, sovente superando il governo stesso in rigidità, cipiglio burionesco e convinzione che la via imboccata fosse l’unica imboccabile.

Per noi la questione reale non è mai stata tout court «chiudere o tenere aperto», ma chiudere e tenere aperto cosa, con quale criterio e responsabilizzando chi.

Ecco perché abbiamo cercato di tenere insieme entrambi i piani: le lotte sul lavoro e la dissidenza nei confronti di norme assurde.

L’intuizione del Prunetti alla prova dell’emergenza Covid-19

Da questa fase, se non altro, la proposta di nuove scritture working class, avanzata su questo blog dal collega e compagno Alberto Prunetti e concretizzatasi in una collana per le Edizioni Alegre, esce rinvigorita e più attuale che mai.

Se ripercorriamo alla luce dell’emergenza coronavirus le «linee-guida» proposte da Alberto nel 2017, possiamo trarne spunti preziosi per raccontare le lotte degli ultimi due mesi e le sfide ai rapporti di forza che l’emergenza sta imponendo: 1) Niente approcci vittimari; 2) Umorismo di contrasto; 3) Responsabilità; 4) Punti di vista obliqui; 5) Narrazioni ibride; 6) Taglio da western crepuscolare; 7) Lingua antiretorica; 8) Atlante delle memorie operaie; 9) Ricorso all’allegorico e al perturbante, e dulcis in fundo, 10) «Test del babbo»:

«alla fine di ogni pagina mi chiedevo se mio padre o i suoi colleghi di lavoro avrebbero potuto apprezzare la pagina che avevo scritto o l’avrebbero considerata astrusa, o fighetta, o comunque lontana dai propri interessi. In questo senso, scrivevo deliberatamente per gli operai. Mi interessava che un operaio pensionato nato nel ‘45, o un suo giovane collega nato negli anni Ottanta fossero in grado di leggere il mio libro e di apprezzarlo a pieno. A dire il vero, non scrivevo solo per la vecchia classe operaia, ma anche per la nuova: un working poor, un precario dell’editoria con laurea, di estrazione sociale proletaria, o un figlio della classe media proletarizzata, costretto a fare un minijob per integrare le magre rendite di un lavoro da impiegato, è comunque parte della nuova working class. E confidavo che in quella pagina si ritrovasse e si riconoscesse anche lui. O lei.»

Questo nostro post è anche un invito a lavoratrici e lavoratori: scrivete delle vostre lotte ed esperienze da quand’è iniziata l’emergenza.

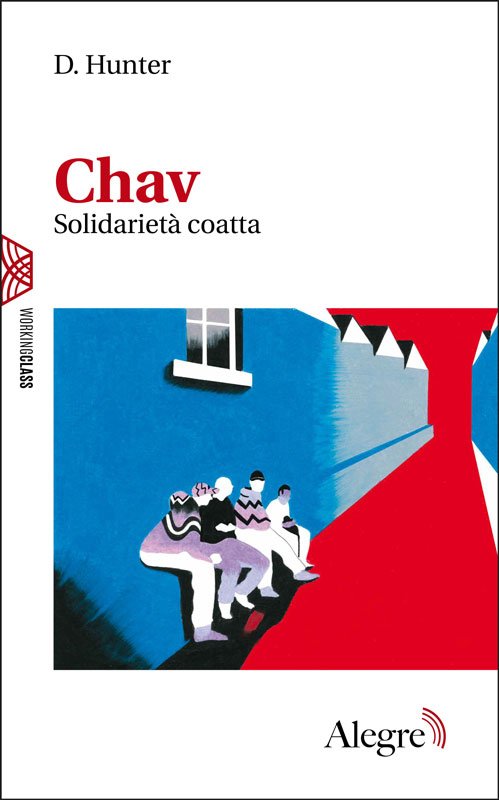

Chav: una nuova uscita… non ancora uscita

E qui arriviamo alla collana Working Class diretta da Alberto, e al libro Chav. Solidarietà coatta di D. Hunter pubblicato in italiano con prefazione di Wu Ming 4.

Si tratta di una delle tante nuove uscite “sacrificate” sull’altare del lockdown, mai arrivate fisicamente in libreria.

Scrivere e pubblicare in regime di lockdown è un’impresa improba: stamperie chiuse o a mezzo servizio, librerie chiuse, contratti sospesi, pagamenti dilazionati. Continuare a farlo è stato un modo di non piegarsi all’epidemia, ai metodi raffazzonati e incoerenti con cui la si è affrontata, al clima di isteria generale… e al morire di fame. Per questo Alegre ha deciso di pubblicare comunque Chav.

Si tratta di un libro strano e interessante, a metà tra la riflessione politica e l’autobiografia. L’autore, Dan Hunter, è un attivista britannico, fondatore di una rivista per autori working class, con una storia personale davvero tosta da raccontare.

Per lunghi giorni si è potuto acquistarlo soltanto online. Ma nei prossimi giorni un po’ di librerie riapriranno, compresa quella di Alegre al Pigneto, come spiegato nel comunicato Diffondere libri per una società solidale, noi riapriamo:

«Noi riapriremo la libreria rispettando ovviamente tutte le norme di sicurezza per chi lavora e per chi viene a trovarci, in primo luogo la precauzione che tutti gli esperti considerano più efficace per evitare il contagio: la distanza fisica di almeno un metro tra tutte le persone.

Ci teniamo però a chiamarlo “distanziamento fisico” e non “distanziamento sociale” perché la parola “sociale” vogliamo lottare per preservarla nel presente e nel futuro. “Sociale” è poter andare nella libreria di quartiere a farsi consigliare un libro da leggere, e scambiare due chiacchiere in tutta sicurezza con un libraio; “sociale” è permettere alle librerie di sopravvivere anche dopo la pandemia; “sociale” è costruire idee collettive per fermare un modo di produrre destinato a devastare il pianeta e le nostre stesse esistenze. Abbiamo sempre combattuto chi ci ha detto negli ultimi quarant’anni che “la società non esiste, esistono solo gli individui”: non vogliamo smettere di farlo proprio oggi.»

È arrivato, dunque, il momento del vero “lancio” di Chav. Il momento di pubblicare la prefazione di Wu Ming 4.

Buona lettura.

La libreria Alegre, Roma.

Prefazione all’edizione italiana – di Wu Ming 4

«Non è la coscienza degli uomini che determina la loro vita,

ma le condizioni della loro vita che ne determinano la coscienza»

K. Marx, Per la critica dell’economia politica

La storia di D. Hunter raccontata da lui stesso medesimo è una sorta di apologo politico, il cui protagonista potrebbe essere un Oliver Twist del XXI secolo e con un happy ending che lascia l’amaro in bocca e mette il lettore allo specchio. Non importa quanto diversa sia la biografia di chi legge – molto probabilmente sarà assai diversa, in effetti –, perché quello che conta è il dato di fatto che ci viene sbattuto in faccia. E cioè che la realtà narrata in questo libro è il prodotto del sistema, nel bene e nel male. Una consapevolezza questa, alla quale il protagonista giunge dopo un’infanzia e una giovinezza “difficili”, per usare un eufemismo, e che, come in una perfetta parabola marxiana, lo porta a diventare un militante anticapitalista.

La svolta avviene grazie a una serie di incontri fortuiti con attivisti politici di base, ma la scintilla scocca in galera, leggendo le Lettere dal carcere di Gramsci.

Certe letture cambiano la vita. Possono perfino trasformarti in uno scrittore a tua volta, in qualcuno che ha qualcosa da raccontare al mondo, traendo un senso generale dal proprio destino particolare. Quando Hunter parla di dinamiche capitalistiche, patriarcali, razziste (questa è la triade che chiama continuamente in causa) e mostra le cicatrici che gli hanno lasciato sulla pelle, non ha bisogno di teorizzare e non gli serve altra sociologia che quella inscritta nella sua storia.

Tuttavia è difficile definire questo libro una biografia, perché la scrittura segue il ragionamento della voce narrante piuttosto che una trama. C’è un tizio che riflette su ciò che gli è accaduto, e non ti racconta le cose per filo e per segno, ma piuttosto per aneddoti, accenni, descrizioni di momenti, gesti, stati d’animo, che sta al lettore mettere in sequenza. L’andamento è ondivago e lo stile spiazzante, ineffabile: a volte l’io narrante parla del passato, a volte del presente; a volte del “sé” di prima, a volte di quello di oggi; a volte le immagini arrivano come jab d’ingaggio, a volte come montanti alla mandibola.

L’infanzia del protagonista, nella periferia di Nottingham, nella pancia dell’Inghilterra reale – non quella venduta ai turisti in forma di countryside, World Wide London e Windsor Dinasty – è un mix quasi letale di prostituzione minorile, abbandono, microcriminalità e reclusione. Il tutto condito con dosi di disagio mentale e comizi del British National Party. Una lumpen-vita verso la quale il narratore non mostra alcuna accondiscendenza. Eppure, dopo essere scampato a tutto questo, riesce comunque a dire che se fosse stato donna o nero avrebbe avuto molte meno chance di sfangarla. Perfino all’inferno vige la gerarchia sistemica. Forse soprattutto lì. Ma in quei gironi infernali c’è anche un’altra cosa: la solidarietà dei coatti, dei chav, i paria della società neoliberista. Qualcosa che tra i “regolari” non troverà in egual misura.

«Nelle persone dimenticate dalla società ufficiale ho visto, ho trovato un bisogno di solidarietà profondo, di accettazione degli altri, mentre la società rispettabile mi spinge a giudicare e respingere gli altri».

Il recupero della chav solidarity si compie al netto di qualsivoglia esaltazione naïf e senza alcuna retorica. Hunter vuole ricordare ai regolari e ai borghesi di sinistra cosa si è costretti a fare per sopravvivere a determinate condizioni, e quanto sia importante l’aiuto insperato tra disperati, di cui loro non sanno nulla. Il suo approdo alla militanza finirà per ricordarci, di riflesso, che la sinistra liberale, la sinistra senza lotta di classe, si autoriduce a una parte di borghesi benpensanti, che si sentono inutilmente superiori al resto del mondo perché hanno letto più libri e – nella migliore delle ipotesi – assumono comportamenti virtuosi potendoseli permettere. Se poi in questo si volesse trovare la radice della crisi di quella compagine politica, lo si farebbe a buon diritto.

Hunter non risparmia critiche anche ai suoi nuovi compagni, con i quali non realizza furti né si prostituisce, ma partecipa all’organizzazione di lotte sociali e movimenti dal basso. Quanto sanno, quanto conoscono, i militanti dei movimenti politici anticapitalisti della macchina tritacarne che intendono combattere? Quanto sono solidi i loro moventi? Troppo spesso, dice il narratore, «quel che ho visto e provato in questi movimenti era una spiacevole combinazione di autocompiacimento per la propria saggezza e di dubbi sul fatto che ne valesse la pena».

Ecco perché questo libro mette il lettore allo specchio, si diceva. Perché registra anche i tic e i meccanismi autodifensivi dei militanti più o meno integrati o dotati di quello che Hunter chiama “capitale culturale”, quindi comunque avvantaggiati rispetto agli ultimi della società con i quali si sentono solidali. Ci sarebbe molto da riflettere su queste sue considerazioni. Sul fatto che la lotta che conta davvero è quella condotta da chi subisce la discriminazione sociale piuttosto che dai “garantiti” che si candidano a rappresentarlo. Il problema è proprio quello di rendere protagonisti delle lotte i soggetti che nella società capitalistica vengono marginalizzati o discriminati: le donne; gli immigrati; la comunità LGBTQ; i non bianchi; «coloro che hanno più familiarità con la precarietà dell’economia» e non già «chi si prende il lusso di fare il povero a vent’anni, e poi pretende di contare quanto chi non ha altra scelta che essere povero».

Chi viene dai bassifondi e guadagna l’autocoscienza di classe sospetta che chi non ha compiuto lo stesso cammino, ma ha potuto scegliere uno stile di vita e relazionale, mantenga un germe di paternalismo nell’approccio alle lotte e di incombente disillusione, non appena qualcosa non va come dovrebbe andare. Per coloro ai quali niente è mai andato come dovrebbe andare, il problema non si pone. E certo difficilmente costoro cadranno nel vizio borghese di disquisire e distinguere le forme del conflitto come fossero opzioni liberamente selezionabili. Il narratore riconosce in questa tentazione l’imprinting idealistico di chi è più interessato a teorizzare la forma di lotta perfetta o a stabilire i confini del politicamente lecito e politicamente corretto, piuttosto che assumersi l’onere di riconoscere e appoggiare gli oppressi senza condizioni. Così ci ricorda – e non lo farà mai abbastanza – che basta un attimo per rientrare nel discorso dominante:

«Si continua a rifiutare l’idea che debba essere l’oppresso a decidere la propria forma di resistenza. Gli altri devono sostenere quella scelta, se vogliono essere considerati alleati o complici. L’alternativa è passare al lato dell’oppressore».

Hunter riconosce di dovere la propria rinascita e presa di coscienza agli «attivisti e organizzatori radicali che hanno provato nella loro esistenza la povertà e il precariato», imparando da loro cose come il valore dell’organizzazione, della cooperazione, la fiducia reciproca, cose che non andrebbero mai date per scontate, davvero mai, soprattutto presso chi nasce e cresce oggi. Tra questa gente ha trovato un ruolo attivo – ancorché sempre scomodo, sempre sulle spine – e grazie a questo ha potuto trasformare il potenziale autodistruttivo della vita di prima in attivismo politico. Ciò ha significato anche il raggiungimento di un parziale equilibrio esistenziale, una maggiore integrazione nella working class, una vita “normale”, nella quale è consapevole che non si troverà mai del tutto a proprio agio, come se questi nuovi panni non fossero davvero i suoi, ancorché preferibili a quelli di un tempo.

Ecco la grande qualità della scrittura di Hunter, del suo modo di riflettere: la sincerità, essere diretto, soprattutto nel parlare delle contraddizioni proprie e altrui. In una parola, la parresia. La dote degli intellettuali con i controcazzi. Hunter non racconta tutto, ma senz’altro dice tutta la verità, senza fare sconti né a sé né agli altri, con una lucidità disarmante, proprio perché priva di autogiustificazioni ed ellissi. Il suo non è il sentenziare romantico di un vecchio duro, non è il tono di chi dice «ho visto cose che voi umani…», ma la riflessione asciutta di un quarantenne che ha già vissuto due vite e prova a farne tesoro senza autoindulgenza, perché fanno entrambe parte di lui: la solidarietà coatta e la coscienza politica; l’istinto di sopravvivenza e la lotta di classe.

Una voce del genere va senza dubbio letta e ascoltata.

–

AGGIORNAMENTO 14/04/2020. Un’ordinanza della Regione Lazio ha impedito alle librerie di riaprire. Qui un commento di Pietro De Vivo di Alegre.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Che differenza c’è tra il ricatto al quale sono sottoposti i lavoratori ILVA e quello al quale è sottoposto il lavoratore in tempi di COVID? Se il primo è costretto a scegliere se morire di tumore o morire di fame, il secondo è costretto a scegliere se morire di polmonite o morire di fame. Il modello industriale italiano è questo: dare a Cesare quel che è di Cesare, e a Cesare quel che è di Cesare. Dio non è contemplato, e se vuole farsi contemplare deve fare irruzione, come dite voi, ma gli strumenti per irrompere sono ogni giorno più contratti. Dato che non si può tenere il paese bloccato in eterno, il lavoratore verrà costretto a scegliere. E ci sono lavoratori che non hanno scelto proprio (52% di imprese che non hanno mai chiuso, tra cui Tenaris, BG, e sapete tutti quali beni di prima necessità produce), ai quali, per premio, è stata elargita la retorica dell’eroe nei vari TG e giornali (che il titolo non si nega a nessuno, non costa niente).

I due piani di cui parlate e che non bisogna disgiungere (le lotte sul lavoro e la dissidenza nei confronti di norme assurde) oggi, ventesimo anno del 2000, dopo le varie riforme, sono diventati lotte PER il lavoro e dissidenza nei confronti di norme assurde. E il lavoratore contemporaneo non riuscirà a tenerle giunte, dovrà anche qui scegliere, cosa che, tra l’altro, sta facendo da qualche anno. Per un attimo COVID ha ridato centralità alle lotte, ma il vaccino arriverà anche per queste. E’ questo il futuro? Una lotta ogni tanto in occasione di eventi eccezionali?

PS è pasquetta, lo state a casa è imperativo-categorico, e un paio d’ore fa ho ricevuto la telefonata di una voce femminile con inflessione straniera (che probabilmente chiamava dall’estero) che voleva farmi una proposta di un noto gestore di telefonia. Centralità della working class?

Nuova centralità nei discorsi, intendiamoci, non significa rapporti di forza favorevoli. Significa che non si è più potuto far finta – come invece si era fatto sempre più a partire dagli anni Ottanta – che la working class non esista e si sia tutti ceto medio.

Dopodiché, il 52% delle imprese è sempre rimasto aperto e quindi chi vede nella «fase 2» chissà quale cesura sbaglia. Però il 48% delle imprese ha chiuso, e una buona porzione di queste lo ha fatto dopo che il decreto ha recepito la pressione degli scioperi. Il fatto che un’ondata di lotte abbia fatto sospendere la produzione a una significativa percentuale di aziende dove non era sicuro lavorare non è roba da poco. Anzi, diciamo proprio che non era mai successo. Ragioniamo anche su questo, non solo sulla miseria dell’attuale situazione, che pure è innegabile.

La prefazione di Wu Ming 4 mi fa venire in mente un paio di cose (oltre al dispiacere di sapere che la mia copia del libro di Hunter è ‘imprigionata’ nel mio scaffale riservato della biblioteca…). La prima è la sproporzione con cui il COVID-19 si diffonde nella comunità afro-americana qua negli States; e non perché siano afro-americani, ma perché scontano generazioni e generazioni di condizioni di vita precarie, impoverite, afflitte da malattie come il diabete e quindi più suscettibili di essere contagiate. La seconda è una considerazione che fece Deleuze in un’intervista rilasciata (in compagnia di Foucault) riguardo al loro lavoro di sensibilizzazione sulla condizione dei carcerati in Francia negli anni ’70. Deleuze disse che il vero shock per lui (cito a memoria, non avendo l’intervista sotto mano) fu quando alcuni dei carcerati rivendicarono cose che per lui non erano fondamentali, ma per loro sì. In breve, quando una sezione della popolazione tradizionalmente inascoltata prende parola,lo fa a partire da sé, non dalle considerazioni altrui, per quanto queste possano essere ben intenzionate. Ed è a questo punto che si offrono le opportunità per chi voglia veramente ascoltare.

Non avete spiegato bene cosa significa il termine pero’ se no brevemente nel video. “Chav” e’ un acronimo che sta per Council Housed (delle case popolari) And Violent. E’ un termine di spregio per identificare una persona della lumpen proletariat che vive di sussidi, e’ ignorante e senza cultura. Se avete visto Little Britain il personaggio Vicky Pollard dovrebbe essere un archetipa chav.

La parola chav viene usata ALOT in Gran Bretagna. Consiglio anche il libro di Owen Jones “Chavs: The Demonization of the Working Class” anche se lui scrive per the Guardian!

E quello di Owen Jones è un gran bel libro (anche se D. Hunter non ha troppa simpatia nei suoi confronti). Ho cercato di farlo tradurre in italiano, per ora senza fortuna. Nel Regno Unito non è stato possibile negare l’esistenza della working class, e per questo hanno dovuto demonizzarla (anche come pretesto per demolire il welfare, alimentando le leggende metropolitane sulle “welfare queen”, ad esempio). La demonizzazione serve anche a fiaccare la solidarietà di classe, distinguendo ad esempio tra la working class “rispettabile” (“decent), ossia quella laboriosa, più conformista, e i lumpen definiti come “chav” appunto (che “vogliono i soldi e i beni di lusso ma non vogliono lavorare”, etc etc…

Credo che commentare questo post sia più delicato e difficile che disperdere, altrove, la discussione sulla rivendicazione collettiva di Roma( in tempi di emergenza) ad una considerazione sul pronto soccorso. Il pronto soccorso come metafora del sistema sanitario e il sistema sanitario come nodo cruciale delle responsabilità politiche. Eppure un motivo c’è… quello sembra un discorso meno astratto. Perché la solidarietà o la coscienza di classe sono considerate categorie di pensiero da romanzo, confinate in un tempo sospeso e romantico, e non di attualità. L’ utopico contro il reale. Contro una evidenza che non lascia margini. Già un’ altra volta con Alberto avevamo affrontato il tema della narrazione della working class. Dell’importanza di una narrazione contrapposta alla lente della deformazione criminale ed a quella della dissoluzione e della dispersione.

Da questa prospettiva la “solidarietà coatta” è un ossimoro che esprime bene l’ idea di una solidarietà che si può realizzare solo a certe condizioni e solo in alcuni luoghi di compressione fisica e psicologica come il carcere, la periferia o la fabbrica. Una forma di ghettizzazione, che poi è di per sé una forma di coesione, che forgia e forma un modo di pensare e sentire comuni. Il percorso di D. Hunter passa attraverso tappe e incontri ” giusti” che ne aumentano la consapevolezza, trasformandolo da emarginato ad attore di un percorso collettivo. L’ episodio del funerale di Salvo conserva, in astratto e in potenza, le caratteristiche di un atto di resistenza e rivendicazione che, nel funerale come rito civile di comunità, trova la massima e completa espressione di appartenenza ed identificazione. L’ autocoscienza è il primo passaggio di un percorso che dall’io porta al noi. In qualche modo essere ghettizzati è un vantaggio nell’ assoluto svantaggio. Mentre l’ autoghettizazione vittimistica è la fine di ogni sogno di cambiamento.

Da lavoratore dello spettacolo e/o insegnante precario, vedo una situazione ancora fumosa in entrambi gli orizzonti. Per motivi vari, sono due ambienti di lavoro che rispecchiano i difetti di quella sinistra che descrivete: l’atteggiamento piratesco e autocentrato dello spettacolo, che sta iniziando a parodiarsi nell’umorismo di chi si guarda intorno, tra i colleghi, per dire “qui lavoro solo io” e magari non tutti lo capiscono, così come la fatica a professionalizzare un settore che della disumanità ha fatto un vanto; la scuola, in cui l’illusione di aver letto qualche libro in più fa sentire tanti come i custodi della biblioteca di Alessandria quando non si sa ascoltare neanche lo studente, al suo anticipo di umanità.

Quando leggo di operai uniti, di una working class cooperante, rimango sempre affascinato, in primis perchè forse, da lavoratore, sto facendo la fine di Palomar sulla spiaggia che cerca il modo migliore di guardare i seni nudi di una bagnante, per poi concludere che se si allontana è solo colpa sua.

In teoria avremmo dovuto riaprire la nostra libreria Alegre oggi, ma un’ordinanza della regione Lazio ha posticipato di una settimana, quindi riapriremo lunedì 20 aprile.

Non è l’unica ordinanza regionale che ha inciso sulle riaperture delle librerie: Piemonte, Lombardia, Campania, parte dell’Emilia Romagna, Trentino e Sardegna hanno vietato la riapertura; il Lazio l’ha posticipata; Veneto e Toscana hanno messo pesanti restrizioni.

Tutto questo non fa che esacerbare ulteriormente due aspetti:

1) La totale illogicità con cui è stato deciso chi e cosa chiudere o lasciare aperto. Luoghi di lavoro come le librerie, a rischio contagio molto più basso (se non quasi nullo, specie per le indipendenti), sono stati chiusi, con tutto quello che ne deriva per la sopravvivenza materiale di chi ci lavora (e, a ritroso, per i lavoratori di tutta la filiera), specie tenendo conto che – a parte le librerie di catena – la maggior parte dei librai sono titolari e dipendenti della propria attività; mentre grandi fabbriche, call center e luoghi di lavoro che prevedono grandi assembramenti sono per la maggior parte rimasti aperti. Creando discriminazioni con chiare connotazioni di classe.

2) La cialtronaggine con cui chi governa (a ogni grado) gestisce questa situazione, con decreti nazionali e ordinanze territoriali che si contraddicono a vicenda, senza alcun reale criterio (perché Campania e Sardegna, che non sono in una situazione disastrosa come quella lombarda, dovrebbero adottare misure egualmente severe?).

Premetto che bisognerebbe rivendicare sostegno al reddito, ammortizzatori sociali, blocchi di affitti e bollette, ecc., a tutte le lavoratrici e lavoratori; e garantire tali misure tramite forme di redistribuzione della ricchezza ed erosione dei profitti. Detto questo c’è una bella differenza nell’obbligare alla chiusura chi col proprio lavoro cerca solo di arrivare a fine mese e non sfrutta nessuno, impedendogli così qualsiasi entrata; e invece lasciare aperte le grosse attività in cui lavoratrici e lavoratori sono sfruttati (e in questo caso specifico anche a rischio contagio) per i profitti di pochi padroni.

Mi chiedo come mai Wu Ming 4 abbia deciso di porre in testa alla prefazione quello “sciagurato” passo di Marx, fonte di moltissime contraddizioni e forse anche di fraintendimenti delle intenzioni di Marx. In effetti, proprio la biografia oggetto di racconto, e di riflessione, contraddice l’assunto marxiano. Se infatti la coscienza dipendesse dalle condizioni di vita, come potrebbe formarsi una coscienza di classe? Se la classe è il fondamento della coscienza, la coscienza non sarà mai coscienza di classe. Se la situazione esaurisse la coscienza, la coscienza non saprebbe mai la situazione. Come può la lettura delle Lettere dal carcere toccare una coscienza già totalmente predeterminata dalle condizioni di vita, se la coscienza non fosse sempre qualcosa di emergente rispetto alla situazione? Il punto è che la coscienza non coincide mai con la situazione in cui si trova, e proprio per questo è libera di giungere a coscienza di sé, sapere della propria situazione e delle cause di essa, e progettare eventualmente una rivoluzione. Naturalmente questo vale in tutti i casi: come avrebbe potuto Engels anche solo comprendere Marx se egli, in quanto figlio della ricchissima borghesia, avesse una coscienza da tal classe determinata? Evidentemente dire che la coscienza è determinata dalle condizioni di vita non è corretto. Piuttosto è più corretto dire che tutte le situazioni, quella del ricco borghese come quella del chav, non esauriscono la coscienza, ogni coscienza ridotta alla propria situazione è alienata, deietta, inautentica.

Non voglio entrare in una polemica sulla corretta lettura di Marx, mi limito ad osservare che la citazione in oggetto ci sta benissimo, là dove WM4 l’ha messa, perché è coerente con quello che in molti luoghi del libro dice di sé D. Hunter. Il quale (di nuovo: potrebbero esserci altre letture più marxiane, ma questa è la sua) non solo non rinnega il proprio passato e le proprie origini, ma sostiene l’esistenza di un antagonismo spontaneo, che precede la coscienza di classe e anzi sorge in sua assenza. La sua critica ai “movimenti con i denti finti” è proprio di non prendere in considerazione l’antagonismo immediato (così come le pratiche spontanee e istintive di solidarietà nei quartieri-ghetto) di chi è “al di sotto” della working class. Aggiungo, e chiudo: proprio per questa sprezzatura (in parte diversa dall’autobiografia di Malcolm X) ha ragione WM4 a dire che a una voce come questa si deve prestare ascolto.

Aggiungo una breve considerazione a partire dal tema delle riaperture delle scuole (non troppo off topic, dato che scuola e lavoro sono collegati tra loro). Se riaprono le fabbriche subito (quasi certo, il 52 percento non è stato mai chiuso) e l’anno scolastico a settembre riparte in remoto (come ha detto qualcuno), si pone una questione. I bambini degli operai mentre i genitori stanno otto ore al pezzo intanto vanno a casa di Fiorello a guardare la televisione sul suo divano? Oppure la Confindustria manda la tata? O facciamo col bonus babysitter, che non è neanche protocollato sul sito dell’Inps per chi ha fatto domanda ormai settimane fa?

Tanto per capire. Anche perché la scuola purtroppo per la classe operaia serve a quello. Non a diventare gli intellettuali di domani, come sarebbe necessario, ma a rendere disponibile la forza lavoro dei loro genitori.

Chioso qui per dire che il ruolo di “parcheggio per bimbi” per rendere disponibile la forza lavoro dei genitori vale abbastanza per tutti.

Se le scuole non riaprono a settembre e si continua con questa didattica on line, sarà veramente drammatico.

Sia per gli aspetti didattici, di socialità, di crescita del bambino, ma anche per aspetti di natura più prosaica legati al lavoro dei genitori.

Sia io che mia moglie ad esempio abbiamo 2 professioni intellettuali che potenzialmente potrebbero anche essere svolte almeno in parte in telelavoro, ma mentre lavori chi sorveglia, accudisce e ascolta i bimbi?

E il “multitasking familiare” ti consente di lavorare abbastanza da riempire uno “stipendio” che non era già tanto piena prima?

Concordo, io ho lo stesso problema (e non è solo un problema di lavoro, i bambini sono traumatizzati: ce ne sono, come mi ha raccontato una pediatra, alcuni che a sette anni hanno ripreso a farsi la pipì addosso). Per chi lavora “ai piani bassi della catena alimentare del capitalismo” – per citare un passo di Chav – il problema è più grave perché non si può risolvere delegando la cura ad altri, considerati i bassi stipendi. Ma è un problema di tutti i lavoratori. Da qui emerge quanto siano importanti le professioni della cura (in genere sottopagate, femminilizzate e precarie). Senza maestre, babysitter, animatrici estive (ancora, quasi sempre donne) non si può neanche andare a lavorare. La cura, la riproduzione sociale, è la base della produzione economica. Eppure sono lavori che si danno per scontati, si pagano poco, si prendono per “lavoretti che le ragazze fanno d’estate”. Meriterebbero una riflessione più ampia. E in effetti i movimenti femministi si interrogano molto su queste tematiche.

Io non ho figli, ma già da tempo amici e parenti mi hanno detto che nelle scuole cresce il divario tra i bambini che vengono seguiti dai genitori/nonni (a cui vengono controllati i compiti, le cui famiglie propongono attività culturali al di fuori della scuola, i cui genitori leggono, etc.) e quelli che invece vengono lasciati a sé stessi (cosa di cui faccio fatica a convincermi, in quanto in conflitto con la mia esperienza di figlia…ma va be’).

Ora che c’è la didattica a distanza, questo ruolo dei genitori – le mamme, spesso – è diventato indispensabile; solo che non tutte le mamme hanno il tempo, gli strumenti fisici e intellettuali per sostituirsi in qualche modo alla maestra. Al di là del “parcheggio per bimbi”, questo distrugge il ruolo primario (già terribilmente compromesso, non saltatemi al collo) della scuola, che è quello di garantire a tutti le stesse opportunità di crescita.

Poi sono sicura che i vari Ichino, Alesina etc tuoneranno su “una necessità di scuola meritocratica”, senza rendersi conto quanto il merito, in questo momento, riflette le condizioni famigliari.

Io insegno e quello che scrive herato è sempre più evidente. Purtroppo ho collegh* che insistono loro per prim* sul problema “negazione del merito”. Io ogni mattina chiedo come stanno e non so in quale contesto entro, se ci siano malati, cassintegrati, licenziati… Qualcuno dei pacchi di alimentari che contribuisco a fare potrebbe arrivare a loro. Poi qualcuno non si connette mai. Le famiglie presenti lo sono più di prima, mentre alcuni/e annegano più di prima. La scuola in questa modalità nega il suo ruolo costituzionale. Per non parlare del ruolo della socialità. Dico delle banalità, lo so, ma sapeste con quante e quanti mi sono scontrata, collegh*, professori universitari…

Sì, concordo.

Nella mia esperienza personale, sarà che siamo disorganizzati noi, ma si riesce a lavorare meno di mezza giornata a testa.

La mattina di solito lavoro io, mentre mia moglie (rileggendo i miei vari post ne sto facendo una creatura mitologica tipo la moglie del tenente Colombo) passa la mattinata e parte del pomeriggio a scaricare schede di compiti / lezioni e a farli fare al più grande che fa le elementari, mentre il secondo vicino a loro colora le proprie schede dell’asilo o gioca.

Il pomeriggio mi occupo io dei bimbi, ultimando eventuali compiti, merenda, gioco in cortile (enorme fortuna).

Mi rendo conto che già questa divisione dei compiti è ingiusta, ma stiamo cercando di turnarci meglio.

Il tutto avviene in una famiglia “fortunata”, con tempo e capacità di entrambi i genitori (1 e mezzo, ad essere onesti :)) che fanno lavori autogestiti.

Ci sarà comunque sicuramente un impatto economico sui nostri lavori perché parte del tempo di lavoro dovrebbe essere dedicato a ricercare e imbastire nuove commesse, mentre adesso entrambi ci barcameniamo a concludere l’esistente, e poi ancora.

Tornando in tema più generale, quanto sopra serve a dire che non oso pensare come possa essere altrove.

Genitori single, gente che ha turni di lavoro a orari definiti (la maggior parte dei lavoratori), gente con “Digital Divide” importanti o anche semplicemente genitori di figli leggermente più grandi con entrambi a elementari o medie.

Nella “chat” di classe del mio primo, comunque, sono in difficoltà tutti, anche quelle famiglie in cui uno dei genitori non lavorava già prima e attualmente si dedica a tempo pieno ai bimbi.

Da «L’ideologia tedesca»:

«Questo metodo non è privo di premesse. […] Le sue premesse sono gli esseri umani non in un qualche fantastico isolamento e rigidità, bensì nel loro processo di sviluppo vero, empiricamente vivido, sotto determinate condizioni.»

L’isolamento, la separazione, la reclusione (Abgeschlossenheit) degli individui è un esercizio di fantasia, perché gli individui sono sempre ammassati e in rapporto tra loro nella società. La coscienza di classe non è tanto una qualità che il singolo individuo ha in misura più o meno grande a seconda di qualche particolare vicissitudine personale, ma è una forma di consapevolezza collettiva.

Probabilmente molte delle osservazioni che fai su come tale coscienza emerga dalle biografie personali e si erga al di sopra di quelle riguardano sotto sotto la questione della presa di coscienza che oltre alla propria vita esistono le vite altrui, e di come queste vite sono in relazione tra loro. Engels non poteva sviluppare la coscienza di Engels senza essere circondato da operai, nonostante facesse una vita molto diversa dalla loro; ma probabilmente lo stesso discorso vale per il singolo lavoratore.

Un fenomeno interessante è proprio vedere come quelle persone che continuano a essere forzosamente assembrate, in queste settimane in cui molti altri sono invece tenuti “distanziati”, siano state più propense a sviluppare una coscienza che riguarda la propria categoria sociale (soprattutto se la categoria è sottoposta a uno sforzo speciale: noi infermieri, noi medici, noi insegnanti, noi magazzinieri, noi corrieri, noi postini…) o addirittura la propria classe. Lavorando da casa mi accorgo di dover attingere a cosa mi raccontano gli operai di fabbrica o chi fa parte del personale sanitario per capire e “sentire” cosa succede là fuori, perché il mio mondo immediato si è improvvisamente ristretto al mio appartamento e anche quando mi avventuro a fare la spesa mi sembra di essere su un pianeta ostile; probabilmente è come percepiremmo sempre il mondo se ci basassimo solo sulla nostra esperienza individuale, e dev’essere infatti simile al mondo mentale tipico di alcune classi (a)sociali individualiste.

[1di2]

Aggiungerei anche che la costruzione della narrazione sulle imprese essenziali si sta ora intersecando con quello della ripresa delle attività e della cosiddetta Fase 2. La negoziazione in atto sembra non prevedere un dibattito pubblico oltre certi corpi intermedi e i gruppi di lobby e prosegue un cammino di non trasparenza e di oscuramento di alcune dinamiche sostenuto dai media mainstream. E’ evidente però che sono in moto pratiche negoziali analoghe a quelle dello scorso febbraio che hanno evitato la creazione di zone rosse in territori con alti livelli di contagio. Questi due articoli danno anche qualche numero in più:

https://ilmanifesto.it/oltre-il-lockdown-le-aziende-lombarde-sono-gia-al-lavoro/ in Lombardia sarebbero già attive circa il 60% delle imprese. Nel milanese, su un totale di 1.5 milioni di lavoratori, sono 600 mila quelli ad essere in lockdown effettivo.

https://www.newyorker.com/news/our-columnists/the-coronavirus-calls-for-wartime-economic-thinking in USA a subire effetti fortemente recessivi sarà circa il 40% del PIL legato a produzioni “non essenziali” e consumo discrezionale.

[2di2]

A questo mi permetto di comparare il caso del settore turistico di Luang Prabang. In estrema sintesi, l’epidemia è stata associata da subito al turismo europeo attraverso una serie di notizie poco attendibili che però hanno generato ansia e permesso la chiusura della città alla fine dell’alta stagione e non quando la crisi era di fatto iniziata in Cina, lo scorso gennaio, con gli hotel pieni. L’arrivo “via Italia” del contagio nei primi giorni di Marzo ha così limitato le perdite dei tour operator e permesso la chiusura stagionale degli alberghi, con annessi licenziamenti e pochi casi di cassa integrazione “privata”. Non ho dati reali sui bilanci che comunque, per onestà, dovrebbero considerare anche la prossima stagione. Tuttavia, è possibile che una grossa fetta dei costi del lockdown siano ricaduti sui villaggi meno rappresentati da cui provengono i lavoratori licenziati o i prodotti non più acquistati. I profitti da alta stagione sono stati preservati mentre le attuali politiche per il biocontenimento del virus e una cittadinanza ligia alle regole di distanziamento fisico potrebbero essere funzionali alla ripresa delle prenotazioni nel “dopo”.

[non so come mai ma il contatore di battute del mio software di scrittura non coincide con quello del blog, quindi ho spezzato in due il messaggio]

A volte preferisco pensare che chi concepisce questi provvedimenti, semplicemente si dimentichi di pensare a tutte le connessioni e dunque a tutte le conseguenze, per ignoranza, per fretta. Poi riacquisto una parvenza di lucidità.

Quello delle fabbriche aperte e delle scuole chiuse è un altro aspetto della schizofrenia con la quale si sta gestendo questa situazione, per cui in libreria ti contagi ma nel call center no, in spiaggia ti contagi ma al supermercato no, al negozio di abbigliamento per adulti ti contagi ma a quello per bambini no, nella pista ciclabile abruzzese ti contagi ma in quella veneta no, e così via. Tra l’altro aprire un negozio per 2 giorni a settimana con orario ridotto è il metodo migliore per crearvi piccoli assembramenti.

Il governo spara manifestazioni di principio più che decreti, e le regioni si adeguano ma anche no. Dopo un mese e mezzo, sembra che l’incipiente abitudine a questa vita, invece di responsabilizzare ed educare alla convivenza con COVID, stia suonando una specie di rompete le righe, un’autorizzazione implicita a fare ognuno come gli pare (ognuno intendo ogni istituzione), insomma, uno sbracamento. E’ come se la scienza stia smettendo di essere scienza e stia diventando opinione (opinione di governatori regionali e prefetti), e il principio di precauzione (necessario in quanto sappiamo ancora pochissimo su ‘sto virus) viene enfatizzato o svilito a seconda delle convenienze (o, appunto, delle convinzioni personali di qualche funzionario).

Faccio parte di quelli che #restanoacasa ma ci restano non per volontà , ma perché tutti i settori in cui lavoravano sono #restatiacasa. Dirigo una piccola compagnia teatrale indipendente (spettacoli annullati), svolgo laboratori in scuole d’infanzia e primaria (chiuse) e lavoro come tecnico luci (eventi rinviati sine die). Appartengo quindi alla categoria dei lavoratori autonomi che non sono precari in senso stretto, ma che non hanno tutele e spesso neanche voce per difendere le proprie istanze.

Spesso siamo una categoria considerata di destra: le famose “partite IVA”, sicuramente siamo una categoria che fatica molto a trovare una sua identità sociale e che si trova esclusa dalla sfera della working class (siamo mille lavori diversi con mille tipologie contrattuali) ma anche da quella del lavoro garantito. Altro elemento assente è la solidarietà, o per dirla in altri termini lo spirito di classe che da forza contrattuale ad altre categorie. Ma questo è facilmente spiegabile nel fatto che come partite IVA siamo “imprese individuali”, costrette a competere fra loro spesso per un tozzo di pane. Spesso provo la sensazione di essere marginale fra i marginali, non proprio proletario ma con quella totale assenza di tutele che mi – ci – relegano di fatto nella marginalità.

Quando oggi sono entrato in Giap avevo in testa una riflessione sul termine “distanziamento sociale”, che in questo contesto mi cade a pennello: questa pessima traduzione dell’inglese social distancing crea in italiano una preoccupante distorsione del significato originario. Social non significa tanto sociale quanto interpersonale, quindi per un anglofono il termine indica la necessità di aumentare la distanza prossemica fra gli individui: due metri rendono più difficile sputacchiarsi addosso il virus… ma da noi assume un – temo profetico – senso di aumento delle divisioni, del divaricazione del gap fra le classi, in termini di opportunità, di possibilità, di capacità di ripresa, di prospettive future.

È questo che mi sento sulle spalle tutte le mattine che #iorestoacasa.

La nostra compagnia ha da subito lavorato su più fronti, ma prima abbiamo prese le distanze da due approcci: quello della rivendicazione corporativa e quello dell’asservimento all’#iorestoacasa.

Poi siamo passati ai fatti. Con #teatroaporteaperte abbiamo avviato un piccolo format di varietà teatrale trasmesso in diretta dalla nostra pagina Fb. Il format propone pillole di monologhi e performance registrate e commentate dal vivo, intervallando rubriche artistiche e satiriche a interventi più politici. Lo scopo è riproporre i principi di teatro popolare e “stiloso” della rassegna di quartiere che gestivamo. Lungi dal proporre un modello, suggeriamo a tutti/e di sperimentare forme “taumaturgiche” di teatro in rete. Mentre in molti dell’ambiente accusavano quelli come noi di narcisismo, altri colleghi si sono uniti allo show e il live è stato inserito all’interno di #ResistenzeContagiose, iniziativa di solidarietà coordinata dalla rete Cinecittà Bene Comune composta da servizi gratuiti di consegna beni e sostegno legale. Nel frattempo si sono riattivati anche i laboratori: quello degli adulti che ora si svolge on-line tramite esercizi di dizione e scrittura creativa guidati dalla mia partner Laura e quello dei bambini, con racconti e giochi creativi che abbiamo proposti alle nostre scuola fino a quando non ci hanno detto che «dovevano dare priorità alla didattica».

E qui ci è balzata all’occhio la lotta eminentemente politica che bisogna condurre parallelamente a quella artistica e che nel “lavoro” trova il suo punto di convergenza. Non basterà riorganizzarsi per recuperare le date o le produzioni perdute. Perché, nell’ambiente lo sappiamo tutt*, i soliti noti torneranno ad essere ancora più noti, le relazioni di potere fra dir. artistici e istituzioni saranno mantenute, l’accesso ai finanziamenti rimarrà per pochi.

Aggiungo una postilla:

Se il “sottobosco” del teatro italiano, quello fatto da compagnie e teatri indipendenti e non amatoriali che lavorano a stretto contatto con i territori, li sentono pulsare e li trasformano e – a volte – ne pagano anche le conseguenze con furti, mancanze di tutele e sgomberi, se quel sottobosco non si fa sentire sarà dura. Credo che la crisi da “distanziamento fisico” che si sta già manifestando, ci dia l’opportunità per rilanciare questo tipo di teatro, sgonfiando quel tipo di teatro trincerato sui grandi palchi, gli abbonamenti o i festival usa-e-getta. Per farlo bisognerà riprendersi prima di tutto le strade, poi i palcoscenici: perché è lì che si intercettano i reali bisogni del territorio e perché le strade vuote non hanno portato a mai nulla di buono. Poi occorrerà essere presenti sul territorio e per il territorio, attivarsi, sporcarsi le mani. E ci vorrà cooperazione e curiosità reciproca (fra teatranti ma anche fra settori culturali) per resistere e non mollare al primo bau bau. Il teatro, diceva qualcuno, è lo spazio della «qualità delle relazioni» e se ci impediranno di relazionarci alla luce del sole, saremo pronti a lottare. A lottare per un teatro clandestino.

Ho iniziato a leggere Chav due giorni fa in tarda mattinata e l’ho finito di ieri pomeriggio. Lo avrei finito anche in meno tempo, se non avessi avuto altro da fare, e il motivo è questo: avevo bisogno di leggere una storia così: diretta, potente, vera. Perché in un periodo come questo una storia in cui il tema portante è la “solidarietà coatta” ci spinge a rivedere le nostre posizioni rispetto alla nostra classe sociale, alle persone che ne fanno parte; anche rispetto a noi stessi, se siamo “maschi bianchi eterosessuali a piede libero”, e analizzare ciò che stiamo facendo: combattiamo lo stato di cose o siamo passati dall’altra parte della barricata?

“Chav” è tremendo non solo per ciò che racconta ma perché D. Hunter si assume la responsabilità di essere un maschio bianco. Scrive che è consapevole di essere riuscito a superare momenti difficili e dolorosi grazie a questo privilegio. “Immaginate se fossi passato attraverso queste esperienze ma da donna”, scrive a un certo punto. E nel libro questa riflessione sui generi, sulle relazioni di potere è continuo. Per quanto mi possa ritenere una persona che lavora per disattivare il proprio maschilismo, credo di avere ancora molto da imparare. E questa cosa D. Hunter me l’ha sbattuto in faccia con la forza di un pugno.

Durante la lettura mi sono tornate in mente scene dai libri di E. Bunker: stessa rabbia verso il sistema e le istituzioni, gli adulti, stesso orgoglio di emarginato che difende la propria visione del mondo (che è una visione di classe), stessa forza per uscire fuori da circoli autodistruttivi (studiare e iniziare a scrivere) senza saltare la barricata e diventare dei borghesi. La cosa che ho apprezzato tantissimo durante la lettura è il linguaggio, il riuscire a passare da un linguaggio alto a uno basso da strada, senza spostare il punto di vista, sempre “working class”. Un linguaggio orgoglioso d’essere espressione diretta della classe lavoratrice, di chi ha sempre saputo (indipendentemente se ha studiato o meno) da che parte della barricata sta e ora te lo racconta. In questo credo che il merito della traduzione sia grande.

Abbiamo ragionato molto con Alberto, in fase di traduzione (sua) e revisione (mia), sulla lingua di Hunter. È un aspetto molto interessante e che voglio specificare, perché al momento ancora nessuno vi si è soffermato in fase di lettura critica.

Come è abbastanza tipico delle persone che si sono alfabetizzare solo in tarda età, e che hanno studiato già da adulte, Hunter ha una sintassi completamente scombinata, scomposta, ingarbugliata, che procede per accumulo e ripetizioni, ricalcata sul parlato (infatti abbiamo lavorato molto sui tempi verbali per evitare di “normalizzarne” la sintassi su di un livello piano da lingua scritta di livello medio); ma padroneggia un lessico di livello medio-alto, a volte anche alto (frutto dei suoi studi recenti), anche se – con una punta di orgoglio e rivendicazione – non evita sortite verso il basso (turpiloquio, gergo, linguaggio di strada) dai toni crudi, scatologici e materici.

Questo continuo stridere tra alto e basso nel registro, tra andamento “parlato” e povero nelle strutture della sintassi ma abbondanza e varietà lessicale, a mio parere ha un – positivo – effetto straniante, perturbante, disturbante. Che rispecchia e rende appieno, stilisticamente, sia il contenuto narrativo che la rivendicazione politica del libro.

ciao, non ho ancora letto il libro di Hunter ma mi riprometto di farlo quanto prima.

La prefazione di WM4 e il virgolettato «Si continua a rifiutare l’idea che debba essere l’oppresso a decidere la propria forma di resistenza. Gli altri devono sostenere quella scelta, se vogliono essere considerati alleati o complici. L’alternativa è passare al lato dell’oppressore» mi richiamano la realtà delle banlieue francesi, abitate dal sottoproletariato razzializzato, con cui la sinistra “regolare” non riesce a costruire un dialogo – anche perché lo cerca più che altro quando ne avrebbe bisogno per i propri obiettivi, per il resto è più orientata a disprezzarlo. Questa distanza è espressa, mi pare, con efficacia da un gruppo politico emerso dalle rivolte del 2005, gli indigènes de la république. Ad esempio nel 2018 replicavano al movimento delle “nuits debout”, l’ultra-sinistra “bianca” mobilitata contro le riforme neo-liberiste che lamentavano l’assenza giovani dei delle banlieue, che “gli indigeni” non c’erano perché la sinistra bianca non cercava una convergenza delle lotte, ma chiedeva loro una convergenza verso le sue lotte. Insomma il sottoproletariato di banlieue rivendicherebbe una soggettività politica che stenta ad essere riconosciuta.

Ho superato il limite di battute e concludo qui di seguito.

Il concetto di solidarietà degli oppressi mi rimanda l’immagine di quella specie di mondo parallelo che i migranti organizzano ovunque si insediano e che è ciò che semplicemente permette di vivere a famiglie con redditi bassissimi e irregolari. Un mondo parallelo che è innanzitutto un circuito economico separato che fornisce praticamente ogni tipo di merce o servizio a tariffe incomparabilmente più basse che non nel circuito “official” – e che, in quanto circuito economico separato ma non certo alternativo, ripropone pari pari tutti i tipi di sfruttamento presenti nel mercato alto, però segna una sorta di appartenenza a un mondo off che per ciò stesso garantisce anche in qualche modo protezione, cura, in qualche caso presa in carico, e molto difficilmente assume un atteggiamento giudicante. Almeno è quello che io ho capito nella mia frequentazione ormai venitcinquennale della comunità marocchina qui a Bologna (parecchio coatta anche lei, intendiamoci, non sto idealizzando nessuno, ma la solidarietà degli outsider è palpabile)

Spero non essere andata OT, scusate, erano riflessioni a margine

Girolamo De Michele recensisce Chav. Solidarietà coatta di D. Hunter sul Manifesto

In questi giorni stavo cercando una lettura nuova che mi facesse uscire dalla mia routine intellettuale. Il libro di Dan Hunter appartiene a una vasta letteratura sul sotto-proletariato urbano. Ci sono svariati testi, anche molto belli, sui temi che tratta. A colpirmi però è stato il suo discorso sull’odio. Dan si forma nel suprematismo bianco dei midland inglesi ed agisce dentro una società ordinata tra profonde divisioni razziali. La sua visione del mondo è essenzialmente etnica, fondata “sull’essere bianco”; l’unico privilegio materiale della sua vita. Nello svolgersi dei capitoli descrive accuratamente i centri di produzione dell’odio, schiacciato tra una società che lo ritiene feccia (chav), un padre che lo incita a picchiare i ragazzi di colore e una madre schizofrenica che si ucciderà mentre lui è in prigione. In ogni racconto, emerge onnipresente un vuoto che, a volte, si materializza nell’assenza di un corpo solidale a cui fare ritorno ed, altre, si fa largo tra libertà senza limiti, dentro relazioni nomadiche in cui Dan sembra ritrovare una dimensione di “cura del se” seppur precaria e sempre antagonica. Proprio grazie a queste relazioni, il discorso etnico si sfuma e l’odio sembra disegnare i contorni della coscienza di classe. Nel suo personale percorso di svelamento delle relazioni di dominio che lo incatenano, i movimenti sociali emergono come un potere pastorale capace di conferire senso a quel vuoto attraverso significati condivisi e pratiche di solidarietà radicate nell’esperienza diretta della marginalità. A ben vedere “Chav” supera categorie intellettuali come quella di “periferia” o di “sobborgo” per spingere il lettore dentro uno spazio composto di tessuti connettivi, senza centri, dove si riproduce continuamente un’economia del noi-contro-di-loro. Da qui mi sono chiesto se esista davvero un “soggetto neoliberale”, dispossessato e colonizzato per sempre. Le storie che Dan intreccia nel suo libro sono certamente un prodotto del post-Stato e dell’ultra-liberismo inglese, ma dimostrano anche che nonostante continue violenze ed espulsioni, nemmeno sistemi produttivi dispoticamente perfetti sono capaci di instaurare un corpo non più in relazione, obbediente o non più in conflitto.

In Corona-Virus Zeiten stehen Working Class (und Berichte von ihr) erneut im Mittelpunkt

von Wu Ming – Deutsche Übersetzung von Günter Melle.