Preistoria del Bhutan Clan, 2017.

di Luca Casarotti *

Alla memoria di Marco Mathieu.

Perché l’ultima storia che ha fatto in tempo a raccontare

possa avere un pubblico, come ogni storia deve avere.

Le note che seguono non sono l’esito di una ricerca già svolta, ma la traccia di una ricerca da svolgere: mi auguro che lo si possa fare nell’istituendo laboratorio Melologos.

Siccome il laboratorio è istituendo e non ancora istituito, e siccome la merce per istituirlo ha sia un valore d’uso sia un valore di scambio, c’è ➙ l’apposito crowdfunding.

Melologos si propone di indagare il legame tra musica e scrittura. Da un primo punto di vista, cioè per quanto riguarda il legame tra la musica e la documentazione scritta della sua pratica, il nesso musica-scrittura è antico quanto le tracce di quest’ultima. Fin dagli esordi della documentazione, infatti, la scrittura attesta che l’essere umano suona. Il che, detto per inciso, non significa che l’essere umano abbia iniziato a fare musica soltanto da quando ha iniziato a scrivere.

1. Musica e scrittura: la profondità di campo e il problema consueto delle origini

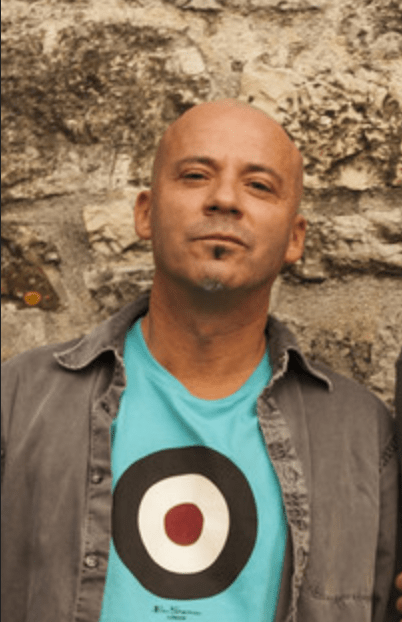

Stefano Zenni

Da anni il musicologo Stefano Zenni dedica a questo problema una parte della sua riflessione. Zenni concepisce il mestiere di musicologo un po’ come Jacques Le Goff concepiva quello di storico, ossia come esito di tre formanti: la ricerca, l’insegnamento e la divulgazione, e quest’ultima gli è facilitata dall’essere un naturale e brillante affabulatore. Le origini della musica è il titolo di una conferenza divulgativa che Zenni ha tenuto a Firenze, lo scorso 7 ottobre. Per interessamento e con una prefazione dello stesso Zenni, è anche apparso in traduzione italiana, con il titolo Musica dal profondo, un importante libro di Victor Grauer – allievo del celebre Alan Lomax – che si può consultare per una trattazione più specialistica.

Da un altro punto di vista, il legame tra musica e scrittura è quello che esiste tra un testo e la sua rappresentazione sonora in uno spazio che definiamo musicale, senza per ora accapigliarci sulla definizione.

Anche il nesso tra musica e testo è antico, ma quasi certamente non è originario. Quando usiamo l’aggettivo «originario» in questa accezione, dobbiamo sempre precisare che lo usiamo nel solo senso in cui è possibile parlare di origini: cioè nel senso in cui Émile Benveniste parlava di signification première, vale a dire di forma più antica a noi conoscibile. Stando a quanto è possibile ricostruire, faccio ancora riferimento alle tesi di Grauer e Zenni, la musica più arcaica non aveva parole. Prevedeva sì l’uso della voce, ma in modo esclusivamente timbrico: quindi non significativo sotto l’aspetto verbale.

Ciò non toglie che la mise-en-musique di parole scritte sia un fenomeno antico. Per dare profondità di campo allo studio del fenomeno che ci interessa, sarebbe quindi importante che alla ricerca di Melologos partecipasse chi si occupa di antropologia, di storia della musica e di storia della letteratura.

Il nesso musica-testo è antico, dicevamo. Antico e, dobbiamo aggiungere adesso, ampiamente assimilato. Al punto che lo diamo per scontato. Non occorre riandare ai libretti d’opera classici, o al compagno Luigi Nono che mette in musica i testi del compagno Nanni Balestrini. Basta l’esempio della forma di musica popular per antonomasia in occidente nell’ultimo secolo: la canzone.

Di regola, la canzone ha un testo. E continua ad averlo anche quando non lo si canta, come si fa spesso nel jazz. Il più delle volte, i jazzisti spolpano la canzone, se ne servono cioè come di un canovaccio formale su cui imbastire altra musica, facendola perciò diventare un pretesto. Giocando con la figura etimologica, potremmo dire che diventa un pre-testo perché viene ridotta a ciò che c’è prima del testo. Il che ha un senso quando la canzone è una reminiscenza del musicista, e fa parte di un repertorio mentale a cui il musicista attinge, magari perché l’ha sentita mille volte alla radio.

Esempio: ha molto senso che John Coltrane suoni My Favourite Things, e suonandola di fatto la risignifichi. Ne ha molto meno che un musicista suoni una canzone per il solo motivo che è uno standard, assottigliando così il suo legame con la canzone al fatto che sia riprodotta come una serie di note su un pentagramma. Ricordo la domanda di una collega, a una jam session durante uno di quei corsi estivi di jazz che frequentavo da studente, quando l’ennesima cantante aveva attaccato Love for Sale: «Ma queste sanno cosa stanno cantando?»

La questione non è, o non è primariamente, che si canta con meno remore in una lingua diversa dalla lingua madre. Anche musicisti anglofoni continuano a sfornare esecuzioni pedisseque di canzoni che hanno testi improponibili, ma sono canoniche. La questione è la coazione a ripetere; ossia, a non affrontare criticamente il canone. E quindi il problema è il modo in cui s’insegna a fare musica. Potrei proseguire, ma il discorso ci porterebbe troppo lontano dal nostro tema, perciò de hoc satis.

Riassumendo: il legame musica-testo è talmente profondo da essere una precomprensione piuttosto che un oggetto d’indagine. Sia chiaro che parlo di quella che mi pare una tendenza, contro la quale esiste uno spazio non piccolo di eccezioni. Con il disco SongReWriting, Caterina Comeglio e io abbiamo tentato di collocarci in questo spazio, presentando – per così dire – in purezza il nesso musica-testo costitutivo della canzone, vale a dire riducendo all’osso la strumentazione e quindi obbligandoci a fare in modo che testo e musica si reggessero sulle loro gambe, senza troppa sovrastruttura. Anche se una sovrastruttura c’è: c’è sempre.

2. Il testo come musica: la sostanza in sé

Proseguiamo con il ragionamento. Un primo obiettivo da traguardare nella ricerca del laboratorio Melologos è imparare a saper mettere in musica testi significativi. Un secondo obiettivo è accrescere nei musicisti la coscienza di come funziona un testo, e negli scrittori la coscienza di come funziona la musica.

Su questo punto bisogna fermarsi un po’ di più. Dalla precomprensione di cui dicevo, ossia che in sostanza il testo è un componente irriflesso della musica, deriva ai musicisti una certa abitudine a concepirlo come mero riempitivo dello spazio sonoro: come una sequenza di fonemi su cui si può articolare il canto. Il che non è falso, anzi: quando viene immesso come canto o elocuzione nello spazio sonoro che definiamo musica, il testo diviene esso stesso musica. Dunque, rileva anzitutto all’orecchio per la qualità timbrica dello strumento vocale di chi lo dice o lo canta, per l’intonazione, il ritmo e la drammaturgia dell’elocuzione e/o del canto. In quanto suonato da una voce, il testo messo in musica va perciò trattato come una parte dell’orchestra, a prescindere da quale ne sia la natura semantica, senza la quale non sarebbe un testo.

In quanto musicisti, il locutore/cantante e gli altri strumentisti devono mettere a punto un sistema che consenta loro di interagire in uno spazio comune, che è lo spazio musicale. Per costruire quest’interazione occorrono due conoscenze complementari. In primo luogo quella teorica, riguardo agli strumenti dell’orchestra che realizzerà la messa in musica del testo: su quali registri lavorano, quali sono le loro potenzialità dinamiche e così via. Tra gli strumenti è compresa ovviamente la voce umana; in secondo luogo quella empirica, relativa al modo di suonare dei musicisti che compongono l’orchestra. Tra i musicisti è incluso ovviamente chi suona il testo, cioè lo canta o dice. Teoria dalla prassi e per la prassi.

In quanto musicisti, il locutore/cantante e gli altri strumentisti devono mettere a punto un sistema che consenta loro di interagire in uno spazio comune, che è lo spazio musicale. Per costruire quest’interazione occorrono due conoscenze complementari. In primo luogo quella teorica, riguardo agli strumenti dell’orchestra che realizzerà la messa in musica del testo: su quali registri lavorano, quali sono le loro potenzialità dinamiche e così via. Tra gli strumenti è compresa ovviamente la voce umana; in secondo luogo quella empirica, relativa al modo di suonare dei musicisti che compongono l’orchestra. Tra i musicisti è incluso ovviamente chi suona il testo, cioè lo canta o dice. Teoria dalla prassi e per la prassi.

Va da sé che la conoscenza empirica ha bisogno di un luogo in cui farsi. L’orchestra, quanti ne siano i componenti, ha bisogno di poter lavorare con continuità, in una dimensione che non è solo quella della performance. Per garantire questa dimensione, Melologos non può che essere un laboratorio: uno spazio in cui si costituiscono ensemble stabili, il cui lavoro in fieri è riscontrato -si potrebbe dire- tra pari; o meglio: da una comunità di persone che condivide l’esigenza di sperimentare con le forme della messa in musica del testo. Senza che questo significhi condividere per forza un’estetica.

Avere un luogo deputato solo alla ricerca (che non sia quindi il palco del live), al confronto collettivo e a quello delle pratiche sono esigenze che avverto io stesso, nonostante dal 2013 abbia lavorato sulla forma del reading-concerto assiduamente con Wu Ming 1, e occasionalmente con alcune delle scrittrici che hanno partecipato all’antologia Future: il domani narrato dalle voci di oggi: Esperance Ripanti, Addes Tesfamariam e Marie Moïse, che è secondo me una delle migliori voci leggenti italofone della mia generazione.

[Un colossale ritardo ferroviario, invece, aveva impedito a Simona Baldanzi e al Prunetti di raggiungermi a Milano, dove alla prima edizione lombarda del festival Contrattacco! era in programma una lettura musicale working class dai loro romanzi 108 metri e Figlia di una vestaglia blu, la cui preparazione mi aveva posto sfide poetiche non di poco conto.]

3. Il testo come musica: la sostanza nelle forme

Detto che il testo messo in musica diventa a sua volta musica, dobbiamo adesso riprendere il discorso sulle forme della messa in musica. L’abbiamo già impostato facendo l’esempio della forma-canzone. La presenza del testo nella canzone, abbiamo detto, è talmente scontata che il testo arriva all’orecchio prima per la sua natura musicale e poi per il significato. Percepiamo il testo prima come musica e poi come testo. Lo iato tra queste due percezioni può essere anche minuscolo: dipende dall’abitudine critica che ciascuno di noi ha. Ma dipende anche dalle caratteristiche del testo e, appunto, dalla forma della messa in musica. Facciamo un po’ di esempi, per dare concretezza al discorso.

Due precisazioni, prima di cominciare:

■ la prima è che trarrò gli esempi dalla cultura italiana contemporanea, non perché questa abbia un peculiare valore conoscitivo, ma solo per individuare una dimensione comparabile a quella che Melologos potrebbe avere. Non sono neanche lontanamente tutti gli esempi possibili.

■ la seconda precisazione è che ho scelto di non parlare delle persone che si sono già dette interessate a partecipare a Melologos: Lello Voce, Filo Sottile, Marco Messina (che in realtà citerò, ma solo di sbieco, data la sua ineludibile ubiquità di producer!), Militant A, e l’elenco proseguirebbe. Dei rispettivi percorsi ci sarà modo di riflettere collettivamente all’interno del laboratorio, e – questo è l’auspicio – di scriverne insieme.

Primo esempio: senza per ora accapigliarci sulla definizione di «letteratura», i testi di un Colle der fomento, di un Rancore, di un Murubutu o di un Claver Gold sono spesso molto letterari. Eppure non abbiamo alcuna difficoltà a dire in che forma musicale questi scrittori calano i loro testi. La forma è il rap. Quindi, siamo di nuovo nel grande contenitore della forma-canzone. Che è una forma canonica, anche nella specie del rap. E devo precisare: il fatto che gli autori citati si muovano all’interno del canone non li rende meno interessanti. Tutt’altro: la loro scrittura supera la soglia normale di attenzione critica al nesso musica-testo nella forma canzone, forzando il nesso in direzione del testo.

Avremmo potuto dire più o meno le stesse cose anche se, invece di fare l’esempio di un’avanguardia di rapper, avessimo fatto quello di Domenico Modugno che canta Cosa sono le nuvole: la forma è di nuovo la canzone, ma il testo di Pasolini – e non solo perché sappiamo che l’ha scritto Pasolini – s’impone immediatamente all’orecchio, tant’è che ci colpisce anche quando la canzone non viene riproposta nell’arrangiamento originale.

Secondo esempio: ascoltare Qualcuno era comunista di Gaber – Luporini non ci provoca nessuno choc estetico. Anche in questo caso si tratta di un testo messo in musica. Di un testo stavolta recitato in prosa, non detto metricamente. Di un testo molto letterario: non tanto per l’anafora – «Qualcuno era comunista, perché…» – su cui è costruita la parte centrale del monologo, che è anzi una figura elementare, quanto piuttosto per il lungo tropo ispirato a Pessoa che ne sorregge la parte conclusiva. Questa volta non siamo all’interno della forma canzone, ma la musica non ha niente di non convenzionale. La band che supporta Gaber suona, seppur dal vivo e con grande perizia, una library music senza troppe ambizioni sperimentali, diversamente da altra library music.

Terzo esempio. Pensiamo al lavoro ormai trentennale di Emidio Clementi, non solo con i Massimo Volume, e a quello di poco posteriore di Max Collini, non solo con gli Offlaga Disco Pax. Entrambi hanno fatto moltissime cose, e diversissime tra loro, ma a me interessano i punti in comune. Gli autori e chi legge mi perdoneranno la sintesi brutale. Nemmeno al cospetto di Clementi e Collini abbiamo difficoltà a dire che si tratta di musica popular, con il solito caveat jenkinsiano che «pop» non vuol dire per forza «di massa». Rispetto agli esempi precedenti, però, i loro dischi qualche choc estetico in più lo provocano. Le ragioni di fondo sono due.

1) Il modo di dire il testo, che non è né canto né lettura ritmica, ma resta libero rispetto al battito del metronomo. Cosa non molto usuale nel pop.

2) la musica che circonda i testi allude alla canzone, ma allo stesso tempo ne eccede i limiti: ad esempio, in molti brani sia di Clementi sia di Collini salta la distinzione consueta tra verse e chorus, sostituita dall’iterazione di uno o più semplici moduli tematici. Ce ne si accorge ascoltando anche i pezzi più iconici dei rispettivi opera omnia, come Il primo dio o Robespierre.

A questo punto il buon argomentatore, che tenga a provare la propria affermazione, farebbe ascoltare i brani portati a esempio, isolerebbe le cellule tematiche e si soffermerebbe sulla loro ricorsività. Che è un altro modo per dire: lo studio pratico della musica necessita sempre di un canale di comunicazione orale-aurale, quindi di uno spazio fisico dove esercitarlo, e a questo serve un laboratorio.

Se però dal pop ci spostiamo alla musica di ricerca, ci accorgiamo che il modo di fruire del testo in musica cambia completamente. Due dischi come Sfueai e Al centro delle cose, del duo formato dalla cantante Elsa Martin e dal pianista Stefano Battaglia, ci disorientano molto più di tutti gli esempi precedenti. Eppure sono fatti della stessa materia: mettono in musica testi letterari di sofisticatezza variabile.

A disorientarci non è la lingua friulana dei testi, ragion per cui ho scelto proprio questi due esempi. Cerco tiempo della 99 Posse non ci disorienta allo stesso modo, anche nel caso che il napoletano non sia una delle nostre lingue madri, com’è per chi scrive. A disorientare è la materia sonora.

Certo, se con quelle sonorità si è cresciuti, è di nuovo il mio caso, il disorientamento è poco meno che nullo. Però non tutti sono cresciuti ascoltando musica sperimentale, con il che dovrebbe essere evidente il punto di tutto il discorso. Le consuetudini d’ascolto determinano la percezione non solo della musica, ma anche del nesso musica-testo. Detto meglio: la forma della messa in musica determina la fruizione del testo. Ovvero, una messa in musica inaudita ha un effetto di straniamento anche sul testo più familiare. È un corollario di quanto dicevamo già prima: il testo messo in musica diventa a sua volta musica.

La conclusione da trarne è che un laboratorio di ricerca su fonologia e narrativa serve anche ad ampliare le consuetudini d’ascolto, ovvero a istituire un confronto il più possibile esaustivo – cioè filologicamente esatto – con lo stato dell’arte: dunque con quanto è già stato acquisito al repertorio della messa in musica di testi narrativi, e con quanto è ancora sperimentazione, ricerca affine a quella che vogliamo fare noi.

Sulle ricerche affini – e affini non vuol dire convergenti – si può fare una digressione, terminata la quale potremo anche avviarci alla fine dell’articolo.

4. Excursus critico: potenza e limiti di una prassi di ricerca

Nell’ultimo quarto di secolo, in Italia, la sperimentazione sulla messa in musica di testi letterari ha avuto uno dei suoi campioni proprio in Stefano Battaglia, che abbiamo citato poc’anzi. Non il solo, chiaramente. Un altro è il compositore Carlo Boccadoro. Un altro ancora è il contrabbassista e violoncellista Paolo Damiani. E l’elenco potrebbe proseguire.

Il percorso di Battaglia è un caso utilissimo da studiare. In ossequio alla tradizione colta dalla quale proviene, questo grande musicista ha attinto alla letteratura e a svariate altre forme d’arte per plasmare i suoi lavori, con un eclettismo che è la cifra del suo stile, e direi anche del suo pensiero. Quanto alla letteratura, Battaglia l’ha utilizzata sia come ispirazione non musicale di molte sue composizioni e improvvisazioni, sia come materiale propriamente musicale.

Un esempio del primo approccio è il disco Re: Pasolini del 2007: qui non sono le parole dell’eponimo a essere messe in musica (si tratta di brani strumentali), ma scorrendo la tracklist si capisce che il lavoro è ispirato a momenti della biografia e della bibliografia di Pasolini. Esempi del secondo approccio sono i dischi già menzionati con Elsa Martin, e il concerto Porpora in duo con la poetessa Mariangela Gualtieri.

Camilla Battaglia

Inoltre, che l’attributo gli sia gradito o meno, Battaglia è uno scolarca. Alla sua scuola, diffusa nei vari laboratori che ha istituito a Siena e in giro per l’Italia, si sono formati allievi interessati come lui a mettere la letteratura nella loro musica: la cantante Elsa Martin (con lavori sulla letteratura friulana), il percussionista Fabrizio Carriero e la cantante Beatrice Arrigoni (che ha anche un’istruzione universitaria in materie letterarie, con lavori su Emily Dickinson, Milo De Angelis, Paola Loreto etc.), la cantante Camilla Battaglia (con lavori ad es. sui Quartetti di Eliot), lo storico del diritto Luca Casarotti, nella sua persona altra di pianista (con lavori sulla Recherche, rectius: sulla Recherche letta da Jacques Rancière letto da Wu Ming 1).

Pur non svolgendo io la professione di musicista, per lo meno nel senso che la forza-lavoro per la quale ricevo abitualmente un salario non è quella che impiego sul palcoscenico, Stefano Battaglia è stato dunque un mio maestro. E quindi, secondo il verso che credo sia caro a entrambi, mi ha insegnato com’è difficile trovare l’alba dentro l’imbrunire. Molte delle convinzioni che esprimo in questo articolo hanno preso forma frequentando i suoi laboratori, nel corso d’un decennio e oltre.

Proprio perché longevi e ancor più fecondi, al punto di essere un’istituzione della ricerca sull’ibridazione tra le arti liberali, di questi laboratori vorrei segnare anche la principale aporia. Prendetelo pure come il gesto teorico dell’allievo iconoclasta, anche se sento molto lontana da me l’intenzione di bruciare le immagini.

L’aporia della ricerca condotta nei laboratori organizzati da Stefano Battaglia coincide in buona misura con il limite più vistoso contro cui batte il pensiero del loro demiurgo. Giustamente, Battaglia coltiva l’ambizione di pensare la musica non solo come una tecnica, ed è un’ambizione rara. Nel farlo, non si sottrae al confronto con la scrittura. Tuttavia, leggendo i suoi scritti “teorici” – alcuni dei più recenti sono raccolti in un’apposita sezione del sito ufficiale – ci si deve sforzare parecchio per superare la prima impressione, che è quella di una certa, respingente naïveté.

L’ingenuità è in parte volontaria e in parte no. È involontaria, nella misura in cui Battaglia non domina la lingua quanto la tastiera del pianoforte, sicché la frase spesso gli scappa di mano e non fa più ritorno. È volontaria, invece, nel miscuglio eclettico dei concetti e delle filosofie, che tanto dà alla superficie del testo un aspetto di ricercatezza, quanto evanescente si rivela alla soluzione del problema epistemologico posto di volta in volta, riguardi esso la nozione di tempo, di creazione, di desiderio… Qualcosa di simile alla «pappa omogeneizzata sempre rimodellabile nel modo più utile» che, secondo Furio Jesi, produce il «lusso spirituale»: cioè, come ha scritto Enrico Manera, quell’insieme di «retoriche del sublime che [imitano] il linguaggio del sacro, [che] alludono e non spiegano nulla.»

Non per caso uno degli auctores di Battaglia è proprio Rilke: un protagonista, insieme alla sua recezione da parte delle élite europee, delle pagine jesiane. Ciò non toglie nulla alla grandezza del musicista. Ma quella dell’intellettuale tout court non le è pari. Il che non deve dare spazio all’escamotage inverso, che a un buon intellettuale sia consentito fare musica scadente. Un pensiero irrisolto è sempre il carburante delle nuove ricerche.

Ad esempio, in questa lunga intervista data a Musica Jazz, Battaglia dice senz’altro cose sbagliate: quando crede di criticare da una posizione “antimoderna” quello che noi chiameremmo «capitalismo delle piattaforme», scagliandosi contro la gratuità della musica sul web, in realtà sta cantando un potente inno al capitalismo, dato che riduce in sostanza il desiderio di musica al suo valore di scambio. Più precisamente, pensa la musica come merce, ma la guarda solo dal punto di vista della distribuzione e della circolazione. Però quella stessa intervista rivela, senza risolverla, una contraddizione molto più profonda e molto più interessante, tra la necessità di affermare l’identità del musicista e quella di affermare la “verità” del qui e ora, il che equivale a mettere in dubbio il concetto d’identità (Francesco Remotti docet).

Soprattutto a essere ambigua è la definizione della musica come «meta-linguaggio», su cui Battaglia insiste in questo e in altri interventi. Prendendo per buono il definiente, cioè appunto «metalinguaggio», sicuramente esistono metalinguaggi che hanno la musica come linguaggio-oggetto: Battaglia stesso ha sviluppato una “grammatica” e una “sintassi” con un’impareggiabile capacità d’astrazione, su cui basa la sua didattica, che infatti può tranquillamente scavalcare gli steccati dei generi e dei repertori. Il problema semmai è concepire la musica in sé come metalinguaggio, ossia come linguaggio che descrive un altro linguaggio. Qual è allora il linguaggio descritto dal metalinguaggio musica? Imboccata questa via, dovrebbe essere chiaro, non è poi lungo il passo che conduce al pensare la musica come ciò che tutto spiega, e dunque tutto può inglobare.

Quest’opzione teorica ha una ricaduta pratica nella concezione del rapporto tra musica e testo, che è facile da riscontrare. Infatti: nei corsi di Stefano Battaglia, soprattutto quando l’ensemble dei discenti è di recente costituzione, i testi musicati sono quelli scelti dal docente-leader, e la scelta è difficilmente sindacabile, anche in ragione dell’autorevolezza che gli è riconosciuta. Così ti capita di dover suonare nella stessa suite i mistici sufi e Sylvia Plath – di nuovo il «lusso spirituale» – in un pastiche di poetiche e significati sempre sull’orlo del disastro espressivo.

In secondo luogo, e questo mi sembra il punto di maggior interesse, questa stessa opzione teorica ha come sua conseguenza – direi – logica il pensare laboratori rivolti a soli musicisti. Prendiamo ad esempio il comunque meritevolissimo Ensemble Tabula Rasa, costituito presso l’Accademia Chigiana di Siena: il bando che ogni anno ne annuncia il rinnovamento non fa nessuna allusione al versante testuale del lavoro. Chi avesse sostenuto l’audizione per entrarvi nel 2020, avrebbe poi scoperto che quell’anno si sarebbe lavorato sul tema della rinascita, chiaramente imboccato dalla pandemia di cui allora si era a mezzo, e lo si sarebbe fatto sulla base di testi trascelti dal Vangelo.

5. La conclusione provvisoria da cui partire

Se davvero interessa praticare una forma espressiva che intersechi lo spazio musicale e quello letterario, rispetto a quest’impostazione si devono fare dei progressi in senso sia obiettivo sia soggettivo.

In senso obiettivo perché la scelta dei testi da mettere in musica è estetica e poetica, al pari di quella sulla musica da suonare. Ed è pure ideologica, cosa che invece passa spesso sotto silenzio. Quindi va affrontata in prima battuta.

In senso soggettivo perché, beninteso, non è che non si possa fare la musica per sé o la letteratura per sé. Ma, sempre se si tiene a collocarsi all’intersezione tra spazio musicale e letterario, allora la scelta su cosa dire suonando non è unilaterale. Del lavoro sul nesso musica-testo non si possono appropriare i musicisti esclusivamente per esigenze musicali. Altrimenti il testo, per quanto splendidamente possa risultare nella messa in musica, sarebbe comunque piegato alla musica. Né la pretesa speculare può essere accampata dagli autori di testi, come accadrebbe se uno scrittore convocasse dei musicisti per il reading di un suo testo, e dicesse loro anche cosa suonare.

Roberto Dani

Pur non avendoli frequentati personalmente, e pur non riguardando il nesso testo-musica, mi pare che indicazioni utili possano venire da alcune esperienze recenti. I laboratori sull’improvvisazione tenuti dallo straordinario batterista Roberto Dani praticano la pluridisciplinarità aprendosi a musicisti, ballerini, pittori, fotografi etc. Il seminario Morphing Music to Media, tenuto alla Chigiana dal grande violoncellista Ernst Reijseger, era rivolto al nesso della musica con le arti visuali: nonostante fosse pensato anzitutto per i musicisti, dava la possibilità agli artisti visivi che volessero parteciparvi di lavorare sul loro materiale.

Senza un contesto che giustifichi le scelte compiute ogni volta, suonare Zanzotto non equivale a suonare Tolkien, che non equivale a suonare Cortázar, che non equivale a suonare Mallarmé. Più in generale, e qui vorrei lanciare la palla nel campo degli scrittori, suonare una prosa non equivale a suonare una poesia, che non equivale a suonare un prosimetro. Suonare un testo narrativo non equivale a suonare un testo descrittivo… Non dimentichiamoci che Melologos ha un sottotitolo esplicativo – un trasparente omaggio – che è «laboratorio di fonologia narrativa».

Perciò all’inizio dicevo che uno degli obiettivi di Melologos è accrescere nei musicisti la coscienza di come funzioni un testo, e negli scrittori la coscienza di come funzioni la musica.

Questo, aggiungo ora, non vuol dire che ciascuno debba praticare entrambe le discipline, per rubare il lessico all’hiphop. Stefano Tassinari era uno scrittore e un chitarrista. Jadel Andreetto è uno scrittore e il bassista del Bhutan Clan. Durante i concerti del Wu Ming Contingent Wu Ming 2 dice i testi delle canzoni di cui è l’autore, suona ogni tanto le tastiere e manda i loop dal campionatore. Ma non dev’essere così per forza.

A marcare la specificità di un laboratorio di ricerca su fonologia e narrativa, infatti, credo che debba essere anche questo: che il laboratorio non sia aperto solo ai performer, alle autrici e agli autori, ma anche ai contributi storiografici, musicologici e teorici in genere. Come quello che avete appena finito di leggere.

_

* Luca Casarotti ha due personae. Una di storico del diritto, con la quale scrive principalmente per Jacobin; l’altra di musicista e critico musicale, con la quale ha scritto principalmente per All About Jazz. Su Giap entrambe le personae si sono affacciate a più riprese. Nell’archivio del blog si trovano sue improvvisazioni sia in solo sia con Wu Ming 1, e diversi interventi a commento della musica suonata nell’ambito della Wu Ming Foundation. Una selezione si trova nei commenti a questo post.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)