Aby Warburg (1866 – 1929), de/taglio delle tavole di Mnemosyne, il grande “atlante della memoria” a cui lo storico della cultura, pioniere dell’ipertesto in epoca pre-elettronica, lavorò negli ultimi anni di vita. Clicca per allargare la visuale.

di Flavio Pintarelli (guest blogger)

Quando si cominciò a discutere di Oggetti Narrativi Non Identificati (UNO), nel 2008, in seguito alla pubblicazione del «memorandum sul New Italian Epic», il focus fu immediatamente rivolto verso la letteratura. Gomorra, Asce di Guerra, Sappiano le mie parole di sangue erano libri che ponevano alla riflessione e al dibattito letterario problemi importanti. Erano, in ottica NIE, lavori che mettevano alla prova soprattutto il rapporto tra l’autore e le sue fonti, problematizzando la questione dello sguardo e del punto di vista. Di fronte all’archivio in tutte le sue forme, come doveva porsi e come doveva procedere il narratore interessato a restituire uno sguardo sulla realtà che non si riducesse alla mera cronaca dei fatti ma rivendicasse la possibilità di intervenire sullo stato delle cose? Questa sembrava essere la domanda più pressante, il quesito ineludibile che quei libri ponevano a chi cercava di avvicinarli nonostante la riottosità di quei testi.

Negli anni seguenti il quesito venne approfondito e la riflessione ebbe un incontro fruttuoso con gli studi sul cinema e sul visivo da cui la teoria degli Oggetti Narrativi Non Identificati prese in prestito alcuni concetti fondamentali legati alla riflessione sul montaggio come tecnica di narrazione ed elemento semiotico. Lo scambio tra i due paradigmi avvenne anche grazie al terreno comune caratterizzato dalla riflessione che entrambi portavano avanti sul concetto di archivio, sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico.

Oggi, a oltre sei anni di distanza dalla prima apparizione del memorandum di Wu Ming 1, il termine «Oggetti Narrativi» è diventato parte integrante del vocabolario critico. Viene usato comunemente per indicare quelle opere che utilizzano sistematicamente il montaggio di materiali d’archivio per problematizzare la posizione dell’autore rispetto alla vicenda raccontata; a volte includendo direttamente l’autore nella narrazione, altre volte mostrandone l’estraneità o la distanza. In ogni caso si tratta sempre di opere che polverizzano la distanza di sicurezza tra l’autore e la sua narrazione, rispetto alla quale egli è sempre in qualche modo coinvolto, non uscendone mai indenne o incolpevole.

Libri come Point Lenana di Wu Ming 1 e Roberto Santachiara, Timira di Wu Ming 2 e Antar Mohamed, Amianto di Alberto Prunetti o Un giorno triste così felice di Lorenzo Iervolino sono esempi straordinariamente compiuti di questa tipologia di opere.

Di Oggetti Narrativi Non Identificati, fino a oggi, si è parlato soprattutto a proposito di libri o di film, ma credo che sia arrivato il momento per provare ad allargare questa tipologia a un tipo di narrazioni che si stanno ricavando uno spazio sempre più ampio nelle nostre abitudini di lettura: le narrazioni digitali interattive.

Nel 2008 la rete era abbastanza diversa da quella che siamo abituati a vivere oggi, anche se la transizione è stata meno percepibile di quanto si possa pensare. Facebook era stato creato quattro anni prima e soltanto da due era accessibile anche agli utenti sprovvisti di un account di posta elettronica con dominio universitario. Su Twitter si cinguettava soltanto dall’estate del 2006 e il primo vero successo della piattaforma di microblogging era arrivato solo l’anno successivo, quando durante il South by Southwest festival (un festival musicale e cinematografico che si svolgeva ad Austin, in Texas) il numero dei tweet creati giornalmente triplicò passando da 20.000 a 60.000. My Space era ancora in attività, ma lo sarebbe rimasto ancora per poco. Al di fuori dei primi social network era la blogosfera a fare la parte del leone in quello che allora veniva chiamato il web 2.0, ovvero quell’insieme di protocolli e soluzioni che rendevano gli strumenti digitali di creazione dei contenuti estremamente accessibili anche ad utenti con scarse o nulle competenze informatiche.

Pochi anni dopo lo scenario si presentava completamente mutato, coi social network diventati parte integrante della nostra vita, e la dicotomia tra reale e virtuale, che fino a poco tempo prima aveva guidato la maggior parte delle riflessioni sulla cultura digitale, appariva ormai completamente scavalcata e destituita di senso. Il miliardo di utenti attivi raggiunto da Facebook nel 2012 è uno dei segni più evidenti di questa avvenuta mutazione.

Una mutazione la cui natura abbiamo compreso a fondo in occasione dello scandalo NSA quando, grazie alle rivelazioni del tecnico informatico della CIA Edward Snowden, il giornalista Glenn Greenwald e la documentarista Laura Poitras hanno rivelato l’esistenza di un vasto programma di sorveglianza condotto dal governo americano con l’ausilio delle più importanti corporation dell’information technology.

La raccolta, l’archiviazione e l’utilizzo dei dati degli utenti rappresentano la vera natura del web attuale e queste operazioni non fanno altro che configurarlo come un gigantesco archivio in cui non soltanto sono raccolti tutti i metadati che riusciamo a produrre, ma anche tutte le nostre (auto)narrazioni. Quei racconti frammentati, liquidi e granulari, che distribuiamo in forme diversissime utilizzando i nostri account web: dalle fotografie su Instagram, ai post sui blog, passando per i tweet, gli aggiornamenti di stato su Facebook, le conversazioni sui forum, i loop di Vine e tutte le altre possibile forme di (auto)narrativa digitale che stiamo imparando a padroneggiare.

Per chi fa della pratica e della teoria dell’archivio una questione di politica della narrazione, un modo per ragionare sulle forme di accesso e intervento sulla nostra esperienza del mondo, il web contemporaneo offre uno straordinario e problematico oggetto d’analisi e di sperimentazione. Potenzialmente qualsiasi grano o frammento d’informazione prodotto in rete può diventare parte di un racconto, connettersi e risuonare con altri elementi, ampliando in questo modo i propri significati. Tuttavia questa appare più come una potenzialità inspressa e un plesso problematico che non come una reale opportunità a disposizione del narratore interessato a capitalizzare l’archivio nel proprio lavoro. Questo perché la velocità a cui si muove l’informazione prodotta in rete è elevatissma, come elevatissimo è il rumore di fondo. Il tempo necessario all’elaborazione del materiale si riduce notevolmente e il rischio che si corre è di venire trascinati dalla corrente dei diversi flussi perdendo così la possibilità di organizzarli in un insieme coerente. L’attività di curation, ovvero di curatela dei flussi d’informazione digitali, oscilla sempre tra questo genere di problematiche, ovvero sulla capacità e la possibilità di lavorare i materiali archiviati nei vari flussi senza farsi trascinare nella rapidità degli eventi (perdendo così la possibilità di dar loro un senso compiuto).

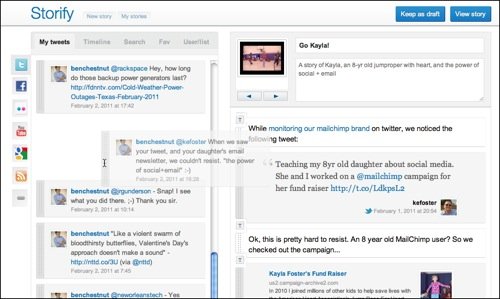

Storify, dare forma all’istante

Rilasciato in beta nel settembre del 2010 come finalista del Disrupt di Techcrunch e reso disponibile al pubblico nell’aprile dell’anno successivo, Storify è un servizio che offre una possibile soluzione a chi cerca una sintesi tra la velocità con cui viene prodotta l’informazione online e la possibilità di organizzare quest’ultima in un oggetto in grado di connettere singoli elementi in una narrazione pienamente compiuta, capace anche di dare vita a specifici effetti di senso.

Ciò significa che l’interfaccia del servizio permette di creare un ipertesto navigabile composto da unità distinte d’informazione digitale. Queste vengono organizzate in un racconto a partire dalle operazioni di ricerca, recupero e archiviazione che il servizio rende possibili. Creare uno storify significa perciò capitalizzare narrativamente quello sterminato archivio di user generated content che il web mette a nostra disposizione. Tuttavia, poter utilizzare questo strumento in tutta la sua potenzialità significa essere consapevoli della logica di Storify ovvero essere consapevoli che il montaggio è l’operazione fondamentale con cui si opera sul materiale d’archivio che il servizio ci permette di recuperare e maneggiare. Privi di questa consapevolezza si rischia di avvicinarsi a Storify soltanto come a uno strumento per raccogliere e aggregare materiali digitali senza però dar loro alcuna parvenza di organizzazione. Impedendo loro, di fatto, di organizzarsi in una rete di senso in grado di conferire a quei singoli elementi semiotici discreti una voce che sia in grado di fare sintesi della loro unicità. Insomma una sorta di grado zero della potenzialità linguistica di Storify che si è visto spessissimo nella fase di massimo hype intorno al servizio, quando furono in molti ad avvicinarcisi spinti dal passaparola senza però approfondirne davvero le potenzialità. Un po’ come accade oggi su Medium, un servizio che dovrebbe stimolare chi lo usa a confrontarsi con forme di narrazioni pienamente digitali, sfruttando la facilità di utilizzo e le potenzialità grafiche e tipografiche del servizio, ma che troppo spesso viene utilizzato come semplice surrogato del blog.

Ma cosa rende diverso uno storify da un post pubblicato su una qualsiasi piattaforma di blogging? Tutto sommato abbiamo appena detto che non si tratta altro che di un ipertesto realizzato grazie a un’interfaccia che permette il recupero e l’archiviazione dei elementi creati e distribuiti nel web. A parte questa differenza a livello di backend, anche un post scritto con WordPress, a conti fatti, è un ipertesto. A rendere estremamente diversi due oggetti digitali della stessa natura è il modo in cui Storify permette di organizzare le informazioni, mantenedone l’unicità e la specificità semiotica, ovvero quelle marche che rendono la singola unità riconoscibile. Quando citiamo un link all’interno di uno storify quello appare sottoforma di snippet, ovvero di frammento che riporta un certo numero di informazioni sull’elemento a cui rimanda: titolo, data e ora di pubblicazione, metadescription o estratto dal testo, immagine. E lo stesso vale per un tweet, uno status su Facebook, una foto su Instagram, un loop su Vine o qualsiasi altro elemento digitale. L’effetto sul lettore è diverso da quello che si ottiene embeddando un link in una porzione di frase, come siamo abituati a fare quando scriviamo un post sul nostro blog. In questo caso la natura del collegamento è soltanto suggerita dal modo in cui noi lo incorporiamo nel testo, ma non appare come singolo elemento di una narrazione che, è bene ricordarlo, su Storify beneficia moltissimo della possibilità di inserire tra un elemento e l’altro porzioni di testo in grado di fornire un contesto e una guida di navigazione al lettore. Un po’ come se questi elementi testuali fossero le cuciture della narrazione che tengono insieme e danno senso agli elementi archiviati e montati, organizzandoli in un percorso.

Quello che è importante tenere a mente è che ci sono contenuti o argomenti o formati narrativi che si prestano meglio di altri a essere raccontati attraverso Storify ed è perciò cura del narratore saperli riconoscere e valorizzare al meglio. Ad esempio, in occasione del festival della letteratura di Mantova, Maria Teresa Grillo e Lorenzo Alunni, redattori del blog il lavoro culturale, hanno realizzato una corposa copertura dell’evento concretizzatasi un un live tweeting di due giorni, un post e uno storify dedicato all’evento. è curioso notare come il post e lo storify siano praticamente la stessa cosa, ovvero un glossario delle parole più significative del festival. Tuttavia, tra i due, lo storify si dimostra il format più potente e più significativo, perché al testo di sintesi dei due redattori vengono aggiunti i tweet che contestualizzano la sintesi e la riflessione. Ed essendo quella su Twitter una scrittura che ha forti contaminazioni con l’oralità (come la maggior parte della scrittura dei social network) realizzare uno storify che ha come protagoniste le parole, affiancandole con questa forma di scrittura vocale che sono i tweet, significa aumentarne considerevolmente la portata e l’efficacia narrativa.

Un altro esempio di quanto sia importante scegliere il formato giusto per raccontare qualcosa ce lo forniscono tre post pubblicati di recente qui su Giap:

lo storify dedicato alla lotta del PKK e delle YPG contro le forze dell’ISIS nelle regioni del Kurdistan tra Turchia, Siria e Iraq del nord,

e i due resoconti di montagna del gruppo #AlpinismoMolotov:

No Picnic on Rocciamelone;

Alpinismo Molotov sul Triglav: contro nazionalismi e alpinismi hipster.

Tutti e tre sono lavori di montaggio, il primo nei termini e nelle forme della capitalizzazione narrativa dell’archivio, mentre il secondo e il terzo come forma di polifonia della scrittura di montagna. La domanda è la seguente: questi racconti avrebbero potuto essere realizzati diversamente? L’esperimento di armonizzazzione delle voci di #AlpinismoMolotov avrebbe potuto diventare uno storify? E la lunga rassegna sull’esperienza rivoluzionaria dei Curdi del PKK sarebbe stata ugualmente efficace se fosse stata esposta in un post?

Le risposte sono entrambe negative, ed è lo stesso Wu Ming 1 (coordinatore di tutti e tre gli interventi) a confermarmelo in uno scambio avuto via email che segue una conversazione dal vivo:

«Ho constatato, nei giorni scorsi, che per un montaggio tipo Alpinismo Molotov (che adotta la stessa filosofia di New Thing, e mutua diverse cose da Point Lenana), Storify risulta meno usabile di quanto lo sia per montaggi più lineari e discernibili nella loro diacronia, come appunto quello sul PKK. Per quello, Storify è stato lo strumento *perfetto*. Per una cosa come quest’ultima sul Triglav, molto meno. Inizialmente ho provato a utilizzarlo, ma mi sentivo meno libero.

Come ci siamo detti a La Val, Storify si presta poco alla manipolazione/scomposizione di grossi spezzoni di testo. È invece perfetto per mettere in fila unità di informazione significative che nondimeno ci arrivano come frammenti e necessitano di una “messa in ordine”, con brevi sezioni di testo puramente esplicative, che a volte sono meramente “fàtiche”, servono solo a mantenere il contatto, a far sentire a chi legge che l’autore del montaggio è ancora lì, non è andato via, non delega la narrazione solo ai vari tweet messi in fila.»

Quello che emerge dal confronto tra questi due formati narrativi è il modo in cui Storify sfrutta la possibilità di lavorare con elementi semiotici discreti. Il percorso di lettura sul PKK è più efficace di un post perché anche se il lettore non esce dal discorso in concomitanza con ogni collegamento ipertestuale, il contenuto di questo è comunque presente in una forma autonoma e con un numero di informazioni sufficente per poter seguire il discorso e le sue articolazioni. Mentre un lavoro come quello fatto coi resoconti di #AlpinismoMolotov, caratterizzato da una polifonia di voci che si armonizzano nel corso della narrazione, non avrebbe beneficiato di questa possibilità.

Credo comunque, rispetto all’osservazione di Wu Ming 1, che anche in Storify ci sia spazio per un lavoro sui falsi raccordi e per forme di racconto che non siano necessariamente lineari e discernibili nella loro diacroni.

Tuttavia, avviandomi alla conclusione, quello che mi pare davvero significativo di Storify e del metodo di lavoro che caratterizza questo strumento, è il modo in cui ti porta a contatto con l’essenza della narrazione, con il suo carattere archivistico, combinatorio e manipolatorio (non in senso di mistificazione ma di manualità). Per riattivare la metafora sartoriale usata poco più sopra, rispetto a narrazioni digitali interattive come Snowfall del New York Times o The NSA Decoded del Guardian, Storify assomiglia più all’imbastitura che non alla cucitura definitiva di un abito narrativo. Questo perché la forma di elenco di singole unità discrete d’informazione rende visibile l’operazione di montaggio dei singoli elementi, la fa sentire come un’azione di selezione, raccolta e costruzione del senso messa in atto da una presenza umana riconoscibile, quella presenza dell’autore, il suo rimanere tra gli elementi dell’archivio che, secondo Wu Ming 1, è una delle caratteristiche fondamentali di Storify.

È una forma di montaggio visibile che si contrappone all’invisibilità del lavoro di montaggio che caratterizza narrazioni digitali interattive come quelle citate poc’anzi o un lavoro come quello portato avanti in #AlpinismoMolotov, dove pur essendo presente, il falso raccordo si scioglie nell’armonia delle voci.

È nell’intersezione tra queste due forme di racconto, quelle che rivelano apertamente l’operazione di montaggio e quelle che la sciolgono o la nascondono nella propria sintesi narrativa, che si apre un campo di applicazione della teoria degli UNO ancora poco esplorato, quello delle narrazioni digitali interattive. La possibilità, da parte nostra, di esplorare quel campo non è importante soltanto per poter creare nuove tipologie di oggetti narrativi, ma anche per aprire squarci sul nostro futuro prossimo di abitanti degli spazi digitali, lettori e scrittori di bit e atomi d’informazione.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Veramente ottimo questo articolo, Flavio, di una chiarezza esemplare e ricco di spunti. Ho dovuto allungare il commento perché sennò non me lo pubblicano, e quindi colgo l’occasione per commentare la conclusione, cioè l’ipotesi che si possa esplorare il gap fra lo svelamento del montaggio e la sua versione dissimulata all’interno di una narrazione più ampia come può essere quello di un UNO in narrativa. In realtà credo che esistano già sperimentazioni in questo senso, se è vero che alcuni (due in particolare) esperimenti narrativi su FB verranno pubblicati in cartaceo. Allora ti pongo il quesito: in quale misura pensi che un archivio digitale come FB (quindi molto diverso da Storify) possa essere utilizzato per dare vita a una narrativa digitale? Non so quanto questo quesito possa essere considerato pertinente visto che qui si parla nello specifico di Storify, ma in effetti se come abitanti di spazi digitali, e come lettori e scrittori di bit creiamo costantemente narrazioni, e se l’ambiente digitale ove questo avviene ormai d’abitudine è FB (per le sue caratteristiche), in quale misura un profilo di FB può essere considerato un UNO? Non è una domanda peregrina, perché spesso mi sento dire da persone che mi seguono che “imparano qualcosa divertendosi/venendo coinvolti/punti nel vivo”, il che mi pare la sintesi perfetta di un UNO. Questo coinvolge anche una certa dose di responsabilità da parte di chi si rende autore/moderatore di questa narrazione digitale interattiva, e sposterebbe ampiamente FB dal regno del cazzeggio in cui viene ampiamente collocato (anche WM lo colloca in quel regno, vista la sottile ironia del messaggino che risponde ai commenti brevi su questa piattaforma), a quello di strumento potentissimo (dove a dire il vero personalmente già lo colloco, e mi pare tu, avendogli dedicato un saggio).

Claudia, premetto questo, per chiarezza: Facebook è certamente un archivio, mentre Storify è più un mezzo per lavorare con e sull’archivio. Non è un caso che una delle foto del post sia un fotogramma da F for Fake di Welles. Storify ha lo stesso statuto che la moviola e il tavolo di montaggio hanno in quel film.

Ciò detto il quesito che poni è interessante, perché credo che FB abbia già di default un grado zero narrativo, ed è la Timeline, il tanto vituperato diario che di fatto organizza i nostri frammenti di auto-narrazione in un lungo elenco cronologico. Al di là di questo grado zero narrativo, con tutte le sue problematiche, un modo per capitalizzare narrativamente Facebook è proprio quello che indichi tra le righe: ovvero l’autofiction (http://lettura.corriere.it/facebook-cambia-l%E2%80%99autofiction/).

Naturalmente la condizione attraverso cui un profilo può accedere a questa dimensione narrativa passa per una presa di coscienza autoriale della nostra presenza sul social network. Ovvero nella creazione di un programma, nello sviluppo di un’idea o di un percorso più o meno coerente. È la parte di responsabilità e di rischio che ci prendiamo quando siamo su Facebook con la prospettiva di starci dentro e contro.

Al di sopra di tutto questo ci sono condizioni che sfuggono al nostro controllo. Ovvero i modi in cui Facebook stesso cerca di auto regolarsi per sviluppare al suo interno certi utilizzi piuttosto che altri. Gli aggiustamenti continui dell’algoritmo che crea i nostri News Feed (http://vincos.it/2014/09/21/come-funziona-il-nuovo-algoritmo-di-facebook/) sono un modo per privilegiare certi utilizzi e determinano anche le nostre possibilità narrative.

Grazie Flavio, effettivamente non uso mai Storify, per cui la differenza come la indichi mi era sfuggita. Anche l’articolo di Vanni mi era sfuggito, grazie mille per avermelo linkato, mi sa che chiarisce alcune cose in merito. In sostanza, se capisco bene quello che dici, questo essere dentro e contro FB è limitato in maniera significativa dagli algoritmi che cambiano in continuazione; tuttavia questo riguarda la ricezione degli aggiornamenti di status nella home, e non quello che ogni “autore” (metto tra parentesi, perché per quanto mi riguarda è la coscienza autoriale che fa l’autore; ma in questo contesto – non in assoluto – il discorso si può ampliare includendo anche l’autore inconsapevole) fa, consapevolmente ma anche no appunto, del proprio profilo. L’unico modo, a mio parere, in cui le restrizioni sul news feed influenzano questo utilizzo consiste nelle nostre risposte all’ambiente, nel sistema di reazioni a quello che ti arriva, cioè nell’interazione con altri profili. Ma se si decide di ignorare la home – e si può fare, anche se serve una certa autodisciplina – in realtà il problema vero riguarda il sistema di archiviazione, e cioè il fatto che nonostante l’organizzazione ad annate della timeline in realtà si ritrova solo in parte il materiale vecchio.

Trovao storify il miglior mezzo per sperimentare anche quello che chiamerei Visual Gonzo Journalism ovvero affiancare ai numeri, la cronaca non solo l’emozione dell’immagine ma anche della parola recuperando un ruolo per quest’ultima di solito ridotta a didascalia, capovolgendolo. La stessa operazione tentata con TifiamoAqua. L’immagine didascalica della parola. Un abbozzo tentato è qui.

https://storify.com/scriptavolant/mediterraneo

Sono molti anni e molte produzioni che abbiamo lavorato su queste linee nell’ambito della classificazione condivisa e archiviazione del girato.

Siamo colpevoli, tra le altre cose, del sistema di archiviazione di reality come il Grande Fratello e similari…

Confidiamo di poter mostrare presto un’operazione sul video che condivide alcune di queste osservazioni. A presto, grazie.