«Biodiversità» automobilistica durante il primo weekend di apertura. TrafFICO.

di Wolf Bukowski (la prima puntata è qui)

«“In Europa ci sono più di 1200 varietà di mele… 1000 in Italia e 200 nel resto d’Europa”… Per questo abbiamo fatto Fico». Segue, in luogo di firma: «Grazie Melinda».

Questa è la scritta che mi accoglie all’ingresso di Fico, ripetuta in inglese e virgolettata come fosse – almeno per metà – una citazione. Intorno ci sono centinaia, migliaia, do-di-ci-mi-la pomi su scaffale.

Cerco la frase in rete. Dopo un po’ di tentativi andati a vuoto, ne trovo descritta la genesi sul sito del consorzio Melinda:

«Sono […] parole di Oscar Farinetti […] che ha individuato le mele Melinda quale simbolo della biodiversità italiana e che intende per questo dar loro un ruolo di primo piano posizionandole all’entrata […].»

Avrei dovuto capirlo: dall’uso fantasioso delle virgolette, dalla composizione improbabile del periodo e dal tono da infotainment da tinello, il citato, nonché il citante, non poteva essere che lui. I dati sulle mele sarebbero da sottoporre a verifica: il registro ministeriale italiano ne elenca, da solo, 1347. Quindi, come minimo, qualcosa non torna nelle cifre; le proporzioni tra Italia e resto d’Europa, invece, lascio ai botanici il piacere di verificarle.

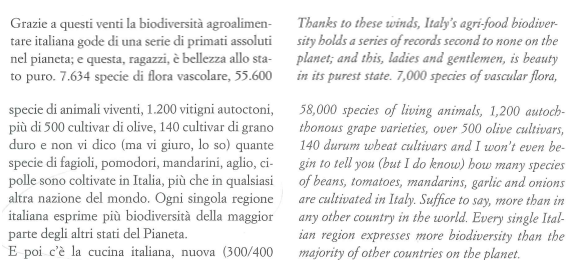

L’autocitazione, comunque, non è che la declinazione pomaria del Leitmotiv farinettiano dell’Italia «paese con più biodiversità al mondo». Presentando il suo Nel Blu: la biodiversità italiana, figlia dei venti (Feltrinelli) al Salone del Libro di Torino del 2015, Farinetti racconta:

«Abbiamo deciso su questo di farci un libro che sia un bel libro, perché è un gran bel libro, ma che sia una sorta di sussidiario definitivo, da tenere in casa […]. Questo è un long long long seller, nel senso: ‘sta roba qui dura, tra vent’anni secondo me si venderà ancora. L’abbiamo fatto in inglese e in italiano, perché deve avere due obiettivi. Primo: nel mondo, […] narrare la biodiversità italiana agli stranieri. Ma, per gli italiani, per cercare di dare proud [sic], di dare orgoglio. […] Siamo campioni del mondo per pomodori, per rosmarino… per tutto. Campioni del mondo in assoluto di biodiversità, di specie diverse.»

L’affermazione sul primato di biodiversità italiana è stata sottoposta più volte a fact-checking. Anche, di recente, da parte dell’agenzia Agi. Ebbene, le analisi convergono: è falsa. L’Italia non è neppure citata nell’elenco dei paesi “megadiversi” stilata dall’United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Centre.

Eppure la certezza farinettiana si infila anche nel Media kit consegnato alla stampa per l’apertura di Fico, in una sua paradossale riformulazione:

«siamo in assoluto il Paese più biodiverso al mondo in fatto di varietà vegetali e specie animali. I numeri italiani diventano primato mondiale se messi in relazione con la nostra superficie.»

Cioè: siamo «in assoluto» i più biodiversi al mondo «se messi in relazione» alla superficie; ovvero siamo i più biodiversi in un assoluto relativo. Le «convergenze parallele», attribuite a Moro ma coniate da Scalfari nel 1960, non gli torcono un pelo dei baffi, a Farinetti.

Il «mito tecnicizzato» della biodiversità italiana

Non racconto questa storiella per il piacere di darci di gomito e ridacchiare, soddisfatti, beandoci di saperla più lunga di Farinetti. Questo piano non è interessante, è falso (la naïveté del personaggio è innanzitutto una postura), ed è decisamente scivoloso. Dei rischi di un tale atteggiamento dovrebbe avvertirci uno sguardo retrospettivo sull’ antiberlusconismo, vezzo di una “sinistra” spocchiosa il cui problema più urgente era manifestare la propria superiorità culturale nei confronti del parvenu brianzolo, piuttosto che riconoscere e contrastare le sue politiche thatcheriane.

No, il motivo per cui ne parlo è completamente diverso. Attiene al fondo oscuro e maleolente del «mito» della biodiversità italiana. Un «mito tecnicizzato», cioè manipolato, modellato per fini politici e pratici (il successo di una Disneyland del cibo, in questo caso, e di tutto quello che ci va dietro). Certo: Farinetti, per convinzione o ragioni di business, precisa puntualmente che l’Italia è «una regione d’Europa»; nondimeno quello dell’eccezionale biodiversità è un mito sostitutivo e/o complementare a quello di nazione.

Si consideri che:

1) il mito tecnicizzato si presenta sempre come discorso «naturale, eterno e dotato di legittimazione sacrale» – e cosa c’è di più naturale ed eterno di una biodiversità «figlia dei venti», come recita il sottotitolo di Nel Blu?

2) Quando questo mito tecnicizzato si incarna in un meme internet, scatena le stesse emozioni di un appello alla nazione.

Accade con una serie di post Facebook, uguali tra loro salvo piccole varianti, condivisi decine di migliaia di volte dal 2015 in poi. Questi post riportano dati (qui un’analisi) non molto diversi da quelli farinettiani, anche se nello specifico Farinetti non c’entra e il «mito tecnicizzato» ha vita autonoma rispetto a quella del suo più noto cantore.

Le cifre fornite da Farinetti in Nel Blu.

Tra i commenti di questi post si distillano attributi tipici del nazionalismo:

– Vittimismo ( «Viviamo nella più bella nazione del mondo!!!.…ma l’invidia e l’ignoranza ce la vogliono portare via…!»; «ci stanno facendo fare una brutta fine» );

– Fantasmi d’invasione del sacro (e/o biodiverso!) suolo italico: «L’Italia è un tesoro che dobbiamo preservare e difendere da quest’invasione di persone»; «Sapevate che… tra qualche anno non ci sarà bisogno di prendere l’aereo per andare in Africa perché è l’Africa a venire da noi. Bel posto l’Italia, almeno lo era…»

– Individuazione della quinta colonna, del nemico interno («Il paese più bello del mondo ♥ Peccato che ha anche i più grandi incapaci e coglioni di governanti del mondo.»)

A ulteriore conferma di un avviluppante clima nazionalistico, si osservi che, per casuale combinazione di date, il Pd (cioè il partito padre e madre del Fico) porta ad approvazione il provvedimento che rende definitivo l’inno di Mameli lo stesso giorno in cui apre al pubblico il parco bolognese. Parco che, come sappiamo, è dedicato all’eccezionalità italica, ispirato dall’«unicità del nostro territorio» e dalla capacità di trasformarne, cucinarne eccetera i prodotti «meglio di chiunque altro al mondo»; vi si realizzeranno «i meeting più belli del mondo» e così via. Inutile aggiungere che, durante i festeggiamenti inaugurali, risuonano proprio quelle note.

Si noti l’abuso delle maiuscole («Unanimità») tipico della prosa reazionaria, nella quale indica valori (Valori!) sacralizzati.

La leggina sull’inno pare trascurabile, ma cade pochi mesi dopo la feroce stretta contro i migranti, che ha visto il governo Pd esternalizzare la “difesa” dei confini marittimi alla guardia costiera libica. Non posso fare a meno di associare questi due provvedimenti, né posso evitare di pensare a un Pd che alza il volume della musica per non sentire le grida strazianti di chi è condannato, innocente, a sprofondare negli abissi.

– Metti su un po’ di musica, che non se ne può più di sentire ‘sti africani che urlano…

– Già: non si sanno proprio adattare ai Nostri Valori. Ti va una marcetta patriottica?

(Foto da: sea-watch.org)

«Per questo abbiamo fatto Fico»

Ma torniamo al muro di mele, a quella «“zona Selfie” in una posizione di assoluto prestigio, che permetterà al Consorzio noneso di godere di un’altissima visibilità», come scrive Melinda. È il monumento a una biodiversità musealizzata: «Melinda è stata scelta […] grazie alle oltre 90 varietà custodite nel frutteto storico […]»

In realtà, nel concreto della produzione, il consorzio commercializza al 70% Golden, al 10% Red delicious, 8% Renetta Canada, 5% Gala, 6% Fuji, poi Morgenduft «ed Evelina, la mela sempre fresca come appena colta».

I dati (veri) del consorzio confermano la stessa cosa dei dati (approssimativi e/o sbagliati) di cui al precedente paragrafo. Cioè che quello della «biodiversità italiana» è un mito tecnicizzato a fini di sfruttamento economico e di potere. I grandi marchi generano monocolture ma, grazie all’uso del mito, si ergono anche a custodi della biodiversità, e di conseguenza, insieme alla grande distribuzione, si sentono in diritto di rappresentare tutto il mondo alimentare e agricolo italiano. D’altronde, come dice Farinetti, «per questo abbiamo fatto Fico».

«Melinda è il marchio dominante che ha colonizzato le terre Noniane», scrive l’Atlante italiano dei conflitti ambientali, «irrorando la zona di fitofarmaci a rischio e pericolo degli abitanti della zona . […] Nonostante l’iniziativa popolare la situazione si è mantenuta a favore del colosso Melinda, il cui marchio è conosciuto nel mondo e il cui potere economico rende difficile affrontarla rendendo invisibile a livello mediatico i comitati oppositori».

Ora, lo intenda bene chi protesta in Val di Non, Melinda, grazie al Fico, è ancor più buona.

Studenti a milioni

Il Fico, dice il sindaco Virginio Merola alla conferenza stampa del 9 novembre, «non è la mecca del consumismo: questo è il luogo dove si impara il gusto italiano, questo è un luogo di educazione alimentare».

Il sindaco Virginio Merola con un calice di qualcosa in mano all’inaugurazione di FICO.

Dai 3 anni su su fino al diploma di maturità, «FICO offre un nuovo modo di imparare divertendosi, una proposta di attività didattica e ricreativa per apprendere in maniera innovativa […] le principali filiere del cibo e le tradizioni del nostro mondo contadino» (dal Press kit), il tutto somministrato in pacchetti da i 14 fino a i 27 euro per studente. Quello da 27, il più ricco, comprende: «presentazione del Parco + un corso interattivo a scelta tra oltre 20 proposte + giostre educative + pranzo».

Le giostre didattiche! Da mesi mi domandavo cosa mai potessero essere. Ecco, finalmente, entrato nel Fico, lo scopro: salette di proiezione automatizzate, precedute dalla gettoniera per pagarle, in cui si suppone tu ti possa emozionare per qualcosa che già ti accade centinaia di volte al giorno: ottenere informazioni da una macchina molto sofisticata.

La sola giostra che valga la pena di ricordare è quella in cui ci sono delle piantine. Non perché sia disegnata da Carlo Ratti, architetto dell’alienante supermercato del futuro di Expo (ovvero una Coop con pochissimo personale, a parte le guardie), ma perché ci sono rucolette e basilici: verdi, umide, dalle tenere foglie. Piantine che sarebbero altrettanto belle anche in una discarica: non c’era bisogno di Fico per scoprirlo.

Anche ipotizzando che i contenuti didattici del Fico siano al massimo livello immaginabile, il contesto li priva di ogni possibilità educativa. Non possono uscire dalla cornice in cui si trovano – e la cornice è quella, inequivocabile, del più tronfio dei centri commerciali. I bambini in gita, o i ragazzi che vengono con la famiglia, sono scaricati nel parcheggio di un centro commerciale, entrano in un ambiente illuminato come un centro commerciale, sperimentano la stessa fugace gioia dell’acquisto, la stessa noia delle attese alle casse, lo stesso stordimento da sovraccarico sensoriale di un sabato pomeriggio qualsiasi all’Ipercoop, al Bennet o all’Ikea. Non si può ignorare la cornice (cioè il mall in cui ci si trova), e neppure si può trascurare l’esperienza concreta di chi viene «educato», esperienza che è precisamente quella dello shopping. Contesto ed esperienza sono parte dell’atto formativo.

E infatti insegnano, e in modo potente. Insegnano che nel contest tra paesi europei l’Italia vince nella categoria «mele», che piace sempre di più ai turisti perché è fica (cool) e che l’agricoltura e la cucina sono cose che hanno mooolto a che vedere con i centri commerciali, visto che è proprio in un centro commerciale che gli educatori (familiari, o scolastici) hanno deciso di andare per parlarne.

Si legga, avendo in mente il Fico, la terza puntata dell’inchiesta di Wu Ming 1 sul progettato museo di Predappio: il parco farinettiano e il progetto frassinettiano, entrambi concepiti in casa Pd, hanno molte similitudini. Hanno ambizioni educative, ma mancano nel riconoscere i problemi del frame, cioè del contesto, e trascurano quelli concreti, terra terra, dell’esperienza didattica che vi dovrebbe avere luogo.

Ma gli studenti arriveranno, e ognuno di loro sarà uno scatto indispensabile per il contapersone del Fico. Ho perso le tracce di una convenzione con il ministero della pubblica istruzione «che porti 2 milioni di studenti in visita qua», ipotizzata nel 2014, ma già alcuni mesi fa mi è capitato di imbattermi nel concorso «Aspettando FICO… nella scuole» per gli studenti di Emilia-Romagna e Campania, benedetto dai rispettivi Uffici scolastici regionali. E, almeno nel caso campano, anche da Legacoop.

Tutta Bologna è Fico

Il 15 novembre, durante l’inaugurazione del parco farinettiano, Paolo Gentiloni rivela che «Fico è l’Italia». Ha ragione: l’Italia, e il Fico, sono luoghi in cui il ruolo del pubblico è quello di compiacere il capitale privato, le istanze ambientali sono pervertite in trovate green, la filiera alimentare è raccontata dal punto di vista del padrone, viene praticata la normalizzazione del lavoro non pagato (alternanza scuola-lavoro, tirocini) … Ma se Fico è l’Italia, a maggior ragione tutta Bologna è il Fico.

L ’11 novembre riapre la «Scuderia» di piazza Verdi: un tempo mensa universitaria, oggi locale fighetto (con un po’ di sconti per studenti, visto che la gestione è stata assegnata con bandodall’azienda regionale per il diritto allo studio). Le risposte di una responsabile di «contenuti e palinsesto di Scuderia» a questa intervista tracciano un entusiastico manifesto del «food di qualità». Cioè del nulla, ma di un nulla molto pesante da digerire:

«La Scuderia riaprendo si trasforma in un vero e proprio Future Food Urban CooLab [cioè, tradotto, FicoLab], luogo di ristoro ma anche di scambio di conoscenza e sperimentazione. Uno spazio di nutrimento per il corpo e per la mente, nato per accogliere tutti i giorni centinaia di studenti ma anche un laboratorio permanente e operativo sulla Food Innovation […] capace di offrire cibo della tradizione con il format “Tortellino”, cibo sano con il format Gudful, innovazione con un’area Popup […] e un servizio alla comunità organizzando eventi […] e laboratori per ragazzi, stimolando il pensiero critico e la partecipazione di tutti.»

L’ apertura del Fico, aggiunge, è

«il segnale che Bologna è davvero la città del cibo! Capace di immaginare e realizzare un’impresa incredibile come FICO che, sono convinta, riporterà nel nostro territorio quel mood che solo EXPO ha saputo regalarci.»

La nuova Scuderia, scrive più compostamente Repubblica, ha «l’obiettivo di attirare non sono gli universitari, ma anche i turisti»: proprio come il Fico. Ma il nesso con il parco farinettiano è ancor più forte di così. Per guidare un altro intervento di «rivitalizzazione» della stessa piazza Verdi, il sindaco Merola vorrebbe infatti Alessandro Bonfiglioli, cioè il direttore generale di Caab che, insieme ad Andrea Segrè, ha costruito il Fico. L’intento di fare della zona universitaria, e in prospettiva di tutto il centro città, una mostruosa Disneyland è evidente. Solo la misera inconsistenza del discorso pubblico sulle trasformazioni urbane consente di non vederlo, e di ridur re tutto a un’ istanza imbecille e reazionaria come quella del «degrado».

L’assenza, anzi l’epurazione politica preventiva del concetto di gentrificazione, fa sì che persone che vivono in quartieri che ne sono colpiti possano domandarsi, con sincera innocenza, «a chi mai possa dare fastidio» una fiera semipermanente di cibo & creatività voluta dal comune in una stradina «degradata». E chiedersi allibiti perché mai certi «vandali» traccino scritte sui muri contro quella sacrosanta iniziativa.

Bastano poche righe da Gentrification (Il Mulino, 2015) di Giovanni Semi per diradare la nebbia attorno al nesso tra Fico, il villaggetto per creativi & foodies, la nuova Scuderia e la ferocia iperliberista:

«Il meccanismo è noto: decidere di ospitare un grattacielo di Renzo Piano o un centro culturale a firma di Zaha Hadid [o, mutatis mutandis, il Fico] in città significa contestualmente ricavare oneri di urbanizzazione [o direttamente profitti, nel nostro caso] e sperare di attrarre turisti e abitanti. Il ritorno economico serve, nella maggior parte dei casi, per finanziare le spese pubbliche che comuni selettivamente impoveriti dai governi centrali non sanno più come finanziare. Contestualmente, molte amministrazioni pubbliche riducono la propria presenza in settori problematici come l’housing pubblico o la fornitura di servizi alle famiglie, sostenendo costosi processi di riqualificazione urbana rivolti prevalentemente all’housing privato e all’offerta commerciale.»

Questi «costosi processi» sono anche indirizzati alla creazione di un contesto cool e gentrificante, e così sarà probabilmente per i «tre milioni di euro in arrivo dal governo per riqualificare Piazza Verdi». Del medesimo segno, poi, i provvedimenti contro la socialità spontanea (la cosiddetta movida) che colpiscono le stesse aree cittadine.

Tenetevi stretti, voi che rischiate di cadere dal pero: le scritte sui muri che tanto vi hanno sconvolto, che non sapete spiegarvi, molto probabilmente alludono a tutto questo.

«Lavorare insieme è un successo», disse l’antisemita

Già, le scritte sui muri. Croce o delizia, purga o appetizer: tutto dipende da chi le fa. Quelle dei «vandali» che denunciano processi antisociali son da cancellare di corsa, tanto in fretta da non capirne neppure il senso. La spugnetta agisce lesta; la mente, forse, seguirà. I writer son da daspare, catturare, magari condannare alla galera.

Da Repubblica Milano, 23 novembre 2017.

Lo sceriffo dal cuore tenero Vinicio Zanetti, consigliere comunale Pd autoproclamatosi «umano» perché un pochino s’è imbarazzato per i Daspo ai senza casa voluti da Merola, su Facebook suggerisce altri soggetti da colpire.

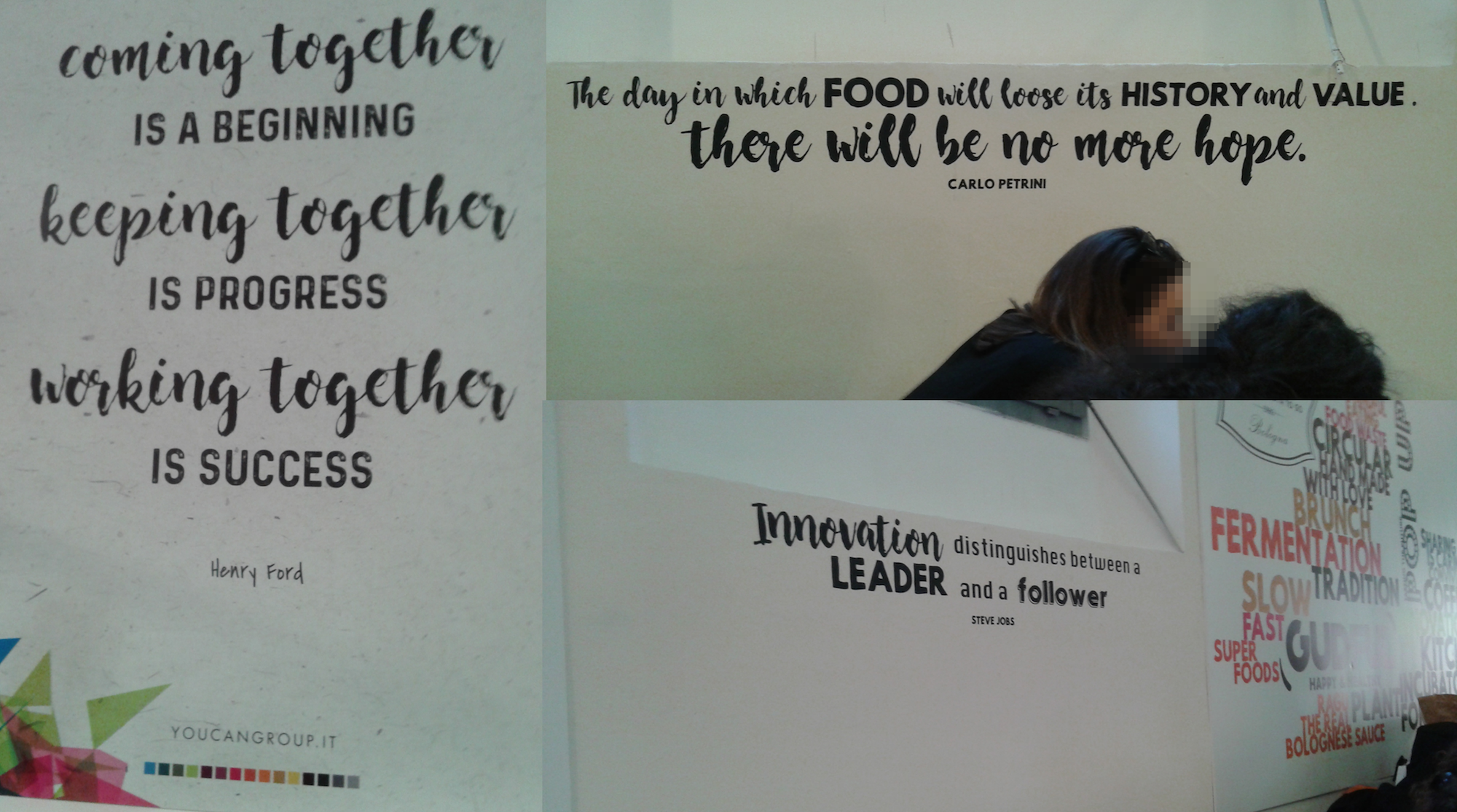

Quanto è bella invece, e biodiversamente patriottica, la scritta dettata da Farinetti e vergata da Melinda all’ingresso del Fico, circondata di frutti che però non si possono mangiare, perché son lì per decorazione. E come sono invece di stimolo alla meritocrazia, e conformi al dovere sociale di apprezzare il «food di qualità», quelle che trovo nella nuova Scuderia di piazza Verdi, quando la visito dieci giorni dopo la riapertura. C’è Steve Jobs, che mi suggerisce di innovare per diventare leader (leader di chi, al bar? Del mio succo all’ananas ?) e c’è Carlin Petrini, ideologo passepartout di qualsiasi cosa che riguardi il cibo. Poi Henry Ford che mi invita a lavorare insieme, a fare squadra.

Nei primi anni venti, Henry Ford pubblicò I Protocolli dei Savi di Sion in mezzo milione di copie, garantendone l’attendibilità con le parole:

«La sola affermazione che mi interessa fare a proposito dei Protocolli è che […] danno conto della situazione del mondo fin qui. Altroché se lo fanno» (citato in Max Wallace, The American axis, 2003, pag. 16)

La pubblicazione e la diffusione di stampa antisemita gli fece guadagnare numerosi attestati di stima da parte di Hitler: un incoraggiamento nel Mein Kampf, la «Großkreuz des Deutschen Adlerordens», decorazione tributata anche ad Ante Pavelić e Achille Starace, nonché una frase elogiativa riportata da più fonti. Questa:

La pubblicazione e la diffusione di stampa antisemita gli fece guadagnare numerosi attestati di stima da parte di Hitler: un incoraggiamento nel Mein Kampf, la «Großkreuz des Deutschen Adlerordens», decorazione tributata anche ad Ante Pavelić e Achille Starace, nonché una frase elogiativa riportata da più fonti. Questa:

«Dica al signor Ford che ho per lui grande ammirazione. Farò del mio meglio per mettere in pratica le sue teorie in Germania. Considero Henry Ford come mia ispirazione».

Quando Trump, precedendo di qualche anno la nuova Scuderia, rilancia quella frase su Twitter, riceve immediatamente un gran numero di commenti sarcastici e feroci:

«What other anti-semites do you like?»

«Yes Henry Ford was inspiring. He sure inspired Hitler.»

«Henry Ford was a Nazi sympathizer. An appropriate quote for a like mind»

…eccetera.

A Bologna invece, nel cuore e anzi nella parte suppostamente più colta della città, l’antisemita dispensa, indisturbato, consigli motivazionali postumi. Mr. Ford qui da noi è cool. Che, come al solito, vuol dire fico.

«Coming together is a beginning

Keeping together is progress

Working together is success»

Epilogo

Quel nove novembre al Fico – dopo le giostre, le luci, la conferenza stampa – finisco spiaggiato nello stand di un marchio importante. Una dirigente dell’azienda, presente per l’occasione, vedendomi fissare i pannelli illustrativi mi chiede se ho bisogno di informazioni.

Dalla mia bocca non esce niente.

Tenta con l’inglese.

Ancora niente.

Solo dopo lunghissimi secondi d’impaccio ritrovo la favella:

«Mi scusi… Mi scusi, non riuscivo proprio ad articolare parola… La visita, poi la conferenza stampa, mi hanno sfinito. Quella spossatezza da centro commerciale, ha presente?»

«Eh sì, già», ride. «In effetti questo un po’ lo è, un centro commerciale…»

–

Ringrazio tardivamente alcuni membri del comitato BECCO per consigli relativi alla prima parte.

Agli abitanti di un’altra città del cibo, Torino, segnalo invece una serata in cui si parlerà di foodification: «Come il cibo si è mangiato la città.»

Proporrò quanto rimasto fuori da questo viaggio al Fico, in forma di glossario o di catalogo, in un’ appendice di prossima pubblicazione. Restate sintonizzati.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Hanno pure sbagliato l’inglese nel pannello con la citazione di Petrini apposta nella nuova Scuderia di piazza Verdi. È ovviamente “lose” e non “loose”.

Infatti. Vogliono fare gli inglisch wazzamerica Santi Bailor der Kansassity, e ovviamente generano sfondoni.

La frase di Petrini, come l’hanno scritta loro, si potrebbe tradurre così:

«Il giorno in cui il cibo scatenerà la propria storia e il proprio valore, non ci sarà più speranza.»

Oppure:

«Il giorno in cui la storia e il valore del cibo non avranno più freni, non ci sarà più speranza.»

Il che è incredibilmente calzante con quello che racconta Wolf in questo post…

Loose, infatti, vuol dire sciogliere (nel senso di sciogliere un legame, un legaccio, un nodo) e quindi «lasciar andare», «scatenare», «sprigionare», «sguinzagliare»… Una persona «looses» la propria aggressività e dà in escandescenze, un cowboy «looses» il proprio cavallo ecc.

L’Oxford Dictionary tra gli esempi usa questa frase:

«Chemical spills can be cleaned up, but there is no recalling the replicating genes we have loosed upon the natural world.»

E anche questo è incredibilmente calzante con quello che racconta Wolf in questo post.

Non so se sia solo UK, ma qui “loosen your bowels” vuol dire “andare di corpo”.

Vendono sempre il “cornoletame”?

The FICO people did let something loose: their s**t… Del resto, un sacco di americani/e fanno continuamente lo stesso errore (per tacer dei vari their/there/they’re, you’re/your, who’s/whose, e via sgrammaticando…)

Ehi attenzione, Farinetti tornando degli Usa poche settimane fa ha dichiarato che «i cessi di design salveranno il mondo» (vado a memoria, ma la citazione è quasi letterale). Tout se tient…

No, dai, Wolfie, questa me la vorrei proprio leggere, magari ritradotta in inglese sulle pareti del F(r)eako… Mio padre ha speso anni in fabbrica scodellando cessi per l’Ideal-Standard, peccato non sia vissuto abbastanza a lungo per vederseli sublimati e impiattati nel neo-markettaro-mercato della rivoluzione …

Eccola qui, invisibile a google perché nella parte testuale (riportata da diversi giornali) il passaggio sui cessi viene omesso:

https://www.teleborsa.it/Video/2017/10/20/fico-eataly-world-corona-un-sogno-farinetti-il-futuro-e-ambiente-e-sostenibilita-7.html#.WiOivfaDO01

Come vedrai, Farinetti premette di “non aver tempo di approfondire” il modo in cui pensa di salvare il pianeta. Ma i cessi di design premevano, e ha voluto concederci la preziosa anticipazione.

Minchia! Ragass, è la nostra occasione, dobbiamo fare la nostra parte. Suggeriamo slogan, tipo: stay hungry, shit fashionably! O, Be realistic, shit royally. Finally, shitting together is revolutionary!

La bolla del cibo, dopo un certo periodo, non poteva che portare a questo, è *fisiologico*.

È fisiologico, è allegorico, è neoliberista, è circolare: si ritorna all’idea del libero evacuare dei liquami…

segnalo che Carlo Ratti, cantore delle smart cities e in generale di quel superficiale ottimismo tecnologico di cui molto si nutrono il renzismo, il farinettismo, il capitalismo greenwashed, è coinvolto come progettista nella recente vincita da parte del consorzio Lendlease della gara per l’assegnazione della trasformazione e della gestione dell’area Expo 2015. Tra l’altro ben venga la chiarezza di articoli come quello di WB quando giornali come Repubblica fanno confusione tra “concorso internazionale” come lo chiamano loro, dando a intendere che innanzitutto sia stata valutata la qualità della proposta architettonica e urbanistica, e gara, nella quale invece è con tutta evidenza prevalente la componente economica. http://www.repubblica.it/scienze/2017/11/28/news/verde_e_aperto_ai_veicoli_a_guida_autonoma_ecco_come_sara_il_parco_dell_innovazione_a_milano-182425444/

[…] che al Fico, di mele, ne avrebbero trovato un muro intero proprio all’ingresso, come raccontiamo nella seconda puntata […]

Vorrei segnalare :

nel numero di gennaio di “Le Monde diplomatique”(l’edizione “madre” francese) appare un articolo a doppia pagina riguardante “FICO” ed i problemi relativi alla quasi-sparizione dei commercianti italiani al dettaglio.

Si tratta di un reportage formato da due articoli (traduco il testo del titolo) di Jean Baptiste Malet : “Nel tempio della grande abbuffata, il territorio in tutte le salse ” e di Francesca Lancini ” Nel frattempo muore il commercio al dettaglio”.

L’edizione italiana di “Le Monde diplomatique” edita da “il Manifesto”, evita di pubblicare questo reportage, adducendo alla mia stupefatta richiesta di chiarimenti -in una lettera inviata alla redazione- i seguenti motivi :

“…come dovrebbe sapere ogni lettore delle nostre pagine italiane, purtroppo abbiamo meno spazio rispetto alla versione francese del Diplo e qualche volta capita anche di avere della pubblicità. Salvo debite eccezioni, siamo dunque obbligati a privilegiare gli articoli, i reportage e le analisi su altri paesi. Grazie per l’attenzione”.

Insomma :

per l’editore italiano di “Le Monde diplomatique” gli articoli, i reportage, le notizie riguaradanti l’Italia non sarebbero così importanti, immaginando che il lettore italiano preferisca leggere altro…

L’editore italiano di “Le Monde diplomatique” non è un editore qualsiasi, ma -come viene riportato nel suo sito WEB- si tratta di “una cooperativa editrice composta da giornalisti e poligrafici.Nata nella convinzione che la proprietà collettiva di una testata giornalistica e la sua autogestione da parte di chi la produce sono condizioni essenziali per garantire l’indipendenza e l’autonomia dell’informazione da interessi economici e poteri politici, requisiti indispensabili di un’informazione libera”.

Ecco:

mi pare che la mancata pubblicazione degli articoli su FICO, ed ancor più la giustificazione addotta per la loro sottrazione al lettore italiano, siano testimonianza di una quasi perduta aderenza a quei valori fondanti sopra ricordati.

E ancora : a vantaggio di cosa, e di chi, si sceglie -coscientemente- di TOGLIERE PROPRIO IL REPORTAGE SU FICO ?

[…] avanti costi quel che costi, a suon di «food innovation», decoro e soldi pubblici (se ne parla qui, nel paragrafo «Tutta Bologna è […]