Frappiglia e il suo fedele amico Baloscio, simpatiche maschere della tradizione abruzzese. Alle loro spalle, il bosco di Sant’Antonio, comune di Pescocostanzo (AQ), anno 2050.

di Andrea Capocci *

Martedì 13 novembre 2018 Eugenio Gaudio, rettore della più grande università d’Europa, ha a disposizione un’ampia scelta su come passare il pomeriggio. Al dipartimento di chimica farmaceutica si svolge il nono Bemm Symposium. Il grande architetto svizzero Mario Botta tiene una lectio magistralis su Francesco Borromini per la facoltà di Architettura. In quella di Psicologia c’è un importante convegno sulle fake news. Al dipartimento di fisica, Cinzia Sciuto presenta il libro Non c’è fede che tenga. Manifesto laico contro il multiculturalismo. Tutti invitano il rettore per un saluto, pur sapendo che non ha il dono dell’ubiquità. In più c’è anche una riunione del Consiglio di Amministrazione della Sapienza a cui il rettore non può mancare.

Eppure, a uno degli inviti vorrebbe tanto rispondere di sì. È la presentazione di un libro prevista per le 15.30 presso la facoltà di Scienze della Terra. Nonostante l’agenda fitta, Gaudio fa sapere all’ufficio stampa che a quella presentazione parteciperà almeno per un saluto. L’ufficio aggiunge il suo nome alla locandina di presentazione. Qualcuno della segreteria dà un’occhiata al titolo del libro, poi vede il nome del rettore tra i partecipanti. Si gratta la testa e ne parla col capo. Il capo ci ripensa: d’accordo, non ci vado, però voglio che la Sapienza ci sia. Tra i miei vice, i prorettori, ho il nome giusto per sostituirmi.

Alle 15.30 di martedì 13 novembre 2018, alla facoltà di Scienze della Terra tutto è pronto per la presentazione del saggio Clima: basta catastrofismi. Riflessioni scientifiche sul passato e sul futuro , libro collettaneo pubblicato dall’editore 21mo Secolo. La decisione del Rettore di declinare l’invito è stata saggia. Un evento analogo doveva tenersi al mattino al Senato: se all’ultimo momento è saltato, qualche motivo ci sarà. In vari punti della Sapienza, il collettivo degli studenti di biologia ha appeso striscioni di protesta contro l’evento. Il libro che si sta per presentare, infatti, non è un libro qualunque. È un saggio di «negazionismo climatico».

Cosa significa «negazionismo climatico»?

Per negazionismo climatico si intende quel movimento di scienziati e non scienziati che non crede al riscaldamento del pianeta oppure, dato che ormai il riscaldamento è innegabile, pensa che il riscaldamento sia naturale e non causato dai gas serra legati all’attività economica umana, come l’anidride carbonica emessa bruciando idrocarburi.

Al pari del metano, del vapore acqueo e di altri gas, l’anidride carbonica possiede una particolare proprietà fisica: lascia passare la luce ad alta frequenza emessa dal sole ma trattiene la radiazione infrarossa riemessa dalla Terra. Questa asimmetria intrappola l’energia solare nell’atmosfera come in una serra, e scalda l’aria e l’acqua. Le varie correnti del negazionismo climatico hanno un punto in comune: si oppongono a ogni politica di limitazione delle emissioni, giudicandola immotivata o inutile. Secondo alcune stime, i negazionisti climatici rappresentano meno dell’1% dei climatologi.

La maggioranza dei climatologi, infatti, si ritrova nei rapporti periodici dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), l’organismo incaricato dall’Onu di spulciare la letteratura scientifica per ottenere stime sulla situazione attuale e scenari per il futuro. Da quasi trent’anni, l’IPCC avverte che il pianeta si scalda e che la causa verosimile è l’anidride carbonica liberata dall’uomo, che ormai supera le 400 parti per milione. Appena un mese fa, l’ultimo rapporto IPCC avvertiva che se l’aumento di temperatura raggiungerà +1,5 °C rispetto alla temperatura pre-industriale, le conseguenze sul clima saranno incontrollabili. Oggi siamo a circa +1 °C. Senza interventi radicali sulle emissioni di gas serra, arriveremo alla soglia di +1,5° nel giro di qualche decennio.

Starring

I relatori non sono facce sconosciute a chi segue il dibattito sul clima. A moderare il dibattito, c’è il padrone di casa Alberto Prestininzi. È un geologo in pensione (non un climatologo) ed è membro del Comitato Tecnico Scientifico per il Ponte sullo Stretto di Messina. Dirige la rivista Italian Journal of Engineering, Geology and Environment. Gli autori presenti sono:

Franco Battaglia.

È un chimico (non un climatologo). Lui stesso nel CV non indica alcuna competenza in ambito climatologico. È autore di un libretto che, secondo il sito Climalteranti, contiene 112 errori scientifici in 31 pagine. È un editorialista seriale de Il Giornale.

Uberto Crescenti.

È un geologo in pensione (non un climatologo). È stato per dodici anni rettore dell’università di Chieti. Sul clima ha scritto un solo articolo scientifico nel 2010, pubblicato sulla rivista diretta da Prestininzi, che non porta dati originali ma difende le tesi dei negazionisti più noti come Fred Singer, già noto per aver negato i danni del tabacco negli anni Novanta.

Mario Giaccio.

È un economista (non un climatologo) ed è stato preside della facoltà di Economia dell’università di Chieti-Pescara. È autore di un libro sui temi esoterici nel Parsifal di Wagner e di un altro sulle abitudini gastronomiche dei templari, nonché di Climatismo: una nuova ideologia, apprezzato sul quotidiano Il Foglio e pubblicato presso lo stesso editore 21mo Secolo, la cui intera produzione è di stampo negazionista.

Nicola Scafetta.

Lavora all’università di Napoli “Federico II”. Ha avuto il suo momento di celebrità nel 2009, quando affermò che la metà del riscaldamento del clima è dovuta al sole. Nonostante le richieste della comunità scientifica, non divulgò il software con cui aveva compiuto i suoi calcoli. Su di lui c’è una voce di Wikipedia in inglese, la cui gestazione è stata quantomeno controversa.

A portare i saluti del rettore c’è il prorettore Gabriele Scarascia Mugnozza. È anche lui un geologo (non un climatologo), e non uno qualunque: è il presidente della Commissione Grandi Rischi, l’organo incaricato dalla Presidenza del Consiglio di fornire «pareri di carattere tecnico-scientifico su quesiti del Capo Dipartimento e dare indicazioni su come migliorare la capacità di valutazione, previsione e prevenzione dei diversi rischi». Per esempio, alla Commissione fu chiesto di valutare il rischio di forti terremoti all’Aquila alla vigilia della scossa del 6 aprile 2009.

Giampaolo Giuliani

Quella valutazione, ricorderanno molti, finì malissimo. La scossa fece 309 morti e i geologi furono accusati in sede legale di aver minimizzato il rischio alla vigilia del terremoto, condannati in primo grado e assolti in secondo dopo un processo complicato. Al clima ostile agli scienziati non fu estranea la teoria pseudoscientifica proposta dall’aquilano Giampaolo Giuliani, secondo il quale i terremoti potevano essere previsti. Dopo quell’esperienza, il presidente della Commissione Grandi Rischi dovrebbe essere in grado di fiutare da lontano complotti e pseudoscienze.

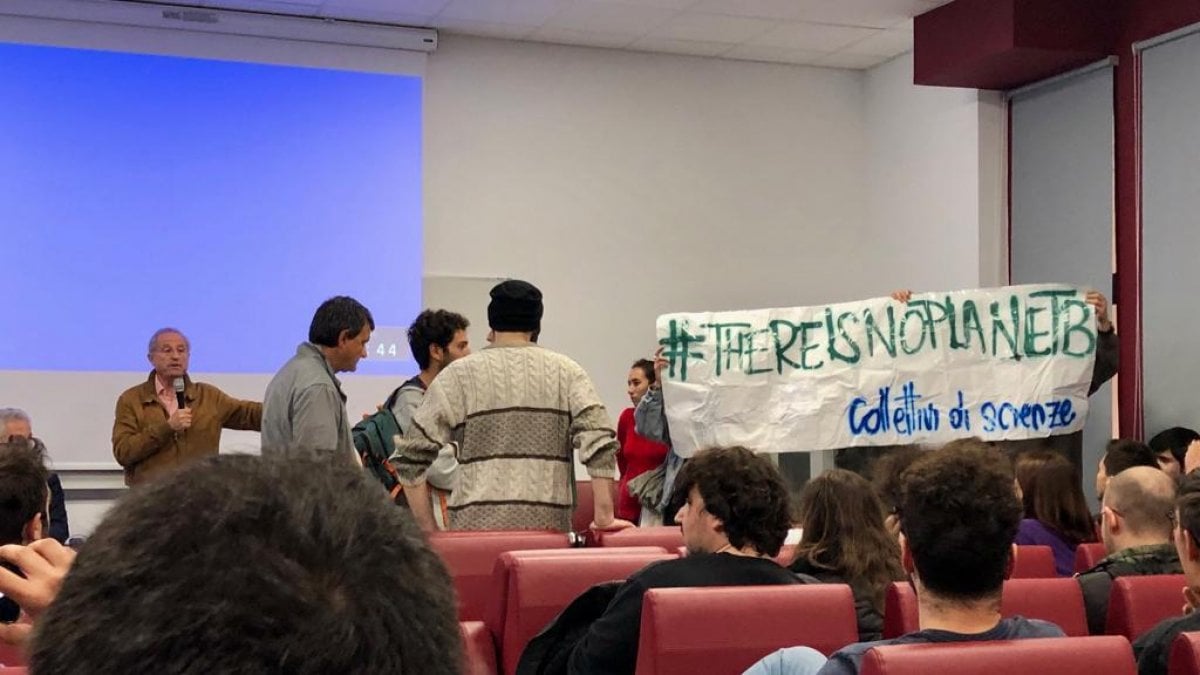

Invece è proprio Scarascia Mugnozza ad aprire le danze: elogia i relatori e si compiace del pluralismo della sua università, in cui si affrontano dibattiti spinosi «alla luce dei dati senza pregiudizi». Fa appena in tempo a parlare, e una buona parte del pubblico che riempie la sala si alza e srotola uno striscione: «THERE IS NO PLANET B». È il Collettivo degli studenti di Scienze. Chi si stupiva per il pienone della sala è servito.

La protesta è ferma ma civile. Solo i relatori sembrano infastiditi dalla contestazione. Il pubblico è solidale con lo striscione, ma non abbandona la sala come i contestatori. Tanti, infatti, non vogliono perdersi…

…lo spettacolo negazionista

Un convegno di negazionisti climatici assomiglia più a uno show che a una conferenza scientifica. Quasi mai vengono presentati nuovi dati: i negazionisti si basano sempre sulle stesse fonti, anche perché la le pubblicazioni negazioniste sono solo lo 0,06% del totale. Dunque, si limita perlopiù alla riproposizione di alcuni Grandi Classici.

Franco Battaglia

Il primo Grande Classico del negazionismo climatico lo tira fuori Battaglia: è il rallentamento del riscaldamento climatico. La teoria aveva preso piede alla fine del primo decennio del 2000: la temperatura del pianeta sembrava aver smesso di crescere, senza apparente spiegazione dato che la quantità di CO2 continuava a salire. Questo aveva due conseguenze: forse il riscaldamento climatico non era così grave e forse i modelli dei climatologi non erano così corretti.

Analisi dei dati più esaustive hanno poi dimostrato che il riscaldamento non si è mai fermato. Anzi, ha proseguito al ritmo di circa 0,1 °C per decennio anche nel periodo 1998-2012.

Nicola Scafetta

Il secondo Grande Classico del negazionismo climatico lo ha illustrato Scafetta. Si tratta della variabilità climatica naturale, che c’è sempre stata e ha provocato mutamenti termici di entità paragonabile a quelli osservati oggi. In effetti, il clima sulla Terra nei suoi 4,5 miliardi di anni di storia è cambiato notevolmente per vari motivi.

La questione è già stata studiata a fondo, con risultati inequivoci: nel riscaldamento attuale il fattore umano prevale di gran lunga su quelli naturali. È anche una questione di scale temporali: il riscaldamento di cui si discute oggi si è verificato in un tempo geologicamente brevissimo – un paio di secoli – e ha accelerato negli ultimi cinquant’anni.

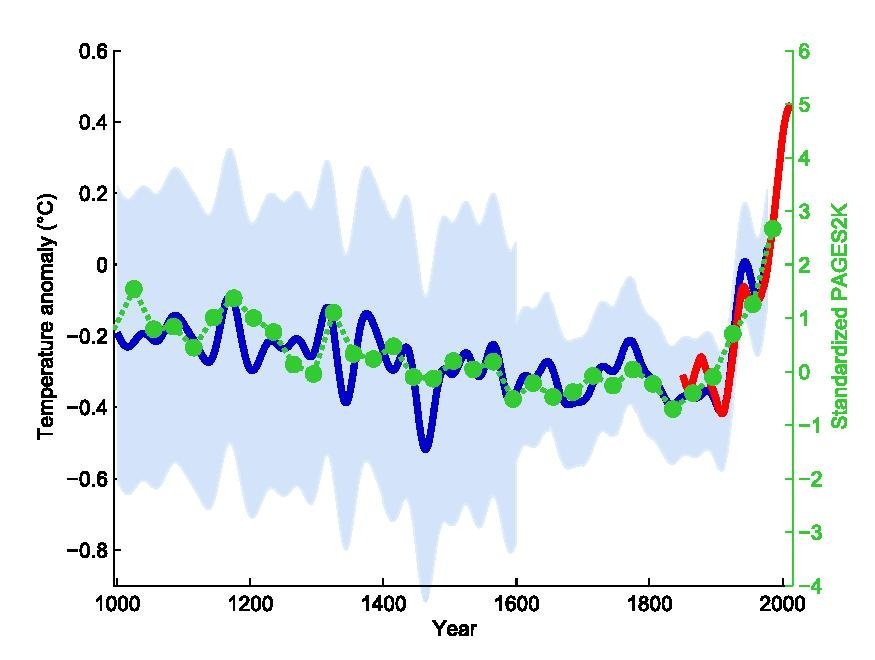

La «mazza da hockey», il grafico sul clima più noto al mondo. Mostra l’andamento della temperatura globale negli ultimi 1000 anni, secondo la ricostruzione di Mann, Bradley e Hughes (1999). Il grafico è stato aggiornato varie volte alla luce dei nuovi dati.

È interessante notare come uno dei fattori della variabilità naturale sia proprio l’anidride carbonica, che può essere rilasciata nell’atmosfera anche dall’attività vulcanica naturale. Eppure, la variabilità naturale del clima è spesso utilizzata per negare la relazione tra l’attuale tasso di anidride carbonica nell’atmosfera e riscaldamento.

Il terzo Grande Classico riguarda la stessa CO2: come spiega di nuovo Scafetta, l’aumento di CO2 aiuta la crescita delle piante e rende più verde il pianeta. «L’anidride carbonica non ha mai fatto male a nessuno», dice, citando uno studio apparso su Nature nel 2017 secondo cui grazie all’aumento di anidride carbonica la vegetazione mondiale sta diventando più florida.

Ma gli stessi autori dello studio spiegano che non è una buona notizia. Le piante possono assorbire solo una piccola parte dell’anidride carbonica in più e quindi non possono fermare l’aumento di temperatura, perdono in capacità nutritive danneggiando l’agricoltura e, infine, non potranno continuare ad assorbire CO2 all’infinito.

Il quarto Grande Classico riguarda l’IPCC. Ogni buon negazionista deve denigrarlo. Quando lo fa Pristininzi, ne esce una gaffe: «se qualcuno avesse davvero compreso il clima, avrebbe vinto un premio Nobel». Nel 2007, proprio l’IPCC ha vinto un premio Nobel per «la produzione e la diffusione di conoscenza sul mutamento climatico indotto dall’uomo».

«L’IPCC», rincara Prestininzi, «è un organo politico di cui non fanno parte i ricercatori». E Giaccio, l’economista del gruppo, lo accusa nientemeno di aver camuffato i dati, modificando i grafici già pubblicati per eliminare dati scomodi.

Anche Scafetta critica i modelli dei climatologi, ma (mettiamola così) sbaglia a leggere i dati, e parte del pubblico se ne accorge. Volendo dimostrare che i modelli sono aggiustati in corsa per tenere conto della variabilità naturale, Scafetta mostra due grafici dell’IPCC. Nel primo, più vecchio, la variabilità naturale è stimata a 0,2°C. Nel secondo, a dire di Scafetta, a 0,7 °C. Ma mentre nel primo caso si tratta dello scostamento dalla temperatura media, nel secondo grafico si rappresenta la variazione tra il valore massimo e il valore minimo della temperatura, cioè il doppio dello scostamento. Quando si tiene conto di questo fattore, la stima fornita da modelli diversi è più o meno la stessa: 0,2 °C contro 0,3 °C, in stime che hanno necessariamente un margine di incertezza piuttosto elevato.

L’economista del gruppo, Mario Giaccio, dedica il suo intervento all’Emission Trading System (ETS), il mercato delle emissioni con cui l’Unione Europea ha cercato di limitare le attività economiche ad alto tasso di CO2. Giaccio ne denuncia la debolezza, come se questo dimostrasse la sua tesi centrale: l’ETS è un complotto ordito dalla finanza per distruggere l’industria europea a tutto vantaggio della Cina. Anche Donald Trump ritiene che il riscaldamento globale sia un’invenzione cinese per danneggiare l’industria statunitense.

Ma ogni spettacolo che si rispetti ha il suo improvvisatore. Alla Sapienza, il ruolo è coperto da Uberto Crescenti, abruzzese come Giaccio. Inizia col botto: «La CO2 è un gas nobile», facendo sobbalzare i presenti, che qualche nozione di chimica da liceo ce l’hanno. Crescenti pensa locale e (non) agisce globale. Le sue verità sul clima provengono tutte dal territorio pescarese: «Ventimila anni fa il Po sfociava a Pescara», oppure «Già D’Annunzio raccontò le alluvioni di Francavilla, gli eventi meteorologici estremi ci sono sempre stati». A supporto delle sue analisi cita Antonino Zichichi – che sulla questione climatica ha rimediato diverse figuracce – e Fred Singer.

Tra Giaccio e Criscenti la comunità accademica abruzzese non fa certo un figurone.

Dopo tre ore in cui non è stato permesso porgere domande, viene data la parola al pubblico. Ormai in sala ci sono soprattutto studenti, e di fronte alle loro obiezioni i relatori svicolano facilmente. L’assenza di ricercatori e docenti non permette di riequilibrare il dibattito, con contestazioni più puntuali su dati e modelli.

I nuovi Galilei

Davide/Galileo in costume abruzzese.

Quando ai negazionisti si chiede conto dell’imponente mole di dati in contraddizione con le loro tesi, scatta un riflesso condizionato: loro sono Davide in lotta contro i poteri forti, rappresentati da Golia-IPCC. Non manca mai, nemmeno alla Sapienza, il riferimento alla vicenda di Galileo schiacciato da forze più potenti della sua scienza.

Che sia una retorica strumentale lo rivela il loro stesso comunicato stampa di annuncio dell’evento, in cui per accreditarsi i negazionisti si descrivono invece come «la netta maggioranza». Oltre a essere un espediente è un tranello, perché istiga a utilizzare un principio di autorità e nel pubblico incerto insinua il sospetto che si rifiuti il confronto. Anche scienziati e divulgatori professionisti ci cascano spesso con tutte le scarpe.

Non solo: il vittimismo dei negazionisti è infondato. Nonostante tutto, i «poteri forti» NON stanno con l’IPCC e con chi lancia allarmi sul riscaldamento climatico. In questo momento, la maggiore potenza industriale al mondo è presieduta da un negazionista DOC come Trump, che tra i primi atti della sua amministrazione ha revocato gli impegni assunti dagli Usa in materia di clima e ha sostituito i vertici delle agenzie ambientali statunitensi con funzionari della sua stessa corrente di pensiero.

Anche in India, Russia e Brasile, in cui vive circa un quarto dell’umanità, i rispettivi presidenti hanno tenuto posizioni apertamente negazioniste, salvo correzioni recenti. Altre potenze globali, come Giappone e Cina, mantengono un atteggiamento molto ambiguo: a parole Abe e Xi Jinping non negano il problema climatico, e nel caso cinese ne fanno anche una bandiera verso il futuro. Ma allo stesso tempo incentivano l’uso del combustibile con le più alte emissioni, il carbone.

L’Europa ha certamente la posizione più chiara sul riscaldamento climatico. Eppure, per ammissione degli stessi negazionisti, dal punto di vista delle politiche non brilla per incisività.

Perciò, chi oggi alimenta dubbi sulla realtà del mutamento climatico fornisce giustificazioni utili alla classe dirigente per mantenere la sua sostanziale inerzia. Cioè, permette la conservazione del potere sia nell’ambito politico che in quello economico. Tutto il contrario di Galilei.

Noi siamo il 99%

Il 99% dei climatologi invece, chiede a gran voce di rompere gli equilibri e adottare provvedimenti scomodi.

Non hanno ragione per forza in virtù del loro numero, anche se la replicabilità degli esperimenti è uno dei criteri che si è data la scienza moderna. Né si tratta necessariamente di scienziati più onesti di altri. Qui nessuno vuole santificare la comunità scientifica ufficiale o nasconderne le contraddizioni. Come ogni attività sociale organizzata, la scienza riflette i rapporti economici vigenti nella società con i relativi conflitti, ad esempio sulla scelta degli oggetti di indagine scientifica. Proprio in Italia si è sviluppata una profonda critica dell’immagine neutra e asettica della scienza secondo cui, al contrario, lo sviluppo scientifico fornisce nuove configurazioni dei rapporti di potere tra sfruttati e sfruttatori.

Forse un giorno i climatologi odierni saranno considerati gli alfieri inconsapevoli di un nuovo modello di capitalismo, ingiusto tanto quanto quello attuale. Anche l’astronomia copernicana, in fondo, aiutò i colonizzatori a orientarsi sulle rotte transoceaniche verso le Indie. Ma questo non fa di Copernico e Keplero dei servi.

Manila, 13 dicembre 2015, manifestazione per la giustizia climatica. Immagine: 350.org, CC-by-NC-SA 2.0.

Perciò, il pensiero critico sull’attività scientifica non può essere ridotto alla barzelletta complottista secondo cui «i climatologi dell’IPCC sono al servizio della finanza globale». In questo momento, la comunità scientifica dei climatologi è in oggettiva collisione – non collusione: collisione, con la i – col modello di sviluppo attuale, da qualunque punto lo si osservi.

È quantomeno sorprendente che un’università in cui questa stessa comunità si forma e lavora ospiti un incontro del genere. E addirittura metta a disposizione le sue cariche più rappresentative. Sarebbe sbagliato intravedere chissà quale complotto. In fondo, si tratta soprattutto di una piccola rivalsa dei geologi che aspirano agli stessi finanziamenti oggi destinati alla scienza del clima.

Più che il comportamento dei vertici dell’università, colpisce l’inerzia della comunità nel senso più largo. Solo gli studenti si sono dimostrati all’altezza nel rispondere all’offensiva negazionista. I docenti, che in epoche non lontane avevano impedito una visita papale all’ateneo, stavolta sono rimasti chiusi nei loro laboratori, mentre all’esterno l’aria si fa sempre più irrespirabile.

* Andrea Capocci (Roma, 1973) è insegnante e giornalista scientifico per il quotidiano Il Manifesto. Con il collettivo Laser ha scritto Scienza SpA. Scienziati, tecnici e conflitti (DeriveApprodi, 2002) e Il sapere liberato. Il movimento open source e la ricerca scientifica (Feltrinelli, 2005). Come autore singolo ha pubblicato Networkology. La fisica delle reti (Il Saggiatore, 2011) e Il brevetto (Ediesse, 2012).

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Premesso che sono basito da quanto racconta Capocci, e che come ha scritto qui Wu Ming 1 il clima “è la Questione”, e davvero non saprei trovare un argomento in grado di mettere d’accordo chiunque sul pianeta aldilà di qualsiasi ideologia quanto il fatto che ce lo stiamo mettendo nel baugigi.

Avevo letto il mese scorso su il Post l’articolo di un climatologo (purtroppo non riesco a ritrovarlo) in cui si ragionava sul fatto che il pericolo ambientale non è davvero percepito dalla gente “comune”. Questo scienziato era convinto che non si riuscirà mai davvero ad invertire la rotta. Il cittadino medio legge “rialzo di 1°” e non capisce la gravità della situazione.

Addirittura si ipotizzava che nel genoma dell’homo sapiens manchi un carattere in grado di allertarsi quando il pericolo\rischio è così in avanti nel tempo e poco esperibile.

Insomma: saranno volatili per diabetici.

Dalla tua descrizione, potrebbe essere un articolo di Massimo Sandal (biologo molecolare e divulgatore scientifico) uscito su Esquire col titolo «Cronaca di un’apocalisse annunciata». Non parla di «genoma» (non in senso stretto), ma di bias cognitivi.

Prese una per una, le sue argomentazioni hanno tutte basi fattuali e documentabili… a parte la congettura secondo cui ci saremmo trovati nella medesima situazione anche in un «paradiso dei soviet». Subito dopo accenna a «politburo», «dittature tecnocratiche»… Ma in un «paradiso dei soviet» (cioè di consigli democratici e autogestiti nei luoghi della produzione e nella società tutta) non ci sarebbe niente del genere, perché secondo la teoria marxista non ci sarebbe più lo stato.

Quest’accenno “controfattuale” e piuttosto confuso sul piano storico e teorico è fatto in (blanda) polemica con Naomi Klein, che – come noialtri – identifica la macrocausa del disastro climatico nell’attuale modo di produzione, cioè nel capitalismo.

Dicevo, a parte quel passaggio confuso, il resto ha basi solide. Ma non mi convince per niente l’approccio, l’adagiarsi in una risacca retorica che riporta tutto al «moto cieco della vita», moto nel quale stiamo e del quale siamo prede, prigionieri del dispositivo che ci ha fatti arrivare fin qui, privi di strumenti adeguati a prevedere e contrastare la catastrofe.

Anche Amitav Ghosh nel suo La grande cecità elenca i bias culturali, cognitivi e di poetica (limiti del “realismo” in letteratura, limiti della forma-romanzo ecc.) che rendono difficile – a chiunque, ma con particolare riferimento a noi scrittori – raccontare il cambiamento climatico in un modo che crei consapevolezza diffusa e sproni ad agire. Però in Ghosh non c’è lo sconforto che trasmette Sandal. Viceversa, Luca Mercalli nei suoi saggi divulgativi si dice sconfortato e nelle conferenze si dichiara pessimista, ma poi pone l’accento sull’agire che è ancora possibile. Dice: se pensassi che non si può far nulla, non scriverei nemmeno.

Plausibilmente non si può più impedire il riscaldamento globale, ma si può ancora agire in tanti modi nella società del riscaldamento globale. Quest’ultimo sconvolgerà equilibri, produrrà conflitti, battaglie per la giustizia climatica, mobilitazioni non solo per prevenire il peggio del peggio, ma per trarre dal peggio qualcosa di meglio. Se non vedessimo le contraddizioni che si acuiscono anche come potenziali opportunità, saremmo ben dei rivoluzionari da strapazzo.

Secondo me abbiamo bisogno di storia. Non solo di storie, proprio di storiografia. Il filone della storia climatica lo giudico molto fecondo, può aiutarci a capire cos’è successo – nel bene e nel male – alle formazioni sociali colpite da cambiamenti climatici nel corso della storia, e ispirarci per l’oggi. Un approccio così l’ho trovato sul numero che ROAR magazine ha dedicato a clima e conflitto sociale l’anno scorso, e precisamente nel pezzo intitolato Unearthing The Capitalocene, paragrafo «Civilizational Collapse».

Quanto alla “irraccontabilità” del cambiamento climatico, in diversi stiamo cercando di rispondere alla “chiamata” di Ghosh. Ma di questo parlerò in un altro momento.

Su quest’ultimo punto è un buon punto di partenza Il crollo della civiltà occidentale di Naomi Oreskes e Erik Conway, che è un ibrido tra realismo distopico e saggistica (gli autori sono storici di professione). Un po’ viziato da una prospettiva classicamente “liberal”, è comunque interessante perché divulga e racconta allo stesso tempo, e mette l’accento precisamente sulle conseguenze sociali dei cambiamenti climatici, mentre i loro presupposti politici vengono individuati nel neoliberismo (senza purtroppo spingersi oltre e affrontare materialisticamente il regime di produzione capitalistico). Mi pare che anche Gosh lo citi, ma en passant.

Io credo che le urgenze siano due. La prima è fisica: c’è poco tempo per invertire la rotta sul riscaldamento.

L’altra è politica: i governi stanno sostanzialmente cincischiando sul tema, sperando forse che dalla scienza esca fuori una soluzione che tolga le castagne dal fuoco: ad esempio sparare aerosol nell’atmosfera per riflettere la luce solare. Potrebbe darsi che la soluzione magica non esca fuori. E a un certo punto la politica si troverà a dover intervenire per forza. E a quel punto dovrà farlo in maniera autoritaria, sacrificando i diritti sociali e personali sull’altare della conservazione di un residuo di ecosistema abitabile (un po’ quello che abbiamo visto con la War on Terror e il sacrificio delle libertà). Temo che tra un dirigismo dall’alto e l’inevitabile reazione resterà stritolatà l’ecologia politica, cioè (mi esprimo all’ingrosso ma credo che ci capiamo) quella corrente di iniziativa politica che ha tentato di unire istanze ambientali e sociali. Quello che vediamo in Francia tra Macron e gilet jaunes è un’avvisaglia, in cui uno come me si riduce a puntare tutto sui casseur, sperando in un’uscita punk che però pare inverosimile. Che scoppi in Francia non è strano: lì il dirigismo è moneta corrente e un presidente può arrischiarsi su quel terreno con più audacia. Ricordiamo che in Italia una delle promesse-manifesto di Salvini è il taglio delle accise sui carburanti. Anche qui è una questione di tempo: più passano i giorni, più le riforme necessarie saranno crudeli, più la reazione vandeana sarà ruggente. In Europa, questo consiglierebbe se non altro un cambiamento di rotta totale sulla finanza: servono investimenti pubblici giganteschi inconciliabili con il monetarismo, di cui in UE ormai siamo campioni mondiali, ma anche con le pulsioni no-euro, perché senza una capacità di intervento coordinata tra banca centrale e governi difficilmente ci saranno investimenti transnazionali della scala adeguata. L’urgenza quindi è un europeismo ambientale capace di invertire l’indirizzo economico continentale, per imporre la transizione dal petrol-dollaro all’environ-euro. Attualmente assistiamo a una lotta tra un europeismo dirigista ma austero contrastato da un sovranismo anti-euro che ammicca al negazionismo climatico. A me pare che la partita si giochi su questo terreno, più che sulla validità della “mazza da hockey”.

Grazie, sei sempre prezioso, anche quando la mia memoria vacilla.

Devo dire che mi aveva colpito questo dato sulla difficoltà di far percepire il disastro, quando viene previsto così “lontano” nel futuro.

Nel senso che – per quanto mi riguarda – se leggo che una specie di blatta inferiore delle Galapagos rischia forse l’estinzione perché non ha più di che nutrirsi, già mi prende il panico.

Figurati come si sento quando si palesano queste “previsioni” (non mi piace usare questo termine che sembra quasi sciamanico) così catastrofiche sugli equilibri del pianeta.

Quando scrivesti quel pezzo che ho citato, mi si è allargato il cuore. Cazzo, mi son detto, allora non sono solo io che vaneggio.

Che il sistema capitalistico sia implicato e sul banco degli imputati penso che solo un folle possa negarlo. Non è un caso che si parla di inizio della “fine” proprio dalla rivoluzione industriale.

Forse Sandal si riferisce anche a quelle ipotesi che dipingono il nostro antenato come una sorta di virus infettante dell’ecosistema. Dove arriva non cresce più l’erba. Questo anche agevolato dal fatto che da decine e decine di migliaia di anni, il genere umano si è svincolato rispetto al ciclo “normale” della catena alimentare. Non ha fatto danni quanto oggi, non solo perché i sistemi di approvigionamento e di sfruttamento delle risorse erano meno “efficienti”, ma anche perché si parla di centinaia di milioni di individui sparsi nel globo e non miliardi.

Mi leggerò con attenzione il link a ROAR. E resto in attesa dei vostri stimoli.

Vale la pena di riportare uno stralcio di Qualcosa, là fuori di Bruno Arpaia.

“(…) per come la vedrebbe un economista, i politici hanno anche una giustificazione razionale per non muovere un dito… La verità è che, dal punto di vista della teoria dei giochi, la strategia ottimale per ogni nazione è fare in modo che siano gli altri a ridurre le emissioni… Voglio dire che se qualcuno, spendendo o perdendo un sacco di soldi, adottasse delle misure serie per non immettere carbonio nell’atmosfera, tutti ne ricaverebbero benefici, però i costi li pagherebbe soltanto lui. Perciò, alla fine (…) tutti aspettano che siano gli altri a fare la prima mossa, e il risultato è quello che sappiamo…” (corsivi miei) Allegria!

Ho letto con la dovuta attenzione l’articolo su ROAR. Ho ritrovato degli echi di “Realismo Capitalista” di Fisher, saggio che ho amato molto.

Mi viene da dire che in molti riescono a portare prove, teorie, ipotesi assolutamente convincenti sui danni prodotti dal sistema economico-alimentare che di fatto sta danneggiando il pianeta.

Ciò che invece si fa fatica a realizzare è un modello su larga scala davvero efficace di controproposta. Proprio perché ormai tutto è collegato, non si può pensare che a livello regionale italiano si risolva il problema, se poi in Cina un miliardo e mezzo di persone va avanti con il carbon fossile (faccio per dire, non so bene come in Cina si produca energia. Ricordo solo tanto tanto smog a Pechino e Shanghai).

L’idea che mi sono fatto è che la rivoluzione ecologica (o mondo-ecologica per riusare i termini dell’articolo) praticamente deve implicare TUTTI gli aspetti della vita umana. Un nuovo modo di stare al mondo, nel mondo, e con il mondo.

Non esiste neanche una “coalizione” delle forze convinte di questa rivoluzione. Mi ricordo, giusto per fare un esempio minore, quando uscì “The day after tomorrow” ci fu una parte della comunità scientifica che gli fece le pulci per le inesattezze, gli errori madornali, o assurdità presenti, quando poi a livello mainstream fu uno dei primi tentativi di raccontare il disastro ambientale.

L’altra difficoltà è immaginare un mondo nuovo, visto che non si può restare confinati al proprio orticello ma bisogna appunto pensare in grande, su scala globale.

Già solo porsi a livello narrativo\fantascientifico il problema è un problema.

Anch’io sto facendo i conti con “La grande cecità” di Ghosh, un po’ perché mi è stato consigliato da più di qualcun@ dopo avero parlato degli effetti dell’Italsuder/ILVA/Mittal su Taranto (pare che mi sia capitato di parafrasarlo senza saperlo), un po’ perché sto anch’io cercando di rispondere con la scrittura alla “chiamata”. Che poi ne sia all’alteza si vedrà, ma intanto lo sento anch’io che dovremmo scrivere e narrare *anche* di questo.

Premetto che sono un chimico, e non un climatologo. E che non sono un negazionista. Ormai è incontestabile che il riscaldamento (GW) sia in atto, causato dall’uomo e difficilmente contenibile entro i 2 °C (Nature Climate Change 2014, 4, 873, doi:10.1038/nclimate2384; Nature 2009, 458, 1158, doi:10.1038/nature08017). Tuttavia penso che ridurre le emissioni come unica strategia sia fallimentare perché: 1) è inefficace, e 2) è molto costoso. Anche smettessimo oggi di emettere avremo comunque un paio di gradi di riscaldamento entro fine secolo. Ridurre le emissioni adesso ha quindi pochi benefici nei prossimi 60-80 anni, ma in compenso enormi costi, che presumibilmente ricadranno principalmente sulle persone più povere. Emettere di meno per qualcuno può voler dire rinunciare al nuovo smartphone, o usare di più i mezzi pubblici; per altri vuol dire scaldarsi, curarsi e accedere all’acqua potabile. Personalmente vedo il progresso tecnologico e scientifico come principale arma per fronteggiare davvero il GW.

Sul ridurre le emissioni, vedo che fai esempi come rinunciare al telefonino ultimo modello o prendere l’autobus invece dell’auto. Ok. Ma quando parliamo di ridurre le emissioni (almeno noi) non ci riferiamo solo agli eventuali comportamenti “virtuosi” del singolo consumatore, che è l’ultima ruota del carro. Ci riferiamo a politiche su vasta scala, scelte da fare a monte – non a valle – del processo produttivo. Scelte da influenzare con la lotta, con l’azione di massa.

La “sovra-individualizzazione” dei problemi qui su Giap l’abbiamo sempre denunciata, noi e anche Wolf Bukowski, perché, ponendo come soggetto centrale il consumatore, diventa facilmente un diversivo o uno «sciacquacoscienza» e finisce per inibire l’azione collettiva. Adottare comportamenti più consapevoli e responsabili è giustissimo e lo raccomandiamo, ma si sappia che se ci limitiamo a quelli il loro impatto è esiziale. Io non mangio carne da più di 30 anni, bevo l’acqua del rubinetto, mi sposto prevalentemente a piedi ecc. ecc., la mia personale «impronta ecologica» è molto minore rispetto a quella di altri, ma a livello sistemico questo cos’ha cambiato? Impedisce che si trivelli nel circolo polare artico? Impedisce che si faccia il TAP?

Il progresso scientifico e tecnologico è imprescindibile, ma non avviene in una zona “neutra”, è determinato e plasmato dai rapporti sociali e quindi dai conflitti che devono scuoterli, perché è poco ma sicuro che nel quadro di questi rapporti sociali la tecnologia non verrà applicata per risolvere il problema del riscaldamento globale. Anzi, generalmente nel discorso pubblico viene chiamata «innovazione» quella che porta al maggior consumo di risorse e al maggiore spreco: le «grandi opere», la casa automobilistica che vende tanti SUV, l’ultimissima release di qualunque cosa, il modello di business di Amazon, i voli low cost da ovunque per ovunque, la consegna a domicilio di qualunque minchiata ecc. Tutto questo alza il PIL e il resto non conta.

All’osso: nel capitalismo le tecnologie applicate seguono una logica capitalistica: ricerca del maggior profitto al minor costo, ricerca dell’«affare» ecc. Per affrontare la crisi climatica va imposta una logica diversa, e questo implica combattere contro l’attuale quadro politico-economico mondiale, con le sue disuguaglianze, lo strapotere neocoloniale delle multinazionali e quant’altro.

Le nuove tecnologie applicate – imposte col conflitto, non lasciate al mercato e sottoposte a un controllo democratico – servono proprio per ridurre le emissioni, perché devono consentirci di superare il modello estrattivista, cioè la dipendenza dai combustibili fossili, che non solo liberano troppa CO2 nell’atmosfera, ma devastano territori, mantengono oligarchie, costringono popolazioni a una sudditanza neocoloniale.

Un esempio di quanto ho appena cercato di argomentare ce lo dà la battaglia contro la plastica (termine scientificamente impreciso, ma sappiamo a cosa si riferisce).

Questa bellissima inchiesta di Stephen Buranyi, apparsa sul Guardian qualche giorno fa, spiega proprio che la “individualizzazione” del problema, il tentativo di dare la colpa dell’inquinamento principalmente ai consumatori finali, è stata una cosciente strategia adottata – e imposta alla politica – dalle lobby dei produttori di plastica, a partire dagli anni ’70.

Strategia dagli esiti devastanti, perché ha portato a produrre (e gettar via) sempre più plastica, e dirottato investimenti su una falsa soluzione. Sì, falsa soluzione, perché di fronte alla plastica divenuta spazzatura non si può fare nulla, ma proprio nulla, di rilevante a valle del processo produttivo. Quando la plastica è stata prodotta, non c’è comportamento virtuoso che serva a qualcosa, non c’è raccolta differenziata e riciclo che tenga. Gran parte della plastica in commercio si può riciclare una volta sola, e diventa plastica di qualità inferiore che ha solo pochi utilizzi possibili, dopodiché diventa spazzatura. Riciclandola, non si fa che ritardare di poco l’ineluttabile.

L’unico modo per fermare questo ciclo infernale sarebbe ridurre drasticamente, fin quasi ad azzerarla, la produzione di plastica, soprattutto quella usata per il packaging e i contenitori delle merci. Ma per farlo, servirebbero divieti che dovrebbe imporre la politica, che a sua volta dovrebbe essere convinta a farlo “con le cattive”, cioè con le lotte. Non solo: servirebbero cambiamenti strutturali, perché nello scorso mezzo secolo l’intero sistema si è sviluppato intorno alla possibilità di usare la plastica come materiale usa-e-getta. Dalla produzione alla logistica delle merci all’architettura dei supermercati, tutto è stato costruito intorno alla plastica. Lottare per invertire quella rotta non può che essere sovversivo.

Ho fatto due esempi volutamente futili, proprio per far risaltare l’altro aspetto: cioè che molte cose che diamo per scontate producono CO2. Potabilizzare l’acqua, poter conservare i cibi, un sistema sanitario… sono tutte cose che emettono CO2. In generale, più emissioni significano meno povertà https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions

Al capitolo 3 si vede come ci sia un netto andamento crescente ricchezza/emissioni. Dagli anni 50 a oggi la pendenza è diminuita, nel senso che serve emettere meno CO2 per avere la stessa produzione di beni e servizi. (Si può poi discutere se il $ sia la migliore unità di misura di tale ricchezza).

Le nuove tecnologie hanno quindi ridotto drasticamente i consumi. Le macchine oggi consumano meno, e così gli elettrodomestici. Serve meno calore per mantenere calde le nostre case etc… Il problema può essere il rimbalzo. La mia macchina consuma meno? Con lo stesso budget posso quindi guidarla di più! La mia casa è in una classe energetica più alta? Spendendo la stessa cifra posso tenere un paio di gradi in più e così via…

Oggi poi siamo 7.5 miliardi, anche riducendo le emissione pro capite rispetto a 50 anni fa è difficile ridurle in termini assoluti.

Al volo sul «rimbalzo», il resto con calma: è un meccanismo micidiale, e l’espressione non rende nemmeno l’idea, è più un craving, una dipendenza smaniosa indotta da un sistema dopante. Il fatto che tutto sia apparentemente più cheap (ma il costo reale è nascosto e sta nella limitatezza delle risorse) porta a lasciare accese le luci di notte in banche, negozi e centri commerciali, a tenere aperte le porte dei negozi anche d’inverno, incoraggia a prendere l’aereo come si prenderebbe il tram… Oggi un condizionatore consuma meno? Bene, compriamocelo tutti. Così alimentiamo un sistema energivoro e aggraviamo il surriscaldamento delle nostre città sparando aria calda fuori dai nostri appartamenti.

Il fatto che la ricerca scopra modi di ottimizzare determinate prestazioni non implica affatto che l’applicazione di quelle tecnologie vada complessivamente nella direzione auspicata. L’applicazione e l’utilizzo delle tecnologie sono determinati dai rapporti sociali, ai quali corrisponde un’ideologia che li difende: l’ideologia dominante che identifica come soggetto primario l’individuo proprietario e consumatore, identifica la sua libertà col consumo e dunque identifica il consumo con il bene. «Calano i consumi», titolano preoccupati TV e giornali. «Bisogna aumentare i consumi». Di conseguenza, guai a ledere la libertà di consumare! Ci si indebita fino al collo, per poter consumare (il sistema del credito è un’altra cosa che, dilazionando l’impoverimento e simulando un potere d’acquisto che non c’è, nasconde il costo reale delle cose cheap).

Nessuna “responsabilizzazione” del singolo può competere con la forza di queste spinte sistemiche, sociali. Se vogliamo che la tecnologia venga usata meglio, anzi, al meglio delle sue potenzialità, dobbiamo lottare per cambiare i rapporti sociali, per indebolire quest’ideologia che ci avvolge.

Scusate ma non è mica vero che, per esempio, per avere un sistema sanitario si debba produrre CO2. Per avere un sistema sanitario si deve sicuramente spendere energia, ma se questo conduca o meno alla produzione di CO2 dipende da qual è l’origine di tale energia.

Su questo equivoco si fonda buona parte della retorica “green” colpevolizzante verso la gente comune.

Si può avere un sistema sanitario molto efficiente che sia completamente carbon-neutral, basta non alimentarlo a petrolio.

Ci volevo arrivare, bene che lo abbia scritto tu :-)

Anche io ci vorrei arrivare, ma è più semplice a dirsi che a farsi.

Serve tanta tecnologia. Che adesso non c’è, non perché ci sia qualche cattivone che non la voglia usare per quegli scopi.

L’energia oggi arriva per oltre l’80% dai combustibili fossili. E solo una parte serve per produrre elettricità. E mentre sull’elettricità siamo messi abbastanza bene sulla mobilità siamo in alto mare. Anche sull’elettricità, dove il solare e l’eolico possono ormai competere con i combustibili fossili, andare oltre il 30% di rinnovabili rende le reti instabili. Servirebbero quindi grandi sistemi di accumulo, che oggi usano litio e cobalto.

Poi i locali andrebbero scaldati e le persone dovrebbero potersi recare negli ospedali. In Francia si scaldano con l’elettricità, indovinate un po’ il perché…

La transizione energetica sta già avvenendo, e lo stiamo vedendo intorno a noi, forse non abbastanza velocemente.

Ma nel momento in cui fossimo in grado di produrre energia senza emettere CO2, in modo più competitivo rispetto ai combustibili fossili, la transizione energetica verrebbe completata in modo automatico… A quel punto chi sarebbe quel pazzo che ancora andrebbe a toccare i combustibili fossili?

Per questo secondo me è più importante focalizzarsi sulla ricerca, rispetto alla mera riduzione delle emissioni. Perché a lungo termine è la carta vincente. Anche se a lungo termine le probabilità di sopravvivenza tendono a zero.

Però anche su questo qualcosina ci sarebbe da dire, perché non possiamo prendere la ricerca scientifica, soprattutto quella applicata, come se fossero rivelazioni che riceviamo dagli scienziati di Marte.

La tecnologia dipende in maniera molto importante non dai colpi di genio di qualche inventore tipo Archimede Pitagorico, ma dagli investimenti che vengono fatti e dalla direzione presa da questi investimenti. Senza arrivare al determinismo economico di dire che gli uomini e le donne inventano ciò che serve alla classe dominante in un dato momento, si può perlomeno dire che la tecnologia che si inventa è fortemente influenzata dalle esigenze del profitto.

Faccio un esempio concreto che un po’ conosco perché se ne occupano due miei familiari: la ricerca sulla fusione nucleare è, a detta di chi ci lavora, ormai priva di grandissime incognite teoriche. Non si riesce al momento a farla funzionare per motivi soprattutto tecnologici, ma siamo quasi sicuri che sia possibile e abbiamo un’idea piuttosto precisa di come saranno fatte le centrali a fusione. Quanto ci vorrà a produrre la prima centrale? Dipende dagli investimenti, che al momento sono dominati dal settore pubblico di una manciata di Paesi. Se investissimo come umanità dieci volte tanto, ci metteremmo molto di meno. Per qualche motivo i capitalisti preferiscono investire altrove.

Ci sono poi tutta una serie di minuti problemi di riorganizzazione della produzione per renderla compatibile con un riciclaggio serio. Tutte queste cose non sono difficili da inventare, ma richiedono una transizione che è quasi impossibile fare fabbrica per fabbrica, perché presuppongono un’integrazione dei meccanismi produttivi con la gestione dei rifiuti che oggi è un buco nero dell’economia capitalista totalmente disconnesso dalle norme di produzione, come si vede molto bene in Italia e specialmente in un territorio come il mio dove abbondano le discariche abusive che ogni tanto misteriosamente prendono fuoco. Abbiamo un packaging mostruoso per qualsiasi cazzata che compriamo perché tanto non è affar del produttore gestirne lo smaltimento.

E poi: come viviamo, non a livello individuale ma a livello collettivo, per esempio per quanto riguarda i trasporti, incide o no sulle emissioni? Io credo proprio di sì. Hai voglia a predicare l’uso della bici, ma se la distribuzione dei posti di lavoro e delle abitazioni è fatta in maniera anarchica dal mercato… Per non parlare del fatto che una soluzione logica come una sorta di car sharing universale (ci sono macchine sparse in giro che affiancano il trasporto pubblico) è resa impraticabile dalla divisione in classi della società, dalla mentalità individualista diffusa dal capitalismo e via dicendo.

Per questo non credo che si debba minimizzare l’aspetto politico della transizione, limitandoci ad affidarci al progresso tecnologico, anche se senz’altro trovo più interessante ciò che può darci il progresso tecnologico se messo al servizio del progresso sociale rispetto alla misera vita che può offrirci il regresso tecnologico che ogni tanto viene spacciato per ecologia.

Rispondo qui anche per il commento che hai lasciato sotto. Grazie innanzitutto per gli spunti di riflessione. Ci sono diverse questioni che tendo a sottovalutare. Per chi avesse presente il capitolo “Il pagliettaio” di Moby Dick, in questo periodo tendo a vedere come più importante l’ordito della trama. Ora mi sento più confuso, ma più equilibrato.

Tuttavia, secondo me, il cambiamento climatico non è (ancora) la sfida più grande che l’umanità deve affrontare, bensì la povertà. Quando vedo proclami (a volte un po’ assolutisti) per ridurre le emissioni temo sempre che i costi ricadano sui più deboli, aggravando il problema della povertà, che è ben lontano dall’essere risolto. E a differenza del vaiolo, non è detto che una volta risolto possa esserlo una volta per tutte.

L’aspetto politico sociale della transizione è certamente da non trascurare ma non conosco comunque tecnologie miracolose che permettono di ridurre il nostro impatto sulla biosfera senza rinunciare a molto, nell’ambito dei consumi materiali, non a qualcosa.

Gli attuali 155.000 Twh di energia primaria che si consumano all’anno nel mondo, si abbattono sul pianeta per la produzione di merci e servizi, con relativi rifiuti, emissioni in aria ed acqua, spargimento di nuove molecole sintetiche a colpi di centinaia all’anno, estrazioni minerarie, nuove cementificazioni, diminuzione della quantità e qualità di suolo fertile e molto altro: non è che faremmo molta strada seppure riuscissimo magicamente a non aumentare l’ira del clima con il 100% solare o con la fusione nucleare.

Quindi parlare della necessità di regresso tecnologico è certamente fuorviante, ma di certo i ritmi di consumo attuali – se si guardano gli altri indicatori dello stato del pianeta non strettamente legati ai cambiamenti climatici – non si possono reggere a prescindere dalle fonti di energia necessarie per alimentarli. Il famoso overshoot di Wackernagel & Co, se vogliamo…

Se le cose stanno in questi termini, abbiamo perso. Le masse non lotteranno mai per ridurre i propri consumi: ci penseranno i padroni.

Comunque secondo me per igiene di discussione non dovremmo ogni volta che si parla di un fatto preciso e concreto, e cioè la necessità di fermare o mitigare il cambiamento climatico, tirare in ballo i massimi sistemi dell’esaurimento delle risorse (ricordiamoci che quella del Club di Roma si è rivelata una bufala clamorosa), della decrescita e altre osservazioni relative ad altri tipi di inquinamento. Stiamo parlando di emissioni di gas serra: non sono impossibile da ridurre drasticamente. Se cominciamo a tirare in ballo tutte le altre cose che riteniamo impossibili (secondo me peccando di presunzione, perché le rivoluzioni politiche, sociali e tecnologiche rendono possibile l’impossibile in modi che oggi potremmo non saper immaginare), seminiamo soltanto frustrazione e rassegnazione.

Le emissioni di gas serra possono essere abbattute, dunque facciamolo e fermiamo la corsa catastrofica del cambiamento climatico. Pensiamo anche al resto ma intanto questo va fatto.

Secondo me, di fondo, c’è un grosso equivoco sull’espressione «risorse». Se la intendiamo – per usare l’espressione marxiana – come «forze produttive», allora sì, nella storia le forze produttive non sono sempre le stesse, si evolvono i processi, si sostituiscono le tecnologie, cambia il modo di lavorare, mutano i paradigmi. Quindi non si può dire che «le risorse sono un sistema finito». Giustamente si fa l’esempio del sole: non è illimitata nemmeno quella risorsa di energia, perché come tutte le stelle il sole morirà, ma avverrà tra miliardi di anni e quindi, sulla scala della storia umana sul pianeta Terra, è come se fosse illimitata.

Ma a me sembra che molt* quando dicono «risorse» intendano in senso stretto le principali materie prime che stiamo usando in questa economia. E quelle sì, sono un sistema finito. Non si può estrarre un dato metallo per sempre, non si può succhiare fuori petrolio dalla terra per sempre, alcuni materiali sono già al “picco” del loro sfruttamento, vuoi perché non ce n’è quasi più, vuoi perché quel che rimane è impossibile da raggiungere, o almeno è costosissimo (in ogni accezione) raggiungerlo. Ergo, bisogna finirla con quel che viene chiamato «estrattivismo», cioè cambiare forze produttive.

Una volta chiarito quest’equivoco, secondo me si ragiona e discute meglio.

La scarsità è sempre ambigua: il capitalismo ci ha mostrato spesso la sua capacità di rendere scarse risorse che di per sé non lo sono, come la conoscenza, attraverso recinti artificiosi come la proprietà intellettuale. La scarsità è il presupposto dell’accumulazione originaria. Però in molti casi la scarsità è oggettiva: molti metalli senza i quali non potrei scrivere questo commento sono scarsi non sulla terra, ma addirittura nell’universo. Dunque ogni volta bisognerebbe specificare in che senso si intende la scarsità. Aggiungo una nota fisica: l’uso apparentemente smodato delle risorse è strettamente legato al rendimento delle macchine termiche: dal punto di vista della percentuale di energia convertita in movimento, l’auto più performante oggi non è molto diversa da uno scaldabagno. Diversi sono i rendimenti di macchine che trasformano in movimento altre forme di energia. Però c’è la possibilità che la Termodinamica in fondo sia solo una breve parentesi della Storia, destinata a finire nel giro di due o tre secoli. In questo caso la Terra potrebbe perdonarci.

Per Andrea: la termodinamica è in realtà ben assodata e i suoi principi sono indipendenti dall’intima struttura della materia. Un po’ come la gravitazione universale. Ti rimando ad una citazione di Einstein – non tanto per l’ipse dixit – ma perché ne riassume bene l’importanza.

A theory is the more impressive the greater the simplicity of its premises, the more different kinds of things it relates, and the more extended its area of applicability. Therefore the deep impression that classical thermodynamics made upon me. It is the only physical theory of universal content which I am convinced will never be overthrown, within the framework of applicability of its basic concepts.

https://en.wikiquote.org/wiki/Thermodynamics

Rainbow, chiaramente su Giap non si va per titoli, però non è un segreto che Andrea è un fisico, dottorato in fisica teorica a Friburgo, penso che quella citazione di Einstein la conosca e che quando ha tirato in ballo la termodinamica in quel modo lo abbia fatto a ragion veduta…

Sì si, intendevo dire l’era delle macchine termiche, non della termodinamica, che è qui per restare.

Ecco, tutto chiaro ora. O no? :-)

Questo sì! Per gli altri aspetti toccati dalla discussione avrò da leggere per settimane…

Solo una nota di colore sulle macchine termiche, che chi è interessato può espandere.

Ad una conferenza un chimico possessore di macchina elettrica ha fatto notare come l’energia immagazzinata nella batteria completamente carica della sua auto corrisponde a 4 litri di gasolio. Una quantità di carburante a cui generalmente la spia della riserva si è già accesa. Ebbene con la batteria carica lui può fare 300 km. La chiosa era: “la macchina da 75 km con un litro esiste già. E questo fa anche riflettere sulla differenza tra kWh termico ed kWh elettrico”. Un motore elettrico non deve sottostare ai vincoli di conversione calore-lavoro, tuttavia la termodinamica continua a condizionarne il funzionamento, per esempio contribuendo a determinare i potenziali di lavoro delle batterie etc…

Un po’ in ritardo, sono completamente d’accordo con questo commento di @maurovanetti in particolare. Sono anche sorpreso molto in negativo sull’inerzia del mondo universitario sottolineata a fine post.

Vorrei aggiungere su questo uno spunto di riflessione che parte da quello che sta succedendo in questi giorni in Francia. Non per dire la mia sul movimento dei Gilets Jaunes, ma per linkare un articolo che mi sembra aver colpito nel centro delle questioni che si dibattono qui su Giap (purtroppo per i non francofoni è in francese…):

https://lundi.am/L-ecologie-du-mensonge-a-terre

Riassumo rapidamente. Vidalou presenta una delle opportunità che si offrono in questo momento, quella di far vedere le menzogne della ‘green economy’ per quello che sono: menzogne appunto, che si basano tra l’altro sulla individualizzazione delle cause del riscaldamento climatico e delle relative soluzioni (di cui si è già parlato qui). Lo fa citando anche le commistioni e le connessioni indecenti tra grande capitale e l’Alto Consiglio per il Clima (HCC) che Macron ha istituito. Conclude sperando che questa fase di disvelamento sia proficua e metta definitivamente a terra l'”ecologia della bugia”.

Vorrei far rientrare questo testo su questo thread, con una riflessione pessimista che fa eco al disincanto di @maurovanetti e all’inerzia del mondo accademico di cui sopra. Premetto che sono un ricercatore in matematica in un’università francese. Quello che spesso interviene nelle conversazioni con i miei colleghi indica chiaramente che una buona parte del mondo scientifico (in ogni caso, dei miei colleghi) non ha capito proprio questo punto sollevato da Vidalou. Spesso si criticano i Gilets Jaunes e loro rivendicazioni per la loro ingenuità o addirittura li si accusa di interessi antiecologici. Certo il movimento è molto complesso, ma c’è una ipersemplificazione che chiude la porte alle speranze di Vidalou, quanto meno presso la maggior parte dei colleghi, per quanto mi è dato di vedere. Non si tratta di un’analisi statistica seria, ma di chiacchiere di corridoio e mi piacerebbe sapere dai Giapster che intervengono qui e che conoscono il mondo accademico se anche loro condividono la mia sensazione.

Ma, al di là delle sensazioni, credo che ci sia un problema di fondo. La meritocrazia che permea il sistema è un ottimo antidoto all’empatia verso le classi disagiate (si puo’ pensare anche alle posizioni caricaturali e controproducenti nel dibattito sui vaccini). Noi scientifici sentiamo di ‘meritare’ di far parte di una classe superiore (di cui, a ben vedere, non facciamo neppure parte), di poterci permettere la bici elettrica, di non avere la macchina o il gruppo di acquisto di verdure bio. Come già detto in altri commenti, questo è molto rassicurante e un ottimo modo per nascondere il nostro essere proletari (nonostante lo stipendio) più che detentori di mezzi di produzione. Per questo, nonostante la buona volontà dei singoli, che è nelle maggior parte dei casi fuori discussione, non credo che il mondo scientifico (da come lo vedo io, dall’interno) sia pronto a prendere questa palla al balzo, in ogni caso in questo contesto economico e sociale.

Ciao, in verità non è così, anche l’idea che oggi sia tecnicamente impossibile incrementare la percentuale di rinnovabili oltre un 30% è un falso mito. Anzi, proprio nel momento in cui si integrano più settori del sistema energetico (trasporti, riscaldamento, produzione di potenza) in un’unico sistema interconnesso e composto da molteplici vettori energetici ed opzioni di stoccaggio, ecco che la percentuale di rinnovabili si riesce a portare al 100%. Esempio, qui (purtroppo non open access, ma potere affidarvi a Sci-Hub): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261915001117

Gli studi che dimostrano la fattiblità tecnica di svariate strategie per la decarbonizzazione totale del sistema energetico/produttivo vanno moltiplicandosi. E’ possibile farlo con la tecnologia odierna, ed è possibile farlo in diversi modi, non c’è un’unica soluzione tecnicamente fattibile, ma ovviamente le varie opzioni differiscono per costo e per il grado di radicalità richiesta in termini di trasformazione del sistema produttivo attuale. Ovvero, non è una cosa tecnicamente banale e semplice, ma la tecnologia per farlo esiste, oggi, adesso: è la volontà di farlo che manca, e da qui l’importanza della lotta al negazionismo e a tutte le altre forme di spostamento del problema (come la “green economy” e le altre varianti già citate qua e là nei commenti).

A proposito della fattibilità tecnica di sistemi 100% rinnovabili, in opposizione alla loro “convenienza” per il sistema economico attuale, suggerisco questo articolo (open access): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032118303307

Bellissimo articolo che avevo invocato dopo aver visto che Capocci si era sorbito questa conferenza da brivido.

Quando ho provato a scrivere sul tema del cosiddetto riscaldamento globale (più correttamente: cambiamento climatico), ho individuato due tipi di ideologie che vengono utilizzate dal mainstream capitalista in rapporto a questo problema: ideologie dell’inazione e ideologie dell’astinenza.

Le ideologie dell’astinenza sono ideologie ecologiste colpevolizzanti verso i proletari. Accusano genericamente la specie umana e mettono l’accento su soluzioni individualiste. Le “tasse verdi” ossia un aumento della tassazione indiretta (regressiva) ne sono un esempio: se vuoi inquinare devi pagare di più, per pagare per i tuoi peccati. Questo tipo di misure ha creato in Francia la rivolta dei gilet gialli, su cui si possono avere varie opinioni ma secondo me ha ragione almeno in una cosa, e cioè nel dire che la crisi ambientale non va scaricata in maniera uniforme su tutti (e quindi soprattutto sulla classe più grande e povera che è quella dei salariati) ma dev’essere pagata dai padroni.

Le ideologie dell’inazione sono quelle che rinviano alle calende greche misure necessarie per salvarci il culo. Ne fanno parte una gran quantità delle pensate dell’ala politica dell’IPCC (l’IPCC secondo me va difeso nelle sue conclusioni scientifiche e criticato con intelligenza nelle sue raccomandazioni politiche, che sono stese da “decisori” che non sono necessariamente scienziati e che sono ovviamente influenzate da concezioni economiche e politiche capitaliste), per esempio il famigerato mercimonio delle indulgenze climatiche, cioè il mercato internazionale delle emissioni, che prova a “prezzare” le emissioni per risolvere il problema con metodi di mercato.

L’ideologia dell’inazione più estremista è quella negazionista, che dice che non bisogna fare proprio nulla perché va tutto benone. Sono ovviamente dei cazzari ma sono cazzari pericolosi. Io credo che giochino un ruolo analogo ai gruppetti fascisti come CasaPound (tra l’altro, se non sbaglio, CasaPound è negazionista climatica per voce del solito falso ingegnere): fanno caciara e fanno da testa d’ariete per posizioni più moderate, così come l’alt-right americana ha aperto la strada a Trump. A proposito, Trump non è proprio negazionista ma flirta col negazionismo e lo usa per difendere posizioni inazioniste.

Credo che dovremmo avere l’astuzia politica di usare a nostro vantaggio i negazionisti, sbugiardando le loro assurdità, la loro ignoranza e i finanziamenti di cui godono da parte dell’industria petrolifera. Costoro infatti possono suscitare più scandalo delle posizioni più blande, che però sono il vero nemico perché ormai il negazionismo è un sottobosco che sa che non tornerà facilmente nel mainstream.

Volevo anche fare un’osservazione su quanto dice Capocci in un commento a proposito del fatto che se non agiamo velocemente la politica dovrà a un dato momento agire con la forza. Su questo sono più che d’accordo: penso che sia già troppo tardi. Qualsiasi intervento efficace potrà solo avvenire in maniera, per così dire, dittatoriale. Si tratta di capire se sarà una dittatura nel senso tradizionale, che magari imporrà a manganellate una sorta di austerity verde (ricordo che l’austerity originale nacque da una crisi petrolifera) ai danni dei ceti popolari, basata sulla restrizione dei consumi, sul contenimento delle masse di profughi climatici, sullo Stato di polizia, ma sul mantenimento della produzione inquinante in forme simili a quelle che hanno causato il disastro.

Oppure sarà una dittatura del proletariato, cioè una forma di democrazia radicale, che esproprierà gli inquinatori, metterà dei divieti forzosi e delle limitazioni drastiche alla “libertà d’impresa”, abolirà con misure d’imperio alcune pratiche suicide come la deforestazione, costringerà la produzione a riformularsi in maniera ecoefficace, fronteggerà le emergenze con dei piani di intervento coraggiosi e draconiani per esempio per abbattere il rischio idrogeologico, per organizzare il salvataggio degli abitanti delle zone sommerse ecc. Mi pare chiaro che tifo per questa seconda ipotesi.

Le contraddizioni fondamentali del capitalismo sono due: proprietà privata dei mezzi di produzione e Stato nazionale. Entrambe sono diventate un ostacolo micidiale alla soluzione della più grande sfida che ha di fronte a sé l’umanità, una sfida che richiede il controllo pubblico sulla produzione e un governo mondiale dell’economia. Socialismo o catastrofe.

Parto dall’esempio della plastica citato da WM1, non è esattamente in topic ma è strettamente correlato (a proposito, grazie per la segnalazione dell’articolo): conosco un po’ il tema e conosco diversi progetti per il recupero e riciclo delle plastiche oceaniche. Tutte cose nate da nobili intenti, magari anche con risvolti sociali virtuosi, ma controproducenti.

Questa è una cosa che ho pubblicamente provato a dire in un’occasione legata al mio lavoro, ma sono stato linciato come disfattista.

Sono controproducenti, perché indirettamente legittimano produttori e progettisti a continuare con l’utilizzo sconsiderato delle plastiche, perché “tanto poi si riciclano”. I produttori danno pure una pacca sulle spalle ai bravi e volonterosi attivisti che si sbattono e con questo fanno un bel green-washing.

Gli attivisti riciclatori fanno quindi il gioco delle multinazionali, ma il dramma che ho potuto constatare è che nella maggioranza dei casi ne sono inconsapevoli. Pensano davvero di cambiare il mondo svuotando il mare col cucchiaino. Non solo, ma il loro esempio “eroico” mobilita masse di applauditori poco informati sul tema, perché dal punto di vista comunicativo sono iniziative belle, che attraggono consensi e pure finanziamenti, sia privati che governativi.

Gli inconsapevoli applauditori hanno quindi l’illusione che le cose stiano già migliorando anche grazie a loro e dunque per loro il problema è già risolto.

Ecco perché, come è già stato detto, il problema va risolto a monte e non a valle. In cima alla catena produttiva.

Non ci servono quindi i santi che ripuliscono il pianeta, tanto meno le “imprese sociali” che lo fanno come green business, ci servono invece i sabotatori.

Qualcuno questa cosa sembrerebbe averla capita.

Recentemente le manifestazioni londinesi del neonato movimento Extinction Rebellion hanno fatto parlare di sé. Ci sono stati scontri e arresti di un certo numero di disobbedienti.

Come ho avuto modo di discutere su twitter, nutro però una serie di dubbi su questo movimento. Posso sbagliarmi, ma sento puzza di marketing. Puzza di “5stelle del clima”.

Innanzitutto protestare “per il clima” in modo generico è come tirare pugni in aria. A cosa serve esattamente? Contro chi si sta protestando? Il programma di Extinction Rebellion è iper-semplice in modo che tutti lo capiscano al volo, e si riduce essenzialmente a tre punti: i governi devono dirci la verità sul global warming, devono ridurre le emissioni di CO2 entro il 2025, devono istituire un organo di controllo popolare.

Per qualsiasi governo queste sono cose facilissime da promettere ed altrettanto facili da non mantenere, o mantenere in modo tale che tutto rimanga come prima “per colpa di qualcun altro”.

E poi siamo sicuri che basti rivolgersi ai governi e non invece al grande capitale che quei governi si è comprato?

Ecco, io in questa cosa ci vedo nella migliore delle ipotesi un nobile tentativo risvegliare coscienze, nella peggiore semplicemente di andare alla ribalta, di piacere al pubblico e di fare del marketing anti-global warming.

In entrambi i casi comunque con l’obiettivo sbagliato. Forse esagero, ma ci vedo semplicemente il braccio operativo della classe “imprenditorial-ecologista” che imperversa da 20 anni a questa parte facendo più danni che altro.

L’ “imprenditoria verde” crede o vuole farci credere che piantando un po’ di alberi nel terzo mondo (cazzi loro se poi non hanno più terra da coltivare) e usando energie rinnovabili per far funzionare l’azienda, si possa cambiare qualcosa. E’ solo un trucco per intercettare una fetta di mercato sensibile a questi temi e guadagnare clienti e fondi europei.

L’impresa che opera in questo modo si lava la coscienza e continua ad utilizzare serenamente lo stesso modello di sviluppo che ha causato e sta causando tutto questo.

Alla fine fa sempre il gioco dei grandi capitali, attribuendo le responsabilità del disastro ai consumatori e ai governi invece che al vero nemico.

Tornado ai sabotatori, non sarò quindi convinto della buona fede di Extinction Rebellion finché non si saranno guadagnati credibilità con azioni e programmi più convincenti.

Naturalmente se qualcuno più informato di me mi farà cambiare questo pregiudizio su di loro, ne sarò ben contento.

Ma ho parlato di loro per arrivare da un’altra parte: qui da noi c’è un altro movimento in lotta (anche) per le stesse cose, che a differenza di Extinction Rebellion è odiato dai media mainstream a da buona parte dell’opinione pubblica.

Il movimento notav, che però lotta in maniera estremamente più diretta ed efficace.

Cosa c’è di più efficace che bloccare il cantiere di un’opera inutile e distruttiva, per dire al mondo che dobbiamo invertire la tendenza? Additando il nemico giusto e nel modo giusto, il messaggio diventa molto più rivelatore.

E infatti i potenti ne hanno paura.

Le azioni dei notav sono concrete e miratissime. Non chiedono di ridurre le emissioni senza proporre il *come*. Lo fanno e mostrano come farlo, partendo dalla concretezza della vita quotidiana. E da dove sennò?

Per fare un parallelismo: serve a poco chiedere la pace nel mondo in maniera astratta, serve invece di più andare a presidiare la base nato vicina a casa o la fabbrica di armi, denunciando chi e come dalle guerre trae enormi profitti.

Questa per me è l’unica strada possibile dal basso, ed è una grande lezione che ci sta dando il movimento notav. Portare il futuro possibile nella realtà dell’oggi, come scriveva Filo Sottile nel suo splendido doppio post.

Detto questo, rimango sempre altalenante tra l’ottimismo delle azioni possibili e il pessimismo frustrato del “tanto non ce la faremo mai”.

Perché lo sviluppo sostenibile di cui tutti si riempiono la bocca è un ossimoro.

Possiamo avere una cosa sola: o lo sviluppo o la sostenibilità.

Le risorse del pianeta sono finite (nel senso di non infinite) e anche se risolvessimo per sempre il problema energia e CO2 con la fusione nucleare come accennava Mauro, il continuo sviluppo della nostra società porterebbe comunque ad un consumo di risorse (ad esempio minerarie) che sono limitate e inquinanti. Per non dire delle risorse idriche, altro argomento che conosco abbastanza bene.

Inquineremo comunque, perché l’inquinamento dei terreni e delle falde non deriva solo dal petrolio usato come carburante e dalla produzione di energia, ma dalle materie prime e loro derivati che utilizziamo per produrre e per vivere secondo gli standard attuali.

Senza contare che il petrolio dovremo comunque continuare ad usarlo, perché se vogliamo mantenere il grado di sviluppo attuale, le plastiche derivate dal petrolio (sia pure tolte dalla faccia della terra quelle sprecate per packaging e paccottiglia varia) restano preziosissime e insostituibili in svariate applicazioni, prime tra tutte i mezzi di trasporto (e in particolar modo se a trazione elettrica).

Ma di esempi se ne possono fare centinaia, a cominciare dai materiali necessari per produrre le apparecchiature elettroniche.

Quindi, sì ok: socialismo o catastrofe.

Ma non basta. Al disastro ci arriveremo lo stesso, anche se possiamo forse arrivarci più lentamente rispetto al passo attuale.

L’unica alternativa sarebbe decrescere, ma non è proprio nelle nostre corde come esseri umani, in pochi lo accetterebbero.

L’isola di Pasqua insegna: il capitalismo non esisteva ancora e il periodo storico era ben lungi dall’avvento dell’antropocene, tuttavia hanno comunque fatto quella fine, perché hanno usato tutte le risorse che avevano, fino all’ultima.

I dinosauri sono vissuti per 150 milioni di anni, noi per adesso solo 4 calcolando anche gli australopitechi. Di certo non arriveremo al quinto.

Però qui mi auto-censuro: sto andando troppo avanti, è ovvio che prima o poi ci estingueremo.

Per chiudere il commento in maniera meno amara, mi richiamo all’ordine.

L’oggi è l’unico campo dove possiamo agire e dove possiamo provare a realizzare il futuro ideale.

Se lo facciamo, almeno i nostri discendenti non potranno accusarci di non averci provato.

E per citare ancora Filo: il valore della lotta è in sé, non c’è un paradiso per quando avremo vinto. Il paradiso è adesso, negli spazi che ritagliamo lottando contro la catastrofe. Anche se non dovessimo riuscire a fermarla.

Posso dire che secondo me posizioni come questa, con tutte le buone intenzioni, aiutano di fatto a non intervenire sulla realtà e quindi finiscono per portare acqua al mulino del grande capitale inquinatore?

Non riesco a vedere come parlare di inevitabile estinzione possa motivare alla lotta. Per fortuna, non è vero: l’estinzione è evitabile e le risorse finite del pianeta possono essere riutilizzate illimitatamente perché siamo investiti da un flusso illimitato di energia solare.

Le risorse potranno essere illimitate grazie all’energia solare solo se impareremo la fotosintesi. O diventiamo Daltanius.

Vedi sopra. C’è un malinteso sul termine “risorse”.

Lo ha ben spiegato WM1: le forze produttive cambiano configurazione e si sviluppano (se tutto va bene!) a prescindere dalla limitatezza delle risorse. Quello che è stato chiamato «estrattivismo» è un modo miope di sviluppare le forze produttive, perché le aggancia alla disponibilità finita di risorse che vengono dissipate. La vita non umana si è sviluppata per miliardi di anni sul pianeta senza funzionare in questo modo, anzi, aggiungendo risorse all’ecosistema (il petrolio deriva da questo surplus di generosità del mondo vegetale preistorico); non c’è motivo per cui la specie senziente che oggi domina il pianeta non possa fare lo stesso.

Dunque le risorse non possono diventare illimitate, le risorse sono limitate ma possono essere usate illimitatamente grazie al fatto che il pianeta non è un sistema isolato ma è investito dal flusso illimitato dell’energia solare. (Il flusso dell’energia solare non è veramente illimitato, ma lo è ai fini pratici, poi tra qualche miliardo di anni penseremo a come sfuggire anche alla morte del Sole.) La fotosintesi l’abbiamo già imparata, sappiamo come funziona e in effetti la usiamo per produrre molte cose, tipo il cibo; i pannelli solari scimmiottano la fotosintesi ma creando direttamente elettricità. Uno dei principî che credo dovrebbero guidare l’economia del futuro è proprio la biomimesi, cioè l’imitazione esplicita dei meccanismi della natura.

Ah, e aggiungo una cosa: del valore della lotta in sé, alla gente comune non importa un fico secco. Alla gente comune importa fermare o mitigare la catastrofe e garantire un futuro ai nostri discendenti. La soddisfazione romantica che proviamo noi militanti durante lotte senza speranza è la cosa più minoritaria che possa esistere.

Scusa la durezza, ma che di fronte a un problema urgente e pressante si reagisca così mi preoccupa un bel po’. Non convinceremo neanche il nostro vicino di casa se ci mettiamo in questo mood.

Però su quest’ultimissimo punto spezzo una lancia a favore di Gabriele perché stava citando il post di Filo dove, a proposito del movimento No Tav, si dice e spiega che la lotta «ha valore in sé» nel senso che produce una comunità di eguali e cooperanti e dunque, nei suoi momenti più alti, prefigura i rapporti soclali futuri.

Nei momenti più alti, il movimento No Tav si è trovato a gestire de facto *l’intera vita* della valle. Nei momenti più alti, un comitato No Tav che si riuniva nel locale presidio era quanto di più simile a un soviet (non nell’accezione che ha in mente Sandal: in quella originaria di consiglio dal basso) si sia visto in Italia dopo gli anni Settanta.

La possibilità del comunismo, dal paleolitico a oggi, è stata ogni volta repressa – nel secolo scorso anche da sedicenti “comunisti” – ma è sempre latente, è sempre sottotraccia, perché l’umano, per dirla con Dante e come confermato e riconfermato persino dalle neuroscienze, è «compagnevole animale». Non nasciamo con la società di classe e l’accumulazione di capitale impiantati nelle sinapsi. Capitalisti si diventa, ma comunisti (e anarchici, perché il comunismo sarà senza forma-stato) si ritorna. Nei momenti alti di una lotta noi vediamo questo, e se noi che lo vediamo non lo segnaliamo a chi fa più fatica, manchiamo al nostro compito.

Forse è troppo criptico il mio riferimento en passant al paleolitico. Ho dato per scontata la conoscenza dei vari passaggi da un modo di produzione all’altro. Alludevo al cosiddetto «comunismo primitivo».

In realtà società comunistiche sembra siano esistite – a lungo, non solo come “lampi” nella storia – anche nel neolitico e in forme miste anche oltre. Se ne desumono esistenza e organizzazione sociale da varie scoperte archeologiche in Asia Minore e nella Valle dell’Indo. Società non più “primitive”, proto-urbane, dove non esisteva divisione in classi – e quindi nemmeno lo stato – e le risorse erano amministrate collettivamente. Si ipotizza che lo stato abbia cominciato a formarsi e imporsi, in seguito a mutamenti nella sfera economica (a loro volta plausibilmente accelerati da cambiamenti climatici), nel III millennio a.C.

Il capitalismo e la società borghese tendono a proiettare le proprie caratteristiche nel passato anche remoto, per “naturalizzarsi” e apparire eterni e quindi immutabili. Questo ha condizionato l’interpretazione di quel che affiorava dagli scavi a partire dal XIX secolo.

Un ottimo e stimolantissimo – ai limiti del perturbante – compendio su questo tema si trova nel n.27 della rivista n+1, aprile 2010, numero monotematico dedicato a «La prima grande rivoluzione. Il passaggio dalle società comunistiche originarie alle società di classe come immagine speculare della transizione futura». → Interamente disponibile qui.

N.B. La prima schermata è dedicata all’esposizione delle premesse teoriche (quel che si intende nella teoria marxista con le espressioni «transizione» e «modo di produzione»), nella seconda si entra nel vivo delle ricostruzioni basate sull’archeologia.

Che vi siano civiltà che col capitalismo hanno nulla a che vedere è certo. Anche in tempi meno recenti del paleolitico. Per esempio le grandi tribù native americane non miravano all’accumulo delle ricchezze, né allo sfruttamento delle risorse (intese sia come alimenti, sia come spazio naturale dove prosperano altre forme di vita), non vi erano classi sociali legate all’aspetto economico.

Non a caso il loro impatto ambientale è stato assolutamente “armonico”. Basti vedere il numero di bisonti americani prima della colonizzazione delle grandi pianure e post.

Non so quanto si possano definire “comunisti” i Sioux o i Comanche, sicuramente sono un esempio di civiltà alternativa al capitalismo che si può citare.

Il problema non è secondo me trovare esempi di alternativa. Sapere che 10mila anni fa, in un mondo completamente diverso, e di fatto con esseri umani per larghi aspetti differenti da noi, ci fossero dei modelli di socialismo reale, a cosa ci serve, nel concreto (aldilà del discorso di demitizzare l’idea di un capitalismo ab ovo)?

I numeri di oggi, la vita di oggi, la tecnologia di oggi ci costringono a parlare di\in una dimensione globale – come è stato sottolineato più volte nel thread. Manco riusciamo a trovare degli accordi a livello europeo, o con altre nazioni “vicine”, figuriamoci se mondialmente prima della catastrofe ci potremo fermare.

Io sono convinto pienamente che siamo già entrati nella fase catastrofica, ma la maggior parte di noi – come abitasse nell’occhio del ciclone – non l’ha capito.

Quando (e se) ci verrà data l’occasione di ripartire dalle macerie, probabilmente i discorsi che qui affrontiamo otterranno l’ascolto di tutti, o quasi tutti.

Non ne faccio una questione di rassegnazione, di pessimismo cosmico, di scetticismo verso l’umana specie.

Difatti il mio pensiero non vuol significare che resteremo con le mani in mano. Ma occorre mettere giù idee, su idee, su idee, su idee che facciano già affidamento ad una nuova concezione dell’umanità, del nostro modo di vivere, e di relazionarci con la natura (e gli altri) basandoci su variabili di cui conosceremo l’entità tra 50, 100, 200 anni. E comprendere profondamente che nella catastrofe già ci siamo.

Posso concordare che l’estinzione sia evitabile, ma bisogna capire quanto questo pensiero sia confortevole.

Tutto quanto è già in corso: siccità, incendi, eventi estremi, uragani dove non s’erano mai visti, l’acqua salata che risale i fiumi, le alluvioni, le migrazioni climatiche. Però, appunto, una catastrofe ha vari gradi. Dire “socialismo o catastrofe” come fa Mauro per me significa lottare dentro la catastrofe – dove ci troviamo già ora, anche se la maggior parte delle persone intorno a noi non vuole pensarci – per contenderle spazi e tempi, cioè per arginarla, mitigarla, cambiarla di segno dove possibile, coglierne alcuni aspetti come opportunità. Alcuni poteri costituiti verranno scossi dalle fondamenta, devono esserci in campo forze sociali e politiche che vedano questa come un’occasione. Le logiche di mercato che oggi sono dominanti potrebbero non esserlo più entro un periodo piuttosto breve. Dobbiamo essere lì con alternative praticabili. Ecc.