Spedizione di Italian Limes sul ghiacciaio del Similaun, quota 3330, 2 aprile 2016. Foto: Studio Folder.

[Italian Limes è un collettivo di architetti, designer e scienziati che lavora sui rapporti tra storia, geografia e cambiamento climatico. Se ne è parlato sul blog di Alpinismo Molotov e alla seconda edizione di Diverso il suo rilievo, la festa galattica di AM (altopiano di Macereto, Monti Sibillini, giugno 2018).

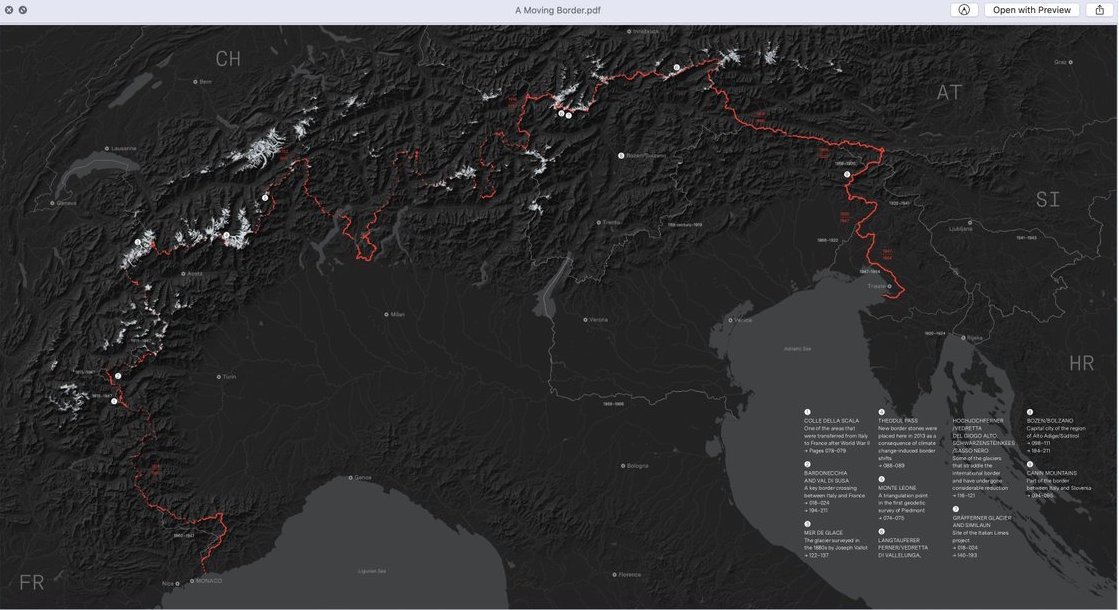

Il progetto eponimo Italian Limes ha gettato luce su una conseguenza del climate change a cui pochissimi pensano: sciogliendo i ghiacciai e spostando gli spartiacque alpini, il riscaldamento globale sta spostando gli stessi confini d’Italia. A conclusione e documentazione di oltre cinque anni di lavoro, è uscito da pochi giorni un libro bellissimo e di grande impatto: A Moving Border: Alpine Cartographies of Climate Change.

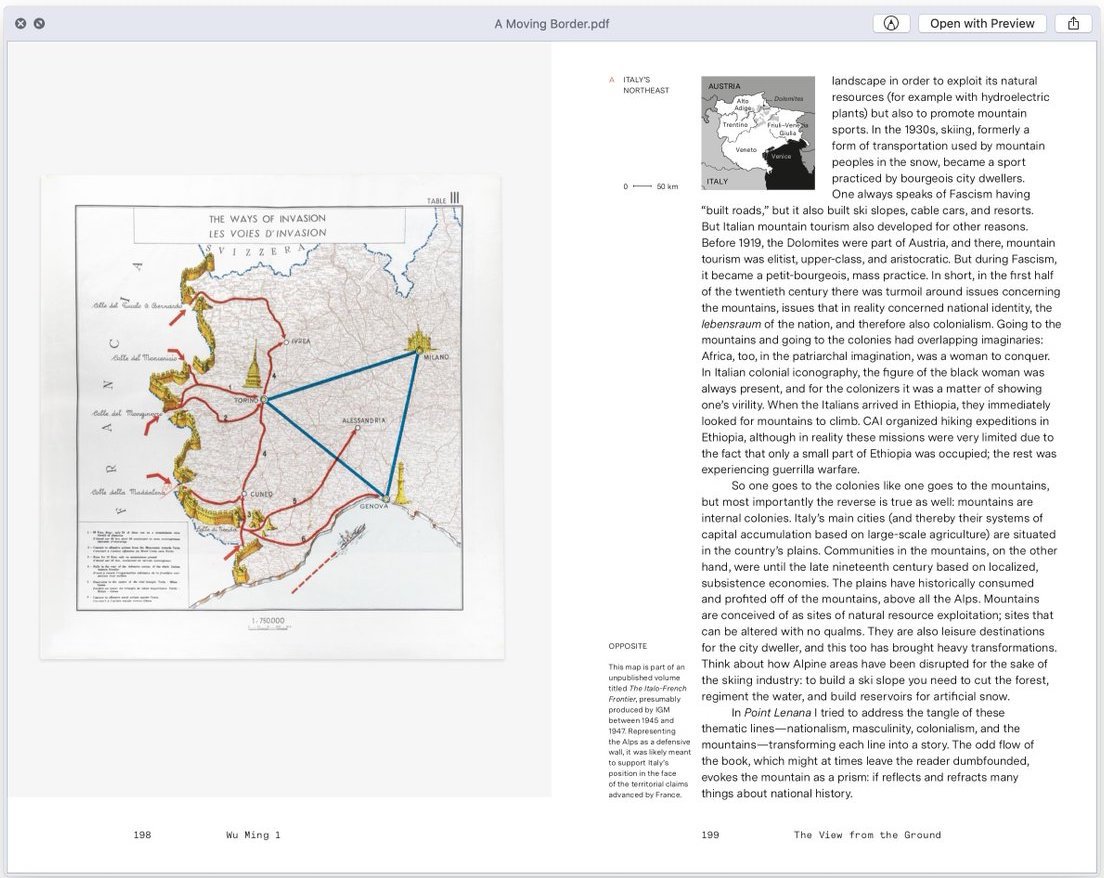

Ricorrendo a un’ampia selezione di documenti provenienti dagli archivi dell’Istituto Geografico Militare e qui pubblicati per la prima volta, gli autori di A Moving Border tracciano una storia visiva dei confini alpini d’Italia, raccontandoli attraverso mappe, architetture, numeri, paesaggi ed ecologie precarie.

Il volume si apre con una prefazione del sociologo e filosofo francese Bruno Latour e include contributi del geografo Stuart Elden , dell’antropologa e storica del territorio Mia Fuller – che nel suo saggio affronta il retaggio dell’imperialismo italiano – e dell’architetta Francesca Hughes.

Pagina dopo pagina, constatiamo che l’idea di «confine naturale» è in realtà il prodotto di una precisa narrazione storica, politica e geografica, e ci si apre davanti agli occhi una verità più ampia: il cambiamento climatico mette in discussione dalle fondamenta l’idea stessa di sovranità territoriale.

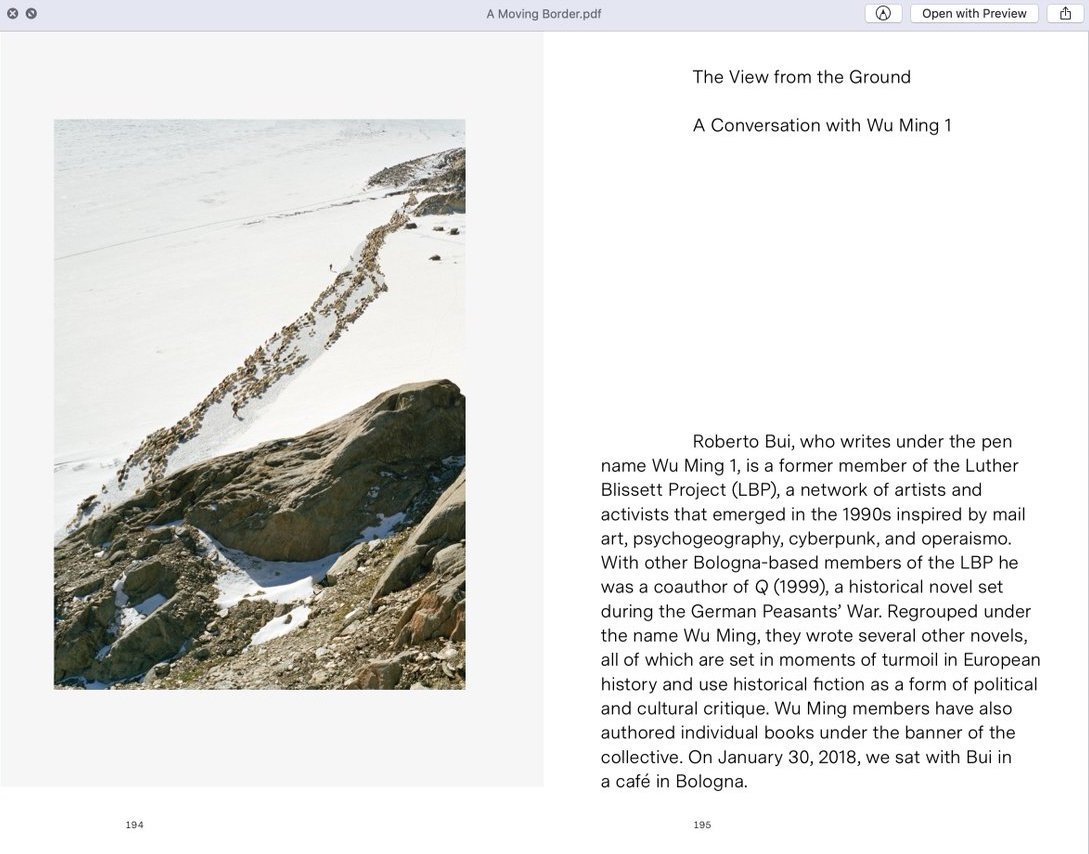

A chiudere il libro, una conversazione con Wu Ming 1 dove si riflette sul rapporto tra scrittura ed esplorazione del territorio, tramite una “carrellata” sul lavoro fatto da Point Lenana in poi. Quella che pubblichiamo è la versione originale in italiano.

Ricordiamo che su questi argomenti – cambiamento climatico, viandanza, oggetti narrativi non-identificati ecc. – proprio stasera Wu Ming 1 terrà una conferenza-performance al Làbas di Bologna: Blues per le terre nuove. Come raccontare il cambiamento climatico: il caso del basso ferrarese / Delta del Po. Evento Facebook qui. Intanto, buona lettura.]

I confini italiani sono stati demarcati tra la metà dell’ottocento e la metà del novecento. Essi coincidono con lo spartiacque alpino per buona parte della loro lunghezza. Lo spartiacque attraversa ghiacciai perenni, molti dei quali si stanno sciogliendo a causa del cambiamento climatico prodotto dall’uomo. Quando i ghiacciai cambiano morfologia lo spartiacque si sposta, e con esso si spostano i confini, che in molti casi non coincidono più con le loro rappresentazioni sulla cartografia ufficiale. Per affrontare il problema, l’Italia, l’Austria e la Svizzera hanno introdotto il concetto di «confine mobile», riconoscendo implicitamente l’instabilità di elementi topografici, come lo spartiacque, che si pensava fossero permanenti.

Il progetto Italian Limes, lanciato nel 2014 da Marco Ferrari e Elisa Pasqual (Studio Folder), si propone di mappare le fluttuazioni della linea di confine dovute al riscaldamento globale. Nel corso di due spedizioni sul Gräfferner/Vedretta della Grava, al confine tra Italia e Austria, un gruppo di architetti, designer, e scienziati ha installato una griglia di sensori in grado di trasmettere la propria posizione ad un pantografo che disegna una mappa delle linea in tempo reale – e di conseguenza sempre diversa. Il progetto è stato presentato alla Biennale di architettura di Venezia nel 2014, e allo ZKM di Karlsruhe nel 2016.

Portando avanti la ricerca, Marco Ferrari, Elisa Pasqual e Andrea Bagnato hanno scritto A Moving Border, recentemente pubblicato da Columbia Books on Architecture and the City. Uno dei capitoli del libro è una conversazione con Wu Ming 1.

⁂

Italian Limes: Vorremmo cominciare parlando dei tuoi tre libri più recenti. Point Lenana (2013) segue la vita di Felice Benuzzi, un funzionario coloniale e autore del best-seller Fuga sul Kenya; Cent’anni a Nordest (2015) è un reportage sulle tracce della Grande Guerra nelle regioni di confine italiane; e Un viaggio che non promettiamo breve (2016) racconta la storia del movimento No TAV. La prima cosa che salta all’occhio, che è il motivo per cui abbiamo pensato di intervistarti, è il fatto che questi tre libri siano accomunati dal parlare delle Alpi…

Wu Ming 1: …e del confine.

IL: Sì. Nei tuoi libri le montagne sono raccontate attraverso due polarità: come spazio di costruzione dell’identità nazionale da un lato, e come spazio di resistenza dall’altro. Qual è quindi la relazione tra Alpi e confine, cioè la relazione tra geografia e politica? Dall’esterno non è necessariamente ovvio che attraverso le Alpi si possa parlare di nazionalismo o di fascismo.

WM1: L’Italia ha un confine di terra quasi completamente montuoso. Già l’esistenza degli stati-nazione e dei relativi confini è un fenomeno molto recente. Che il crinale di una montagna o la linea di displuvio siano identificati con la linea di confine è un’ulteriore novità, risale a pochi secoli fa, al Trattato di Utrecht del 1713. Prima di allora, in genere i confini includevano le montagne, per il semplice motivo che il potere politico le ignorava: non erano considerate importanti, non erano simboli e quindi non potevano essere marcatori di nulla. Soltanto nel XVIII secolo si sviluppa in Europa un interesse per le montagne, e solo alla fine di quel secolo si cominciano a scalare le vette. Convenzionalmente, si data la prima ascensione alpinistica al 1786, prima salita al Monte Bianco.

WM1: L’Italia ha un confine di terra quasi completamente montuoso. Già l’esistenza degli stati-nazione e dei relativi confini è un fenomeno molto recente. Che il crinale di una montagna o la linea di displuvio siano identificati con la linea di confine è un’ulteriore novità, risale a pochi secoli fa, al Trattato di Utrecht del 1713. Prima di allora, in genere i confini includevano le montagne, per il semplice motivo che il potere politico le ignorava: non erano considerate importanti, non erano simboli e quindi non potevano essere marcatori di nulla. Soltanto nel XVIII secolo si sviluppa in Europa un interesse per le montagne, e solo alla fine di quel secolo si cominciano a scalare le vette. Convenzionalmente, si data la prima ascensione alpinistica al 1786, prima salita al Monte Bianco.

Una serie di processi storici ha portato quello stato-nazione che si chiamava Regno d’Italia ad avere il suo confine di terra coincidente con l’arco alpino stesso: di là dalle Alpi ci sono, spostandosi dalle Marittime alle Giulie, la Francia, la Svizzera, l’Austria e quella terra che fino ai primi anni Novanta era parte della Jugoslavia e ora è la Repubblica di Slovenia.

Mentre voi avete lavorato sui confini italo-svizzero e italo-austriaco, io mi sono concentrato sul confine orientale prima e sul confine occidentale poi, spostandomi sagittalmente dalle Giulie alle Cozie. Ho scritto del confine col «mondo slavo» – confine oltremodo mobile, perché legato ai destini dell’imperialismo italiano e del fascismo – e poi del confine con la Francia – o meglio, di una borderland molto peculiare tra Italia e Francia, la Val di Susa, che somiglia ben poco al cliché della valle alpina che noi siamo soliti avere.

Il fatto che sui loro crinali corra il confine nazionale ha sovraccaricato le Alpi di una congerie di significati simbolici, allegorici: sono diventate prima territori da contendere, poi i baluardi della nazione. Quando i confini erano contesi, tra alpinisti austriaci e italiani c’era una gara continua a chi scalava per primo una vetta, anzi, a chi la “conquistava”. L’immaginario nazionalista – e colonialista – è sempre legato al maschilismo, al patriarcato: in italiano la vetta è femmina, come la montagna, e dunque si “conquistano”.

Oggi menzionare le Alpi non fa pensare subito al nazionalismo: la montagna fa venire in mente il turismo, evoca scenari da cartolina, ha a che fare con il sublime o il pittoresco. Questo accade perché interi territori sono stati riconfigurati a questo fine.

Ettore Castiglioni

Soprattutto, per via della cattiva memoria nazionale, è venuto a mancare il nesso, un tempo fortissimo, tra Alpi e fascismo. Il fascismo traeva le proprie origini dal mito della Grande Guerra, che si era combattuta sulle Alpi centro-orientali e orientali, e il nazionalismo “montano” ebbe un ruolo importante nella miscela dell’immaginario fascista. Il regime fascista incentivò la pratica dell’alpinismo, perché per i suoi scopi era perfetta: era una pratica d’ardimento, di cimento virile, e al tempo stesso ribadiva che le Alpi erano nostre. Durante il ventennio l’alpinismo ebbe uno sviluppo molto forte, e si cementò una particolare narrazione dell’andare in montagna, che ritroviamo nella rivista del CAI dell’epoca e in quasi tutti i racconti di ascensione degli alpinisti di allora, tranne di quelli antifascisti come Ettore Castiglioni. La montagna è dove vai a provare te stesso per vedere se sei abbastanza uomo da rappresentare la stirpe italica, è dove vai a piantare il tricolore in vetta, usanza sopravvissuta per decenni anche dopo il fascismo. Non dobbiamo pensare che il modo fascista di andare in montagna sia finito nel 1945: la spedizione al K2 del 1954, con la sua impostazione militare e nazional-patriottica, era ancora pienamente dentro quella temperie. Il primo che contestò apertamente l’usanza di portare sulle vette bandiere nazionali fu Reinhold Messner. «Il mio fazzoletto è la mia bandiera», dichiarò in un’intervista a Lotta Continua.

Il legame tra fascismo e montagna condizionò molto la stessa conformazione del territorio. Già durante la prima guerra mondiale il territorio alpino era stato sconvolto dalla costruzione di infrastrutture militari: ferrate, mulattiere, teleferiche, rifugi… Per la prima volta da quando esisteva, l’alta montagna veniva infrastrutturata, riconfigurata e quindi risemantizzata, perché quando riconfiguri un territorio esso acquisisce nuovi significati. Dopo la guerra, il fascismo continuò l’opera, per motivi di sfruttamento delle risorse (pensiamo alle centrali idroelettriche), ma anche per spingere gli sport di montagna.

Gli anni Trenta sono quelli in cui lo sci, da modo di spostarsi sulla neve delle popolazioni montane, diventa sport praticato dalla borghesia cittadina. Si parla sempre del fascismo che «faceva le strade», ma fece anche piste da sci, seggiovie, stazioni turistiche, rifugi. Il turismo di montagna italiano si sviluppò durante il ventennio, non solo per volontà del regime. Prima del 1919 le Dolomiti erano in Austria, e il turismo di montagna austriaco era una cosa molto d’élite, signorile, aristocratica. Durante il fascismo inizia il processo che ne farà una pratica di massa, piccolo-borghese.

Gli anni Trenta sono quelli in cui lo sci, da modo di spostarsi sulla neve delle popolazioni montane, diventa sport praticato dalla borghesia cittadina. Si parla sempre del fascismo che «faceva le strade», ma fece anche piste da sci, seggiovie, stazioni turistiche, rifugi. Il turismo di montagna italiano si sviluppò durante il ventennio, non solo per volontà del regime. Prima del 1919 le Dolomiti erano in Austria, e il turismo di montagna austriaco era una cosa molto d’élite, signorile, aristocratica. Durante il fascismo inizia il processo che ne farà una pratica di massa, piccolo-borghese.

Insomma, nella prima metà del ventesimo secolo c’è questa temperie, questo vortice di discorsi sulla montagna, discorsi che in realtà riguardano l’identità nazionale, lo «spazio vitale» della nazione, e quindi il colonialismo. L’andare in montagna e l’andare in colonia hanno immaginari sovrapponibili: anche l’Africa è una donna da conquistare. In tutta l’iconografia coloniale c’è sempre la donna nera, e anche lì è una questione di mostrarsi virili. Quando gli italiani arrivano in Etiopia cercano subito montagne da scalare; il CAI organizza spedizioni nell’Etiopia conquistata, molto limitate dal fatto che in realtà l’Etiopia non è conquistata, perché se ne è occupata solo una piccola parte e tutt’intorno c’è la guerriglia.

Dunque si va in colonia come si va in montagna, ma soprattutto viceversa: le montagne sono colonie interne. Con le montagne, soprattutto con le Alpi, la pianura, la città, il capitalismo intrattengono un rapporto coloniale, di occupazione e predazione. La montagna è luogo di sfruttamento delle risorse che può essere manomesso senza remore, ed è luogo di svago per il cittadino, e anche questo ha comportato pesanti manomissioni. Pensiamo a come il territorio montano è stato sconvolto per instaurarvi l’industria dello sci: per fare una pista da sci bisogna piallare le montagne, irreggimentare le acque, costruire bacini ad hoc per l’innevamento artificiale…

In Point Lenana ho cercato di affrontare il groviglio di queste tre linee tematiche – nazionalismo e maschilismo; colonialismo; montagna – trasformando ogni filo in una storia. L’andamento straniante del libro, che a volte può anche lasciare storditi, è dovuto al fatto che la montagna è un prisma: riflette la luce in tante direzioni, e questa rifrazione prismatica rivela tante cose della storia nazionale.

Avevo un sacco di materiali di lavoro che non avevo potuto inserire in Point Lenana, spunti sui quali continuavo a meditare. Il tour di Point Lenana è stato fatto prevalentemente lungo l’arco alpino, e girando continuavo a raccogliere storie. Quelle storie, le mie riflessioni e gli incontri che ho fatto sono diventati un reportage scritto a puntate per Internazionale, Cent’anni a Nordest, che poi ho ulteriormente ampliato ed è divenuto il libro.

Avevo un sacco di materiali di lavoro che non avevo potuto inserire in Point Lenana, spunti sui quali continuavo a meditare. Il tour di Point Lenana è stato fatto prevalentemente lungo l’arco alpino, e girando continuavo a raccogliere storie. Quelle storie, le mie riflessioni e gli incontri che ho fatto sono diventati un reportage scritto a puntate per Internazionale, Cent’anni a Nordest, che poi ho ulteriormente ampliato ed è divenuto il libro.

Cent’anni a Nordest ha una forma più canonica rispetto a Point Lenana, in fondo è un reportage narrativo. La domanda da cui sono partito è: che cos’è il Nordest? Da un punto di vista geografico, il Nordest è composto da Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, ma l’espressione ha anche un significato politico, economico, antropologico… In ogni caso, il Nordest esiste perché c’è stata la prima guerra mondiale. Sono partito da lì: l’Italia non avrebbe quel Nordest se non ci fosse stata la Grande guerra, in seguito alla quale annesse Trentino, Südtirol e Küstenland (più o meno quella che chiamiamo Venezia Giulia). Non a caso in tutto il Nordest c’è oggi una diffusa nostalgia per l’Impero austro-ungarico, una narrazione che scorre sottotraccia ed esprime un rifiuto dello stato-nazione italiano. A volte si pensa che tale sentimento esista solo a Trento, Trieste e Gorizia; in realtà è diffuso anche in Veneto e ogni tanto si manifesta, ha dei picchi, come quando in Veneto era popolarissimo Jörg Haider.

In Italia non si sono fatti i conti con la prima guerra mondiale, o meglio, con tutto quello che la vittoria in quella guerra ha comportato, fascismo incluso. Il centenario della guerra poteva essere un’occasione per riflettere su questi nodi, invece è stato puramente, vuotamente celebrativo. Non si è riflettuto su quanto il Nordest sia stato plasmato dalle contraddizioni risalenti alla vittoria del 1918. C’è un’ignoranza densissima: nel resto d’Italia non si pensa mai alle minoranze nazionali che abbiamo inglobato vincendo la Grande guerra. Molta gente non lo sa nemmeno che in Italia ci sono circa centomila sloveni, o non ragiona sul perché mai si parli tedesco in Alto Adige. Quelle minoranze incarnano contraddizioni scomode e storie ancora laceranti, memorie divise. In Cent’anni a Nordest ho elaborato questo materiale nella forma del diario di viaggio con riflessioni prettamente geografiche, di geografia umana.

A quel punto però avevo già spostato l’attenzione sul confine italo-francese, perché già da tempo seguivo la vicenda No Tav. Ho pensato che il metodo che avevo adottato a Nordest – andare a vedere la singolarità di un territorio – potesse essere fecondo anche a Nordovest. La domanda che prima o poi ci siamo fatti tutti è: «perché proprio in Val di Susa?» Perché in quella valle si è sviluppato un movimento di protesta così forte? Nel caso di altre grandi opere in Italia, come il MOSE, non è successa la stessa cosa. Qual è la peculiarità della Val Susa? C’è qualcosa – siccome ogni storia ha luogo, e la storia avviene nella geografia – che ha a che fare con la conformazione della valle.

A quel punto però avevo già spostato l’attenzione sul confine italo-francese, perché già da tempo seguivo la vicenda No Tav. Ho pensato che il metodo che avevo adottato a Nordest – andare a vedere la singolarità di un territorio – potesse essere fecondo anche a Nordovest. La domanda che prima o poi ci siamo fatti tutti è: «perché proprio in Val di Susa?» Perché in quella valle si è sviluppato un movimento di protesta così forte? Nel caso di altre grandi opere in Italia, come il MOSE, non è successa la stessa cosa. Qual è la peculiarità della Val Susa? C’è qualcosa – siccome ogni storia ha luogo, e la storia avviene nella geografia – che ha a che fare con la conformazione della valle.

Basta guardarla sulla carta, la Val di Susa: è stretta e molto lunga, 90 chilometri; secondo alcuni parte dalla Sacra di S. Michele, secondo altri già da Avigliana, per alcuni addirittura da Alpignano; la verità è che entra in dissolvenza dall’hinterland occidentale torinese. Una valle alpina che comincia nella metropoli, e già questo è strano. Procedendo verso ovest, attraversiamo il fondovalle, zona industrializzata fin dalla metà dell’Ottocento. Una valle alpina di operai, altra rarità. In quei 90 chilometri si avvicendano tanti mondi e sono tutti Val di Susa, seppure diversissimi tra loro: partiamo dalla metropoli, attraversiamo un’area ex-industrializzata, poi andiamo su, e man mano che andiamo su sentiamo cambiare la parlata, perché dal dialetto piemontese si passa al patois occitano, e vediamo sbucare chiese protestanti; arrivi al confine con la Francia sopra i tremila metri, confine che si è spostato più volte, l’ultima dopo la seconda guerra mondiale.

In Val di Susa c’era il valico principale per arrivare in Italia da ovest, lì entrava la Via Francigena, da lì è probabilmente entrato Annibale con gli elefanti, da lì è entrato Napoleone per fare la Campagna d’Italia, da lì è uscito Giulio Cesare per andare a fare le guerre galliche… È una zona di transito, condizionata e plasmata dal transito. Ma cosa vuol dire «transito»? Un tempo chi attraversava la valle lo faceva scambiando qualcosa con la valle: la Via Francigena era punteggiata di luoghi di sosta, locande, mercati, si passava per i villaggi, ed era un viaggio lento. Il viandante lasciava in valle qualcosa di sé, fosse anche solo un ricordo, e si portava dietro qualcosa. La valle reca ancora le tracce di questo. La sua storia deriva dalla sua geografia.

Allora mi sono chiesto: questa storia come entra nella genesi del movimento No Tav? Ho dedicato più di tre anni all’esplorazione del territorio, al lavoro d’archivio, alle interviste, e mi sono dato una risposta: c’entra moltissimo.

IL: Quando abbiamo iniziato a fare ricerca storica sul confine alpino, ci siamo posti una domanda: perché il confine coincide con lo spartiacque? La risposta non è scontata come potrebbe sembrare, perché la scelta della linea spartiacque ha una storia politica ben precisa.

WM1: Prima del 1713 le montagne dell’alta Val Susa erano parte del Delfinato, anche al di qua della linea displuviale che oggi fa da confine. Infatti quella parte di Val Susa aveva più rapporti col Briançonnais e con la Francia che con Torino. Ancora oggi ha caratteristiche che vengono percepite come poco italiane, perché fino al XVIII secolo il confine non era sullo spartiacque, questa è proprio un’invenzione della modernità.

IL: Al Nordest era la stessa cosa, perché il concetto di spartiacque permise agli italiani di rivendicare l’Alto Adige e l’Istria come propri. A partire dal 1900 si costruì una narrazione secondo la quale Alto Adige e Istria erano «naturalmente» italiani, e dovevano solo essere riportati dalla parte giusta. Dopo l’unificazione italiana l’impresa geodetica principale è stata proprio quella di definire lo spartiacque, perché in sé non è così evidente, e poi demarcare i confini di conseguenza. Lavorando nell’archivio dell’Istituto Geografico Militare ci siamo posti il problema di come usare questo materiale cartografico, perché comunque rappresenta un progetto di espansione nazionale.

Questa premessa è per introdurre la questione della risemantizzazione dei segni del passato. Tu in Cent’anni a Nordest, e anche in articoli più recenti, parli molto della necessità di ricontestualizzare i segni fisici del passato fascista – l’architettura, le statue del regime… Cosa fare con questo materiale? È una questione molto calda, soprattutto all’estero; in Italia facciamo fatica ad avere questo tipo di discorso. Si può pensare di ricontestualizzare l’idea, la storia e la cartografia del confine?

WM1: Due cose. Uno, il confine non è una linea ma è una fascia. Lo storico Matteo Melchiorre ha scritto che il confine è «colla e solvente». Non è quella linea che vedi, ma una borderland, una terra di confine che si estende un po’ di qua e un po’ di là. Però è ancora più complicato di così, perché, due, spesso il confine reale – il confine culturale, storico – è da un’altra parte.

WM1: Due cose. Uno, il confine non è una linea ma è una fascia. Lo storico Matteo Melchiorre ha scritto che il confine è «colla e solvente». Non è quella linea che vedi, ma una borderland, una terra di confine che si estende un po’ di qua e un po’ di là. Però è ancora più complicato di così, perché, due, spesso il confine reale – il confine culturale, storico – è da un’altra parte.

Nel caso dell’Alto Adige, che diventò italiano solo nel 1918, questa cosa è evidente. Il confine storico tra mondo mitteleuropeo e mondo mediterraneo non è al Brennero, perché anche Bolzano e Trento sono storicamente mitteleuropa. No, il confine corre molto più giù: nel suo libro La via di Schenèr Melchiorre lo individua con chiarezza, è il confine tra Veneto e Trentino, che un tempo era confine tra la Repubblica di Venezia e l’Impero austroungarico. Oggi è solo un confine regionale, ma fino al 1918 era una falda geopolitica, e di quel che era rimane il fantasma, perché ognuno di questi spostamenti lascia fantasmi, ed evocare quei fantasmi ti fa capire il territorio, la sua storia, come si è evoluto e conformato.

Quindi se noi accettiamo queste due suggestioni – che il confine non è una linea, e che spesso non è dove viene segnato – possiamo rendere tutto molto più fluido e molto più relativo. Questa è la premessa immaginativa, concettuale e narrativa per poter risemantizzare l’idea stessa del confine e i segni del confine.

IL: Perché è importante osservare uno stato a partire dai suoi confini? Si ha una maggiore definizione, o una maggiore rarefazione?

WM1: Sul confine non c’è rarefazione, anzi, è tutto più denso, più netto e più estremo. Il nazionalismo italiano di confine è molto più forte; a Trieste e Bolzano i fascisti sono superfascisti. Ogni fenomeno si manifesta in modo più radicale perché è un territorio di conflitto tra narrazioni, e la mia narrazione deve essere ben tornita, densa, dura per poter essere usata come oggetto contundente contro l’altro.

Partendo dai margini, dalle estremità, la visione è molto più chiara di quella che avresti partendo dal centro. La storia d’Italia la capisci meglio dai confini – da Trieste, da Bolzano, dalla Val Susa. La storia dell’unificazione nazionale, la storia delle guerre, dei confini rinegoziati la capisci dai confini stessi, non la capisci da Roma.

IL: Il concetto di confine mobile, contenuto negli accordi bilaterali tra Italia, Austria e Svizzera, è stata approvato dal Parlamento all’unanimità, con una discussione minima. Anche a livello di dibattito pubblico non è stato assolutamente trattato, e ci siamo chiesti perché sia stato così.

WM1: Di montagna non si parla mai. Se ne parla quando succede una tragedia, quando muore un alpinista, a volte quando c’è un incendio, ma sempre controvoglia – il che è incredibile, vista l’importanza delle montagne nella storia d’Italia, nella vita pubblica. Il mainstream non si cura dei margini. Delle problematiche della montagna non si parla mai, quindi essendo il confine in montagna, viene ghermito da questa rimozione.

IL: Sia nel discorso dei cartografi e dei politici che si occupano dei confini, che in quello di chi propone l’alta velocità, la montagna viene quasi sempre raccontata come marginale o disabitata. Invece per esempio sul ghiacciaio del Similaun, che è ad oltre 3000 m di altitudine, c’è una lunghissima storia di passaggio, di transumanza, che continua ancora oggi. Il confine viene continuamente negoziato dai pastori, i cui diritti di uso esistono da molto più tempo. Una prova è che proprio su quel ghiacciaio è stato trovato il corpo di Ötzi, che risale ad oltre 3000 anni fa. Quindi la montagna diventa una di quelle che Naomi Klein, nel suo libro Una rivoluzione ci salverà, definisce «zone sacrificali». Questo ha senso se uno inizia a pensare alle Alpi come terreno di conquista, come dicevi prima: come in tutte le colonie, il primo passo è rappresentare il territorio come se fosse vuoto.

WM1: Bisogna stare molto attenti alla retorica sul fatto che, per la prima volta nella storia, la maggior parte della popolazione del pianeta vive in città. Sarà anche vero dal punto di vista strettamente statistico, ma perché viene ripetuto così insistentemente? Cosa si vuole implicare? Che bisogna preoccuparsi solo di chi sta in città e ignorare tutti gli altri? Per quanto basata su dati fattuali, è pur sempre una narrazione, perché questo dato può avere molte interpretazioni, mentre viene presentato come se fosse auto-evidente e non necessitasse di alcuna articolazione del discorso. Il rischio è che sia funzionale ad individuare sempre più vasti territori sacrificabili.

Se ci pensate, questo è stato il discorso delle linee ferroviarie ad alta velocità: collegare solo i grandi centri, emarginando tutti i centri intermedi e piccoli – che in Italia vuol dire tantissima gente, perché siamo un paese di piccoli e medi centri. In ogni caso, quella dell’individuo metropolitano non è l’unica forma di vita sul pianeta.

IL: Di questo si sta discutendo anche nell’ambito delle discipline urbanistiche: teorici come Neil Brenner e Rem Koolhaas stanno mettendo in discussione la preponderanza della città nell’immaginario spaziale, e l’uso strumentale di dati come quello che hai citato. Ed effettivamente nel tuo metodo di scrittura c’è una grandissima attenzione allo spazio fisico. Continuerai a lavorare in questa direzione?

WM1: Point Lenana, Cent’anni a Nordest, e Un viaggio che non promettiamo breve formano una sorta di trittico alpino, ma non è un trittico chiuso, il lavoro prosegue. Il metodo che ho affinato nello scrivere questi tre libri lo sto utilizzando per passare a un altro territorio di confine sorprendente, sfuggente, cangiante: quello da cui provengo, il delta del Po. Non si parla più di confini tra stati nazionali, ma di confini tra terra e acqua, tra Emilia e Veneto, tra emerso e sommerso, tra inurbato e vuoto. Il delta del Po è un territorio che non assomiglia a nessun altro in Italia, ha una storia e una conformazione particolarissime e soprattutto è vuoto. Il Basso Ferrarese è l’unico territorio di pianura incluso nella Strategia nazionale per le Aree interne [quelle a rischio di spopolamento, N.d.R.].

Il Delta del Po mostrato nella carta non esisteva prima del 1604 e continua a modificarsi. Clicca per ingrandire.

Quella protuberanza che oggi sulla carta identifichiamo con il delta del Po è di formazione recentissima, è tutto limo e detriti portati dal fiume negli ultimi quattrocento anni, a partire dal Taglio di Porto Viro, la deviazione dell’ultimo tratto del fiume, avvenuta nel 1604. Il profilo della costa è cambiato in maniera drastica, e ci sono centri abitati come Gorino che prima dell’inizio del Novecento non esistevano, perché non esisteva proprio la terra su cui sono costruiti. E anche tutt’intorno al delta ci sono terre nuove. Sono il risultato di quattrocento anni di bonifiche. Terre che erano sommerse sono emerse; dove prima c’erano gigantesche paludi sia di acqua dolce sia di acqua salsa adesso c’è terra, ci sono i campi. C’è tutta una storia conflittuale su come è avvenuta questa bonifica, e poi la riforma agraria, che spiega perché il territorio oggi sia in stato di abbandono.

Potreste chiedervi perché – a parte la motivazione autobiografica – dalle montagne mi sia spostato così in basso. In realtà è una scelta coerente, perché anche il delta del Po è una questione di confini, di margini, di estremità, e in più è una sorta di montagna rovesciata. Ha problematiche simili a quelle montane nonostante sia la pianura più piana che si possa immaginare. Come in montagna, nella zona del delta si fanno già sentire, in modo più netto che altrove, gli effetti del cambiamento climatico: la siccità che a monte fa sparire le sorgenti, a valle abbassa il livello dei fiumi, con una vera e propria inversione del flusso: oggi è l’acqua salata dell’Adriatico a risalire il Po di svariati chilometri. Ed è solo l’inizio: si prevede che in quell’area l’Adriatico, innalzandosi, avrà un’ingressione fino a 30 km nell’entroterra.

IL: Prima hai detto che spesso la storia è conseguenza della geografia. Questa è una questione di cui anche a livello storiografico si discute da tanto tempo, a partire almeno da Fernand Braudel, che per primo parlò del ruolo dell’ambiente nelle vicende umane.

WM1: Non vedo la relazione tra storia e geografia in chiave di determinismo, ma di conflitto. Le contraddizioni che la popolazione di un territorio deve affrontare sono determinate dalla geografia, ma le risposte possibili sono molteplici e variegate: c’è una complessità che non può essere predetta, tantomeno predeterminata, a cui non può essere imposta una chiave di lettura univoca.

Sotto questo aspetto, il delta del Po è la festa della complessità. Mentre la Val di Susa una qualche forma di determinazione più rigida della sua storia l’ha avuta, perché effettivamente c’è derivazione diretta tra la sua forma e quel che vi è successo, nel delta del Po è tutto più sfuggente. Molti fenomeni ed eventi che hanno dato a quel territorio la sua forma sono stati disastri naturali. Ma che cos’è un disastro “naturale”? I disastri naturali – come può essere un’alluvione – spesso hanno concause umane, derivano da un particolare intervento sul territorio, o da una mancata manutenzione del territorio.

Il delta del Po è un territorio costruito in secoli e secoli di interventi. Non solo bonifiche, ma un complessivo governo delle acque, come lo chiamavano gli Estensi. Oggi 4000 chilometri di canali solcano il Basso Ferrarese. Le acque in eccedenza vengono sollevate da 170 impianti idrovori [80 impianti di scolo e 90 dediti all’irrigazione, N.d.R.], che le immettono in canali a un livello più alto che vanno dritti all’Adriatico. È un territorio iper-ingegnerizzato, lì è la storia che determina la geografia, nel senso che il territorio ha quella forma per via del rapporto continuo, conflittuale tra predeterminato naturalmente e manufatto, tra progetto e contingenza. È difficile estrapolarne un determinismo… È un rapporto circolare.

IL: E il conflitto dove entra in gioco?

WM1: Il conflitto è tra umani e ambiente – per domare l’ambiente, perché c’erano povertà e malaria e si volevano rendere le terre coltivabili. Ma è anche conflitto sociale. Ad esempio, le bonifiche del tardo ottocento sono state realizzate in modo speculativo, predatorio – coloniale, ancora una volta – da furfanti che videro l’occasione di accaparrarsi terre sommerse con capitali prevalentemente stranieri. In buona sostanza misero le mani su vasti terreni per instaurarvi il grande latifondo – la moderna, gigantesca impresa agricola. Nel far questo, aggredirono dei beni comuni.

C’è una storia bellissima, la storia di valle Volta, vicino al paese di Massa Fiscaglia. Valle Volta era una palude di acqua dolce, si estendeva per 1700 chilometri quadri ed era un bene comune fin dal medioevo. Da secoli la popolazione di Massa Fiscaglia – 2000 persone all’epoca – viveva grazie a quella valle, con l’economia della canna e della pesca, e nelle zone emerse c’era lo ius pascendi, cioè libertà di pascolo. Intorno al 1870, con un trucco, un possidente locale, tale Pavanelli, riesce a far organizzare un’asta finta, finta nel senso che il tetto minimo è altissimo e quindi può partecipare solo lui, così ottiene il terreno in enfiteusi. Pavanelli cede subito il suo diritto di enfiteusi a un grande predatore latifondista dell’epoca, Girolamo Chizzolini.

C’è una storia bellissima, la storia di valle Volta, vicino al paese di Massa Fiscaglia. Valle Volta era una palude di acqua dolce, si estendeva per 1700 chilometri quadri ed era un bene comune fin dal medioevo. Da secoli la popolazione di Massa Fiscaglia – 2000 persone all’epoca – viveva grazie a quella valle, con l’economia della canna e della pesca, e nelle zone emerse c’era lo ius pascendi, cioè libertà di pascolo. Intorno al 1870, con un trucco, un possidente locale, tale Pavanelli, riesce a far organizzare un’asta finta, finta nel senso che il tetto minimo è altissimo e quindi può partecipare solo lui, così ottiene il terreno in enfiteusi. Pavanelli cede subito il suo diritto di enfiteusi a un grande predatore latifondista dell’epoca, Girolamo Chizzolini.

Chizzolini vuole cominciare la bonifica, ma la popolazione, che vede all’improvviso il proprio bene comune aggredito, ingaggia una lotta senza quartiere. Adiscono le vie legali, ma il tribunale di Ferrara darà loro torto. Nel frattempo, cominciano a presidiare la valle, si scontrano con i carabinieri, occupano gli ingressi della valle per non far passare quelli che portano le pompe idrauliche. E poi quando nulla di tutto questo funziona cominciano a sabotare i macchinari di notte. Alla fine, la bonifica verrà imposta manu militari con la cavalleria schierata a proteggere i lavori.

La valle salmastra di Cannevié – oggi Oasi Cannevié – in comune di Codigoro, lato ferrarese del Delta del Po. Cannevié era parte di un paesaggio vallivo che un tempo includeva anche Valle Volta, pochi chilometri più a ovest. Valle Volta, luogo di feroce «scontro tra modi di produzione», doveva presentarsi più o meno così. Clicca per ingrandire.

Questo per dire che la bonifica – come altre grandi opere – non è parte di un processo neutro, ma è plasmata dai rapporti sociali, di classe, dalle dinamiche del capitalismo. Ogni scelta fatta sul territorio è una scelta di conflitto. C’è un concetto marxiano, lo «scontro tra modi di produzione», e sotto ogni lotta importante si può leggere questo scontro. Nella vicenda di valle Volta ci sono proprio due modi di produzione che si scontrano: il capitalismo agrario moderno, con tutte le sue dinamiche di appropriazione del suolo, e un modo di produzione locale basato sui beni comuni. Sotto la superficie evenemenziale della storia, vedi proprio i due modi di produzione che cozzano. Ogni territorio è pieno di storie così, basta andarle a scavare.

IL: Come potresti descrivere questo metodo di raccontare lo spazio fisico, di scavarlo e di andarlo a mappare o rimappare?

WM1: Si comincia sempre camminando. Noi siamo parte di questa onda di scrittori che negli ultimi anni ha cominciato a riflettere sulla viandanza come strumento conoscitivo. Abbiamo sempre usato questa immagine: andare dove si incontrano l’archivio e la strada. Cercare nell’archivio approfondimenti su quello che vedi camminando, e viceversa. Trovi qualcosa in archivio – tutto può essere archivio, chiaramente: l’archivio lo ricombini tu, non è necessariamente in un luogo – e vai a cercarne conferme camminando. Semplificando al massimo, il metodo è questo.

Adesso sto camminando lungo i canali della bonifica ferrarese. Vado, scelgo un tragitto, fotografo i manufatti, gli elementi tipici, quelli che Eugenio Turri chiamava gli «iconemi» del territorio. Dalle mie parti gli iconemi sono l’architettura legata alla bonifica: il canale, la vasca scolmatrice, la chiavica, la chiusa, l’impianto idrovoro.

IL: Qual è il tuo rapporto con la cartografia, sia in termini di strumento che in termini di creazione? Quali cartografie alternative hai trovato nel tuo rapporto con i movimenti e nello studio del territorio?

WM1: Io parto dalle carte, poi devo trasformare la visione piatta della cartografia in visione sul terreno. La carta serve per poter essere forzata, è la visione apicale, piana, bidimensionale di un territorio che invece io devo esplorare nella sua quadridimensionalità, nelle sue trasformazioni. Non devo vederlo dall’alto, perché dall’alto ogni cosa diventa elemento di una geometria, quindi parte di un pensiero astratto. A me non serve quel pensiero astratto, io devo entrare nel concreto delle trasformazioni vive del territorio. Devo andare a verificare e in qualche modo forzare la visione “mappale” di quel territorio. O meglio, contro-forzare, perché ogni mappa è una forzatura, una riduzione di complessità. A un narratore la complessità serve.

IL: Da dove vengono l’interesse per la strada e quello per i margini? Entrambi connotano fortemente quello che fate come scrittori.

WM1: È una lunga storia. All’epoca del progetto Luther Blissett, ormai più di vent’anni fa, sia a Bologna sia a Roma facevamo «derive psicogeografiche», esploravamo la città. Avevamo una trasmissione, Radio Blissett, che andava in onda tutta la notte. Una volta alla settimana alcuni di noi rimanevano in studio e prendevano le telefonate degli ascoltatori che ci chiedevano di andare in un certo posto. Altri di noi, divisi in pattuglie, andavano sui luoghi, da lì telefonavano in studio e raccontavano cosa vedevano, chi c’’ra, l’atmosfera… Spesso l’ispirazione veniva dalla cronaca: durante la settimana leggevamo la stampa locale, collegavamo sulla carta della città i luoghi dove era successo qualcosa di significativo, poi li visitavamo di notte e li raccontavamo. Si componeva una geografia degli affetti, un reticolo di emozioni, di presentimenti, quelli che hai girando lo spazio urbano di notte.

IL: C’è anche un elemento che ha a che fare con la storia sociale di Bologna, con le lotte e il conflitto sociale?

WM1: Certamente in un’altra città sarebbe stato difficile far nascere e sviluppare il progetto Luther Blissett. Quand’ero appena arrivato a Bologna ed ero matricola all’università, scoppiò il movimento della «Pantera»: tra il 1989 e il 1990 tutte le facoltà universitarie d’Italia furono occupate per protestare contro la legge Ruberti, riforma che apriva la strada alla cosiddetta autonomia universitaria e agli investitori privati negli atenei pubblici. Per i primi tre mesi della mia vita a Bologna non avevo casa, dormivo all’università occupata. C’era un humus forte, una sedimentazione di esperienze politiche e controculturali che risaliva al 1977, a Radio Alice. Erano stati occupati da poco i primi centri sociali, come l’Isola nel Kantiere e la Fabbrica Occupata. Bologna è una città universitaria con gente che affluisce da tutta Italia e non solo; è una città colta, una città di conflitti, con una tradizione operaia, di sinistra, partigiana, che è sfumata via via negli anni ma comunque ha lasciato più segni che altrove. Questo insieme di condizioni ha permesso al nostro progetto di svilupparsi come si è sviluppato.

IL: Ci interessa sapere di più sul passaggio che hai fatto dallo scrivere romanzi storici con il resto dei Wu Ming a questi libri più recenti che possiamo definire, per usare un termine inglese, come narrative non-fiction. C’è un cambiamento nella forma letteraria, e ci chiedevamo quanto questa transizione sia una conseguenza del lavoro che avevi cominciato con i romanzi storici, che contenevano già un’idea di storia alternativa, e quanto invece sia una risposta a delle contingenze politiche recenti che il romanzo non è forse adatto ad affrontare.

WM1: C’è chi sostiene che il romanzo sia adatto ad affrontare tutto. Dipende da cosa s’intende per romanzo, è un concetto molto più sfuggente di quanto sembri. Ad ogni modo, il lavoro che sto facendo – per semplicità definiamolo geografico – si basa sull’esperienza accumulata scrivendo romanzi storici. Deriva anche dalla mia formazione: sono laureato in storia contemporanea, però non ho mai voluto perseguire una carriera accademica, mi sono dato subito alla letteratura.

Come collettivo Wu Ming, il romanzo storico l’abbiamo esplorato in lungo e in largo, finché non abbiamo pensato che le conoscenze acquisite avremmo potuto usarle in altri modi. Il che non vuol dire che non scriveremo più romanzi [infatti nel frattempo è uscito Proletkult e sta per uscire La macchina del vento, N.d.R.]: vuol dire che quel ciclo – il ciclo iniziato con Q – è finito.

Siamo ripartiti dalla constatazione che ogni cosa racconta una storia: tutto il territorio, l’ambiente che abbiamo intorno è pieno di storie. Di fronte a questo, uno può avere uno spaesamento, sentirsi soverchiato, ma se, a forza di scrivere romanzi storici, si è costruito un metodo, allora sa selezionare, sa decidere che cosa raccontare e in quali direzioni muoversi.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

La storia di valle Volta *risuona* in modo incredibile con quella della rivolta ricordata come “Su connottu” scoppiata a Nuoro nel 1868 – e cioè due anni prima dei fatti di Massa Fiscaglia.

Il meccanismo è simile, e ancora più forte l’elemento coloniale, trattandosi dell’isola.

La corona sabauda aveva emesso, quattro decenni prima, il cosiddetto “editto delle chiudende”, ovvero il provvedimento di area “italiana” (in senso lato e coloniale) più simile alle “enclosures”; e via via che veniva applicato i terreni di cui letteralmente si nutrivano gli abitanti dei borghi venivano “chiusi” e cioè privatizzati.

Tra gli anni venti e trenta del XIX secolo Melchiorre Murenu (forse, ci sono dubbi sull’attribuzione) compone i versi dolenti e, ancora oggi, adatti a descrivere l’accomulazione capitalistica per estrazione e sottrazione:

Tancas serradas a muru

Fattas a s’afferra afferra

Si su chelu fit in terra

L’aiant serradu puru

e cioè:

Terreni chiusi da un muro

fatto all’arraffa arraffa;

se il cielo fosse in terra

avreste recintato pure quello

Quell’ “arraffa arraffa” è la spiegazione che il grandissimo Giuseppe Fiori (giornalista, reporter, saggista, biografo di Gramsci…) dà del cosiddetto “codice barbaricino”, il codice non scritto di vendette che (razzisticamente) spiegherebbe la violenza atavica dei sardi.

Fiori, taglio un po’ con l’accetta e vado a memoria di letture antiche, dice: altro che violenza genetica – grazie alle chiudende si è affermata una classe dirigente violenta, che veniva premiata appunto per l'”arraffa arraffa”, e quella violenza ha contaminato tutta la società, facendo prevalere i peggiori.

Tornando a noi, nel 1868 scoppia la rivolta contro la vendita del terreno demaniale a una cordata di ricchi, tra cui i consiglieri comunali che la deliberanoo. La rivolta è propabilmente guidata da una donna, Paschedda Zau.

Così immagina Romano Ruju le parole di Paschedda:

«Io ho delle proposte concrete da fare. Il Comune ha progettato un piano di lottizzazione che va contro gli interessi del popolo. Ebbene, siccome siamo noi il popolo e a noi il piano non piace, sapete che facciamo? Lo distruggiamo, lo facciamo a pezzetti, bruciamo tutti i documenti ed è fatto!»

Romano Ruju è quel tipo di intellettuale che è una felice tipicità degli anni settanta: scrittore, militante e agitatore culturale, occupa luoghi erroneamente considerati “periferia” e rilegge la storia locale scardinandone i luoghi comuni e invece cercandone le possibilità di liberazione. La sua “azione scenica” del 1972 chiamata “Su connottu” era introvabile, e poi è stata con gran merito ripubblicata da Il Maestrale di Nuoro nel 2008.

La rivolta viene spenta con la repressione ma soprattutto con la perseveranza del potere (forse la sua violenza più subdola), fino a quando, anni dopo, la lottizzazione viene “normalizzata” e fatta digerire a tutti.

Wolf, molto bella la storia di Su connottu, non la conoscevo – e nemmeno il lavoro di Romano Ruju. Aggiungo che oltre all’Editto delle chiudende del 1820, nel 1865 il neo-stato italiano promulgò un’altra legge per l’abolizione degli ademprivi (cioè i terreni ad uso comune).

Il collegamento con la Sardegna è fondamentale per capire come l’unificazione sia stata, anche, una gigantesca operazione di trasformazione del territorio italiano, soprattutto al sud. Tutti quei paesaggi che non erano produttivi per il capitalismo agrario (terre comuni, aree umide) furono sistematicamente descritti nel discorso dominante come inutili o persino dannosi, per esempio attraverso la persistenza della teoria miasmatica che attribuiva la malaria alle caratteristiche stesse delle paludi.

In Sardegna la privatizzazione delle terre comportò, oltre alla affermazione di una classe dirigente corrotta, la distruzione delle foreste dell’isola (si parla di almeno il 70% di foreste distrutte nel corso dell’800, cfr. Fiorenzo Caterini). Di conseguenza si ebbe un vero e proprio cambiamento climatico in Sardegna: il clima divenne più arido, i fiumi irregolari, e la malaria peggiorò perché le montagne, senza alberi, assorbivano meno acqua piovana.

Ai primi del ‘900 lo stato usò strumentalmente le precarie condizioni climatiche e sanitarie della Sardegna – falsamente attribuite ad un assetto atemporale piuttosto che alle politiche sciagurate dei decenni precedenti – per giustificare ulteriori interventi infrastrutturali come dighe e bonifiche (iniziate con grandi capitali del nord e successivamente statalizzate).

La rappresentazione delle terre isolane (e del sud in generale) come aride e improduttive andava ovviamente di pari passo con quella della popolazione locale come barbara e violenta – come giustamente scrivi tu. Prima di Fiori, Gramsci stesso nei Quaderni racconta benissimo di come la pseudoscienza lombrosiana (e soprattuto quella dei suoi discepoli Sergi e Niceforo) sia stata funzionale a costruire un’immagina del meridione come “altro”.

Questo per dire che il capitalismo liberista è un agente di trasformazione non solo economica e sociale ma anche ambientale, geologica e climatica – non solo adesso ma per gli ultimi 150 anni.

[…] Abbiamo lavorato molto sugli attacchi ad ambiente e territorio, sull’ecocidio e la crisi climatica. Interventi, reportages, conferenze, workshop, camminate a tema, iniziative della Wu Ming Foundation… e ovviamente libri. Questo macrotema – che è il macrotema – è esplicitamente centrale in diverse nostre opere – la «Tetralogia dei sentieri» di Wu Ming 2, Un viaggio che non promettiamo breve di Wu Ming 1 – e implicitamente alla base di vari altri, incluso il recente Proletkult. Alle conseguenze del surriscaldamento globale è anche dedicato il lavoro in corso di Wu Ming 1, Blues per le terre nuove [Se ne parla in quest’intervista]. […]