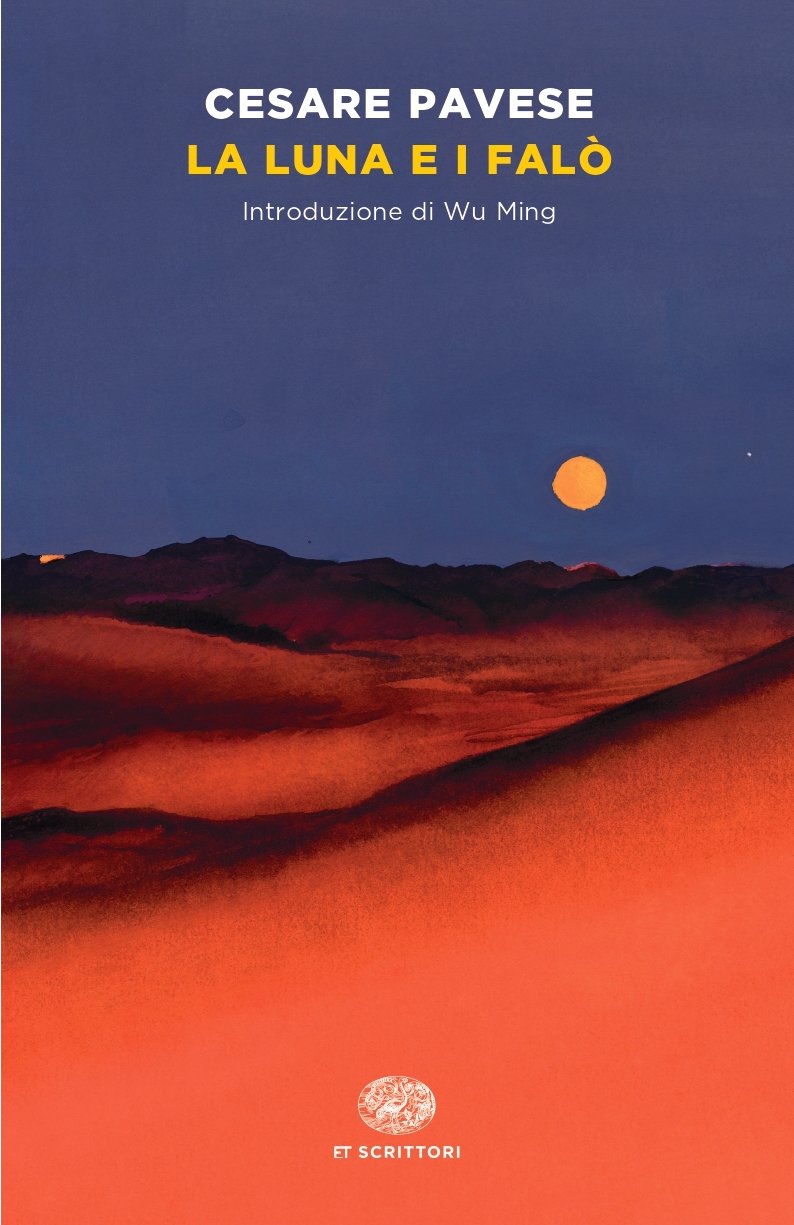

Nel 70esimo anniversario della morte dell’autore, l’Einaudi ripubblica sette libri di Cesare Pavese, con introduzioni scritte da autori italiani contemporanei e copertine disegnate da Manuele Fior.

Tra i titoli che tornano in libreria nella nuova veste c’è La luna e i falò, massimo risultato narrativo di Pavese, romanzo-summa uscito pochi mesi prima del suo suicidio. Un doppio settantennale, dunque.

Quando la casa editrice ci ha chiesto quale romanzo volessimo introdurre, abbiamo subito scelto questo. Dopo avere riletto – e in certi casi letto per la prima volta – l’opera omnia di Pavese negli ultimi mesi del 2019, abbiamo scritto il testo da dicembre a gennaio. L’abbiamo consegnato a febbraio… poi c’è stato quel che sappiamo.

Durante la fase più cupa dell’emergenza coronavirus – che nessuno chiamava ancora «Fase 1» – ai nostri occhi il romanzo si è acceso di nuova luce e ci è parso ancora più attuale. Per questo l’abbiamo incluso tra i testi del reading itinerante del 21 aprile, anniversario della Liberazione di Bologna.

Ora giunge in libreria e – che dire? – il tempismo è perfetto.

Se La peste di Camus è stato il classico da riscoprire durante il lockdown, La luna e i falò è il classico da riscoprire dopo.

È un libro sul cercare un senso al proprio agire, al proprio vivere, al proprio ricordare dopo una violenta cesura, uno strappo, un taglio slabbrato e sporco. Nel romanzo, quel taglio è la guerra civile del ’43-’45, che Anguilla, il protagonista, si è perso. Lui era internato in America. In lockdown, se vogliamo, in un paese lontano, mentre a casa si moriva.

È un libro sulla perdita: perdita di anni, di vite umane, perdita di legami lacerati da scelte di campo opposte, perdita di un mondo coi suoi rituali – che permangono, ma svuotati del loro senso. Anguilla non ha solo perso il mondo di prima: si è perso la sua fine, e deve ricostruirla ex post. Tutto il romanzo è ex post. Anguilla vuole capire cos’è accaduto, ma è l’unico che desidera farlo.

Per questo è anche un libro sulla solitudine. Quella vissuta da Anguilla in America, nei flashback che ogni tanto si impadroniscono del romanzo, e quella che ritrova ovunque, sempre in agguato. Per non soccombervi serve un paese, sì, ma quale ormai? E la copertina di Fior mostra una trasfigurazione delle Langhe o il deserto americano?

Di seguito, proponiamo un estratto dell’introduzione, senza le note a pie’ di pagina. È più o meno l’ultimo quarto del testo. Che si intitola…

⁂

«In quell’anno, dissi, ero ancora in America…»

La luna e i falò, la Resistenza perduta e il riscatto di Cesare Pavese

[…] Nel romanzo la terra rigurgita morti, spoglie di tedeschi e repubblichini giustiziati.

In Paesi tuoi, Pavese aveva scritto che «perdere sangue in campagna deve fare meno effetto [che in città]… pensare uno chinato che perde sangue sulle stoppie sembra più naturale, come all’ammazzatoio.»

Con la guerra civile, l’ammazzatoio non è più stato solo una metafora.

La sola eventualità di trovare cadaveri procura un «soprassalto» a Corrado, il protagonista de La casa in collina: «un tronco secco, un nodo d’erba, una schiena di roccia, mi paiono corpi distesi. Può sempre succedere.»

Poco prima, ha pensato che un morto, anche quando ridotto a «cosa» – «una cosa simile» – è comunque «qualcuno», e con quel qualcuno – anche se nemico – c’è, o almeno dev’esserci, empatia.

Un lustro dopo, i morti che riaffiorano sono ormai parte del ciclo stagionale. Valino dice che ce ne sono ancora tanti, e sembra parli «di andare a funghi, o a fascine».

Pavese oscilla tra i due atteggiamenti, su quei morti non cessa di interrogarsi.

Si è scritto molto sul suo anno e mezzo nella «zona grigia», il suo periodo da «imboscato», quando si smarrì e toccò il fondo, come testimoniato dal cosiddetto «taccuino segreto» del 1942-43. Ancor più si era scritto sul suo cruccio, il suo disagio per non aver preso parte – a differenza di molti suoi amici – alla Resistenza.

Trent’anni fa, la pubblicazione del taccuino segreto suscitò sgomento e polemiche. In quei pochi fogli – tra nichilismo, desiderio di épater e ansie sulla propria virilità – Pavese si mostrava affascinato dalla volontà di potenza nazista, e tentato dal canto di sirene proveniente da Salò.

Uno sbandamento nutrito anche dal senso di colpa: altri morivano ogni giorno a migliaia mentre lui, non arruolabile per l’asma, correggeva bozze e manoscritti.

Sbandamento al quale non seguì nulla di concreto. Pensieri intimi che rimasero tali. E come aveva scritto lui stesso proprio nei famigerati fogli: «La pazzia consiste nel credere eventi dei semplici pensieri.»

Eppure, una volta scoperto, il taccuino segreto spinse a giudizi sommari su un Pavese sotto sotto «fascista», o almeno sull’insincerità delle sue pagine successive su guerra partigiana e antifascismo. Per fretta di dire la propria, si scambiò la tardività della scoperta del taccuino per posteriorità del taccuino stesso, rovesciando la sequenza degli eventi. Anziché pensare che le sue pagine sulla Resistenza avevano annullato i rovelli del taccuino, si pensò l’opposto. Si pretese di trovare il «vero» Pavese del 1945-’50 in un pugno di appunti del 1942-’43.

Come ascoltare un disco al contrario e sentirci messaggi satanici.

Il 17 dicembre 1949 Pavese scrive nel diario (corsivo nostro): «In genere, devi tener presente che negli anni ’43-’44-’45 tu sei rinato nell’isolamento e nella meditazione.»

Rinato. A quegli appunti dal fondo di un crepaccio, che egli stesso ritenne di non aggiungere allo zibaldone, seguirono la guerra civile, il ripensamento, la tragedia, il nuovo inizio, e la rielaborazione di tutto ciò nei romanzi. Il senso di colpa si trasferì dal non aver fatto la guerra fascista al non aver fatto la Resistenza.

Ecco, dunque, il vero significato del titolo Prima che il gallo canti, citazione evangelica che richiama un tradimento consumato – ma, nel suo caso, solo fantasticato – di notte, prima dell’alba. Stefano e Corrado, i protagonisti dei due romanzi del dittico – Il carcere e La casa in collina – tentennano, vacillano, oscillano pericolosamente, e soprattutto vegetano.

E se La casa in collina è l’autocritica di Pavese per le tentazioni documentate nel taccuino segreto, La luna e i falò è il suo fare i conti coi morti di ambo le parti, con quelli che caddero mentre Anguilla era in America – cioè mentre lui, Pavese, correggeva bozze e tentennava e vacillava, indeciso se cadere in tentazione.

Il ritrovamento di corpi è considerato naturale da contadini e avventizi, da chi vive e lavora tra boschi e campi, ma in paese è diverso. In paese l’impronta ai discorsi la danno i piccoli borghesi:

«Cominciarono il dottore, il cassiere, i tre o quattro giovanotti sportivi che pigliavano il vermut al bar […] Poi passò la maestra – una donnetta con gli occhiali, ch’era sorella del segretario e padrona di vigne […]»

La scoperta delle carcasse di due repubblichini innesca una spirale d’odio e revanscismo. Le discussioni del cap. XII, quelle chiacchiere rancorose e anti-antifasciste, quel campionario di diffamazioni della Resistenza, quel dar la colpa ai «comunisti» anche dove non ce n’erano, tutto questo oggi lo conosciamo troppo bene: sono cose che leggiamo ogni giorno sui social, che sentiamo sbraitare nei talk show.

Plausibilmente, La luna e i falò si svolge nell’anno in cui viene scritto, il 1949. Quei discorsi, sintomi di un mancato fare i conti col fascismo e il collaborazionismo, erano già riemersi da tempo.

La conversazione tra Anguilla e Nuto che dà il titolo a La luna e i falò avviene nel capitolo VIII, e ha come tema una cultura intrisa di pensiero magico, cultura i cui residui – negli anni Quaranta ancora per poco – perdurano nel mondo rurale.

Il 27 luglio 1949 Pavese ha scritto nel diario: «La parola che descrive (echeggia) un rito (azione magica) o un fatto dimenticato o misterioso (evocazione) è la sola arte che m’interessa.»

I falò sulle rive del Belbo e ai bordi dei campi sono pire votive per il buon raccolto, sacrifici che si fanno perché «svegliano la terra». È un rito che i langaroli vivono come comunità, ripeterlo rafforza il legame sociale e il rapporto con la terra, quindi per Nuto è parte di un mito genuino, e finché non fa male a nessuno non è «superstizione».

Ma un mito può essere tecnicizzato, cioè usato in modo strumentale, anche per loschi fini, e allora sì diventa superstizione:

«se uno adoperasse la luna e i falò per derubare i contadini e tenerli all’oscuro, allora sarebbe lui l’ignorante e bisognerebbe fucilarlo in piazza.»

La distinzione tra mito genuino e mito tecnicizzato verrà proposta anni dopo dal filologo ungherese Karoly Kéreny (1897-1973), dal cui pensiero prenderà le mosse, distaccandosene, Furio Jesi (1949-1980) , che a sua volta scriverà riflessioni molto acute – e acuminate, e forse eccessive – su Pavese, il mito, la «religione della morte», il sacrificio.

Karoly Kéreny

Mentre scrive La luna e i falò, Pavese ha già pubblicato un’opera di Kéreny nella celebre «Collana viola» – Figlie del sole, 1949 – e un’altra – Miti e misteri – sta per uscire. All’epoca, Kérenyi non ha ancora delineato la sua dicotomia, ma questa è già implicata dalla sua concezione del mito come «testa di orfeo» che continua a cantare millenni dopo la decapitazione. Ascoltandola possiamo ricollegarci ai popoli antichi che un tempo non solo cantavano con essa, ma vivevano seguendo quella musica, facendone esperienza autentica. Il mito era «forma di espressione, di pensiero, di vita». L’uomo antico «viveva per citazioni» e, grazie al mito, si immergeva nel passato «come in una campana di palombaro, per affrontare così, protetto e in pari tempo trasfigurato, il problema del presente. La sua vita ritrovava in questo modo la propria espressione e il proprio senso.»

Stranamente, Kéreny non è mai menzionato ne Il mestiere di vivere, ma il suo pensiero appare in filigrana in diversi appunti, su tutti questo del 30 gennaio 1950: «Fatale è chi realizza in sé un mito autentico in cui crede.»

Per tutta la sua breve vita, Pavese rimpianse l’esperienza dell’infanzia nelle Langhe, arrivando a identificarla con un mito autentico dal quale era stato separato.

Forse nella Resistenza, in quella guerriglia sui monti e nei boschi alla quale non aveva avuto il nerbo di prendere parte, vedeva l’ennesima occasione mancata per ricollegarsi al mito. Un’esperienza panica perduta, di contatto con gli elementi, con la possibilità di morire che ti tiene all’erta, col popolo che agiva.

«In quei giorni sì che s’era fatto qualcosa», dice Nuto. «C’era stata gente di tutte le parti, meridionali, toscani, cittadini, studenti, sfollati, operai».

Quell’esperienza Pavese non l’aveva fatta, ma poteva raccontarla a modo suo, e persino difenderne la memoria, lui che non c’era. Come Anguilla al caffè, quando prende la parola spiazzando tutti – «In quell’anno, dissi, ero ancora in America. (Silenzio).» – e ricorda che era un dovere «darsi alla macchia, fare la guerriglia, aggredire i tedeschi e i fascisti alle spalle».

Nell’impossibilità di tornare «uomo antico», Pavese cercò di essere almeno «uomo fatale», vivendo il mito tramite la letteratura, alla quale si dedicò nella buona e mala sorte, nell’euforia e negli sprofondi della depressione. Sballottato, terribilmente infelice, seguì fino in fondo il proprio destino.

Ma prima di farlo e di scendere nel gorgo, muto, parlò con le voci di Nuto e di Anguilla.

Prima di uccidersi, Pavese ci ha donato La luna e i falò, dove dedica ai partigiani pagine bellissime, tra le più belle mai scritte sulla Resistenza.

Valga come riscatto da ogni dubbio, da ogni smarrimento, da ogni pensiero cattivo.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Segnaliamo la prima medaglietta, ovvero il primo schizzo di bile causato dalla nostra introduzione a La luna e i falò, anzi, dal fatto stesso che l’abbiamo scritta noi :-)

In realtà è un insulto al romanzo – contorsionisticamente definito «antiresistenziale» – nel contesto dell’ennesimo tentativo di torcere la poetica di Pavese verso una chiave interpretativa antipartigiana.

Soprattutto, è l’ennesimo stracco tentativo di “scandalo” da parte di un opinionista ultrareazionario che le ha provate davvero tutte, uno secondo cui nelle scuole non andrebbe insegnata l’evoluzione e l’alfabetizzazione delle donne è stata un danno alla stirpe italica perché le donne che leggono farebbero meno figli. Yawn.

Qui sono interessanti le scelte lessicali, a partire da «microbi». Bisognerebbe pensarci bene prima di fare un simile lapsus calami. Ci è subito venuto in mente quel «loschi bacilli di sinistra» con cui l’ex-SS Albert Maier parlò dei civili uccisi a Marzabotto.

In sé lo schizzetto lascia il tempo che trova, ma fa capire cosa ci attende dietro l’angolo: da settembre le opere di Pavese entrano nel pubblico dominio, e probabilmente ci saranno riedizioni da destra con apparati “critici” che ve li lasciamo immaginare.

A proposito del rimanere “affascinato dalla volontà di potenza nazista, e tentato dal canto di sirene proveniente da Salò”, usate il termine sbandamento. Pavese ha esitato, ha avuto dei dubbi, ha momentaneamente perso il controllo, ma questo non significa nulla, semmai ne esalta la capacità di analisi, la volontà, risolta, di fare i conti con sé stesso. Lo dice nel diario, quando parla di rinascita.

I personaggi come Anguilla partono sconfitti in partenza, col loro cocciuto desiderio di ricostruire, ricordare, fissare le cose importanti, in poche parole, prendere del tempo per capire. Pratica che oggi appare fin troppo ambiziosa, per questo, se posso permettermi, andrei cauto nel fare un parallelismo tra il post guerra e il post covid. Se lì l’ansia era quella di affacciarsi ad un mondo potenzialmente vergine, plasmabile, che poteva davvero essere disegnato con canoni diversi (e in questo “sfruttare” la cesura introdotta dalla guerra), oggi l’ansia è quella di “riprendere”, di tornare a come era prima, di fare finta che tutto sia passato, che il pericolo sia scampato (senza fare alcun tipo di conti con ciò che è stato), indice del fatto che il come era prima ci va bene. E questo sarà forse uno dei lasciti più preoccupanti di questa pandemia.

Troppi anni fa ho letto questo libro, ne ricordo solo l’atmosfera scura, oscillante tra quiete e tempesta, ricordo una sorta di nostalgia che aleggiava, ma, ahimè, nulla più. Un’occasione per una (doverosa) rilettura.

PS cos’è la festa di san X se non la strumentalizzazione del mito contadino?

Ma, appunto, il dopoguerra de La luna e i falò non somiglia quasi per nulla al dopoguerra dell’oleografia, periodo speranzoso in cui il mondo appare «potenzialmente vergine e plasmabile» come se potesse essere «disegnato con canoni diversi sfruttando la cesura introdotta dalla guerra». Nel romanzo una cesura c’è stata, e ha svuotato di corpi e di senso il mondo in cui Anguilla è cresciuto e che (letteralmente) non ritrova più, ma quella cesura non è la Liberazione. Quest’ultima sembra una parentesi già chiusa, e il suo contenuto appare neutralizzato. Lo status quo politico e di classe si è già riaffermato, i borghesi hanno rialzato la cresta per lo scampato pericolo. Ma allora cos’è stata quella cesura? Cos’è successo? Nel 1949 era troppo presto per rispondere, era una domanda avanguardistica. Anche per questo nel romanzo aleggia un’atmosfera di smarrimento e incertezza.

Forse per puro caso, ma anche a me – da quando son costretto a casa più tempo di quanto non fossi abituato a sopportate – è venuta voglia di una (ri)lettura di pagine di resistenza. Più nello specifico a me – leccese trapiantato da qualche anno a torino – è venuta voglia di approfondire e ragionare su scrittori legati alla resistenza e – anche solo parzialmente – con un epicentro torinese.

E così ho scelto Calvino, Fenoglio e Pavese.

Ho cercato di ricostruirmi una minima bibliografia in terra sabauda – ché la mia biblioteca non mi ha seguito – trovando di Calvino l’edizione Meridiana dei “Romanzi e racconti” e di Fenoglio il compendio “Tutti i romanzi” di Einaudi.

Ammetto di essere più in difficoltà su Pavese, un po’ perché il meno conosciuto dei tre per mia parte, un po’ perché – al di là del romanzo oggetto della vostra introduzione, già in mio possesso – ho difficoltà a destreggiarmi tra le varie edizioni della bibliografia pavesiana. Vi sarei grato – se non è fuori luogo chiederlo – se voleste condividere dei suggerimenti bibliografici utili non solo alla lettura delle opere fondamentali dell’autore langarolo, ma anche della sua biografia umana, che trovo così interessante e complessa, problematica e attuale allo stesso tempo.

Grazie

Ema

Per quanto riguarda l’intreccio tra opera e biografia, uno dei sette titoli appena riediti è Il mestiere di vivere, il diario 1935-1950, la cui vicenda editoriale è non meno interessante della vicenda umana che vi è annotata. Per quanto riguarda antifascismo e Resistenza nei libri di Pavese, i romanzi Il carcere, La casa in collina, Il compagno e La luna e i falò, a detta dello stesso autore, compongono un vero e proprio ciclo.

A me è sempre sembrato che tutto quello che poi si è riversato nei romanzi del ’48/’49 fosse già contenuto in forma ermetica in questa poesia del ’45.

E allora noi vili

che amavamo la sera

bisbigliante, le case,

i sentieri sul fiume,

le luci rosse e sporche

di quei luoghi, il dolore

addolcito e taciuto ‒

noi strappammo le mani

dalla viva catena

e tacemmo, ma il cuore

ci sussultò di sangue,

e non fu piú dolcezza,

non fu piú abbandonarsi

al sentiero sul fiume ‒

‒ non piú servi, sapemmo

di essere soli e vivi.

(novembre 1945)

Grazie anche al vostro articolo, sono andato a ripescare dallo scaffale il volume delle “Lettere 1945-1950” di Einaudi, 1966.

Il 14 agosto 1950 (due settimane prima della morte di Pavese) Piero Clamandrei gli scriveva, dopo avere terminato la lettura di “La luna e i falò”:

“Questa è grande arte e poesia vera: di fronte a pagine come queste, dove il dolore della vita è filtrato attraverso la serena contemplazione del ricordo, la polemica sui fini dell’arte e sulle relazioni tra arte e politica non hanno più senso. Gli artisti veri, senza proporselo, toccano sempre le ferite della loro società, l’accento occasionale che prende nel loro tempo la eterna pena dell’uomo: sono del loro tempo e di tutti i tempi”.

Domani sarò in libreria a prendere la nuova edizione della Luna con la vostra prefazione.

Intanto buon cammino sull’Appennino per il 30; i diavoli sulle colline.

Saranno passati ormai quasi quindici anni da quando ho letto per la prima – e fino a ieri unica – volta La luna e i falò, capolavoro assoluto di uno scrittore da me molto amato.

Mi ripromettevo da tempo di riprenderlo in mano e la vostra introduzione è stata l’occasione per farlo.

Ho cominciato ieri a rileggerlo e – oltre a complimentarmi con voi per la bella, puntuale e attualissima lettura – mi ha stupito come ogni pagina, ogni riga, ogni parola di Pavese sia capace di risuonare come un armonico con tutte le corde della vita, da quelle più intime a quelle storiche, sociali e politiche.

È incredibile la capacità che ha ogni passo di illuminare aspetti tanto del passato quanto del presente, tanto del privato quanto del pubblico.

Ho iniziato da poco le Lettere dal carcere di Gramsci (colpevolmente mai lette prima) e mi crea grande meraviglia – pur nella diversità di occasione, forma e stile – ritrovare questo aspetto in entrambe le opere.

Due persone di profondissima caratura intellettuale e umana, anche se con diversissimi caratteri e approcci alla vita. Non riesco a non pensare a Pavese come se fosse un caro amico e compagno (cosa che mi succede con tutte le scrittrici e gli scrittori che amo di più), e per quanto questa sua dolente capacità di scrutare nel reale abbia prodotto capolavori immensi, forse gli avrebbe fatto bene avere un po’ della capacità di Gramsci – di cui parla in alcune lettera a Tatiana – di scovare aspetti divertenti anche nelle cose più difficili e dolore.

“Ma è per questo che uno si stanca e cerca di mettere radici, di farsi terra e paese, perché la sua carne valga e duri qualcosa di più che un comune giro di stagione”.

Nato e cresciuto in un piccolo paese, di quelli dove ci si conosce tutti, ho sempre pensato confusamente e disordinatamente le parole di Pavese, quel farsi terra e paese come necessità per non perdersi, per non fluttuare in balia della vita. Il terrore della solitudine cittadina, che la tua carne non valga e non duri, travolta dalla massa anonima della quale fai parte. Paure provinciali, piccole piccole, povere, che però sono il patrimonio dell’emigrante, del transfuga, dell’estirpato. E Pavese, con un impercettibile tratto di penna, ha dato loro corpo e anima, spiegandomi la differenza tra scrittura e arte.

E ribadisce la sua pennellata poco dopo, quando scrive di quelle “stanze di città dove si affitta, si vive un giorno o degli anni, e poi quando si trasloca restano gusci vuoti, disponibili, morti”. Gusci senza storia, intercambiabili come oggetti usa e getta, non umani.

Aveva scritto Blade Runner 18 anni prima di Dick.