di Wolf Bukowski *

[La prima puntata è qui.]

Nell’ascoltare gli stralci di conversazione che compongono il documentario Oeconomia di Carmen Losmann (2020) si coglierà il ricorrere del sostantivo Schöpfung, e cioè creazione. Si tratta, qui, della creazione ex nihilo del denaro su conti bancari, effettuata mille e mille volte al giorno negli istituti di credito del globo. Essa è a un tempo atto divino, nel suo costituire realtà sonante a partire dal nulla; e atto liturgico, cultuale, celebrato «senza tregua» nel senso indicato da Benjamin nel frammento con cui abbiamo aperto già la prima parte di questa riflessione. Il suo ripetersi, nelle cattedrali dell’alta finanza firmate da archistar, si riflette e anzi si radica nel riproporsi costante, in ogni recesso della società e del pianeta, delle dinamiche estrattive di accumulazione originaria (come peraltro il film esemplifica assai efficacemente). Queste dinamiche sono a loro volta rese possibili, all’inedita e devastante dimensione attuale, dalla tecnologia sviluppata dal capitalismo stesso. E a questa, appunto, veniamo.

Te(cn)ologia del capitalismo

Il capitalismo, per quando già detto, è religione polimorfa: ascesi quanto basta, ma anche godimento, e più di tutto promessa. Questa promessa si manifesta eminentemente, e forse, a pensarci bene, esclusivamente, sotto le specie della sua tecnologia. La città nuova che il capitalismo promette è la città globale delle tecnologie interconnesse: AI, IoT, modificazione genetica, la colonizzazione di Marte… Persino la longevità, quei 120 anni da raggiungere che sarebbero dietro l’angolo. Il capitalismo ci porta l’immortalità nell’immanente, e lo fa tramite le sue tecnologie. Esse sono la sua buona novella. E la sinistra, quella radicale (ché l’altra non ha senso includerla nelle nostre riflessioni: essa è solo triviale tecnica di governo), nella sua gran parte tace ostinatamente sulle tecnologie, e se ne fa dominare anche più di quanto sia socialmente e umanamente necessario, e questo proprio quando tracciare il limite di quel necessario dovrebbe essere il tema politico e culturale più urgente di ogni altro.

Mark Fisher (1968 – 2017)

Dopo averla citata anch’io, come tanti altri, fino all’eccesso, ho meditato una rilettura eterodossa della formula resa celebre da Mark Fisher («it is easier to imagine an end to the world than an end to capitalism»), pur rendendomi conto che ad alcuni, forse a ragione, tale rilettura parrà blasfema. Ma, ecco il punto, se ci è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo potrebbe non essere per errore prospettico o depressione collettiva, ma perché il capitalismo ha predisposto la fine del mondo come sola exit strategy alla propria ipotetica fine. E ciò, al solito, senza intenzione ma semplicemente e oggettivamente innestando la nostra sopravvivenza su una struttura tecnologica che solo il liquido amniotico del capitalismo, e il suo regime di inauditi consumi, può sostenere. Questa fine del capitalismondo non è detto che si avveri storicamente, perché per fortuna il futuro non ha copione scritto in anticipo, ma si è già avverata nel nostro sguardo prospettico e nel nostro immaginario, anche se fatichiamo ad accorgercene: è la passione quasi morbosa della nostra cultura per le distopie a tradirlo, anche prima che emerga alla coscienza. Guardiamo alle distopie perché esse ci illustrino quella fine del mondo di cui nelle tecnologie che ci circondano cogliamo oscuramente l’annuncio.

Trattenimento e parusia

«Paolo di Tarso siede qui e scrive.» Miniatura del IX secolo.

La figura del katechon, ben nota alla teologia politica, s’annuncia nella Seconda Lettera ai Tessalonicesi, attribuita a Paolo. Katechon è ciò o colui che trattiene l’Anticristo; dunque trattiene lo scatenarsi dell’anomia. Ma con ciò stesso impedisce, il katechon, che abbia luogo lo scontro finale tra il bene e il male, e ne emerga, nella promessa cristiana cui Paolo aderisce, la seconda venuta e il regno di dio. Affinché questo si instauri il katechon va, letteralmente, «tolto di mezzo». L’attesa di un tale regno, piaccia o no, è (stata) incistata nella prospettiva escatologica delle lotte umanissime e terrene in cui ci riconosciamo – quelle di socialisti, comunisti e anarchici. Senza tale promessa nessuno avrebbe messo in gioco la propria vita. Poi possiamo calarla e declinarla, la promessa, nella classe operaia, tra i subalterni, i colonizzati eccetera. Ma è la promessa a muovere gli animi, e, oserei dire, solo la promessa: non certo «programmi e azioni concrete» (vedi oltre) e neppure la sofferenza del presente. «Se stanno così male, perché non si ribellano?», domandano alcuni, riferendosi ai più sventurati ed espropriati del pianeta. Semplice: perché non è l’oppressione a muoverci verso l’altrove, ma è la fede in quell’altrove a darci la forza di strappare via la nostra carne dai ricatti dell’oppressione, a farci superare la paura delle macerie.

Ora: in tutte le concrezioni storiche convivono probabilmente elementi di matrice catecontica con elementi di rottura; e questo è forse ineluttabile nel dinamismo della vicenda umana. Ma la sinistra radicale di oggi è quasi interamente identificata con il trattenimento; e la chiesa cattolica lo è altrettanto. Francesco è il non plus ultra del trattenimento, proprio perché immette elementi di buonsenso di sinistra in un sistema che non vede l’ora di accoglierli e che lo farà, ma solo retoricamente. I clienti della maggiore catena italiana di supermercati, a cui è stato consegnato alla cassa l’house organ del mese di novembre, hanno ricevuto la notizia che l’enciclica recente chiama «in causa la responsabilità di tutti per correggere eccessi e storture della società in cui viviamo»; e durante la lettura hanno appreso che «Francesco osa là dove non osa più nessuno e critica il capitalismo finanziario e il modo in cui i beni comuni della Terra […] sono stati e sono ancora usati». Non credo sia necessario, in questa sede, evidenziare che l’indicare il feticcio del «capitalismo finanziario» sia solo un modo per distogliere lo sguardo dal capitalismo come sistema (peraltro impensabile senza finanza); e come lo slogan dei «beni comuni» sia lieve come un palloncino gonfio d’elio. Non interpreto qui, sia chiaro, Bergoglio attraverso la Coop, ma cerco di evidenziare come il suo buonsenso di sinistra sia impotente di fronte alla capacità mimetica, propagandistica e persuasiva del capitalismo.

La supplenza papale

Cosa manca a quel buonsenso per dargli forza? Manca, come è ovvio, l’essenziale, ovvero una teoria che contempli l’abbattimento del capitalismo. Scrive Augusto Illuminati a proposito del riformismo del Papa, nel conferirgli honoris causa il titolo di «zecca come noi»:

«accontentiamoci e non pretendiamo di misurarci con grandi sistemi teorici – cosa del resto cui abbiamo rinunciato anche nella valutazione delle forze politiche di sinistra, di cui andiamo a vedere i programmi e le azioni concrete, senza indagare troppo sulle abborracciate teorie che ne sarebbero cornice e presupposto».

Il culto di «programmi e […] azioni concrete» mi pare, in realtà, più che altro il frutto dell’aziendalismo soluzionista che dai Novanta ha permeato la politica dei partiti (che non rappresentano più nessuno, ma si impegnano a convincere alcuni cittadini di ceto medio di avere un programma di sinistra, quando persino non solo, sardinescamente, contro le destre). Ma qui il problema è un altro: la rinuncia a un sistema teorico non è forse, essa stessa, il più insidioso dei sistemi teorici? Non è forse il ribaltarsi in ideologia secolare debole di quella che è la forza teologica del capitalismo, ovvero il non avere dogmi se non quello, chiarissimo e irrinunciabile, della propria onnipervasività e del proprio conservarsi? La teoria della rinuncia alla teoria non potrà mai nulla contro la prevaricazione sistemica del capitalismo, perché questa procede di ricatto in ricatto forte del suo unico dogma, e in ogni singola occasione troverà perfettamente il modo per dimostrare che questa volta è indispensabile fare così, ovvero dispiegare il profitto, poi la prossima facciamo come dice il Papa, promesso giurin giurello. A meno di non pensare fallacemente, come già ipotizzato in precedenza, che in mancanza d’altro, in mancanza cioè di una vera antitesi sociale, si possa immaginare il virus come antitesi del capitalismo, e siccome il capitalismo s’è fermato per il virus, almeno un po’, e quindi ha fatto come dice il Papa e dunque c’è la prova che si può fare, lo costringeremo a fermarsi ancora. Peccato solo che la sagoma di un tale capitalismo, quello che si sarebbe fermato per il virus, è ritagliata sul cartamodello dei sogni, e lascia fuori quasi tutto, ovvero il capitalismo vincente delle piattaforme e della logistica e della sorveglianza che col virus convive e prospera, e non teme in alcun modo un prossima pandemia.

Il Papa fa il suo lavoro, e lo fa bene, anche se vale la pena di ricordare, non foss’altro per diletto storico, ciò che scrisse Gramsci del tempo di Pio XI, e cioè che quando la «lotta contro il modernismo aveva squilibrato troppo a destra il cattolicismo, occorre[va] nuovamente “incentrarlo” nei gesuiti, cioè dargli una forma politica duttile, senza irrigidimenti dottrinali, una grande libertà di manovra ecc.», e dunque v’è tradizione, come sempre da quelle parti, in tutte le apparenti novità di oggi; nondimeno, ciò detto e verificato, il cardinale Krajewski che riattacca la luce a Spin Time emoziona anche me, perché la solidarietà, che Oltretevere chiamano carità, è scintilla del regno a venire; ma il lavoro della sinistra radicale dovrebbe essere altro, ovvero organizzare la distruzione dei palazzi del capitale, per fare spazio al regno nell’accezione nostra, immanente, comunista e libertaria. O almeno, al minimo sindacale, il lavoro della sinistra radicale dovrebbe essere il darsi una teoria in grado di ipotizzarla, tale distruzione, senza esserne atterriti. La supplenza della chiesa alla sinistra radicale è una sciagura, ma ci si può pur convivere; più grave se dalla sinistra radicale si guarda a quella sciagura con compiacimento.

La redenzione automatizzata

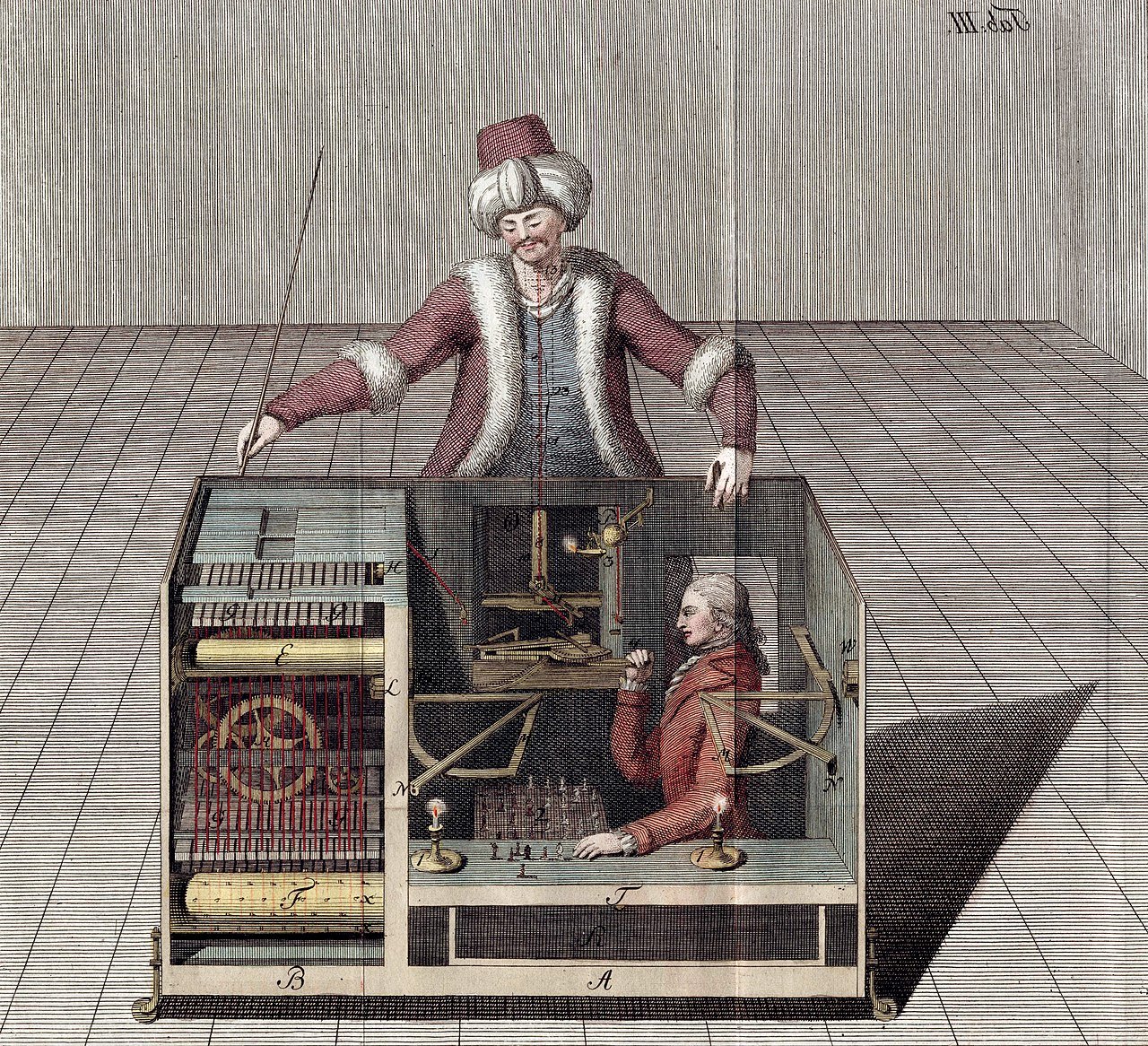

Se tutto dunque è volto al trattenimento, donde verrà la trasformazione? Se tutto è volto al trattenimento che ne è di quella «debole forza messianica» conferita in dote a ogni generazione dalle precedenti, e che la nostra sembra interamente dilapidare? Benjamin apre le sue Tesi di filosofia della storia con un’immagine buffa, quasi da baraccone: quella dell’automa in veste da turco, con una pipa in bocca, «costruito in modo tale da rispondere, ad ogni mossa di un giocatore di scacchi, con una contromossa che gli assicurava la vittoria». A vincere, per mezzo del fantoccio, è il materialismo storico; ma a muoverne le mani sulla scacchiera, da una postazione nascosta e per mezzo di fili, c’è la teologia, che «com’è noto, è piccola e brutta, e […] non deve farsi scorgere da nessuno». Tra le «cose rozze e materiali», dunque, che animano la lotta di classe, e «quelle più fini e spirituali», compresa la promessa di un’«umanità redenta», corre dunque un nesso, un filo nascosto, non solo ineludibile, ma fecondo.

Esiste però una possibilità ulteriore rispetto al trattenimento, ed è quella che la sinistra radicale aderisca alla prospettiva di una redenzione che provenga dalle macchine. Essa appare diretta ed esplicita nell’accelerazionismo, che si ripromette, con toni talvolta anche naïf, di «togliere di mezzo» ogni resistenza catecontica all’avvento di una piena automazione; ma in modo obliquo quella prospettiva plasma anche altre posizioni della sinistra più o meno radicale, posizioni che poi nella prassi quotidiana sono moderate e di trattenimento. Si tratta, in entrambi i casi, di costruzioni astratte – qui la loro debolezza – edificate a partire da dati di fatto reali, e in questo invece la loro forza e appeal. Si potrà così, per esempio, sostenere che il capitalismo produca una fittizia scarsità di beni per renderli appetibili, il che è vero, ma finendo poi per dimenticare il reale della scarsità delle risorse (la limitatezza del pianeta); oppure si argomenterà che è la cooperazione sociale a generare gli avanzamenti tecnologici, di nuovo una verità, ma trascurando il fatto che i più sofisticati strumenti sono concepiti solo nel e per il regime capitalista, di cui recano l’impronta digitale e l’ergonomia; si contemplerà giustamente, ancora, la necessità dell’ozio e del godimento in una società futura emancipata dal profitto, ma lo si farà permanendo compiaciuti in un immaginario consumistico, come nel puerile Falc (Fully Automated Luxury Communism). Nulla impedisce a tali traiettorie teoriche di manifestarsi, nel qui e ora, come pieno trattenimento: il lavoro sporco e dialettico della salvezza è infatti affidato alle macchine.

In questo panorama non c’è una forza che diriga le mosse dell’automa in veste da turco in direzione di un’«umanità redenta». E questo non solo per la nostra sconfitta storica, ma perché per una parte sostanziosa del pensiero della sinistra (radicale, ma anche liberal) la dimensione umana di quella redenzione, diciamo la bambina, viene gettata via con l’acqua sporca degli abusi in cui era coinvolto, come complice, il concetto di natura umana. Non più condotto da quell’aspirazione, l’automa in veste da turco si muta nel Turco Meccanico di Amazon; le sue mosse sono orientate dal profitto e alimentate da schiere di lavoratori polverizzati, ognuno dinanzi al suo schermo solitario, il cui lavoro vivo ha la prospettiva del kamikaze: quello di diventare ben presto lavoro morto e mutarsi (diventando eterno?) in algoritmo macchinico. Eppure anche qui, nonostante tutto, il materialismo storico fa il suo lavoro. Ma quella che traspare in controluce è un’escatologia triste e inorganica.

_

* Wolf Bukowski scrive su Giap, Jacobin Italia e Internazionale. È autore per Alegre di La danza delle mozzarelle: Slow Food, Eataly Coop e la loro narrazione (2015), La santa crociata del porco (2017) e La buona educazione degli oppressi: piccola storia del decoro (2019). Nel 2020 dell’emergenza Covid ha scritto per Giap l’articolo in due puntate La viralità del decoro. Controllo e autocontrollo sociale ai tempi del Covid-19 e Max Headroom-19. Il sogno del «distanziamento sociale» permanente nella propaganda post-coronavirus.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Mi permetto, perché l’autore è citato nella prima parte di questo post e perché è un testo che aiuta a leggere l’oggi anche se si riferisce ad altro, di suggerire la lettura di “Ebola e le forme” (Manifestolibri, 2016). Che i negazionisti di oggi di fronte al Covid19 non abbiano a che fare con quelli della Guinea Forestale di fronte all’ebola è tanto vero quanto bisogna riconoscere a entrambi il medesimo movimento umano contro qualcosa che ti sta schiacciando inesorabilmente. Forse il gioco di prestigio del sistema è davvero quello di far sparire l’alternativa, cancellando l’orizzonte della promessa di una parusia, e costringerci a reagire negando il reale o rassegnandoci passivamente ad esso, negazionisti o fatalisti.

In appendice alle “Tesi sul concetto di storia”, il nostro Benjamin sostiene: “Marx dice che le rivoluzioni sono le locomotive della storia universale. Ma forse le cose stanno in modo del tutto diverso. Forse le rivoluzioni sono il ricorso al freno di emergenza da parte del genere umano in viaggio su questo treno”. Possiamo leggere la sinistra che trattiene come il tentativo di tirare un freno di emergenza? Eppure, mi domando, è sufficiente tirare il freno d’emergenza? Non sarebbe più opportuno pensare un doppio movimento? Da una parte freno e dall’altra creazione di vie di fuga? In questo senso, “la debole forza messianica” potrebbe costituire la capacità di immaginarsi giù dal treno, per intraprendere nuove e inesplorate strade? Mi sembra che il solo movimento di trattenimento (o frenata) non possa da solo fermare il treno, che l’incapacità di immaginare vie di fuga costituisca la ragione dello stallo o la cieca corsa verso il baratro.

Magari la “sinistra che trattiene” volesse davvero tirare il freno d’emergenza del treno capitalista e fermarne la corsa. Spesso la sua azione catecontica è ben più ridotta: mentre il treno va dove deve andare, si trattengono i controllori dallo sparare a chi non ha il biglietto. Quello che chiami doppio movimento, altri lo inquadrerebbe nei termini di una fase destituente e di una costituente – o del darsi insieme di entrambe. Certo la questione è centrale e per tornare alla teologia, non è un caso che i monaci cristiani, nati come anacoreti, o eremiti, o asceti e stiliti che rifiutavano la mondanità e se ne stavano da soli (monaco viene appunto da “monos”), a un certo punto abbiano cominciato a riunirsi in comunità, in cenobi e monasteri, dove attraverso una regola di vita comune opponevano al mondo rifiutato un altro modo di stare insieme, ispirato al Vangelo, cioè a quel Regno dei Cieli che è “già e non ancora”, o al famoso passaggio degli Atti degli Apostoli, dove le prime comunità cristiane vengono descritte così: “Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano le proprietà e i beni, e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno.”

Perché la rivoluzione/freno funzioni, e agisca nella storia, è necessario, prima, che il freno alla rivoluzione sia dissolto… E la sinistra di trattenimento è un potente freno all’uso del freno/rivoluzione. Mi piace l’immagine usata da WM2: la sinistra di trattenimento impedisce che si spari a chi non ha il biglietto, e quindi (aggiungo) fa una cosa vera e nobile e anche utile. Il problema è che quell’impedire-che-si-spari non è più l’annuncio di qualcosa d’altro, non contiene più la promessa a chi non ha il biglietto di prendere il controllo del treno e della sua velocità e direzione, ma si esaurisce e, ineluttabilmente, finisce per compiacersi (perché così accade…) di quello che ha fatto: nobile, santo… e catastroficamente insufficiente.

Anche a me l’immagine evocata da WM2 piace molto e mi sembra descriva bene la situazione. A pensarci bene la frenata di emergenza più che un movimento è un’inevitabile effetto della rivoluzione e il doppio movimento, alla fine, è uno solo (o centomila?) e si riduce a quel movimento destituente di cui, a mio parere, vi è traccia anche in Benjamin. In “Per la critica della violenza”, il nostro autore cerca di uscire dalla dialettica “violenza che pone il diritto” e “violenza che lo conserva”, per tratteggiare il movimento di una violenza “pura” o “rivoluzionaria” che si colloca in una zona di estraneità al diritto e, per certi versi, lo destituisce. Che la sinistra a furia di trattenere non riesca più a immaginare neanche un “al di fuori” o un “al di là”? Per questo apprezzo molto il riferimento di Wolf a Fisher sulla fine del mondo e, benché abusato, è da lì che bisogna partire.

Mi chiedo se il problema non stia, stringi stringi, nella discreta cocciutaggine della sinistra radicale (per come l’ho conosciuta e vissuta io, almeno) a non accettare che la sua radicalità poggia su delle fondamenta strettamente etico-morali, quasi come se fosse un’ingenuità di cui vergognarsi. Perché ok la teoria, ma continuo ad avere l’impressione che la teoria sia stata presa troppo spesso non solo come un modo per ingranare le aspirazioni trasformative di origine etico-morale in una base oggettiva di analisi, ma per negare la natura etico-morale dello “scandalo” che le ispira sin dall’inizio: lo scandalo della miseria, della povertà su vasta scala che inizia ad essere “vista” in quanto tale proprio nel momento in cui la logica di mercato inizia a mangiarsi la società pezzo dopo pezzo.

Il dibattito a sinistra, ultimamente, è come un sistema operativo andato in crash. Se volessimo provare a rintracciare un “punto di ripristino”, ripartire da lì non potrebbe essere, quanto meno, un inizio?

Interessante la riflessione sul carattere ambiguo del katechon come forza che trattiene e che differisce insieme. La sinistra catturata nella cattiva immanenza della fede nello sviluppo e del progresso tecnologico è certamente sintomo della religione capitalistica (così come della teologia politica dei vincitori), così come lo è l’attrazione di massa per distopie che bloccano sul nascere immaginari alternativi facendoli precipitare nel più nero disincanto del “non c’è più nulla da fare”. Che questo disincanto sia a sua volta un incantamento da far saltare con nuovi strumenti della critica, secondo me proprio su questo si gioca la scommessa del secolo. Infatti ciò che più mi angoscia di questa fase (sperando che non sia un’epoca) è la sua dogmaticità, su cui la critica sembra proprio non riuscire a fare più presa. Forse ciò è anche responsabilità della critica stessa, soprattutto di quella che si è auto-ridotta a libero gioco autoreferenziale sempre decentrato, senza soggetto, e che lascia poi completamente l’oggetto all’azione indisturbata della manipolazione capitalistica.

Nell’«attrazione di massa per [le] distopie» e nel «precipitare nel più nero disincanto del “non c’è più nulla da fare» convergono elementi culturali tutt’altro che trascurabili.

Nell’attrazione per le distopie, come provo a dire già nel post, c’è un sentimento di disagio, insomma c’è la faccia oscura di quell’eccitazione palpabile (forse la sola che sia riconoscibile sui visi dei contemporanei, illuminata pallidamente e dal basso dallo schermo dello smart), eccitazione nei confronti dell’inorganico digitale che pervade la nostra società. Ad accompagnare poi l’attrazione/terrore non c’è solo il nero disincanto che dici, ma anche una sorta di sospiro di sollievo: «no, non siamo ancora a quel punto, le cose non sono ancora così tanto precipitate», eccetera.

Sono entrambe emozioni sincere, che andrebbero indagate, ma che invece incontrano sulla loro strada solo la più odiosa ironia postmoderna, il «facciamoci una risata, il mondo è finito». Nel rapporto torbido tra sinistra con pretese di radicalità e hipsterismo c’è anche questa maledetta ironia, fatta di meme, di scritte sui muri sottilmente depoliticizzate, di adesione sciatta ai vezzi della controcultura-messa-a-reddito etc. Il trattenimento è anche questa sua declinazione ironica, ed è anche non ascoltare le voci del disagio verso la trasformazione integrale dei rapporti sociali in rapporti mediati da macchine.

Sì, questa critica di ironia, postironia, metaironia è necessaria, e su Giap torno spesso a leggerla volentieri. L’ironia è una forma di pusillanimità borghese (già evidenziata nel Constant di “Conquista e usurpazione”, e chissà da quanti altri che ignoro) e certamente ha una funzione – katechonica? – di differimento ad indefinitum dell’appuntamento con la realtà e le sue contraddizioni. È un espediente dell’Antikeimenos, il segno di una disperazione reale. È il ghigno degli “ultimi uomini”. Forse non è un caso se la satira in Italia diventa una moda proprio negli anni del riflusso, della privatizzazione delle coscienze (Il Male è pubblicato tra il 1978-1982).

L’attrazione di massa per le distopie da un lato spiega, e dall’altro limita, la frase di Mark Fisher sulla maggiore facilità di immaginare la fine del mondo rispetto a quella del capitalismo. La spiega e la limita perché indica che il nostro concetto di “fine del mondo” si riduce a una distopia, in molti casi presa in prestito da un qualche b-movie hollywoodiano. In realtà, non ci è difficile immaginare l’estinzione del genere umano, che già è altra cosa dalla “fine del mondo”. Ma se poi con “fine del mondo” intendiamo un’apocalisse alla Giovanni di Patmos, una profezia, allora col cavolo che ci è tanto facile immaginarla. La frase di Fisher ci convince perché con “immaginare la fine del capitalismo” in realtà intendiamo “immaginare quel che verrà dopo”. E allora sì che è difficile farlo. Ma allora lo stesso metro va applicato alla “fine del mondo”: è altrettanto difficile immaginare cosa verrà dopo. L’Apocalisse. Se invece intendiamo “la fine e basta”, allora è facile immaginare la fine del mondo, ma è facile anche immaginare la fine del capitalismo, come sono finite mille altre civiltà.

Mi chiedo se la “rinascita psichedelica” (di Vita & Co. per Quodlibet) possa aiutarci a rintracciare la nostra “debole forza messianica”. Un argomento di cui Vanni Santoni, Gianluca Didino e altri stanno scrivendo.

Non che l’assunzione di acidi o “droghe” debba essere la risposta, anzi – ma piuttosto se le prassi ascrivibili alle esperienze psichedeliche possano contribuire alla creazione di apparati teorico-pratici, piuttosto che rimettere tutto in mano ai nostri debitori (conscio che le controculture lisergiche passate hanno materialmente reso possibile l’IoT, l’AI e l’attuale economia delle piattaforme, della logistica e della sorveglianza).

Due considerazioni:

1) forse sì o almeno vale la pena di provarci. A mio sentire Piero Cipriano è forse l’interprete che preferisco che si sta muovendo nel campo degli stati non ordinari di coscienza. Parlo di esplorazione di quei territori non fine a se stessa, dove invece l’aspetto ricreativo (che non condanno, ci mancherebbe) si trasforma in in-trattenimento, cioè permette di tollerare senza sfidare gli schemi del presente. Mi viene in mente la moda del microdosing: in parte con la finalità di diventare “migliori esempi di noi stessi” ma anche “più produttivi e creativi” quindi messi meglio per essere sfruttati.

2) l’unico “nano nel turco” preso in considerazione è la visione cattolica. Ok che viviamo in un contesto dove quello è di fatto l’orizzonte preponderante, ma mi chiedo se e come allargare le considerazioni fatte in questo bel pezzo a una dimensione meno euro-centrica, chiedendosi se se dentro il turco ci fosse, ad esempio, un monaco tibetano.

Occhio ché tutto quello che viene scritto tra virgolette caporali singole (< >) è interpretato da WordPress come comando html e quindi scompare.

Sugli stati alterati lascio ad altri che ne sappiano di più un eventuale approfondimento, io sono digiuno.

Sul punto 2, invece: nei testi di Benjamin i riferimenti teologici sono eminentemente ebraici, e tutta la questione messianica è, nella sua visione, da ricondurre lì (WB era amico di Gershom Scholem, che a sua volta è stato studioso di Sabbatai Zevi, ovvero del fenomeno messianico più ingombrante della storia ebraica – a parte, ehm, quello che ha dato vita a un’eresia dal successo bimillenario…).

Il katéchon, invece, certo che nasce su un testo cristiano, probabilmente anche legato a occasioni e situazioni particolari della comunità di Salonicco visitata da Paolo, ma è figura in qualche modo universale, che spiega anche situazioni in cui il conflitto è di idee e non necessariamente di fede, o di istanze sovrannaturali.

Per esempio, per tornare all’ebraismo, esiste il concetto di «Tiqqun ‘olam», che ha che fare con la «riparazione» (del mondo) , che è legato sì ai testi di quella religione, ma che ha una dimensione altrettanto universale.

Il fatto che io consideri «universali» concetti legati a queste due religioni così centrali per la vicenda europea è ovvio che sa di euro-centrismo, ma questi sono gli strumenti di cui dispongo, e che pure maneggio in modo inadeguato. Condivido l’invito a indagare cosa avrebbe detto, a proposito di temi universali, questo ipotetico monaco tibetano, ma non ne ho idea, e così mi tocca fare con quello che ho.

E poi la «nostra» cultura, con la sua idea di infinito progresso, è colpevole di gran parte dei guai in cui ci troviamo; quindi usarne invece la parte autoriflessiva per, quantomeno, provare a illuminarli (i guai) mi pare comunque una buona idea.

Sul punto 2) mi chiedo se e quanto sarebbe interessante indagare anche a rovescio: nel Turco del cristianesimo, a un certo punto agisce il nano del movimento operaio. Consideriamo un certo modo “politico” di declinare il Discorso della Montagna, e poi la teologia della liberazione, la dottrina sociale della Chiesa, fino a Gesù Divino Operaio in quanto figlio di falegname: mi chiedo quanto (non se) tutto ciò sia il frutto del confronto con il comunismo storico, della necessità di replicare a quell’esperienza andando a cercare nel Vangelo gli strumenti e le parole per risponderle sullo stesso piano. Ci sono studi articolati su questo?

Premetto: intervengo con molta prudenza, perché a Benjamin ho dedicato qualcosa come 15 anni di lavoro (2 libri e un tot di saggi), e il mio rapporto con lui è quello dell’ex-tossico che rischia di ricascarci. E anche perché avrei bisogno, avessi tempo, di rileggere più volte, con calma, il tuo scritto. Però sul rapporto Benjamin-mistica ebraica qualcosa devo dire, perché su questa congiunzione sono state costruite letture che hanno fatto di Benjamin uno scrittore di profezie per le osterie dell’avvenire (o, dio non voglia, di testi per i reading di Enrico Montesano).

E dunque: 1. Benjamin era amico (cosa significasse amico, e in che modo questa amicizia si specchiasse in quella con Brecht, meriterebbe un post a se stante) di Scholem, che ha scritto una monumentale monografia su Sabbatai Zevi, ok. Però è pacifico che B. quel tomone *non* lo ha letto (men che meno, tanto vale dirlo subito, il saggio su S.Z. e Jacob Frank). Quello che Benjamin ha letto è un primo articolo degli anni Trenta di Scholem su S.Z., che gli ha messo (sempre che fosse sincero) una pulce nell’orecchio: però dal quaderno in cui annotava le sue letture, e dalle schede di lavoro del libro (o forse dei due libri) su Parigi e Baudelaire non risulta che abbia approfondito l’argomento. 2. Benjamin cosa sapeva *davvero* della Kabbalah? Meno di quel che si pensa, dal momento che non conosceva l’ebraico, e chissà se è mai stato interessato a impararlo, visto che ne ha sempre posposto lo studio.

3. Di fatto, dello Zohar B. conosceva solo il primo capitolo, nella traduzione in tedesco di Scholem: davvero poco. Per di più, in un’attenta lettura (che ho fatto) della traduzione, non emerge alcuno dei termini-chiave dell’ultimo Benjamin che possa aver trovato origine in quella traduzione; l’unico anello di congiunzione è il termine “erfüllung”, il compimento-riempente (=il tempo pieno/riempito di Jetzeit): che però era già presente nel “Dramma barocco”, e che proviene probabilmente dal tedesco con cui Lutero traduce la plenitudo temporis evangelica. 4. Resta poi che, al di là di B., i rapporti fra teologia e materialismo sono molto spinosi. Perché un conto è dire che dentro la macchina materialistica agisce ancora una forma mentale teologica, o costruire straordinarie costellazioni concettuali, come fa B.; altro è dare un valore predittivo all’assunto X perché è pronunciato dal mistico/teologo Y. Per capirci: quando il cattolico nazista (vale sempre ricordarlo) Schmitt scrive che le categorie politiche della modernità sono concetti teologici secolarizzati, intende dire che quei concetti, sotto mentite spoglie, sono ancora all’opera, e può dirlo perché, da cattolico, crede che siano enti reali e non costruzioni mentali o reificazioni. Il che per un marxista (e Benjamin, con buona pace di Scholem, lo era) evidentemente non va bene: Benjamin, per esemplificare il nesso fra teologia e materialismo, si annota la famosa analogia di Marx fra la merce e i ghiribizzi della teologia. Resta che i concetti teologici richiedono che ci si creda, cioè che si creda che sono il reale, per fede: il che rende problematica la loro vigenza, se non come modello esplicativo delle costruzioni mentali con cui si legge il reale. Ciò, lo dico con la sofferenza di chi trova un limite nel “suo” autore, porta al fatto che dire che “il capitalismo non morirà di morte naturale” è un’affermazione di fede, che però non dice nulla su chi sarà l’assassino, e in che modo ciò avvverrà: ovvero, quale prassi dobbiamo intraprendere perché succeda.

Girolamo, ovviamente non c’è nulla da aggiungere alle tue precisazioni e solo da scusarmi per il pressapochismo, anche se la mia risposta era volta solo a confutare l’idea che si trattasse di «visione cattolica», e sul resto non mi azzardo oltre per evitare di dire altre imprecisioni (che ostinatamente continuo a pensare non inficino per la sostanza di quanto detto).

Dopodiché dissento totalmente dalla tua conclusione: le istanze teologiche sono vigenti ben oltre la fede, o per meglio dire la fede, sotto mentite spoglie, si ripresenta ovunque e di continuo, e impone istanze teologiche. Il problema è che noi spesso «crediamo siano il reale», anche senza aver fatto la scelta di crederci come a una religione. Come ho provato a dire per esempio, l’accelerazionismo è una religione, con tutta una sua sbilenca escatologia eccetera.

Provo a dirtelo meglio, perché io concordo con la conclusione tua che dissente da me (ma come dice un mio amico che conosce Benjamin meglio di me, una volta ero schizo, ma adesso siamo guariti). Con un lessico che non è proprio il mio, ma così ci si capisce meglio, credere che certe istanze siano il reale (tipo l’accelerazionismo, o la fede nel progresso) è una forma di alienazione. La teologia di cui scrive Benjamin dovrebbe invece avere una funzione positiva, dovrebbe muovere la macchina materialistica verso la liberazione: ma per farlo *deve* essere reale, non *essere creduta* reale. Se il tempo pieno e compiuto è la reintegrazione della Shekhinah, ne consegue che la Shekhinah, e tutto il suo correlato (la rottura dell’unità originaria, le Sefiroth, ecc.) esiste davvero? Che non è solo un’allegoria? Spesso, a chi esaltava la collisione del piano materialistico su quello teologico in Benjamin, ho fatto questa domanda, e quasi mai ho avuto una risposta accettabile. Il fatto è che quello che ci ha lasciato Benjamin, cioè un lavoro poderoso, ma poco più che impostato, che per di più avrebbe dovuto chiarire le Tesi, essendo queste concepite non come testo esoterico, ma come introduzione metodologica al libro sui Passages, non solo non lo chiarisce, ma non ci dice se Benjamin lo aveva chiaro nella sua testa. Il che non toglie che, come pochi altri, Benjamin sia un autore la cui lettura sposta in avanti certi confini (lo vedi che ci ricasco, e sono qui a chiederti una dose in cambio del mio giubbotto in pelle come un vecchio junkie?).

Grazie di nuovo. Non avrai purtroppo in cambio, neppure questa volta, una «risposta accettabile», e anzi certamente sarà sotto gli standard delle precedenti; eppure in quello che mettiamo nella tensione, nell’attesa, nello slancio, anche verso istanze farlocche, c’è tanto il «reale» quanto il «credere reale»; o almeno quest’ultimo diviene la promessa di un costituirsi del reale.

Questo è semplicemente il punto, secondo me: quelle istanze agiscono nella storia come reali anche se sono solo credute reali. La felicità del consumo è forse reale, o è una delle promesse più costantemente e programmaticamente disattese che si siano mai viste nella storia? Ebbene: proprio quella diventa una solida realtà con cui ci tocca fare i conti, nonostante sia falsa, tradita in principio, oltre che essere l’apoteosi della reificazione.

A questo, e per questo mi serviva lo sguardo della teologia. Della promessa della presenza, della parusia, o di quello che ci pare, mi pare centrale il punto della «promessa», più che dell’esito. Anche perché, appunto, è sulla «promessa» che il capitalismo ha catturato il mondo.

Giro, a me interesserebbe molto leggere tue riflessioni sul contenuto dell’articolo di Wolf. Che, ovviamente, non è un pezzo su Benjamin e il misticismo ebraico, ma un pezzo che, prendendo spunto (anche) da alcune potenti immagini proposte da Benjamin, passa in rassegna diverse illusioni coltivate dalla sinistra “radicale” negli ultimi mesi e anni, e alcuni vezzi.

L’idea che il virus potesse “fare” la critica pratica al capitalismo che – almeno da noi – i movimenti stentavano a mettere in campo.

L’idea che dallo stareincasa e dalle chiusure e rinunce potessero nascere una nuova ascesi e una nuova cura.

L’idea – molto coltivata a Roma e a Bologna, forse non a caso la prima e la seconda città dello stato pontificio – che il papa sia tout court un compagno di strada e che fare distinguo o precisazioni teoriche su questo sia inutile.

Le illusioni catecontiche e quelle accelerazioniste, che secondo me in realtà si presentano sempre insieme, in varie misture.

L’accelerazionismo è fuffa verbale e memetica che non si traduce in nessuna prassi reale, e anzi, come fa notare Wolf in un commento, con la solita post-ironia contribuisce a tenere a distanza un anticapitalismo concreto e dunque è parte del “trattenere”.

Di contro, c’è molto accelerazionismo implicito tra i “catecontici” della cura che hanno immediatamente aderito, senza la minima critica, allo stareincasa indiscriminato, dicendo che il nostro stareincasa avrebbe accelerato le contraddizioni ecc.

Roberto, io non ho molto da aggiungere a questo elenco di proposizioni, nel senso che formulate così (e immagino tu stia citando alal lettera) le condivido. Il fatto è che per mia scelta rispetto a questo ordine del discorso, anche in ragione del fatto che è stato prevalentemente social, dove io non sono, io ho scelto di scartare di lato, di dedicare il mio tempo a ripensare, studiare, imparare, senza alcuna concessione all’ascesi (e nelel cose che ho scritto Foucault c’è, giusto per puntualizzare). Anche perché, come sai bene, ho lavorato e lavoro come un disgraziato nel movimento della/sulla scuola, e il poco tempo che resta, strappato a forza alla quotidianità, devo centellinarlo. Qualcosa di quello cui mi sono dedicato dovrebbe, catastrofe dell’editoria permettendo, venire alla luce presto, ne riparleremo.

Vabbe’, nemmeno noi stiamo sui social, e pure noi lavoriamo come dei disgraziati :-)))

Però un certo lezzo ci è comunque arrivato alle nari, pure perché certe posizioni sono state espresse col condimento di ingiurie e calunnie nei confronti dei Sottoscritti, e quindi volonterosi uistolblòuer ce le giravano :-D

Ma al di là di quest’ultimo aspetto… folkloristico, diversi di questi equivoci vengono da più lontano, non cominciano certo col Covid.

Aggiungo una cosa che invece mi preme dire, su papa Francesco, rispetto al quale io passo per un elogiatore. Il che, in parte, è vero. Credo che ci sia un enorme fraintendimento del *suo* ordine del discorso nel ruolo di acritica supplenza che gli si attribuisce. Quello dell’attuale papa (ma lo stesso accadde, e ricordo bene alcune dichiarazioni in tal senso, con Wojtyla) è un discorso che si muove non sul piano del reale, ma su quello del simbolico: il che spiega la sensazione che dica molto e faccia poco. Per la chiesa cattolica il simbolico viene prima del reale, e per modificare questo bisogna prima modificare l’ordine simbolico. Ovviamente io non sono d’accordo, ma capisco bene il senso del suo procedere: diciamo che lo considero alla stregua di alcuni amici lacaniani dai quali, nel confronto, imparo molto, pur continuando a non condividere il pensiero di Lacan (che cmq non è quello all’acqua di rose che di moda oggi nel maistream). Per me il piano simbolico non precede il reale, ma non per questo è privo di importanza: e invece ho l’impressione che, a parte alcuni lacaniani e un certo femminismo, il discorso sul simbolico si sia molto impoverito “a sinistra”. Non so neanche se Bergoglio sia un compagno di strada, perché mi sembra di muovermi su una strada parallela, con coincidente né convergente, con la sua. Che poi molte delle cose che scrive e dice io le condivida, senza dimenticare che le ragioni di fondo sono e restano diverse (io non sono neanche cristiano), per me non è un problema: lo aveva già detto don Milani nella lettera al suo allievo comunista, che quando avremo sfondato il cancello della vila e occupato le case dei signori, lì ci divideremo. Il problema è semmai perché le condivida più di tanta roba che viene “dalle mie parti”, ma tant’è… Ciò detto, quello che ho pensato di Bergoglio il giorno della messa solitaria in piazza San Pietro l’ho scritto qui, volutamente in uno spazio “minore”: https://www.estense.com/?p=847614

Ho sempre elogiato il movimento No Tav per come ha saputo rimettere in gioco il sostrato cattolico della cultura di sinistra valsusina. Lo hanno fatto in modo radicale, con una continua mediazione al rialzo per mezzo della pratiche di lotta, oltre il mutualismo stesso, verso un’idea di autogestione generalizzata. I cattolici No Tav non hanno esitato a contestare sonoramente il loro vescovo, una volta durante una funzione gli hanno consegnato davanti a tutti un cesto pieno di lacrimogeni.

Ovviamente, quando il papa ha emesso l’enciclica «Laudato si’», i cattolici No Tav l’hanno subito incorporata nel loro materiale d’agitazione. E va benissimo.

Ma in Valsusa stiamo parlando di azione diretta, autorganizzazione, autonomia di un movimento plurale che ha al proprio interno anarchici e cattolici (per dire il binomio che più colpisce: in una delle edizioni di Alta Felicità la FAI e i Cattolici per la vita della valle condividevano lo stand!)

Dunque siamo lontanissimi dalla «supplenza papale» a cui si accennava. Scenario in cui una sinistra “di movimento” logorata dall’autoreferenzialità, dalla zizzania, dall’aver seguito vicoli ciechi teorici, dal lungo abuso di gergalità convolute, all’improvviso vede che un papa dice in modo semplice cose “di sinistra” e allora sente palpitare in petto l’antico cuore di ex-chierichetto, e allora flirta con il papismo senza però interrogarsi davvero sul proprio logorio, sui propri vezzi, sulla propria autoreferenzialità.

Sul punto 2) io e la mia “cana” sognavamo che il monaco tibetano e il buon senso di sinistra convergente da oriente del Dalai Lama possano essere ben sussunti in una ruota karmica che ci lasci re- incarnare nel corrispettivo tetramorfico :-).

A parte l’o.t. demenziale: ringrazio l’ autore per questa erudita e militante opinione, l’apostasia che precede la parusia necessita di un profondo esame dei propri condizionamenti sociali e scientifici; in aggiunta, sono certo che la prassi psichedelica di cui si fà menzione nei commenti intercori, costituisca il fertile terreno per una katarsis individuale e collettiva.

My 2 cents: l’esperienza psichedelica sarebbe utile per provare ad andare “oltre” (il capitalismo in questo caso) e ad avviare un processo agnostico essenziale per contrastare un culto religioso a carattere esclusivista. Parlo al condizonale perchè non credo sia una strada oggettivamente percorribile se non, come è stato fino ad oggi, underground. Tra l’altro il mercato ha già da tempo investito su quest’idea di portare la psichedelia nel mainstream, costruendogli però prima intorno dei bei recinti istituzionali (https://compasspathways.com/).

Comunque, «a square high is still a square», per dire che non è la sostanza psico-attiva ma l’attegiamento dell’indviduo e il contesto nel quale ci si ritrova che determineranno la qualità e il carattere dell’esperienza psichedelica o “viaggio”. Il capitalismo è talmente pervasivo che temo abbia ormai assoggettato ogni nicchia. Per esempio: il cosmo, nella fantasia di quasi tutti, non rappresenta più quel “luogo originario”, metafisico e fantasmagorico, di potenziale trasformazione immaginato da un A. C. Clarke ma è divenuto il regno di personaggi come E. Musk, “territorio” di colonizzazione tecnologica del capitale, precluso all’esplorazione fine a se stessa.

Anzitutto grazie a WB per questo articolo. Tocca molti argomenti su cui mi son trovato anch’io a riflettere negli ultimi mesi, ed è un’ottima occasione per mettere in ordine (e in discussione) i pensieri.

In questi giorni sto leggendo “La grande livellatrice” di W. Scheidel: un saggio che affronta il tema della disuguaglianza nel corso della storia umana nella prospettiva della cosiddetta storia quantitativa. Il libro è molto documentato e secondo me vale la lettura, ma presenta una caterva di problemi concettuali. Il più importante sta proprio nel modo in cui viene declinato l’assunto di fondo, che può essere riassunto così: a comprimere in modo significativo le disuguaglianze, nel corso della storia, sono sempre stati eventi di portata catastrofica (guerre totali con mobilitazione su vasta scala, rivoluzioni trasformative radicali, crolli di stati e collassi di civiltà, pandemie particolarmente distruttive).

L’approccio quantitativo porta però a leggere questi eventi come delle specie di giganteschi “maroni” che… accadono. Fino al punto in cui sono arrivato, Scheidel descrive sì i fattori che accrescono la disuguaglianza nelle fasi ascendenti, ma non va mai a scavare nel rapporto tra questi fattori (e la disuguaglianza che generano) e i crinali trasformativi che invertono la tendenza. Questo limite sembra dipendere dalla visione molto arida del processo storico che deriva dal frame analitico della storia quantitativa: la storia diventa un’oscillazione periodica, una collezione di processi dominati dal principio di ragion sufficiente in cui, dalla preistoria ad oggi, non c’è mai nulla di realmente “nuovo sotto il sole”. E questo nonostante lo stesso autore debba ammettere (dati alla mano!) che, nelle guerre e nelle rivoluzioni del XX secolo abbiamo visto all’opera fattori che prima non c’erano.

Mi sembra ci siano molti punti di contatto tra operazioni come quella di Scheidel e visioni che si appiattiscono sull’attesa del “Giorno del Giudizio”. Mi sembra, in particolare, che si stia un po’ perdendo la capacità di *pensare* la storia come un ambito nel quale l’agency umana ha (ancora) uno spazio. Il che non solo non significa perdere di vista la prospettiva sistemica, ma consentirebbe anche, secondo me, di non fraintenderla in senso deterministico.

Ma io direi che l’agentività umana è il problema centrale. Da un lato nel discorso mainstream filocapitalista o semplicemente «TINA» essa viene declinata in robe tipo la resilienza, le comunità che affrontano le nuove sfide, e insomma in sostanza il piegarsi a ogni condizione imposta dal contesto (il capitale – e le sue tecnologie) e cavarne fuori qualcosa di vagamente passabile. Dunque una mera funzione di trattenimento. Cosa abbiamo da opporre, nella prassi, a questa visione, peraltro appiccicosa, assai sponsorizzata e a modo suo efficace? Direi che è il punto centrale che ho provato ad affrontare, con un taglio diverso da quello delle scienze sociali, ma siamo sempre lì.

Adesso come adesso, ben poco mi pare. Come dicevo in un altro commento, il punto secondo me non è tanto di natura sociologica quanto, prima ancora, di natura etica. L’etica è il dominio della scelta e della decisione, e per quanto le opzioni disponibili dipendano sempre dal contesto dato, se non si operano scelte “divergenti” diventa poi impossibile dare vita ad una agency divergente.

Il socialismo è nato dallo scandalo per la miseria provocata dall’impatto della prima rivoluzione industriale e della trasformazione della società in base ad una logica di mercato. Qualche settimana fa ho riletto alcune cose di Robert Owen, che operava e scriveva proprio in quel momento storico: zero teoria, tanti compromessi, ma anche l’idea, molto chiara, per cui le trasformazioni in corso potevano essere rivolte “a fin di bene”. E non si può certo dire che alcuni principi che Owen metteva nero su bianco allora, e che per l’epoca erano tutto salvo che scontati, non abbiano finito per farsi strada; non grazie alle comunità utopiche o ai buoni-lavoro, certo… però quella “scelta” originaria, che era anzitutto un’opzione etico-morale (ossia: le condizioni di vita e lavoro della classe lavoratrice sono un abominio inaccettabile e vanno cambiate) è stata produttiva.

Oggi ci troviamo in una fase di trasformazione che secondo me è paragonabile a tutti gli effetti a quella tra fine XVIII e inizio XIX secolo. Persino le idee dominanti presentano delle analogie. Eppure la mia impressione è che a sinistra si sia talmente divisi e confusi che non si riesce a ripetere quel passaggio; non si riusce cioè a recuperare un “punto di ripristino” etico del discorso da cui ripartire. È come se 200 anni di teoria avessero non anestetizzato, ma “aneticizzato” la sinistra. Come se le risposte potessero/dovessero arrivare da una teoria e una prassi che però non vivono più da tempo, ormai, della dialettica che, collegandole, le ha animate e spinte quando il movimento operaio e le idee socialiste erano delle forze oggettive ben presenti nella storia.

La scelta etica che probabilmente spingeva al socialismo, al comunismo (anche quello precedente a Marx), eccetera era una scelta che portava all’umano (i cristiani direbbero al «creaturale»). A quell’elemento in cui ci rispecchiamo e che riconosciamo in noi e negli altri al di sotto di condizioni di vita tremende, dell’oppressione, dell’abbrutimento; e che siamo spinti a elevare, a far fiorire come può solo l’umano.

Un comunismo che sia rivolto, fascinato, dal nitore digitale può esistere? Secondo me no, ma soprattutto, nella disgrazia in cui siamo ora e in cui non ha senso per «ragion di partito» raccontar frottole, dirò che, anche se potesse esistere, a me non interesserebbe affatto.

Anch’io resto piuttosto freddo di fronte alla prospettiva di un comunismo post-umano, ma non perché consideri fredda e poco affascinante la tecnologia. Tutt’altro. Però non mi convince nessuna prospettiva di liberazione veicolata dalle macchine. Non mi convince – come si legge nel manifesto per una politica accelerazionista – l’idea che “la tecnologia debba essere accelerata proprio perché necessaria per vincere i conflitti sociali”, e men che meno l’affermazione che ” la piattaforma materiale del neoliberismo non ha bisogno di essere distrutta. Ha bisogno di essere riconvertita verso obiettivi comuni. L’infrastruttura esistente non è una fase del capitalismo da distruggere, ma un trampolino di lancio verso il post-capitalismo.”. Posso condividere che “Il capitalismo ha iniziato a reprimere le forze produttive della tecnologia, o almeno, a dirigerle verso fini inutilmente limitati”, ma non vedo come si possano “liberare le forze produttive latenti” senza prima superare il capitalismo stesso.

Non conosco abbastanza gli scritti di Marx per poter sostenere, come fa Mario Tronti, che il più grande errore del barbuto di Treviri fu proprio quello di credere che un’accelerazione del capitalismo porti inevitabilmente più vicini al socialismo. Di sicuro non sottoscriverei la frase di Lenin: “Il socialismo è inconcepibile senza l’enorme macchina capitalista basata sui più recenti progressi della scienza moderna. Non è concepibile senza un’organizzazione statale che prevede di sottoporre decine di milioni di persone alla più rigorosa osservanza di un’unica norma di produzione e di distribuzione”.

Quanto alla questione etica sollevata da StefanoR, credo che la spinta iniziale verso il comunismo si trovi nello scandalo dello sfruttamento. E che se vogliamo ritrovare una spinta di quel tipo, dobbiamo superare l’idea che lo sfruttamento scandaloso sia solo quello dell’umano sull’umano, ma allargare lo sguardo al vivente e anche oltre. Un’etica in cui lo sfruttamento di animali, piante e “risorse” non è esecrabile solo nella misura in cui si ritorce sull’uomo, ma in quanto tale. E poiché la distinzione rigidia tra l’Uomo e il resto del mondo, in quanto tipicamente moderna è tipica anche di Marx, riuscire a superarla all’interno di un’analisi marxista è un compito tanto urgente quanto complicato. Lo stesso concetto di “lavoro”, così centrale per qualunque marxista, nel Capitale viene definito in contrapposizione alle attività “istintive” degli animali e degli uomini primitivi, e l’architetto peggiore si distingue dall’ape migliore per il fatto che lui realizza un’idea che ha nella testa, mentre l’ape no. E via di dualismi tra forma e sostanza, istinto e intenzione, natura e cultura, che certo non aiutano ad allargare il comunismo a una prospettiva ecocentrica e non solo antropocentrica.

Sono d’accordo sul fatto che la prospettiva etica vada allargata in senso eco-, meno però sull’idea che lo sfruttamento di animali, piante e risorse sia esecrabile “in quanto tale”. Il punto è di natura strettamente filosofica: secondo me quel “in quanto tale” sposta il discorso da un piano etico a un piano ontologico. Ma da quel punto di vista (a meno di non supporre l’esistenza di un ordine morale superiore) che l’ambiente naturale venga distrutto dall’attività umana o che gli uomini si sfruttino, si opprimano e si ammazzino a vicenda è poco meno che irrilevante.

Riconoscere il peso etico della questione significa invece ammettere che tutto questo è sbagliato *per noi* (ossia per noi umani) e agire di conseguenza. E in questo *per noi* le preoccupazioni per il futuro della nostra specie giocano necessariamente un ruolo decisivo.

Per citare George Carlin: “the planet is fine, the people are fucked!”. Faccio un esempio stupido: i Panda non si preoccupano certo della loro estinzione; ma noi umani ci preoccupiamo dell’estinzione del Panda. Perché? Un po’ per senso di colpa (aspetto etico), un po’ perché i Panda sono belli e teneroni (aspetto estetico e affettivo). Non c’è nulla di “dovuto”, di ontologicamente vincolante. C’è solo la decisione, da parte nostra, di evitare che il Panda si estingua. E le motivazioni di questa decisione gravitano intorno a quello che chiamerei una specie di egoantropocentrismo.

La decisione di lasciare che le cose vadano come sono sempre andate, che l’ambiente intorno a noi si degradi, che specie animali e vegetali si estinguano a ritmi spaventosi, che altri esseri umani soffrano delle conseguenze di tutto questo oltre che dello sfruttamento e dell’oppressione da parte di altri esseri umani… non è egoismo e non è antropocentrismo: è semplicemente rassegnazione. Abbiamo chiamato “male” ‘sta cosa e ne abbiamo accettato l’esistenza come un destino a cui rassegnarci, anziché come una condizione ineludibile sì, magari, ma che va sfidata costantemente *anzitutto per amore di noi stessi come specie*.

Beh, qui c’è chiaramente un gigantesco disaccordo filosofico, per chiarire il quale andremmo gigantescamente OT. Per me non è questione di estinzione, di salvare il Pianeta o il genere umano. Invece, c’è un valutazione etica da considerare tutte le volte che il nostro interesse come individui o come specie va a discapito dell’interesse di un altro essere vivente. Forse ai Panda come specie non frega nulla di estinguersi, ma al singolo panda frega assai se lo fai vivere bene oppure no. Come al singolo maiale in una porcilaia industriale. E pure alle piante riconosco degli interessi, al di là del fatto che sentano o meno dolore. Carlin fa bene a ricordarci quanto sia fuorviante l’idea di “salvare il Pianeta”, ma la mia riflessione si colloca proprio da un’altra parte. Fino a che punto gli interessi dell’Homo Sapiens vengono prima degli interessi di animali e piante? Una volta che riconosciamo quegli interessi, decidere se i nostri siano superiori o meno è una questione etica, non ontologica. Ed è una questione etica che ha evidenti ricadute sull’ecosistema di tutti i viventi, non solo dell’Homo sapiens.

Secondo me il disaccordo è più apparente che altro, in realtà. Volevo solo provare ad arrivare alle stesse conclusioni tue evitando però ogni potenziale rinvio ad un ordine trascendente.

In fondo, tutto sta nel capire cosa intendiamo quando parliamo di “interessi” umani. E’ nell’interesse dell’uomo preoccuparsi del benessere del Panda o di un maiale in una porcilaia industriale?

Se si definisce “interesse” in termini strettamente materialistici, probabilmente no (anche se bisognerebbe comunque distinguere tra prospettiva di breve e di lungo termine). Ma se si allarga un attimo lo sguardo, la risposta diventa: decisamente sì!

In fondo, la sofferenza del maiale nella porcilaia industriale diventa rilevante perché noi umani, che abbiamo costretto il maiale nella porcilaia, vediamo quella sofferenza e ci riconosciamo come responsabili di essa. La sofferenza di un maiale selvatico sbranato da un branco di lupi ci farebbe lo stesso effetto? Vedremmo certamente una forma di sofferenza, espressa in modo molto chiaro, e scatterebbe un meccanismo empatico… ma non siamo noi responsabili di quella sofferenza. E, in fondo, non lo sono neppure i lupi.

Comunque la giriamo, ci siamo noi al centro del discorso. Noi e le conseguenze delle nostre azioni sul mondo, che implicano, in aggiunta all’empatia, anche una responsabilità, per il semplice fatto che siamo in grado di… immaginare esiti differenti.

Farsi carico di questa responsabilità è assolutamente antropocentrico; ed è nel nostro interesse nella misura in cui vogliamo evitare di vergognarci quando ci guardiamo allo specchio come specie (in questo senso intendevo l’egoantropocentrismo).

Messa così, il disaccordo è soprattutto su cosa si intenda con “antroprocentrico”. Quando mi chiedo se animali e piante abbiano uno status morale, se abbiano diritti, se si possa essere crudeli nei loro confronti, mi sto ponendo una questione etica. Posso dire che quella questione è “antropocentrica” perché me la pongo io, che sono un uomo: questa mi pare la posizione che stai sostenendo, ma in un certo senso è abbastanza scontata. In quanto uomo, non pretendo di elaborare un’etica per i lupi. Secondo me invece un modo più sensato di usare il termine “antroprocentico” e quello di considerare tale un’etica nella quale animali e piante non hanno diritti, ma – come dice la legge italiana – maltrattare un animale è reato perché offende la sensibilità di altri uomini, o danneggia un loro bene. Ecco, quest’etica antroprocentica, dove l’uomo è l’unico essere vivente dotato di uno status morale, secondo me va rigettato – e non soltanto sulla base di altre considerazioni “antroprocentiche” – cioè ad esempio che maltrattare gli animali da allevamento torna a danno dell’uomo per mille altre motivi. Va rigettato sulla base di considerazioni etiche – così come va rigettato lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, senza ulteriori calcoli, ma in quanto l’uomo è degno di considerazione morale, di rispetto, di cura, di vivere una vita degna.

Penso anch’io che tutto ruoti intorno a come si intende il termine “antropocentrico”. L’uso prevalente è quello che dici tu. Io tendo a farlo slittare un attimo perché penso che la centralità della nostra prospettiva umana in queste questioni, e la sua natura appunto etica, vada sottolineata di più.

Molte prospettive ecologiste si sono concentrate per anni su una retorica “naturalista”: l’uomo che interferisce con un ordine o un equilibrio “naturali” che lo precedono e lo trascendono. Non solo questa retorica fa a pugni con tutto quello che ci deriva dalla conoscenza scientifica dei processi naturali, ma finisce per lasciare spazio a visioni primitivistiche un po’ ingenue.

Se “antropocentrismo” suona male, si può parlare di una prospettiva “umanista”, magari. Rispettarsi, avere cura reciproca, vivere una vita degna non sono cose prescritte dalla natura, né cose “dovute” in un qualche senso ulteriore: noi uomini abbiamo deciso che sono rilevanti (per noi e per le altre specie, come per l’ambiente naturale nel suo insieme) e, sulla base di questa rilevanza, le vogliamo realizzare “no matter what” – e nella consapevolezza che ci stiamo mettendo nei panni di Sisifo.

“Umanista” lo trovo in effetti più corretto, perché evita inevitabili confusioni tra i due possibili sensi di “antroprocentrico”. Non cerco un fondamento “naturale” per l’etica, ma trovo comunque difficile giustificare ogni tensione morale con un bisogno umano, anche soltanto quello di potersi guardare puliti nello specchio. Ma qui appunto si finirebbe OT, a parlare di fondamenti dell’etica – e servirebbero qualche ora di tempo, una bevanda meditativa e una stanza tiepida, illuminata bene.

Condivido la sostituzione di «antropocentrico» con «umanista», anche se pure quella parola ha una storia complessa, e in qualche modo ha alimentato, almeno in una sua certa fase, quel mito del progresso che pure ci ha fregato.

Però, rispetto questo thread, io cerco di tenere distinti i piani tra la questione tecnologica e quella animale, che vengono invece spesso collassate insieme (mi riferisco, come già altrove, al pensiero del post-umano) per sostenere che non esiste uno specifico umano, cosa che invece io continuo a pensare.

Esiste uno specifico umano, e dunque una responsabilità umana nei confronti del mondo animale e vegetale, proprio perché abbiamo sviluppato la possibilità tecnologica di distruggerlo e/o sfruttarlo a livello industriale. Il nostro ingombro sul pianeta, non solo quantitativo ma soprattutto qualitativo, ci costringe a quella centralità, a quello specifico umano; e ci costringe a darci strumenti etici di limitazione alla nostra capacità distruttiva mediata tecnologicamente verso il resto degli abitanti, mobili o radicati che siano, del pianeta.

Quindi siamo animali sì, ma animali con un di più di responsabilità da portare nei confronti dei nostri quasi simili.

Sulla questione della tecnologia, invece, va ricordata una cosa molto importante. L’avvento dei “big data” e dell’AI ha delle caratteristiche che lo distinguono da altre trasformazioni tecnologiche precedenti. Stiamo dando vita a qualcosa che ha il potere di decidere al posto nostro – e che in alcuni casi già lo fa, con conseguenze che definire “allarmanti” è dire poco.

Penso che Marx, a metà XIX secolo, non potesse neppure immaginare uno sviluppo del genere. Parlare di “liberazione dalla necessità” è un conto; accettare di delegare l’ambito della decisione a sistemi che si tirano dietro tutti i bias umani possibili e immaginabili, ma che gli umani stessi non sono in grado di controllare, è tutto un altro paio di maniche!

“Tecnologia” e, peggio ancora, “tecnica”, sono concetti troppo vasti e con troppe implicazioni, che secondo me confondono. Tendono a creare un appiattimento sincronico di processi che si sono sviluppati diacronicamente, in direzioni spesso contrastanti e addirittura contraddittorie, e che in larga parte oggi dobbiamo prendere come qualcosa di “dato”. E’ su quello che “non è ancora dato”, che “potrebbe essere”, che “sarebbe auspicabile” o “anche no, grazie”, che siamo sostanzialmente costretti a prendere una posizione di qualche tipo.

Non mi perderei nella distinzione terminologica del terzo paragrafo di questa tua risposta, ma riprenderei invece i primi due.

Sono d’accordo che i problemi che abbiamo di fronte sono inediti, anche se non del tutto freschi-di-stampa (abbiamo smesso per pigrizia di pensare alla bomba atomica, ma le questioni erano già belle grosse lì). Non ridurrei però la questione ai «bias», perché il punto è l’autonomia decisionale delle macchine, non il suoi errori, che pur possono essere corretti, restituendoci un mondo ancora più infallibilmente dominato dalle macchine.

Il punto insomma non è mai «che (eventualmente) non funziona», ma rimane, come detto prima, etico.

La mia prima questione riguarda il securitarismo. Se ho ben capito il concetto, è una retorica, o ideologia, essenzialmente di destra. Quindi, perchè continuare a chiamare sinistra governi come quelli di Blair o quelli di cui fa parte il PD, che agiscono politicamente a destra? Al massimo si possono chiamare meno di destra…

Passando poi alla “sinistra” più radicale (sia extraparlamentare che meno) più a parole è radicale più deve fare quello che dice, deve praticare al suo interno quello che dice. Quali valori? Innanzitutto, forse lo dico perchè sono su questo blog ;-), la libertà di critica e di discussione.

La seconda questione riguarda per dirla grezzamente (in altra maniera non so esprimermi) capitalismo vs comunismo. Se l’acqua dove nuotiamo è il capitalismo, siamo anche noi a dover cambiare, per cambiare la stessa acqua dove nuotiamo. Se da 150 anni la teoria comunista è essenzialmente ferma a Marx, forse è un sintomo anche qui che manca la pratica. Se si vuole superare il capitalismo (anche se per me non è la questione fondamentale) va forse in qualche modo “inglobato”, come il capitalismo ha fatto per le epoche a lui anteriori. Dico tutto ciò perchè francamente leggere “abbattere il capitalismo”, almeno in questa fase (ma da quello che scrivo sopra tout court) mi sembra sprecare anche solo in piccola parte il patrimonio critico fatto di tanto sbattimento ;-). Anche perché, come scrive certo meglio di me il filosofo Zappino (anche lui conosciuto tramite questo blog attraverso Filo Sottile, grazie), “il capitalismo mette a valore le condizioni di vulnerabilità”, condizioni che preesistono al capitalismo. Grazie ancora a tutti per dar vita qui e ora a una realtà alternativa. Saluti

Il capitalismo mette a valore *tutto*, è l’acqua in cui nuotiamo, è anche il modo di produzione che ci mantiene in vita. Eppure è anche *solo* un modo di produzione, non un destino eterno. Il problema che provo a porre nel post è che, pur essendo *solo un modo di produzione* particolarmente ingiusto, per una serie di motivi storici si è trovato a sviluppare strumenti/tecnologie/dispositivi che mettono oggettivamente a rischio il futuro della specie umana sul pianeta; e il futuro delle ipotetiche vite di altri pianeti se una specie umana organizzata in questo modo capitalistico e rapace li dovesse conquistare. (E, in subordine, il capitalismo mette a rischio quel poco di felicità di cui possiamo godere nel nostro passaggio terrestre, eccetera) Da qui l’urgenza di superarlo (se non ti piace *abbatterlo*). La cosa pare astrattamente semplice, ma è esattamente quella semplicità che, come scriveva Brecht, è «difficile a farsi»

.

Sul resto: la teoria non è affatto ferma a Marx, ma da Marx sono gemmate teorie e interpretazioni anche estremamente lontane. Piuttosto nel tempo presente vedo un ritorno di qualcosa che era già al tempo di Marx era da considerare superato, ovvero il socialismo utopistico, tutto spostato sul versante della distribuzione della ricchezza (e non su quello della produzione) e pieno di buone intenzioni che non fanno i conti con la presa reale del capitalismo sulla società e sulle anime; e che insiste sull «educazione» in un modo che ritrovo un poco anche nelle tue parole, quando scrivi «siamo anche noi a dover cambiare». Il che è un fatto vero, ma anche *frenante* e depistante se lo si mette sempre *davanti* alla necessità di cambiare la società:

« La dottrina materialistica che gli uomini sono prodotti dell’ambiente e dell’educazione, e che pertanto uomini mutati sono prodotti di un altro ambiente e di una mutata educazione, dimentica che sono proprio gli uomini che modificano l’ambiente e che l’educatore stesso deve essere educato. Essa perciò giunge necessariamente a scindere la società in due parti, una delle quali sta al di sopra della società (per esempio in Roberto Owen).

La coincidenza nel variare dell’ambiente e dell’attività umana può solo essere concepita e compresa razionalmente come pratica rivoluzionaria.» (Marx, III tesi su Feuerbach, 1845)

Grazie mille della risposta. Mi dispiace della mia pochezza teorico-argomentativa e sono contento che comunque in qualche modo ci siamo capiti. Per quanto riguarda l’educazione, anche se nel mio intervento non l’ho detto esplicitamente, hai dato prova di grande acutezza intuendo la sua centralità nei miei interessi. Forse perchè ho una figlia adolescente, forse perchè ancora prima ho ricevuto un’educazione anti autoritaria e sono s tato a lungo “protetto” dalla società (sono figlio del reflusso post 68-77), non so. Ma, anche se meno ferrato (e forse interessato) in altri campi, come quello della teoria politica, una cosa per me non esclude l’altra. Forse anche sull’utopismo hai ragione. D’altra parte in quanto individui lo siamo un po’ tutti utopisti (e dall’altro lato frustrati), no? In realtà sul movimento soggettivo di cambiamento mi sono salvato con quell’anche. Però il fatto che il capitalismo mette a valore tutto non ci esime dal lavorare su quelle condizioni di vulnerabilità che preesistono al capitalismo e che sopravviverebbero al suo abbattimento. E magari questo stesso lavoro non potrebbe creare condizioni per l’abbattimento del capitalismo? Fondare un soggetto sui valori, dove il capitalismo è completamente amorale? Non è quello che essenzialmente si fa anche qui? Anche il fatto di dire (si fa per parlare) che “il capitalismo mette oggettivamente a rischio il futuro della specie umana sul pianeta” non lo trovo un argomento che faccia grande presa. E soprattutto è opinabile. Sennò il sistema non starebbe ancora insieme. E, come scrivi anche tu, la realtà è quello che si crede, è oggettivo. Quello che invece è sicuramente vero e sono convinto possa far presa è il lavoro di smascheramento della pretesa di proteggerci quando invece sta creando sintomi che spaccia per cause, quando non li crea ad arte (dall’emergenza immigrazione alle armi di distruzione di massa, solo per fare due esempi paradigmatici). E anche questo, è quello che si fa qui. La teoria politica non sarà ferma a Marx, però chiudi citandolo ;-)

Domanda: se un fisico cita Einstein tu ne concludi che la fisica è «ferma a Einstein»? Ovviamente no. E allora perché se chi fa critica sociale cita Marx pensi che la critica sia ferma a Marx?

Apprezzo l’emoticon, ma lo riciterei :), perché ti dicevo appunto che c’è un pezzo di «socialismo» (prendiamo questa parola in senso generoso) attuale che ha fatto un balzo indietro spaventoso, riproponendo pari pari errori di allora, come se in mezzo non fosse successo niente.

Del resto che dici: evochi un problema enorme, ovvero come tenere insieme le prassi di solidarietà, cura, semplicemente umanità (come salvare vite in mare, per fare un esempio enorme e nobissimo) con il bisogno di costruire, continuo a dirlo, una teoria anticapitalista di segno pienamente umano. Perché senza quella teoria siamo sempre lì, inchiodati, ad aspettare da che parte arriverà il prossimo colpo e vedere chi ci resterà sotto, prima che ci si possa organizzare per «salvare» il poco che si riesce.

Questo problema, in tempo pandemico ma anche prima, almeno dalla retorica odiosa sul terzo settore in poi, è pure più complicato, perché il capitalismo si sta rifacendo una purezza morale a gratis, cioè il prezzo lo pagano persone generose (e che poi magari sono anche, per paradosso, anticapitaliste…), gettate da sole, spesso sottopagate, a dipanarne le contraddizioni sociali in cambio di poche risorse e tanti discorsi zuccherosi ma vuoti. Per esempio la parola «cura» non si può più sentire per quanto è abusata strumentalmente, eppure la «cura» rimane un’esigenza reale.

Complimenti davvero per questi due testi. Mi piacerebbe fare alcune domande allargando la questione sulla religione del capitalismo ad altri post piu` o meno recenti in cui si affermava la necessita` di un passaggio meno antropocentrico nelle teorie della sinistra radicale. Mi sembra che su questo tema vi fosse una certa convergenza. Il punto della questione riguarda proprio la nozione di fine del mondo che, nei testi, sarebbe l`exit strategy stessa del capitalismo. La prima domanda riguarda allora l`apocalisse della specie umana ma non necessariamente del pianeta o della vita organica. Si possono allora reinterpretare alcune nozioni usate nell`articolo dentro questa “relativizzazione“ dell`umano nel vivente? Penso ad esempio al superamento del capitalismo ascetico o del calvinismo post imperativo del godimento. Invece di ascesi cosa accade se parliamo di accettazione o di passivita` rispetto ai flussi di capitale che segnano le periodiche guerre inter-capitaliste o fra clan? Nonostante Papa Francesco, o forse anche grazie a lui, occorrerebbe de-cristianizzare invece che riaffermare certi assiomi teologici e mi chiedo dove porterebbe questa cosa a partire dal defoult comunitario della colpa-debito.

Seguendovi mi sono spinto fino a leggere di teorie di reputati fisici che concettualizzano Gaia come un unico grande sistema intelligente che potrebbe essere capace di generare un apparato di autodifesa dall`arrivo di un asteroide gigante ad esempio. In altre parole, in una sorta di funzionalismo estremo e su larga scala, il capitalismo potrebbe addirittura configurarsi come un sistema sviluppato per far sopravvivere il pianeta in quanto tale (dentro le sue epoche geologiche chiaramente) contro macro nemici dell`universo. Dal punto di vista della sinistra radicale, un superamento dell`antropocentrismo dovrebbe invece portarci a concentrare l`attenzione sull`era dei “cyborg“ e dell`automazione e a come la tecnologia riuscirà a risolvere il problema energetico. Arriveremo a scenari distopici in cui il progresso muovera` su veicoli elettrici privati blindati come il cybertrunk di Tesla? Oppure l`obiettivo e` proprio guardare materialisticamente al comunismo del lusso come chiave del superamento degli apparati di dominazione che sostengono il capitalismo, dallo schiavismo allo sfruttamento di genere, grazie al robot cameriere, al robot minatore e al robot puttana?

RoccoSan, ti confesso che non ho capito tutto del tuo intervento. Inoltre fai riferimento a diversi testi, senza indicarli, ma io posso risponderti solo su ciò che capisco e su cui mi sento:

1) la fine del mondo è cosa diversa dalla fine dell’umanità. Su questo siamo d’accordo tutti. Ma a me interessa, nel senso che «dedico del tempo a pensarci» un mondo *con* l’umanità; quindi a volte, come tanti, tendo a identificare i due concetti. Il mondo degli scarafaggi e dei robot non è una prospettiva che prendo in considerazione tra le auspicabili, se il piano del discorso è politico in senso lato. Se parliamo di romanzi o sceneggiature è altra storia (ma non si dimentichi che romanzi e sceneggiature sono scritti per… umani… ops)

2) Sulla tecnologia che risolve il problema energetico ti risponderò guardando fuori dalla finestra: da quando le luci singolarmente consumano meno, il paese si è saturato di luci quanto mai prima. Paradosso di Jevons, niente di nuovo. Il punto è il capitalismo, non la tecnologia; senza abbattere il capitalismo, la tecnologia ci porta dritti forse non alla «fine del mondo» di cui sopra ma di certo alla guerra civile globale per le risorse. Guerra che sarà, peraltro, apoteosi della tecnologia bellica, e quindi magari toccerà rispolverare (a chi sopravvive) la critica alla tecnologia legata alla bomba atomica, oggi facilmente archiviata perché ci hanno detto che viviamo in pace (che non è vero, ma ci crediamo un sacco, almeno da queste parti)

3) Il fatto che (quasi) ognuno di noi incorpori, a diverso grado, artefatti (da bypass e protesi fino a cosine piccole tipo perni o elementi plastici per il contenimento di un’ernia eccetera…), oppure che si sottoponga a modifiche del corpo per via anche tecnologica, non ci rende cyborg, non ci fa intercambiabili con una macchina. I confini, ovunque siano posti, continuano a esistere. Quei confini ci proteggono dal ribaltamento, ovvero dal diventare macchine con un di-più umano. Rivendicare la centralità dell’umano è sacrosanto, proprio perché siamo innestati di macchine, nutriti da macchine (anche solo quelle agricole, per esempio), eccetera.

4) Per quanto detto, credo sia chiaro che la sinistra radicale che auspico è *radicalmente* umana. Senza il «post» davanti.

Non aggiungo altro, perché ci vorrebbe non un altro post, non un commento, ma un libro intero solo per cominciare.

Scusate per la cripticità/confusione del mio intervento. Tra l`altro sono andato a memoria ed ho citato (maluccio) James Lovelock come fosse un fisico ma non lo è. In questo articolo c’è una rassegna fatta meglio su quei temi: https://www.lavoroculturale.org/il-futuro-sara-cyborg/federico-comollo/

Quello che volevo discutere però riguarda l’antropocentrismo della religione del capitalismo che mi pare muova anche parte della tua critica. Questa centralità è nascosta da una nozione di capitale e dalla sua approssimazione più tangibile e facilmente immaginabile, la moneta, come superficie di possibilità di ogni spinta creatrice e di ogni movimento (l’Anti-Edipo). La tua bella descrizione sull’ascesi del capitalismo, come dell’attualità pandemica in cui più che il virus si frena una parte dell’imperativo del godimento della società dei consumi, stanno allora dentro un “capitalocene”.

Da questa prospettiva, ma forse mi sbaglio, la sinistra che trattiene assomiglia alla storia recente delle TAZ. Mi chiedevo, forse perchè mi piacerebbe leggere quel libro che citi ma anche considerando molte cose scritte su questo blog, dove arriverebbero le categorie del politico e le pratiche di una sinistra radicale, “radicalmente” umana, dentro un ecologismo sistemico. Molto frettolosamente ho allora ipotizzato dei concetti diversi da quello di ascesi come l’accettazione e la passività insieme alla deresponsabilizzazione (default del debito-colpa). Mi sembra un passaggio necessario per risolvere un altro problema pressante: la promessa. Bifo nelle sue riflessioni pandemiche dice qualcosa di analogo. Non ci resta che stare a guardare questo grande scontro in atto. In Asia, dove mi trovo, la religione del capitalismo sta passando per una fase espansiva senza precedenti ed è ben intrecciata alle istituzioni tradizionali, come quelle buddiste. Quanto accade ad Hong Kong ne è una perfetta sintesi. È in atto uno scontro tra capitalismi mimetizzato nei diritti umani e nelle spinte morali della promessa (fare il bene ed essere il bene). Ma cosa significa combattere per la democrazia in un monastero capitalista dove anche la compagnia delle pulizie sotto casa è controllata da una holding con sede in un paradiso fiscale? Qui il rischio di convertire la sinistra radicale in avamposto folcloristico del mercato è purtroppo molto alto, ma, secondo me, è dentro questa riduzione imposta quasi a sbeffeggio che si costruisce e forma anticapitalismo militante.

Grazie della segnalazione. L’articolo di Federico Comollo che chiami una «rassegna fatta meglio su quei temi», è interessante, ma non ne condivido né la premessa né le conclusioni. La sua premessa, posta lì in modo apodittico, è «Il soggetto umano, da intendersi come soggetto opprimente e quindi maschile, occidentale, benestante ed eteronormativo, non solo non è in grado di resistere da solo a una devastazione tanto grande, ma si trova a non essere più il fulcro del pianeta.»

Ora di questa affermazione, che di fatto riassume l’argomentazione dell’articolo tutto, considero falsi i presupposti sul soggetto umano («da intendersi come soggetto opprimente») quanto l’esito che ne deriva, il suo «non essere più il fulcro del pianeta». A essere opprimente, colonialista, occidentale (ma quest’ultimo neanche del tutto, come tu che scrivi dall’Asia potrai confermare) eccetera è il capitalismo, e proprio la potenzialità distruttiva del capitalismo, creazione umana (non prodotto necessario ontologicamente dell’umano, ma risultato storico di una società umana determinata), e obbliga gli umani a restare «fulcro del pianeta», nel senso a non poter sfuggire alla responsabilità e alle conseguenze di disastri ambientali e sociali causati dall’azione umana (di nuovo: catastrofe non determinata ontologicamente ma storicamente).