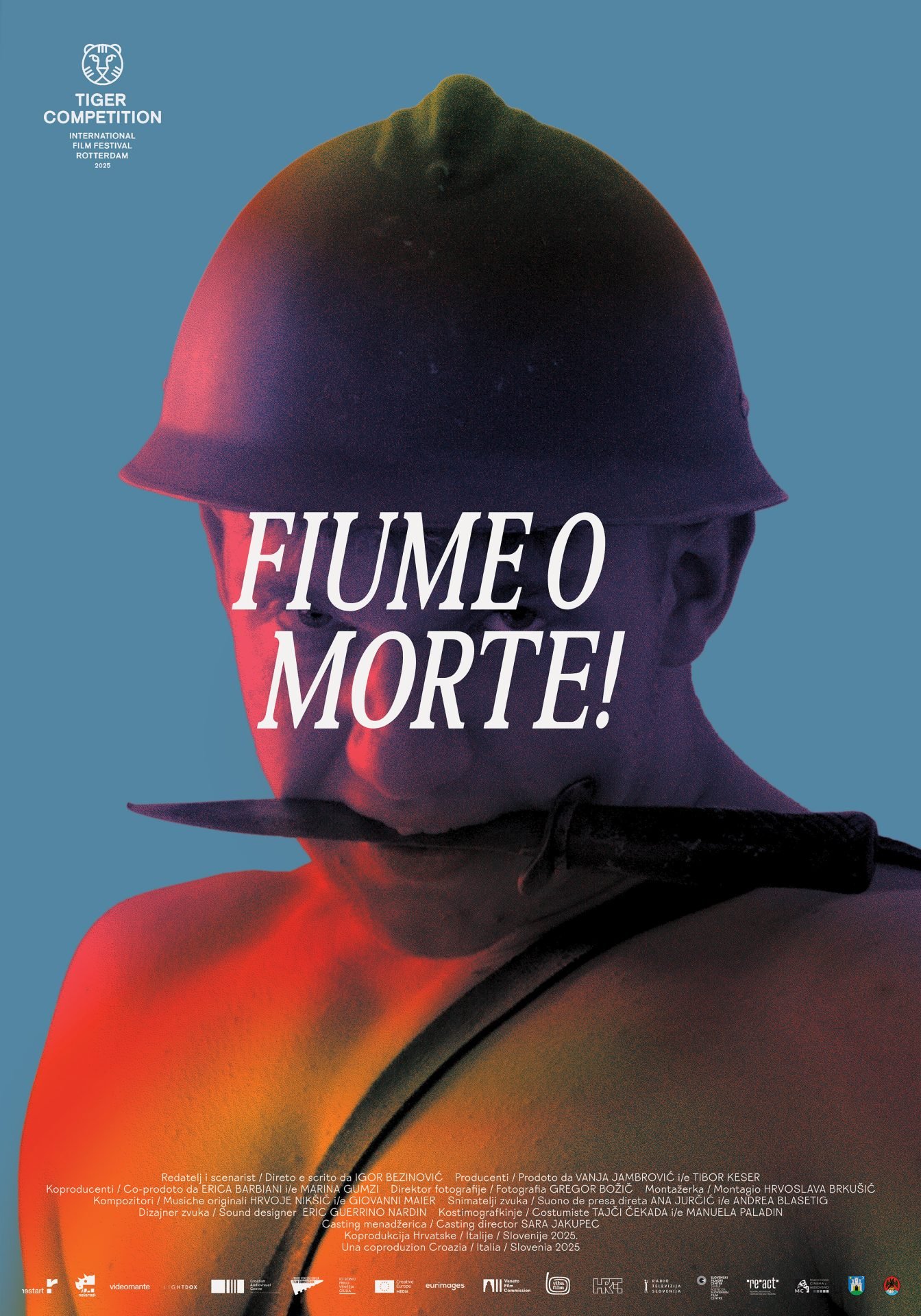

La locandina del film. Il trailer è qui.

[WM: Fiume o morte! di Igor Bezinović, fresco vincitore del Festival di Rotterdam, è un’opera extra-ordinaria sotto ogni aspetto. Il film ricostruisce la cosiddetta «Impresa di Fiume» del 1919-1920 da una prospettiva finalmente non italocentrica, mettendo in atto a sorpresa il «talking back» della letteratura anticoloniale e decoloniale: il rovesciamento del punto di vista, la contronarrazione, qui affidata alle memorie – familiari, d’archivio, urbanistiche, architettoniche – della città stessa, la Fiume/Rijeka che allora fu invasa.

Gabriele D’Annunzio e i suoi legionari agirono in avanscoperta, da punte di lancia dell’imperialismo italiano nei Balcani. Il blitz intendeva rimediare alla cosiddetta «vittoria mutilata» nella prima guerra mondiale. «Mutilata», perché alle trattative di Parigi il Regno d’Italia non era riuscito a prendersi tutte le terre ex-austroungariche a cui puntava. Mancavano all’appello Fiume e il Quarnaro (o Carnaro, come un tempo si diceva), nonché la tanto agognata Dalmazia.

A partire dagli anni Novanta è stato in voga rivalutare “da sinistra” o in senso “libertario” l’occupazione di Fiume. Di tali letture, nella puntuale recensione che oggi pubblichiamo, il gruppo di lavoro Nicoletta Bourbaki rileva l’infondatezza e l’angusto italocentrismo. L’ignoranza delle fonti non italiane è tutt’uno con l’indifferenza per gli abitanti di Fiume/Rijeka di lingua croata, ungherese, tedesca, ma anche italofoni contrari all’annessione. Non viene proprio alla mente, soggettività escluse a priori, tacitamente dichiarate inesistenti. Quel che provarono e subirono non ha importanza.

A essere rimosso dal quadro è l’aspetto imperialista e soprattutto razzista di quell’invasione. Per fare un solo esempio, ecco come si esprimeva D’Annunzio nella Lettera ai Dalmati, 1919:

«Il croato lurido s’arrampicò su per le bugne del muro veneto, come una scimmia in furia, e con un ferraccio scarpellò il Leone alato […]. Quell’accozzaglia di Schiavi meridionali che sotto la maschera della giovine libertà e sotto un nome bastardo mal nasconde il vecchio ceffo odioso…»

Contro gli odiati «s’ciavi» i legionari di D’Annunzio compirono aggressioni squadristiche e veri e propri raid, come quello contro il villaggio di Baška, sull’isola di Veglia/Krk.

Quando, tra grandi sospiri di sollievo dei fiumani, i legionari dovettero levare le tende, Fiume/Rijeka divenne una città-stato autonoma, ma durò poco. La fuga in avanti di D’Annunzio aveva anticipato le ulteriori espansioni a est dell’imperialismo italiano: nel marzo 1922 un colpo di stato di ispirazione fascista rovesciò la giunta autonomista di Riccardo Zanella e nel gennaio 1924 Fiume/Rijeka fu annessa all’Italia. Quanto alla Dalmazia, fu presa nel 1941, con l’invasione nazifascista della Jugoslavia. Che D’Annunzio, morto nel 1938, non poté vedere. Fece però in tempo a celebrare come coerente prosecuzione della sua «impresa» – e aveva ragione – l’invasione fascista dell’Etiopia.

Fiume o morte! talks back, ci rimpalla il discorso. Lo fa da Oltreadriatico e da angolature inattese, squadernando stereotipi e, soprattutto, lo fa collettivamente. L’effetto è vivificante.

In occasione dell’arrivo – ormai imminente – del film in diverse città italiane, la Federazione delle Resistenze sta organizzando iniziative e dibattiti. Consigliamo di tenere d’occhio il sito e/o il canale Telegram.

Buona lettura, buona visione, buoni incontri.]

di Nicoletta Bourbaki *

Il regista fiumano croato Igor Bezinović racconta che il suo film di imminente uscita intitolato Fiume o morte! documenta la prima volta in cui un saluto romano venne ripreso e impresso su pellicola. Era il settembre 1919, la scena si svolgeva nella città di Fiume/Rijeka e a tendere di fronte alla cinepresa il braccio destro nel saluto che appena tre anni dopo sarebbe diventato il marchio distintivo del fascismo italiano, e poi anche del nazismo tedesco, era il poeta e drammaturgo italiano Gabriele D’Annunzio.

D’Annunzio è il protagonista dello straordinario film di Bezinović, una produzione Croazia/Italia/Slovenia di imminente uscita nelle sale, vero e proprio ibrido narrativo non identificabile che racconta i sedici mesi dell’occupazione italiana della città di Fiume/Rijeka. Invasione guidata dallo stesso D’Annunzio, formalmente avversata dai governi liberali del Regno d’Italia, ma di fatto coperta alle spalle dal suo esercito, e ampiamente foraggiata da banche, capitali e massoneria italiani. Come nota Bezinović nella stessa intervista, in un agghiacciante parallelo storico Fiume o morte! esce nelle settimane in cui il saluto romano/dannunziano/nazifascista torna alla ribalta delle cronache per tramite di Elon Musk.

Fotogramma di un filmato del settembre 1919 riproposto in Fiume o morte!

Ma il lavoro di Bezinović, al netto delle tragiche vicende che evoca, è tutt’altro che agghiacciante. La sua cifra narrativa è piuttosto improntata a una gioiosa e ben pianificata strategia che poggia da un lato sul’ibridazione di tipologie testuali, iconografiche e filmiche, dall’altro sull’idea di realizzare un’opera partecipata, sorta di progetto comunitario che ha coinvolto la cittadinanza di Fiume/Rijeka nel racconto di una pagina rimossa e fraintesa della storia della propria città e di tutta Europa.

Nelle sequenze iniziali vediamo alcune inquadrature fisse che mostrano gli attuali ponti sul fiume Rječina/Fiumara, alle quali vengono poi sovrapposte foto e disegni degli stessi ponti risalenti al Natale del 1920, ovvero successivamente al giorno in cui D’Annunzio, come racconta la voce fuori campo, ne ordinò la dissennata e inutile distruzione. Quel fiume, appena prima di sfociare in Adriatico, divideva all’epoca le città di Fiume/Rijeka e Sušak, oggi parti della stessa città.

Sušak, sulla sponda orientale, al tempo dell’Invasione dannunziana era abitata in maggioranza da persone che parlavano croato. Sull’altra sponda, quella occidentale, si parlava in prevalenza il dialetto istroveneto fiumano. Su questo aspetto multilinguistico, che connota storicamente tutta la regione dell’Alto Adriatico, si fonda il primo di molti elementi perturbanti del film: nei primi dieci minuti i commenti e i dialoghi sono in croato sottotitolati in italiano, ma nel momento in cui i cittadini/interpreti mettono in scena la rievocazione degli eventi storici, molti passano al dialetto fiumano che diventa la lingua del film fino al momento della disfatta dei «legionari».

L’effetto su chi guarda da una prospettiva italiana è allo stesso tempo comico e straniante: il fijumanski oggi è quasi scomparso dall’uso quotidiano, e oltre al regista stesso sono proprio le persone di quella città a raccontare come il tempo e gli eventi abbiano reso minoritario quel dialetto, il cui suono però in molte e molti evoca ricordi di vita familiare legati alle figure di genitori, nonni e bisnonne.

Il regista Igor Bezinović.

Un effetto voluto da parte di Bezinović e che specularmente fa sì che il pubblico croato sia «consapevole che gli italiani non sono arrivati con il fascismo, ma sono la popolazione autoctona di Fiume». In una città che «nel ventesimo secolo si è trovata in otto o nove stati diversi», quelle rievocazioni demoliscono anziché esaltare una supposta italianità o qualsivoglia identità nazionale della città. Servono invece a segnalare l’imprevedibile e ingovernabile vitalità umana dei luoghi, che nello stratificarsi delle vicende storiche e delle sovranità statuali finiscono per creare sempre nuove identità.

Bezinović usa in questo senso anche l’architettura della città, dove alle strutture e agli edifici di epoca asburgica si sono in seguito affiancati o sovrapposti quelli risalenti all’occupazione italiana, poi quelli della lunga stagione socialista e infine quelli attuali successivi all’indipendenza croata. In questo scenario composito di strati storici compresenti si muovono i personaggi nei loro costumi d’epoca, aumentando lo straniamento della visione.

La rievocazione recitata dell’Invasione dannunziana è introdotta da un vero e proprio making of del film stesso. La troupe gira per un mercato chiedendo a fiumane e fiumani se sanno chi sia D’Annunzio. La maggior parte risponde di non averne una minima idea, finché qualcuno non comincia a rispondere: «sì, era un fascista». «Un fascistone che ha occupato Rijeka e dintorni, ce ne sono anche oggi purtroppo». Persino un gruppo di turisti italiani afferma di sapere chi era D’Annunzio ma che «non mi piace, perché era un fascista».

La troupe ferma anche tutti gli uomini calvi e gli chiede di presentarsi per il provino, dando a intendere che ne sceglieranno uno per vestire i panni del poeta. Invece li scelgono tutti, e D’Annunzio viene interpretato a turno da sette diversi attori non professionisti, tra i quali giornalisti, membri di band punk-rock croate e persino un pensionato torinese dell’Arma dei carabinieri trasferitosi nella città quarnerina.

Poi li fanno girare per la città in uniforme, rifacendo scene topiche dell’occupazione. D’Annunzio tiene discorsi infuocati davanti a nessuno, o davanti a poca gente che scuote il capo o ride.

Un fotogramma di Fiume o morte!

La felice intuizione di Fiume o morte! come opera collettiva produce momenti di pregevole improvvisazione, spesso esilaranti ma anche molto significativi, come quando una signora si ferma davanti a un attore vestito da legionario e gli fa:

– Ma come ti sei conciato?

– Da soldato dell’esercito di D’Annunzio.

– D’Annunzio? Ci mancava solo lui! Sei un bel ragazzo, perché perdi tempo così? Dovresti andare in discoteca, corteggiare le ragazze…

– Lo farò dopo, signora, adesso sto solo interpretando un ruolo…

– D’Annunzio! Solo lui, ci mancava…

E se ne va borbottando contumelie.

La piega che avrebbero preso gli eventi, dopo l’inizio dell’Invasione nel settembre 1919, è già intuibile dalle prime settimane di “presenza” italiana, quando un numero crescente di giovani e giovanissimi militi italiani si pongono presto in irridente, arrogante, e infine violenta ostilità nei confronti della cittadinanza, in particolare quella croata, ungherese e slovena ma anche verso parte di quella italiana, che all’epoca rappresentava poco meno della metà del totale. Su una popolazione che nel 1920 contava circa cinquantamila abitanti, racconta una delle voci off, i giovani provenienti da ogni angolo d’Italia – «tutta una mularìa che a casa no i ga de far chissà cossa» – finiranno per essere diecimila, del tutto ignari di dove si trovino, convinti dalla retorica nazionalista di essere l’avanguardia di una civiltà superiore e del tutto impreparati anche sul piano militare.

L’inevitabile piega sciovinista dell’Invasione ha inizio con la parziale decapitazione del simbolo della città, l’aquila bicipite considerata a torto un emblema austriacante, nella realtà rappresentazione proprio dell’autonomia che Fiume, come Trieste, si era ritagliata nei confronti della corona austriaca grazie al suo ruolo di porto dell’Impero e alla sua molteplicità culturale ed etnica. Raggiunge poi un altro apice dopo tre mesi, con la devastazione dei seggi elettorali per il plebiscito convocato da D’Annunzio e da lui stesso annullato quando un barlume di lucidità nella mente del poeta, spesso «imbalado de cocaina», gli fa intuire che la popolazione voterà compatta contro la sua occupazione.

Segue la plateale conferma quando D’Annunzio introduce sanzioni e multe per la stampa che dovesse criticarne il governo, il divieto di riunioni pubbliche, la leva obbligatoria per tutti i fiumani tra 18 e 22 anni, il divieto di sciopero e di propaganda operaia di matrice comunista, socialista e anarchica, e persino quello di festeggiare il carnevale. E infine, nel luglio del 1920, arrivano le devastazioni squadriste contro esercizi pubblici e commerciali «non italiani», concertate con l’analogo e più noto incendio del Narodni Dom di Trieste e la simile azione a Pola, prendendo a pretesto i cosiddetti «incidenti di Spalato» tra alcuni militi nazionalisti italiani e la cittadinanza croata di quella città.

Fiume o morte! rintuzza con sagacia una strategia utilizzata da esponenti di estrema destra europei per defilarsi dall’inaggirabile accusa di essere eredi del nazifascismo e per rifarsi una verginità, strategia che consiste sostanzialmente nell’etichettare come «di sinistra» i propri ingombranti progenitori, facendo perno su argomenti privi di qualsiasi fondamento storico e tuttavia rilanciati senza particolari contraddittori dal giornalismo mainstream: Mussolini era stato socialista, ergo il fascismo è roba di sinistra, non di destra. I nazisti erano nazional-socialisti, quindi socialisti, quindi anche loro roba di sinistra.

Ma rispondono alla stessa logica anche le dichiarazioni di Giorgia Meloni in occasione del Giorno della Memoria, quando ha affermato che il fascismo italiano fu, della Shoah, soltanto un «complice». Termine quest’ultimo del quale la storica Anna Foa ha sottolineato la vaghezza rispetto al fatto acclarato che la Repubblica di Salò si incaricò delle deportazioni verso i campi di sterminio per conto dei tedeschi e con altrettanto zelo. Tale vaghezza permette a Meloni di lasciare intendere una sua abiura del fascismo, a chi la vuole a tutti i costi intendere, ma anche, in questo preciso momento storico, di ribaltare l’accusa di antisemitismo contro chi a sinistra contesta i massacri israeliani a Gaza e in Cisgiordania.

A ben vedere la stessa strategia ha prodotto anche le narrazioni che nei decenni hanno attribuito alla cosiddetta «impresa di Fiume» il riconoscimento di un particolare spirito rivoluzionario e libertario, sovrainterpretando la presenza in quel contesto di personaggi eccentrici, artisti e avanguardisti dalla sessualità sfrenata e con la passione per la cocaina, e a partire da crassi fraintendimenti di passaggi estrapolati dai tossicissimi proclami dannunziani – in particolare la mai attuata «Carta del Carnaro» redatta dal sindacalista Alceste de Ambris.

Un esempio da manuale di queste narrazioni, e causa del loro rinnovarsi dalla metà degli anni Novanta in alcuni ambiti di sinistra «antagonista», fu la lettura sedicente «anarchica» di quell’esperienza che ne diede Hakim Bey nel suo Temporary Autonomous Zones, dove la vicenda fiumana è annoverata tra le Utopie pirata, ignorando, o fingendo di ignorare, che tale lettura ne rimuove del tutto la natura nazionalista, reazionaria e razzista, oltre ad essere del tutto infondata sul piano storico.

Lo stesso Bezinović nelle interviste sul film racconta di come da studente, leggendo TAZ e poi il saggio di Claudia Salaris, Alla festa della rivoluzione (2002), fosse stato preso dall’entusiasmo, ma anche dal sospetto che qualcosa non tornasse. E di aver capito in seguito che solo una rigorosa ricerca storica che partisse dal dato inequivocabile che l’«impresa» fiumana era stata prima di tutto un’occupazione militare, poteva permettergli di separare i fatti storici dal mito che gli era stato costruito attorno.

Mito che in Italia ha invece visto le più blasonate firme della «divulgazione storica» dargli dignità di verità storiografica – poggiante sull’assunto «ma D’Annunzio non era fascista» – e spingendosi al punto di descrivere l’Invasione armata di Fiume/Rijeka come antesignana di rivolte sociali di tutt’altra natura, non solo politica, che in Italia avrebbero avuto luogo mezzo secolo dopo.

C’è da aspettarsi che sarà proprio questo tipo di argomenti a essere utilizzato da eventuali recensori, più o meno apertamente schierati a destra, per tentare di sminuire il valore di Fiume o morte! Magari denunciando l’oltraggio di un’opera sul «Vate» realizzata da un regista croato. Denuncia che però dovrebbe a quel punto chiedere conto dei meritori sostegni alla produzione del film provenienti da enti istituzionali italiani quali il Ministero della cultura, il Fondo per l’audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, la Friuli Venezia Giulia Film Commission, la Regione FVG, la Veneto Film Commission. Anche la stessa Fondazione del Vittoriale ha collaborato permettendo le riprese nel complesso monumentale e le ricerche d’archivio.

Fiume o morte! ha, tra i molti meriti, quello di collocare nella giusta prospettiva il ruolo di D’Annunzio nella fase storica in cui il fascismo stava prendendo piede e Mussolini si apprestava a salire al potere. Il punto ovviamente non è se D’Annunzio si definisse fascista, e nemmeno in che misura Mussolini riuscì a «manovrarlo», ma quel che più di chiunque altro, con la mitica «impresa» di Fiume, riuscì a fondare. Vengono ricordati i molti contatti tra il poeta guerrafondaio e Mussolini, compresa la visita che quest’ultimo fece a Fiume per consegnare una grossa somma di denaro.

Trieste/Trst, 13 luglio 1920. L’incendio squadrista del Narodni Dom, la sede delle associazioni slovene cittadine.

Significativo anche l’entusiastico appoggio dello stesso D’Annunzio all’incendio del Narodni Dom a Trieste nel luglio 1920 – la sede delle associazioni culturali ed economiche slovene e croate della città, la cui devastazione fu l’atto fondativo dello squadrismo fascista. Di quel crimine fu ideatore e promotore Francesco Giunta, convinto sostenitore dell’Invasione di Fiume e colui che in seguito, nel 1922, si sarebbe incaricato di occupare nuovamente la città quando D’Annunzio se n’era già andato da più di un anno.

In alcuni fotogrammi particolarmente emblematici viene riprodotta una foto di D’Annunzio tra un gruppo di legionari, alle spalle hanno un muro su cui oggi sono vergate svastiche e croci celtiche, come a ricordare che il giudizio su quell’«impresa» va misurato anche tenendo presente quel che si portò dietro negli anni successivi, ispirandosi proprio alla retorica guerrafondaia, nazionalista e colonialista ideata da D’Annunzio stesso.

L’approccio registico del film di Bezinović viene presentato nelle sinossi ufficiali come «provocatoriamente punk», ma tale descrizione rischia di ridurne la cifra narrativa e soprattutto la grande intelligenza. Fiume o morte! potrebbe rientrare a pieno titolo tra le narrazioni che, nel contesto letterario italiano, Wu Ming 1 ha definito Oggetti Narrativi Non Identificati. Definizione che non ha a che fare con la mescolanza di generi – che nel film si affollano passando dal documentario al comico, dallo storico-biografico al grottesco, dal drammatico al musicale – quanto piuttosto con l’utilizzo di diverse tipologie testuali.

Tra i molti elementi che rendono la visione perturbante un posto di primo piano spetta proprio al modo in cui la sceneggiatura dello stesso Bezinović riesce a utilizzare materiali diversi in un amalgama bizzarro ma ben distante da qualsiasi frivolezza estetica. Ogni elemento, compresi i momenti di improvvisazione catturati dalla cinepresa, è strettamente necessario alla ricostruzione di una vicenda complessa che capovolge la descrizione tipicamente italiana di D’Annunzio come poeta, patriota e persino rivoluzionario.

L’efficacissimo utilizzo in Fiume o morte! dei materiali d’archivio fotografici e filmati ne esalta con onestà le doti di propagandista – in questo senso «uno dei più grandi talenti nella storia dell’umanità» secondo Bezinović – ma il capovolgimento lo fa emergere come il vanesio e grottesco guitto che era, e la sua «impresa» parte in chiave di pagliacciata e finisce in tragedia.

–

* Nicoletta Bourbaki è un gruppo di lavoro sul revisionismo storiografico in rete, sulle false notizie a tema storico e sulla riabilitazione dei fascismi in tutte le sue varianti e manifestazioni. Il gruppo si è formato nel 2012 in seguito a una discussione su questo stesso blog e ha al suo attivo molte inchieste e diverse pubblicazioni.

Nel 2017 ha ideato e curato lo speciale «La storia intorno alle foibe» per la rivista Internazionale.

Nel 2018 ha pubblicato on line la guida didattica Questo chi lo dice? E perché?

Nel 2022 ha pubblicato per le edizioni Alegre il saggio d’inchiesta storiografica La morte, la fanciulla e l’orco rosso. Il caso Ghersi: come si inventa una leggenda antipartigiana.

Nel 2024 ha portato a termine la più completa ricerca mai realizzata sulla figura di Norma Cossetto, le circostanze della sua morte, le false notizie di stampo neofascista che la avviluppano.

Lo pseudonimo collettivo «Nicoletta Bourbaki» è un détournement transfemminista di «Nicolas Bourbaki», maschilissimo gruppo di matematici francesi attivo dagli anni Trenta agli anni Ottanta del XX secolo.

Nicoletta Bourbaki è su Medium e su Telegram.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

Sabato 15 febbraio Fiume o morte! sarà proiettato in anteprima al cinema Super di Trieste alle 19.00 con la presenza del regista Igor Bezinović. Il collettivo Nicoletta Bourbaki e la storica fiumana Mila Orlić animeranno la conversazione finale col regista e la produttrice Erica Barbiani.

La prima nazionale si terrà venerdì 14 febbraio, al cinema Giorgione di Venezia alle 20.30.

Per i tanti buoni motivi che abbiamo già esposto, suggeriamo a chi fosse in zona di non perdere queste due anteprime con la presenza del regista e a cercare il film nelle sale della propria zona: Fiume o morte! circolerà sui grandi schermi dal 17 al 19 gennaio.

Viste le dimensioni della sala del cinema Super, raccomandiamo a chi volesse partecipare alla proiezione di sabato di presentarsi con un po’ di anticipo, la proiezione inizierà alle 19.

La settimana del 19 febbraio / Yekatit 12 si prospetta densa di appuntamenti per RIC e la Federazione delle Resistenze, tra cinema, storia e memoria.

Si parte il 19 febbraio a Pordenone, dove Mariana Eugenia Califano presenterà Fiume o morte! di Igor Bezinovic al Cinemazero (20:45). Dettagli e biglietti qui.

Il 20 febbraio, di ritorno a Bologna, Mariana dialogherà con Valeria Deplano, Karin Pallaver e Toni Rovatti sul libro Storia del colonialismo italiano (Carocci, 2024) alle 18:00.

Sabato 22 febbraio, una delegazione di RIC sarà a Brescia per il trekking urbano “La memoria mutilata”, in collaborazione con ANPI e APE. Infine, il 27 febbraio, il film Fiume o morte! sarà proiettato al Cinema Nuovo Eden di Brescia (20:30).

Tutti i dettagli sugli eventi e le proiezioni sono disponibili qui:

https://resistenzeincirenaica.com/2025/02/13/settimana-del-19-febbraio-yekatit-12-un-fiume-di-eventi/

Grazie per la segnalazione, per merito della quale ho potuto vedere il film a Pordenone.

Ottimo lavoro, sia sotto il profilo artistico che storiografico.

Sul piano di una giusta impostazione in tema di memoria storica, mi ha ricordato il lavoro – ed in particolare il suo ultimo libro, “Storia di una linea bianca” https://www.bottegaerranteedizioni.it/product/storia-di-una-linea-bianca/ di Alessandro Cattunar – su Gorizia, altra città del “confine orientale” italiano. Ambedue contributi lucidi, su realtà trascurate rispetto alla predominante, e più difficile da affrontare razionalmente, Trieste.

Ho invece delle riserve, più sul vostro commento che sul film: nel quale ho trovato solo una citazione scorretta, quella su Alceste De Ambris (solo) aderente alle origini del movimento fascista. Comprensibile, nel discorso complessivo di Bezinović, anche se non si può dimenticare che si trattò poi di uno dei fondatori della Concentrazione antifascista nell’esilio francese. Senza accennare poi al ruolo di rottura di fase, costituito dall’avvicendamento alla segreteria di D’Annunzio del nazionalista e poi fascista Giovanni Giuriani, appunto con il sindacalista rivoluzionario De Ambris.

E qui veniamo a quello che ritengo, nel commento di Nicoletta Bourbaki, un’impostazione polemica unilaterale, che fa perdere spessore alla storia della vicenda fiumana. Ben riassunta (quest’ultima) dalla domanda e dalla risposta (nel film) di chi ritiene che la sottolineatura del ruolo “rivoluzionario” sotto vari aspetti dell’avventura dannunziana sia un aspetto della memoria storica italiana, e non certo di quella jugoslava/croata.

Con tutte le incoerenze del D’Annunzio, che dapprima sprezza razzisticamente i croati, e poi cerca di creare un’internazionale “dei popoli oppressi” includendo croati e c., in funzione anti-serba/jugoslava.

(segue)

(continua)

Non si possono negare due fatti: il carattere di sinistra del “Fascio interventista” durante la prima guerra mondiale e del primo fascismo “sansepolcrista”, ferocemente antisocialisti e bellicisti, ma costituiti da componenti di origine sia socialista (socialriformisti bissolatiani, sindacalisti rivoluzionari, socialisti rivoluzionari mussoliniani) che repubblicana e radicale. Il fatto che poi in maggioranza siano diventati altro, a partire dal 1920, non può far dimenticare che fecero parte di quei movimenti personaggi, ad esempio come Pietro Nenni, Guido e Mario Bergamo, Silvio Trentin, Arturo Toscanini, oltre a De Ambris, che poi il fascismo lo combatterono seriamente, spesso con le armi in mano.

Quelle componenti furono presenti a Fiume, anche con un ruolo importante di pezzi di movimento operaio (italiano, appunto), come la Federazione Italiana Lavoratori del Mare del comandante Giulietti, fondamentale per la rottura del blocco economico italiano della città.

Parte di quel blocco, e delle azioni degli “uscocchi” (uno dei suoi capi, il repubblicano capitano Magri, si fece tutto il fascismo al confino, per morire poi alle Fosse Ardeatine, non prima di aver combattuto con gli insorti marocchini di Abd El Krim), fu il sequestro della nave “Persia”, le cui armi furono sottratte alle armate bianche antisovietiche. Eccetera.

Insomma: capisco la necessità di demistificare, ma non cediamo allo “avversario di classe” anche pezzi della nostra storia, con tutte le loro contraddizioni. Forse da quelle possiamo comprendere di più che dai percorsi più lineari).

Una bussola (al contrario) da utilizzare: avrete forse notato che nei libri di Pupo e della sua “école triestine” “italianissima” non si parla della componente rivoluzionaria a Fiume.

Gigi, mi spiace ma il tuo commento mi trova in netto disaccordo. Nell’ottica del confronto franco tra compagni, spiego il perché.

Non mi convince per niente l’invito a cercare del “nostro” e del buono nei Fasci di combattimento, nel sansepolcrismo, in generale nell’interventismo e poi nell’impresa di Fiume per il fatto che, anni dopo, alcuni personaggi che avevano preso parte a quei movimenti, in alcuni casi consapevoli di aver contribuito a creare mostri, divennero antifascisti.

(Consapevoli solo in parte, aggiungo perché l’interventismo non lo rinnegarono.)

Se vale una simile logica tutta soggettivistica e, soprattutto, retroattiva, dovremmo considerare il fascismo un regime… protopartigiano, poiché ebbe l’appoggio – spesso soggettivamente “rivoluzionario” – di molti giovani che poi fecero la Resistenza.

Io continuo a pensare che l’interventismo, in tutte le sue manifestazioni e al netto della buona fede di chi davvero credette in un suo sviluppo “democratico”, sia stato una delle più grandi iatture del Novecento. E non è senno di poi, è senno del durante: il senno di Karl Liebknecht, di Giacomo Matteotti, delle conferenze di Zimmerwald e Kienthal.

È appurato poi – e lo sai benissimo, per questo il tuo commento qui sopra mi sorprende e mi lascia perplesso – che già agli albori sansepolcristi il fascismo era un movimento prezzolato. Chi vi aderì ignorandolo fu manovrato, e contribuì a un’operazione nefanda e reazionaria, benché coperta da un velo di vernice socialisteggiante.

Per non dire di quel che fu e rappresentò D’Annunzio già prima di Fiume, per convenienza più che per convinzioni (dubito che di queste ultime ne avesse, in quanto narcisista amorale): uno spregiudicato, sconcio propagandista dell’imperialismo italiano, dalla Libia alle battaglie dell’Isonzo.

Spronare l’imperialismo italiano affinché fosse più aggressivo fu anche lo scopo dell’occupazione di Fiume. Durante la quale, come si ricordava, era censurata la “propaganda marxista e anarchica” ed era vietato scioperare. Ma anche questi divieti in fondo sono epifenomeni, il punto è la cornice, quella che sempre viene rimossa quando si parla degli aspetti “rivoluzionari” dell’impresa. Se si ha chiaro che la cornice era imperialistica, e che l’occupazione fu un dichiarato prologo all’ulteriore espansione dell’Italia nei Balcani, allora ogni annesso e connesso “rivoluzionario” diventa mooolto relativo. E, a mio avviso, poco rilevante.

Ricordo poi che gli atti di pirateria, compreso quello contro il mercantile “Persia”, avevano come scopo precipuo “fare cassa” per la Reggenza (cioè, a dirla tutta, per D’Annunzio medesimo), non certo difendere la rivoluzione bolscevica, della quale sotto la dittatura di D’Annunzio era persino vietato parlare bene. Che poi sul Persia ci fossero armi destinate ai “bianchi”, è poco più di una fortunata coincidenza, che non è d’uopo “sovraromanzare”.

De Ambris combattè il fascismo, sì, e gli va riconosciuto, ci mancherebbe. Però questo avvenne dopo. Sì, nel film si sarebbe potuta aggiungere una frase tipo «In seguito, De Ambris divenne antifascista e dovette lasciare l’Italia». Ma sarebbe rimasta lì appesa, fuori fuoco, e svilupparla non sarebbe stato possibile. E in fondo ai fiumani nel frattempo annessi, dai successivi sviluppi della biografia di De Ambris poco gli venne e di essi oggidì, probabilmente, poco gli cale. Mi sembra del tutto naturale che a loro interessi di più il De Ambris ideologo dell’occupazione militare che subirono.

Secondo me la questione va proprio ribaltata. Invece di utilizzare la partecipazione di socialisti e anarchici all’ “impresa di Fiume” per coprirla “a sinistra”, oppure per cercarvi “del buono e del nostro”, bisogna interrogarsi sui motivi di quell’abbaglio, sui bias cognitivi che lo causarono. A sinistra affrontare il tema della fascinazione di pezzi di movimento rivoluzionario per D’Annunzio non deve significare cercare aspetti positivi nell’ “impresa di Fiume”, ma capire perché un tot di socialisti si fecero abbindolare da un guerrafondaio narcisista. Nel 1919 quelli che andarono a Fiume (compresi anarchici, socialisti e repubblicani) lo fecero in nome di una retorica vittimistica, aggressiva e tossica, quella della “nazione proletaria” bistrattata dalle grandi potenze. Quella retorica è anche alla base del fascismo, che stava nascendo in contemporanea. Che poi una parte dei legionari abbia abbandonato quella retorica e sia passata all’antifascismo è vero, è un bene, ma questo non cambia di una virgola i termini del problema. La questione è *politica* ed è importantissima oggi, in questi tempi confusi in cui vediamo pezzi di quel che resta del nostro mondo correre dietro a personaggi discutibili, per usare un eufemismo.

Si può affermare con sicurezza il “carattere di destra” sia del Fascio interventista durante la prima guerra mondiale, sia del primo fascismo sansepolcrista. La concezione contraria – di un fascismo originariamente di sinistra che poi svolta a destra – è stata ampiamente demistificata dalla storiografia. Consideriamo ad esempio il giornale di Mussolini, “Il Popolo d’Italia”: cominciò a uscire nel 1914 grazie ai finanziamenti dell’ambasciata francese e di grandi e piccoli gruppi industriali, naturalmente interessati a indebolire il movimento operaio e/o interventisti perché allettati dalla prospettiva di arricchirsi grazie alle forniture militari. Finita la guerra subentrarono subito (estate 1918) altri finanziamenti cospicui da grandi gruppi come l’Ansaldo e l’Ilva. Tutte le fraseologie parasocialiste e pararivoluzionarie che Mussolini e i suoi continuarono fino all’ultimo a utilizzare furono, allora e sempre, solo una copertura e avevano una funzione meramente tattica. Il sinistrismo era solo verbale e servì, all’inizio, per attrarre gli interventisti di provenienza anarchica o repubblicana o sindacalista-rivoluzionaria. Certo, alcuni di quelli che inizialmente abboccarono all’amo divennero poi antifascisti. Ma come hanno detto qui sopra Wu Ming 1 e Tuco, sarebbe paradossale far retroagire la loro presa di coscienza successiva, il loro essere *divenuti* antifascisti, per asserire un preteso “carattere di sinistra” del fascismo delle origini. Semmai, come dice Tuco, la cantonata presa da costoro nella loro iniziale adesione al fascismo può essere un motivo per riflettere su certe debolezze della cultura democratica italiana.

Le tre vostre repliche nascono da una incomprensione, per cui mi ripeto brevemente.

La questione non è la natura di classe del fascismo (su questo condivido la storica posizione marxista), ma l’origine di sinistra non tanto del suo capo, ma di interi pezzi della sinistra di allora. Che non può essere negata, tanto più che il fenomeno si ripete, come si è visto in questi anni di guerra tra Russia e Ucraina, con tante “conversioni” sulla via di Kiev (o di Mosca, e prima ancora di Belgrado, dove il PRC mandava i suoi delegati ai congressi del partito “socialista” di Milosevic).

E la questione non si risolve con la nota corruzione di Mussolini (che, ribadisco, era fino al 1914 IL capo della sinistra rivoluzionaria che dirigeva il PSI, mica uno dei tanti), perché ciò non spiega la dissoluzione dell’Internazionale Socialista nel 1914, l’un contro l’altro armati, con la conseguente rottura novecentesca del movimento operaio mondiale, oltre allo sterminio di milioni di esseri umani in due guerre mondiali.

Quanto alle tante possibili letture della “impresa di Fiume”, rinvio alle memorie di Giuriati (Con D’Annunzio e Millo in difesa dell’Adriatico) che, da futuro segretario del PNF, un’idea sulla differenza tra sinistra e destra, anche a Fiume, ce l’aveva ben chiara.

Io però non capisco quale sia il punto della tua argomentazione.